石可欣 段孟珂

【摘要】重大灾害事件中,网络谣言的危害不亚于灾害事件本身,复杂多变的传播环境使网络谣言的研究议题也发生了新的变化。通过使用Citespace科学知识图谱可视化软件,以中国知网CNKI为数据来源,运用文献数量分析、关键词共现图谱分析、突显词分析对网络谣言研究领域的文献进行计量可视化和综述研究,直观揭示国内网络谣言在新闻与传媒领域的研究现状与发展方向,为该领域的后续研究提供参考。

【关键词】网络谣言;文献计量;可视化;中国知网

我国有关网络谣言的研究由来已久,至今已形成了一定的知识积累和基础,国内学者对网络谣言也展开了多方面的研究,不仅有对网络谣言的产生机制、传播机制和影响因素的研究,也有对网络谣言的特点以及治理措施的研究。然而,后真相时代网络谣言的传播环境日趋复杂,传播特征也呈现多样化的趋势,信息疫情严重危害社会稳定,网络谣言的产生和传播引发更多学者的思考与研究。面对种种新变数,对过往研究成果进行梳理与整合是大势所趋。为此,本文通过知识图谱对我国网络谣言研究的现状进行客观呈现,以期能有进一步的发现。

一、研究问题

据中国知网检索文献,自2003年网络谣言研究兴起,但论文年产出量不高,自2003年至2010年,仅检索到46篇,2011年文献数量明显增多,所以,本文通过对近十年国内新闻与传媒领域网络谣言研究现状的梳理与可视化分析,以期能够回答以下问题:国内网络谣言研究在十年间发生了怎样的议题演变?网络谣言今后的研究方向如何?网络谣言研究的未来图景是怎样的?

二、研究设计

(一)数据来源

本研究以中国知网期刊数据库(CNKI)为文献检索平台,以“网络谣言”为主题检索词,文献学科来源类别选取“新闻与传媒”进行精确检索,共检索得到2183篇参考文献,去除会议文件、报纸、评论文章等与本文研究无关的参考文献,将总共1729篇参考文献作为研究对象。

(二)研究方法

本文利用可视化工具Citespace软件将我国国内网络谣言的研究现状和研究热点进行分析和展示。CiteSpace是一款基于科学计量学、数据可视化研究下运用十分广泛的多元、分时、动态的第三代网络信息可视化分析工具,兼具图和谱的双重特性,可以更加清晰直观地展示当前领域的研究热点和发展趋势。

三、发表年度趋势

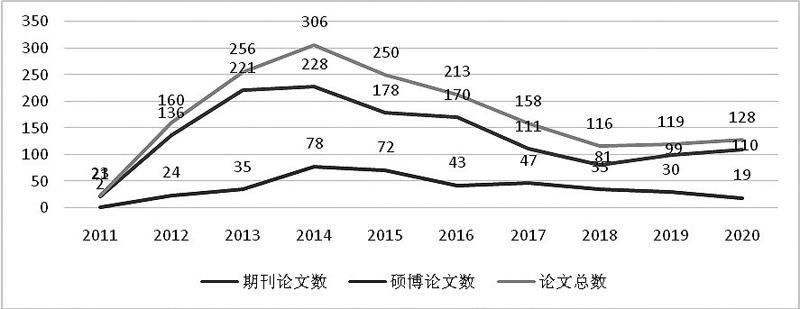

通过图表(见表1),可以将十年间网络谣言的研究分为三个阶段:

(1)研究高发阶段(2011—2014年)。2011年腾讯推出可以支持在线发送语音、文字、图片的实时社交工具—— 微信,图片传输方便化和快捷化,在P图技术的加持下,图片类谣言在网络空间实现裂变式传播。微信传播具有圈层化的特点,相较于之前来自于网络上陌生人的信息,同一圈层的信息显然更令人信服。2014年是4G网络技术快速发展的一年,高质量视频图像的传播成为流行,传播媒介的多元化使得各种图片类、视频类谣言层出不穷,引发了学者对于网络谣言的关注和研究。

(2)渐趋平缓阶段(2015—2018)。文献数量呈逐年减少的状态,且年产出量不高,这一时期的网络环境和社会传播环境整体稳定,民众关切是引爆谣言的焦点,尽管这一时期国内出现了诸如火灾、坍塌、暴雨、雪灾之类的灾害事件,但鉴于前车之鉴,政府积极进行紧急预案,区域性的灾害事故并没有引起大范围的民众恐慌。在国家对于网络谣言的管控下,网络谣言尚未形成信息疫情,关于网络谣言的研究也尚未形成热点,仍有研究空间。

(3)稳步增长阶段(2019—2020)。2020年新冠肺炎疫情的肆虐使得网络谣言屡禁不止。疫情隔离期间,民众获取信息的渠道主要来源于网络,缺乏面对面的人际沟通,交流的不对称导致民众对于网络中的流传信息难以辨别真伪,选择性接触机制下,民众更倾向于相信自己认为的“事实”。居家隔离的封闭空间放大了民众的焦虑情绪,在信息环境和民众情绪的双重作用下,谣言传播较为突出,一些不明真相的受众无形中做了网络谣言的“推手”。民众不仅仅要抗击病毒疫情,还要抵御信息疫情。对谣言的治理和研究也成为亟待解决的问题,针对各种网络谣言,国家出台了一系列法律法规制止网络谣言的滋生,体现了国家对网络谣言治理的重视,未来将会有更多的关于网络谣言的研究进入大众视野。

四、研究内容知识图谱及其分析

(一)关键词共现分析(见图1)

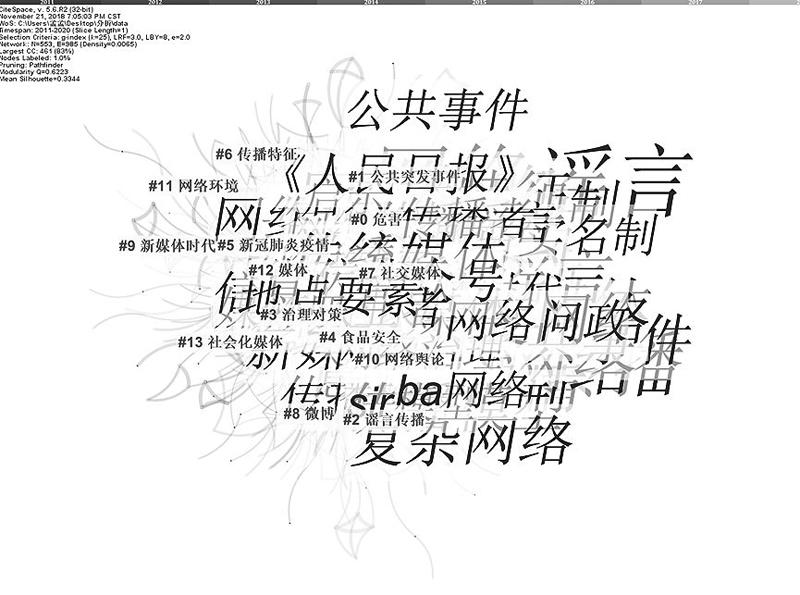

该知识图谱网络密度为0.0065,关键词的网络密度大于机构合作网络的密度,说明关键词共现网络结构相对比较集中。另外,该关键词共现网络中的Modularity(聚类模块值)①为0.6223,为关键词共现网络中的Q值,大于0.3意味着聚类结构显著,国内网络谣言研究的研究议题相对来说较为集中。

关键词的聚类分析可以探讨该研究领域的议题和热点,该知识图谱中关键词分为了14个聚类,为了更加系统地对研究议题进行阐述和梳理,对此进一步划分,大致分为以下四大部分。

(1)网络谣言与公共突发事件的研究。公共突发事件具有突发性和危机性,是谣言传播的导火索和催化剂。重大突发公共事件中,公众的焦虑和恐慌给谣言的传播提供了心理诱导,谣言放大了民众焦虑,造成严重的社会影响。民生事件尤其是涉及全民的公共突发事件则更是网络谣言滋生的“温床”。周必勇、朱琳玥从谣言内容、扩散路径、传播主体与社会影响等四个方面,揭示了重大突发公共卫生事件中网络谣言的传播特征[1]。吴大伟、胡小飞采用定向比较分析方法,揭示了突发公共卫生事件中网络谣言的传播组态路径[2]。匡文波、武晓立建立模型并引入受众因素来分析新冠肺炎疫情中谣言的传播机制[3]。在网络谣言与突发公共卫生事件的研究中,学者们多采用案例分析法、定性比较法,关注到网络谣言的产生是社会和受众的双向机制,引入情绪分析来探讨网络谣言的产生机制。

(2)网络谣言的传播特征研究。新媒体时代,网络谣言越发呈现出模糊性、多样性、复杂性的特征。关于网络谣言的传播特征研究,以往学者多采用个案分析法,有针对性地提出解决措施。龙玥、刘译阳使用网络爬虫技术。文本挖掘微博数据,来具体分析高校负面网络舆情传播特征和路径[4]。张慧以“杨绛百岁感言”事件中流传的谣言为个例,分析谣言的形成原因、传播过程、特征以及效果和影响[5]。曾润喜、魏冯以“天津爆炸事故”为例剖析了网络谣言的传播特征[6]。韦守着眼于谣言的传播环境分析了网络热点谣言的流行原因及传播特征,提出网络谣言的治理应依据其流行原因具体制定策略[7]。

(3)网络谣言的传播环境研究。社交媒体时代,微博、微信、贴吧等社交平台,传播者的身份是隐匿的,目前国家对于网络谣言的定性和惩处尚不明确。以往学者多立足于后真相环境下信息传播不确定性来分析谣言的传播环境。顾秋阳、琚春华、鲍福光根据传播动力学理论,通过建模仿真分析构建了谣言传播的参与群体动态演化模型[8]。姚丹以《微博辟谣月度工作报告》为研究样本,提出自媒体时代,网络谣言主要以视频为传播形式[9]。崔英超提出在情感替代真相的“后真相”时代,情感优先、事实滞后导致网络谣言滋生[10]。后真相时代,信息呈现出多种变体,事实真相一再反转,谣言传播环境愈加复杂,网络信息呈现出多渠道的传播态势,真假难辨,需要借助更多的理论工具和分析框架来多方面探讨复杂的网络环境下谣言的发展态势。

(4)网络谣言的治理对策研究。针对网络谣言横生,国家出台了相应的措施和法规,学者们也从理论角度对网络谣言的治理建言献策。孙建光、蔡鸿宇从法律、管理、宣传、教育等角度针对网络谣言提出了对策建议。在网络谣言的治理对策研究中,以往学者通过综合分析,从多角度有针对性地提出了治理对策,关于谣言治理对策的研究不断深化。

(二)突显词分析

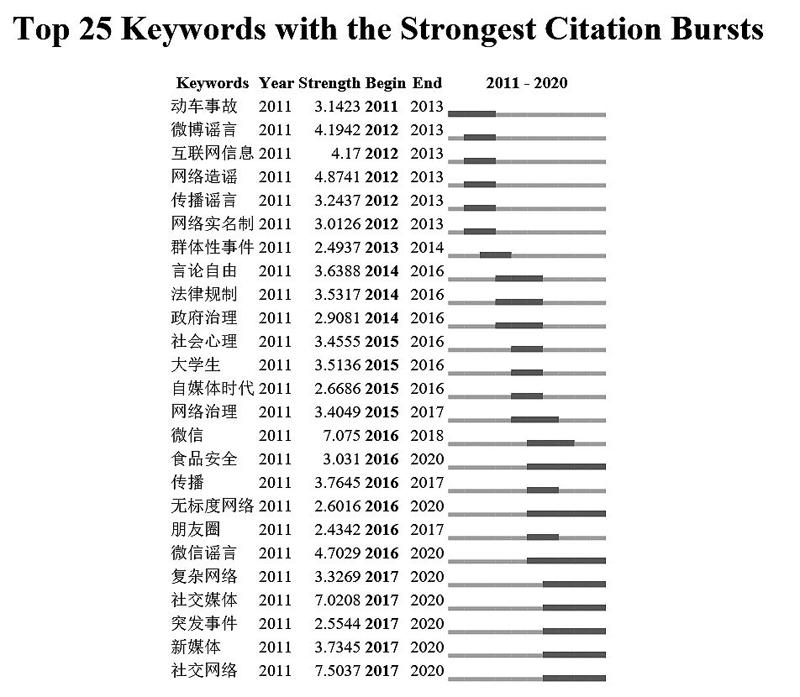

Burst值代表突发主题,展现这一领域的前沿内容。

由图2可见,关于网络谣言的研究,由于传播环境的变化也在不断地进行议题演进,由微博、微信逐渐转向复杂网络,关于网络谣言的研究议题逐渐多元化,不再仅仅局限于某一具体的个案进行研究,而是着眼于整个社会传播环境来探讨网络谣言的产生机制及传播特征,风险社会下媒体环境日趋复杂,谣言传播环境也会随之变化,未来的网络谣言研究也会更加深入和多元。

五、结语

借助CiteSpace文献计量分析,可以对2011年至2020年网络谣言的研究热点与前沿有一个直观的展现,深化对这一领域的认识。对关键词共现图谱研究分析发现,当前的研究热点主要集中在网络谣言的产生机制及治理策略上,未来关于网络谣言的研究可以更加多元化。对突显词进行分析发现,谣言的传播环境和传播特征是近几年的研究热点。

回顾近十年国内对网络谣言的研究历程,突发性公共事件是网络谣言多发的导火索,短视频的普及使得传播场景更加多元化,一段视频配以不同的文字便能达到不同的传播效果,网络谣言将以更加复杂的形式来进行传播和裂变。理论工具的多元化为网络谣言的研究提供了更多的议题,大数据技术的应用和普及,关于网络谣言的研究方法也倾向于多元化,引入大数据技术,建模分析,并引入受众心理因素分析来阐述网络谣言的产生机制及传播特征,以期为网络谣言的治理提供参考。如今,社会环境日趋复杂,所以,对网络谣言的关注和研究仍旧是一个值得关注的课题。

注释:

①Modularity(聚类模块值):简称Q值,一般在区间(0,1)内,Q大于0.3意味着聚类结构显著,研究议题相对来说较为集中。

参考文献:

[1]周必勇,朱琳玥.重大突发公共卫生事件中网络谣言传播图景探析[J].传媒观察,2020(12):55-64.

[2]吴大伟,胡小飞,艾文华.突发公共卫生事件高低热度谣言传播组态路径研究:基于模糊集定性比较分析[J].情报科学,2021,39(07):38-44+62.

[3]匡文波,武晓立.突发公共卫生事件中网络谣言传播模型及特征研究[J].新闻与写作,2020(04):83-87.

[4]龙玥,刘译阳.新媒体环境下高校负面网络舆情传播特征和路径研究[J].情报科学,2019,37(12):134-139.

[5]张慧.浅析新媒体语境下网络谣言的传播机制:以“杨绛百岁感言”谣言疯传网络为例[J].新闻知识,2016(10):72-74+29.

[6]曾润喜,魏冯.政媒共治:灾难事件中网络造谣与辟谣的信息行为研究:基于“8·12天津爆炸事故”谣言的内容分析[J].电子政务,2016(05):25-34.

[7]韦守.网络热点谣言的传播特征及动因:基于中国互联网联合辟谣平台榜单的分析[J].新闻世界,2020(01):49-51.

[8]顾秋阳,琚春华,鲍福光.融入改进SIR模型的移动社交网络谣言传播用户群体动态演化仿真研究[J].情报科学,2019,37(10):67-74+80.

[9]姚丹.自媒体时代网络谣言的传播形式、动因及应对策略:以2016—2018年《微博辟谣月度工作报告》为研究样本[J].传播力研究,2019,3(06):64-66+69.

[10]崔英超.“后真相”时代网络谣言的情感表达与治理[J].青年记者,2020(26):6-7.

(作者单位:石可欣,河南日报时政新闻部;段孟珂,郑州大学新闻与传播学院)

编校:郑艳