王 青 王宇璐

(辽宁大学经济学院,沈阳 110036)

引 言随着工业机器人、人工智能技术的发展与应用,尤其是在制造业领域的使用已越来越广泛,工业机器人逐步成为制造业高质量发展的内在动力。新常态下,中国经济发展逐步实现由 “量”到 “质”的转变,制造业是国民经济的重要组成部分,其高质量发展成为推动经济高质量发展的关键路径。“十四五规划”以及 “2022年政府工作报告”均强调,现阶段我国要把实体经济作为发展经济的着力点,增强制造业核心竞争力,坚持创新驱动战略,推动高质量发展。然而,虽然我国建立了实力雄厚的制造业体系,但仍存在制造业大而不强、自主创新能力不足等问题。因此,只有不断探索激发产业技术创新的新动能,持续推动 “智能制造”,才能加快制造业向全球价值链高端的转变,实现制造业高质量发展的新发展格局。

工业机器人是可自动化控制、可重复编程的多功能机械执行机构,并能够借助编制的程序处理各种工业自动化的应用。近几年来,我国工业机器人发展迅猛。中国工业机器人新增安装量呈逐年上升趋势,2013年起中国工业机器人新增安装量超过美国、日本、韩国和德国,2017年工业机器人新增安装量达15.6万台,2019年工业机器人累计安装量约78.3万台,中国成为工业机器人领域的全球领跑者。工业机器人应用发展速度快、辐射范围广、影响程度深,日益融入制造业发展的全过程,正在成为改变全球竞争格局的关键力量。因此,研究工业机器人应用对制造业高质量发展的影响具有一定的现实意义。

1 文献综述伴随着人工智能技术的蓬勃发展,工业机器人的广泛应用对制造业高质量发展产生了深远的影响。通过梳理相关文献发现,国内外学者关于工业机器人应用与制造业高质量发展的研究主要围绕以下两类展开探讨。

第一类是工业机器人与制造业的研究。(1)工业机器人与制造业就业,Berg等[1]表明工业机器人的应用提高了劳动生产率,使劳动需求增加,产生大量新的劳动岗位,且长期来看促进国民经济发展。闫雪凌等[2]研究结果显示,工业机器人的使用对就业岗位具有负向冲击,但对整体工资水平影响不显着。王晓娟等[3]进一步发现,从短期看,工业机器人应用对制造业就业数量和工资水平造成负向冲击,从中长期看,机器人应用正向影响制造业就业数量,而负向冲击工资水平;(2)工业机器人与制造业生产率。在一定程度上,机器人应用能够促进企业销量和生产效率[4]。李丫丫等[5]提出工业机器人应用显着促进省域制造业全要素生产率提升。Mahalakshmi等[6]认为,工业智能化带动企业绿色转型,促进供应链整体生产效率水平;(3)工业机器人与制造业转型升级。工业机器人应用促进产业转型升级,从而推动产业高质量发展[7]。 邓仲良和屈小博[8]研究表明,工业机器人应用可通过提高生产效率和优化要素配置结构来推进制造业转型升级。

第二类是智能化与高质量发展的研究。智能化通过增加技术溢出、加速研发等,促进制造业技术创新,从而实现高质量发展[9]。从经济增长层面来看。人工智能有利于优化资本结构,扩大居民消费并促进经济增长[10]。工业机器人作为人工智能的代表产业,机器人的应用明显推动了中国经济增长[11]。 杨光和侯钰[12]提出工业机器人应用不仅可以直接推动经济增长,还可以作用于全要素生产率间接影响经济增长,从而实现经济高质量发展。从科技创新层面来看。Cockburn等[13]表明人工智能为研发组织现有创新过程提供新视角。刘鑫鑫和惠宁[14]表明互联网显着促进了制造业高质量发展,两者之间呈现正向 “N”型特征。钞小静等[15]研究发现,新型数字基础设施对制造业高质量发展起显着促进作用。以上文献从不同层面涉及了智能化与高质量发展,多数文献并未直接分析智能化对制造业高质量发展的影响,现有研究虽然也证明了工业智能化对中国制造业高质量发展的促进作用[16],但由于数据缺失,研究结果局限于省级层面。基于制造业分行业的微观视角,鲜有文献考察工业智能化对制造业高质量发展的影响。

综上,已有文献主要围绕工业机器人与制造业、智能化与高质量发展两个方面展开研究,尚未有学者考察工业机器人应用与制造业高质量发展之间的关系。因此,从制造业细分行业层面,探究工业机器人应用对制造业高质量发展的具体影响,并提出推动制造业高质量发展的合理化建议,为国家制造业高质量发展相关政策的制定提供理论依据和现实意义。

2 作用机理分析随着新一轮工业革命和科技革命的演进,以工业机器人等人工智能为代表的科技成果与传统制造业的不断融合,显着促进制造业质量、效率、动力变革。(1)工业机器人的应用能够优化制造业的资源配置。工业机器人的应用加速了制造业分行业系统中信息的处理和整合,减少资源错配现象,一定程度上避免资源浪费,提高资源整体的利用效率,实现资源最优配置;(2)工业机器人促进制造业整体生产效率的提升。工业机器人不仅能够辅助人类工作,而且能够替代人类劳动执行复杂任务,越来越多的劳动力被机器人取代。生产要素从劳动向资本和技术转变,制造业行业实现生产、管理、运行智能化,从根本上提升生产力,提高生产效率;(3)工业机器人应用推动了制造业创新能力。工业机器人技术的应用能够改造传统制造业,促进制造业转向研发、设计等价值链,推动制造业向技术密集型方向转变,从而实现智能制造,促进制造业高效率、高质量生产。

工业机器人技术在制造业领域中发挥了关键作用,随着工业机器人技术水平的不断提高,工业机器人与制造业高质量发展之间并非简单的线性影响,可能存在复杂的非线性影响。我国制造业长期处于全球产业链中低端,技术创新主要依赖引进外来技术,关键核心技术受制于人,自主创新技术水平不足。并且工业机器人应用方面的高端型专业技术人才缺失,工业机器人相关的制度环境不完善、政策不健全。由于中国制造业体系以上等问题的存在,工业机器人引进初期,在高昂的工业机器人建设成本下,仅有少数经济实力强大的制造业企业引进工业机器人技术,此时工业机器人带来的经济效应不是很明显,甚至对制造业高质量发展产生负面影响。但随着工业机器人相关人才队伍的健全,制造业创新技术水平的提高,工业机器人与制造业生产、运营、销售等各环节的深入融合,工业机器人的边际成本逐渐降低,经济效益逐渐显现。其他制造业企业受到工业机器人生产效率高、产品质量高以及经济红利的吸引,纷纷引进了工业机器人技术,推动制造业向智能化、高级化、合理化等转型升级,从而促进了制造业的高质量发展。因此,工业机器人与制造业高质量发展之间很可能存在U型关系。

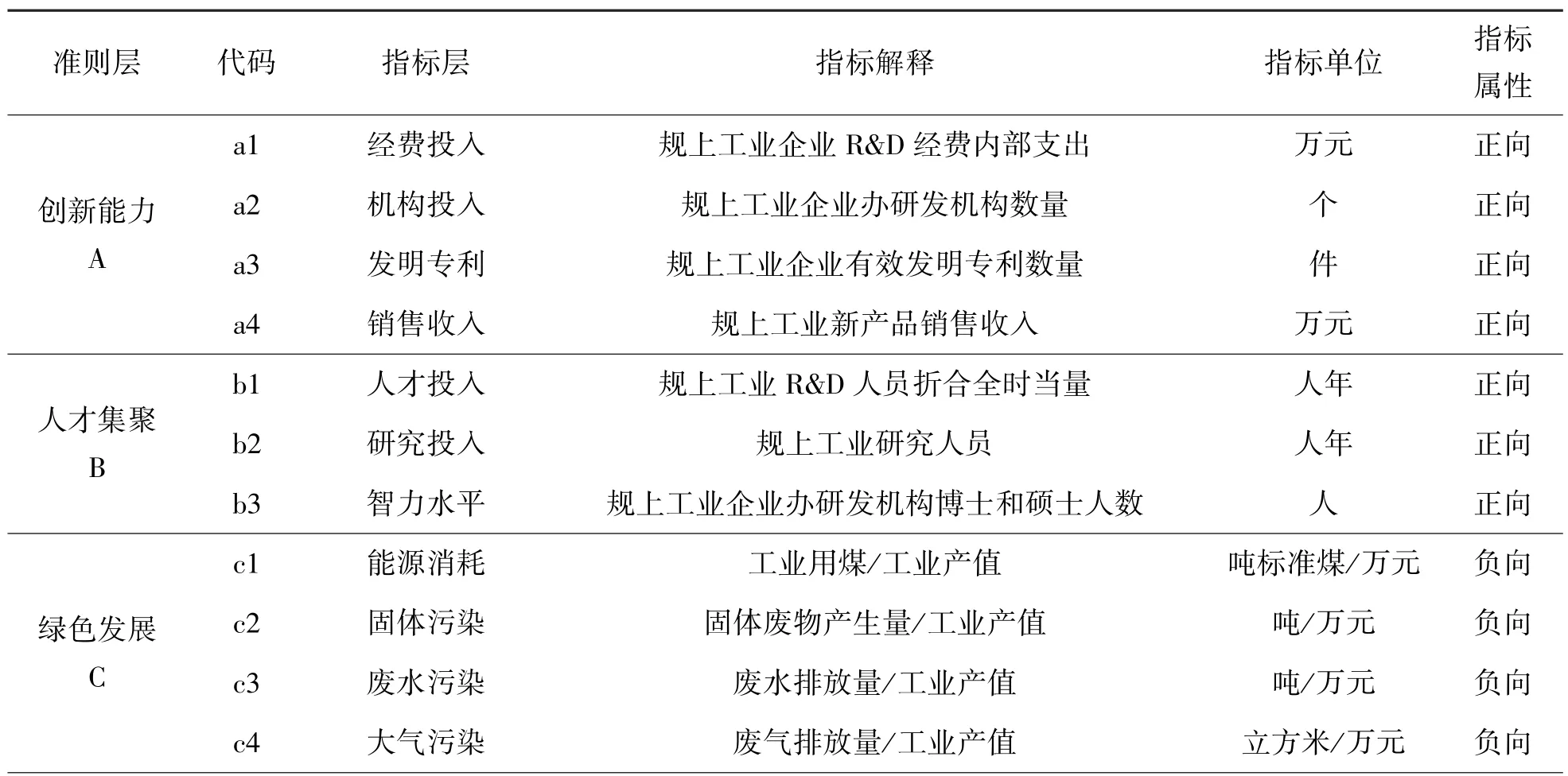

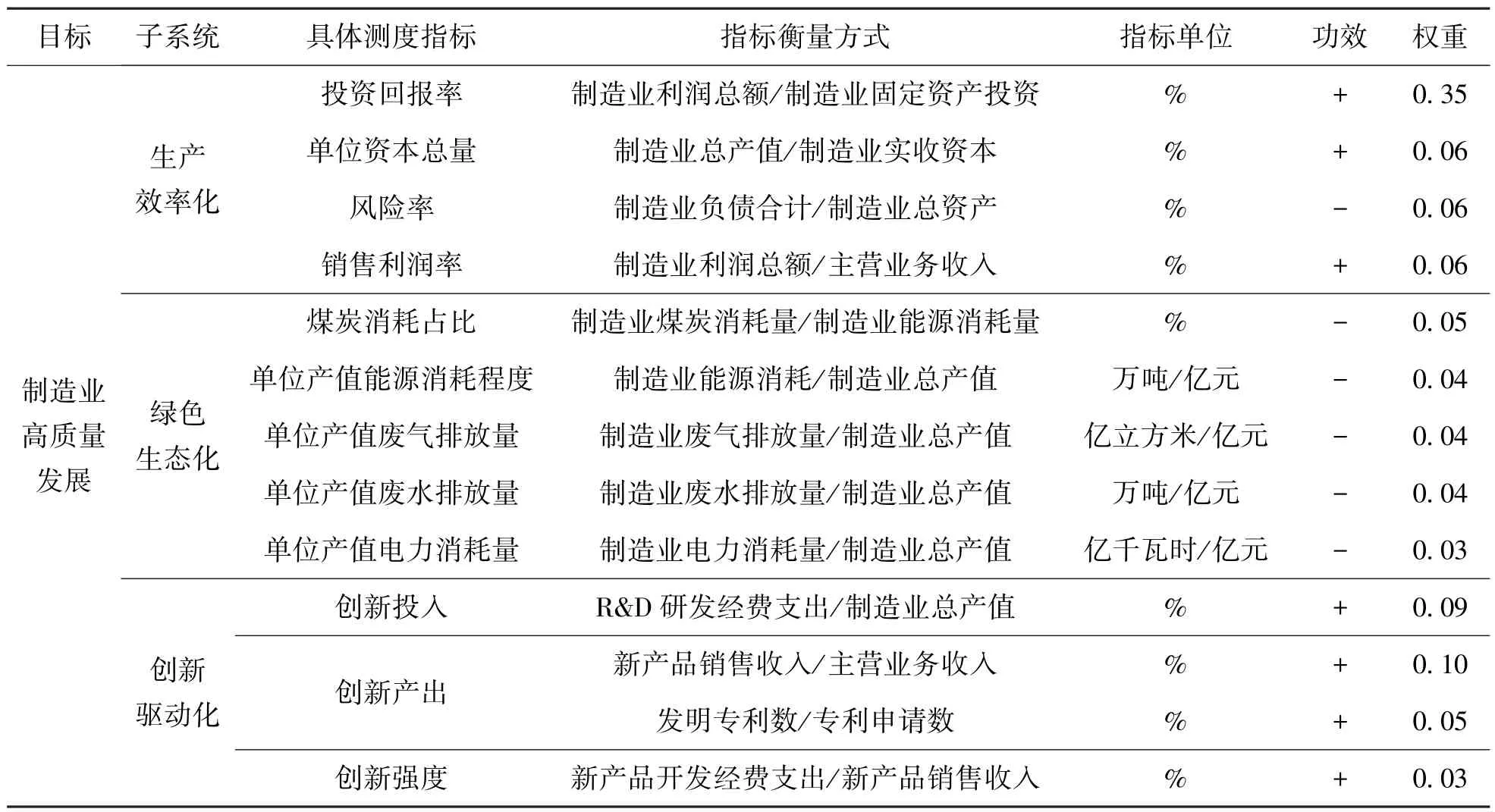

3 制造业高质量发展指标体系构建及测度3.1 制造业高质量发展指标体系构建目前关于制造业发展质量的测算方法主要有两大类:单一指标测算法与综合指标测算法。鉴于制造业全要素生产率、增加值率等单一指标的片面性与局限性,学者们选择构建更加科学、客观、全面的综合评价体系衡量制造业高质量发展水平。唐晓华和迟子茗[16]从经济效益、创新效率、高端程度、社会效应和绿色发展5个方面构建制造业高质量发展指标体系。高运胜和杨阳[17]基于价值链升级新视角,构建了创新、经济、社会和环境效应4个指标来测度制造高质量发展水平。郭然和原毅军[18]结合新旧动能转换目标,从经济发展、创新发展、绿色发展3个维度构建发展质量指标体系。制造业发展质量源于经济高质量发展,有必要参考经济高质量发展的相关研究来构建指标体系。因此,在遵循制造业高质量发展要求、《中国制造业2025》政策规划和借鉴前人研究的基础上,将制造业高质量发展综合指标体系的设置分为生产效率化、绿色生态化、创新驱动化3个维度共13个细分指标,具体见表1。

表1 制造业高质量发展指标体系

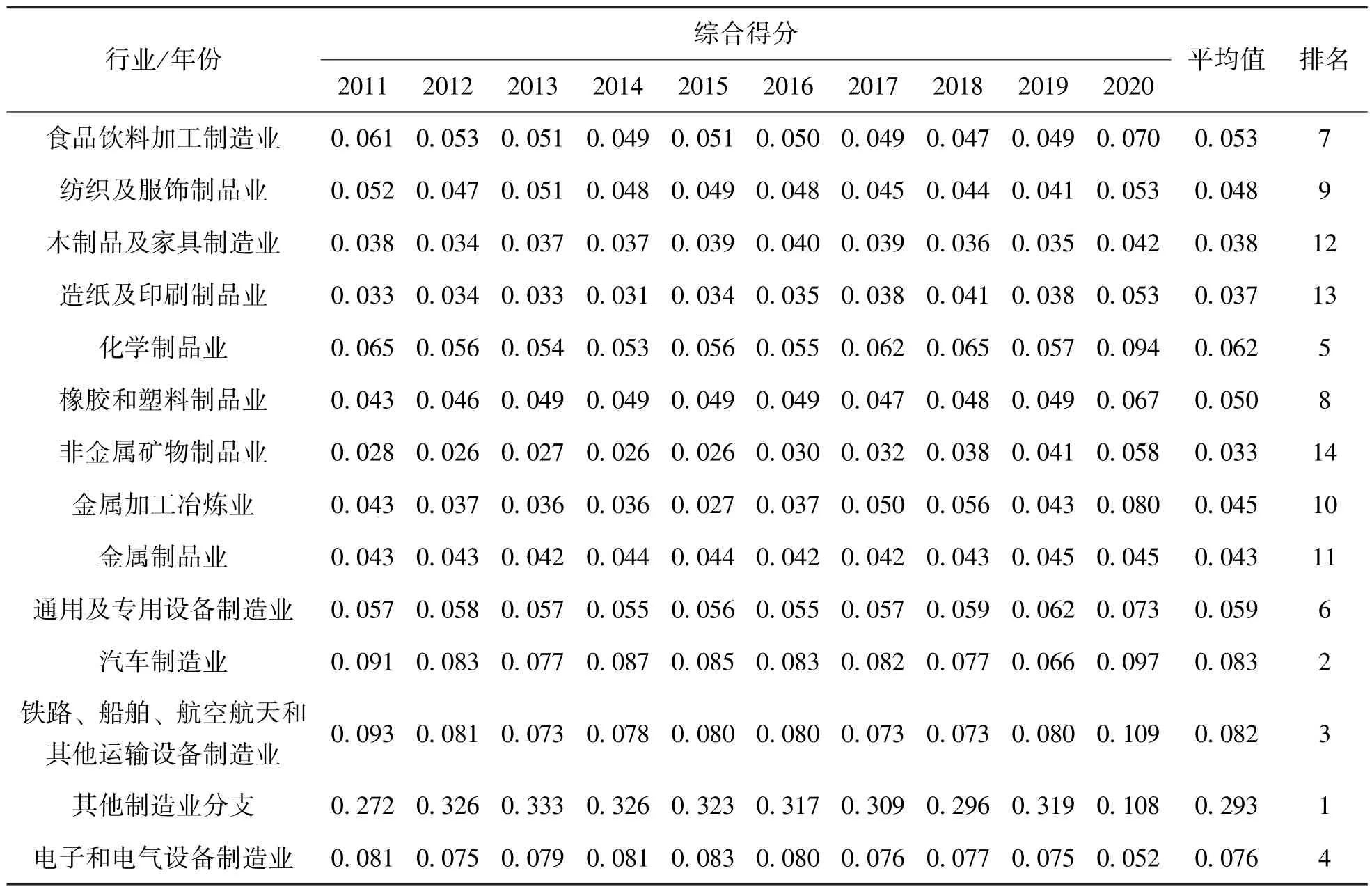

3.2 制造业高质量发展水平测度结果根据熵值法测算得到2011~2020年制造业细分行业高质量发展水平综合指数如表2所示,并得出制造业14个行业高质量发展平均指数排名。由表2可以看出,制造业高质量发展平均得分分布区间是[0.033,0.293];其中,得分最高的行业为其他制造业分支,其高质量发展平均指数高达0.293;其次为汽车制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,电子和电器设备制造业,其平均综合指数均在0.08上下波动;高质量发展水平居于末尾的4个行业是金属加工冶炼业、木制品及家具制造业、造纸及印刷制品业、非金属矿物制品业,且平均得分均在0.03左右浮动。这表明制造业14个行业的高质量发展指数出现了较为明显的行业差异。

表2 2011~2020制造业分行业高质量发展指数及平均综合指数排名

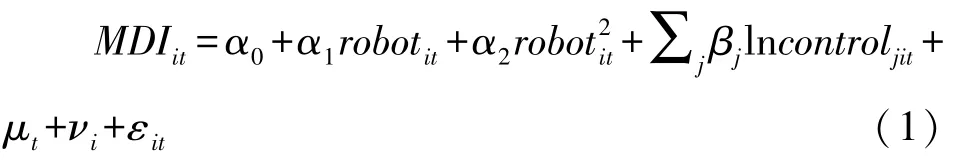

4 计量模型、变量与数据说明4.1 计量模型构建本文建立如下计量经济模型:

MDIit为被解释变量,表示制造业高质量发展,其中,下标i、t分别代表行业和时间,核心解释变量robotit代表工业机器人应用,robot2it则是相应的二次项,表示工业机器人应用与制造业高质量发展之间的非线性关系;controljit为一系列影响制造业高质量发展的控制变量,下标j表示控制变量的数量,本文共选取5个控制变量;μt为时点效应;νi为行业个体效应;εit为随机误差项;α0为常数项;α1、α2以及βj为待估参数。当α2=0时,表明工业机器人应用与制造业高质量发展水平存在线性关系;当α2≠0时,表明工业机器人应用与制造业高质量发展水平存在U型的非线性关系。

不同行业在创新能力、技术水平、生产效率等方面存在差异,这会对影响制造业高质量发展水平产生一定影响,而加入行业固定效应能够在一定程度上解决因行业不同的遗漏变量问题;在本文所使用的样本期内,工业机器人技术存在较大的发展。加入时间固定效应可以避免时间改变的遗漏变量问题。因而,本文在不同计量模型中分别控制了行业固定效应和时间固定效应。

4.2 变量说明与描述(1)制造业高质量发展

采用上文熵值法测算出的制造业高质量发展综合指数来衡量制造业分行业高质量发展水平,表示为MDIit。

(2)工业机器人应用

借鉴王文[19]的研究中计算工业机器人密度的思路,同时考虑本文测算的制造业各细分行业的实际情况,本文采用IFR提供的制造业分行业工业机器人安装量和分行业从业人数估算各细分行业工业机器人密度。为了消除不同行业从业人员的差异,运用每万名制造业从业人员拥有的工业机器人数量表示工业机器人密度,作为工业机器人应用的衡量指标。i行业t年制造业分行业的工业机器人应用计算公式为:

其中,Robit为全国i行业t年的工业机器人安装量,empit表示i行业t年的制造业从业人数。用规模以上工业企业全部从业人员年平均人数(单位万人)来衡量。

制造业是工业机器人应用的重要领域,中国统计年鉴制造业的分类标准与IFR数据库的制造业分类标准存在差异。本文按照一定的分类标准和行业名称,将 《中国劳动统计年鉴》所提供的制造业细分行业从业人数数据,与IFR所提供的分行业工业机器人安装量数据进行一一匹配。在匹配后,2011~2020年制造业的行业数量变为14个,从而获得制造业细分行业的就业量。

(3)控制变量:就业工资(wage)采用分行业从业人员劳动报酬来衡量;环境规制(er)采用本年废水运行费用来衡量;行业规模(size)采用规模以上工业企业单位数来衡量;贸易开放度(open)采用规模以上企业出口交货额来衡量;外资投入(fc)相比于外商直接投资,实际利用外资额能更好体现分行业利用外资水平,采用分行业实际利用外资额来衡量外资投入。为消除数量级影响,对所有控制变量均取自然对数。

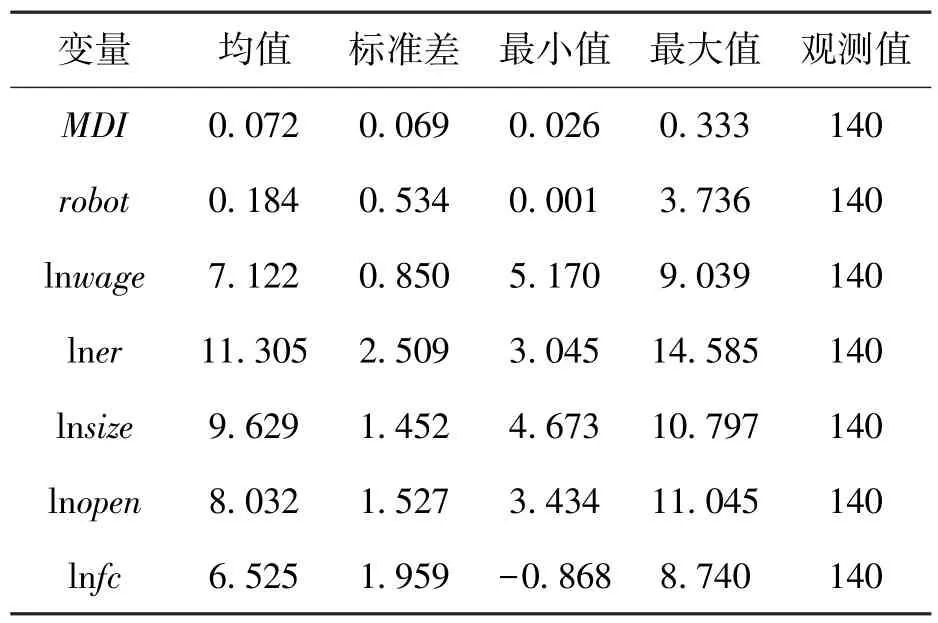

4.3 数据来源本文以2011~2020年中国制造业31个细分行业为研究样本。参考闫雪凌等[2]的做法,将中国制造业分行业按照IFR提供的14个制造业分行业进行归并,以获得制造业14个细分行业的数据。原始数据主要来源于国家统计局官网、国际机器人联盟IFR、《中国工业统计年鉴》、《中国劳动统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《固定资产投资统计年鉴》,部分缺失数据采用线性插值法补齐。由于2011年后工业总产值不再公布,故本文用工业销售产值代替工业总产值进行计算。表3为主要变量的描述性统计。

表3 主要变量的描述性统计

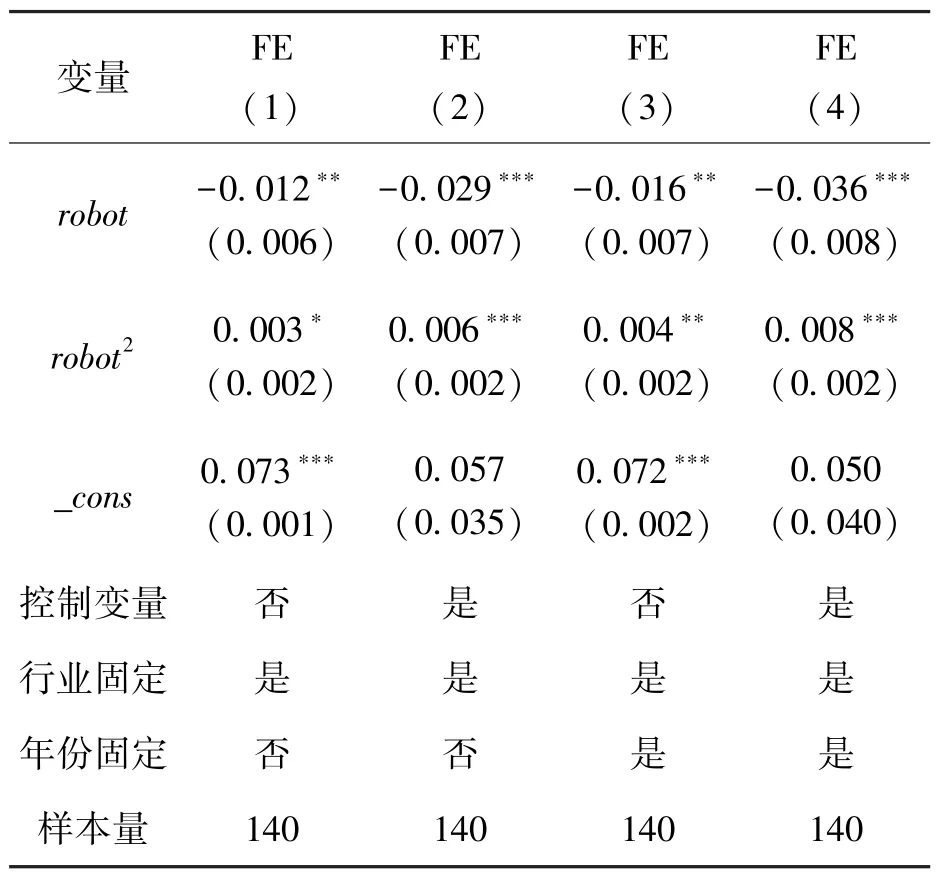

5 工业机器人应用对制造业高质量发展的实证分析5.1 工业机器人应用对制造业高质量发展的基准回归结果本文的基准回归分别采用控制行业的固定效应模型、控制行业和年份的固定效应模型。表4中列 (1)~(4)报告了工业机器人应用对制造业高质量发展的非线性影响。列 (1)、(2)表示行业固定效应回归结果,列 (3)、(4)表示加入行业和年份固定效应的回归结果。列 (1)、(3)表示没加控制变量,列 (2)、(4)表示按照本文设定的计量方程进行回归。估计结果显示,工业机器人应用一次项估计系数均显着为负、二次项估计系数均显着为正,且均通过5%显着性水平检验。结果表明,随着工业机器人应用不断增加,其对高质量发展的影响从抑制转向促进,工业机器人应用对制造业高质量发展呈现U型变化关系。分析其原因可能是:工业机器人应用与制造业高质量发展之间存在一个阈值,当工业机器人应用较少时,即没有超过该阈值,不利于高质量发展。此时,工业机器人应用的相应成本较高,大于其对制造业高质量发展的贡献,并且机器人应用的复杂性以及专业知识、技术和操作经验的人才缺失等,从而抑制制造业高质量发展。但随着工业机器人不断投入到生产中,应用量达到一定程度后,工业机器人的应用能够实现资源最优配置,避免了资源浪费,提高了资源整体利用率,促进了制造业整体生产效率的提升。与此同时,越来越多的劳动力被机器人取代,生产要素从劳动向资本和技术转变,资本和技术凭借其价格优势降低了生产成本。而且,低成本会带来商品和服务价格下降,增加消费者对商品和服务的需求,增加企业利润,从而抵消了因工业机器人投入而带来的成本增加。另外,工业机器人对专业技术水平和创新能力的高要求会迫使制造业企业进行技术创新,这种技术创新给制造业企业带来的经济效益远远抵消前期机器人的投入成本,最终促进制造业高质量发展。

表4 工业机器人对制造业高质量发展的基准回归结果

5.2 稳健性检验为了尽可能的保证主要结论的可靠性,本文将通过更换核心解释变量、估计方法以及改变样本量这3种方法检验估计结果的稳健性。

(1)替换核心解释变量及估计方法

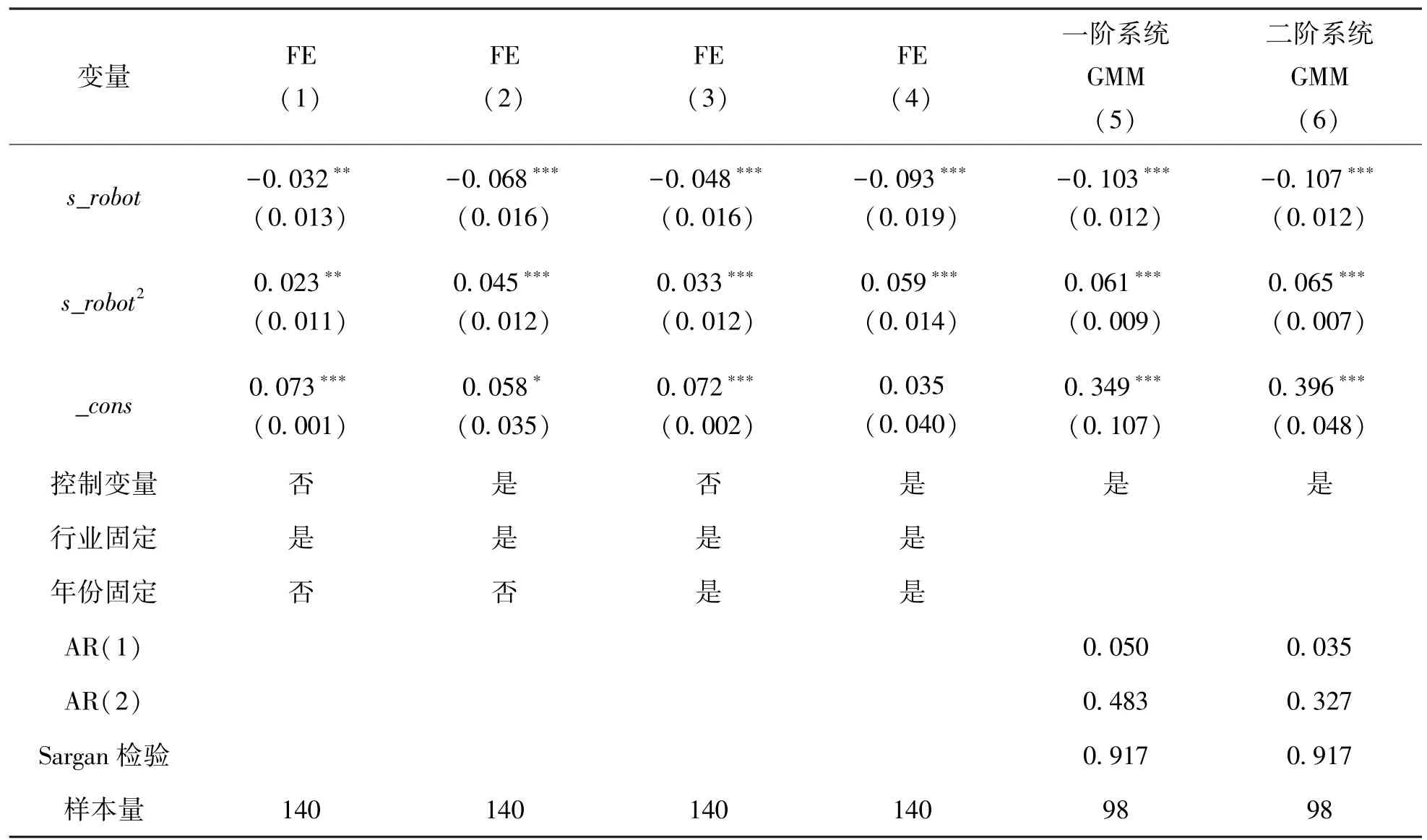

本文借鉴杜文强[7]的做法,替换核心解释变量 “工业机器人应用”,使用工业机器人存量测算的 “存量密度”来替代前文中机器人安装量测算的 “安装密度”,并以s_robot表示工业机器人应用,然后选用行业固定效应模型和双向固定模型进行估计。表5模型 (1)~(4)估计结果显示,核心解释变量工业机器人应用及其二次项均呈现U型的非线性特征。列 (5)、(6)结果表明,在替换变量并选用系统GMM法进行估计后,与上文结论一致。这说明工业机器人应用对制造业高质量发展的促进作用存在稳健的U型关系。

表5 稳健性检验1:替换核心解释变量及估计方法

(2)改变样本量

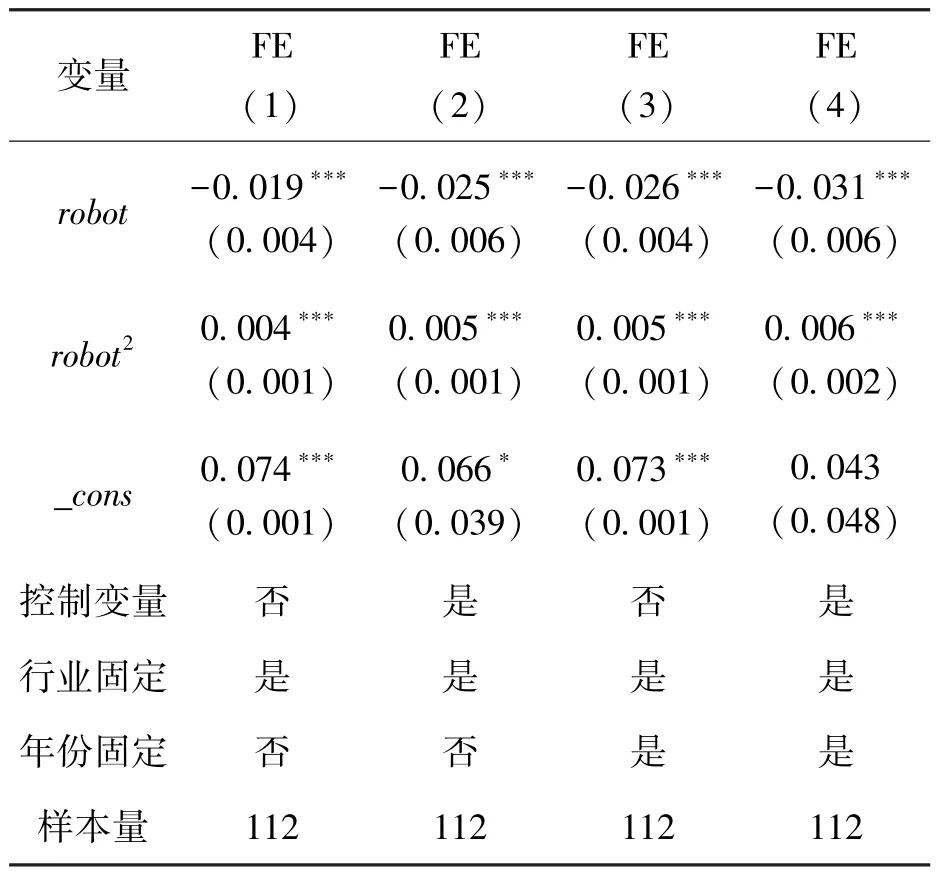

为了避免样本选择带来的主观误差,本文对样本的年份进行调整。将去掉2011年和2020年,选择2012~2019年的样本数据进行重新回归。从表6中列 (1)~(4)的估计结果可以看出,核心解释变量及其二次项估计结果的符号和显着性没有发生根本变化,与基准回归保持一致。结果表明,工业机器人与制造业高质量发展之间的 “U”型关系仍然成立,说明上文结论稳健性较好,同时说明新冠肺炎疫情对研究结论的影响较小,可以忽略。

表6 稳健性检验2:改变样本量

5.3 异质性分析本文从不同工业机器人应用程度、不同行业技术水平两方面,分别考察工业机器人应用对制造业高质量发展的影响。对于工业机器人应用程度,按照工业机器人应用率,将行业分为其他制造业分支和汽车制造业、其他所有行业两组。对于技术水平,使用创新驱动化中的4个指标作为制造业技术水平的衡量标准,采用系统聚类分析法,将制造业分为低技术制造业、中技术制造业、高技术制造业3组①。

(1)工业机器人应用程度异质性检验

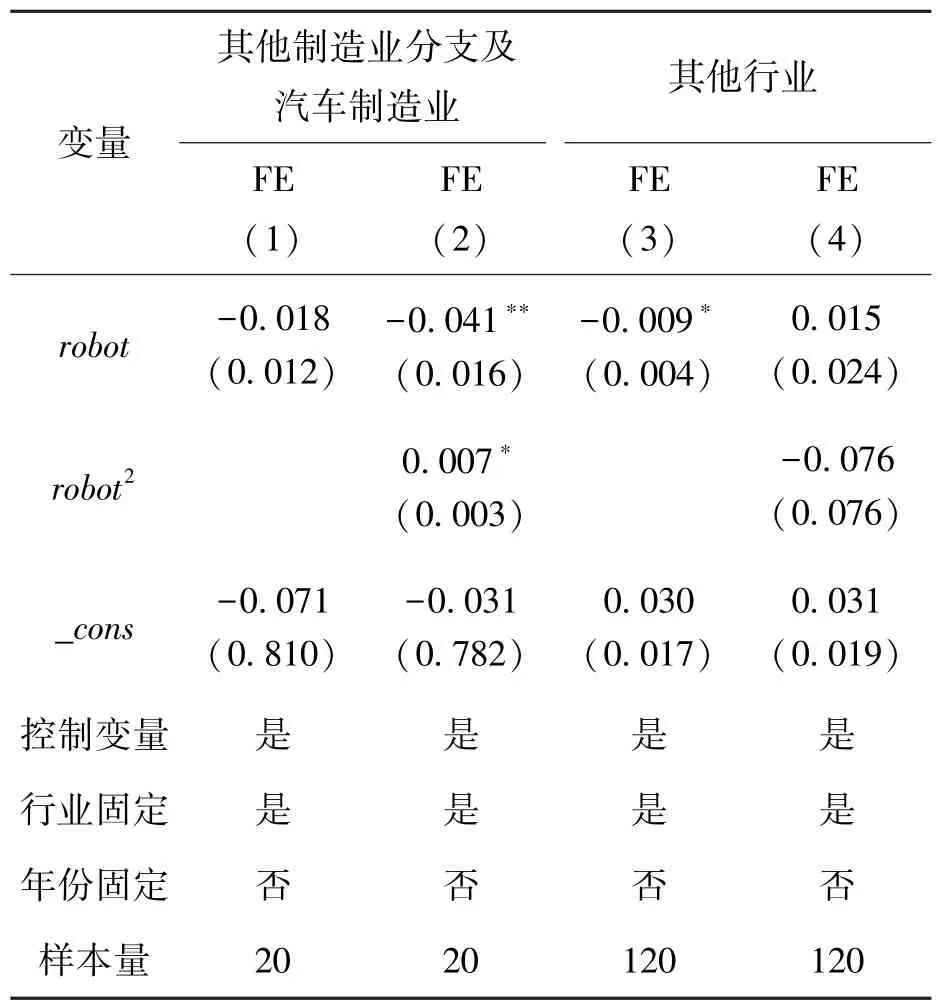

制造业高质量发展平均综合指数排名最高的两个行业为其他制造业分支和汽车制造业,这两个行业的工业机器人应用率占全部行业的71%,明显高于其他行业。为检验不同工业机器人应用率行业对制造业高质量发展的影响是否存在差异,本文将其他制造业分支和汽车制造业设定为工业机器人应用率较高行业,而将其他行业设定为工业机器人应用率较低行业。然后按照这两大类进行分样本回归,行业异质性检验结果如表7所示。

表7 按工业机器人应用程度分类的异质性检验结果

如表7列 (1)所示,在工业机器人应用率较高行业中,工业机器人应用一次项系数为-0.018,但不显着。列 (2)进一步给出了工业机器人应用二次项的回归结果,核心解释变量一次项系数为负,二次项系数为正。这表明工业机器人应用与制造业高质量发展存在U型关系,更说明工业机器人应用跨越门槛值后,将推动制造业高质量发展。同时,工业机器人应用率较低的行业门类回归结果如列 (3)和列 (4)所示,列 (3)表明工业机器人应用率较低的行业对制造业高质量发展产生负向影响,列 (4)在列 (3)基础上引入工业机器人应用的二次项,但没通过显着性检验。综上可得,相比于其他行业,工业机器人集中应用在其他制造业分支和汽车制造业,其对制造业高质量发展的推动作用才能显现。而工业机器人应用在其他行业并不能有效提高制造业发展质量,这与理论不完全一致。这可能是因为机器人运行需要高技术的支持,其他行业存在技术水平低等问题,机器人与行业不能很好的融合。并且工业机器人投入的成本高,其他行业应用机器人创造的经济效益小于其投入的成本。因此,可以增强机器人在其他制造业分支及汽车制造业中的应用,与此同时改进其他行业机器人应用的技术水平、降低产品成本,从而更好实现制造业高质量发展。

(2)行业技术水平异质性检验

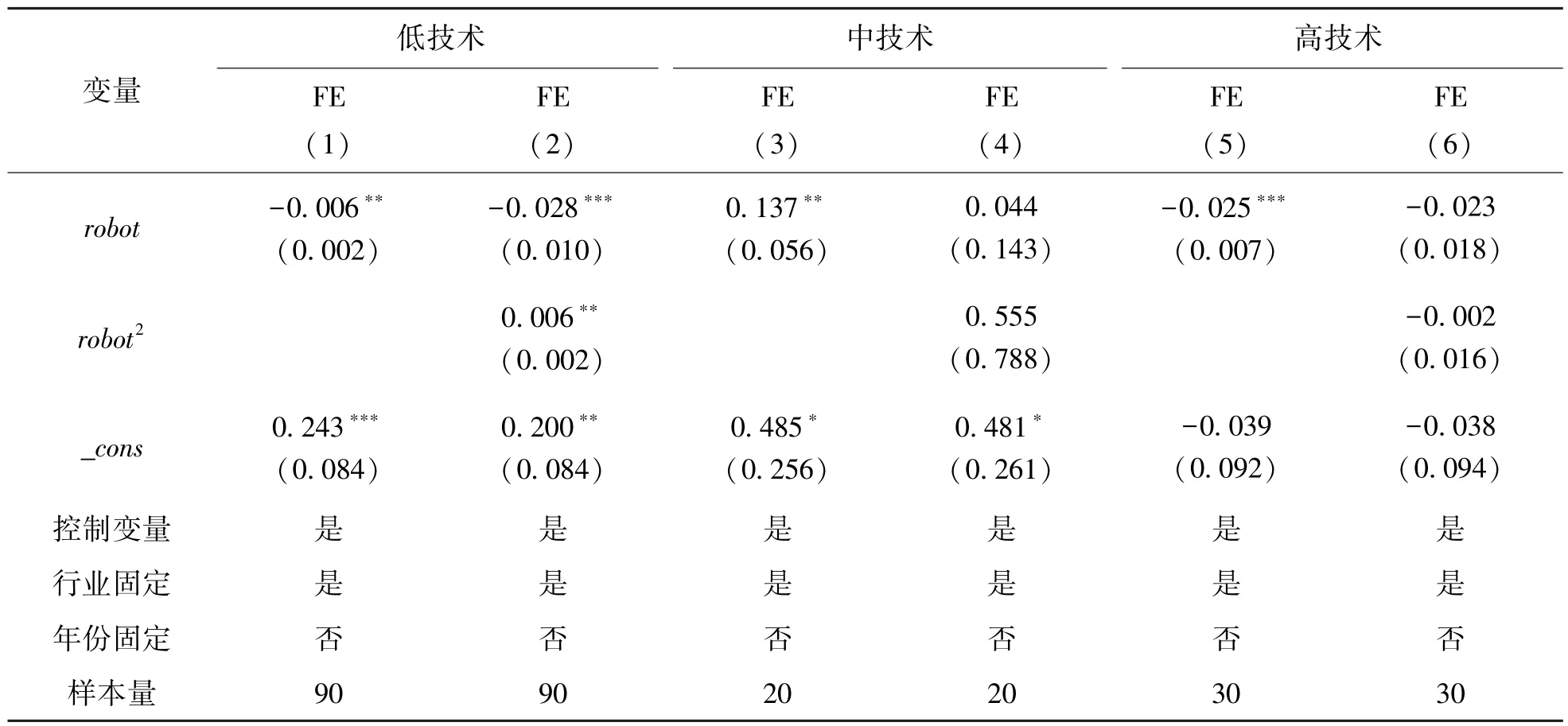

为探究工业机器人应用对不同技术制造业高质量发展水平的影响。按照上文行业聚类结果,分析低、中、高技术行业工业机器人应用与制造业高质量发展之间的关系。低、中、高技术行业分组回归结果如表8所示。在控制行业和时间固定效应后,列 (1)中,工业机器人应用对低技术制造业高质量发展没有显着影响。为此,列 (2)在列 (1)基础上引入工业机器人应用的二次项,工业机器人一次项系数为负,二次项系数为正,且均在5%水平下通过显着性检验,说明工业机器人应用对低技术制造业高质量发展的影响为U型非线性。列 (3)和 (4)检验结果显示,工业机器人应用与中技术制造业高质量发展之间呈正向显着关系,且通过了5%的显着性水平,但二者之间非线性关系不显着。说明工业机器人应用不需要跨过某一阈值,就能明显促进中技术制造业高质量发展。列 (5)和 (6)结果表明在高技术制造业中,工业机器人应用显着抑制高技术制造业高质量发展,但二者之间不存在U型关系。

表8 按技术水平分类的异质性检验结果

以上结果说明,机器人应用在低、中、高技术制造业中存在显着差异,具体分析如下。低技术制造业主要为劳动密集型行业,初期工业机器人应用在低技术制造业,而低技术制造业因技能与知识不足,并不能有效促进低技术制造业发展质量提升。但随着行业创新技术的增强,成本的降低,机器人能够有效提升低技术制造业生产效率,从而推动低技术制造业高质量发展。在中技术制造业中,工业机器人应用密度较高,拥有较强的技术操作、消化吸收以及运行能力,工业机器人与中技术行业深度融合,能更好地提升中技术行业生产水平,从而更有效地促进中技术制造业高质量发展。在高技术制造业中,工业机器人应用的技术水平不足、高技术人才缺失,机器人应用与高技术行业不能较好的融合,从而抑制高技术制造业的高质量发展。

6 结论及建议本文采用2011~2020年中国14个制造业细分行业的面板数据,运用熵值法,从生产效率化、绿色生态化、创新驱动化3个维度对制造业高质量发展水平进行测度,并实证考察了工业机器人应用对制造业高质量发展的影响。主要研究结论为:工业机器人应用对制造业高质量发展的影响效应呈现U型关系,当工业机器人应用位于U型曲线的左侧时,工业机器人应用对制造业高质量发展产生抑制作用;当工业机器人应用位于U型曲线的右侧时,工业机器人应用对制造业高质量发展产生促进作用。在替换核心解释变量、更换估计方法以及改变样本量后,工业机器人应用与制造业高质量发展U型关系仍然稳健。工业机器人应用对制造业高质量发展的影响存在异质性。从工业机器人应用程度差异性看,在工业机器人应用较低的其他行业中,工业机器人应用对制造业高质量发展起到抑制作用。但在工业机器人应用程度较高的汽车制造业和其他制造业分支中,工业机器人应用与制造业高质量发展呈现出先抑制后促进的U型影响。从制造业技术水平差异性看,工业机器人应用与制造业高质量发展在低技术行业中存在U型非线性关系,在中技术行业中存在正向线性关系,在高技术行业中呈现负向显着影响。根据上述研究结论,本文提出如下政策建议:

(1)大力扶持工业机器人产业,降低机器人生产成本。我国要推出支持工业机器人产业的相关政策,不断加强工业机器人产业扶持力度,从而扩大工业机器人的广泛使用;另外,要充分发挥中国在人工智能方面的市场优势,尽量降低使用工业机器人的成本,让更多的制造业行业选择应用工业机器人进行生产。这样能够提高制造业生产的自动化,降低制造业产业链的生产成本,最终实现制造业高质量发展。

(2)采取差异化的工业机器人应用策略。不同行业要实施差异化的 “工业机器人+制造业”发展模式。①在工业机器人应用率层面。对于工业机器人应用程度较高的领域,加大机器人的投入量,提高技术创新能力,充分发挥好其他制造业分支及汽车制造业的优势。而在工业机器人普及率较低的行业,如食品饮料加工制造业等其他行业,要合理把握工业机器人技术在生产中的应用,可以通过优化行业运营模式、管理方式和技术水平等,来解决工业机器人低效率及应用不合理等问题;②在不同技术水平层面,高技术行业要重视高技术人才培养,加快科技进步,中技术行业要继续积极推广新技术在制造业生产中的应用。低技术行业要合理增加工业机器人应用量,推进工业机器人与制造业不断深度融合,为制造业转向高质量发展提供新动能。

(3)发挥生产效率的正向促进作用。提高生产效率化是实现制造业高质量发展的核心驱动力。①要重视创新引领作用,大力推进技术创新。在新一轮科技革命下,只有高度重视制造业各行业自主创新能力的提升,逐步完善行业技术创新体制,加大工业机器人研究的投入力度,才能实现智能制造和高效制造。支持制造业各行业建立产学研一体化的技术创新机制,鼓励行业构建高效、共享的机器人技术研发平台,不断提升工业机器人技术水平,推动制造业各行业的技术进步,实现从制造大国向制造强国的转变;②要健全技术人才培养体系,完善海外引进人员机制。重视培养工业机器人领域的高端人才。优化高校和研究院课程体系,推进特色学科交叉发展,锻炼学生的创新思维和能力,加快培养既了解工业机器人运作、又掌握制造业行业发展的复合型专业人才。另外,合理利用人才引进计划,通过薪酬待遇及良好工作氛围吸引海外技术人才;③鼓励科研机构、高校与工业机器人产业的合作。促进工业机器人应用与制造业发展的紧密结合,加速工业机器人技术与制造业的高度融合。

(4)推进工业机器人与制造业深度融合。工业机器人技术与制造业生产运行各环节的深度融合,能够提高生产效率、优化运营模式、合理化资源要素配置,从而实现制造业高质量发展。①要不断加强创新链、产业链、人才链之间的相互融合,推进工业机器人在制造业领域的广泛应用;②各行业要持续完善工业机器人基础设施,拓展工业机器人技术应用范围,研发高端工业机器人技术,健全智能化管理制度。这样才能从根本上提高工业机器人生产、运营和管理能力与效率,不断增强工业机器人应用与制造业融合的广度和深度,显着促进制造业的质量、效率和动力变革。

注释:

①低技术制造业为{1:造纸及印刷制品业,橡胶和塑料制品业,金属制品业,金属加工冶炼业,食品饮料加工制造业,非金属矿物制品业,纺织及服饰制品业,木制品及家具制造业,其他制造业分支};中技术制造业为{2:化学制品业,通用及专用设备制造业};高技术制造业为{3:汽车制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,电子和电气设备制造业}。