吴 琨殷梦丹赵顺龙1(南京工业大学,南京 10009) (江苏省科技政策思想库,南京 10009)

协同创新组织模式与运行机制的国内外研究综述

吴琨1,2殷梦丹1,2赵顺龙1,21(南京工业大学,南京210009)2(江苏省科技政策思想库,南京210009)

〔摘要〕在创新驱动背景下,产业升级和经济发展需要实行有效的协同创新。但受限于不适合的合作形式,不完善的运行机制等,现有协同创新效果不明显,协同创新组织模式和运行机制成为学术界研究的重点。本文通过国内外文献回顾,对协同创新的概念界定、协同创新组织模式、协同创新运行机制进行梳理和评述,厘清该领域已取得的研究进展、研究的局限和未来研究的方向,以期为未来研究提供参考。

〔关键词〕协同创新组织模式运行机制创新驱动产学研

引言中共十八大提出的实施创新驱动发展战略是我国经济发展进入新阶段后的重大发展战略,也是我国经济发展转向新的发展方式的重要标志。最新发布的十三五规划将创新,尤其是协同创新置于历史新高度,着重强调深入实施创新驱动发展战略。创新驱动以企业为核心主体,以科学技术知识为支撑要素,以可持续发展为主要驱动力[1],以产业升级和经济发展作为创新驱动的重点,亟需企业、高校和科研机构、政府及相关中介机构等创新主体及相关组织协同运作,不断加强协同创新。

虽然我国政府出台了一系列政策积极倡导协同创新,但预期效果并不明显,受限于不适合的合作形式,不完善的运行机理,许多合作主体的协同创新都流于表面。此类现象引起了学者们的关注,协同创新模式及其运行机制成为研究的重点。本文通过中国知网,Web of Science等数据库对国内外协同创新的相关文献进行了检索,主要对协同创新的概念、组织模式、运行机制等研究成果进行了综合分析,指出了现有研究的局限和未来研究的方向。

1 协同创新的概念界定协同创新本质上是创新,协同是提高创新绩效的方式,创新与协同的结合是新时期对创新提出的新要求。熊彼特的创新理论是创新研究的起点。随后协同思想也逐步兴起,Ansoff (1957)[2]首次提出协同的概念,即协同是基于资源共享的基础上企业间共生互长的关系,使得企业的整体价值有可能大于部分价值的总和。Haken (1971)[3]系统提出协同理论,认为协同为系统中各子系统的相互协调、合作或同步的联合作用及集体行为,结果产生1 +1>2的协同效应,并创建了系统科学的重要分支——协同学。协同论的确立和兴起为协同创新时代的到来提供了新的契机,协同创新的概念就源于协同思想在创新理论中的逐渐深化。Peter Gloor (2005)[4]最早给出协同创新的定义,即“由自我激励的人员组成网络小组,形成集体愿景,借助网络交流思路、信息及工作状况进行合作,实现共同的目标”,从此,协同创新的研究日益得到了国内外学者广泛的关注。

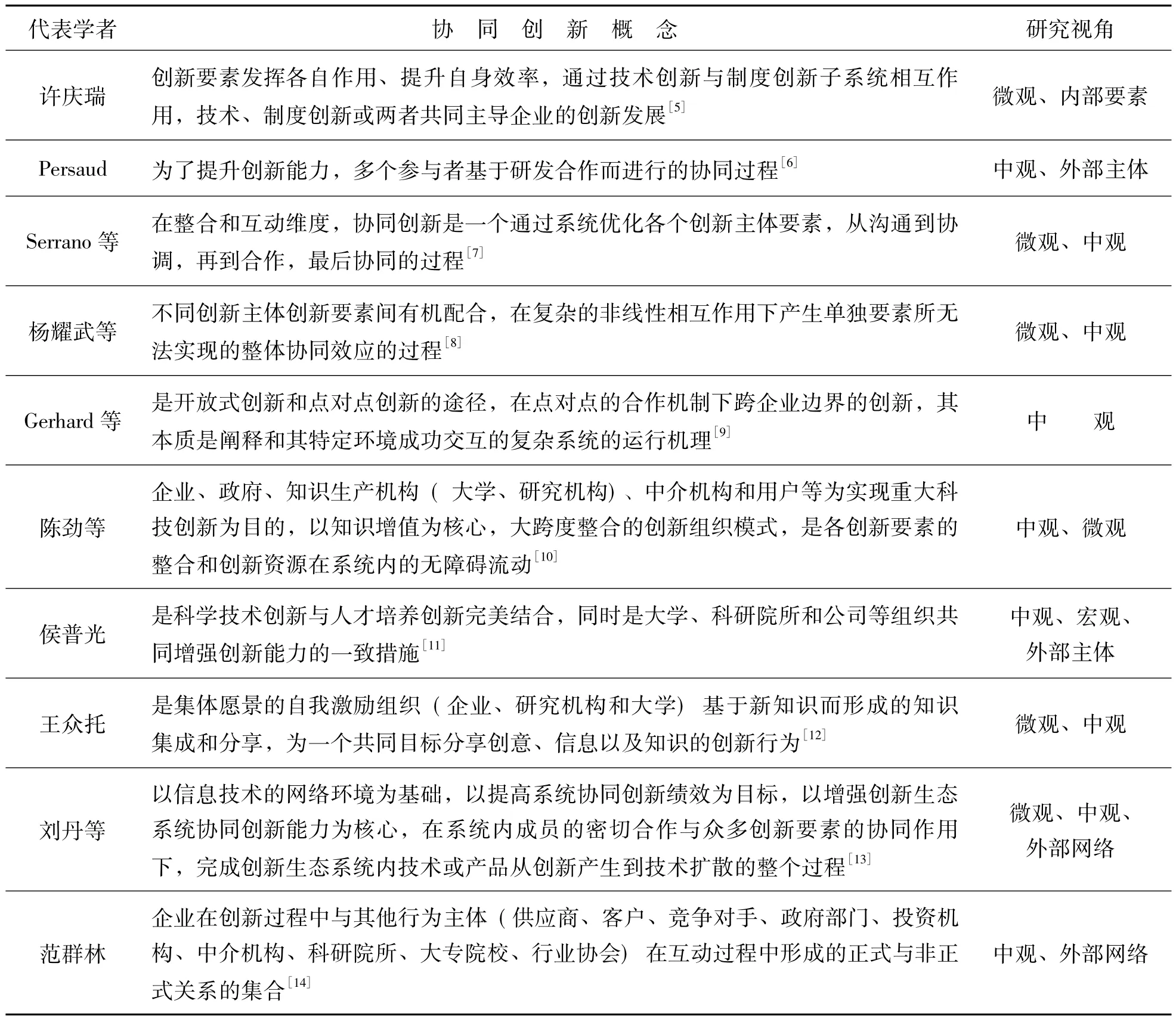

值得注意的是,协同创新的英文表达主要包括“Synergy Innovation”、“Collaborative Innovation”、“Cooperative Innovation”3种。查阅外文文献总结发现,“Synergy”是Haken在协同论中采用的词汇,偏重于物理、工程等方面的学科,主要是对协同效应方面的研究;“Cooperative”是Cooperate的衍生词,偏重于描述合作,主要是对相关合作伙伴间合作创新的研究;“Collaborative”则更加偏重协作创新,比合作创新更为紧密,与管理科学中的协同创新最为接近,所以国内学者对协同创新的研究较多引用“Collaborative Innovation”相关外文文献。有关协同创新的概念,国内外许多学者进行了探究,具体见表1。

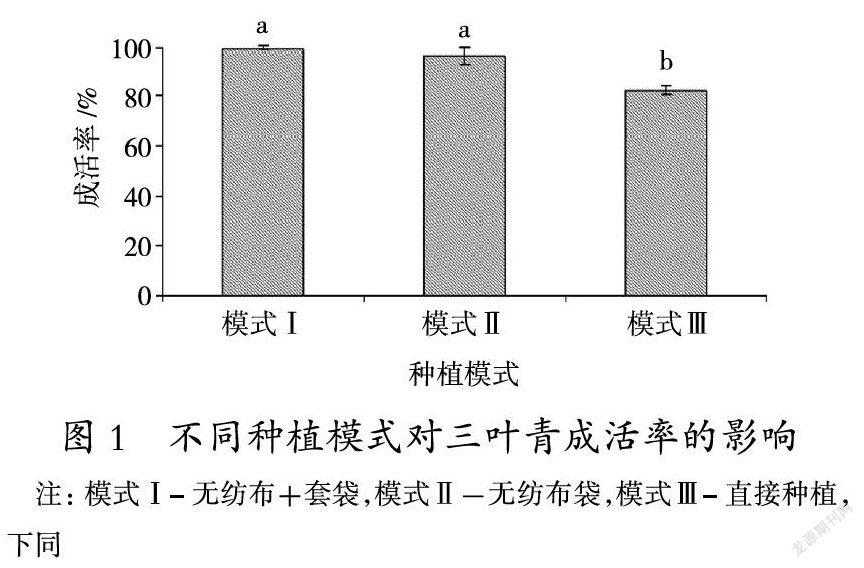

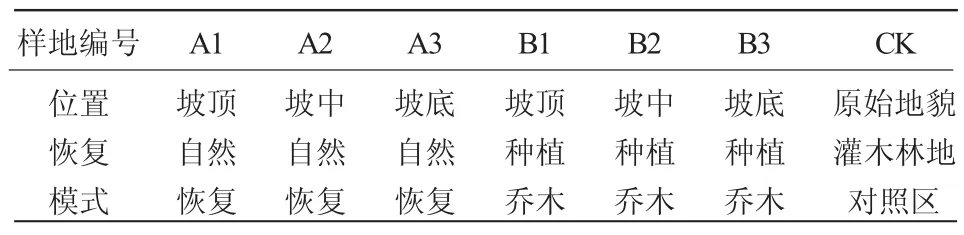

表1 协同创新的概念界定

学者们从不同的角度对协同创新概念进行界定,主要包括微观和中观两个视角,概念涉及协同创新的目的、协同主体及其关系、内部协同要素交互、协同的影响因素以及最终实现的效果等方面。协同创新在中观层次的主体主要包括横向的企业、高校、科研院所、政府,中介机构等(杨耀武,2009;侯普光,2013),有一小部分学者则将纵向的协同主体也囊括在内,其中包括了企业、供应商、客户、竞争对手等(陈劲,2012;范群林,2014),但因为利益出发点不同,他们之间的协同创新程度不深,主要是在供应链上面有一部分合作需求。不管是横向还是纵向,学者们大多肯定企业的核心地位,其研究集中在官产学研协同。同时也有许多学者将协同创新微观层次的主体放在重要位置,包括技术、制度、知识、产品、组织、市场、战略等创新要素(许庆瑞,2006; Gerhard,2010)。中观和微观层次的主体构成了协同创新的根基和行动源。学者们在协同创新的目的上没有争议,都赞同为整个创新系统的协调运作,促进企业等主体的个体创新绩效以及协同多方整体系统创新绩效的全面提升。此外,大部分学者通过协同形成、发展到最终产生作用的过程来定义协同创新(Persaud,2005; Serrano,2007;陈劲,2012),也有一部分学者从社会网络视角定义协同创新网络,认为协同多方基于信任与共同目标会形成复杂交织的创新网络(刘丹,2013;范群林,2014)。

综上所述,本文认为协同创新是在共同利益的驱使下,企业、高校、科研院所、政府、中介机构等多方主体得到外部支撑环境的支持进行知识、技术、组织、战略等要素资源的交互,构成自有的协同创新组织模式并实现良性运作,达到协同效应,完成创新突破,并实现协同多方共赢的局面,最终促进整个社会、国家、地区发展的系统创新过程。

2 协同创新的组织模式协同创新模式是指企业在创新实践过程中结合自身的创新元素,基于研发需求,通过企业间、企业与高校、研究机构、中介机构、政府等创新行为主体协作所形成的各种创新模式[15]。协同创新具体形式多样,并无统一组织模式,一些学者对协同创新的组织模式进行分类并给出选择的依据,分类的标准或视角包括合作紧密程度、合作方式、主体作用、契约关系安排等。有关如何选择协同创新组织模式上大多考虑外在环境和内在要素。学者也发现组织模式和创新合作开展的时间长短有着较大的关系,总体研究集中在产学研协同创新模式上。

李焱焱(2004)[16]从主体作用的视角,将产学研协同创新组织模式分成了政府主导型、企业主导型、大学与科研机构主导型、共同主导型4类,并给出了势差、需求和技术成熟度及可能的市场潜力的选择依据。王文岩(2008)[17]将从合作方式和合作主体的角度分别划分模式,并提出模式选择的依据为合作主体数量、合作技术和合作目标。协同创新合作紧密程度仍然是主要分类标准,鲁若愚(2012)[18]由松散到紧密将其划分为:技术转让、委托研究、联合攻关、内部一体化、共建基地、共建实体6种模式,及“类平台”模式。王章豹(2015)[19]则根据紧密程度将模式分为项目式(技术转让、委托研发、协同攻关)、共建式(共建研究开发基地或研究院或中心、共建协同创新中心、共建高科技园区)、实体式、虚拟式等。结合学者们有关组织模式的分类研究,本文认为主导的组织会和其他组织尝试接触并开始合作,随着时间的推移逐渐培养信任和默契,在不同的阶段选择相应合适的合作模式,协同效应越来越明显,最终达到协同创新的状态,实现创新质的飞跃。

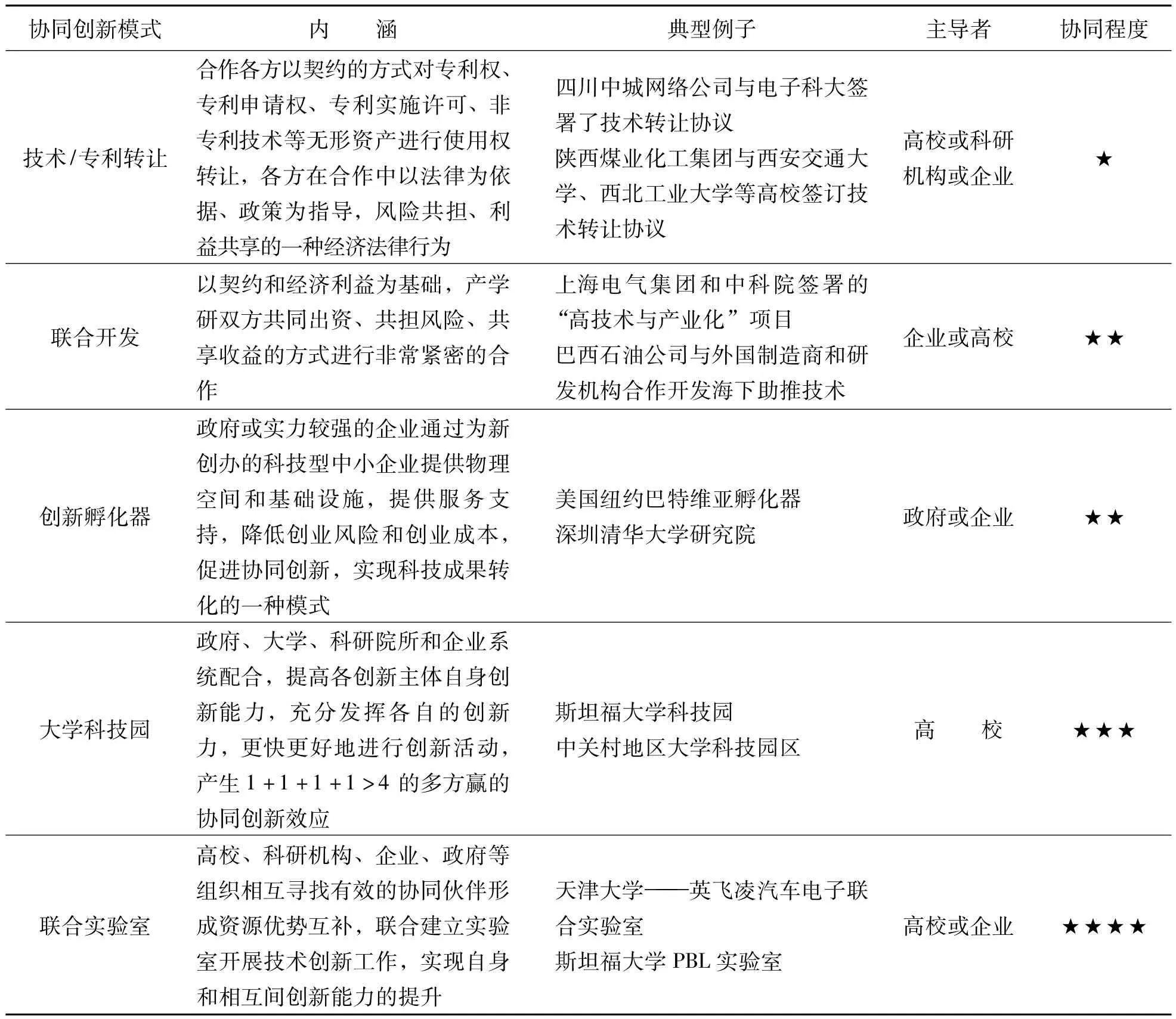

许多学者热衷于协同创新某一类组织模式的研究,协同创新在合作的初期普遍表现为产学研合作,各方通过低紧密度产学研合作增加相互信任程度,慢慢形成更为紧密的协同关系。根据合作紧密程度标准划分,传统的协同度较低的产学研合作包括技术/专利转让、联合开发、创新孵化器、大学科技园、联合实验室等,具体见表2。

表2 传统产学研合作模式研究

技术/专利转让、联合开发等组织模式协同程度很低,协同主体间信任程度不高,多为针对一些专利技术或某个科研课题的短期合作。虽然操作简单方便,短期效果明显,但是各方合作仅停留在初步阶段,资源共享性差,知识积累程度低。大学科技园和创业孵化器等组织模式协同程度中等,偏重于为高校或科研院所等技术或项目提供合适的产业化环境,协助新型科技创新企业的创办和发展,侧重与协同创新结果的产业化。联合实验室协同程度较高,注重研发协同,属于共建科研基地类型,出现较早,现有研究减少。

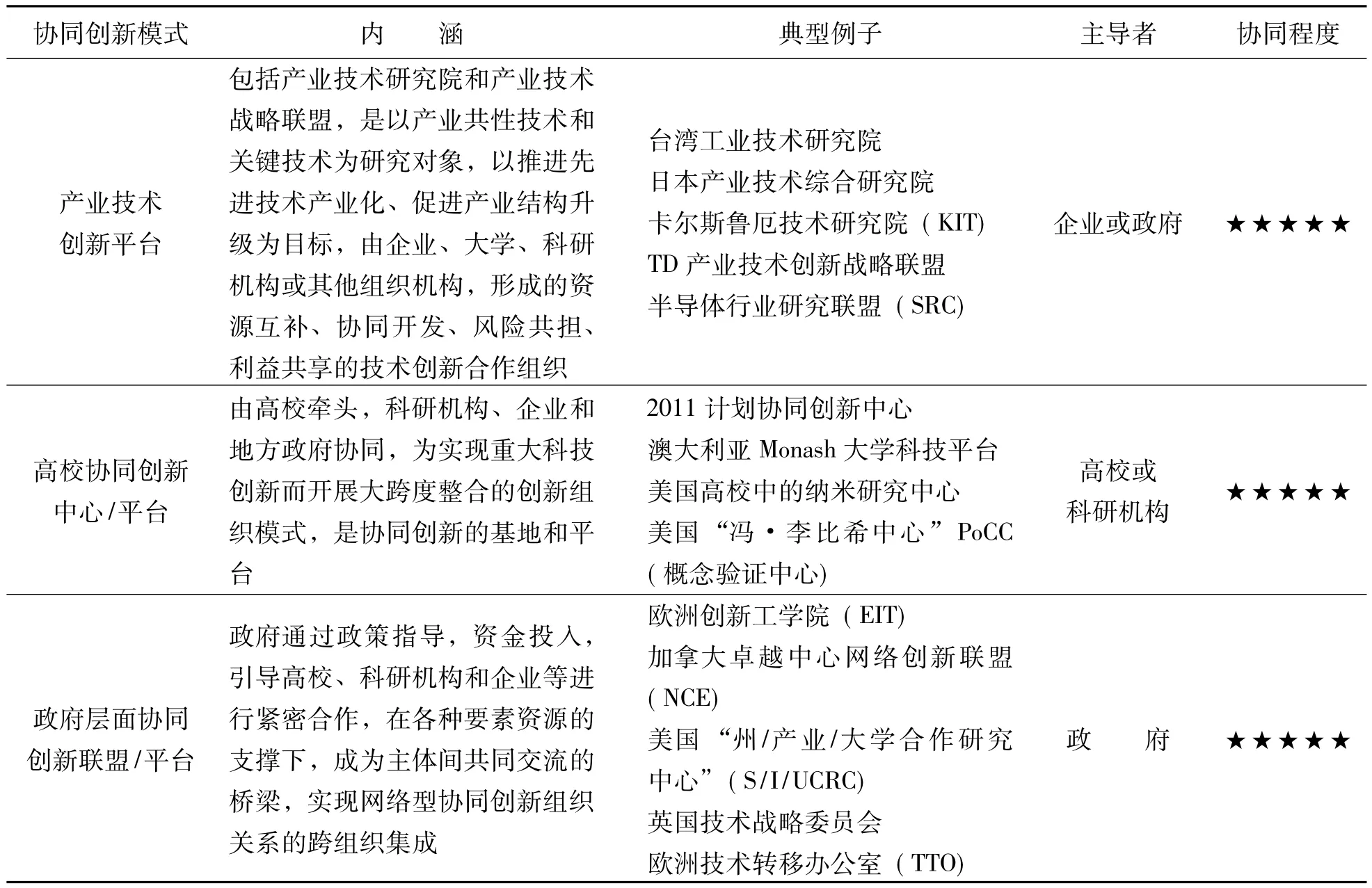

现有学者的研究渐渐转向更为新型、协同程度更高的协同创新联盟或平台等新兴协同创新模式(见表3)。战略联盟/平台的组织模式是近几年学者们研究的热点,包括企业或政府主导的产业技术研究院和产业技术创新联盟[20],高校或科研机构主导的协同创新中心/平台[21]以及政府主导的协同创新联盟/平台[22,23]。这些模式为政产学研各方提供了协调沟通、协同创新的平台,打破了各方要素资源流动的壁垒,是协同创新的主要实现模式。从表中可以看到,现阶段这些模式的成功案例主要集中在境外,故如何借鉴国外成熟协同创新模式发展适合中国特色的协同创新模式是未来研究的重点之一。

表3 对协同创新组织模式类型研究

学者们对协同创新组织模式的研究包括了组织管理架构、时间阶段特点、主体行为、内部运转要素、运行机制模型等。方法上,理论阐述和案例研究是主要手段,通过对典型协同创新组织进行剖析,得到一些经验借鉴,主要集中在单案例研究上,较少涉及多案例研究。博弈方法使用也较多,研究主要集中在阐明协同模式中主体间关系博弈情况上,旨在为博弈多方提供决策选择的依据。大数据实证研究较少,主要集中在协同创新要素间关系和与协同绩效相关的内容上。

3 协同创新的运行机制机制是指复杂系统组成要素间及在系统外环境作用下相互联系、相互作用所产生的促进、维持、制约系统发挥功能的内在机能、内在规定性和控制方式[24]。协同创新运行机制是在实现协同创新过程中,相关要素形成相互联系的动力、规则和程序的总和[25],是从各协同方(企业、高校、科研院所等)萌发组建协同联盟意愿开始,到协同利益分配结束的全过程中涉及其中各环节的运行原理、相关制度及作用方式。要形成较强的协同创新效应,进一步提高创新绩效,必须建立长效合理的运行机制。

总体上,现有研究从内部和外部两个方面对运行机制进行探讨,内部创新要素间协同机制研究较早,成果较多。而在现有创新驱动背景下,协同创新的研究重点已经转向外部主体间协同创新运行机制。研究主体主要集中在政产学研各方,体现出不同主体的重要性和主导性。两方或多方间主体协同创新机制仍是现有研究的热点问题。

研究的范围主要在宏观层面的行业、区域和国家等,而中观层面只有少数对中小企业、技术主导型企业等的研究,后续研究需关注更具针对性的小范围中观协同创新机制。研究视角较为丰富,主要有知识视角、网络结构、开放式视角等,研究视角一定程度上反映了协同创新的理论基础和环境状况。在不同视角下,学者们采用不同的研究方法(以案例研究为主)给出了自己对协同创新运行机制的阐释,主要包括协同创新中包含的子机制、协同创新主体的角色任务、过程模型构建等内容。

(1)协同创新的运行机制包括许多子机制,一种机制可能有多种说法,但是基本的内涵一致,学者普遍认可的子机制包括动力机制、合作伙伴选择机制、信任机制、风险控制机制、资源共享机制、利益分配机制等。张方(2011)[26]从熵理论及耗散结构论出发得出包括利益驱动机制、能力引导机制、制度运行机制、自稳平衡机制的结论;李祖超等(2012)[27]从高校主导视角认为包括内外部动力机制、决策机制、选择机制、投入机制、知识分享机制、利益分配机制、绩效评价机制等;李久平等(2013)[29]从知识整合视角认为包括进化适应机制、相互信任机制、协同旋进机制、互补相容机制、择优弃劣机制、利益分配机制等。相关运行机制包含的内容研究已经较为丰富,但对于不同条件下,协同创新子机制如何运行的研究还有待进一步加深。

(2)协同各方在协同创新过程中扮演了不同的角色,任务也各有不同,一些学者从成员们不同的行为特征出发,探析和分解他们的角色任务,从而揭示协同创新运行的基本原理。Qiu-ming Yang (2013)[30]认为协同创新中,政府要提出国家重大需求任务,企业和大学科研机构建立长期、稳定、高效的协同创新机制,并将发展落实到落地与客户需求之中,中介机构帮助寻找创新伙伴; NAKWA (2015)[31]认为协同创新网络的进化是由企业间网络开始,发生在以供应链为基础的纵向联系和交易关系或者以集群为基础的横向联系中,政府要制定政策来增强网络间信任文化,中介机构加强网络的作用:填补和连接结构洞,为集体行动和特殊投资提供资金,知识的组合和内化进行知识积累。总体而言,政府根据国家和地方需要提供协同创新的政策和资金支持;企业根据市场创新需求较多扮演核心成员角色,提供研发资金,配合技术开发,协调各方利益;高校和科研院所主要是根据自身技术创新和学科发展要求进行技术创新研发工作,并将技术成果交付企业进一步加工后推入市场;中介机构拥有多方信息,在其中扮演中间人角色,为各方搭建沟通交流的桥梁。协同创新的顺利开展需要各方认清合作方的角色并积极主动扮演好自己的角色,从而更好的定位并开展合作。

(3)更多的学者则从协同创新整体系统出发,构建协同过程模型来阐述协同创新的形成和发展过程。Gerhard等(2010)[9]提出信息和通信技术作为交流和合作的推动者促成了创新的新方式,创新的两个维度为开放性和协调机制上点对点的结构,同时基于信息流和所有权以及合作结构两个维度构建了创新的“C4”框架; Varrichio (2012)[25]研究巴西国家创新系统,建立协同网络模型,提出可以通过战略层面的政策和程序制定、外部资金的获取和管理、提升网络中的开放式创新以及创新伙伴关系管理4个过程等来形成、加强和连接协同创新网络; Viardot (2013)[32]研究技术主导型企业,认为要用有力的“拉动”式沟通方法来产生“由外而内”的创新效应,通过多与合作伙伴交互从而构建生态系统和间接连接潜在的参与者实行大众外包后实行沟通“推动式战略”,将技术免费提供给所有潜在的“创新者”和“互补者”两种方法来激活“拉动式”传播策略与所有潜在参与者的创新。

4 结语综上所述,国内外学者对协同创新的组织模式和运行机制做了大量的研究,取得了较多的理论和实践成果,但目前的研究还存在一定的局限性,也为未来协同创新相关研究提供了空间。

(1)协同创新的概念还未统一,外文引用存在多个词汇混杂的情况。同时真正实现卓有成效的协同创新是一项庞大的系统工程,现在学术界对协同创新的界定还局限在某个研究视角或研究领域,迫切需要集成多方观点、全面系统、高度共识规范的协同创新概念。再者,对于协同创新某一子系统的研究需要详细界定其适用范围,避免出现概念模糊的情况。

(2)研究方法上主要以归纳性定性文章为主,其中案例研究以单案例研究方法为主,从某个协同创新组织验证模型或从其中得到一些经验性的启示,以后可采用多案例研究方法来补充。相关定量的实证研究较少,并集中在协同创新要素间关系、协同机制同绩效的关系方面,故需要扩大定量实证研究等的范围。

(3)协同创新组织模式的种类不够明晰,没有形成普遍认可的分类形态。大部分研究还停留在传统产学研合作组织模式上,需要进一步加强协同度的研究。研究还集中在政府或高校主导的协同创新模式上,对企业主导型协同创新模式的研究不足。

(4)在协同创新运行机制方面,要素间协同运行研究开始较早,现在已较为完善,而外部产学研协同创新则仍然为现阶段研究的重点,但是总体学者研究的运行机制范围过大,亟需更小范围更为明确的运行机制研究。研究视角比较丰富,但从创新驱动这一热点视角出发的协同创新运行机制较少,在新的视角下研究运行机制是未来研究的一大重点。

(5)运行机制的研究主要集中在产学研协同运行机制,较少有和组织模式相结合,针对性地研究某类模式下采用何种运行机制能产生较强的协同效应。同时,目前的研究主要在单个研究层次,内部要素与外部横向纵向结合的多层次协同创新研究较少。

参考文献

[1]SANTOLARIA M,OLIVER-SOLà J,GASOL C M,et al.Eco-design in Innovation Driven Companies: Perception,Predictions and the Main Drivers of Integration.The Spanish Example[J].Journal of Cleaner Production,2011,19 (12 ) : 1315~1323

[2]ANSOFFH I.Strategies for Diversification[J].Harvard Business Review,1957,35 (5) : 113~124

[3]H·哈肯.协同学——自然成功的奥秘[M].上海:上海科学普及出版社,1988

[4]PETER GLOOR.Swarm Creativity: Competitive Advantage Through Collaborative Innovation Networks[M].Oxford: Oxford University Press,2005

[5]许庆瑞,谢章澍.企业创新协同及其演化模型研究[J].科学学研究,2004,(3) : 327~332

[6]PERSAUD A.Enhancing Synergistic Innovative Capability in Multinational Corporations: An Empirical Investigation[J].Journal of Product Innovation Management,2005,22 (5 ) : 412~429

[7]SERRANO V,FISCHER T.Collaborative Innovation in Ubiquitous Systems[J].Journal of Intelligent Manufacturing,2007,18 (5) : 599~615

[8]杨耀武,张仁开.长三角产业集群协同创新战略研究[J].中国软科学,2009,(S2) : 136~139

[9]GERHARD SATZGER,ANDREAS Neus.Innovation and International Corporate Growth[M].Berlin Heidelberg: Springer-Verlag,2010

[10]陈劲,阳银娟.协同创新的理论基础与内涵[J].科学学研究,2012,(2) : 161~164

[11]侯普光.基于协同创新与国家创新体系建设研究[J].科学管理研究,2013,(2) : 8~11

[12]ZHONGTUO WANG.Knowledge Integration in Collaborative Innovation and a Self-organizing Model[J].International Journal of Information Technology&Decision Making,2012,11 (2) : 427~440

[13]刘丹,闫长乐.协同创新网络结构与机理研究[J].管理世界,2013,(12) : 1~4

[14]范群林,邵云飞,尹守军.企业内外部协同创新网络形成机制——基于中国东方汽轮机有限公司的案例研究[J].科学学研究,2014,32 (10) : 1569~1579

[15]解学梅,左蕾蕾,刘丝雨.中小企业协同创新模式对协同创新效应的影响——协同机制和协同环境的双调节效应模型[J].科学学与科学技术管理,2014,35 (5) : 72~81

[16]李焱焱,叶冰,杜鹃,等.产学研合作模式分类及其选择思路[J].科技进步与对策,2004,(10) : 98~99

[17]王文岩,孙福全,申强.产学研合作模式的分类、特征及选择[J].中国科技论坛,2008,(5) : 37~40

[18]鲁若愚,张鹏,张红琪.产学研合作创新模式研究——基于广东省部合作创新实践的研究[J].科学学研究,2012,(2) : 186~193

[19]王章豹,韩依洲,洪天求.产学研协同创新组织模式及其优劣势分析[J].科技进步与对策,2015,(2) : 24~29

[20]马硕,沈艳.中兴通讯知识产权:立足国内,面向国际[J].科技创新案例与研究,2014,(1) : 1~14

[21]PONOMARIOV B.Government-sponsored University-industry Collaboration and the Production of Nanotechnology Patents in US Universities[J].The Journal of Technology Transfer,2013,38 (6) : 749~767

[22]COATES D.Sustaining Innovation: Collaboration Models for a Complex World,Innovation,Technology,and Knowledge Management[M].Springer Science + Business Media: LLC,2012

[23]MATT M,SCHAEFFER V.Technology Transfer in a Global E-conomy[M].Springer Science + Business Media: New York,2012

[24]解学梅.协同创新效应运行机理研究:一个都市圈视角[J].科学学研究,2013,(12) : 1907~1920

[25]VARRICHIO P,DIOGENES D,JORGE A,et al.Collaborative Networks and Sustainable Business: A Case Study in the Brazilian System of Innovation[J].Procedia-Social and Behavioral Sciences,2012,52: 90~99

[26]张方.协同创新对企业竞争优势的影响——基于熵理论及耗散结构论[J].社会科学家,2011,(8) : 78~81

[27]李祖超,梁春晓.协同创新运行机制探析——基于高校创新主体的视角[J].中国高教研究,2012,(7) : 81~84

[28]高振,沈馨怡,吴松强.适应于协同发展模式的科研团队绩效考核机制研究[J].工业技术经济,2013,(12) : 78 ~89

[29]李久平,姜大鹏,王涛.产学研协同创新中的知识整合——一个理论框架[J].软科学,2013,27 (5) : 136~139

[30]Qiu-ming Yang.Research on Collaborative Innovation Mechanism of SMEs[M].Berlin Heidelberg: Springer-Verlag,2013

[31]NAKWA K,ZAWDIE G.Structural Holes,Knowledge Intermediaries and Evolution of the Triple Helix System with Reference to the Hard Disk Drive Industry in Thailand[J].International Journal of Technology Management&Sustainable Development,2015,14 (1) : 29~47

[32]VIARDOT E.Strategy and Communication for Innovation[M].Berlin Heidelberg: Springer-Verlag: 2013

(责任编辑:王平)

A Domestic and International Literature Review of Collaborative Innovation Organization Model and Operating Mechanism

Wu Kun1,2Yin Mengdan1,2Zhao Shunlong1,2(1.Nanjing Tech University,Nanjing 210009,China; 2.Jiangsu Research Institute for Science and Technology Policy,Nanjing 210009,China)

〔Abstract〕In the background of innovation-driven,industrial upgrading and economic development need the effective implementation of collaborative innovation.Due to the inappropriate forms of cooperation and imperfect operating mechanism,collaborative innovation now did not show apparent effect.So collaborative innovation organization model and operating mechanism have been a focus of academic research.Through the domestic and international literature review,this paper combs and reviews the literature from the aspect of collaborative innovation concept,collaborative innovation organization model,and operating mechanism.The paper clarifies the research progress having been made in this field,points out the limitations of existing research and the future research direction,and aims at providing a reference for the future research.

〔Key words〕collaborative innovation; organization model; operating mechanism; innovation-driven; industry-university -research

作者简介:吴琨,江苏省科技政策思想库执行主任,南京工业大学经济与管理学院教授,博士。研究方向:企业战略管理、创新创业管理。殷梦丹,南京工业大学经济与管理学院硕士研究生。研究方向:创新创业管理。赵顺龙,南京工业大学经济与管理学院院长,江苏省科技创新协会副会长兼秘书长,江苏省科技政策思想库主任,教授,博士后。研究方向:企业组织理论与企业战略管理、技术联盟与区域创新战略。

基金项目:国家自然科学基金项目“技术联盟内合作创新的利益分配机制研究”(项目编号: 71473120) ;国家软科学研究计划项目“新兴产业创新平台治理模式及共享机制研究”(项目编号: 2014GXQ4D183) ;省软科学重点项目“十二五科技政策实施情况分析及十三五适应创新驱动发展的科技政策体系框架研究”(项目编号: BR2015060) ;江苏省社科基金“江苏战略性新兴产业培育与发展的支撑体系研究”(项目编号: 12EYD018)。

收稿日期:2016—01—06

〔中图分类号〕F272. 3

〔文献标识码〕A

DOI:10.3969/j.issn.1004-910X.2016.04.002