贾鹏博 刘彬昕 李晔男 关欣

收稿日期:2023-11-20

第1作者:贾鹏博(1984-), 女, 高级工程师, 主要从事森林经营、 植物组织培育工作。

*通讯作者:刘彬昕(1988-), 女, 主要从事林业森林经营工作。

引文格式:贾鹏博, 刘彬昕, 李晔男, 等. 红松的生物学研究进展[J]. 林业科技, 2024, 49(1): 34 - 40.

DOI : 10. 19750 / j. cnki. 1001 - 9499. 2024. 01. 008

摘要: 【目的】本文对红松生物学特性方向的相关研究内容进行了综述,以期为红松资源的合理开发利用以及更深入的研究提供理论依据。【方法】整理红松近年来与生物学特性相关的研究报道进行总结和分析。【结果】本文主要涉及了红松的开花结实规律、光合特性、繁殖特性、逆境生理、分子标记、遗传多样性、基因组研究以及红松籽油与多酚等研究方向。通过高通量测序和生物信息学研究,获得大量的红松转录组基因,为红松次生代谢产物合成相关基因的研究提供了参考。同时分子标记的开发也揭示了红松的遗传多样性,为红松的品种选育奠定了基础。【结论】红松的光合特性以及逆境胁迫的研究阐述了矿质元素与环境因素对红松苗木生长的影响,红松的嫁接技术以及组织培养技术也已经比较成熟,可以为后期优质红松苗木生产提供技术支撑。但对于其他领域的研究则相对较少,特别是在与红松的遗传育种工作紧密相关的种质资源研究和基因组研究方面的研究较为缺乏。

关键词: 红松; 研究进展; 生物学特性

中图分类号: S 763. 3 文献标识码: A 文章编号:1001 - 9499(2024)01 - 0034 - 07

Advances in Biological Research of Pinus koraiensis

JIA Pengbo LIU Binxin* LI Yenan GUAN Xin

(Jiamusi Branch of Heilongjiang Academy of Forestry, Heilongjiang Jiamusi 154000)

Abstract 【Objective】This article reviews the progress in researches about biological characteristics of Pinuskoraiensis,the aims are to provide the oretical basis for the rational developmen tandutilization resources of Pinuskoraiensis.【Method】The research reports mainly in recent years were settled,analyzed and summarized related to biological characteristics of Pinus koraiensis.【Result】This article mainly involving characteristics of flowering and fruiting、photosynthetic characters、reproductive characteristic、environmental stress、molecular marker、genetic diversity、genome research、seed Oil and polyphenols. By high-throughput sequencing and bioinformatics research,a large number of Pinus koraiensis transcriptome unigenes was obtained.This research provides references for the research on the genes related to secondary metabolites synthesis in Pinus koraiensis.The molecular markers were developed to analyze the genetic diversity of Pinus koraiensis,providing an important basis for Pinus koraiensis breeding.【Conclusion】The reportsshow that the studies on photosynthetic and stress physiology in Pinus koraiensis concentrated on the effect of mineral nutrition and environmental factor on the growth of Pinus koraiensis,The technology of plant tissue culture and grafting technique for Pinus koraiensis has been well built,which supports the production of high-quality seedling.Butother research areas were limited,especially the germplasm resoure and genome research researches were related tothe genetic breeding.

Key words Pinus koraiensis; research progress; biological characteristics

红松(Pinus koraiensis)又名果松,第三纪孑遗物种,为裸子植物门松科松属常绿乔木,主要分布于国内的东北东部(长白山、老爷岭、张广才岭、完达山以及小兴安岭等地)[ 1 ]以及俄罗斯的远东南部,朝鲜半岛与日本的本州、四国也有零星分布[ 2 , 3 ]。红松作为温带针阔混交林中的主要优势树种和建群种,在生态环境、物种多样性、碳汇储备、经济林发展以及森林资源的可持续利用等方面均有无可替代的作用。红松树干通直,外形优美,是优良的用材树种,树皮可提取栲胶,树根提取松节油,树脂做为重要的化工原料,果仁中富含大量的氨基酸、脂肪、蛋白质等多种营养物质,是上等的纯天然绿色保健品。随着生活水平的提高,人们对优质健康产品需求的不断增加,红松高产稳产木材与良品种实已经成为林区人们的主要收入来源,极大的推动了林区经济发展,对精准扶贫极具战略意义。因此,对红松的研究逐渐从基础植物研究逐步跨越到生物学研究层面,并已取得了很多重要进展,本文将总结红松的细胞学、组织学、生理学、遗传学以及分子生物学等多方面的研究进展,以期为红松未来的更深入研究奠定基础,讨论现阶段研究中存在的问题,并对未来发展趋势进行展望。

1 开花结实规律与偏雌偏雄差异

红松为雌雄同株异花授粉植物,在树木个体生长发育过程中,雌雄花数量明显增加,整个林分应达到一定的平衡,从而保证种群的繁衍,但受外界环境以及自身内在因素的影响,使树型发生变异,常导致偏雌偏雄植株的出现。因而探究其花性别决定的发育机制以及结实率的研究对未来培育红松果材两用林至关重要。目前,关于红松开花结实特性及规律的研究较多,YIN D S等[ 4 ]分析了红松雌球果发育和新枝生长的养分来源和供需关系,研究在不同环拨处理条件下雌球果的发育状况和枝条的生长量,以及不同组织和器官中碳水化合物和氮、磷含量的变化情况。张建瑛等[ 5 ]通过对红松生殖枝、营养枝当年的枝叶生长及生物量积累的差异分析,来揭示2年生雌球果发育对枝叶营养生长以及生物量积累量影响情况,研究发现2年生雌球果发育抑制新雌球果分化,说明植物优先分配养分给待完成发育阶段的器官,然后才是幼嫩新生器官,养分不足时矛盾更为突出。由此可见,红松开花结实不仅与外界因素相关,与其自身有机物质的含量关系也极其密切。同时在红松开花结实期间,内源激素含量的变化也显著影响结实状况[ 6 ]。杨凯等[ 7 ]对红松果林从幼龄期到开花期的内源激素动态变化进行测定,发现红松幼龄期的生长素和玉米素核苷含量偏低,到营养生长期时含量则升高,转化到生殖生长期时激素的整体水平又有所下降;激素也有明显的季节性变化,在5月末时生长素和玉米素核苷的含量达到最高水平,而7月中旬后出现明显降低情况;在春、夏、秋三个季节雌性植株体内生长素、玉米素核苷和脱落酸的含量均高于同龄的雄型植株,施入20 mg的外源激素GA3或玉米素时,雌球花数量有显著增加,由此可见内源激素在花的性别分化过程中起着及其重要的作用。梁艳等[ 8 ]采用酶联免疫法(ELISA)研究了处于原胚期、裂生多胚期、柱状胚期、子叶胚前期的红松胚胎发育过程中的雌配子体(含合子胚) 的生长素 IAA,玉米素核苷ZR,赤霉素GAS,脱落酸ABA 4 种内源激素的动态变化,发现红松种子发育过程中内源激素的含量变化随着胚胎形态发育而发生动态改变,呈现不同的变化情况。

红松的偏雌偏雄植株也是未来研究的一个重点,为更有针对性的培育结实林或观赏林奠定基础。胡静等[ 9 ]用多种鉴别方法对红松的偏雌偏雄植株性别型进行鉴定研究,通过观察偏雌偏雄植株针叶提取液的颜色差异,测定其不同培养基下的花粉萌发率差异、内源激素含量差异以及水溶性酚类物质含量差异,并用化学试剂法鉴定红松偏雌偏雄植株性别的差异,提出用于红松性别型鉴别的相关指标,建立一套准确、简便的红松性别型鉴别方法技术,确定适于红松偏雌偏雄植株性别型鉴别的有效方法,为优良林分选择和优树选择奠定夯实的基础,并为未来红松产业的快速有序发展提供技术支持。

2 光合特性及矿质营养

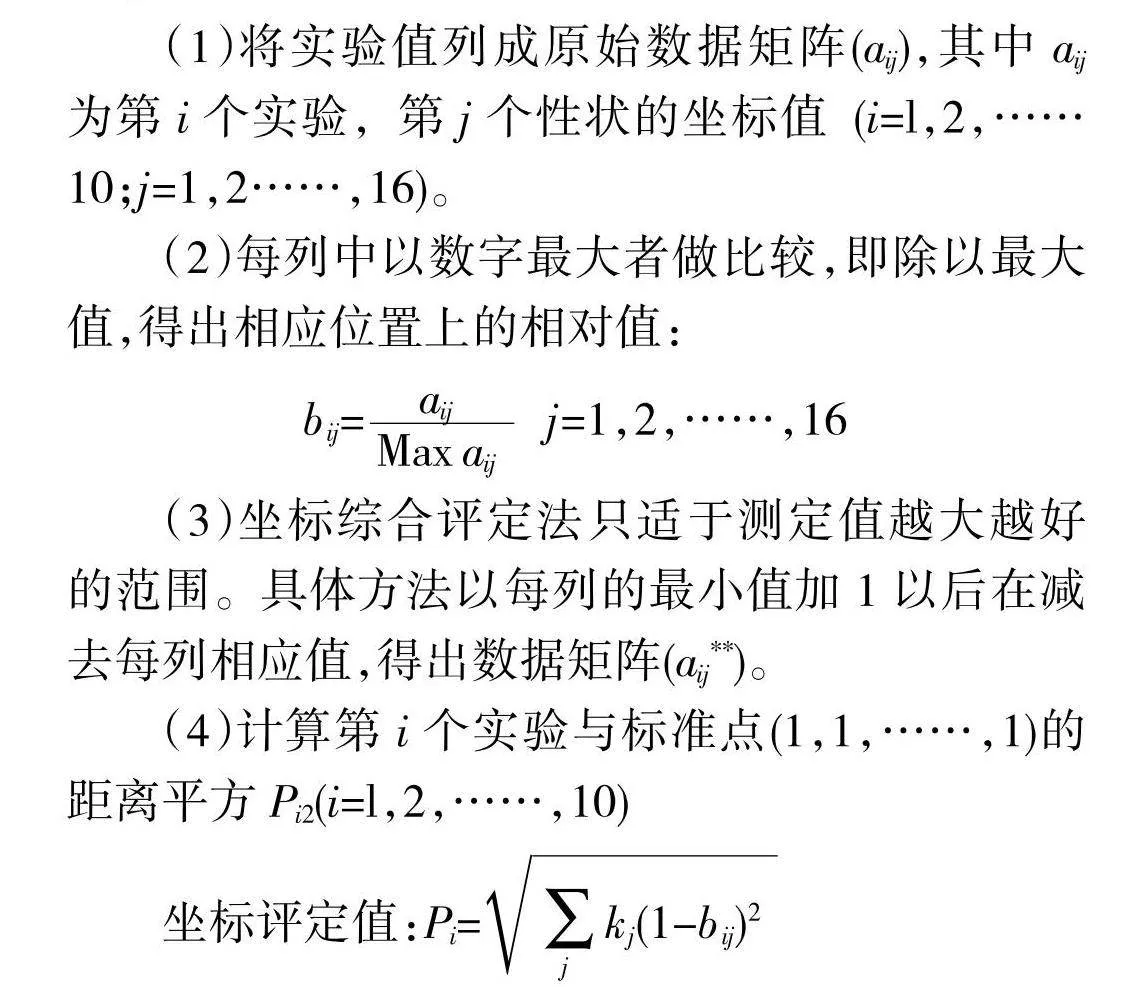

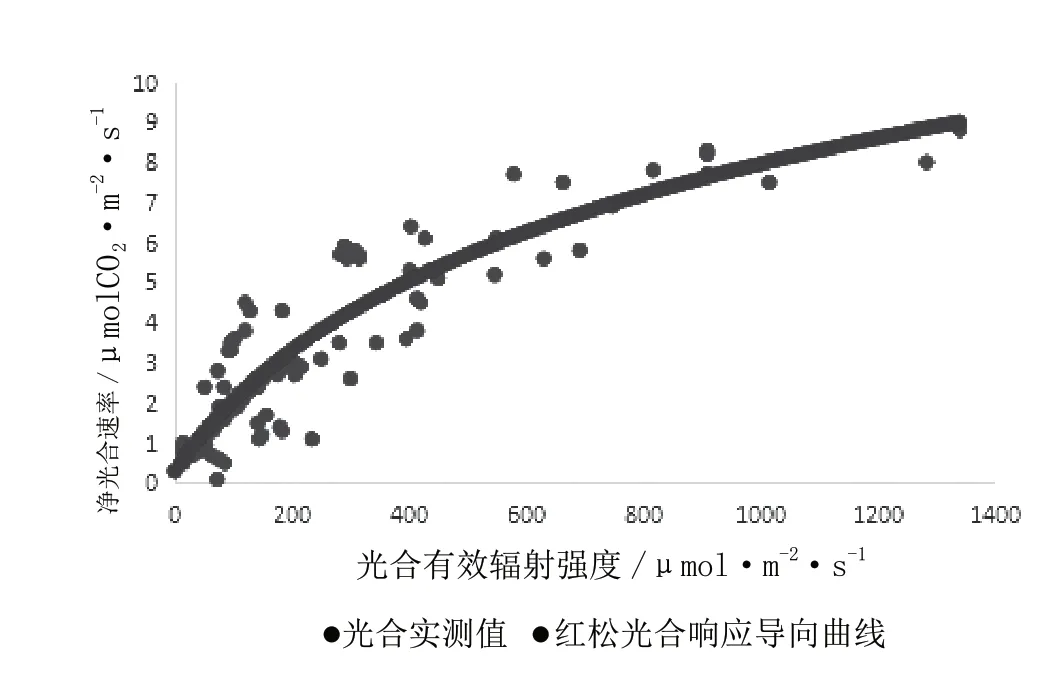

光合作用是生物最基本的有机物质积累的基础,是植物同化外界能量的重要过程,即受外界环境因子的影响,也与植物自身条件相关。而光是影响红松生长诸多外界环境因子中最主要的因子[ 11 ]。金鑫等[ 10 ]通过遮荫试验,研究了4种透光强度下红松幼苗的生长及光合特性生理变化情况,观察发现蒸腾速率的日变化与光合速率的日变化趋势一致。吕跃东等[ 12 ]分析了不同透光强度下红松林的抚育情况,调查各林分指标,研究其树种组成结构、林分蓄积量和红松的蓄积生产力情况,发现红松幼树受周围灌木高度影响较大,随着透光强度增大,人工林群落主要树种组成结构逐渐趋于简单,红松蓄积生产力也呈递增趋势;红松人工林林分密度增大,红松的尖削度降低,主干形质就越好,分叉率也越低;红松的高径比对主干形质产生明显的影响,高径比越大,形数也越大。董伊晨等[ 13 ]在不同温度不同有效光照辐射下观测红松幼苗的比叶重、单位面积光合能力、单位质量叶氮含量和单位质量叶磷含量,分析各控制因素与红松叶性状的线性关系,反映了其对温度、光照和苗龄的响应结果。梁德洋等[ 14 ]对50个红松无性系的光合特性进行比较研究,分析了光合指标的日变化情况,发现净光合速率、气孔导度和蒸腾速率日变化曲线均呈现典型双峰曲线,胞间CO2浓度(Ci)日变化曲线呈"V"字型曲线。并对光合指标间、光合指标与环境因子之间的相关性进行测定,表明不同光合指标既相互促进又相互制约,同时又受到环境因子的影响。

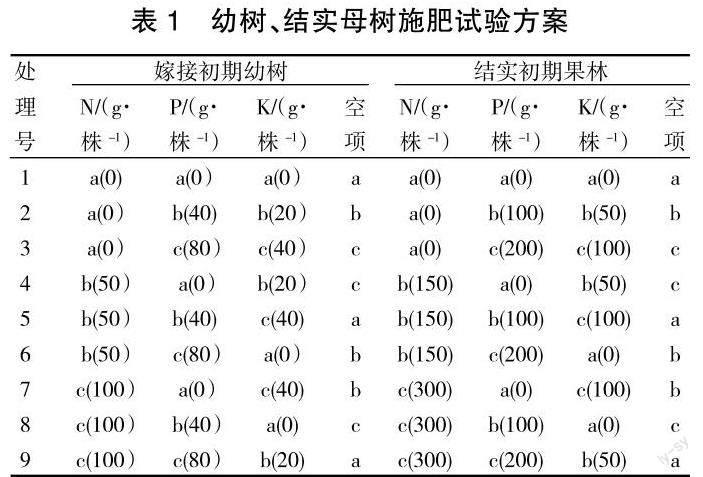

植物的矿质营养对光合作用具有较为直接的影响,矿质营养的添加对红松的生长发育极为重要。孙金伟等[ 15 ]通过模拟氮沉降增加的方法,分别测算了红松和紫椴的最大净光合速率、气孔导度、水分利用效率、叶氮含量、叶绿素含量、比叶面积和光合氮利用率的值,结果表明在一定施用范围内的氮添加促进光合作用的进行。李常准等[ 16 ]发现在不同施用氮磷量下氮磷湿沉降对土壤活性有机碳及养分有影响,其中对土壤易氧化有机碳、土壤有机碳的影响显著,对土壤全氮、全磷、轻组碳、颗粒有机碳的影响不显著。隋立龙等[ 17 ]分析了每公顷红松产籽量与红松土壤的理化性质(pH、电导率EC、有机质、速效钾、碱解氮、速效磷、全氮、C/N)及生长量之间的关系,并表明林分内密度和郁闭度较低,可以提高红松的单位面积产籽量,而施肥时已施氮肥对红松结实量的提高最为明显,磷肥次之,施钾肥效果较为不明显,同时合理的布置施肥方式和数量以减少生态环境污染。

3 抗逆性研究

非生物与生物胁迫均是影响红松林木生长发育的限制性因素,胁迫下也会导致植物的不断淘汰不断加强,长期的自然选择,使植物的有利性状被保留,形成抗逆性。在林木的生长发育过程中,温度起着至关重要的作用,适宜的温度才会产生最大的结实量。低温胁迫与高温胁迫均会影响植物的新陈代谢及产生相应的生理变化。现在的研究也逐渐由胁迫下的表型变化转变为生理生化变化,并逐步转向分子研究方向。李晶等[ 18 ]测定了红松幼苗针叶中H2O2、O2、膜脂过氧化产物丙二醛(MDA)、组织自动氧化速率及保护酶超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)和抗坏血酸过氧化物酶(ASP)的动态变化过程,研究发现低温会导致保护酶的活性下降,MDA含量呈波动性增加,H2O2与O2先上升后下降,而经过低温抗寒锻炼,保护酶、活性氧以及MDA等相关指标均发生明显变化,增加了植物对低温的适应性,抗寒性明显增加。王芳等[ 19 ]选取五年生红松与西伯利亚红松幼苗为材料,研究了低温胁迫下对光合特性和气孔特性影响。结果表明随着温度的降低和胁迫时间的增加,红松与西伯利亚红松的气孔开度和气孔面积都在显著减小,红松的气孔密度显著高于西伯利亚红松,且两树种的各个光合指标均呈现下降的趋势。由此可知,低温胁迫下不仅影响红松的光合特性还影响红松叶片的内部结构构成。

干旱也是影响红松生长发育的主要因素之一。张丹等[ 20 ]研究发现干旱胁迫使红松树皮的绿色组织3种次生代谢产物(单宁、黄酮、原花青素)含量显著降低,针叶中的黄酮和原花青素含量也降低明显,针叶与树皮绿色组织提取物DPPH自由基的清除能力也低于正常水平,说明干旱胁迫会迫使红松内部生理生化特性发生变化。崔婉莹等[ 21 ]通过试验探讨了水分胁迫对红松短期幼苗的生物量增比情况,发现红松幼苗对水分胁迫较为敏感,在干旱发生时采取“积极”调整策略,通过增加根生长来促进水分的吸收,同时减少叶的量来降低蒸腾消耗。

红松林易受到病虫害的侵染,阻碍红松的正常生长、降低结实量,更甚者会引起树体死亡,因此为了抑制病虫害的暴发,科学使用农药以及减少抗病虫害的发生也是目前研究的焦点。但过量的使用农药会造成胁迫的发生。于洋等[ 22 ]分析了百菌清和氰戊菊酯两种农药对红松混交林以及人工纯林土壤微生物群落的影响。试验表明不同林型下农药的残留量不同,但均是人工纯林的土壤农药残留量较高,而红松混交林的农药残留量较低,为后期林木农药的使用提供依据。红松的根部极易发生根腐病,会给根部带来毁灭性的伤害,张平等[ 23 ]通过形态学观察和分子生物学鉴定等方法利用PCR技术对红松发病组织和健康组织中的病原菌进行特异性检测,根据ITS和TEF-Ia基因序列比对并结合形态特征观察,把从病原组织中分离出的真菌鉴定为尖孢镰刀菌,为后期根腐病的防治提供参考,有助于未来的抗逆性研究。

4 有性繁殖和无性繁殖

红松亲代和子代间遗传物质的传递是通过有性繁殖和无性繁殖两种方式实现的,其作为针叶树种常用的有性繁殖手段主要为种子繁殖,无性繁殖手段主要为嫁接繁殖和植物组织培养繁殖两种。有性繁殖能创造出林木新品种,无性繁殖则为了保持优良品种遗传的稳定性。红松种子为生理后熟种子,成熟落地时种胚尚未发育完全,从而导致种子休眠周期长、遗传变异大、性状不稳定等不良因素的出现,影响了红松产量与品质的优劣。因此近些年对红松种子繁殖的相关研究主要聚焦在解除种子休眠方向,李娜论述了种子休眠与种皮结构、内源抑制物、胚发育状况等之间的相关性[ 24 ]。王晓蕾等[ 25 ]通过试验阐述了不同裸层积处理方式和时间对红松种子形态发育、各部位抑制物生理活性以及萌发率的影响,并确定了最佳处理条件。而无性繁殖则成为现今造林的常用手段,其大大缩短了林木良种的繁育时间,且保证了林木品种的优良遗传特性。嫁接繁殖技术在早期就被应用在红松苗木繁育中,嫁接技术也一直在不断地改进优化,现今红松嫁接的重点研究方向主要为不同的嫁接方法的选择以及枕木枕穗的筛选,倪伟杰在本溪地区对红松不同嫁接时间和不同砧木嫁接部位的嫁接成活率及接穗生长量的影响进行了研究[ 26 ],结果表明4月初嫁接成活率与接穗年生长量均最高,砧木的最佳嫁接部位为主枝顶芽处。罗竹梅等[ 27 ]选取了不同种源、不同规格的接穗进行嫁接试验与嫁接成活率分析,研究发现规格在12.0~15.0 mm的红松接穗的嫁接成活率最高,可作为优生接穗。红松组织培养繁殖方式在很早就有人开始关注,该方式能方便种质资源大规模的选育和长期的保存[ 28 ]。一直以来不断优化的培养体系也是组培成功的一个重要因素,而选取合适的外植体是愈伤组织诱导成功的另一个关键因素,红松的愈伤组织诱导和体细胞胚胎发生以合子胚的不同部位为最常用、最易成功的外植体类型[ 29 ]。在2005年,申晓辉等[ 30 ]以红松家系未成熟合子胚为材料首次建立体细胞胚胎培养体系,并对红松的遗传类型、胚胎发育程度和培养基类型对体细胞胚胎诱导的影响和交互作用进行阐述,为后期人工种子培育苗以及基因转化方向奠定基础。王祎等[ 31 ]选取红松成熟合子胚为外植体诱导的愈伤组织为试验材料,探索了4种基本培养基2种不同浓度激素的组合下的诱导试验,以期选取适宜的培养条件,为下一步的转化等其他环节研究奠定基础。彭春雪等[ 32 ]对红松不同类型的愈伤组织和体细胞胚胎的不同发育时期的形态及生理进行研究,筛选并建立了胚性愈伤组织超低温保存方案,进一步优化了红松体细胞胚胎的发生体系。

5 红松的基因组研究

与农作物育种、动物育种相比,红松作为林木在育种方向具有育种周期较长、目标性状遗传复杂且研究基础较为薄弱等特点,而随着新一代基因组技术——即高通量测序技术的出现和快速发展,基因组的选择研究作为一种依赖于高通量测序而不需要对功能基因进行定位的辅助育种的研究方式,为未来林木优异基因资源的发掘与利用以及优良基因型新品种的精准高效选育带来了新的机遇。张振等[ 33 ]采用RNA-Seq技术对红松的针叶、茎、雌花和球果的4个组织部位的转录组进行比较研究,通过高通量测序总共获得了21.3 GB的数据,序列拼接后得到4 901 106个contig片段,Trinity组装共得到71 238条转录本和41 476条Unige-ne,获得有注释信息的Unigenes有26 849个,占全部Unigene的64.73%。并对红松不同部位间的基因表达进行对比分析,结果发现与嫩茎、针叶和花相比,球果的差异unigene数量最多,说明红松球果处于基因高表达水平,有着丰富的生化进程。对转录组数据库进行注释分析,得到次生代谢产物代谢途径的Unigene基因669个,代谢途径25个不同的分支。WANG F等[ 34 ]通过高通量测序技术对红松的冷胁迫下转录组进行测序,对Raw reads处理后的获得的clean reads超过7.63亿个,组装成了123445个单基因的非冗余数据集。其中,38905个单基因与已知基因具有同源性,18 239个基因获得的功能注释涉及54个GO分类类别,18 909个基因获得的功能注释涉及25个COG功能类别。不同时间低温下,在红松中鉴定到大量的出现差异表达基因,分别为参与感知和传递冷信号的差异表达基因,编码与调节有关的差异表达基因以及在抗氧化机制中的差异表达基因。红松的转录组分析可以帮助人们更好的了解针叶树对寒冷的反应的分子调控机制,为未来的分子育种方向奠定基础。SHAO L S等[ 35 ]通过对不同树龄红松的顶端芽进行转录组测序、组装注释,并对内源激素水平和生殖发育的差异表达基因进行了富集分析、途径分析和表达分析。

6 分子标记与遗传多样性分析

随着现代分子生物学的飞速发展,建立在DNA基础上的分子标记技术的出现对现代育种技术的进步起到快速推动的作用,现已在遗传多样性的分析、亲缘关系的鉴定、遗传图谱的构建以及基因定位和标记辅助选择育种等多个方向上进行应用,其指导了生物杂交育种的发展方向,阐明了生物系统的演化及分类,并为未来有效利用种质资源和进行育种亲本选配奠定基础。张振等[ 36 ]通过SSR检索从红松转录组41 476条Unigen-es中筛选得到1757个SSR位点,平均17.38 kb发现1个SSR位点,设计101对SSR引物,最终开发出16对SSR引物,合成6对荧光引物,对黑龙江省鹤岗、林口、铁力、苇河4个种子园的53个红松子代家系进行多态性检测分析,其中平均等位基因数3.0,Shannon信息指数0.654,多态性信息量(PIC)平均值为0.32,其检测基因多样性水平的结果与张悦等(2013)研究胡红松微卫星标记相似,说明红松转录组序列开发和筛选出的EST-SSR引物可在红松育种资源的遗传多样性评价方向上进行应用。张巍等[ 37 ]用ISSR - PCR分子标记法对小兴安岭地区的10个不同红松天然林种源进行分析,共检测出有效位点7821个,其中发现多态性位点3334个,将10个种源划分为三个区划,分别为小兴安岭林区、长白山林区和林区过渡带,其差异性显著,说明红松与其他植物相比种源间的遗传距离受空间限制机率更小,自身具有更高水平的基因流动。YUE等[ 38 ]针对不同地理分布下的7个红松种源的遗传多样性和种群结构进行评估。利用SSR分子标记法对204个样品进行基因分型,发现各种群的遗传多样性均较高,并通过聚类分析将其分为两类,第一类为小兴安岭种群,另一类为长白山以及邻近高原地区种群,明晰了天然红松林的红松遗传多样性及其种群结构。LI等[ 39 ]从16个红松天然分布群中选取了480个红松个体样本进行基因分型,并用EST-SSR标记法对红松种质资源的遗传多样性、种群结构和分化进行研究评价。分析表明,其中的33%为种群间变异,说明红松的种群间有较高的遗传变异性,根据系统结构树和主成分分析发现,所研究的区域种群可分为两个基因群体,分别为小兴安岭种群和长白山种群,这与红松种群的地理分布是相一致的,研究能为红松全基因组关联研究(GW-AS)、标记辅助选择(MAS)和基因组选择(GS)等后续研究提供新的遗传信息,并可为红松的保护和管理策略的制定提供相应参考。

7 红松籽油与多酚类化合物

红松籽油中含有大量人体所需的不饱和脂肪酸,其中皮诺敛酸为松籽油中特有的一种不饱和脂肪酸,为十八碳三烯酸,占比14%~19%[ 40 ],具有消炎、抗氧化、抗肿瘤转移以及降脂的作用[ 41 ]。张晶等[ 42 ]采用尿素包合法对红松籽油中的皮诺敛酸进行了纯化,得到了最佳纯化条件,并以油酸诱导HepG2细胞成脂,确定了浓度为40μmol/L的皮诺敛酸能显著降低HepG2细胞内甘油三酯及总胆固醇的水平。而松籽油的提取及纯化一直是籽油研究的重点,周琪等[ 43 ]通过蜗牛酶水解单因素试验和响应面优化试验,以提油率和皮诺敛酸的量为指标,利用超声波辅助双酶法来提取松籽油。祖述冲[ 44 ]优化了干式酶提取法来对红松籽油进行提取,其比常规压榨法的出油率要高,在最佳制备条件下提取的红松籽油中所含有的不饱和脂肪酸的含量达到90.09%,其中油酸含量26.84%、介酸含量2.41%、亚油酸含量46.25%、皮诺敛酸含量14.59%。郭阳[ 45 ]采用超声波辅助水酶法来提取松籽油,并以明胶和阿拉伯胶为壁材利用复合凝聚法制备出松籽油微胶囊,对松籽油及其微胶囊的氧化稳定性进行测定,评价微胶囊质量及其模拟胃肠道释放特性等相关情况。研究证明红松球果树皮等部位的提取物中含有丰富的活性物质,其活性成分主要为多酚类化合物、萜类化合物以及生物碱。伊娟娟[ 46 ]以东北特有的红松球果为原料,分离提取出红松球果中的多酚类化合物,并对分离出的主要活性成分进行了组成分析,评价其体外和体内抗肿瘤活性、增强机体免疫调节活性及作用机制,为东北特有的红松资源的综合利用提供实验依据。Huang Yuyang等[ 47 ]从红松树皮中提取了多酚,并对体外的抗氧化活性以及癌细胞的抑制作用与免疫系统活性等相关因素进行了研究。

8 总结及其展望

红松作为我国的重要自然资源,具有较强的经济和生态防护效用,是集经济价值、生态价值以及文化价值于一体的优良树种。面对如新能源的开发、新型材料的上市等诸多新的发展机遇,深度发掘红松可利用资源,使其在工业、农业、医疗、国防等领域发挥重要作用,是加快推进红松产业急速发展重要的一步。随着红松在生物学研究方向上的逐步深入开展,红松在基因组学的研究、遗传多样性的研究以及组织培养技术的优化与改进等研究方向上均取得了一系列的重要研究成果。国家也在不断加大对红松生物学方向研究的力度——如研究经费的持续增加、研究队伍的不断扩大、高水平的红松研究课题逐步的增多,以及红松相关会议的举行等多方举措并行下,均能使红松在未来的研究方向上更进一步。本文通过对红松的开花结实特性、光合特性、抗逆性、组织培养学、基因组学、遗传多样性以及红松产物等研究方向的整理和总结,可以更进一步的了解红松近期的生物学研究进展,为红松的相关研究提供更为系统的依据。

通过对红松相关文献的整理分析发现,现阶段在红松研究中仍存在一些尚未解决的重要问题,特别是与新品种选育相关的遗传学、基因组学等方面的研究较为缺乏和零散,然随着转录组学、蛋白组学、代谢组学等“多组学”以及相关研究平台的不断进步,尤其是 BSR-seq 等技术的广泛应用,应该让红松的基因组数据更为明晰,相关比较基因组学研究、红松的全基因组关联研究以及所需关键基因和其调控网络等的阐明,均可为广大研究人员后续研究相关试验提供便利。其次,随着研究的不断深入,红松的品种选育、结实率的增加、生长期年限的缩短等在未来均能通过分子层面研究进行改良。

参考文献

[1] 刘德栋. 我国红松良种选育研究进展[J]. 防护林科技,2017, 162(3): 96 - 99.

[2] 姜国云, 蒋路平, 宋双林, 等. 红松半同胞家系遗传变异分析及果材兼用优良家系选择[J]. 植物研究, 2018, 38(5): 775 - 784.

[3] 马建路, 庄丽文, 陈动, 等. 红松的地理分布[J]. 东北林业大学学报, 1992, 20(5): 40 - 48.

[4] YIN D S,WU H B,ZHANG J Y,et al. Effects of girdling and defoliation on the growth of female cones and branches and nutrient content in different tissues and organs of Pinuskoraiensis[J]. Chin J Appl Ecol, 2019: 3671 - 3680.

[5] 张建瑛, 殷东生. 红松雌球果发育对枝叶营养生长和生物量积累的影响[J]. 生态学杂, 2019, 38(6): 1646 - 1652.

[6] 刘宏伟, 张淑华, 王文雷, 等. 红松果林嫁接后优化经营技术的研究[Z]. 辽宁省森林经营研究所,2000.

[7] 杨凯, 谷会岩. 红松果林从幼龄到开花阶段植株体内激素动态变化[J]. 林业科学, 2005, 41(5): 33 - 37.

[8] 梁艳, 沈海龙, 高美玲, 等. 红松种子发育过程中内源激素含量的动态变化[J]. 林业科学, 2016, 52(3): 105 - 111.

[9] 胡静. 红松偏雄、 偏雌性别型鉴别技术研究[D]. 北京: 中国林业科学研究院, 2008.

[10] 金鑫, 胡万良, 丁磊, 等.遮荫对红松幼苗生长及光合特性的影响[J]. 东北林业大学学报, 2009, 37(9): 12 - 13.

[11] 李俊清, 柴一新, 张东力. 人工阔叶红松林的结构与生产力[J]. 林业科学, 1990, 26 (1): 1 - 8.

[12] 吕跃东, 刘忠玲, 姚 颖, 等. 透光抚育对红松生长及干形的影响[J]. 森林工程, 2015, 31 (5): 1 - 3.

[13] 董伊晨, 刘艳红. 红松不同苗龄幼苗叶性状对温度和光照变化的响应[J]. 生态学报, 2017, 37(17): 5662 - 5672.

[14] 梁德洋, 金允哲, 赵光浩, 等. 红松无性系光合特性比较研究[J]. 基因组学与应用生物学, 2018, 37(9): 3996 - 4006.

[15] 孙金伟, 吴家兵, 任亮, 等. 氮添加对长白山阔叶红松林2 种树木幼苗光合生理生态特征的影响[J]. 生态学报, 2016, 36(21): 6777 - 6785.

[16] 李常准, 陈立新, 段文标, 等. 氮磷湿沉降对2种林型红松林土壤活性有机碳及养分的影响[J]. 东北林业大学学报,2020, 48(2): 47 - 53.

[17] 隋立龙, 王芳, 赵泉湖, 等. 不同林分红松生长与结实性状比较研究[J]. 植物研究, 2018, 38(6): 886 - 893.

[18] 李晶, 阎秀峰, 祖元刚. 低温胁迫下红松幼苗活性氧的产生及保护酶的变化[J]. 植物学报, 2000, 42(2): 148 - 152.

[19] 王芳, 陆志民, 王君, 等. 低温胁迫下红松与西伯利亚红松光合与气孔特性[J]. 植物研究, 2021, 41(2): 205 - 212.

[20] 张丹, 任洁, 刘红梅, 等. 干旱胁迫对红松主要次生代谢产物的含量及其DPPH清楚能力的影响[J]. 植物研究, 2016, 36(4): 542 - 548.

[21] 崔婉莹, 刘思佳, 魏亚伟, 等. 氮添加和水分胁迫对红松、水曲柳幼苗生物量分配的影响[J]. 应用生态学报, 2019, 30(5): 1454 - 1462.

[22] 于洋. 两种农药对红松混交林、 人工纯林土壤微生物群落功能多样性的影响[D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2015.

[23] 张平, 刁健, 王立海. 红松根腐病病原的鉴定与检测[J].东北林业大学学报, 2020, 48(7): 123 - 127.

[24] 李娜. 红松育种中种子休眠原因的研究[J]. 农业开发与装备, 2018, 57(2): 52.

[25] 王晓蕾, 崔晓坤, 张鹏, 等. 裸层积处理方式和时间对红松种子萌发状态的影响[J].南京林业大学学报(自然科学版),2020, 44(4): 37 - 46.

[26] 倪伟杰. 红松嫁接成活率及接穗生长势试验[J]. 辽宁林业科技, 2020, 43(4): 37 - 38.

[27] 罗竹梅, 杨涛, 史社强, 等. 榆林沙区红松异砧嫁接成活率的影响因素研究[J]. 陕西 林业科技, 2019, 47(6): 25 - 28.

[28] Stasolla C,Kong L,Yeung E C,et al.Maturation of somatic

embryos in conifers:morpho --genesis,physiology,biochemistry,and molecular biology[J].In Vitro Cellular&Develop -mental Biology-Plant, 2002, 38(2): 93 - 105.

[29] SALAM A M A,CHOWDHURY K,BAKRY A A E. Effect of sugar types,culture age,conce -ntrations of 2,4-D and sucrose onsomatic embryogenesis of cymbopogonschoenanthu -s subspproximus[J].Plant Tissue Culture&Biotechnology, 2015, 25(1):7-17.

[30] 申晓辉, 蒋湘宁, 等. 红松体细胞胚胎培养技术体系的建立[J]. 成都大学学报(自然科学版), 2005, 24(1): 11 - 14.

[31] 王祎, 赵彤彤, 杨魏, 等. 红松成熟合子胚愈伤组织诱导的适宜培养条件[J]. 森林工程, 2015, 31(2): 5 - 7, 13.

[32] 彭春雪.红松体胚成熟培养与胚性愈伤组织保存研究[D].哈尔滨: 东北林业大学, 2019.

[33] 张振, 张含国, 周宇, 等. 红松4个组织的转录组数据分析与次生代谢产物的表达差异初探[J]. 林业科学研究, 2015, 28(4): 597 - 603.

[34] WANG F, CHEN SONG, LIANG D Y, et al. Transcriptomic analyses of Pinus koraiensis under different cold stresses[J]. Biotech Week, 2020(03): 210 - 215.

[35] SHAO L S, S Y Y, CHAO Z, et al. Deep sequencing and analysis of transcriptomes of Pinus koraiensis Sieb. &Zucc[J]. Forests,2020,11(03)10.

[36] 张振, 张含国, 莫迟, 等. 红松转录组SSR分析及EST-SSR

标记开发[J]. 林业科学, 2015, 51(8): 114 - 120.

[37] 张巍, 王清君, 郭兴. 红松不同种源的遗传多样性分析[J].森林工程, 2017, 33(2): 17 - 21.

[38] Yue W. Tong,Bernard J. Lewis,Wang M. Zhou. Genetic diversity and population structure of natural Pinus koraiensis populations [J].Forests,2019,11(1): 390 - 410.

[39] LI X,ZHAO M H, XU Y J, et al. Genetic diversity and population differentiation of Pinuskoraie-nsis in China[J]. Horticulturae, 2021, 7(5):104 - 115.

[40] Xie K Y,Miles E A,Calder P C.A review of the potential health benefits of pine nut oil and its characteristic fatty acid pinolenicacid[J]. Journal of Functional Foods,2016,23: 464 - 473.

[41] Oreira D K T, Santos P S, Gambero A, et al. Evaluation of structured lipids with behenic acid in the prevention of obesity[J]. Food Research International,2017,9(5): 52 - 58.

[42] 张晶, 寇萍, 秦启萍, 等. 红松子油中皮诺敛酸的纯化及降脂活性评价[J]. 植物研究, 2019, 39(4): 634 - 640.

[43] 周琪, 韦家辉, 盛智丽, 等. 双酶法提取红松籽油及其抗氧化分析[J]. 食品研究与开发, 2019, 40(1): 57 - 63.

[44] 祖述冲. 松籽油的干式酶法提取工艺优化与理化性质分析[J].植物研究,2020,40(2): 308 - 313.

[45] 郭阳. 东北红松松籽油的提取及其微胶囊的制备[D]. 东北林业大学,2017.

[46] 伊娟娟. 红松球果多酚类化合物分离鉴定及抗肿瘤作用机制研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2017.

[47] Huang Yuyang, Zhu Xiuqing, Zhu Ying, et al. Pinuskoraiensis polyphenols: structural identific-ation, in vitro antioxidant activity,immune function and inhibition of cancer cell prolifera -tion[J]. Food Function, 2021(9): 4176 - 4198.