【摘要】社交媒体作为互联网时代的新型主流传播媒介,承载着传播主流价值观的责任与担当。铸牢中华民族共同体意识作为新时代党的民族工作的主线,必须借助社交媒体平台建设好传播阵地,发挥社交媒体叙事功能,凝聚起全民族共同体价值共识。社交媒体主流叙事与铸牢中华民族共同体意识具有三重耦合:铸牢中华民族共同体意识是社交媒体叙事的责任与担当;社交媒体主流叙事是铸牢中华民族共同体意识的倍增器;二者同向共振是赢得认知战的重要保障。

【关键词】社交媒体;中华民族共同体意识;认知战

党的二十大报告指出,“以铸牢中华民族共同体意识为主线,坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路”[1],为新时代发展我国民族团结进步事业提供了行动路线和价值遵循。当下,社交媒体因其自身传播优势和广泛的用户基数成为当前公共传播的主流媒介,内容信息呈现几何数级增长,日益成为现代社会政治、经济和文化生活的“言说者”,扮演着传播多元新闻和海量信息的角色,承载着传播主流价值观和意识形态、引导公众文化认知的功能。铸牢中华民族共同体意识作为新时代党的民族工作的主线,是中华民族团结进步的稳定器和压舱石,是维护各民族利益的根本要求和实现民族振兴的主流价值取向。社交媒体必须充分发挥其强大功能,把铸牢中华民族共同体意识作为重要叙事主题,引导并凝聚起全民族价值共识。社交媒体叙事与铸牢中华民族共同体意识有着不可分割的三重耦合关系。

一、铸牢中华民族共同体意识是社交媒体主流叙事的责任与担当

客观性、真实性和导向性是媒体的基本属性,也是其承担社会责任的反映。在现代社会,无论是传统媒体,还是互联网技术发展下的新媒体,其作为提供新闻传播与信息交流平台的媒介,也必须承担和履行相应的社会责任。我国作为社会主义国家,媒体在自觉坚持客观性、真实性的同时,也必须履行“导向性”的根本职责,把维护党和国家的根本利益和宣传主流意识形态,维护社会稳定,推进民族团结进步作为叙事主题,因此,铸牢中华民族共同体意识亦是社交媒体叙事的题中应有之义。社交媒体要主动发挥传播速度快、范围广和表现形式多样的优势,引领社会文化认知,凝聚民族价值共识,实现社交媒体叙事与铸牢中华民族共同体意识工作的同向共振。

社交媒体叙事与铸牢中华民族共同体意识,有着相促互动的内在耦合关系。一方面,推动优质主流价值观内容传播符合社交媒体的发展需求。在深入挖掘民族团结进步和共同繁荣资源进行二次加工创作的过程中,社交媒体既扩展了优质内容创作空间,也提高了自身政治站位,塑造了平台主流价值观,更有利于社交媒体健康和长远发展。社交媒体在市场竞争中,要增加用户流量,提升自身竞争力,就需要满足用户需求,提供优质内容。当代社交媒体用户的关注热点逐渐由大众娱乐转向时事政治,“央视新闻”“共青团中央”“人民网”“环球网”等媒体账号均为社交平台上的千万粉丝级账号,相关主流视频播放量也远超其他类型视频,由此可见,主流价值观内容可以成为大众关注度较高的热点。铸牢中华民族共同体意识作为民族工作主线,社交平台传播相关内容必然能获得人民群众的热情回应从而收获大量用户流量,可以说,能充分展示伟大民族复兴的主流价值内容是最值得被传播和展现的美好图景,也是最符合这些平台发展需求的优质内容。[2]

另一方面,社交媒体平台发展可有效助力中华民族共同体意识建设。以抗击新冠疫情为例,从内地到边疆,从城市到村镇,其间,我国涌现出许多同舟共济、共克时艰的感人事例,通过主流媒体的报道配合社交媒体平台的传播,不同民族在耳濡目染中坚定了同舟共济、共克时艰的信念。这一时期中华民族共同体意识和民族认同感得到了空前提升,充分体现出社交媒体在营造社会氛围和凝聚社会共识上的重要作用。同时,伴随主流价值观内容的传播,社交媒体的引导力也在不断提升。社交媒体通过主流内容的传播,发挥自身引导力和影响力,及时疏解社会舆论,甄别错误社会思潮,维持网络世界正常秩序,保证中华民族共同体建设始终保持方向不乱、步伐坚定。

二、社交媒体主流叙事是铸牢中华民族共同体意识的倍增器

铸牢中华民族共同体意识,就是要引导各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。社交媒体的正确叙事是铸牢中华民族共同体意识的倍增器。

第一,社交媒体平台要有官方账号入驻,牢牢把握舆论话语权与意识形态主导权。我国是幅员辽阔的多民族国家,由于民族问题涉及政治、宗教等多种敏感因素,因此极易被国内外敌对势力利用,进而搬弄是非,煽动民族分裂情绪,破坏我国民族团结。面对社交平台上的民族舆情问题,一方面,党和政府要正视社交媒体在舆论阵地中的作用,牢牢把握民族问题话语权,深入推进主流媒体与网络新媒体深度融合,实施“网络新媒体+中华民族共同体意识”行动,提升“民族认同”和“文化认同”,引导各族人民牢固树立共同体理念;另一方面,官方媒体要入驻各主流社交媒体平台,开通认证官方身份,及时将权威信息发布给公众,从源头上杜绝各类谣言的传播,及时对社会关注度高的热点问题进行答复,对各种错误看法进行批驳,牢牢把握话语权,营造有利于铸牢中华民族共同体意识的网络空间和舆论环境。

第二,社交媒体借助大数据算法,精准推送铸牢中华民族共同体意识的内容。随着社交媒体数量的增多,国内社交媒体平台市场趋于饱和,各平台为加强用户黏性,增强市场竞争力,纷纷投入研究大数据算法,根据平台用户的使用习惯和偏好,向用户精准输送其感兴趣的内容,以此保持社交媒体平台的流量和用户忠诚度。互联网时代,大数据能够精准计算出网络用户的行为习惯和关注偏好,因此,发挥好大数据的功能无疑是铸牢中华民族共同体意识的一大助力。需要注意的是,铸牢中华民族共同体意识建设是一个长期的过程,需要官方媒体和社交媒体平台共同规划,运用宣传手段和传播策略来引导公众。以抖音、快手等短视频平台为例,这类平台在国内已经实现普及化,用户规模大,流量黏性强,因此平台就要充分利用自身流量和算法为公众推送反映民族团结进步的相关内容,介绍不同民族的生活习俗、精神风貌等相关知识,推进各民族的相互理解和交往,避免文化认知上的冲突。此外,社交媒体还要积极推送不同民族间和睦友好、团结奋斗的正面案例,营造良好稳定的网络环境,将民族团结的认知内化为各民族成员的积极情感,减少成员间无意识的偏见,增强中华民族共同体认同。[3]

第三,社交媒体要积极设置共同文化符号,推动多民族文化认同和共同体意识。“文化认同是凝聚和延续民族共同体的精神条件,是更为深刻更加持久更具影响力的自我认同,是民心相连、情感相通的最深层基础。”[4]社交媒体要在铸牢中华民族共同体意识中发挥自身优势,就要深入挖掘各民族文化中的共同点,借助民族间共有的文化符号进行再创作,以增强各民族间的文化认同。以抗日战争为例,各族人民在抗日战争中书写了浴血奋战、捐躯救国的英勇故事,这些英勇事迹和凸显出的民族精神就成为各民族间的共同文化符号,能够在民族间建立起特殊的情感联结。除此之外,抗击新冠疫情的斗争也凸显出中华各民族同舟共济、守望相助的同胞之情。社交媒体平台要通过专题文章撰写、短视频创作和举行线上活动等方式讲好全民族合力对抗外敌、共克时艰的故事,同时塑造多民族英雄人物、时代人物标杆,以此激励带动各民族人民齐心协力共同奋斗,增加中华民族内在凝聚力和向心力,为铸牢中华民族共同体意识构建起良好的社会文化氛围。

第四,发展少数民族自媒体,利用社交媒体平台打造特色鲜明的民族文化形象。我国少数民族聚居区大多分布在我国边疆,由于地域的先天限制和经济发展的后天差距,少数民族地区经济、文化、教育等多发展滞后,加上少数民族由于地理位置原因,交通和信息闭塞,与外界交往少,外界对其生产生活了解也少,而“交往交流交融,是增进民族团结、铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设的必由之路”[5]。因此,铸牢中华民族共同体意识,社交媒体要利用传播学优势,塑造立体的民族形象,打破民族交往的羁绊,同时借助自媒体让少数民族群众讲述本民族文化,将自身民族特色例如服装、歌曲、习俗等内容,通过制作具有视觉冲击力和吸引力的文字、图片、声音短视频等方式展示给各民族人民,推进不同民族间的相互了解。另外,少数民族地区主流媒体可以借助与社交媒体平台的合作,通过打造包装民族“网红”、创立民族文化品牌、出售民族文化产品等多元展示和营销策略。这既可以塑造本民族文化形象,又能带动当地经济发展,增加就业岗位,实现经济效益、社会效益的齐头并进,为铸牢中华民族共同体意识增添强劲动力。

三、实现二者同向共振是赢得认知战的重要保障

《孙子兵法》主张“上兵伐谋”“不战而屈人之兵”,而当前国际上兴起的认知战就是“上兵伐谋”“不战而屈人之兵”的生动体现。认知战又被称为 “大脑争夺战”,主要是通过谋略、技术、信息等手段,影响操控国际社会特别是对手国家民众的思维方式、认知取向、精神意志、行为倾向等,从而达到“攻心为上”“不战而屈人之兵”的目的。随着中国的崛起,以美国为首的西方国家针对中国的认知战已经打响,他们意图操控中国民众的认知立场,继而抹杀中华民族的民族特性和文化认同,目的是为了遏制中国崛起,甚至颠覆和分裂中国。社交媒体是认知战的重要场域,它强化了人人都是“言说者”的传播效应,表面看起来是人人拿着“麦克风”各说各话,但各说各话的表象下却暗流涌动,传播着一定的价值观念和政治理念,影响和重塑着公众的认知与思维。因此,我国党和政府必须加强对社交媒体的领导、监管和引导,充分发挥其主流叙事的强大功能,推动其与铸牢中华民族共同体意识的同向共振,维护国家主权安全和战略利益。这是赢得认知战的重要保障。

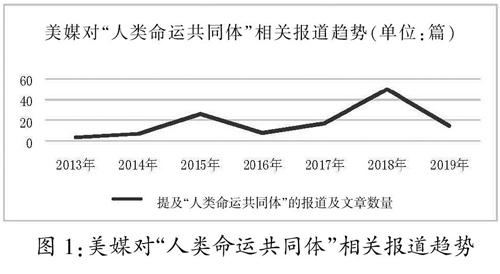

第一,对外抢占国际舆论制高点,对外营造良好的国际形象。民族工作是凝聚人心、汇聚力量的工作,涉民族宣传做得好不好,关系人心向背,关系党和国家形象。[6]近年来,以美国为首的西方国家通过政府操控、其主流媒体报道与社交媒体宣传相互勾结形成造谣抹黑中国的“生产流水线”,意图通过恶意报道在认知层面引导国际社会形成对中国的错误认知,从而削弱中国的国际影响力。譬如,西方媒体多次编造中国“强迫新疆工人采摘棉花”“强制性绝育”等谣言抹黑我国民族工作,意图煽动民族分裂情绪,严重危害我国民族团结与边疆安全。基于此,我国社交媒体与公共媒体一道,充分发挥自身作用,坚持攻防并举的战略思维,不仅对西方势力的恶意报道进行及时澄清和批驳,还主动出击,加大对外宣传工作力度,不断提高话语博弈能力,为国际舆论场注入新话语。具体是通过在媒体平台上积极宣传中国发展和治理成就、文化传统与全球合作贡献、宣传中华民族同世界各国人民携手构建人类命运共同体的美好愿景等来传播好中国声音、讲好中国故事,打破西方媒体颠倒黑白的“滤镜”,将真实的中国通过社交媒体直接展示给各国人民,在各国人民心中建立起有担当、负责任的大国形象。

第二,对内培养社会媒体意见领袖,做到“外防内疏”双管齐下。西方分裂势力借助社交媒体发起的认知战极大地危害了我国民族地区的团结与稳定,我们必须高度警惕和积极应对。除了对外营造国际形象构建外部防线,还需要内部针对民族舆情及时进行疏解,第一时间消除危险与隐患。因此,要在信息传播高度发达的社交媒体平台培养一批意见领袖,以正确引导社会舆论、维系民族团结。由于共同的生活环境和文化背景,各民族意见领袖具有本民族群众基础以及影响力和公信力,发表言论更易获得共识与认同。应对西方媒体的造谣抹黑,各民族意见领袖不仅要通过社交平台对外澄清事实表明立场,对内更要承担起政府与公众间的桥梁角色,及时响应官方政策号召和公众的质疑诉求,正确引导和疏解因认知战中的恶意渗透所滋生的民族负面情绪,增强少数民族同胞在民族事务中的参与感与认同感,形成铸牢中华民族共同体意识的合力。

第三,把握社交媒体发展特点,为铸牢中华民族共同体意识凝聚力量。由于社交媒体平台市场趋于饱和,为了在激烈的竞争中占据一席之地,采用商业化运营模式的社交平台不可避免地倾向于炒作话题以获取流量与曝光度。党和政府要管理用好社交媒体,结合当前社交媒体发展特点,将铸牢中华民族共同体意识纳入顶层设计,引导社交媒体充分发挥传播媒介功能,不断创新表达方式,构建起社交媒体与意识形态建设的纽带,深化民族团结进步教育,使民族团结进步理念深入人心,凝聚起各民族对中华民族共同体的价值共识,并形成自发辨别和抵御西方认知战的自信自觉。

参考文献:

[1]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N].人民日报,2022-10-26(1).

[2]王芹,唐元松,钟耀广.铸牢中华民族共同体意识的公共传播机制[J].民族学刊,2022(7):16-23+139.

[3]白艳丽.传播学视角下网络空间铸牢中华民族共同体意识的路径探析[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2022(6):45-51.

[4]耿三琳.符号学视域下中华文化传播与民族共同体意识构筑[J].新闻爱好者,2023(8):86-88.

[5]习近平.铸牢中华民族共同体意识 推进新时代党的民族工作高质量发展[J].求知,2024(2):4-6.

[6]习近平.铸牢中华民族共同体意识 推进新时代党的民族工作高质量发展[J].求知,2024(2):4-6.

作者简介:杨静娴,郑州大学马克思主义学院教授、博士生导师(郑州 450001);唐千,郑州大学马克思主义学院硕士生(郑州 450001)。

编校:王 谦