【摘要】DeepSeek爆发,是中国软实力跃升的一次里程碑事件,更是软实力范式转变的一个历史性时刻。与约瑟夫·奈提出的传统软实力模式——依托自上而下国家制度和文化价值观为主要驱动力不同,当今的软实力塑造正逐步转向自下而上科技创新与人工智能驱动的新发展形态。以DeepSeek和《哪吒2》等为代表的生成式软实力,基于开放系统和自组织传播的非预设、非规划模式,区别于传统的自上而下、机制化传播主导的建制式软实力,这一范式转变体现在传播范式、动力机制和影响路径等多个维度。生成式软实力并不是新生事物,可以说与人类与生俱来,但是,这是其第一次从边缘走向中心,从幕后走向前台,有赖于数字技术的兴起为其赋予了新的特征和发展机制。从传统生成式软实力,到网络化生成式软实力,再到用户生成内容,直至当下的人工智能生成式软实力,科技创新始终贯穿于生成式软实力的演进过程。尽管其日益成为全球软实力的主导力量,但生成式软实力并非简单取代传统的建制式软实力,而是两者在动态演化中相辅相成,共同塑造全球传播和软实力的新格局。未来中美之间的软实力竞争与合作将越来越聚焦在“合成式软实力”框架下展开,技术、文化与制度的交织将成为新竞争格局的核心。借助生成式软实力崛起的历史性机遇,中国需要采取更加灵活和系统性的战略,创造更适宜创新生成的良好政策环境与创新生态,实现弯道超车,并形成可持续发展的关键路径。

【关键词】DeepSeek;软实力;生成式软实力;国际传播;智能传播;全球共通

一、国家软实力的新现象与新模式

从游戏《黑神话·悟空》和电影《哪吒2》的全球“破圈”,到李子柒的回归与小红书平台的意外走红,再到大模型DeepSeek的崛起,一系列现象级科技与文化产品的涌现,不仅彰显了中国的创新活力,也映射出在技术创新、产业升级与全球传播领域由市场和社会驱动的演进与突破。更重要的是,标志着中国国家软实力在全球格局中的重要跃升,也为软实力的构建提供了全新的实践范例。类似的现象在全球范围内并非孤立,它们揭示了一个共同趋势——当今软实力的提升正逐渐摆脱对既有、预设模式的单一依赖,而是在动态演化中不断塑造。在国际格局深刻重构的背景下,传统软实力理论在解释当代国际体系错综复杂的互动逻辑时面临挑战,亟待新的分析框架予以拓展和补充。基于此,我们提出“生成式软实力”(Generative Soft-Power)概念,以区别于传统意义上以国家行为体为核心、依托自上而下机制,并建立在预设结构、制度化运作及明确建构目标之上的“建制式软实力”(Institutional Soft-Power)。

在早期发展阶段,作为软实力资源的文化、科技与价值观通常具有较强的开放性与流动性,并展现出生成式特性。然而,随着国家权力、政策干预或意识形态塑造的影响,这些领域往往趋向建制化,并在特定条件下趋向封闭化与固化。在这一背景下,约瑟夫·奈(Joseph Nye)提出的软实力概念在国家战略实践中可能受到现实主义逻辑的影响,并呈现出有限的开放性。在人工智能(AI)深度嵌入全球传播体系的时代,生成式软实力日益依托科技创新,特别是人工智能的发展,在更广泛的社会参与及AI数字内容生产与传播的推动下,逐步演化为一种更加开放、适应性更强,并具有自发演化特征的国家软实力形态。

生成式软实力不仅为理解智能时代国际传播格局与软实力竞争提供了新的理论视角,也在中国全球崛起进程中发挥着重要的实践作用。本文基于生成式范式,明确其概念内涵,梳理其演进脉络,并探讨智能时代的涌现效应如何推动软实力理论的创新与机制重构。同时,国际局势的动荡与技术变革的加速正推动国际传播在范畴、理论、机制、实践与技术等多个维度发生深刻变革[1],结合中国当前的现实背景,分析全球传播格局深刻变革下国家软实力提升的潜在机遇与发展路径。

二、生成式范式流变与生成式软实力界定

“生成”(generate)一词源于拉丁语“generatus”,其词根“gen-”与“起源、诞生”相关(如gene基因、genesis创世)。而“生成式”(generative)一词最早出现在14世纪晚期,意指“与繁殖相关的”。[2]最初用于生物学(描述繁殖能力),之后在心理学、语言学和计算机科学领域得到扩展,成为现代跨学科术语。生成式范式基于一种思想:通过动态、递归或自组织的底层过程(如规则、机制或互动),从初始条件或潜在可能性中演化出复杂性和新颖性的结果,这些结果常常展现出超出预设规则的涌现特征。

生成式思想的起源可以追溯至古希腊哲学,亚里士多德在《论生成与消灭》(De Generatione et Corruptione)中探讨了万物的生成过程及其背后的自然规律。他认为,自然界的变化并非外部机械作用的简单累积,而是内在动力驱动下的有机过程。[3]这一动态生成的观点为后来的系统自组织和演化思想奠定了基础。康德的“先验论”主张,心灵通过主动构建,使我们对世界的认知具有有序性。[4]这为生成式思想的进一步发展提供了哲学基础。20世纪哲学家阿尔弗雷德·怀特海(A.N. Whitehead)在《过程与实在》(Process and Reality)一书中提出“过程即实在”,认为世界的本质是动态的生成过程,而非静态实体。他强调,生成的过程具有涌现性和自组织性,能够超越初始规则。怀特海认为,构成世界的基本单位是“有机体”,其核心特征是活动与生成;同时,认识活动是主体与客体互动的结果,主客体在过程中共同生成,强调“主体从世界中显现”[5]。

在语言学领域,生成式思想的应用引发了对传统语言学理论的革命。20世纪50年代,诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky)提出的生成语法打破了传统语言学的研究模式。他主张,语言的句子结构并非简单的外界模仿,而是由大脑中的内在规则系统主动生成。在《句法结构》(Syntactic Structures)一书中,乔姆斯基提出了转换—生成语法模型,认为语法系统能够在有限规则下生成无限数量的句子,并通过转换规则将句子结构相互转换。[6]近年来,生成认知成为心理学领域的一个新兴取向,强调有机体的世界不是一个预先给定的、静待有机体去“经验”或“表征”的中性世界。相反,世界是通过有机体的行动和互动而生成的。[7]生成论的核心思想是:“有机体生成(enact)或造就(bring forth)了它们自己的世界——生成使得一个世界显现给这些个体。”[8]即世界不是被动反映的,而是通过有机体的行动和互动被动态地生成。

自20世纪下半叶以来,生成式思想在计算机科学中得到了广泛应用,催生了诸多创新设计。其中,作为“互联网元架构”的TCP/IP协议架构设计通过其“自下而上”“分布式”和“开放性”三大特征体现了这一点。[9]通过分层结构,TCP/IP协议使计算机不需要在“同构环境”的前提下,实现多层次的连接结构的生成,体现出了拥有适应不同通信系统与不同编码方式的能力,实现全球通信的灵活性和可扩展性,从而确保了网络的高度适应性和可演化性。进入21世纪,生成式人工智能的快速发展标志着生成式范式全面进入智能时代。与传统的判别式方法(如分类与回归)或分析式方法(如规则推理)不同,生成式人工智能的核心在于通过学习数据的分布来生成新的内容,展现出更加主动和创造性的生成过程。生成对抗网络(GANs)和变分自动编码器(VAE)的提出推动了这一转变。随着技术的进步,Transformer架构的引入,尤其在自然语言处理(NLP)和图像生成领域的应用,显著提升了生成式AI在处理多模态数据(如文本、图像、音频)方面的创作能力。Diffusion模型,特别是在图像生成任务中的应用,通过逐步去噪的过程,显著提高了生成图像的质量与多样性。ChatGPT和DeepSeek等大规模预训练模型,展现了强大的内容重组与推理能力,推动了人工智能从“模式识别”向“自主生成”的飞跃,进而实现了从“人工智能判断”到“人工智能创作”的转变。正因如此,伊利亚·普林高津(Ilya Prigogine)认为,生成式AI的技术哲学应理解为“成为”(becoming),而非“存在”(being)。[10]这一思想强调了生成式AI对过程的关注。总体而言,“自动化”和“涌现性”是生成式AI的核心特征,机器无须直接的人工干预,依靠其自组织与对抗机制即可实现内容生成,并通过量变(大规模数据与参数)引发质变,产生超越训练数据的创新性输出。[11]

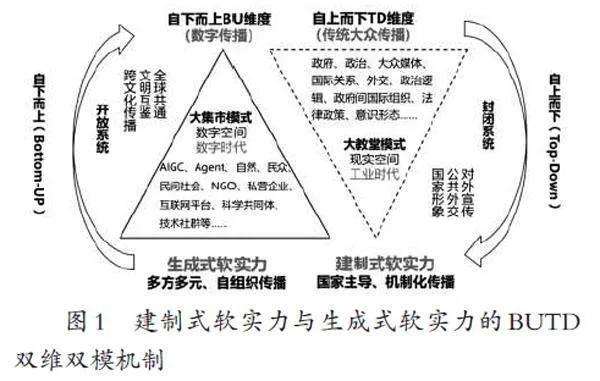

生成式范式在多个学科领域得到了广泛探讨,也日益在国家软实力构建中发挥关键作用。基于对生成式范式演变的分析,我们将生成式软实力界定为:一种通过去中心化的非建制力量,在全球化背景下,依托新型技术基础设施和能力系统,基于自下而上的自组织与涌现机制,全球大规模实时互动生成与动态演进的影响力。其核心特点包括(如图1所示):

(1)自下而上(Bottom-up)生成,而非自上而下(Top-down)建制;

(2)立足于开放式条件和环境,在约束最小化条件下发生与发展;

(3)往往是通过非预设、非规划,自组织涌现,而不是规划的和既定的方式;

(4)当今生成式软实力,有赖于一个全球性即时、实时互动生成的互联网环境;

(5)生成式软实力是一个过程,互动反馈中迭代生成,不是既成的,也不是一次性的;

(6)生成式软实力是复杂系统,遵循复杂性规律,而非线性因果关系,侧重相关性;

(7)基于新型基础设施(能力系统),并非纯粹自然的生成,而且越来越基于技术生成。

在DeepSeek之前,生成式软实力已层出不穷,并显著改变了约瑟夫·奈所定义的、以建制式软实力为主导的传统机制与模式。然而,由于美国长期掌控全球高科技发展进程,并在建制式软实力体系中占据绝对主导地位,生成式软实力的颠覆性影响并未得到充分展现。DeepSeek在中国的横空出世,不仅推动了AI技术跨越主流化鸿沟,还促成了大模型系统的全球部署,使生成式软实力首次站上人类历史的舞台中央,标志着一个全新时代的开启。

三、智能时代生成式与建制式软实力范式比较

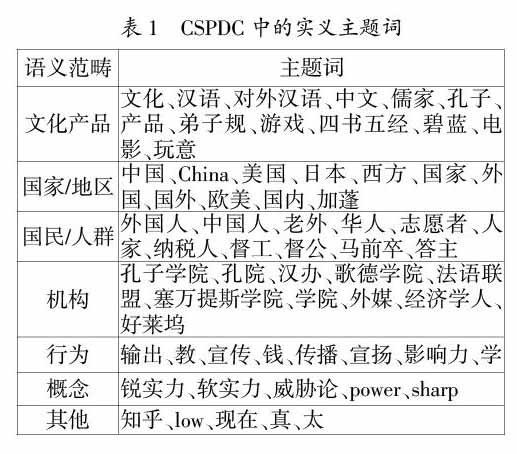

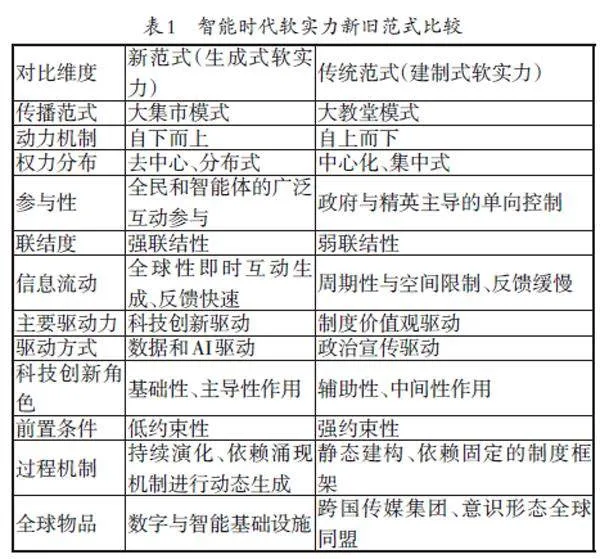

软实力的表现形态和影响机制随历史阶段的不同而变化。生成式软实力并不是新生事物,可以说与人类与生俱来,但是,这是第一次从边缘走向中心,从幕后走向前台,其有赖于数字技术的兴起为其赋予了新的特征和发展机制。智能时代生成式软实力的核心在于以数据和AI技术为代表的科技创新驱动。我们今天所认为的建制式软实力,主要是在工业时代的大众传播体系中,在政治力量的塑造与干预下逐步发展而来的。表1列举了智能时代生成式软实力与建制式软实力在传播范式、动力机制和影响路径等方面的主要区别。

在智能时代,生成式软实力更加注重自下而上的动力机制,而不仅仅依赖国家自上而下的塑造。根据迈克尔·曼(Michael Mann)的权力理论,可以将软实力的运作模式划分为“权威性权力”和“弥散性权力”两种类型。[12]传统软实力的运行方式可类比于“大教堂模式”的权威性权力,依赖政府或精英主导,通过机制化的大众传播体系塑造国家叙事与价值观,呈现出高度中心化的特征。在这一模式下,信息流动主要是单向的,生成与反馈往往受到传播渠道的空间限制和周期性调控,导致响应机制滞后,联结度较低。例如,美国的富布赖特计划(Fulbright Program)和中国的孔子学院,均是由官方主导的文化交流与教育项目,体现了这种自上而下的建制模式。相比之下,生成式软实力更接近弥散性权力的“大集市模式”,其传播机制依托去中心化的网络生态和分布式内容生产体系,强调社会力量的广泛参与与互动。在这一模式下,普通网民、关键意见领袖(KOL)乃至智能体(Agent)都成为国家影响力塑造的重要主体,信息的生产与传播更加自主化、智能化,并借助实时反馈机制实现高效扩散,展现出更强的联结性与渗透力。

在智能时代,生成式软实力的核心驱动力在于科技创新,而非单纯依赖制度与价值观框架。传统软实力主要通过文化、教育和大众传媒塑造国家影响力,其模式依赖静态建构,受限于既定的制度框架与文化认同体系,前置条件约束性强,传播方式相对固定,缺乏灵活性。在这一体系中,科技创新主要发挥辅助性和中介性作用,而非决定性因素。然而,当前的生成式软实力正逐步转向以科技创新为核心驱动,借助数据与人工智能,依托涌现机制进行动态生成,展现出持续迭代、自适应学习与实时反馈的特征。它不再依赖既有的文化“库存”,而是一个持续生产的即时过程,使影响力的塑造更加主动、高效。通过降低技术、资金和参与门槛,生成式软实力突破了传统模式对国家机器与资源调配的依赖,推动软实力塑造向更开放、去中心化的方向演进。这一模式赋予个体、企业和社会组织等非国家行为体更大的参与空间,使软实力的构建更加灵活、多元。

同时,技术的发展加速了一系列“解耦”进程,削弱了原本紧密绑定的意识形态、价值观与认知战等对抗结构,从而为思想文化的开放、包容及“人类命运共同体”的构建开辟了新的可能。智能时代的生成式软实力,其核心在于技术创新及其所赋予价值观的深层吸引力。数字与智能基础设施不仅具备打造全球公共物品的潜力,还能推动信息流动与思想涌现,为科技普惠和多元观念的交流提供条件,展现更加包容的全球价值观。DeepSeek所代表的生成式软实力愿景,本质上是技术普惠性、文化传播力与治理创新力的三元融合,不仅能赋能国内千行百业,也为全球发展提供了新动能。软实力的竞争已不再局限于文化输出,而是演变为“谁能为世界提供更多普惠价值的公共产品”“谁能更有效地将技术优势转化为提升全球公共福祉”的创新能力竞争——这正是“人类命运共同体”理念在智能时代的现实映射。

四、生成式软实力的生成机制与分类演进

不同传播技术条件下的人类社会展现出了不同的图景。阿诺德·汤因比(Arnold Toynbee)就曾指出,“如果人们放弃自己的传统技术而用外来技术来取代的话,那么就会慢慢影响到一定社会的深层,最后使整个传统文化的地基都被动摇,进而所有外来文化就会通过外来技术进入这个社会”。[13]回溯不同时期的核心技术特征与媒介演进轨迹,有助于梳理生成式软实力的发展路径及其分类谱系。

20世纪80年代,个人电脑逐步普及,但互联网尚未成为主流信息渠道。虽然互联网在学术和科研领域已有应用,并且通过ARPANET等平台逐渐发展,然而,电视、报纸、广播等传统大众媒体仍占据主导地位。国家主要依托大众传媒塑造形象、传播价值观,而企业和文化产业等非政府主体的影响力也在逐步增加,尤其在品牌营销和文化输出方面。清晰的媒体战略在这一时期成为增强软实力的重要手段。[14]20世纪90年代,互联网的兴起标志着信息传播进入新纪元。传统媒体逐步与网络媒介并行,互联网的普及为生成式软实力的构建提供了技术基础。政府、企业和文化机构开始借助互联网,通过官方网站、电子邮件、论坛等传播价值观和文化理念。互联网的普及打破了传统的时空限制,构建了跨国信息通道,使软实力的生成场域逐步向数字空间转移。美国政府则通过支持早期互联网技术公司(如Netscape、Yahoo!、AOL)推销其民主、自由主义和资本主义价值观,强化其在全球范围内的影响力。[15]

进入21世纪,互联网技术的快速发展推动了用户生成内容(UGC)的兴起。博客、论坛和社交网络的普及,使普通用户从信息的被动接收者转变为内容的生产者和传播主体,信息流动由“单向大众传播”逐步演变为“所有人对所有人”的互动模式。个体和群体通过网络表达思想、分享经验、创造文化内容,推动了自下而上的软实力扩散机制。尽管国家行为体仍然是软实力塑造的核心力量,但网民主导的非国家行为体在全球传播体系中的影响力正逐步超越传统国家机构。在日益成型的全球社交媒体平台上,近90%的用户来自不同国家和地区,构成了强大的跨国影响力。[16]2010年后,移动互联网迎来爆发式增长,生成式软实力逐渐呈现出以移动终端为核心的新特征。智能手机和移动应用打破了信息传播的时空限制,推动了高度个性化和社交化的传播模式。全球化社交媒体平台成为国家软实力的重要载体,促进跨文化交流与价值观互动。克雷格·海登(Craig Hayden)指出,社交媒体在实践和概念层面都代表了美国公共外交的重要发展方向,并有效增强了国家软实力。[17]移动生成式软实力不仅体现在社交媒体和即时通信工具的广泛应用,还在短视频和直播等新兴媒介形态中得到充分展现。西方学者普遍认为,TikTok的全球影响力是中国软实力的体现。[18]TikTok植根于中国的数字生态,并借助中国特色的网络文化成功实现全球传播,从而塑造了一条不同于西方主导模式的文化传播路径。[19]美国对TikTok的监管与审查措施反映了数字时代软实力竞争的复杂性,凸显了移动社交平台在全球影响力上的深远作用,也揭示了科技竞争与意识形态博弈在国际传播领域的交织与延展。

21世纪20年代,人工智能的崛起推动智能传播进入主流阶段,开启了智能生成式软实力的新纪元,预示着未来软实力构建的主导路径。智能生成式软实力基于数据驱动、机器学习和大规模知识建模,其核心特征是去中心化和个体化。DeepSeek的崛起标志着这一转型的关键时刻。DeepSeek事件不仅展示了技术突破对国家能力和文化影响力的乘数效应,还揭示了AI驱动下全球认知和价值观体系重塑的趋势。其历史性贡献在于通过成本控制、效率提升和开源创新,成功促使人工智能跨越了主流化鸿沟,进入了关键的第三阶段——早期大众化的突破。这一突破构成了DeepSeek超越ChatGPT的核心逻辑,也被称为“DeepSeek时刻”。[20]这一事件促使国际社会重新评估中国在全球科技发展和治理体系中的角色,特别是在价值观、创新体制和数字治理方面的贡献。“DeepSeek效应”打破了传统观念,挑战了美国“技术—资本—政治”三位一体的模式,即硅谷—华尔街—华盛顿的强势联盟,重新定义了中国高科技的全球叙事。[21]智能生成式软实力代表了从“国家主导建构”到“智能自主生成”的转型,国家间的竞争将不再仅仅局限于文化符号和意识形态,而是扩展到AI时代的话语权、技术治理能力和全球合作模式的全面较量。

五、迎接人工智能生成式软实力的新时代

从传统生成式软实力到网络化生成式软实力,再到用户生成内容,直至当下的人工智能生成式软实力,科技创新始终贯穿于软实力演进的全过程。应该说,技术生成式软实力并非近现代的新兴现象,而是在人类文明演进过程中始终扮演着关键角色。技术创新不仅推动了人类信息传播方式的变革,也深刻塑造了软实力的生成模式。早在20世纪80年代,王沪宁便指出,科学技术是“软权力”的核心支柱,“谁是科学技术的创造国和输出国,谁就有可能影响国际社会”。[22]他认为,科学技术已成为重塑社会结构和全球秩序的关键力量,并按照自身逻辑深刻影响人类生活方式。同时,人们往往将科学技术视为最可靠的真理,并以此作为衡量是非的标准。中国古代的四大发明便是最具代表性的技术生成式软实力。而在过去百年间,高科技始终是美国软实力的核心支柱。从PC时代的Windows操作系统与英特尔CPU芯片,到互联网时代的安卓系统与苹果iOS,再到智能时代的OpenAI及其ChatGPT等核心技术,这些基础性技术构成了美国软实力霸权的重要支撑体系,虽不以直接控制的方式显现,却以“润物细无声”的方式深刻塑造全球信息生态与技术标准。

人工智能生成式软实力的兴起既与技术发展和演进相关,更与社会信息传播机制和变革直接相关。信息传播范式与软实力范式紧密相关,相辅相成。ChatGPT、Sora和DeepSeek等AIGC技术的实用化与主流化,使得数据驱动、机器生成内容的智能传播模式迅速崭露头角。随着智能传播逐步超越大众传播、网络传播和社交传播,成为人类社会新的主导性传播模式[23],人工智能生成式软实力也正加速崛起,成为软实力体系中的核心来源之一。然而,正如我们如今享受着智能传播的便利,但最古老的口语传播并未被取代或消解,依然延续至今,人际传播、文字传播、网络传播和社交传播等形式也依然在各自的场域中发挥着独特作用。同理,人工智能生成式软实力在未来将越发凸显,但不会完全取代既有的软实力模式,而是与其长期共存,在竞争与协同、博弈与互补中不断演进和发展。

人工智能生成式软实力,有别于传统以技术为工具或者以技术为基础设施的软实力,而进入AI直接生成内容、直接互动传播,直接生成全球性软实力的新阶段。技术从工具到基础设施,再到当今的能动性(Agency),技术的角色和作用进入了一个全新的阶段。这必然与社会、经济、文化、政治乃至地缘政治高度耦合。中美之间围绕大模型科技创新趋于白热化的竞争,本质上正是人工智能生成式软实力最重要的竞争。

技术上升为大国博弈的首要领域,地缘政治也必然强烈影响和冲击技术的既有路径。目前正面临两种不同的道路选择:人类未来是走向由一个国家通过垄断科技创新优势,再次形成中心化集中控制、等级制的国际秩序,实现软实力最大化;还是通过开放创新和开源路径,不断降低成本和门槛,促进创新扩散,不断推动技术的平权和民主化,实现全球普惠和共同发展,在开放中建立自己的软实力?ChatGPT作为生成式软实力的基础设施,以全球语料为支撑,具备多语言能力和广泛适应性,超越了传统软实力的范畴,展现出一定的全球公共物品属性。然而,受政治因素影响,其发展逐步向建制化方向倾斜,并在闭源模式下演变为美国意识形态战略工具的一部分。垄断性和排他性削弱了其作为全球公共资源的潜力。

相比之下,DeepSeek在大语言模型和AI驱动应用领域的突破,不仅展现了中国在技术创新与知识共享方面的开放态度,更为关键的是,它开辟了一条全新的国家软实力增强路径,为未来的技术竞争提供了一种不同于西方主导模式的可能性。通过这一进程,中国不仅能够重塑国际社会对其创新能力的认知,还能够有效打破外界对中国“技术跟随者”的刻板印象,从而赢得更多关注与尊重。然而,如果仅依赖技术的先进性,而未能深度参与ISO、IEEE等国际标准组织的规则制定与话语权博弈,中国可能会陷入“技术领先、规则受限”的困境。这种技术与规则之间的失衡,可能削弱技术创新所形成的生成式软实力。当今世界格局仍主要由自上而下的政治力量所主导,但与此同时,自下而上的技术力量正以前所未有的方式重塑我们的认知,并引领新的发展方向。这场博弈的格局,最终将在一次次“DeepSeek时刻”中得以确立。

软实力的发展历程表明,其真正的影响力源自非垄断性与广泛扩散性。[24]当智能基础设施与文化体系在全球范围内广泛传播,并被越来越多的群体认可和使用时,软实力的影响力随之增强;相反,越是采取垄断策略,软实力的实际效能反而越受限制。技术创新始终沿着线性轨迹不断推进,而人类文明的演进也呈现出清晰的趋势,即朝向更大的开放、自由与繁荣。尽管历史进程中难免经历曲折和反复,但回归封闭、重走回头路从来不是主流趋势。同样,软实力的演进模式亦不会例外。生成式软实力不仅是人类软实力形态的一次跃升,更是文明持续进步的有力见证。它不仅引领未来,也时刻提醒我们关注人类的起点,警示我们不忘初心。

六、合成式软实力:未来趋势与中美竞合

数字时代的复合型地缘政治权力强调各领域及其内部之间的联动与互补性。[25]同样,新的生成式软实力正在崛起,而旧有的建制式软实力并未消退。二者此消彼长,相辅相成,甚至在某些层面上形成联动与互补,展现出顶层建构与自发涌现、结构化与动态化、规划性与随机性之间的交替共生。在特定条件下,生成式软实力与建制式软实力具备相互转化的可能性,为国家软实力的塑造路径与全球影响力的拓展提供了新的空间,构成了一幅新的合成式软实力图景。这一演变虽增加了理解未来的复杂性,但同时也为人类更加多元和丰富的未来开辟了更广阔的可能性。

正如公共外交专家加里·罗恩斯利(Gary Rawnsley)所指出,数字空间并未改变软实力的生成方式,也未颠覆我们对软实力本质及其运作机制的理解。[26]数字空间实际上为已有的软实力概念增添了新维度,并进一步验证了硬实力与软实力相互转化的交会点:一方面,AI技术赋能软实力的“软化”,使其影响力在数字空间中变得更加广泛,塑造了全球影响力的新生态;另一方面,软实力也呈现出“硬化”的趋势,国家软实力的维持与运作越发依赖于AI技术等智能基础设施,几乎无法在没有大模型和大算法支撑的情况下独立存在。未来全球软实力的主导权将在很大程度上取决于各国对互联网和智能基础设施的控制能力。随着人工智能技术的不断进步,全球正处于智能基础设施从初步构想到规模化扩展的关键阶段。在这一过程中,争取智能基础设施的建设与布局先机,将为各国在未来的全球软实力竞争中赢得更大的主动权。

根据英国品牌评估机构Brand Finance发布的2025年全球软实力指数,中国在全球软实力排名中跃升至第二,仅次于美国。[27]这一成就的取得恰逢中美两国在外交政策、经济战略等方面产生巨大分歧的时期。美国总统唐纳德·特朗普推行的“美国优先”政策使美国逐渐走向孤立主义,而中国则提出了开放与接触的战略愿景。在美国逐步退出多边机构和国际合作的背景下,中国的软实力崛起迎来了新的机遇。[28]从传统软实力的角度来看,约瑟夫·奈的最新论述指出,当前国际秩序的动荡并非完全源于亚洲或中国的崛起,更大程度上是由于美国内部政治的变化。[29]尽管美国在特朗普执政期间依旧保持全球领导地位,但其国际声誉逐渐下滑,主要是受到美国国内政治不稳定和治理挑战的影响。二战后,美国与欧美国家通过紧密合作,建立了以自由主义价值观为基础的“自由国际秩序”(Liberal International Order),旨在通过多边体制规范国家行为、促进合作与解决争端。然而,特朗普打破了美国长期以来依赖的“软实力”形象,暴露出美国在“硬实力”支撑下的扩张本质。这一变化标志着国际秩序呈现“弱肉强食”的丛林化特征,权力与利益成为衡量一切的唯一标准。[30]特朗普2.0政策究竟是历史长河中的一次短暂波动,还是预示着美国霸权的长期衰退,仍需进一步观察。

政治格局的深刻变化加剧了科技领域的竞争,并进一步影响了生成式软实力的博弈。ChatGPT采取的闭源策略,并对部分国家实施限制,反映出美国在全球软实力竞争中的战略考量。这一策略表现出美国在科技领域的技术民族主义倾向,强调保护本土技术优势,并警惕外部技术竞争,尤其是关键领域的技术自主权。技术民族主义与传统民族主义交织,后者根植于国家历史与文化的再阐释,致力于塑造排外的身份认同。这有助于美国在AI技术领域维持主导地位,同时推动“闭源”政策及对技术资源的控制,进一步影响全球科技治理和国际合作模式。此外,美国政府通过制度性手段限制中国生成式软实力的发展,例如美国商务部发布的《人工智能扩散框架》(Framework for Artificial Intelligence Diffusion),在制度层面构筑对中国技术输出的壁垒。DeepSeek开创了生成式软实力的新局面,但我们对生成式软实力的理解与研究仍处于初步阶段。要真正掌握生成式软实力的本质和未来发展趋势,仍需进一步的深入研究与实践。

未来中美之间的软实力竞争与合作将在“合成式软实力”框架下展开,技术、文化与制度的交织将成为新竞争格局的核心。生成式软实力的开放性与包容性有望突破美国传统软实力路径的局限,形成一种更加广泛和包容的吸引力模式。尽管我们难以预测生成式软实力是否会演变为未来的建制式软实力,但它无疑象征着一种希望与可能性——在面对封闭与固化的局势时,是否能够实现多极化的选择,避免单极化的风险。对于中国而言,当前的软实力成就正是四十多年改革开放的综合成果,但仍需把握新兴的发展趋势。过去那种自上而下的政治视角、简化的因果关系思维,以及过时的知识体系,已无法满足当今复杂国际环境的需求。因此,国家在发展与治理方面必须采纳更加灵活和系统的战略,同时创造良好的政策环境与创新生态,这将成为实现可持续发展的关键路径。

[本文为2021年度国家社会科学基金重大项目“互联网环境下新闻理论范式创新研究”(21amp;ZD318)阶段性成果]

参考文献:

[1]何可,方兴东,林宇阳.全球共通视角下中国国际传播的知识图景[J].对外传播,2025(1):14-18.

[2]Harper D. Etymology of generative[EB/OL]. Online Etymology Dictionary, [2025-03-22]. https://www.etymonline.com/word/generative.

[3]亚里士多德. 论生成与消灭[M]//苗力田,编.亚里士多德全集:第2卷. 徐开来,译.北京:生活·读书·新知三联书店, 2017:395.

[4]康德. 纯粹理性批判[M].邓晓芒,译.北京:人民出版社,2004.

[5]杨富斌.怀特海过程哲学思想述评[J].国外社会科学,2003(4):75-82.

[6]Chomsky N. Syntactic structures[M]. Mouton de Gruyter, 2002.

[7]叶浩生,曾红,杨文登.生成认知:理论基础与实践走向[J].心理学报,2019,51(11):1270-1280.

[8]Hutto D D, Myin E. Radicalizing enactivism: Basic minds without content[M]. MIT press, 2012:5.

[9]方兴东,钟祥铭,李星.互联网元架构:解析互联网和数字时代范式转变的底层逻辑[J].现代出版,2023(5):25-39.

[10]Ilya Prigogine.From Being to Becoming: Time and Complexity in the Physical[M].Sciences, San Francisco: W H Freeman amp; Co (Sd), 1981: 22.

[11]刘纯懿,胡泳.人机逆转、叙事僵死与无事实时代:生成式革命的影响与危机[J].探索与争鸣,2024(1):150-164+180.

[12]迈克尔·曼(Michael Mann).社会权力的来源:第1卷[M]. 刘北成,李少军,译. 上海:上海人民出版社, 2002:11.

[13]汤因比.文明经受着考验[M].杭州:浙江人民出版社,1988:264.

[14]Dr. Safran Safar Almakaty. “Communication, International Media, and the Creation of Soft Power of Countries: An Atypical Review and Discussion”. Journal of Advanced Research in Journalism amp; Mass Communication[J], vol. 11, no. 3amp;4, Nov. 2024, pp. 1-12,

[15]Baykurt B, de Grazia V.?Soft-power internationalism: Competing for cultural influence in the 21st-century global order[M]. Columbia University Press, 2021.

[16]方兴东,钟祥铭.国际传播新格局下的中国战略选择:技术演进趋势下的范式转变和对策研究[J].社会科学辑刊,2022,258(01):70-81.

[17]Hayde C ,吴燕妮 ,吴丹妮 .社交媒体:美国公共外交的力量、实践与概念限制[J].全球传媒学刊,2014,1(01):46-64.

[18]Artieri G B, Donato V U C. Affordances of power: TikTok as a materialisation of the Chinese soft power[C]//Proceedings of the APSA Annual Meeting. Philadelphia: American Political Science Association, 2024: 1-15.

[19]Wagner K B. TikTok and its mediatic split: the promotion of ecumenical user-generated content alongside Sinocentric media globalization[J]. Media, Culture amp; Society, 2023, 45(2): 323-337.

[20]方兴东,王奔,钟祥铭.DeepSeek时刻:技术—传播—社会(TCS)框架与主流化鸿沟的跨越[J/OL].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),1-11[2025-02-18].

[21]王奔,方兴东,钟祥铭.DeepSeek效应:科技创新的技术—资本—政治(TCP)范式与路径选择[J].青年记者,网络首发,2025-02-24.

[22]王沪宁.作为国家实力的文化:软权力[J].复旦学报(社会科学版),1993(03):91-96+75.

[23]方兴东,何可,谢永琪.Sora冲击波与国际传播新秩序:智能传播下国际传播新生态、新逻辑和新趋势[J].对外传播,2024(04):14-18+80.

[24]王沪宁.作为国家实力的文化:软权力[J].复旦学报(社会科学版),1993(03):91-96+75.

[25]王越,徐秀军.数字时代地缘政治权力的演化及影响[J].国际论坛,2025,27(01):42-57+157.

[26]Rawnsley, G. D. Soft power in the digital space[Z].The Oxford Handbook of Digital Diplomacy, 2024:93.

[27]Jianlu Bi.Soft Power Divide: China Advances While U.S. Retreats[EB/OL].(2025-03-11)[2025-03-13].https://fpif.org/soft-power-divide-china-advances-while-u-s-retreats/.

[28]环球时报.美媒:软实力分水岭,中国前进美国后退[EB/OL].https://oversea.huanqiu.com/article/4LpxPkGGNt5.

[29]Joseph S. Nye, Jr.The Future of World Order.[EB/OL].https://www.project-syndicate.org/commentary/future-of-world-order-second-trump-presidency-american-decline-by-joseph-s-nye-2025-03.

[30]郑永年.特朗普与“自由国际秩序”的解体独思录 x 郑永年[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/d-dfVyaY-vcaZknvXr5uzQ.

作者简介:方兴东,浙江大学网络空间国际治理研究基地主任、浙江大学国际传播研究中心执行主任(杭州 310058);何可,浙江大学传媒与国际文化学院博士生(杭州 310058);林宇阳,厦门大学新闻传播学院博士生(厦门 361005)。

编校:王志昭