彭 桥 肖 尧 陈 浩

1(北京师范大学经济与资源管理研究院,北京 100875)

2(城市绿色发展科技战略研究北京市重点实验室,北京 100875)

引 言党的十九大报告明确指出,“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。习总书记强调:“推动经济高质量发展,要把重点放在推动产业结构升级上,把实体经济做实做强做优。”因此,推动产业结构转型升级是实现我国经济高质量发展的重要基础,也成为学术界研究的热点。根据产业经济学理论,产业结构升级是产业升级从量变到质变的结果,从微观上看,产业结构升级指企业通过技术升级、管理模式的改进、产品质量与生产效率提高、产业链升级实现企业整体结构升级。因此,产业结构升级的主体主要是市场中成千上万的企业,企业决定是否进行技术升级或改进产品质量与管理模式等取决于该行为是否有利可图,当企业选择技术升级时不仅要考虑技术升级带来的收益,如成本的减少、效率的提升,而且要考虑购买先进设备或研发投入带来的成本。

因此,许多学者从企业技术升级 (将企业任何关于降低生产成本、提高生产率、改善产品质量等相关行为都称作企业技术升级)的成本与收益角度对产业结构升级进行了研究。张忠杰 (2019)[1]认为当前的环境规制会增加企业的生产成本从而影响我国的产业结构升级,并通过2003~2016年我国省级面板数据进行检验证实环境规制抑制了产业结构升级。 吴振华 (2019)[2]实证研究了劳动报酬与企业升级的关系,认为劳动报酬的增加会改善消费结构和增加消费规模从而增加企业进行技术升级的收益,进而推动整体产业结构升级。高波等 (2012)[3]认为房价的提升会抑制居民的消费,减少对企业产品需求,抑制企业进行技术升级;郭文伟和李嘉琪 (2019)[4]通过我国省级面板数据进行回归也得出相同的结论。Bo等 (2012)[5]和柏培文等 (2016)[6]认为人口流动进而提高知识的交流进而提高劳动生产率,增加技术研发投入效率,促进企业技术的提升。 邓晶和管月 (2019)[7]、 叶德珠等 (2019)[8]从金融角度分析, 认为好的金融环境可以降低融资成本,从而减少企业技术升级的成本,有利于推动产业结构的升级。

由于企业升级与否取决于企业升级的成本和收益,因此许多学者建议政府通过补贴、税收等相关产业政策来减少企业技术升级的成本,增加相应的收益,推动我国的产业结构升级,实现我国经济向高质量发展转变。张璋和周新旺 (2017)[10]通过构建一个包含工业、服务业和政府的3部门效率模型,并通过城市面板数据进行实证分析,发现通过减少政府对工业用地的补贴会增加低技术、高耗能企业的生产成本从而倒逼企业进行技术升级。 毛其淋和许家云 (2015)[11]以新产品销售额占企业总销售额的比重来衡量企业技术创新,通过对政府补贴进行回归,发现政府补贴对企业新产品创新具有显着正向作用。戴晨和刘怡 (2008)[12]从企业的研发与投入视角结合理论与实证分析比较税收优惠政策和政府补贴政策对企业研发与投入活动的激励效果,发现其均具有显着正向作用。涂文懋和刘树林 (2019)[13]通过 2007~2016年我国674个高技术上市企业的相关数据回归发现,政府的创新补贴政策对非国有企业的技术进步具有显着正向作用,而对于国有企业并无显着作用。韩刚和谢云飞 (2019)[14]通过我国省级面板数据回归得出类似结论,政府补贴有利于我国产业结构升级,而且相较于东部和中部地区,政府补贴对西部地区的产业结构升级的促进作用更大。

从上述文献梳理可知,诸多学者从微观企业决策层面来研究产业结构升级,并且大部分学者都认为政府的补贴和税收政策能够促进产业结构的转型升级,并建议政府通过相关产业政策,来减少企业技术升级的成本,增加企业技术升级的收益来激励企业进行技术升级,从而推动我国的产业结构升级。但是从企业博弈的角度来分析我国企业的技术升级决策和产业结构升级的研究相对较少,因此,本文以古诺模型为分析框架,研究政府对企业技术升级的补贴对企业技术升级的影响,企业在进行技术升级决策时,只有当政府对企业技术升级的补贴和收益总和可以弥补升级的成本,企业才会选择技术升级,但是企业在不同市场状态下获得的收益不同,当所有企业都进行技术升级时,企业之间的竞争较为激烈,会压缩企业利润,此时企业预期技术升级的收益较小;而当只有部分企业进行技术升级时,高技术企业占据成本优势,企业预期技术升级后能够带来较高的收益。因此,在不同的市场状态下,政府的补贴与企业技术升级的收益之和不同,从而导致政府补贴对企业的技术升级决策和产业结构升级的影响存在差异。本文通过构建企业之间的两阶段博弈模型,描述在不同市场状态下的企业关于技术升级决策的均衡状态,认为政府补贴对产业结构升级的影响存在两阶段效应,当补贴力度较小时,补贴对产业结构的边际影响较小,当补贴力度较大、超过某一临界值时,补贴对产业结构升级的边际影响要大于第一阶段,并通过相关数据采用门限回归模型对此进行了实证检验,这也是据作者所知首次检验政府补贴对产业结构升级的阶段效应。

1 政府补贴与产业结构升级关系的理论分析1.1 古诺模型描述与构建某一产业由许多微观企业组成,根据空间经济学理论,企业产品的生产与交易都是发生在一定空间中,由于空间距离成本的存在,市场在地理空间上被分割成一个个具有一定垄断势力的市场结构,本文用古诺双寡头模型来描述在局部空间中具有一定垄断势力的市场结构,即一个大的空间产品市场在地理上可以被细分成很多个小市场,而由于空间距离成本的存在,小区域的市场具有一定的垄断市场势力,每个小市场可以用双寡头垄断市场结构描述。假定博弈开始之初,市场中的两个企业都是低技术企业,政府为了推动产业结构升级,对企业技术升级进行补贴,两个企业进行两阶段博弈,第一阶段企业决定技术升级与否,第二阶段两者进行无限期的古诺博弈,第二阶段的长期收益与第一阶段的决策具有直接关系。为了分析在双寡头市场中企业之间技术升级与政府补贴的关系,本文作如下假设:

假设1:市场中存在两个企业1和2进行古诺模型的产量竞争,每个局部空间市场的需求偏好同质,需求偏好可以描述为:P=a-Q,a表示市场最大容量,Q表示市场总产量,Q<a,Q=q1+q2。

假设2:采用低技术企业想实现技术升级,必须付出投入成本f,代表企业的研发投入、先进设备的购买以及人才投入等成本,政府对于企业进行技术升级投入给予补贴,设补贴率为s。低技术企业生产的边际成本为cL,当企业进行技术升级后变成高技术企业,高技术企业生产的边际成本为cH,其中cH<cL,即高技术企业的生产成本低于低技术企业生产成本。

假设3:在企业实际的产量竞争中,两个企业相互了解对方的成本信息,即两者进行完全信息下的古诺博弈,并且在博弈开始之初,所有企业均是低技术企业。

当两个企业进行产量竞争时,由于企业的成本类型不同,两者博弈可能出现如下几种情况:

(1)当两个企业都是低技术企业时,则企业i的收益可以表述为:

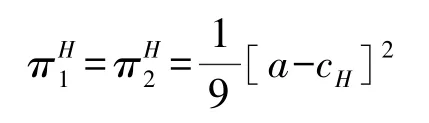

(2)当两个企业都为高技术企业时,同理可以求得两者博弈的均衡结果下的利润分别为:

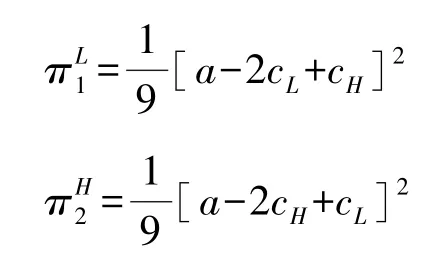

(3)当一个企业为高技术企业,另一个企业为低技术企业时,可以求得两者博弈的均衡结果下的低技术企业与高技术企业的利润分别为:

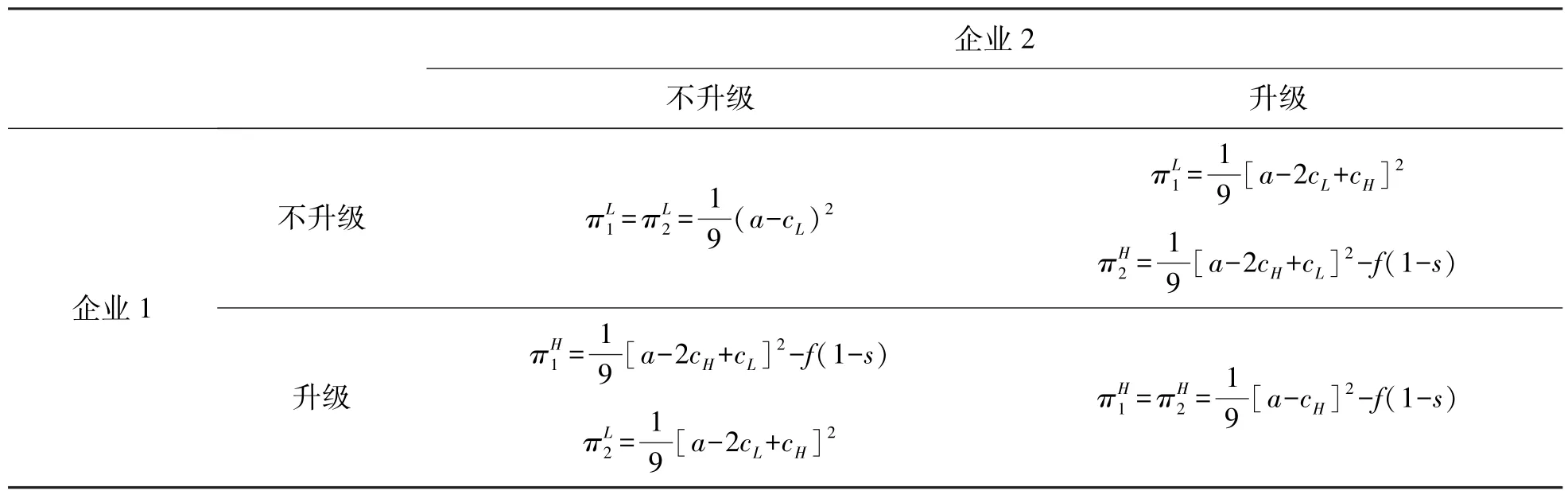

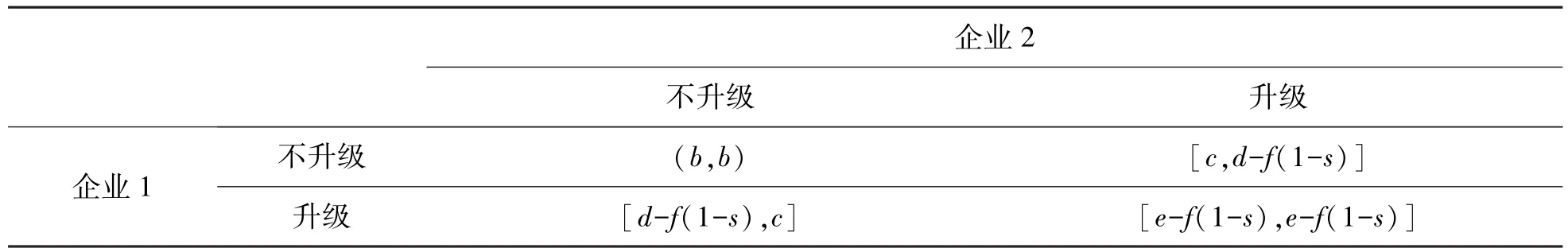

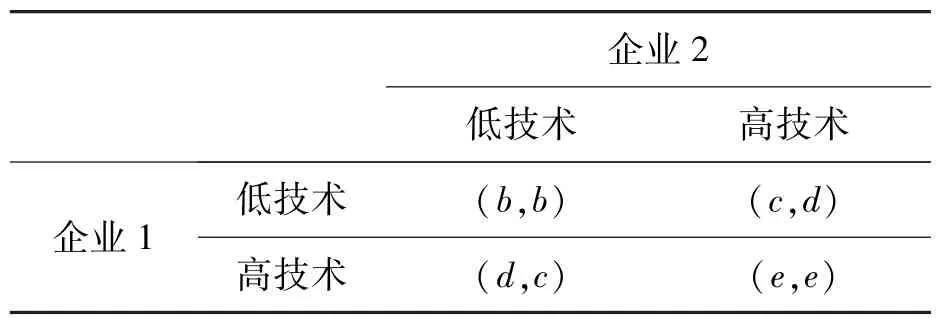

在博弈开始之初,市场中的两个企业都是低技术企业,两个企业进行两阶段博弈,第一阶段企业决定技术升级与否,第二阶段进行的是无限期古诺产量博弈,为了求解该博弈的纳什均衡解,采用逆向归纳求解,先考虑第二阶段博弈。根据上述对于不同类型企业博弈所获得的均衡收益,可以求得两个企业在第二阶段无限期博弈的第一期的收益格局,如表1,对于进行技术升级的企业需要投入成本f,并获得补贴sf,为了分析方便,本文对表1中不同类型企业博弈的收益表达式进行简化,如表2,从表1中可以看出d>e>b>c, 且d-b>e-c,a>cL>cH。

表1 双寡头企业第二阶段第一期博弈收益1

表2 双寡头企业第二阶段第一期博弈收益2

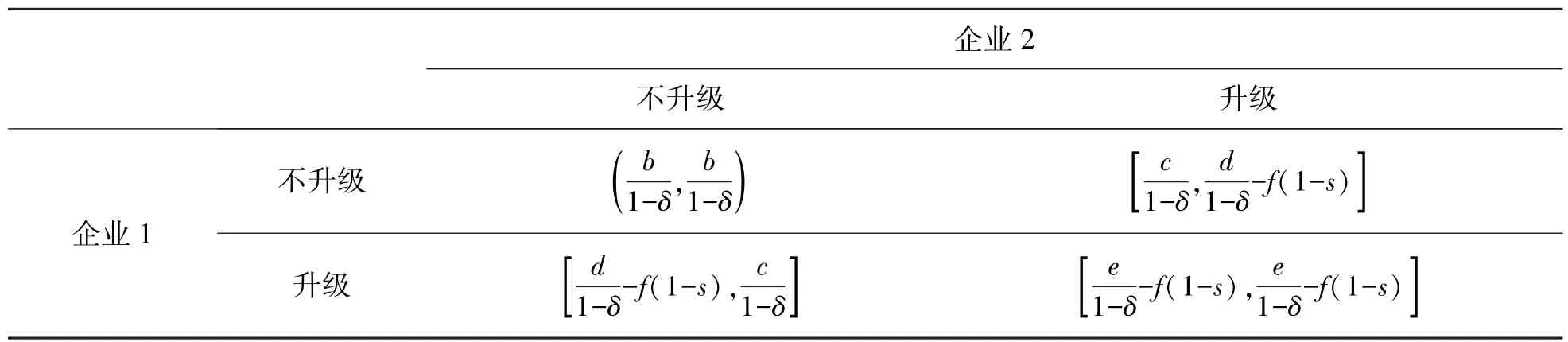

实行技术升级后的企业不再需要投入升级成本,而且作为一个理性参与者,在博弈的第一阶段决定升级与否时,必定考虑第二阶段博弈的长期收益,如果该企业在博弈的第一阶段决定不进行技术升级,说明从长期来看技术升级是无利可图的,即使在第二阶段无限期的重复博弈中也不会改变决策,因此在第二阶段博弈第一期之后不同市场状态下,每期博弈收益矩阵如表3所示。

无限次的重复博弈,采用逆向归纳求解,将表2和表3的收益进行合并,可以得到双寡头企业第一阶段升级博弈时的收益格局,其中δ表示贴现因子。

表3 双寡头企业第二阶段第一期之后不同市场状态下每期博弈收益

表4 双寡头企业第一阶段博弈的收益格局

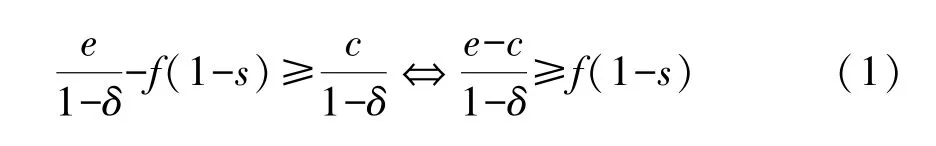

根据表4可以分析双寡头企业关于技术升级的博弈在不同条件下的的纳什均衡结果:

(1)为了激励企业进行技术升级,使上述双寡头企业关于技术升级博弈的策略组合 (升级,升级)成为博弈的纳什均衡点,对每个企业i只需满足如下条件:

(2)为了使 (升级,升级)成为唯一的纳什的均衡点,还必须满足如下条件:

由于d-b>e-c, 式 (1) 满足时, 式 (2) 必然满足,即为了使 (升级,升级)成为唯一的纳什均衡点,在其他企业选择进行技术升级时,对企业的补贴和技术进步给企业带来的长期受益都大于企业升级的成本。因此,本文可以得到如下命题:

命题1:在其他企业都是高技术企业的情况下,对企业补贴和技术进步带来的长期收益大于企业技术升级成本时,进行技术升级会成为所有企业的占优策略。补贴越大,技术进步带来成本减少的幅度越大,以及贴现因子越高,即企业越看重未来受益,越能促进企业进行技术升级。

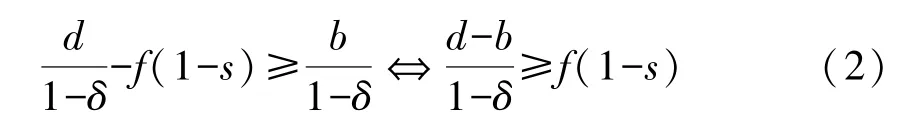

(3)当双方企业都进行技术升级时获取的补贴和技术进步的收益小于企业升级的成本,且只有单个企业进行技术升级时,企业获取的补贴收益和技术进步的长期收益大于企业升级的成本时,即:

此时,双方之间的博弈变成了性别战, (不升级,升级)或 (升级,不升级)成为纳什均衡,且进行技术升级的企业利润要高于不升级的企业。当一个企业进行技术升级时,如果另一个企业也进行技术升级,此时由于没有一个企业占据成本优势,双方激烈的竞争会压缩技术升级带来的收益,当企业预期到技术升级的收益不能弥补技术升级的成本时,企业不会选择技术升级。因此,本文可以得到如下命题:

命题2:当其他所有企业都进行技术升级时,对企业的补贴和技术进步的长期收益小于企业技术升级的成本,但当只有部分企业进行技术升级时,企业获取的补贴和技术进步的长期收益大于企业升级的成本时,会有一部分企业选择技术升级,但是仍然会有部分企业不进行技术升级,不升级的原因在于所有企业升级后会加剧企业之间的竞争,压缩企业利润,从而减少了企业升级后的收益,导致不能弥补技术升级的成本,这也是政府补贴能促进产业升级的最低点。因此,在一些企业进行技术升级时,另一些企业最好的策略就是继续采用低技术进行生产。

(4)当双方企业都进行技术升级时获取的补贴和技术进步的长期收益大于企业升级的成本,且单个企业进行技术升级获取的补贴收益和技术进步的长期收益大于企业升级的成本时,即:

由于d-b>e-c,故上式不可能同时成立,故(不升级,不升级)和 (升级,升级)不可能同时成为双方博弈的纳什均衡策略。

1.3 小 结因此本文提出如下理论假说并进行实证检验:当前政府对企业产业升级的补贴存在2阶段效应,当补贴小于某个临界值时,政府能够促进企业产业升级,但补贴对产业结构的边际影响较小;当政府补贴大于该临界值时,补贴对产业结构升级的边际影响要大于第一阶段,此时政府补贴能够极大地促进企业产业升级。

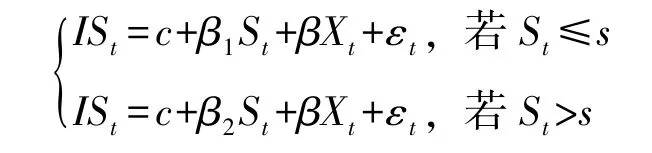

2 实证模型与数据2.1 计量模型由于省级政府补贴数据较难获得,本文只采用全国的时间序列数据,而且为了测算我国的产业结构水平, 本文采用周昌林等 (2007)[15]的测度方法,需要我国产业结构的相关数据,但由于国家统计局九大产业2003年之前的相关数据数据缺失,因此本文只选取了2003~2018年的相关数据。本文采用时间序列形式的门限回归模型来检验二阶段效应,尽管门限回归方法受制于数据的可获得性,本文采用时间序列数据的时间跨度相对较短,但其结果仍然具有一定的参考性。本文采用如下门限回归模型:

其中IS表示产业结构水平,S表示政府对企业的补贴,X表示其他控制变量,如果存在临界值s使得二阶段回归系数β1<β2,则证明本文的理论假说。

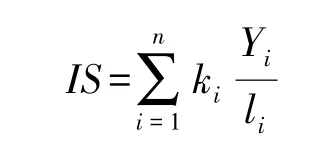

2.2 指标的度量被解释变量:产业结构水平。本文采用周昌林等 (2007)[15]的测度方法, 采用各个产业的劳动生产率水平来衡量我国的产业结构水平,具体计算方法如下:

IS表示产业结构水平,表示i产业的劳动生产率,ki表示第i产业在整个产业结构系统产出中所占的比例,本文根据国家统计局的划分,将产业分成:农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业以及其他行业。为了保证产业结构数据平稳,本文对该计算结果取对数。

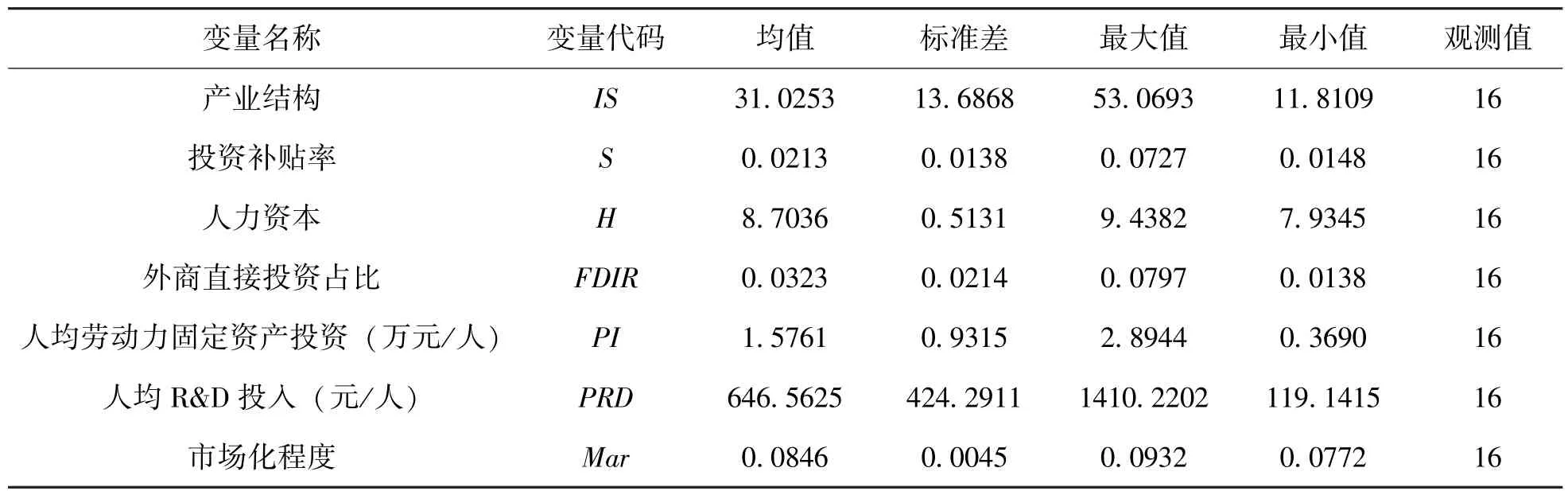

核心解释变量:政府对企业投资的补贴占总投资的比重 (S),政府对企业的投资性补助数据来源于国家统计局关于政府部门实物交易资金运用投资性补助。

控制变量。 根据以往学者的研究[14,16-18], 影响产业结构升级的因素较多,其中主要包括:人力资本、人均固定资产投资、外商直接投资以及市场化水平等因素。

(1)人力资本 (H)。人力资本越高,越有利于产业结构的升级,本文采用毛其淋和盛斌(2012)[9]的计算方法,通过人均受教育程度来反映,具体计算方法如下:设P1、P2、P3、P4、P5分别代表文盲、小学、初中、高中、大专以上教育程度的劳动力人数占总劳动力的比重,并且按受教育年份赋权重,教育程度Edu=P1+6P2+9P3+12P4+16P5。教育水平的相关数据来源于 《中国人口和就业统计年鉴》关于学历的抽样调查数据。为了保证人力资本数据的平稳性,对该计算结果取自然对数。

(2)外商直接投资占总固定资产投资的比重(FDIR)。来自国外发达国家企业的直接投资有利于引进国外先进技术实现产业升级,本文采用国家统计局实际利用外商直接投资金额数据。

(3)人均劳动力固定资产投资 (PI)。人均劳动力固定资产投资越高,越有助于产业结构升级。本文对固定资产投资数据用固定资产投资价格指数平减。

(4) 人均R&D投入 (PRD)。 对技术的研究与开发投入越大,越有利于提高劳动生产效率,促进产业结构升级,R&D投入数据来源于国家统计局数据中关于R&D经费支出数据。为了保证人均R&D投入数据平稳,对该结果取自然对数。

(5)市场化程度 (Mar)。市场制度越完善的地区越注重当地的产权和专利保护鼓励竞争,激励企业进行创新和研发活动,从而提高企业的生产技术,促进产业结构升级。本文采用李富强等(2008)[19]的方法,采用国有企业职工占所有职工的比重来反映市场化程度。相关数据来源于 《中国劳动统计年鉴》。

表5 变量的描述性统计

3 实证结果及分析3.1 平稳性检验本文采用ADF检验对2003~2018年我国产业结构 (IS)、 政府投资补贴 (S)、 人力资本 (H)、外商直接投资占比 (FDIR)、人均劳动力固定资产投资 (PI)、 人均R&D投入 (PRD) 以及市场化程度 (Mar)数据进行时间序列单位根检验(结果表略)。所有指标在10%显着水平拒绝有单位根的原假设检验,其中政府投资补贴 (S)和外商直接投资占比 (FDIR)在5%显着水平拒绝有单位根的原假设检验。因此,总体而言,基本可以认定上述各变量是平稳的。

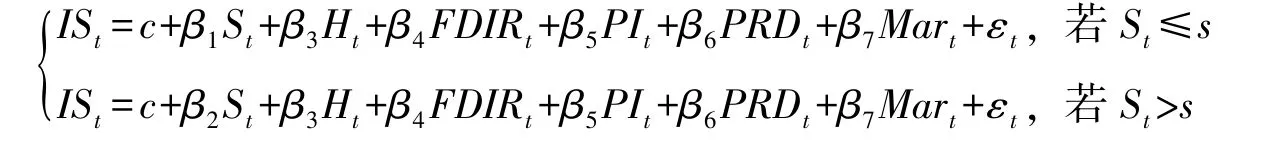

3.2 回归结果与分析为了检验本文关于政府投资补贴与产业结构升级关系的假说,采用2003~2018年全国时间序列数据通过如下门限计量回归模型进行检验:

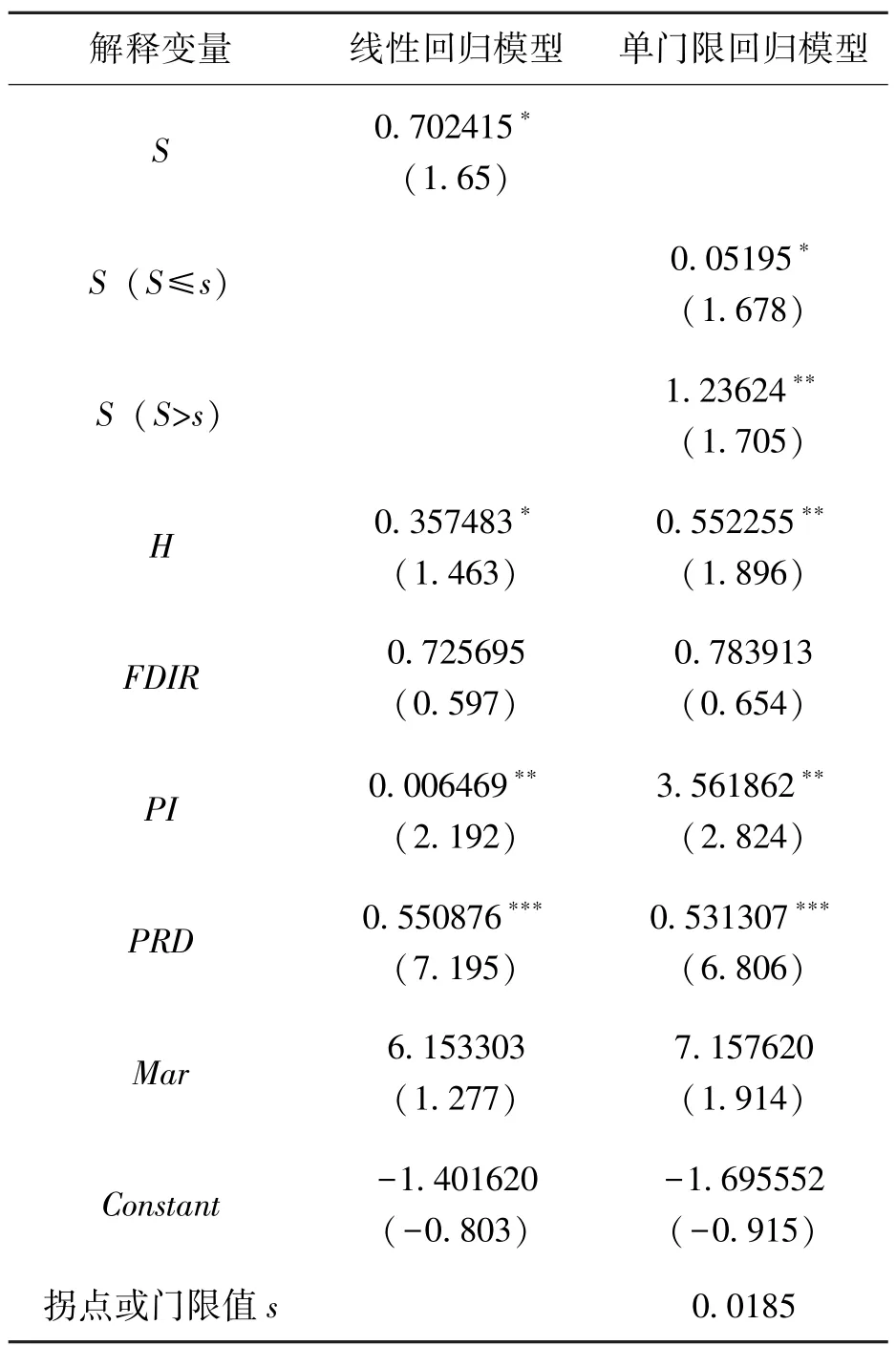

模型回归结果如表6,从线性回归结果与门限回归结果来看,政府对企业的投资补贴有利于产业结构升级,从单门限回归结果看,政府的投资补贴对产业结构升级存在两阶段效应,当政府的投资补贴占总投资的比重小于临界值0.0185时,政府投资补贴对产业结构升级的促进作用较小,当政府的投资补贴占总投资的比重大于临界值0.0185时,政府投资补贴对产业结构升级的促进作用较大,从而证明了本文的理论假说。

表6 回归结果

从控制变量看,人力资本、人均劳动力固定资产投资、人均R&D投入对产业结构升级具有显着的促进作用,其结果与符建华和张世颖 (2019)[17]以及韩刚和谢云飞 (2019)[14]的实证结果一致;而对外固定资产投资比重以及市场化程度对产业结构升级的影响并不显着。

4 结论及政策含义本文通过构建双寡头垄断模型研究了政府补贴与产业结构升级之间的关系,认为市场中双寡头企业进行两阶段动态博弈,第一阶段企业决定技术升级与否,第二阶段两者进行无限期的古诺产量博弈,通过逆向归纳求解均衡,结果表明:(1)在其他企业都是高技术企业的情况下,对企业补贴和技术进步带来的长期收益大于企业技术升级成本时,进行技术升级会成为所有企业的占优策略;(2)当其他所有企业都进行技术升级时,如果一个低技术企业也选择技术升级,在与其他高技术企业进行竞争时并没有成本优势,激烈的竞争导致升级之后的收益减少,如果此时企业技术升级的成本较高,超过了政府补贴和技术升级后的收益,企业并不会选择技术升级,此时 (升级,不升级)成为一个纳什均衡。因此,政府对企业产业升级的补贴存在2阶段效应,当补贴小于某个临界值时,政府能够促进企业产业升级,但补贴对产业结构的边际影响较小,当政府补贴大于该临界值时,补贴对产业结构升级的边际影响要大于第一阶段,此时政府的补贴能够极大的促进企业产业升级。本文进一步通过2003~2018年的时间序列数据进行检验,验证该假说。

该理论假说对于推动产业结构升级具有一定的政策指导意义:当政府为推动产业结构升级对企业技术升级进行补贴时,需要把握补贴的力度,要想促进产业结构升级,政府的补贴必须满足:在其他企业不升级情况下,只有单个企业升级带来的独家技术优势与补贴能弥补技术升级的成本,才会有部分企业进行技术升级,这是补贴发挥作用的最低点。随着补贴力度进一步加大,存在一个临界点,超过该临界点时,补贴对企业进行技术升级激励作用会增大,因此,根据临界点来实施相应的补贴,才能以最小的代价发挥最大的作用。与此同时,不同区域和省份的临界值并不相同,补贴的力度也应依据地区的具体情况而定,而不应采用全国统一的补贴力度。与此同时,由于本文采用的是全国时间序列数据,如何确定不同地区的临界点,是本文需要进一步研究的方向。