李向阳 冯 谞

(山西财经大学信息学院,太原 030006)

引 言当今社会,随着信息技术的飞速发展,互联网、大数据等新一代信息技术对生产生活产生深刻而广泛的影响,促进信息技术与工业企业科技创新深度融合,加大工业互联网应用范围,推动工业企业产业转型升级、实现高质量发展、迈向产业链价值链中高端,有助于加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。越来越多的研究表明,信息化技术的应用和扩展能够丰富工业企业的信息资源,为其工艺创新和产业升级等方面提供战略资源,对提升工业企业科技创新能力具有重要的促进作用[1]。因此,探究信息化与工业企业科技创新之间的相互作用关系,定量化测度两者融合水平并分析其影响因素,对实现二者的融合发展具有重要的理论价值和现实意义。

1 文献综述当前,学术界对信息化与工业企业创新能力的关系及融合促进作用的研究,主要集中于信息化和工业企业创新能力的影响关系及影响因素等方面。郭燕青和李海铭[2]从我国的制造业相关数据出发,从信息供给和信息需求两个方面选取指标,从行业整体层面和区域层面验证了信息化水平对制造业创新的影响;孙群英和毕克新[3]基于协同学理论,对工艺创新的影响因素进行分类,提出了信息化对制造业企业工艺创新能力影响机理的模型,表明信息化对工艺创新能力产生积极影响;关欣等[4]以我国31个地区的面板数据为样本,采取建模的方法,实证分析了信息化对科技进步的影响,其研究表明信息化发展对科技进步具有显着正向影响作用;许港等[5]基于价值链的视角,验证了信息化水平显着促进我国工业技术的开发能力和技术转化能力,尤其对技术转化能力影响更显着;韩先锋等[6]构建了信息化和技术创新的框架,利用超越对数随机前沿技术,考察了信息化对技术创新效率的影响,验证了信息化对工业部门技术创新效率会产生明显影响。

从现有的文献来看,对工业化与企业创新能力之间的融合度测定和提升策略的研究开展的较少,本文基于鲍尔丁系统学原理,构建信息化和工业企业创新能力融合度评价模型,并在此基础上利用Tobit模型,探讨两者融合发展的影响因素,并提出促进信息化与工业企业创新融合发展的措施,探寻我国工业企业创新能力提升的路径。

2 信息化和工业企业创新能力融合水平测度2.1 融合度模型建立融合度是度量系统之间或系统内各要素间的协调程度的指标。信息化和工业企业科技创新能力融合度的具体测定步骤如下:

步骤1:建立能够反映出信息化和工业企业创新能力的指标集合Xi和Yi。其中Xi和Yi的具体表达为Xi(i=1,2,…,m) 和Yi(i=1,2,…,n),m和n分别为代表信息化和工业企业创新能力的指标数量。

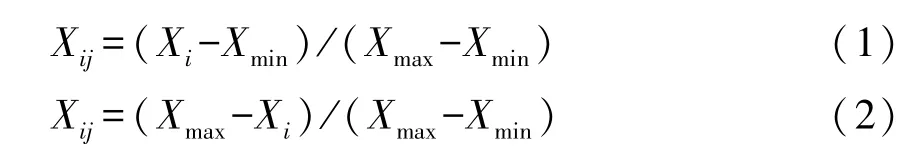

步骤2:对上述两个指标集合Xi和Yi进行标准化处理。当Xi具有正效应和负效应时其标准化值不同,分别用式 (1)和式 (2)表示:

式中,Xij为Xi的标准化值、Xmax为Xi的最大值、Xmin为Xi的最小值。利用同样的方法将Yi也进行标准化处理得到集合Yij。

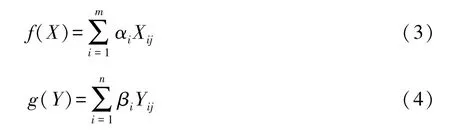

步骤3:建立反映信息化和工业企业创新能力的效益函数,见式 (3)和式 (4):

式中:αi与βi为待定权数,其数值分别为;本文综合考虑各个指标的内容及融合度后,采用熵权法进行计算。

步骤4:建立反映信息化和工业企业创新能力的协调度函数,计算见式 (5):

其中,C为协调度,C在0~1之间取值,C的数值越大,表明两个系统的协调关系越好,协调度C的数值越小,则表明两个系统的协调关系较差;k为调节系数,通常情况下k≥2。

步骤5:测度信息化和工业企业创新能力的融合度,计算见式 (6)和式 (7):

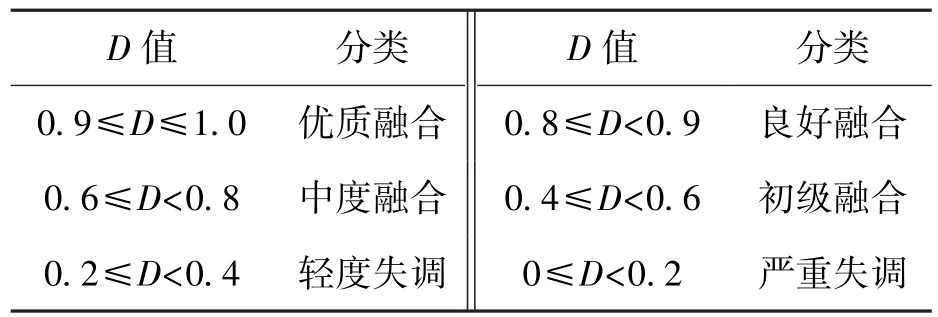

式中,D为融合度,在0~1之间取值,融合度为1时,信息化和工业企业创新能力处于最佳的融合状态,融合度越大,则信息化和工业企业创新能力越协调,融合度越小,则信息化和工业企业创新能力越不协调;T为两者的综合调和指数。α、β分别表示信息化和工业企业创新能力两个子系统对总系统融合效应的权重,本文中α、β取值均为0.5,根据融合度D值大小进行分类,对分类标准进一步细化。

表1 融合度的判别标准及类别

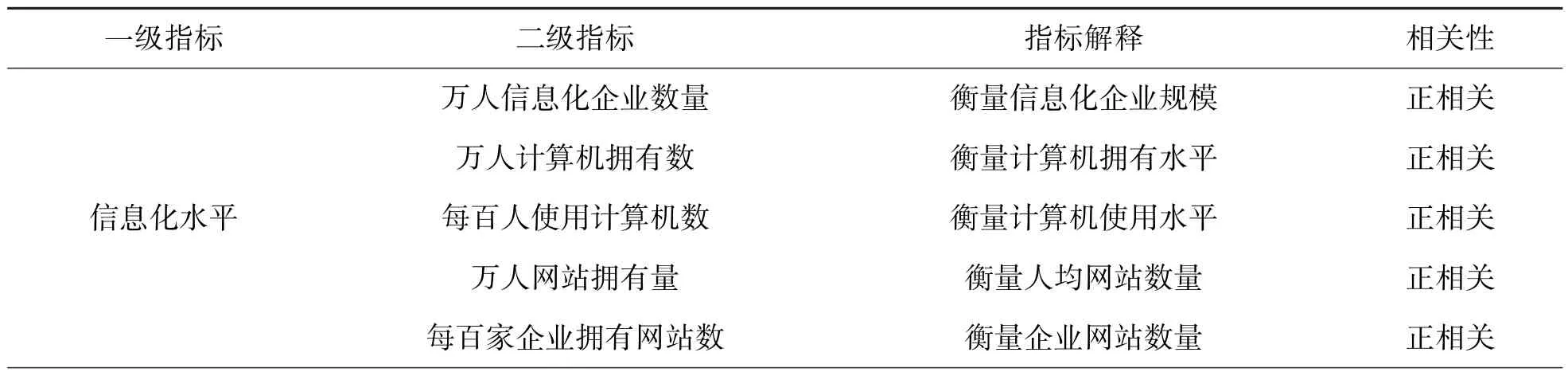

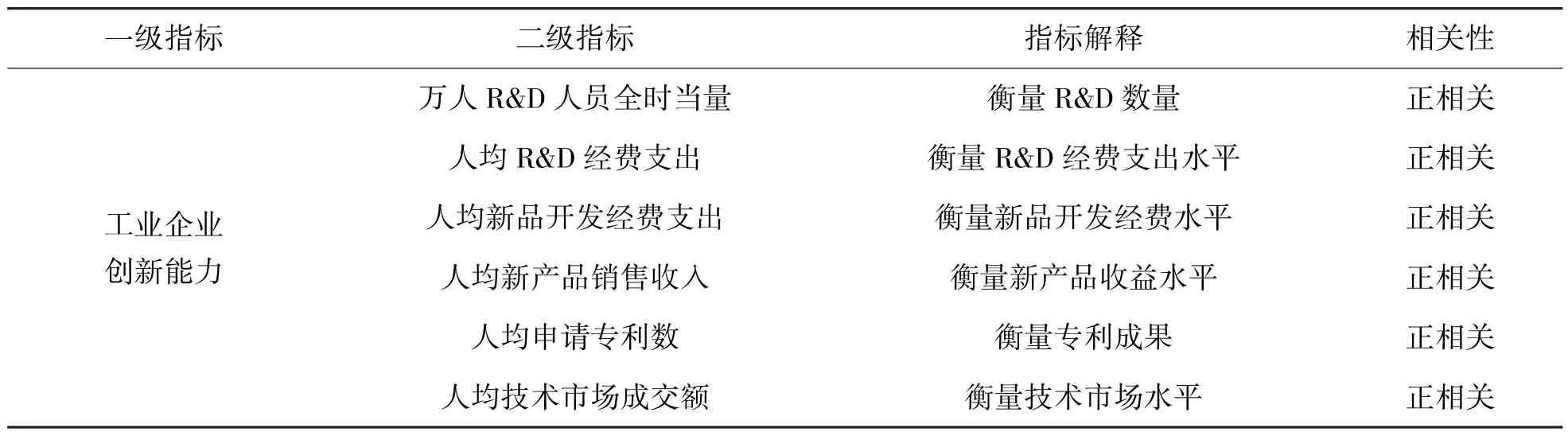

2.2 评价指标体系本文选取了11个具有代表性的指标用于测度信息化水平和工业企业科技创新能力 (见表2),其中反映信息化的指标有5项,反映工业企业科技创新能力的指标有6项。

表2 信息化和工业企业创新能力融合度综合评级指标体系

续 表

表3 各地区的信息化和工业企业创新能力融合度水平

信息化水平的衡量指标包括信息化企业数量、计算机拥有数、使用计算机数、网站拥有量和信息化企业拥有的网站数,这些指标反映了工业企业信息化的基础和硬件设施水平和应用情况,信息化企业的数量越多,拥有和使用的计算机数量越多,计算机网站建设的越多,说明工业企业应用信息化的基础越好,信息化硬件设施水平越高;而且计算机和网站的数据同时能够反映信息化的程度,尤其是计算机和网站应用逐渐从城市向农村进行推广,促进整个地区的信息化水平提升。

工业企业科技创新能力的衡量指标包括工业企业R&D人员全时当量、新产品销售收入、工业企业R&D经费支出、新产品开发经费、专利数量和技术市场成交额。工业企业R&D人员全时当量代表着创新能力的人员投入,该指标越大表明企业对科技创新的投入程度越高,越重视创新对企业发展的促进作用,工业企业R&D经费支出和新产品开发经费支出作为创新发展资金投入的考量指标,用于衡量科技创新的经费投入、产品市场化投入,申请专利数量、技术市场成交额和新产品销售收入反映了科技创新产出在数量上的体现和创造价值,也是社会增加财富的表征。

2.3 实证分析本文以我国30个地区 (考虑到数据的可获得性,西藏及港、澳、台地区除外)2014~2018年数据为研究对象,分析我国各地区的信息化和工业企业创新能力融合度水平,数据来源于 《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》以及各地区公布的权威数据。表3为2014~2018年我国30个地区融合度测算结果。

从表3可以看出:当前我国信息化和工业企业科技创新融合程度处于较低水平,两者融合度整体处于上升趋势,融合度的平均值从2014年的0.356提升至2018年的0.386,各地区基本还处于轻度失调和初级融合阶段,各个地区之间的融合水平差距非常大,最高和最低的融合水平之间相差十几倍,需要对融合水平低的地区进行全面的帮扶提升,以促进各地区信息化和工业企业科技创新协调均衡融合发展,以2018年为例对各地区融合度的层次分类划分见表4。

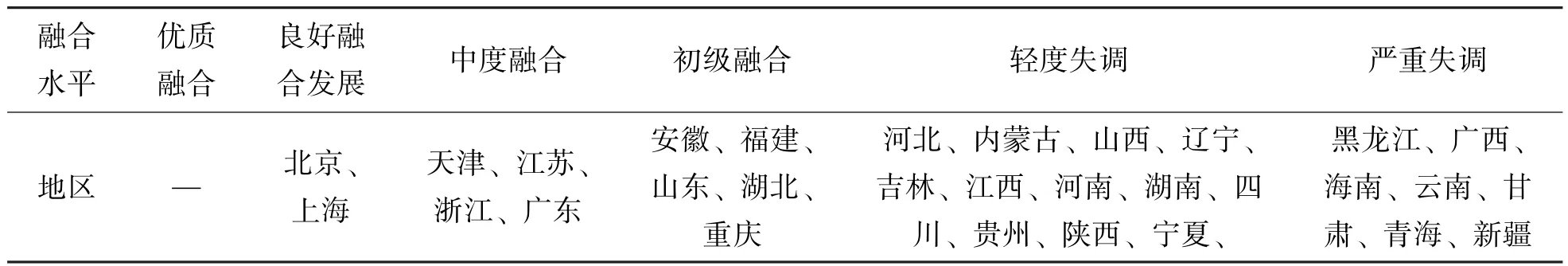

表4 2018年各地区信息化和工业企业创新能力融合度层次划分

表4为我国不同地区的融合度层次划分,从地区看来,北京和上海处于良好融合发展阶段,天津、江苏、浙江、广东4个地区处于中度融合阶段,安徽、福建、山东、湖北、重庆处于初级融合阶段,而河北、内蒙古等12个地区处于轻度失调阶段,黑龙江、广西等7个地区还处于严重失调阶段。从地域分布来看,融合度相对较好的地区基本都是在东部沿海地区,这些地区经济发达,基础设施建设较好,工业企业又多数集中于这些地区,使得东部沿海各地区的信息化建设和工业企业创新发展都有着良好的环境和氛围,也促进了两者的融合提升。而中西部地区由于经济不发达,加之部分地区自然条件差,信息化基础设施建设工作进展缓慢,同时工业企业在这些地区的分布较少,给两者的融合发展增加难度,也使得这些地区整体上还处于失调发展阶段。

各地区的信息化和工业企业科技创新融合水平发展速度存在差异,河北、安徽等15个地区正处于上升趋势,内蒙古、吉林等10个地区的融合度基本保持不变,但同时也有北京、天津、山西、辽宁和海南5个地区出现了下降的情况;青海、新疆、云南等一直处于严重失调的地区应该借鉴北京、上海、浙江等融合水平高的地区经验,加强信息化基础设施建设,提高信息化水平,提升工业企业的科技创新转化能力和水平,使其产生更多的创新成果和社会价值。

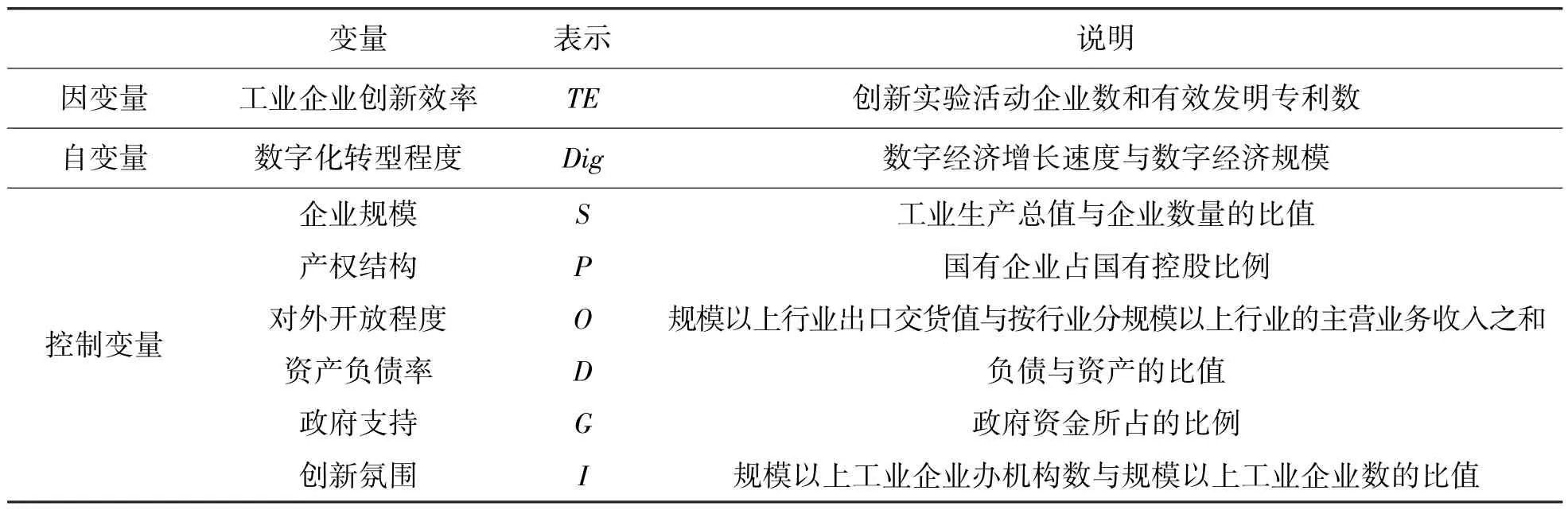

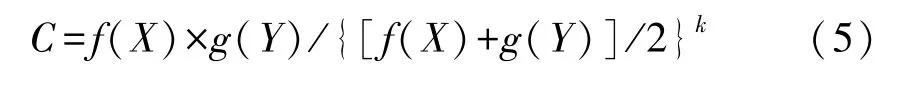

3 信息化和工业企业科技创新融合水平影响因素分析基于上述分析,初步得出我国不同地区信息化和工业企业科技创新的融合水平存在差异,还需深入挖掘影响信息化与工业企业创新融合发展的影响因素,从而有针对性地提出改进措施。本文立足于信息化和工业企业科技创新的融合发展,从经济发展水平、基础设施建设、人文环境等方面选取影响因素,剖析影响两者融合发展的主要因素。

3.1 模型构建为深入分析当前我国信息化和工业企业科技创新融合发展的影响因素,将两者之间的融合度作为被解释变量y。由前文分析可知,信息化水平和工业企业科技创新受到经济发展、基础设施、教育等因素的影响,基于此,选取核心解释变量。

信息化发展和科技创新发展需要经济支撑,区域经济的发展使得对信息资源的需求增加,同时,丰富的信息资源和应用也会促进经济的发展[7],因此选取人均GDP衡量地区经济发展水平 (gdp);信息基础设施建设是信息资源传输的基础和渠道,良好的传输通道能实现信息的快速广泛传播,采用互联网宽带接入端口数 (inter)衡量信息基础设施的完善程度[8];教育水平能够反映居民素质,当地居民受教育水平的高低会影响信息资源传输和分享,而且教育程度的不同也对科技发展创新产生影响,因此选择高校在校生人数作为表征教育水平的参数 (edu)[9]。同时考虑到各地区的科技投资 (inves)[10]、 电子商务应用 (ec)[11]和开放程度 (open)[12]对信息化和工业企业科技创新发展产生影响,因此选取地方财政科学技术支出占比、电子商务交易额和人均外商投资总额作为控制变量。

由于本文的被解释变量y的取值范围为0~1,属于受限数据,而使用Tobit模型能够有效解决该问题,因此本文构建Tobit模型实证分析当前我国信息化和工业企业科技创新的融合发展的影响因素[13], 具体模型如下:

式中,i表示省份;β1~β3表示核心变量回归系数;β4~β6表示控制变量回归系数;t=2014,…,2018;εit表示随机扰动项。

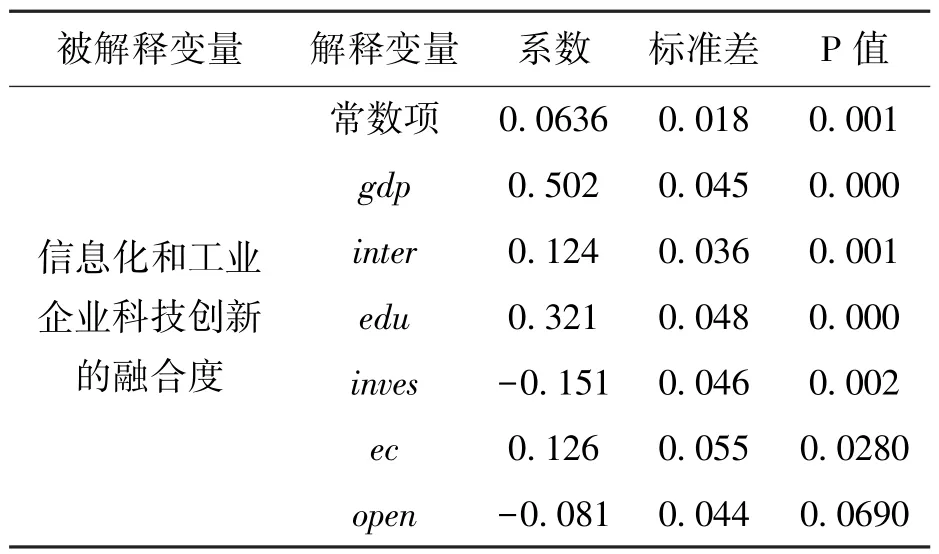

3.2 实证结果及分析由前文分析可知,各地区信息化和工业企业科技创新融合水平的差异较大,各地区之间的政策和环境也不同,由此,在回归分析时,本文将采用控制板块×时间固定效应,基于Stata14.0软件对Tobit模型 (8)进行计算,结果见表5。

表5 信息化和工业企业科技创新的融合度Tobit模型回归结果

由表5回归结果可知,各地区的科技投资(inves)和对外开放程度(open)2个变量的回归系数为负,表明当这2个指标分别增加1%时,信息化和工业企业科技创新的融合度分别降低0.151%和0.081%,而人均GDP(gdp)、互联网宽带接入端口数 (inter)、高校在校生人数 (edu)和电子商务交易额 (ec)4个变量的回归系数为正,表明当这4个变量分别增加1%时,信息化和工业企业科技创新的融合度分别增加0.502%、0.124%、0.321%和0.126%。因此,人均GDP(gdp)、互联网宽带接入端口数(inter)、高校在校生人数(edu)和电子商务交易额 (ec)对信息化和工业企业科技创新的融合度都有正向影响,其中影响程度大小依次为: 人均GDP(gdp)>高校在校生人数(edu)>电子商务交易额(ec)>互联网宽带接入端口数(inter),说明各地区的人均地区生产总值增加、教育水平提升、电子商务交易额增加和基础设施完善等能促进信息化和工业企业科技创新的融合,也是促进两者融合度提升的重要因素;而各地区的科技投资 (inves)和对外开放程度 (open)对两者融合度产生的影响是负向的,说明单纯地增加科技投资和吸引外资、扩大开放并不能促进信息化和工业企业科技创新融合度的提升,反正抑制了两者的融合,外资的过度引入会对国内市场带来较大的冲击,一般情况下外资企业在信息化和工业企业产品和技术创新等方面具有明显的优势[5],可能会降低国内工业企业的科技创新发展和信息化建设;同时模型计算结果还表明科技研发资金的过量投入并没有产生等量的产出,反而造成科技投入过度冗余并导致信息化和工业企业科技创新融合水平的递减[14],因此各地区应该合理配置科技研发资金投入,确保资源利用效率能够得到优化。

4 结论与建议本文从信息化和工业企业科技创新发展影响因素两个子系统出发,构建测度两者融合度的指标体系,并在此基础上采用Tobit模型对信息化和工业企业科技创新融合水平的影响因素进行实证分析。研究发现:

(1)当前我国信息化和工业企业科技创新融合水平还处于较低水平,虽然整体呈现上升趋势,但各地区基本还处于轻度失调和初级融合阶段,需要对不同地区进行精准分类施策,深入分析不同地区融合度差异的影响因素,识别关键因素,采取有针对性措施提升融合发展水平。

(2)各地区融合水平发展速度存在差异,在2014~2018年间有10个地区的融合度基本保持不变,5个地区出现了下降的情况,15个地区正处于上升趋势。部分一直处于严重失调的地区需要借鉴先进地区发展经验,尽快缩小差距,提升信息化水平和工业企业的科技创新融合发展能力。

(3)人均GDP、互联网宽带接入端口数、高校在校生人数和电子商务交易额对信息化和工业企业科技创新融合水平具有正向的影响作用,为了提升信息化和工业企业科技创新融合水平,需要继续发展地区经济;加强信息基础设施建设,增加网络宽带的终端使用数量,促进信息资源更加丰富和广泛传播;提升居民受教育程度,促使高素质人员能够在信息化建设和科技创新方面发挥更大的作用;充分利用网络宽带等信息资源,促进网络交易的发展,提高信息传播速度和数量。

(4)科技投资和对外开放程度对信息化和工业企业科技创新融合水平具有负向的影响作用,需要各地区合理配置科技资金投入,确保投入产出最大化,避免资金、人力和物力的浪费;同时加大对外开放,保持部分市场对外开放,吸入外部的高科技企业进入本地区,但也需要注意避免过度引入外资对本地市场的冲击,合理利用外资并保持本地的优势竞争力,保证信息化和工业企业科技创新融合发展、协同互动。