刘成坤 江 越 张启慧 朱杏芳

(江西财经大学统计学院,南昌 330013)

引 言高质量发展和数字经济早已成为新一轮发展阶段政策中各类学者研究的关键词。数字经济作为继传统农业、工业经济之后出现的一种新型经济方式,其高生产效率的显着优点,成为驱动经济增长的新引擎以及各国经济竞争的焦点之一[1]。数字经济最初由Don Tapscott明确提出。他认为,信息流是以实体的形式呈现的。在新经济中,信息是以数字的形式呈现的。因而对于数字经济,我们几乎可以把它等同于新经济或者说是知识经济。根据中国信息通信研究院 《中国数字经济发展与就业白皮书(2019年)》[2],我国的数字经济可以划分为两大组成部分,包括数字产业化和产业数字化。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》首次明确指出: “打造我国数字时代经济新技术驱动综合优势,充分利用我国海量的大数据和丰富的信息应用服务场景综合优势,促进传统信息电子技术与其他实体民营经济的产业深度有效整合,赋予我国传统产业的快速转型改造升级动能,催生发展新一代信息产业、创新型电子商务商业模式,壮大拉动经济社会增长新的吸引力”。数字经济的发展为我国经济的发展带来了无限的动力。科学技术的发展是数字经济的发展基石,数字经济与科学技术的发展相辅相成,为经济发展提供更加便捷的路径和源源不断的新动能,促进信息科学技术的发展。

全球数字经济近几年的发展尤为迅猛,李晓华 (2019)[3]运用比较分析等方法对数字经济与传统经济在经济发展中所占的作用比例进行研究分析,在数字经济发展新动能形成机制方面,对新旧动能的转换方面进行了多维的考察,并指出在2007~2017年的10年间全球市值前十的公司中,互联网公司数量从1家增长为7家。在科学信息技术的不断蓬勃发展下,数字经济的研究已然占据着一个非常重要的地位。赛迪顾问 《2017中国数字经济指数》[4]中对数字经济的特点与转变、分类与评价指数、发展指数分析做出了一定的研究与实证分析;陶长琪和徐茉 (2021)[5]对创新要素进行了研究,研究报告指出经济高质量的发展与数字经济的发展相融合带来巨大的价值;赵涛等 (2020)[6]从城市层面对数字经济进行了全面的测度,并且探讨了数字经济的主要影响因素;荆文君和孙宝文 (2019)[7]从微观和宏观的层面对数字经济与经济增长的关系和促进经济高质量发展的内在机理进行了探讨;胡鞍钢等 (2016)[8]从互联网普及率着手对数字经济的城乡发展鸿沟差异进行了实证分析;马述忠等 (2018)[9]进一步辨析了数字贸易与传统贸易的异同,提炼数字贸易的内外部属性。从目前查找的参考文献中可以发现,数字经济的测度方法各有其优缺点,使用范围有着其局限性和片面性,缺乏较为全面的数字经济指标体系对数字经济的发展水平进行测算,故本文在参考已有文献的基础上加入新的统计指标,构建新的指标体系,将数字经济分为基础部分和融合部分,包含基础型动能、资源型动能、技术型动能、融合型动能和服务型动能5个部分共27个指标,采用熵权TOPSIS法对各个省(区、市)的数字经济发展水平进行测算。在此基础上,对我国各省(区、市)数字经济的时空演变趋势进行研究,加强对数字经济的理解,深化对新一轮科技革命的认识,进一步补充丰富当前我国数字经济发展的研究体系,促进各地区数字经济的协调发展,为企业的创新发展提出有效建议。

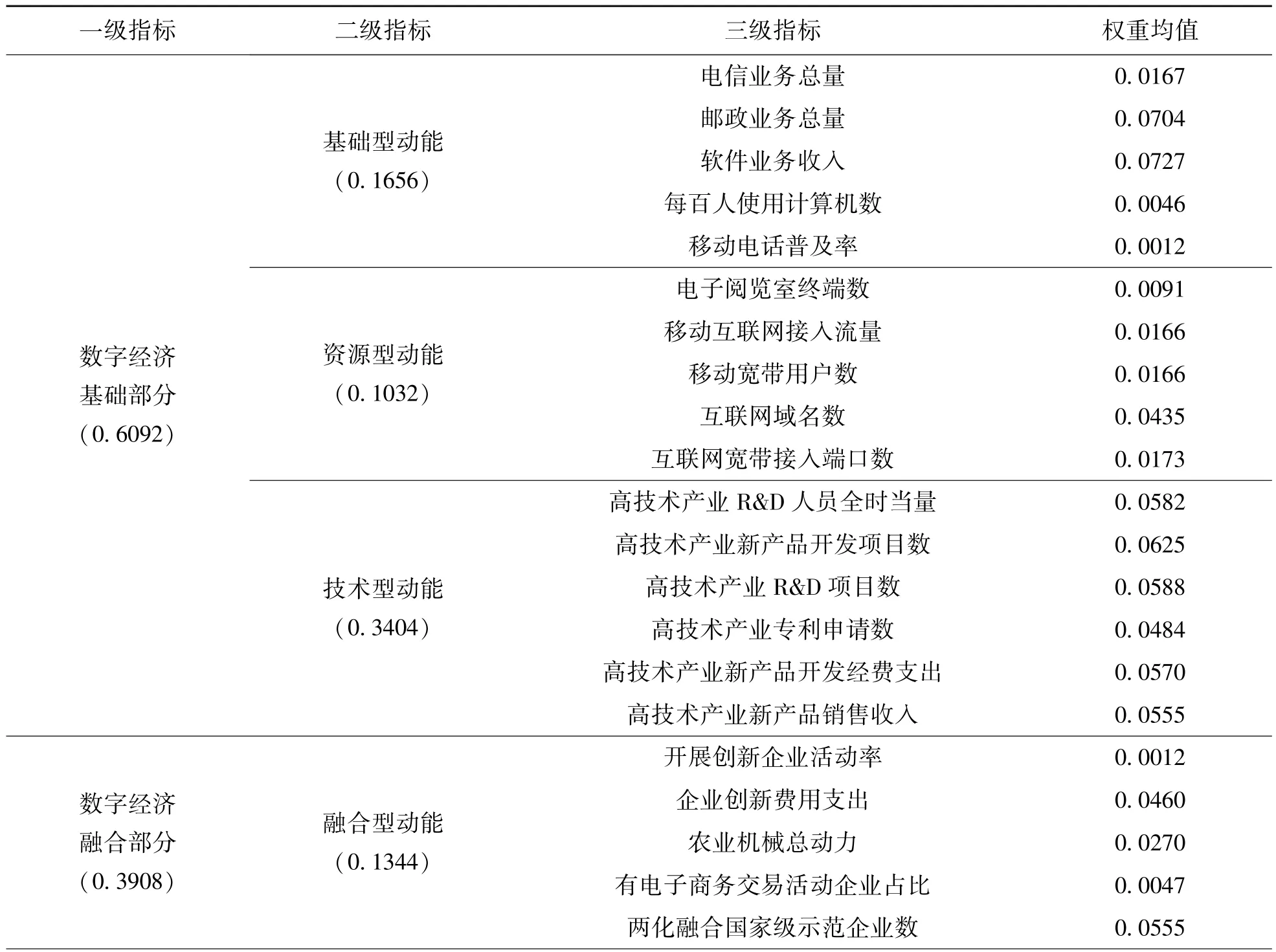

1 数字经济发展新动能指数综合指标体系构建1.1 指标体系的框架和内容本文参考《中国数字经济发展白皮书(2017)》,将数字经济发展新动能指数综合指标体系划分为数字经济基础部分和数字经济融合部分两个一级指标,同时综合国家统计局发布的 《国内外数字经济测度指标体系研究综述》,为上述两个一级指标分别设定基础型动能、资源型动能、技术型动能、融合型动能、服务型动能5个二级指标。在充分考虑到指标设计的合理性以及指标数据的可得性之后,最终选取了27个三级指标来反映不同省(区、市)的数字经济发展水平,构建出如表1所示的符合数字经济理论内涵以及数字经济高质量发展内在要求的综合指标体系。

表1 数字经济发展新动能指数综合指标体系

1.2 数据来源本文以2017~2020年我国30个省(区、市)面板数据为样本(考虑数据的可获得性,不含西藏及港、澳、台地区),所用数据来自 《中国统计年鉴》、EPS数据库、《中国科技统计年鉴》以及工信部官网发布的数据。对于少数缺失值,本文采用趋势外推预测法进行填充。

2 数字经济发展新动能水平的测度方法2.1 熵权TOPSIS法本文参考陶长琪和徐茉 (2021)[5]所使用的熵权TOPSIS法,这是熵权法与TOPSIS法的有机结合,先通过熵权法确定评价指标的权重,再通过TOPSIS法直接利用理想解的特殊技术确定评价指标的排序。这既可降低指标赋权时主观因素的干扰,又可有效判断各观测对象的相对优劣,从而提高数字经济发展新动能指数测算结果的客观性、合理性。

2.2 探索性空间数据分析法ESDA是一系列基于空间数据的分析方法和技术的综合,以空间相关性测度为基础和核心,通过描述和分析各种事物或者现象的空间分布格局,发现各种空间的集聚和异常,揭示各种研究对象之间的空间相互作用的机制。本文选取了Morans I这个全局自相关统计指数来检验区域内有无存在空间相关性,并且运用了局部自相关模型(LISA)来判断显着性聚类的空间分布及数字经济发展的热点区和冷点区。

2.3 核密度估计法核密度估计是采用高斯核函数对样本数据的概率密度进行拟合的一种非参数估计方法。主要是将各样本数据点和带宽代入核函数并进行线性叠加,再通过加权平均最终形成连续的核密度估计曲线。本文根据以上原理以三维图形式描绘高质量发展下数字经济发展新动能水平在时间维度上的变化趋势。

续 表

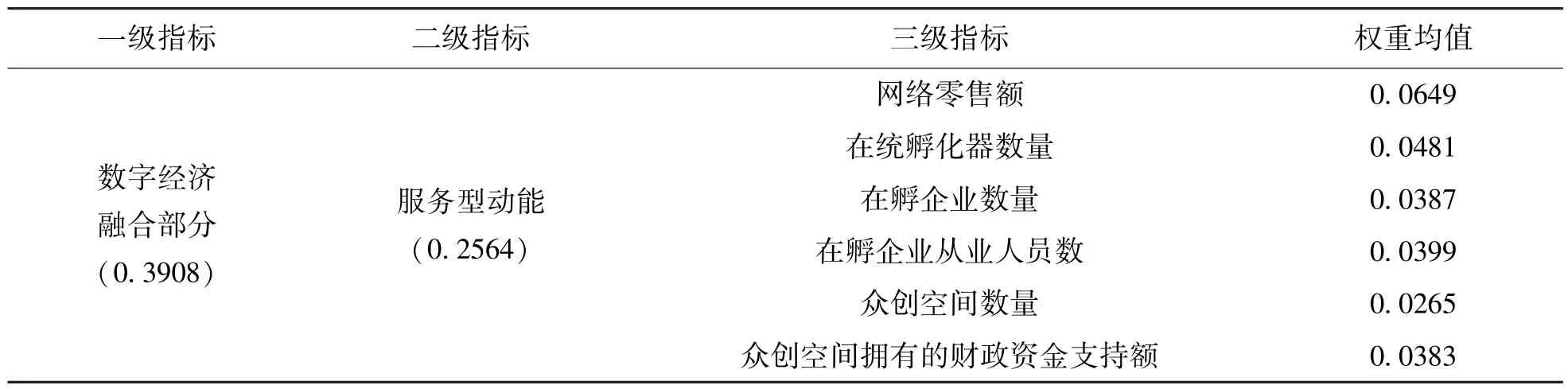

设f(u,v)是二维随机变量(U,V)的联合核密度估计函数,计算公式为:

其中,n为观测对象数,hu、hv为带宽,Ku(·)、Kv(·)为核函数。

3 数字经济的测度及时空演变规律分析3.1 各省(区、市)数字经济发展程度的测算3.1.1 数字经济发展新动能三级指标的配置水平

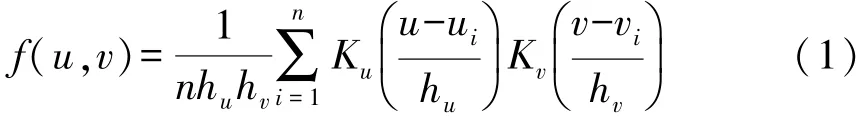

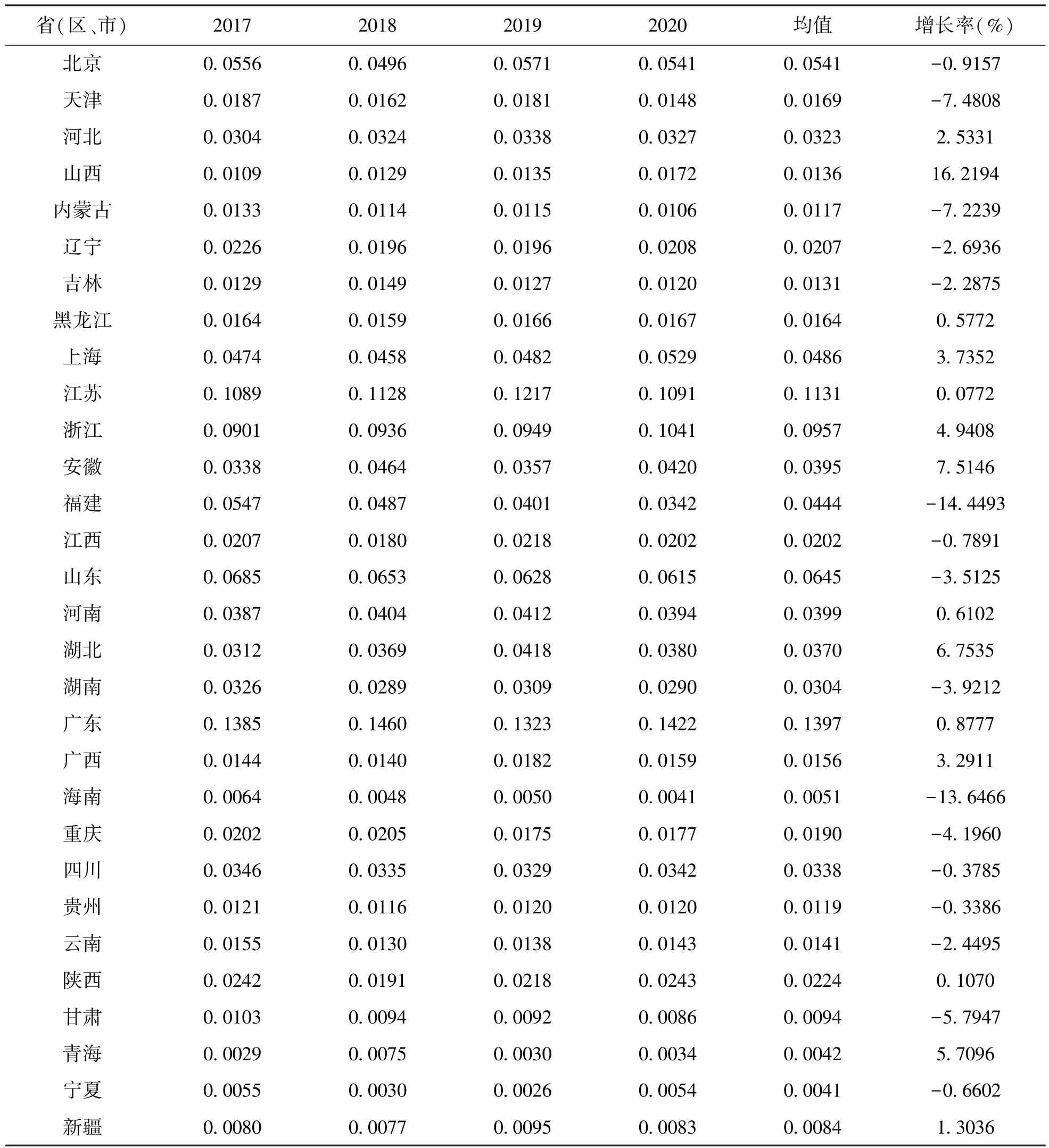

基于数字经济发展新动能指数综合指标体系,测算2017~2020年全国30个省(区、市)数字经济发展新动能指数的三级指标的配置水平,本文对东、中、西部区域的划分参考陶长琪和徐茉(2021)[5]的研究,计算出如表 2所示的各个省(区、市)以及三大地区的年平均值和年几何平均增长率,以此来把握数字经济发展新动能指数的三级指标的配置水平的整体情况。

由表2可知,基础型动能水平在东、中、西部地区的年均值分别为0.0650、0.0165、0.0139,年均值最高、最低省(区)分别为广东、宁夏。资源型动能水平在东、中、西部地区资源型动能水平的年均值分别为0.0496、0.0299、0.0275,年均值最高、最低省份分别为广东、青海。技术型动能水平在东、中、西部地区技术型动能水平的年均值分别为0.0650、0.0237、0.0087,年均值最高、最低省份分别为广东、青海。融合型动能水平在东、中、西部地区的年均值分别为0.0478、0.0355、0.0173,年均值最高、最低省份分别为江苏、海南。服务型动能水平在东、中、西部地区服务型动能水平的年均值分别为0.0602、0.0245、0.0129,年均值最高、最低省(区、市)分别为广东、宁夏。由上述结果可知,数字经济发展新动能三级指标的配置水平缺乏地域均衡性,2017~2020年其年均值均呈现东部>中部>西部的状态。其中技术型动能的差距最大,东部地区的年均值接近于西部地区的7.5倍。这是由于技术创新往往只集中在少数发达地区,以便提高创新效率。全国的资源型动能配置水平年均增长率为1.80%,资源型动能发展潜力极大,虽在高配置的东部地区的发展略有下降趋势,但在全国总体的发展却呈上升态势,且在中、西部地区的发展势如破竹,它不仅能显着促进低配置地区数字经济的发展,有效缩小高、低配置地区数字经济的发展差距,均衡全国数字经济发展水平,又可促进全国数字经济发展水平的提高。

表2 2017~2020年数字经济发展新动能指数的三级指标水平

3.1.2 数字经济发展新动能指数的配置水平

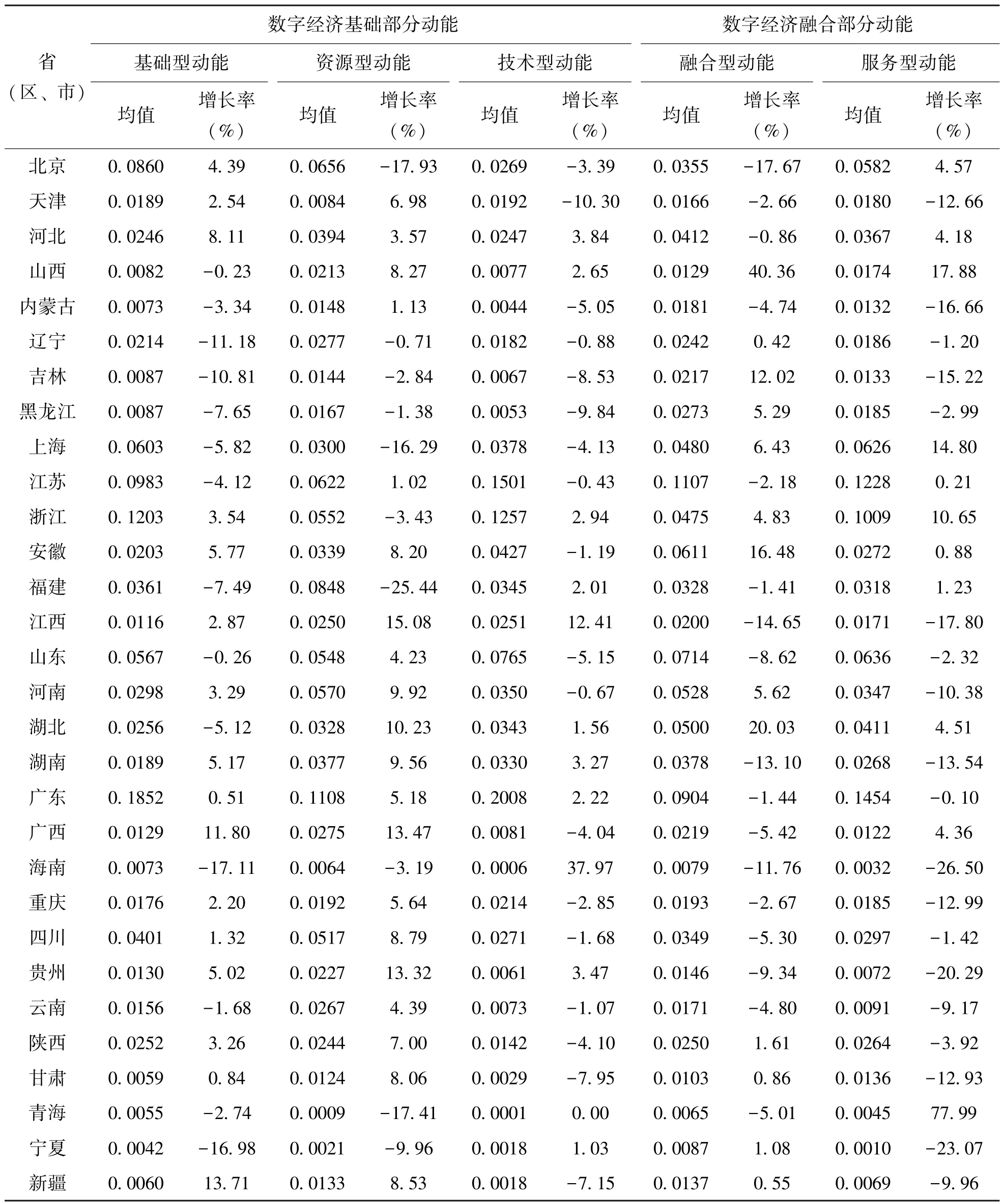

按照熵权TOPSIS法,计算出如表3所示的2017~2020年数字经济发展新动能指数的年平均值和年几何平均增长率,分析我国各个省(区、市)数字经济发展新动能的综合配置水平。

表3 2017~2020年数字经济发展新动能指数的综合水平

由表3可知,数字经济发展新动能指数年均值排名前5的省(区、市)依次是广东、江苏、浙江、山东、北京,其年均值都高于0.5000;年均值排名末5位的省(区、市)分别是甘肃、新疆、海南、青海、宁夏,其年均值均低于0.0100;全国数字经济发展新动能指数,最高省(区、市)是最低省(区、市)的34.07倍;以上均表明我国省(区、市)间数字经济发展新动能指数水平的差距十分明显。此外,东部地区数字经济发展新动能指数的年均值是0.0577,是中部地区(0.0263)的2.19倍,是西部地区(0.0141)的4.09倍,说明我国三大地区间数字经济发展新动能指数水平也存在较大差距。东部地区中发达城市占比较高,同时又坐拥华为、腾讯、字节跳动等大批引领数字经济发展的龙头企业,数字经济产业链的搭建完全,数字经济产业生态的构建完成给予了其数字经济大力发展所需的机遇与支持。而中、西部地区则存在着由于客观基础薄弱导致的产业数字化转型缓慢,以及人才激励机制不健全、工作机制不完善、缺乏区域数字经济发展方向的全局观而导致的数字经济发展软环境建设不足。

3.2 数字经济发展程度的空间分布特征分析为探索数字经济发展程度的空间分布特征,本文将以2017~2020年数字经济发展新动能指数的综合水平年平均值做探索性空间数据分析。

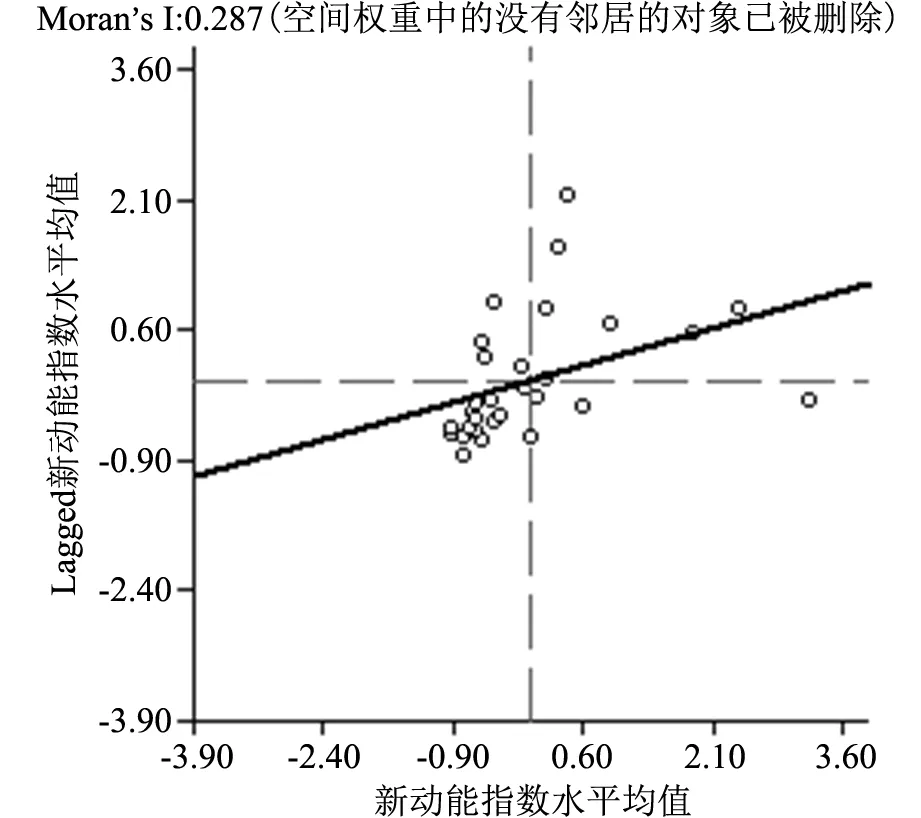

对数据进行单变量Morans I的全局空间自相关分析来检验30个省(区、市)数字经济的发展水平是否存在空间上的联系,结果如图1所示。

图1 全局空间自相关分析莫兰散点图

由图1知,莫兰指数为0.287是显着的。位于一、三象限的点明显多于二、四象限,说明大多地区数字经济新动能指数水平均值表现为高高聚类或低低聚类,可认为各省(区、市)与其周边地区的发展水平在空间上呈现一定正相关关系。

为了进一步验证此聚类模式,本文生成了便于观察地区聚类模式的LISA聚类地图(图略)。

由聚类地图可知,除去空值和集聚效果不显着的地区,仅一个地区与其周边地区的数字经济发展水平呈现低高聚类,其余都呈现为高高聚类或者低低聚类。4个省(区、市)(上海、江苏、安徽和福建)呈现高高聚类。东部地区数字经济发展水平较高,内部数字经济发展联系紧密,增强了高高集聚的程度。安徽紧靠数字经济发展高水平省(区、市),自身在中部地区也处于领先地位。呈现低低聚类的省(区、市),大都出现在数字经济发展水平较低的西部地区,其内部数字经济发展联动较少,数字经济发展水平较为缓慢。除此之外,江西省呈现低高聚类。江西省地处中部地区,虽紧连数字经济发展高水平的东部地区,但自身数字经济发展水平位于中部地区中下游,与东部省(区、市)存在显着差距。

在此基础上,进一步生成数字经济发展新动能指数水平的LISA显着性地图(图略)。

根据显着性地图可知,我们在LISA聚类地图中提取的聚类地区通过了显着性水平为0.05(新疆维吾尔族自治区、内蒙古自治区、四川省、江西省、安徽省、江苏省、上海市)或者显着性水平为0.01(甘肃省、福建省)的显着性检验。所以,本文有充分理由不拒绝从LISA显着性地图提取的聚类地区。

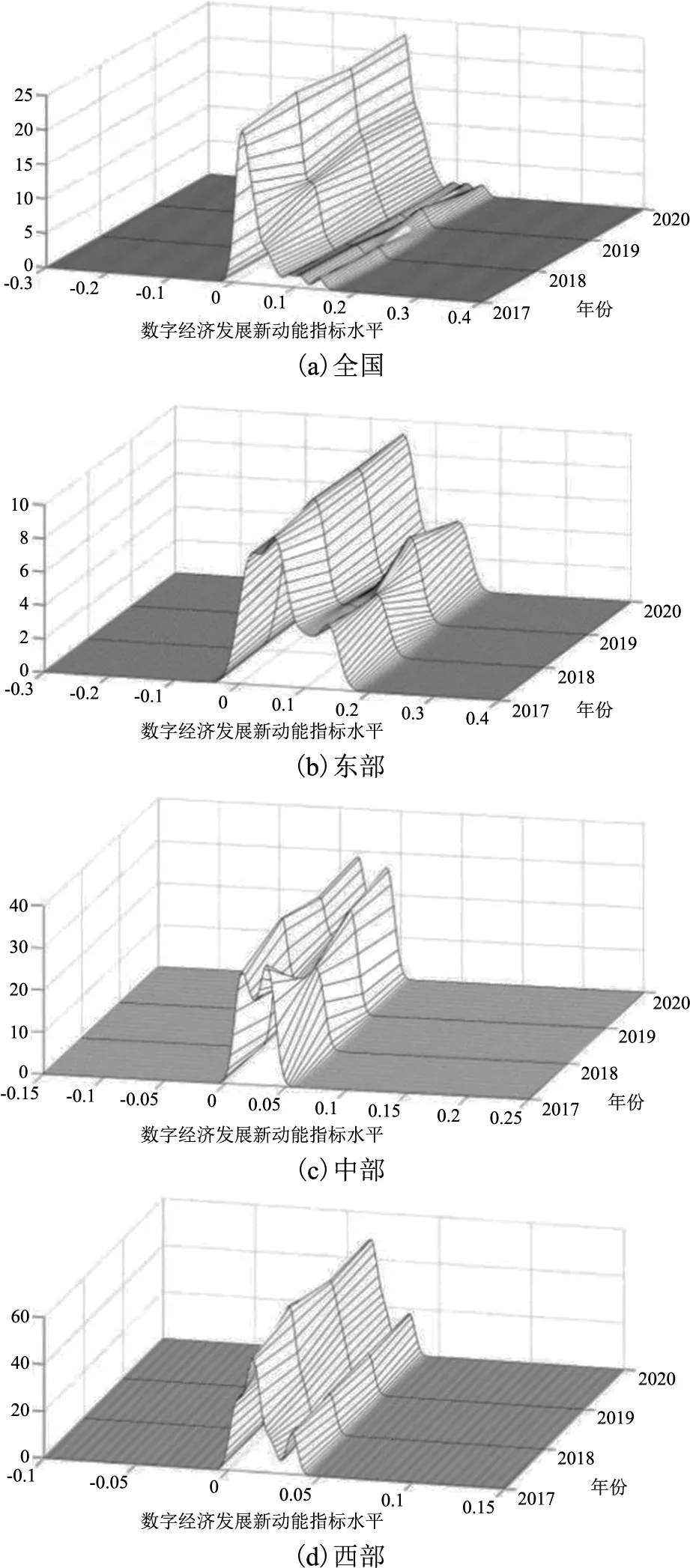

3.3 数字经济发展程度的时间变化趋势分析为了明晰我国不同地区、不同时段下数字经济发展新动能指数水平的总体分布和变化趋势,对2017~2020年各省(区、市)数字经济发展新动能指数的水平按照空间尺度进行核密度估计,并绘制出核密度三维曲线图。

图2(a),从位置上看,该曲线呈单峰钟型分布且较为陡峭,曲线分布以较低的水平为峰值,说明高水平发展的省(区、市)遥遥领先但数量较少。从形状上看,曲线左右两端尾部覆盖区域面积相差不是十分明显,总体峰宽较大且右侧拖尾严重,可见目前我国数字经济新动能指数水平处于低、高水平的省(区、市)差距在逐年增大。

图2(b),从位置上,看曲线峰值均在左端,相较于图(a),曲线右侧覆盖面积明显较大,说明高水平省(区、市)比例较多。从形状来看,2017~2020年,曲线变化趋势并无太大区别,这说明东部地区数字经济发展比较稳定,同时内部发展差距逐年加大的情况并未改变。

图2 全国及三大地区的数字经济发展新动能指数水平的核密度估计图

图2(c),从位置上看,单峰左移后右移,峰值降低后上升,这说明其发展不稳定。从形状上看,曲线峰宽降低、分布两侧拖尾加重,说明中部地区内部数字经济发展新动能指数水平差距较小,且均呈现正增长的良好态势。

图2(d),从位置上看,单峰右移,峰值降低,这说明低水平发展的省(区、市)比例在降低,呈现正增长的趋势。从形状上看,峰宽明显增大、分布两侧拖尾加重,这说明内部数字经济发展新动能指数水平差距在逐渐拉大。

综上可知,东部地区负增长多出现在内部中低配置水平的省(区、市),而中部和西部地区除个别省(区、市)外分别呈现负增长和正增长趋势,由此导致全国范围内数字经济发展新动能呈现三级阶梯式的局面。

4 结论与政策建议本文基于2017~2020年全国30个省(区、市)的面板数据,通过熵权TOPSIS法、ESDA和核密度估计法对我国数字经济发展水平进行了综合评价,得到实证结论如下:数字经济的发展水平呈现出东部地区>中部地区>西部地区的阶梯式分布,相邻省(区、市)的数字经济发展水平趋同且集聚情况存在地区差异。对于与东部地区数字经济发展水平的差距,中部地区正逐步缩小而西部地区正逐步扩大,同时东、西部乃至全国内部省(区、市)间的数字经济发展水平的差距都在逐年扩大。

结合实证研究结论,为了推进我国数字经济的协调发展,重点提出如下政策建议:

(1)加大对数字经济技术型动能发展的投入,为未来我国建设数字时代经济技术的发展打下坚不可摧的基础。需要进一步加大中央地方人民政府在推动数字时代经济这个新兴技术领域共性基础技术科学、行业领域共性基础技术和行业关键技术等各个方面的技术研究与推广的投入。

(2)增强地域合作,实现共同进步。实施地域合作以探索数字经济区域协调发展模式、高水平地区总结推广数字经济发展经验以及成功模式以便低水平地区借鉴参考、共享资源和技术以强化地域间产业对接,助力强化落后地区的比较优势。

(3)完善数字经济发展政策,给予因地制宜的政策扶持。根据所处地区的地理位置、拥有资源、产业结构特征,合理规划完善数字经济的顶层设计、强化低水平地区的互联网基础设施建筑、锻炼培训低水平地区从业人员数字技能水平,能最大效益地有效推动低配置地区的数字经济发展,从而缩小地区差异。