费娟 刘瑶 吴洪艳 闵笛

摘 要:混合式教学是互联网+及后疫情时代广为应用的教学模式。本文首先对混合式教学的内涵进行了阐述并分析了其发展现状,通过在线上和线下教学中融入多元信息技术,提出了混合式教学的整体参考方案,并以工科课程“通信原理”为例,围绕着课程的学习活动、教学资源、教学评价等方面对混合式教学进行了具体的设计。最后,在“通信原理”课程的实践教学中实施并验证分析了混合式教学的效果。

关键词:信息技术;混合式教学;慕课;雨课堂;微课

中图分类号:G434 文献标识码:A文章编号:2096-4706(2021)15-0185-05

Abstract: Blended learning mode is a widely used teaching mode in the era of internet plus and post epidemic. Firstly, this paper expounds the connotation of blended learning mode and analyzes its development status. By integrating multivariate information technologies into online and offline teaching, this paper puts forward the overall reference scheme of blended learning mode, and taking the engineering course “communication principle” as an example, this paper makes a specific design of blended learning mode around the learning activities, teaching resources, teaching evaluation and other aspects of the course. Finally, blended learning mode is implemented in the practical teaching of “communication principle” course, and its effect is verified.

Keywords: information technology; blended learning mode; MOOC; rain classroom; microlecture

0 引 言

数字化信息网络的普及使得混合式教学模式在国内外广受关注。美、日、韩等国已经大范围地进行混合式教学的推广,而中国校园的混合式教学在政策以及疫情的推动下,也正处于高速发展与建设当中。《2017年教育信息化工作要点》提到,“大力推进跨学校、跨区域的网络教研活动,积极促进线上线下相结合的混合式学习模式的普及”[1];《教育信息化“十三五”规划》提到,“继续推动高校建设并向社会开放在线课程,促进高校开展在线开放课程线上线下混合式教学改革”[2];混合式教学模式可以充分发挥信息技术优势,将线下课堂与线上教学相结合,实现教学效果的最优化。当前,新冠疫情继续在全球蔓延,在后疫情时代的抗疫环境下,混合式的教学模式为教学工作带来了便利,符合常态化抗疫阶段的特殊需求。

1 基于多元信息技术的混合式教学模式

传统课堂多以教师为中心,难以调动学生的积极性和主动性。教育工作者们需要思考该如何在学习和教学模式上实现创新,如何充分利用现有的各种信息技术,将现代化信息技术与教学工作完全有效地融合。混合式教学模式以建构主义为指导思想,整合了多种现代化的教育技术和教学方法,其中,先学生自学再由教师讲解来激发学生积极讨论的学习模式更符合认知规律,在激发学生的学习自驱力、促进学生有效提问以及建构学生的知识体系等方面有着积极的导向作用。

1.1 现状分析

混合式教学的概念源于国外的培训机构,指的是线上教学与线下教学相结合的教学形式[3],后被引入高校教育领域,并得到高度的认可和应用。

“混合式教学”在国内的研究,相比美、韩等国家起步晚一些,但近年来我国在该方面的研究成果可观。从近五年的理论研究来看,研究内容集中在以下几个方面:(1)对教学系统的使用以及对网络技术的研究[4,5];(2)对教学经验的分享[6,7];(3)结合实践研究的实证数据[8,9];(4)与其他教学法或教学理念相结合而总结出的教学模式[10,11]。这些研究对“混合式教学”理论在我国研究领域的发展发挥了重要作用,同时对实际的教学实践也起到了很大的促进作用。然而,当前对混合式教学的研究还存在一些问题,主要表现在:(1)研究往往针对教学中的某一环节展开,利用单一的信息化技术,鲜有综合利用多种信息技术且覆盖整个教学环节的教学方案;(2)研究的内容还应该进一步深化,目前绝大多数的研究都在强调“混合式教学”这一教学模式的优点,缺少对其局限性或是在研究中所遇到的困难进行研究和讨论,进而提出解决方案;(3)研究所涉及的学科门类还需拓展,目前该教学模式的研究和实践主要集中在计算机、英语类学科中,需要更好地将这一教学模式推而广之。本文将以通信类课程为例,构建并实现混合式教学,并对教学的效果进行分析总结。

1.2 混合式教学模式构建

本文提出的是适合大学应用性课程的混合式教学模型,以“通信原理”课程为例,给出完整的教学方案并予以实施。在教学实践中,采用问卷调查和分析平台数据等研究方法,对学习效果进行评价并优化教学模型。主要围绕以下几个方面进行研究:

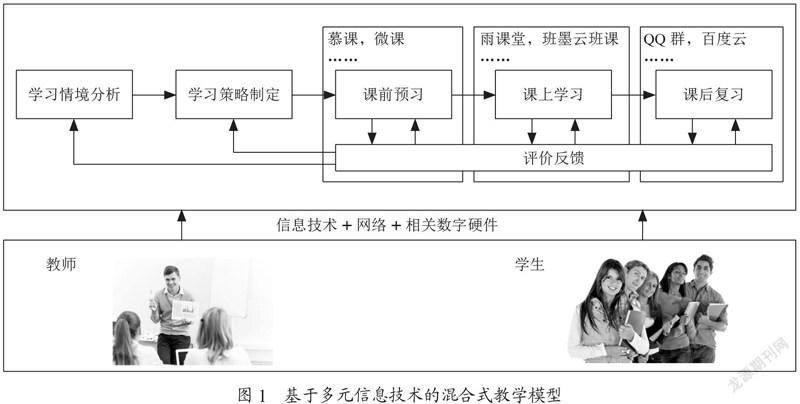

(1)构建适合的混合式课堂教学模型。充分调研师生在教学过程中所面临的困难和问题,探究现行的信息化教育技术及平台并分析适用场景,分析混合式教学模式的内涵、特征及国内外典型案例,充分考虑学科内容的适应性、信息技术及学生的特点等问题,构建了完整的教学模型。如图1所示,根据学习情境制定学习策略,提供“课前—课上—课后—评价反馈”的完整教学模型,不同教学阶段需要用到的信息化技术不同,需要进行充分调研并在实践中不断根据反馈信息进行优化调整。

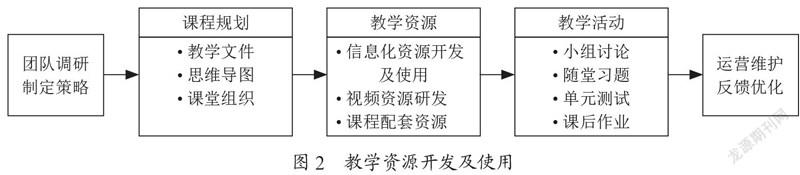

(2)建设开发相关的教学资源并运用于课堂。在课程实践过程中,针对信息类课程的特点,通过慕课或微课的方式完成课前预习,通过增加信息化的习题来辅助课堂和课后的学习,并完成数字化评价,这些教学资源的建设是混合式教学中的重要一环。另外,还要根据教学需求,合理设置有关教学活动,激发学生的积极性及自学能力。图2给出了教学资源的建设思路及具体的使用内容。

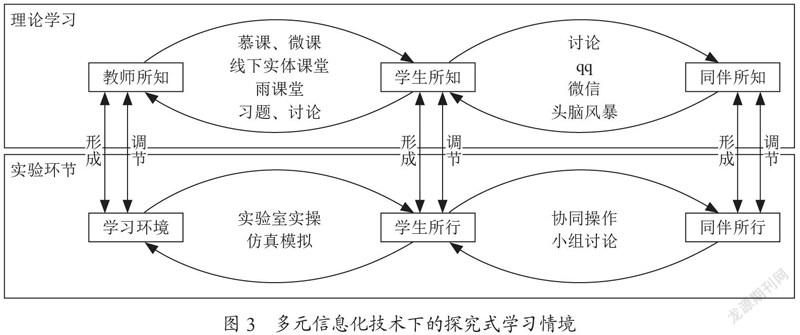

(3)探究式的课堂情境设计。混合式教学模型需创造个性化协作学习环境,支持学生与学习共同体之间的协作学习。

多元化的信息技术可以通过提供不同的网络平台供生生、师生间讨论交流,通过自主探究和小组协作的方式,培养学生独立学习的能力和协作学习的意识。图3给出了多元信息化技术下的探究式学习情境。选择合适的信息化技术并组织实施,从而实现理想的探究式学习情境是教学实践中的一个关键问题。

1.3 教学研究设计——以“通信原理”课程为例

1.3.1 “通信原理”课程简介

“通信原理”课程是电子信息工程、通信工程、物联网工程等专业的一门重要的专业基础课程,课程理论内容抽象难懂,实践环节所占比重较大。在传统的教学过程中,理论课上学生的练习机会少,教师无法得到及时的学情反馈;实验课上课时不足,受到实验室开放时间有限等教学条件的限制,学生的实验教学效果不够理想。

以上“通信原理”教学中所存在的问题不利于学生对课程的深入学习。因此,利用信息技术将混合式课堂的理念及实践引入“通信原理”课程是非常重要的举措。

1.3.2 研究内容

研究内容重点在于基于当下的各种信息化技术提出整体的教学设计方案和模型;在此基础上,还要创建不同环节所需要的各种资源。针对工科课程的特点,资源开发集中在网络课程资源、远程实验资源、工程项目资源、工程实践教学资源、企业学习资源等。最后,要设计科学合理的教学评价反馈,从而构成整个教学过程的闭环回路,为后续的教学设计提供矫正完善的依据。需要注意的是,针对工程专业的特点,教学评价不仅仅包含线上教学中理论知识的评价,也应该包含解决复杂工程问题的能力、团队合作能力,设计思维、创新思维以及创造力等隐形评价,针对这部分教学目标,要引入过程性评价,将教师的观察以及学生在项目学习过程中的行为表现等作为评估依据。

1.3.3 研究过程及实施

目前,在电子信息工程专业“通信原理”的授课过程中,理论知识的学习采用慕课线上预习,线下教学借助雨课堂平台并及时推送习题进行理论评价;实验课上,通过录制微课对实验讲解进行了翻转,课堂上主要是学生讨论、动手操作;课程设计环节通过项目的形式进行,给学生们推送了很多线上的电子工程项目资源、企业学习资源,学生通过自学讨论的方式,在线下进行实操完成课程设计的任务并进行答辩演示。

2 实践效果与改进

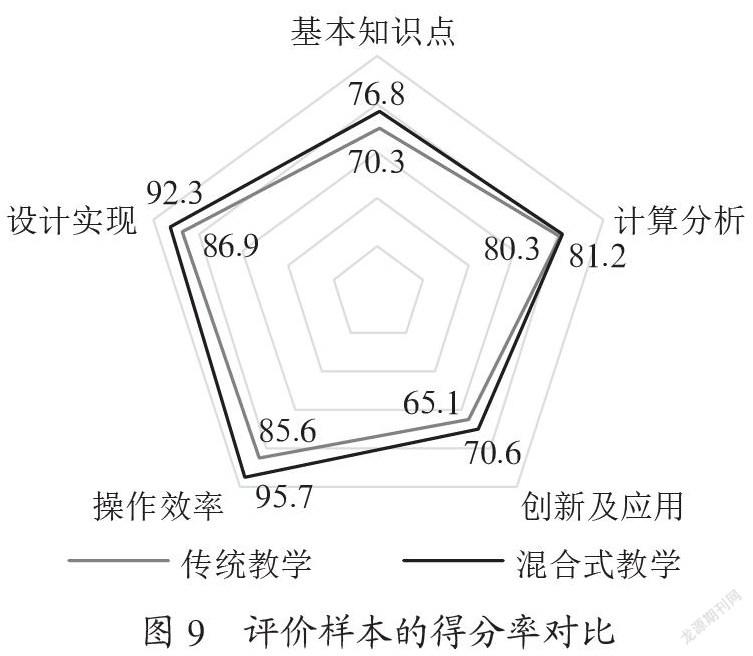

针对“通信原理”课程混合式教学的效果评价,基于课程目标的实现情况,提供了综合考量结果和过程的多元化评价方案。课程最终成绩由在线成绩和线下成绩两部分构成。在线成绩包括学生的学习进度、活跃度、在线的章节小测表现,线下成绩包括课堂讨论、平时作业、实验成绩、期中成绩和期末成绩等[12]。具体构成如表1所示。

2.1 混合式教学效果分析

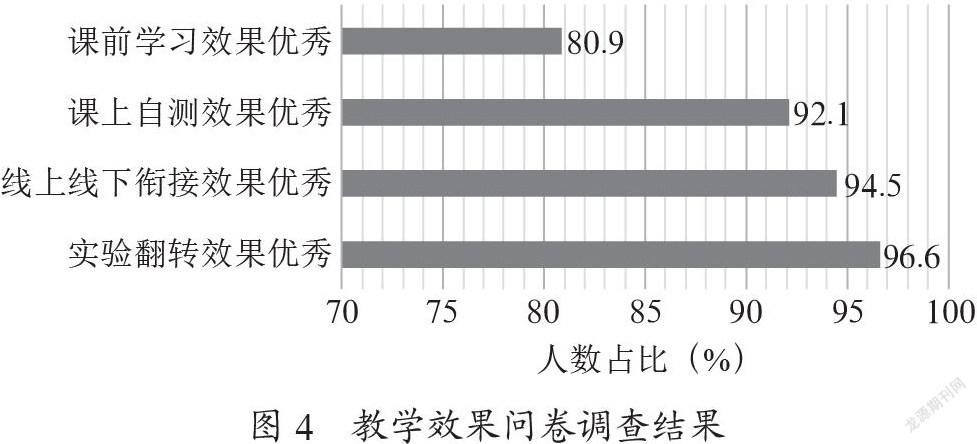

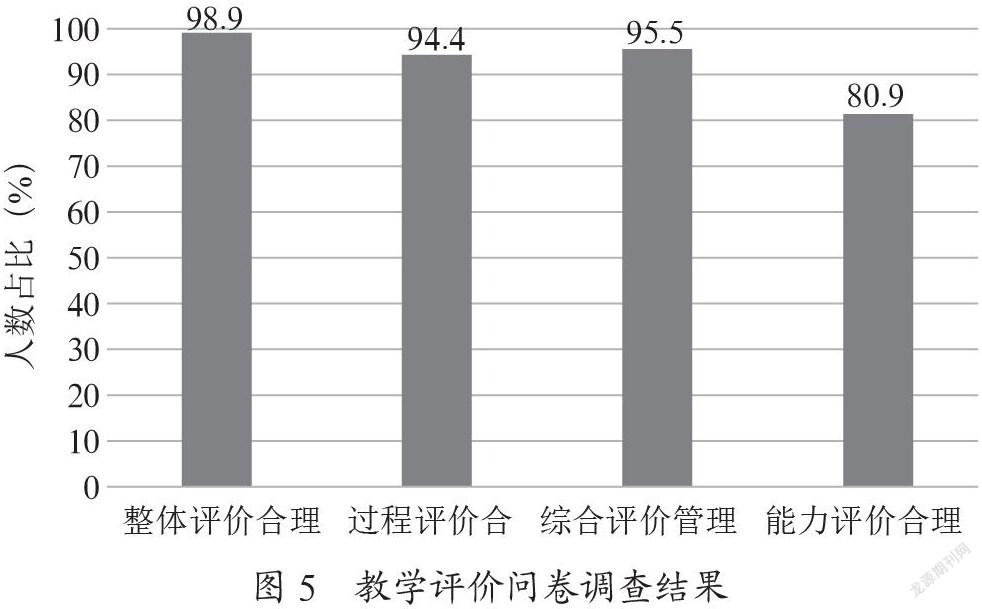

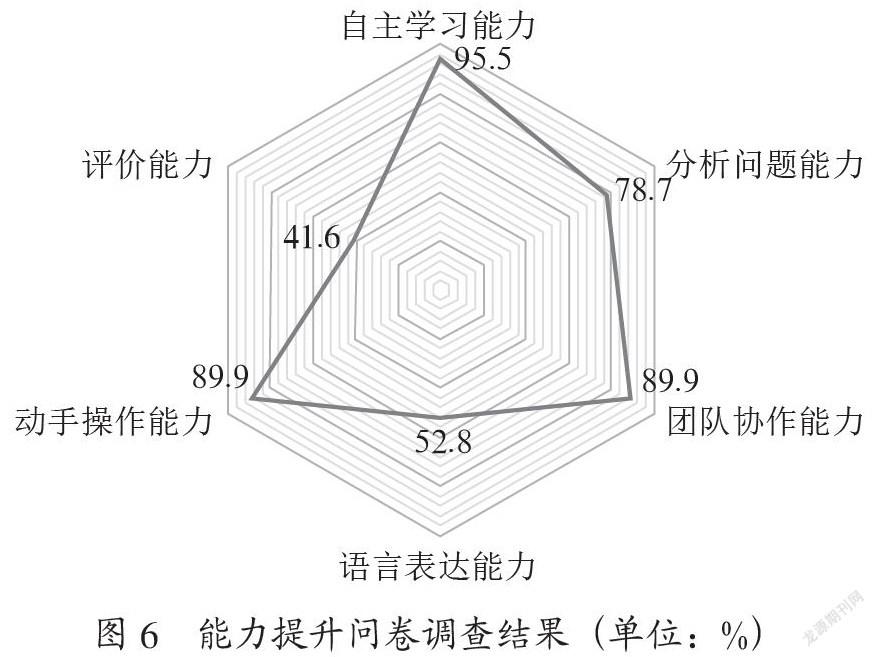

利用多元信息技术践行了混合式教学后,以调查问卷形式进行了教学效果的反馈分析,发放94份问卷,回收89份有效问卷。问卷调查主要针对教学效果、教学设计、教学评价、能力提升等内容,部分数据统计结果如图4、图5、图6所示。

图4给出了针对教学效果的问卷统计结果:通过课前的在线慕课学习,80.9%的学生表示可以掌握50%以上的基本知识点,这表明线上的教学设计能够为开展课堂探究式的学习提供协助;92.1%的学生认为雨课堂推送的自测题目使教学目标更清晰明确,有利于查找知识盲区,调整学习进度和学习方法,进而提高自主学习的质量和效率;94.5%的学生认为线上线下混合式教学设计较为合理,课堂听课效果有所提升;96.6%的学生认为翻转式的实验教学有效地提升了实验课堂的效率,提升了个人动手能力和团队协作能力;同学们对现行的混合式教学模式表示认同,但是在建议环节有部分同学认为雨课堂中的弹幕上有些发言过于自由散漫,不利于课堂教学目标的实施,基于此,计划在下一轮的教学实践中不再全时段开放弹幕,改为限时开放。

图5给出了针对教学评价的问卷统计结果,结果表明同学们认可现行的评价方式,认为评价方式综合了过程,结果和能力等多方面的评价,能够比较科学地体现学生的学习成效。有学生在问卷中建议对分组任务中同一小组不同组员的评价应给予区分,基于此,下一轮的教学实践中将要求提交小组分工,并适度区分小组成员的成绩。

图6给出了针对能力提升的问卷统计结果,结果表明同学们认为混合式教学大大提升了学生的自主学习能力、分析问题能力和团队协作能力,相对而言,语言表达能力和评价能力的提升较小,这说明现行的混合式教学有助于学生的“知识”“理解”等低阶思维能力以及“协作”等合作能力的提升,而对学生“评价”和“表达”等高阶能力的提升不够显著,基于此,考虑在下一轮的教学实践中增加分组大作业,学生以分组的形式对作品进行汇报答辩,并对其他小组的作品进行评价打分。

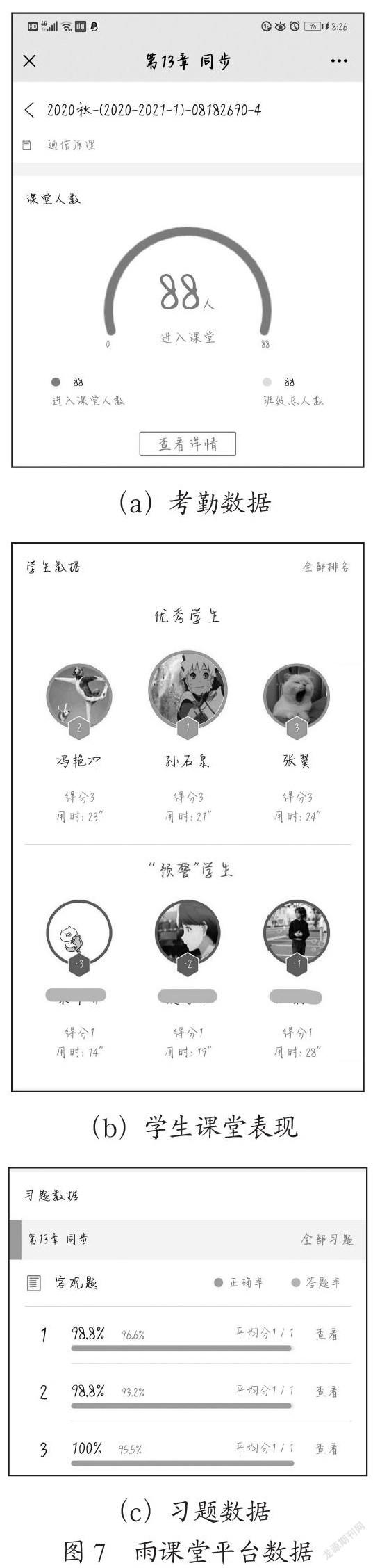

另外,借助雨课堂的平台数据,可以直观地对教学效果进行评价。图7是课程教学过程中的一节课后报告,可以看到大多数同学对课上推送的自测题的掌握情况良好。同时,雨课堂所推送习题的完成情况以及平台上有关考勤的数据也可以作为评价学生成绩的依据,方便教师期末进行成绩评定。

2.2 学习效果对比分析

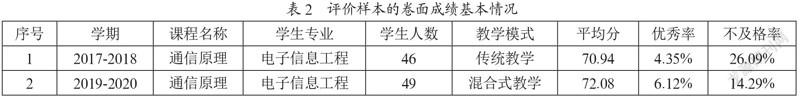

为对比混合式教学和传统教学的学习效果,选择了不同教学模式下同专业不同年级的学生作为样本,对其期末卷面成绩进行了分析对比,结果如表2所示。

从表2可以看出,相较于传统教学,混合式教学模式下学生的平均分提高了近2分,同时,优秀率(90分及以上)上升了1.77%,不及格率(59分及以下)下降了11.8%,以上数据表明,混合式教学模式下学生成绩更优秀且不及格情况得到明显的改善。

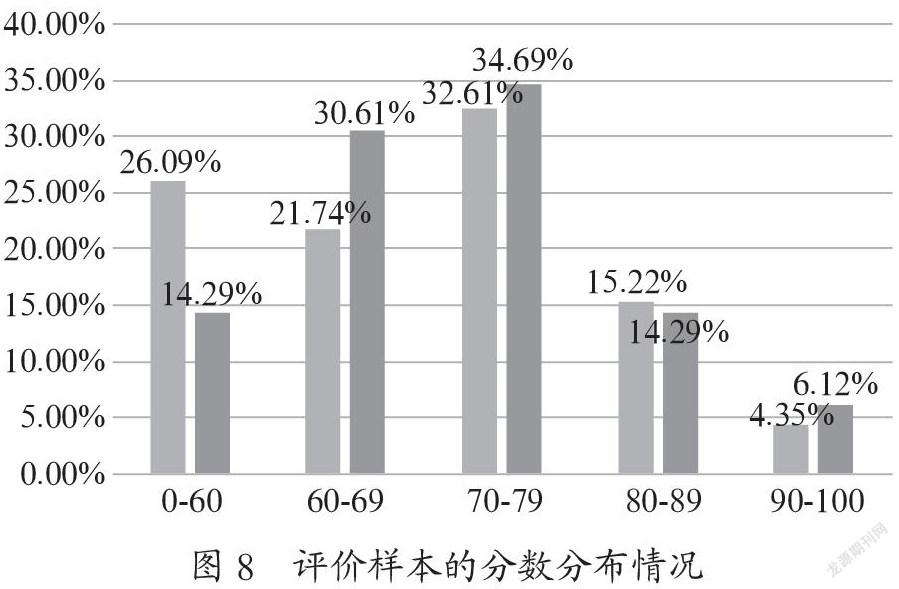

图8给出了不同样本在不同分数段的统计结果。可以看出混合式教学对于不及格率的改善非常明显,通过查看试卷可以发现在样本2的学生试卷基本知识点的得分率普遍较高,这得益于混合式教学中基本知识点的学习设计更精准深入,通过课前预习、课上预习自测以及课后习题推送、阶段小测等多样化的形式可以更深入地反馈出学生的学习效果,进而促进学生对知识点的掌握。由于基本知识点在试卷中所占的分值比重较大,因此整个样本2的及格率大大提升。

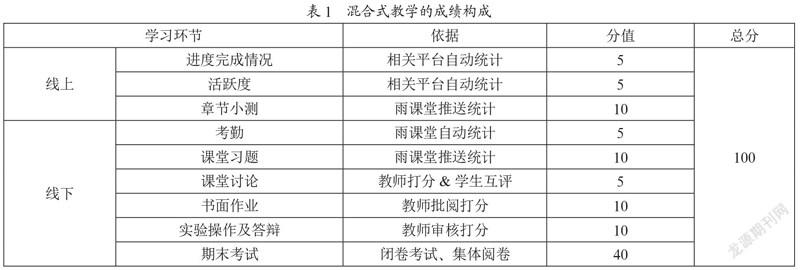

图9对比分析了不同样本综合评价中的部分得分率,理论知识的卷面得分涵盖了基本知识点、计算分析以及创新应用,而实验环节的考核主要看中操作效率和设计实现。从图9可以看出,混合式教学对于基本知识点和操作效率的提升效果最为明显,这主要利益于线上慕课预习、课堂自测推送以及线下针对性的讲解等多个环节为学生对基础知识的掌握提供了更有效的保障,同时,基于微课的实验课堂的翻转使得学生可以对实验原理以及操作环节进行反复的播放学习,有利于学生对实验内容的深入理解以及学习效果的提升。

3 结 论

工科专业的教学不仅要强调理论知识的学习,更要重视知识的应用以及各种能力的培养和素质的养成。将混合式教学应用于工科课堂,是“互联网+”时代网络信息技术与工程教育深度融合的体现,也是培养具有全面能力素养、高层次、创新型工程人才的必然要求。本文以“通信原理”课程的混合式教学改革为例,给出了工科专业混合式教学设计的方案,并对混合式教学效果进行了评价和分析。得出以下结论与建议:

(1)“通信原理”课程的混合式教学实践结果表明:混合式教学应用于工程类课程不仅能够在理论知识学习层面有所提升,同时在实践操作、创新应用等方面也取得了更好的效果。混合式教学模式有利于培养具有全面能力素养的工科人才。

(2)混合式教学的线上部分注重基本理论知识的学习以及实验操作步骤的讲述,学生的低阶学习能力很容易在线上学习中得到提升,而难度较大的高阶学习能力需要在线下的课堂教学中,在教师的观察和引导下逐步提升,线下教学要保证充分的交流反馈。混合式教学要根据学生的学习特点以及课程特点,进行整体的方案设计。

参考文献:

[1] 2017年教育信息化工作要点(上) [J].中国信息技术教育,2017(5):2-3.

[2] 任友群,郑旭东,吴旻瑜.深度推进信息技术与教育的融合创新——《教育信息化“十三五”规划》(2016)解读 [J].现代远程教育研究,2016(5):3-9.

[3] 余胜泉,路秋丽,陈声健.网络环境下的混合式教学——一种新的教学模式 [J].中国大学教学,2005(10):50-56.

[4] 严新金.基于课路时光平台的云课堂教学模式构建研究 [J].教育研究,2019,2(4):39-40.

[5] 赵嵬,姚海莹.基于蓝墨云班课的混合式教学行为研究——以“现代教育技术”课程为例 [J].现代教育技术,2019,29(5):46-52.

[6] 廖志成,刁小行.高校思想政治理论课实施混合式教学的基本经验 [J].教书育人(高教论坛),2019(9):102-103.

[7] 李明.美国高校混合式教学模式改革的经验及问题研究 [J].山东高等教育,2019,7(5):70-75+81.

[8] 谢欣,陈燕飞,刘先凤.基于学生自建微课平台的混合式教学探究——以“设计思维与创新”课程为例 [J].现代教育技术,2019,29(1):59-65.

[9] 杨芳,张欢瑞,张文霞.基于MOOC与雨课堂的混合式教学初探——以“生活英语听说”MOOC与雨课堂的教学实践为例 [J].现代教育技术,2017,27(5):33-39.

[10] 陈曦蓉.基于CBI教学理念的混合式教学模式探析——以“商务英语”课程教学为例 [J].中国电化教育,2019(12):129-134.

[11] 吴锦辉.我国主要慕课(MOOC)平台对比分析 [J].高校图书馆工作,2015,35(1):11-14+40.

[12] 邢丽丽.基于精准教学的混合式教学模式构建与实证研究 [J].中国电化教育,2020(9):135-141.

作者简介:费娟(1980.08—),女,汉族,山西大同人,副教授,硕士,研究方向:教育信息化;刘瑶(1982.09—),女,汉族,黑龙江哈尔滨人,副教授,博士,研究方向:教育技术;吴洪艳(1970.08—),女,汉族,辽宁义县人,副教授,博士,研究方向:教育信息化。

3596500338271