杜兴强(博士生导师),赖少娟(副教授),翁健英(副教授),肖 亮(博士)

2019 年6 月科创板正式成立,由此开启了我国新股发行的注册制试点。2023 年2 月,全面注册制正式实施,意味着我国新股市场长期的核准制阶段结束。从核准制向注册制的转变,契合我国经济转轨、全面深化改革以及资本市场日趋成熟的现实。在这一过程中,政府监管角色的变化尤为引人注意。随着对拟发行公司的“问询审核”权由中国证监会移交至股票交易所,监管者扮演的角色也由对新股的隐性担保者转变为市场的“守夜人”。即监管者不再对新股的价值进行判断,仅对各市场参与主体的行为进行监督,确保投资者的利益得到保护。减少政府监管在新股发行过程中的涉入,削弱IPO 的行政干预,是否会影响对市场的监管效率?是否能有效约束企业、市场中介在上市过程中的会计信息造假等机会主义行为?这些均构成我国新股发行制度市场化过程中需要解答的问题。为此,本文将从制度变迁、监管政策和监管效果三个方面展开分析,以探讨注册制改革对市场监管效率的影响。

一、从核准制到注册制监管干预涉入IPO 过程的程度,是界定注册制和核准制的有效依据。在核准制下,证券监管机构负责审核企业的资质,包括盈利能力、主体资格、股权关系、治理、合规性等诸多方面,只有符合一定条件的资优企业才能获批在股票市场上发行上市。在注册制下,中国证监会仅对企业的申报文件进行形式审查,对证券的价值则不做实质性判断;证券交易所负责对企业的关键问题进行问询;在企业真实、准确、完整地披露相关信息的前提下,由市场投资者最终决定股票能否成功发行以及股票的发行价格(罗进辉等,2023)。

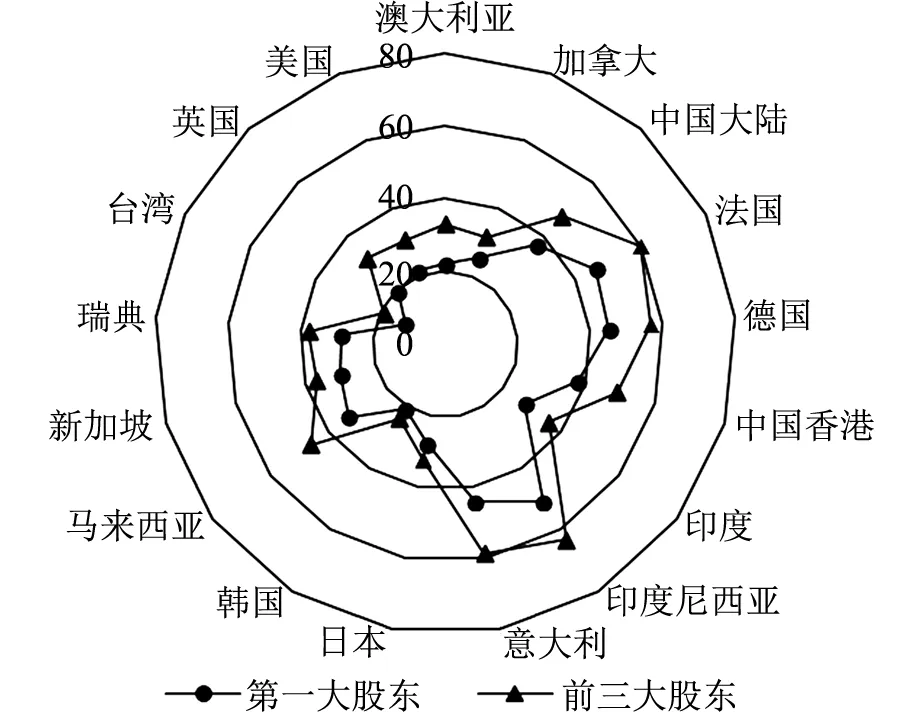

实行注册制抑或核准制,与一国资本市场的发展阶段息息相关。通常,国际成熟资本市场往往施行的是注册制,如美国、日本、中国台湾等,或者实质性的注册制,如英国和中国香港;而新兴市场通常实施的是核准制,如韩国、菲律宾及其他东南亚新兴经济体等。在我国A 股市场设立早期,由于市场制度尚不健全、法律的执行力度相对较弱、欠缺有效的投资者保护制度,实行由监管机构“背书”的实质审核具有现实必要性(高敬忠和王媛媛,2018)。然而,随着企业融资需求的增长和资本市场的发展,核准制下上市过程中设置的种种显性或隐性门槛暴露出弊端。一方面,企业为了获得上市融资资格,滋生迎合上市要求的机会主义行为,部分劣质企业通过IPO 盈余操纵、欺诈发行、寻租等方式“抱病通关”(杜兴强等,2013);另一方面,监管者在市场准入中承担了隐性担保的角色,严格的审核把控限制了上市企业的数量,这不仅会阻碍资本市场发挥应有的资源配置作用,也会导致市场上股票供不应求、投资者面临高定价等问题(张劲帆等,2020)。IPO 屡次停摆即为核准制“大包大揽”式监管的一个注解。不管是在遭遇外部经济环境的影响时(如2008~2009 年受次贷危机冲击导致的IPO 暂停),抑或面临A 股市场自身的调整时(如2005 年股权分置改革和2012 年末拟上市公司频繁的财务舞弊问题导致的IPO 暂停),均由监管部门按下市场调节的“暂停键”。这既不利于资本市场的持续稳定发展,也显著增加了企业和投资者面临的监管不确定性。综上所述,过度依赖政府遴选机制的核准制与我国当前经济的市场化进程相悖,暴露出来的劣势亦越来越多,因而向注册制转变的呼声日益高涨。

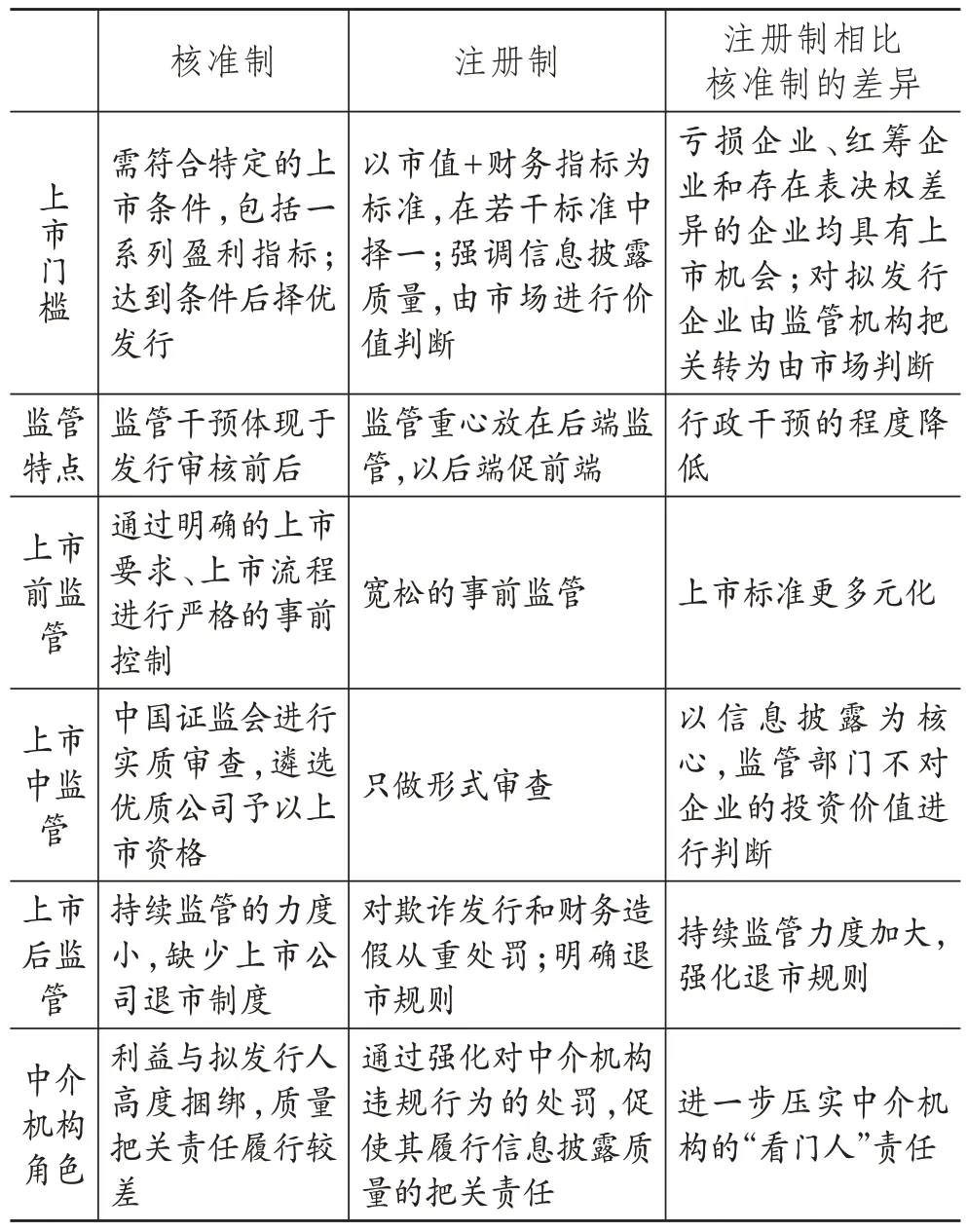

进一步地,注册制改革为厘清政府与市场的关系起到重要的推动作用。相较于核准制,注册制监管侧重于上市后持续监管阶段的后端监管,着重于“以后端促前端”以及“以事中、事后促事前”(黄悦昕等,2023)。具体而言,注册制以信息披露为核心,监管机构在IPO中仅作形式审查,由市场对股票价值进行判断。

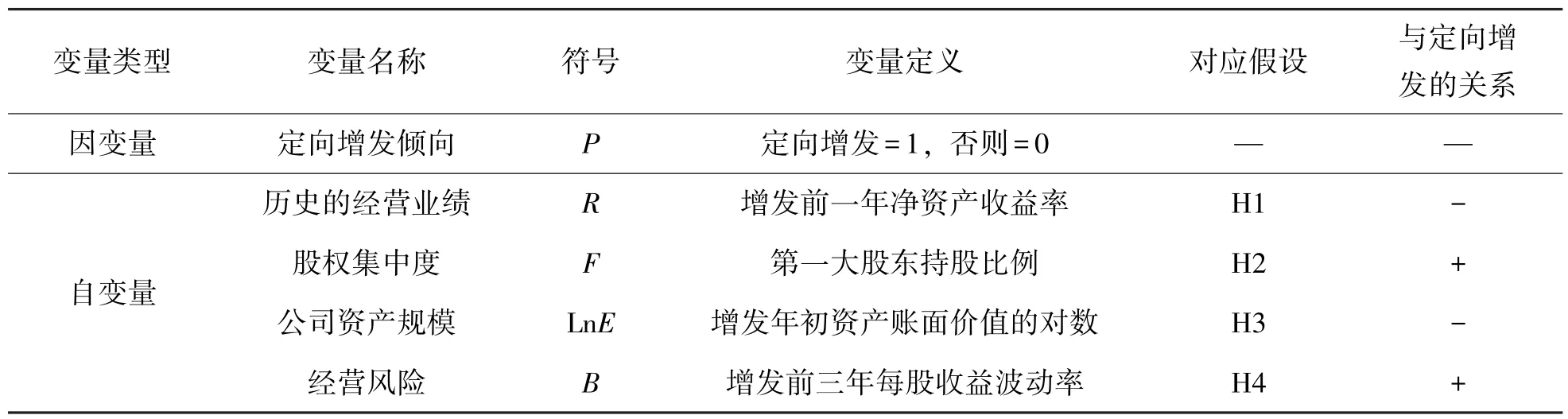

如表1 所示,监管者在上市前、上市过程中充分放权,上市前由辅导机构承担对企业的辅导责任,在IPO过程中将审核问询权下放股票交易所并压实中介机构的“看门人”责任。在上市后持续监管阶段,加强对欺诈发行、IPO 财务造假等行为的处罚,明确退市机制,以形成有力的震慑,促进IPO 会计信息披露质量的提升。核准制在发行审核前后均体现行政干预的特点,包括上市前的严格控制、发审中的实质审查以及上市后的持续监督。监管重心的转移意味着行政干预在新股发行制度中逐渐弱化,市场的主导作用逐渐凸显,从而促进政府和市场的角色清晰化。然而,监管涉入的程度降低是否会影响监管机构对市场的监督效率?注册制会否导致各IPO 主体的违规行为增加?这些问题关系到我国注册制改革的进一步推进和深化。接下来,本文将从监管政策和监管效果两方面展开具体分析。

表1 核准制与注册制监管方式对比

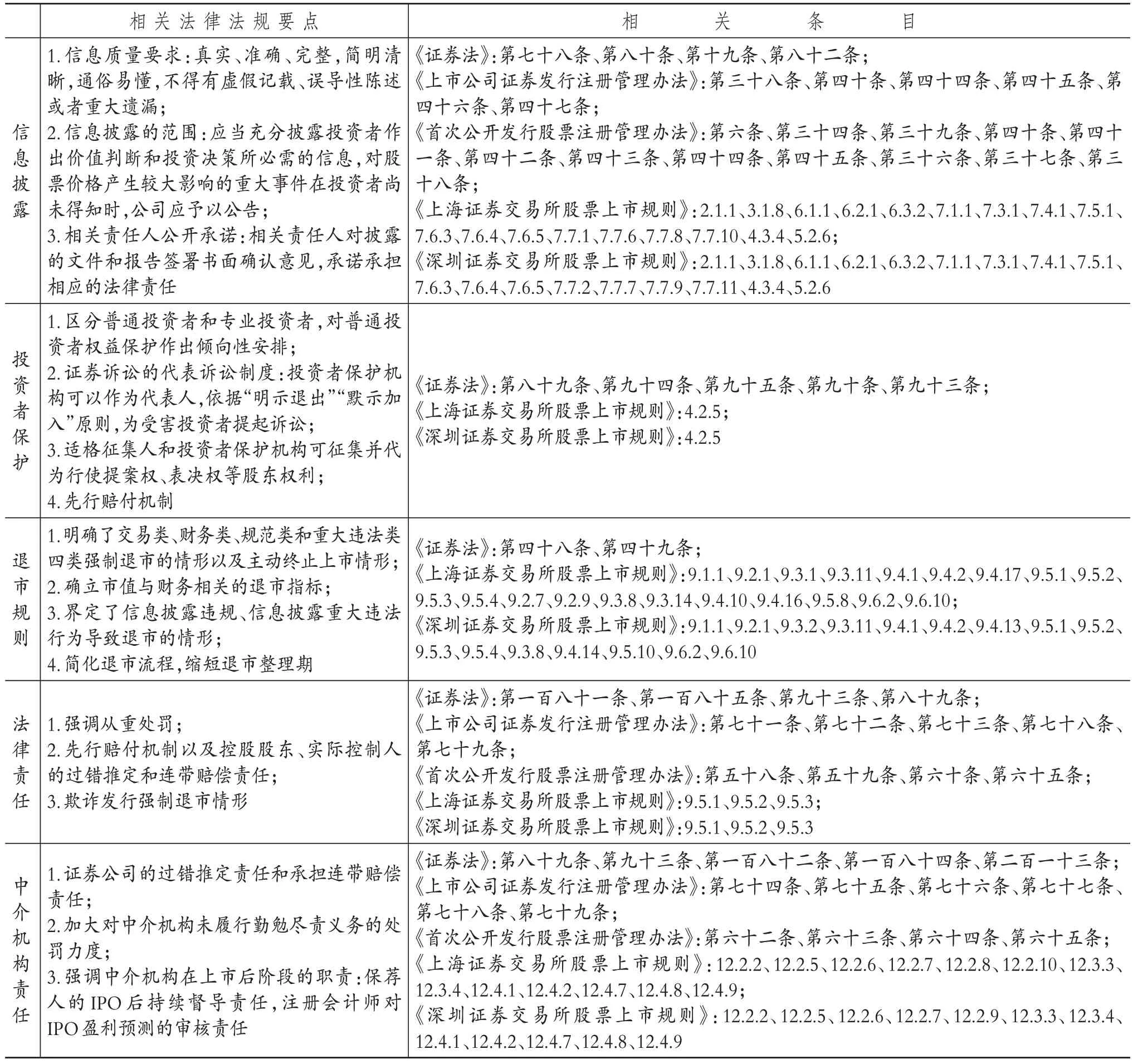

二、注册制改革的监管政策发行制度市场化伴随着行政干预的减弱。与此同时,中国证监会、交易所等通过明确监管要求和监管规则、加大处罚力度,以提高监管效率。本文梳理了与IPO监管紧密相关的法律法规,包括新《证券法》(2019 年12月修订)、《上市公司证券发行注册管理办法》(2023 年2月)、《首次公开发行股票注册管理办法》(2023年2月)①、《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年8 月修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023 年8 月修订),对注册制下监管政策的要点归纳如下:

1.强化信息披露。相关法律法规均强调信息披露在上市前后的核心地位,特别是新《证券法》相较于修订前更是设立了独立的专章对信息披露制度进行规范。第一,明确披露信息的质量要求,即“应当真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。第二,规范信息披露的范围,上市申报过程中“应当充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息”;上市后,对股票价格产生较大影响的重大事件,投资者尚未得知时,公司应予以公告。第三,确立相关责任人公开承诺的信息披露制度。包括发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、保荐人及其保荐代表人、律师、注册会计师、资产评估人员、资信评级人员及其所在机构等在内的相关责任人,需要对披露的文件和报告签署书面确认意见,承诺承担相应的法律责任。具体法律法规条目见表2。提升信息披露的要求,有助于抑制IPO 会计信息造假等机会主义行为,进而提高IPO质量。

表2 与IPO监管相关的法律法规要点

2.完善投资者保护制度。新《证券法》设立了投资者保护的独立专章,对投资者保护制度作出重大改进。第一,首次区分普通投资者和专业投资者,并对普通投资者的权益保护作出倾向性安排。即普通投资者与证券公司发生纠纷时,证券公司具有举证责任;普通投资者提出调解请求的,证券公司不得拒绝。第二,首次规定了证券诉讼的代表诉讼制度,即投资者保护机构可以作为代表人,依据“明示退出”“默示加入”的原则,为受害投资者提起诉讼。第三,适格征集人和投资者保护机构可征集并代为行使提案权、表决权等股东权利。第四,发行人因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失的,可适用先行赔付机制。虽然新《证券法》的一系列举措并非针对IPO 相关主体,但是其对普通投资者的权益保护、代表诉讼制度等安排都形成对注册制下“宽松”的上市要求和弱化的监管干预的有力补充,对可能由此滋生的IPO 会计信息造假等机会主义行为形成有效震慑(徐明,2023)。另外,沪深证券交易所的股票上市规则中亦有对投资者保护机构的相关规定(见表2)。

3.完善退市规则。相关法律法规对上市公司的退市标准和退市程序作出规定,明确的退市制度为加强IPO后端监管提供了依据。修订后的《上海证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》主要有如下变化:明确了四类强制退市的情形(交易类、财务类、规范类和重大违法类)以及主动终止上市情形;确立了市值(适用于交易类强制退市)与财务(适用于财务类和重大违法类强制退市)相关的退市指标,其中交易类指标包含跌破面值即退市(或“1元退市”)的标准;界定了信息披露违规与信息披露重大违法行为导致退市的情形,尤其是首次公开发行股票申请或者披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并受到中国证监会或人民法院处罚的欺诈发行强制退市情形,为约束IPO 财务舞弊等机会主义行为提供了有效机制(赖黎等,2022);简化了退市程序,退市整理期亦作相应缩短,增强了上市公司退市流程的可行性。

4.加大处罚力度,提高违规成本。在注册制下,相关法律法规显著加大了针对欺诈发行和信息披露违法行为的处罚力度,一方面体现注册制强调信息披露为核心的特点,另一方面通过严格的事后控制来约束IPO 行为进而保护投资者利益(徐明,2023)。第一,强调对欺诈发行、财务舞弊等信息披露违规行为的从重处罚。例如,根据新《证券法》的规定,上市公司在IPO 发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容的,最高可处以非法所募资金金额一倍的罚款(原最高处罚金额为募集资金的百分之五),对直接负责的主管人员和其他直接责任人员最高可处一千万元的罚款(原最高处罚金额为六十万元)。严厉的处罚手段为保障IPO 质量提供支撑。第二,先行赔付机制,确保因为IPO公司的欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为遭受损失的投资者及时得到赔偿,并且IPO 公司的控股股东、实际控制人在相应的行为中负有过错推定和连带赔偿责任。第三,明确了欺诈发行强制退市情形,对包括IPO 会计信息在内的披露信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的公司,交易所可对其股票作出终止上市的决定。

5.压实中介机构“看门人”责任。在发行制度的市场化过程中,充分发挥中介机构职责是关键环节之一。由中介机构承担“看门人”的责任,监管机构得以成为市场的“守夜人”,减少IPO过程中的行政干预,进而实现从核准制到注册制的转变。相关的法律法规从以下三个方面压实中介机构的“看门人”责任:第一,明确证券公司在与普通投资者发生纠纷时承担过错推定责任,在发行人因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失时承担连带赔偿责任。第二,通过加大对中介机构未履行勤勉尽责义务的处罚力度,加强对投资者权益的保障。例如,证券服务机构未履行勤勉尽责义务的处罚由原来最高可处以业务收入五倍的罚款提高到十倍。第三,明确中介机构在上市后阶段的职责,以促进其在IPO 过程中勤勉尽责。主要包括规定保荐人在IPO 后两个完整会计年度期间的持续督导责任(即上市公司是否存在重大财务造假嫌疑、资金占用、重大违规担保、侵占公司利益、异常现金流等),明确注册会计师需对IPO 的盈利预测出具审核报告、在盈利预测未能实现时承担相应法律责任。

总而言之,相关法律在信息披露、投资者保护、退市规则、处罚力度和中介机构责任方面的规制日渐完善,尤其是上市后的后端监管思路愈发清晰,体现出注册制“宽进严出”的特点。在注册制下,一方面,由于上市过程中的监管干预减少可能滋生IPO 会计信息造假等机会主义行为;另一方面,强有效的“事后”监管、高昂的违规成本会对欺诈发行和IPO 财务舞弊等形成震慑,从而约束IPO公司的行为。换言之,注册制对市场监管效率究竟发挥正向还是负向作用,尚需要通过经验数据进一步分析。

三、注册制改革的监管效果本文统计了2004~2022 年中国证监会、上海证券交易所和深圳证券交易所对A股上市公司(包括公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员)处罚(本节所指处罚包括监管措施和行政处罚,下同)的情况,以进一步探究注册制改革对市场监管效率的影响②。本文采用的数据均来自CSMAR数据库。

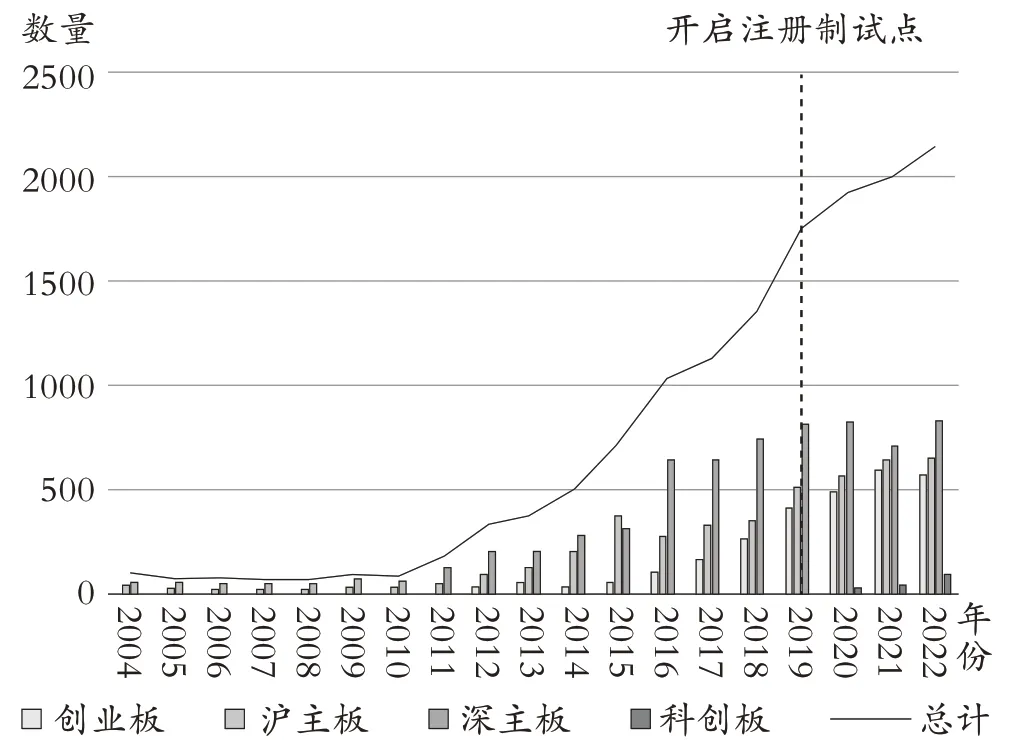

1.注册制改革后对上市公司处罚的力度加大。图1统计了从核准制到注册制改革,监管机构对各上市板块的上市公司处罚的数量。图1显示,2004~2022年中国证监会、上交所和深交所对上市公司的违规处罚力度不断加大,反映出随着证券监管政策的日渐完善,对于公司违规行为的约束和惩罚力度越来越大。在2019 年开启注册制改革之后,上市公司处罚数量持续上升③,表明在新股发行制度市场化之后,监管部门通过加大后端(上市后)的惩罚力度来震慑IPO 过程中的机会主义行为,进而提高监管效率,提升IPO质量。

图1 上市公司处罚情况统计

图2 描述了对上市公司本身的处罚类型的分布情况。如图2(a)所示,对于上市公司的违规行为,监管机构采用监管措施(包括监管关注、责令改正、出具警示函和其他监管措施)进行干预的现象增长更快,而行政处罚(包括警告、通报批评、公开谴责、罚款和没收非法所得等)的增长相对平缓。这说明监管部门对于上市公司的监管具有一定的及时性,在违规行为未达到行政处罚水平时即采取监管手段,显示监管者对早期的、较为“轻微”的公司违规加大了重视程度,体现出证券市场的监管力度不断加大的趋势。图2(b)描述了行政处罚的类型,其中增长最为显著的处罚方式是通报批评和公开谴责。

注册制改革后对上市公司的整体处罚力度加大,为严格规范上市公司行为、营造良好的证券市场合规氛围提供了执行保证。对于新股发行制度市场化亦具有重要意义,即在上市门槛降低的背景下,通过更严格的上市后监管来抑制IPO 会计信息造假、促进IPO 质量提升,提升市场监管的有效性。

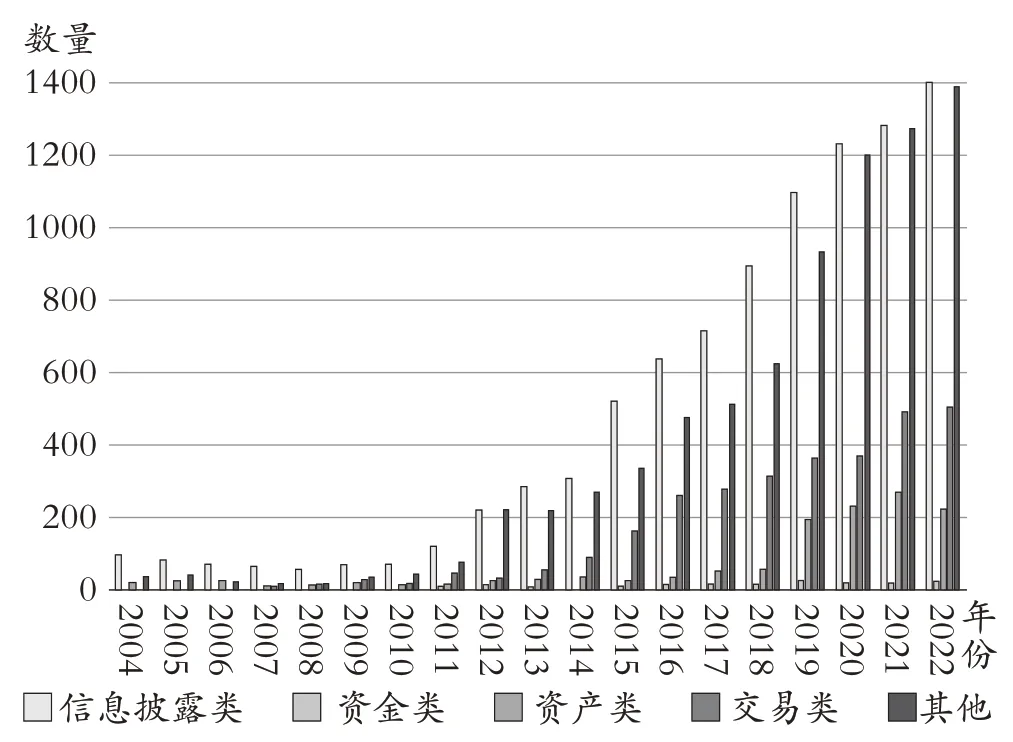

2.加强了对信息披露违规行为的约束。图3 描述了上市公司违规行为的类型。信息披露类违规包括公司的虚构利润、虚列资产、虚假记载(误导性陈述)、推迟披露、重大遗漏、披露不实和欺诈上市行为。这一类违规行为在上市公司违规中占比最大,体现了监管机构对于上市公司信息披露的重视程度以及惩罚力度。显然,这与注册制改革下强调的“以信息披露为中心”相一致。加强对上市公司信息披露行为的规范,加大对违规信息披露的惩罚力度,有助于敦促IPO 公司向投资者真实、准确、完整地披露相关信息,约束IPO会计信息造假等投机行为。

图3 上市公司违规行为类型

此外,资金类违规指的是公司出资违规和擅自改变资金用途的行为;资产类违规为占用公司资产和违规担保的行为;交易类违规包括内幕交易、违规买卖股票和操纵股价的行为。这三类违规行为占上市公司全部违规行为的比重相对较小。而包括一般会计处理不当在内的其他违规行为是上市公司违规的第二大组成部分,几乎与信息披露所占比例相当,反映了监管者对轻微的上市公司违规行为同样关注,体现出监管部门对上市公司违规具有防范意识。

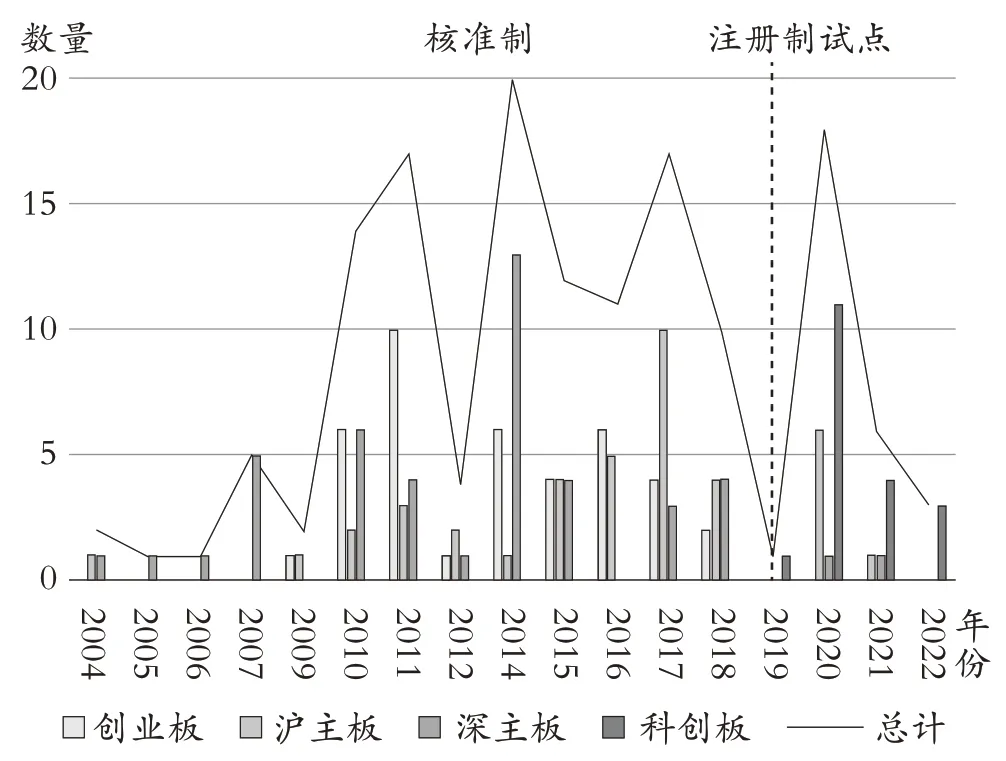

3.IPO 违规有所减少。图4 统计了各个上市板块在各年的违规IPO 公司数。如图4 所示,A 股市场的IPO 违规呈现集中爆发的特点,这与针对IPO 财务造假的监管政策不定期收紧相关。在2019 年6 月开始注册制试点之后,总体IPO 违规情况相较于核准制有所减少。但是在2020 年违规IPO 公司数量出现显著增加,表明在注册制改革初期,由于上市要求明显降低、监管干预减少,部分IPO 公司产生了机会主义动机。然而,IPO 违规数量在2021~2022 年迅速下降,反映出强化上市后的监管确实对IPO 会计信息造假等违规行为发挥了有效的震慑作用,并且监管效果随着注册制改革的推进逐渐体现。

图4 IPO违规情况统计

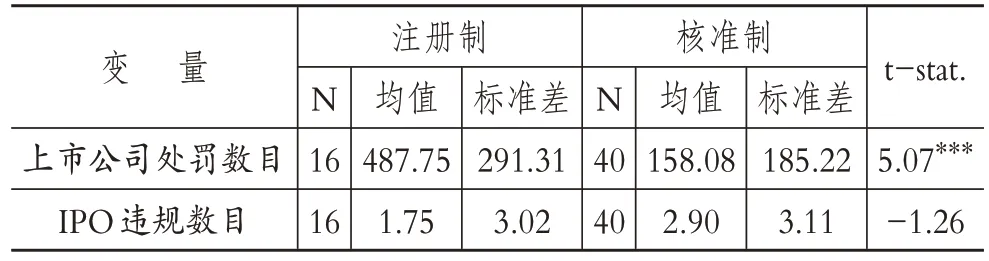

综上所述,注册制改革之后,中国证监会、上交所和深交所加大了对上市公司的处罚力度;而通过加强上市后的监管,有效地约束了上市过程中的机会主义行为,IPO 违规数量有所下降,IPO 质量得以提升。表3 对核准制和注册制下上市公司处罚和IPO 违规情况进行了T 检验测试。具体地,以“上市板块—年”为样本,其中沪市主板、深市主板在2004~2022 年整个样本期间均属于核准制,科创板从2019 年设立起即为注册制,创业板在2004~2019 年为核准制而在2020 年及以后属于注册制。T 检验结果显示:(1)注册制下各上市板块的上市公司处罚数目均值显著高于核准制下的上市板块(均值分别为487.75和158.08),表明注册制的上市后监管强于核准制。(2)注册制下的各上市板块发生的IPO 违规数目均值低于核准制下的上市板块(均值分别为1.75 和2.90),但二者差异不具有统计显著性。以上结果说明,通过加强后端监管,发行制度的市场化并没有带来监管效率的损失;相反,虽然政策效果可能存在一定的滞后性,但有效的事后监管的确可以约束IPO 过程中的违规行为,进而提升IPO质量。

表3 核准制与注册制违规情况T检验

四、结论与建议伴随着我国经济转轨、全面深化改革以及资本市场日趋成熟的现实,注册制改革成为必然趋势。2023 年2月,全面注册制正式落地,新股发行制度的市场化进程显著加快。注册制下由市场对股票价值进行判断,由中介机构切实履行“看门人”的责任,以减少IPO 过程中的行政干预。这些重要转变带来一个重要问题——注册制是否会影响市场监管的效率?本文从制度变迁、监管政策和监管效果三个方面展开分析,认为日益完善的监管政策是确保注册制监管效率的制度保障,以后端促前端是注册制监管的基本逻辑。进一步地,本文对2004~2022年监管机构对上市公司的处罚情况、类型以及IPO 违规数目进行统计分析,发现注册制改革后监管部门对上市公司的处罚力度加大,而IPO 违规数量有所下降。这表明强有效的上市后监管能够对IPO 违规进行约束,提高IPO 质量,在一定程度上提高了注册制的市场监管效率。基于以上分析,本文对继续推进注册制改革和市场化提出以下建议。

1.注册制改革的顺利推进有赖于证券监管制度的不断完善。如前文所述,证券监管相关法律法规的逐渐完善和成熟,为强化信息披露、加强投资者保护、压实中介机构的职责提供了制度保障。只有当上市后的监管制度日趋完善时,监管者才能退回到市场“守夜人”的位置,切实发挥市场的资源配置作用,实现发行制度的市场化。因此,继续加强证券市场的制度建设是进一步深化注册制改革的重要条件。

2.强有力的执法手段是加强注册制事后监管的关键。本文通过统计分析发现,注册制改革之后,中国证监会、上交所和深交所对上市公司违规处罚的次数增加,而发生IPO 违规的数量有所下降。这一结果说明,通过加强上市后的监管能够有效约束IPO 过程中的机会主义行为,进而提升IPO质量。因此,确保上市后监管政策的执行力度,可对IPO 会计信息造假等违规行为形成有力震慑,对注册制改革发挥关键作用。

3.对上市公司违规及时采取监管措施,有助于约束重大违法违规行为。统计显示,在对上市公司违规处罚中,采取监管措施的增长速度快于采取行政处罚的情况。监管措施是在上市公司违规行为尚未达到行政处罚级别时,尽早干预、责令改正并避免其发展成为严重的违法违规行为的一种方式。由核准制向注册制转变的过程中,更多地采用监管措施是监管者防范和规避上市公司重大违规行为的体现。换言之,对于上市公司的违规行为,不论违规程度轻或重,均体现了监管机构对违规行为的关注,反映了上市后监管的力度在加大。

4.进一步规范上市公司的信息披露行为。统计发现,信息披露类的违规行为在上市公司处罚中占比最大。而注册制强调以信息披露为中心,要求拟发行人真实、准确、完整地披露相关信息,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一方面,这一结果体现出监管者规范上市公司信息披露行为的立场和执行力;另一方面,也说明现有的信息披露水平仍不能达到注册制改革的要求,有必要进一步加强对信息披露违规行为的惩罚,从而确保注册制改革下的IPO质量。

【注释】

①《上市公司证券发行注册管理办法》替换《上市公司证券发行管理办法》,自《上市公司证券发行注册管理办法》公布之日起《上市公司证券发行管理办法》同时废止。《首次公开发行股票注册管理办法》替换《首次公开发行股票并上市管理办法》,自《首次公开发行股票注册管理办法》公布之日起《首次公开发行股票并上市管理办法》同时废止。

②1990~2003年被认为是新股发行的审批制阶段,这一阶段行政干预的程度高、市场资源配置的作用微乎其微(黄悦昕等,2023)。鉴于审批制在市场化和监管方式等方面与核准制、注册制的差异较大,本文未将2004 年以前期间列入对比和讨论。

③注册制改革之后,中国证监会、上交所和深交所对上市公司的违规行为的处罚金额中位数亦有所增长。