焦方义 杜 瑄

(黑龙江大学经济与工商管理学院,哈尔滨 150080)

引 言习近平总书记2023 年9 月7 日在哈尔滨主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会时说“积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业,积极培育未来产业,加快形成新质生产力,增强发展新动能”。9 月8 日,在听取黑龙江省委和省政府工作汇报时再次强调,“整合技术创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,加快形成新质生产力”。习近平总书记两天提到的“新质生产力”,是在深刻总结国内外发展经验的基础上形成的,也是在深刻分析国内外发展大势的基础上形成的。当前,我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾,要解决这一矛盾,应对发展能力不足的问题,必须进一步解放和发展生产力,创新生产力理论,用新的生产力理论指导生产实践。新质生产力的提出,正是我国进入新发展阶段,以新发展理念为指导,构建新发展格局,实现高质量发展的具体体现。同时,世界百年未有之大变局加速演进,逆全球化思潮抬头,单边主义、保护主义明显上升,世界经济复苏乏力,局部冲突和动荡频发,全球性问题加剧,世界进入新的动荡变革期[1]。全球问题见之于世界各国发展需求之上,发达国家需要进一步提升自身实力,应对后发国家的挑战,发展中国家需要突破自身的发展瓶颈,向发达国家看齐。世界各国为了实现持续稳定的发展,解决制约发展的诸多问题,就要加快生产力的新变革,应对发展面临的新困境,解决发展中的新问题。新质生产力的提出,既是中国应对当前自身发展问题的新观点,也是把握全球发展态势的新论断。新质生产力是新概念、新研究领域,关于数字经济如何推动新质生产力的形成,并没有系统性研究。鉴于此,本文从数据要素化、数字产业化、产业数字化、数字治理4 个维度出发,探究了数字经济对新质生产力的推动作用及作用路径。在当前我国致力于发展数字经济、形成新质生产力的重要时期,本文的研究丰富了新质生产力领域研究的实证证据,对于促进新质生产力形成、为相关政策提供理论支持具有重要的指导意义。

1 文献综述与研究假设新质生产力代表着人类社会生产力的不断跃迁[2],先进生产力持续取代落后生产力的过程,生产力无论在数量还是质量上都实现了突破和飞越,新质生产力是对传统生产力的发展,其中,先进科技发挥着主导作用[3]。以数字技术应用为先导的数字经济,形成了一场席卷世界各国的科技革命,这场科技革命以数字技术创新为核心,深刻地影响着社会生产和生活方式,推动生产力的极大跃进[4]。韩文龙和李艳春(2023)[5]认为,数字经济凭借数字技术产生的数实融合会变动生产过程的内在要素、关系和结构,使生产力产生新的变化。新质生产力正是新科技革命中高新技术驱动转化下的生产力,是当前经济发展中先进生产力的表现形式[6]。数字经济中衍生诸多高新技术创新成果,周绍东和胡华杰(2023)[7]研究发现,高新科技成果作用于劳动者、劳动对象、劳动资料等产生质变,劳动能力提升,生产要素科技含量提高、知识密度增加,形成新增长路径,创造新动能,驱动传统生产力跃升成为新质生产力[8]。由此,提出本文核心研究假设:

H1: 数字经济对新质生产力的形成起到推动作用。

数字经济对新质生产力形成的推动作用基于不同的维度:

(1) 数字经济通过数据要素化推动新质生产力的形成。数据逐渐要素化,成为一种新的生产要素,是数字经济时代社会价值创造的重要来源[9]。数据要素化后须结合劳动、资本、技术、知识、管理等其他生产要素创造经济、社会价值[10],数据要素化,能够重组要素的使用模式,提升要素使用的质效,形成乘数效应,实现要素价值的倍增,创造出比其他要素组合使用时更多的价值[11]。王云鹏和程恩富(2023)[12]主张通过数据要素的介入,可以显着加强企业分析决策能力,带来共享性、便捷性、精准性,进而提升产能利用率,利用数据要素可以对资源进行重置,把握投资结构优化的外部激励条件,以推动投资结构优化,与人力资源一起突破空间依赖,产生技术革新,聚集人力资源,进而改善人力资源的空间依赖性,提高全要素生产率,保证生产力质量的提升。任保平和王子月(2023)[13]认为,数据要素与数字技术创新共同作用可以引起生产力的变革,形成具有新要素、新技术、新方式的新质生产力。由此,提出研究假设:

H2a: 数字经济显着推动数据要素化,从而促进新质生产力的形成。

(2) 数字经济提升数字产业化水平助力新质生产力的形成。在新科技革命形势下,凭借大数据、云计算、互联网、5G 等数字技术的运用,将数据要素作为新的生产要素,生产出与数字技术直接相关的软件和信息技术服务等产业,数字产业化是数字经济的核心产业,是数字经济发展的基础[14]。数字产业化通过数字技术创新及其产业化和商业化过程,催生出新产业新业态新模式[15]。黄泰岩和刘宇楷(2023)[16]研究发现,数字产业化首先能够强化经济信息的传播,使经济信息传播更加快速、准确、高效,从而提高劳动生产率和全要素生产率,其次缩短技术从创新到应用的时间,加快新技术的普及,有利于提升科学技术转化为生产力的速度,再次促进产业从劳动密集型到技术密集型、知识密集型的转型,推动产业结构优化升级,实现生产力质量的提升。张夏恒和马妍(2023)[17]认为,数字经济凭借数字技术赋能,有利于技术创新,提升产业创新能力,驱动数字产业化,引发生产力的跃升,推动新质生产力不断涌现。由此,提出研究假设:

H2b: 数字经济显着推动数字产业化,从而助力新质生产力的形成。

(3) 数字经济促进产业数字化助力新质生产力的形成。依托数字技术的使用,数据要素与劳动、资本、知识、技术等要素的结合越来越成为推动经济发展、提升劳动生产率的关键[18]。数字技术赋能产业发展,促进数字经济与实体产业的深度融合,加快产业数字化转型和升级,形成数字化新产业[19],改善产业链上下游的生产效率和服务效率,提高实体产业数字经济形态的比重,推动产业结构向高级化迈进[20],实现传统生产力质量效率的变革,促进新质生产力的形成。郑江淮和周南(2023)[21]研究发现,产业数字化会通过生产作业过程投入越来越多的数据要素和数字中间产品,弥补厂商因信息不对称带来的损失,有效校正原产出路径的偏离,实现产品和技术的创新,使原行业具备更高的价值创造能力,显着提升生产能力。石建勋和徐玲(2023)[22]认为,我国传统产业数字化转型升级刚刚起步,产业数字化有利于推动传统产业在决策、生产、运营环节上的数字化转型和智能化升级,促进新质生产力的发展和提升。由此,提出研究假设:

H2c: 数字经济显着加快产业数字化,从而促进新质生产力的形成。

(4) 数字经济提升数字治理能力推动新质生产力的形成。数字经济时代,数据要素通过数据平台的交易流通,产生使用价值,数据价值化加快数据、信息的流动[23],数字网络平台储备了大量个人信息,可能产生以信息泄露、数据污染、网络安全漏洞、虚拟交易风险为代表的信息安全问题,出于保护个人信息安全的需求,防止个人隐私泄露,就要加强数字监管、数字治理[24]。此外,数字平台出现的垄断会抑制社会主体创新,产生数字鸿沟,阻碍社会公平的实现,数字治理重塑了劳动力资源配置结构,促进生产力效率的提升,推动高质量发展,使全体人民共享数字发展红利[25]。胡占光和吴业苗(2023)[26]研究发现,数字治理会建立上下互动的治理策略,塑造包容性资源激励机制,赋予乡村社会生产更大的自主空间,推动乡村社会内生性发展。何雨可等(2023)[27]认为,数字治理可以提升企业投资效率、促进企业创新、增强治理现代化水平,提升经济发展动能。数字治理是生产关系数字化转型的结果,能够重塑城市运行的秩序,促进社会公平和民主法治[28],为新质生产力的形成保驾护航。由此,提出研究假设:

H2d: 数字经济显着提升数字治理能力,从而助力新质生产力的形成。

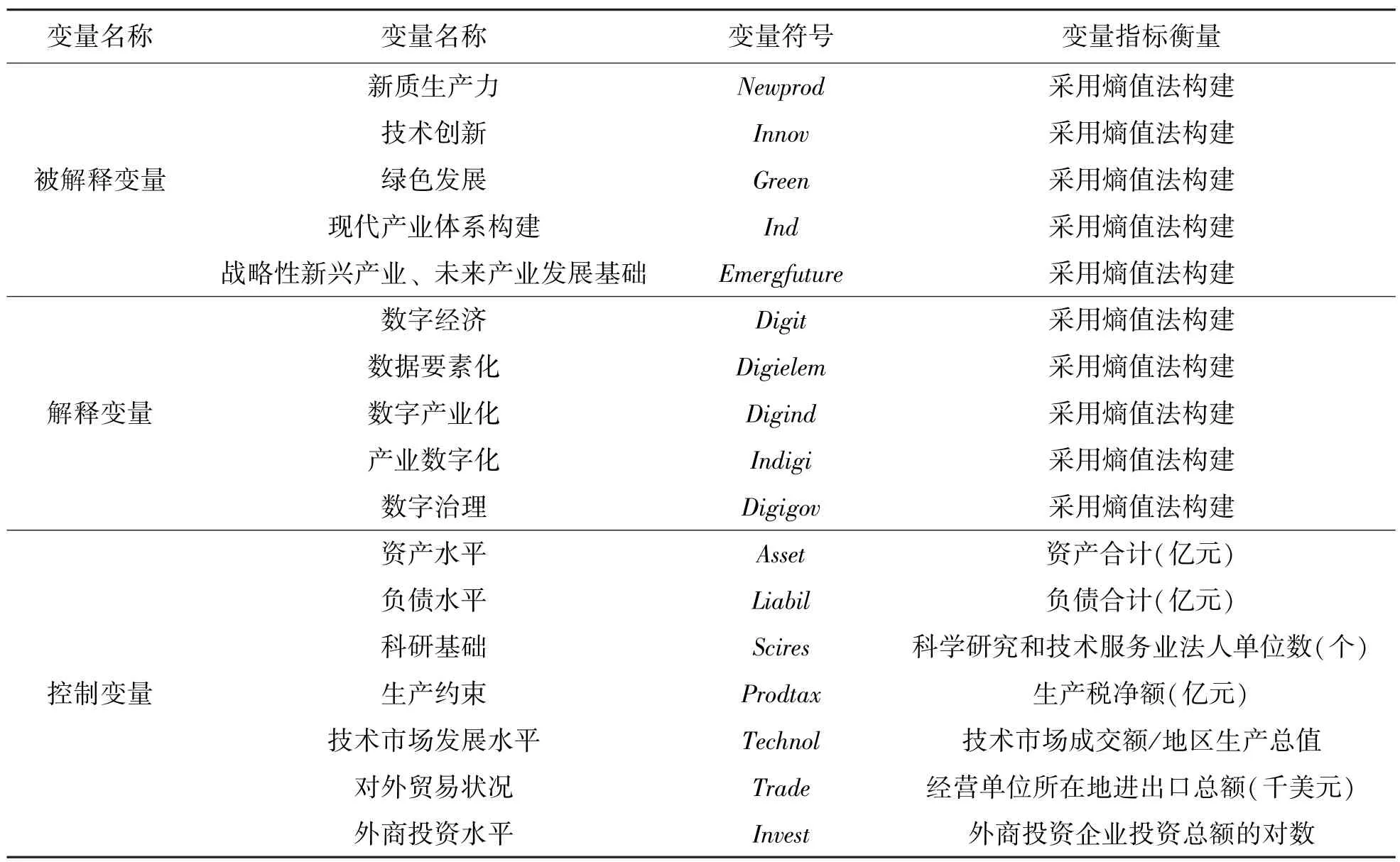

2 研究设计2.1 数据来源与变量选取本文采用2013~2022 年我国31 个省(区、市)(考虑到数据的可获得性,不包含港、澳、台地区)的面板数据作为研究样本,新质生产力、数字经济的指标均来源于国家统计局和《中国统计年鉴》。同时,借鉴甘浪雄等(2021)[29]的研究,采用熵值法建立被解释变量新质生产力和解释变量数字经济。控制变量中,资产水平、科研基础、技术市场发展水平、对外贸易状况、外商投资水平与新质生产力呈正相关关系,负债水平、生产约束与新质生产力呈负相关关系。变量定义与说明如表1 所示。

表1 变量定义及说明

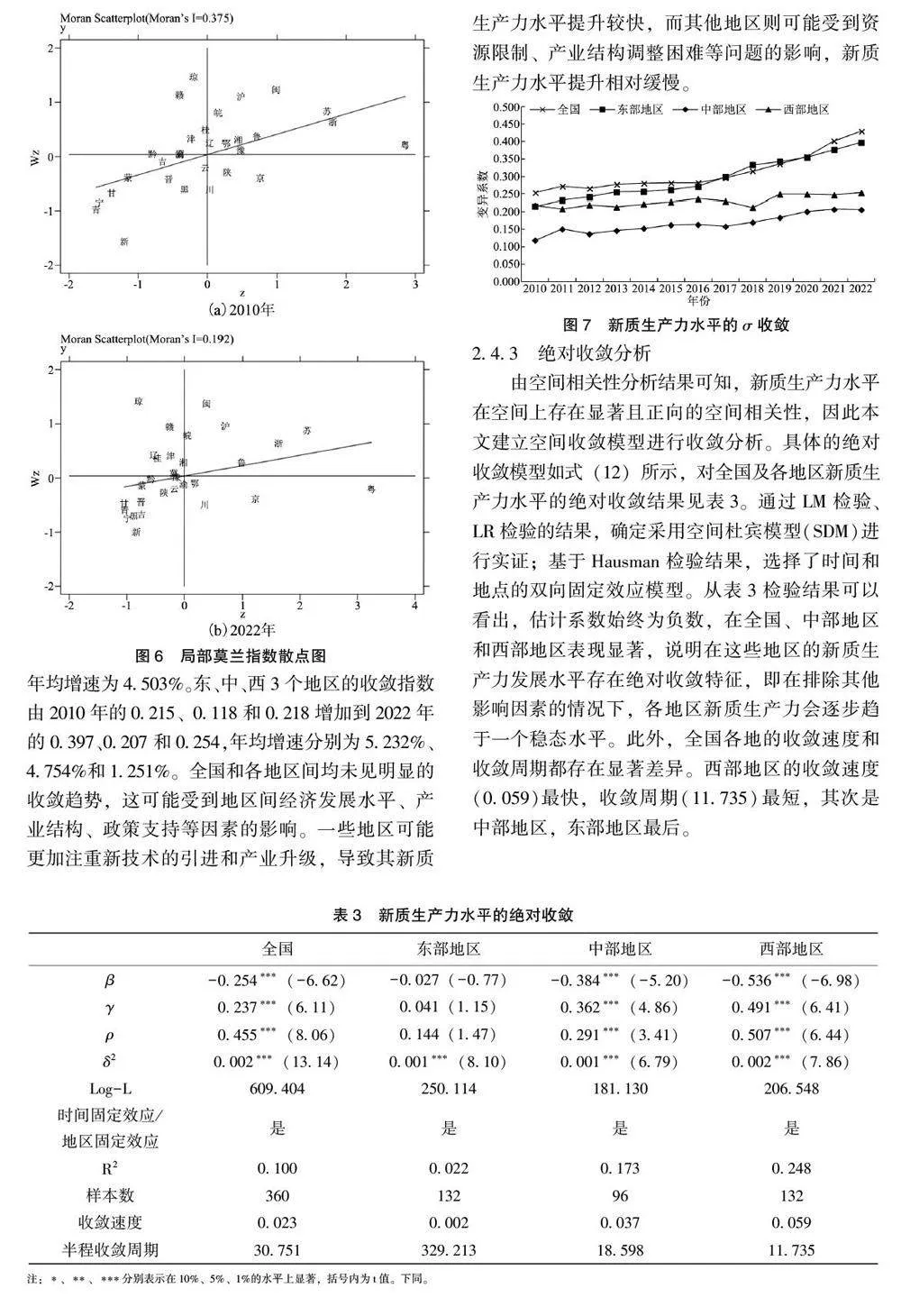

2.2 新质生产力水平结果分析本文在构建被解释变量新质生产力的基础上整理了2013~2021 年我国31 个省(区、市)的新质生产力水平变化情况,结果见表2。其中北京市和广东省的新质生产力水平较为领先,其次为江苏省和浙江省。北京市的新质生产力水平在2019年以后与其他各省(区、市)逐渐拉开差距,是新质生产力发展速度最快的地区,原因在于北京市信息技术服务业发达,信息技术服务收入高,北京市高校、科研机构云集,有较强的科研基础和科研能力,加之其政治经济地位得天独厚,有力地推动了当地新质生产力的快速形成,使其成为新质生产力排名第一的地区。位列第二的广东省是改革开放的前沿,其新质生产力的起点较高,新兴技术产业快速发展,信息技术服务产业也较为发达,之后又凭借其沿海的优势和开放的政策,以及强劲的人才和外资吸纳能力,不断提高新质生产力水平,其新质生产力的形成也具有一定的优势。江苏省排名第三,是新质生产力基础较好、发展潜力较大的地区,省内知名高校众多,科学研究氛围较强,政府对新质生产力的形成提供了很多政策支持,为新质生产力的培育起到推波助澜的作用,另外,江苏省地处沿海,生活环境良好,也有一定的人才吸纳能力和招商引资能力,从而更好地推动了新质生产力的形成。位于江苏省之后的浙江省同样具有沿海省份吸纳资源的优势,浙江省诸如电子信息、新材料、生物制药等领域的高新技术产业发展迅速,杭州的阿里巴巴、宁波的大疆无人机等,都是全国乃至世界范围内知名的公司品牌,浙江省又凭借其较好的轻工产业基础、较高的人均可支配收入、创新驱动的经济模式和全球化的视角,带动了新质生产力的形成。

表2 新质生产力水平

其他省(区、市)新质生产力水平差异较小,基本都在稳定地形成,其中,西藏自治区不仅重视技术创新,更致力于打造具有地方特色的产业体系,提出了扩大战略性新兴产业投资,培育壮大新增长点增长极的指导意见,有效推动了新质生产力的形成。甘肃省为深入实施创新驱动发展战略,推进创新型省份建设,实施了“十四五”技术创新规划,立足长远的重大项目建设,新能源、新材料、数字信息等战略性新兴产业增势强劲,新质生产力初具规模。宁夏回族自治区以高水平科技自立自强,引领高质量发展,建设科技合作引领区,努力发展科技成就,孕育创新动能,为新质生产力的形成平添助益。青海省新质生产力总量虽然较小,但积极发展具有地方特色的新兴产业,如依托丰富的太阳能和盐湖锂资源,青海省构建起上下游一体化锂电产业链,努力建设战略性新兴产业集群,地区新质生产力的形成大大加快。

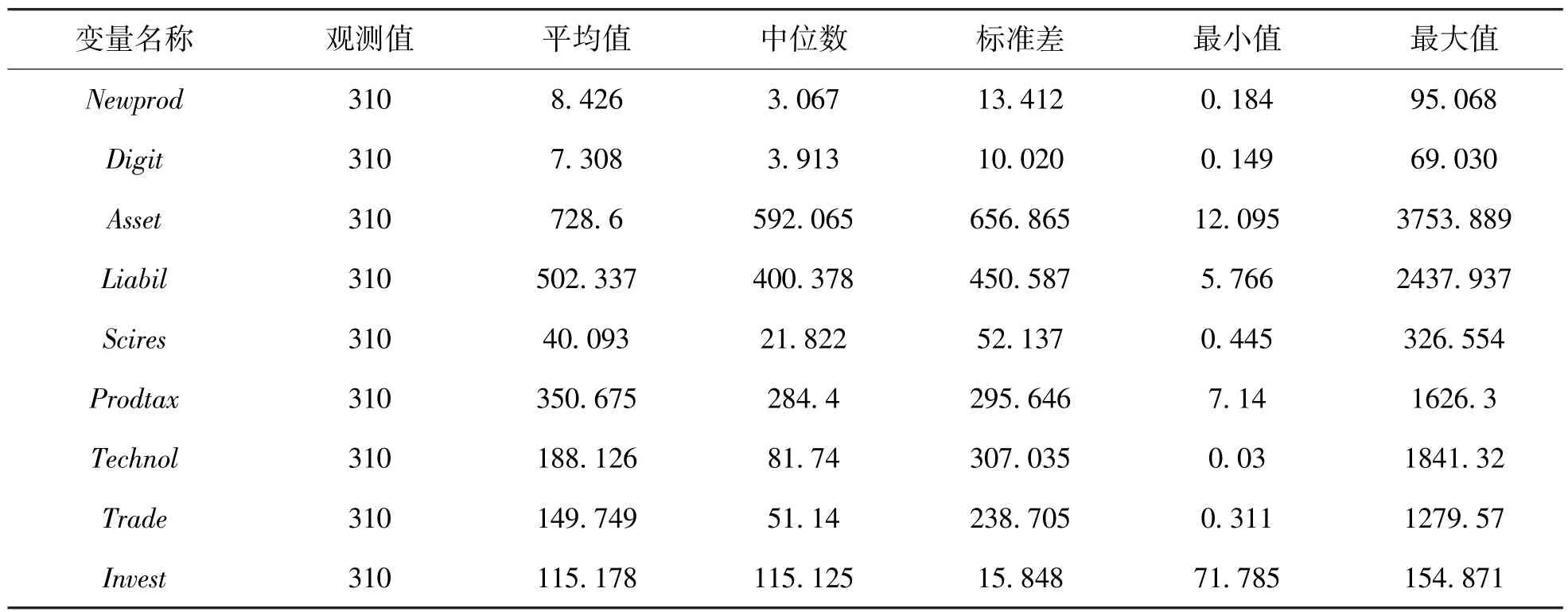

2.3 描述性统计表2 结果显示,我国各省(区、市)新质生产力水平和数字经济发展水平存在较大差异。从新质生产力水平角度看,平均值由高到低依次是东部(17.882)、西部(5.017)和中部(2.917),中位数由高到低依次是东部(12.278)、中部(2.077)和西部(1.357),说明我国新质生产力水平由东向西基本呈现下降状态。数字经济发展水平的平均值和中位数由高到低依次是东部(14.287 和9.141)、中部(5.311 和4.446)和西部(1.597 和0.826)。东部地区均值和中值都明显高于我国平均水平,说明东部地区新质生产力和数字经济建设可以为中、西部地区起到示范作用,中、西部地区的新质生产力和数字经济问题是全国新质生产力和数字经济建设的关键。鉴于篇幅,表3 未报告区域描述性统计结果。

表3 变量描述性统计

2.4 模型设定为了研究数字经济推动新质生产力的形成,对全样本31 个省(区、市)的数据进行F 检验和Hausman 检验,结果显示最优回归模型为固定效应模型,由此,建立以下基准回归模型:

式中,i表示各省(区、市);t表示年份;C0是截距,Ck表示待估参数,k=1,2,…,9,εit是随机扰动项。

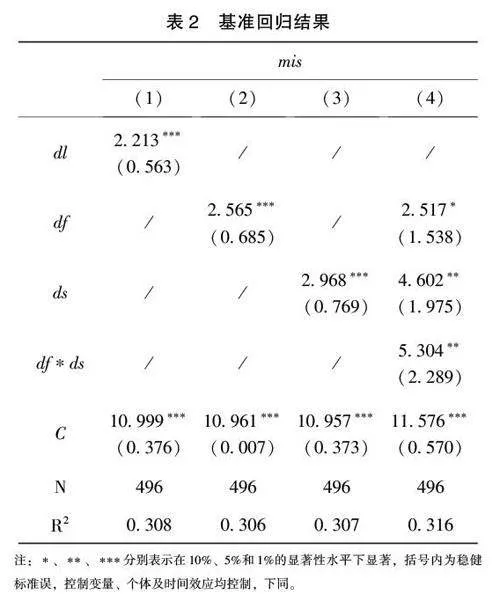

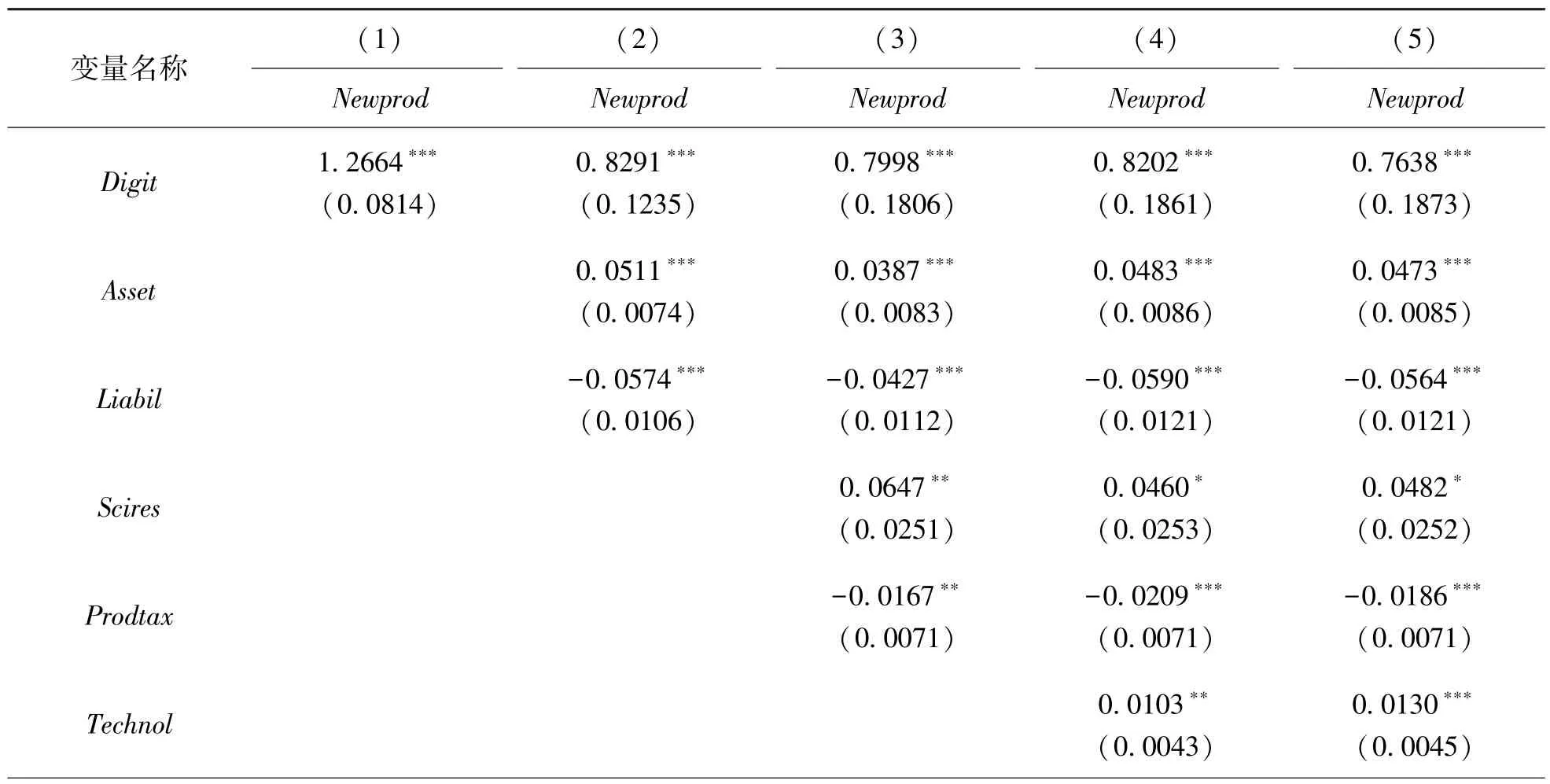

3 实证检验3.1 基准回归首先采用逐步增加控制变量的方法进行基准回归检验,结果如表4 所示。数字经济的系数显着为正,说明数字经济水平越高,新质生产力水平越高,假设1 成立。控制变量检验结果显示,资产水平系数显着为正,表明较高水平的资产可以显着促进新质生产力的形成,原因在于资产越多,可供技术创新、环境保护、支持构建现代产业体系、促进战略性新兴产业、未来产业发展的资金就会越充足,新质生产力形成的可能性就会大大增加。负债水平在1%的水平下显着为负,说明负债水平越高,越不利于新质生产力的形成,当前负债水平阻碍新质生产力的形成。这是因为负债会降低资产储备,资产中用于科学研究、绿色发展、构建现代产业体系、发展战略性新兴产业、未来产业等的投入随之减少,不利于新质生产力的形成。科研基础的系数显着为正,是因为新质生产力的关键在于技术创新,科学研究和技术服务业相关产业的增加能够为新质生产力的形成奠定基础,从而对新质生产力的形成产生正向促进作用。生产约束系数显着为负,这是因为生产税的上缴会减少企业收入,加重企业的机器设备购置等扩大再生产成本,企业不得不降低诸如产品创新、工艺创新、管理创新等内容的比重,同时,一些企业可能还会因节省成本而降低废弃物的处理,造成环境污染,两方共同作用下抑制新质生产力的形成。技术市场发展水平显着为正,说明技术市场发展水平越高,技术市场成交额就越多,技术市场的需求旺盛,必然要求更多的技术供给,这将引起政府和企业将更多的资源投入技术创新之中,科研投入资金增加,科研人员数量增长,科学研究机构的数量也会相应提升,必将显着推动新质生产力的形成。对外贸易状况系数显着为正,说明对外贸易水平越高,越有利于新质生产力水平的发展。这是因为对外贸易水平会提高国内税收收入,加快资产形成,促进产业结构调整,形成更高附加值的岗位,提高市场效率,引导生产要素流动到更高效的领域,从而推动新质生产力的形成。外商投资水平系数显着为负,说明在现阶段过多强调外商投资对我国经济发展产生了不利影响。这是因为,为了显着提升自己国家的竞争力和盈利能力,外商往往会将高端技术和研发中心留在自己国家,只将生产环节和产业链的低端部分转移到我国国内,一定程度会增加我国的收入,但收入的大部分却流入拥有核心技术的外商所在国; 另外,因外商掌握核心技术,过度追逐外资企业的引进,依赖外商直接投资可能会妨碍国内企业自身的创新和发展,导致国内不能更好地自主创新,因此,两方面一起作用均不利于新质生产力的形成。

表4 数字经济推动新质生产力形成的固定效应回归结果

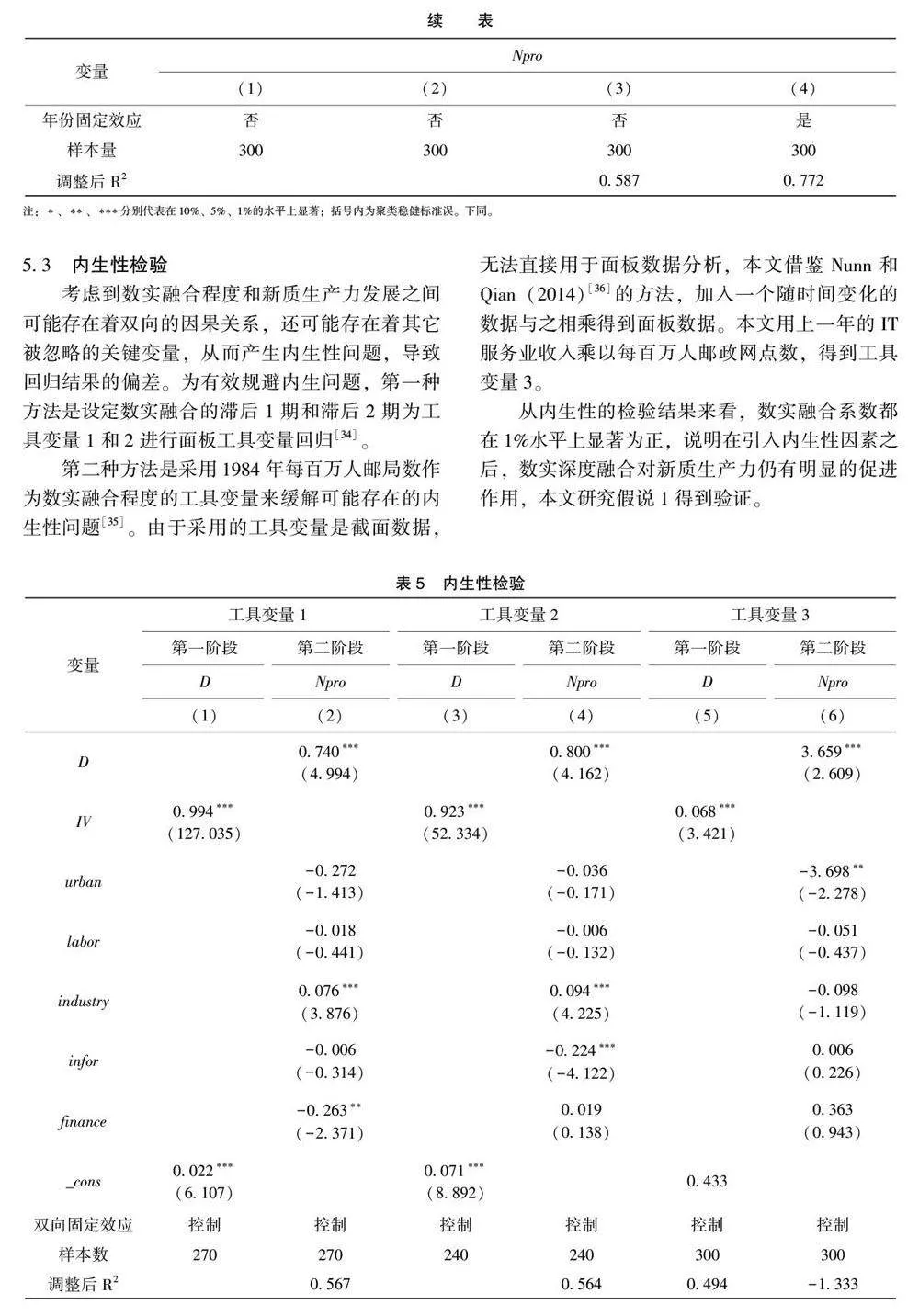

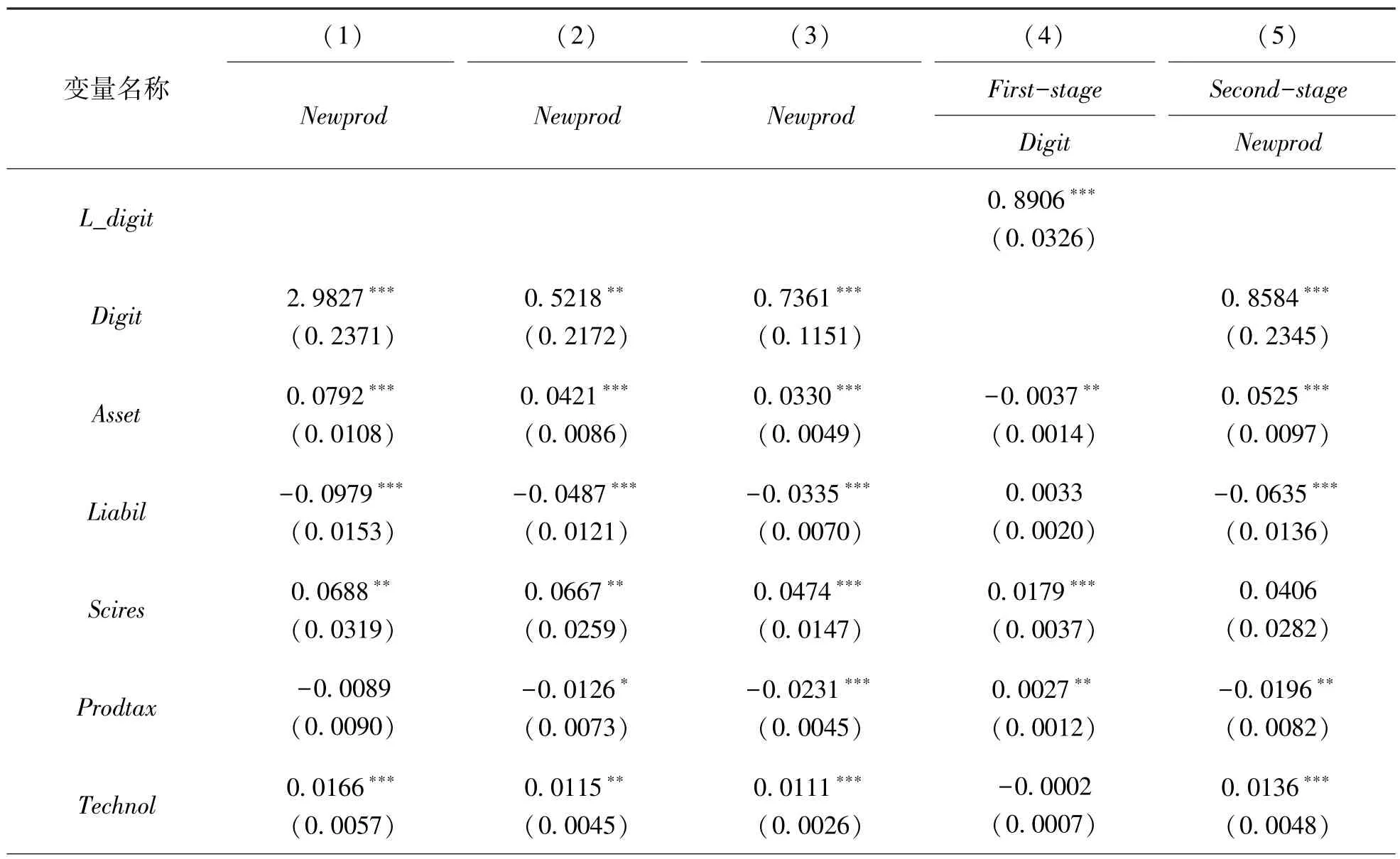

3.2 稳健性检验(1) 替换被解释变量。采用变异系数法对新质生产力的各项指标重新合成,替换被解释变量后再次回归,结果如表5 列(1) 所示,表明数字经济依旧显着促进新质生产力的形成; (2) 替换解释变量。对解释变量数字经济缩尾替换解释变量后重新回归,结果如表5 列(2) 所示,表明基准回归结果稳健; (3) 删减样本。删除2022 年和2013 年的样本后进行回归,结果如表5 列(3)所示,表明数字经济仍旧显着促进新质生产力的形成; (4) 进行内生性检验。因新质生产力和数字经济可能存在互为因果的问题,所以采用数字经济的滞后1 期项L.digit作为工具变量回归,期间,对工具变量进行了弱工具检验,经检验,F值为932.05,大于10,说明工具变量通过了弱工具检验,在此基础上再进行两阶段最小二乘法回归,具体结果如表5 列(4)、(5) 所示。表5 稳健性检验的结果支持了数字经济能够推动新质生产力形成的结论。

表5 稳健性检验结果

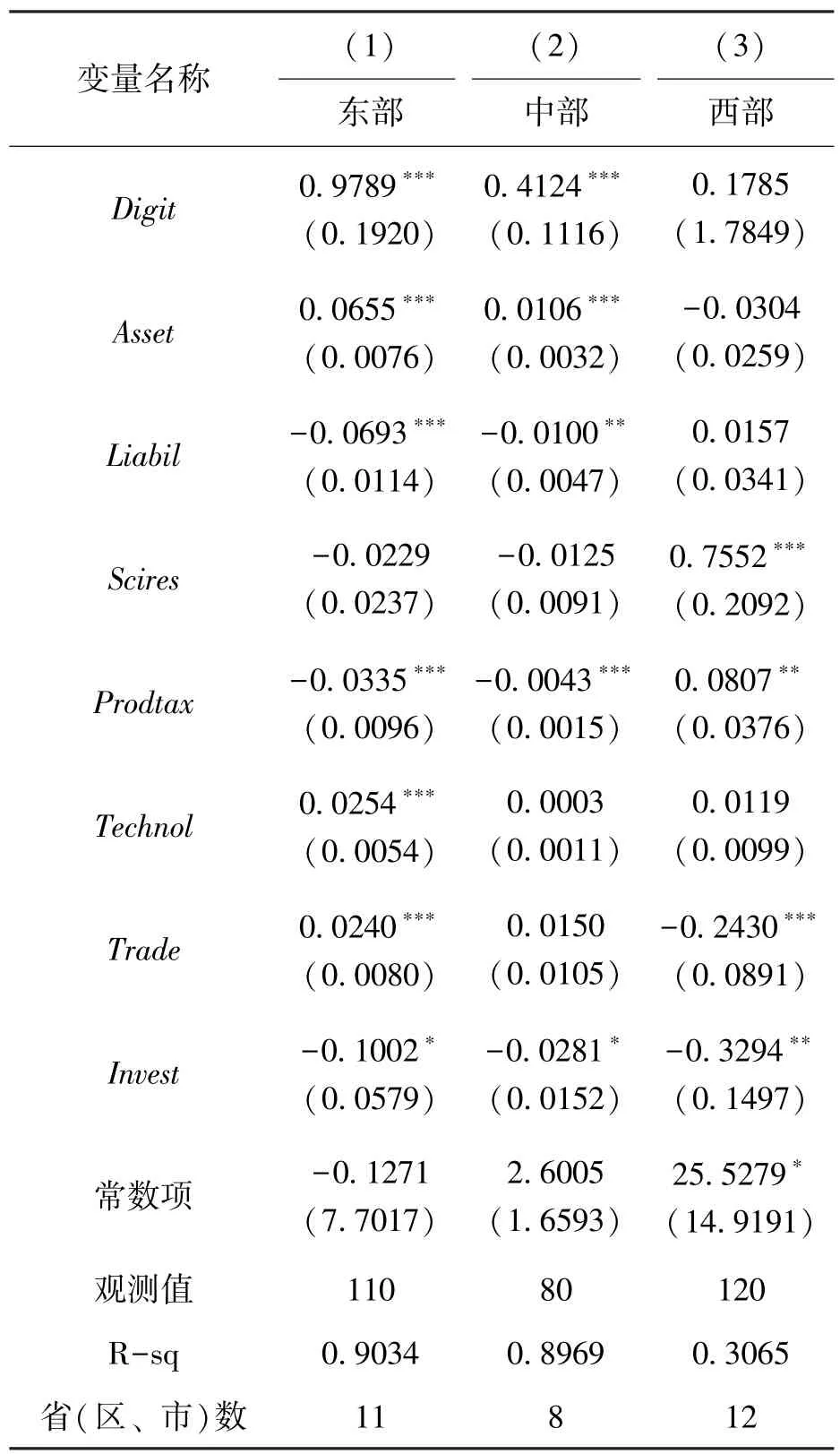

3.3 异质性检验由于基础设施、生产效率、技术差距等因素呈现非均衡分布,我国各区域新质生产力的形成情况存在差异,数字经济推动新质生产力的形成可能存在空间异质性,数字经济发展水平较好的地区,更有利于推动新质生产力的形成。为了研究地区差异如何影响新质生产力的形成,根据国家统计局三大经济带的划分,本文将地区所在省(区、市)划分为东部、中部和西部3 组分别进行检验,形成表6 结果。数字经济系数均为正,但存在明显差异。东部、中部数字经济对于推动新质生产力的形成都呈现显着正向影响,但东部数字经济推动新质生产力形成的回归系数大于中部,西部数字经济对新质生产力形成的正向影响不显着。可能的原因在于东部和中部数字经济发展较早,较完善,规模也较大,政府财政实力较强,能够对数字经济发展提供较为完善的支撑,对新质生产力形成的正向作用明显,使得回归系数显着。西部区域面积较大,数字经济发展相对较晚,数字基础设施建设不完善,数字产业化、产业数字化、数字治理水平较低,对新质生产力形成的作用效果不明显,因此,回归系数不显着。因东部和中部数字经济发展对推动新质生产力形成的正向作用较显着,可以为西部提供一定借鉴和参考,西部应加大力度发展数字经济,不断提升经济质量,促进新质生产力的形成。

表6 异质性检验结果

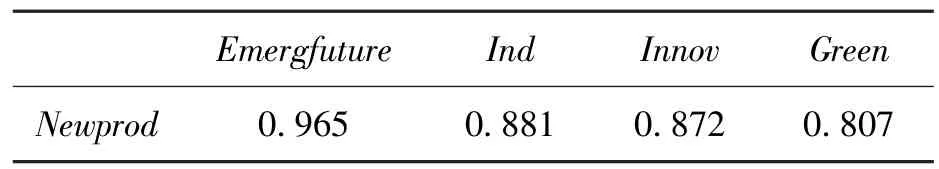

3.4 灰色关联度分析灰色关联度分析用于阐明新质生产力中所有组成部分与新质生产力形成的发展趋同程度,探究哪个部分对新质生产力的形成会产生更加有利的影响。表7 按照关联度将构成新质生产力的4 个一级指标从大到小进行排列。研究发现,各一级指标与新质生产力形成指数之间的关联程度都在0.8 以上,呈现出较高水平的联系。其中,战略性新兴产业、未来产业基础与新质生产力形成指数之间的关联度最高,达到0.965,说明二者发展关系最为紧密,发展趋同程度最高,战略性新兴产业、未来产业基础对新质生产力形成的推动作用最大。这是因为新质生产力的“新” 在于注重技术创新,致力于未来产业、战略性新兴产业的发展,战略性新兴产业和未来产业以重大技术突破和重大发展需求为基础,能够加快形成新质生产力,增强发展新动能,对经济社会发展全局和长远发展具有重大引领带动作用。绿色发展与新质生产力形成指数之间的关联度为0.807,说明新质生产力的形成受绿色发展的影响最小,原因在于绿色发展的要求提出较早,发展时间也较长,从可持续发展理念的提出,再到新发展理念、高质量发展中的绿色发展,我国践行生态环境保护、人与自然和谐相处的时间较为长久,已初见成效,致使当前新质生产力的形成对绿色发展的变动敏感度相对较低,因此,当前我国为适应新质生产力形成的需要,在注重绿色发展的同时,应更加注重技术创新、构建现代产业体系、推动战略性新兴产业、未来产业的发展,从而加快新质生产力形成的速度,优化新质生产力的质量。

表7 新质生产力与其各构成指标的灰色关联度

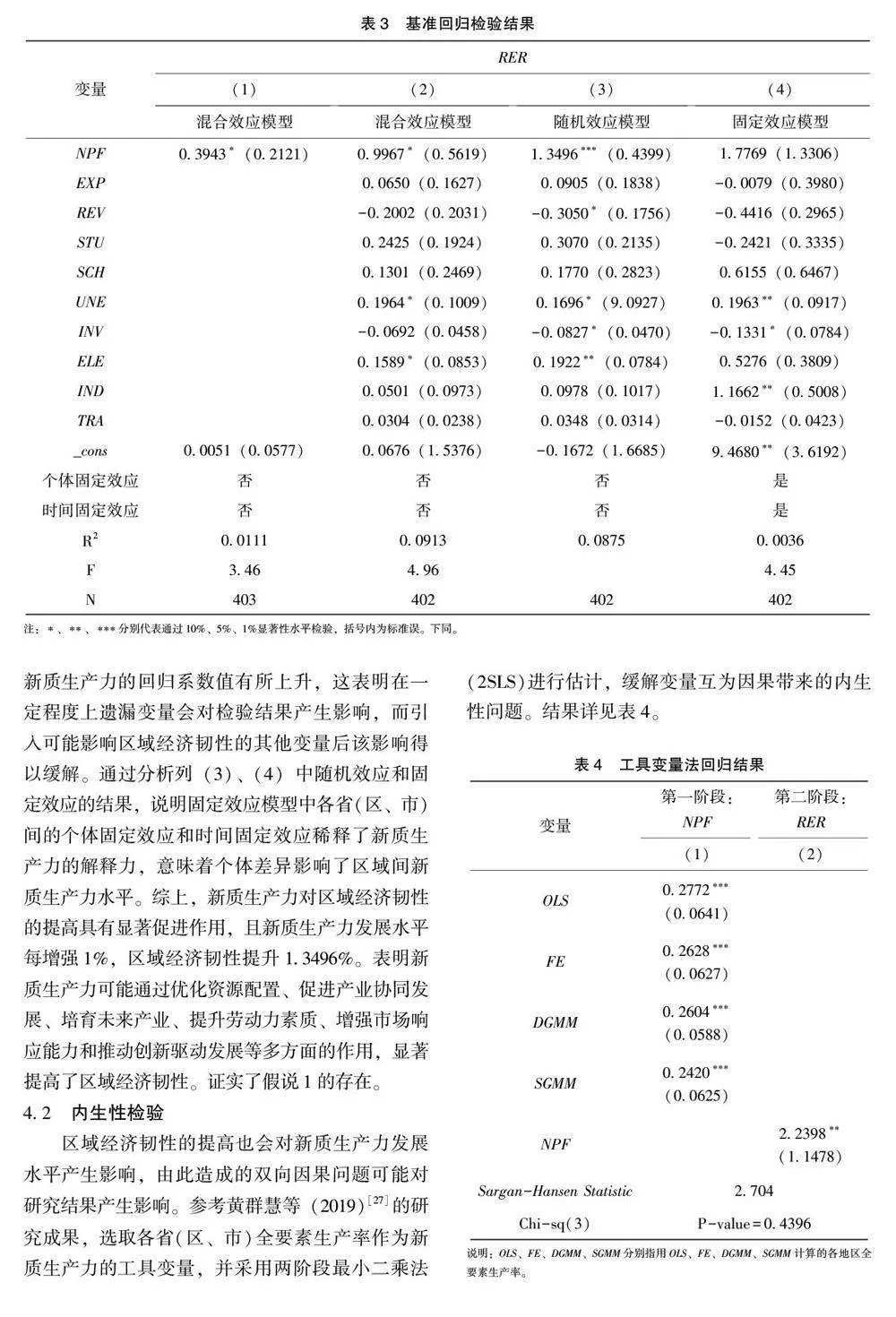

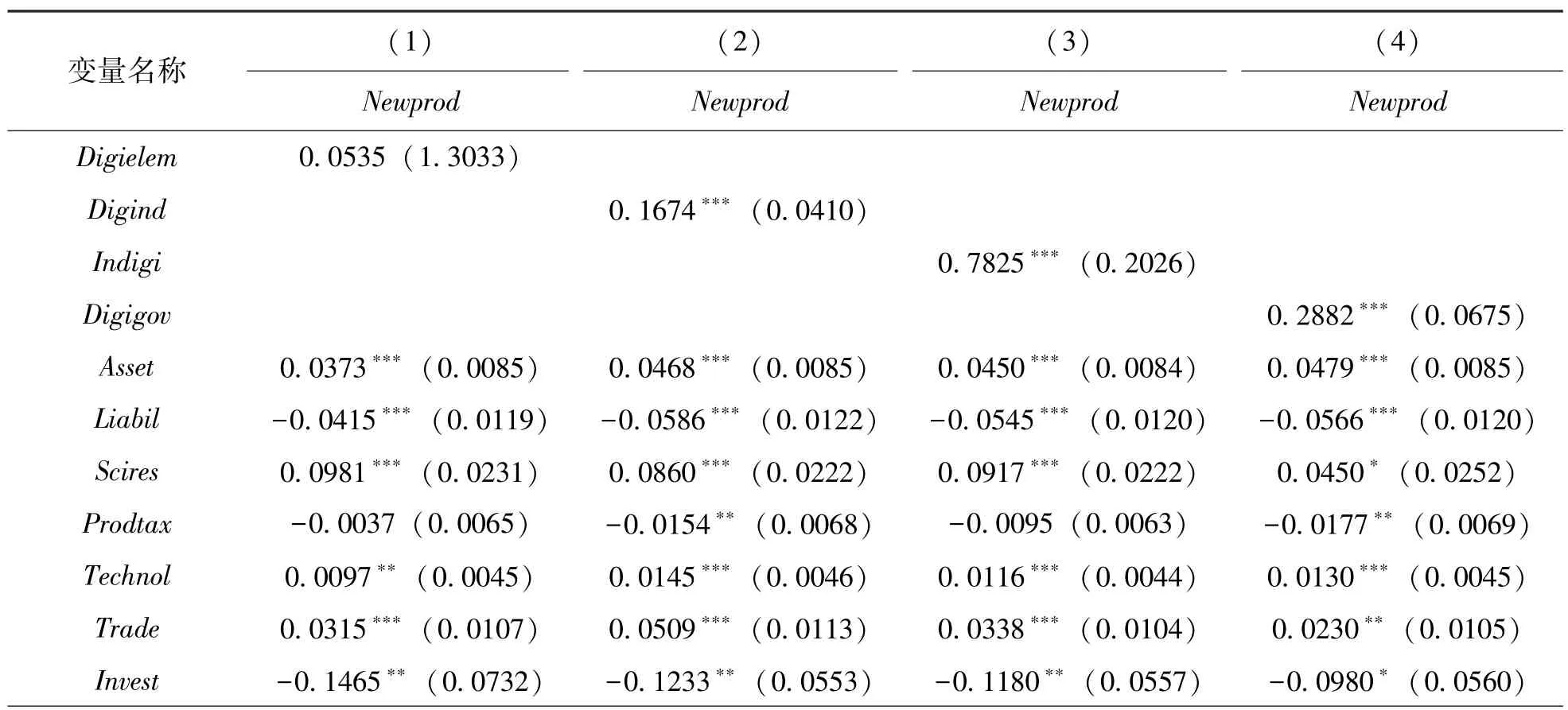

3.5 作用机制分析分别将数据要素化、数字产业化、产业数字化、数字治理作为解释变量,再次进行回归,结果如表8 所示。整体来看,数字经济均能通过数据要素化、数字产业化、产业数字化、数字治理助力新质生产力的形成。具体来看,表8 列(1)中,数据要素化系数并不显着,说明当前数据要素因为存在数据产权归属、数据质量、数据安全等问题,并不能显着推动新质生产力的形成,但数据要素对新质生产力的推动作用日渐显现,假设H2a 还有待证实。列(2) 中,数字产业化系数显着为正,说明数字经济能够通过数字产业化显着推动新质生产力的形成,假设H2b 得到证实,这是因为数字产业化衍生出电子信息制造业、软件和信息技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业等产业,推动产业升级,创新商业模式,赋能新质生产力产生新动力、新效能。列(3) 中,产业数字化对新质生产力形成的影响系数显着为正,假设H2c 成立,原因在于数字技术赋能产业发展,能够改善产业链上下游的全要素生产率,加快产业数字化转型和升级,促进产业结构变革,催生新产业、新模式、新业态,引领传统生产力发生质变。列(4) 中,数字治理系数依旧显着为正,表明数字治理对新质生产力的形成有显着的正向作用,假设H2d 得证,这是因为数字治理能够确保信息安全,推动模式创新,提升市场效率,维护社会公平,为新质生产力的形成保驾护航。

表8 数字经济推动新质生产力形成路径检验结果

4 结论与建议本文基于2013~2022 年我国31 个省(区、市)数字经济与新质生产力的相关数据,研究了数字经济推动新质生产力的形成及作用机制,分析了新质生产力与各组成部分之间的关联度,从东部、中部、西部3 个地区检验了数字经济推动新质生产力形成的异质性,并采用变异系数法、缩尾回归、删减样本以及工具变量法验证了结果的稳健性。研究发现,数字经济能够有效助力我国新质生产力的形成。出于地区要素禀赋差异引起的区域发展不平衡,这种正向影响具有显着的空间异质性,在我国东部地区数字经济对新质生产力形成的推动作用最为显着,中部地区次之,西部地区最不显着,西部地区的数据要素化、数字产业化、产业数字化和数字治理水平有待加强。进一步研究表明,与我国新质生产力关联度最强的是战略性新兴产业、未来产业发展基础,最弱的是绿色发展。此外,数字产业化、产业数字化、数字治理均是我国数字经济发展推动新质生产力形成的有效路径。

根据以上研究结论,得到如下政策启示:

(1) 大力发展数字化产业,促进数字技术创新。①加强互联网、数据中心、云计算、5G 等数字基础设施建设,提升信息通信技术应用能力,改善网络环境,夯实数字化产业发展基础; ②加大科研投入,鼓励创新研发,强化数字人才队伍建设,加快关键领域数字技术创新; ③激发创新主体活力,完善科研成果转化机制,提升数字化产业开发速度; ④提供税收优惠,加强融资支持,促进数字化产业投资,制定相关政策支持数字化产业发展。

(2) 加快产业数字化转型升级,构建现代产业体系。①制定数字化转型规划,创新商业模式、经营模式,结合产业实际,明确转型方向、目标和具体任务; ②建设数字协同平台,提升网络数字化智能化运营效能,促进数据分析驱动生产创新,打造柔性化生产线和供应链,推进产业各环节协同运营,支持传统产业数字化转型; ③提高战略性新兴产业、未来产业数字技术应用能力,大力发展战略性新兴产业,超前布局未来产业,促进产业结构优化,加快构建现代产业体系。

(3) 提升数字治理能力,缩小新质生产力地区差距。①加强政府部门间数据共享,优化政府人员治理思维,推进政府数字化转型,由政府统筹引导,加快形成政府、企业、其他主体协同治理机制,构建多元化数字治理格局; ②保证信息安全,促进信息资源平等交换,发挥东部地区优势,巩固中部地区基础,支援西部地区新质生产力建设; ③促进模式创新,提升市场效率,推动东、中、西部协调发展,兼顾效率与公平,逐步缩小新质生产力地区差距。