〔摘 要〕 在构建现代产业体系的目标下, 客观剖析以数字技术与颠覆式创新为主导的新质生产力作用于传统产业技术改造与效率提升的内在机制, 深化新质生产力赋能现代产业体系建设的相关理论研究。在具体研究中, 混合使用工具变量法、PSM-DID、分位数回归等方法, 检验数字技术创新突破下的新质生产力在现代产业体系建设中的价值, 得出: (1) 其是现代产业体系建设的重要赋能主体, 且数字创新应用较数字技术基础建设的积极价值更大; (2) 其通过对传统产业进行技术渗透, 推进传统产业技术进步, 并通过加速要素产业间与区域间双向流动, 优化传统产业的要素配置, 促进传统产业技术改进与效率提升, 弥足现代产业体系建设短板; (3) 其价值随着现代产业体系不断完善而逐渐增强, 在产业分类下, 则表现为挤出农业现代化, 但却能显着促进工业和服务业现代化; (4) 其价值存在“先发强、后发弱” 的区位特征, 且存在显着的制度与技术依赖性。以上结论对构建现代产业体系、推进中国式现代化的路径设计具有一定的理论与实践价值。

〔关键词〕 现代产业体系 新质生产力 数字技术创新 颠覆式技术创新 产业数字化 工业现代化 农业现代化 中国式现代化

DOI:10.3969 / j.issn.1004-910X.2024.10.005

〔中图分类号〕F42; F49 〔文献标识码〕A

引 言

我国经济已然进入发展新常态, 其重点已经从高速增长转变为高质量发展。但低端产业产能过剩、高端产业技术创新不足等成为高质量发展的重要掣肘, 鉴于此, 习近平总书记提出“要及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上, 改造提升传统产业, 培育壮大新兴产业, 布局建设未来产业, 完善现代化产业体系” 的要求, 并强调产业发展要重视新质生产力的应用, “要围绕发展新质生产力布局产业链, 推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链, 提升产业链供应链韧性和安全水平, 保证产业体系自主可控、安全可靠”, 而“新质生产力以关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新为突破口”①。当前, 数字技术正成为关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新的核心要素, 且数字技术正以大数据、人工智能等形式渗透到我国传统产业体系的各个环节, 进而实现提高生产要素配置效率的目标[1] ,且周密等(2024)[2] 研究表明, 正是由于数字产业中的数字技术存在更强的技术溢出效应和技术渗透能力, 才使得在新质生产力发展导向下, 数字产业成为现代产业体系建设的重要赋能主体。那么, 以数字技术与创新应用为主导的新质生产力能否成为现代产业体系建设的新引擎?

以往研究新质生产力的学者, 笼统的分析了新质生产力的内涵、测度及价值[3,4] , 但对以数字技术为突破性创新手段的新质生产力价值研究较为缺乏, 其中, 任保平和巩羽浩(2024)[5] 从定性层面研究认为, 以数字技术为赋能核心的新质生产力是数字经济时代的主要特征, 是新质生产力的重要组成部分, 能够推进传统产业新质化改造, 形成现代产业体系建设基础。相关研究集中在数字技术的赋能作用分析, 认为人工智能、物联网、大数据等技术直接应用或融合应用于产业中, 将形成现代产业体系的装备、技术、工艺与产品基础, 支撑现代产业体系构建[6] , 但也有研究表明, 数字技术虽具有较强的技术溢出作用, 但在其带来的颠覆性创新的巨大冲击下, 传统产业可能在尚未完成产业转型时被挤出市场[7] , 可见,数字技术与应用创新主导下生成的新质生产力能否为现代产业体系赋能的关键在于, 数字产业是否与传统产业形成技术融合。

关于这一问题, 相关研究主要集中在以下两个方面: (1) 将其纳入数字经济体系, 注重以数字技术为特征的新质生产力高渗透性, 促进传统产业数字化转型的定性作用分析。张倩和任保平(2023)[8] 将其作为数字经济发展的驱动力, 认为其通过上下游产业技术关联, 促进产业链现代化;孙早等(2023)[9] 认为, 其促使新型科技企业不断涌现, 带动传统产业数字化转型, 但由于数字技术尚未完全释放, 致使传统产业数字化转型的内生动力不足; (2) 关注其降本增效的作用, 认为数字技术赋能于传统产业的组织方式、生产方式, 促进传统产业改进生产范式, 实现现代化改造。Laudien 和Pesch (2019)[10] 的研究表明, 实施数字技术和数字化业务活动有助于服务企业克服传统服务相关的业务限制、加快服务流程、提升服务业发展效率, 但只有工资水平高于智能制造技术使用成本时, 智能制造技术才能显着作用于传统产业结构。以上研究多从定性层面论述数字技术创新突破下的新质生产力对传统产业改造的重要价值, 并支持技术融合是其赋能传统产业的重要渠道, 但却未考虑不同传统产业的技术吸收程度对技术融合的限制, 而蔡跃洲和马文君(2021)[11]则指出, 数字经济虽总体会挤出实体经济, 但从阶段性特征考虑, 二者间存在倒“U” 型关系, 究其原因在于, 数据要素在投入初期规模经济效应致使资源配置效率显着提升, 但随着投入量增加,在后期囿于传统产业的数据吸收能力限制, 致使产业转型速率减缓, 可见, 传统产业的数字吸收能力限制了以数字技术与创新应用为主导的新质生产力对传统产业的赋能效应, 而产业分类与发展阶段决定了数字吸收能力, 那么, 该类新质生产力赋能于现代产业体系建设中, 是否存在产业发展阶段和产业种类异质性? 研究以上问题不仅有利于评判数字技术创新突破下的新质生产力对现代产业体系建设的赋能效果, 也有助于深化政府对两者之间影响机制的认识, 推动政府从数字技术创新突破下的新质生产力视角思考构建产业现代化发展的政策及配套方案。

纵观以往研究, 学者们已从多方面探究了新质生产力与产业发展的关系, 但仍存在以下问题:(1) 注重从定性层面笼统分析数字技术或新质生产力影响现代产业体系建设的作用, 缺乏客观效应检验, 致使研究结论莫衷一是; (2) 将数字技术或新质生产力置于数字经济中进行讨论, 难以厘清其自身对现代产业体系建设的赋能机制, 不利于深化新质生产力发展的相关理论认识; (3) 缺乏对传统产业数字吸收能力的考量, 致使单一线性回归分析所得结论难以准确解释现实状况。本文不同以往研究之处在于: (1) 基于数字技术与颠覆式创新应用主导下生成的新质生产力赋能传统产业技术进步与生产率提升的内核价值, 从数字技术与应用创新的赋能特性出发, 厘清新质生产力赋能现代产业体系建设机制; (2) 考虑传统产业的技术吸收能力, 分析新质生产力在不同阶段产业体系建设中的价值差异, 明晰数字技术吸收能力对新质生产力培育的约束作用; (3) 考虑到不同产业存在差异性, 数字化转型成本不同, 细分产业种类, 进行影响效应分析, 以期为不同产业现代化发展路径设计提供理论依据。

1 理论分析与研究假设

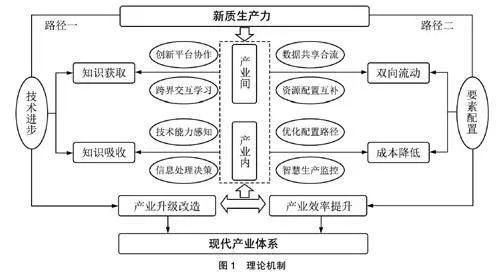

数字技术创新突破下的新质生产力强调, 数字技术及其颠覆式创新应用在新质生产力培育中起主导作用[5] 。面对传统产业由劳动或资本密集型转向具有新技术、新模式、新业态现代化形式的诸多现代产业体系建设阻力, 数字技术创新突破下的新质生产力须产生强化产业技术创新、优化要素空间配置的作用, 从而对传统产业的生产技术与效率进行改造。主要作用机制如图1 所示。

1. 1 技术进步效应

依据知识基础观理论, 知识积累是创新的重要资源[12] , 而传统产业升级改造的重要支撑源于技术创新, 但由于长期的粗放型发展路径依赖, 致使创新知识获取与吸收成为技术创新难点[13] 。而以数字技术与颠覆式创新应用为主导的新质生产力, 将大数据、云计算等数字元素融入劳动者、劳动资料及劳动对象, 从而催生出高效协同、智能决策、灵活适应的全新生产模式。它能使传统产业降低知识获取成本, 弥补创新资源不足, 加速技术创新, 实现升级改造。在“区块链+智能合约”的技术支撑下, 缺乏创新资源的传统产业可利用开放式创新平台, 强化与其他科研机构、相关产业合作, 降低创新知识获取成本, 突破创新资源限制, 此外, 在物联网技术支持下, 传统产业与新兴产业为实现信息交互和产品互联, 将加速形成标准化、显性化知识, 在分层模块化结构的可访问性与可拓展性作用下, 可快速打破知识壁垒,实现知识共享[14] ; 另外, 它能增强传统产业的创新知识吸收能力, 促使其将知识整合内化为技术创新实践能力, 促进传统产业技术改造。传统产业可利用人工智能、区块链、云计算等技术, 更快速获取自身与相关产品大数据集, 并使用非标准化、非结构化的大数据深度学习技术实时分析数据, 提高企业信息处理能力[15] ; 此外, 新质生产力因其颠覆性技术特性会提升市场竞争压力, 迫使传统产业进行数字技术研发投入, 进行数字化转型, 进而高效利用数字技术实时分析市场动态与需求状况, 准确把握市场需求变化, 并预测技术发展态势[16] , 提升创新知识感知能力。在信息处理能力与知识感知能力提升的共同作用下, 促使传统产业的创新知识吸收能力不断增强, 技术进步速率提升, 传统产业因技术升级转向现代产业。

1. 2 要素配置效应

制约传统产业生产效率提升的另一个问题是要素空间错配, 在区域间与产业间, 因“要素追逐收益”, 资本与高技能劳动要素均向新兴产业集中区域流动, 致使传统产业转型要素缺失, 且劳动力市场分割也限制了传统农业与工业要素配置效率提升[17] 。而以数字技术与应用创新为主导的新质生产力将通过加速数实融合、打破市场分割,促使要素双向流动, 优化要素空间配置, 促进传统产业生产率提升。依靠纳入“区块链+智能合约”技术, 降低数实企业间合作风险, 且纳入人工智能技术的新质生产力在传统产业中应用, 能替代传统繁复工序和高差错率的作业任务, 并以海量的数据处理能力, 优化产业决策、实时了解用户需求与反馈信息等, 提高传统产业的生产效率与要素收益[18] , 缩小各产业间、区域间要素收益差异, 促使资本与劳动要素在不同产业间自由流动;另外, 数字技术创新突破下新质生产力的互联、互通特性, 能通过提升就业信息的透明度与公开度、增强岗位匹配性等, 促进统一大市场建设,加速被新质生产力替代的冗余劳动力向传统的农业与工业转移, 优化传统产业劳动力配置, 提升传统产业生产效率; 此外, 新质生产力以其先进的数字技术赋能政府治理, 帮助政府精准分析传统产业发展状况, 制定精准科学的财税政策, 引导地区淘汰落后产能, 并通过税收补贴、示范奖励、人才引进、技能培训等, 引导具有发展前景的传统产业改变投资方向, 优化资本要素配置。在传统产业内部, 数字技术创新突破下的新质生产力体现在企业智能生产与监管环节, 有助于生产与监管过程中依靠数字技术精准预测供求状况、监控岗位生产信息, 进而科学配置生产要素, 优化企业内部资源配置, 提高生产效率。基于此, 本文提出如下假设:

假设1: 数字技术创新突破下的新质生产力能促进现代产业体系建设。

假设1a: 数字技术创新突破下的新质生产力因促进传统产业创新知识积累与吸收, 推动传统产业技术进步, 为现代产业体系建设赋能。

假设1b: 数字技术创新突破下的新质生产力因缩小传统产业与新兴产业间要素收入差距, 加速要素流动, 提升传统产业的要素配置效率, 为现代产业体系建设赋能。

由于技术进步与要素优化配置是新质生产力改造传统产业、为现代产业体系建设赋能的关键机制, 而技术进步与要素优化配置均取决于传统产业创新知识吸收与应用能力、以及传统产业与新兴产业的融合程度。姜松和孙玉鑫(2020)[19]也证明了实体经济发展水平越低时, 数字经济对其挤出效应越强, 这主要是由于实体经济发展水平限制了其对新质生产力的应用能力。当传统产业发展水平较低时, 由于传统产业和新兴产业间技术发展差距较大, 即使能够通过新质生产力降低创新知识获取成本, 并迅速收集大量创新知识,但却由于自身技术水平较低, 难以使所获得的创新知识与自身技术融合, 实现创新发展, 甚至因新质生产力中的数字技术开发与应用, 需投入软件、硬件等设施成本, 致使传统产业生产效率不升反降; 而当传统产业发展水平较高时, 传统产业与新兴产业间技术距离更近, 更易实现技术融合与创新知识吸收, 从而利用新兴产业高数字技术水平所累积释放的知识, 进一步实现技术改进与生产率提升, 助力于现代产业体系建设。基于此, 本文提出如下假设:假设2: 在现代产业体系建设的不同阶段, 数字技术创新突破下的新质生产力赋能作用存在异质性特征。

2 研究设计

2. 1 模型构建

2. 1. 1 基准回归模型

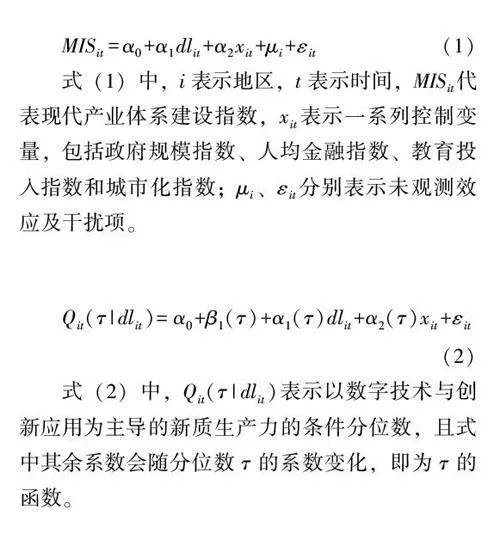

为检验数字技术创新突破下的新质生产力影响现代产业体系建设的效应, 构建如式(1)的模型:

2. 1. 2 分位数回归模型

为检验数字技术创新突破下的新质生产力影响现代产业体系的阶段特征, 构建线性分位数回归模型, 如式(2) 所示。

2. 2 变量选择

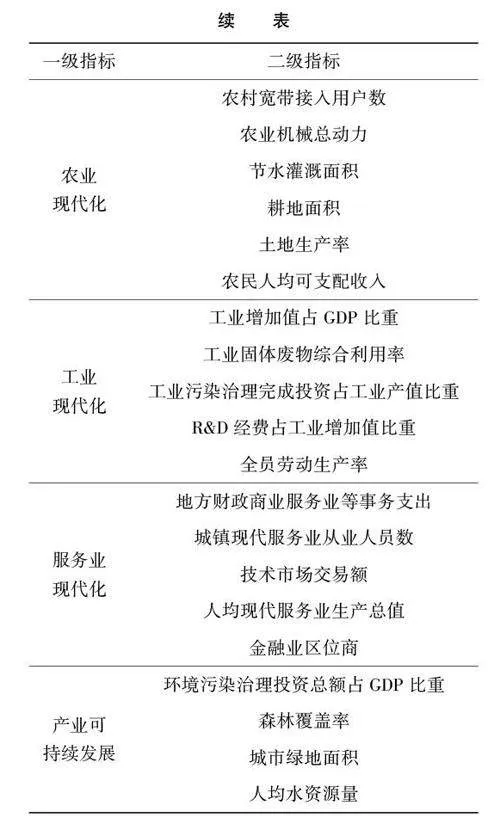

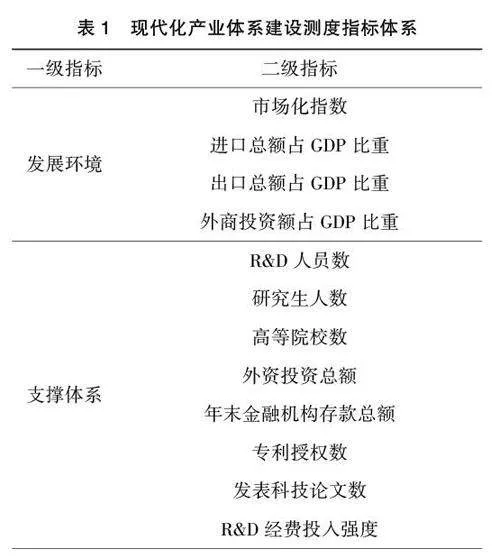

现代产业体系建设指数(mis): 借鉴范合君和何思锦(2021)[20] 的测度方式, 使用现代产业体系圆环模型, 对现代产业体系进行评价。在这一模型下, 构建了包含6 个一级指标、32 个二级指标的现代产业体系测度指标, 并使用熵值法为各指标进行客观赋权, 最终加权加乘形成现代产业体系建设指数。具体指标构建如表1 所示。

数字技术创新突破下的新质生产力(dl): 本文基于数字技术创新突破的新质生产力内涵, 结合朱波和曾丽丹(2024)[21] 、刘富华和宋然(2024)[22]的测度方式, 划分出数字技术基础(df)和创新应用(ds)两个维度, 进而细分为生产力载体、信息化基础、技术开发及技术利用4 个二级指标, 其中生产力载体使用互联网宽带接入端口数、域名数、网站数衡量; 信息化基础由长途光缆线路长度、电信业务总量、信息传输、计算机服务和软件业从业人员占比及电子信息产业固定资产投资额衡量; 技术开发使用信息服务业收入规模、电子及通信设备制造业R&D 资本投入、IPV4/ IPV6 地址数、移动电话交换机容量及云计算中心建设数衡量; 技术利用使用电子商务交易额、软件产业收入规模、电子商务交易活动企业数占总企业数比重、以及数字经济核心产业企业数占企业总数比重衡量。

控制变量: 由于影响产业现代化发展的影响因素较多, 为减少遗漏变量, 在此引入政府规模(gov)、人均金融发展水平(fin)、教育投入水平(edu)与城市化程度(urban)等指标作为控制变量。其中, 政府规模使用政府一般公共预算支出占地区GDP 比重衡量; 人均金融发展水平使用金融机构存贷款余额与常住人口比值测度; 教育投入水平使用各省(区、市)教育经费占地区GDP 比重测算; 城市化程度使用各省(区、市)年末城镇人口占常住人口比重测算。

2. 3 数据来源

本文研究选取我国31 个省(区、市)(考虑到数据的可获得性, 港、澳、台地区除外)作为研究对象。各省(区、市)2008~2023 年样本数据来源于《中国统计年鉴》、中国各省(区、市)统计年鉴、各地方政府统计公报、地方政府政务公开数据、Wind 数据库以及中国统计局网站; 市场化指数相关数据来源于各年《中国分省份市场化指数报告》; 时效性较强数据通过各地方政府统计局网站进行手工查找、或与各省级政府部门联系获取; 个别缺失数据使用线性平滑或多重插补法进行补全。

3 实证分析

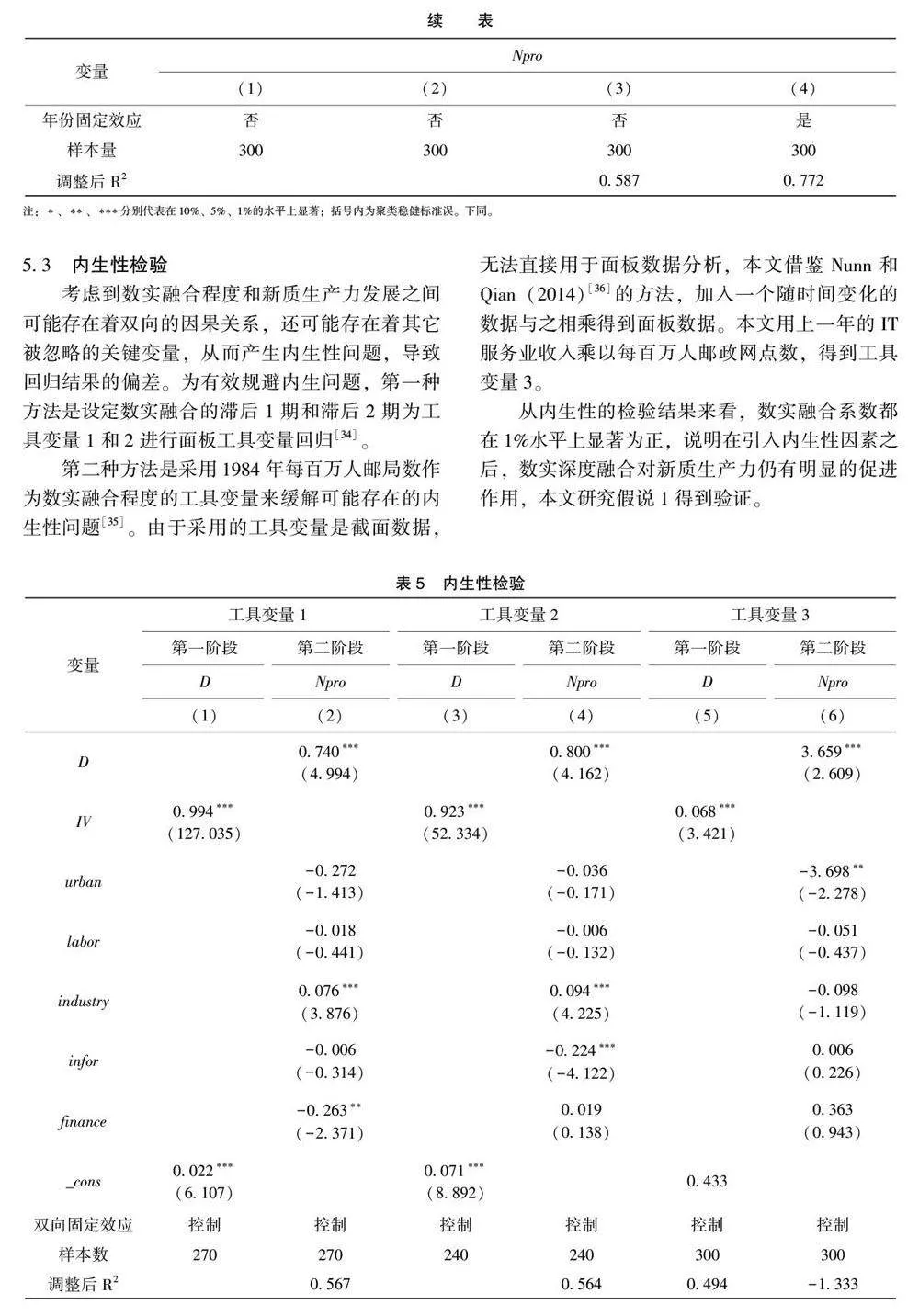

3. 1 数字技术创新突破下的新质生产力对现代产业体系建设的影响效应估计

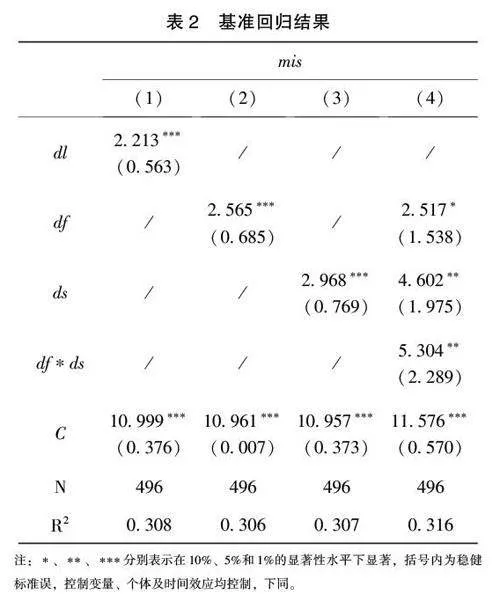

估计结果如表2 所示, 表明以数字技术和颠覆式创新为主导的新质生产力能显着提高现代产业体系建设水平, 即若新质生产力水平提升1 单位, 则现代产业体系建设水平将提升2 213 单位。其中, 数字技术基础和创新应用均能显着增强现代产业体系建设水平, 且对比列(2) 和(3) 可知, 数字创新应用较数字技术基础对现代产业体系建设的价值更大, 列(4) 的估计结果还显示,在赋能现代产业体系建设方面, 数字技术基础与数字创新应用之间呈互补关系, 能共同促进现代产业体系建设不断完善。可见, 数字技术创新突破下的新质生产力依靠发展载体、信息化基础、技术开发与利用等促使传统产业不断发展, 进而赋能于现代产业体系建设, 这一研究结论从实证层面证实了任保平和巩羽浩(2024)[5] 的研究, 且肯定了周密等(2024)[2] 的相关推论, 验证了本文假设1。

3. 2 稳健性检验

3. 2. 1 工具变量检验

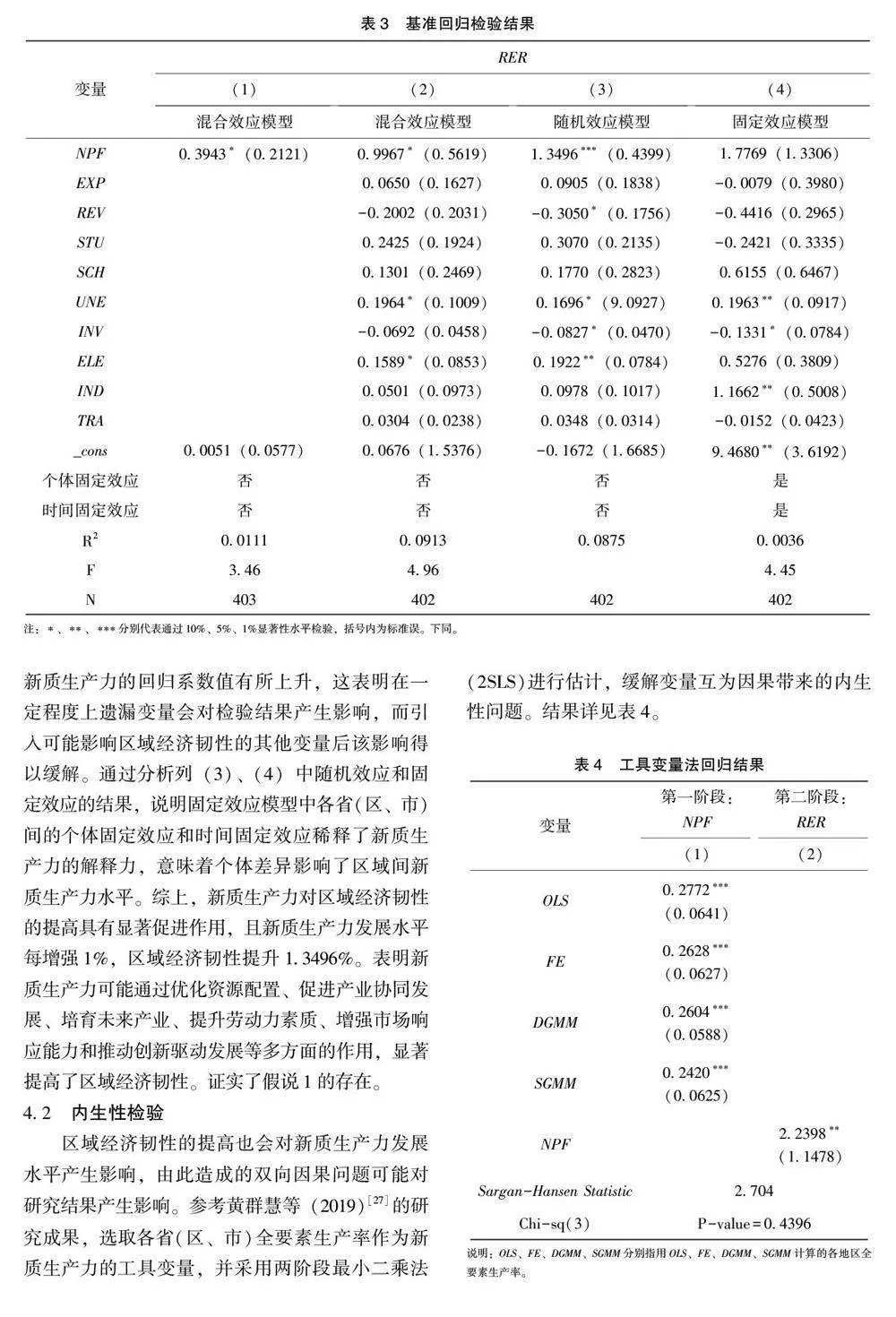

为防止反向因果导致估计结果偏误, 将被解释变量滞后1 期作为现代产业体系建设的代理变量,并使用系统广义距对基准模型进行重新估计; 收集1984 年的邮电数据, 考虑到该数据为截面数据, 故借鉴赵涛等(2020)[23] 的做法, 使用1984年的邮电数据与各省(区、市) “科学技术研究与试验发展投入强度” 交乘, 作为本文新质生产力的工具变量。代入以上两种工具变量, 分别进行2SLS 估计, 结果与基准回归一致。

3. 2. 2 外生检验冲击

为解决变量间相关造成的内生性问题, 借鉴石大千等(2018)[24] 的做法, 利用国家大数据综合试验区建设试点政策构造准自然实验, 将贵州、京津冀、珠三角、上海、河南、重庆、内蒙古等省(区、市)或所辖省(区、市)设定为处理组, 其他省(区、市)设定为对照组。估计结果依然支持基准回归结论。

3. 2. 3 缩减样本检验

为避免样本选择造成的估计结果偏误, 在此做以下调整: (1) 为排除新冠肺炎疫情影响所导致的外部经济对现代产业体系构建的影响, 剔除2019 年以后的统计样本并重新进行估计; (2) 由于我国四大直辖市的特殊政治优势对政策及各类资源的强虹吸力, 为排除政治位势带来的影响, 剔除四大直辖市样本数据后重新进行模型检验, 结果也均支持基准估计结论。

4 机制及异质性分析

4. 1 机制检验

4. 1. 1 机制初步检验

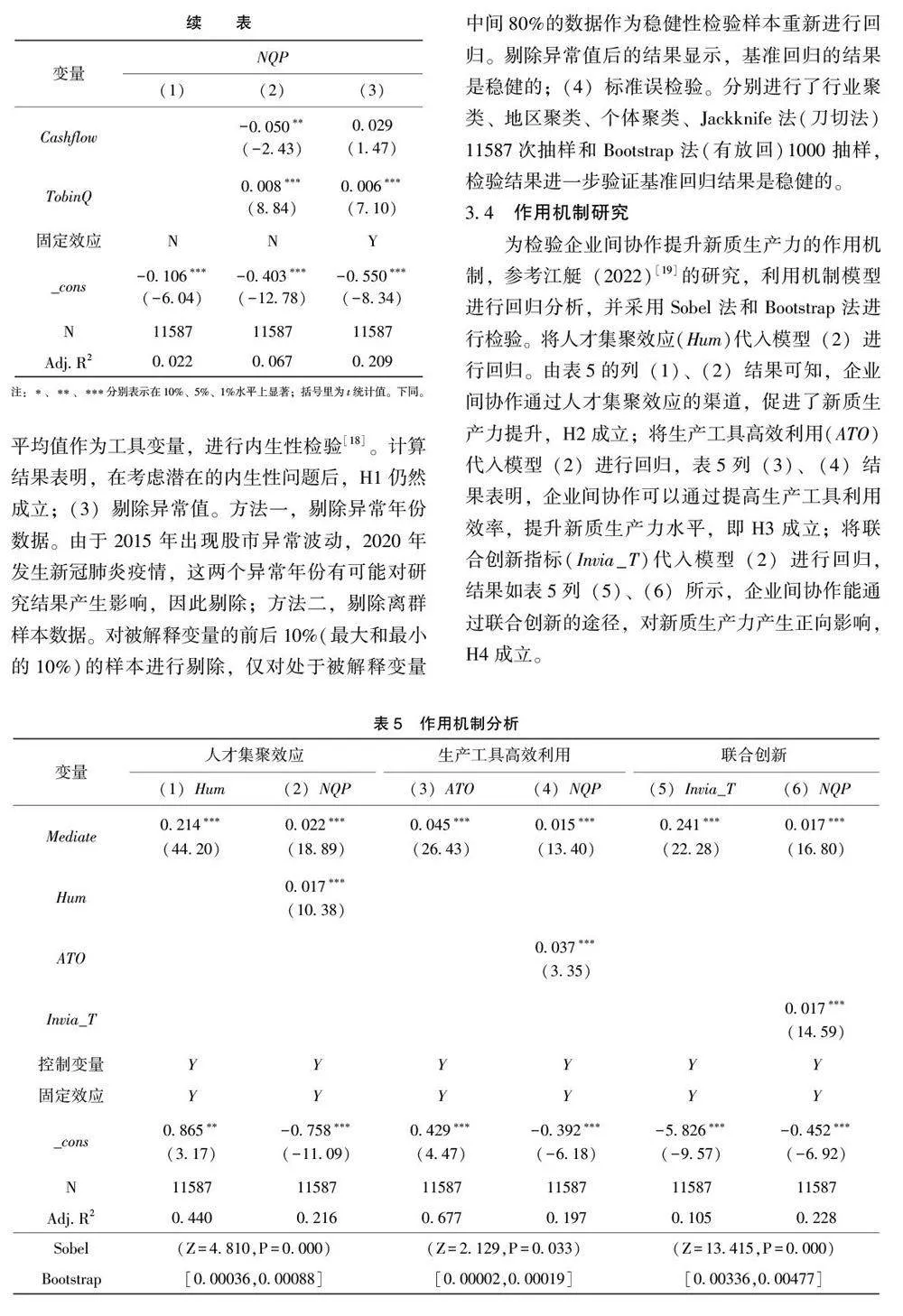

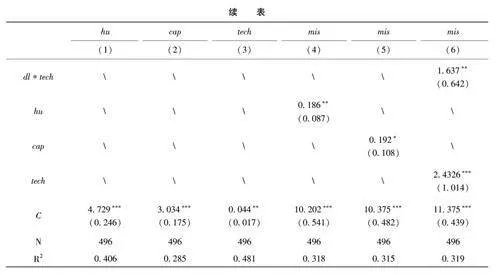

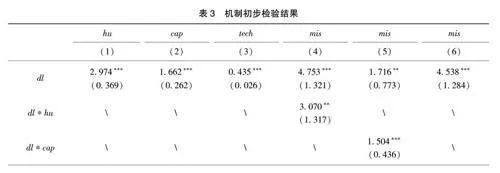

借鉴杨俊等(2022)[25] 的做法, 使用区域专利申请授权量和技术市场成交额指标共同表征技术进步; 同时, 借鉴白俊红和卞元超(2016)[26]的计算方法, 测算资本与劳动要素配置指数。进而先对技术进步与要素配置的传导机制进行初步检验, 结果如表3 中列(1) ~(3) 所示, 表明数字技术创新突破下的新质生产力能显着优化劳动与资本要素配置, 并能显着促进技术进步, 由于以往学者已经证明了技术进步能够促进传统农业绿色发展、生产率提升[27] , 要素优化配置能显着提升传统工业的绿色全要素生产率[28] , 而传统农业与工业生产效率提升是现代产业体系建设的关键, 故证明了技术进步与要素优化配置存在渠道效应。此外, 借鉴方锦程等(2023)[29] 的做法, 构造新质生产力与资本要素配置、劳动要素配置、技术进步的交乘项, 检验其对现代产业体系的影响效应, 结果如表3 中列(4)~(6) 所示, 依然支持存在渠道效应。由此证明了本文假设1a 和1b。

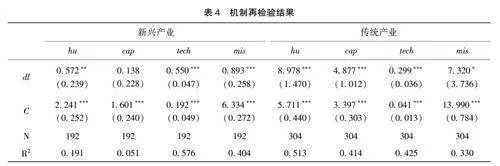

4. 1. 2 机制再检验

前文分析中, 数字技术创新突破下的新质生产力主要是促进了传统产业的技术进步和要素优化配置, 才得以实现为现代产业体系建设赋能。根据国家统计局发布的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》中产业目录统计数字经济核心产业产值, 并计算产值占比, 划分出新兴产业和传统产业两类, 检验结果显示, 在传统产业聚集区,其对现代产业体系建设的赋能效应是新兴产业聚集区的8 19 倍, 由此, 不仅证明了以数字技术与创新应用为主导的新质生产力可以依靠改变传统产业的技术水平、要素配置状态, 进而促进现代产业体系发展, 也预示着应在传统产业集聚区不断促进新质生产力发展。

4. 2 产业变迁效应检验

4. 2. 1 现代产业体系分段检验

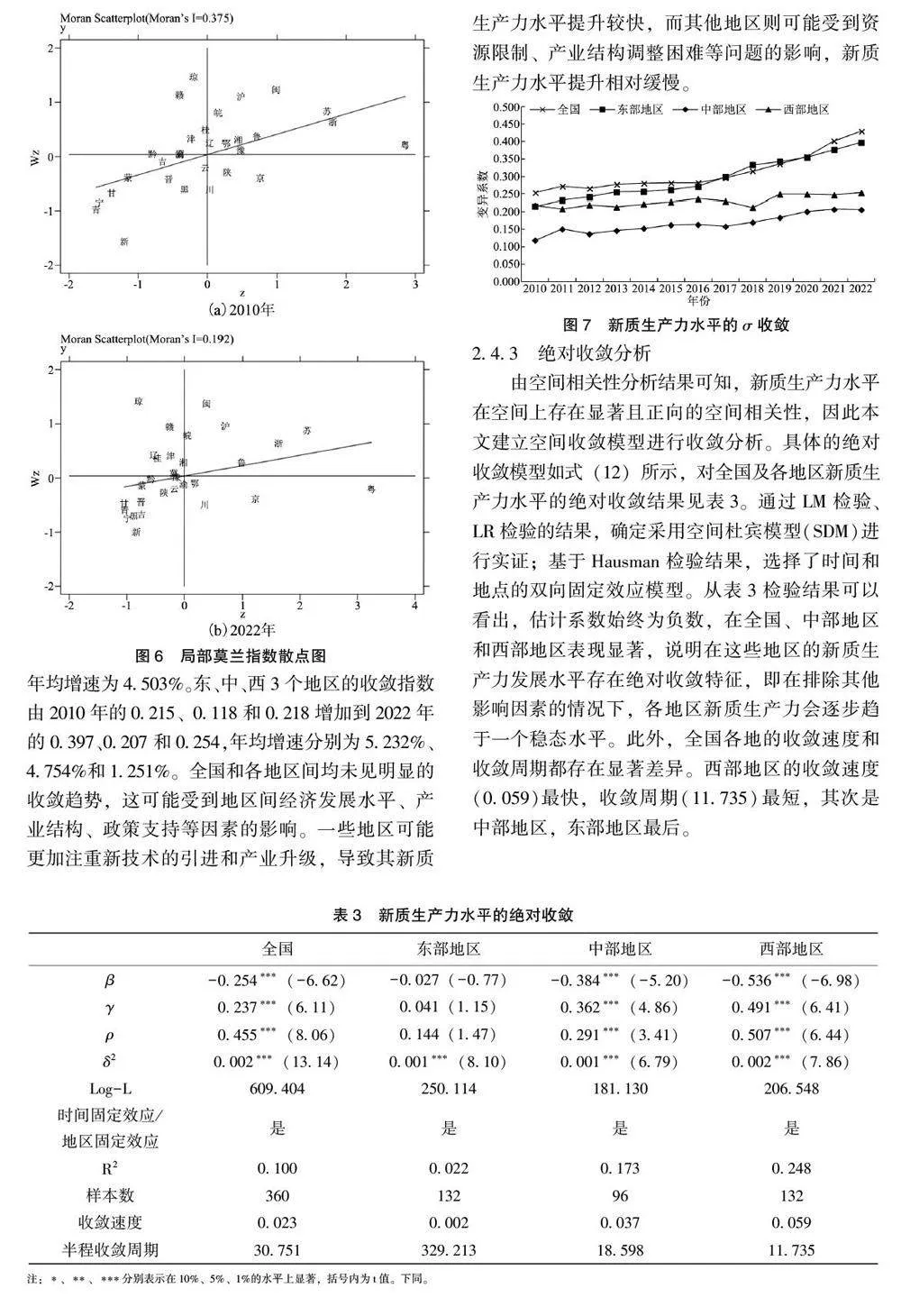

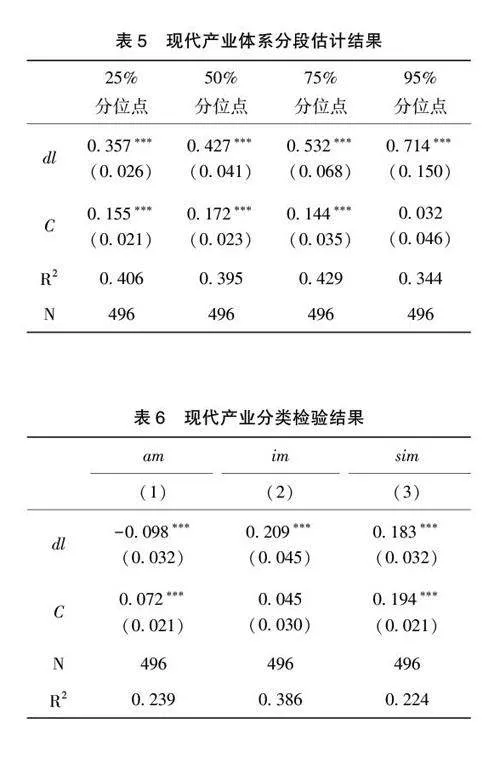

分位数回归结果如表5 所示。得出数字技术创新突破下的新质生产力不仅对不同发展阶段的产业体系建设均具有显着的提升效应, 且这一效应随着产业体系不断完善而逐渐增强, 当产业体系建设处于总体的25%以下时, 新质生产力提升1 单位, 产业体系建设水平将提高35. 70%; 当其处于总体的25% ~50% 时, 新质生产力的赋能作用提升为先前的1. 19 倍; 当其处于总体的50% ~75%时, 赋能作用提升为先前的1. 24 倍; 当其处于领先的75% 以上时, 赋能作用提升为先前的1. 34 倍。究其原因在于, 以数字技术与创新应用为主导的新质生产力对传统产业改造能力与其产业技术水平有关, 当传统产业发展的技术水平越高时, 其对创新知识吸收能力越强, 越能转化为自身技术, 促进自身数字化改造与技术进步。以上结论证明了假设2。

4. 2. 2 现代产业体系分类检验

以往研究未深入剖析新质生产力对农业、工业、服务业现代化的影响效应, 致使促进现代产业体系建设的路径设计缺乏具体的实践依据。相较工业与服务业, 农业技术水平更加落后, 处于更低的产业发展阶段, 致使以数字技术及创新应用为主导的新质生产力在农业、工业和服务业转型方面的价值可能存在差异。为此, 分别检验新质生产力对农业、工业和服务业现代化的赋能效应, 结果如表6 所示, 得出以数字技术及创新应用为主导的新质生产力对工业和服务业现代化发展具有显着的推进作用, 但却会挤出农业现代化发展, 由此可见, 该类新质生产力对不同阶段的产业现代化发展具有差异化赋能作用, 随着产业现代化体系建设不断完善, 其价值逐渐扩大。

4. 3 异质性效应分析

4. 3. 1 区域异质性分析

以往学者研究表明, 数字技术的产业发展赋能作用存在区域经济发展阶段依赖性[30] , 且新结构经济学理论也强调区域发展基础对技术应用的支撑作用, 为此, 以地区人均GDP 为依据, 将样本区域划分为先发和后发地区进行检验, 表明数字技术创新突破下的新质生产力对现代产业体系建设的赋能作用存在“先发强、后发弱” 的异质性特征。

4. 3. 2 制度异质性分析

依据蒂伯特的“用脚投票” 理论, 资本与劳动力更倾向于流入公共服务水平较高的区域, 这使得地方行政治理能力成为影响资本与劳动要素配置机制发生关键。此外, 依据社会学制度主义理论, 地方治理能力会显着作用于技术发展水平和产业的产出绩效, 鉴于此, 本文统计历年《省级政府和重点城市一体化政务服务能力评估报告》将我国31 个省(区、市)分为高政府治理能力地区和低政府治理能力地区, 进行再检验, 结果表明提升政府治理能力能与新质生产力发展形成互补效应, 强化以数字技术与创新应用为主导的新质生产力要素优化配置能力, 进而促进现代产业体系建设。

4. 3. 3 技术基础异质性

传统产业创新知识积累与吸收能力不仅取决于产业自身的技术禀赋, 还取决于传统产业劳动力的数字技能, 这决定了传统产业的技术创新能力。郑江淮和杨洁茹(2024)[31] 也提出, 数字人才在产业间的结构性短缺是造成产业数字化难以转型的掣肘。鉴于此, 使用高新技术企业研究开发人员、科学研究和技术服务从业人员、大学在校学生人数拟合形成数字技能指数, 并以各年各地区数字技能指数均值为依据将我国划分为强技术基础区域和弱技术基础区域, 进行再估计, 结果表明在技术基础较强的区域, 以数字技术与创新应用为主导生成的新质生产力具有更高价值,但在技术基础弱势区域, 这一价值并不确定。

5 结 论

根据以上研究, 本文得出以下结论: (1) 数字技术创新突破下的新质生产力是现代产业体系建设的重要抓手, 且发展数字创新应用生产力较建设数字技术基础更有用, 经过一系列稳健性检验后, 这一结论依然成立; (2) 技术进步与要素优化配置是这一新质生产力赋能现代产业体系建设的重要渠道, 其对传统产业较新兴产业具有更强的要素优化配置和技术进步促进能力也证明了这点; (3) 这一新质生产力对现代产业体系建设的价值存在产业发展阶段异质性, 会随着现代产业体系建设不断完善而增强, 若分产业分析, 则表现为挤出农业现代化发展, 但却会显着推进工业与服务业现代化发展; (4) 这一新质生产力对现代产业体系建设的赋能作用存在“先发强、后发弱” 的区位特征、以及制度与技术依赖性。鉴于此, 本文提出以下政策建议:

(1) 因地制宜培育以数字技术与创新应用为主导的新质生产力, 促进传统产业技术改进与生产效率提升。①对于经济基础较好、产业集聚度高的地区, 应重点支持高端数字技术研发和产业化; 对经济基础较弱、产业发展相对滞后的地区,注重基础设施建设、数字化技能培训等; ②应加大对数字基础研究和应用研发的支持力度, 鼓励企业、高校和科研机构加强合作, 形成产学研用紧密结合的创新体系, 注重引进和培养高层次人才, 为数字技术创新突破下新质生产力的发展提供强有力的智力支撑; ③应加快制定和完善数字技术创新突破下新质生产力相关的法律法规, 明确各方权责边界, 保护合法权益, 加强标准体系建设, 制定统一的技术标准和行业规范, 促进数字技术创新突破下新质生产力的健康发展和应用。

(2) 优化地区新质生产力发展禀赋, 推进传统产业数字化转型。①各地政府应基于地区主导产业发展特征, 制定数字技术创新突破下新质生产力培育战略, 在工业主导区, 重点发展智能制造和工业互联网; 在农业主导区, 推广智慧农业和农村电子商务; 在服务业密集区, 着重推进数字金融与电子商务发展; ②加大高等教育和职业教育在数字技术创新突破下新质生产力领域的培养力度, 并通过政策引留数字技术人才; ③应通过财政补贴、税收优惠、贷款担保等金融支持, 或搭建产业对接平台等, 促进数字技术创新突破下新质生产力富集企业与传统产业企业协同创新; ④各地政府应建立健全数据安全法规和标准体系, 加强对数据的监管和保护, 保障传统产品制造企业培育新质生产力过程中的数据产权收益, 增强传统产业数字化转型动力。

注释:

①习近平: 发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要

着力点, 求是, 2024 年第11 期。

②由于篇幅限制, 稳健性检验结果留存备索。

③由于篇幅限制, 估计结果留存备索。

参考文献

[1] 安同良, 杨晨. 互联网重塑中国经济地理格局: 微观机制与

宏观效应[J]. 经济研究, 2020, 55 (2): 4~19.

[2] 周密, 郭佳宏, 王威华. 新质生产力导向下数字产业赋能现

代化产业体系研究———基于补点、建链、固网三位一体的视

角[J]. 管理世界, 2024, 40 (7): 1~26.

[3] 孟捷, 韩文龙. 新质生产力论: 一个历史唯物主义的阐释[J].

经济研究, 2024, 59 (3): 29~33.

[4] 曾鹏, 覃意晗, 周联超. 中国城市新质生产力水平的测算及

时空格局[J]. 地理科学进展, 2024, 43 (6): 1102~1117.

[5] 任保平, 巩羽浩. 数字新质生产力推动传统产业新质化的机制

与路径[J]. 兰州大学学报(社会科学版), 2024, 52 (3):

13~22.

[6] 芮明杰. 构建现代产业体系的战略思路、目标与路径[J]. 中

国工业经济, 2018, (9): 24~40.

[7] 许恒, 张一林, 曹雨佳. 数字经济、技术溢出与动态竞合政

策[J]. 管理世界, 2020, 36 (11): 63~84.

[8] 张倩, 任保平. 数字经济驱动产业链现代化的机制、目标与路

径[J]. 郑州大学学报(哲学社会科学版), 2023, 56 (5):

39~45, 128.

[9] 孙早, 王乐, 张希. 数字化赋能产业转型升级: 机遇、挑战

与实现路径[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2023,

43 (6): 51~63.

[10] Laudien S M, Pesch R. Understanding the Influence of Digitation

on Service Firm Business Model Desin: A Qualitative-empirical

Analysis [J]. Review of Managerial Science, 2019, 13 ( 3):

575~587.

[11] 蔡跃洲, 马文君. 数据要素对高质量发展影响与数据流动

制约[J]. 数量经济技术经济研究, 2021, 38 (3): 64~83.

[12] Nickerson J A, Zenger T R. A Knowledge-based Theory of the

Firm—The Problem-solving Perspective [ J]. Organization Scie⁃

nce, 2004, 15 (6): 617~632.

[13] Ghosh S, Hughes M, Hodgkinson I. et al. Digital Transforma⁃

tion of Industrial Businesses: A Dynamic Capability Approach [J].

Technovation, 2022, (113): 102414.

[14] 杨鹏, 尹志锋, 孙宝文. 企业数字技术应用与创新效率提升

[J/ OL]. 外国经济与管理: 1 ~ 17 [2024-03-21]. https:/ /

doi.org/10.16538/ j.cnki.fem.20231129.401.

[15] 吴非, 胡慧芷, 林慧妍, 等. 企业数字化转型与资本市场表

现———来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界, 2021, 37

(7): 130~144, 10.

[16] Rialti R, Marzi G, Ciappei C, et al. Big Data and Dynamic Ca⁃

pabilities: A Bibliometric Analysis and Systematic Literature Re⁃

view [J]. Management Decision, 2019, 57 (8): 2052~2068.

[17] 赵连阁, 黄桂琴, 王学渊. 劳动力市场分割、要素配置效率

与农产品流通产业增长———一个有调节的中介效应检验[J].

农业技术经济, 2021, (3): 4~19.

[18] 何德旭, 张昊, 刘蕴霆. 新型实体企业促进数实融合提升

发展质量[J]. 中国工业经济, 2024, (2): 5~21.

[19] 姜松, 孙玉鑫. 数字经济对实体经济影响效应的实证研究

[J]. 科研管理, 2020, 41 (5): 32~39.

[20] 范合君, 何思锦. 现代产业体系的评价体系构建及其测度

[J]. 改革, 2021, (8): 90~102.

[21] 朱波, 曾丽丹. 数字金融发展对区域新质生产力的影响及

作用机制[J]. 财经科学, 2024, (8): 16~31.

[22] 刘富华, 宋然. 数字技术能否缩小区域制造业全要素生产

率差距[J]. 深圳大学学报( 人文社会科学版), 2024, 41

(1): 71~82.

[23] 赵涛, 张智, 梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发

展———来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界, 2020, 36

(10): 65~76.

[24] 石大千, 丁海, 卫平, 等. 智慧城市建设能否降低环境污

染[J]. 中国工业经济, 2018, (6): 117~135.

[25] 杨俊, 李小明, 黄守军. 大数据、技术进步与经济增长———大

数据作为生产要素的一个内生增长理论[J]. 经济研究, 2022,

57 (4): 103~119.

[26] 白俊红, 卞元超. 要素市场扭曲与中国创新生产的效率损

失[J]. 中国工业经济, 2016, (11): 39~55.

[27] 郑军, 赵维娜. 农业保险对中国绿色农业生产的影响———基

于农业技术进步的中介效应[J]. 资源科学, 2023, 45 (12):

2414~2432.

[28] 袁嘉琪, 卜伟, 唐雨妮. 环境规制、要素配置对工业绿色

全要素生产率的影响———产出补偿还是创新补偿[ J]. 管理

评论, 2023, 35 (10): 45~62.

[29] 方锦程, 刘颖, 高昊宇, 等. 公共数据开放能否促进区域协

调发展?———来自政府数据平台上线的准自然实验[J]. 管理

世界, 2023, 39 (9): 124~142.

[30] 蒋煦涵, 章丽萍. 数字化转型促进高端制造业绿色发展的

路径研究[J]. 当代财经, 2023, (9): 16~27.

[31] 郑江淮, 杨洁茹. 产业数字化发展路径: 互补性、动态性

与战略性[J]. 产业经济评论, 2024, (2): 60~71.