〔摘 要〕 随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展, 新质生产力作为推动经济社会高质量发展的关键力量, 其在我国各地区的水平和差异状况对于制定科学的区域发展战略具有重要意义。本文通过熵权-TOPSIS 法对我国30 个省(区、市)2012~2022 年的新质生产力水平进行了测度, 并分析了其区域差异及其动态演进。研究发现, 中国新质生产力水平总体呈现上升趋势, 但区域间发展不平衡, 东部地区显着高于其他地区。基尼系数分解结果显示, 区域间差异是造成整体不平衡的主要原因。本文还采用核密度估计方法分析了新质生产力水平的空间演变特征, 发现区域间生产力水平差异正在缩小, 表明我国在促进区域均衡发展方面取得了积极进展。为进一步促进新质生产力的均衡发展, 本文提出了加强科技创新支持、深化体制机制改革、实施差异化区域发展战略、注重人才培养和完善基础设施建设等政策建议。

〔关键词〕 新质生产力 区域差异 熵权-TOPSIS 法 基尼系数 核密度估计 动态演进

DOI:10.3969 / j.issn.1004-910X.2024.06.004

〔中图分类号〕F014. 1; F127 〔文献标识码〕A

引 言

推动新质生产力发展是我国经济实现高质量发展的关键举措[1,2] 。近年来, 伴随新一轮科技革命和产业变革的深入[3,4] , 新质生产力以其高科技、高效能、高质量等特征, 在实践中展现出强大的推动力和支撑作用。然而, 由于区域发展的不平衡性, 新质生产力在我国存在显着的区域差异[5] 。这不仅会阻碍国家现代化进程, 也可能加剧区域间发展失衡, 对经济社会的可持续发展产生不利影响。因此, 系统测算和分析中国新质生产力的区域差异及其动态演进态势, 具有重要的现实意义和理论价值。

新质生产力是在新一轮科技革命和产业变革背景下, 以科技创新为核心, 推动经济社会高质量发展的新型生产力形态[6,7] 。学者们从不同视角阐释了新质生产力的内涵、发展机制、实践路径及影响等[8-11] 。新质生产力代表了先进生产力的发展方向, 是由技术突破、生产要素优化配置和产业转型升级所催生的[12] ; 另外, 新质生产力的发展逻辑在于科技创新的引领作用和产业转型升级的内在需求[13,14] , 需要政策支持和市场机制的有效结合。新质生产力的形成途径涉及产业链、创新链、人才链和教育链的融合, 金融集聚和产学研合作也是关键策略[15] 。此外, 新质生产力对现代化进程、全球价值链攀升、生态文明建设等具有积极的推动作用[16,17] 。

鉴于现有研究尚未系统分析新质生产力在我国的区域差异及其演变态势, 本文基于我国30 个省(区、市)2012~2022 年的面板数据, 构建符合新质生产力特征的综合评价指标体系, 深入分析我国不同地区新质生产力发展的时空演变特征, 并探讨导致区域差异的深层次原因, 为缩小地区差距、推进区域协调发展提供有益启示, 从而为实现高质量发展贡献智慧力量。

1 新质生产力水平综合评价指标体系构建

1. 1 新质生产力水平指标体系

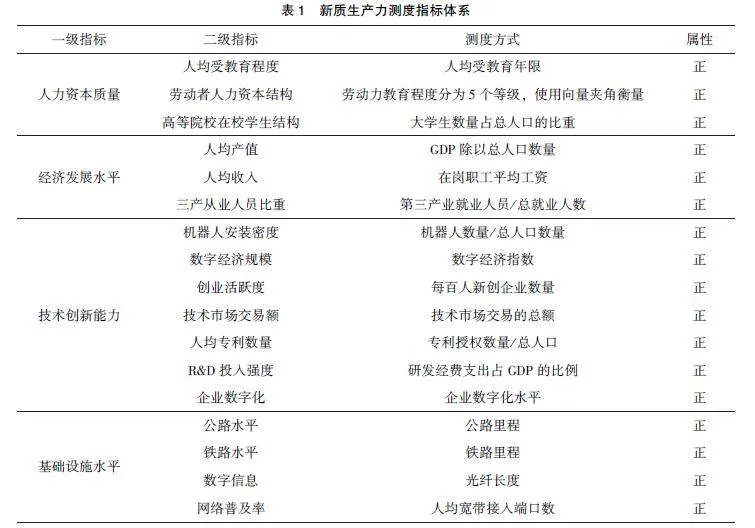

构建新质生产力水平综合评价指标体系时, 必须深刻理解新质生产力的内涵, 确保所选指标能全面准确反映其多维度特征。因此, 本文借鉴王珏和王荣基[[18]] 已有指标体系的研究成果, 采用熵权-TOPSIS 法测度新质生产力水平。该方法结合了熵权法的客观性和TOPSIS 法的综合评价能力, 提供了科学、全面、客观的多属性决策分析方式, 减少主观性影响, 提高权重分配和数据处理准确性。

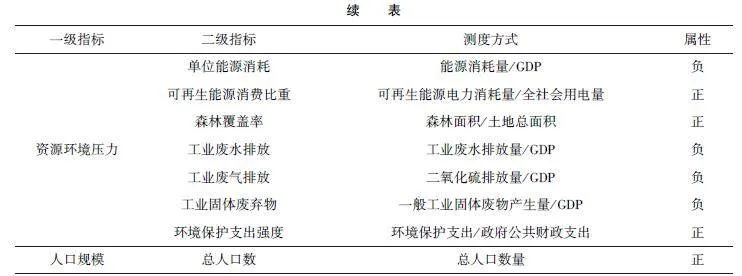

基于表1 所列指标体系, 对新质生产力水平综合评价指标体系构建阐述如下: (1) 人力资本是推动新质生产力发展的核心动力。在当前维度,①关注劳动者教育水平, 通过计算人均受教育年限评估劳动力整体素质; ②采用向量夹角法对劳动力教育程度分级, 据此衡量人力资本结构多样性和复杂性。此外, 还考虑高等院校在校学生比例, 以此预测未来人才供给情况, 评估地区高等教育发展水平; (2) 经济发展水平直接关联新质生产力提升。在当前维度, 选取人均产值和人均收入作为衡量地区经济产出效率和劳动者经济福祉的指标。同时, 三产从业人员比重反映产业结构优化升级情况, 是评估经济发展质量的重要视角; (3) 技术创新是新质生产力发展主要驱动力。

在当前维度, 通过机器人安装密度反映地区自动化和智能化水平。数字经济规模和创业活跃度则分别用数字经济指数和每百人新创企业数量衡量,体现地区创新活力和市场潜力。此外, 技术市场交易额和人均专利数量有助于了解技术创新活跃程度和创新成果转化效率; (4) 基础设施是支撑新质生产力发展的重要物质基础。在当前维度,通过公路里程和铁路里程衡量地区交通网络发达程度、对外联系和物流能力。同时, 光纤长度和人均宽带接入端口数反映地区信息通信基础设施建设水平, 是数字化时代不可或缺的关键指标; (5)资源环境是新质生产力发展的外部条件。在当前维度, 关注单位能源消耗和可再生能源消费比重,反映能源使用效率和环境压力。同时, 森林覆盖率、工业废水排放、工业废气排放和工业固体废弃物等指标, 帮助评估地区环境保护现状和趋势;(6) 人口规模是影响新质生产力的另一重要因素。在当前维度, 通过总人口数量反映地区劳动力市场规模和潜力, 对预测和规划人力资源开发利用具有重要意义。

上述指标体系能全面客观评价和分析新质生产力发展水平, 为政策制定和资源配置提供科学依据。在实际应用中, 还需根据地区特点和实际情况, 对指标体系进行适当调整优化, 以确保其适应性和有效性。

1. 2 测度方法和数据来源

在本文中, 采用多种成熟的测度方法来确保新质生产力评估的准确性和科学性。具体而言,运用了熵权-TOPSIS 法、箱线图估计法、基尼系数及分解法、核密度估计法。这些方法各有优势,能够从不同角度对新质生产力进行深入分析。熵权-TOPSIS 法结合了熵值法的客观性和TOPSIS法的简洁性, 能够有效地确定指标权重并进行综合评价, 减少主观判断的偏差。箱线图估计法则通过直观地展示数据分布, 可以识别异常值和观察到数据的分散程度, 从而进行更为精确的数据分析。基尼系数及分解法是一种分解和量化区域差异的有效工具, 有助于揭示新质生产力发展不均衡的原因。核密度估计法则能够更加细致地描述数据空间分布的特征, 提供了一种非参数的方式来估计新质生产力的概率分布。这些测度方法的选择和应用, 确保了研究能够全面和客观地评价新质生产力的发展水平, 为政策制定和资源配置提供坚实的数据支持。

新质生产力指标体系共包含25 个细分指标,覆盖了人力资本、技术创新、基础设施、资源环境等多个维度, 形成了一个全面的评价框架。样本数据范围涵盖了2012 ~2022 年我国30 个省(区、市)(考虑到数据的可获得性, 不包括港、澳、台和西藏地区)的面板数据。这些数据主要来源于《中国工业统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》以及各省(区、市)统计年鉴等官方发布的权威资料。在处理原始数据时, 注意到存在少量缺失值, 为了减少样本损失并保证数据的完整性, 本文采用类推法或插值法对缺失数据进行合理估计和处理。

2 新质生产力水平的测度结果及区域差异分析

2. 1 新质生产力水平测算结果与分析

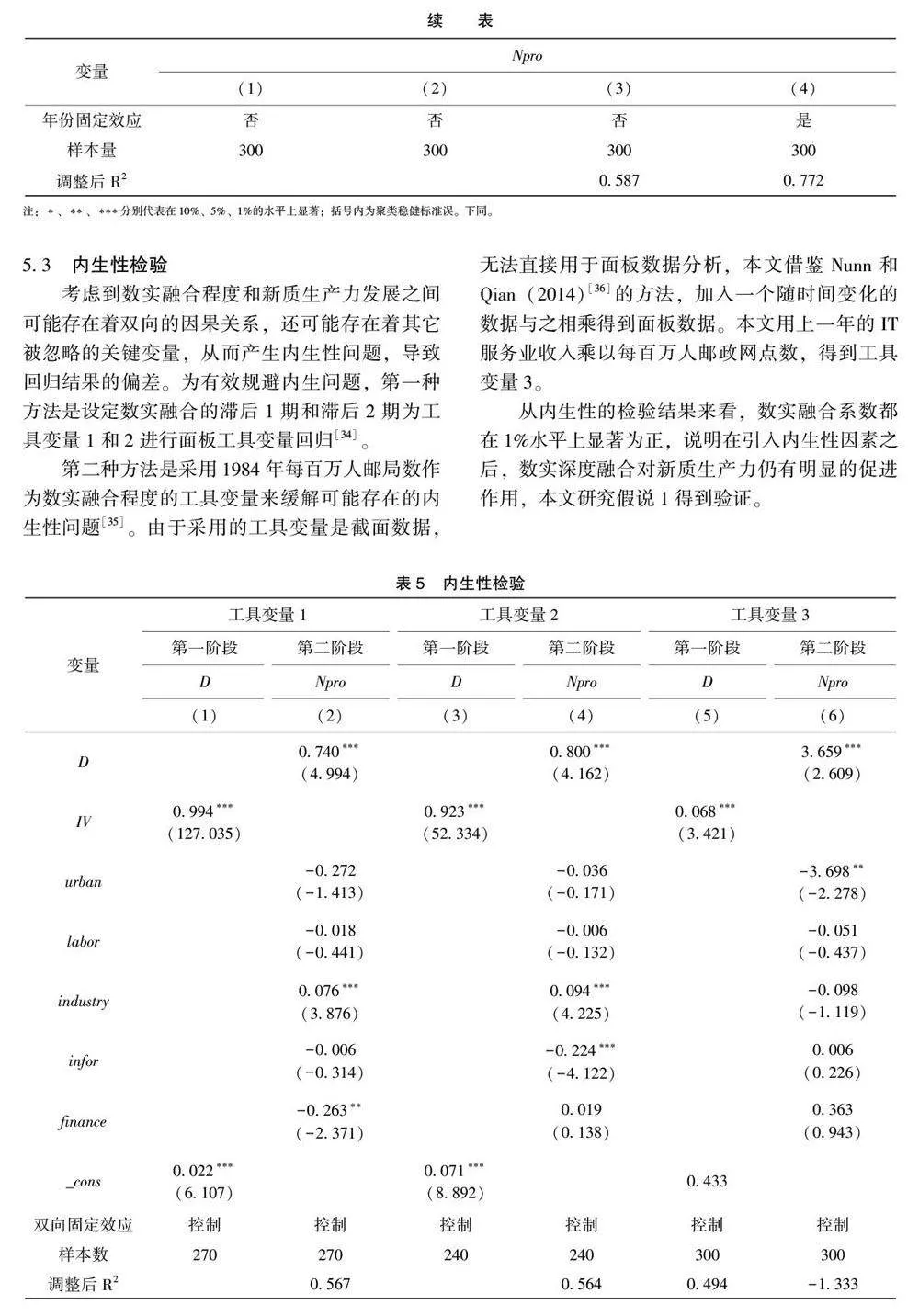

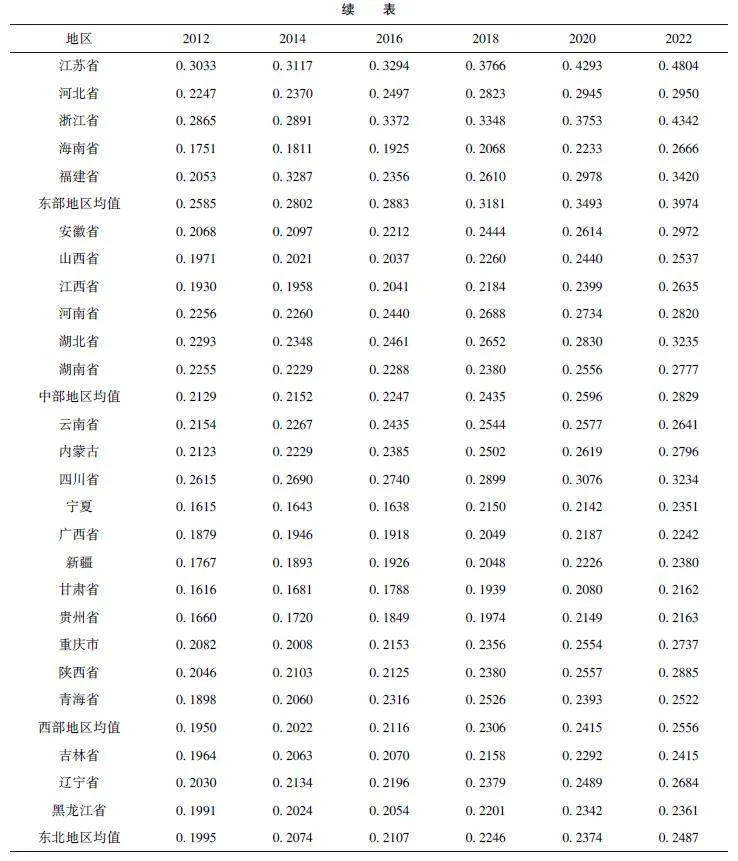

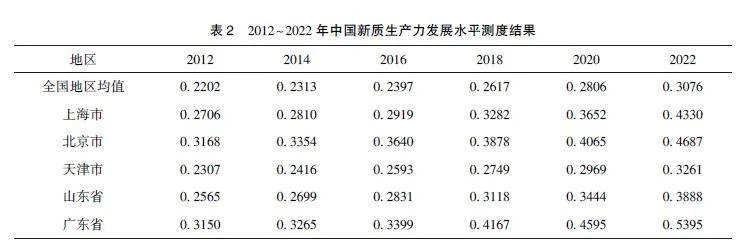

根据熵权-TOPSIS 法对我国30 个省(区、市)的新质生产力水平进行测算, 并依据国家统计局的区域划分, 将全国划分为东部、中部、西部和东北4 个区域进行区域差异研究。测度结果如表2 所示。

由表2 可知, 我国新质生产力水平总体呈现上升趋势, 上升波动较为稳定。2012~2016 年间上升相对缓慢, 2016 年后随着创新驱动发展战略的深入实施和对高质量发展理念的重视, 上升速度明显加快。尽管如此, 我国新质生产力整体水平仍然偏低, 2022 年平均水平未超过0 4, 仍然有一定的上升空间, 这凸显了加快发展新质生产力的紧迫性。

区域差异方面, 东部地区作为经济最发达地区, 其新质生产力水平显着高于其他地区。上海、北京、广东等经济中心城市居于领先地位, 这与东部地区较为完善的创新体系、雄厚的产业基础和较高的科技投入密切相关。中部地区在国家中部崛起战略的推动下, 通过承接东部产业转移、加强科技创新体系建设等举措, 新质生产力发展呈现出积极的追赶态势。西部地区虽然新质生产力相对滞后, 但在国家西部大开发战略的政策支持下, 特别是在新能源、新材料等领域取得了一定成效。东北地区受产业结构单一等因素制约, 新质生产力发展相对滞后, 但正在大力推进经济转型升级, 未来有望取得新的突破。

除了区域差异之外, 我国新质生产力在省(区、市)层面也存在较大差距。高于全国平均水平的省(区、市)主要集中在经济发达的东部地区, 如广东、江苏等;而低于全国平均水平的省(区、市)则多分布于中、西部及东北地区, 其中甘肃、贵州、广西等省(区、市)新质生产力水平处于较低状态。这种巨大的省际差距凸显了制定差异化发展策略的必要性, 需要根据各地区的发展基础、产业禀赋等实际情况, 因地制宜地推进新质生产力培育。

2. 2 新质生产力水平的分布特征

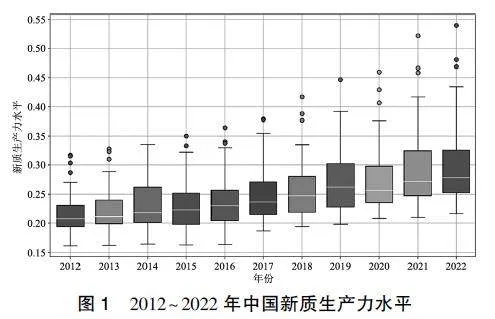

本文采用箱线图估计方法对2012~2022 年我国新质生产力水平的分布特征展开分析。从图1可见, 我国新质生产力水平的中位数在2012~2022年期间呈现阶梯式持续上升的趋势, 由2012 年的0. 207528 增长至2022 年的0. 278646。这一明显的上升趋势反映了我国整体新质生产力水平在该时期内实现了显着提升。尽管受2020 年宏观环境影响, 新质生产力中位数曾短暂下降, 但其后即恢复增长, 体现了我国新质生产力具有一定韧性。这也从侧面说明了我国经济发展质量和效率正不断提高, 与国家推动高质量发展的战略目标高度契合。

下四分位数和上四分位数的变化进一步佐证了新质生产力的提升趋势。下四分位数由2012 年的0."193885 逐年增长至2022 年的0."252594, 而上四分位数则由0. 230382 增长至0."325453。两个指标的同步增长不仅证实了新质生产力的整体提升, 而且高值区间的提升幅度更为显着, 这可能意味着我国部分领先地区在新质生产力方面取得了突破性进展。最小值和最大值的波动和增长趋势进一步揭示了我国新质生产力的极值情况。最小值的缓慢增长可能反映出即便是生产力较低的地区也在不断取得进步, 与我国推动的区域协调发展战略和对中、西部地区的支持政策相符。而最大值的显着增长则表明, 部分省(区、市)在新质生产力方面取得了卓越成就, 可能源于这些地区在科技创新、产业升级、人才培养等方面的大力投入和政策支持。

值得关注的是, 除2014 年外, 每年均存在部分省(区、市)表现出显着的离群值, 其新质生产力水平远超其他地区, 成为领跑者。这些领先省(区、市)的成功经验对于其他地区提升新质生产力具有重要的借鉴意义, 有助于促进全国新质生产力的均衡发展。结合我国的实际情况, 我国政府致力于推动经济结构转型升级, 特别是在推动经济高质量发展方面做出了大量努力。通过实施创新驱动发展战略, 加大对高新技术产业的支持,鼓励企业加大研发投入, 我国的新质生产力得以显着提升。同时, 我国的区域发展战略亦在促进生产力提升, 通过实施区域协调发展战略, 加大对中、西部地区的支持力度, 推动了区域间生产力的均衡发展。

2. 3 中国新质生产力水平的区域间差异分析

2. 3. 1 我国新质生产力发展差异的空间来源分解

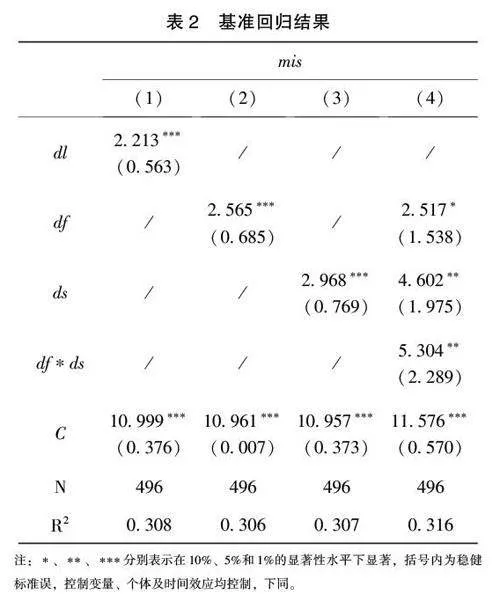

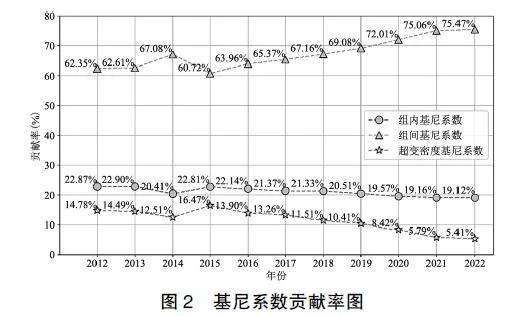

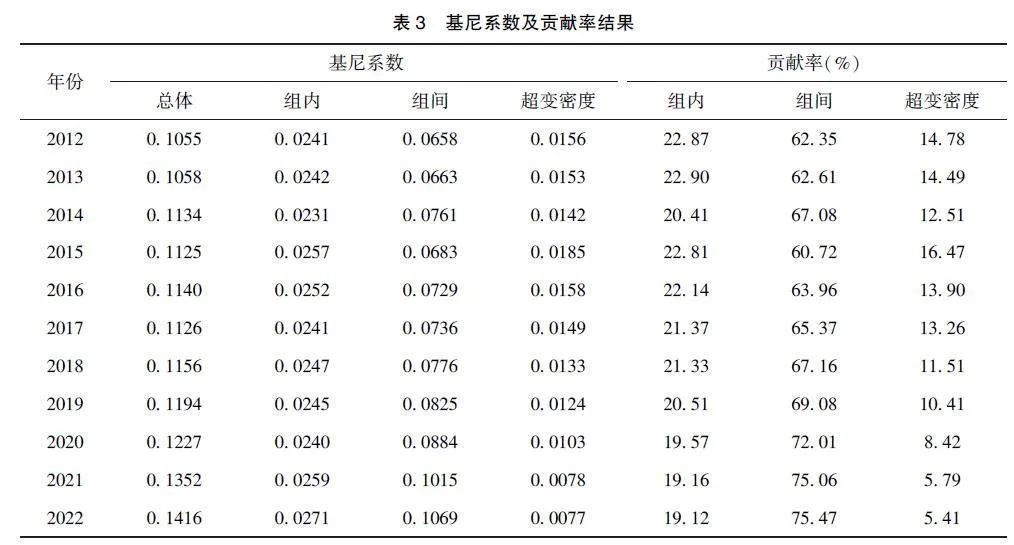

表3 反映了新质生产力水平的基尼系数, 用于衡量生产力水平在不同群体或区域之间的分布不平等程度。基尼系数的上升意味着生产力分布不平等性加剧, 而下降则意味着不平等性减少。从2012~2022 年的数据来看, 新质生产力的整体基尼系数由0. 1055 上升至0. 1416, 显示生产力分布的不平等问题正在逐渐加剧。这可能意味着部分群体或区域的生产力增长速度快于其他地区,导致差距扩大。

贡献率的分析有助于厘清生产力不平等的来源。组内贡献率表示同一群体或区域内部的不平等贡献, 而组间贡献率则反映不同群体或区域间的不平等贡献。数据显示, 组间贡献率普遍高于组内贡献率, 且在多数年份中呈上升趋势, 这表明不同群体或区域间的生产力差距是导致整体不平等的主要因素。超变密度指标反映了极端不平等情况。无论是组内还是组间, 超变密度在多数年份均有所下降, 表明极端生产力不平等状况有所缓解。然而, 这并不意味着整体不平等程度改善, 因为基尼系数整体呈上升趋势。为应对新质生产力分布不平等问题, 可采取一系列措施, 如加大对落后群体或区域的技术支持和资源投入、促进教育和培训机会均等化, 以及鼓励创新和技术交流等。通过这些措施, 有望促进生产力的均衡发展, 缩小不同群体或区域间的差距, 实现更加公平和可持续的社会经济发展。

图2 直观展示了近11 年间组内基尼系数、组间基尼系数和超变密度基尼系数对我国新质生产力总体基尼系数的贡献率。可以观察到, 该时期内, 中国新质生产力发展的不平衡状况基本上均由组间基尼系数主导, 即不同区域间新质生产力发展水平的差异是造成整体不平衡的主要原因。这意味着, 区域与区域之间新质生产力发展水平的不平衡在很大程度上主导了全国新质生产力发展的不平等状况。

2. 3. 2 新质生产力水平的区域间差异分析

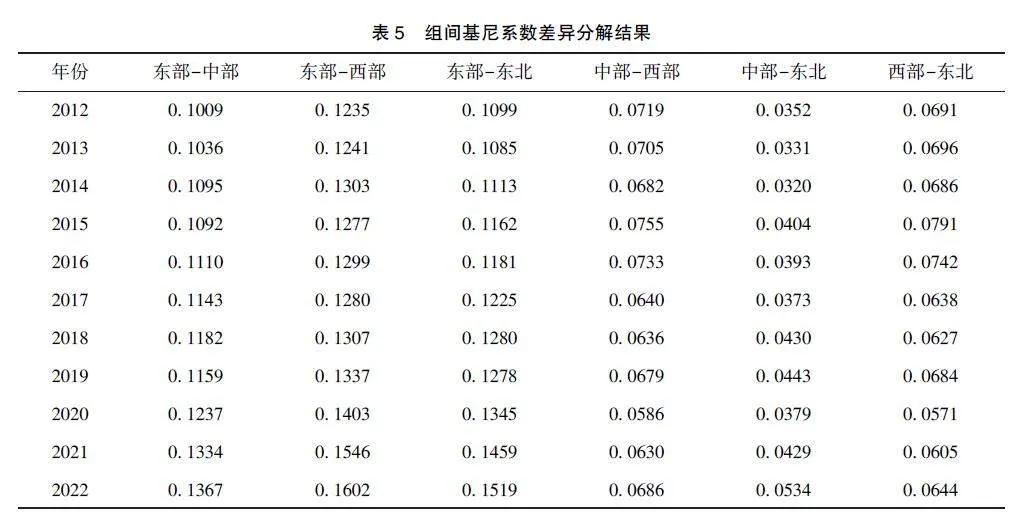

基尼系数差异分解可具体展示4 大区域11 年间分别的组内基尼系数值, 以及11 年间两两区域之间的组间基尼系数值, 4 大区域两两组合共有6种组合结果。这有助于对新质生产力在不同区域的发展不平衡问题进行深入分析。新质生产力是在新一轮科技革命和产业变革背景下, 由颠覆性创新驱动、产业链新、发展质量高等特征所构成的先进生产力。它代表生产力的巨大飞跃, 是推动经济高质量发展的关键力量。

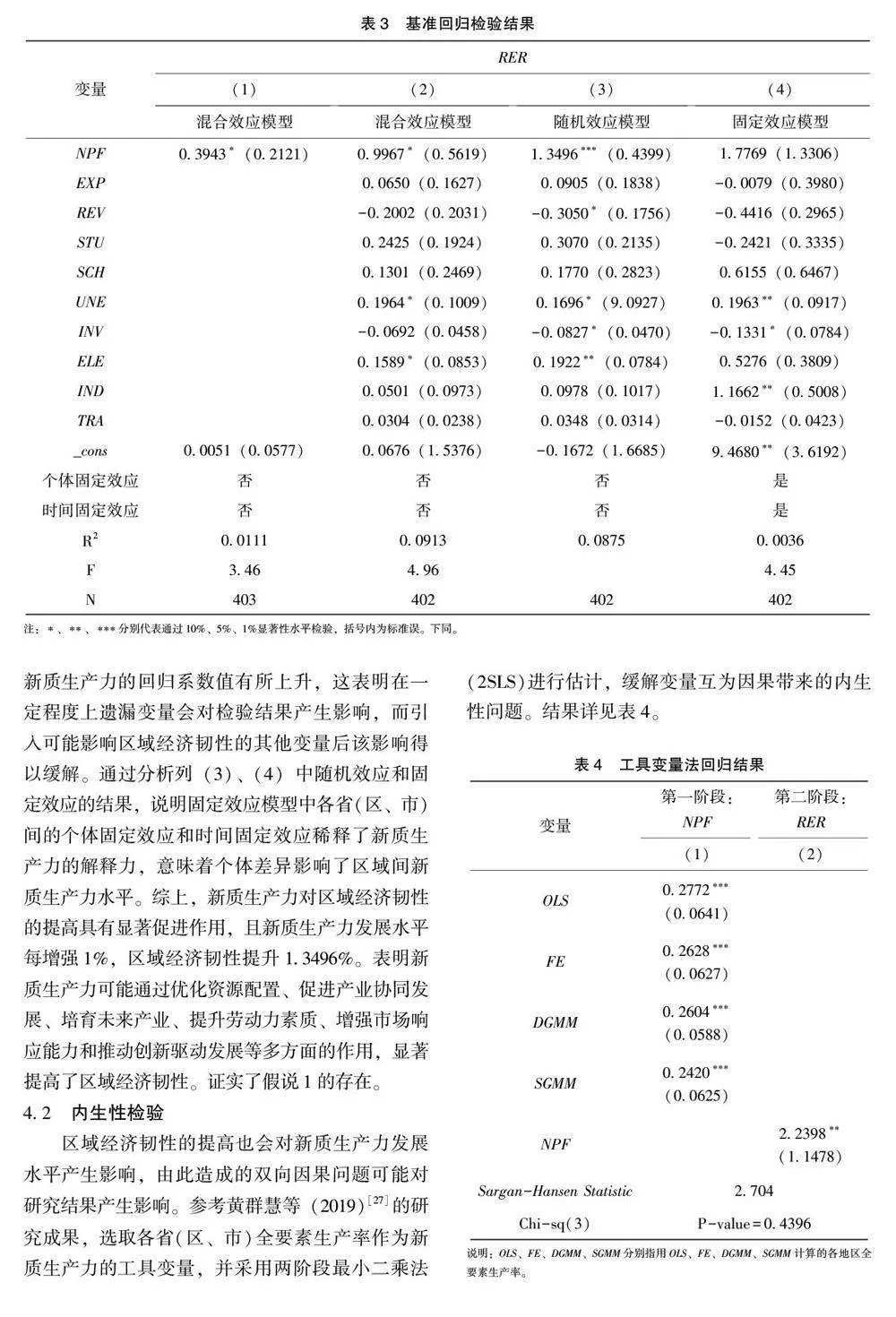

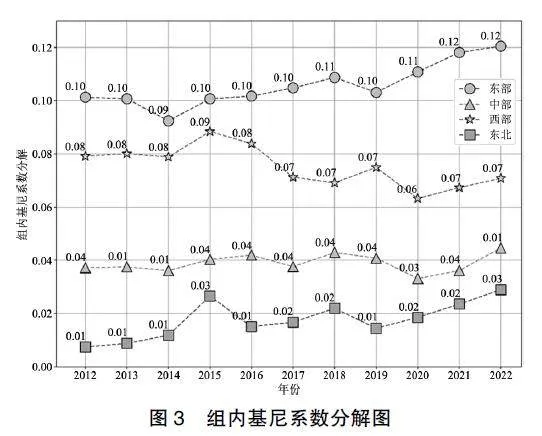

从表4 和表5 可见, 东部地区的组内基尼系数普遍高于其他地区, 表明该地区内部发展不平衡问题较为突出。中部、西部和东北地区的组内基尼系数相对较低, 但东北地区在2015 年和2022年出现较明显上升, 这可能与该地区经济发展所面临的结构性问题有关。在组间基尼系数方面,东部与西部、东部与东北之间的差异较大, 反映了东部地区与其他地区之间存在较为显着的发展差距。中部与西部、中部与东北、西部与东北之间的组间基尼系数也存在一定差异, 表明不同地区间新质生产力发展水平存在不平衡现象。

为促进新质生产力的均衡发展, 需要采取一系列措施: (1) 加强科技创新, 推动颠覆性技术的突破和应用, 尤其是在关键核心技术领域; (2)加大对新兴产业的支持力度, 促进其快速成长并形成产业链; 此外, 提高劳动者素质, 培养适应新质生产力发展的高技能人才; 同时, 完善基础设施建设, 特别是在数字基础设施和绿色基础设施方面; 深化体制机制改革, 激发市场活力和社会创造力; (3) 加强国际合作, 引进先进技术和管理经验, 提升国内产业的国际竞争力。

图3 直观展示了近11 年间4 大区域组内基尼系数的对比情况。从整体上可以看出, 东部地区的组内基尼系数值最高, 表明该地区内各省(区、市)之间的新质生产力发展水平不平衡现象最为严重。其次是西部和中部地区, 而东北地区的组内基尼系数最低。除此之外, 可以观察到西部地区的组内基尼系数在近11 年间呈现下降趋势, 意味着该地区内各省(区、市)新质生产力发展水平的不平衡状况在减小。中部地区的组内基尼系数则呈现缓慢的波动趋势,表明该地区内各省(区、市)新质生产力发展水平的不平衡状况相对稳定。而东部和东北地区的组内基尼系数呈现上升趋势,意味着这两个地区内各省(区、市)新质生产力发展水平的不平衡现象正在加剧。

3 新质生产力水平时空演变分析

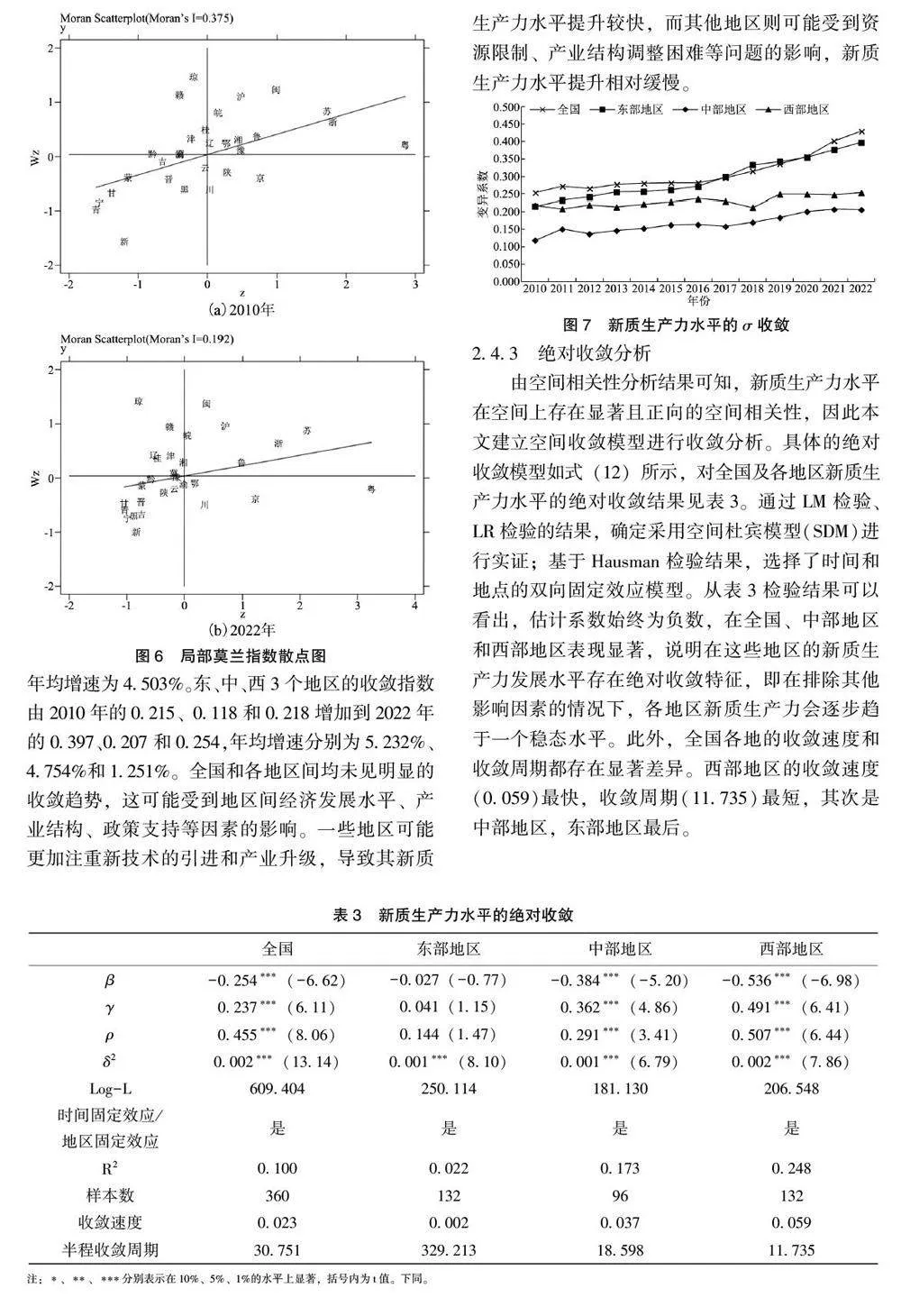

3. 1 整体视角下新质生产力水平的空间演变

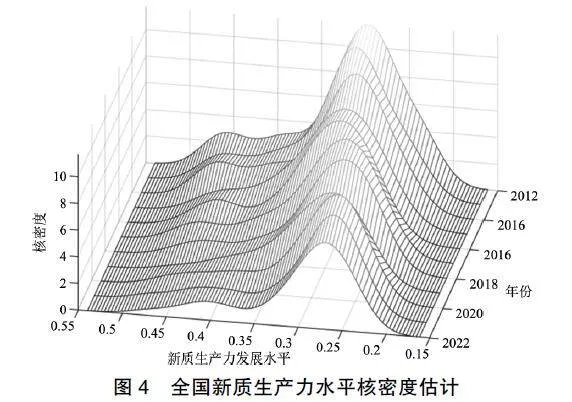

本文采用三维核密度估计方法对2012~2022年我国及其四大区域新质生产力水平的空间动态演进特征展开分析。观察图4 可知: (1) 我国新质生产力水平的空间分布特征显示出从双峰向单峰转变的趋势。这一转变反映出, 在过往十余年的时间里, 我国新质生产力的地域差异有所缓解。大多数地区的新质生产力水平集中在0 2~0 3 的区间, 表明了全国范围内的发展态势趋于均衡。同时, 次峰的位置偏左且峰值较小, 与主峰存在明显差距, 这揭示了高水平的新质生产力区域正在逐步减少, 而中等水平的区域成为主流; (2) 新质生产力水平的整体下降趋势通过波峰位置的左移得以显现。这一趋势可能与产业结构的调整、技术创新的推进以及区域发展政策的实施等多种因素紧密相关。随着时间的推移, 新质生产力的峰值逐渐降低, 这表明我国正在经历一场生产力水平的结构性优化和调整; (3) 峰值的变化也映射出区域间新质生产力水平差异的缩小。在2012 年,峰值达到最大, 但数据分布较宽, 显示出区域间的差异较大。然而, 随着时间的推移, 峰值不仅呈现下降趋势, 其分布的宽度也在减小, 这表明区域间的绝对差距正在逐渐缩小。尽管各地区新质生产力水平的提升速度存在差异, 但整体上这种差异正在减少; (4) 新质生产力水平曲线的右拖尾形态及其随时间的缩小, 揭示了不同省(区、市)间存在的相对差异及其变化趋势。尽管各地区之间仍然存在一定的新质生产力水平差异, 但这种差异正在逐渐缩小, 这表明我国在推动区域协调发展方面取得了积极的成效。

综合以上分析, 可以得出结论: 我国新质生产力水平在空间分布上整体呈现稳中有降的趋势,但各地区提升速度的差异正在逐步缩小。这表明我国在促进区域均衡发展和缩小区域发展差距方面取得了积极的进展。尽管总体生产力水平在提升, 但生产力的增长可能在空间上更加均匀, 这可能导致特定区域内的生产力密度出现下降。这种分散化现象可能是由技术扩散、产业转移或区域发展战略等多种因素共同作用的结果。面向未来, 应继续强化区域协调发展战略, 推动产业结构的优化升级, 以实现全国新质生产力水平的全面提升和均衡发展。

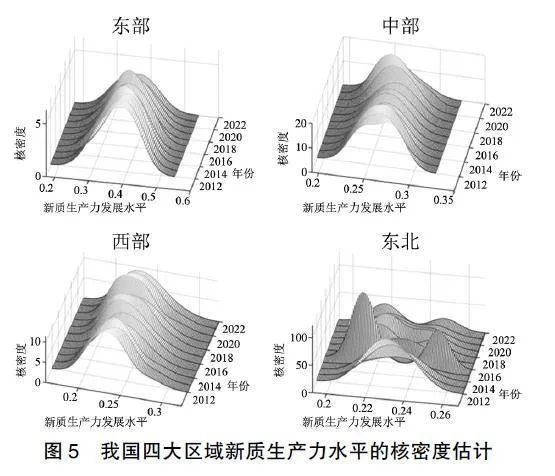

3. 2 区域视角下新质生产力水平的空间演变

在区域视角下, 观察图5 可知, 除了东北地区之外, 其他区域的新质生产力水平核密度曲线主要呈现单峰形态, 这表明在这一时期内, 我国大部分区域的新质生产力水平保持了相对均衡的发展态势。然而, 东北地区在2016 年出现了双峰形态, 这一现象随后几年逐渐减弱, 双峰的峰值逐年减少。这可能反映了东北地区在特定年份面临的经济结构调整和产业升级的挑战, 以及随后的逐步适应和转型过程。所有区域的波峰中心普遍向左移动, 显示出全国范围内新质生产力水平空间上的下降趋势。这一现象可能与国家宏观经济政策、产业结构调整以及全球经济环境变化等多种因素有关, 需要进一步的研究和分析来探究其深层次原因。虽然前文指标测度是上升的, 但在空间分布上, 由于技术扩散、产业转移或者区域发展战略等多种因素, 空间分布上呈现下降的趋势。

至于分布形态, 中部、西部和东部地区在新质生产力水平的分布上表现出较高的相似性, 这可能与国家区域协调发展战略的实施、基础设施建设和技术创新的普及有关, 促进了区域内生产力的均衡发展。东北地区的核密度曲线显示出右拖尾效应逐渐收敛, 主峰宽度变窄, 并在2016 年由单峰变为双峰, 这些变化可能指示了该地区经济发展的特殊性和复杂性。

总的来说, 我国四大区域新质生产力水平的空间演变呈现出一定的区域特征和时间动态, 这些特征和趋势提供了宝贵的信息, 有助于更好地理解各地区经济发展的现状和挑战, 为未来的政策制定和区域发展战略提供科学依据。

4 结论与政策建议

在当前科技革命和产业变革的背景下, 新质生产力已成为推动经济社会高质量发展的核心动力。通过对2012~2022 年我国30 个省(区、市)的面板数据进行熵权-TOPSIS 法测度, 研究揭示了我国新质生产力水平的总体上升趋势及其发展空间。研究发现, 新质生产力的中位数在10 年间呈现阶梯式上升, 且具有一定韧性。然而, 新质生产力发展水平的不平衡问题, 主要由组间基尼系数所主导, 揭示了不同区域间新质生产力发展水平的差异是整体不平衡的关键因素。东部与西部、东部与东北之间的组间基尼系数差异较大, 凸显了东部地区与其他地区之间的发展差距。此外,中部与西部、中部与东北、西部与东北之间的差异也不容忽视, 进一步证实了区域间新质生产力发展的不平衡性。尽管如此, 我国在促进区域均衡发展和缩小区域发展差距方面已取得积极进展,新质生产力水平的空间分布整体趋于稳定, 且各地区提升速度差异逐步缩小, 表明生产力增长的空间分布可能趋于均匀, 但也可能引起特定区域内生产力密度的下降。这种分散化现象可能是技术扩散、产业转移或区域发展战略等多种因素共同作用的结果。

为进一步促进新质生产力的均衡发展, 政府需采取多维度的政策措施: (1) 应增强对科技创新的支持, 特别是在关键核心技术领域, 推动颠覆性技术的突破和应用, 并加强技术扩散和成果转化, 避免技术扩散加剧区域间新质生产力的分散化; (2) 深化体制机制改革, 优化创新生态环境, 建立健全区域创新体系, 促进区域间创新资源的流动和共享; (3) 实施差异化的区域发展战略, 科学规划区域产业布局, 合理引导产业转移,加大对中、西部地区的支持, 以缩小区域间发展差距; (4) 注重人才培养和劳动者素质提升, 完善人才培养体系, 实现高质量教育资源在区域间的均衡配置; (5) 完善基础设施建设, 尤其是数字基础设施和绿色基础设施, 为新质生产力的发展提供坚实的物质基础, 并加大对欠发达地区的投入力度。通过这些综合性的政策措施, 可以有效防范和缓解新质生产力在区域间的分散化趋势,充分释放其潜能, 推动我国经济社会的全面和高质量发展。

参考文献

[1] 韩喜平, 马丽娟. 发展新质生产力与推动高质量发展[J]. 思想理论教育, 2024, (4): 4~11.

[2] 肖巍. 从马克思主义视野看发展新质生产力[ J]. 思想理论教育, 2024, (4): 12~19.

[3] 翟云, 潘云龙. 数字化转型视角下的新质生产力发展———基于“动力-要素-结构” 框架的理论阐释[J]. 电子政务, 2024,(4): 2~16.

[4] 张新宁. 科技创新是发展新质生产力的核心要素论析[ J].思想理论教育, 2024, (4): 20~26.

[5] 卢江, 郭子昂, 王煜萍. 新质生产力发展水平、区域差异与提升路径[J/ OL]. 重庆大学学报(社会科学版), 2024: 1~16.http:/ / kns.cnki.net/ kcms/ detail/50.1023.c.20240306.1451.002.html.

[6] 文丰安, 肖华健. 新质生产力推动经济社会高质量发展探析[J]. 烟台大学学报(哲学社会科学版), 2024, 37 (2): 13~23.

[7] 张开, 高鹤鹏. 新质生产力的三重逻辑[J/ OL]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2024: 1~10. http:/ / kns.cnki.net/ kc⁃ms/ detail/37.1100.C.20240401.1313.002.html.

[8] 李晓华. 新质生产力的主要特征与形成机制[J]. 人民论坛,2023, (21): 15~17.

[9] 杜传忠, 疏爽, 李泽浩. 新质生产力促进经济高质量发展的机制分析与实现路径[J]. 经济纵横, 2023, (12): 20~28.

[10] 周文, 许凌云. 论新质生产力: 内涵特征与重要着力点[J].改革, 2023, (10): 1~13.

[11] 高帆. “新质生产力” 的提出逻辑、多维内涵及时代意义[J].政治经济学评论, 2023, 14 (6): 127~145.

[12] 蒋永穆, 乔张媛. 新质生产力: 符合新发展理念的先进生产力质态[J]. 东南学术, 2024, (2): 52~63, 246.

[13] 郭晗, 侯雪花. 新质生产力推动现代化产业体系构建的理论逻辑与路径选择[ J]. 西安财经大学学报, 2024, 37 (1):21~30.

[14] 姚毓春, 李冰. 构建具有东北特色优势的现代化产业体系[J]. 社会科学辑刊, 2024, (1): 119~125.

[15] 任宇新, 吴艳, 伍喆. 金融集聚、产学研合作与新质生产力[J/ OL]. 财经理论与实践, 2024: 1~8. http: / / kns.cnki.net/kcms/ detail/43.1057.F.20240318.1357.002.html.

[16] 谭志雄, 穆思颖, 韩经纬, 等. 新质生产力推动全球价值链攀升: 理论逻辑与现实路径[J/ OL]. 重庆大学学报(社会科学版), 2024: 1~12. http:/ / kns.cnki.net/ kcms/ detail/50.1023.C.20240319.1938.003.html.

[17] 张姣玉, 徐政. 中国式现代化视域下新质生产力的理论审视、逻辑透析与实践路径[J]. 新疆社会科学, 2024, (1):34~45.

[18] 王珏, 王荣基. 新质生产力: 指标构建与时空演进[J]. 西安财经大学学报, 2024, 37 (1): 31~47.

(责任编辑: 张舒逸)

基金项目: 上海市哲学社会科学规划项目“我国环境规制工具对企业绿色技术创新的异质效应研究” (项目编号: 2020BGL025)。