〔摘 要〕 本文立足现代产业体系构建视角, 在系统梳理数字新质生产力对共同富裕影响及作用机制的理论基础上, 利用2012~2022 年我国30 个省级面板数据展开实证分析。研究表明: 数字新质生产力可显着推动共同富裕, 该结论经过诸多内生性及稳健性检验后依旧成立; 作用机制分析发现, 现代产业体系构建是数字新质生产力赋能共同富裕的重要中介渠道; 异质性分析表明, 在高科技创新水平地区和东部地区, 数字新质生产力对共同富裕的推动作用更强。根植于此, 提出应强化数字赋能, 提升数字新质生产力水平; 推动产业转型, 加快构建现代产业体系; 实施差异战略, 加快缩小区域经济差距。

〔关键词〕 共同富裕 数字新质生产力 现代产业体系构建 科技创新 产业转型 差异战略

DOI:10.3969 / j.issn.1004-910X.2024.06.001

〔中图分类号〕F114; F425 〔文献标识码〕A

引 言

共同富裕是我国消除两极分化与贫困的长期历史重任, 也是全面建设社会主义现代化国家的本质要求。2022 年10 月, 党的二十大报告指出,“着力解决好人民群众急难愁盼问题, 健全基本公共服务体系, 提高公共服务水平, 增强均衡性和可及性, 扎实推进共同富裕”。然而, 受生产方式变革乏力[1] 、收入分配格局失序[2] 、农村相对贫困[3] 问题等因素制约, 我国经济发展不平衡不充分问题依然突出[4] , 导致共同富裕目标的实现较为缓慢。是以, 采取科学合理方式创新生产方式、优化收入分配结构、提升农村居民整体收入,对于实现全体人民共同富裕具有重要意义。

2023 年12 月, 中央经济工作会议强调, “以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能, 发展新质生产力, ……, 要大力推进新型工业化, 发展数字经济, 加快推动人工智能发展”。在数字经济快速发展的背景下, 数字技术作为新一轮科技革命的主导技术[5] , 能够赋予产业生产资料数字化属性, 加速提升产业数字生产力、智能生产力及绿色生产力, 为新质生产力水平的提供创新技术支撑, 最终形成数字新质生产力。数字新质生产力水平的提高能够推动产业变革传统经济增长模式, 实现绿色化、智能化、质量化升级[6] , 为我国经济发展提供新的增长点, 扎实推动共同富裕。除此之外, 数字新质生产力提升能够推动传统产业突破数字化转型瓶颈, 培育壮大新兴产业, 实现产业链创新链合理布局, 为构建现代产业体系注入新动能。而构建现代产业体系有助于推动城乡产业深度融合, 加快形成以工促农、以城带乡、以企帮村的合作机制, 有效缩小城乡收入差距, 促进共同富裕。总而言之, 深入分析数字新质生产力与共同富裕关系, 并探讨现代产业体系构建在其中的作用, 对于实现全体人民共同富裕、推动中国式现代化发展具有现实意义。

现阶段, 学术界关于数字新质生产力、现代产业体系构建与共同富裕的研究主要分为以下3个方面:

(1) 关于数字新质生产力的研究。当前, 学术界关于数字新质生产力的研究较少, 多数学者重在探讨新质生产力的内涵与影响效应。从内涵方面来看, 有学者指出, 新质生产力是新技术与新要素紧密结合的生产力新形态[7] , 也是符合高质量发展要求的生产力, 亦是数字时代更具融合性、体现新内涵的生产力[8] 。从影响效应来看,相关研究发现新质生产力对高质量发展具有强劲的推动力与支撑力[9] , 且可通过推动产业升级、农村发展、农民进步赋能数字乡村建设[10] 。另外,还有一些学者关注到新质生产力与现代产业体系构建的关系。如王飞等[11] 发现, 新质生产力主要通过助推产业结构高端化、生产流通智能化、数字实体融合化以及产业发展低碳化, 推动现代产业体系的构建[12] 。

(2) 关于现代产业体系构建的研究。从理论方面来看, 学者们研究指出科技创新[13] 与数字经济[14] 能够加快推进现代产业体系构建。从实证方面来看, 有学者认为, 人工智能与现代产业体系表现出高水平耦合, 相互之间影响与依赖程度较高, 但是协调程度不足, 处于濒临失调阶段[15] 。还有学者发现, 数字经济可显着推动现代产业体系构建, 其中金融支持具有正向调节作用[16] 。林木西与王聪[17] 通过构建现代化产业体系评价指标体系, 发现全国现代化产业体系建设水平呈上升趋势, 实体经济、科技创新、现代金融、人力资源4 个维度指标均稳步向好发展。

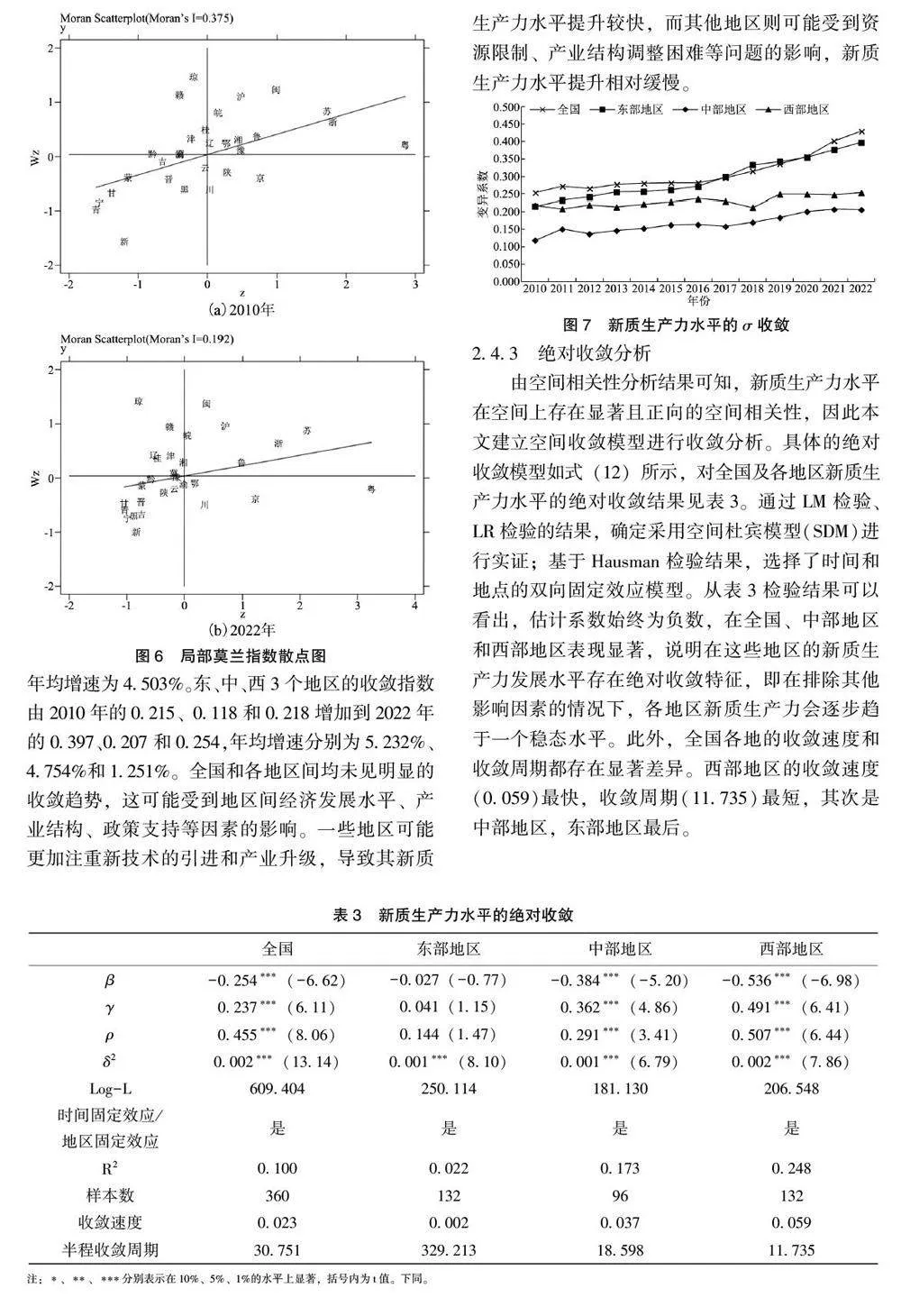

(3) 关于共同富裕的研究。从测度方面来看,研究指出中国共同富裕水平总体呈现上升趋势[18] ,但各省(区、市)之间差距较大, 呈现“高-高”、“低-低” 的空间聚集变化趋势[19,20] 。从影响因素方面来看, 相关研究指出, 数字经济[21] 、财政分权[22] 均可促进共同富裕水平的提升。此外, 学术界关于现代产业体系构建与共同富裕关系的研究鲜少, 有徐鹏杰等[23] 研究发现, 现代产业体系通过财税效应推动农民农村共同富裕。

综上所述, 现有学者分别对新质生产力、现代产业体系构建与共同富裕展开研究, 为本文实证检验提供了理论基础。但是, 鲜少学者将数字新质生产力、现代产业体系构建与共同富裕纳入统一框架展开实证检验。与以往文献相比, 本文通过系统分析数字新质生产力的内涵, 构建数字新质生产力评价指标体系, 并探讨了数字新质生产力与共同富裕的关系及异质性。为后续政策实施提供详实支持; 本文将数字新质生产力、现代产业体系构建与共同富裕纳入统一研究框架, 分析现代产业体系构建在数字新质生产力与共同富裕关系中的作用机制, 为实现共同富裕提供有益参考。

1 理论分析与研究假设

1. 1 数字新质生产力与共同富裕

数字新质生产力能够加快培育高端生产要素、催生新型生产组织形态、转变生产模式、创新生态系统, 赋能共同富裕。(1) 数字新质生产力能够推动数字技术、劳动与资金等要素有机融合, 推进产业基本要素智能化、数字化及系统化转型, 助力高端生产要素产生, 驱动产业生产效率与质量提高, 为促进共同富裕提供不竭动力; (2) 数字新质生产力能够充分发挥数字技术创新优势, 推动数字生产要素渗透产业生产、管理、营销环节[24] ,革新产业生产方式, 催生新型生产组织形态, 加快形成区域新型集体经济, 以此推进共同富裕实现; (3) 数字新质生产力能够发挥数字科技创新与技术进步的赋能作用, 持续推动生产模式从粗放式向精细化升级, 驱动“经验式” 生产模式向“科学式” 生产模式转变, 实现产品质量与效率提升, 为促进共同富裕注入动能; (4) 数字新质生产力能够推动技术范式向创新范式转变[25] , 以数字科技创新驱动产业向共享化、生态化及绿色化方向发展, 积极构建创新生态系统, 提升地区经济效益, 促进共同富裕。基于此, 提出以下假设:

H1: 数字新质生产力能够显着促进共同富裕。

1. 2 现代产业体系构建的作用机制

数字新质生产力能够推动数字技术赋能传统产业, 助力产业链各环节实现高效运转, 加快推进现代产业体系构建, 实现国民经济稳定增长[26] , 进而促进共同富裕。数字新质生产力能够稳步促进现代产业体系构建: (1) 推动现代产业体系完整化。数字新质生产力能够释放数字科技创新对产业的支撑动能, 培育壮大战略性新兴产业和未来产业, 推动虚实产业协同创新, 在发展优势产业与特色产业的同时, 保证产业门类、产业链条丰富完整, 实现产业多元发展、多极支撑, 为构建现代产业体系积势蓄能; (2) 推动现代产业体系安全化。数字新质生产力能够推动6G 网络、新能源、脑类智能及合成生物等前沿技术赋能产业链增效, 以数字新技术强化产业上下游衔接, 提升产业链供应链韧性与安全水平, 提高产业抵抗风险能力, 确保产业链供应链安全稳定, 不断完善现代产业体系; (3) 推动现代产业体系融合化。数字新质生产力能够助力产业顺应科技革命和产业变革趋势, 通过推动三产融合实现产业在空间上的相互赋能作用, 驱动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合, 强化产业链条韧性, 加速促进现代产业体系构建。此外, 现代产业体系构建有助于促进共同富裕。现代产业体系构建能够推动大量新兴产业向乡村转移[27] , 吸引外出务工大学生返乡创新创业, 推动城市优质人才走向农村, 营造良好就业创新环境, 为农村经济发展注入新活力, 缩小城乡差距, 促进共同富裕。并且,现代产业体系构建能够推动各类经营主体融入产业新生态, 加快推进区域数字化发展, 继而通过数字化手段加速解决发展不平衡不充分问题, 不断缩小区域差距, 实现区域协同发展, 促进共同富裕。基于此, 提出以下假设:

H2: 数字新质生产力能够通过加速推动现代产业体系构建, 促进共同富裕。

2 模型构建、变量选取及数据来源

2. 1 模型构建

(1) 基准回归模型

为探讨数字新质生产力对共同富裕的具体影响, 建立如下回归模型(1):

CMWit =β0 +β1PRODit +β2X+μi +γt +εit (1)

在式(1) 中, 下标i、t 分别表示地区与年份; CMWit代表共同富裕; PRODit 代表数字新质生产力; X 表示一系列控制变量; μi 、γt 分别表示省(区、市)与时间固定效应; β0 代表常数项;β1 代表数字新质生产力对共同富裕的影响; β2 代表待估计系数; εit代表随机误差项。

(2) 中介效应模型

为进一步检验现代产业体系构建是否在数字新质生产力影响共同富裕过程中存在中介效应,构建以下模型(2)、(3):

BMISit =β0 +β1PRODit +β2X+μi +γt +εit (2)

CMWit =β0 +β1BMISit +β2PRODit +βX+μi +γt +εit(3)

在式(2)、(3) 中, BMISit代表中介变量, 即现代产业体系构建; 其他含义与式(1) 一致。

2. 2 变量选取

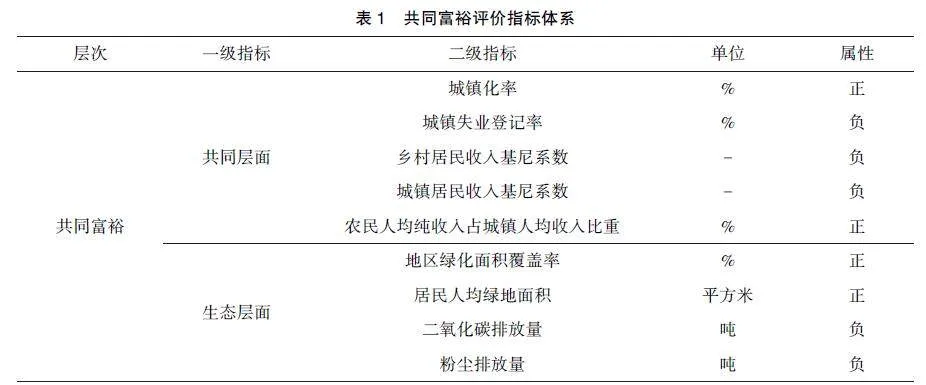

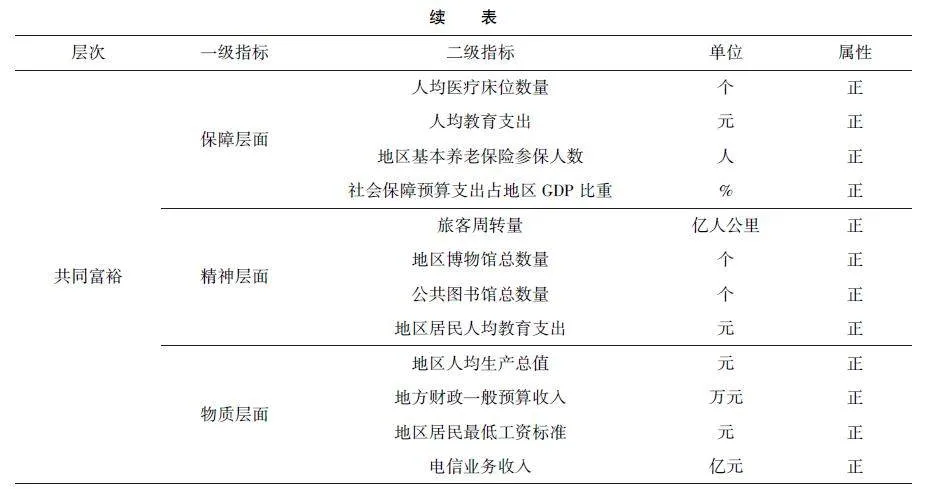

(1) 被解释变量: 共同富裕(CMW)。2022 年10 月, 党的二十大报告强调“物质富足、精神富有是社会主义现代化的根本要求”、“着力推进城乡融合和区域协调发展”、“必须坚持在发展中保障和改善民生”、“深入推进中央生态环境保护督察”, 最终扎实推进共同富裕。基于报告中强调内容, 并借鉴罗明忠和魏滨辉[28] 、金桂兰和刘佳玮[29] 的研究, 从共同、生态、保障、精神、物质5 个维度21 个二级指标, 构建共同富裕评价指标体系。并且, 使用熵值法测算共同富裕指数, 结果如表1 所示。

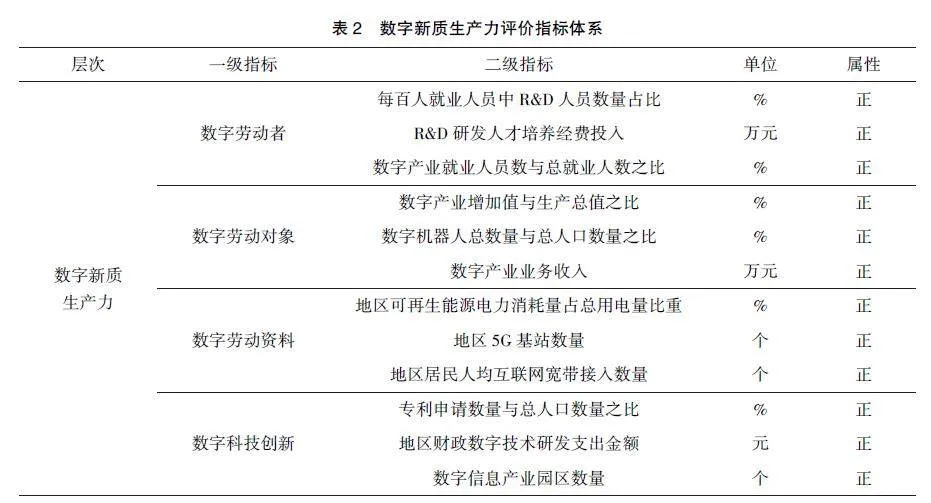

(2) 核心解释变量:数字新质生产力(PROD)。数字新质生产力是推动传统生产力升级的新型生产力, 是“数字科技发挥主导作用” 的根本性成果[30] 。《如何发展新质生产力(政策问答·2024 年中国经济这么干)》指出, “新质生产力以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的质变为基本内涵”、“发展新质生产力, 科技创新是核心驱动力”。依据数字新质生产力的基本内涵, 并借鉴王珏与王荣基(2024)[31] 的研究方法, 从数字劳动者、数字劳动对象、数字劳动资料、数字科技创新4 个方面建立数字新质生产力评价指标体系, 结果如表2 所示。在此基础上, 借鉴熵值法对各省(区、市)数字新质生产力发展水平测算。

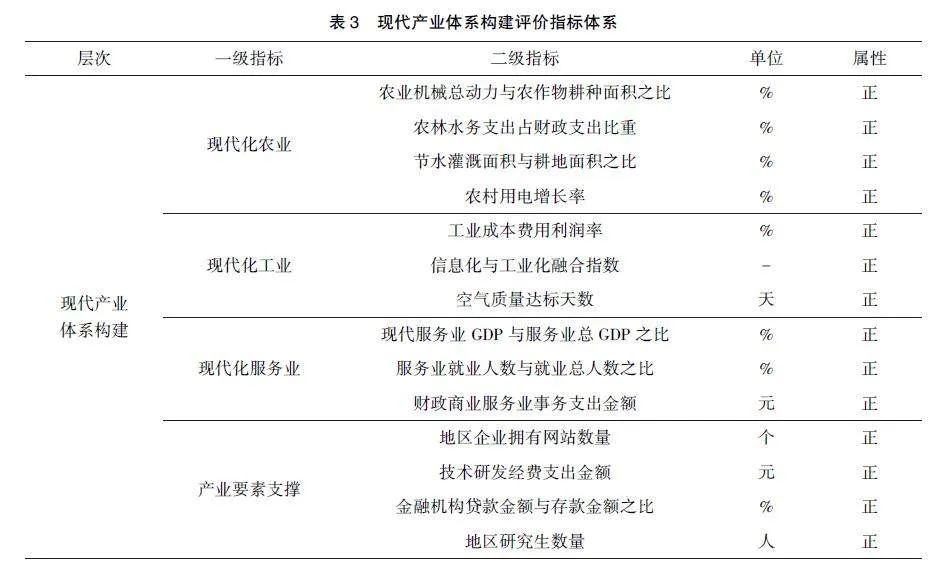

(3) 中介变量: 现代产业体系构建(BMIS)。现代产业体系作为中国式现代化发展的物质技术基础, 能够加快推动农业、工业及服务业实现数字化转型, 促进我国产业高质量发展。借鉴学术界现有结果[32,33] , 从现代化农业、现代化工业、现代化服务业及产业要素支撑4 个层面构建包含14 个二级指标的现代产业体系评价指标体系, 如表3 所示。并且, 运用熵值法对现代产业体系展开客观赋权。

(4) 控制变量: 借鉴孙颖鹿和宋凤轩[34] 、吴玉锋等[35] 的研究成果, 对以下变量进行控制: ①金融发展水平(FINANCE): 以地区居民贷款总额与生产总值之比衡量; ②基础设施水平(INFRAS⁃TR): 使用公路运输路线总里程与地区面积比值表征; ③对外开放程度(OPEN): 以进出口额占生产总值比重刻画; ④产业结构(INDUS): 使用第二、三产业增加值和与地区GDP 之比衡量; ⑤城镇化率(UR): 使用城镇人口与常住人口总数之比测度; ⑥政府干预(GI): 使用财政支出金额与生产总值衡量。

2. 3 数据来源

选取我国30 个省(区、市)(考虑到数据的可获得性, 不包含港、澳、台及西藏地区)2012 ~2022 年面板数据作为研究样本。其中, 主要变量原始数据来源于教育部官方网站、各省(区、市)生态环境管理部门、《中国劳动统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《中国人口和就业统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、《中国工业统计年鉴》、《中国统计年鉴》、Wind 数据库及各省(区、市)统计公报。并且, 为确保数据完整性, 使用插值法对部分缺失数据进行补齐, 并进一步采用“最小-最大标准化” 法对数据进行标准化处理。

3 回归结果与分析

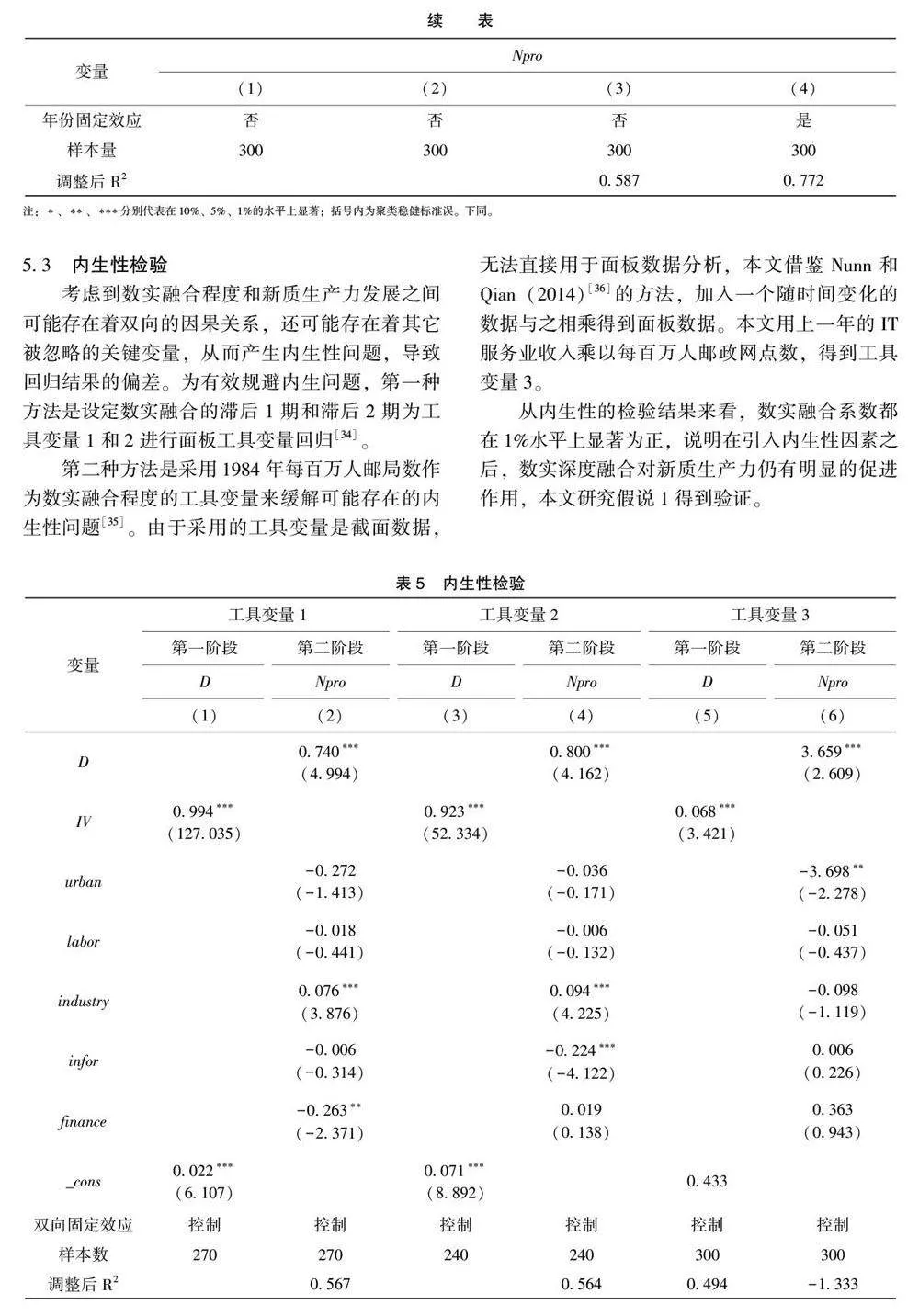

3. 1 基准回归结果

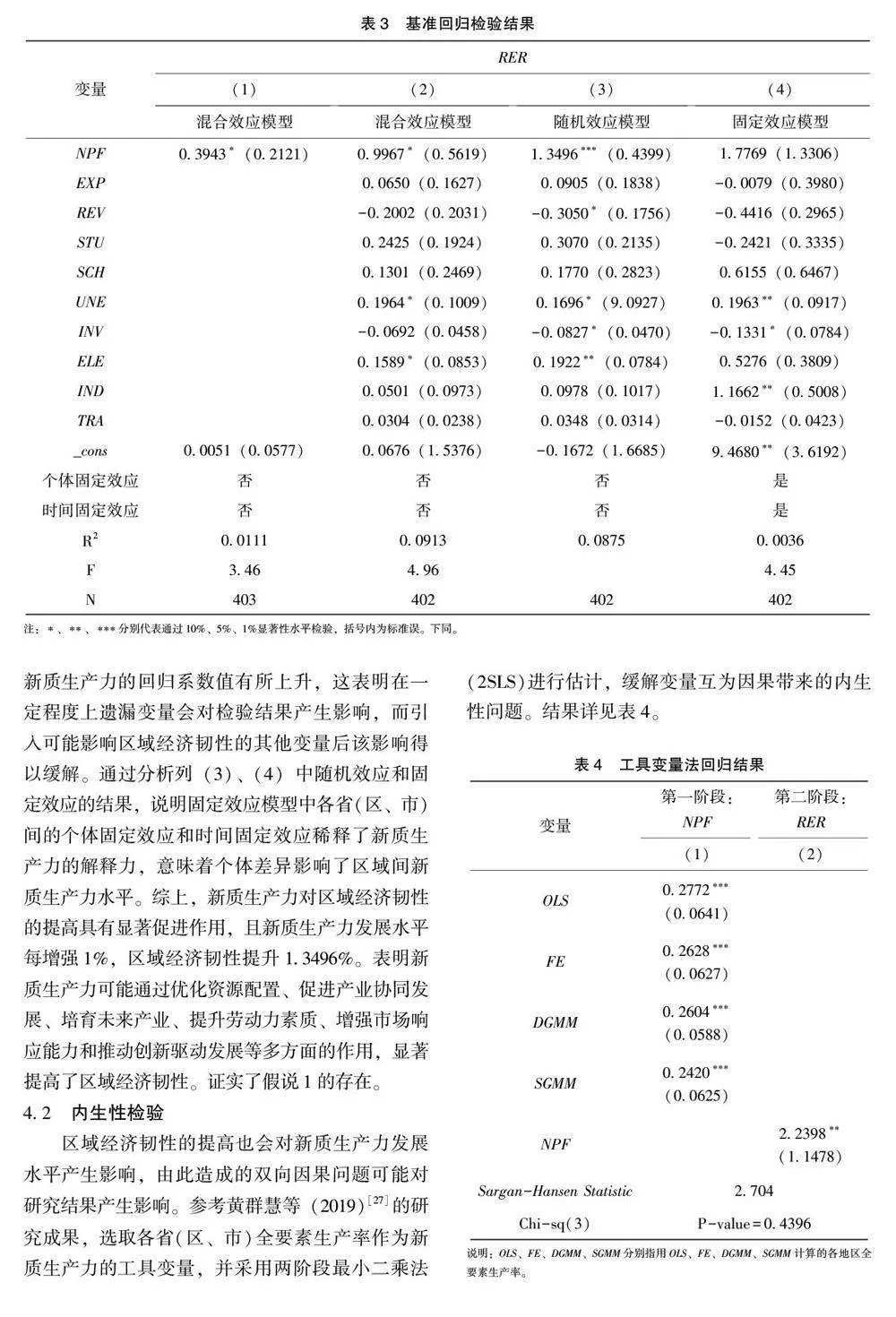

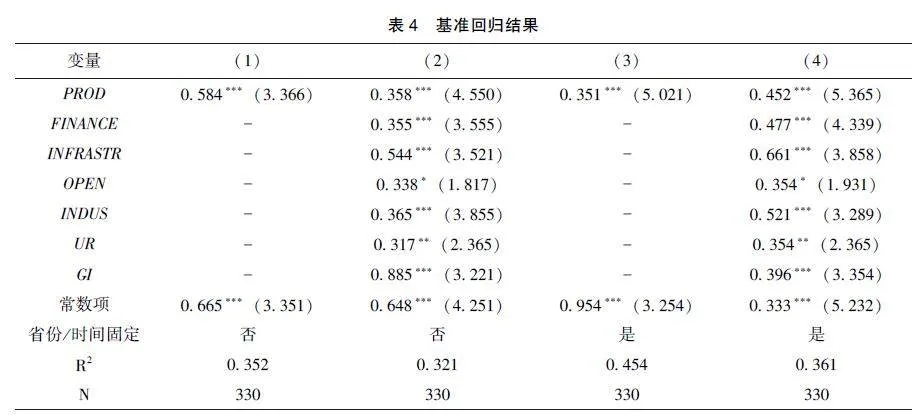

使用Stata16 0 分析数字新质生产力对共同富裕的影响效应, 得到基准回归结果(见表4)。列(1)、(2) 与列(3)、(4) 分别为随机效应与固定效应模型估计结果。可知, 在未加入控制变量之前, 列(3) 检验结果显示数字新质生产力回归系数值在1%水平上显着为正; 在加入一系列控制变量之后, 列(4) 检验结果显示数字新质生产力回归系数值依然通过1%显着性水平检验。这说明无论是否加入控制变量, 数字新质生产力均能够显着促进共同富裕, 研究假设H1 得到验证。原因可能在于, 数字新质生产力能够驱动产业生产方式向自动化、智能化生产方式升级, 促进传统产业向高效、高质、可持续方向发展, 驱动共同富裕发展。

3. 2 内生性及稳健性检验

3. 2. 1 内生性检验

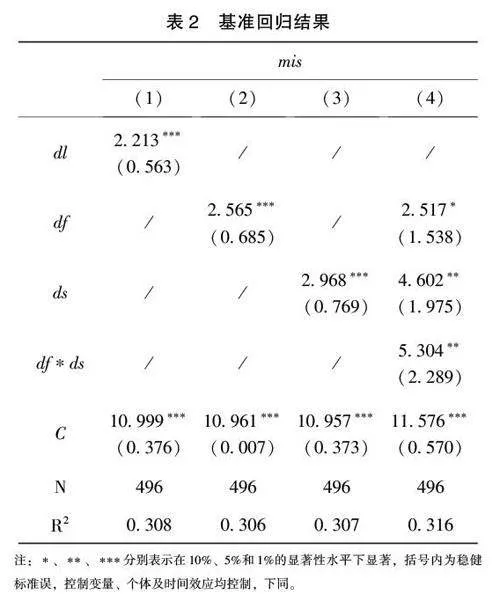

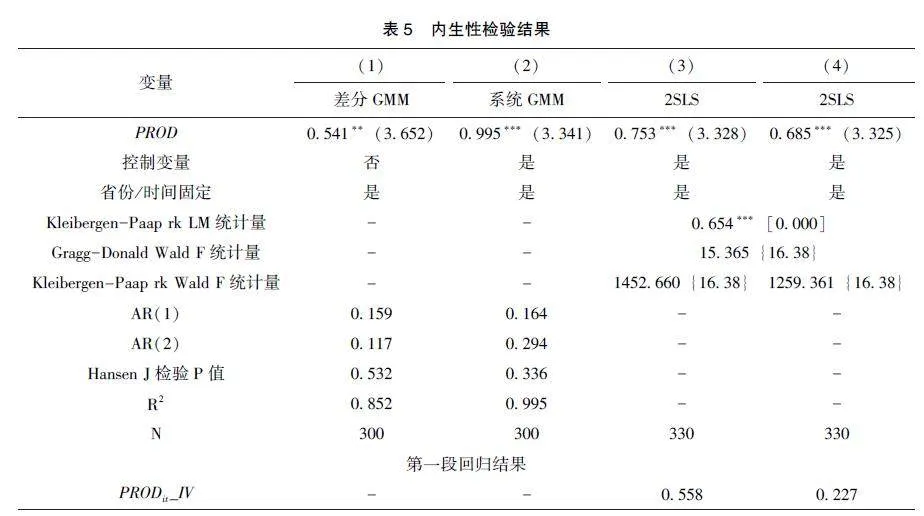

数字新质生产力能够显着促进共同富裕, 而共同富裕的实现可反向驱动数字新质生产力水平提升。这表明二者双向因果关系可能在一定程度上产生内生性问题, 从而导致模型结果产生误差。基于此, 使用工具变量法探究数字新质生产力对共同富裕的影响效应。(1) 采用广义矩估计(GMM)方法中的差分GMM 与系统GMM 重新展开验证,结果如表5 列(1)、(2) 所示。得知, Arellano-Bond(AB)结果显示扰动项不存在二阶自相关, 即接受扰动项无相关原假设。Hansen 检验通过显着性检验, 这说明不存在工具变量不足问题, 也证明估计结果较为可信; (2) 考虑到信息网络是数字新质生产力发展的重要前提, 将数字新质生产力的滞后1 期作为工具变量(PRODit _IV)[36] , 结果如表5 列(3)、(4) 所示。LM 检验结果显示,通过了弱工具变量检验; 二段结果显示, 数字新质生产力回归系数通过1%显着性水平检验, 说明回归结果稳健。

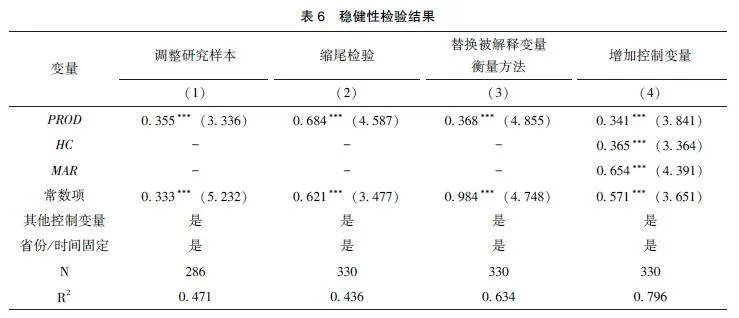

3. 2. 2 稳健性检验

(1) 调整研究样本。考虑到4 个直辖市在经济发展水平、行政级别存在特殊性, 剔除北京市、天津市、上海市、重庆市4 个直辖市后, 再次基准回归。由表6 列(1) 结果可知, 数字新质生产力的回归系数未产生实质变化, 说明估计结果稳健。

( 2) 缩尾检验。为规避异常数值影响数字新质生产力对共同富裕的基准回归结果, 在1%水平上对核心解释变量数字新质生产力展开缩尾处理,进一步对剩余数据展开基准回归检验, 具体结果见表6 列(2)。可知, 数字新质生产力回归系数值通过1%显着性水平检验, 证明所得结论具有稳健性。

(3) 替换被解释变量衡量方法。为检验数字新质生产力对共同富裕的赋能效应, 使用主成分分析法重新测算共同富裕指数, 详细结果如表6列(2) 所示。观察得知, 数字新质生产力回归结果与基准回归一致, 印证了核心结论的稳健性。

(4) 增加控制变量。借鉴赵峰[37] 、龚新蜀等[38] 的研究方法, 增加人力资本水平与市场化水平作为控制变量。其中, 人力资本水平(HC)以地区受教育平均年限表征; 市场化水平(MAR)使用地区私营企业、个体就业人数之和占总人口比重衡量。进一步将人力资本水平与市场化水平作为控制变量进行基准回归, 结果见表6 列(3)。可知, 在加入控制变量后, 估计结果与前文基准回归结果基本一致, 佐证基准回归结果稳健。

3. 3 作用机制分析

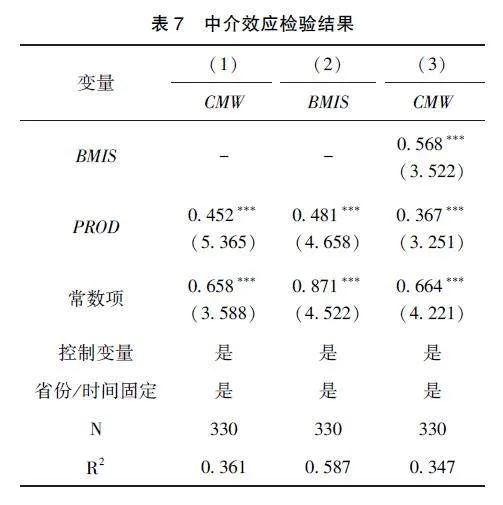

由基准回归结果得知, 数字新质生产力能够显着促进共同富裕, 为揭示二者关系的作用机制,进一步利用式(2)、(3) 进行中介效应检验, 结果如表7 所示。观察列(1) 得知, 数字新质生产力对共同富裕具有显着正向作用。由列(2) 可知, 数字新质生产力对现代产业体系构建存在显着正向影响。由列(3) 可知, 现代产业体系构建的回归系数在1% 水平上显着为正, 证明现代产业体系构建能够显着促进共同富裕。并且, 与列(1) 回归结果相比, 列(3) 中数字新质生产力的回归系数估计值0 367 小于0 452, 说明现代产业体系构建在二者中发挥了部分中介效应。结合上述分析可知, 数字新质生产力能够通过加快构建现代产业体系, 驱动共同富裕的传导机制成立, 研究假设H2 得以验证。原因可能是, 数字新质生产力能够推动数字技术与传统产业深度融合, 实现传统产业数字化转型, 加速构建现代产业体系, 为地区经济带来新型增长点, 有效赋能共同富裕。

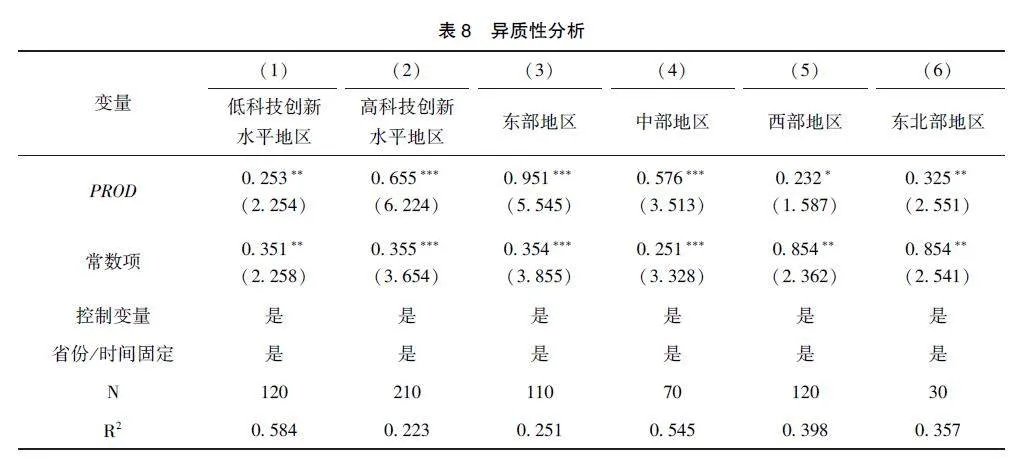

3. 4 异质性分析

(1) 科技创新水平异质性分析。科技创新作为数字新质生产力的核心要素, 对于催生新产业、新模式及新能源具有重要作用。借鉴吴昌南与陈钰(2024)[39] 的研究成果, 使用地区专利申请数量中位数, 将样本数划分为低科技创新水平地区与高科技创新水平地区, 并重新展开基准回归分析,结果如表8 列(1)、(2) 所示。观察可知, 相较于低科技创新水平地区, 数字新质生产力对高科技创新地区共同富裕驱动效应更显着。原因可能是, 高科技创新水平地区具有较高数字普惠金融服务水平、大量数字劳动力及丰富资源要素, 能够较好发挥数字技术优势, 推动数字新质生产力发展, 有效缓解当地发展不充分不平衡的问题, 加速推进区域协调发展, 从而赋能共同富裕。

(2) 地理区位异质性分析。借鉴国家统计局划分标准, 将样本分为东部、中部、西部及东北部四大区域子样本, 并重新展开基准回归分析, 结果如表8 列(3) ~(6) 所示。观察可知, 与东部、中部地区相比, 数字新质生产力对西部、东北部地区共同富裕的促进效应较弱。究其原因, 东部、中部地区具有较高数字科技创新水平, 能够推动各类要素向生产力集聚, 加快优化要素市场化配置,通过激发数字新质生产力活力提高生产质量和效率, 促进经济高质量发展, 有效赋能共同富裕。

4 结论及政策建议

4. 1 结论

本文选取我国2012~2022 年30 个省(区、市)面板数据, 考察数字新质生产力、现代产业体系构建与共同富裕的内在联系。得出以下结论: (1)数字新质生产力对共同富裕具有显着正向影响, 并且这一结论通过了多种稳健性与内生性检验; (2)数字新质生产力能够通过加速构建现代产业体系,为共同富裕有效赋能; (3) 数字新质生产力对共同富裕的影响具有明显异质性。相较于低科技创新水平、西部及东北部地区, 数字新质生产力对高技术创新水平、东部及中部地区促进作用更强。

4. 2 政策建议

(1) 强化数字赋能, 提升数字新质生产力水平。①提升数字科技创新能力。地方政府应为科研机构提供较多数字科研技术研发基金, 鼓励研发机构加大科研力度, 推动科研成果快速应用到企业制作、管理及分配环节, 在突破“技术关”的基础上逐步突破“品质关”、“市场关”, 助力新质生产力持续“上新”, 实现共同富裕; ②大数字人才培养。地方政府应利用大数据搭建专业人才教育平台, 加大劳动教育培训力度, 通过加强人力资本建设提升劳动者的技能水平和创新能力, 培养高水平复合型数字人才, 提高新质生产力水平, 促进共同富裕。并且, 地方高校应通过设立数字生活服务相关专业培养数字领域高水平工匠, 为未来产业发展提供人才储备, 推动教育链、人才链与产业链、创新链有效衔接, 提高数字新质生产力水平, 促进共同富裕。

(2) 推动产业转型, 加快构建现代产业体系。①优化产业布局。地方政府应通过产区转移与区域协作方式优化产业布局, 推动产业间形成区域协同合作机制, 提升产业在全球产业分工中地位与竞争力, 持续推进“一区两园” 建设, 加速构建“一核两翼” 地域发展新格局, 加快构建现代产业体系, 为共同富裕提供动能; ②推动产业链升级。地方政府应全面发挥引导作用, 推动云计算、大数据、人工智能等数字技术为产业链赋能增效, 通过走“科创+产业” 道路抢抓全球价值链重构机会, 驱动技术驱动向创新驱动升级, 完善自强自立的全产业链机制, 加快构建现代产业体系, 赋能共同富裕。

(3) 实施差异战略, 加快缩小区域经济差距。针对低科技创新水平地区而言, 地方政府应积极将高校、科研院所、企业等科技资源合理配置,实施“百校千企” 计划, 加强产学研协同创新合作, 推动科技创新成果快速转换, 通过推进“双向飞地” 建设提升当地科技创新水平, 提高数字新质生产力能力, 为促进共同富裕注入新活力。针对西部、东北地区而言, 地方政府应加强信息基础设施财政支持, 积极完善当地在线办公、在线教育、远程医疗、无人配送、新零售等基础设施,打通区域间要素资源流通渠道, 加快形成区域协调发展, 畅通区域经济循环, 提升当地产业链韧性, 积极开展区域市场一体化建设, 提升数字新质生产力水平, 有效赋能共同富裕。

参考文献

[1] 张轩语, 杨柳新. 数字经济促进共同富裕的机制、困境与出路[J]. 理论探讨, 2023, (6): 149~154.

[2] 赵黎. 发展新型农村集体经济何以促进共同富裕———可持续发展视角下的双案例分析[J]. 中国农村经济, 2023, (8):60~83.

[3] 王进文. 迈向内生发展: 新阶段农民农村共同富裕的促进逻辑与路径选择[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版),2023, 40 (1): 93~103.

[4] 郭晗, 任保平. 中国式现代化进程中的共同富裕: 实践历程与路径选择[J]. 改革, 2022, (7): 16~25.

[5] 金碚. 论“新质生产力” 的国家方略政策取向[ J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2024, 24 (2): 1~8.

[6] 盛朝迅. 新质生产力的形成条件与培育路径[J]. 经济纵横,2024, (2): 31~40.

[7] 石建勋, 徐玲. 加快形成新质生产力的重大战略意义及实现路径研究[J]. 财经问题研究, 2024, (1): 3~12.

[8] 胡莹. 新质生产力的内涵、特点及路径探析[ J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2024, 45 (5): 36~45, 2.

[9] 纪玉山, 代栓平, 杨秉瑜, 等. 发展新质生产力 推动我国经济高质量发展[J]. 工业技术经济, 2024, 43 (2): 3~28.

[10] 张震宇. 新质生产力赋能数字乡村建设: 转型逻辑与实施路径[J]. 学术交流, 2024, (1): 93~107.

[11] 王飞, 韩晓媛, 陈瑞华. 新质生产力赋能现代化产业体系:内在逻辑与实现路径[J/ OL]. 当代经济管理: 1~9 [2024-02-29].

[12] 郭晗, 侯雪花. 新质生产力推动现代化产业体系构建的理论逻辑与路径选择[J]. 西安财经大学学报, 2024, (1): 21~30.

[13] 刘冬梅. 以科技创新引领现代化产业体系建设[ J]. 中国科技论坛, 2024, 37 (2): 3.

[14] 姜兴, 张贵. 以数字经济助力构建现代产业体系[J]. 人民论坛, 2022, (6): 87~89.

[15] 韩青江, 陈雁云, 夏蕾. 人工智能与现代产业体系融合发展研究———基于系统耦合的视角[J]. 南昌大学学报( 人文社会科学版), 2024, 55 (1): 56~69.

[16] 张晨, 唐伟博. 数字经济对现代产业体系构建的影响研究[J]. 工业技术经济, 2023, 42 (11): 26~37.

[17] 林木西, 王聪. 现代化产业体系建设水平测度与区域差异研究[J]. 经济学动态, 2022, (12): 23~36.

[18] 金桂兰, 刘佳玮. 中国共同富裕水平测度及区域差异分析[J]. 统计与决策, 2024, 40 (3): 69~74.

[19] 张磊, 邓紫琪, 张川川, 等. 中国共同富裕的基本逻辑、格局测度及区域差异[J]. 中国人口科学, 2023, 37 (5): 113~128.

[20] 郭卫军, 张衔春. 中国共同富裕水平的测度与区域时空差异研究[J]. 经济问题探索, 2023, (4): 1~24.

[21] 聂长飞, 程承坪, 陈志. 数字经济、企业家精神与共同富裕:来自下一代互联网示范城市的证据[J]. 中国软科学, 2023,(10): 132~145.

[22] 郭卫军, 李光勤. 财政分权如何影响共同富裕———兼论分权的适度区间[J]. 上海财经大学学报, 2023, 25 (3): 3~17.

[23] 徐鹏杰, 张文康, 曹圣洁. 产业结构升级、构建现代产业体系与农民农村共同富裕[J]. 经济学家, 2023, (5): 78~88.

[24] Pablo Z S, Aurelio H D, Manuel O, et al. Linking Functional Traits with Tree Growth and Forest Productivity in Quercus Ilex Forests Along a Climatic Gradient [J]. Science of the Total Envi⁃ronment, 2021, 786: 147468~147478.

[25] Jocelyn C, Michael W, Te Y C, et al. Partnering with AI:The Case of Digital Productivity Assistants [ J]. Journal of the Royal Society of New Zealand, 2023, 53 (1): 95~118.

[26] Wang C T, Sun Y, Chen H Y H, et al. Meta-analysis Shows Non-uniform Responses of Above-and Belowground Productivity to Drought [J]. Science of the Total Environment, 2021, 782:146901.

[27] 马雨萌, 王延飞. 面向战略性新兴产业政策制定的情报感知研究[J]. 情报学报, 2023, 42 (8): 883~892.

[28] 罗明忠, 魏滨辉. 数字赋能、技术进步与农村共同富裕[J].农业技术经济, 2024, (2): 4~18.

[29] 金桂兰, 刘佳玮. 中国共同富裕水平测度及区域差异分析[J]. 统计与决策, 2024, 40 (3): 69~74.

[30] 姚宇, 刘振华. 新发展理念助力新质生产力加快形成: 理论逻辑与实现路径[J]. 西安财经大学学报, 2024, 37 (2): 3~14.

[31] 王珏, 王荣基. 新质生产力: 指标构建与时空演进[J]. 西安财经大学学报, 2024, 37 (1): 31~47.

[32] 范合君, 何思锦. 现代产业体系的评价体系构建及其测度[J].改革, 2021, (8): 90~102.

[33] 徐鹏杰, 张文康, 曹圣洁. 产业结构升级、构建现代产业体系与农民农村共同富裕[J]. 经济学家, 2023, (5): 78~88.

[34] 孙颖鹿, 宋凤轩. 高质量发展、共同富裕与税收制度[ J].税务研究, 2024, (1): 51~56.

[35] 吴玉锋, 张乃波, 聂建亮. 公共服务均等化促进共同富裕:区域差异与空间效应[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版),2023, 25 (5): 9~19.

[36] 陈思杭. 科技创新促进共同富裕: 理论阐释与实证分析[J].统计与决策, 2023, 39 (17): 17~22.

[37] 赵峰. 农业高质量发展赋能共同富裕的实证检验[ J]. 技术经济与管理研究, 2023, (10): 123~128.

[38] 龚新蜀, 李丹怡, 刘越. 数字乡村建设影响共同富裕的实证检验[J]. 统计与决策, 2023, 39 (15): 24~29.

[39] 吴昌南, 陈钰颖. 数字经济、创业与中等收入群体规模[J].改革, 2024, (1): 94~110.

(责任编辑: 杨 婧)

基金项目: 辽宁省教育科学“十四五” 规划项目“深化产教融合下高质量精准就业育人体系研究” (项目编号: JG22DB141)。