〔摘 要〕 习近平总书记提出新质生产力理论, 总结了先进生产力的发展方向, 为学术研究开辟了新的领域。本文基于2012~2023 年A 股制造业企业数据, 构建了新质生产力的定量测度指标, 并实证检验了企业间协作对新质生产力的影响及其作用机制。研究发现企业间协作促进了新质生产力的提升, 并通过人才集聚效应、生产工具高效利用、企业间联合创新的渠道提升新质生产力。异质性分析发现, 国有企业、产业链主导企业、高数字化转型企业在企业间协作促进新质生产力提升方面的作用更加显着。这些研究结论丰富了新质生产力研究文献, 并为推动提高新质生产力的政策制定提供理论支持和微观证据。

〔关键词〕 新质生产力 生产力三要素 生产要素组合优化 企业间协作 人才集聚效应 生产工具高效利用 联合创新 协作优势

DOI:10.3969 / j.issn.1004-910X.2024.11.004

〔中图分类号〕F273. 7; F061. 1 〔文献标识码〕A

引 言

随着新一轮科技变革和产业变革的突飞猛进,科学技术与经济社会发展加速融合, 我国传统低成本优势正在渐渐丧失, 迫切需要我国经济发展方式从以资源禀赋为基础的比较优势向以核心技术为基础的竞争优势转变。在经历四十多年较高速发展之后, 中国的生产力也正处在“从量的增长向质的提升转变的重要时期”[1] 。在这一背景下, 习近平总书记不断深化对生产力发展规律的认识, 提出新质生产力的概念[1,2] , 并对其内涵做了较为全面的阐释, “新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生, 以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵, 以全要素生产率的大幅度提升为核心标志, 特点是创新, 关键在质优, 本质是先进生产力”[1] , 由此构建了较为完整的新质生产力理论。这印证了新质生产力已经在实践中形成并展示出对新时代高质量发展的强劲推动力、支撑力, 并通过新质生产力概念的提出, 使这种认识内化于生产力概念之中, 并上升到新的理论提出的高度; 同时, 也为我国生产力发展指明了方向, 即未来推动生产力发展的主导力量将是新质生产力, 这一判断极大地丰富和发展了马克思主义生产力理论。

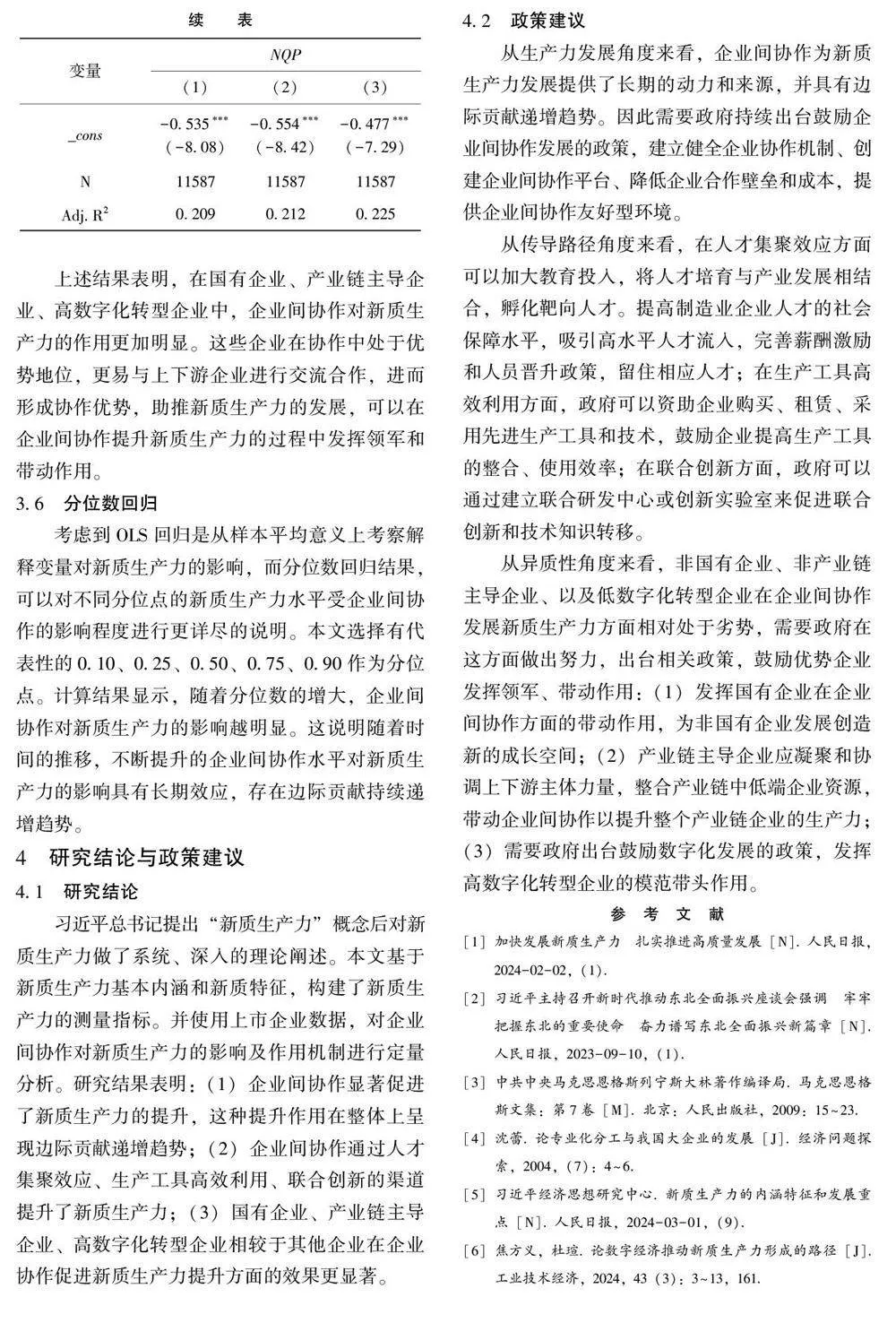

按照马克思主义的基本观点, 生产力是劳动者使用劳动工具作用于劳动对象的一种能力[3] 。这种能力能否通过企业间专业化分工与协作形成的协作效应[4,5] 以促进新质生产力发展值得深入研究。从理论上来讲, 企业间分工与协作以某种形式将企业的劳动者、生产工具与劳动对象组织起来, 并通过人才交流与集聚、生产工具的创新和高效利用、企业间的联合创新在产业链内形成协作效应, 以形成劳动者素质的提升、生产工具的更新迭代、劳动对象质的提升以及这3 个要素的新组合, 这种组合跃升使生产力获得新的特质和新的发展空间, 由此形成更为先进的新质生产力。为验证企业间分工与协作促进新质生产力发展的效应是否存在, 本文使用2012~2023 年A 股制造业企业数据进行了实证检验。本文对新质生产力进行了新的定量测度。有学者从宏观省级层面进行定量研究[6] , 也有学者基于微观企业层面, 从生产力二要素或三要素的角度对新质生产力的指标体系进行定量测度[7,8] 。鉴于习近平总书记提出的新质生产力基本内涵和新质特征, 本文从生产力三要素及其优化组合跃升的角度, 构建了新质生产力新的度量方法; 本文还证明企业间协作对新质生产力提升有显着作用, 这种作用呈现边际贡献递增趋势; 并发现人才集聚、生产工具高效利用、企业间联合创新在企业间协作推动新质生产力发展方面具有促进作用; 本文进一步发现国有企业、产业链主导企业、高数字化转型企业在企业间协作促进新质生产力提升方面的作用更为显着。本文的研究成果丰富了新质生产力研究的文献, 并为促进新质生产力发展的相关政策制定提供实证依据。

1 理论分析与研究假设

1. 1 新质生产力概念界定

习近平总书记提出, “新质生产力是创新起主导作用, 以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合跃升为基本内涵的先进生产力”, 并指出“绿色发展是高质量发展的底色, 新质生产力本身就是绿色生产力”, 同时强调“要大力发展数字经济,数字经济是世界科技革命或产业变革的先机”[1] 。因此, 本文基于习近平总书记关于新质生产力的这一系列论述, 从生产力三要素, 劳动者、生产工具、劳动对象, 及其组合跃升、新质生产力科技创新、绿色化、数字化特质的角度, 尝试对新质生产力概念进行界定。从劳动者角度来讲, 传统生产力发展主要依赖普通工人和技术工人, 而新质生产力发展则主要依赖高素质人才和技能型、创造型人才。就生产工具而言, 传统生产力主要使用动力设备、机器机床, 而新质生产力则多是使用互联网、云计算、智能制造、无人工厂等创新性更强、更先进、更数字化、更低碳的新型生产工具[5] 。在劳动对象方面, 传统生产力主要涉及未加工的自然物以及加工过的原材料, 且主要以实物形式存在, 而随着科技创新的广度延伸、深度拓展, 更多新能源、新材料的应用, 新质生产力的劳动对象不再仅局限于实物形态, 而是包含更多的技术属性、数字元素和绿色成分, 并且主要以软件、专利等无形资产的形态存在[5] 。由此可见, 新质生产力是劳动者、生产工具、劳动对象及这三要素在科技创新、数字、绿色发展方面组合跃升之后所形成的生产力, 它是具有新的质态和高科技、绿色化、数字化特质的生产力。

1. 2 企业间协作与新质生产力提升

既有研究表明, 企业间协作形成了联系紧密且运作灵活的专业化分工协作体系, 该体系内的企业间存在着既竞争又合作的关系, 由此而产生更高程度、更加细致的专业化分工[4] , 促使企业将更多资源集中于更具比较优势的领域以形成核心竞争能力。企业为保持和提升这种核心竞争能力, 需要持续改进产品和服务质量, 实现对市场、消费者需求的快速响应, 并提供更高质量、更高价值的新产品和服务[4] 。这促使企业不断吸引更高水平的人才, 不断寻求更先进的生产工具, 不断开发和使用新技术、新材料、新能源, 逐渐形成劳动者、劳动工具、劳动对象三要素质的飞跃。这种在更高层次上形成的专业化分工与协作能够使相互协作的企业之间在保持各自竞争优势和竞争地位的同时, 也会形成更加复杂、精细、专业性的生产关系, 使相互协作企业之间的生产力水平持续提高。进一步地, 这种企业间更高水平的分工协作, 能够在促使企业之间业务关系加深、互补性增强的同时推动企业实现跨界合作、商业模式创新以及多元化整合, 形成更高水平的规模效应、协同效应和跨界整合效应[9] 。由此而形成协作体系内企业发展所需要的跨组织要素组合, 这将更大范围、更大规模地发挥生产要素的整合协同效应, 实现要素价值的“更优化” 跃迁[10] 。基于上述分析可知, 企业间协作体系所形成的更细程度分工、更高水平合作和更高质量发展的协作效应, 有助于促使生产要素实现质的提升及各要素的协同组合跃升, 由此而带来的新产品、新技术、新业态、新模式发展构成了新质生产力提升的重要基础和支撑。因此提出假设:

H1: 企业间协作能促进新质生产力提升。

1. 3 人才集聚效应与新质生产力发展

从劳动者角度来看, 高水平的企业间协作通常需要高水平的人力资源支持, 进而吸引人才集聚并加速人才在不同企业间流动。这种协作中充分的人才流动与合作, 有助于知识和技术的传播、扩散和共享, 从而更容易促使劳动者素质提升[10] 。企业间协作有助于形成专业人才集聚, 提升人才和厂商之间的配置效率和流动速率, 进而深化人才的专业化分工, 使得企业更容易找到满意的专业人才。这种在专业化分工与高水平协作基础上的人才集聚, 使相关人才更专注于某一特定的任务, 不断重复并掌握专门的技能, 有助于专业技能积累[4] 。企业间协作在促进人才流动、专业技能和素质提高的同时, 会进一步强化技术的溢出效应[10] , 进而对生产力提升发挥促进作用。因此提出假设:

H2: 企业间协作通过人才集聚效应促进新质生产力发展。

1. 4 生产工具高效利用与新质生产力发展

从生产工具角度来看, 企业间协作创建了一个促进技术交流和合作的环境, 通过共享技术信息和协同研发有效降低了单个企业开发和采纳新型生产工具的成本及风险, 并使生产工具的生产效率大幅度提升。随着数字技术的发展, 企业之间进行生产工具的优化整合、逐渐形成企业间跨组织的新型数字化生产工具组合, 并在很大程度上发挥各种生产工具的集合互补效应, 从而促使协作体内部企业生产工具利用效率大幅度提升[9] 。同时, 在新时代低碳、绿色发展的要求下, 企业不断寻求更为先进的生产工具和技术手段以实现生产工具的持续改良和优化, 提高生产工具的利用效率, 促使生产工具实现质的转变[5] 。由此可见, 企业间协作通过采用新型生产工具和提高生产工具使用效率, 进而对新质生产力发挥促进作用, 因此提出假设:

H3: 企业间协作通过生产工具高效利用推动新质生产力发展。

1. 5 企业联合创新与新质生产力提升

从劳动对象角度来看, 企业间协作增强了彼此之间的相互依赖、协作补充和资源共享, 这种相互作用机制能够降低研发成本和风险, 加速知识和技术溢出。企业之间技术知识交流与合作的知识技术溢出越大, 联合创新的动机就越强, 企业投入的研发费用就越多, 由此而提高了企业联合创新的积极性与效率。企业进行联合创新弱化了技术创新过程中的企业边界, 打破创新主体之间行业、地域之间的限制和壁垒[11] 。这有助于企业在原有技术基础上加快技术创新、数字技术、绿色技术的深度融合, 显着提升劳动对象所涉领域的广泛度与复杂度, 形成发展新技术、新材料、新能源[5] 的内在动力, 进而加快新质生产力的发展。由此提出假设:

H4: 企业间协作通过联合创新促进新质生产力提升。

2 研究设计

2. 1 数据来源

本文选择2012~2023 年A 股制造业企业作为研究样本, 并进行如下处理: (1) 剔除ST、资不抵债等经营不善的观测值; (2) 剔除固定资产、员工数量指标小于0 的观测值; (3) 剔除企业固定资产原值小于固定资产净值的观测值; (4) 剔除关键变量缺失的观测值。为消除离群值、异常值的干扰, 本文对变量在1%和99%分位上进行缩尾处理。企业数字化技术词频数据来自广东金融学院《中国上市企业数字化转型指数评价研究报告》, 专利数据来自CNRDS 数据库, 专利文本信息来自WinGo 财经文本数据平台, 其他企业数据来自CSMAR 数据库(其中研发人员、高素质人才指标数据来自Wind 数据库)。

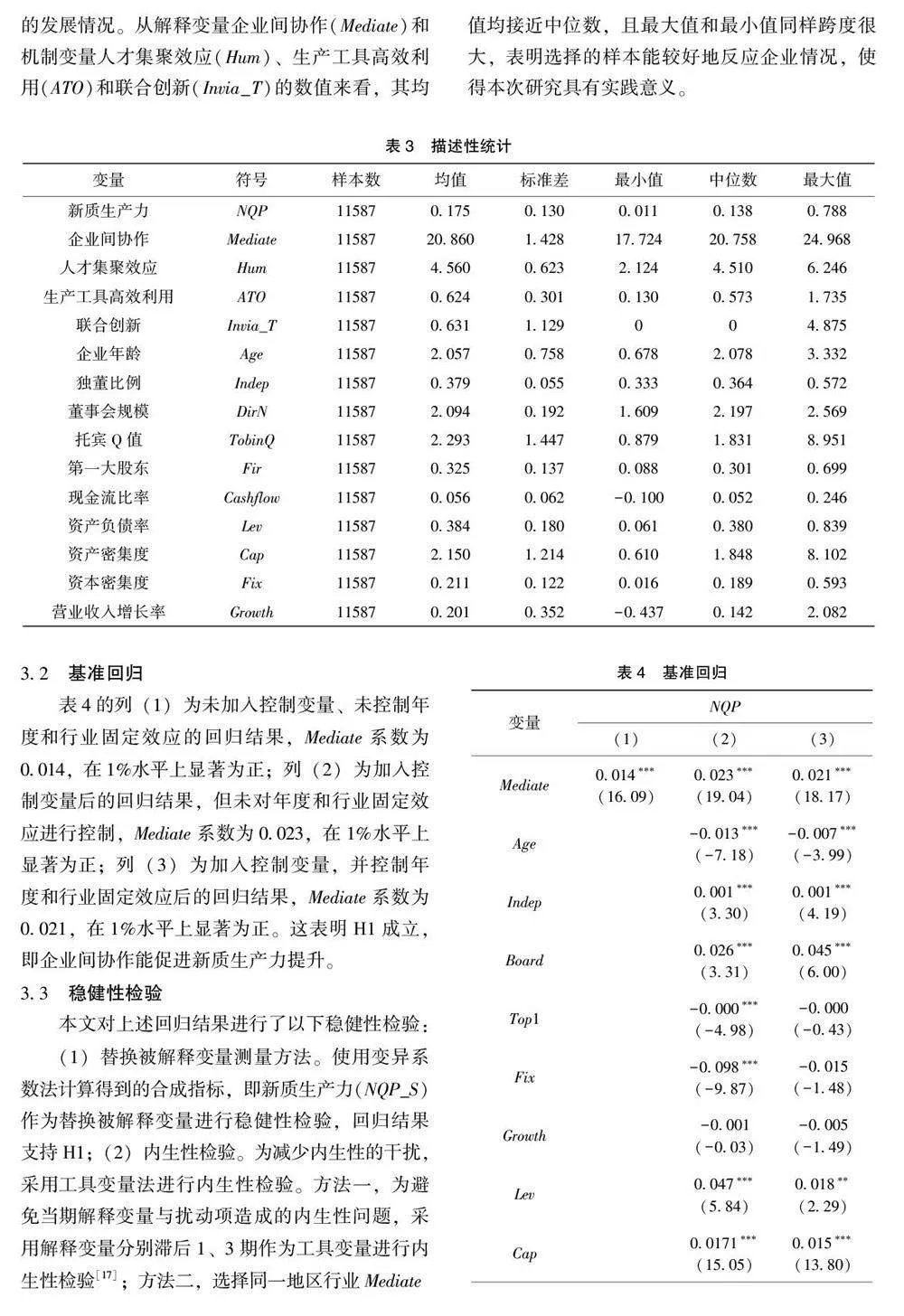

2. 2 变量说明

2. 2. 1 被解释变量

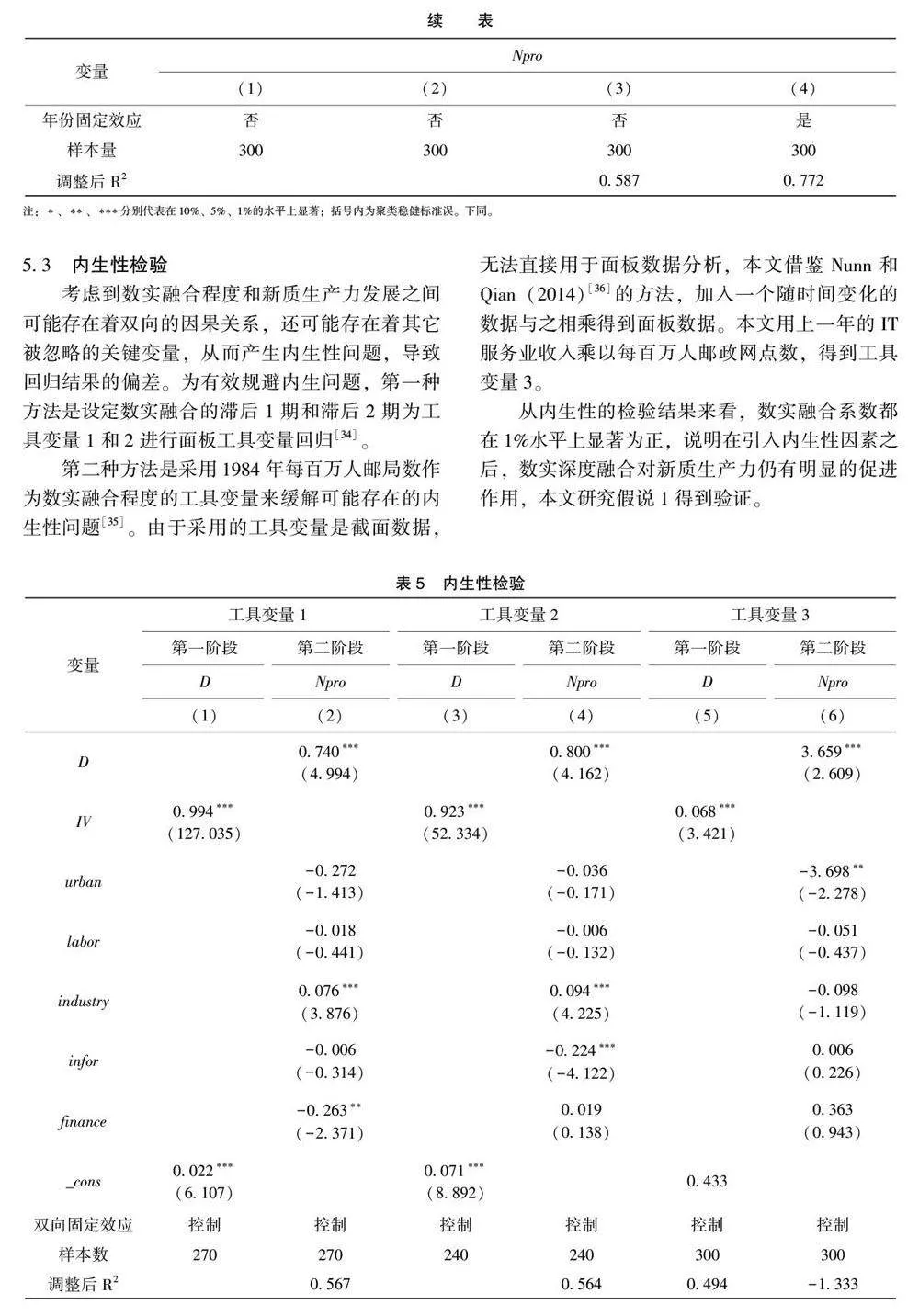

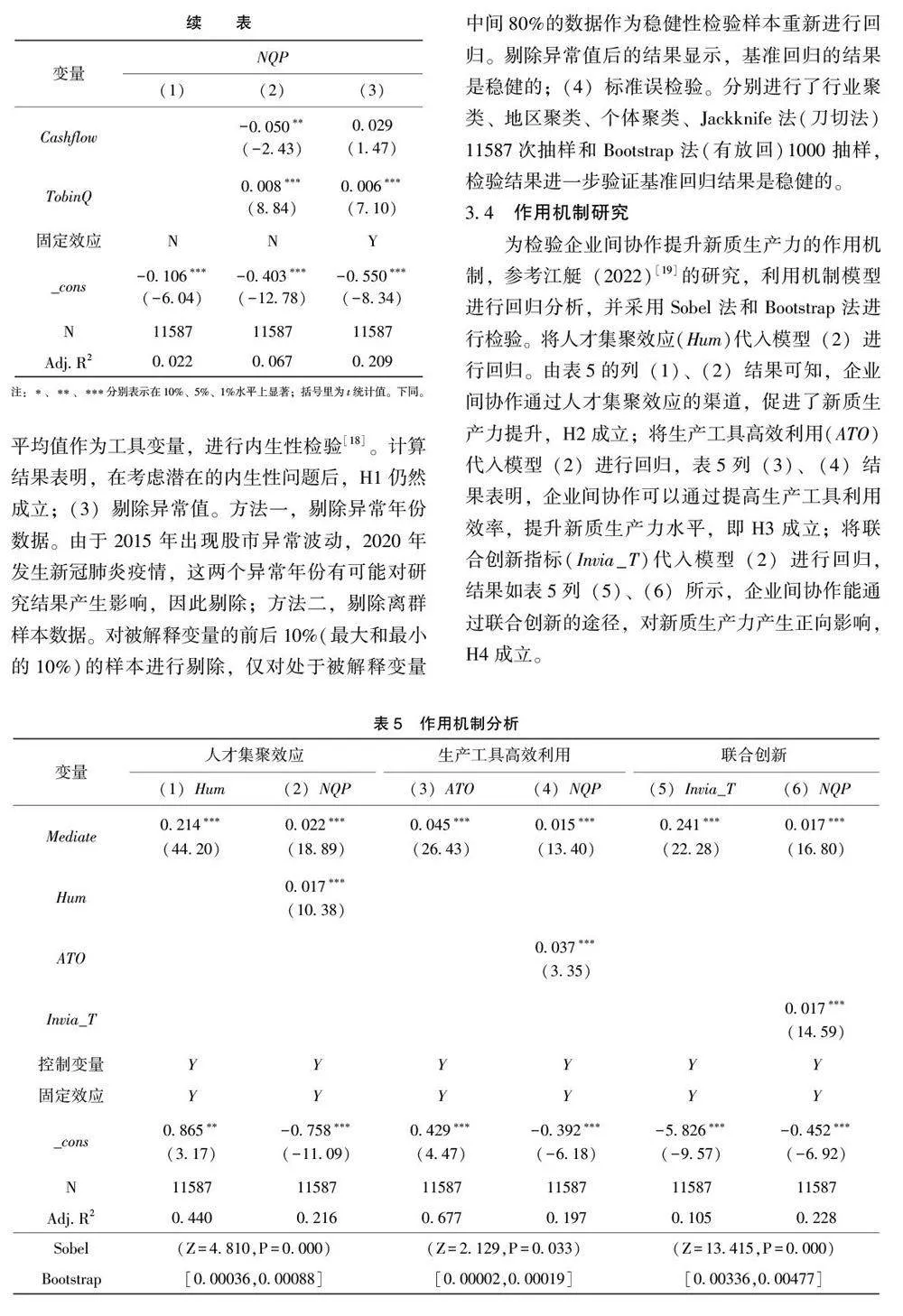

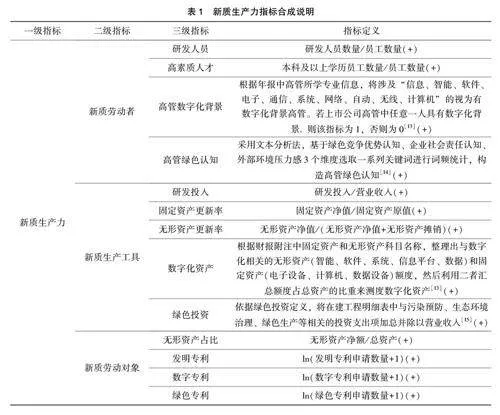

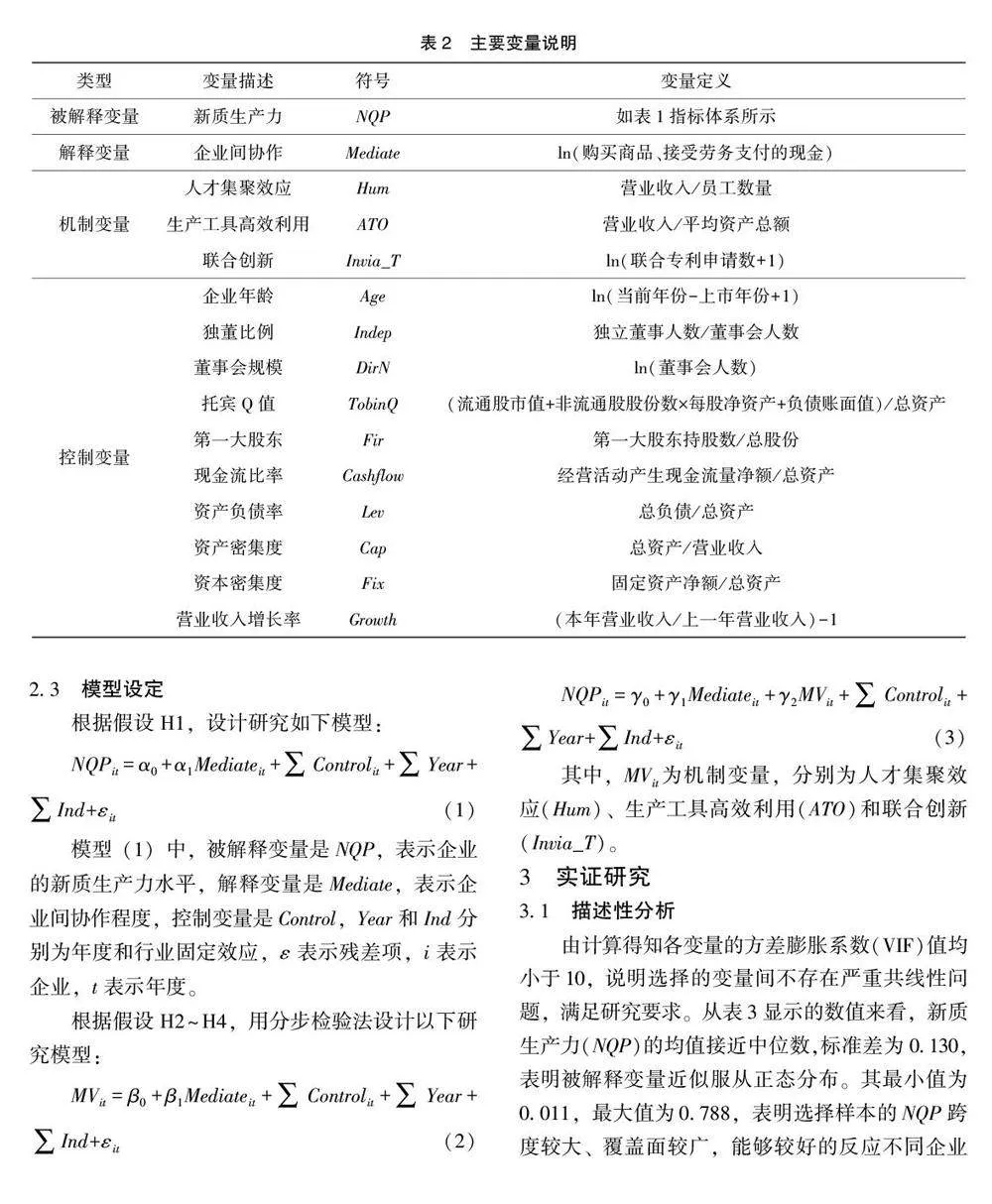

已有研究基于企业层面, 从生产力二要素和三要素的角度对新质生产力的指标体系进行了构建和研究[7,8] , 本文在新质劳动者、新质生产工具、新质劳动对象三要素基础上增加对科技创新、数字化、绿色化发展的考虑构建了新质生产力度量的新指标, 如表1 所示。

从劳动者角度来讲, 新质生产力的发展依赖高素质人才和技能型、创新型人才。高素质人才可用高学历人才占比来衡量, 技能型、创新型人才可用研发人员占比来体现[12] , 而高管数字化背景[13] 和高管绿色认知[14] 可以反映劳动者顺应数字化、绿色化发展转变的程度。

从生产工具角度来看, 随着技术创新、数字技术、绿色技术的融合发展, 生产工具并非“以原来的形式” 简单地扩大规模, 而是“以革新的形式”[3] 孕育出一大批创新性更强、更先进、更低碳、更数字化的新型生产工具[5] 。创新性更高可用研发投入强度来体现, 更先进可用固定资产更新率和无形资产更新率来测度, 更低碳可用绿色投资[15]来衡量, 更数字化可用数字化资产[13] 来测定。

从劳动对象角度来看, 新质劳动对象包含更多的技术、数字元素和绿色成分, 并且主要以软件、专利等无形资产的形态存在。劳动对象的先进技术属性可用发明专利来度量[12] , 数字化特征可用数字专利来测度, 绿色化程度可用绿色专利来反映, 而包含更多的无形资产可用无形资产占比来衡量。发明专利、数字专利、绿色专利的这些进步属性也在新质生产工具的代理指标中有所体现, 反映了新质生产工具的技术创新、数字、绿色发展。

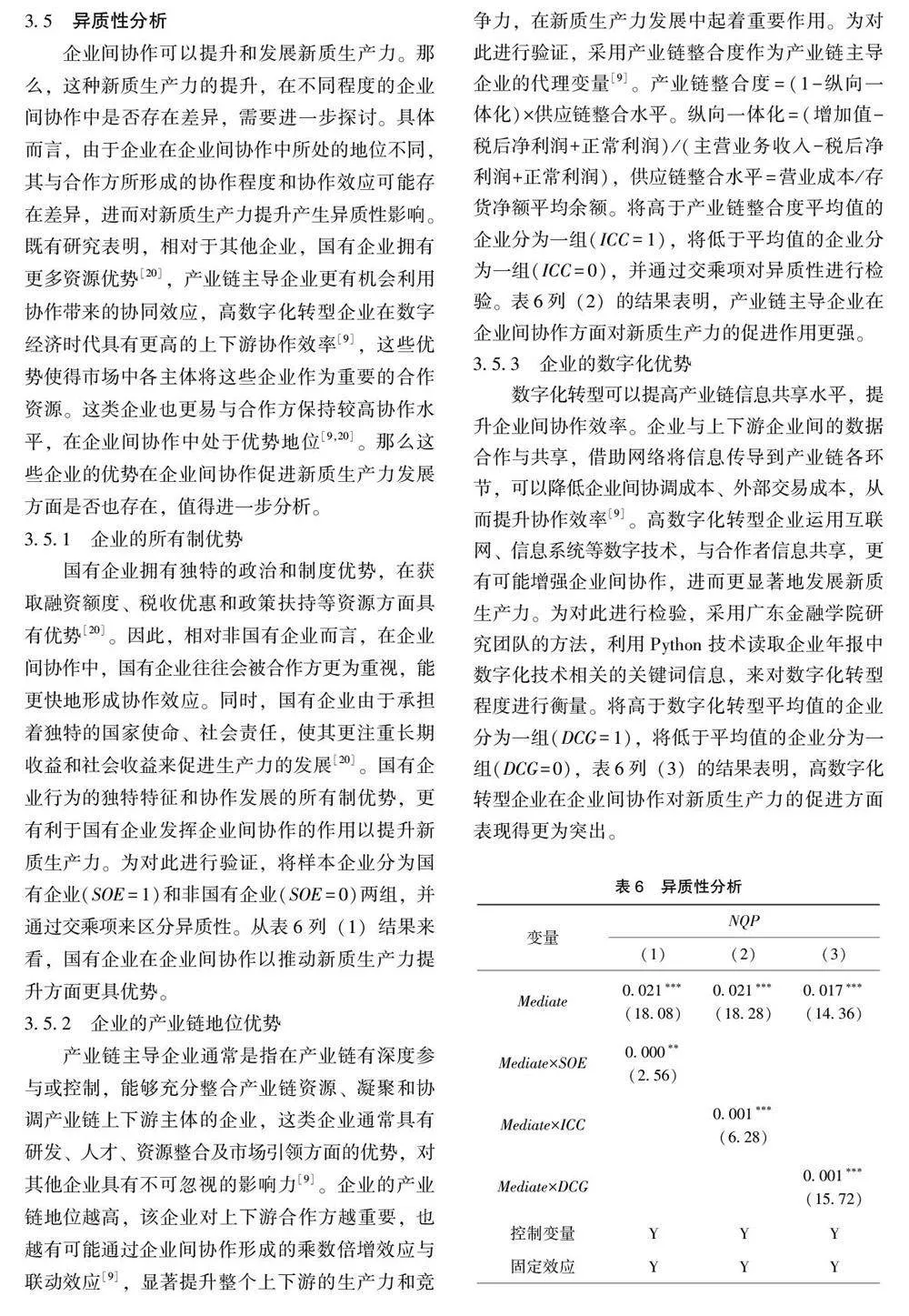

基于以上度量指标所揭示的新质生产力核密度图表明, 采用熵值法得到的合成指标优于变异系数法计算的合成指标, 更接近于正态分布, 其结果更为稳健。因此, 本文在基准回归时采用熵值法计算被解释变量新质生产力(NQP), 并使用变异系数法计算的新质生产力(NQP_S)数据替代被解释变量进行稳健性检验。

2. 2. 2 解释变量

解释变量为企业间协作, 使用现金流量表中“购买商品、接受劳务支付的现金” 所核算的数据代表企业间协作程度(Mediate), 这个科目能够全口径地揭示企业间协作程度的变化, 是衡量企业间协作程度的一个理想代理变量。

2. 2. 3 机制变量

机制变量分别为: 人才集聚效应(Hum)、生产工具高效利用(ATO) 和联合创新(Invia _T)。由于人才集聚效应最终会反映在劳动生产效率提高上, 因此采用“人均创收” 来对该指标进行衡量; 参考国务院发展研究中心课题组等(2015)的研究结果, 资产设备利用率主要和企业总资产周转率相关, 因此采用总资产周转率来衡量生产工具利用率; 使用联合专利申请数来衡量联合创新程度。

2. 2. 4 控制变量

影响新质生产力的因素很多, 鉴于新质生产力基本内涵和新质特征, 参考相关文献, 本文选取企业年龄(Age)、独立董事比例(Indep)、董事会规模(DirN)、第一大股东持股比例(Top1)、资产负债率(Lev)、托宾Q 值(TobinQ)作为企业基本特征控制变量。同时使用现金流比率(Cashflow)和营业收入增长率(Growth)来控制冗余资源的影响[12] 。相对于劳动密集型企业, 资本密集型企业可能更加注重企业的创新和新模式发展[16] , 因此本文采用资本密集度(Fix)和资产密集度(Cap)进行资本密集度的控制。各主要变量说明如表2 所示。