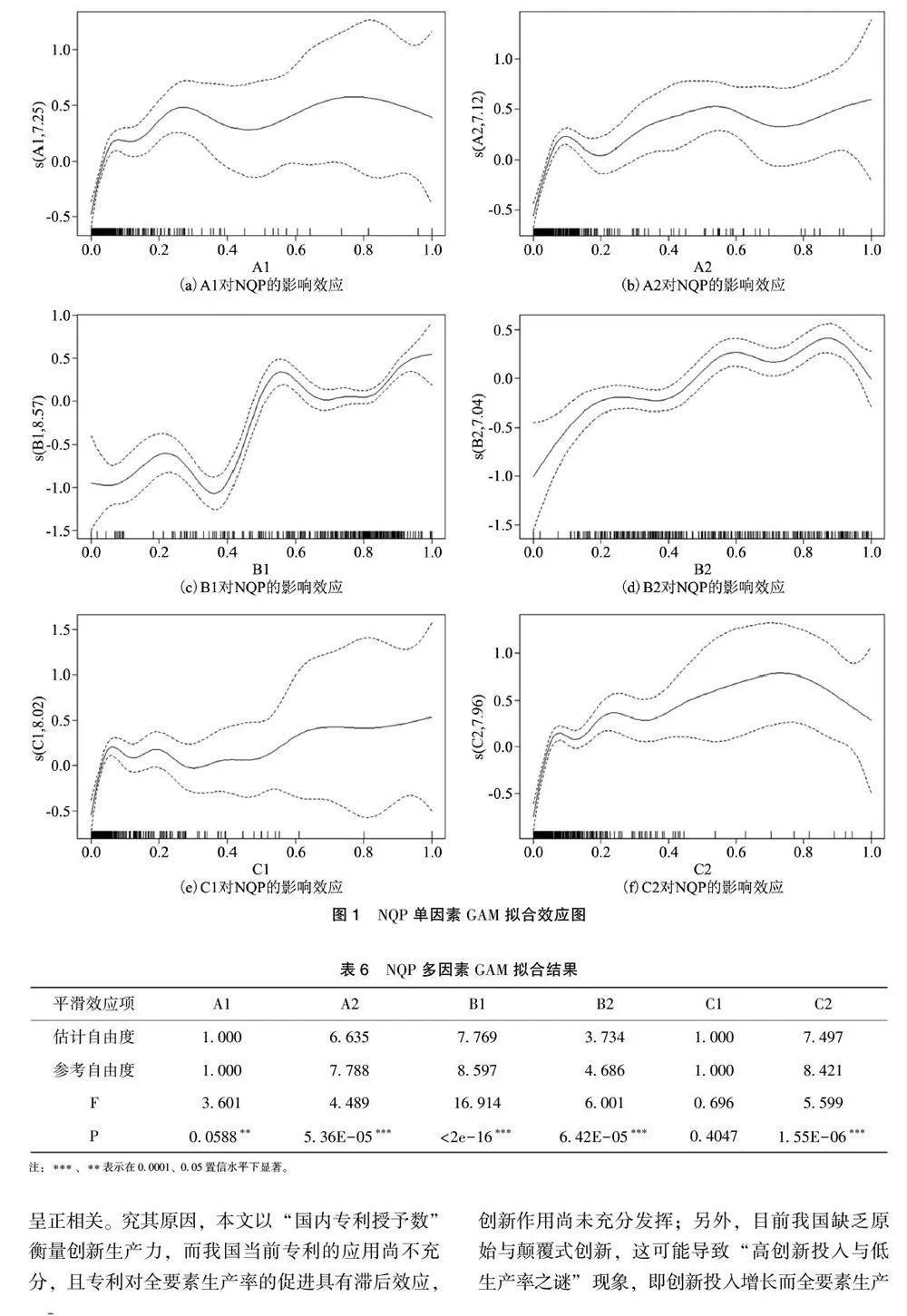

〔摘 要〕 加快形成和发展新质生产力既是我国当下关注的关键议题, 也是亟须探究的重要命题。基于中国30 个省(区、市)面板数据, 本文构建广义相加模型(GAM)探讨创新生产力、技术生产力、资源节约型生产力、环境友好型生产力、数字产业生产力和产业数字生产力对新质生产力水平的因素交互影响效应。研究表明: 各因素对新质生产力均具有非线性正向效应; 多因素共同影响新质生产力且存在非线性交互作用, 其中资源节约型生产力是主导影响因素; 因素间的交互效应对新质生产力的影响存在显着差异, 创新生产力、数字产业生产力与其他因素结合时产生的影响差异最为明显。基于此, 提出促进新质生产力发展的相关启示。本文研究有利于拓展新质生产力提升路径的理论研究, 为政府制定发展政策提供参考。

〔关键词〕 新质生产力 广义相加模型(GAM) 全要素生产率 多因素影响 交互作用 资源节约型生产力 创新生产力 数字产业生产力

DOI:10.3969 / j.issn.1004-910X.2024.11.006

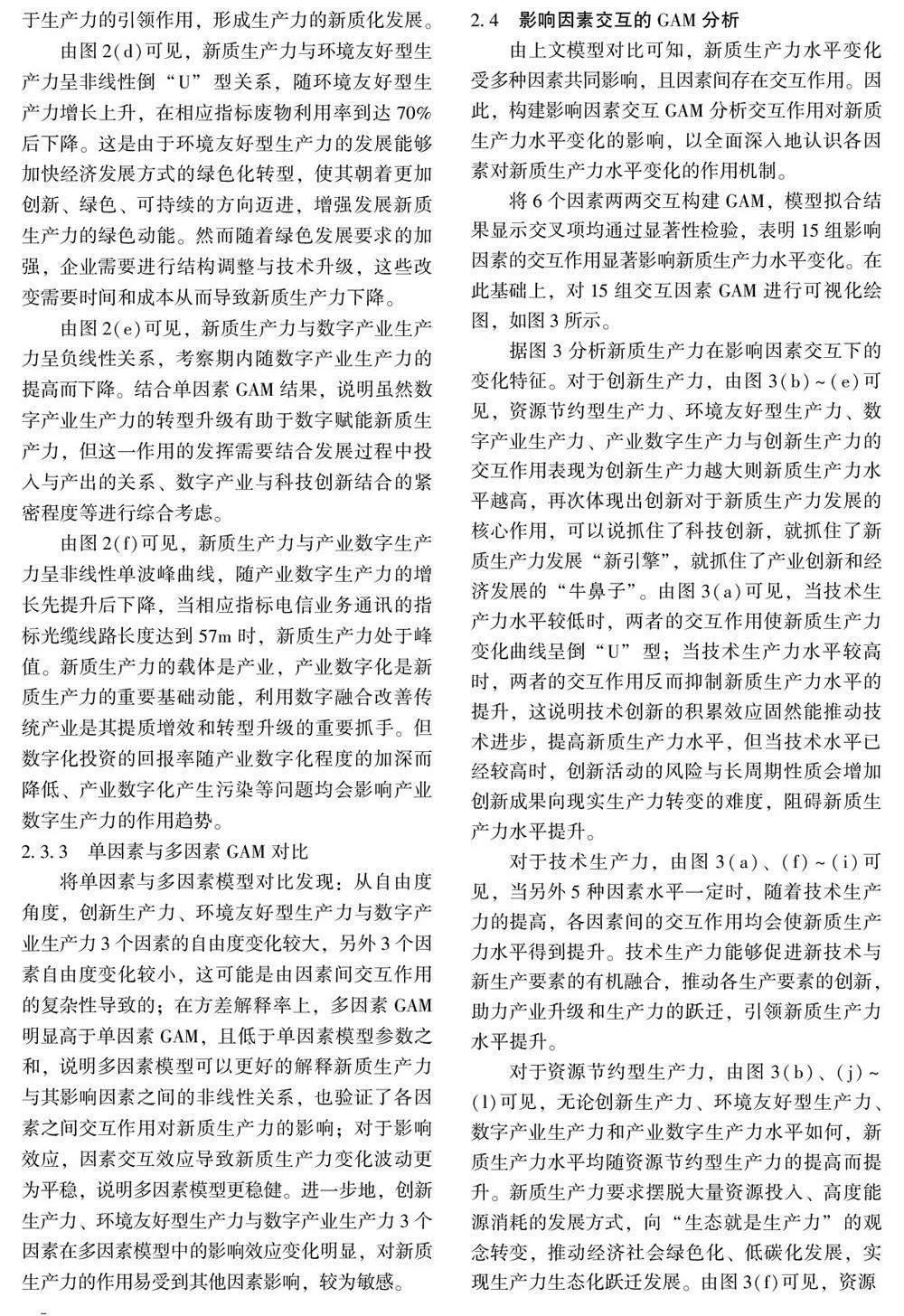

〔中图分类号〕F124; F042. 2 〔文献标识码〕A

引 言

2023 年7 月, 习近平总书记在地方考察时提出“新质生产力” 这一概念, 其代表了生产力的跃迁和质变, 是以新技术与新要素紧密结合为依托, 以战略性新兴产业和未来产业为载体, 以全要素生产率提升为核心标志的生产力新形态。生产力的发展在我国建设、改革和发展进程中居于基础性位置, 对于国家综合国力的提升和人民生活水平的改善至关重要。面对复杂多变的国内外发展环境, 须加快形成新质生产力, 以科技创新推进产业创新、以产业升级形成竞争新优势, 积蓄发展新动能, 推动中国经济高质量发展。

新质生产力的概念一经提出就引起学界的广泛关注, 相关领域文献沿当前对新质生产力的研究主线, 形成了包括内涵[1] 、特征[2] 、形成逻辑[3,4] 、实践意义[5] 、实现路径[6] 等的发展脉络。在此基础上, 学者们从不同视角分析了新质生产力的影响因素, 如杨丹辉(2023)[7] 指出, 要坚持创新驱动加快和发展新质生产力; 高帆(2023)[8] 认为,新质生产力能够依靠技术变革来提高要素组合效率, 以技术进步致使劳动、土地、资本等重新组合并产生“1+1>2” 效应; 戴翔(2023)[9] 表示,新质生产力本质上是以数字技术为代表的新一轮信息技术革命引致的生产力跃迁; 石建勋与徐玲(2024)[10] 指出, 需要加快推动数字产业化和产业数字化转型升级, 提升数字赋能新质生产力水平。随着研究深入, 部分学者综合各方影响因素构建了新质生产力的指标体系, 如朱富显等(2024)[11]从劳动者、劳动对象和生产资料特征角度构建指标体系; 韩文龙等(2024)[12] 构建了包含实体性要素和渗透性要素两个维度的指标体系; 卢江等(2024)[13] 从科技、绿色和数字3 个方面构建指标体系。然而, 现有文献多是对新质生产力的理论分析与定性讨论, 难以解析不同因素及其交互作用与新质生产力间的关系, 缺少系统全面的影响分析与实证讨论。为此, 需要结合实际数据考虑多个因素及其交互作用对新质生产力产生的反馈、调节等非线性作用, 探究其中错综复杂的影响关系, 对影响因素进行深入讨论。广义相加模型(GeneralizedAdditive Model, GAM)作为研究变量间非线性关系的常用方法, 具有较好的适用性。相关研究如岳帅和王汉斌(2018)[14] 使用GAM 研究产业结构与影响因素的关系; 张连增和申晴(2019)[15] 通过GAM 得到影响因素对我国不同区域交强险索赔频率的影响形式和影响程度; 王海军等(2021)[16] 利用GAM 分析城镇用地扩展与多维驱动变量间的关系; Gao 等(2023)[17] 利用GAM 分析气象因素对PM2 5 中5 种组份浓度的影响。

综上, 本文通过GAM 分析新质生产力水平的影响因素及其影响特征, 并探讨影响因素交互作用的影响效应, 根据实证分析结果提出建议, 为促进各因素与新质生产力深度融合提供实证依据,为政府和企业制定相关政策与战略提供参考。本文以新质生产力为研究对象, 从实证角度考察多因素对新质生产力的影响机制, 有助于厘清各因素与新质生产力之间的关系, 丰富新质生产力研究视角; 以全要素生产率作为新质生产力的衡量指标, 将其与选取的影响因素纳入同一分析框架,为加快形成新质生产力提供可参考的逻辑框架; 采用广义相加模型进行非线性分析, 在方法和工具方面合理可靠, 研究结论具有统计学意义上的一般性。

1 材料与方法

1. 1 数据来源与描述性统计

本文研究数据为中国30 个省(区、市)(考虑到数据的可获得性, 不包含西藏自治区、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)2013 ~2022 年间的面板数据。

对于新质生产力, 借鉴中财办对“新质生产力” 内涵的解释中提出的“全要素生产率提升是新质生产力的核心标志”, 以全要素生产率为代表,采用田有春等(2017)[18] 的做法进行测度。对于影响因素, 参考卢江等(2024)[13] 构建的新质生产力评价指标体系, 考虑到指标间的多重共线性问题, 选取模型解释率最高的6 个三级指标作为影响因素, 分别为创新生产力、技术生产力、资源节约型生产力、环境友好型生产力、数字产业生产力和产业数字生产力, 数据来源于《中国统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》等,测算方法参照卢江等的处理。

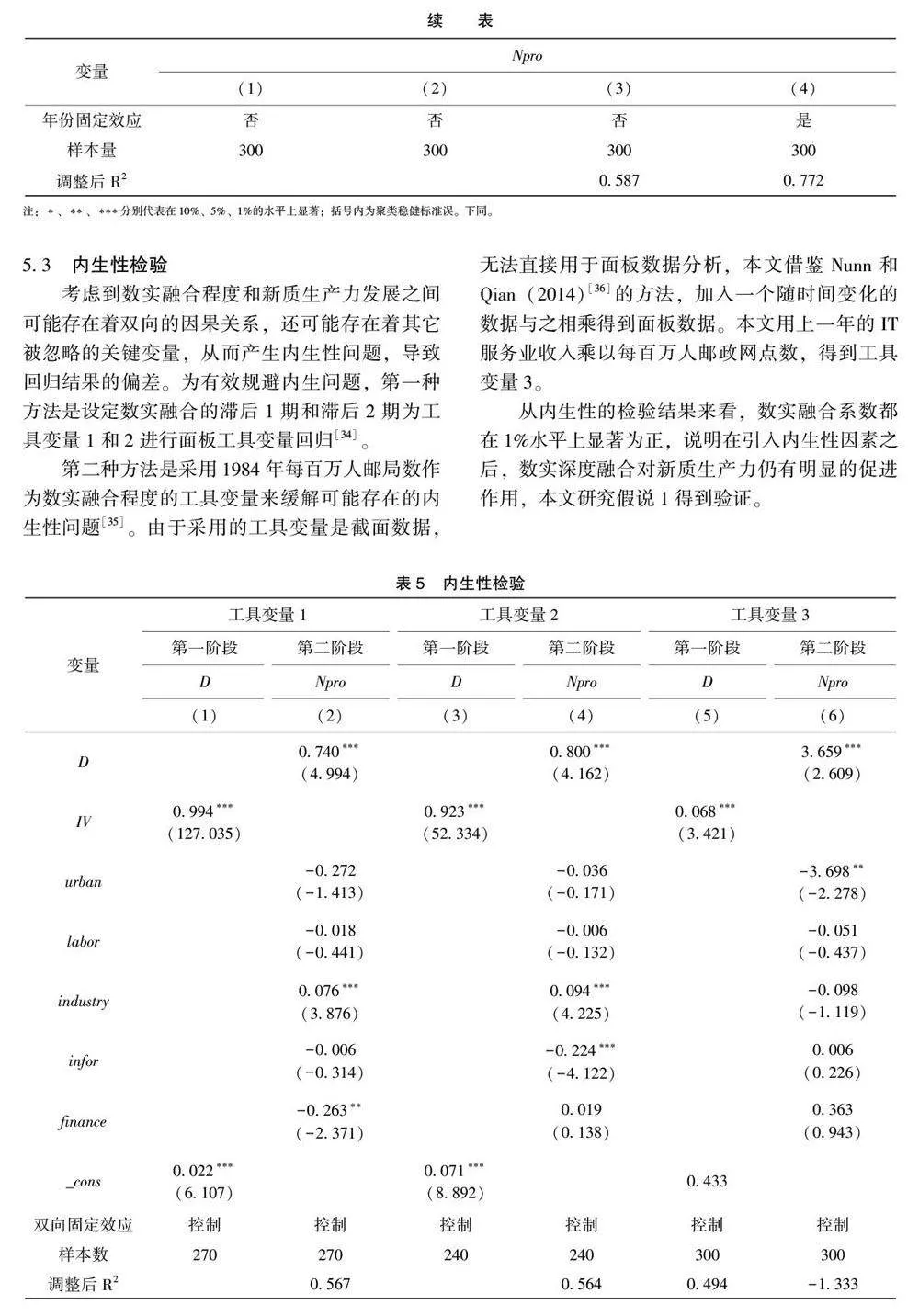

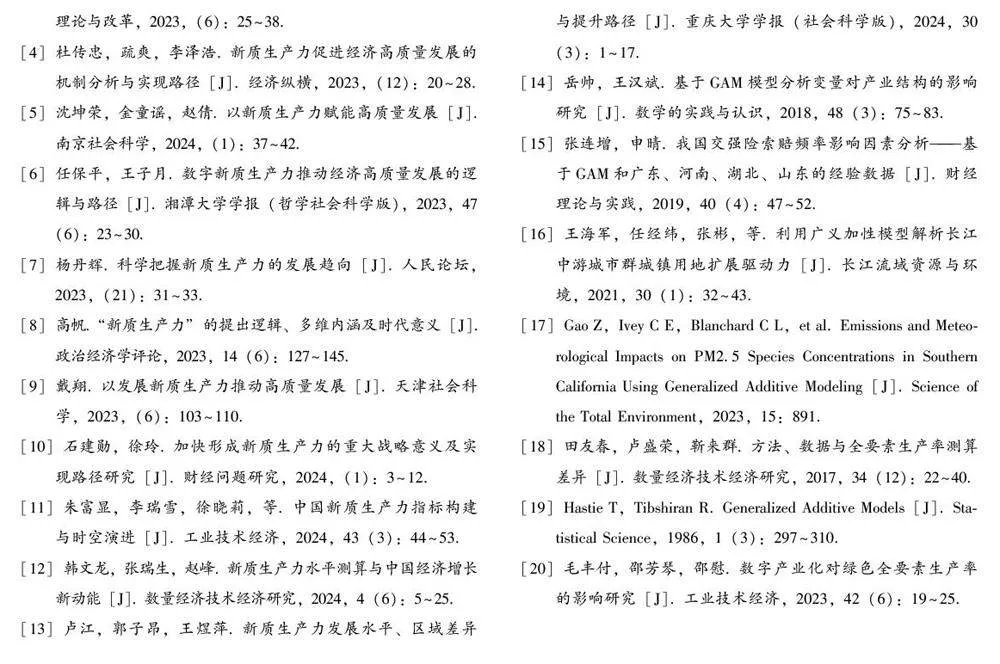

综上, 最终选择的影响因素及其代表指标、符号表示与描述性统计结果如表1 所示。