〔摘 要〕 在以实体经济为发展着力点的背景下, 本文将国家“智慧城市” 试点作为我国新型基础设施建设的准自然实验, 基于2005~ 2022 年我国城市面板数据, 采用多期双重差分法检验“ 智慧城市”对实体经济的影响。研究表明, 基于“智慧城市” 的新型基础设施建设能够显着促进实体经济发展, 该结论在考虑平行趋势等假设条件和其他一系列可能干扰估计结果的因素后依然稳健成立。机制分析表明,新型基础设施建设通过推动数字经济与实体经济融合促进实体经济发展。异质性分析表明, 在中西部地区、北方地区以及中小规模城市, 新型基础设施建设的积极影响更为明显。

〔关键词〕 新型基础设施 实体经济 数实融合 “智慧城市” 数字经济 脱实向虚 挤出效应 双重差分法

DOI:10.3969 / j.issn.1004-910X.2024.10.006

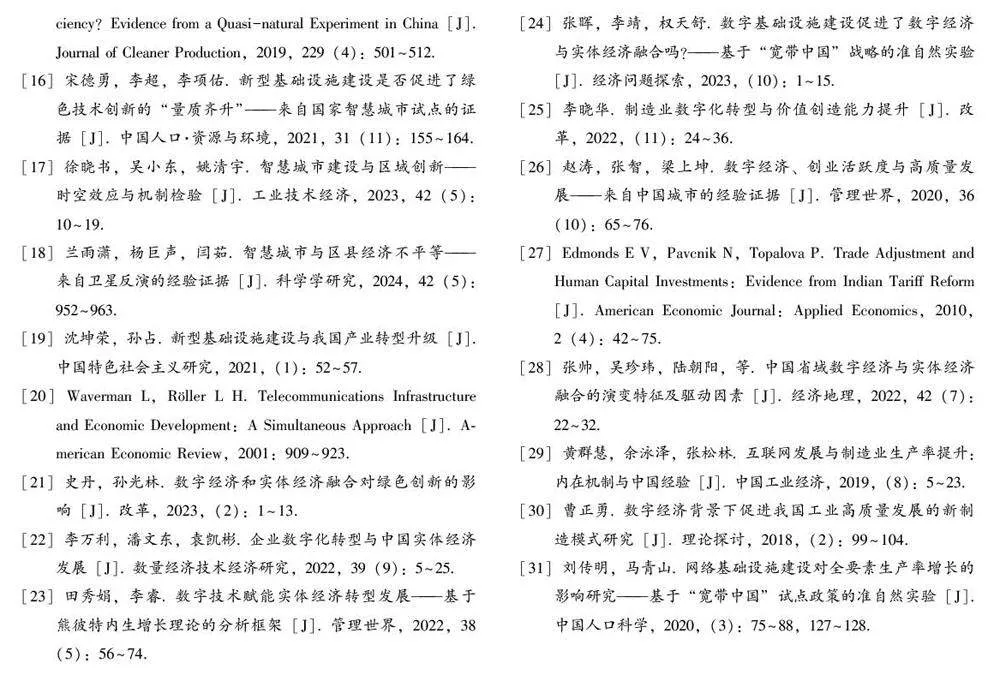

〔中图分类号〕F293; F294 〔文献标识码〕A

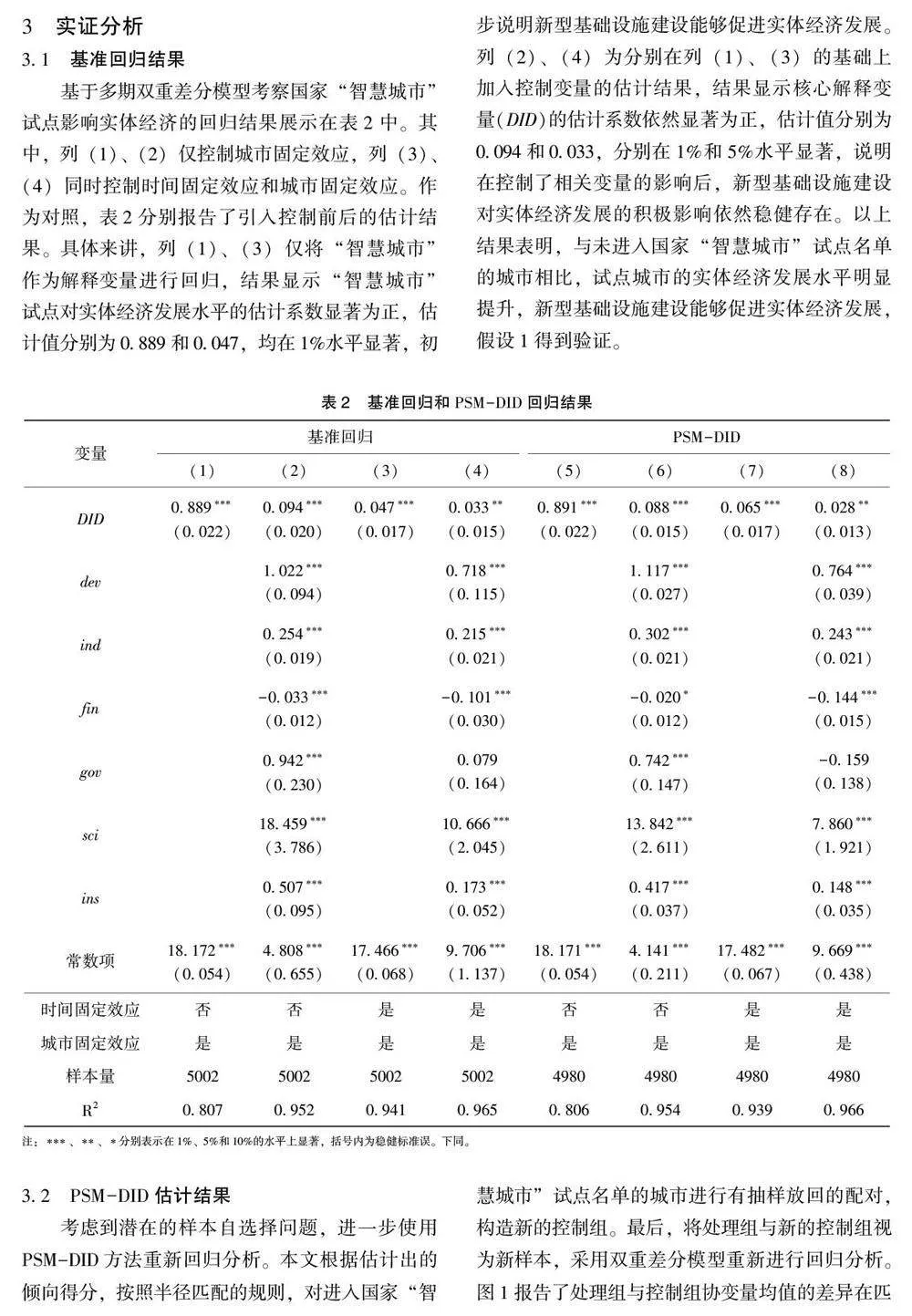

引 言

实体兴, 国家强。实体经济为国民经济提供实实在在的产品和服务, 是国家的立身之本、财富之源。近年来, 我国虚拟经济过热的趋势愈发明显[1] , 大量资金涌入房地产和金融市场空转, 导致实体产业无法获得足够的资金支持。习近平总书记在2021 年中央经济工作会议上指出, “要吸取一些西方国家经济脱实向虚 的教训, 不断壮大实体经济”。伴随经济形态从农业经济、工业经济向数字经济演进, 数字化、网络化、智能化成为未来趋势, 实体经济迎来新一轮变革动力。然而, 数字经济虽为“融合性经济”, 融合特征却在不同产业间呈现出差异性[2] 。数字经济与第三产业的融合度远高于第二产业, 对金融、房地产业等虚拟经济的推动作用强于实体经济, 导致数字经济对实体经济产生“挤出效应”[3] 。党的二十大报告指出, “加快发展数字经济, 促进数字经济与实体经济深度融合”。“数实融合” 已然成为新时期推动实体经济高质量发展的关键路径。新型基础设施以数据创新为驱动、通信网络为基础、数据算力设施为核心, 通过发挥海量数据和丰富应用场景优势, 构筑数字经济与实体经济融合的基石[4] 。在以实体经济为发展着力点的背景下, 作为国家战略的新型基础设施建设究竟能否通过推动“数实融合” 扭转数字经济对实体经济的“挤出效应”, 从而促进实体经济发展? 值得进行深入分析。鉴于此, 本文以国家“智慧城市” 试点作为一项新型基础设施建设的准自然实验, 运用双重差分模型有效识别新型基础设施建设与实体经济发展的因果关系, 为合理布局新型基础设施建设、提升数字经济与实体经济的发展和融合水平提供理论支持和决策参考。

关于数字经济对实体经济的影响已引起学者们的普遍关注, 大量研究发现我国数字经济对实体经济存在“挤出效应”。姜松和孙玉鑫[3] 基于城市数据展开实证研究, 发现数字经济对实体经济的影响呈现倒“U” 型的门槛特征, 在达到临界值之前表现为“促进效应”, 达到临界值后表现为“挤出效应”。当前我国数字经济的发展水平已经跨过门槛, 对实体经济产生了负面影响, 表明当前我国数字经济与实体经济之间已经出现事实性脱节, 促进数字经济与实体经济融合应成为下一步数字经济的发展方向。周小亮和宝哲[5] 基于省域面板数据进行实证分析, 同样发现我国数字经济已经对实体经济产生“挤出效应”。马勇等[6] 聚焦我国中部地区, 利用城市数据展开实证分析, 发现中部地区的数字经济发展对实体经济具有负面影响。杨名彦和浦正宁[7] 基于微观视角展开研究, 采用我国沪深A 股实体上市公司数据进行实证分析, 发现数字经济通过缓解融资约束、加剧企业金融化的“传染效应” 导致实体企业金融化, 引发经济“脱实向虚”。相反, 少部分学者的实证研究发现数字经济对实体经济具有“促进作用”, 胡西娟等[8] 基于省域面板数据展开研究,发现数字经济可以通过提升科技创新和人力资本水平促进实体经济发展。叶汪楠等[9] 关注数字金融与实体经济的关系, 基于城市面板数据展开实证分析, 发现数字金融能够促进实体经济发展。总体上看, 学者的研究结论以数字经济对实体经济发展具有负面影响为主, 应重视数字经济对实体经济的“挤出效应”。

“智慧城市” 作为新型基础设施建设的重要实践, 通过新一代信息技术应用改变城市生产和生活方式[10] 。已有大量学者对“智慧城市” 的绩效进行评估。在经济效应方面, Vanolo[11] 验证了“智慧城市” 对地区经济增长的积极影响。石大千等[12] 实证检验了“智慧城市” 对企业全要素生产率的正向作用, 认为“智慧城市” 带来的信息化冲击可以有效降低企业交易成本。周顺记和宋颜希[13] 研究发现, “智慧城市” 能够有效带动城市出口的规模扩大和转型升级。在环境效益方面,石大千等[14] 认为, “智慧城市” 可以通过推动城市发展模式创新显着降低城市环境污染。Yu 和Zhang[15] 研究发现, “智慧城市” 对能源效率具有显着的积极影响。宋德勇等[16] 从质和量两个方面验证了“智慧城市” 对绿色技术创新的积极作用。在社会效益方面, 徐晓书等[17] 研究发现, “智慧城市” 对区域创新具有长期的积极影响, 且对经济特征临近的地区具有空间溢出效应。兰雨潇等[18] 采用卫星反演的人均灯光数据展开实证研究, 发现“智慧城市” 有利于缩小区县经济的不平等, 有助于推进城乡融合发展和共同富裕。当前, 鲜有研究关注“智慧城市” 对实体经济发展的影响, 上述文献为本文探究新型基础设施建设与实体经济发展的因果关系提供了有力的方法启示和理论支撑。

区别于现有研究, 本文可能的边际贡献如下:(1) 在研究内容上, 虽然许多学者检验了数字经济对实体经济的影响效应, 但鲜有研究从新型基础设施建设的角度展开, 本文考察我国新型基础设施建设对实体经济发展的影响以及“数实融合”机制, 为打造我国实体经济发展新动能提供了新的经验证据; (2) 在实证策略上, 由于新型基础设施建设起步较晚且测度受到数据可得性限制, 通过选取移动电话、互联网等相关指标构建综合评价体系的方法不仅无法覆盖新型基础设施的全貌,而且难以有效处理潜在的内生性问题。鉴于此, 本文将国家“智慧城市” 试点作为新型基础设施建设的外生冲击, 采用双重差分模型展开实证分析,从而有效克服内生性问题, 准确识别新型基础设施建设与实体经济发展的因果关系; (3) 在现实意义上, 近年来, 关于“数字经济是否冲击实体经济”、“如何促进数字经济与实体经济融合” 等话题的讨论屡见不鲜。本文发现新型基础设施建设能够扭转数字经济的“挤出效应”, 促进实体经济发展, 为我国推进数字经济与实体经济融合提供决策支持。

1 政策背景与机制分析

1. 1 政策背景

20 世纪80 年代末, 随着城市化进程的加速,城市数量、规模和人口不断扩张, “城市病” 问题严重影响城市居民的生活质量和幸福感。与此同时, 信息技术的广泛使用为实现城市的智能化运转提供了基础的技术支撑, 使得“智慧城市” 成为有效缓解城市病问题的可行方案。伴随“智慧城市” 成为全球各国城市建设的热门话题, 我国政府也积极跟进。2012 年, 住房和城乡建设部发布“关于开展国家智慧城市试点工作的通知”, 并印发《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系(试行)》, 确定了首批“智慧城市” 试点名单和管理规范, 标志着国家“智慧城市” 试点工作正式启动。党的二十大报告指出, “加强城市基础设施建设, 打造宜居、韧性、智慧城市”。当前, 我国已经成为全球最大的“智慧城市” 实践国。

“智慧城市” 是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术, 促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。由此可知, 国家“智慧城市” 试点与新型基础设施建设具有密切的联系, 尤其所涉及的物联网、云计算、大数据等领域与新型基础设施建设范围具有高度的一致性。“智慧城市” 对城市智能化、数字化、网络化的改造, 需要新型基础设施建设作为支撑, 新型基础设施的建设可以依托“智慧城市” 试点作为平台推进。因此, 国家“智慧城市” 试点为本文开展实证研究提供了宝贵的准自然实验。

1. 2 理论分析及研究假设

5G、工业互联网、大数据中心等新型基础设施建设本质上属于基础设施投资, 能够将大量公共财政资金、政府债务资金投入国内经济循环, 提高地方投资水平[19] , 并通过乘数效应放大影响效应, 直接促进实体经济发展。从“量” 上看, 新型基础设施建设投资范围广泛、涉及领域众多, 不仅开展网络通信、数据中心、科教基地等信息基础设施和创新基础设施建设, 还需要对铁路、公路、机场等传统基础设施进行数字化改造升级而形成融合基础设施, 特高压、高速铁路、城市轨道交通等都在建设范围内。随着新型基础设施建设的推进, 通信基站设备、特种钢铁材料、高档电线电缆等一系列产品需求为实体企业带来大量订单, 有助于引导资金从金融、房地产流向实体经济领域, 抑制经济的过度金融化。从“质” 上看,新型基础设施建设依托新一代信息技术、新材料以及新能源产业, 开拓了以新技术和高科技产品为需求主导的新兴市场, 有助于带动资本、劳动、技术和信息等要素向新兴产业流动和聚集, 从而促使优化资源配置结构, 加快实体经济的转型升级。此外, 新型基础设施还具有强外部性特点, 可以通过提高生产效率、促进技术创新、吸引FDI等方式间接促进实体经济发展。值得注意的是, 通常情况下传统基础设施存在拥挤问题, 如交通基础设施会出现交通拥堵。而按照梅特卡夫定律, 新型基础设施在很大程度上不存在排他性, 且具有网络效应的优势, 其外部价值会随着使用者增加而增大[20] , 随着建设不断推进, 新型基础设施将展现出对实体经济发展更加强大的推动力。

数字经济对实体经济存在“挤出效应” 的原因在于数字经济与实体经济融合程度较低[3,6,7] 。具体来讲, 数字经济在三次产业间具有跳跃式的“逆向融合” 特征, 即数字经济与第三产业的融合度远大于第二产业, 与第二产业的融合度远大于第一产业[2] , 导致数字变革最先发生在金融、教培、餐饮等第三产业, 衍生出“互联网金融” “数字教育” 等数字经济形态。相比之下, 数字经济对第二产业的影响尚有限。从结构上看, 我国目前的工业互联网平台架构更偏向于传统产业, 工业互联网系统的集成能力有限, 尤其在细分领域中, 数据建模和分析能力不足[6] , 阻碍了数字经济对实体经济的带动作用。当前, 我国数字经济对经济的影响更多惠及第三产业, 对第二产业的推动作用远小于第三产业, 导致随着数字经济发展, 与数字技术融合度高的金融、房地产等虚拟经济的规模超过以第二产业为主体的实体经济, 产生对实体经济的“挤出效应”。因此, 推动数字经济和实体经济融合是扭转“脱实向虚”, 促进实体经济发展的关键所在。已有研究表明, “数实融合”有助于提高实体经济的技术创新能力和要素配置效率, 并且催生新的商业模式和产业形态[21] , 实体企业的数字化转型会促进实体企业开展实业投资,从而抑制金融化, 推动企业回归实业发展[22] 。

新型基础设施建设能够通过推动数字经济与实体经济融合发展促进实体经济发展。(1) 新型基础设施建设可以推动数字产业化。新型基础设施建设涉及通信及雷达设备制造、数字媒体设备制造、智能设备制造等一大批数字产业, 引导资源流向5G、人工智能、大数据等新兴产业, 加速了相关实体企业的形成; (2) 新型基础设施建设可以推动实体经济的数字化。新型基础设施的数字化技术体系赋能数字技术嵌入生产活动与全产业链的各个环节, 改善要素配置效率, 有利于企业形成数据生产力、释放要素价值[23,24] ; 另外, 新型基础设施建设需要对传统基础设施进行数字化升级, 促进了数字经济与实体经济的产品融合。产品融合不仅要求产品的物理结构中包括除机械硬件外的传感器、芯片等IT 硬件, 推动了传统产品向数字化产品的转变, 还要求厂商配套软件和数据服务[25] , 模糊了传统制造与数字服务的产业边界; (3) 新型基础设施建设创造了有利于实体企业数字化转型的外部环境。实体企业的数字化转型是“数实融合” 的基础, 而转型的高成本导致很多企业对数字化转型的积极性不强, 企业“不愿融合” 的问题较为普遍[4] 。“不愿融合” 问题的根源在于实体企业对成本与收益的权衡, 只有转型后获得的收益高于转型付出的成本, 企业才会主动转型。新型基础设施建设为实体企业带来了数字化转型的外部激励。智慧能源、智慧交通、智慧物流等项目形成“万物互联” 的企业外部环境, 为实体企业的设计、制造、销售、运输等一系列环节提供丰富的数据要素支持。企业转型成功后, 数字技术和数字要素赋能企业实现更低成本、更高效率的运营, 推动了实体企业顺应从工业经济向数字经济迈进的时代要求。

据此, 本文提出以下两个假设:

假设1: 新型基础设施建设能够促进实体经济发展。

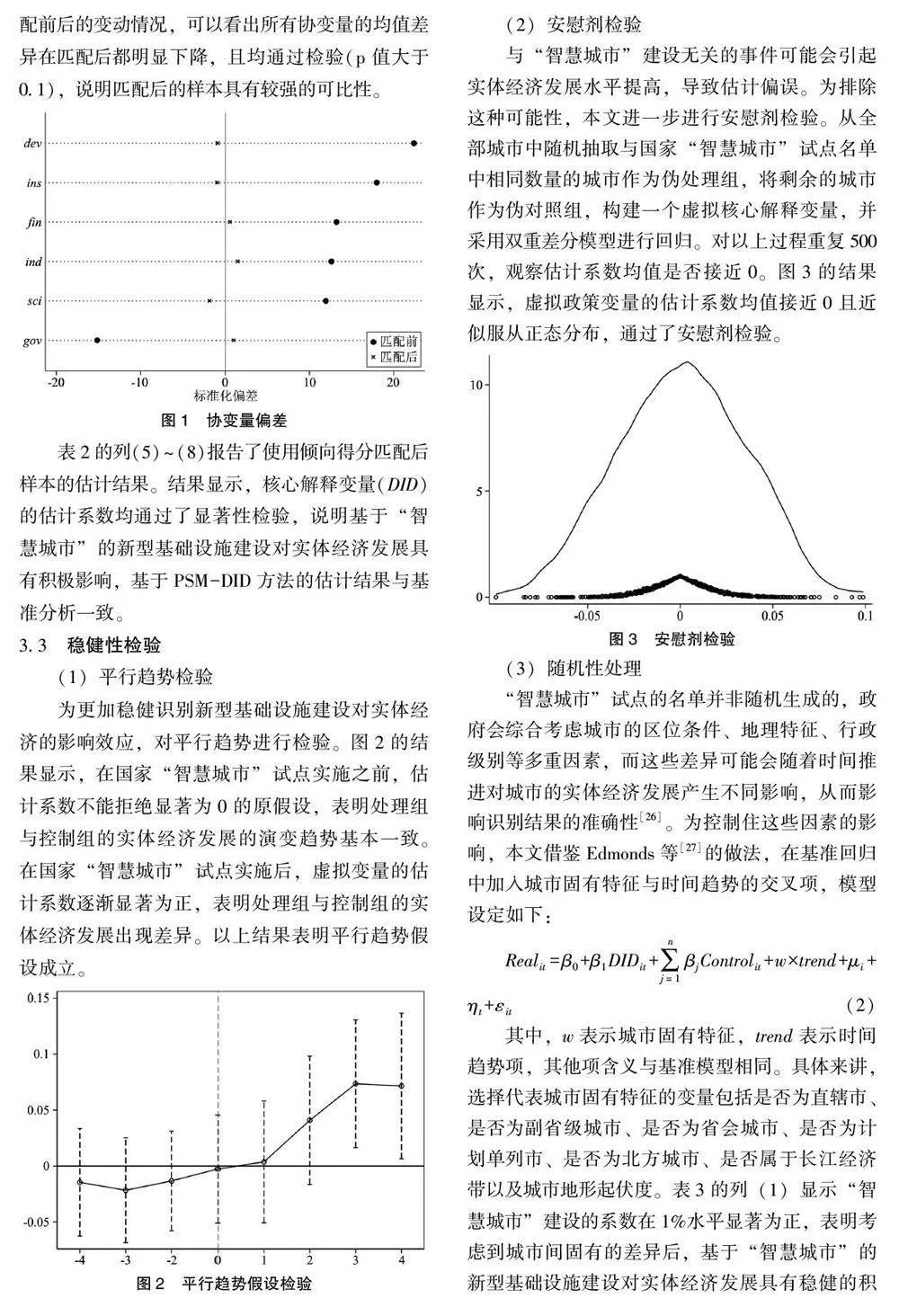

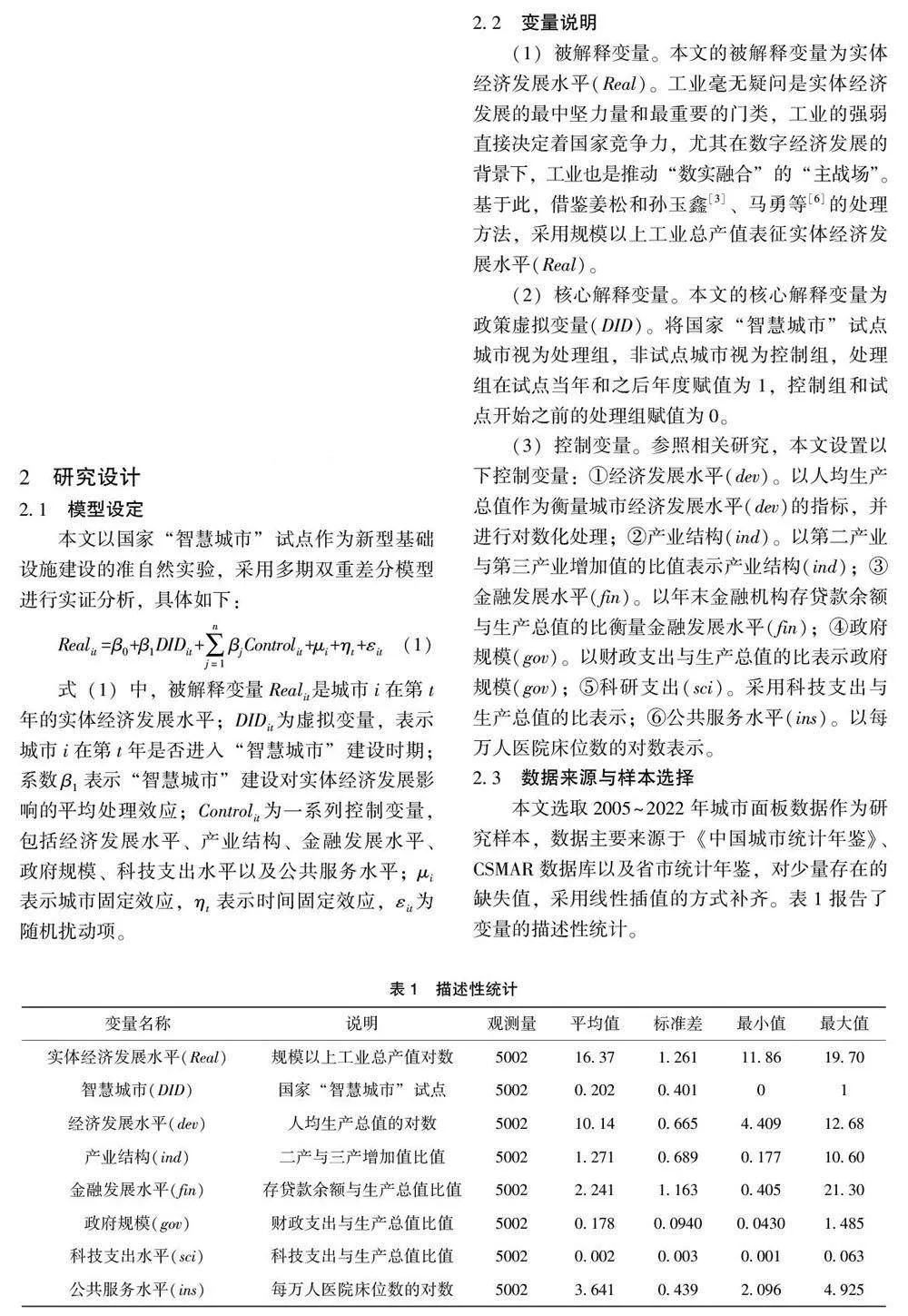

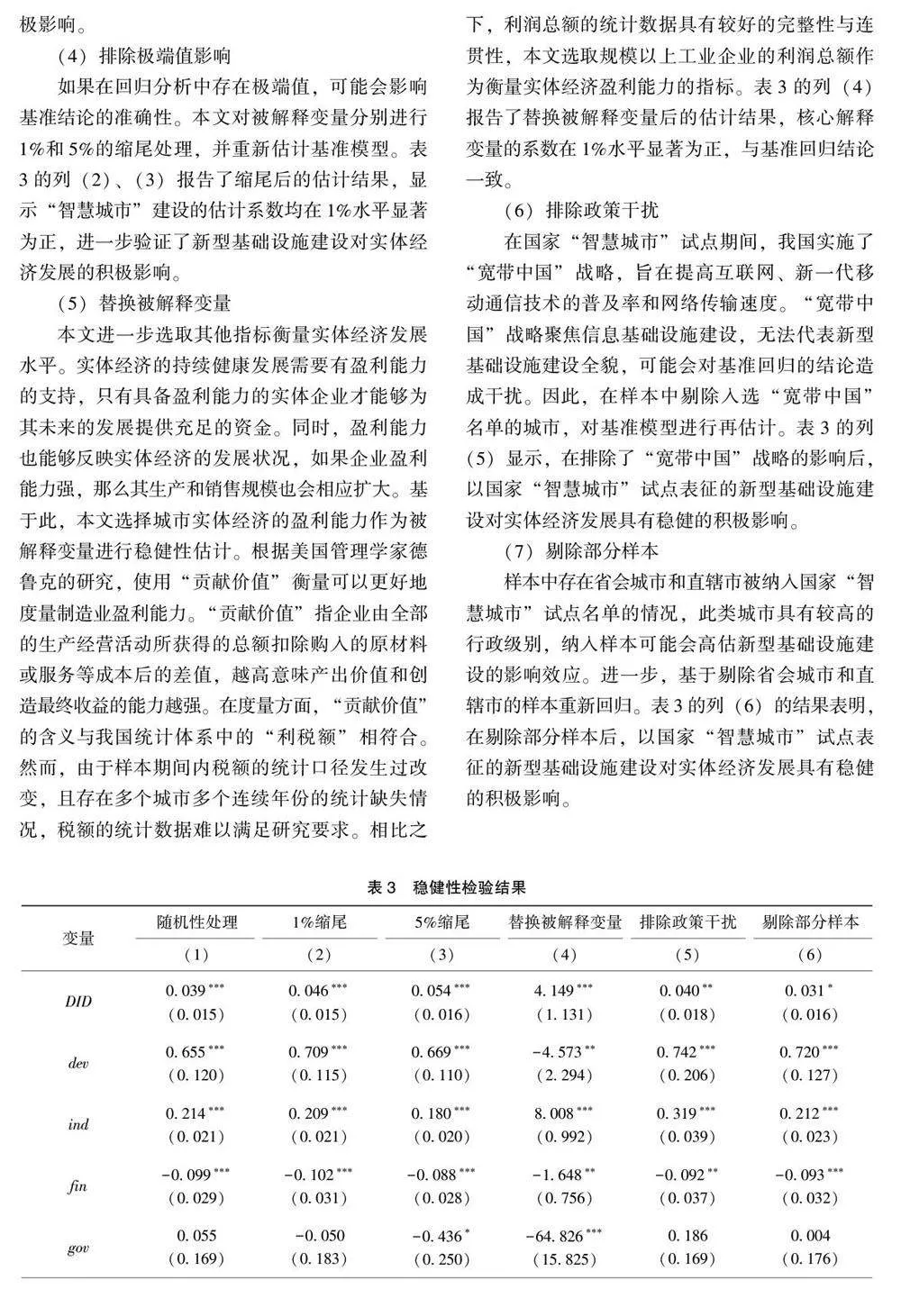

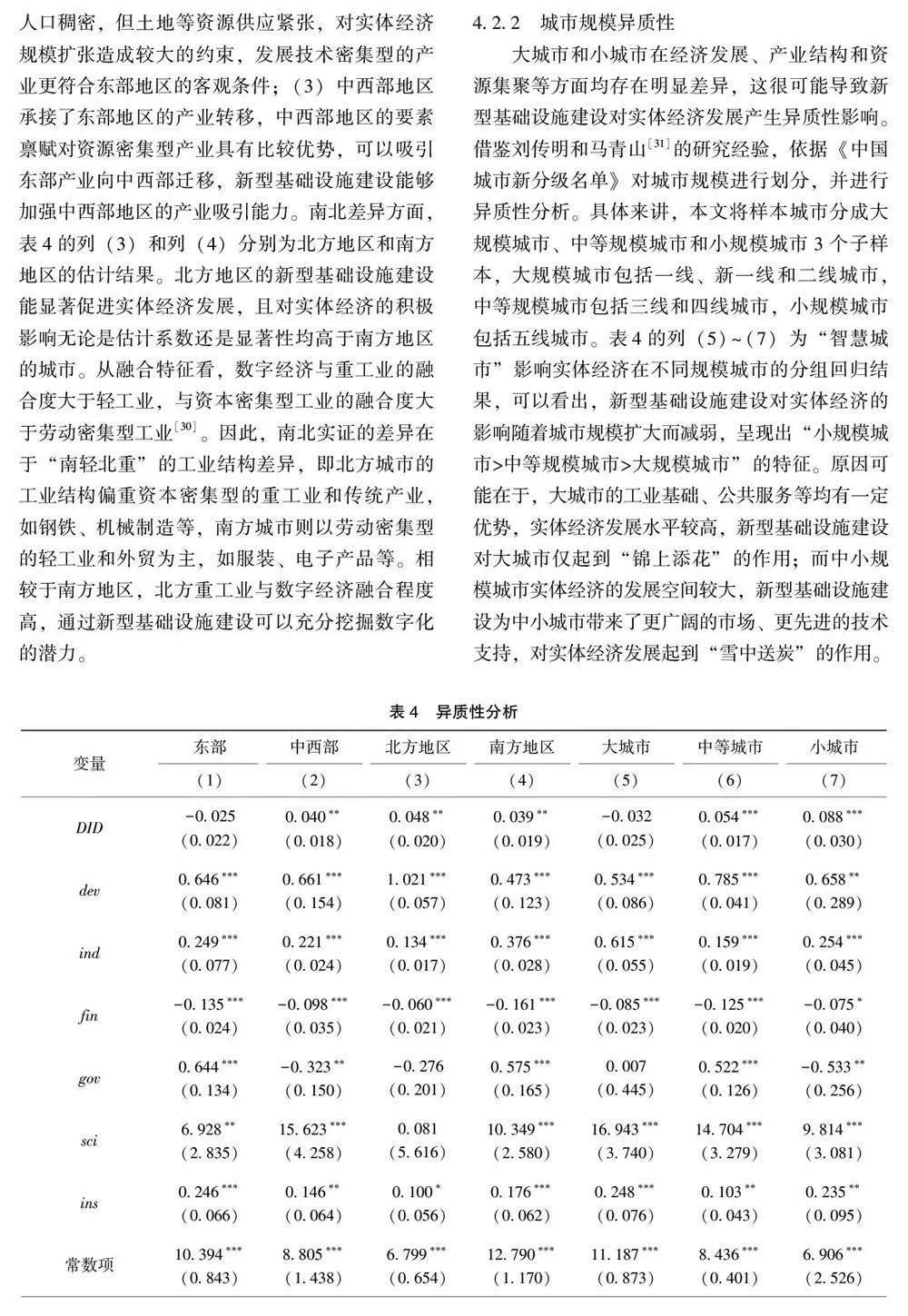

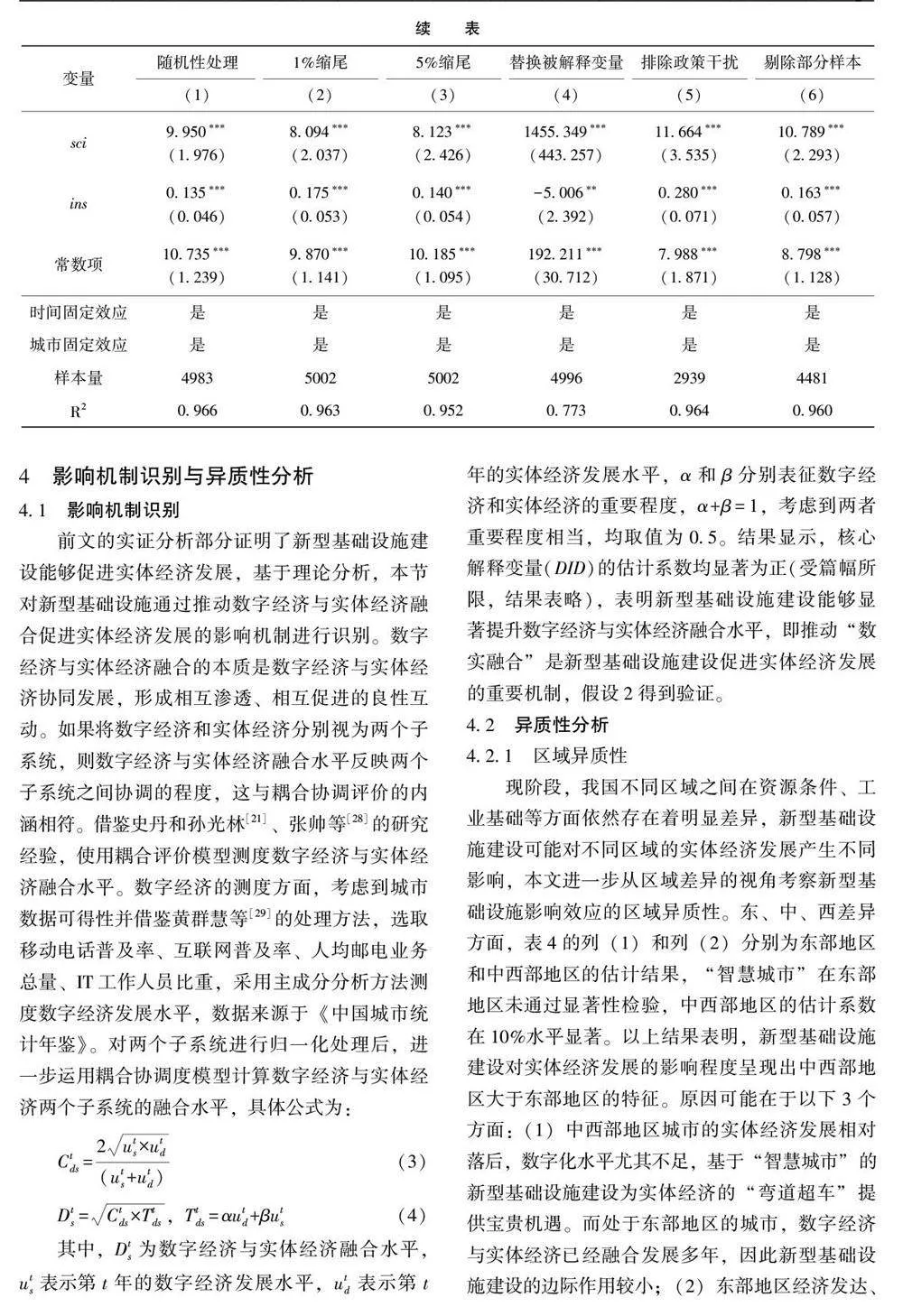

假设2: 新型基础设施建设通过推动数字经济与实体经济融合促进实体经济发展。