董媛媛 梁艳艳

(哈尔滨理工大学,哈尔滨 150080)

知识转移对R&D联盟企业创新能力作用路径研究

董媛媛梁艳艳

(哈尔滨理工大学,哈尔滨150080)

摘要〔〕本文对R&D联盟企业知识转移的路径进行了研究,深入的分析了知识转移的影响因素,构建了一个包含多个影响因素的理论模型。该模型引入知识转移效果和合作机制作为中介变量,深入剖析知识转移因素对企业创新能力的影响。提出相应假设,运用结构方程模型对研究假设大样本数据进行路径验证。得出结论:知识转移效果和合作机制作为中介变量对企业创新能力有显着的正向影响。R&D联盟企业通过增强知识接收方的吸收能力和知识扩散方的传播能力来达到提高知识转移的效果,构建完善的联盟交易机制能够有效的促进联盟的知识转移的效率和提升企业创新能力。

关键词〔〕R&D联盟知识转移创新能力路径联盟异质性合作机制知识转移效果

引言

在技术日新月异发展的今天,企业若想在激烈的竞争中占有一席之位,能够依靠的不再是经济规模,而应该是能够给企业带来持续发展的创新能力。企业作为特定知识的集合体,其个体企业的知识都具有异质性。知识的异质性来源于技术知识的差异性,企业对知识的不断更新是保持企业竞争优势的动力。知识的差异导致了企业间的绩效差异,因此企业可以通过R&D联盟的合作拓宽知识来源,提高知识获取量,而且这种方式可以大大降低单个企业的创新风险。因此,R&D联盟被普遍认为是企业知识转移和提高企业创新能力最为有效的方式。

企业通过R&D联盟方式促进知识的流动,实现优势互补,达到成果共享。基于理论分析,大多数的研究都关注组织内部或者组织外部知识转移的影响因素,而对介于两者间的联盟知识转移对创新能力影响缺乏足够的研究。研究指出技术联盟的不同类型决定了技术联盟的绩效;Lane和Bachim ann[1]研究得出组织之间的认知相似性会加强知识的吸收能力。因此,本文根据前人研究成果,构建出R&D联盟知识转移概念模型,科学的研究出R&D知识转移对联盟企业创新能力的作用。通过实证研究,得出R&D联盟知识转移过程及其路径,从而达到提高R&D联盟知识转移能力和提升企业的竞争优势的目的。

1假设提出

1.1主体能力与知识转移效果及知识转移合作机制

企业内部知识存量越足,其知识吸收能力越强。苏卉验证了知识吸收能力是影响知识接收方特性的其中一个显着因素,进而对知识转移产生显着正向影响[2]。胡远华的研究表明其提出的信任通过两条途径对知识转移具有显着促进作用,并指出只有合作双方意愿匹配时,知识转移才能发挥更大作用[3]。知识转移的合作机制主要是由交易机制和关系机制构成。联盟的交易机制通过有效地契约的方式和正规的法律条款的约束来限制组织内知识的交换。而这里的关系机制则是着重在联盟间的合作关系。通过联盟组织间良好的关系和信任态度的建立,从而形成良好的合作氛围进而维系组织间知识的交互。

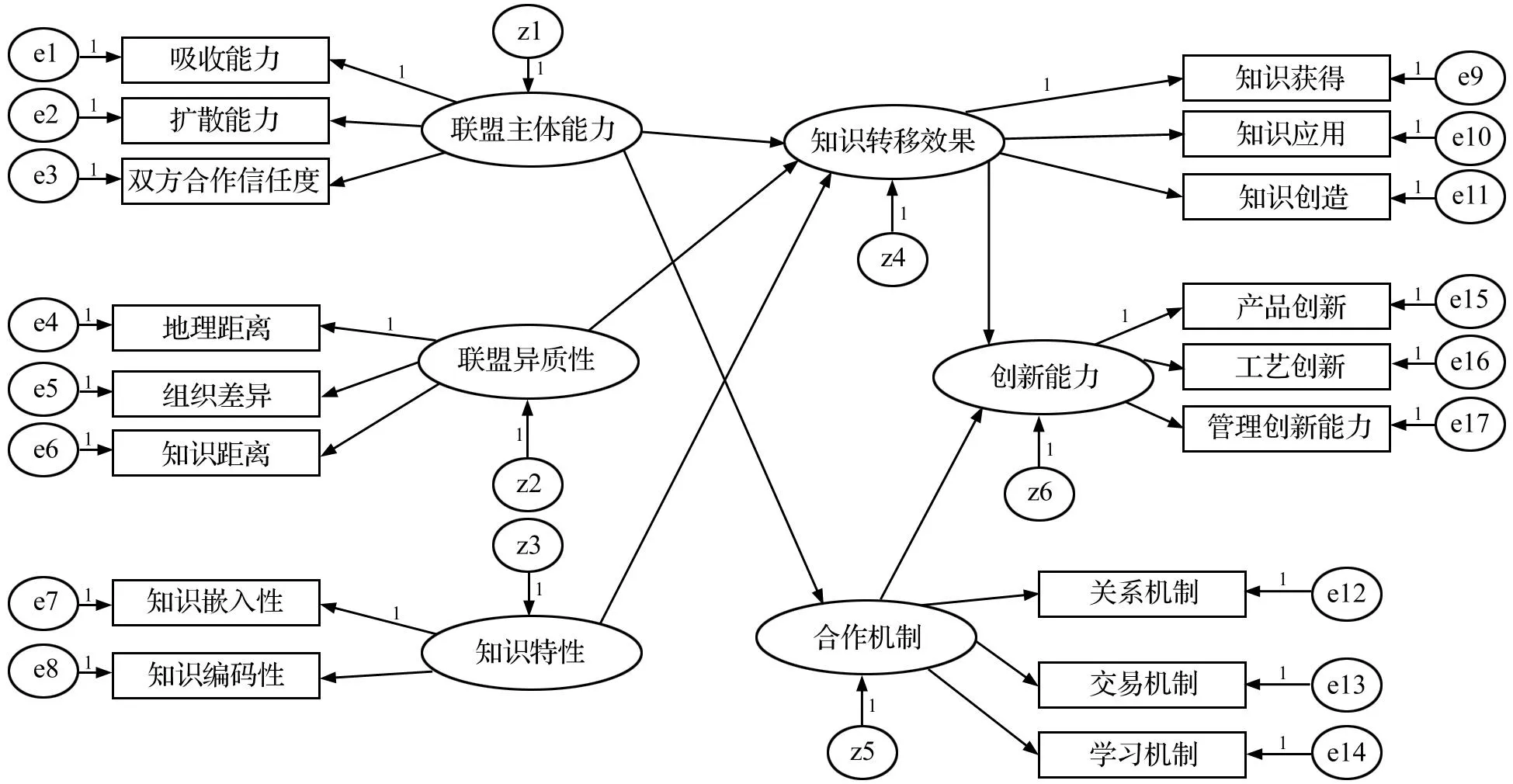

联盟主体能力由知识接收方的吸收能力、知识发送方的扩散能力、双方合作信任度组成;知识转移效果包括3个内生观测变量,知识获得、知识应用、知识创造;R&D联盟合作机制包括关系机制、交易机制、学习机制。

综合以上分析,得到如下相关假设:

H1:联盟主体能力对知识转移效果有显着的正向影响;

H2:联盟主体能力对知识转移合作机制有显着的正向影响。

1.2异质性与知识转移效果

Galbraith指出由于知识双方地理距离的不同,导致知识转移所消耗的时间和成本有所不同。当地理距离过远时,其转移效率较低。组织差异主要是指企业的文化、知识发展水平、组织结构等方面的不同。当组织差异较大时,不利于组织间转移,因此联盟内企业进行知识转移时,更易选择组织差异小的企业间进行转移,并且通过沟通的方式来促进意见的交换。知识距离指双方基础信息表达的距离,其特性包括知识的宽度和深度。基于文献归纳,联盟异质性是由地理距离、组织差异和知识距离组成[4]。

综合以上分析,得到如下相关假设:

H3:联盟异质性对知识转移效果存在显着地负向影响。

1.3知识特性与知识转移效果

知识具有不同形态和类型,因此其知识转移的效果也不尽相同。在2000年,Argote和Ingram提出了“知识驻留”概念,解释了知识嵌入性和知识转移的关系。嵌入概念分为两个部分,简单性和关系性。简单嵌入指单纯性单一工具或任务嵌入,而关系嵌入则指存在于网络化知识体系嵌入。网络化嵌入其内容更加复杂,因此知识转移效率较低,只有在长期合作下,网络知识嵌入性才能更加深入。本部分所定义的嵌入性知识主要是指简单嵌入。Kougut认为知识特征分为可编码性、复杂性等。其可编码性也是知识具有的显性特征,其隐性特征为知识内隐性。知识如编码性程度较高,就代表知识转移越顺畅,其转移效率越高[5]。

综合以上分析,得到如下相关假设:

H4:转移知识的特性对R&D联盟知识转移效果存在显着正向影响。

1.4知识转移效果与联盟创新能力的影响

知识转移的过程是联盟企业创新能力积累的过程,联盟内部知识转移的广度和深度决定了联盟企业创新能力积累的程度。Burgelman认为,企业的创新能力的核心是掌握专业知识的人、系统、管理系统能力以及企业的价值观[6]。Muthusamy和White研究表明,企业获取外部知识的有效途径是通过与本企业知识资源互补的其他企业联盟,从而实现联盟企业的知识转移,而知识转移的效果对联盟企业的创新能力有着直接影响[7]。Soo等的研究进一步证实了知识转移效果与“创新性问题解决”间的正相关关系[8]。张红兵研究了以战略柔性为中介的知识转移对联盟企业创新能力的作用机理,研究表明,知识转移效果对联盟企业创新能力影响的正向总效应明显高于负向总效应,综合正、负向总效应的比较结果得出知识转移可以促进联盟企业创新能力的提升[9,10]。综合上述学者的研究,本文认为作为技术知识集合的企业,创新能力不仅包含件而且还包括产品创新能力、工艺创新能力、管理创新能力。

综合以上分析,得到如下相关假设:

H5:知识转移效果对联盟企业创新能力存在显着的正向影响。

1.5合作机制对联盟企业创新能力的影响

在合作创新过程中,联盟伙伴在知识、关系、组织等方面必然存在差异,而这些差异不可避免会产生联盟内部冲突。Young Suhk通过对跨国公司分析后表明,合作创新的冲突程度是影响新产品开发和生产制造的重要影响因素。因此在联盟的合作过程中必然要找到解决冲突的有效途径或方法才能保证知识转移的成功。联盟的合作机制是由正式治理机制和非正式治理机制构成,正式治理机制包括签订协议及合同,非正式治理机制有关系机制、激励机制、信任机制等[11]。综合以上分析,本文认为合作机制是由正式治理的交易机制和非正式治理的关系机制和学习机制构成。得到如下相关假设:

H6:合作机制对联盟企业创新能力有显着的正向影响。

1.6模型建立

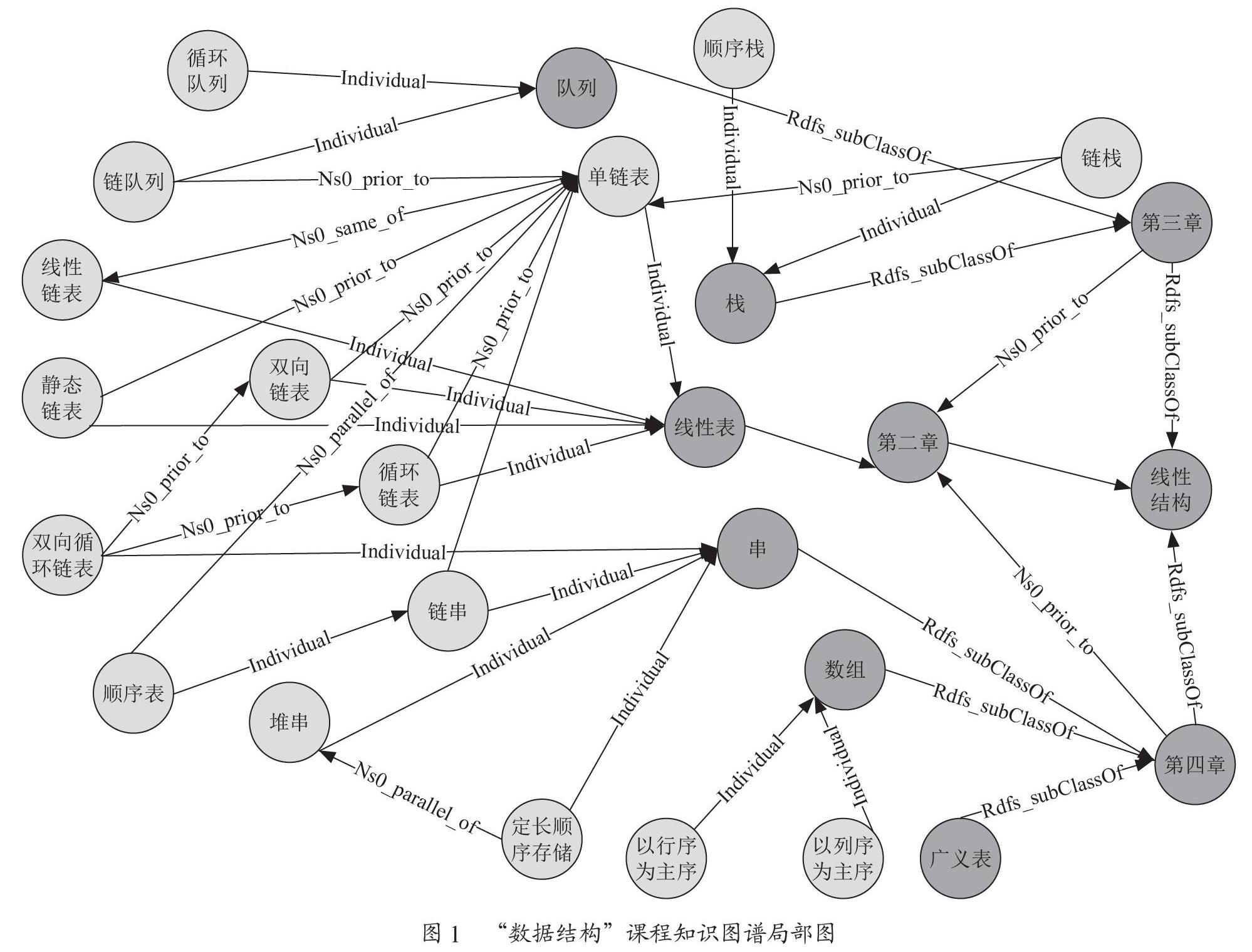

本文针对R&D联盟知识转移的行为,构建了一个包含6个假设的理论实证模型如图1所示。解释变量:联盟主体能力、联盟异质性、知识特性。中介变量:知识转移效果和合作机制。反应变量:创新能力。

图1 知识转移理论模型

2数据设计及验证

2.1数据采集

调研运用网络问卷和实地调查两种方法进行数据采集。本部分发出问卷200份,回收138份,剔除无效问卷18份,有效回收率是60%。本次调查对象主要选取当地典型创新联盟企业,调研组走访了哈尔滨高新技术开发区、大庆高新技术产业开发区联盟企业,采访对象为企业高级管理人员。同时本次调研选取哈尔滨理工大学,哈尔滨工程大学部分MBA学员发放电子问卷,抽取样本为技术总监、总经理等。

2.2信度和效度测验

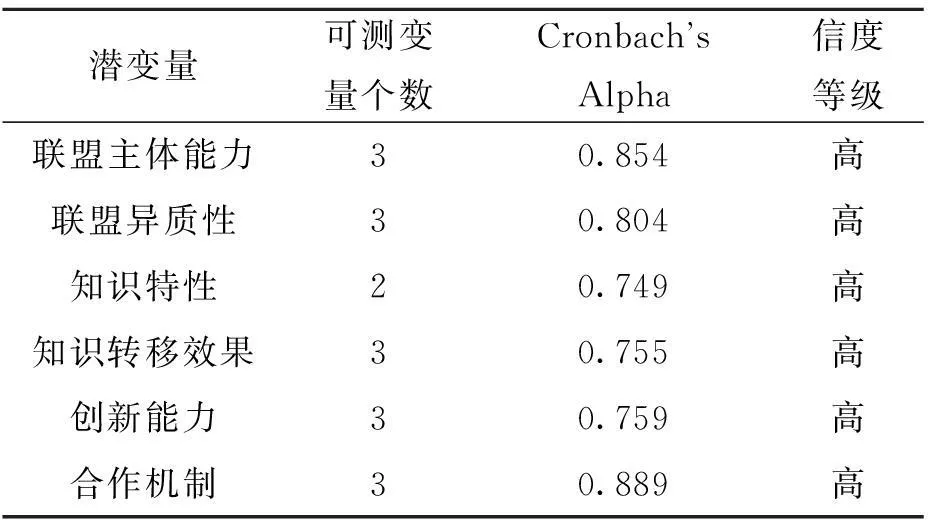

此部分对文中17个数据指标信度分析,Cronbachs Alpha系数是0.914,表明本研究所采集的数据信度较好。对文中其他潜变量分别进行信度检验(见表1),得出所有变量信度都较高。说明本部分采用的数据具有良好的可靠度。

表1 潜变量信度分析结果

本部分的问卷是根据国内外成熟的量表基础上进行设计的,其间也经过反复讨论,所以本部分拥有良好的内容效度。本研究数据其样本KMO检验统计量均大于0.55,因此本部分可以采用因子分析。

3结构方程模型设定

3.1估计方法

本部分通过对模型设定后,运用AMOS18.0软件对观测变量的方差和协方差进行参数估计,其方法运用最大似然估计。

3.2拟合度检验

由于本次GFI=0.952,NFI=0.933(同时大于标准0.9),表明本模型符合标准。

表2 模型指数结果

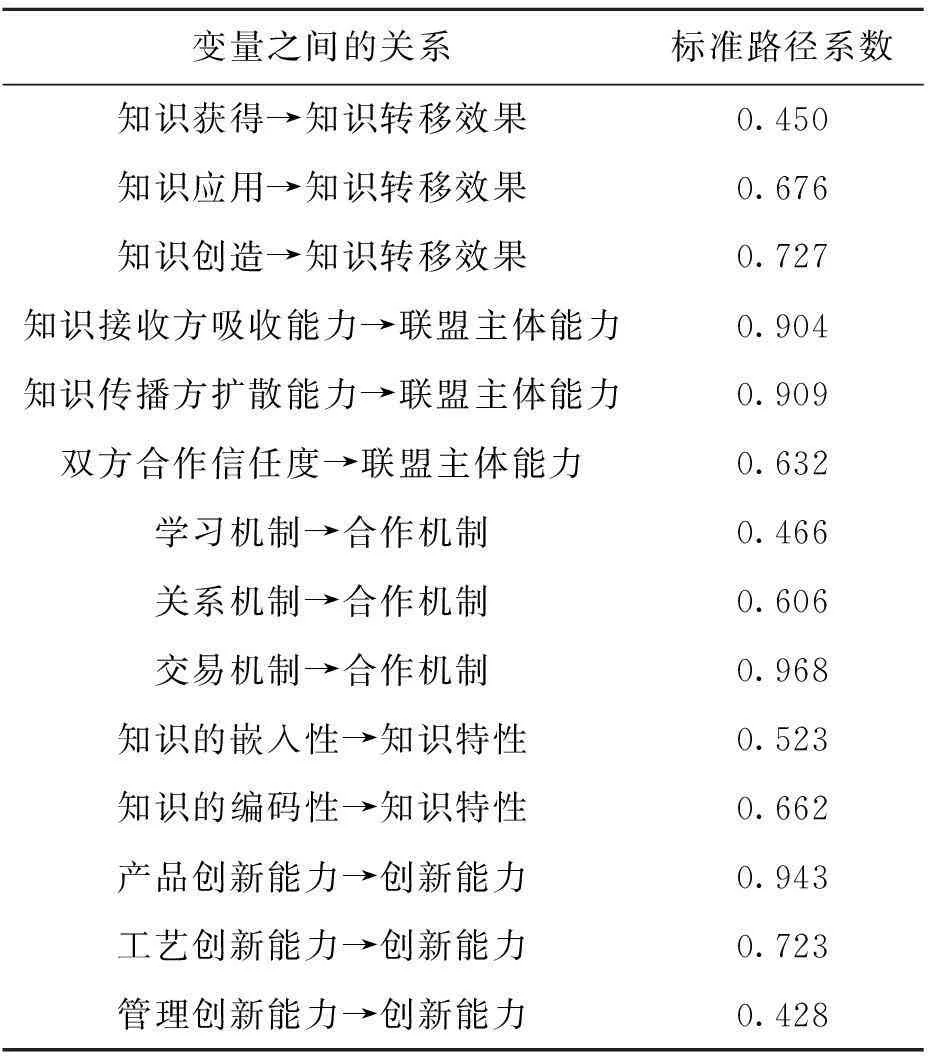

3.3验证性因子分析

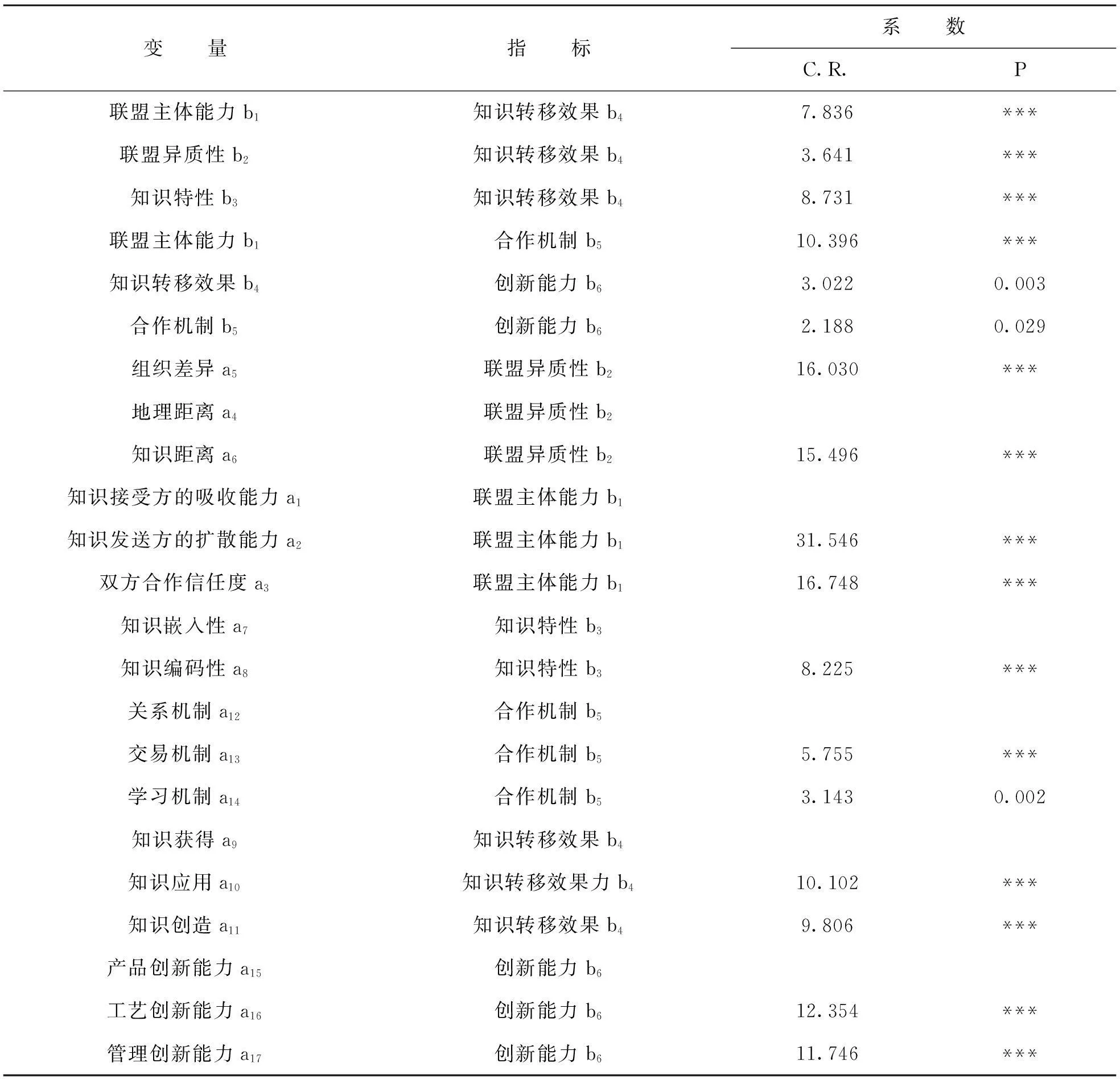

本部分评价理论得出模型真实性,采用验证性因子分析。采集样本共200份,见表3,其路径系数均满足0.05显着水平,表明本模型符合要求,能够区分变量的测度。

表3 验证性因子分析结果

说明:***表示p<0.001。

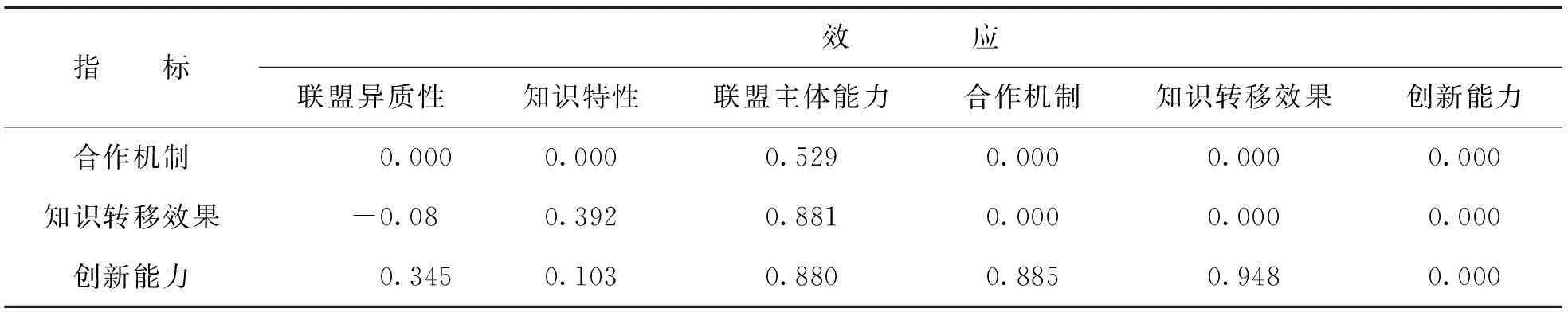

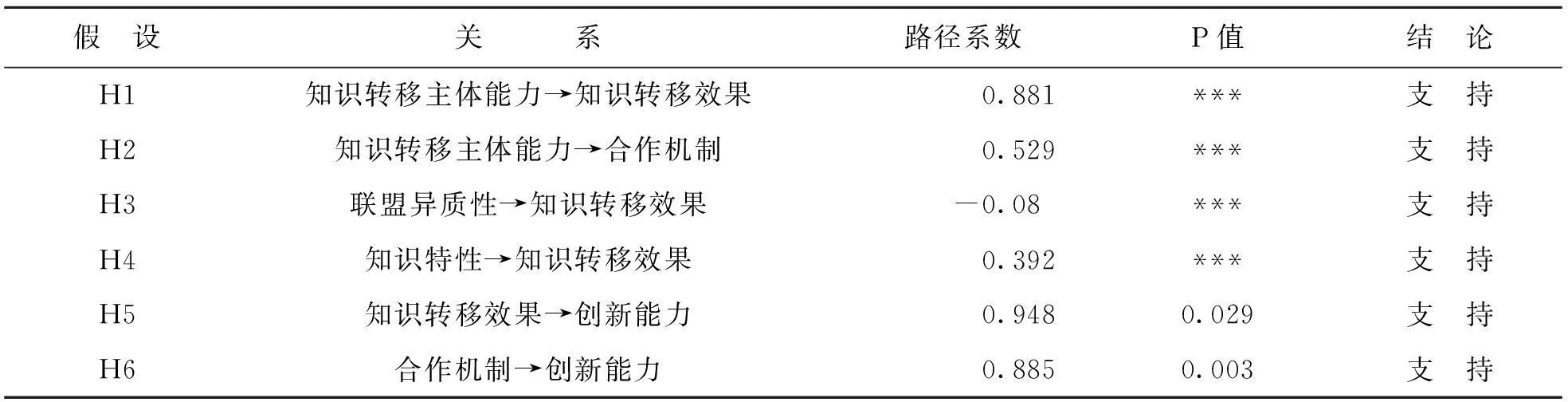

3.4结构方程效应评价

本模型总效应如表4所示。根据统计结果分析,可以得出如表5所示的理论模型的路径系数和知识转移变量分析表(如表6所示),模型中变量之间的影响关系的p值均小于0.05,所以都在0.05置信度水平上具有显着影响。因此,本文所提出的6个相关假设得以验证。

表4 各个潜变量的总效应

说明:***表示p<0.001。

表5 理论模式路径系数

说明:***表示p<0.001。

表6 知识转移变量分析表

3.5结果讨论

实证研究结果表明,假设1~假设6都通过了显着性检验,证明了理论模型的可行性。通过以上研究得出,模型中的解释变量对中介变量有显着的直接影响作用:其中联盟主体能力对知识转移效果影响最为显着,路径系数达到了0.80以上;而联盟异质性对知识转移效果最为不明显,路径系数仅为-0.08。说明,联盟异质性对知识转移的效果影响不大。

联盟主体能力中,知识吸收方能力和知识传播方扩散能力的路径系数相差不大,分别是0.904和0.909,说明对知识转移效果的影响这两个解释变量作用最大。联盟企业如果想要提高知识转移的吸收效果,就必须要提高整个组织的知识存量,只有和传播方相近的知识差距才不会造成对新知识的理解困难。知识传送方的扩散能力是企业对自身知识的编码和使用能力,以及和合作伙伴的协调能力等。知识扩散能力需要扩散方对自身的知识具有一定识别能力,尤其对隐性知识的辨认能力更加关键。因为显性知识可以存在于企业文件和技术工具中,而隐性知识是存在于组织或个人中,因此如果需要将这部分知识转移就需要企业具备另一个能力,就是将隐性知识明晰化的能力。扩散方除了要将知识鉴别和明晰化以外,也需要将要转移的知识进行分解和辨别。只有把不同的知识进行分类,才能选择最恰当的转移方式进行知识转移。知识转移传递途径最显着的方式分为两种,显性知识转移和隐性知识转移。显性知识可以通过生产线、相关文件、组织培训等方式转移。隐性知识转移则需要在沟通交流中慢慢体会,适当时还要采取交流会议或者视频媒介等方式进行传播。当知识能够合理的嵌入在载体中进行传播,才能够进一步促进知识转移。

同时,中介变量对创新能力的影响非常明显,其中知识转移效果因素对创新能力影响的总效应最为显着,达到了0.948。对知识转移效果影响最显着的要素则为知识创造,其路径系数为0.727。R&D联盟企业提高创新能力需要依靠知识的持续积累和企业知识系统的不断更新升级,在此过程中就需要提高联盟企业中的知识转移效果,其最为主要的手段就是知识的创造。R&D联盟中的企业在知识创造过程中,需要将企业原有的知识和转移的知识相交融和补充,从而实现企业知识的有效整合。

合作机制对创新能力的影响中介作用次明显,达到0.685,其中对合作机制影响最为显着的因素即为交易机制。在联盟企业间的合作和交往过程中,交易机制可以有效的促进显性知识的转移。在R&D联盟中,如果企业合作方在合作初期确定明确的契约和法则,就可以在合作过程中极大的提高知识转移的效率。契约可以约束双方的目标和权力,并且提供适当的平台供合作双方进行交流,契约中规定的编码和程序知识在平台中进行交流。因此,交易机制作为知识转移中的中介平台,能够极大的降低R&D联盟合作的协调成本,促进联盟的知识转移的成功,提高知识创新的能力。

4结论

知识经济时代,知识转移是企业创新能力的优势来源。培育和提高联盟企业之间的知识转移效率,成为R&D联盟企业提升创新能力的前提。以往的文献研究多集中于企业内部知识转移过程研究,本文将研究视角着眼于对R&D联盟中的合作企业知识转移对企业创新能力的影响路径进行研究。在前人研究的基础上,构建了R&D联盟中知识转移过程的理论模型。在该模型中,选择知识转移效果和合作机制作为中介变量,其中中介变量对创新能力影响路径系数达到0.8以上,说明R&D联盟中企业合作主要通过中介变量的调和作用来影响企业的创新能力,揭示出最佳影响路径为知识扩散方的吸收能力(解释变量)——知识转移效果(中介变量)——反映变量(创新能力)。研究结果对企业提高知识转移效果,增强创新能力提供有益的借鉴。同时,本文的研究还存在一定的局限:本文选择的研究对象多为国内联盟,企业较为单一,影响要素选择没有更加多元化的参考。因此,本研究的结论将在以后的研究中进一步完善和改进。

参考文献

[1]Bresman,H.Nobel,R.Knowledge Transfer in International Acquistions[J].Journal of International Business Studies,1999,(30):438

[2]苏卉.知识接收方特性对知识转移效率影响的实证研究[J].情报杂志,2009,28(5):138~142

[3]胡远华.员工信任关系对知识转移促进作用的实证研究[J].情报科学,2015,33(9):81~87

[4]董媛媛,王宏起.知识转移对电子商务创新联盟能力影响研究[J].学习与探索,2014,(8):109~111

[5]Kogut B,Zander U.Knowledge of the Firm,Combinative Capabilities,and the Replication of Technology[J].Organization Science,1992:123~130

[6]Burgelman PM.Strategic Management of Technology and Innovation[M].Second Edition:Megmva-Hill,1996:122

[7]Muthusamy S K,White M A.Learning and Knowledge Transfer in Strategic Alliances:A Social Exchange View[J].Organization Studies,2005,26(3):415~441

[8]Soo C W,Devinney T M,Midgley D F.External Knowledge Acquisition,Creativity and Learning in Organizational Problem Solving[J].International Journal of Technology Management,2007,38(1):137~159

[9]李煜华,刘洋,胡瑶瑛.战略性新兴产业技术创新联盟知识转移策略研究——基于共生视角[J].工业技术经济,2014,(7):133~138

[10]张红兵.知识转移对联盟企业创新绩效的作用机理——以战略柔性为中介[J].科研管理,2015,36(7):1~9

[11]李薇.技术标准联盟的本质:基于对R&D联盟和专利联盟的辨析[J].科研管理,2014,(10):49~50

An Research on the Affect Path of the Knowledge Transfer on the

Enterprises Innovation Ability in R&D Alliance

Dong YuanyuanLiang Yanyan

(Harbin University of Science and Technology,Harbin 150080,China)

〔Abstract〕This paper studies on the path of knowledge transfer in R&D alliance enterprise,in-depth analysis of the factors affecting knowledge transfer and builds a theoretical model that includes multiple influencing factors.The model introduces the knowledge transfer and cooperation mechanisms as mediating variables,in-depth analysis of knowledge transfer on enterprises innovation ability.Corresponding assumptions,the use of structural equation modeling to assume that the large sample data path validation.Coming to conclusions:the effect of knowledge transfer and cooperation mechanism as intermediary variable to enterprise innovative capability has significant positive impact.R&D alliance companies enhances the absorptive capacity of the knowledge recipient and improves the transmission capacity of the knowledge diffusion to achieve to improve the effect of knowledge transfer.To build the perfect alliance of trading mechanism can effectively promote the alliance of the efficiency of knowledge transfer,thereby strengthening the innovative capacity of enterprises.

〔Key words〕R&D alliance;knowledge transfer;innovation capability;path;union heteregeneity;cooperation mechanism;knowledge transfer effect

(责任编辑:史琳)

作者简介:董媛媛,哈尔滨理工大学管理学院副教授,博士后,硕士生导师。研究方向:知识管理与创新管理。梁艳艳,哈尔滨理工大学管理学院硕士研究生。研究方向:知识管理。

基金项目:教育部人文社科青年基金项目“基于开放式创新R&D联盟知识创新能力构建与治理机制研究”(项目编号:14YJC630025);黑龙江省博士后科研启动金项目“共生视角下产业技术创新联盟知识共享及知识治理机制研究”(项目编号:LBH-Q15066)。

收稿日期:2015—10—21

中图分类号〔〕F273.7〔

文献标识码〕A

DOI:10.3969/j.issn.1004-910X.2016.02.011