邹 璇 黎恢富(湖南大学,长沙 410079)

制造业产业结构与就业结构的协调性研究

邹 璇 黎恢富(湖南大学,长沙 410079)

本文根据1998~2013年制造业细分行业的产出与就业等数据,分别运用结构协调度和结构偏离度来测量制造业总体和制造业三大子行业产业结构与就业结构的协调程度。结果发现制造业总体的协调度呈现出先恶化再改善的倒 “U”型的走势,制造业三大子行业结构偏离度的走势虽各有特点,但与制造业总体协调度大体保持了一致性。此外,本文采用了偏最小二乘模型 (PLS)对影响制造业产业结构和就业结构协调性的因素进行了分析,结果表明制造业发展战略、对外开放程度、市场化程度、劳动者素质和技术进步是影响产业结构与就业结构协调性的主要因素。

产业结构 就业结构 协调性 制造业

引 言中国经济目前已经进入了新常态,这也意味着中国正式步入了工业化后期阶段,中国制造业正面临着前所未有的挑战。在供给方面,劳动力价格优势逐渐丧失、技术源的问题越来越突出等生产要素条件日趋恶化;在需求方面,存在着钢铁、建材等行业供过于求的产能过剩等问题,这些都要求我国制造业在产业结构方面做出深度的变革和调整。但产业结构升级所带来的技术进步、资本密集程度提升以及国企减员增效等效应势必会影响就业结构,而就业不仅关乎国计民生,也关系着改革发展的稳定,如何在制造业转型升级中实现产业结构与就业结构的协调发展值得我们去关注和研究。

产业结构变化与就业结构调整实质上是生产要素在不同的部门以资源配置最优化为目标的流动过程,经济的健康快速发展要求二者相互协调。(1)产业作为就业的载体,产业结构的变动在一定程度上决定了就业结构的调整。早在17世纪,威廉・配第[1]就指出不同产业间的收入差距导致了劳动力在各产业间的流动,劳动力的流向与产业结构升级的路径一致,该结论得到了科林・克拉克(1940)的论证,并形成了着名的配第——克拉克定理。库兹涅茨[2]在克拉克研究的基础上进一步得出,工业化不断推进的进程就是产业结构升级的过程,其中伴随着就业结构的变化。钱纳里——赛尔奎因[3]在对发展中国家的研究后得出发展中国家的产业结构与就业结构虽然在工业化的进程中具有一定的特殊性,但长期趋势与发达国家是一致的,而且产业结构变化往往先于就业结构变化。Draper(2001)[4]认为产业结构的调整实质上是生产要素使用结构的变化,而技术进步是生产要素使用结构变化的原因。何德旭和姚战琪(2008)[5]认为产业结构的调整往往伴随着就业结构的变迁,技术进步对产业结构变迁的贡献度在增大。张浩然和衣保中 (2011)[6]通过空间面板模型发现产业结构尤其是增量结构的快速调整对城市就业有显着的促进作用,不同产业部门对就业的吸纳能力不同。吴振球等 (2013)[7]通过静态面板数据模型与动态面板数据模型相互印证得出产业结构升级与经济发展方式的转变有助于就业增长。(2)就业结构的优化尤其是产业内劳动力素质的提升能够实现产业内生性增长,从而进一步促进产业结构的优化。索洛 (1957)[8]认为产出不仅取决于生产要素的投入数量,而且也取决于生产要素的质量和转化效率的高低,作为生产过程中最为重要的劳动力因素其素质的高低尤为重要。适宜技术理论 (Basu和Weil,1998[9];Acemoglu,1998[10])认为技术需要和相应素质的劳动力相匹配才能顺利实现转化与应用 ,发展中国家应该发挥自身劳动力比较优势发展劳动密集型产业 ,有利于提升产业结构和经济增长潜力。Lin(2001)[11]认为一国的产业结构内生地由生产要素结构决定,政府应从自身相对优势出发,通过生产要素结构的调整来促进产业结构的优化。Hijzen等 (2005)[12]通过实证研究发现国际外包需求与低素质劳动力之间呈反向关系,并以此来解释英国制造业产业结构变化。代谦和别朝霞 (2006)[13]认为人力资本不仅能够作为生产要素用来生产产品和进行技术创新活动,而且具有很强的外部性,能够提升其他生产要素的生产效率,是一国比较优势的源泉,对产业结构的优化升级起着至关重要的作用。方行明和韩晓娜 (2013)[14]认为目前中国劳动力的供需形势已出现重大转折,劳动力短缺会成为常态 ,需要通过就业结构调整,来促进产业结构的优化和升级。

综上所述,目前文献多集中在产业结构对就业结构的影响上,就业结构对产业结构影响的研究较少,而从二者协调角度来进行研究的文献就更加少了。本文以中国制造业产业结构与就业结构的协调性为研究对象,通过结构协调系数和结构偏离系数来衡量制造业总体和三大子行业产业结构与就业结构的协调程度,并采用偏最小二乘模型 (PLS)来对影响制造业产业结构与就业结构协调度的因素进行分析。

1 制造业产业结构与就业结构的演变1.1 制造业产业结构的变化

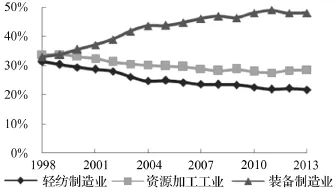

本文按产品用途属性将制造业划分为轻纺制造业、资源加工工业和机械及电子制造业,其中机械及电子制造业所包含的子行业与装备制造业一致,故本文采用装备制造业来替代机械及电子制造业①。如图1所示,1998~2013年制造业产业结构的演变可划分为两个阶段: (1)1998~2008年,装备制造业产值的占比快速上涨,在2000年超过资源加工业成为制造业中规模最大产业,并在该期间占比不断上升,而轻纺制造业与资源加工业产值的占比均保持着下降的趋势。(2)2008~2013年,装备制造业在2009年略有下降后快速上升并在之后一直维持在48%左右,资源加工工业在该阶段没有太大的变化 ,大致在28%附近上下震荡,轻纺制造业继续下降,但下降的速度减缓。

制造业三大行业以上的演变趋势体现了产业结构不断高度化的过程 ,这与大部分发达国家制造业的发展历程是基本类似的,符合钱纳里工业化阶段理论。

图1 我国制造业三大产业产值的占比结构

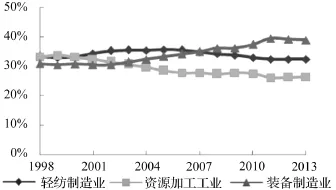

图2 我国制造业三大产业就业的占比结构

1.2 制造业就业结构的变化

如图2所示,就业结构的变动大致也可分为两个阶段:(1)1998~2011年:1999轻纺制造业的就业在制造业整体占比超过资源加工工业,上升至2006年后开始逐步下滑,2003年装备制造业的就业占比超过资源加工业,并在2007年超过轻纺制造业,开始形成主导地位,而资源加工工业就业的占比一直呈现出下降的趋势。(2)2011~2013年,三大产业走势开始出现平稳的迹象,装备制造业就业的占比继续占据主导地位,资源加工业大致保持在26%左右的低位,而轻纺制造业则介于二者之间。

就业结构的变动从侧面印证了制造业产业结构的变动。统计期内,装备制造业就业的占比一直处于上升之中,轻纺制造业则呈先上升再下降的趋势,而资源加工业则一直处于下降的趋势。走势与产值结构大致相同,但要滞后于产值结构的变化,这与钱纳里关于发展中国家就业结构转变普遍滞后于产业结构转变的理论是相符合的。

1.3 制造业产业结构与就业结构协调性分析

结构偏离系数是目前衡量产业结构与就业结构协调中应用比较广泛的一个指标,该指标认为如果各产业劳动生产率是相等的话,那么产业结构与就业结构应该是一致的,但往往二者在现实中并不相等,而是存在着较大的偏差,结构偏离度就是反映产业结构与就业结构的偏差情况。

其中,Yi第i产业的产业结构,Xi为第i产业的就业结构,Zi为结构偏差系数,Zi的绝对值越小 ,表明第i产业的产业结构与就业结构越合理,绝对值越大,表明产业结构与就业结构越不合理,绝对值为0,则表明产业结构与就业结构是完全均衡的。

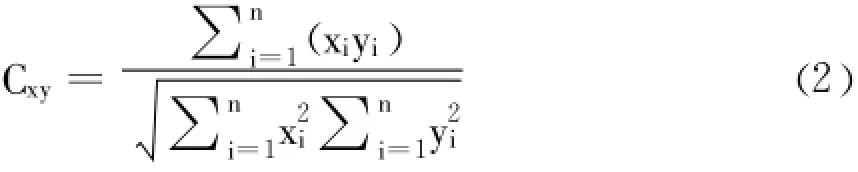

结构偏离系数可以分别衡量制造业三次产业各自产业结构与就业结构的协调程度,而要衡量制造业整体产业结构与就业结构的协调程度,则需引入 “协调系数”指标,该指标源于1989年联合国工业发展组织的产业结构相似系数公式,本文将公式中的变量重新定义,变产业结构与就业结构相似系数为协调系数,通过该公式将产业结构与就业结构联系起来 ,从整体上衡量制造业产业结构与就业结构的协同程度。

其中,Yi第i产业的产业结构,Xi为第i产业的就业结构,Cxy制造业产业结构与就业结构的协调系数,且0≤Cxy≤1,Cxy越接近0,表明产业结构与就业结构越不协调,Cxy越接近1,表明产业结构与就业结构越协调。

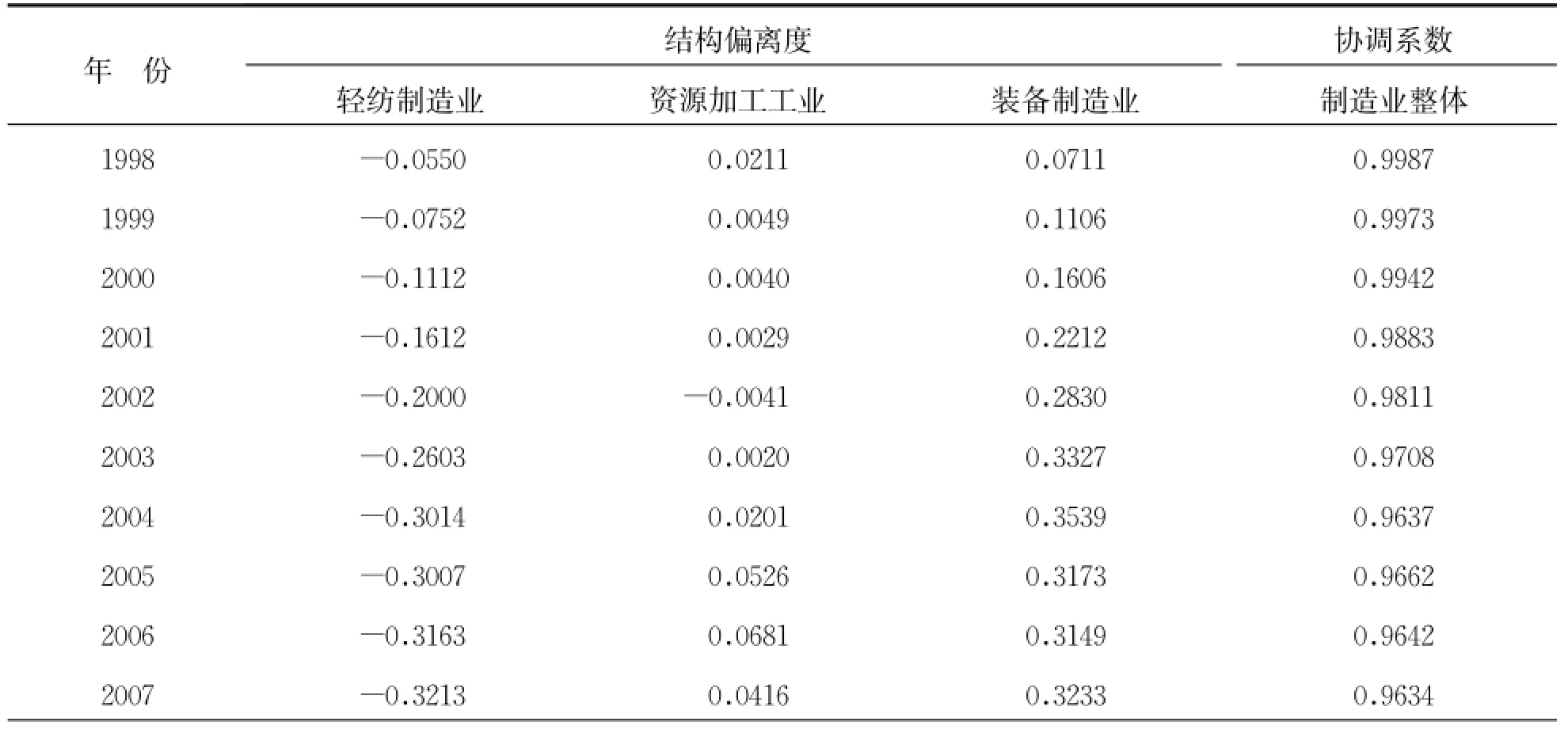

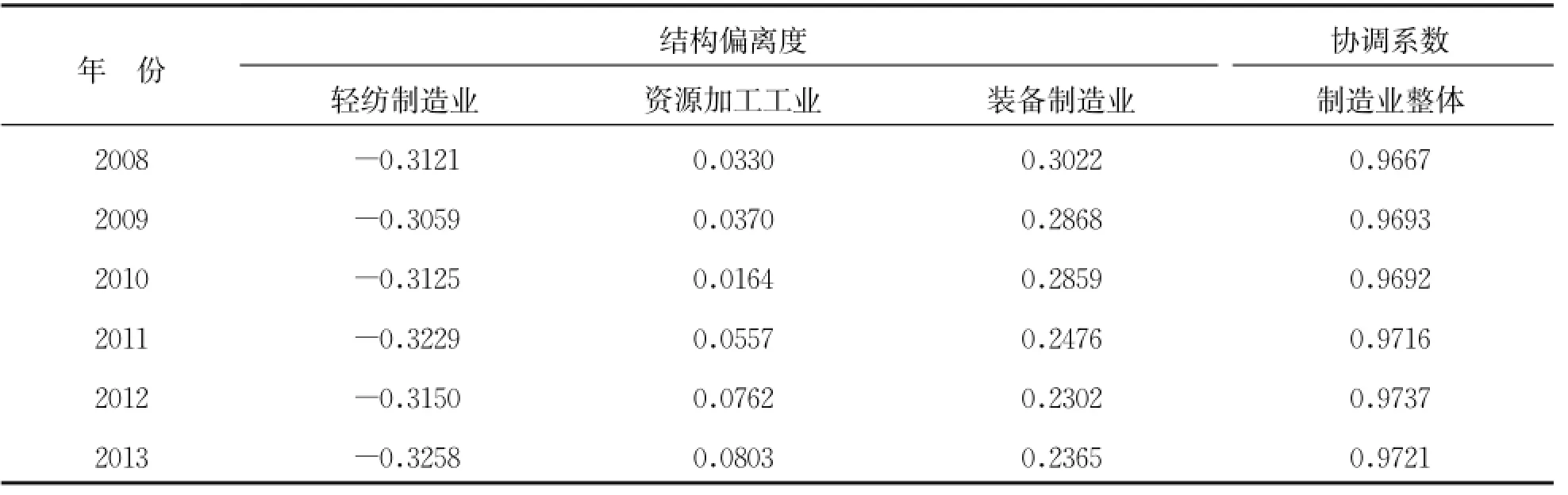

根据1998~2013年制造业各子行业的产值和就业数据,通过分析整理可得出结构偏离系数与协调系数如表1所示。

表1 1998~2013年制造业结构偏离系数与协调系数

续表

1.3.1 从制造业总体来看

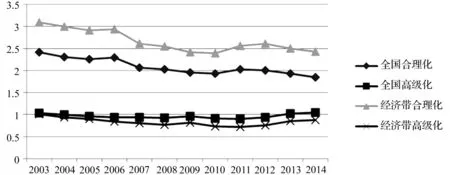

在1998~2013年间,制造业总体产业结构与就业结构的协调系数从1998年的0.9987下降至2007年的0.9634,再逐步上升到2013年的0.9721,大致呈先恶化再改善的倒 “U”型变化,这表明虽然在1998~2007年间我国制造业的规模得到了快速的扩张,但产业结构与就业结构的协调性却在不断变差,2008年开始的金融危机使得这一问题暴露出来并得到了应有的重视,我国制造业产业结构与就业结构的协调性开始逐步好转。

1.3.2 从制造业三大产业来看

轻纺制造业结构偏离系数一直为负,且在1998~2007年间由-0.055快速上升至-0.321,表明轻纺制造业劳动生产率在不断下降,需要转移的劳动力数量越来越多,产业结构与就业结构的协调性不断恶化,而在2007~2013年间,结构偏离系数继续维持在-0.32左右,虽然没有进一步恶化,但也没有得到妥善的修正,仍存在大量需要转移的低效率劳动力。资源加工业的结构偏离系数除了2002年为负以外,其余年份基本为正,绝对值较小,大致呈 “W”状的走势,绝对值由1998年的0.021上升到2013年的0.08,表明相对于其他两个行业,资源加工业产业结构与就业结构的协调性较好,能够吸收一定数量的劳动力。装备制造业的偏差系数先由1998年的0.071快速上升到2004年的0.354,再缓慢下降至2013年的0.237,表明装备制造业产业结构与就业结构的协调性呈现出先恶化再逐步改善的趋势,其值一直保持为相对较大的正值,表明该行业能够吸收较多的劳动力就业,制造业三大子行业的结构偏离系数变化与我国制造业发展战略存在很大的关联。

2 制造业产业结构与就业结构不协调的因素分析2.1 偏最小二乘模型

偏最小二乘模型 (Partial Least Square Modeling)最早由S.Wold和C.Albano等人在1983年提出,并迅速由化学领域向其他领域发展并得到了广泛应用。该模型的优点在于集成了多元回归分析、主成分分析和典型相关分析 ,而且无需对所观察的变量做出特定的概率分布假设,因而不存在模型不可识别的问题。同时,由于采用了偏最小二乘方法,不仅能更有效地处理变量内部存在较高相关性的数据,而且对样本容量的要求也不高。

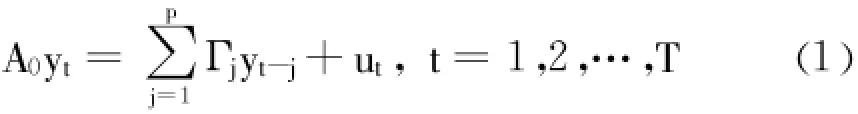

PLS模型由测量模型和结构模型所组成。设模型中共有j组显变量,每组又可以分为pj个变量,则每组显变量可用Xj=(xj1,xj2,…,xjpi)(j=1,2,…,J)表示,并假设显变量Xjh(j=1,2,…,J;h=1,2,…,pj)不仅均基于n个共同的观察点,而且均为中心化的。每组显变量Xj均有一个隐变量ζj(j=1,2,…,J)与之相对应,并假定隐变量均为标准化的。

2.1.1 测量模型

测量模型描述了模型中显变量与隐变量之间的关系,又称外部模型。可通过一元线性回归方程来表示。

其中,εjh为随机误差项,且均值为0。为保证显变量与隐变量的对应是唯一维度的,需要进行检验,主要的方法有主成分分析法、科隆巴奇系数α和迪侬——高德斯丹系数ρ。

2.1.2 结构模型

结构模型描述了模型中隐变量内部之间的关系,又称内部模型。可通过一组线性方程组表示。

其中,ηj为随机变误差项,均值为0且与εj无关。

2.1.3 模型估计

PLS模型采用迭代的方法分别从外部估计和内部估计两方对隐变量进行估计。

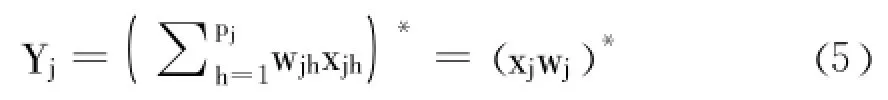

(1)外部估计,根据显变量与隐变量之间的关系对隐变量进行估计,记Yj为显变量Xjh(j= 1,2,…,J;h=1,2,…,pj)的线性组合对隐变量ζj的估计量,则有:

其中,wj为权数向量,星号表示对估计量进行标准化处理。

(2)内部估计,根据隐变量内部之间的关系对隐变量进行估算。记Zj为隐变量ζj和其他相关联隐变量的估计量,则有:

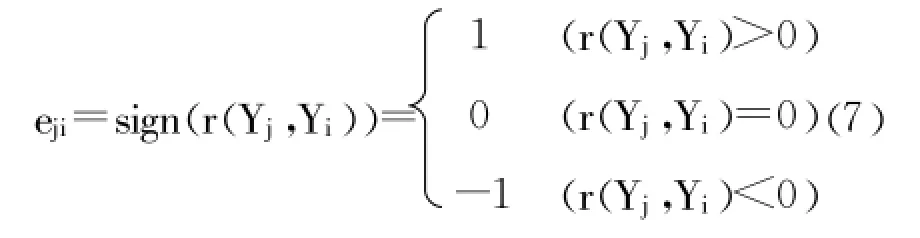

其中,eji为内部权数。eji的计算公式为:

其中,sign为符号函数,r(Yj,Yi)表示外部估计量Yj与Yi的相关系数。

权重向量wj的计算公式为:

由公式可知,wj是变量Xj与Zj的相关系数或方差,若对变量标准化,则wj是变量Zj对Xj作偏最小二乘回归的第一个成份的权数和第一个轴向量。

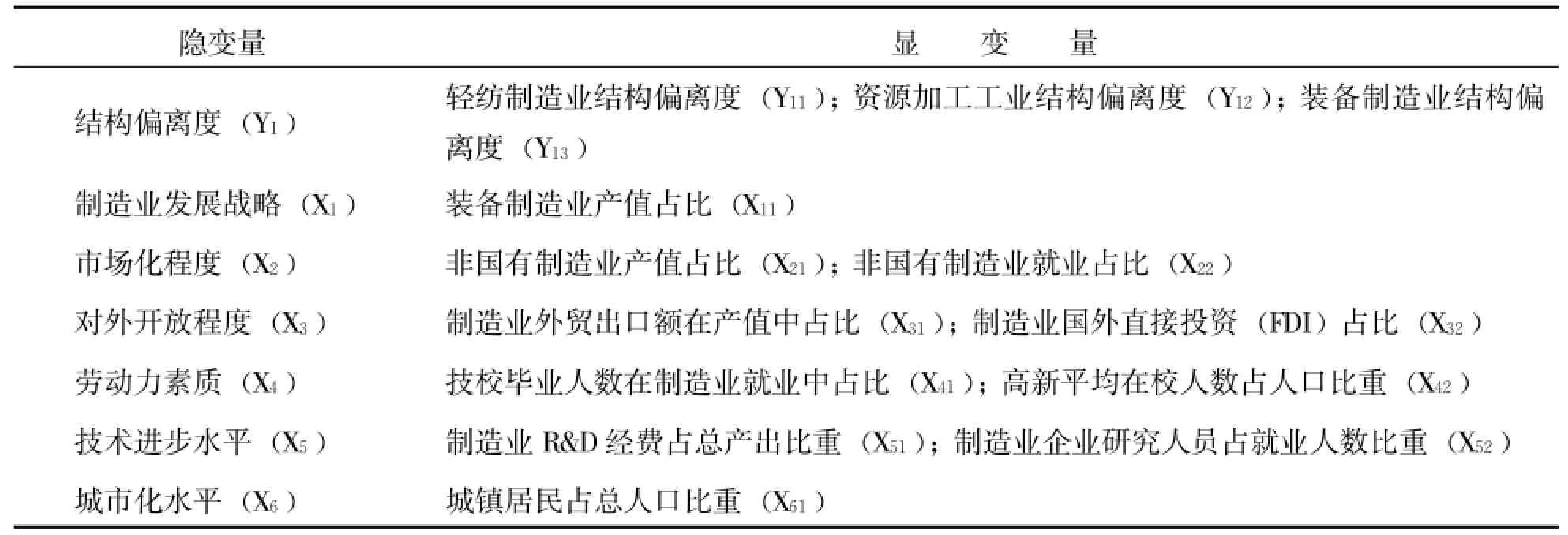

2.2 变量设定及数据来源

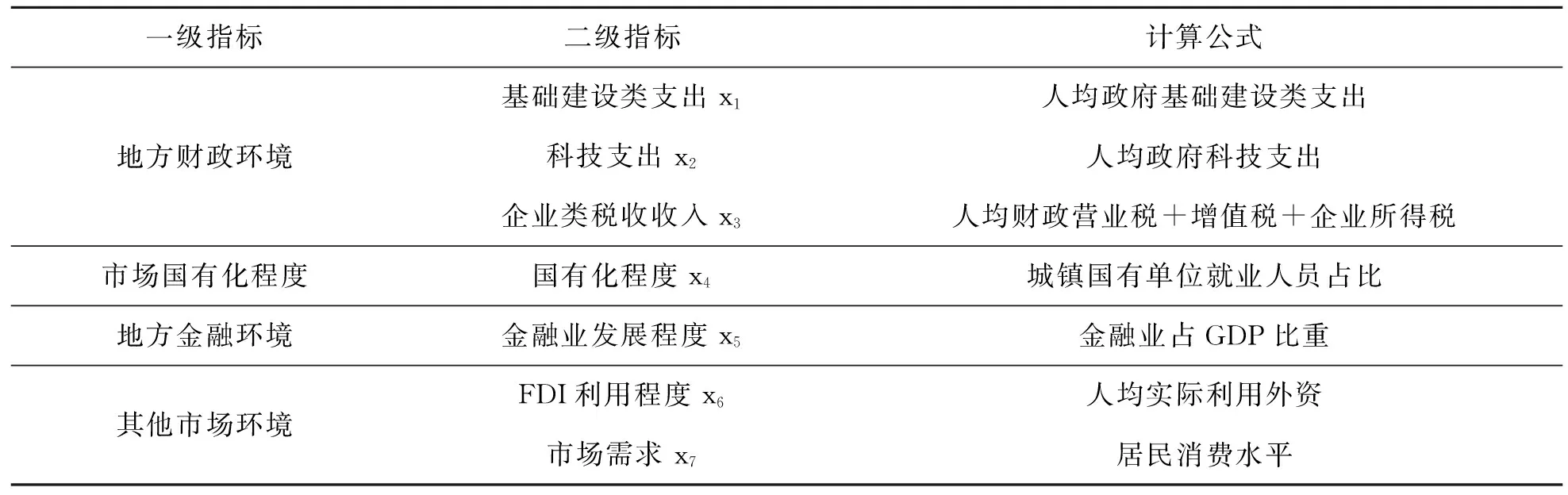

我国许多学者对产业结构与就业结构之间的关系展开过卓有成效的研究。孙蚌珠 (2005)[16]认为在工业化进程中,就业结构随着产业结构的变动而呈现出不同的阶段性特征,而工业化战略、技术选择和制度因素是影响就业的产业结构变动的因素。陈桢 (2007)[17]则认为就业结构与产业结构失衡的原因在于发展战略与经济政策、投资与消费的关系、技术进步和政策取向。孟宪生和关凤利 (2007)[18]认为非公有制经济、城镇化及劳动力供给是影响就业结构优化的主要因素。王庆丰 (2010)[19]总结得出影响产业结构与就业结构的主要因素有制度因素、发展战略、经济政策、技术进步、投资与消费等。综合已有相关文献资料,本文认为影响产业结构与就业结构不协调的因素主要包括制造业发展战略、市场化程度、对外开放程度、劳动力素质、技术进步水平和城市化水平。根据偏最小二乘模型要求,本文设置的隐变量和显变量如表2。

表2 偏最小二乘模型 (PLS)的隐变量和显变量

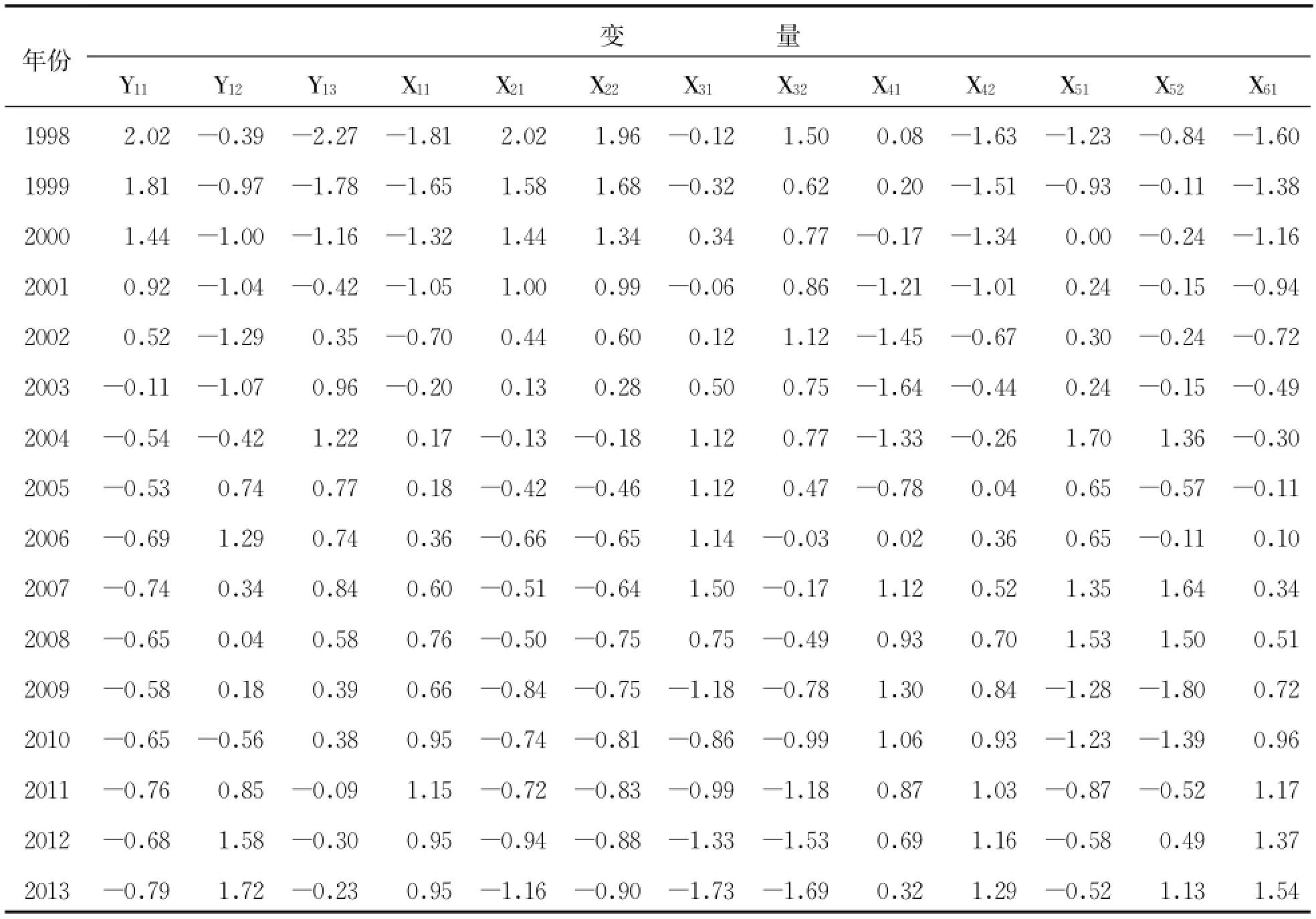

本文数据主要来源为 《中国工业统计年鉴2000~2014》、《中国统计年鉴1999~2014》、《中国人口和就业统计年鉴1999~2014》和UN COMTRADE数据库,或经计算所得。同时,为避免由于数据间量纲不同对结果产生影响,本文数据全部采用相对数据的形式,所有变量数据在进行分析前均进行了标准化处理 (具体数据见附表1)。

2.3 实证分析

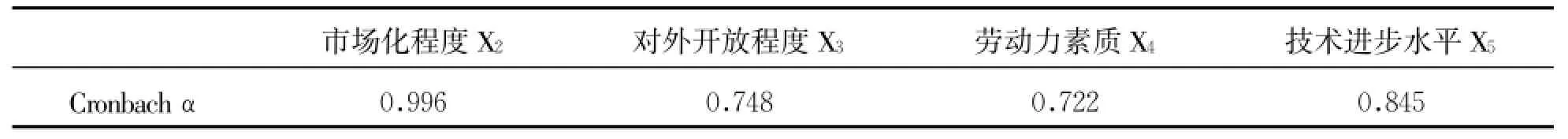

PLS模型要求显变量所反映的隐变量是唯一维度的 ,本文采用Cronbach α来进行唯一维度检验,通常要求α值大于0.7,本文所用到的包含多个显变量α值均大于0.7,这表明唯一维度是通过的,具体数值如表3所示:

表3 显变量唯一维度检验

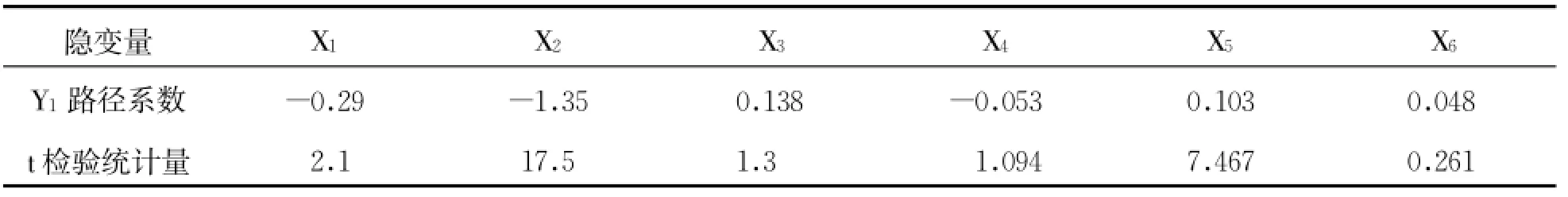

本文采用SmartPLS软件对模型进行偏最小二乘分析,模型可决系数R2为0.971,具体路径系数如表4所示:

表4 隐变量路径系数

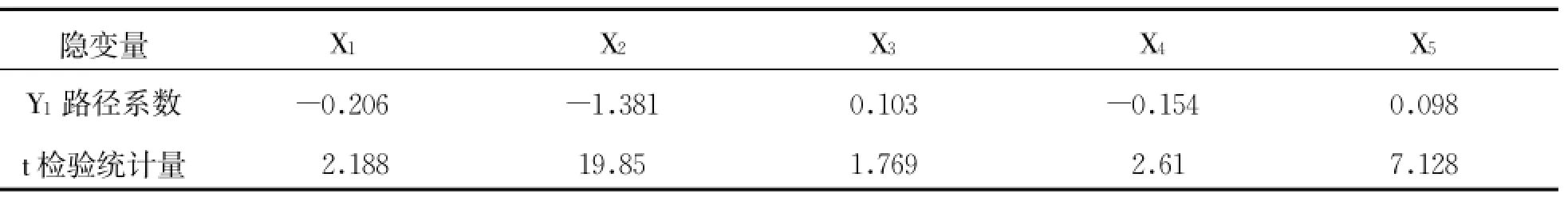

结果显示X6城镇化对结构偏离度Y1的直接影响系数只有0.048,t经验值只有0.261,因而剔除X6,重新建立新的偏最小二乘模型,得出最终的隐变量路径系数如表5所示:

表5 最终的隐变量路径系数

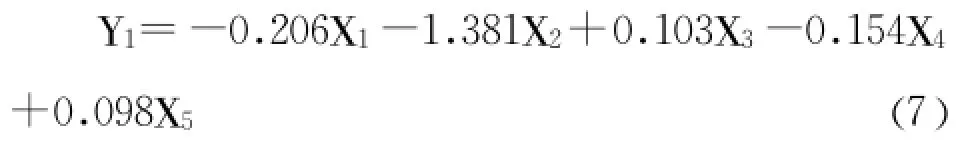

最终计算结果显示模型的可决系数R2为0.975,拟合程度较高,各个隐变量路径系数的t检验值也通过,调整后的模型对原始数据具有较强的解释能力,估计结构总体而言符合预期,根据表5所示的路径系数,可得各影响因素与结构偏离度之间的方程,如式 (7)所示:

综上可知,对外开放程度X3与科技进步X5与结构偏离度呈正向变动的关系,是导致产业结构与就业结构偏差的主要因素,但影响的力度并不强,分别为0.103与0.098。20世纪90年代中后期,外资企业在我国的投资开始呈现出资本和技术密集的特征,对劳动者数量的需求大幅度减少,导致我国制造业产业结构与就业结构的不协调程度加剧;从2004年开始并愈演愈烈的 “劳工荒”不仅引发了劳动密集型企业的区域转移,也促使留下的制造业开始更多采用 “机器替代人”的应对策略 ,技术促进就业增加的 “补偿效应”远低于技术引致失业增加的 “衰减效应”,虽然技术的快速推进有利于制造业产业结构升级,但过快的实行 “机器替代人”的战略导致制造业就业岗位的大量流失,从而导致产业结构与就业结构的失衡。

制造业发展战略X1、市场化程度X2和劳动者素质X4均与结构偏离度呈反向关系,这表明装备制造业的快速发展、市场化程度的提升和劳动者素质的提升都会促使结构偏离度减小并得到改善。市场化程度对结构偏离度的影响最大,影响系数达到了1.381,这与国有企业更多受政府影响,资源配置效率远低于非国有企业有关,资源配置效率的提升能够极大的推进产业结构与就业结构的协调发展;制造业发展战略和劳动者素质的影响系数分别为0.206和0.154,装备制造业的发展有利于我国制造业产业结构的升级转型,而劳动者素质的提升则有利于就业结构的调整,同时,二者还可以相互促进,共同提升产业结构与就业结构的协调性。

3 结论及建议本文分别采用了结构协调度与结构偏离度来测量制造业总体和三大产业的产业结构与就业结构的协调性,并通过偏最小二乘模型 (PLS)计算出产业结构与就业结构协调性影响因素的影响系数。结果表明:(1)在1998~2013年间,制造业总体产业结构与就业结构的协调性呈现出先下降后回升的倒 “U”型趋势。具体到三大产业而言,轻纺制造业前期下降,2007年后开始走平,产业内存在较多的劳动力需要转移;资源加工工业则呈现出 “N”型的走势,但协调程度较高;装备制造业与制造业总体协调性的走势大致一致,可以吸纳较多的劳动力。(2)影响制造业产业结构与就业结构协调性的因素主要有制造业发展战略、市场化程度、对外开放程度、劳动力素质和技术进步水平。其中对外开放程度、科技进步水平与协调程度呈反向关系,但影响系数较小。而制造业发展战略、市场化程度和劳动力素质与协调程度呈正向关系,市场化程度对协调性的影响系数最大,达到了1.381。虽然制造业总体产业结构与就业结构的协调性2007年后已经开始逐步改善,但总体水平仍然是下降的,而且各子行业的协调程度不一。从影响协调性的因素出发,本文认为可以从以下几个方面来促进制造业产业结构与就业结构的协调发展。

3.1 坚持大力发展装备制造业的发展战略

中国制造业优先发展装备制造业的战略有利于制造业产业结构与就业结构的协调。(1)装备制造业的发展能够促进技术进步,提升产业结构。(2)装备制造业的发展能够提升就业。装备制造业不仅是技术密集和资本密集型产业,而且由于其属于组装式工业,因而又具有劳动密集型产业的特征,能够吸纳较多的劳动力就业,据2006年国家统计数据显示,装备制造业每亿元固定资产吸纳就业774人远高于同期全国工业292人的平均水平。因此,发展装备制造业不仅有利于我国制造业产业结构升级和就业结构调整,而且能够促进二者协调发展。

3.2 继续深化国有企业改革,提升市场化程度

国有企业作为我国的经济命脉,对我国经济的发展起着决定性的作用,但由于产权制度的缺失,导致国有企业的盲目扩张的发展目标与市场并不一致,这不仅不利于国有企业自身的发展,而且导致部分产业的社会产能严重过剩,出现了产业结构紊乱、人力资源极大浪费的现象。国有企业产权的深度改革,能够提升市场化程度,优化产业结构和就业结构 ,实现二者的协调发展。

3.3 有选择地吸收国外产业转移 ,科学引导外资流向

改革开放进行到今天,我们不能局限在吸收国外投资的量上,而更应注重国外投资的质。当前的国外投资多集中在资本和技术密集型产业,这无疑有利于我国产业结构的提升,但这同时也导致了外资企业的就业机会创造能力大幅度减弱,不利于我国就业结构的调整。因此,对于外商投资,我们应有选择性的吸收,注重资本与技术产业资本吸收的同时,也要注重对创造就业多的产业进行吸收,在二者的协调中找到新的均衡点。

3.4 加强职业技能培训,提升劳动者素质

在产业结构不断演变过程中,劳动者素质的提升跟不上产业和技术的发展导致了结构性失业现象的产生,不利于产业结构与就业结构的协调。当前我国制造业正处在产业结构升级转型的关键时期 ,与欧美国家相比,我国劳动者素质普遍偏低,这需要我国大力发展职业技能培训,积极将人力资源优势转化为人力资本优势,源源不断地为我国制造业的发展提供高素质的劳动者,促进制造业产业结构与就业结构的协调。

3.5 强化技术的“就业创造效应”,积极寻找二者的均衡点

我国制造业目前正处于结构转型的关键时期,发展资本密集型产业和技术密集型产业是当前产业发展的主要方向,技术进步对失业增加的 “衰减效应”更为显着。然而,目前巨大的就业压力要求我们在发展高新技术产业,提升产业结构层次的同时,也要积极发展具有相对优势的劳动密集型产业,促进就业量的提升。因此,寻求技术进步与就业增长的均衡点至关重要,只有实现二者的均衡,才能使得技术进步既有利于产业结构优化升级,又有利于吸纳和发挥我国的劳动力优势,实现产业结构与就业结构的协调。

注释:

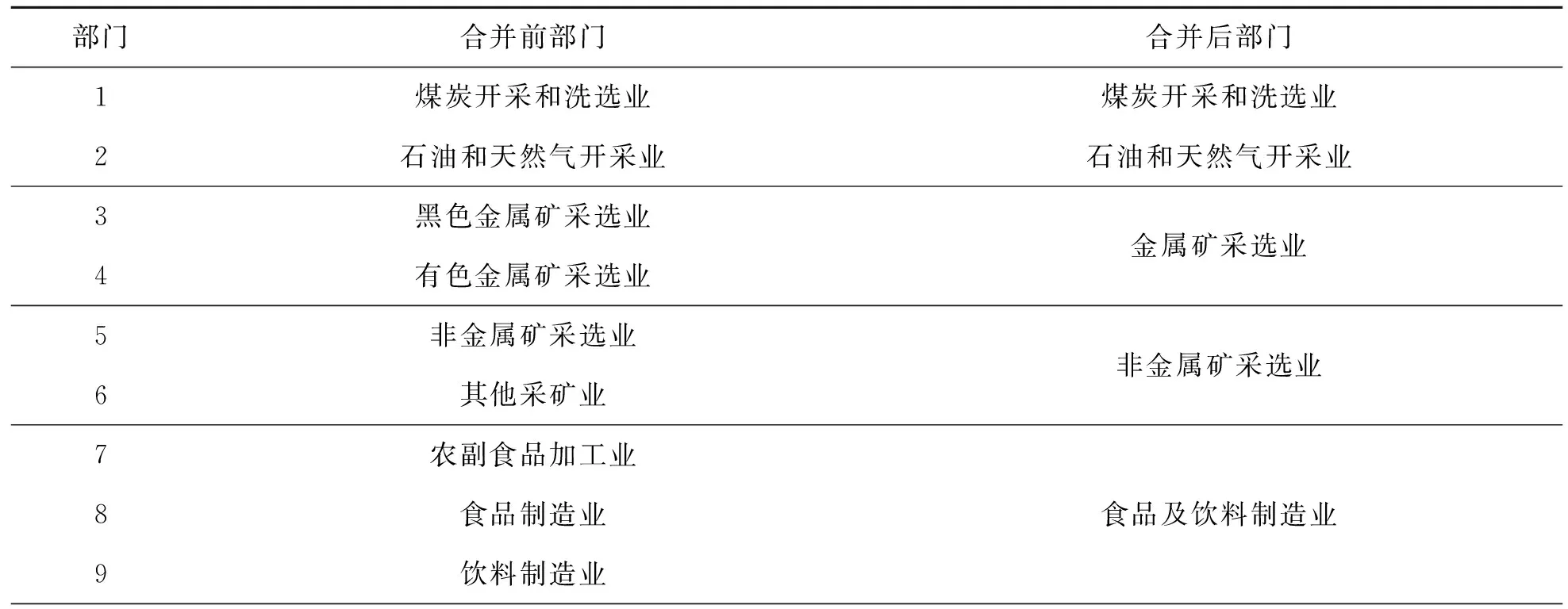

①按用途属性将制造业划分为:Ⅰ.轻纺制造业:农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业、烟草制品业、纺织业、纺织服装、鞋、帽制造业、皮革、毛皮、羽毛 (绒)及其制品业、木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业、家具制造业、造纸及纸制品业、印刷业和记录媒介的复制、文教体育用品制造业;Ⅱ.资源加工业:石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、化学纤维制造业、橡胶制品业、塑料制品业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业;Ⅲ.装备制造业 (机械及电子制造业):金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业。由于机械及电子制造业所包含的行业与装备制造业同 ,故本文用装备制造业进行替代。由于其他制造业行业由于统计时间较短 ,不具有代表性 ,故予以忽略。

[1]威廉・配第.政治算术 [M].北京 :中国社会科学出版社,2010

[2]西蒙・库兹涅茨.各国的经济增长 [M].北京:商务印书馆,1999

[3]H・钱纳里,赛尔奎因.工业化和经济增长的比较研究 [M].上海:上海人民出版社,1995

[4]D.A.G.Draper.Explaining Unemployment:Econometric Models for The Nerthland[M].North-Holland,2001

[5]何德旭 ,姚战琪.中国产业结构调整的效应、优化升级目标和政策措施 [J].中国工业经济,2008,(5):46~56

[6]张浩然 ,衣保中.产业结构调整的就业效应 :来自中国城市面板数的证据 [J].产业经济研究 ,2011,(3):50~55

[7]吴振球,程婷,王振.产业结构优化升级、经济发展方式转变与扩大就业——基于我国1995~2011年省级面板数据的经验研究 [J].中央财经大学学报,2013,(12):70~77

[8]Solow R M.Technical Change and the Aggregate Production Function [J].Review of Economics and Statistics,1957,39(1):312~320

[9]Basu S,Weil D N.Appropriate Technology and Growth[J].Quarterly Journal of Economics,1998,113(4):1025~1054

[10]Acemoglu D.Why do New Technologies Complement Skills?Directed Technical Change and Wage Inequality [J].Quarterly Journal of Economics,1998,113(4):1055~1089

[11]Lin J Y.Development Strategy,Viability,and Economic Convergence[EB/OL].http:∥doc.mbalib.com/view/90cl bc93485bf44b 0614111fba81e828.html,2001-12-30.

[12]Hijzen A,Holger G,Robert C H.International Outsourcing and the Skill Structure of Labour Demand in the United Kingdom [J].The Economic Journal,2005,115(10):860~878

[13]代谦,别朝霞.人力资本、动态比较优势与发展中国家产业结构升级 [J].世界经济,2006,(11):70~96

[14]方明行,韩晓娜.劳动力供求形势转折之下的就业结构与产业结构调整 [J].人口学刊 ,2013,(2):60~70

[15]牛冲槐,等.我国不同产业聚集区域技术创新对就业的动态影响分析 [J].工业技术经济,2014,(11):136~143

[16]孙蚌珠.中国工业化进程中就业的产业结构变动 [J].北京师范大学学报 (社会科学版),2005,(5):95~100

[17]陈祯.产业结构与就业结构关系失衡的实证分析 [J].山西财经大学学报 ,2007,29(10):32~37

[18]孟宪生,关凤利.吉林省就业结构优化的主要制约因素及对策 [J].经济纵横,2007,(2):48~51

[19]王庆丰.我国产业结构与就业结构整体协调发展研究评述[J]华东经济管理 ,2010,(7):146~149

Research on the Coordination between Industrial Structure and Employment Structure in Manufacturing Industry

Zou Xuan Li Huifu(Hunan University,Changsha 410079,China)

According to the output and employment data of 1998-2013 manufacturing industry,this article uses the structure of coordination degree and structure deviation to measure the industrial structure and employment structure of manufacturing industry and three subsectors of manufacturing industry respectively.The results show that manufacturing coordination degree shows an inverted“U”shaped trend of first deterioration and then improve.Although the structure deviation trend of three major subsystems has different characteristic,maintaining a consistent coordinated with the coordination degree of manufacturing industry generally.In addition,this paper uses partial least squares(PLS)model to analyze the influence factors of manufacturing industry structure and employment structure coordination.The results show that the development strategy of manufacturing industry,the degree of openness,the degree of marketization,labor quality and technological progress has certain influence to the coordination between industrial structure and employment structure.

industrial structure;employment structure;coordination;manufacturing industry

附表1 标准化后的变量数据

10.3969/j.issn.1004-910X.2016.08.010

F121.3

A

2016—04—17

本文系国家社科基金重大项目 “我国分省经济发展方式转变与产业、人口、教育、就业和迁移政策仿真模型及技术支撑平台构建研究”(项目编号:13&ZD156)的部分研究成果。

邹璇,湖南大学经济贸易学院教授 ,博士,博士生导师,国家社科基金重大项目 (13&ZD156)首席专家,湖南大学区域经济学学科带头人。研究方向:产业经济理论与应用、区域经济理论与政策、经济发展方式转变。黎恢富,湖南大学经济贸易学院硕士研究生。研究方向:产业经济学。

(责任编辑:王 平)