杨庆舟 马平平 吕素姣

1 (中国矿业大学(北京)管理学院, 北京 100083)

2 (山东财经大学燕山学院, 济南 250202)

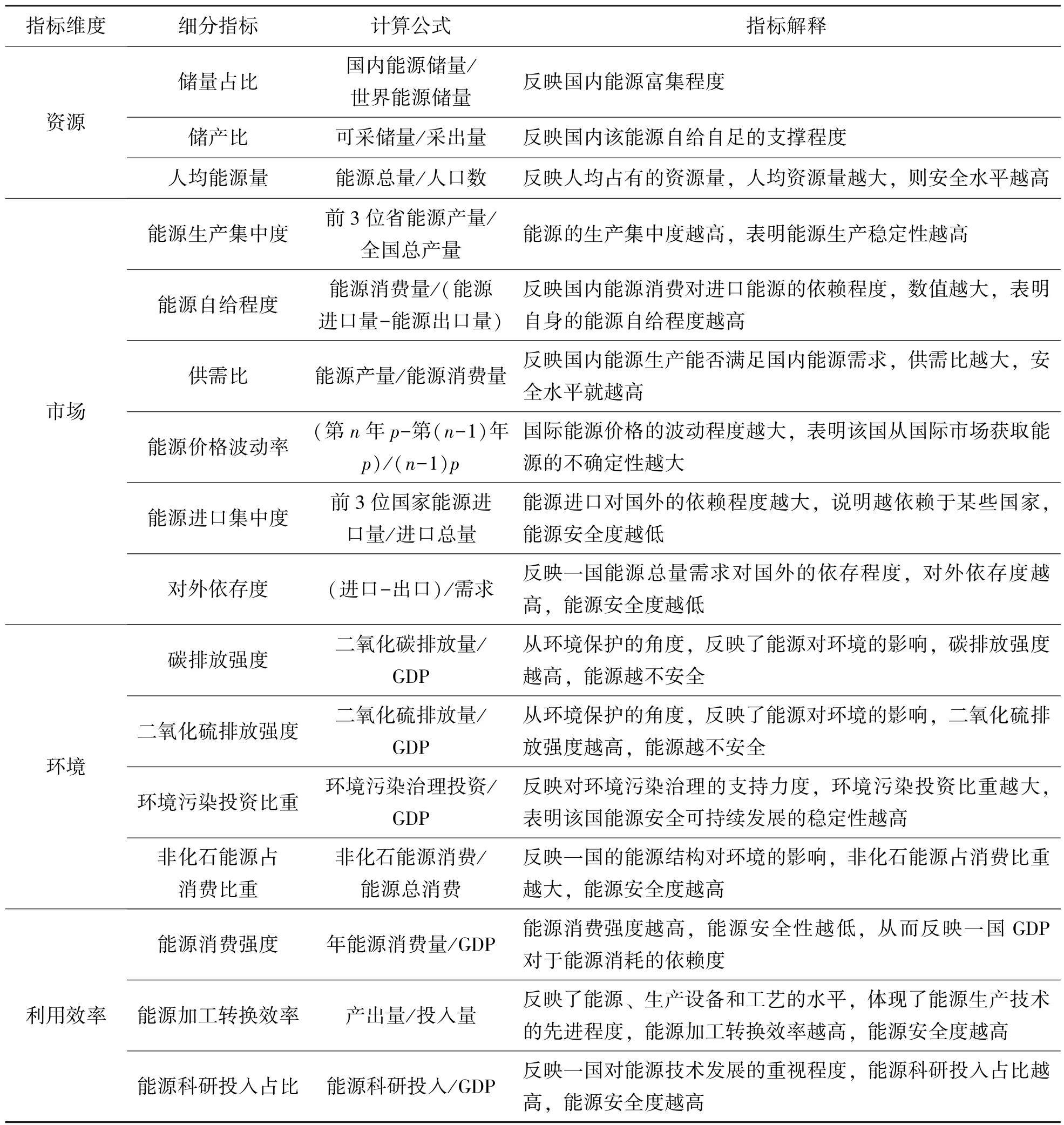

引 言能源基地既是大型能源企业的主战场, 也是地方经济增长的重点领域, 更是国家能源保障的战略支点。 伴随着中国工业化进程的快速推进,在国家、 地方、 企业的共同努力下, 2000 年以来,各类专业性、 综合性能源基地建设取得了长足发展, 中国能源生产总量的90%以上来自大型能源基地。 当前中国经济处于中高速增长态势, 能源消费持续增长, 虽然分布式能源发展较快, 但资源赋存条件决定了能源基地建设将在中国能源供给体系中长期处于主导地位, 推动能源基地的科学发展任重而道远。 由于受政策导向、 发展条件、驱动力量、 发展定位等诸多因素影响, 中国能源基地发展水平参差不齐, 发展不平衡、 不充分与能源需求增长的矛盾日渐突出。 随着中国经济长期粗放增长带来的环境问题与人民能源需求增加的矛盾日益突出[1], 如何统筹应对企业成长、 地方经济发展、 国家战略对能源基地建设的不同诉求, 深入推进中国能源供给侧结构性改革, 促进能源高质量发展, 是摆在国家宏观决策部门面前的重要课题, 这其中, 对能源基地的发展状况开展科学评估更是一项基础性工作。

1 文献综述能源问题长期以来备受国内外研究学者关注。目前国外文献研究主要集中于环境规制下全要素生产效率水平, 成果主要有: 徐志伟[2]总结了目前环境规制下能源等行业生产效率的国外研究现状。 其中, 基于Fare 等[3]和Tone[4]提供的非参数估计方法, 研究包含环境规制要素的全生产效率及其变化。 如Piot-Lepetit 和Moning[5]将ML 指数分解为技术进步效应和效率提升效应, 发现环境友好程度越高, 生产效率水平越高; Margari 等[6]通过对DEA 无效率分解, 考察了意大利环境噪声规制强度与交通运输行业效率之间的关系, 结果发现强规制利于效率提升; Zhang 等[7]将污染物排放作为“坏产出” 对中国30 个省份的全要素生产率进行重新估计, 发现忽略环境因素的作用将严重高估中国生产效率增长; Chen 和Gong[8]将环境因素纳入能源消费评价模型, 研究其与能源效率之间的耦合关系, 发现环境改善对高耗能产业生产效率提升具有积极作用。

国内能源开发评价的主要成果有: 冯春晖等[9]通过分析目前国家大型能源基地开发模式的弊端,提出新形势下一体化开发建议; 陈玉龙[10]通过关键因素识别分析, 建立开发评价指标体系及AGAAHP-EM-TOPSIS 集成评价模型, 对能源项目开发水平进行评价, 构建能源开发时序多目标优化模型; 姚亚明等[11]对新疆能源基地非常规能源开发进行分析, 提出利于能源开发的政策与思路;郑可轲等[12]通过分析基地出力特性, 将三维出力模型与气象数据结合, 为基地能源调度提供参考;张正[13]借助基尼系数、 洛伦兹曲线和空间自相关等方法建立了系统的能源基地识别方法。

上述文献主要聚焦于能源基地发展的状态、属性研究, 随着中国能源供应形势趋于宽松, 相关研究难以支持能源开发的系统优化决策需要,应能源高质量发展和能源开发结构优化要求, 开展能源基地建设的投入产出效率研究显得较为迫切。

2 模型构建进行能源开发评价的方法较多, 应用较为广泛的有AHP 法、 DEA 方法等, 由于传统DEA 方法不能剔除随机误差和外部环境因素的影响, 难以真实反映出评价的实际状况, 部分学者使用改进的DEA 方法: 吴江等[14]基于不可分三阶段DEA模型分析中国全要素能源效率, 并从区域内部与外部提出改进措施; 张吉岗和杨红娟[15]运用三阶段模型分析区域能源利用过程中节能减排效率,并从政府、 企业、 公众3 个层面给出改进建议。能源基地开发过程有其特殊性, 受环境因素影响较大, 因此, 本文运用DDF-DEA 模型进行开发效率评价, 并根据评价结果提出优化路径将更具科学性和合理性。

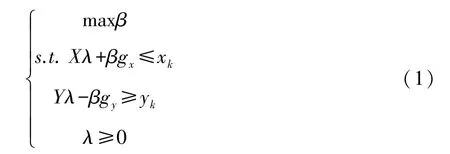

2.1 第一阶段: DDF 模型本文以传统BCC 模型为基础, 借鉴Chung等[16]提出的DDF (方向距离函数) 模型, 以投入为导向, 评价能源基地初始效率, 模型公式如式(1):

能源基地生产可能集合S={(x,y) x≥Xλ,y≤Yλ}, 式中, β 表示基地开发无效率程度的测量, X 向量表示基地初始投入, Y 向量表示基地产出, gx、 gy表示能源基地开发投入产出的方向向量, 定义gy=0, λ 表示线性组合系数, 判断规模效应变化。

2.2 第二阶段: 随机前沿模型(SFA)回归分析通过随机前沿模型(SFA) 解释第一阶段的松弛变量(初始投入与目标值之差), 并剔除外部环境和随机误差的影响, 得出仅由管理无效率造成的投入松弛, 构建SFA 回归方程如式(2):

其中, i=1,2,…,m; k=1,2,…,n; sik表示第k 个能源基地第i 项投入的松弛变量; zk=(z1k,z2k,z3k,…,zgk)表示第k 个能源基地第g 个可观测的外部环境变量, βi表示外部环境变量的待估系数; fi(zk;βi)表示外部环境变量对能源基地第i 项投入松弛变量的影响, 为环境值; vik表示随机噪声影响因素, μik表示管理无效率影响因素, 定义ε=sik-fi(zk;βi)=vik+μik, 表示混合误差项。

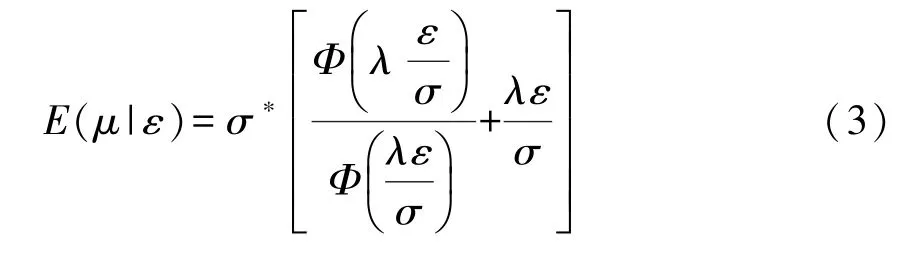

根据SFA 回归分析, 得出SFA 结果, 回归结果LR 值与自由度(环境变量个数), 5%显着性水平下的临界值进行比较, 如果大于临界值, 则拒绝不存在管理无效率项的假设, 说明SFA 回归分析有意义, 并利用结果参数进行随机因素与管理无效率的分离, 这里借鉴罗登跃[17]、 陈巍巍等[18]、 张根文等[19]的分离公式。 分离公式如式(3):

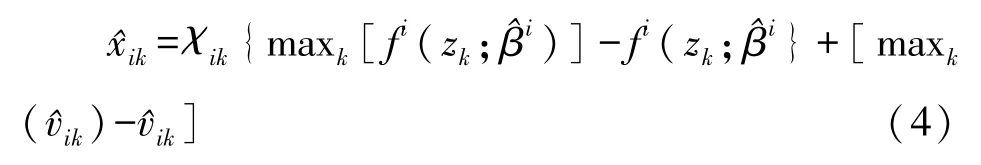

其中, χik表示第k 个能源基地第i 项投入初始值, ^xik为能源基地调整后的值, ^vik表示分离后的第k 个能源基地第i 项投入随机影响因素的估计值。表示外部环境变量的调整值, 即所有能源基地第i 项投入在最不好的环境下的投入增量;表示随机误差的调整值, 即所有能源基地第i 项投入在最大随机干扰因素影响下的投入增量, 这样做的目的是使得能源基地原始投入经过调整后, 能源基地处于相同的外部环境与随机因素影响中。

2.3 第三阶段: 调整后的DDF 模型将第二阶段调整后的投入^xik代替原始投入χik, 产出仍为原始的产出, 再次运用DDF 模型进行效率评估, 得到仅由管理无效率因素影响的更为客观真实的效率值。

3 变量与数据说明3.1 决策单元选取在国家政策引导与区域发展推动的双重驱动下, 各种类型的能源基地相继出现, 在众多能源基地中, 有的以单一一次能源开发为主, 有的以综合性能源开发为主, 有的立足本地供给, 有的立足外来能源加工利用。 从现阶段中国能源资源赋存及产业发展的特点出发, 本文以多能富集、对国家供应格局有较大影响力、 具有一定开发潜力、 跨省调运为原则, 选取20 个综合大型能源基地进行评价, 主要包括: 锡盟、 呼伦贝尔、 蒙东南、 晋北、 晋中、 晋东南、 蒙西、 陕北、 宁东、陇东、 东疆、 北疆、 南疆、 川渝、 云南、 贵州、皖北、 冀北、 陇西、 青西北。

3.2 投入、 产出指标选取为有效评价能源基地开发效率, 遵循系统科学、 简明可行、 动态引导、 标准通用、 灵活适应的原则, 按照DEA 模型经验法则, 结合能源开发效率评价相关文献资料, 确定2 个投入指标, 3个产出指标构成的指标体系。

3.2.1 投入指标选取

尧志祥[20]在矿产资源开发效率评价中, 将资本投入、 勘探资源量作为投入指标, 能源产值等作为产出指标。 徐杰芳[21]则选取煤炭资源量作为投入, CO2等污染气体作为非期望产出, 对煤炭资源型城市生态开发效率进行评价。 结合能源基地开发特性, 本文选取2 个投入指标: (1) 资产规模, 反映能源基地已有开发基础和条件, 用近5 年能源基地各种能源投资总额表示; (2) 能源资源量, 反映能源基地资源保障能力, 用能源基地化石能源与非化石能源资源可利用资源量表示。

3.2.2 产出指标选取

当前能源基地建设既要体现对能源供应的保障水平, 又要体现对区域经济的贡献能力, 还要体现能源开发的社会要求。 因此, 产出指标选取能源总产值、 国家战略影响力、 能源清洁度3 个指标。 能源总产值代表了基地开发的经济产出,以能源基地各类能源产量与售价乘积的和表示;国家影响力体现了能源基地对国家能源安全的贡献能力, 用基地能源跨区调运量表示; 能源清洁度, 反映能源基地清洁绿色发展的能力, 是能源基地开发社会效应的体现, 用清洁能源产量表示。

3.3 外部环境变量的选取外部环境变量指不在样本主管可控范围之内,但对能源基地开发效率评价造成一定影响的外部环境因素, 一般情况下, 环境变量选取3 ~5 个适宜。 一般说来, 经济发展水平、 产业结构等对能源效率有重要影响, 吕斌[22]分析省际能源效率时, 提出环境变量选取与经济发展水平、 产业结构、 能源结构、 地理位置密切相关, 本文结合能源基地开发特征, 最终选取能源基地所在区域能源消费、 所在区域GDP、 所在区域第三产业产值比重、 能源基地辐射能力4 个环境变量指标。 区域能源消费量, 是地区经济发展的源泉与动力,区域能源消费量越高, 对能源基地投入产出结构影响力也越大; 所在区域GDP, 反映了区域GDP对能源基地能源供应的拉动效应, 经济总量越大,对高质量能源需求越多, 能源基地开发投入、 产值等也将越大; 所在区域第三产业产值比重, 反映产业结构优化对能源消费的抑制作用, 影响能源基地的能源产量; 能源基地辐射能力, 反映基地参与能源消费中心供需平衡的影响力, 距离京津冀、 长三角、 珠三角、 华中等能源消费中心的距离越短, 其参与能源供需平衡的影响力越大,基地的辐射能力就越强, 对能源基地开发效率影响越大, 本文以距离京津冀、 长三角、 珠三角、华中最近能源消费中心距离与平均距离比重表示。

3.4 数据获取与处理根据能源基地开发效率分析的要求, 本文以2017 年为研究基年, 通过查找《中国统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》、 《中国经济年鉴》、 《中国矿业年鉴》、 《中国煤炭年鉴》、 各省统计年鉴以及中国资源网有关能源基地规划研究成果, 结合一些现场调研和部分文献资料, 进行能源基地开发效率测算。 由于各指标计量单位不同会对分析结果造成影响, 同时三阶段DEA 模型要求投入产出变量为正数, 因此本文借鉴Afonso 等[23]提出的无量纲化数据处理方法, 即用各项指标除以各自平均值的方法进行标准化处理, 可得到均值为1的无量纲变量[24]。

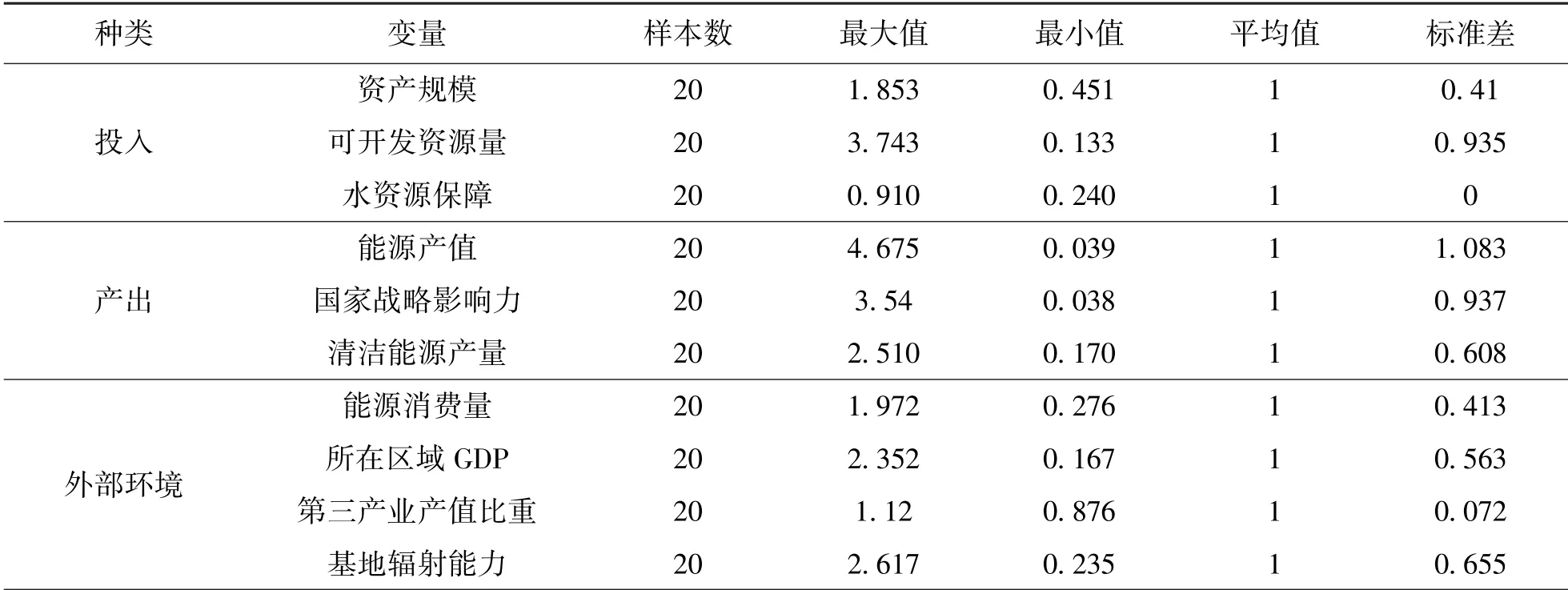

根据选取的决策单元、 投入产出指标和外部环境变量, 为对20 个能源基地数据的整体趋势把握, 对研究对象标准化处理后, 进行描述性统计分析, 从表1 可得: 不同能源基地各变量之间差异明显, 能源产值最为明显, 标准差为1.083, 国家战略影响力其次, 标准差为0.937; 能源产值与国家战略影响力均是陕北最大, 分别为4.675、3.54, 陇西最小, 分别为0.039、 0.038; 说明各基地的投入产出以及所处的环境不均衡, 差异较大。

表1 投入、 产出、 环境变量描述性统计结果

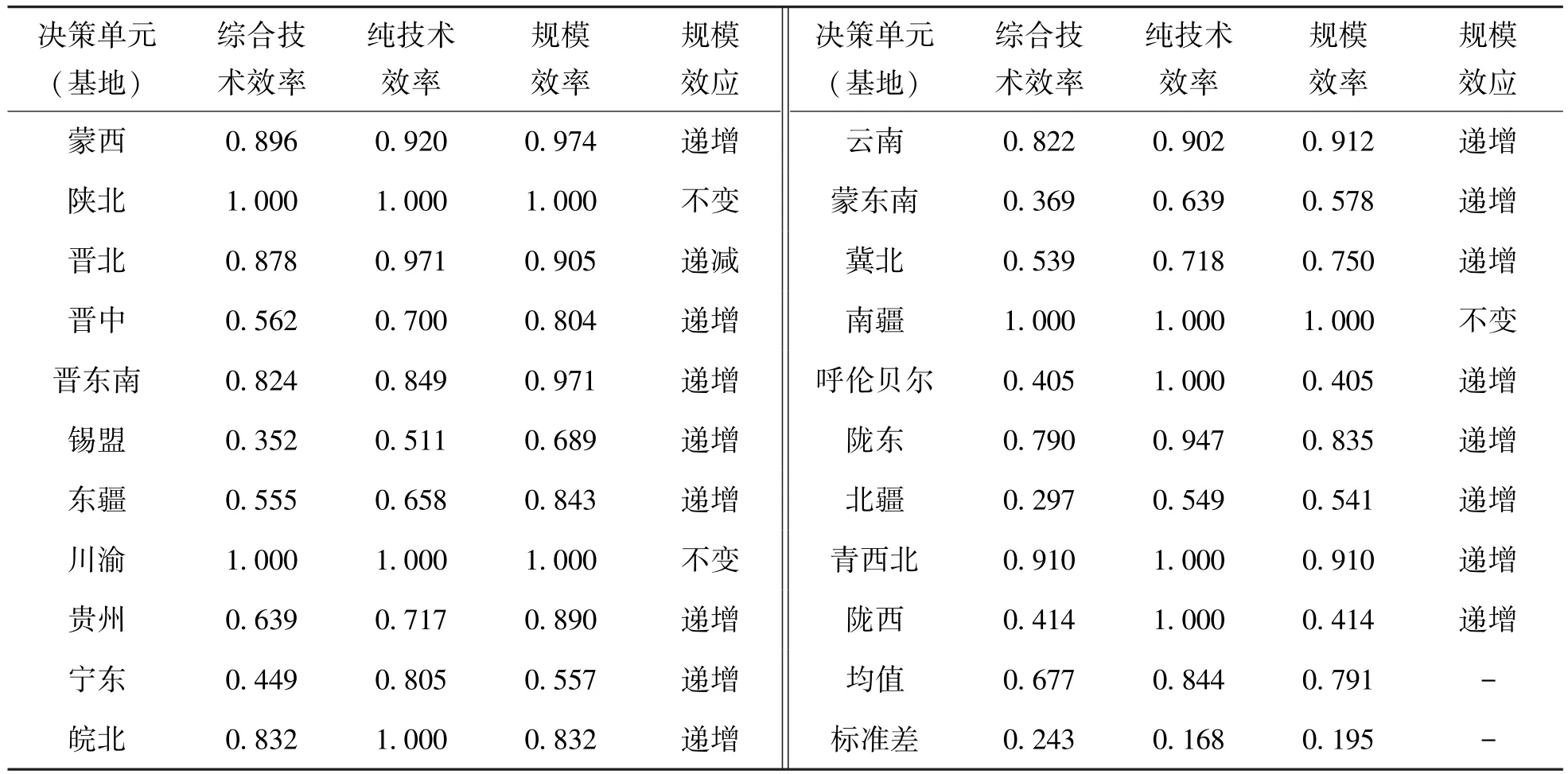

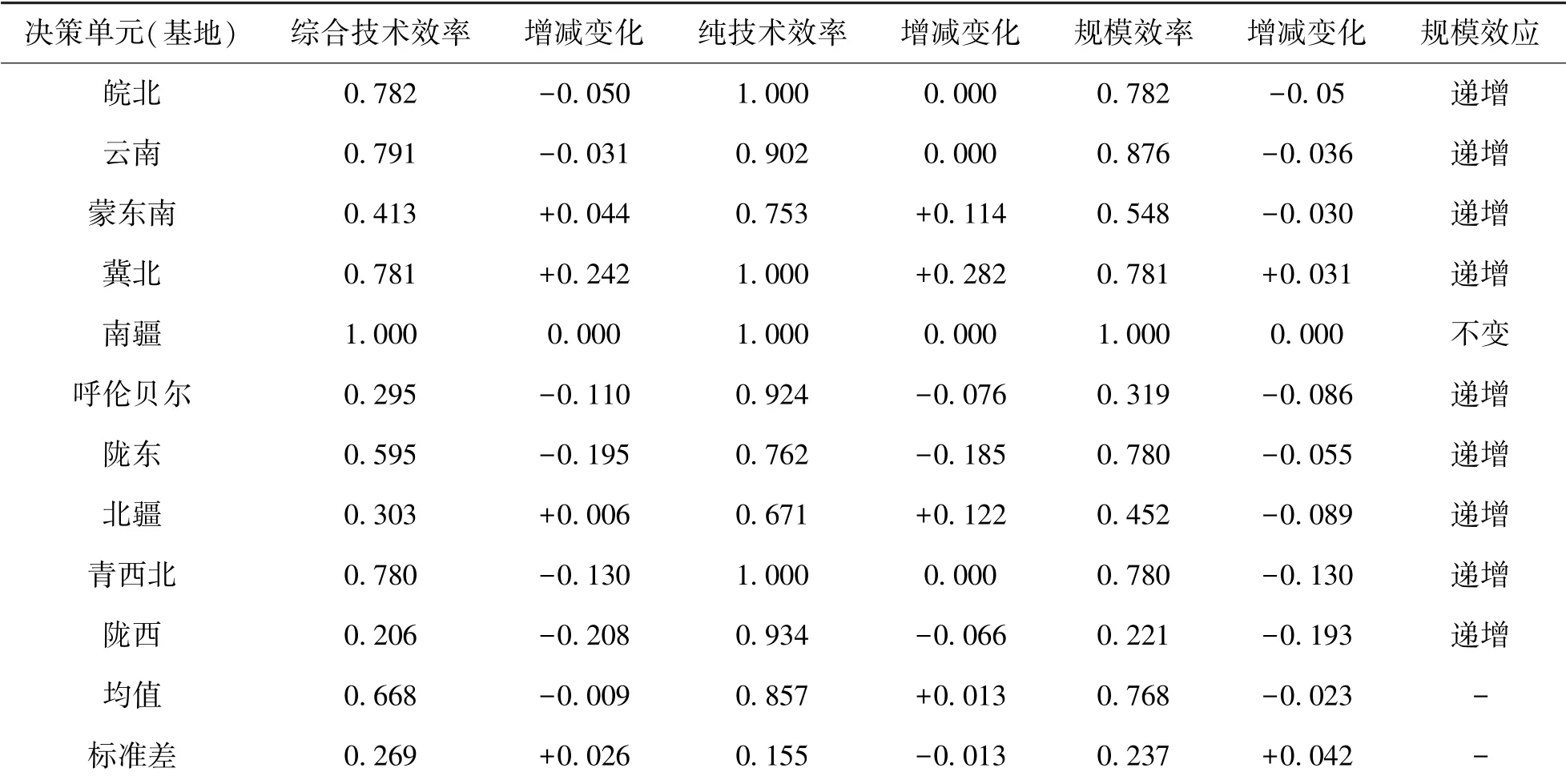

4 实证结果分析4.1 第一阶段实证结果分析在DDF-DEA 三阶段分析模型的第一阶段,采取方向距离函数模型(DDF), 利用MAXDEA软件, 对能源基地进行初始效率测算, 得出综合技术效率、 纯技术效率、 规模效率以及规模效应变化情况, 结果见表2。

表2 2017 年国家型能源基地开发效率初始结果

从能源基地初始效率结果可以看出, 在未剔除外部环境因素和随机噪声影响的前提下, 2017年能源基地开发效率的综合技术效率均值为0.677,纯技术效率均值为0.844, 规模效率均值为0.791。其中能源基地整体有效的有3 个, 分别是陕北、川渝及南疆, 表明这些能源基地处于开发效率的前沿面, 3 项效率值均为1; 其余能源基地均未达到整体有效, 其中, 锡盟、 宁东、 蒙东南、 冀北和北疆能源基地3 项效率值均低于平均水平。 从综合技术效率看, 50%的基地综合效率低于平均水平, 北疆能源基地综合效率最低; 纯技术效率结果中, 有60%的能源基地都相对有效, 其中,锡盟能源基地纯技术效率最低, 为0.511; 规模开发效率中, 呼伦贝尔规模效率值最低, 为0.405,其次是陇西, 为0.414; 最后整体来看, 20 个能源基地整体综合技术开发效率与规模效率普遍相对较低, 并且各个基地开发效率差异明显, 规模效应大部分仍处于规模报酬递增阶段。

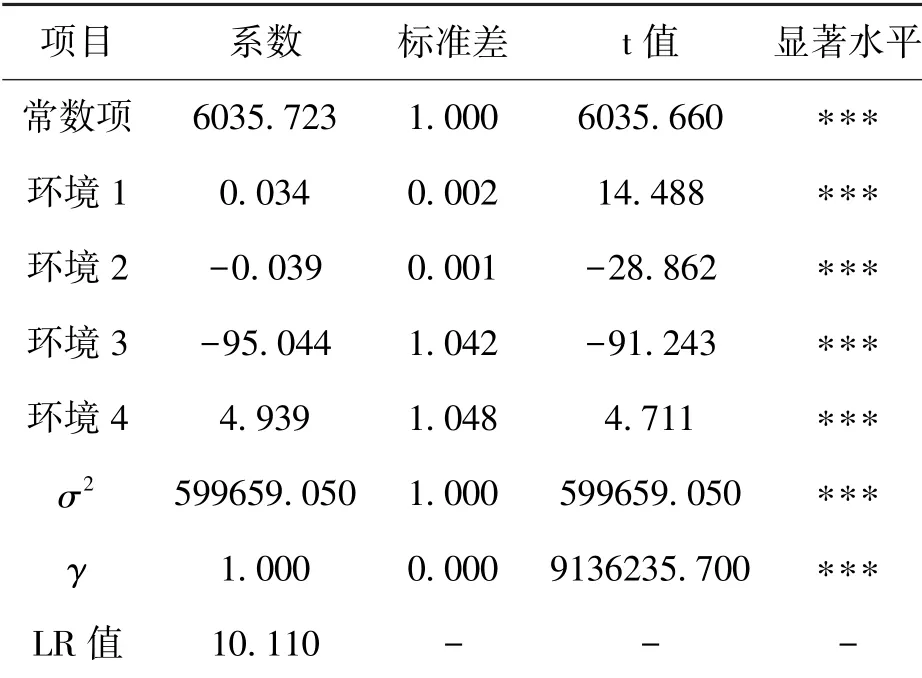

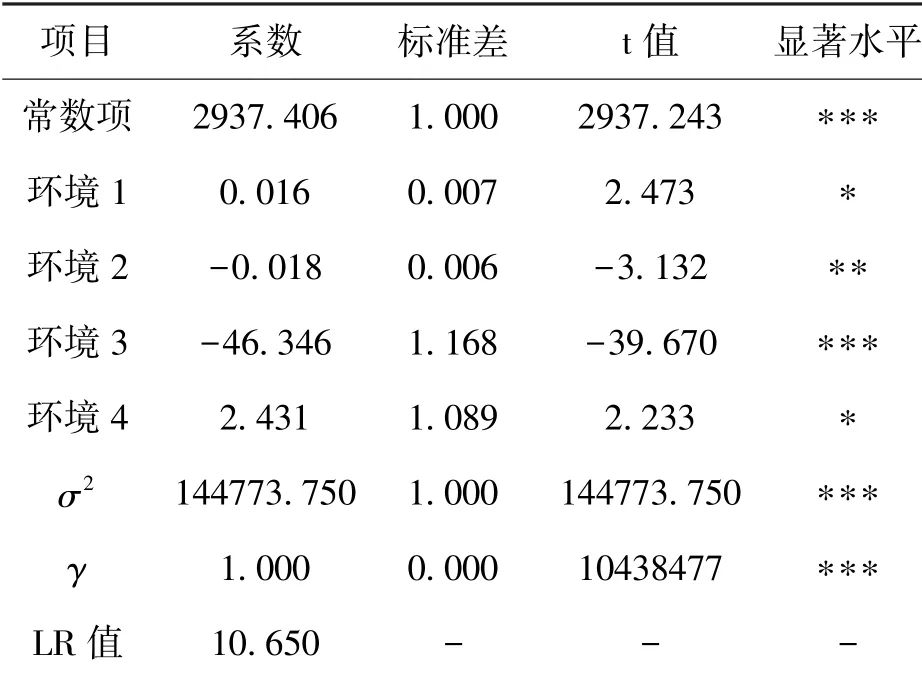

4.2 第二阶段结果分析第二阶段运用随机前沿模型, 利用Frontier 4.1 软件进行SFA 回归分析。 投入1 能源基地资产规模和投入2 开发资源量的松弛变量回归结果见表3、 4, 表中环境1、 2、 3、 4 分别是所在区域能源消费、 所在区域GDP 水平、 第三产业产值比重和基地辐射能力。

表3 投入1 松弛变量SFA 回归结果

表4 投入2 松弛变量SFA 回归结果

第二阶段运用随机前沿模型的前提是管理无效率存在, 根据SFA 回归结果可知, 投入1 与投入2 的松弛变量LR 值均大于临界值, 因此拒绝不存在管理无效率项的原假设, SFA 回归分析有意义; 通过表3 和表4 的回归结果可以看出, 4个环境变量对2 个投入松弛变量的回归系数均通过了10%显着性水平下的t 值检验, 说明环境变量对能源基地开发投入冗余存在显着影响, 进一步说明SFA 回归结果具有较高的信度与效度; 同时得出投入1、 投入2 松弛变量SFA 分析的γ 值均为1, 说明能源基地开发效率水平主要由外部环境因素与管理无效率两者主导, 随机噪声的影响作用则不大。 此时将重点分析外部环境变量对能源基地开发投入松弛变量的影响。

根据SFA 回归分析结果, 所在区域GDP 和第三产业产值比重对资产规模与可开发资源量松弛变量影响最显着, 且都呈现负线性相关关系。其中, 所在区域GDP 对资产规模与资源开发量回归系数为负, 并分别通过1%、 5%显着性水平检验, 表明随着地区GDP 水平越高, 基地资产规模与资源开发冗余量将会越低, 对基地开发效率提高有积极意义; 第三产业产值对两个投入松弛变量回归系数都为负, 并且均通过1%显着性水平检验, 表明所在区域第三产业产值比重的提高将使得资产规模与资源投入松弛变量减少, 从而产出不变的情况下节约投入, 这符合基地能源开发的目标。

根据SFA 回归结果, 所在区域能源消费水平、 基地辐射能力对两个投入松弛影响显着性水平较低, 且都呈现正线性相关关系。 其中, 所在区域能源消费量对资产规模与可开发资源量分别通过了1%、 10%显着性水平检验, 表明区域能源消费量越大, 资产规模与资源投入松弛度越高,即与基地开发效率呈现负相关, 不利于降低资产投入与能源强度; 基地辐射能力对资产规模与资源投入也分别通过了1%、 10%显着性水平检验,表明基地辐射能力越强, 对基地开发投入松弛量越大, 这与资源型城市开发路径相符, 但容易带来“资源诅咒”, 不利于提高基地开发效率水平。

基于对基地外部环境变量对投入松弛的作用间接得到对基地开发效率的影响, 因为不同基地开发投入受环境影响差异明显, 因此需要对原始投入进行调整, 有效避免外部环境因素影响, 保证各个能源基地处于相同的环境条件, 进而测算基地开发效率的实际水平。

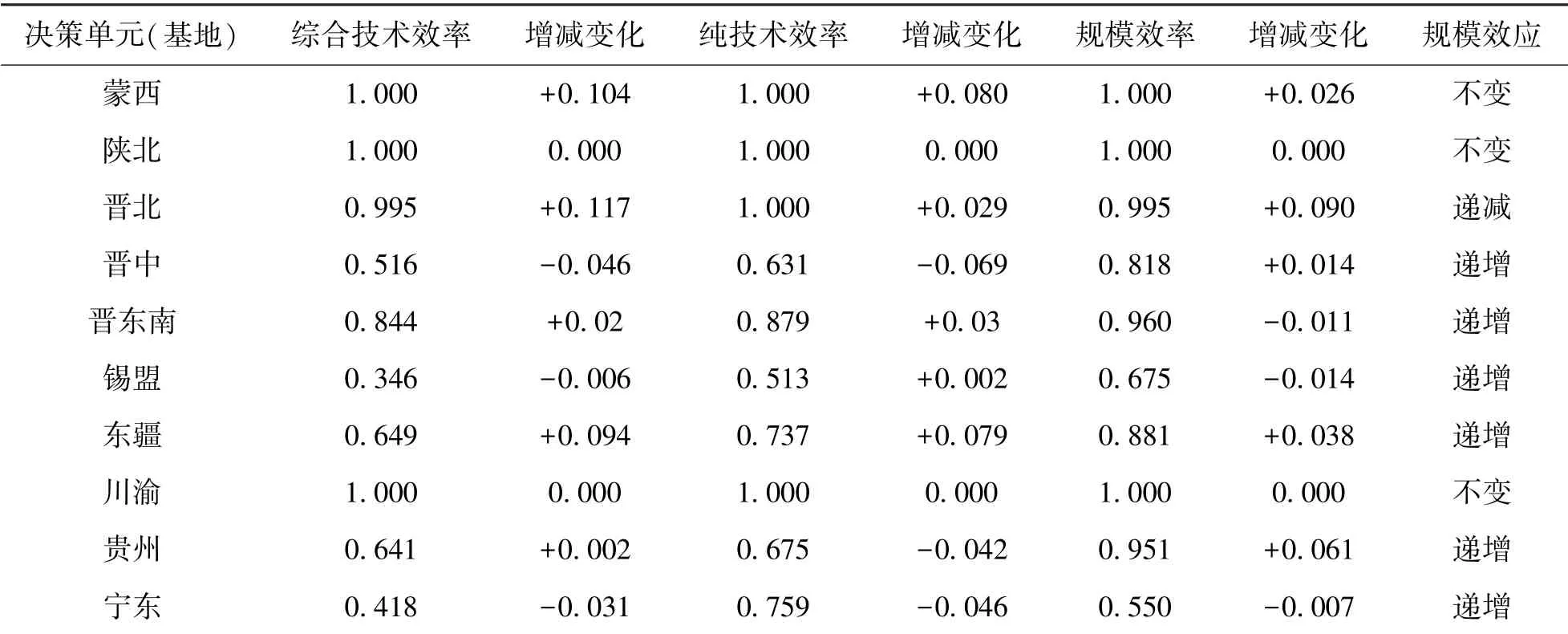

4.3 第三阶段结果分析第三阶段依照式(3) 能源基地原始投入进行调整, 产出不变, 再次运用DDF 模型, 借助MAXDEA 软件对能源基地开发效率进行测算。 调整后重新测得各基地综合技术效率、 纯技术效率、规模效率以及规模效应变化情况, 结果详见表5。

表5 能源基地调整投入后的开发效率结果

续 表

通过表5 得出以下结论: 在同样的外部环境条件下, 能源基地开发效率值发生了较大的变化,其中, 综合技术效率均值由原来的0.677 下降到了0.668; 纯技术效率均值由0.844 上升到了0.857;规模效率均值由0.791 下降到了0.768。 表明剔除外部环境因素和随机干扰因素后, 能源基地开发效率更加不理想; 造成综合技术效率平均水平低的原因是规模效率水平不足, 即提升能源基地绿色低碳开发效率关键要提高基地开发的规模效率。

首先,进行架构在同构网络基础上的普通概率洪泛算法仿真试验,在平面尺寸为2 000m×2 000 m的范围上随机设置400个节点,将节点的通信半径设定为200m。区域中心(1 000,1 000)附近的一个节点被选定为广播源点而其他节点作为目的地。在仿真试验中,传输概率从0到1逐渐增加,对目标数据进行收集。对节点收到的数据包的数量和跳数进行统计,用以测试网络的覆盖区域和平均路径长度。

从具体开发效率看, 整体有效的有4 个, 分别为蒙西、 陕北、 川渝和南疆, 3 项效率值均为1, 其中陕北、 川渝和南疆调整前后没有变化, 蒙西则由无效变为有效。 从综合技术开发效率与规模效率看, 陇西最低, 分别为0.206、 0.221, 下降幅度最大的也是陇西, 较调整前均下降50%,表明由于外部环境变量影响, 陇西综合开发效率被明显高估, 同时说明基地规模水平是制约陇西开发效率的主要因素。 从纯技术效率来看, 锡盟最低, 为0.513, 较调整前有所上升, 但上升幅度较小, 表明锡盟的开发效率由内部管理无效率主导; 变化幅度最明显的是冀北, 调整后, 纯技术效率明显上升, 表明受外部环境显着影响, 效率被低估。 其余能源基地调整前后变化幅度较小,表明对外部环境与随机噪声敏感度较低, 即开发效率由内部管理水平决定。

从规模效应看, 调整前后没有发生改变, 除了处于前沿面的基地, 大部分能源基地处于规模报酬递增阶段, 表明大部分能源基地依然需要通过扩大要素投入的途径提高基地开发效率; 仅有晋北是规模报酬递减, 未来能源开发重点是控制开发规模, 推动基地转型是根本。

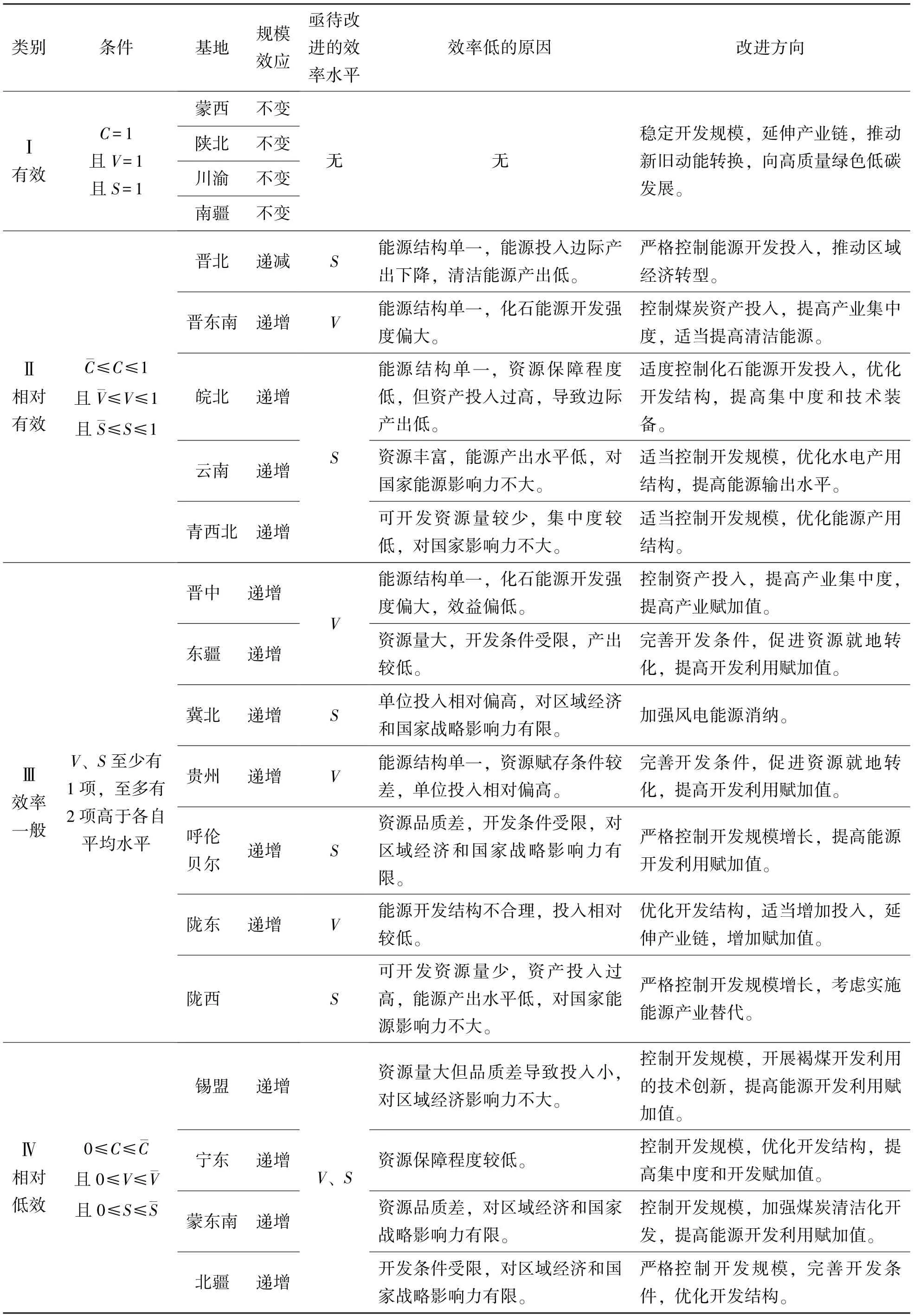

5 能源基地开发效率分析及开发路径建议5.1 能源基地开发效率分析以3 项效率的平均水平为界限, 将能源基地划分为4 类, 分别是有效、 相对有效、 效率一般以及相对低效, 并对第三阶段结果进行分析, 结果如表6。

5.2 能源基地开发路径建议5.2.1 稳步开发Ⅰ类能源基地

蒙西、 陕北、 川渝和南疆这4 个能源基地整体效率最高, 应保持既有开发态势, 持续增加投入, 进一步优化开发结构, 提升开发质量, 巩固在国家能源战略布局中的地位。 蒙西能源资源富集, 多能并存, 优质资源量蕴藏丰富, 可保持煤炭开发规模的合理增长, 但必须同步提高煤炭开发附加值, 延伸产业链, 推动产业进化, 同步加强

清洁能源开发, 持续提升清洁能源输出比重。 陕北能源结构多元, 煤炭、 油气、 新能源资源丰富,应重点推进多能互补, 加强产业协同, 着力提升石油、 天然气的可持续发展能力, 扩大煤电输出能力。 川渝基地水电资源丰富, 页岩气开发在国家战略中具有重要地位, 应持续加强页岩气产业投入, 加快推进页岩气产业化、 规模化, 优化水电输出通道, 优先输配四川水电, 降低弃水率,扩大清洁能源贡献率。 南疆基地在保持油气稳产的基础上, 紧密结合南疆区域经济发展和能源需求, 保持合理的投入, 实现资源优势向经济优势转化, 以能源的发展推动区域经济社会的可持续发展。

表6 能源基地开发效率分类分析

5.2.2 优化开发Ⅱ类能源基地

晋北、 晋东南、 皖北、 云南及青西北能源效率相对较高, 与区域能源生产消费及经济发展有较好的适应性, 需要在部分领域补短版, 优结构,提质量。 晋北基地具有良好的开发基础, 发展水平居于同类基地前列, 对国家能源战略具有重要影响力, 长期的高强度开发, 使得能源发展呈规模报酬递减趋势, 应严格控制传统能源开发节奏,稳步推进煤炭的清洁转化, 优化产业链布局, 促进基地产业进化。 晋东南基地具备良好的区位优势, 存在煤炭产业投入过大的问题, 应着力加强煤炭产业链延伸, 推动能源产业与关联产业嫁接,提高产业附加值, 提高清洁能源输出比重。 皖北基地地处能源消费中心, 开发强度大, 存在资源约束, 规模效率不高, 应控制煤炭开发, 促进煤炭就地转化, 提高清洁能源输出比重。 云南基地清洁能源资源丰富, 但发展水平不高, 应加大能源产业投入, 加强基础设施建设, 促进水电消纳,增强能源开发对区域经济的带动作用。 青西北基地多能互补, 尤以太阳能资源丰富, 但能源输出结构不合理, 太阳能消纳能力不足, 应统筹太阳能开发与煤电建设及能源通道建设, 实施协同发展, 促进油气稳产, 通过能源开发带动区域经济发展。

晋中、 东疆、 冀北、 贵州、 呼伦贝尔、 陇东及陇西能源基地开发效率一般, 具有一定的开发优势, 但在投入产出的技术效率或规模效率方面存在一定的不匹配性, 应扬长避短, 实施差异化发展。 晋中基地能源发展技术效率较低, 应加大煤层气开发, 提高煤炭产业集中度, 促进煤炭就地转化, 提高煤层气、 煤电等清洁能源输出, 控制焦化产业规模。 东疆基地资源总量大, 开发规模与资源量不匹配, 应扩大投入, 加强能源输出通道建设。 冀北基地规模效率不高, 应稳定能源建设投入, 大力促进风电消纳。 贵州基地发展基础弱, 资源赋存条件差, 应适当加大以能源产业链延伸为重点的能源投入, 以能源开发带动区域经济发展, 促进煤电建设, 在区域能源平衡中发挥重要作用。 呼伦贝尔基地控制煤炭开发, 根据区域能源消费统筹发展煤电和风电。 陇东基地发展基础薄弱, 投入不足, 能源输出不足, 应加大油气为重点的能源投入, 实施煤电一体化为主的煤炭开发, 完善能源输出通道, 使陇东能源参与区域平衡, 通过能源开发推动区域发展。 陇西基地能源产业结构单一, 对区域经济影响小, 能源输出通道有限, 不宜继续扩大投入。

5.2.4 控制发展Ⅳ类能源基地

锡盟、 宁东、 蒙东南、 北疆开发效率总体偏低, 应稳定既有发展规模, 优化结构, 重点保障区域能源供应为主。 锡盟、 蒙东南基地在控制煤炭规模的基础上, 实施煤炭开发向煤电输出的转化, 实施新能源开发的煤炭等量替代。 宁东基地开发强度较大, 在总量稳定的基础上, 控制煤基产业的投入, 适度发展新能源产业, 推动煤基产业的减量替换。 北疆基地市场有限, 以油气开发带动区域经济发展, 根据区域能源消费需求, 适当发展煤电产业。

6 结论与启示基于对国家20 个大型综合能源基地的综合分析, 可获得如下结论:

(1) 提高能源基地开发效率是优化能源开发布局、 推进能源生产革命的重要举措。 复合DDFDEA 三阶段评价模型比传统DEA 模型更准确地反映了能源基地开发状况, 对能源开发决策具有更好的支撑作用。

(2) 第一阶段结果表明20 个能源基地初始效率值中, 开发整体有效的基地数量较少, 仅有陕北、 川渝和南疆能源基地, 比例不到1/5; 同时各能源基地开发效率差异明显。

(3) 第二阶段SFA 回归分析结果表明所在区域GDP 和第三产业产值比重对资产规模与可开发资源量松弛变量影响最显着, 且都呈现负线性相关关系。

(4) 第三阶段调整后的开发效率结果表明在同样的外部环境条件下, 能源基地开发效率值发生了较大的变化, 中国能源基地开发水平可划分为4 个等级, 其中, 蒙西、 陕北、 川渝和南疆基地开发效率高, 为Ⅰ类能源基地; 晋北、 晋东南、皖北、 云南及青西北基地开发效率相对较高, 为Ⅱ类能源基地; 晋中、 东疆、 冀北、 贵州、 陇东基地开发效率一般, 为Ⅲ类能源基地; 锡盟、 宁东、 蒙东南、 北疆、 呼伦贝尔、 陇西开发效率总体偏低, 为Ⅳ类能源基地。

(5) Ⅰ类能源基地应保持既有开发态势, 稳步开发; Ⅱ类能源基地应积极补短板, 优化开发结构, 进一步提升开发水平; Ⅲ类能源基地应结合优势, 实施差异化发展; Ⅳ类能源基地开发效率普遍较低, 开发优势不明显, 提升空间较小,应控制发展。

基于以上结论得出有关政策启示如下:

(1) 国家在进行能源转型的过程中, 关键在于煤炭能源清洁化开发利用技术发展, 应不断建立完善传统能源领域科技创新发展机制, 实现传统能源智能化开发利用, 优化能源开发结构, 将能源大省、 能源基地打造成全国能源科技创新的策源地。

(2) 全国各省份尤其是大型能源基地所在区域, 应着力构建清洁、 低碳开发模式, 地方政府鼓励风、 光、 水、 火、 储多能互补的良性循环的能源开发生态圈, 并不断完善能源产业政策支撑体系, 不断扩展传统能源清洁开发的转化形式。

(3) 国家能源基地是能源革命的排头兵, 更是国家建设清洁能源为主体的重点实验室, 对不同能源资源的开发源于对各种能源资源的精准认知, 因此各能源基地所在区域地方政府按照国家能源规划相关要求, 对各类能源基地未来发发进行精准划分, 分类开发, 协调并进, 同时提高对各能源基地开发的技术资金支撑, 实现能源基地构建现代化智能开发体系的目标。