(成都信息工程大学统计学院,成都 610103)

引 言金融是经济的核心,它属于战略性资源,本身具有稀缺性[1],其发展与经济的发展具有极大的相关性、协同性与一致性。对于一个发达的经济体而言,与之相适应的完善的金融体系必不可少,该体系基于各类金融机构的支持提供多样化的金融业务,以此为经济提供服务。以空间为视角,金融业在发展过程中已经出现金融资源高度集中的现象,形成了金融集聚群[2],它们是范围经济、规模经济以及区域专业化分工的全新演绎,在全球化、信息化等宏观发展背景下,金融集聚现已成为增强区域金融业综合竞争力,推动区域经济实现进一步发展的重要方式[3]。

Alfred Weber (1968)[4]在空间分析体系中首次提出了 “集聚经济” 的概念;Marshell(1980)[5]利用空间集聚外在性理论对金融集聚现象作出了解释,自此,学者们开始重视对金融集聚与经济增长关系的研究; Porteous(1995)[6]以信息外在性与规模经济为视角解释了金融产业集聚发生的原因。在我国,李红和王彦晓 (2014)[7]采用计量经济方法分析了我国东、中、西部金融集聚与空间溢出的现象,得出金融集聚能够推动地区经济发展的结论;王弓和叶蜀君 (2016)[8]认为金融集聚可带动各类生产要素在空间上实现集聚,由此产生强大的外部溢出效应;邹海荣等 (2018)[9]实证分析了长三角地区城市金融集聚同经济发展的协调程度,以此为基础对此种空间溢出效应促进地区经济增长的作用作了论证。

综上,学者们的诸多研究缺少对空间因素影响的考虑,本文将我国31个省级单位的相关数据作为样本,基于对金融集聚水平的测度,将空间因素考虑在内,引入控制变量进行模型构建,研究金融集聚对经济增长的影响及其效益的时空分异性,为相关金融政策的制定提供理论依据。

2 金融集聚促进经济增长的效益机制2.1 集聚效益促进经济增长集聚效益是由金融集聚形成的额外收益,对经济增长的促进来自于4方面[10]:(1)金融集聚具有外部性,在金融机构出现大规模的集聚现象时,企业周转资金与时间以及投融资成本与风险均会降低,且能够拉动附属产业的发展,提升机构间的合作效率,更有效率的合作会增加其拓展新产品与服务的动力,这些均能促进区域经济增长;(2)金融集聚区与网络结构的集聚与优化会降低区域内各机构的交易费用,并会有超额收益产生,它们共同对区域经济的增长形成推动;(3)金融集聚区通常位于某个地区或国家经济发达的地区,它既是资本及人力集中的区域,又是知识与技术密集区,大量的知识与创新资源有利于创新环境的形成;高速的信息流通又能推动各产业的技术进步及发展;新的技术与知识可快速向其他企业传播,这些都会加速产业的更新与升级;(4)在金融集聚程度不断增加的过程中,其外部经济、技术、创新等效益也日益加强,它们会形成强化机制进一步作用于金融集聚,使其向更高阶段发展。

2.2 辐射效益促进经济增长增长的动力以增长点内部金融集聚效应的出现为来源,在金融增长点出现后,会在不断的积累中将自身发展强化,这主要通过涓流效应与极化效应[11]来实现,前者指金融集聚核心区通过设立金融分支机构或投资等方式带动附近区域金融与实体经济增长;后者则是指核心区通过竞争使区域外的金融业失去竞争优势,逐渐缩小其规模。在它们的作用下,金融资源会进一步集聚,金融集聚核心区域也会进一步补充与扩张,而市场的空间是一定的,在其达到饱和状态后,多余资源会向周边地区流动,这是金融集聚加速资本积累并逐步转化为投资的过程,企业融资成本会因此而降低,区域内企业可获取投融资便利,通过对资源的有效配置达到供求平衡,最终在金融辐射过程中带动周边经济的增长。

2.3 知识溢出效益促进经济增长对于金融业集聚而言,正式与非正式网络的形成是其新特性,对技术的采用则是其发展新形势的体现。金融知识溢出与集群技术学习两者之间关系十分密切,它们相辅相成,前者会对后者形成推动,后者又会对前者产生加速作用。金融工作者之间互相学习,可使金融知识产生经济回报,通过知识的溢出作用减少机构间成本,加速金融信息与知识的利用,提高其利用效率,使其成为获取利益、实现经济增长的新手段。此外,在不同金融知识的碰撞过程中,会进一步产生新知识,人员技能亦会由此而增加,令不同企业间具备相似组织管理结构与制度框架等,提高企业知识被吸收并借鉴的便捷性,使得金融知识溢出更加容易,在保证金融知识外在性的同时促进创新与经济增长。

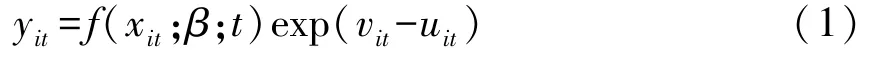

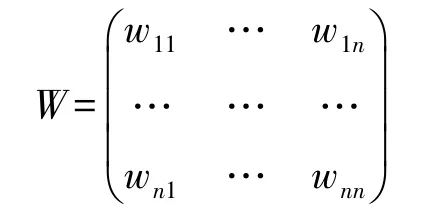

3 实证分析3.1 研究方法(1)空间权重矩阵。空间权重矩阵对变量之间在区域上空间联系的密切程度进行衡量。任何事物均同其他事物存在相互联系,但地理学第一定律指出,相对于地理位置距离较远的事物而言,地理位置距离较近的事物之间的联系更加密切[12],故此处选取以邻接距离为基础的空间权重矩阵,定义如下:

该表达式中主对角线上的元素表示相同区域之间的距离, 有w11=w22=…=wnn=0, 若i与j两区域有相同边界,则wij=1,反之,则wij=0。

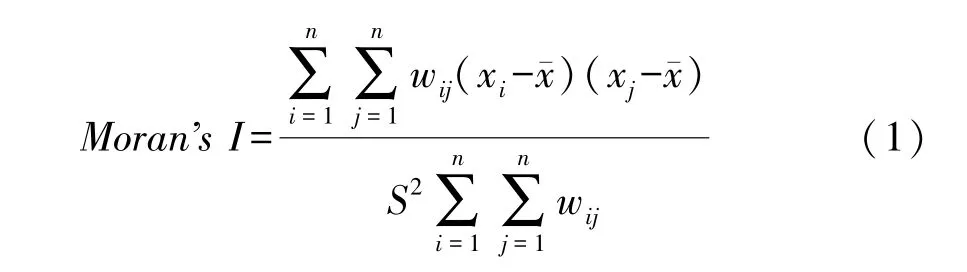

(2)空间相关性检验。相关性检验的目的在于对邻近区域相似变量取值的存在与否进行验证,以形成区域空间中的集聚效应。相似属性指标如果出现积聚现象,则视作空间正相关,反之则为负相关,若检验值为随机分布,则表示空间效应不存在或效应比较弱。近年来,学者们关于空间相关性检验的研究多使用Morans I、Geary C指数以及Getis-Ord指数G等,其中以Morans I应用最广,本文亦选用该指数检验空间相关性,计算公式如下:

通常,Morans I值的取值范围为[-1,1],绝对值越大,空间相关性也越大,当Morans I值大于0时,表示正相关,即高-高相邻、低-低相邻,而当其小于0时,表示负相关,即高-低值聚集,若该值与0接近,则表示空间分布相关性很小,等于0则无相关性存在,即空间分布是随机的。

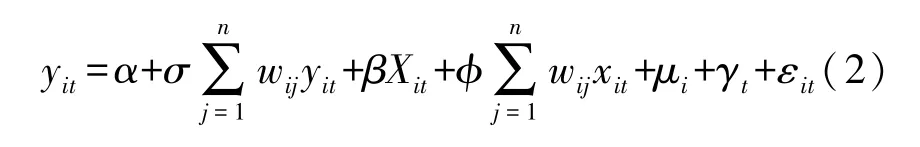

(3)空间计量模型。在近年来针对空间问题展开的研究中,学者们使用较多的有SAR(空间滞后)、SEM (空间误差)与SDM (空间杜宾)计量模型[13]。相较而言,SDM模型的适用性更高,可对解释变量与被解释变量的空间相关性作更好的解释,既能解释区域受到的影响,又能对空间溢出效应进行分析,模型基本形式表示如下:

式中各字母表示含义为:yit——地区i在t时期的人均 GDP;Xit——各解释变量;μi——个体效应;γt——时间效应;εit——随机扰动项。

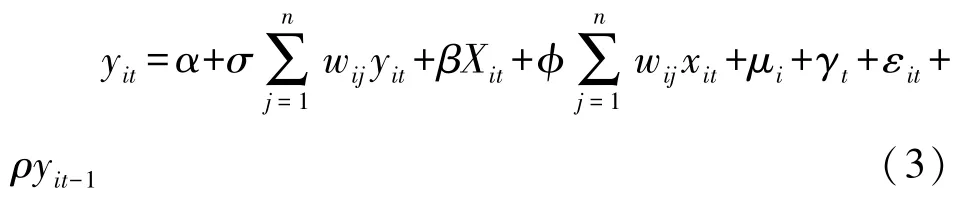

(4)时空杜宾模型。以上述空间杜宾模型的构建为基础,为了考虑时间上的动态变化,同时规避内生性影响,还应引入时空杜宾模型,公式如下:

式中,yit-1所代表的是经济增长的滞后项,其他均一致于式 (2)。

(5)效应分解。实际上,杜宾模型的估计结果并不是变量自身真实的外溢效应,为了便于对变量估计系数的解释,还需对模型进行偏微分分解,以此明确变量的实际影响。

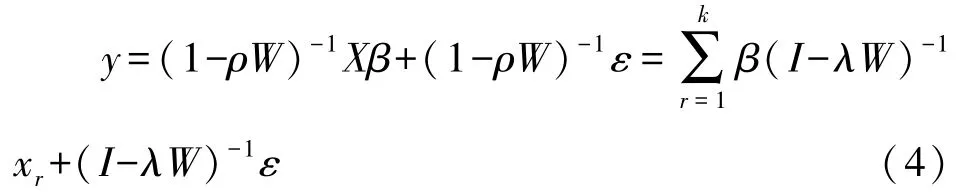

用矩阵形式表示空间计量模型 (2),有:

式中,xr为解释变量r, 令Zr(W)=βr(I-λW)-1, 则有:

对式 (4)分别就区域j有关第r个解释变量求偏微分有:

式中,Zr(W)ij表示j中r对i的影响,即间接效应,是Zr(W)非对角元素的平均值;当i=j时,表示区域i中解释变量r对本地区的影响,即直接效应,是矩阵Zr(W)对角元素的平均值;间接效应与直接效应之和表示总效应。

3.2 指标选取与数据来源经济增长指标。选取国内31个省级单位的人均生产总值表示地区经济增长实际情况。

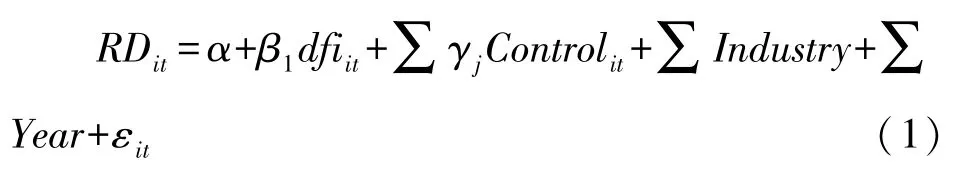

金融集聚指标。使用区位熵反映各区域金融产业的集聚情况,计算公式如下:

式中各字母表示含义为:LQit——金融产业t时期的区位熵;eit——金融产业t时期的经营水平(产值、就业等);ent——全国金融产业t时期的经营水平;Ein——区域i各行业的经营水平;Enn——全国各行业的经营水平。

若LQit≠1,则表示区域i在t时期有一部分是为区外服务的;LQit最大之时是区域i金融业专业化程度最高之时,亦即金融业集聚化程度最高之时;LQit越低,金融业集聚化水平越低。

区位熵指数之所以能够对地区金融集聚程度进行衡量,是以下述思路为基础的:若某一区域金融集聚程度较高,那么与此区域其他行业相较,金融业集聚化发展的规模是较大的,其在全国同一行业中的占比较大,而且其金融业规模也要大于此区域其他行业,故集聚化程度高,也会表现出较高的地区专业化水平[14]。

为了更进一步把握金融集聚经济增长效益潜在的时空分异性,避免由于模型选择带来的内生性导致结果偏差问题的出现,将可能对经济增长产生影响的几种因素引入作为控制变量,主要包括产业结构ISU(第二与第三产业产值占地区生产总值的比重)、投资水平INV(固定资产投资额)、政府干预GOV(地方财政一般预算支出占地区生产总值的比重)、金融业从业人员规模LAV(金融业从业人数占总就业人数的比重)。

本文研究过程中所用到的数据主要来自2009~2018年 《中国统计年鉴》、 《中国金融年鉴》、 《中国劳动统计年鉴》以及空间地理科学网站,部分为整理计算所得。为了将数据与实际间的差距缩短,确保数据结果有较高的解释性,以2009年为基期就人均GDP作平减处理,得到实际人均GDP。

4 实证结果(1)金融集聚水平测度。我国金融集聚存在的时空分异性比较明显。具体地,北京、天津、上海、浙江、福建等经济发达的地区有较高的金融集聚度,这些区域汇聚的优质资源 (技术、人才、政策支持以及创新)比较多,经济发展水平比落后地区高得多;贵州、四川、青海、新疆等地区金融集聚度比较低,这些区域经济发展基础比较薄弱,资源拥有量小。近年来由于受到西部大开发等政策的支持,新疆等落后地区借助 “后发优势”也开始加快发展步伐,故其金融集聚度也有相对快速的发展;北京、上海等地区已有较为成熟的产业体系,金融业发展起步较早,基础深厚,故其提升速度比较慢。

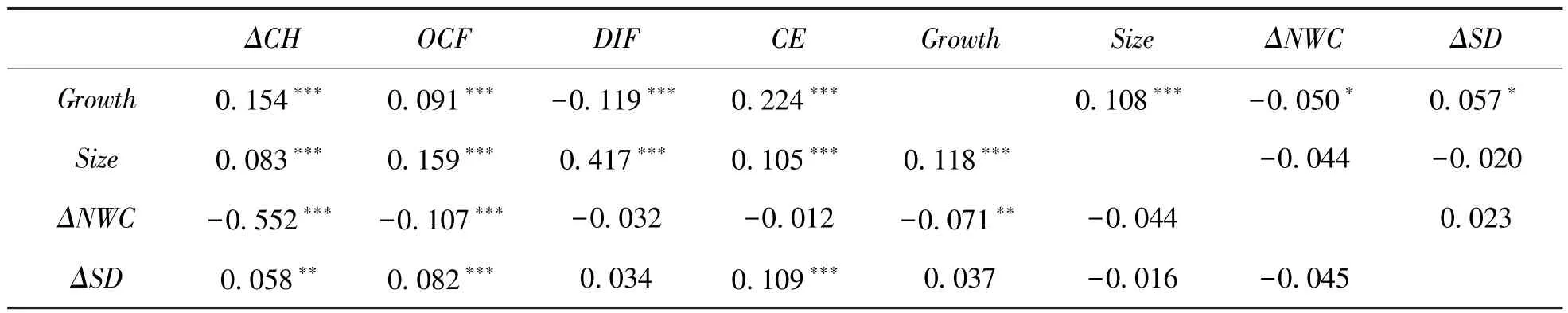

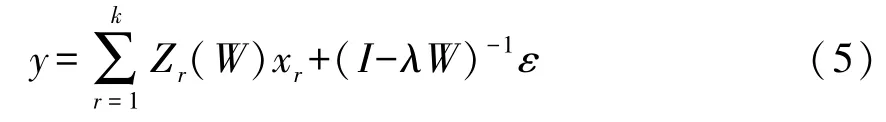

(2)空间相关性检验。使用Morans I对GDP存在空间相关性的情况进行检验。针对我国31个省级单位的经纬度进行空间矩阵的构建,计算平均值、标准差、最大值及最小值,确定各区域之间的距离,就历年的人均GDP作空间相关性检验,得到2009~2018年各省级单位该变量的Morans I检验结果,如表1所示。

表1 2009~2018我国人均GDP的Morans I检验结果

根据表1可知,2009~2018年我国31个省级单位人均GDP通过显着性检验 (1%显着水平),表明我国各区域的经济增长存在显着的空间相关性,相关性为正,各区域之间的经济发展有一定的相互促进关系;各组数据所显示的检验结果均是显着的,又意味着我国区域间经济发展有空间溢出效应存在。

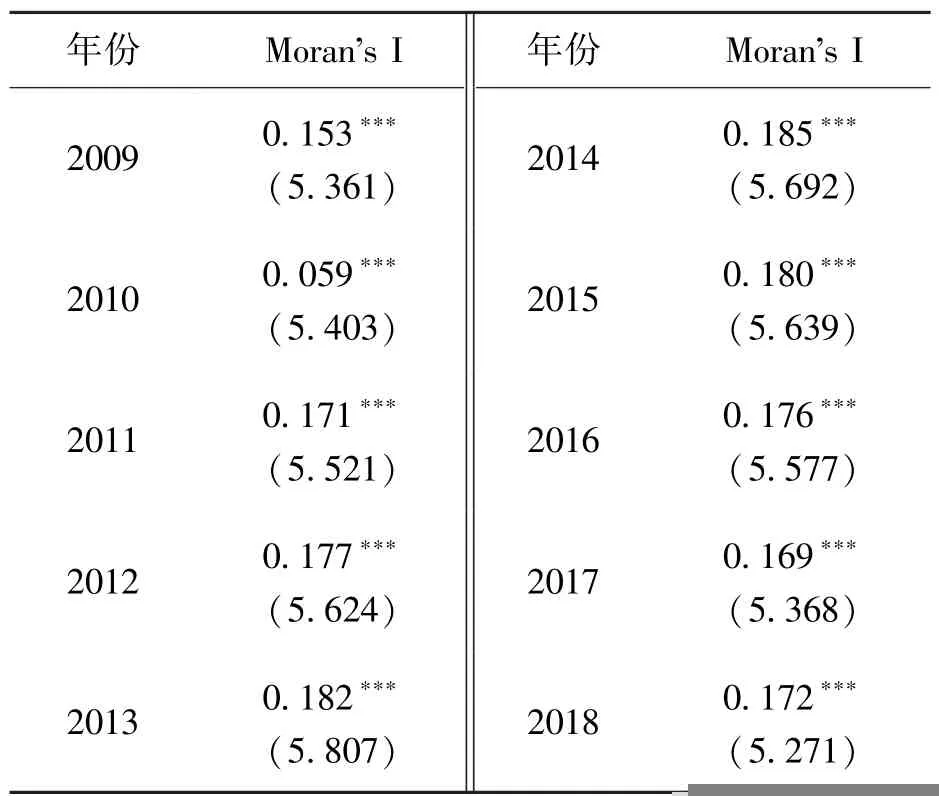

针对2018年经济水平进行局部Morans I散点图的绘制,见图1。

图1 2018年Morans I散点图

图1中各省级单位分布在不同象限,各象限依次表示高观测值区域被高观测值区域包围、高观测值区域被低观测值区域包围、低观测值区域被低观测值区域包围、低观测值区域被高观测值区域包围。观察图1,除广东、安徽、河北、吉林、江西、山西、河南与黑龙江8省之外,其他省级单位均处于一、三象限,故可得出一致于上文的结论,即我国经济增长的空间相关相应比较明显。

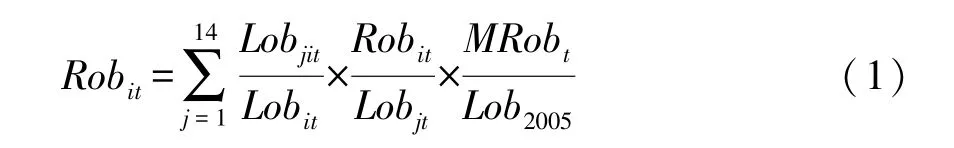

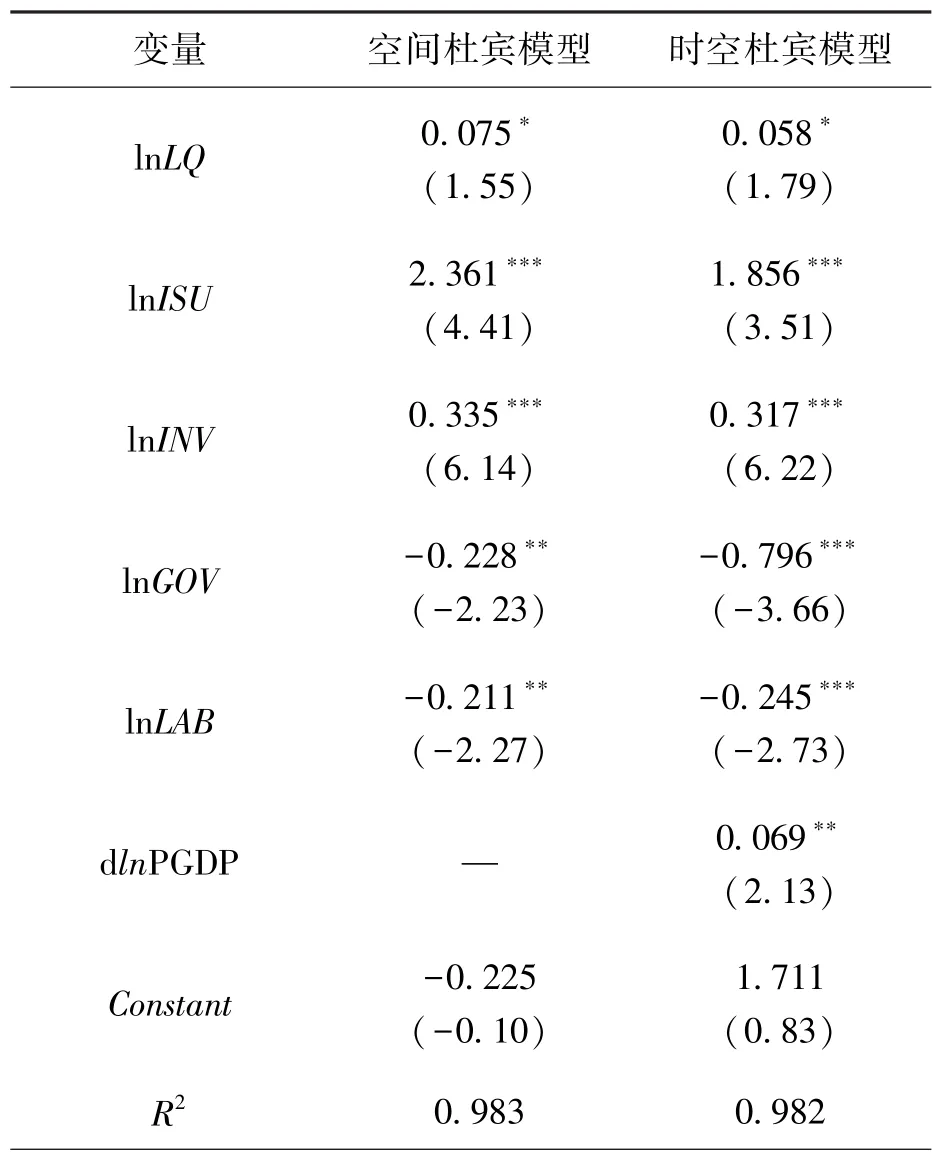

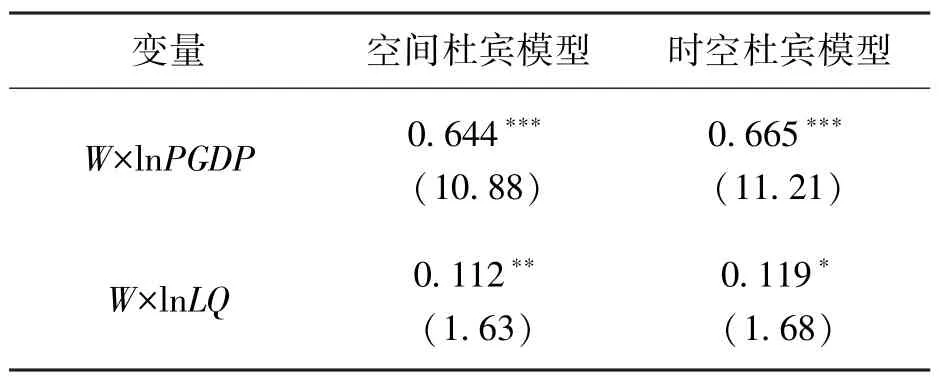

(3)空间计量与时空杜宾模型分析 (表2)。

表2 杜宾模型分析结果

续 表

根据表2,以邻接距离矩阵为基础的空间计量模型拟合效果比较好,综合拟合度,选择拟合优度较高的时空杜宾模型作重点分析。模型W×lnGDP为正,表明我国区域经济发展 (省际间的经济增长)具有明显的空间溢出效应。此外,金融集聚水平可以在较大程度上对我国经济发展产生促进作用。通过集聚效应的发挥,金融集聚会加快资本、人力、知识、技术等要素的集聚,加快产业区形成,减少金融交易支出,降低交易风险,优化企业管理,促进区域经济进步。W×lnLQ回归系数为正,意味着对于某一具体区域而言,其自身的经济增长会在辐射效应的作用下对邻近区域的经济增长形成推动,即产生溢出效应。

就其他控制变量而言,产业结构lnISU效应系数为正,意味着我国经济发展在结构性减速阶段,虽然结构红利在一定程度上被减弱,但由于受到高端制造业发展等的影响,产业结构的调整仍然有一定的推拉作用存在;投资水平lnINV效应系数为正,表示固定资产的投资在现阶段仍旧是经济追求发展与进步的推动力之一;政府干预lnGOV效应系数为负,表明政府的干预并不利于经济的发展,究其原因,可能在于过多的政府管控有时会对生产要素的最优配置产生阻碍,进而抑制经济进步;金融业从业人员规模lnLAB效应系数为负,表明在我国经济转型发展的阶段,仅仅依靠金融产业劳动力规模的增大无法推动经济发展。

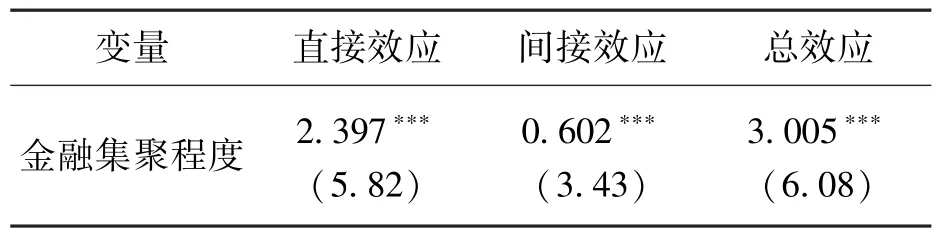

(4)经济增长空间效应分解与分地区分析。为了更加深入地明确金融集聚对经济增长的空间影响,借助偏微分方程分解空间效应。具体地,将变量效应分解为直接效应与间接效应 (此处仅分析金融集聚这一解释变量,篇幅所限不再考虑其他控制变量,下同),前者是本区域金融集聚对自身经济发展的影响,后者则是本区域金融集聚对邻近区域经济发展的影响,分解结果如表3所示。

表3 空间效应分解

根据表3,金融集聚的直接效应、间接效应与总效应均显着为正,它们的系数分别为2.397、0.602、3.005,表明金融集聚的发展既能够促进本区域的经济实现增长,又对邻近区域的经济增长发挥显着的促进作用,但是,其对本区域经济的影响要比对邻近区域的影响大得多,相对而言,金融集聚的集聚效应要高于辐射效应。

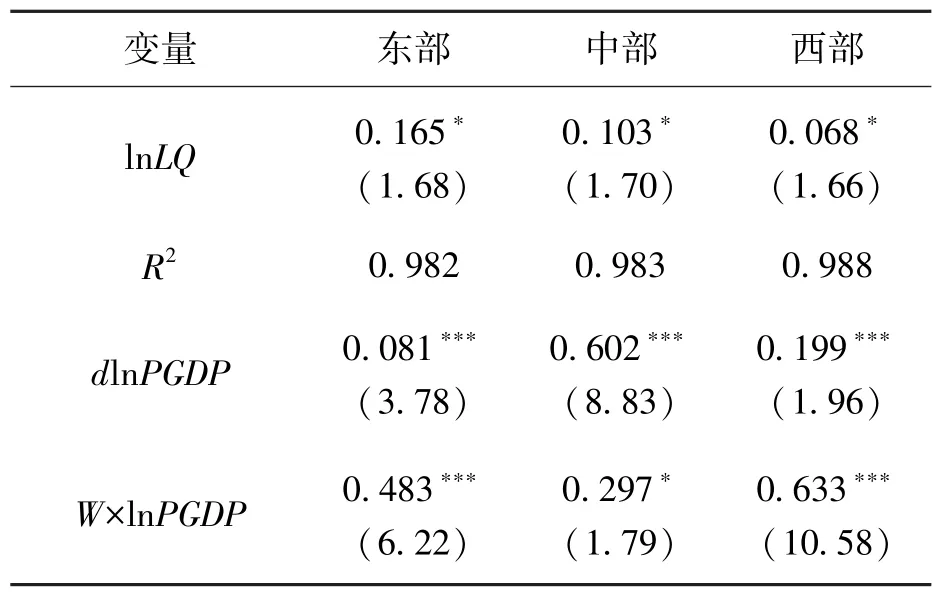

同样,为了更加深入地明确金融集聚经济溢出效应在不同地区的差异,还需将我国各省级单位分为东、中、西部3个地区进行分析,表4为分析结果。

表4 分地区模型分析结果

根据表4,我国东、中、西部3个地区空间回归系数W×lnPGDP均为正,意味着3个地区经济发展均有明显的溢出效应。但3个地区经济水平有明显的不同,它们之间金融集聚的经济推动作用也由此而不同。就东部而言,其已经构建起成熟度相对较高的金融体系,区域之间更加强调合作,竞争比较弱,其金融集聚的经济溢出效应较之中部与西部要更加明显;中部金融业现阶段呈现出快速发展之势,相邻区域之间竞争比较激烈,这对大量创新要素的产生形成推动,故而其金融集聚的经济溢出效应同样明显,但较之东部要弱;西部经济发展水平比较落后,金融业体系有待健全,市场亦需要规范,各区域之间存在一定的恶性竞争,生产要素配置效率不高,故其金融集聚的经济增长效应较之东部与中部要低。

5 结 论本文对我国金融集聚的经济增长效益及时空分异特征进行实证研究,发现我国金融集聚水平地区差异比较明显,大致与地区经济发展实际情况相协同;另外,金融集聚通过集聚效应与辐射效应的发挥可促进本区域与相邻区域的经济发展,空间溢出效应比较明显;分地区来看,金融集聚的经济溢出效应在我国东部、中部与西部地区存在明显的不同,金融集聚可对3个地区的经济增长形成推动,推动作用的强度为东部强于中部强于西部。今后,我国各地区既需在政策层面给予金融业一定的支持,提高区域金融集聚程度,还要重视地区资金、金融信息、金融人才的高效配置,强化金融基础设施的承载能力,确保金融市场的融合。另外,加大对中西部地区的金融支持,加强地区之间的金融合作,将金融集聚区的辐射作用更好地发挥出来,在各地区形成金融中心,深化金融功能,通过金融知识的溢出加速地区创新,促进经济实现更好、更快的增长。