许秀瑞 田善武 王俊鹏

1(北京理工大学管理与经济学院,北京 100081)2(北京理工大学现代组织管理研究中心,北京 100081)3(中国人民大学商学院,北京 100872)

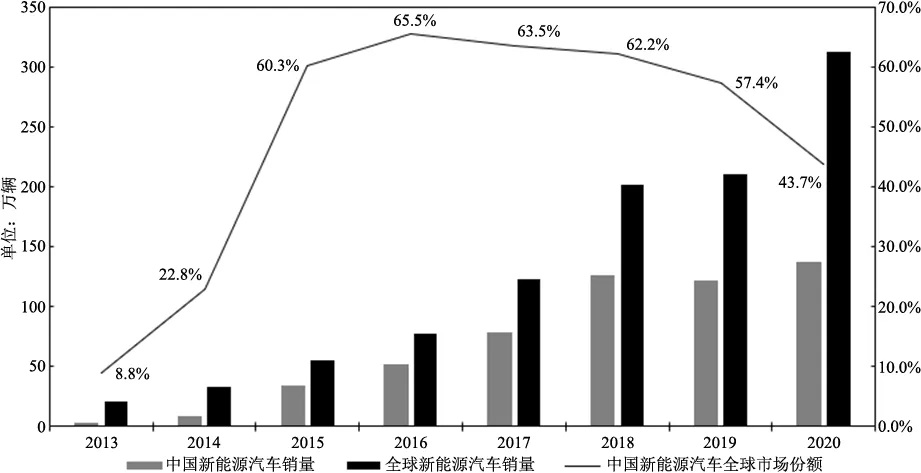

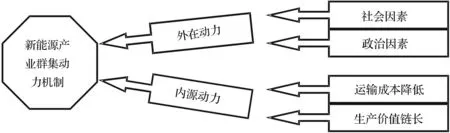

引 言近年来,新能源汽车技术的创新问题在全球范围内引起了广泛关注。我国新能源汽车产业的发展在经历了政策引导期后,补贴加速退坡,同时新能源汽车的能耗要求也逐渐提高。随着市场逐渐放开,我国新能源汽车产业内的企业将面临更加激烈的竞争。如何在新能源汽车技术创新的角逐中保持竞争优势,是我国新能源汽车产业在未来发展中要面临的重要问题。组织之间的协作是创新新能源汽车技术的重要途径,通过专利数据构建全球新能源汽车技术创新合作网络,并研究其各个技术发展阶段的网络特征和演化趋势,可以为我国新能源汽车产业的创新合作发展提供对策建议。

1 文献综述伴随新能源汽车产业的发展,国内对新能源汽车产业的研究也取得了诸多成果,主要集中于产业政策、技术战略和创新网络等方面。有较多研究关注日本和美国等汽车大国的新能源汽车产业政策的经验,以及对国内外新能源汽车产业政策的比较分析[5-7];另有部分研究从科学计量的角度出发,利用新能源汽车专利数据进行技术预见和竞争态势分析,以及技术专利分布的描述性统计分析[8-12]。我国新能源汽车产业在政策的全方位扶持下,经历了快速发展的10年,但在补贴退坡的当下,越来越多的学者认为新能源汽车产业下一阶段的发展将依赖于技术上的协同创新,技术创新网络的构建是我国新能源汽车产业持续发展的必由之路。

技术创新网络的形成是由于特定领域的技术存在复杂性、融合性和不确定性等特征,为取得技术上的创新突破,多主体要通过资源整合和投入、知识共享和转移等行为进行跨界合作。这种跨边界的协同创新为新兴技术的创新提供了巨大动力,为嵌入到网络中的企业带来了强大的竞争优势。专利数据为研究技术创新网络的特征和演化提供了很好的数据来源。姜春林等利用德温特专利数据,研究了有机发光二极管领域技术创新主体的合作网络演化、知识网络演化和主体分布网络演化[13]。周灿等利用专利的联合申请数据对电子信息产业创新网络的演化、演化动因等进行了分析[14]。

新能源汽车专利数据在创新网络演化的研究中应用较为广泛,这类研究大多根植于国内的专利数据,对我国新能源汽车产业的发展和演化进行分析,如曹霞等利用中国国家知识产权局的具有联合申请关系的新能源汽车专利数据对专利合作网络的网络结构和网络空间等进行了演化分析[15]。陈文婕等利用1992~2011年的专利数据对全球新能源汽车的技术合作的网络特征进行了分析,并结合不同国家和地区的新能源汽车产业政策,对技术合作网络的演化路径进行了分析,在全球新能源汽车技术合作的网络研究方面具有一定代表性[16]。此外,有学者采用“要素-结构-功能-成本”、“广度-深度”等多种研究框架对产业技术的专利数据进行分析,如曹兴和马慧从节点知识状态增长速度和节点初始知识状态值两个维度出发,将网络中的核心企业分为衰退型企业、追随型企业、赶超型企业和领先型企业4种类型[17]。

基于以上分析,国内对新能源汽车产业技术创新网络的研究主要集中于各省之间的专利分布,多是描述性统计分析,以及单个企业的(如丰田)的发展战略。为弥补国内外研究发展之间的差距,需要对全球新能源汽车创新合作网络有正确的认知,分析识别新能源汽车技术创新合作的演化特征,以及不同演化阶段的典型地区和典型企业,为我国新能源汽车技术创新的发展提供借鉴,为后续的产业分析和技术创新合作分析奠定基础。为便于对创新合作网络进行分析,利用专利信息中每年专利族纪录数,并结合新能源汽车技术发展实际情况,划分新能源汽车技术的发展阶段。依据专利信息中的专利权人共现情况,分阶段构建新能源汽车技术创新合作网络,进行创新合作网络整体结构特征和核心创新主体位置特征演化分析,并利用“合作广度-合作深度”框架进行网络中创新主体分布的演化分析。

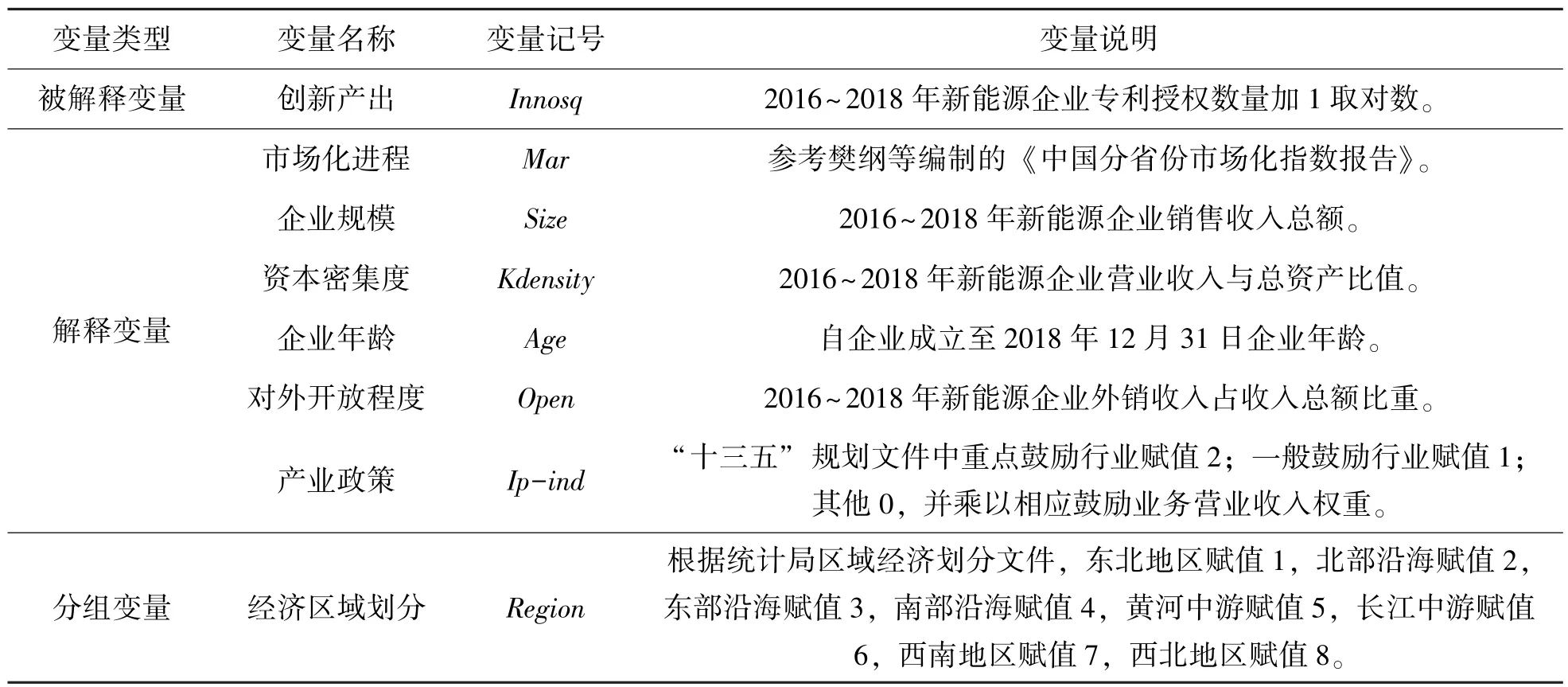

2 演化模型构建2.1 数据搜集本文所用数据来源于德温特专利数据库。通过对新能源汽车技术领域专利信息相关文献的研究,借鉴李国秋和范晓婷在进行新能源汽车全球专利分析时使用的检索策略[18],并向该技术领域相关专家咨询,对检索策略进行修正,确定最终检索表达式。检索表达式结合了IPC分类号检索、德温特手工代码、主题词3种检索方法。鉴于专利公开和专利申请之间有一定的时间滞后,一般为1年半左右,2019年和2020上半年的数据不具有代表性,为使检索结果更能反应新能源汽车技术创新合作近20年的发展趋势,将检索时间范围限定在1999~2018年,检索日期为2020年7月21日,共检索到241784条专利家族数据。

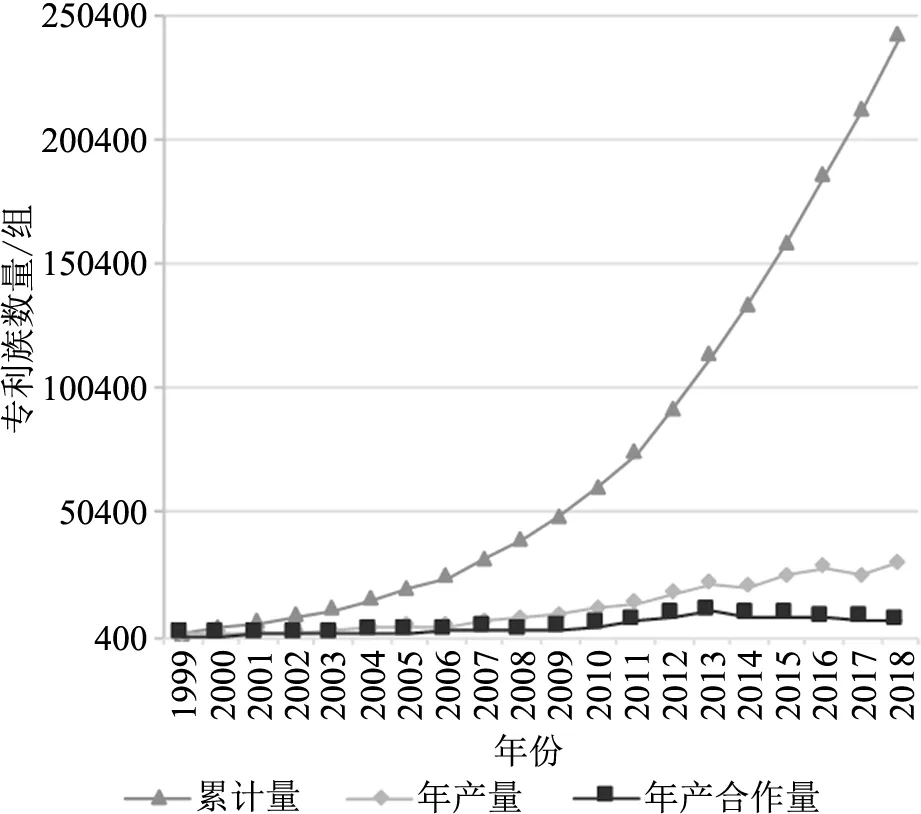

2.2 阶段划分20世纪末,新能源汽车技术在节能减排的需求中发展;经过多年积累,新能源汽车技术逐渐成熟,形成最初的新能源汽车产业;2011年前后,多个国家和地区大力扶持新能源汽车产业的发展,同时新能源汽车的市场不断扩大深化,新能源汽车技术成长的黄金时期到来。依据所得专利信息,全球新能源汽车技术创新专利族年产出量的变化、创新合作专利的数量以及创新专利族累积量的变化如图1所示。

新能源汽车技术创新专利年产出量的增长趋势先后呈现平稳增长、快速增长和波动增长的状态,状态转变的两个时间节点大致在2006年和2011年左右。新能源汽车创新合作专利数量的变化阶段划分与之相似,但是在每一阶段中存在更加复杂的变化,如在专利年产出量快速增长的阶段,创新合作专利的数量呈现先略微下降再快速增长的状态,在专利年产出量波动增长的阶段,创新合作专利的数量呈现先缓慢增长再趋于下降的状态。新能源汽车技术专利年产出量中创新合作专利占比介于0.57%(2006年)和0.22%(2018年)之间。

图1 全球新能源汽车技术创新产量及累积量变化

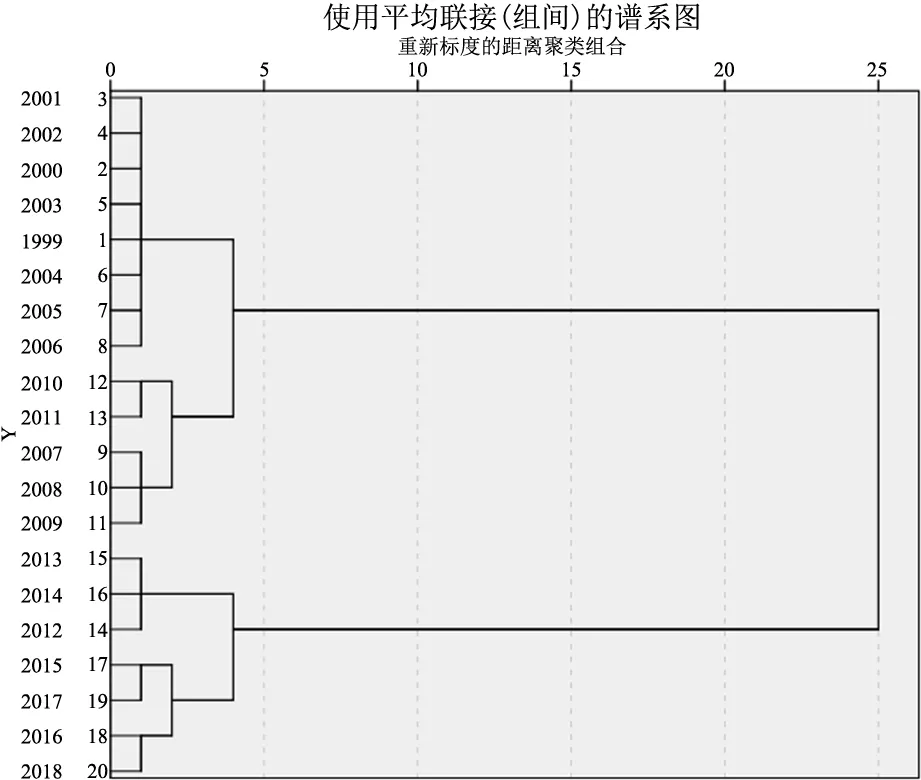

从专利信息可以看出,新能源汽车技术发展和创新合作行为具有明显的阶段性特征,识别新能源汽车技术创新的发展趋势,可以为创新合作网络演化分析提供阶段划分依据。运用SPSS软件中的系统聚类分析方法,依据1999~2018年的新能源汽车技术专利信息,对新能源汽车技术创新的发展阶段进行划分。

动机作为由特定目标激发、引导和维持的内在心理过程,只是人们行为的基础,实际行为的产生还需具备相应的客观环境。腐败也如此,只有在同时具备了相应的客观环境后,腐败者才会在腐败动机的作用下采取实际的腐败行动。尽管催生腐败的客观环境涉及众多复杂要素,但梳理上述169个女性腐败案例,并参照学界已有研究成果,笔者认为,在导致女贪官腐败的客观环境因素中,下述几方面最为重要。

图2 新能源汽车技术创新年产量聚类分析谱系图

依据新能源汽车技术创新年产量变化、年累积量变化以及聚类分析谱系图,并参照技术生命周期S型曲线,将1999~2018年新能源汽车技术创新发展划分为3个阶段:第一阶段1999~2006年,创新专利数量累积量缓慢增长,对应技术生命周期中的萌芽期;第二阶段2007~2011年,创新专利累积量增速提升,对应技术导入期;第三阶段2012~2018年,创新专利累积量呈爆发式增长,对应技术成长期。

2.3 网络构建专利信息中专利权人的共现是专利权人之间共享收益、共担风险的行为体现,一般用以表征社会组织之间存在的技术创新合作关系[19]。为稳定测量创新合作网络演化特征,避免临时加入网络中的创新主体的行为对测量产生的干扰,以共现次数大于等于3次为条件对数据进行筛选[20]。1999~2018年的新能源汽车技术专利族数据,数据体量大,大数据中同名、易名和登记错误等名称歧义问题是一个很大的挑战,无法完全消除[21],本文使用Sci2对数据进行清洗以减少专利权人名称歧义问题。利用Sci2软件提取专利信息中专利权人的共现网络,并经过以95%相似度为条件删除重复节点、以权重大于等于3为条件筛选边、删除自循环和孤立点等数据清洗步骤,构建新能源汽车技术创新合作网络(由于篇幅限制,此处略去三阶段的合作网络图)。

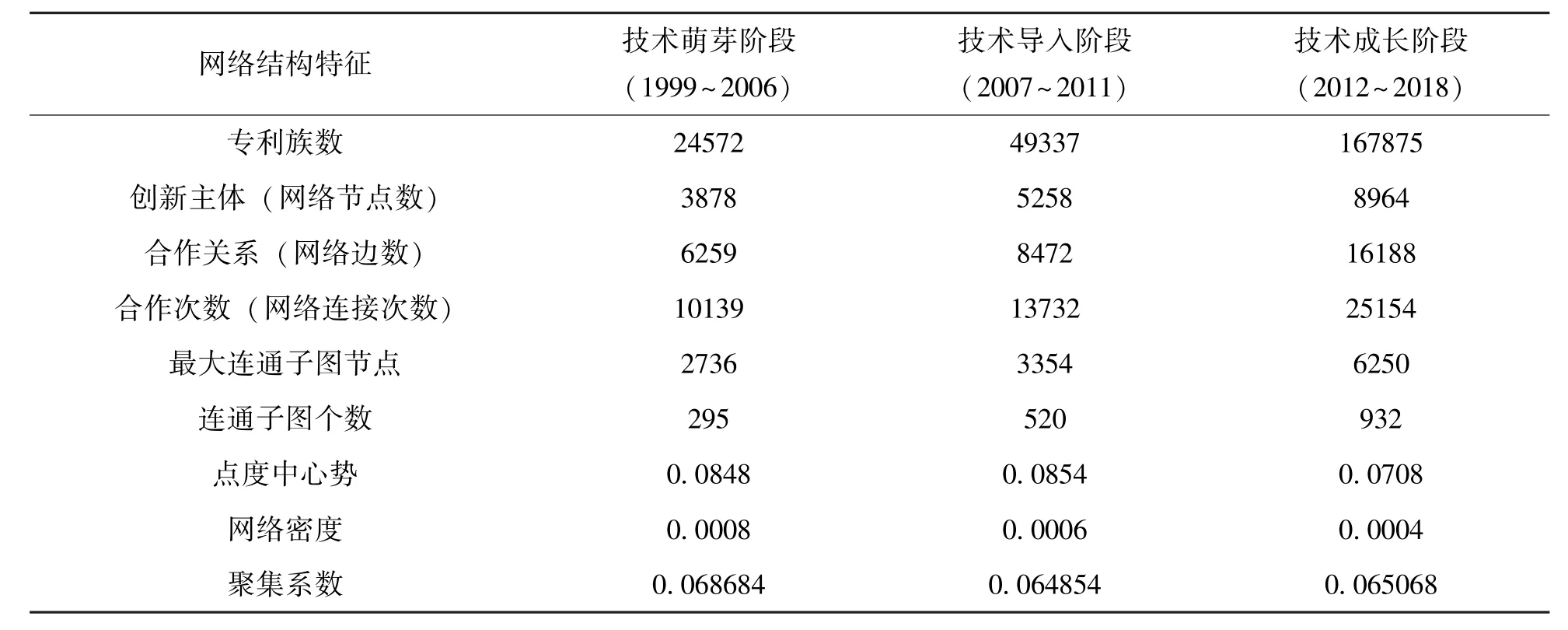

3 创新合作网络演化分析3.1 整体结构演化利用Pajek软件,测度新能源汽车技术各个发展阶段的创新合作网络结构特征,如表1所示。

从网络形态来看,随着新能源汽车技术的发展从萌芽阶段、成熟阶段到应用阶段,创新合作产生的专利族数显着增加,创新合作网络的规模不断扩大。创新主体的数量由技术萌芽阶段的3878,增加到技术成长阶段的8964。网络边数的增加表明创新合作网络中的合作关系越来越广泛;并且网络连接次数不断增加,表明创新合作频次越来越高。此外,新能源汽车技术发展的各个阶段的创新合作网络中,最大连通子图的节点数不断增加,而连通子图的个数也在不断增加,说明随着技术的发展,网络中已存在的创新合作主体在不断地与核心网络建立联系,同时新进的创新合作主体部分加入已存在的合作团体中,部分创建新的合作关系,形成新的子网络。

表1 新能源汽车技术创新合作网络整体特征演化参数

从整体分布来看,新能源汽车技术创新合作网络演化有明显的去中心化趋势。点度中心势衡量了网络中核心点的中心度与其他点的中心度的差值,是对中心度分布不均衡性的定量讨论,从表中数值可以看出,随着技术发展的演进,创新合作网络点度中心势先升后降,说明在技术导入阶段创新合作网络更趋向于由多个核心节点或核心团体主导的辐射型网络;此外,从网络图中的最大连通子图的形态亦可以得出相似结论,技术萌芽阶段的最大连通子图是介于树形拓扑和星型拓扑之间的网络拓扑结构,技术导入阶段的最大连通子图是趋向于星型拓扑的拓扑结构,且部分分支团体之间开始建立联系,技术成长阶段较上阶段的最大连通子图有更加密集的分支连接,其网络拓扑更趋向于网状结构。

从整体集聚来看,新能源汽车技术创新合作网络的网络密度和网络聚集系数等特征指标的演化情况较为复杂。网络密度是对网络节点连边密集程度的表述,用网络中实际存在的边与可以容纳的边的比值进行测量,从表中数值看,随技术发展的演进创新合作网络的网络密度在不断下降,而网络聚集系数则呈现先大幅下降后略微上升的态势;网络聚集系数用来表述网络中节点集结成团的程度,具体来说是网络节点的邻接点之间的连接程度,聚集系数先降后升说明新能源汽车技术创新合作网络形成密度较高的网群的倾向先减弱后增强,这与三阶段中网络密度持续下降的状态有所差异。为探究差异产生的原因,以年为单位更精确地测度网络密度的演化情况。

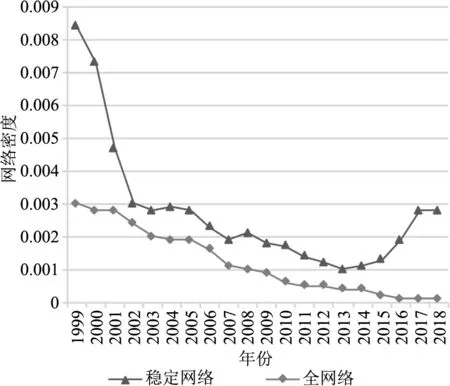

利用Pajek软件,按照全网络和处理后所得稳定网络,分别测算各个年份新能源汽车技术创新合作网络的网络密度,绘制如图3所示曲线。可以看出,全网络的网络密度一直处于下降状态,这说明新涌入的创新主体极大地稀释了网络之间的平均连接;然而,在稳定的创新合作网络中,网络密度在1999~2002年急速下降,2003~2013年缓慢下降,2014~2018年逐年上升,随时间发展呈现明显的U型变化。再结合创新主体快速增加的情景和网络形态的分析,网络密度的U型变化说明随着网络规模的扩大,新的创新主体不断涌入,稀释了整体合作关系,导致了网络密度的下降,但是新能源汽车技术在进入导入期和成长期后,网络中稳定地进行技术创新合作的主体之间开始逐步形成较为密切的合作关系,合作关系的广泛拓展抵消了创新主体增加所带来的稀释效应,最终使得整体网络密度增加。

3.2 核心主体位置特征演化运用Pajek测度各个阶段的创新合作网络中创新主体的网络位置特征。度中心性反映了一个主体在网络中的凝聚力,用该主体与其他主体存在直接连接的边的总和衡量;接近中心性反映了网络中主体与其他主体的接近程度,用主体到其他主体最短路径距离的总和的倒数来衡量;中介中心性反映了网络中主体在其他两个主体最短路径上所存在的桥梁作用,用主体在最短路径中起到桥梁作用的次数除以所有最短路径的数量来衡量。采用度中心性、接近中心性和中介中心性等位置特征指标可以对新能源汽车技术创新合作网络中创新主体的单独价值、网络核心价值以及对网络中其他创新主体的控制力进行分析。由于创新合作网络中专利权人众多难以逐个分析,且专利权人为个人的名称重复导致测量不精确,故仅将网络位置特征按照3个指标分别进行排名,按各个指标中排名前20的非个人专利权人作为核心主体进行演化分析。

图3 新能源汽车技术创新合作网络的网络密度演化趋势

在技术萌芽阶段,新能源汽车技术创新合作网络中的核心主体主要涉及日本丰田、本田、日立、松下、电装、爱信、日产,东芝、矢崎、三菱、住友、索尼等集团公司,美国通用汽车、福特、德尔福、伟世通等集团公司以及加州大学,德国博世、戴姆勒、西门子等集团公司,韩国LG化学公司,加拿大巴拉德电力系统公司。核心创新主体即包括日本丰田、美国通用汽车等整车制造企业,也包括日本松下、韩国LG化学公司、美国伟世通、加拿大巴拉德等在新能源汽车产业链中处于中游的企业。美国加州大学在本阶段的创新合作网络中接近中心性和中介中心性分别排名第8位和第19位,表明加州大学在新能源汽车技术萌芽阶段处于创新合作网络较为核心的位置,与其他创新主体的距离较近,对所处创新合作网络有较强的控制力。

在技术导入阶段,新能源汽车技术创新合作网络中的核心主体主要涉及日本丰田、本田、日立、松下、电装、爱信、日产、东芝、矢崎等集团公司,美国通用汽车全球技术运营公司、联合技术燃料电池有限公司、桑迪亚国家实验室、通用电气公司,德国博世、宝马、采埃孚等集团公司,韩国LG、现代、三星等集团公司,中国比亚迪集团公司。在本阶段的创新合作网络中,日本丰田、美国通用汽车、德国博世等企业依旧占据网络最核心位置。美国联合技术公司、桑迪亚国家实验室等在本阶段的创新合作网络中有较高的接近中心性,处于网络较为核心的位置,且联合技术公司对其他创新主体有较强的控制力。另外,韩国现代在本阶段合作中有较高的度中心性和中介中心性,韩国三星和德国博世合资成立的企业具有较高的接近中心性,德国宝马以及在动力动系统处于领先地位的德国企业采埃孚具有较高的中介中心性。特别地,中国比亚迪在本阶段的创新合作网络中中介中心性排名第17位,对所在网络中其他创新主体有较强控制力,中国企业在新能源汽车技术的世界竞争中逐渐产生影响力。

在技术成长阶段,新能源汽车技术创新合作网络中的核心主体主要涉及日本丰田、本田、松下、电装、日产、住友、先锋、日本瑞翁、NSK、昭和电工等集团公司,德国博世、宝马、奥迪、福伊特等集团公司,美国国家环境保护局、伊顿公司,法国阿尔斯通、雷诺等集团公司,奥地利AVL集团,韩国SK集团,中国国家电网、北汽、汇川技术等集团公司。在本阶段的技术创新网络中居于最核心位置的企业分别为日本丰田、德国博世、日本日产,对应度中心性、接近中心性和中介中心性的前3位。日本本田、日本电装、法国阿尔斯通、美国国家环境保护局、中国国家电网、中国北汽等在3个指标的排名中都位于前列,在本阶段的合作网络中位置较为核心。德国宝马、德国奥迪等具有较高的度中心性和中介中心性,表明对周边网络有较强控制力。特别地,中国国家电网及其相关单位,如北京电力公司、山东临沂供电公司、许继电气股份有限公司等,在本阶段的合作网络中处于较为核心的位置;北汽新能源在3个中心性指标排名中分别位列第20位、第4位和第19位,是网络中重要的节点;中科院深圳先进技术研究院和苏州汇川技术有限公司的度中心性分别排名第11位和19位。中国企业和科研机构在全球新能源汽车技术创新合作网络中的影响力持续增强。

综合3个阶段的分析可以看出,日本是新能源汽车技术创新合作的主要参与国,日本丰田、本田、日产三大汽车制造商在新能源汽车技术创新中有较为完善的合作网络布局,且在新能源汽车技术发展的各个阶段均处于网络核心位置,其他集团公司如松下、电装、爱信、矢崎等亦在新能源汽车产业全链条的技术创新合作中处于核心位置。美国在新能源汽车技术创新中有典型的产学研合作特征,通用汽车在创新合作技术萌芽阶段和技术导入阶段均处于核心位置,美国国家环境保护局在创新合作的技术成长阶段处于核心位置,加州大学、桑迪亚国家实验室等学研机构在技术萌芽阶段和导入阶段分别起到核心创新主体的作用,其他集团公司如福特、通用电气、德尔福、伟世通、联合技术公司等在特定阶段分处核心位置。德国的新能源汽车技术创新合作集中在产业中上游,致力于发展新能源汽车技术供应商,如博世在创新合作全阶段均处于核心位置,西门子在萌芽阶段有较高的中心性,其他整车制造企业如戴姆勒、宝马、奥迪等以及汽车零配件供应商采埃孚在特定阶段分处核心位置。韩国在新能源汽车技术创新合作中的布局由点及面,锂电巨头LG化学公司在新能源汽车技术萌芽期和技术导入期均处于合作网络核心位置,三星和现代在技术导入期的创新合作网络中处于核心位置,SK集团在技术成长期处于核心位置,韩国在新能源汽车技术创新合作中处于核心位置的企业从电池领域扩展到整车制造业和能源化工领域。我国新能源汽车技术创新合作有起步晚、发展快的特征,从比亚迪在技术导入阶段中介中心性的凸显,到国家电网、北汽、汇川技术、中科院深圳先进技术研究院等在技术成长阶段的创新合作网络中处于较为核心的位置,我国在新能源汽车技术创新合作网络中扮演着越来越重要的角色,特别是科研机构的涌现,使得创新合作网络中组织构成更丰富。

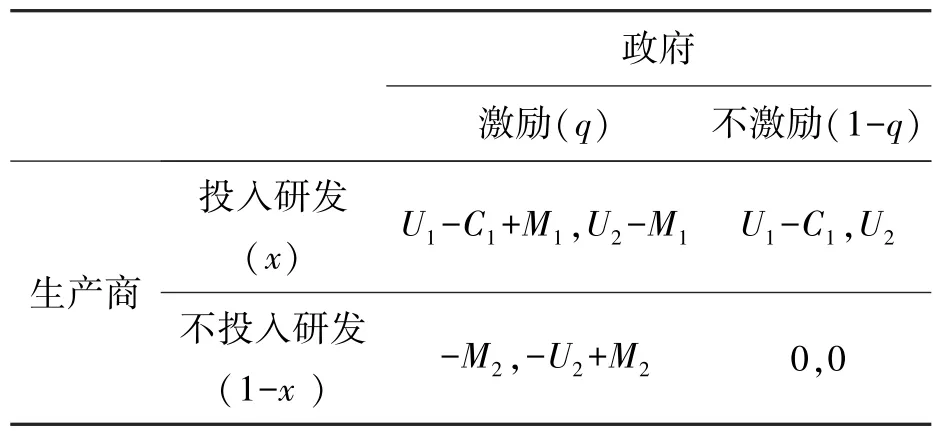

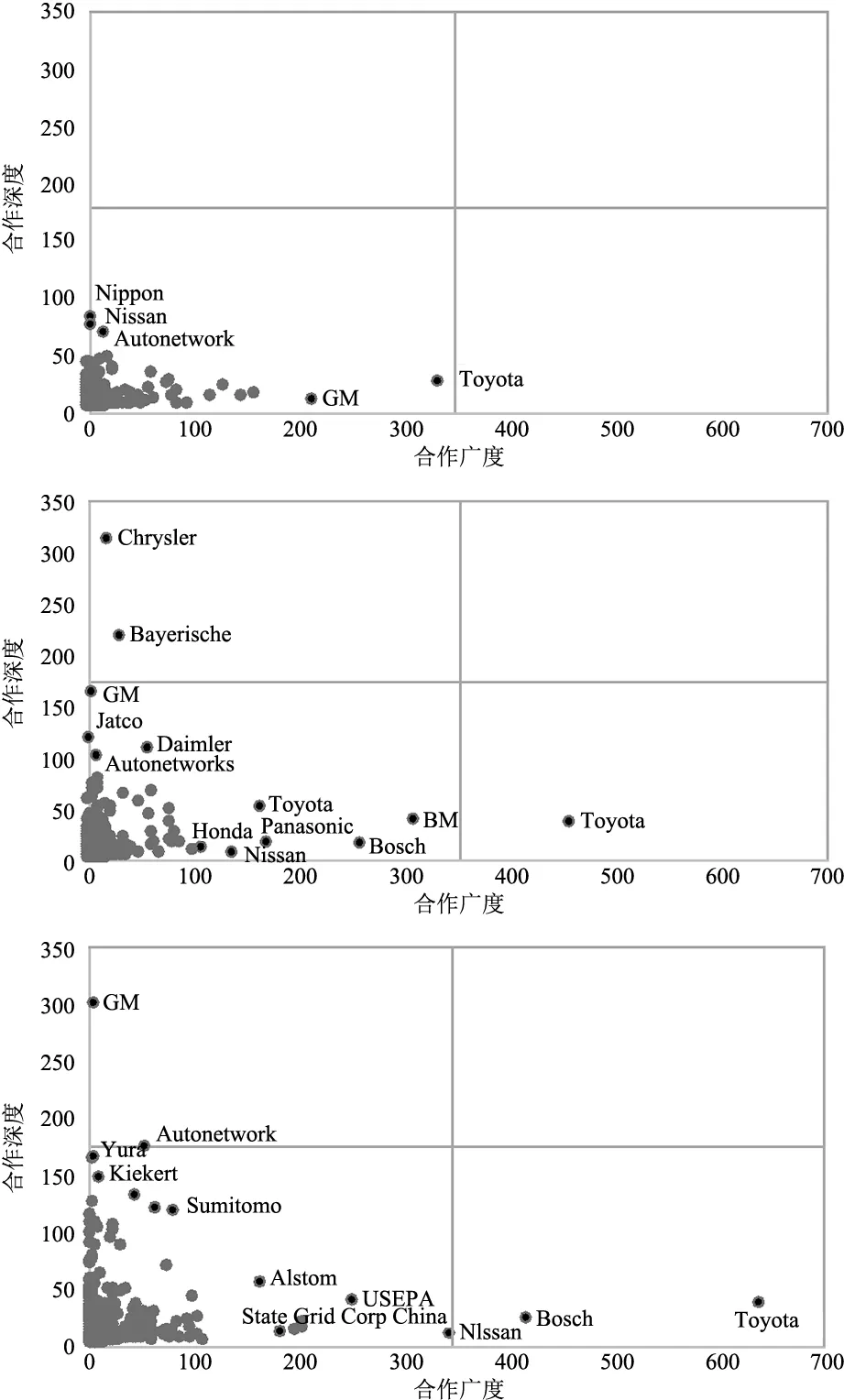

3.3 创新主体分布演化为进一步剖析创新合作网络中的主体特征,采用“合作广度-合作深度”框架[15]对创新特征分布进行分析。用度中心性衡量创新主体的合作广度,度中心性指与该创新主体直接相连的其他主体的数量,度中心性越大,创新主体在网络中的凝聚力越强,所持有的创新资源越丰富;用单位权衡量创新主体的合作深度,单位权指网络连边的单位权重,单位权=加权度中心性/度中心性,单位权越高,创新主体与其他主体之间的合作关系越深入、越稳固。利用Pajek测度的新能源汽车技术创新合作网络中创新主体的度中心性和加权度中心性,计算创新主体的合作广度和合作深度,用以反映创新主体分布情况。以技术成长期创新主体的特征分布区间为准取中值,将创新主体分为4种类型:常规合作型,搜寻合作型,培养合作型,全面合作型。常规合作型创新主体具有较低的合作广度和较低的合作深度,搜寻型创新主体具有极高的合作广度和较低的合作深度,培养型创新主体具有较低的合作广度和极高的合作深度,全面型创新主体具有极高的合作广度和极高的合作深度。结果如图4所示。

在技术萌芽阶段,合作广度平均值为3.23,合作深度平均值为5.71。说明在均值意义上,每个创新主体平均有3.23个创新合作伙伴,且平均与每个创新合作伙伴有5.71个合作专利族。本阶段的创新主体类型较为单一,全部分布于常规合作型,其中Toyota Jidosha Kk和General Motors Corp具有较高的合作广度,有向搜寻合作型创新主体发展的潜力,同时Nippon Jidosha Buhin Sogo、Nis⁃san Jidosha Kk和Autonetworks Technologies Ltd具有较高的合作深度。另外,在后续网络中处于较为核心位置的中国创新主体如比亚迪、国家电网、北汽新能源等,在本阶段还未参与到新能源汽车技术创新合作网络中。

在技术导入阶段,合作广度平均值为5.94,合作深度平均值为8.49。从技术萌芽阶段到技术导入阶段,合作广度平均值和合作深度平均值都显着增加,说明这一阶段的创新合作网络的变化既有创新主体间合作广度的横向加强,也有创新主体间合作深度的纵向加强。从分布上看,创新主体有从常规合作型向搜寻合作型和培养合作型演进的趋势。本阶段绝大多数创新主体仍旧属于常规合作型,但同时涌现搜寻型合作企业Toyota Jidosha Kk,以及培养型合作企业Chrysler Llc和Bayerische Motoren Werke Ag。另外,我国新能源汽车技术创新主体Byd Co Ltd在本阶段的合作广度为49,合作深度为8.12;State Grid Corp China合作广度为6,合作深度为5.33。

图4 新能源汽车技术创新合作网络中创新主体分布

在技术成长阶段,合作广度平均值为4.63,合作深度平均值为7.44。从技术导入阶段到技术成长阶段,合作广度平均值和合作深度平均值都有所降低,数值上说明这一阶段的创新主体的合作网络的变化主要表现为收缩,但从图中边缘分散的点的变化可以看出,创新网络中的核心创新主体的合作广度和合作深度都在拓展。从分布上看,创新主体进一步向搜寻合作型和培养合作型演进。本阶段创新主体绝大多数仍属于常规合作型,但创新主体在常规合作型区域内的分布更加分散。本阶段出现搜寻合作型创新主体Toyota Jido⁃sha Kk和Bosch Gmbh Robert,以及培养合作型创新主体Gm Global Technologies Operations Inc和Au⁃tonetworks Technologies Ltd。另外,我国新能源汽车技术创新主体State Grid Corp China合作广度为181,合作深度为13.12;Beijing Automobile New Energy Vehicles在本阶段的合作广度为73,合作深度为8.67。

4 结论与展望4.1 结 论本文基于全球新能源汽车技术专利,对全球新能源汽车技术创新合作网络的演化特征进行分析,可以从网络形态、演化特征和创新主体三方面得到以下结论。

(1)1999~2018年,全球新能源汽车技术创新合作网络呈大规模连通、小团体涌现的基本网络形态。新一代新能源汽车技术创新经历了技术萌芽期和技术导入期,目前已经发展到成长阶段。新能源汽车技术创新成果不断增加,但从目前数据来看,增速略有降低的趋势。新能源汽车技术伴随产业的发展取得了显着的创新成果,但在现阶段的发展中,新能源汽车技术创新的成果明显不能满足产业快速增长的需求,如燃料电池技术、智能网联中计算机芯片技术等。大规模连通的网络加速了创新资源在创新主体之间的流动,小团体的涌现为应对突破性的技术创新提供了丰富的组织基础,大规模连通网络和小创新团体之间的交互作用,促使全球新能源汽车技术创新合作网络不断演化。

(2)新能源汽车技术创新合作网络由单核心向多核心主体发展,有去中心化的趋势。在近20年的发展中,创新合作不断深化,网络规模爆发式增长。1999~2018年,创新合作网络中创新主体不断增加,创新主体之间不断建立新的合作关系。在新创新主体涌入和合作持续加强的双重作用下,整体网络密度呈U型变化;创新合作网络主脉络有由树型拓扑结构向星型拓扑结构,再向网络状拓扑结构演化的趋势;核心创新主体从单一核心向多核心发展,且有去中心化趋势。核心位置的泛化和网络支节间联系的广泛建立,有助于促进创新资源的流动,吸纳更多创新团体的加入,从而丰富创新介质,激发更多创新机会。

(3)新能源汽车技术创新合作网络的创新主体有明显的区域特征,且创新主体之间合作广度和深度的分布不断拓展。在不同发展阶段,有不同的核心创新主体,创新主体特征与区域产业经济发展联系紧密,且合作广度和合作深度的分布区域不断扩展。在技术萌芽阶段,网络中核心创新主体以日系、德系和美系企业为主;在技术导入阶段,网络中核心创新主体以日系、德系、美系和韩系企业为主,美国高校和科研机构在技术导入期的创新合作中发挥了重要作用,中国企业在导入阶段创新合作网络中的参与度显着提升;在技术成长阶段,网络中核心创新主体以日系、德系、美系、韩系和中国相关企业为主,中国企业和科研机构在本阶段的创新合作中发挥了重要作用。日系代表企业丰田在各个阶段均处于新能源汽车技术创新合作网络中的最核心位置,与其他创新主体有极为广泛和较为深入的合作关系,拥有大量网络资源;德系代表企业博世是老牌工业技术企业,在创新合作网络中的位置越来越趋近于多核心之一,不断拓展创新合作网络布局,并以合资公司的形式加入到细分技术领域的创新合作中,如与三星集团成立的合资公司Sb Limo⁃tive Co Ltd;美系代表企业通用汽车在新能源汽车技术创新合作网络中的核心位置在不断弱化,与此同时,美国国家环境保护局在创新网络中的核心位置在不断加强;韩系代表企业由中游供应商企业向整车制造企业和能源化工领域过渡,如技术萌芽阶段的LG化学、技术导入阶段的现代和技术成长阶段的SK集团;我国代表企业国家电网在新能源汽车技术创新合作网络中加入时间较晚,但发展迅速,建立了广泛的技术创新合作关系,且形成了国有企业、民营企业、高校和科研机构联动的合作创新网络。

4.2 展 望全球新能源汽车技术创新合作网络经过数十年发展已经形成了大规模连通、小团体涌现的基本网络形态,致力于满足、引领和激发全球新能源汽车产业的发展,但技术创新增速放缓的局势将制约产业的发展。我国创新主体加入新能源汽车技术创新合作网络的时间较晚,但在技术导入期和技术成长期发展迅速,建立了广泛的合作网络联系,部分创新主体逐渐向网络核心位置演进。与此同时,全球新能源汽车技术创新合作网络的格局也在发生演进,在多元核心主体和去中心化的趋势下,我国新能源汽车技术创新主体要利用自身制度优势,借鉴日美德韩等国的发展经验,广泛搜寻技术创新合作伙伴,同时注意合作关系的深化,利用产学研协同创新进行前瞻技术和共性技术的攻克,形成独特且具有竞争优势的创新合作网络,发挥在新能源汽车技术创新中的引领作用。在后续研究中,可以构建和优化满足我国新能源产业发展特色的合作网络和技术创新战略。