朱东波

1(厦门大学马克思主义学院,厦门 361005)2(厦门大学中国特色社会主义研究中心,厦门 361005)

新中国自成立以来特别是改革开放40余年来,完成了由传统农业国向现代工业国的历史性蜕变,成为世界最大工业国,也是唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家,创造了世所罕见的经济快速发展和社会长期稳定等“两大奇迹”。其中,工业的快速增长为实现中国“两大奇迹”奠定了重要的物质基础。然而,中国工业以经济规模扩张与要素投入增加为特征的粗放型发展模式也导致了严重的环境问题。究其本质,环境污染是生态文明同工业文明之间发展失衡所导致的。因而,破解工业文明同生态文明之间失衡是解决环境污染难题的“密钥”;工业结构绿色转型是同时实现生态环境改善与工业高质量发展,进而生态文明同工业文明协调均衡发展的关键路径。尤其是在当前中国发展面临的资源环境约束日益收紧与可持续发展动力不足双重背景下,探究环境规制、技术创新同工业结构绿色转型三者之间关系,对于中国尽快实现工业高质量发展与美丽中国建设具有重要现实意义。

1 文献综述鉴于工业传统粗放型发展模式导致严重环境问题,学术界在工业结构转型基础上引申出工业结构朝向绿色化方向转型的概念,即“工业结构绿色转型”。国外文献并未明确提出这一概念,相关文献主要集中于研究工业绿色发展的测算及其影响因素[1-4]。国内研究主要沿环境规制同工业结构绿色转型、技术创新同工业结构绿色转型两条主线展开。

在环境规制同工业结构绿色转型研究方面,一般来说,环境规制通过将污染成本显性化,倒逼企业进行管理模式优化、产品结构调整、技术水平提升等来消化上涨的生产成本,从而提高生产效率。因此,环境规制是对产业企业的一种强制性筛选,具有“淘污选清”的作用[5]。李斌等(2013)实证探究了环境规制对工业结构绿色转型的门槛效应,证实适度的环境规制将加快工业发展方式转变[6];进一步地,童健等(2016)在构建环境规制影响工业结构绿色转型的数理模型基础上,证实环境规制对工业结构绿色转型的影响表现为“J” 型曲线特征[7]。 彭星与李斌(2016)实证探究了异质性环境规制对工业结构绿色转型的影响,证实命令型环境规制的非线性特征并不存在,经济型环境规制和自愿型环境规制加快工业结构绿色转型[8];进一步地,申晨等(2018)在建构环境规制作用工业结构绿色转型数理模型基础上,实证分析了环境规制的异质性特征同工业结构绿色转型之间关系,证实利用市场型、命令控制型、建立市场型等环境规制对于工业结构绿色转型作用分别是“U”型、促进和不显着[9]。与以上结论不同,齐亚伟(2018)证实环境规制对工业结构绿色转型作用表现为倒“N”型曲线特征[10];邓慧慧与杨露鑫(2019)则从特定污染治理视角切入,研究证实雾霾治理有助于促进工业结构绿色转型[11]。另有少数文献探究了技术创新与工业结构绿色转型二者之间关系。陈诗一(2010)认为推动工业结构绿色转型的根本性动力是技术创新[12]。岳鸿飞等(2017)从行业污染异质性的视角,实证研究了异质性技术创新对工业结构绿色转型的影响,证实在资源型行业,政府支持是推动绿色转型的主要创新途径;在劳动型行业,技术引进是主要创新途径;在技术型行业,自主创新是主要创新途径[13]。

通过以上梳理不难看出,既有研究对环境规制、技术创新同工业结构绿色转型两两之间关系展开了较为丰富的探讨,但也存在以下有待进一步拓展的空间:(1)对于环境规制同工业结构绿色转型两者之间关系的认识仍存在严重分歧,尚未达成一致结论;(2)已有文献大多局限于环境规制、技术创新同工业结构绿色转型两两之间关系的分析,从技术创新和环境规制协同效应的视角切入的研究少之又少。鉴于此,本文探究环境规制是否激励技术创新并促进工业结构绿色转型。本文的边际贡献主要在于:(1)从行业污染异质性视角,建构了环境规制作用工业结构绿色转型的理论分析框架,并指出现有研究结论存在争议的原因在于行业污染异质性对环境规制同工业结构绿色转型二者之间关系存在重要影响;(2)构建动态面板模型,运用两步系统GMM估计方法,在控制变量内生性基础上,对环境规制、技术创新影响工业结构绿色转型的作用机制进行了检验与分析,实证结果更为可信,也为更加科学地制定环境政策、绿色发展政策等提供了政策借鉴。

2 理论分析与研究假设2.1 环境规制与工业结构绿色转型环境规制作为解决市场失灵所导致环境污染问题的重要手段,能够将环境污染成本显性化,通过施加惩罚性环境税,改变企业投资偏好,强制其通过优化要素配置、调整生产规模等途径,消化企业增加的治污减排成本;还将改变消费者行为偏好,进而提高绿色需求比重,以绿色需求引导企业进行绿色转型。不同行业企业的资本投入结构特征导致其技术水平、能源投入与污染排放不同,也决定其对环境政策的响应存在差异[7]。污染型行业企业需要投入较多能源,具有固定资产比重高等特点,所需要的环境投资也较多。换言之,不执行环境政策而承受的环境惩罚性税收与执行环境政策所引致的治污减排成本二者之间的相对大小关系,对于污染异质型行业企业来说是不同的。

在环境治理力度较小时,污染密集型企业的治污成本小于环境税。此时,在利润最大化动机驱使下,污染密集型企业宁愿接受环境税,也不会进行治污设备更新与绿色技术研发,甚至还可能抽离部分原计划用于绿色技术研发等支出以扩大再生产,弥补环境惩罚所导致的生产成本,进一步固化传统粗放型生产模式。清洁生产型企业面临较低治污成本,因而当环境惩罚税高于治污成本时,将选择环境投资;但这些投资客观上对清洁型企业生产存在挤压,导致清洁型企业产生一定程度的“扭曲”效应,影响清洁型企业产值。其结果是,清洁型行业产值相对降低,污染型行业产值相对增加。伴随环境标准进一步提升,对污染型、清洁型等行业企业来说,环境惩罚税均大于相应治理成本,因而均会选择更新治污设备以满足环境规制标准。但是,由于污染型企业的固定资产比重高,污染物排放也远多于清洁型企业,相应的调整生产成本也较高,所导致的“扭曲”效应也大于清洁型企业。同时,环境规制力度与强度进一步提升,还将倒逼部分污染型行业企业转向清洁生产,甚至淘汰严重污染行业企业。其结果是,污染型行业产值相对下降,清洁型行业产值相对增加。

上述分析表明,行业污染异质性导致不同类型行业企业对于环境规制政策的响应存在显着差异。现有研究在理论分析、指数测算过程中,未能准确把握行业污染异质性对环境规制与工业结构绿色转型二者之间关系的影响,并在实证分析中进一步纳入环境规制异质性等导致问题的复杂化,以及研究结论大相径庭。这是现有研究关于环境规制同工业结构绿色转型二者之间关系的认识存在争议、未能达成一致结论的重要原因。本文对此进行了补充,即从行业污染异质性视角理论分析了环境规制同工业结构绿色转型二者之间关系,并构建结构视角下的工业绿色转型指数,设计环境规制综合指数,实证探究了环境规制同工业结构绿色转型二者之间关系。综上分析,行业污染异质性对环境规制同工业结构绿色转型关系存在重要影响,不同强度的环境规制对工业结构绿色转型的影响是不同的。具体说,当以清洁型行业与污染型行业产值的比值作为工业结构绿色转型代理指数时,环境规制对工业结构绿色转型的影响经历了由抑制到促进的转变过程。为此,本文提出如下研究假设1:

假设1:环境规制对工业结构绿色转型影响表现为U型曲线特征。

2.2 技术创新及其同环境规制协同效应与工业结构绿色转型技术创新指的是经济主体通过优化要素配置、改进生产流程、完善运营模式等途径,创造新产品、形成新工艺,从而提高生产效率的一系列综合经济活动过程。其实质是在已有技术、知识积累等基础上,创造新知识、新技术,并形成现实生产力与社会财富的过程,因而也是推动产业转型的核心力量。然而,就生态环境改善、产业绿色转型而言,技术创新并不具有特定“指向”性。以“黑色”、“褐色”或“灰色”为特征的技术创新,能够降低化石能源等在生产中的应用成本,使之在现实生产中广泛应用,难免将加快产业结构朝向“重型化、资源化、污染化”转型;另外,带有“绿色”特征的技术创新在产业生产中广泛应用,降低清洁能源,如风能、太阳能、地热能、核能等使用成本,加快清洁能源在生产中大规模应用,也为传统技术改造升级、治污减排等提供技术条件与物质基础,尤其是在资源环境约束日趋收紧背景下,有助于打破原有传统污染型产业的路径依赖,提高绿色清洁工业行业比重,促进工业结构绿色转型。事实上,技术绿色创新及其在社会生产中的广泛应用是产业绿色转型的技术基础。但在市场经济条件下,技术创新是否具有“绿色”特征,进而促进产业绿色转型,则是由技术绿色创新能否带来利润以及利润多少等共同决定的。因此,技术创新既可能加快工业结构绿色转型,也可能抑制工业结构绿色转型,其具体影响有待结合我国经验数据进一步实证检验。为此,本文提出如下对立性研究假设2:

假设2a:技术创新促进工业结构绿色转型。

假设2b:技术创新抑制工业结构绿色转型。

波特假说认为,适度的环境规制有助于推动企业研发创新,企业也将有激励、动力与时间来改进技术水平[14]。尤其是在当前环境承载力日益逼近极限与经济可持续发展动力严重不足的双重背景下,技术创新是推动环境治理、驱动产业转型升级以及提高经济发展质量的根本性力量[15]。环境规制激励技术绿色创新,能够为污染密集型行业企业的绿色化改造,包括更新生产装备、引入绿色生产技术、强化尾端治理等,提供了重要技术条件;另外,也有效引导清洁生产型行业企业的绿色发展,为清洁生产型行业企业绿色转型升级提供源动力支持。同时,技术绿色创新,也为工业生产过程使用可替代性清洁能源以及生产污染替代性产品等提供了技术条件,进而提高了清洁生产型行业部门所占比重,加快推动工业朝向绿色化方向转型升级。同时,环境规制也是影响企业投资方向、产品结构以及研发创新决策的重要因素,通过倒逼企业进行绿色技术研发活动,或者迫使企业主动寻求绿色生产等技术,从而推动清洁型行业企业快速发展,转变工业传统粗放型发展模式。因此,环境规制政策是对产业企业集群的一种强制性“筛选”,具有“淘污选清”的作用,并通过鼓励技术绿色创新来推动工业行业绿色转型。基于以上分析,本文提出如下研究假设3:

假设3:技术创新和环境规制协同效应促进工业结构绿色转型。

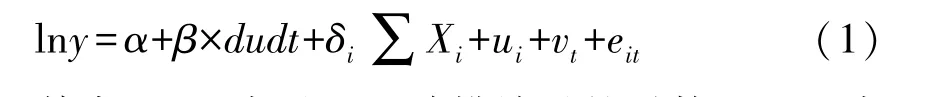

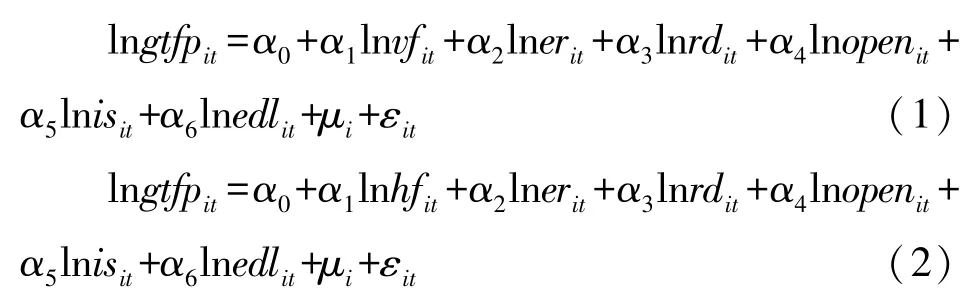

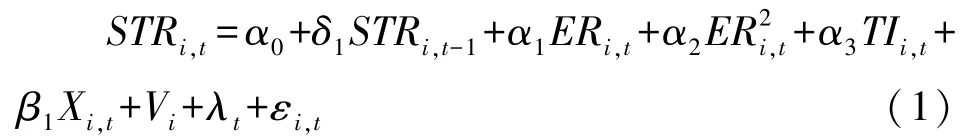

3 实证设计3.1 计量模型构建为检验研究假设1与假设2,实证分析环境规制、技术创新分别对工业结构绿色转型的影响,构建计量模型如下:

在模型(1)中,t、i分别代表年份、中国各省市地区。STR作为被解释变量,代表工业结构绿色转型,本文采用清洁型行业同污染型行业的产值之比衡量。模型(1)引入工业结构绿色转型滞后项STRt-1,是基于如下考虑:在现实经济中,产业结构绿色转型存在动态性,且受较多因素影响,纳入滞后项有助于控制由此可能产生的内生性,提高估计结果稳健性。ER表征环境规制,本文从环境投资、减排运行费用以及环境治理绩效角度分别设计投资型、费用型以及绩效型环境规制指数,以全面考察环境规制对工业结构绿色转型的影响。TI表征技术创新,以基于非参方法测度的效率指数予以衡量。X表征控制变量组,具体包括经济增长、FDI、对外贸易、研发投入、人力资本、城镇化等。Vi、λt分别表征个体效应和时间效应,εit表征随机扰动项。另外,为控制异方差可能产生影响,本文对单位非1的变量指数,如人均GDP等进行对数处理。

进一步地,为检验假设3,探究技术创新和环境规制协同效应如何作用于工业结构绿色转型,本文在模型(1)中引入技术创新和环境规制交叉项(ER×TI),得到如下模型:

在模型(2)中,技术创新和环境规制的交叉项,考察的是环境规制是否激励技术创新进而促进工业结构绿色转型。其他变量指数含义同模型(1),不再一一赘述。

3.2 变量指数设计工业结构绿色转型指数。工业结构绿色转型是对工业黑色发展模式的否定,强调工业发展过程的清洁化、集约化、高效化。为此,本文从结构视角构建工业结构绿色转型指数。从结构视角来看,工业结构绿色转型内涵有清洁型行业对污染型行业的替代,因而可采用清洁型工业行业与污染型工业行业的产值之比予以衡量。污染型行业和清洁型行业之间区别主要体现在污染排放多少,即污染型行业是指污染物排放较多、治理难度较大的行业,清洁型行业则反之[16]。为此,本文采取如下步骤测度各省工业结构绿色转型指数:(1)计算各工业行业特定污染物(如废气、废水与固体废弃物)的排放强度;(2)采用“极大极小法”标准化污染排放强度;(3)等权重加总标准化后数据,得到各行业污染排放的综合得分;(4)根据各工业行业污染排放得分划分出污染型、清洁型工业行业,并求其产值之比。清洁型、污染型等工业行业的具体分类结果备索。

环境规制指数。作为解决市场失灵所导致环境污染问题的重要手段,环境规制通过将污染成本显性化,对企业施加环境约束,减少污染排放,从而达到环境质量提升的目的。目前,国内外学者主要从环境投资、减排绩效以及人均收入等视角测度环境规制[17]。综合考虑数据可获取性,本文从投资型、费用型与绩效型3个角度,分别构建环境规制指数,以全面考察环境规制同工业结构绿色转型二者之间关系。投资型环境规制(ER1)指数采用工业环境治理投资完成额与工业总产值的比值衡量;费用型环境规制(ER2)指数选取工业废气运行设施费用与废水运行设施费用之和,同工业总产值的比值衡量;绩效型环境规制(ER3)指数是从治污减排绩效的视角,即根据废水达标率、SO2去除率、烟尘去除率以及固体综合利用率多个指标综合而成,具体测算方法见傅京燕与李丽莎(2010)[18]的研究。

技术创新指数。已有文献主要采用3种方式衡量技术创新:(1)投入法,即采用技术引进与模仿等所耗费支出衡量技术创新;(2)产出法,即采用当年授权专利数量或新产品收益等衡量技术创新;(3)效率法,即以能反映生产效率提高与技术水平增进的指标,如全要素生产率予以衡量。鉴于环境规制通过倒逼企业优化要素配置、改善生产流程等途径消化污染成本增加,从而实现生产效率水平提升等,本文采取效率法测度技术创新指数,具体以基于数据包络分析思想测算的Malmquist指数来反映技术创新情况[19]。以该方法测度技术进步,首先应确定产出与投入。本文以资本、劳动力作为投入,以实际GDP作为产出:资本投入,借鉴张军等(2004)测度资本存量的“永续盘存法”,并以2000年为基年进行拓展更新[20];劳动力投入,由于现有可获取数据中未有劳动时间的精确数据,以从业人数作为劳动力投入的近似替代;产出,采用2000年为基年的实际GDP衡量,计算时通过GDP指数去除价格影响。另外,鉴于DEAP2.1软件测算所得数据为TFP的增长率而非TFP本身,本文以2000年为基年,即令TFP2000=1,以此换算得到TFP基数数据,衡量技术创新情况。

其他控制变量指数。控制变量主要包括人均GDP、人力资本、FDI、研发支出、对外贸易以及城镇化率。其中,人均实际GDP是以2000年作为基准年份,用GDP指数克服价格影响得到的。FDI采用实际利用外资额,并经美元年均汇率调整后与GDP的比值予以衡量。对外贸易使用经美元汇率换算后的进出口总额同GDP的比值衡量。人力资本指数采用从业人员受教育水平衡量,即hum=6∗p1+9∗p2+12∗p3+14∗p4+16∗p5,这里p1、p2、p3、p4、p5分别代表小、初、高、大专、本科及其以上学历在从业总数中比重,6、9、12、14、16分别代表所受教育的年限。研发支出选取地区单位产值的研发投入额衡量。固定资产投资采取经过固定资产投资指数换算后的全社会固定资产投资同实际GDP比值衡量。城镇化率以城镇人口在常住人口中所占比重表示。

3.3 数据来源说明在工业结构绿色转型的分类指数中,行业层面废气、废水等污染数据来源于历年的环境年鉴等;在工业结构绿色转型的测度指数中,行业产值数据来源于 《中国工业统计年鉴》,缺失数据采取移动平均等数学方法补充。环境治理投资额、废水排放量及达标量、SO2排放量及去除量、烟尘(包括粉尘)排放量及去除量等数据来源于 《中国环境统计年鉴》等。地区GDP、常住人口及城镇人口、FDI、进出口总和、汇率、研发支出、就业人口在各教育学历占比等数据来源于 《中国统计年鉴》、Wind数据库等。结合各省工业行业层面产值、污染排放及其治理等数据可得性,我们最终得到包括30个省市地区(不包括港澳台、西藏)2001~2018年间的面板数据。另外,由于环境治理投资额同GDP量级差别较大,本文采用倍乘处理,即令ER1=环境治理投资/工业总产值×100。变量描述性统计特征备索。

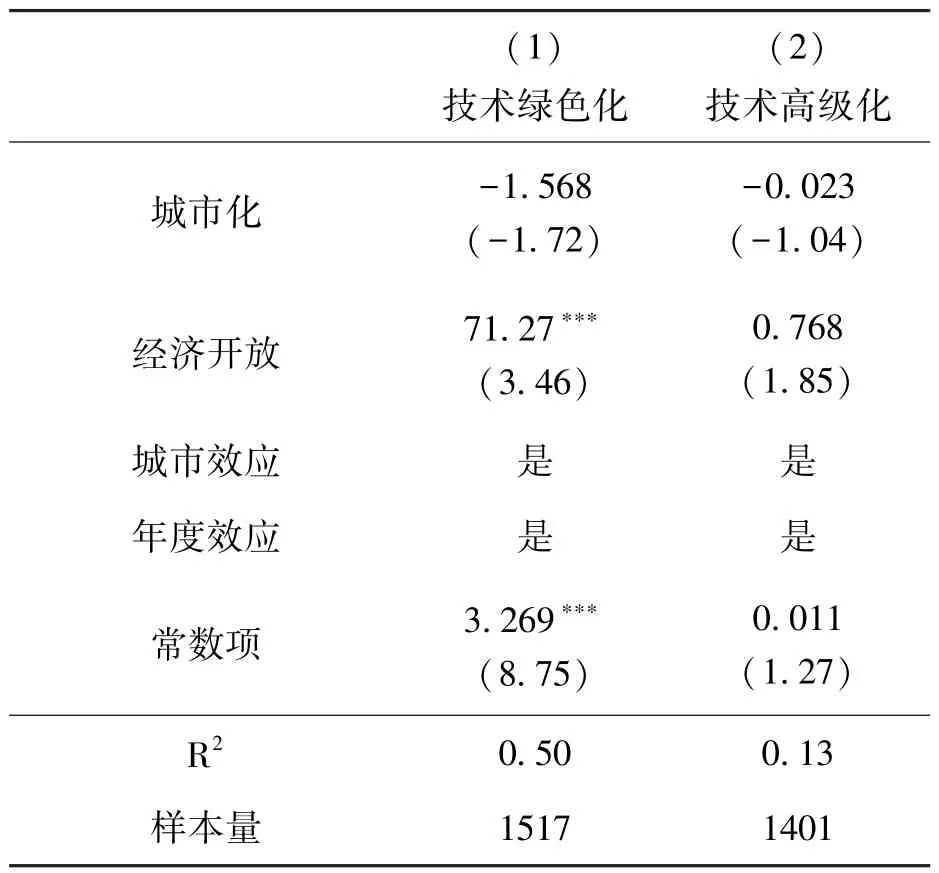

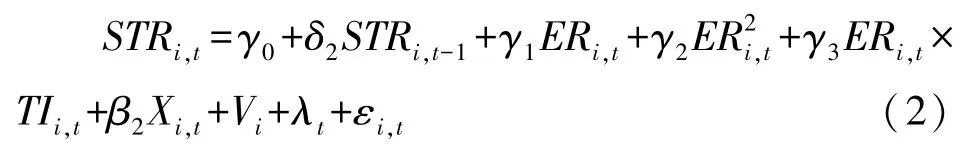

4 实证结果分析4.1 基本结果分析鉴于所构建模型(1)、(2)均包含工业结构绿色转型滞后项STRt-1,采用经典OLS方法可能导致估计结果有偏,本文采取系统广义矩估计方法(System Generalized Method of Moments,简记为SYS-GMM),即将变量滞后项作为工具变量来控制模型可能存在的内生性问题[21]。此外,同一步SYS-GMM相比,两步SYS-GMM更适合有限样本。因此,本文实证分析主要是以两步SYSGMM结果为依据。应用SYS-GMM时,需要通过两个检验,即序列相关检验与工具变量过度识别检验。表1显示了环境规制、技术创新及其协同效应影响工业结构绿色转型的估计结果。表1 S1列、S2列估计结果对应于模型(1)是否添加控制变量,S3列、S4列估计结果对应于模型(2)是否添加控制变量。AR检验、Sargan检验结果表明:随机误差项存在一阶相关但不存在二阶相关,所选取工具变量也是有效的。另外,工业结构绿色转型的滞后项系数均在1%显着性水平下显着为正,说明中国工业结构绿色转型存在一定程度的路径依赖。这些结果表明,本文关于动态面板模型的设定是合理的。

根据模型(1)估计结果(见表1 S2列),ER1一次项、二次项系数分别是-0.1158、0.0577,且均在1%显着性水平下显着,说明环境规制对工业结构绿色转型的影响经历了由“负向”抑制到“正向”促进的U型转变过程,证实假设1。该结论蕴含重要的政策启示:中国应改变仅注重或过分强调物质利益的不理性发展模式,适度提高环境治理力度与规制强度,尽快跨过U型曲线拐点,以实现工业高质量发展与生态环境改善的双赢目标。进一步地,根据表1 S2列估计结果,可以计算出U型曲线拐点值为1.0035[=0.1158/(2×0.0577)]。根据U型曲线特征,当投资型环境规制指数值小于1.0035时,位于U型曲线左半区间,环境规制抑制工业结构绿色转型;当投资型环境规制强度大于1.0035时,位于U型曲线右半区间,环境规制促进工业结构绿色转型。测算结果表明,2018年我国投资型环境规制强度为0.3001,远低于U型曲线拐点值1.0035。据此可得出结论:中国投资型环境规制强度仍处于U型曲线的左半区间,即环境规制抑制工业结构绿色转型。换言之,为加快工业结构绿色转型,中国应适当进行以增强环境规制力度与强度调控为主的制度设计。

根据模型(2)估计结果(见表1 S4列),技术创新TI系数是-0.4818,且在1%显着性水平下显着,表明当前中国驱动技术创新进程依然较为粗放,非但未能促进反而抑制工业结构绿色转型,证实假设2b。因此,中国应继续强化制度创新,引导要素资源流向清洁生产行业或技术绿色研发领域,实现以技术绿色创新为着力点,多角度、全方位推动绿色技术创新进程,进而加快工业结构绿色转型与经济高质量发展,实现生态文明与工业文明二者协调均衡发展。技术创新同环境规制交叉项ER×TI系数是0.4645,且在1%显着性水平下显着,表明二者的协同效应促进工业结构绿色转型,证实假设3。其经济学意义是,环境规制有助于激励技术绿色创新并推动工业结构绿色转型。其背后机制在于,适当的环境规制政策设计,将倒逼企业增加研发支出、引入绿色生产技术、改进生产流程等,进而实现生产效率和绿色技术水平提升;而技术绿色创新又是促进工业结构绿色转型的根本动力。同时,这也说明通过一定的制度设计与政策创新可以实现技术绿色创新,进而促进工业绿色转型。因此,环境规制所引致的生产效率与绿色技术提升,最终将促使工业生产模式由传统粗放型向现代集约型、从污染密集型向清洁生产型等转型升级。限于篇幅,其他控制变量估计结果备索。

表1 环境规制、技术创新对工业结构绿色转型的影响

4.2 稳健性检验对于稳健检验,本文从以下两个方面展开:(1)更换计量模型,即采用混合OLS、FE、RE、差分GMM等多种估计方法对模型(1)、(2)进行再估计;(2)更换解释变量,即分别以费用型、绩效型环境规制代理指数作为解释变量,对模型(1)、(2)进行再估计。两种稳健性检验方法从多个角度考察了环境规制、技术创新同工业结构绿色转型之间关系。尤其是引入费用型、绩效型环境规制指数,证实费用型、绩效型环境规制强度也低于U型曲线拐点值,再次表明当前我国有待进一步提升环境治理力度与规制强度,即应进行以强化环境规制的强度调控为主的政策创新与制度设计。限于篇幅,具体实证结果备索。

5 结论与政策启示在资源环境约束收紧与工业可持续发展动力不足双重背景下,探究环境规制政策是否激励技术创新并促进工业结构绿色转型,具有重要现实意义。本文从行业异质性视角,理论分析技术创新、环境规制如何作用于工业结构绿色转型,提出研究假设,并结合省级面板数据,在核算各省工业结构绿色转型、环境规制、技术创新指数基础上,对假设进行检验。研究结果表明:当前我国投资型、费用型环境规制均抑制工业结构绿色转型;技术创新也抑制工业结构绿色转型,但其和环境规制协同效应促进工业结构绿色转型。基于以上结果,本文从强化环境规制力度调控与加快绿色技术创新进程方面提出政策建议。

(1)强化区域性环境规制政策调控。研究证实当前中国环境规制不利于工业结构绿色转型;但当环境规制强度超过一定阈值后,则加快工业结构绿色转型。因此,中国应推行以适当提高环境规制力度为主的政策设计,加快推动环境规制跨越U型拐点进程,进而促进工业结构绿色转型。但同时,也应规避推行一刀切式的环境治理政策误区,而是根据东、中、西等不同区域经济发展阶段、产业结构特征、资源禀赋优势等,相机进行政策设计,做到既实现经济与生态协调持续发展,又兼顾不同区域社会民生改善。具体来讲,对于东部地区,推行惩罚性环境税、严格环境标准等政府指令型环境规制政策设计,推动传统污染型工业企业“关停并转”,并以此为着力点加快实现东部区域工业结构绿色转型升级,构建现代化产业体系;对于中、西部地区,可实行以经济补贴为主的市场激励型环境规制,并辅以个别惩罚性环境税等政府指令型环境规制政策设计,激励企业绿色技术创新,并把握东部地区产业“腾笼换鸟”重要机遇,积极承接产业企业,进而实现在后发优势与国家补贴性产业技术政策、产业结构政策等政策优势基础上,推动地区经济实现跨越式高质量发展。

(2)加快技术绿色创新进程。研究表明,当前中国技术创新抑制工业结构绿色转型,但在一定政策引导下可实现技术创新促进工业结构绿色转型,正如本文证实的,技术创新和环境规制协同效应加快工业结构绿色转型。事实上,技术创新是促进工业结构绿色转型的核心动力。因此,我国应继续大力推进技术绿色创新进程。具体可从如下几方面着手:①创新政策设计,即综合运用环境规制、产业政策等多类政策,倒逼与激励相结合加速技术绿色创新进程;②推动民营经济的生态参与,从进入门槛、信贷支持以及经营成本等多个方面引导民营企业绿色研发投资,以民营经济“绿色化、高端化、循环化”转型带动我国工业结构绿色转型;③打造绿色技术创新“PPP”模式,即通过利用社会民间资本“万众创新”作用,来缓解国家绿色研发创新投入不足问题,为技术绿色研发提供充裕的资金支持;④充分发挥金融等对技术绿色创新的推动性作用,通过加大对技术绿色创新等高风险活动的信贷支持力度,缓解中小创新型企业面临的预算约束问题,加快技术绿色化创新进程,为促进工业结构绿色转型、生态文明建设以及高质量发展等提供技术条件和物质基础。