许照成 侯经川

(华东师范大学工商管理学院,上海 200062)

引 言党的十九大报告提出,“着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强中国经济创新力和竞争力。”德勤公司与美国竞争力委员会联合发布的 《2016全球制造业竞争力指数》指出,2016年中国制造业全球竞争力指数位居全球第一,成为目前最具竞争力的制造业国家。《中国制造2025》也指出要 “加快转型升级和提质增效,切实提高制造业的核心竞争力和可持续发展能力”,同时预计制造业质量竞争力指数要从2013年的83.1分别增加到2020年和2025年的84.5和85.5。

竞争力作为一种刻画经济主体外在市场表现的方式,一直都备受广泛关注[1-5]。竞争力研究最早可追溯到Smith在1776年提出的绝对优势理论。1817年Ricardo在此基础上,提出了比较优势理论。1960年Hymer在麻省理工学院的博士论文中首次提到 “企业竞争力”这个概念,但对其真正意义上的研究始于Porter的竞争优势理论。围绕企业竞争力的来源问题,逐步形成了以Ma⁃son和Bain的 “结构-行为-绩效” (S-C-P) 理论、以Porter的竞争优势理论为代表的外生论和以Wernerfelt的企业资源理论、Prahalad和Hamel的企业能力理论以及Grant的企业知识理论为代表的内生论两大学派。其中,企业知识理论[6]认为,企业是知识的整合机构,知识是导致企业竞争差异性的根源,也是企业竞争力的决定性力量。

随着研究的不断深入,人们越来越认识到知识对企业竞争力的重要影响,并进行了丰富研究,主要集中在外部知识获取、知识整合、知识创新及共享行为等知识管理方面[7-10]。 如 Bloodgood[10]根据知识的独特性、知识来源和企业互补性的存在,提出了相关知识、无关知识和错误知识的知识获取对企业竞争力的影响效应。但是,对于知识与企业竞争力之间的定量关系却少有研究。有鉴于此,本文从知识内涵出发,深入分析企业的知识构成;对知识与企业竞争力之间的关系进行理论分析并提出研究假设;并对知识与企业竞争力之间关系进行实证分析。

1 理论基础与研究假设1.1 知识与企业竞争力概述1.1.1 知识

知识是一个具有多重性意义的概念,时至今日还没有统一而明确的定义。国内外有关知识定义的研究由来已久,经历了不同的派别,大体可分为两大类:(1)以柏拉图为代表的本源论知识观和以波兰尼为代表的个人知识理念,认为知识是一种信念;(2)以杜威为代表的实用主义知识观和以培根为代表的经验主义知识观,认为这种信念来源于人类的社会实践。国内权威专着 《辞海》和 《现代汉语词典 (第六版)》肯定了国外的研究成果,并将它们很好地整合起来,但未能深入界定知识的外延。如 《辞海》指出了知识是人类认识的成果和结晶,却没能明确指出唯有正确的认识才是知识。因为认识的成果和结晶有正确和错误之分,至少是客观的认识才能被称为知识。有鉴于此,本文在充分借鉴前人研究成果基础上,将 “知识”定义为 “人们在社会实践中获取 (感知)、并加以序化 (编码)和强化 (赋能)的客观信息。”

这一定义主要包括了3点内涵:(1)知识是一种客观信息;(2)知识是人们从社会实践活动中获取 (感知)的;(3)知识通过序化和强化的方式向着更深层次演进。该定义与以往定义相比最大的改进之处在于,指出了知识是人们通过序化 (编码)和强化 (赋能)形成发展起来的。所谓序化是知识通过符号化、分门别类和重组3种方式,对知识进行序化,实现知识的记录、组织和排列,形成新的知识关联,产生创新型知识,实现知识增值。所谓强化是知识通过固化、实用化和品牌化的方式,将知识固化下来,使知识具有实际使用价值,逐步赢得用户对产品的认可、美誉、信任忠诚等,最终以品牌标识、符号、商标等形式沉淀下来。

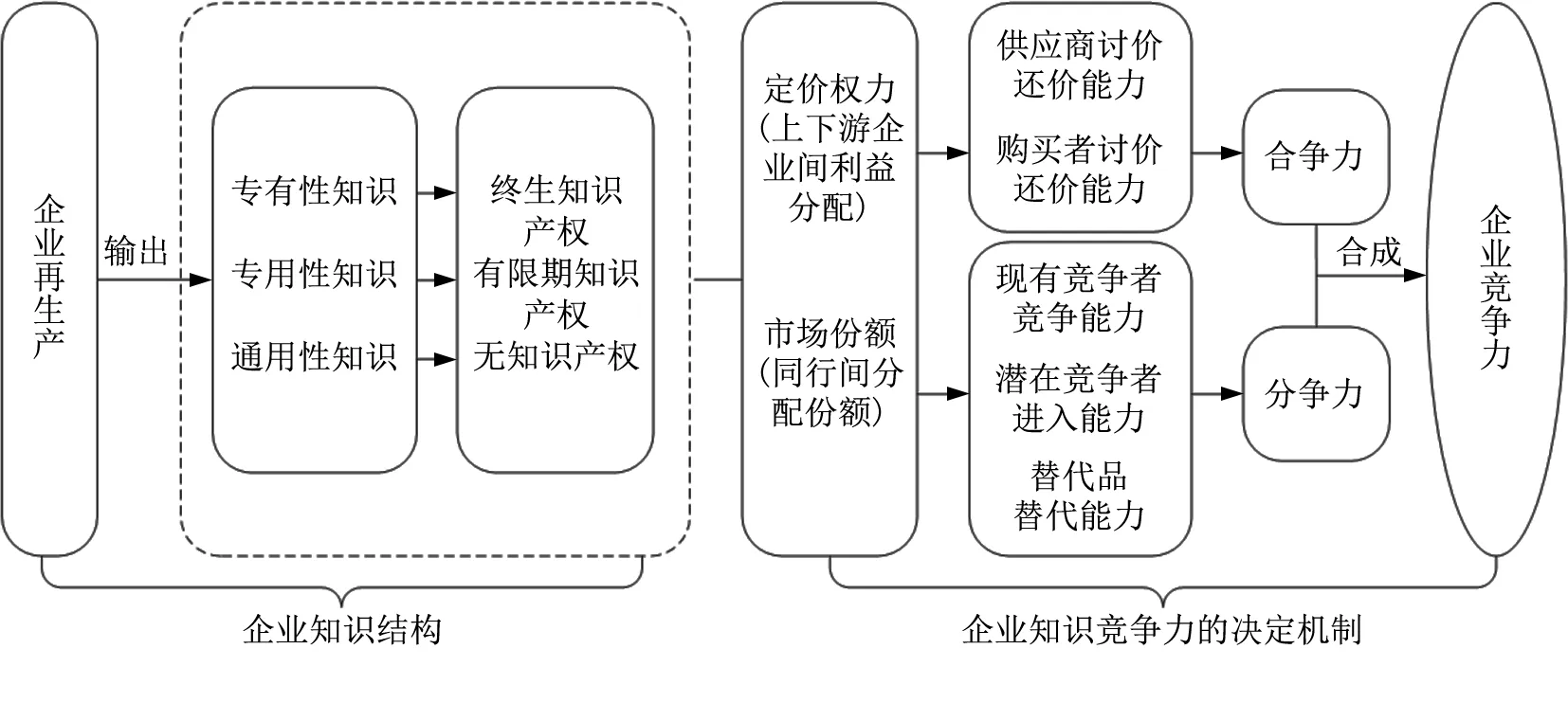

由知识的定义可知,知识来源于人类社会实践活动。企业再生产是一个从投入到产出周而复始的生产过程[11]。每次再生产过程都会经过知识的获取、吸收、应用、创新、积累和积淀过程。企业通过学习模仿先进产品技术和经验,不断吸收行业内通用性的知识成果,输出通用性知识;在此基础上,企业在再生产过程中对通用性知识再改造、再创新,不断创造出独有的知识成果,输出专用性知识;企业通过长期自主创新,逐渐转化成较高的产品品质和市场份额,提高顾客忠诚度和品牌信誉度,积淀成企业专有性的知识成果,输出专有性知识。

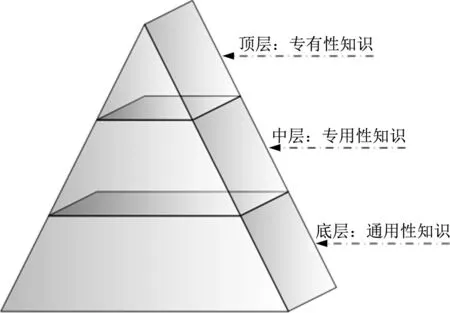

有鉴于此,本文构建 “通用性知识-专用性知识-专有性知识”3层次 “金字塔”知识结构,如图1所示。具体而言:(1)通用性知识位于金字塔最底层,是不被企业独有,其他企业可以低成本学习、使用和掌握,且易于在企业间转移和扩散的知识资产;(2)专用性知识位于金字塔中间层,是对通用性知识重组消化吸收后的创新性成果,难以被企业竞争对手仿制和转移,具有一定价值性、稀缺性、难以替代性的知识资产;(3)专有性知识位于金字塔最顶层,是对专用性知识不断进行创新转化并经过长期积淀得到的,具有永久独占性的无形知识资产。专有性知识是能被外部顾客所感知的,具有垄断性、完全个性的知识 “副产品”,包括顾客对产品或服务的认知度、忠诚度、口碑等。

图1 企业 “金字塔”知识结构

1.1.2 企业竞争力

企业竞争力是一个直观含义明显但又难以准确定义的概念,国内外学者对此有不同的观点。

Porter[1]将企业竞争力定义为企业的竞争优势,是企业在一个产业内的优势地位。美国竞争力委员会主席George M C Fish认为,企业竞争力是指企业具有较竞争对手更强的获取、创建、应用知识的能力[12]。胡大立认为,企业竞争力是企业在有限的市场资源配置中充分利用外部资源和环境,并不断提升自身要素,从而取得相对竞争优势,实现企业可持续发展的良性循环的能力[13]。金碚认为,企业竞争力是企业相对于竞争对手更具有优势的能力,是一个企业在竞争性市场中所具有的能够持续地比其他企业更有效地向市场提供产品或服务,并获得赢利和自身发展的综合素质[14]。

尽管人们对企业竞争力内涵的理解大体是一致的,但是对企业竞争力概念的描述普遍比较空乏和抽象,难以被具体地量化处理,可操作性不强。此外,与企业竞争力密切相关的另一个概念是企业竞争优势。企业竞争优势是对企业在市场上综合表现的一种定性描述,而企业竞争力正是对竞争优势的定量表示,二者无本质差异。

从博弈论的视角来看,竞争力可由经济主体在博弈均衡状态所能赢得的比较利益分配份额来度量,包括经济主体与其贸易伙伴之间的合作性竞争能力 (即经济 “合争力”)和经济主体与其同行之间的非合作性竞争能力 (即经济 “分争力”)两个方面。其中,“合争力”(即 “合争”中的利益分配份额)由产品交易价格决定,定价权越大、相对价格越高的市场交易方所获得的收益越多;“分争力”(即 “分争”中的利益分配份额)由市场规模决定,同一时期产品的市场份额越高、相对成本越低的同行竞争者所占市场规模越大,所获得的收益越多[3]。因此,相对价格越高、相对成本越低的博弈方所获得的收益就越高,最终的综合竞争力就会越强。

企业作为最重要的经济主体,当然也不例外。然而,无论相对价格还是相对成本,最终都取决于相对知识水平 (包括知识质量和知识数量),知识质量和知识数量是决定企业竞争力的根本因素。事实上,知识本身不能产生经济价值,也只有通过知识的获取、吸收、应用与创造等过程,转化成为有价值的产品或服务,影响企业在市场上的定价权力和市场份额进而体现其价值,最终决定企业竞争力。

1.2 知识与企业竞争力关系1.2.1 通用性知识与企业竞争力

通用性知识是不同组织之间转化成本较低且易于转化的知识[15],不具有自主知识产权。行业内通用性知识为企业所获取和吸收,在再生产过程中逐步积累下来,为形成知识优势奠定基础。一个不具备或缺乏通用性知识的企业,便无法进行基本的生产经营活动,更不能与竞争对手进行竞争,也就不具有企业竞争力。相比同行其他企业,企业获取和吸收的行业内通用性知识数量越多,产出的同质产品总量就会越多,市场份额也越大,从而赢得更多市场利润。此外,在同等条件下,企业通过购买、许可等方式吸收的通用性知识越准确,产品技术和管理经验越丰富,对市场需求把握就越精准,产出的产品或服务质量越高。基于以上分析,本文提出如下假设:

H1:通用性知识与企业竞争力呈正相关关系,即通用性知识含量越高,企业竞争力越强。

1.2.2 专用性知识与企业竞争力

专用性知识是企业在不断获取、吸收、应用与创新行业通用性知识的基础上,积累下来的、具有一定法律期限保护的创新性产物。它是市场上难以被竞争对手仿制、不易被新知识和新技能替代的竞争性知识资产。企业的专用性知识越多,在同类产品市场竞争中具有越强的垄断性,享有更多的话语权,最终形成较高的竞争优势。只有这些专用性知识得到了很好地保护,企业才能从战略联盟中获取持续竞争优势。相反,企业的技术秘密、核心技能、专利等知识一旦被其他企业窃取或仿制,将无法独享创新成果所带来的价值[16]。企业获得卓越绩效的基础是拥有独特且有价值的企业专用资源[17],这些专用资源主要源自于企业专用性知识,易于为企业带来长期的极好经济绩效,对企业获得可持续竞争优势并实现长期发展至关重要[18]。基于以上分析,本文提出如下假设:

H2:专用性知识与企业竞争力呈正相关关系,即专用性知识含量越高,企业竞争力越强。

1.2.3 专有性知识与企业竞争力

专有性知识是企业专用性知识经过长期不断地应用、创新、积累与积淀得到的。专有性知识是企业在提高市场产出方面最有价值的无形知识资产,对企业经营战略具有重要意义[19]。企业专有知识积累的不同,是企业之间生产率存在差异的根本原因,在企业竞争力提高的过程中具有关键性作用[20]。企业经过长期的自主创新,专用性知识逐步累积形成专有性知识,集中体现在品牌市场规模优势和产品质量优势,能够增强企业竞争力[21]。另外,企业经过持续的创新生产,逐步演化形成企业的专有性知识,建立行业知识型垄断地位,有助于企业在市场中立于不败之地,获得长久生存和发展。品牌的成功会固化顾客对企业的专属印象,导致核心能力刚性问题且很难消除[22],但同时能够维持较高的产品交易价格、抵御竞争对手的攻击、持续不断地为企业创造利润、增加企业价值等[23]。基于以上分析,本文提出如下假设:

H3:专有性知识与企业竞争力呈正相关关系,即专有性知识含量越高,企业竞争力越强。

2 研究设计2.1 样本来源与选取依据依据证监会颁布的 《上市公司行业分类指引》(2012年修订)分类标准,本文选取2012~2018年医药制造业、汽车制造业和计算机、通信和其他电子设备制造业 (以下简称 “计算机通信”)上市公司作为样本。选择依据有以下3方面: (1)均为典型的知识密集型行业,对知识要求非常高;(2)均属于国家未来发展的高新支柱产业代表,在国民经济中占较大的市场份额,能够反映国民经济发展状况;(3)可以通过对不同行业企业的竞争力动态变化情况进行实证分析,验证知识与企业竞争力的关系。数据主要来源于上市公司年报、CSMAR数据库、国家知识产权局,以确保数据科学真实可靠。

为确保样本选择的合理性,在上述筛选标准基础上,进一步剔除部分S、ST、∗ST、S∗ST、PT公司以及其他存在严重数据缺失的公司,最终得到2012~2018年医药、汽车、计算机通信3个行业的387家上市公司,其中医药135家、汽车69家、计算机通信183家,共计2709个观测值。

由于各指标量纲不一样,数值跨度非常大。各指标值均采用 “均值化”方法[24]进行无量纲化处理,处理公式为Zi=Xi/X0。 其中,Xi为原始值;X0为标准值,即同一时期该指标在所有样本中的平均值;Zi为无量纲化数值。

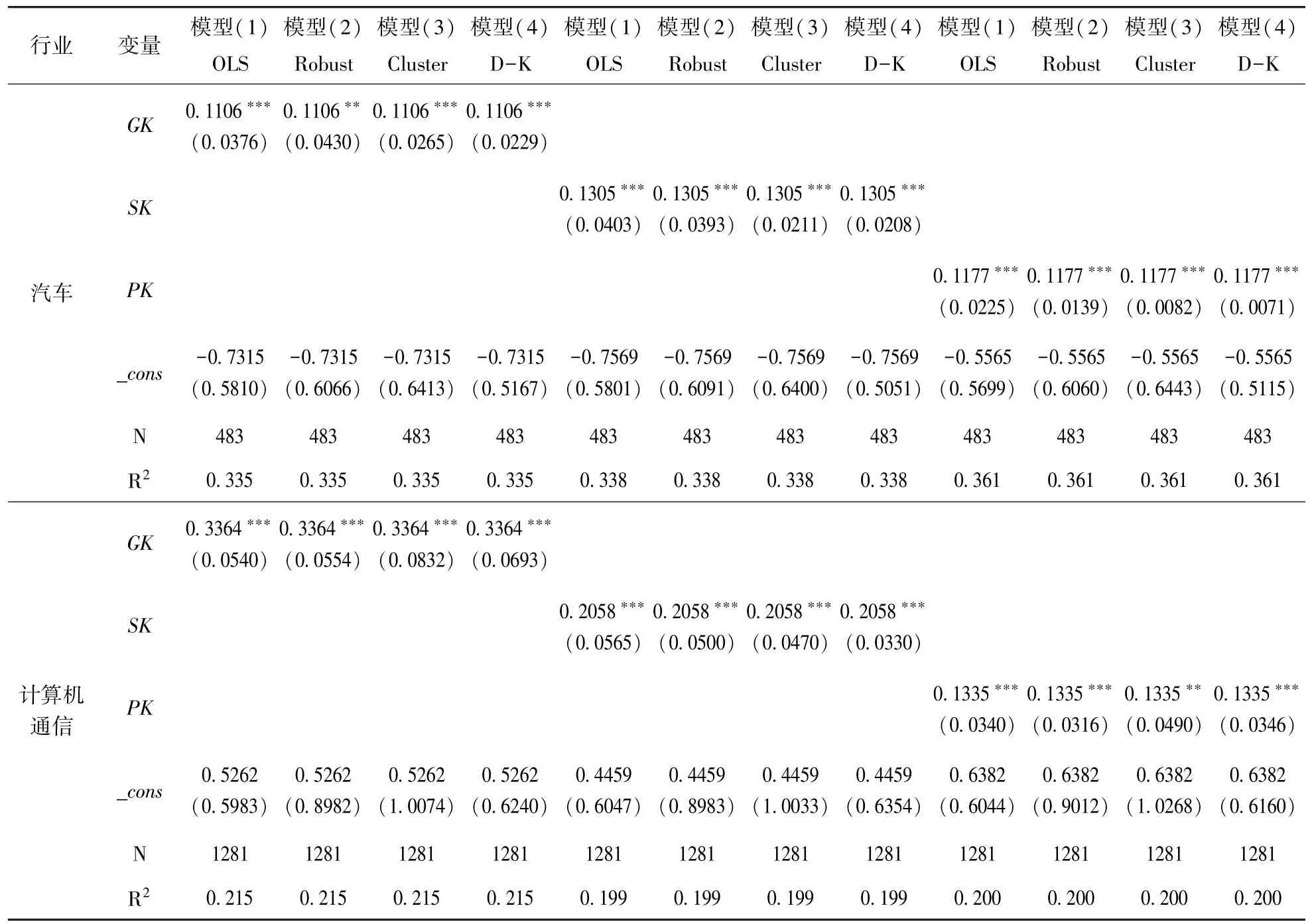

2.2 变量定义与检验模型设定本文构建以下待检验的回归模型:

其中,ECit为被解释变量,表示企业竞争力,数值越大则意味着企业竞争力水平越高。Know⁃ledgeit为解释变量,分别表示通用性知识 (GKit)、专用性知识 (SKit)、专有性知识 (PKit)3个层次知识,数值越大则表示知识含量越高;FLit、LEit和FGit均为企业层面控制变量,用来控制知识对企业竞争力的影响;YRit和INDit分别代表年度和行业虚拟变量,来控制年度变化趋势和行业差异性对企业竞争力可能产生的影响。

2.2.1 被解释变量

Porter[1]认为企业长时间维持优于平均水平的经营业绩的根本基础在于其所具有的持久性竞争优势,于是竞争优势与企业业绩可以进行互换。Barney[17]认为当企业能够实施一项其他现有的和潜在的竞争对手没有采用过的价值创造战略时,这家企业就具有竞争优势。竞争优势即为企业与竞争对手在经济价值创造上的差异,可用企业财务报表中的绩效指标来测量[25,26]。绩效指标通常主要采用总资产收益率 (ROA)、净资产收益率(ROE)和Tobins Q值[27]。中国上司公司股票价格的高度波动和高换手率会导致Tobins Q值指标存在潜在偏差[28],国内学者大多采用前两个指标来衡量企业绩效。总资产收益率 (ROA)反映了企业总资产获取利润的能力;净资产收益率 (ROE)从投资者角度反映股东投入资本的利用效率。但是,净资产收益率 (ROE)是证监会对上市公司进行首次公开发行 (IPO)、配股和特别处理 (ST)的考核指标,企业对这一指标的盈余管理的现象十分严重[29]。因此,本文用总资产收益率 (ROA)测量企业竞争力 (ECit)。

总资产收益率是净利润和总资产的比值。其中,净利润由企业各类营业收入和营业成本 (包括费用)决定;总资产是由固定资产和流动资产构成。营业收入体现于企业产品交易价格和产品销售数量 (即产品市场规模)[1],产品交易价格越高、市场规模越大的企业,单位资产获利越大;营业成本 (包括费用)受到产品市场规模的影响,产品市场规模越大、生产效率越高的企业,单位资产均摊的成本就越低,每单位资产获利越大。进一步,交易价格取决于定价权力(决定 “合争力”),市场规模取决于市场份额 (决定 “分争力”)。总资产收益率用来说明当期企业每单位资产能够创造多少净利润,反映企业竞争力。

2.2.2 解释变量

由前文所述,企业的知识可由通用性知识(GKit)、 专用性知识 (SKit)、 专有性知识 (PKit)3个层次构成。其中,每层知识的两个指标分别由知识质量和知识数量构成,而这两个指标重要性不相上下,因而本文对它们进行等权重处理,即根据指标数量平均分配权重。每层知识测量方法分析如下:(1)通用性知识是一个人通过学校正规教育获得的[30],可由平均受教育程度和员工规模来测量;(2)专利是法律保障创造发明者在一定时期内由于创造发明而独自享有的利益,包括专有权和专利技术,是衡量创新产出最常用和被广泛认可的指标[31]。企业在专利权利范围内对技术享有所有权和排他权,或通过技术授权或技术垄断在权利有效期内获益[32]。专用性知识可由专利的平均授权期限和专利规模来测量;(3)商誉是一种能够为企业带来额外利润且有助于提高竞争力的特殊无形资产,体现可衡量的商标权、商号等无形资产价值[33]。商标权期限,即商标受法律保护的有效期限,有效期满后可续展,且续展次数不限,就可用来代表企业专有性知识。本文选用商标来衡量商誉的价值,可由商标实际使用的最长时间和市场占有率来测量专有性知识。这是因为企业往往会拥有一些竞争性商标,平均商标权期限就很难真正反映品牌在市场上的实际收益。而商标实际使用的最长时间是商标持久使用的时间,包括商品的品牌历史,能够反映专有性知识的质量;另外,商标用户数虽能反映商标市场规模,但会存在用户数统计困难等因素,也不能真正反映商标实际影响力。而一家企业的营业收入必然是各种有效商标一定期限内在市场上直接产生的经济价值之和,能够反映专有性知识数量。

2.2.3 控制变量

根据以往相关文献的做法[34,35], 主要控制以下影响因素:(1)企业寿命 (FLit):表明企业从成立至今的时间,一定程度上影响企业竞争力状况。企业寿命越大的企业往往有更多时间进行知识积累,这有助于促进企业创新活动,进而对企业竞争力产生影响。本文采用企业成立日期到统计当年的年限,并取自然对数进行测量;(2)资本结构,也称资产负债率 (LEit):反映企业各类资本的价值构成状况,在很大程度上决定了企业的偿债和再融资能力,从而决定企业未来的盈利能力。本文采用总负债与总资产比例进行测量;(3)企业成长性 (FGit):反映一种可持续盈利能力,对于培育企业竞争力具有重要作用。本文采用企业主营业务收入的增长率,即主营业务收入增长额与上年主营业务收入总额的比值来测量。此外,本文还设置了年度 (YRit)和行业 (INDit)虚拟变量。

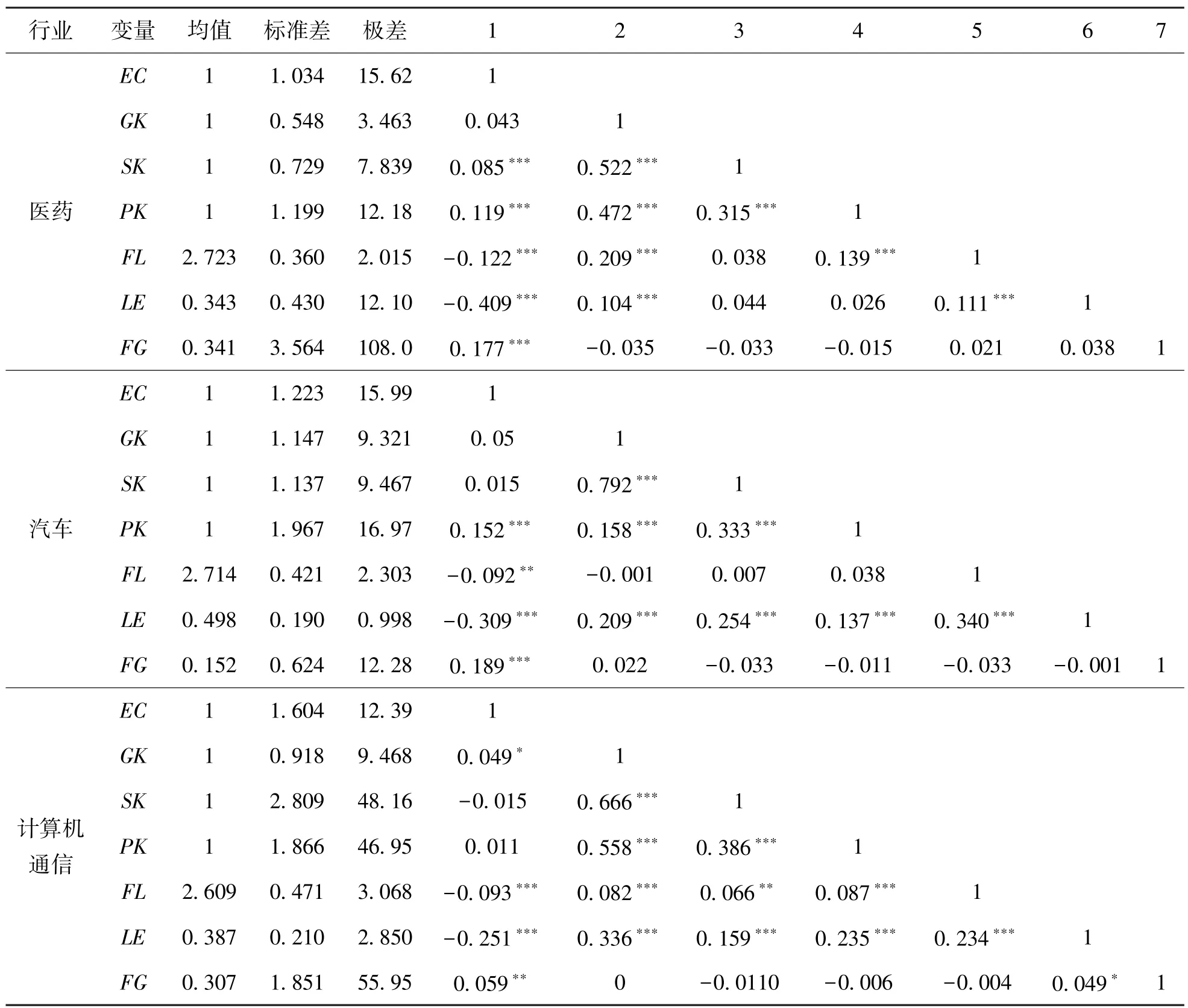

2.3 描述性统计和相关性分析对3个行业的企业竞争力和知识变量进行描述性统计和相关性分析,如表1所示。结果显示:

(1)对医药制造业而言,企业竞争力的均值为1,标准差为1.034,极差为15.62;3类知识的标准差分别为0.548、0.729和1.199,极差分别为3.463、7.839和12.18。企业相对知识水平与企业竞争力呈正相关关系 (通用性知识:Beta=0.043, p>0.1; 专用性知识: Beta=0.085, p<0.01; 专有性知识: Beta= 0.119,p<0.01), 除了通用性知识外,其余均达到了正向显着水平。

(2)对汽车制造业而言,企业竞争力的均值为1,标准差为1.223,极差为15.99;3类知识的标准差分别为1.147、1.137和1.967,极差分别为9.321、9.467和16.97。企业相对知识水平与企业竞争力呈正相关关系 (通用性知识:Beta=0.05, p>0.1; 专用性知识: Beta=0.015, p>0.1;专有性知识: Beta=0.152, p<0.01), 专有性知识达到了正向显着水平。

(3)对计算机通信行业而言,企业竞争力的均值为1,标准差为1.604,极差为12.39;3类知识的标准差分别为0.918、2.809和1.866,极差分别为9.468、48.16和46.95。企业相对知识水平与企业竞争力呈正相关关系 (通用性知识:Beta=0.049, p<0.1; 专用性知识: Beta= -0.015, p>0.1; 专有性知识: Beta=0.011, p>0.1), 通用性知识呈正向相关关系。

由此可见,在未控制其他因素的情况下,企业相对知识水平越高,企业竞争力水平就越高;3个行业的企业相对知识水平整体偏低,均存在较大的提升空间。其中,汽车制造业和计算机通信行业波动较大,出现了严重的两极分化现象。

表1 主要变量描述性统计和相关性分析

3 回归结果与讨论3.1 回归结果与分析在回归分析之前,为确保模型估计的一致性和有效性,对数据作如下处理:(1)为克服异常值的影响,对主要连续变量在1%水平上进行缩尾处理[36];(2)为避免出现多重共线性问题,确保回归结果的有效性,对所有进入模型的解释变量和控制变量进行方差膨胀因子 (VIF)检测。结果显示:医药、汽车、计算机通信企业平均VIF和各变量的VIF都远远低于临界值10,说明不存在明显的多重共线性。

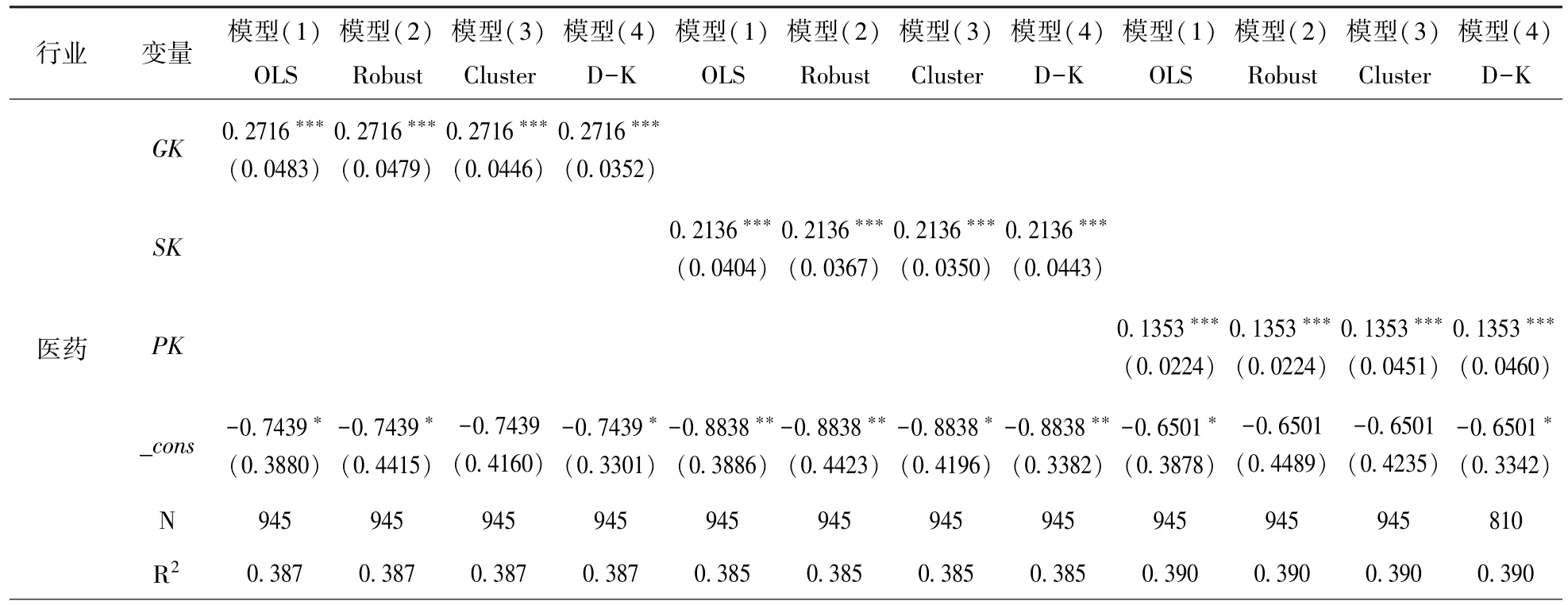

表2检验了3个行业知识与企业竞争力之间关系,模型 (1)分别是以3层知识为解释变量,包括所有控制变量的OLS检验结果。3个行业的检验结果显示:每一层知识均与企业竞争力呈显着正相关关系。具体而言:

(1)通用性知识:医药行业 (Beta=0.2716,p<0.01)、 汽车行业 (Beta=0.1106, p<0.01)、计算机通信行业 (Beta=0.3364, p<0.01),3个行业的通用性知识均与企业竞争力呈显着正相关关系,假设1得到了验证。从回归系数来看,计算机通信行业的通用性知识贡献度最大,医药行业次之,汽车行业最小。该回归结果说明,①随着互联网的不断深入,计算机通信行业规模整体上越来越大,通用性知识水平相对较高,产业贡献度也依然比较高;② 《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》作为近年来医药行业最重要的供给侧改革政策,对国内仿制医药行业进行了重新洗牌,加快推进医药行业发展;③汽车行业企业规模相对较小,生产成本较高,行业最前沿和高水平的技术开发人才仍然紧缺。

(2)专用性知识:医药行业 (Beta=0.2136,p<0.01)、 汽车行业 (Beta=0.1305, p<0.01)、 计算机通信行业 (Beta=0.2058, p<0.01),3个行业的专用性知识均与企业竞争力呈显着正向相关关系,假设2得到了验证。从回归系数来看,计算机通信行业的专用性知识贡献度最大,医药行业次之,汽车行业最小。该回归结果说明,①计算机通信行业大多属于新兴企业,人员相对年轻,知识创新能力较强,同时受新技术、新需求、产业政策等影响,加之 “工业互联网”、 “独角兽”的带动,整体表现较好;②医药行业研发投入持续加大,增长速度较快,市场创新力度也得到了进一步提升;③汽车行业虽然在新技术引进与消化吸收方面有了很大进步,但技术相对较落后,创新能力较弱,仍处于以知识为主的创新过程中。

(3) 专有性知识:医药行业 (Beta=0.1353,p<0.01)、 汽车行业 (Beta=0.1177, p<0.01)、 计算机通信行业 (Beta=0.1335, p<0.01),3个行业的专有性知识均与企业竞争力呈显着正向相关关系,假设3得到了验证。从回归系数来看,医药行业的专有性知识贡献度最大,计算机通信行业次之,汽车行业最小。该回归结果说明,①医药行业大多是一些品牌历史较悠久的企业,具有较高的品牌知名度、认知度和忠诚度,品牌早已经深入人心;②相比较而言,计算机通信行业属于新兴行业,虽然发展势头较迅猛,但企业品牌整体上形成均较晚;③汽车行业品牌目前主要还是掌握在以核心技术为优势的跨国公司或合资企业手中,它们通过并购或重组等方式挤占或吞并国内企业,形成行业垄断地位。

为了确保检验结果的稳健性,以便获得无偏估计结果,模型 (2)和模型 (3)分别对3层知识进行了Robust稳健标准误检验和将标准误差经过Cluster调整,结果都依然稳健。此外,为了控制面板数据可能存在的异方差和因变量年度上的自相关性等影响,模型 (4)进一步进行了D-K标准误调整[37],结果同样表明,企业相对知识水平越高,企业竞争力水平就越高。因此,本文得到结论:企业所具有的相对知识水平能够代表其在市场中的竞争力水平。

表2 知识与企业竞争力之间关系的检验分析

续 表

3.2 内生性问题处理根据前面的理论分析可知,知识与企业竞争力水平之间很可能存在相互影响的双向因果关系,这样就会导致OLS回归结果存在内生性问题。因此,本文选择工具变量法对内生性问题进行处理。

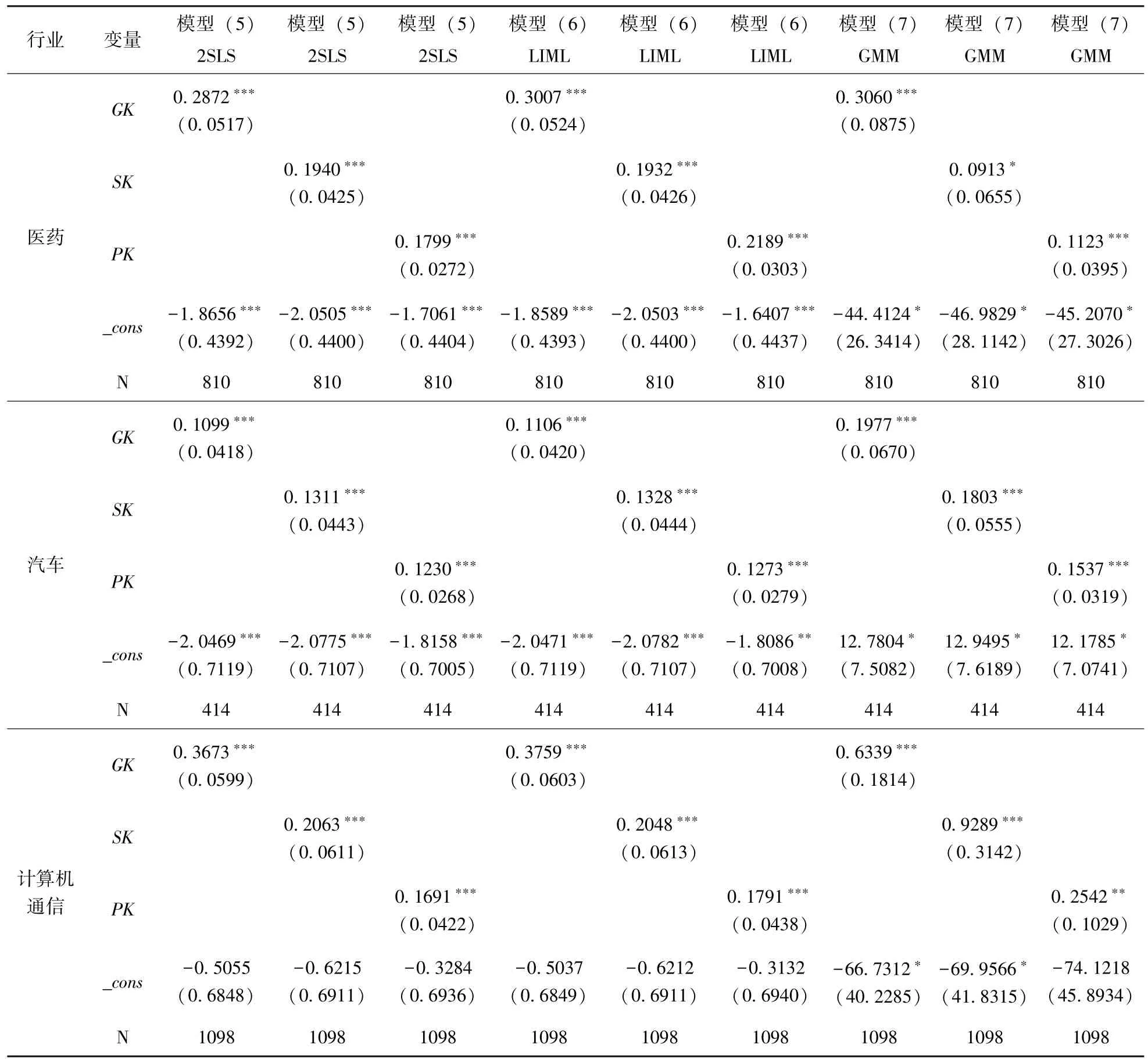

根据现有文献常见的做法[38,39], 选取内生变量滞后一期变量作为工具变量。同时,依据Hough的研究方法[37],本文采用两阶段最小二乘法(2SLS)对原模型进行内生性处理。具体检验过程如下:第一阶段,使用Logistic回归方法,用企业知识变量与工具变量进行OLS回归分析;第二阶段,用前一阶段回归得到的企业知识变量拟合值来替代实际值,再对原模型进行最小二乘法,从而得到无偏一致的参数估计值,以便于消除内生性的影响。模型 (5)新的检验结果与表2的结果均保持一致,如表3所示。

虽然2SLS估计是一致的,但也可能会出现由于2SLS的有偏而带来的 “显着性水平扭曲”,且这种扭曲会随着弱工具变量而增大。为了检验处理结果的稳健性,模型 (6)采取了对这种弱工具变量更加不敏感的基于单个信息方程的有限信息最大似然性 (LIML)内生性处理,3个行业的结果与表2仍然是一致的。此外,由于面板数据可能存在随机扰动项的异方差或自相关的情形,模型 (7)进一步采用了更为有效的广义矩估计(GMM)方法[41]进行内生性处理,结果同样是稳健的。

综上所述,本文分别采取了2SLS、LIML和GMM工具变量法,在很大程度上处理了内生性问题。另外,表3的处理结果一定程度上也说明了本文分析的结果是稳健的。

4 研究结论与启示4.1 研究结论知识与企业竞争力的关系一直是人们长期关注的问题。本文在过去有关知识定义的基础上,对知识进行了界定,构建了企业3层次金字塔知识结构,在此基础上,从理论上探讨了知识与企业竞争力之间的关系,进一步选取医药制造业、汽车制造业和计算机通信3个行业387家上市公司2012~2018年样本数据对二者关系进行了实证分析,得到以下结论:

表3 内生性问题处理——工具变量回归

(1)知识来源于人类社会实践活动,企业经过反复循环的再生产过程,形成 “通用性知识-专用性知识-专有性知识”3层次知识结构,实现企业的知识进化,竞争力不断提升; (2)3个行业的通用性知识、专用性知识、专有性知识均与企业竞争力呈显着正相关关系,且经过内生性处理后的结果依然是稳健的。即企业的知识含量越高,企业竞争力水平越强;(3)不同行业知识对企业竞争力的影响程度存在一定差异性。相比而言,计算机通信行业通用性知识、专用性知识对企业竞争力的贡献度最大,医药制造业专有性知识对企业竞争力的贡献度最大;而汽车制造业3类知识对企业竞争力的贡献度均最小。

4.2 管理启示结合本文的研究结论,本文提出如下管理启示:

(1)强化知识学习能力,不断补足和完善通用性知识短板。企业在通用性知识方面存在不足,可能会导致整个企业创新效益降低,竞争力水平也较低,形成 “木桶效应”。企业应通过购买、技术重组、战略联盟等方式拓宽知识获取途径,组建学习型团队,营造适合学习的环境氛围,提升知识学习和整合吸收能力。重视对外合作和自主研发,与优秀企业和研究机构实现战略合作; (2)完善知识创新的激励机制,增强企业知识创新能力。在吸收通用性知识基础上加强自主创新活动,创造出企业没有的专用性知识,是企业竞争力形成的关键路径。企业应增强和提升员工知识产权保护意识,建立健全知识产权保护制度和激励机制,提高员工自主创新的积极性。注重外部市场和内部研发的联动,加强技术研发和自主创新力度,鼓励和激发原始性发明创造;(3)建立健全知识积累与积淀机制,打造知识型垄断企业。企业经过持续地知识创新,知识优势必然会累积成产品的品质优势、市场的份额优势以及企业的品牌优势,形成行业垄断地位。企业应开展有效的品牌传播活动,增强品牌产品和服务的号召力、聚客力、美誉度和影响力,完成企业品牌的积淀过程。不断完善知识的积累与积淀机制,为企业产品品牌演化形成提供有力支撑。