许梦博 潘远超吉林大学中国国有经济研究中心长春 300

2(吉林大学经济学院,长春 130012)

引 言为了缓解经济发展中所造成的环境压力,实现经济发展方式的根本性转变,我国政府制定了多种类型的环境规制措施,用来约束企业生产过程中的环境污染行为。从理论上来说,环境规制作为一种重要的政府政策工具,对绿色生产率应该具有重要的影响。但是从目前的实证分析结果来看,对于环境规制是否能够提升地区绿色生产率还存在着较大的争议。如Ederington和Minier(2003)[1]运用美国 1978~1992 年行业面板数据,检验了环境规制水平对行业绿色生产率的影响,研究证明环境规制对绿色生产率存在显着的正向影响。 Bruunermerier和 Levinson (2004)[2]运用25个国家1990~2002年的面板数据,检验了国家层面环境规制水平对工业绿色生产率的影响,但是其研究结果发现环境规制水平对工业绿色生产率具有抑制作用。 Cole等 (2005)[3]运用美国1978~1992年的三分位行业数据,研究发现环境规制措施对行业绿色生产率的提升作用并不显着。Mula⁃tuet等 (2010)[4]利用 1990~1994 年 13 个国家的面板数据,研究发现环境规制水平对工业绿色生产率的提升作用是显着的。 Baghdadi等 (2013)[5]运用涉及43个国家1990~2000年的面板数据,检验发现环境规制水平对工业绿色生产率存在显着的抑制作用。李静和沈伟 (2012)[10]构造了3种污染物环境规制强度指数,研究发现环境规制与地区工业绿色生产率具有负相关关系。李斌等 (2013)[11]以2001~2010年中国工业行业数据为样本数据,基于SBM方法对行业绿色全要素生产率进行测算,研究结果表明,环境规制对工业行业绿色生产率的影响具有非线性门槛效应。张江雪等 (2015)[12]则将环境规制分成行政型、市场型和公众参与型3种不同的类型,研究发现行政型、市场型的环境规制的影响是正向的,但公众参与型环境规制的结果是不显着的。原毅军和谢荣辉 (2016)[13]研究发现费用型规制与工业绿色生产率之间呈现先降后升的 “U”型关系,而投资型规制则起到了负向作用。谢荣辉 (2017)[14]发现,短期内,环境规制会对绿色生产率产生负面影响,但从长期看还是可以实现既能改善环境又能提高生产率的 “双赢”状态。陶锋和王余妃 (2018)[15]认为环境规制对绿色生产率的影响可以通过 “创新补偿”和 “遵从成本”两个途径产生作用。通过实证检验发现,对于我国来说,环境规制的 “创新补偿”效应大于“遵从成本” 效应。吴传清和张雅晴 (2018)[16]以1997~2015年长江沿线11个省区作为研究样本,采用面板门限模型检验环境规制对绿色生产率的影响,结果表明,环境规制对绿色生产率存在双重门槛效应,只有中等强度环境规制才能促进绿色生产率的提高。

对于上述实证研究, Becker (2011)[6]、 Mil⁃limet和 Jayjit (2016)[7]认为由于忽视了绿色生产率的地区异质性和空间溢出效应,导致模型中环境规制变量具有内生性是导致目前实证研究结果不一致的原因。相比现有的相关研究,本文的创新之处在于利用动态空间计量模型方法有效的控制地区工业绿色生产率的地区异质性和空间相关性,避免产生内生性所导致的实证分析的无效性。本文的实证研究结果,对于如何选择及制定有效的环境规制措施,在改善环境污染的同时又能提高绿色生产率具有一定的启示作用。

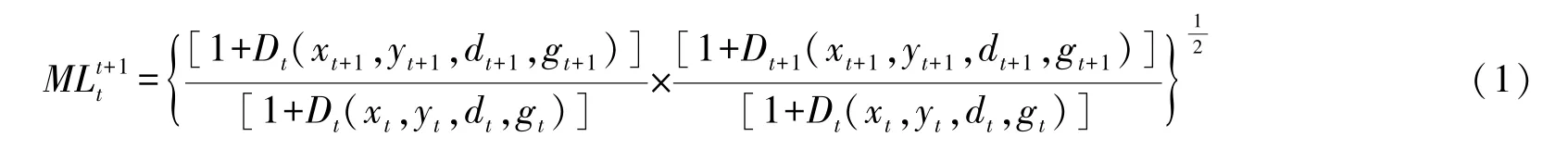

1 中国地区工业绿色生产率的测算传统的ML生产率指数存在如下的一些缺陷:(1)ML指数采用几何平均的形式进行构建,不具备指数的循环性; (2)ML指数是利用方向距离函数进行构造,但方向距离函数在跨期进行计算时,常常出现线性规划无解的情况,这使得ML指数难以准确反映绿色生产率的长期变化趋势;(3)忽视了测算过程中评价单元之间是否存在技术异质性(Technological Heterogeneity)问题。 Fuku⁃yama 和 Weber (2009)[8]、 Oh (2010)[9]对上述ML指数的不足进行了修正,提出了全局Malmquist-Luenberger生产率指数 (GML指数)。本文后续实证研究中将利用GML指数测算地区绿色生产率的变化及其分解情况。

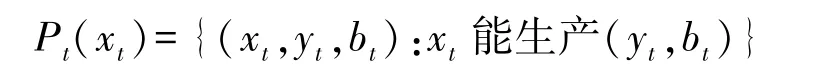

1.1 全局环境技术的描述Färe等 (2007)指出为了在效率和生产率测算模型中包含对环境变量的考量,需要在一般的生产可能性集合中将产出区分为合意产出和非合意产出,这就是所谓的 “环境技术集合”。可以将每一个地区的工业生产过程抽象为利用N种投入x,生产M种合意产出y和排放出I种非合意产出b的生产决策单元。于是,第t期的环境技术可以用如下的生产可能性集合来表示:

为了构造GML指数,需要将第t期的环境技术联合起来,构建全局生产可能性集合。

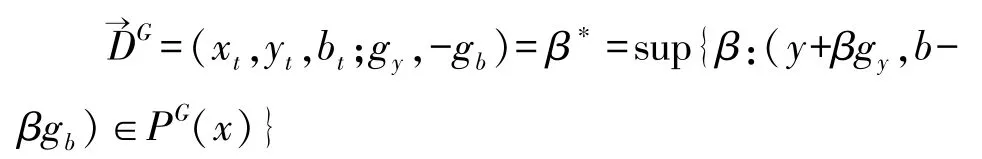

1.2 全局方向性距离函数和GML指数全局生产可能性集合虽然从理论上刻画了投入向量与合意产出向量、非合意产出向量之间的关系,但是单纯依靠全局生产可能性集合这一概念是无法准确刻画包含环境变量的生产可能性边界。为此,本文引入方向性距离函数来对此生产过程进行模型化处理。将包含环境变量的全局SBM方向性距离函数定义为:

其中方向向量g=(gy,-gb)表示产出变化的方向,β∗为合意产出与非合意产出通过同比例增加和缩减向生产边界靠拢的最大可行数量。

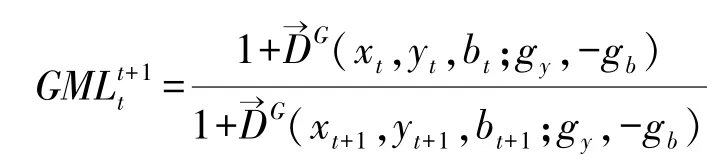

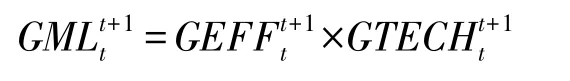

以 Fukuyama 和 Weber(2009)[8]、 Oh(2010)[9]提出的全局SBM方向性距离函数为基础,构造如下绿色生产率指数,即GML指数。

GML指数可分解为全局效率变化指数(GEFF)和全局技术变化指数 (GTECH)。

本文选取中国省级地区作为研究对象,以30个地区 (考虑数据的可获得性,不包括西藏及港、澳、台地区)作为分析样本,相关的变量选择如下:

本文的产出既包括期望产出,也包括非期望产出。这里选择地区工业总产值作为期望产出,同时利用以2000年为基期的定基比工业品出厂价格指数消除了价格影响。本文还选择地区工业排放的二氧化碳作为地区工业生产过程中的非合意产出,二氧化碳排放量的估算借鉴了陈诗一 (2009)[17]的方法。在地区资本存量的测算上,现有文献大都采用永续盘存法,但这种方法往往具有较为严格的数据要求。对于我国工业行业来说,由于缺乏相关数据,无法直接利用永续盘存法估算其资本存量。所以,本文利用工业部门固定资产投资净值(固定资产投资原值减去累计折旧来计算)衡量地区工业资本投入水平。准确来说,劳动投入应该是每人每年劳动时间的加总。但由于无法获得准确的劳动时间数据,同时考虑到研究年限内《中国劳动统计年鉴》中指标统计口径的变化,本文采用工业城镇单位从业人员数作为劳动投入的替代变量,从而可以保持历年统计指标的一致性。数据来源于历年 《中国工业经济统计年鉴》、《中国劳动统计年鉴》、《中国统计年鉴》。

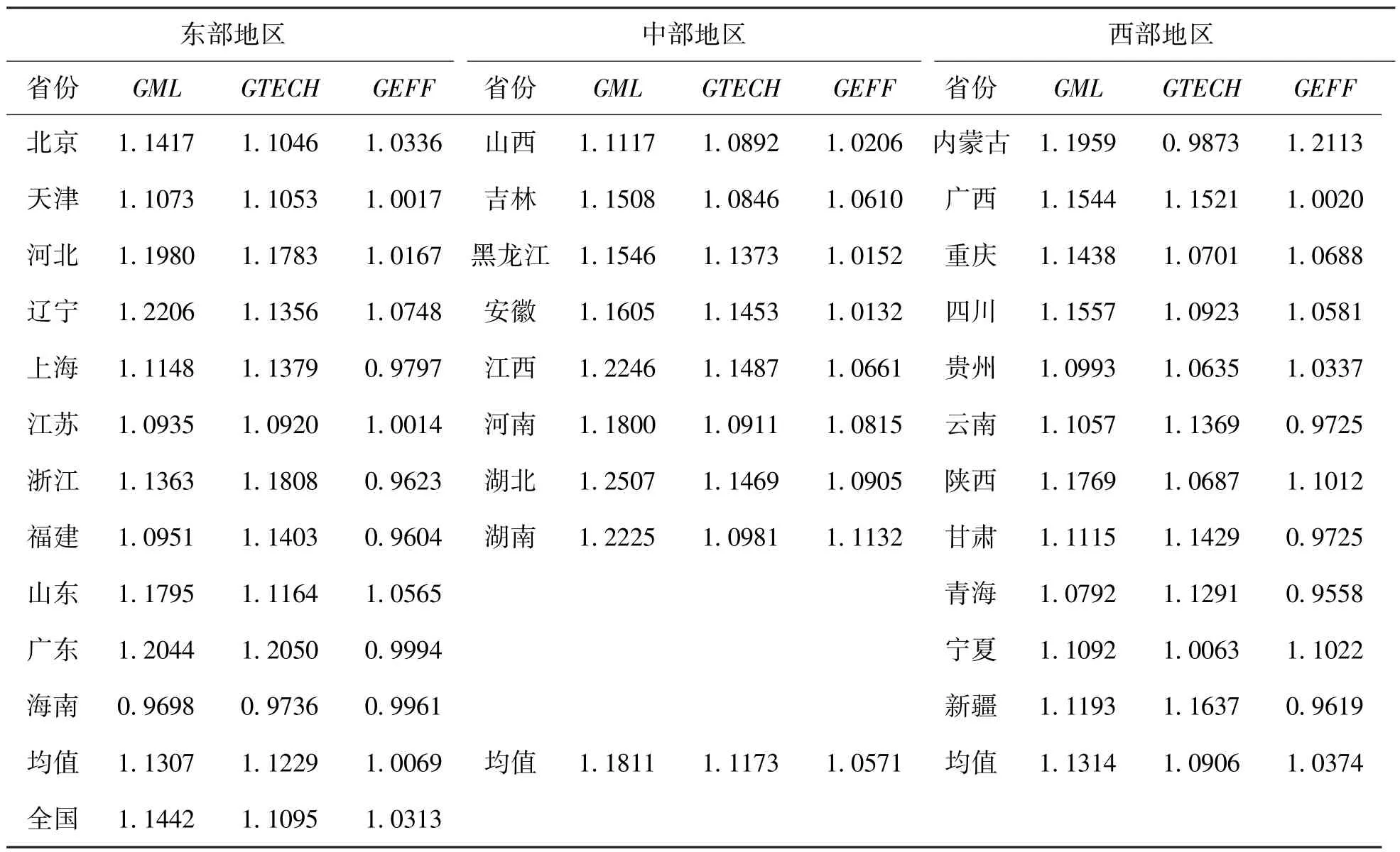

基于前述介绍的方法,本文测算得到2002~2018年中国地区工业GML指数。表1给出了GML指数的平均工业绿色全要素生产率以及全局技术效率变化指数和全局技术进步变化指数。

表1 中国地区工业绿色生产率指数及其分解的均值

表1结果表明,从全国整体来看,2002~2018年间,中国工业绿色全要素生产率GML指数的均值为1.1442,说明这个期间,我国绿色全要素生产率出现了明显的改进趋势,并且平均每年增长率达到6.74%。从绿色全要素生产率的两个分解值来看,全局技术进步指数 (GTECH)和全局技术效率指数 (GEFF)均值分别为1.1095和1.0313。

从分地区的情况来看,不同地区的绿色全要素生产率及其分解值的变化还是有较大区别的。从全局技术效率变化指数 (GEFF)来看,该指数在中部、西部较高,分别为1.1132和1.0374,而东部较低,仅为1.0069。这说明,在过去十几年间,中、西部地区的一些发展策略取得了一定的成效,特别是随着中、西部地区吸引海外高质量外资力度的加大,以及东部地区的一些产业向中、西部地区的转移。在外部先进企业的进入和转移过程中,中、西部地区的管理理念、生产技术、企业组织架构都出现了明显的改进,从而促进了技术效率的大幅提升。除此之外,生产要素的自由流动以及流动速度的加快,也在一定程度上对中、西部地区的资源配置产生了积极的影响。

从全局技术进步指数 (GTECH)的分布来看,东部最高,为1.1299,中部次之,为1.1173,西部最低,为1.0906。虽然促进技术进步、提高生产率发展水平已经成为一个共识,但由于不同地区的发展环境、人力资源、技术基础等诸多方面的差别,使得技术进步的收效也存在很大不同:东部地区技术发展基础最好,因此东部地区技术进步指数最高;西部地区技术发展基础最差,因此,西部地区的技术进步指数也相对最低。在30个样本地区中,几乎所有的地区都出现了技术进步,虽然技术进步幅度多种多样,技术进步指数却都大于1。但海南、内蒙古两个省份却出现了技术倒退,技术进步指数均小于1。技术进步水平排在前5位的地区分别是广东、河北、浙江、新疆、广西,广东省排在首位,年均技术进步率达到了19.48%。从各地区的全局工业绿色全要素生产率 (GML)指数的结果来看,中部地区绿色生产率指数最高,为1.1811;东部次之,为1.1307,而西部最低,为1.1193。可见,在样本考查区间内,各地区的绿色全要素生产率的提高均比较显着,说明各地区在产业结构调整和发展方式转变上都取得了一定的成效。而在30个省区中,在考察区间内,绿色全要素生产率都出现了增长,只有海南省出现了下降,其中GML指数排名前5位的地区分别是湖北、江西、湖南、辽宁、广东。

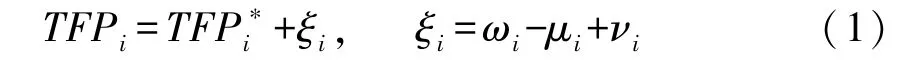

2 环境规制对地区工业绿色生产率影响的动态空间计量模型分析2.1 动态空间面板模型的设定本文构建如下动态空间计量模型,检验环境规制变量对工业绿色生产率的影响:

其中,GTFPit表示第i个地区在第t年的工业绿色生产率,ERit表示第i个地区在第t年的环境规制变量,为了考察环境规制变量对工业绿色生产率的非线性影响特征,模型中还加入了环境规制变量的平方项。Xit表示第i个地区在第t年的控制变量。τ表示工业绿色生产率一阶滞后的回归系数,反映了前期工业绿色生产率对本期工业绿色生产率的惯性影响。ρ表示空间滞后回归系数。wij是空间权重矩阵的第(i,j)元素,本文以规范化的4阶最近点空间权重矩阵方法构建空间权重矩阵。εit是模型中误差项。

2.2 变量说明与处理被解释变量:本文选择各个省级地区的工业绿色生产率 (GTFP)作为模型的被解释变量。

解释变量:本文将环境规制区分为命令控制型环境规制 (DEM)、费用型环境规制 (COST)、投资型环境规制 (INV)。其中命令控制型环境规制选用各地区当年受理环境行政处罚案件数来衡量。费用型环境规制选用各地区当年排污费收入总额来衡量,排污费收入总额越高的地区,其环境规制越严厉。同时考虑到价格因素的影响,本文利用GDP平减指数对排污费收入总额的当期值进行价格平减,基期为2000年。对于投资型环境规制选择各地区当年工业环境污染投资总额来衡量,投资总额越高的地区,环境规制水平越高。同样,借助GDP平减指数对工业环境污染投资总额的名义值进行实际值的处理。

控制变量:在上述理论分析的基础上,结合现有相关研究的处理方法,本文在模型中引入了贸易开放度 (OPEN)、研发投入 (R&D)、人力资本 (HUM)、市场化程度 (MAR),作为模型的控制变量。

为了与前文保持一致,本文选取2002~2018年中国30个省份的面板数据,模型中变量进行对数化处理,原始数据来自于历年的 《中国统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、 《中国环境统计公报》、《中国环境统计年报》、 《中国能源统计年鉴》、《中国工业经济统计年鉴》和 《中国劳动统计年鉴》。

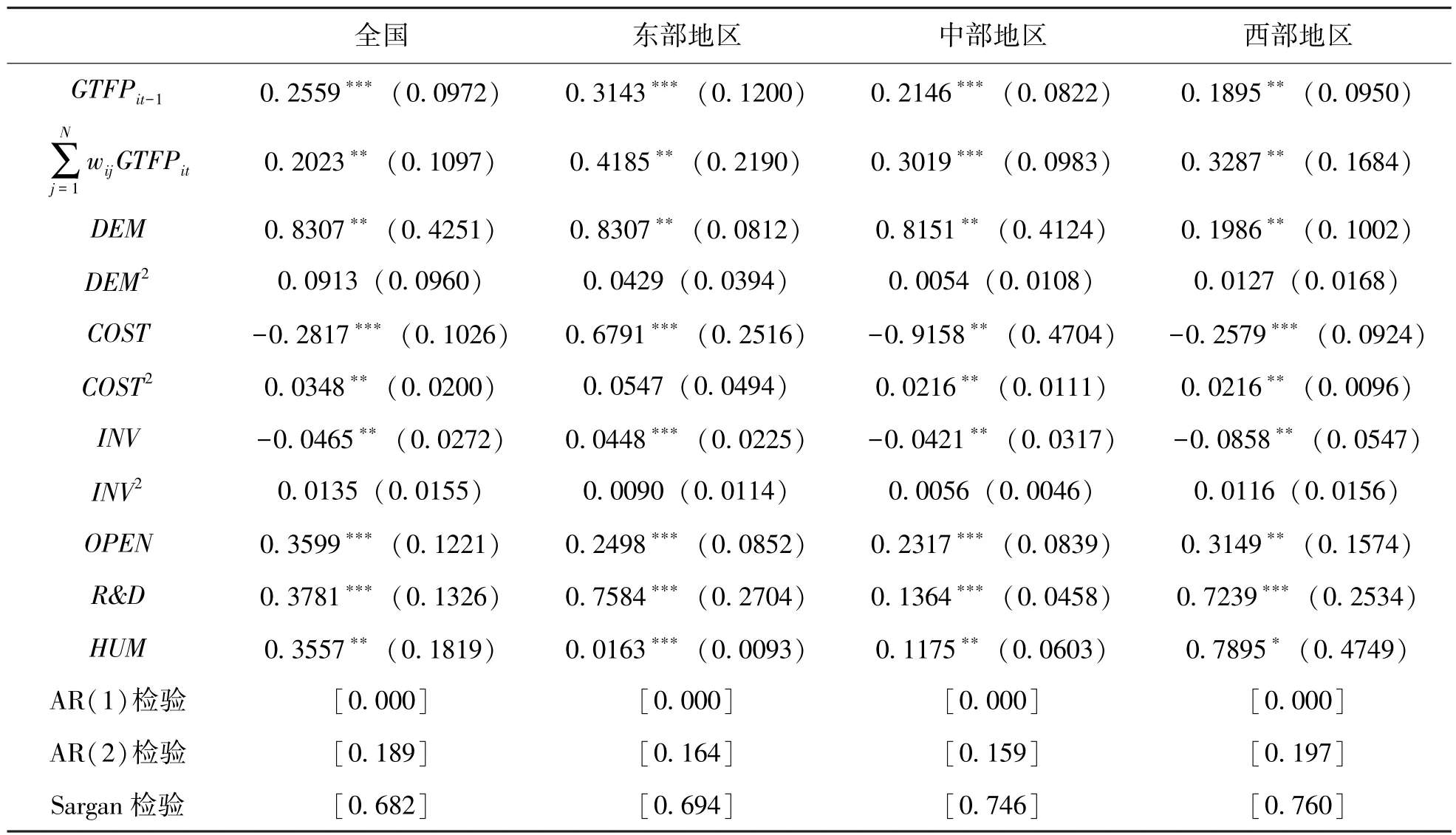

2.3 动态空间模型的估计结果本文除了使用全国样本进行分析之外,还分别对东部地区、中部地区和西部地区①进行空间GMM估计,表2是模型系数的全国样本和分地区样本的GMM估计结果。

表2 动态空间模型估计结果

从全国样本的估计结果看,绿色生产率滞后一期,对当期绿色生产率的影响为正且显着。说明绿色生产率在时间维度存在惯性,绿色生产率呈现自相关的影响特征,即地区绿色生产率之间存在明显的空间溢出作用。

2.3.1 费用型环境规制与GTFP

从全国整体来看,费用型环境规制对GTFP的作用是 “U”型的。之所以出现这种非线性作用方式的原因在于,当企业的排污费征收强度不同时,对企业的收益曲线影响是不同的。在 “U”型曲线的左侧,对企业排污收费水平较低,这个时候由于排污费的征收,企业的成本增加。因此,会导致GTFP出现下降。虽然企业由于排污征收导致成本增加,但企业此时仍然是获益的,企业的经营战略也不会发生变化,小额成本的增加并不足以激励企业改变生产技术,加大研发投入,因为做如此大的改变要承担一定风险,而企业一般偏向风险规避。但随着排污费征收标准的不断提高,企业面临的压力逐渐增大,企业收益也不断被压榨,如不改进生产技术,企业将无法长期可持续发展。因此,企业不得不加大研发力度,调动更多的资源进行研发创新,提高绿色生产技术,从而使绿色全要素生产率开始不断上升。而从不同地区的实证结果来看,费用型环境规制对不同地区的GTFP的影响是不同的。在中、西部地区,费用型环境规制对GTFP的影响与全国整体情况相同,也是 “U”型的非线性影响。但在东部地区,费用型环境规制对GTFP的影响则是线性的,起到了正向促进作用。而之所以出现地区间的差异,本文认为可能是由于产业结构差别造成的。在我国,重工业、偏污染型工业主要集中在中、西部地区,这些产业依靠 “低污染规制收入”成分较大,因此,较低的排污费征收无法激励其改变技术、加强创新,只有较高的规制强度才能对这些企业的生产方式造成影响。因此,费用型环境规制对GTFP的影响是非线性的。但我国东部地区的产业结构层次较高,高技术产业也主要集中在东部地区,这些企业自身受国际市场竞争影响较大,其提升自身科技创新水平的积极性也较强,因此,排污费用的征收只会进一步激励企业向创新路径上发展,从而促进GTFP的提升。

2.3.2 投资型环境规制与GTFP

从全国整体来看,投资型环境规制与GTFP的关系是线性的、负相关关系。这与费用型环境规制的影响不同。出现这一结果的原因可能有两个,考虑投资型环境规制措施的资金来源,企业进行工业治污的资金投入有两个来源,企业自身投入和政府补贴。其中政府补贴的比重较高,可以大大减少企业的治污压力。因此,在投资型环境规制的背景下,企业只承担一部分由于其自身污染所造成的外部成本,其对企业进行绿色技术升级、创新转型的压力要大大小于费用型环境规制;另外,企业的资源是有限的,环境治理资金的投入在一定程度上还是会对企业的研发创新投入造成 “替代挤出”效应。因此,对企业绿色生产率的提高起到负面作用。从分地区影响结果来看,投资型环境规制对中、西部地区绿色生产率同样产生负向作用。但对东部的影响却相反,投资型环境规制对东部地区绿色生产率提高产生了正向促进作用。本文认为,出现不同结果的原因可能还与东西部地区企业治污路径的差别有关。一般来说,企业治理污染总共有两种方式: (1)前端预防,主要指对清洁生产技术的研发投入和创新;(2)末端治理,主要指针对污染减排设施的安装和使用。对于东部地区企业来说,其治理污染的措施以前端预防为主,而中、西部地区由于以重工业企业为主,沉淀成本较高,如果完全改变生产技术和设备,需要的投资太大,因此,短期内还是以末端治理为主。而东部地区的前端预防是积极性的,即使没有政府补贴,企业也会投入资金自行研发,在加入政府补贴后,就会促进技术的研发进程及技术的转型升级,从而为绿色生产率的提高带来促进作用。但中、西部地区的末端治理是被动型的,即使政府补贴较高,企业仍然被迫投入预期外成本,因此对绿色生产率造成负面影响。

2.3.3 命令控制型环境规制与GTFP

无论从全国整体情况来看,还是从地区结果来看,命令控制型环境规制对绿色生产率的提高均具有正向促进作用,但不存在显着的非线性影响。可见,严格的政府执法确实可以改变企业经营者的投机心理和经营预期。当企业管理者意识到一旦排污违法,定会付出更大的损失后,就会调整企业内含的长期盈利模式,使得企业经营者以更长远的眼光看待企业的收益问题,从而会积极采取措施,促进企业绿色生产技术的引进、研发,进而会有效促进绿色生产率的提高。

3 结论及启示本文以2002~2018年中国地区工业数据作为样本数据,测算得到了我国地区工业绿色生产率水平,并通过构建动态空间计量模型检验了环境规制措施对绿色生产率的影响,得到如下结论及启示:

(1)从全国及各地区的工业绿色生产率指数及分解结果来看,我国绿色生产率出现了明显的改进趋势,无论技术效率还是技术进步都处于不断改善的过程中,但技术进步在推动我国绿色生产率增长的过程中起到的作用更大。从分地区的情况来看,东部地区的绿色生产率 (增长率)要明显高于中、西部地区,说明东部沿海地区的经济增长方式出现了较为明显的变化,在先进生产技术的创新和推广使用方面显着优于中、西部地区,且取得了更好的污染治理效果,其内部的增长驱动力已经逐渐改善。因此,中、西部地区未来应进一步提升自己的技术水平,增加创新投入,提高创新效率,中央政府也应采取措施鼓励中、西部地区加快产业结构及经济增长方式改变,加快工业部门低碳、绿色增长模式的建立,避免重蹈东部地区 “先污染、后治理”的覆辙。需要指出的是,中、西部地区技术进步率虽然增长速度不是很快,但技术效率却增长较快,这也体现了中、西部向环境技术前沿的追赶效应。此外,我国东部地区虽然在技术进步率上增长较快,但技术效率却相对较低,这说明在中国步入改革深水区的大背景下,东部工业企业的技术效率存在着较大的提升空间,因此,对于我国东部地区企业来说,除了关注技术上的发展外,还要进一步关注 “干中学”、“管理效率”等方面的提升,对于地方政府来说,要进一步进行体制改革,创造有利于企业技术效率提升的体制条件。

(2)从全国整体来看,费用型环境规制对GTFP的作用是 “U”型的。说明当企业的排污费征收强度较低时,排污费的征收只是增加了企业的成本,并不会改变企业的发展策略,只有排污费征收强度跨过特定的 “拐点”才能起到逐渐促进绿色要素增长的效果。而从不同地区的实证结果来看,费用型环境规制对不同地区的GTFP的影响是不同的。在中、西部地区,费用型环境规制对GTFP的影响与全国整体情况相同,也呈 “U”型的非线性影响。但在东部地区,费用型环境规制对GTFP的影响则是线性的,起到了正向促进作用。而之所以出现地区间的差异,主要是由于产业结构差别造成的。在我国,重工业、偏污染型工业主要集中在中、西部地区,这些产业依靠 “低污染规制收入”成分较大,因此,较低的排污费征收无法激励其改变技术、加强创新,只有较高的规制强度才能对这些企业的生产方式造成影响。因此,费用型环境规制对GTFP的影响是非线性的。但我国东部地区的产业结构层次较高,高技术产业也主要集中在东部地区,这些企业自身本就受到国际市场竞争影响较大,提升自身科技创新水平的积极性较强,排污费用的征收只会进一步激励企业向创新路径上发展,从而促进GTFP的提升。因此,在未来环境规制制定策略上,针对不同地区、不同产业类型,应该采取不同的规制措施,避免 “一刀切”的做法。

(3)从全国整体来看,投资型环境规制与GTFP的关系是线性负相关关系。这与费用型环境规制的影响是不同的。排污费属于惩罚型规制,而工业治污投资属于补贴型规制,两种环境规制的不同特点决定了二者对经济系统和环境系统具有不同的作用机制,进而导致了投资型环境规制对地区绿色生产率影响的不同。在中、西部地区,投资型环境规制对绿色生产率同样产生负向作用。但对东部的影响却相反,投资型环境规制对东部地区绿色生产率提高产生了正向促进作用。产生这种不同结果的原因在于,东部地区的污染治理主要在前端预防,即针对清洁生产技术的研发投入和创新。而中、西部地区属于末端治理,主要指针对污染减排设施的安装和使用。由于投资型治污本质上属于补贴型,主要在既定发展路径上起到推动作用,因此,对于不同产业结构、不同发展方式的地区,所产生的效果也是不同的。由此可见,从长远来看,只有鼓励企业在排污控制方面逐渐向 “前端预防”型靠近,才有利于在长期内对排污企业产生有效的技术创新激励。

(4)无论从全国整体情况来看,还是从地区结果来看,命令控制型环境规制对绿色生产率的提高均具有正向促进作用,但这种正向促进作用并不是很大。这个结果说明两个问题:①严格的政府执法确实可以改变企业经营者的投机心理和经营预期。当企业管理者意识到一旦排污违法,一定会付出更大的损失后,就会调整企业内含的长期盈利模式,使得企业经营者以更长远的眼光看待企业的收益问题,从而会积极采取措施,促进企业绿色生产技术的引进、研发,进而会有效促进绿色生产率的提高。因此,我国地方政府一定要加强环保执法力度,完善惩罚机制,避免 “寻租”行为;②只靠行政命令为主要环境规制的工具,所取得的效果是有限的。实际上,环境规制工具多种多样,且各有其 “用武之地”,因此,针对不同的地区、不同的发展状况,应有针对性的采取多种不同的环境规制工具,改变我国当前以行政控制型规制长期占据主导地位的现实状况,从而更好的实现提高生态环境水平与促进绿色生产率提高的 “双赢”发展。

注释:

①东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南,中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南,西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。