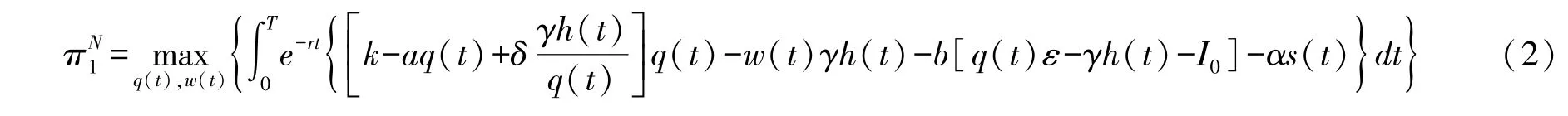

许民利 邹绿芳 简惠云

(中南大学商学院,长沙 410083)

引 言随着工业化、城市化进程的高速发展,目前我国已进入环境高风险时期,而过去政府命令—企业应付式自主治理的管制模式一直存在诸多弊端。2013年党的十八届三中全会明确指出要创新现有治理思路,推行环境污染第三方治理。目前,第三方治理凭借着以精益化的运营在降低治理成本的同时提高排污达标率的突出优势,已经较深入践行于政府管辖的公共服务领域。事实上,我国能源消费的七成比例用于工业制造生产活动,工业污染领域才是构成环境问题的主要组成部分,然而工业园区企业委托第三方治理的动机并不强,采购环境服务的比例只有5%左右[1],所以如何促使排污企业更多地与第三方签订环境服务契约、帮助双方在环境规制政策下设计现行有效的合作机制与收益分配方案,亟须重点研究。

环境污染第三方治理模式(以下简称为“第三方治理”)是政府或工业污染企业,通过缴纳和按照合同约定支付费用,委托环境服务公司进行污染治理的新模式,该模式无疑为许多不具备治污运营能力的排污企业摆脱了易产难治的困境。目前,多数学者对第三方治理的研究主要从宏观层次定性分析给出政策建议。国外学者的定性研究主要集中于环境政策及其机制设计[2-7]、环境合作治理[8,9]、 生态系统服务付费[10]等方面,这些文献的研究情境与我国第三方治理面临的情境不同,但其研究方法和研究视角仍然值得借鉴。由于第三方治理在我国仍处于应用的初步探索阶段,国内学者的定性研究也更多集中在实施现状、推行的障碍及发展建议等方面。如王世汶等[11]总结了园区第三方治理服务内容、项目模式、服务主体多样化,“测”、“管”、“治”相结合、新技术应用和普及等特点;宿宇和董战峰[12]就深化工业园区第三方治理提出了明晰权责、加强治理服务规范、拓展第三方治理企业融资渠道等几点对策建议;常杪等[13]提出可借鉴日本在第三方治理领域中取得的经验成果;部分学者[14-16]关注了第三方多为中小企业,资金实力不足的问题,相继提出应从创新税收优惠、绩效共享与融资机制等多方面排除障碍,扶持第三方治理的发展。

此外,近年来,少数的学者从微观层次对第三方治理进行了量化研究,主要围绕供应链的视角展开探索,尤其是强调排污企业与环保服务企业应实行以经济效益和社会效益最大化为目标的环境服务供应链管理。如陈晓红等[17,18]运用委托代理理论,研究信息不对称下规避排污方产生的治污外包代理风险的契约设计与选择问题,并进一步将问题拓展至成员不同风险偏好组合下的情境中研究。简惠云和胡小丽[19]也关注了企业的风险规避行为,此外还提出排污企业关注环境服务商的公平关切心理有利于供应链整体效益的提升。Ding 等[20,21]、 黄华和丁慧平[22]围绕可持续供应链及绿色投资绩效评估作了系列研究,指出政府的激励政策在监督企业的环境可持续行为方面起着主导作用,并对政府多种政策下的环保服务费协商问题进行扩展研究。

综上可知,现有文献对第三方治理具体实施阶段的理论研究还比较少,且现有的量化研究存在以下不足:(1)多数文献只是在既定的环境规制(税收或排污权交易政策)框架下进行建模分析,没有考虑在环境规制政策自身条件变动的情形下,对排污企业委托第三方治理动机不强进行致因分析,以更好地重新构建起排污企业与环境服务商之间的良好合作机制;(2)文献均局限于静态维度。实际上第三方治污项目建设与运营的时间跨度往往有几年到十几年甚至更长时间,另外污染物动态累积对企业产生潜在影响,市场利率也会带来成本变动风险,因此从长远和动态的角度进行研究更具有理论研究价值和现实意义。微分博弈为解决此动态多周期决策问题提供了良好思路。事实上,不少学者运用微分博弈,实时考察博弈方的策略行为和污染动态控制之间的相互作用。如 Yeung[28,29]研究了国家间合作的治污对策和跨界污染微分对策;Bertinelli等[30]探讨国家间通过碳捕获及固定来减少二氧化碳浓度的福利最大化问题;胡震云等[31]研究了企业污染量与政府治污努力变化梯度的微分博弈模型;刘升学等[32]在Jorgersen和 Zaccour[33]的模型基础上,对两地区的污染排放量及治理投资进行微分博弈研究等。

鉴于此,本文基于排污权交易政策,考虑由一个排污企业与一个提供第三方治污服务的企业组成的环境服务供应链,在分散与集中决策模型下探讨其最优决策与合作收益分配策略设计问题。本文主要的贡献有3点:(1)首次从微分博弈的视角考察排污企业与第三方环境服务商二者之间的实时互动,充分考虑了随着时间推进,污染物逐步累积对博弈双方收益的影响;(2)在分散决策模型基础上,设计了排污企业与第三方环境服务商之间的双边激励策略,并探讨二者合作剩余分配的协商方式以提高合作治污效率; (3)探索排污权交易价格等关键参数变化对排污企业与第三方环境服务商的最优决策及污染控制效果的影响。

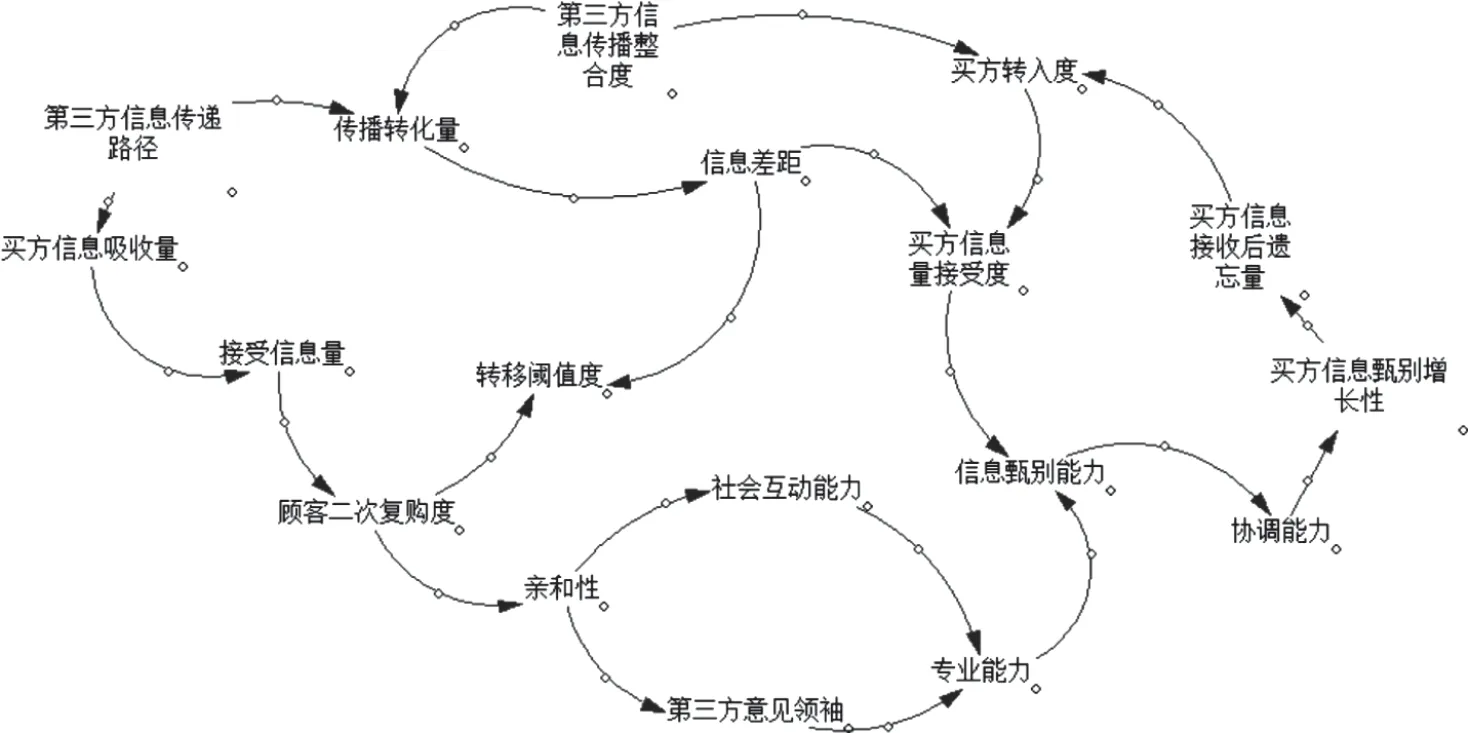

1 问题描述与基本假设考虑单个排污企业与单个提供一揽子专业化污染治理技术与方案的第三方治污企业(以下统称为第三方)所构成的服务供应链,排污企业主营产品的生产与销售,并委托第三方进行环保设施的投建与运维,将生产环节产生的污染控制到一定水平。由于企业污染排放受到政府管制,排放量由其所拥有的排污权决定,因此本文重在研究企业在排污权价格、外在污染损害等因素影响下的生产、污染削减投资、排污权交易等环节的动态决策问题,研究情境如图1所示。

图1 研究情境

假设1:为了保持考察时间段内政策的连续性,假定博弈区间为有限区间[0,T],参与方1、2分别代表排污企业与第三方,各自具有相同的贴现因子(0<r≤0.1)。 有研究表明[29],工业生产排放的污染物不断累积会对企业的发展造成一定的损害,设排污企业与第三方的污染损害成本与污染累积量s(t)线性正相关,为αs(t)、βs(t),α和β为污染损害系数,排污企业作为直接污染源,显然污染累积量对其损害的系数大于第三方,因此 0<β<α。

假设2:第三方在治污项目中需付出包括设计、建设、运营、维护和管理环保设施等综合环境服务方面的治污努力,假设治污努力水平为h(t),参考陈晓红等[17-19]的研究,治污成本为治污努力水平的凸函数ρh(t)2/2,ρ表示治污运营成本参数,并假设γ为单位治污努力水平下的治理效果参数,则第三方总的污染治理量为γh(t)。

假设3:排污企业的产品价格满足条件:p(t)=k-aq(t)+δγh(t)/q(t),其中k表示单位产品的最大市场收益,a为产量敏感系数,在确定的技术水平与生产工艺下,单位产品污染初排量ε既定,则有k-bε>0,否则企业将停止生产。γh(t)/q(t)表示单位产品的平均治理量,代表产品的环保级别,由于消费者对环保质量日益关注,其会倾向于支付可承受的价格溢价购买绿色产品或环保企业的产品,现实中达到治污标准的企业也可向政府申领生态标签并在产品包装上印刷,从而提高消费者的决策影响力,并设δ为消费者环保意识系数(δ>0)。相较k的大小,单位产品生产成本c忽略不计。

假设4:假设不存在排污权买卖量约束,由市场决定的排污权交易价格为b(b>0),设初始分配的排污限额为I0。在排污权不存在存储、抵押贷款的前提下,排污权交易量为L(t)=q(t)ε-γh(t)-I0,其中L(t)>0 表示第三方治污不达标,需要购买排污权,反之治污达标,剩余排污权出售。

假设5:排污企业完全将排污量委托给第三方治理,在每个时点t,以可量化的环境效果为基础给予服务费w(t)γh(t),其中w(t)为单位治污费。本文假设第三方参与治污项目投资的保留利润为0。

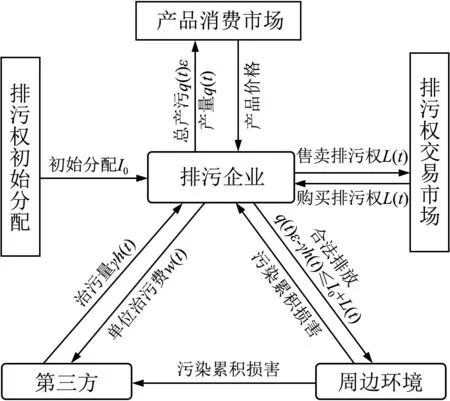

根据上述假设,污染累积也是一个时变的动态过程,另外,由于环境中的微生物降解作用或其他自然因素导致的迁移转化,导致污染累积量存在一个自然衰减率ζ(0<ζ<1),用随机微分方程描述该地污染累积量动态变化情况:

其中,s(0)=s0。

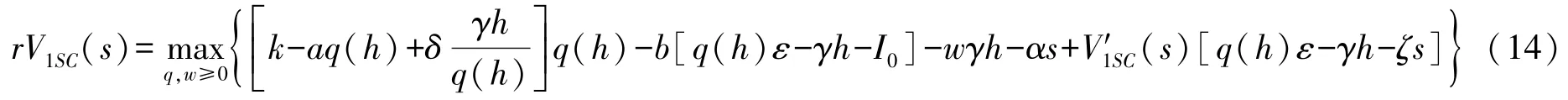

2 模型的构建与求解2.1 分散决策排污企业与第三方各自以自身利润最大化为目标独立决策,排污企业决策产量q(t),单位治污费w(t),第三方决策治污努力水平h(t)。由于排污企业负责生产,第三方环境服务商负责治污,排污企业在决策委托治理量、报酬支付时一定程度上决定了第三方的收益,因此,排污企业主导环境服务供应链(标号N表示分散决策模型下的均衡结果)。

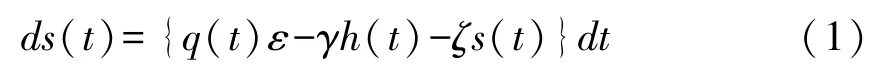

根据以上假设,排污企业随机微分对策问题的构成主要为产品消费市场的收入、排污权购买成本或售卖收益、委托治污成本及环境污染给排污企业的经济发展带来的损害成本,因此在式 (1)约束下的决策方程为:

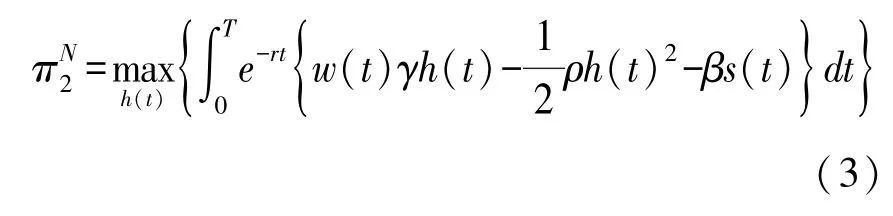

第三方随机微分对策问题的构成主要包括为污染治理服务报酬、治污投资成本及环境污染的损害成本,因此在式 (1)约束下的决策方程为:

考虑构造HJB方程式求解随机微分对策问题的最优解,与Itakura等[34]处理方法类似,假设模型中参数与时间t无关,后文中不影响意思表达之处不再书写t。

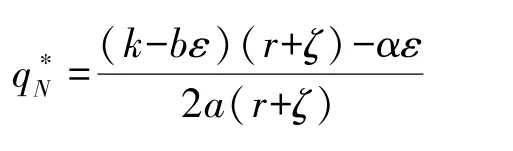

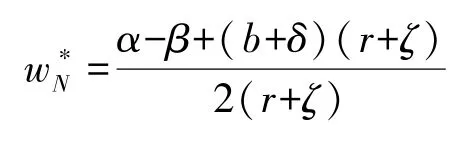

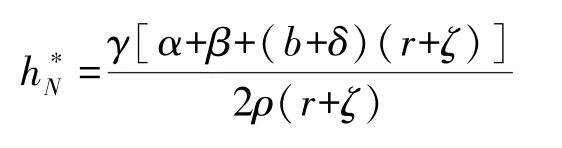

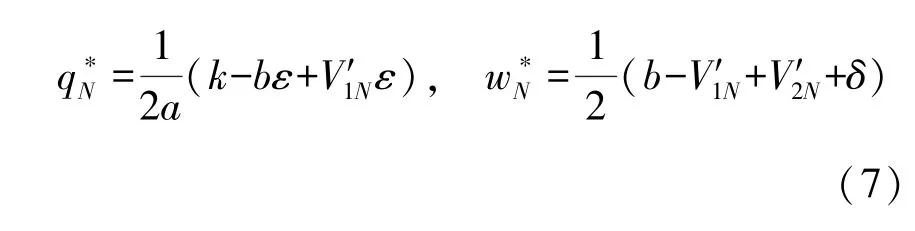

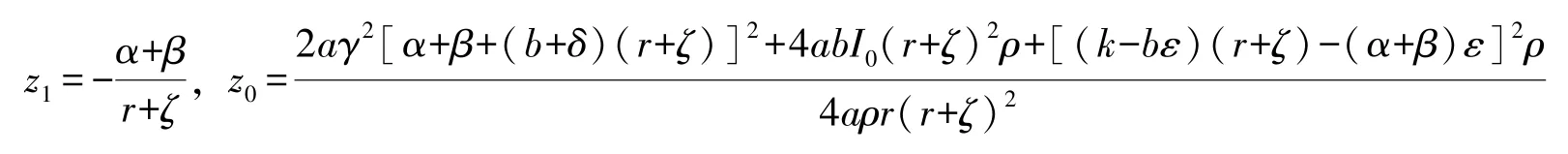

定理1:根据HJB方程式求解原理,得到随机微分对策问题 (2)和 (3)下,分散决策时排污企业与第三方的反馈纳什均衡结果及污染量的动态方程如下:

(1)排污企业的最优产量为:

最优单位治污费为:

第三方的最优治污努力水平为:

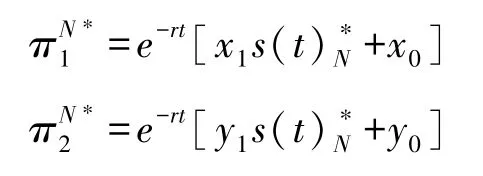

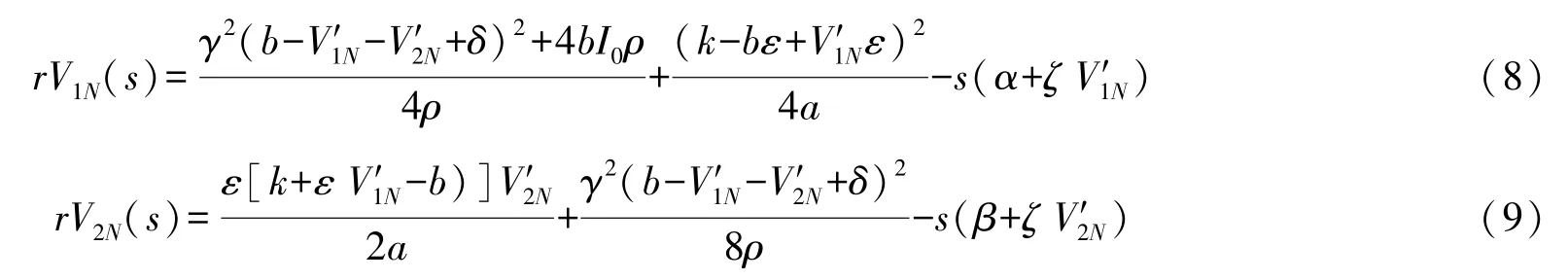

排污企业和第三方最优利润分别为:

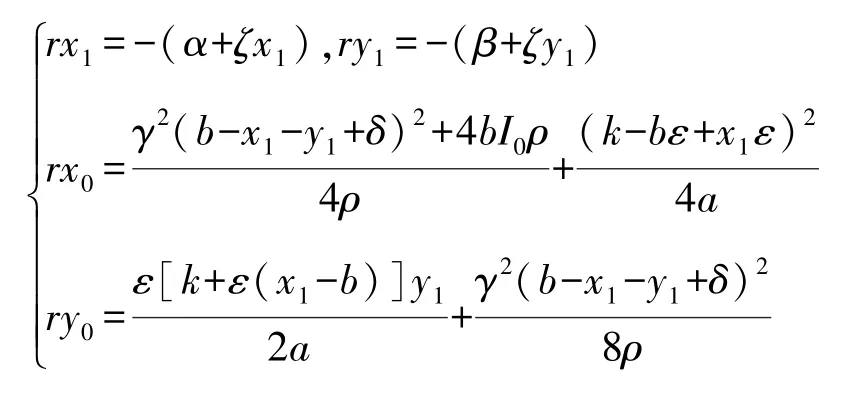

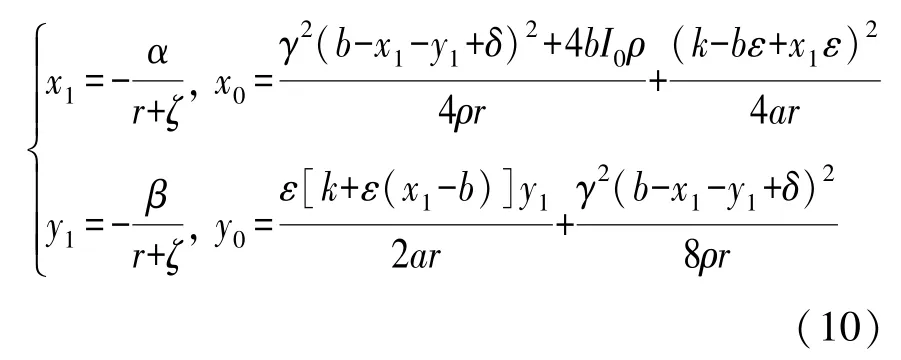

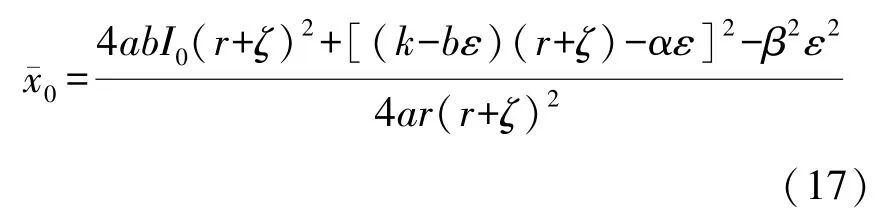

其中参数x1、y1、x0及y0的值如式(10)所示。

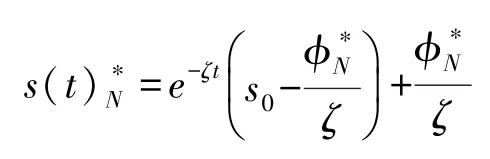

(2)污染量的最优轨迹方程式:

其中:

由于第三方的治理量仅来源于排污企业,为保证计算有意义,治污剩余量应为非负,因此分散决策模型成立的硬约束为:ρε

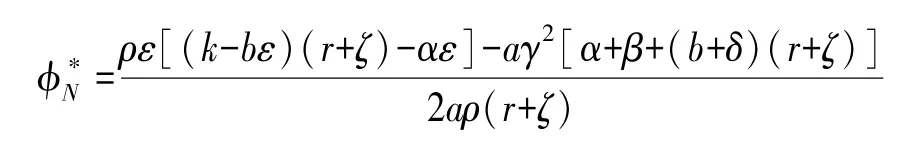

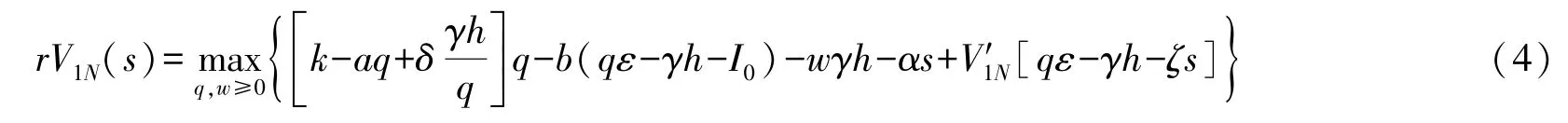

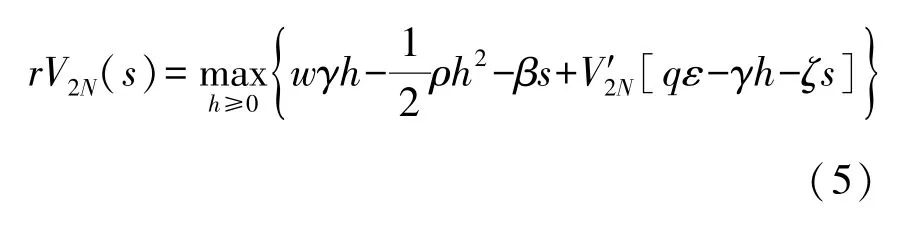

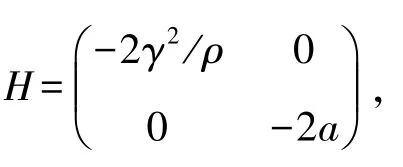

证明:根据逆向求导原则,记排污企业、第三方从0时刻开始的博弈中,在时间和状态分别为t和s(t)时的长期利润最优值函数分别为V1N(s)、V2N(s),s(t)简化为s,对任意的s(t)≥0 都满足哈密顿-雅克比-贝尔曼方程(HJB方程),即:

对式 (5)的右边求关于治污努力水平h得一阶最优化条件,可得:

根据式 (8)、 (9) 的结构,可以推测V1N(s)、V2N(s)与s构成一种线性关系:其中均为待定参数,可得利用恒等关系对比等式两边同类项,则有如下4条约束方程式:

求解可得:

将式 (10)结果反向代入排污企业及第三方各自的最优均衡策略及最优利润值函数即可得到最终的均衡结果,并将此一步的最优策略代入式 (1),可变形为:

其中:

式 (11) 为s(t)关于时间状态变量t的一阶非齐次线性微分方程,可求得定理1所示的一般解,证毕。

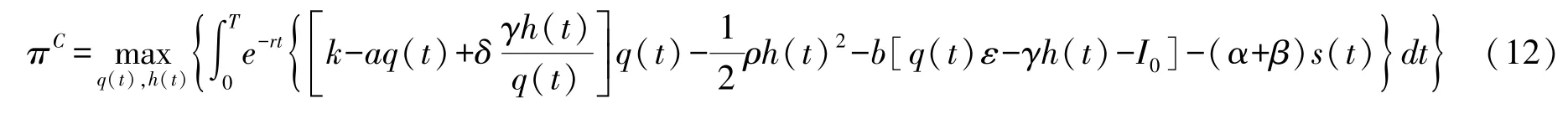

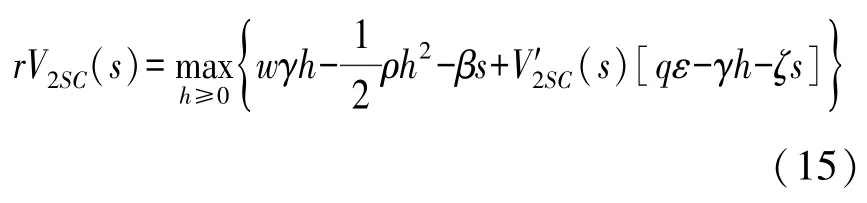

2.2 集中决策集中决策下,排污企业与第三方合为一个整体,共同决策产量q(t)及最优治污努力水平h(t),即排污企业工作聚焦于生产环节,环境服务商负责后续的污染治理工作,二者分工协调,致力于实现供应链系统利润最大化,因此在式 (1)约束下的决策方程为:

同样根据HJB方程求解原理,得到定理2。

定理2:排污企业与第三方合作时得到的一系列反馈纳什均衡结果和污染量的动态方程如下(标号C表示集中决策模型下的均衡结果):

证明过程类似于定理1,限于篇幅,不再进行赘述。

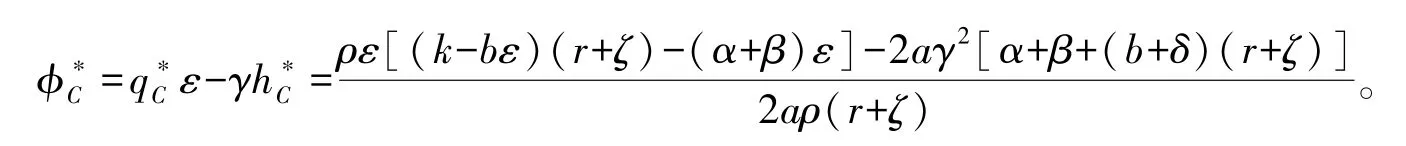

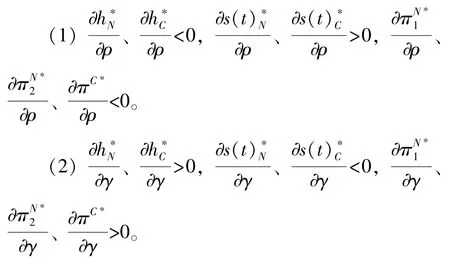

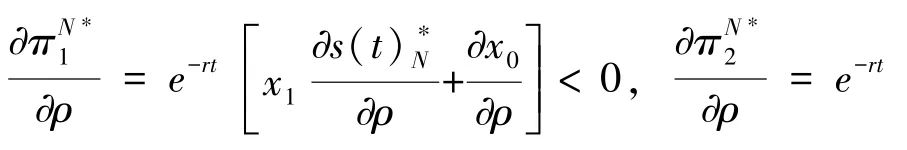

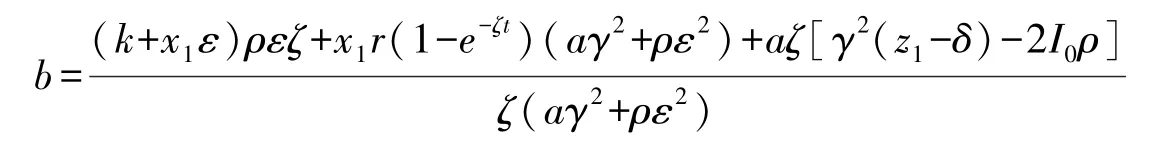

2.3 参数变化对均衡结果的影响分析推论1:运营成本参数ρ、治理效果参数γ对均衡结果的影响:

由推论1可知,运营成本参数与第三方的治污努力水平、供应链各成员企业的利润负相关,与污染累积量正相关,而治理效果参数的影响机制恰好相反。当项目投资金额一定时,ρ越大,则第三方面临的运营成本越大,用于治污的投资越少,与减少给予第三方的委托治污费相比,排污企业自身需付出更多成本购买排污权,或得到更少的排污权售出收益,因而双方利润均下降;若γ越小,治污效果越不佳,则反过来阻碍进一步治污投资,与ρ越大引起的效果相同。因此参数ρ、γ通过直接影响投资决策,进而影响双方治污绩效。

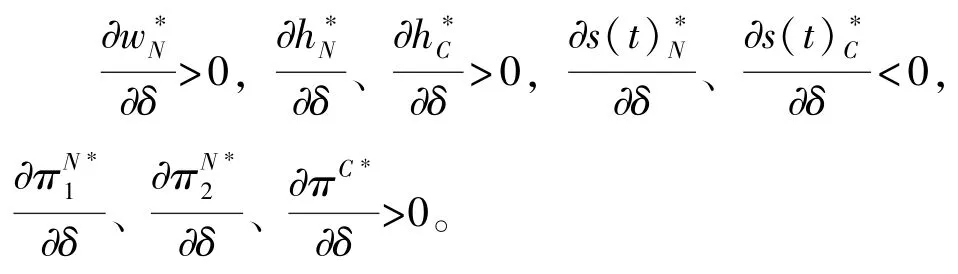

推论2:消费者环保意识δ对均衡结果的影响:

推论2说明当消费者具有较强的环保偏好时,市场消费趋势是一个重要的外驱动力,当排污企业预期到环保产品的广阔市场,将愿意提高单位治污转移支付以激励第三方加大治理投资,排污企业虽然付出更多的委托治污成本,但也让产品在市场上赢得更大竞争优势而其本身获得更高的利润,相应的,供应链可以实现较高的污染控制水平。

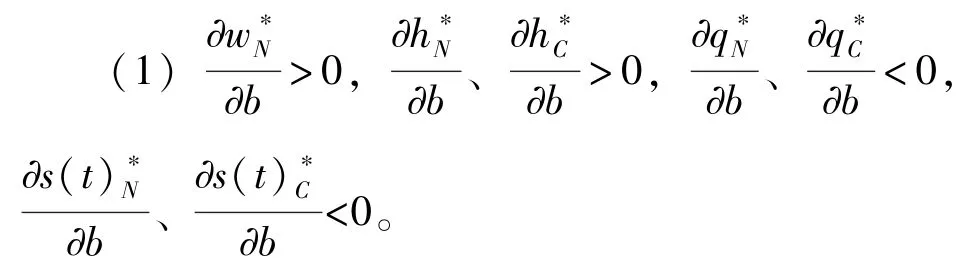

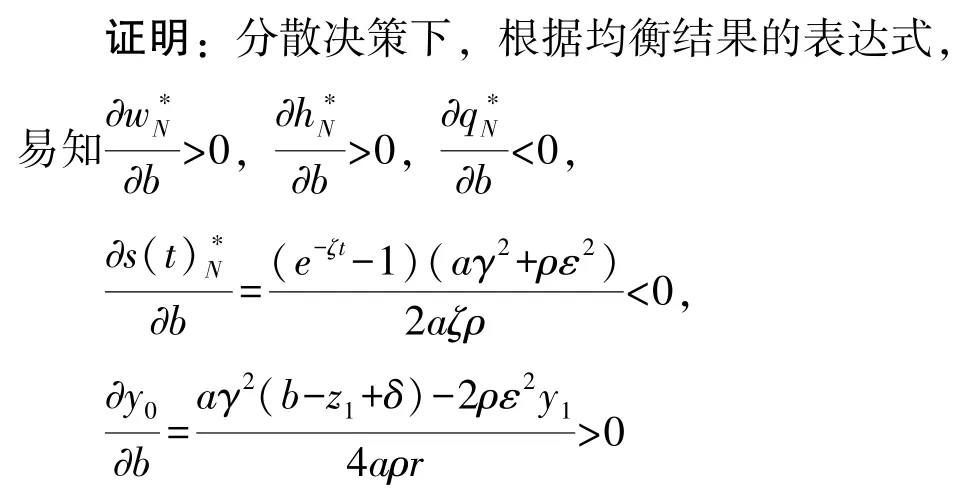

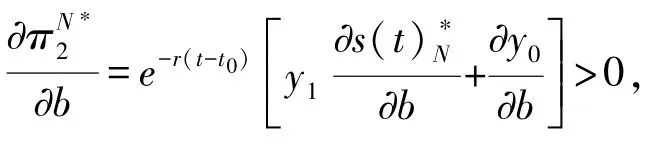

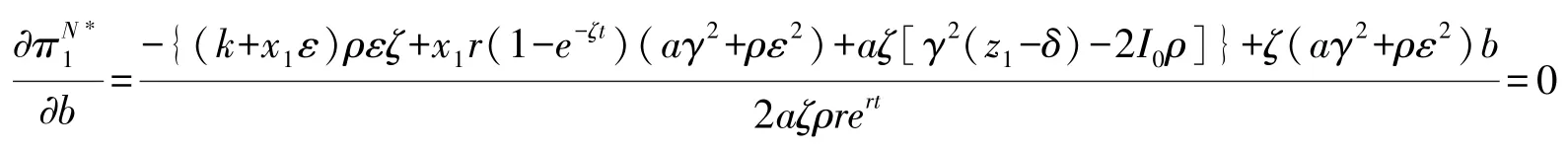

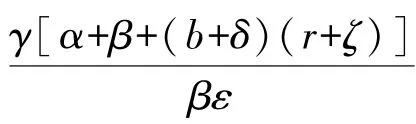

推论3:排污权价格b对均衡结果的影响:

可求得:

将其记为b1,由于b1<b2,因此当时,当b∈(b1,b2]时,此外,由b1的表达式可知集中决策下的供应链情形与此类似,同理可证。

此外,排污限额越大,阈值越小,意味着排污企业利润与排污权价格的减区间越小,增区间越大,因此政府增配排污限额不仅增大了排污企业的利润,而且增大了其利润随排污权价格的提高而增加的可能性,但这只是单方面激励排污企业参与排污权制度的补贴,对最后实际的污染控制效果没有影响。

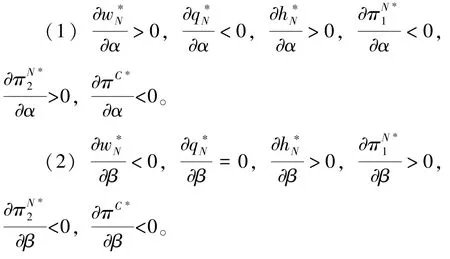

推论4:污染损害系数α、β对均衡结果的影响:

由推论4可知,当开始环境中的污染累积量一定时,随着系数α或β的增大,第三方或排污企业的日常经营逐渐受到污染物本身的干扰,如污染物可能经多次发酵散播出有毒气体,污染物包含的有毒化学成分也可能渗透到洁净水源,严重的还可能引起周围居民的投诉,这即是给第三方或排污企业带来的损害成本在增加,因此即便没有政府排污权的管束,理性的排污企业也会考虑到污染造成的损害成本而自主约束污染排放(产量)或增大治污努力水平,因而污染累积量反而会逐渐减少。此外,分散决策下:仅α增大时,排污企业成为利润直接受损的一方,另需付出更多委托治污报酬以削弱损害,因此第三方利润反而上升;仅β增大时,第三方需付出与排污企业委托无关的额外治污成本,利润下降,第三方每额外治理一单位污染物,排污企业就能从中获得Δ单位的溢出收益因此利润上升,而集中决策可以抑制这种 “搭便车”行为。关于这部分的敏感性分析因表达式过于复杂,因此在后面数值仿真部分进行。

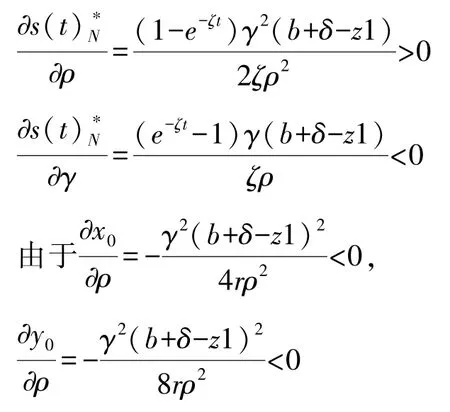

2.4 两种决策情形的均衡结果对比通过对以上分散与集中决策两种均衡结果的分析,可得到如下推论:

推论5:排污企业与第三方在分散决策时的最优产量大于集中决策时的最优产量,然而分散决策时的最优治污努力水平仅为集中决策时的一半。

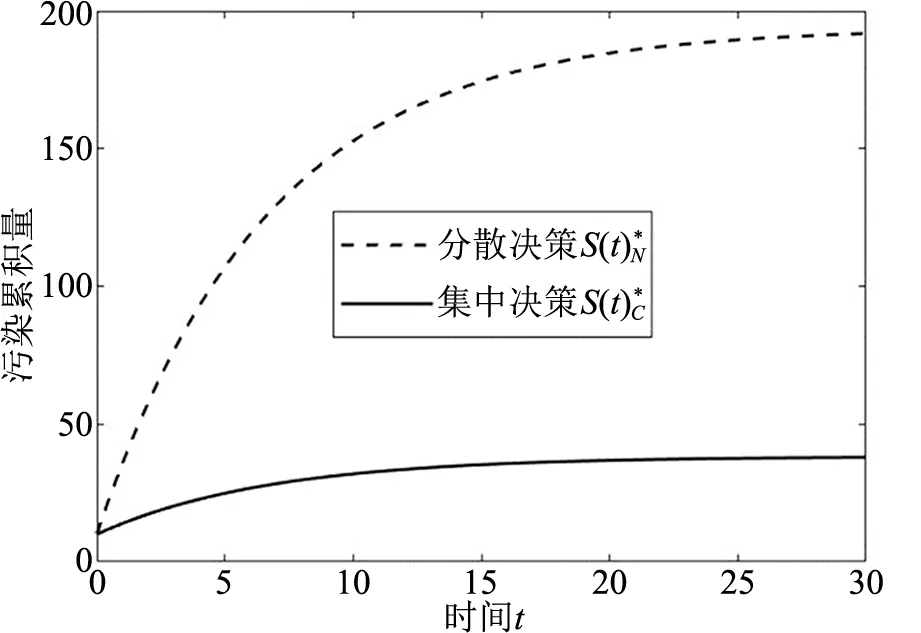

推论6:集中决策下,环境中污染累积量低于分散决策的污染累积量。

由推论5、6可知,分散决策下排污企业仅从个体收益最大化出发决策,会更注重产品生产环节的利润而疏于关注治污环节的利润,第三方虽重视治污环节的利润却缺少支付激励,也不会自愿增加投资进行污染控制;集中决策下供应链各成员从整体利益最大化出发分工协作,运作效率更高,因此环境中污染累积量最低。为尽力协调排污企业及第三方的决策,激励双方在任何时点均能保持协调合作的状态,本文将设计一种激励机制以提高分散决策下供应链系统的决策效率。

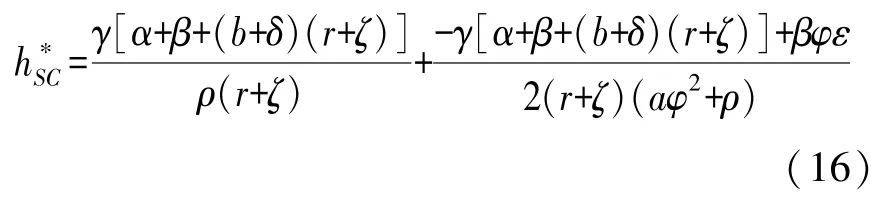

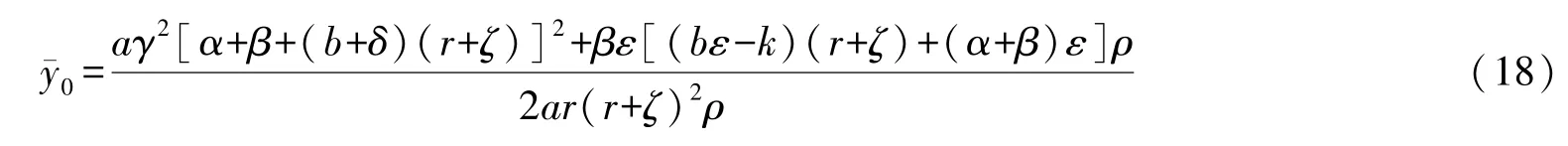

3 激励与收益分配机制3.1 激励策略设计为克服供应链的双重边际效应,本文首先设计了一种处理产量与治污努力水平的关系问题的线性双边激励策略:

由式 (13)可知,排污企业的产量是第三方治污努力水平策略的反应函数,式中φ为待定的线性激励策略的斜率。实施激励策略的原理是,任意时点下,当排污企业观察到第三方治污努力水平偏离合作时的值时承诺会以对方偏离程度的倍数φ偏离合作时的最优产量来实施惩罚,反过来,第三方也做出如此承诺。式 (13)表明,当双方中任何一方偏离最优策略时,另一方必定不会按照协议进行,这样双方的所得少于执行协议所得,因此激励策略是确保双方始终保持(执行,执行)均衡状态的可信条件。

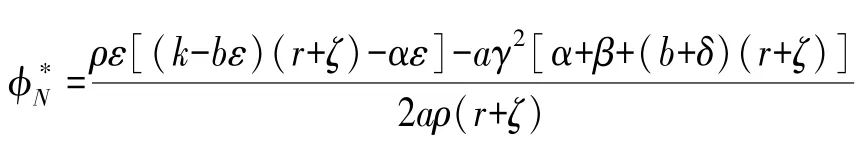

根据此结果,可以提出如下定理:

定理3得证。定理3说明通过设计协调策略,分散决策下的排污企业将会为了规避 “不协调”的后果,主动降低产量到集中决策下的产量,并给予第三方更高的单位治污报酬,以激励第三方的治污努力也达到集中决策下的水平。

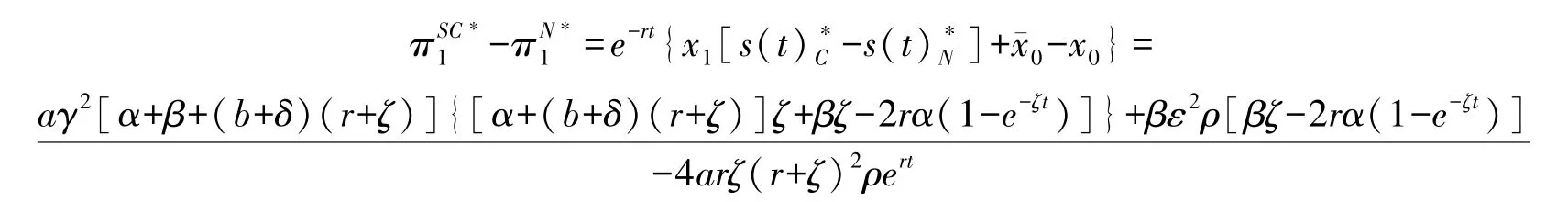

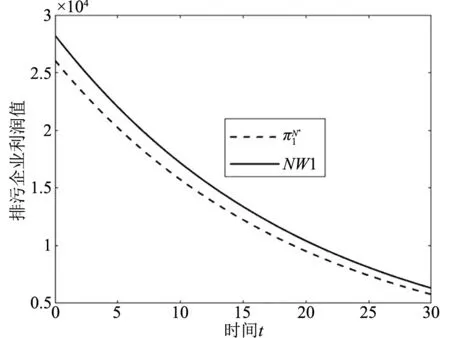

推论7:激励策略下的合作,与分散决策对比,排污企业的最优利润下降,第三方的最优利润上升,整个供应链的利润达到集中决策下的水准,即产生合作剩余。

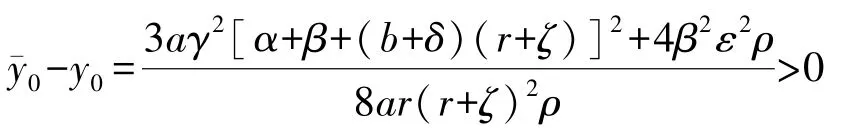

证明:(1)对于排污企业,激励策略实施前后的最优利润做差:

由于0<ζ<1,因此关于ζ的函数恒有ζ-(1-成立,根据假设条件: 0<r≤0.1,α、β>0,且β小于α,则β-2rα>0恒成立,因此βζ-根据表达式有这说明排污企业执行激励策略后利润下降。

(2)对于第三方而言,因为:

由于:

推论7说明激励策略下,排污企业与第三方共同决策后的总利润不少于分散决策时的利润总和,满足集体理性的必要条件,但并未达到个体理性的要求,仅第三方利润上升,因此排污企业与第三方之间需进行利益再分配,以达到帕累托改进,这将在下文讨论。

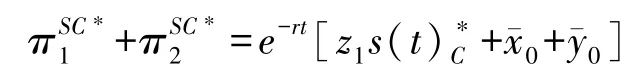

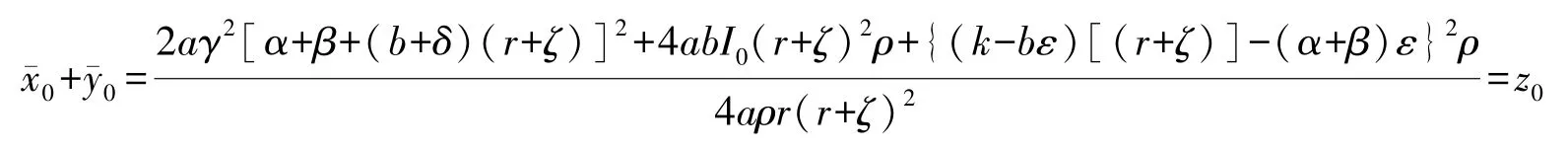

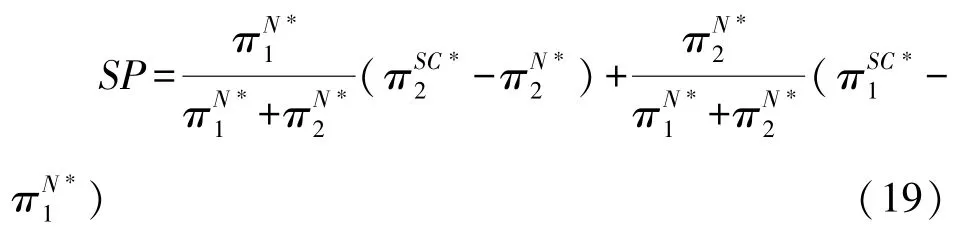

3.2 收益分配推论7为供应链的利润再分配提供了依据,借鉴 Yeung[28,29]的研究成果,定义第三方随时间变化的可转移支付函数为:

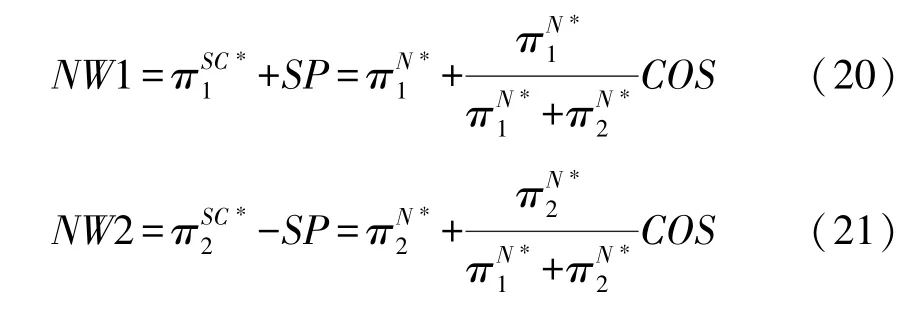

该函数是以分散决策时的利润占比作为权重衡量激励的影响力,则SP表示第三方愿意分成合作后利润升值部分及排污企业合作后利润贬值部分的加总,该种可转移支付的方式是基于各成员对供应链总目标的贡献程度,能够避免分配上的平均主义。转移支付后,排污企业与第三方的净现值利润分别为:

为了更直观检测模型及决策结果的准确性,进一步加强对研究结论的分析和论证,本文采用MATLAB软件进行数值仿真,模型中涉及的初始参数,设定如下:k=40、a=0.2、δ=2、ε=0.8、γ=0.8、b=17、ρ=0.3、ζ=0.15、r=0.05、α=0.2、β=0.15、I0=15、s0=10、T=30,需要指出的是,这些参数的取值均满足上文提及的研究假设、模型硬约束及第三方的参与约束。

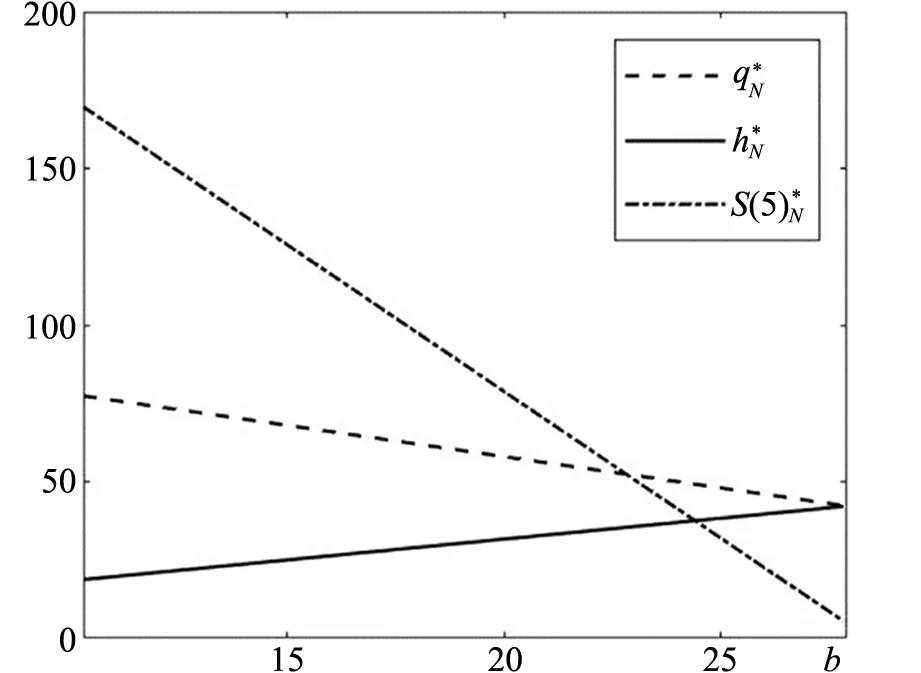

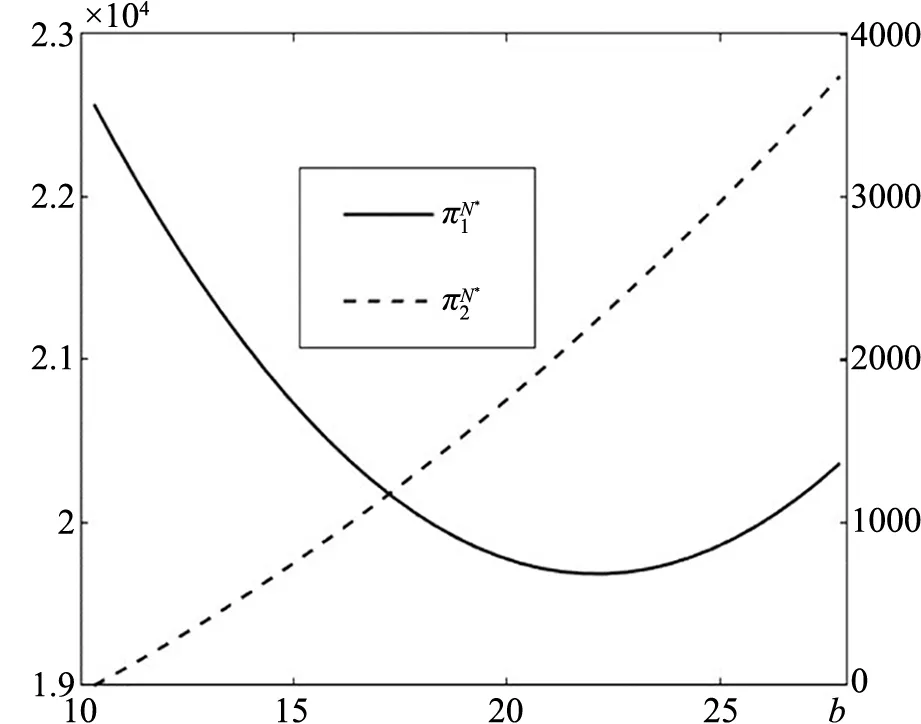

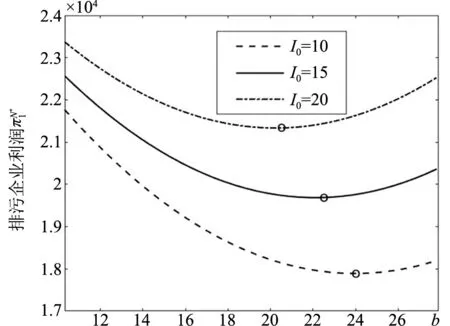

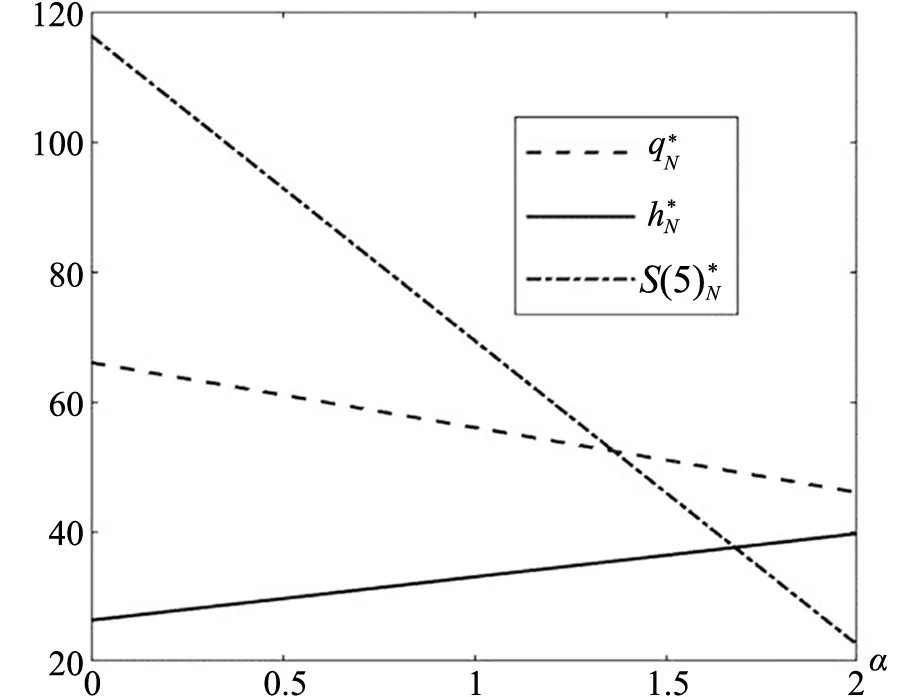

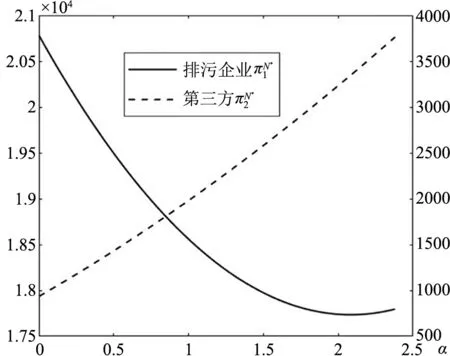

4.1 排污权价格对企业最优决策、污染累积量及利润的影响b对企业最优决策、污染累积量及企业利润的影响如图2、图3所示。由图2可知,随着排污权价格的升高,最优产量减少,最优治污努力水平上升,污染累积量因而逐渐降低。由图3可知,当排污权价格上升时,第三方利润随之增加;由图3可知,当排污权价格低于阈值b1=22.1时,排污企业利润随着b的上涨而降低,此时正逐步形成通过上涨的排污权价格倒逼企业治污的高压态势;当排污权价格高于阈值b1时,排污企业利润随着b的上涨而增加,其治污由压力转变为动力,因此只有将排污权价格不断提升到超过阈值的水平,才能同时兼顾企业的发展,并将污染总量削减到较低的水平。由图4易知,政府分配的排污限额会影响排污企业利润的变化,随着I0的增加,排污企业关于b的阈值点会逐步向左移动,其增区间范围逐步扩大,且排污限额越大的排污企业,其利润越大。

图2 b对产量、治污努力水平及污染累积量的影响

图3 b对企业利润的影响

图4 不同排污限额I0下的排污企业πN∗1 的变化趋势

4.2 污染损害系数对企业最优决策、污染累积量及利润的影响α对企业的决策、污染累积量及企业的利润的影响如图5、图6所示。由图5可知,当排污企业污染损害系数α增大时,最优产量随之减少,最优治污努力水平随之增加,污染累积量逐步下降。由图6可知,α与排污企业自身的利润负相关,与第三方的利润正相关,主要原因是,不断累积的污染已经严重制约排污企业的发展,排污企业本身需节制生产,还需将一部分利润作为治污费转移给第三方,由第三方加大治污努力水平。该部分数值仿真验证了推论4关于α部分的结论,关于β部分,除了污染损害对象换成第三方,仿真结果的企业利润变化趋势恰好与α部分相反外,其他与之基本相同。

图5 α对产量、治污努力水平及污染累积量的影响

图6 α对企业利润的影响

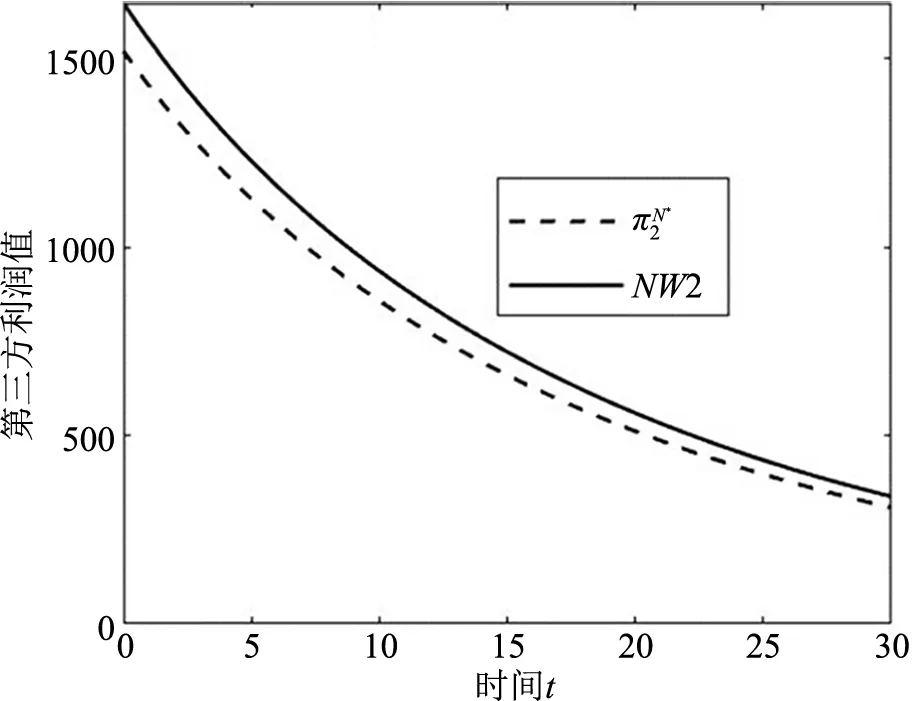

4.3 激励与收益分配机制的效果验证

图7 污染累积量随时间变化的最优轨迹

图8 排污企业利润值变化的时间路径

图9 第三方利润值变化的时间路径

5 结 语本文基于排污权交易政策,构建了排污企业与第三方分别在分散与集中决策下的微分博弈模型,分析了关键参数变化对两种情形下最优决策与利润的影响,最后对分散决策下的供应链系统进行协调,得到以下几点结论:

(1)消费者环保意识对环境服务供应链的治污具有正向激励作用,即当消费者越倾向于绿色消费并反映在产品价格上时,排污企业会激励第三方增加治污努力水平,以提高产品市场占有率。当第三方治污项目运营成本系数较高且不能保障治污绩效时,对供应链的污染治理投资具有反向约束作用,委托治污的经济效益降低,排污企业会相应减少第三方的单位治污费,二者利润下降。

(2)排污权价格存在一个阈值,当超过阈值并逐渐上升时,委托治污的经济效益愈发凸显,较好弥补排污企业削减生产带来的损失,排污企业及供应链总体的盈利空间不断增大,此时排污企业自愿削减生产,自觉治污,以充分享有排污权交易市场的红利。排污权价格的提高会使第三方增加投资并获利,环境中的污染累积量不断减少。排污限额的增加,有利于扩大排污企业利润随排污权价格增长的区间范围,但对环境效益的提升不起作用,这也恰好验证了现实中政府计划取消排污权初始分配额的合理性。

(3)排污企业与第三方任一方污染损害系数的增大,都会使得第三方治污努力水平增加,以削减污染累积量给双方企业带来的损害,环境效益增加。当分散决策时,任何一方污染损害系数的增大,都会使对方受益,而自身利润受损。只有当第三方污染损害系数增大时,排污企业出现“搭便车”行为,而在集中决策下时能避免这种行为的发生。

(4)与分散决策相比,进行集中决策时,排污企业产量下降,第三方治污努力水平增加,污染累积量趋于一个较低水平,供应链整体利润增加。基于此,本文设计了一种激励与收益分配机制,在该机制下,合作剩余在排污企业与第三方之间进行重新分配,双方利润均得到帕累托改进,此时环境效益与经济效益均达到集中决策下的双优水平。

需指出的是,本文假设供应链成员以当前的排污权价格作为决策参考,没有考虑决策者的风险偏好,研究具有一定的局限性,实际上由于市场的动荡,不同风险偏好的企业对未来的排污权价格持有不同的预判认知,因此不同风险组合的供应链成员参与排污权交易的环境服务供应链决策问题值得深入探究。