冯 娇 王楠楠 孙国帅 胡国杰3大连海事大学航运经济与管理学院大连 6026

2(江西财经大学信息管理学院,南昌 330032) 3(辽宁工业大学经济管理学院,锦州 121001)

党的十九大报告指出:“要以 一带一路建设为重点,坚持引进来和走出去并重,遵循共商共建共享原则,加强创新能力开放合作,形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局”,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》在提出 “推进基础设施互联互通”的同时还强调了中国企业高质量参与共建 “一带一路”的重要方向,标志着 “一带一路”建设将在新的历史起点上继续发挥作用。推进 “一带一路”基础设施建设既是中国扩大和深化对外开放的需要,也是加强和沿边国家互利合作的需要,中国企业深化开放合作,在创新驱动及人才资源等方面承担更多责任义务,为经济发展和沿边国家双赢合作作出贡献。

近年来,作为 “一带一路”建设的主力军之一,“走出去”的中国企业创造了辉煌的业绩和使命担当,为促进世界繁荣发展做出了积极的贡献。虽然中国企业在 “一带一路”基础设施建设中的整体发展趋势较好,但企业间发展不平衡,特别是企业创新驱动效率水平存在差异。因此,利用科学的分析手段,研究中国企业在 “一带一路”基础设施建设中的创新发展,探究其影响效率变化的因素,对进一步推动中国企业高质量参与 “一带一路”基础设施建设具有重要的现实意义。

1 文献综述随着综合国力的不断增强,我国现已成为影响国际政治经济格局的新兴大国,并愿与其他国家共建平台,共享合作带来的成果。因此,共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路(简称“一带一路”)的重大倡议,自2013年被提出后持续受到了国际社会的高度关注,许多研究机构已经进行了大量的研究工作[1,2]。提升 “一带一路”基础设施建设创新发展效率水平是本文研究的目标。本文以基础设施建设企业为研究背景,文献综述重点在3个方面: “一带一路”基础设施建设相关研究范畴、 “一带一路”相关基础设施建设企业创新发展效率的影响因素和测度方法。

1.1 “一带一路”基础设施建设相关研究范畴“一带一路”倡议的实施为我国的基础设施产业带来了空前的机遇和挑战,一些研究人员对“一带一路”倡议背景下的基础设施市场进行了研究。如在合作机制方面,姜英梅[3]探讨了中国与中东国家共建 “一带一路”、实现基础设施领域互联互通和互利共赢的重要契机;在投入与收益方面,郝凤霞和刘子涵[4]以2007~2017年 “一带一路”国内沿线18个省市的面板数据为基础,利用DEA模型测算各地区基础设施投资效率,并建立空间杜宾模型,对软、硬基础设施投资的经济效应进行实证研究;在企业风险管理方面,黄河和邹为[5]以中国建筑企业为例,着重对中国建筑企业在 “一带一路”沿线基础设施投资方面面临的主要政治风险进行分析等。

1.2 创新发展效率的影响因素要构建有效的 “一带一路”基础设施建设企业创新驱动发展提升路径,就必须分析基础设施建设企业创新发展成效及其效率体系配置,逐步在 “一带一路”政策下对技术创新系统进行改进,有效实现企业创新驱动发展。研究创新发展效率的影响因素,可以为企业技术效率的改进提供依据。关于技术效率影响因素的文献资料较多,涉及各个领域,如农业、物流业、金融业、制造业以及建筑业等。在建筑领域,刘炳胜等[6]从工程咨询阶段和工程施工阶段两个建筑产业链环节入手,测算了2014~2015年我国各省建筑产业链两阶段的综合效率、纯技术效率与规模效率,分析了3种效率的主要影响因素及其作用程度;董洁和刘航[7]采用Malmquist指数法对我国七大传统产业R&D效率进行测度,并深入剖析影响我国传统产业R&D效率提升的因素;范建双和虞晓芬[8]采用两种不同假设下的随机边界生产函数模型测算了1998~2010年中国省际建筑业技术效率及其与外部环境因素之间的关系;谭丹等[9]构建了对建筑业全要素生产率(TFP)增长指数进行综合测算并分析其收敛性及影响因素的框架,并对1993~2012年中国建筑业全要素生产率的增长特征及其影响因素进行了分析;康晓辉等[10]从投入和产出的角度分析装配式建筑发展效率的影响因素,采用DEA模型选取合适的投入产出指标对2011~2016年装配式建筑生产效率进行了测度。

1.3 效率的测度方法目前,相关文献中关于测度方法的研究很多。如吴梵等[11]运用三阶段DEA方法对海洋经济增长的效率进行测算,测度结果显示科技创新对海洋经济增长效率的促进作用不强,不论是纯技术效率还是规模效率均存在较大提升空间;王卉彤等[12]基于非期望产出的超效率SBM模型,将中国30个省(区、市)的新三板市场挂牌企业数量、A股市场中科技型企业数量占比、风险投资事件数量、风险投资受资企业数量作为投入,将新三板市场摘牌企业数量占比作为非期望产出,对多层次资本市场支持高技术产业化的效率进行测度,并从省层面、区域层面、全国层面对效率进行比较分析;范金等[13]采用索洛余值法、对偶核算法、随机有效前沿模型和数据包络分析模型4种常用测度技术,测算和研究了2002~2017年TFP演化趋势。而在基础设施领域,申立银等[14]基于超效率SBM方法对中国30个省(区、市)的居住建筑碳排放效率进行了测度和分析,验证了气候条件、能源结构、城镇化率和节能技术对居住建筑碳排放效率有较大影响;陈兴海等[15]采用DEA-Tobit模型,分析了我国内地31个省(市、区)特级资质建筑企业的科技创新效率,在科技创新效率影响因素的检验中发现,人力和财力投入并非越多越好,资源之间的匹配度很重要;周蜀国和何静[16]综合运用DEA-BCC和相似SFA方法对2004~2010年中国建筑产业运营效率进行测度,研究验证了地区经济发展水平、建筑产品需求程度和研发投入力度是建筑业有利的外部运营环境因素等。

总体来说,现有研究中专门针对基础设施建设企业创新驱动发展绩效研究仍然较少,鉴于此,为了更好地提升创新驱动发展绩效,本文在方法上考虑环境因素、随机误差,处理环境因素和误差因素造成的偏差影响,并在此基础上进行修正,运用三阶段DEA模型,对样本基础设施建设企业进行比较,解决了难以有效测度各样本企业效率差异的变化问题,较以往研究更具有科学性、真实性,为探索提升 “一带一路”基础设施建设企业创新发展效率的有效路径提供有力借鉴。

2 研究设计三阶段DEA模型是对传统数据包络分析的一种改进,由Fried等[18]学者提出。主要是在第二阶段利用第一阶段计算得出基础设施建设样本企业的投入冗余作为因变量,将对外开放指数、企业规模、企业性质等环境变量作为自变量,进行SFA模型回归并进行分析。

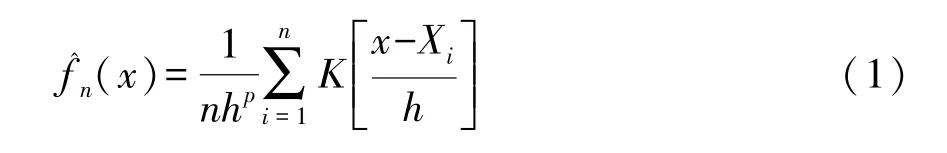

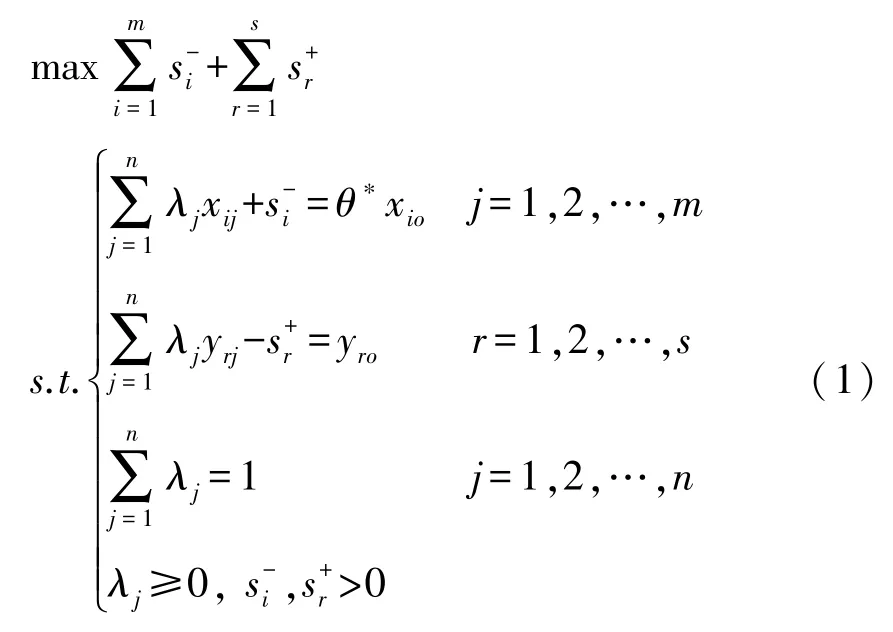

第一阶段,建立传统的DEA模型:本文选取的决策单元为 “一带一路”基础设施建设20家上市企业作为研究对象,每个上市样本企业(即决策单元)包含5个指标变量,每个样本企业(即决策单元)有m个要素投入和s种产出,建立模型:

式中,θ∗为最优解;分别表示 “一带一路”基础设施建设样本企业的投入松驰及产出松驰;x、y分别为投入、产出变量。

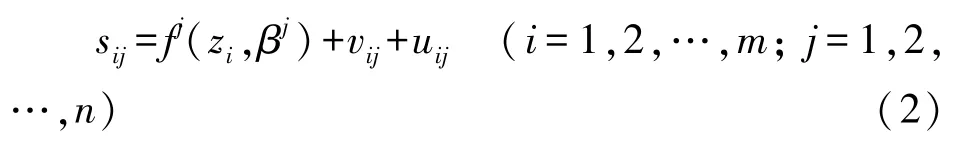

第二阶段,SFA回归。构建SFA回归函数(修正松弛变量):

其中,β为待估参数;z为环境变量,sij为第j个 “一带一路”基础设施建设样本企业的第i种产出的松驰变量,为各因素对松弛变量的影响函数;vij+uij为混合误差,其中,假设随机因素的影响管理无效率的影响uij≥0,且其中vij与uij相互独立,定义γ=假设在γ=0,原假设被拒绝,证明SFA模型合理。

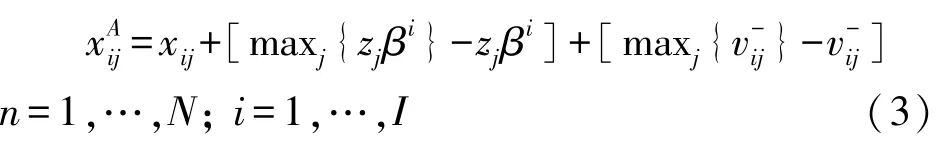

第二阶段对松弛量进行调整的方程为:

第三阶段,用第一阶段的方法重新测算效率。第二阶段分离了 “一带一路”基础设施建设样本企业的环境因素与随机误差的影响,更能反映出样本上市企业真实的创新发展效率值,并将测度结果与第一阶段进行比较。

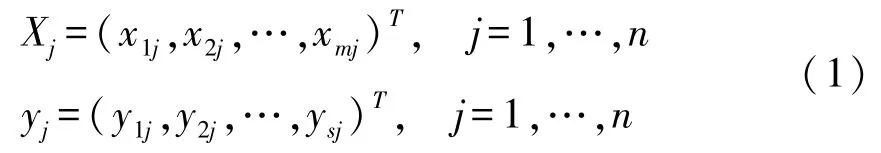

3 指标构建与样本数据来源3.1 评价指标体系的构建本文选取沪深两市A股 “一带一路”基础设施建设企业作为研究对象,选择各个样本企业2016~2020年的财务数据样本,再从样本企业中剔除经营过程中发生ST重大资产置换的企业。通过分析筛选,最终确定了20家上市企业,即中国交建(601800)、 宁波建工(601789)、中国电建(601669)、中国建筑(601668)、 中国中冶(601618)、中国中铁(601390)、 中国铁建(601186)、中国化学(601117)、中材国际(600970)、 龙建股份(600853)、隧道股份(600820)、 葛洲坝(600068)、北新路桥(002307)、中工国际(002051)、 中钢国际(000928)、甘咨询(000779)、 山东路桥(000498)、北方国际(000065)、设计总院(603357)、 腾达建设(600512)。参照现有文献资料,企业创新发展效率主要通过投入指标、产出指标和环境变量进行评价与划分[17]。选取上市企业的营业收入、净利润、每股收益为产出指标;选取上市企业的资产总计、营业成本为投入指标和影响因素指标,环境变量选择的原则是不受基础设施建设样本企业控制,但又对样本企业效率产生影响,所以本文选择对外开放指数、企业规模、企业性质等为环境变量和影响因素变量。

3.2 数据来源本文数据来源于沪深两市交易所网站、新浪财经 “一带一路”基础设施建设样本企业年度财务报表及 《国民经济和社会发展统计公告》。为保证数据的科学性、简洁性、可比性、可操作性,首先从两大交易所中筛选出 “一带一路”基础设施建设板块的上市企业,再根据企业名称及证券代码从新浪财经中收集各企业年度财务报告,并以此计算出反映企业创新发展效率的投入、产出指标。

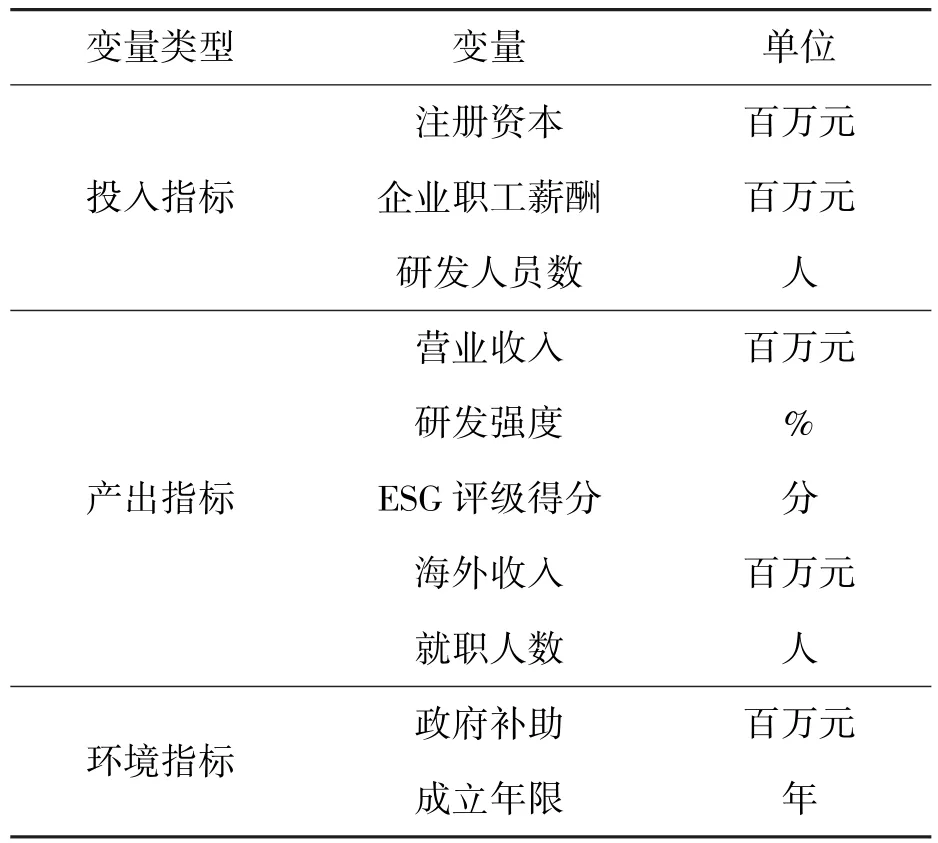

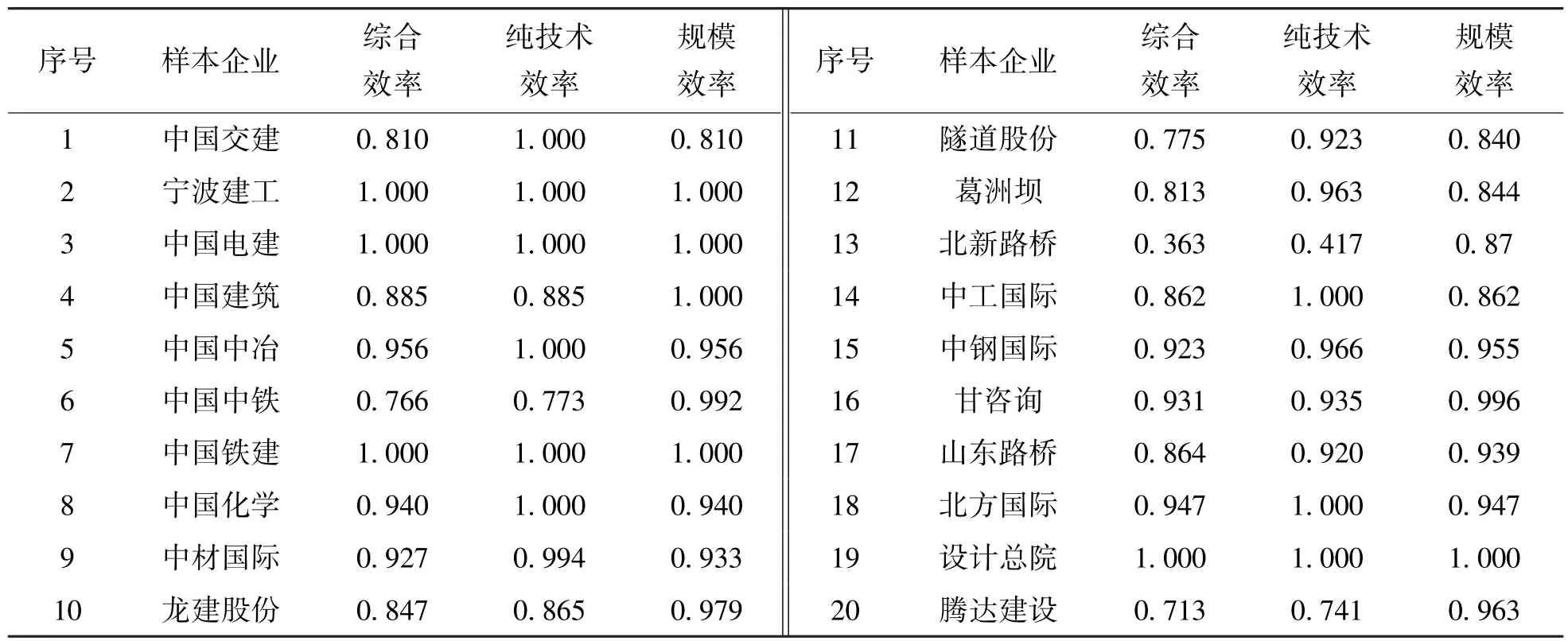

4 实证结果分析4.1 第一阶段原始投入产出数据的效率测度分析在不考虑处理环境变量与随机误差前提下,对 “一带一路”基础设施建设企业创新驱动发展效率进行初步计算,结果如表1所示。

表2 调整前效率值及其分解

基础设施建设企业与生产前沿之间的距离,代表企业获得最优产出的能力,综合效率可以分解为纯技术效率∗规模效率,纯技术效率反映的是基础设施建设企业的管理和技术水平;规模效率主要反映的是基础设施建设企业的资源配置水平。经计算,调整前的样本企业整体的综合效率均值为0.866,纯技术效率均值为0.919,规模效率均值为0.941。距离效率的前沿面分别还有13.4%、8.1%和5.9%的差距,绝大多数的 “一带一路”基础设施建设企业创新驱动发展效率处于前沿面之下,短时间内增加基础设施企业创新驱动投入成本并不能充分发挥驱动效应,存在较大的驱动发展空间。传统的BCC模型测度可以看出:有4家上市企业的综合效率处于最优阶段,其效率值均值为1,占总样本的20%;其他企业尚有改善空间。考虑到 “一带一路”基础设施建设企业对外开放指数、企业规模、企业性质等复杂环境因素的影响,还有基础设施建设企业创新资源的不均衡性,而原始的第一阶段传统模型测度并没有考虑这些环境因素差异。因此,第一阶段的BCCDEA模型的初步测算结果需要进一步进行修正。

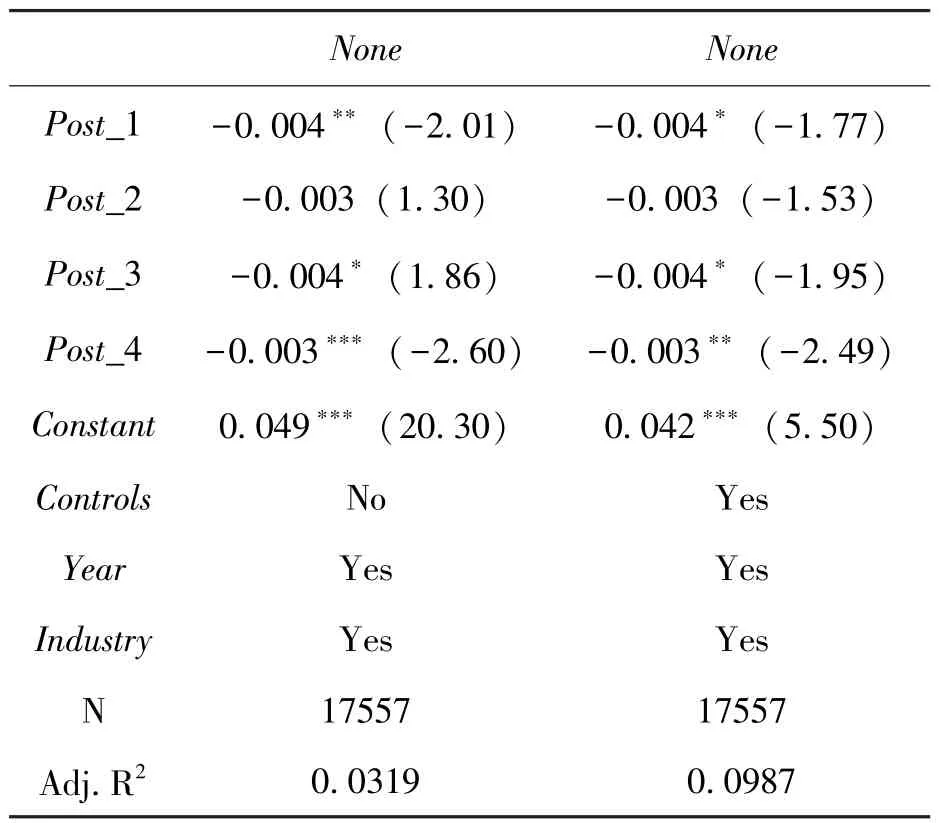

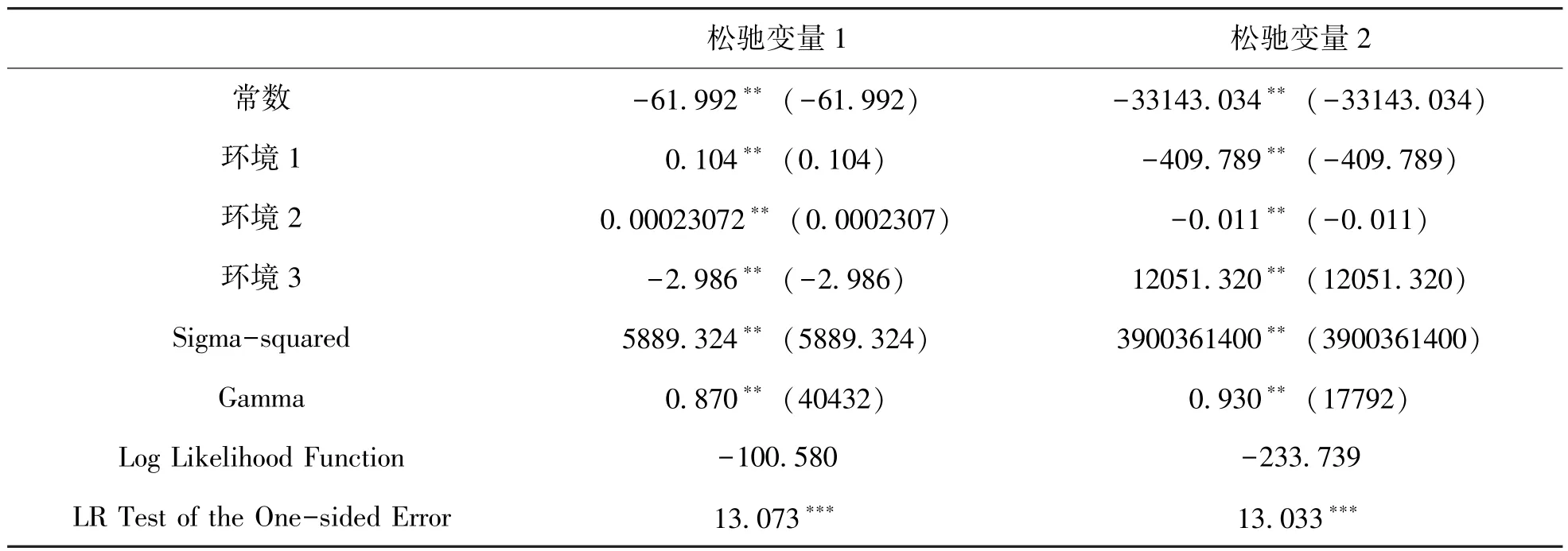

4.2 第二阶段随机前沿SFA调整分析第二阶段以第一阶段原始投入产出数据的技术效率测度分析为基础,以测算出的第一阶段的投入松弛量作为被解释变量,以 “一带一路”基础设施建设企业的对外开放指数、企业规模、企业性质等环境变量为解释变量进行SFA回归,进行修正计算,结果如表2所示。从表2中可以看出,基础设施建设企业的投入松弛变量1和投入松驰变量2的SFA模型的Gamma(γ)值、Sigmasquared(σ2)值均通过了1%水平上的显着性检验,以此确定,本文所采用的模型及变量设定合理,而且环境因素对 “一带一路”基础设施建设企业技术效率的影响要比随机误差更为重要。左单边(LR Test of the One-sided Error)检验也通过了显着性检验,表明用随机前沿方法分离无效率项是合理的。从方法上说明,对 “一带一路”基础设施建设企业综合效率差异进行环境效应和随机误差控制是非常有必要的。

表2 第2阶段随机前沿SFA测算结果

综上所述,由于环境因素和随机误差对样本企业的综合效率影响并不一致,为避免不同的环境对 “一带一路”基础设施建设企业效率的估计偏差,需要SFA调整来准确反映企业基础设施建设的实际效率水平。

4.3 第三阶段调整后效率测度分析第三阶段,对调整后的基础设施建设企业的投入指标按照第一阶段的模型方法重新进行效率区分测算,调整后企业的2016~2020年效率值及其分解如表3所示。

经过对环境因素和随机因素的调整,得到基础设施建设企业第三阶段真实的创新发展效率。对结果分析如下:

(1)调整后整体效率分析。调整后基础设施建设企业的综合效率为0.802,比调整前降低0.064;从分解的纯技术效率和规模效率来看,调整后的纯技术效率为0.869,比调整前降低0.05;调整后的规模效率为0.916,比调整前降低0.025。说明我国基础设施建设企业在创新驱动发展成效上纯技术效率改进低于规模效率。基础设施建设企业整体处于技术持续改进状态,但并没有达到最优状态,创新驱动技术效应不足抑制创新驱动效率的提高。

(2)从效率分解来看,第三阶段DEA效率均值计算结果相较于第一阶段,DEA最优样本企业从4家增加到8家,具体参见表1和表3。基础设施建设企业创新驱动发展绩效最优的8家企业分别为宁波建工、中国建筑、中国铁建、中国化学、中材国际、中工国际、北方国际、设计总院,这表明,在 “一带一路”倡议及国际化战略的影响下,雄厚的技术积累、知识积累、研发基础、管理体系、经济实力为基础设施建设企业创新驱动发展奠定了坚实基础,强劲提升基础设施建设企业创新驱动成效。创新绩效排名最低的3家企业分别为中国中铁、北新路桥、腾达建设。说明这几家基础设施建设企业的创新要素限制较多、技术创新能力较弱、技术基础较差,创新驱动效率较低,急需进行基础设施建设企业的创新驱动结构转型。

(3)从企业性质来看,所选基础设施建设企业样本中只有腾达建设是私营企业,其余均为国有控股企业,说明在 “一带一路”政策下,国有控股企业是 “一带一路”建设的主力军,发挥了先期开拓者的作用,引领包括私营企业在内的所有中国基础设施建设企业,加强创新驱动、扩大合作领域、开展多边合作,带动沿边国家经济发展,与沿线国家实现合作共赢。

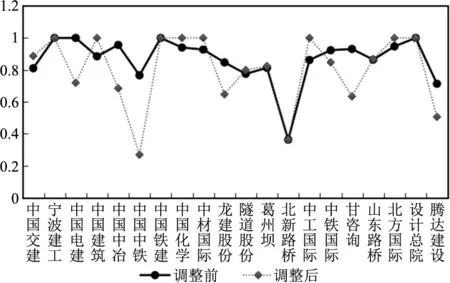

(4)对比分析。基于第一阶段的表1和第三阶段的表3及图1可见,调整前后的 “一带一路”基础设施建设企业效率水平存在明显的差异。调整后效率平均水平与调整前相比,样本企业的综合效率、纯技术效率水平、规模效率水平均有所降低,部分样本企业调整前传统模型的测度技术效率被高估,部分样本企业技术效率被低估。由此可见,控制环境因素和随机误差影响创新驱动绩效模型测度结论的稳定性。调整后企业更应注重改进纯技术效率。同时,控制了环境因素和随机误差后,整体测度结果更加符合实际情况和经济理论支撑。

表3 调整后效率值及其分解

图1 调整前后综合效率对比图

5 结果分析及政策建议5.1 结果分析本文基于三阶段分析框架,应用改进的SFA模型,运用2016~2020年 “一带一路”基础设施建设企业样本数据,首次纳入影响基础设施建设企业效率的环境因素和随机误差考虑,通过分解修正样本基础设施建设企业投入的偏移量,分析“一带一路”基础设施建设企业的效率,并比较各样本企业之间效率的差距,进而更真实地识别出 “一带一路”基础设施建设企业的薄弱环节以及发展新动能的生长点。本文研究主要得到以下结论:

(1)同一阶段样本企业DEA测度结果比较,三阶段的测度结果更加真实,符合实际情况,说明考虑处理环境效应和随机误差的基础设施建设企业的效率值很有必要。

(2)剔除环境变量和随机误差后,基础设施建设企业的综合效率、技术效率、规模效率均有所下降,部分基础设施企业的各项效率值没有达到最优规模,还有较大的发展空间。

(3)“一带一路”政策为我国的基础设施建设企业指明了发展方向,部分企业的效率值达到最优,如宁波建工,说明宁波建工重视驱动创新的转化效率,进而提高企业的经济收益及企业长期发展能力;部分企业达到了技术效率有效或纯技术有效,说明这些企业的创新驱动投入资源利用比较充分,但是配置不够合理,投入没能得到相应的产出,这些企业应该在资源配置方面加以改进。部分企业转化效率较低,如中国中铁技术效率较低,主要由于企业创新驱动投入结构不合理,应加强管理水平、改进管理方式、优化资源配置,才能使得企业利用有限的资源实现既定收益。

5.2 政策建议通过本文的研究可以发现,环境因素对 “一带一路”基础设施建设企业的创新发展效率存在显着差异影响,需要高度重视和控制环境因素的影响。

(1)提升基础设施建设企业的创新驱动发展效率就必须坚持技术创新。强化技术创新、管理创新的 “一带一路”的支撑作用,推动大数据、区块链、人工智能与基础设施建设多学科有机结合,实现互融互通。把重点放在技术创新、充分利用 “一带一路”多边合作机制,加强技术交流与合作,提升中国基础设施建设企业知名度和影响力,推动基础设施建设企业走向世界。

(2)环境因素对基础设施建设企业创新驱动发展绩效存在显着差异影响,需要高度重视和控制环境因素的影响。我国的 “一带一路”建设已经进入全面实施的新阶段,优化 “一带一路”基础设施建设企业的营商环境是促进企业创新发展效率提升的重要一环。深化与共建 “一带一路”基础设施建设的合作,是现阶段我国基础设施建设高质量发展的重要外部动力。国有控股企业已成为推动 “一带一路”建设的重要力量,面对复杂多变的外部环境,推进 “一带一路”建设要科学布局、做好风险控制、实现共赢。在市场建设层面,落实政府提出的 “一带一路”高水平改革开放举措,扩大外资市场准入领域、实施国际宏观经济政策协调、加强知识产权保护等;在企业层面,也应发挥自身优势,重视营商环境,积极调整市场开拓战略,紧跟国家 “一带一路”倡议,践行好 “走出去”的使命担当。