王保乾 徐 睿

(河海大学商学院,南京 211106)

引 言我国目前的生态环境问题,从本质上来讲是高碳能源结构和高能耗、高碳产业结构的问题,呈现出显着的 “碳污同源”特征。当前,我国的碳减排事业正处于不断加速和壮大发展的时期,低碳技术的发展进步也正进入到历史上最好的发展时期。科技减排作为效果最明显的方式,为生态环境问题提供更丰富的解决方式和出路,可以探测出新型碳排放问题,为我国的节能减排工作提供科学化的引领新思路。本文以2011~2020年全国30个省、直辖市、自治区(基于数据的可获得性,未包含西藏自治区和港、澳、台地区)为实证对象,主要研究了省级行政区域的科技创新促进碳减排系统的效率,及相关各因素对该效率值的影响方向和程度大小。

通过对科技创新和碳减排相关文献的阅读和整理发现,研究主要集中在以下几个方面:

(1)针对碳减排效率,学者选取的研究主体大多集中在省域、特定经济带,通过对区域的碳减排效率测算以及时空演变特征分析,有利于掌握不同地区的碳排放现状差异以及提升碳减排效率工作的侧重点。 刘晓慧[1]、 宋衍蓉[2]、 李菲菲等[3]学者以我国30个省市区为研究对象分别测算了2014~2018年、2000~2016年的碳排放效率,并且从动态和静态角度发现我国的碳排放效率依然较低,且省市区之间的差异较为显着。还有以湖南省[4]、 中部六省[5]、 长三角[6]等经济带为对象进行的相关效率的研究。对行业碳减排的研究有利于揭示不同行业碳减排的空间格局差异和减排优化路径的选择。如:李阳和林秀群[7]、王喜平和王素静[8]、 王凯等[9]分别对物流业、 钢铁行业和旅游业的碳排放效率进行分析,对于提升各行业的高质量发展具有十分重要的实践价值。为了有效地提升碳减排效率,各位学者围绕碳减排效率影响因素开展的研究也较为多样,综合现有的研究[10-12],大多选择产业结构、能源消费结构、经济发展水平等方面作为自变量,以碳排放效率为因变量进行分析研究。

(2)针对科技创新效率的研究也较为丰富[13],以RD人员数、RD经费等作为投入,将专利授权数量和新开发项目数视为科技创新产出,建立了创新效率的评价指标体系。由于科技创新系统较为复杂,较多学者将这种多投入和多产出的过程划分为多个阶段进行评价,吴芹和蒋伏心[14]对我国30个省市区的区域创新效率从知识创新、技术研发和成果转化3个阶段进行分别测度,更多的学者则是根据价值链理论将创新活动划分为研发和成果转化两大阶段进行分析研究[15,16]。

(3)科技和碳排放的关系主要体现在以下3个方面:科技进步支撑能源结构不断优化;低碳技术开发与应用促进碳排放强度下降;科技进步促进产业结构调整,低碳排放行业占比升高。刘志华等[10]、 尹迎港和常向东[17]分别对我国 30个省域在2010~2018年和2009~2019年的科技创新、产业结构和碳排放效率之间的动态关系进行了分析,发现科技创新和产业结构之间产生的交互项会促进碳排放效率的提升,且区域之间存在较为明显的差异,还需进一步协调发展。

综上所述,国内外关于科技创新和碳排放效率的研究,大多数是从单一层面进行相关效率的研究。较为片面、单一地只对碳排放效率进行研究,而没有直接考虑到科技创新对碳排放效率的引导作用,没有强调出科技创新的显着重要性。因此,本文结合了科技创新促进碳减排的内涵和框架,构建了科技减排的概念。将科技因素和碳排放纳入到同一生产系统中,建立了科技减排效率评估指标体系。

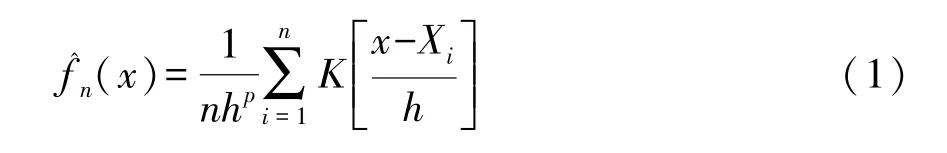

1 研究方法与模型选择1.1 数据包络分析CCR模型数据包络分析法(DEA)是一种不需要预先估计参数的相对比较技术效率的分析法,具有适用范围广、原理相对简单、避免主观因素等优点,被广泛应用于众多领域的研究。环境保护方面的效率评价问题涉及到的投入和产出都有多项指标,并且各指标的计量单位不一致,各项投入和产出指标之间具体的定量关系不容易被确定,因此,本文选择数据包络分析法(DEA)研究科技减排效率。最具有代表性的DEA基础模型是CCR模型和BCC模型,分别是基于规模报酬不变和可变的不同假设,本文选择的是基于投入水平的CCR模型:

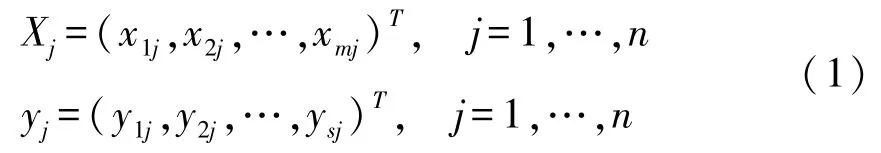

假设有n个DMU,并且这些决策单元都是可比的,每一个决策单元有m个投入指标Xj,s个产出指标Yj,表示为:

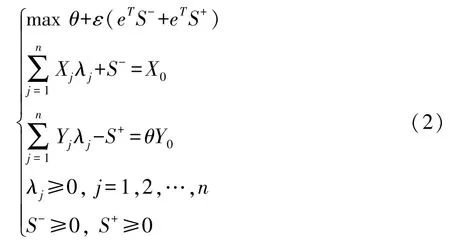

将具有非阿基米德无穷小量ε考虑进模型,可以得到以下的线性规划问题:

其中θ——相对有效率;

ε——非阿基米德无穷小量,ε>0;

λ——向量参数;

S——松弛变量。

假设上式的最优解为λ0、S-0、S+0、θ0,则有:当θ0<1,则DMUj0不为弱,此时DEA有效;当θ0=1,则仅当DMUj0为弱,此时DEA有效。

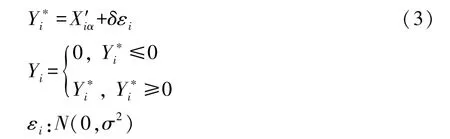

1.2 Tobit面板回归模型Tobit模型是删失回归模型中较为典型的代表,其被解释变量是片段值或者切割值。本文的被解释变量是DEA测算出的效率值,介于0和1之间,且最大值为1,符合这一条件。

当模型的误差服从分布时,Tobit模型可以表示为式 (3):

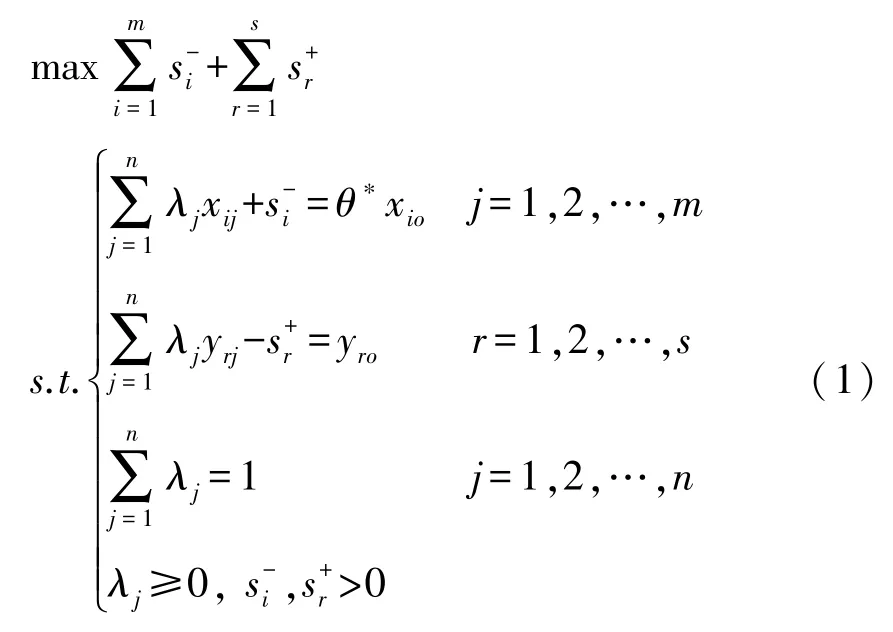

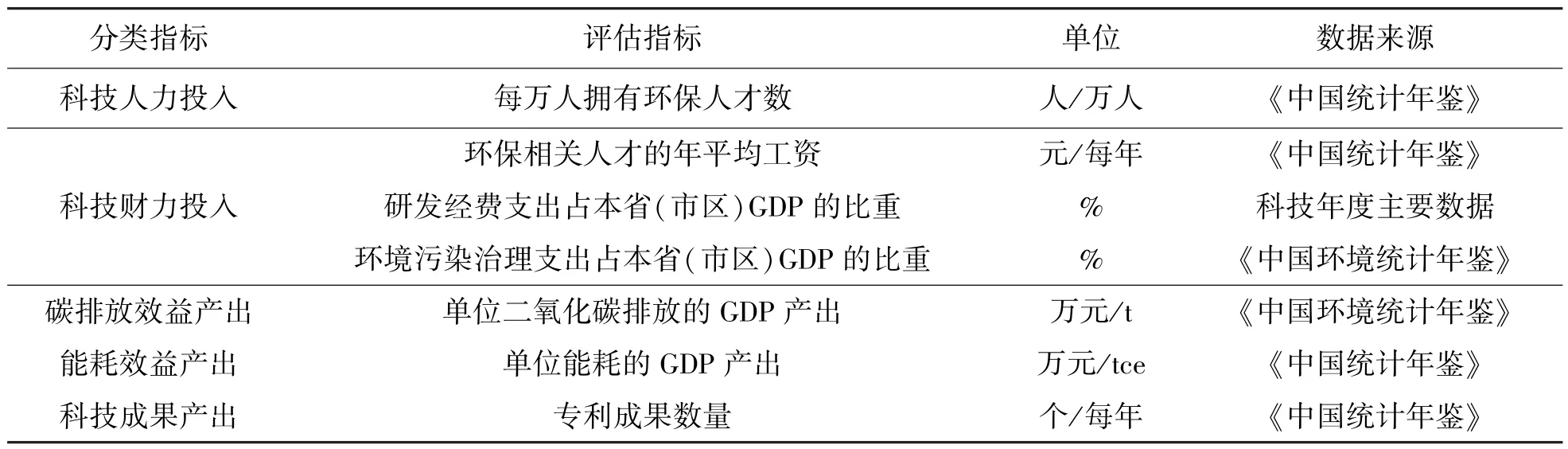

结合科技减排、绩效评估等的含义以及指标体系设置的目的,构建各省市区科技减排绩效评估指标体系,数据来源于2011~2021年 《中国统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》及科技年度主要数据等,以考核全国各地区的污染物减排工作中所体现出来的科学技术的作用和效果,具体如表1所示。

表1 各省市区科技减排绩效评估指标体系

(1) 投入指标

万人拥有环保人才数=地区环保从业人数/地区总人口数

环保人才平均工资直接来于《中国统计年鉴》。

研发经费支出占GDP比重=研发经费支出/地区总GDP*100%

环境污染治理投资占GDP比重:直接来自于《中国统计年鉴》。

(2) 产出指标

单位二氧化碳排放GDP产出=地区总GDP/地区二氧化碳排放量

通过IPCC碳排放系数法计算各省市区的碳排放量。

单位能耗的GDP产出=1/单位GDP能耗

专利成果数量数据直接来源于 《中国统计年鉴》。

(3)科技财力投入的平减处理

为避免价格变动等因素影响,本文以2011~2020年历年的CPI指数对环保人才的年平均工资进行平减。涉及到各省市区GDP的指标里,研发经费支出占GDP比重和环境污染治理投资占GDP的比重,由于上下数据都是价格相关,所以无需进行平减,另外的单位二氧化碳排放和单位能耗里的GDP产出均以2011年为基期,利用各地区历年的GDP平减指数进行处理。

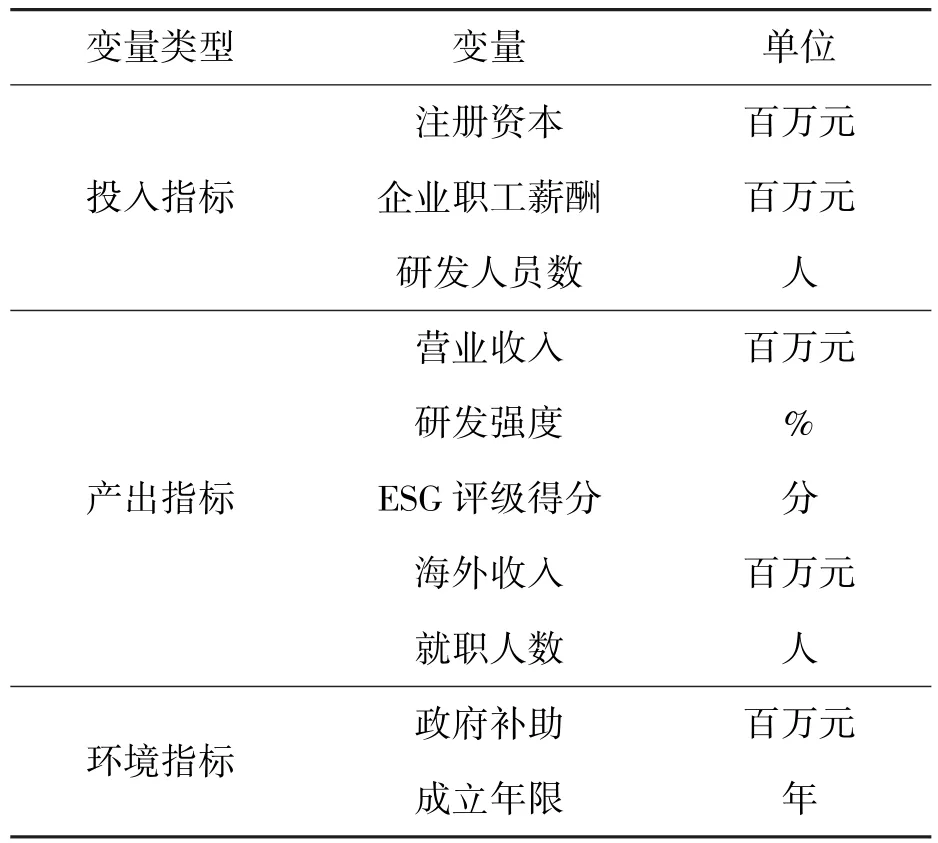

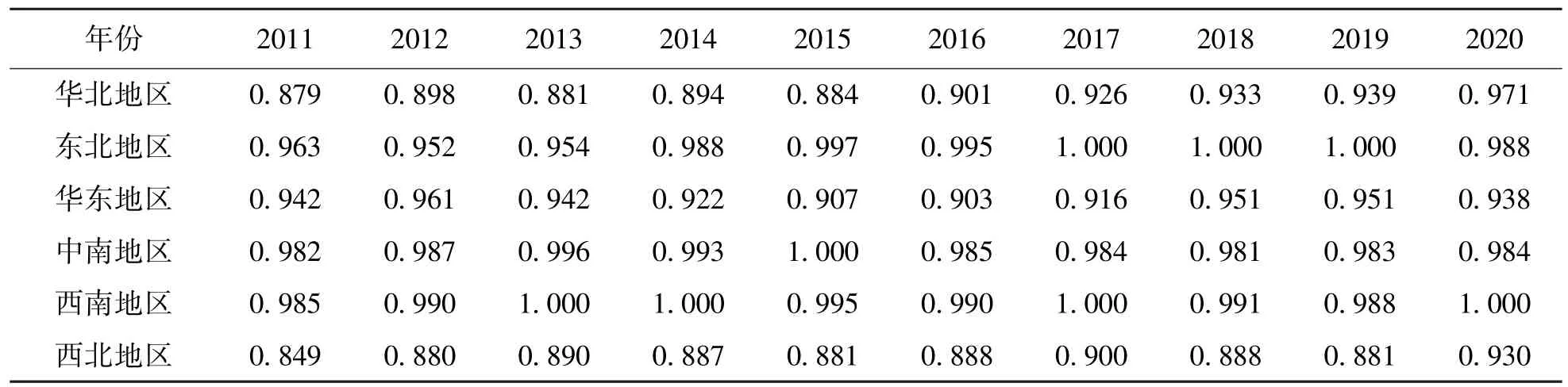

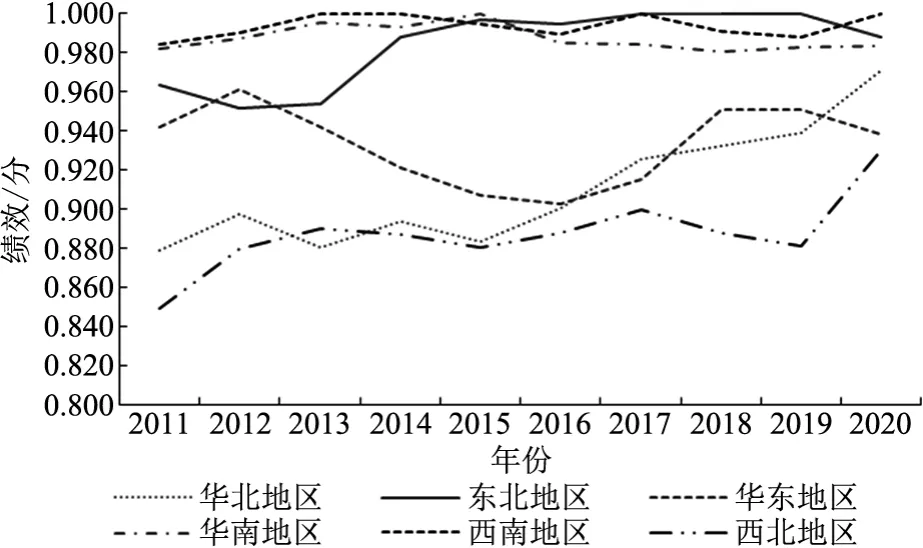

将效率测算结果汇总得到表2,描绘了六大区域的绩效评估得分均值变化趋势。西北和华北地区较为显着地落后于其他地区;科技投入力度较大的华东地区在2015年经历了先下降后回升,在2011~2020年变化幅度较大;东北、中南和西南地区维持在较稳定的有效状态。参考2011~2020年的绩效得分排序,北京、山西、吉林、福建、湖南、广东、海南和四川的得分始终保持在DEA有效的状态下。北京的科技实力雄厚,且碳排放量连年较低,所以减排绩效高;海南虽然科技投入力度不大,但由于其碳排放量非常低,因此较少的投入也能取得不错的减排绩效。山西和广东的年均碳排放量几乎相等,并且均超过8000万吨,属于重度碳排放区。不同的是广东作为全国第一的经济发展大省,虽然碳排放总量高,但是同时也带来了极高的经济与科技成果产出;山西是典型的经济小省排放大省,几近相同的年均碳排放总量,经济总量却是广东省的1/5,山西之所以能维持在DEA有效状态是因为其投入较小却也取得了不错的减排效果,截至2017年,山西的单位GDP二氧化碳排放强度相比2005年累计下降达到45%。

表2 分地区科技减排绩效评估得分

为了进一步深入挖掘数据计算结果,接下来利用松弛变量分析对2020年非有效DMU的改进方向和程度进行分析。

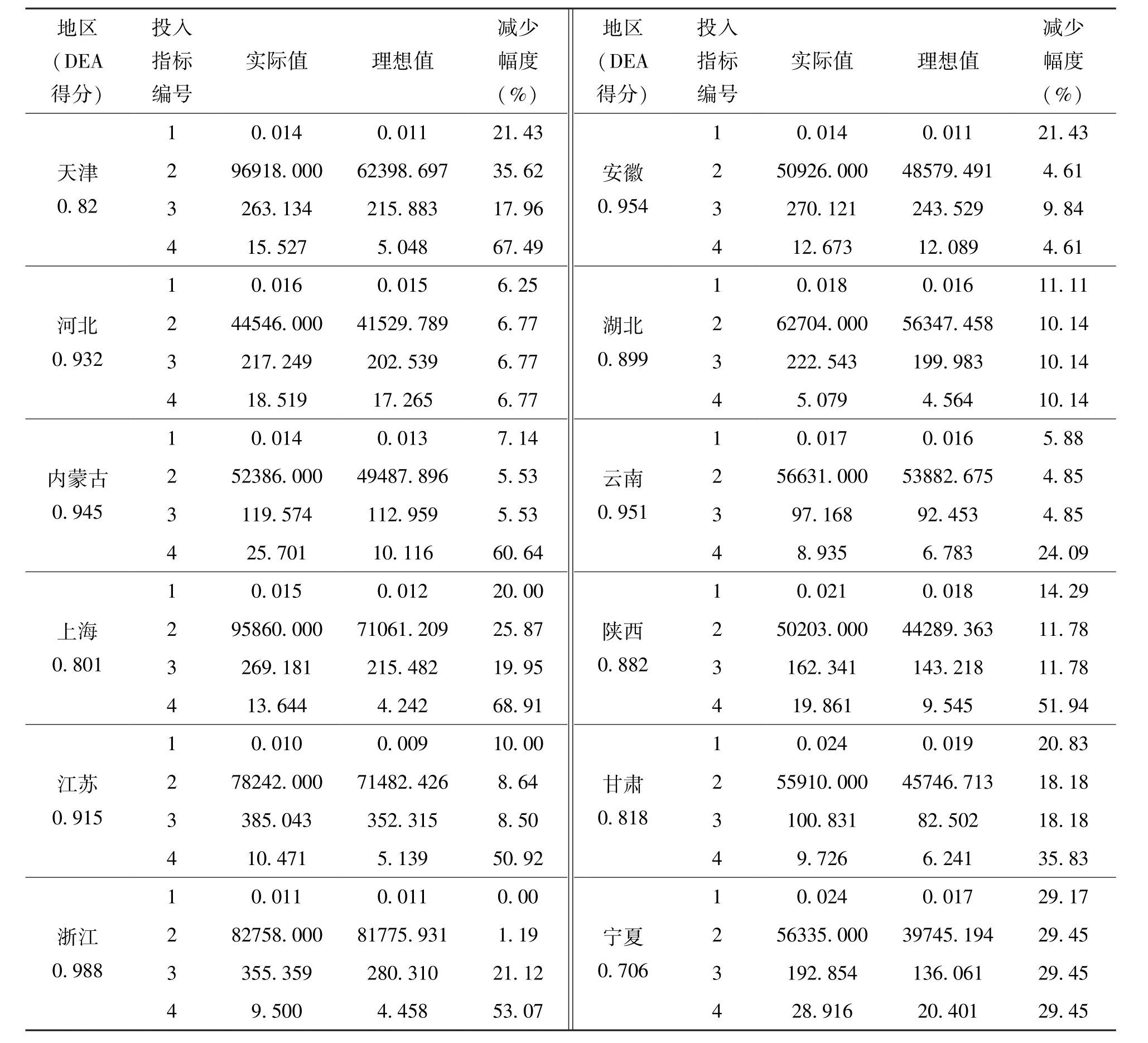

基于表3可将科技减排绩效较低(非有效DMU)的省市区再细分为3类。

表3 松弛变量计算结果

图1 2011~2020年按区域划分科技投入绩效得分

(1)第1类是DEA得分大于0.9的浙江、安徽、云南、内蒙古、河北和江苏。这6个省市区总体上与DEA有效省市区差距不大。内蒙古作为我国的高耗能、高碳排的地区,以全国1.7%的经济总量,消耗着全国5.2%的能源,单位GDP能耗是全国平均水平的3倍以上。内蒙古急需加强创新转变,利用科技进步推动技术更新与资本配置联动。云南为了实现碳达峰碳中和目标投入大量人力、财力和技术保障,需要平衡好稳经济增长与降低能耗之间的关系;加大财政、金融的支持力度,并且要制定实施专业人才队伍培养计划,提升工作能力水平和污染治理投资的产出率。浙江总体上与DEA有效省市区差距不大,只需要在保证碳排放效率的同时适度调整科技研发经费和污染治理投资。河北需要在投入的各个方面进行小幅度的控制,有利于提升科技减排的效率。江苏在环境污染投资方面有较大的差距,需推动科技与环保相关工作深度融合,聚焦碳排放相关领域的政策、技术、产品等开展研究。安徽在环保相关产业职工人员数方面略有冗余,需要加强对环保人才的培训教育、宏观管理和综合协调工作。

(2)第2类是DEA得分在0.8~0.9区间内的省市区。天津、上海、湖北、陕西、甘肃需要在科技减排的相应投入方面小幅控制,提高投入的转化率以获得更高的产出回报,尤其是上海和天津在污染治理方面差距较大,应当加强完善环境治理体系和提升污染治理能力。

(3)第3类是DEA得分低至0.706的宁夏回族自治区,在各个方面与DEA有效地区均存在较大差距,需要在投入、产出上进行全面的调整,才能发挥好科技进步在碳减排方面的积极作用。

可以看出,我国大部分省域的科技减排的实施在现有产出水平下,存在着较为显着的资源浪费现象,适当调整投入量使得各省市区的科技减排效率达到生产前沿面上。省市区之间的差距主要是污染减排效率和专利成果数量方面,各地的污染治理投入差异明显。在这些未达到DEA有效的省市区,要更高效地利用科技创新推动碳减排,需要对各投入量进行严格控制,以避免物资、人力的浪费。

3 科技减排效率影响因素分析基于科技创新为碳减排和节约能源带来的正面影响作用,本文选取了能够代表科技进步产出结果的5个关键影响因素,来研究对科技创新促进碳减排系统效率的影响:

(1) 科学技术水平(Technological Level,TL):这一数据不仅可以代表各省市区在人员、物流、资金等初级层面的集散能力,更加体现了对科技成果的交易和转化能力。选取技术市场成交额[18]作为衡量科学技术的指标,提高技术市场的成交额有利于加速高新科技产业发展、壮大新动能以及支持产业升级。

(2) 科研重视水平(Technological Awareness,TA):财政科技支出是国家大力支持科技创新所相应的政策性供给,是科技进步的重要支撑。通过选用科学技术支出占地方一般公共总支出比率[19],衡量国家对科技研发的重视程度。

(3)经济发展水平(The Level of Economic Development,EDL): 被国内外大量学者[20,21]使用的环境库涅茨曲线(EKC)证实了经济发展确实是影响碳排放的一大重要影响因素。本文选择人均地区生产总值作为代表本省市区的经济发展水平指标进行相关分析。

(4) 能源结构水平(Energy Structure,ES):据国际能源署统计,以煤炭为主的化石能源燃烧值低,燃烧效率不高,燃烧时会产生大量废气、废渣,造成环境污染,是主要的碳排放源。在地区的能源消费结构中,非煤炭能源占据的比例越大,二氧化碳等污染物排放量就会减少,其减排效率就会上升。因此选择各地区煤炭消费量占能源消费总量的比例来作为影响因素。

(5) 产业结构水平(Industrial Structure,IS):为了能够全面并且准确地衡量一、二、三产业的发展趋势,从综合整体的层面把握我国的产业发展结构和水平,所以采用夹角求值的方法计算产业结构高级化指数[22]。

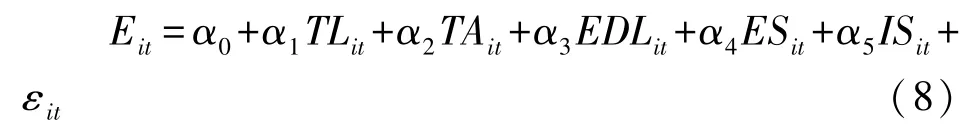

将2011~2020年的科技创新促进碳减排系统绩效作为被解释变量,科学技术水平、科研重视水平、经济发展水平、能源结构水平、产业结构水平作为解释变量,建立起相应的面板回归模型来考察影响机制。具体的表达式表示如下:

式 (8)中,t表示年份,i表示省市区,Eit表示科技进步促进碳减排系统绩效,αi(i=0,1,…,5)表示需要估计的系数,εit是随机扰动项。

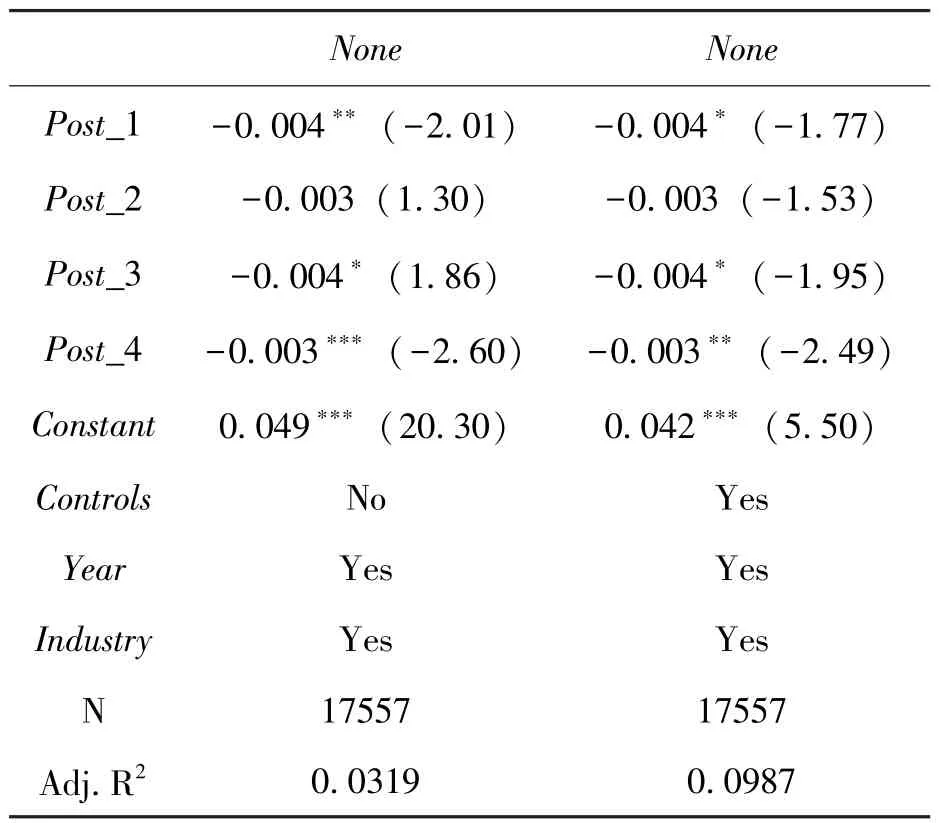

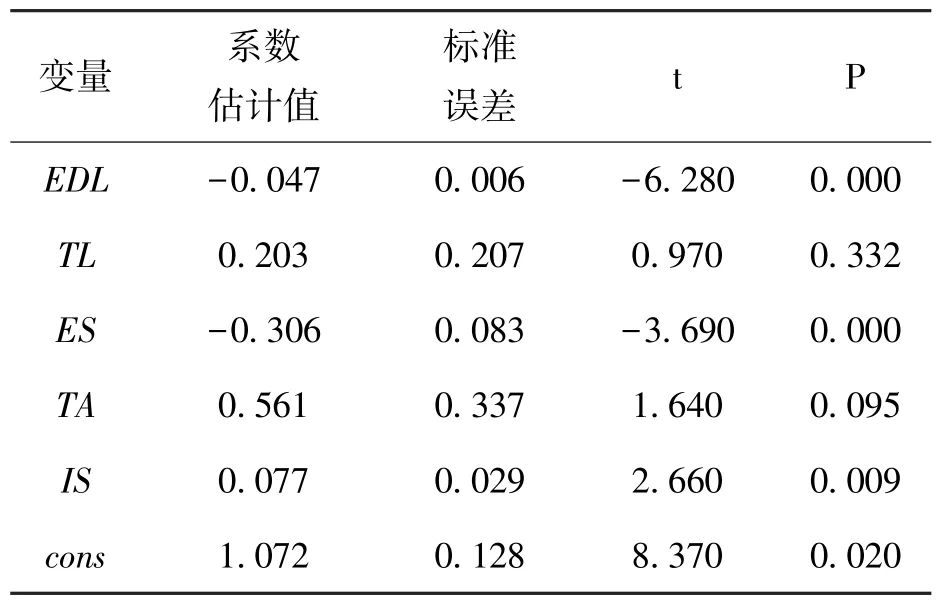

根据表4回归结果分析如下:

表4 Tobit回归结果

(1)科学技术水平(TL):科学技术水平与科技减排效率成正比,未通过显着性检验。本文选取的是技术市场成交额来衡量当地的碳节能减排方面科学技术发展程度高低。理论上,技术市场成交额越大,代表着本省市区的技术市场越活跃,科研创新能力越强,可以对当地的传统产业改造升级,提升本地的科技减排效率。

(2)科研重视水平(TA):各省市区对科技的重视水平与科技减排效率在10%水平上显着正相关。TA对科技减排效率的影响系数为0.561,体现出科技重视程度是所有变量中影响作用最显着的变量。正如李政和刘丰硕[23]发现财政科技支出通过促进企业绿色技术创新促进城市的减排工作。随着国家和各省市区对科研的重视程度加深,大力扶持科技创新,将科技作为财政支出的重点领域予以支持,能源消费强度和消费总量达到双控、主要污染排放总量降低,节能减排工作顺利开展。

(3)经济发展水平(EDL):经济发展水平通过了显着性检验,并且呈负相关。Tobit回归系数为-0.047,意味着每降低1单位的经济水平可以换来0.047个单位的科技减排效率上涨。尽管我国已经针对碳排放采取了很多的政策和措施,并且也取得了很大的进步,但是我国的经济发展仍然较为粗放,经济增长会带来投入指标的冗余。同时应该认识到我国以煤炭等化石能源为主要能源的形势并未得到改变,经济水平的增长仍然过度依赖煤炭、石油等的消耗,所以我国的节能减排道路依旧任重道远。

(4)能源结构水平(ES):能源消费结构在1%的显着水平下呈系数为-0.306的负相关,降低一个单位的能源消费结构水平就可以为科技减排效率带来0.31个单位的上升。ES越低,意味着煤炭消费量占据我国能源消费总量越少。我国能源事业原来的 “以煤为主”逐步向现在的 “清洁化和多元化”能源消费结构发展,目前也正在大力推进低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源。

(5)产业结构水平(IS):在1%的水平下促进了我国的科技减排效率。这里的产业结构是指产业结构的高级化,IS越大,意味产品具备更高的附加值、高技术、集约化和深加工化,意味着在整个国民经济产业结构中,逐渐转向了以第二、第三产业占优势比重形式演进。有利于降低高能耗产业占比,利用低碳技术推动技术创新和产品开发,实现能耗降低、减少碳排放量等目标。

4 结论与建议4.1 研究结论本文以中国30个省市区的科技创新促进碳减排为发展大背景,对这个综合生产系统的综合效率和影响因素进行了分析和评价,研究结论如下:

(1)10年来全国各地区绩效稳定在较高水平。东北、中南和西南地区趋势比较稳定,西北和华北地区的科技减排水平较低,华东地区在2015年经历了先下降后回升,变化幅度比较明显。

(2)对于大多未达到DEA有效的省市区,在现有产出水平下,存在较为显着的资源浪费现象。应当优先提高投入冗余率较高要素的使用效率,做到有的放矢,同时也要加快节能减排技术的进步,优化产出水平,使产出水平达到投入水平可以支撑的最大规模,有利于科技创新在促进碳减排方面更好地发挥作用。

(3)科技重视水平能够最显着地促进效率提升;科技水平与减排效率成正比,但是未通过显着性检验,说明应该加大对低碳技术的关注程度。经济发展水平和效率之间负相关且通过了检验,证实了目前仍然是依赖煤炭、石油消耗的经济增长模式,能源结构水平在1%的显着水平下与全国的科技减排效率呈负相关,煤炭消费量占能源消费总量越低,绿色能源的使用比例越高,就可以极大地减少碳排放。产业结构水平促进了科技减排系统的效率,只有改变高能耗产业占比过高的形势,才能实现节能和减排目标。

4.2 政策建议根据以上结论,本文提出如下政策建议:

(1)政府要保证科技资金投入保障。进一步细化和完善在科技减排技术方面的创新基金,支持技术创新和成果的转化,培养和扶持高科技减排型企业,重点支持减排技术创新项目。

(2)加强节能减排先进技术的推广应用。开展关于节能减排技术的技术成果推介会、线上线下多平台宣传,促进推广应用和提高技术市场成交额,鼓励各方积极探索节能减排技术的推广机制和创新性应用模式。

(3)合理调整产业布局,优化产业结构,淘汰落后产能。加大技术创新力度,大力发展高产出、低能耗、低排放的第三产业,设立环境准入标准抑制高污染、高能耗行业的无序发展,引导技术密集型行业的快速发展,促进新型工业化的快速发展。

(4)加大高碳能源低碳化的转变,大力推广和使用洁净煤技术,加强煤炭的加工技术升级,从而降低CO2的排放量。建立以市场需求为导向的定价机制,有利于激励煤炭相关企业采用新技术,加大技术的投入,提高煤炭资源的使用效率。应该制定针对性的政策对能源消耗的具体问题加以引导。