李艳双(博士生导师),孟新宇

一、引言十九届五中全会明确提出坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,充分表明了国家对创新驱动发展战略的高度重视。对于我国上市企业而言,坚持创新并非仅仅追求短期内研发支出与产出数量的增加,更重要的是将企业创新战略有效融合于国家创新驱动发展轨道中,即塑造创新驱动持续性发展的新模式(毛荐其等,2023)。这意味着企业要将现有知识与后续技术改进结合起来,构建过去与现阶段持续联结的创新(何郁冰等,2017)。区别于一般创新活动,持续性创新需要企业对多样性技术知识高效整合、吸收并利用,实现创新投入与产出的时间连续、效益增长和持续发展(Clausen 等,2012)。创新持续性能够综合反映企业持续的创新能力与长久的创新意愿(毛荐其等,2023),为当前创新推动后续创新实践提供理论指导,是企业提升创新优势的关键。

在数字经济时代,数字技术已完全改变了商业环境(余菲菲等,2022),引发组织利用数字技术做出战略回应(董瑶等,2023)。已有研究发现,数字化转型使企业利用数字技术持续获得创新优势,充分释放创新的持续动能,成为激发组织持续创新活力的重要战略(毛荐其等,2023)。值得注意的是,企业的数字化转型模式不能完全照搬其他企业,而应通过新型数字技术重塑企业资源配置、环境适应与信息感知的能力,以构建贴合于企业实际的创新驱动持续性发展架构,进而为创新持续性长效赋能。

目前,在众多数字化转型实践中,许多企业存在“不会转”“不能转”“不敢转”的困境(王玉燕和张静娟,2023),难以发挥数字技术的潜在优势。那么,数字化转型是否必然会对创新活动产生积极影响?学者们对此存在不同观点。一种观点认为企业数字化转型必然会对创新活动产生积极影响(毛荐其等,2023;李琦等,2021;段华友等,2023),另一种观点则认为二者间的积极影响并非是必然的:其中部分学者认为数字化转型的创新效益呈U 型曲线,二者间的积极影响在于数字化经验的持续累积(刘淑春等,2021;王晓红等,2022);而Gebauer 等(2020)、余菲菲等(2022)和王鹏飞等(2023)等诸多学者也发现数字化转型对创新活动的经济效益存在“过犹不及”的倒U型影响。因此,数字化转型如何影响创新的经济后果有待进一步验证。根据已有研究可以推断,企业在数字化转型过程中可能会面临“数字化悖论”(Gebauer等,2020),即企业投资数字化转型并不必然获得预期的收入增长,甚至可能导致创新持续性能力的下降。现有研究对数字化悖论产生原因主要关注一般创新活动的经济后果层面(余菲菲等,2022),也尚未探究企业数字化转型与创新持续性之间的非线性关系(毛荐其等,2023)。因此,有必要进一步研究数字化转型对可持续创新活动的影响悖论是否存在。由此,企业能否在数字化转型中保持持续的创新活力和创新意愿亟待讨论。

此外,当前关于数字化悖论的研究多集中于刻画其“成因”和“现象”,鲜有学者对能够影响数字化悖论的外部宏观因素展开探究。国家发展改革委公布的《中国营商环境报告》表明,我国的营商环境正处于持续优化之中,良好的营商环境对企业的自主创新能力提升起到了关键作用。企业在数字化转型中的资源整合困境和动态能力不足增加了转型风险,使其更加依赖良好的外部环境。而营商环境与数字化转型所需的数字技术、数据要素以及人才储备等资源紧密相关,是企业数字化转型所依赖的外部环境(王玉燕和张静娟,2023)。现有文献多是聚焦于研究组织柔性(余菲菲等,2022)、冗余资源(王晓红等,2022)和企业家精神(李琦等,2021)等组织内部要素对企业数字化转型的经济效益的调节作用,本文将营商环境作为影响企业数字化转型与创新持续性的重要外部因素,讨论其对数字化悖论的影响。

本文可能的边际贡献为:①基于资源基础、动态能力和信号传递理论,区别于一般创新活动,分析企业数字化转型对持续创新活动产生的悖论现象及其成因,拓展了创新持续性非线性的数字化前因。②引入营商环境作为调节变量,构建其评价指标体系,将地区宏观环境引入企业微观创新范畴,尝试探讨其对数字化悖论的调节效应。③从知识整合能力、动态能力两方面,进一步分析在多样化情境作用下,营商环境对数字化悖论影响差异的约束因素,旨在为企业克服数字化悖论提供理论引导。

二、理论分析与研究假设(一)企业数字化转型的概念内涵企业数字化转型是新一轮科技革命驱动下微观主体遵循发展规律所必经的一个重要阶段,实质上是企业各类生产要素同数字技术深度融合的过程(吴非等,2021)。在技术支撑观点上,Vial(2019)认为数字化转型是企业通过信息、计算、沟通和连接技术的整合,深化信息技术变革,触发企业实现计划性的数字冲击和转型以及差异化价值创造的战略反应。在组织变革观点上,数字化转型是企业利用数字技术引发全面组织模式的变革,达到业务流程、组织结构和商业模式的全面升级,从而实现数字化、智能化和自动化的生产与管理,以提高效率并实现竞争优势持续增长的过程(Hess等,2016)。也有学者同时从两类观点出发,认为数字化转型不仅是企业通过数字技术改变实体属性的过程,也是企业重塑原先维持竞争力的价值创造路径的战略回应(Hanelt等,2021)。

(二)企业数字化转型与创新持续性资源基础理论认为,企业为了维持竞争优势,在数字化转型中需整合和再利用外部资源(Barney,2001),以确保内部资源的异质性和不可流动性。动态能力理论深化了资源基础理论,将迅速变化的外部环境纳入企业数字化转型研究框架(Warner 和Wäger,2019),强调组织能力的动态性和演化性。信号传递理论认为,企业通过数字化转型持续向外界传递自身竞争力方面的积极信号(吴非等,2021),拓宽创新持续性所需的外部资金渠道,缓解融资约束(段华友等,2023)。本文基于上述理论解释创新持续性视角下数字化悖论的成因。

在数字化转型初期,企业数字化转型促进创新持续性。依据资源基础理论,企业将有价值的数字技术视为独特的资源投入,高效识别和整合数字化资源来扩大创新资源边界(Barney,2001),通过精准的数字化转型战略、有效的技术支持和管理体系相互协同提升资源配置效率,激发创新持续性的活力。外部合作伙伴关系的稳定性赋予企业更高的知识整合能力,使其能够利用市场中分散、无序的知识对内外部知识进行整合、重置与吸收,充分挖掘资源可持续利用的价值(董瑶等,2023)。依据动态能力理论,企业通过数字技术不断拓宽创新的渠道及思路,高效吸收能够提供持续创新机会的新知识(肖静等,2023),增强稳定性和适应性来更好地感知和应对动态变化的外部环境,将创新成果转化为经济效益,驱动后续创新的持续推进。依据信号传递理论,转型初期的企业更易获得准确和可靠的信号传递渠道,通过转型积极信号的持续扩散来降低融资成本,获得转型的资金支持(段华友等,2023),并推动企业内部的协同,实现跨部门、跨地域的快速信息传递和知识共享,搭建创新持续性基础,从而激励企业加大数字化转型对创新的持续研发投入与产出。

随着数字化转型的深入,迅速涌入的大量数字技术超越了企业创新和管理体系与数字化耦合的合理范围(刘淑春,2021),企业经营管理的失调抵消了数字化转型的积极影响(王鹏飞等,2023),表现为资源配置约束、组织能力的动态演化障碍和信号传递阻力。此时,企业难以跟上高度数字化转型的步伐,数字化转型对创新持续性的促进作用逐渐达到临界值,转为抑制作用,出现数字化悖论。依据资源基础理论:高度提升的知识整合能力使企业过度依赖外部技术资源,导致创新惰性的形成,技术创新的持续优势呈边际递减趋势(董瑶等,2023);逐步增加的数字技术应用需求超越了企业现有资源的承载能力,导致其资源多样性匮乏和资源耗尽(Gebauer 等,2020),难以充分挖掘现有资源提升创新持续性。依据动态能力理论,当企业数字化转型过于深入而抵达“无人区”、与外部数字化水平和创新生态系统不协调时(王鹏飞等,2023),将削弱其与外部环境的互动和适应度。具体表现为持续吸收外部优良创新的局限性扩大,创新成果与实际市场需求存在较大脱节(董瑶等,2023),创新的持续迭代被抑制。此外,动态能力观将利益相关者视为企业获取竞争优势的工具,而非稳定发展的合作伙伴(焦豪,2023)。逐渐增多的利益相关者在无形中带给企业建设数字化与协调利益相关者的双重成本(王晓红等,2022),“有限注意力”制约着其与创新生态系统中部分利益相关者的协作,破坏了创新持续性所需的稳定的外部资金渠道。依据信号传递理论,企业转型过程中积累的数据会造成信息过载,使其难以整合关键信息并做出最佳决策(Karhade 和Dong,2021),降低向外部合作伙伴传递信号的准确性和有效性,给自身和客户带来潜在的风险,抑制创新持续性。高度的数字化也使企业内部协调障碍凸显(凌士显等,2023),各部门间因沟通、协调和融合难度增加而导致的重复投入以及资源浪费,造成组织内部信号传递的阻力,不利于保持创新持续性。

综上,初期的数字化转型与企业自身管理能力处于合理的适配范围内,使企业能合理配置资源,精准适应动态变化的外部环境,准确进行信号传递,促进创新持续性。随着数字化转型的深入推进,企业由于资源配置约束、组织能力动态演化障碍及信号传递阻力的影响,难以在运营过程中及时且有效地吸收数字技术,引发的管理失调会抑制创新持续性。故本文提出如下假设:

H1:企业数字化转型对创新持续性的影响呈现先上升后下降的倒U型曲线,存在数字化悖论现象。

(三)营商环境的调节作用企业数字化转型是组织运营模式破旧立新的过程(刘淑春等,2021)。市场化、便利化、法治化和国际化营商环境作为影响企业数字化战略的重要外部因素,通过为研发创新产权纠纷、投资建设风险和行政审批挑战等难题提供对策(王玉燕和张静娟,2023),有助于提升企业数字化转型的成功率。

市场化营商环境通过市场监管、金融服务和要素市场的支持来保护企业数字化转型的创新成果,鼓励企业持续进行技术创新和产品升级,提高数字化转型整体的创新持续性水平,倒U型曲线在调节图中整体上移。同时,市场化营商环境搭建优质普惠的市场主体服务体系,鼓励金融机构给予企业合理优惠(王玉燕和张静娟,2023),降低达到数字化转型创新效益的极值成本,使曲线拐点左移。此外,在拐点左侧,市场化营商环境推动了数字化转型初期创新,加快了曲线上升速度。在拐点右侧,虽然创新持续性得到整体提升,但稳定的市场环境也会形成市场高度的数字化饱和,使产品同质化问题凸显,市场竞争激烈(王鑫怡和卢强,2023),抑制数字化转型后期的持续创新效应,使曲线变陡峭,但仍高于市场化营商环境较差地区企业的创新持续性。

便利化营商环境优化下政府的服务质量和廉洁度、涉企收费的规范性和行政审批流程的简化,不仅激励企业数字化转型初期投资创新活动的持续性,还控制企业深度推进数字化转型的数字化运营风险和经营成本,降低达到创新效益峰值的数字化转型投入(王玉燕和张静娟,2023)。因而,便利化营商环境优化对整体创新持续性的提升作用更强,对曲线位置的影响为水平上移,对拐点的影响为左移。此外,在拐点左侧,便利化营商环境提供高效、公平和廉洁的政务服务,降低企业交易成本,构建高效的合作关系(冯涛和张美莎,2020),加快数字化转型初期步伐并促进创新持续性,加快曲线上升速度。在拐点右侧,虽然便利化营商环境提升了创新持续性的整体水平,但企业在数字化转型初步搭建完成后,面对廉洁便利的外部环境会出现惰性心态,加快曲线下降速度,使曲线变陡峭,但仍高于便利化营商环境较差地区企业的创新持续性。

法治化营商环境提供有力的法律支持和知识产权保障,防范数据隐私侵权,降低产权纠纷的维权难度与成本(王玉燕和张静娟,2023),减少社会不稳定因素引发的局部市场波动对企业的负面影响,使企业通过更低的数字化投资达到曲线临界值,并提升数字化转型对创新持续性作用的整体水平,从而使曲线在图中整体上移,拐点左移。此外,在拐点左侧,社会稳定有利于企业寻找稳定的市场和可持续合作的伙伴,有力的知识产权保障实现数字化转型创新效益的持续增长,为促进企业实现创新持续性提供长效机制(王玉燕和张静娟,2023),加快曲线上升速度。而在拐点右侧,法治化营商环境优化虽然保障了知识产权和市场规则的公平性,提升了创新持续性整体水平,但也会加大企业深度开展数字化转型的合规压力,降低企业战略差异度(王鑫怡和卢强,2023),进而加快曲线下降速度,使曲线形态变陡峭,但创新持续性整体水平仍高于法治化营商环境较差地区的企业。

国际化营商环境可打开企业的国际视野,增强其在国际市场上的竞争力(程仲鸣等,2023)。企业通过加深国际交流合作充分发挥出口学习效应,吸收先进的管理理念以提升自身数字化管理能力(Martins 和Yang,2009),从而推动创新持续性整体提升,使曲线上移。同时,国际化营商环境优化通过贸易合作和技术转移拓宽融资渠道、绕开贸易壁垒和化解产能过剩(王冠男等,2022),通过更低的数字化投入提前实现更高水平的创新持续性,使曲线拐点左移。此外,在拐点右侧,国际化营商环境优化虽然缓解了企业的国际竞争压力,使创新持续性整体得到提升,但创新数量任务易于完成的同时也诱发策略性创新行为,导致创新质量难以有效提升(程仲鸣等,2023),抑制创新持续性,加快曲线下降速度。因而,国际化营商环境优化也使曲线形态变陡峭,但曲线两侧的创新持续性水平仍高于国际化营商环境较差地区企业的创新持续性。

综上,营商环境较好地区的企业表现出更持续的创新,能够通过更少的数字化投资更快地达到创新持续性的极大值,实现“低投入、高回报”,即加快倒U型曲线临界值的到来,使拐点左移,曲线整体上移。此外,营商环境优化还会对曲线形状产生影响。在倒U 型曲线拐点前,营商环境优化解决资源配置约束、扫清动态演化障碍、提升信号传递效率,加快曲线上升速度。在倒U 型曲线拐点后,企业完成了主要的转型工作,陷入舒适区,缺乏创新和风险承担动力,进一步转型将导致“高投入、低回报”。并且,营商环境优化降低市场准入壁垒,加剧市场数字化饱和,又引入了更严格的合规要求和监管措施,对企业产生较大约束(王鑫怡和卢强,2023)。企业基于安于现状和规避风险的心态不愿做进一步的创新决策,难以保持持续的创新投入与产出,导致拐点右侧的下降速度更快。因此,营商环境优化加快拐点两侧创新持续性的变化速度,使曲线形态变陡峭,但整体的创新持续性水平仍高于营商环境较差地区的企业。故本文提出如下假设:

H2a:市场化营商环境显著调节企业数字化转型与创新持续性的倒U 型关系,即市场化营商环境优化使倒U型曲线整体上移,拐点左移,形态更陡峭。

H2b:便利化营商环境显著调节企业数字化转型与创新持续性的倒U 型关系,即便利化营商环境优化使倒U型曲线整体上移,拐点左移,形态更陡峭。

H2c:法治化营商环境显著调节企业数字化转型与创新持续性的倒U 型关系,即法治化营商环境优化使倒U型曲线整体上移,拐点左移,形态更陡峭。

H2d:国际化营商环境显著调节企业数字化转型与创新持续性的倒U 型关系,即国际化营商环境优化使倒U型曲线整体上移,拐点左移,形态更陡峭。

三、研究设计(一)样本选择与数据来源本文以2011 ~2021 年沪深A 股上市公司为样本。样本公司的年报来自巨潮资讯网,地区层面数据来自《中国城市统计年鉴》,企业层面数据来自CSMAR 数据库,借助Wind数据库补齐部分缺失数据,并对总样本进行如下处理:剔除ST、PT 和*ST 企业样本;剔除金融行业和变量数据严重缺失的样本;对微观层面数据进行上下1%的缩尾处理。

(二)变量定义1.被解释变量:创新持续性。借鉴何郁冰等(2017)的做法:企业第t年的创新产出持续性(OIP)如公式(1)所示,其中OINt为企业第t年的专利申请量(百个);企业第t 年的创新投入持续性(IIP)如公式(2)所示,其中IINt为企业第t年的研发经费(亿元)。

2.解释变量:企业数字化转型(Dig)。上市公司年报中所采用的词汇能够折射出企业的战略转型导向。鉴于数据可得性和指标合理性,本文采用主流的文本分析法测度企业数字化转型(吴非等,2021)。首先,借鉴吴非等(2021)对数字化转型特征词的构建,以“企业数字感知”和“数字技术应用”两个层面的76个特征词构建图谱。其次,采用Python 机器学习文本识别功能对样本公司的年度报告进行文本挖掘,提取数字化转型特征词的词频数。最后,为避免文本挖掘类数据中词频分布的右偏性对结果造成的偏差,用“ln(词频总数+1)”来表示企业数字化转型(Dig)。

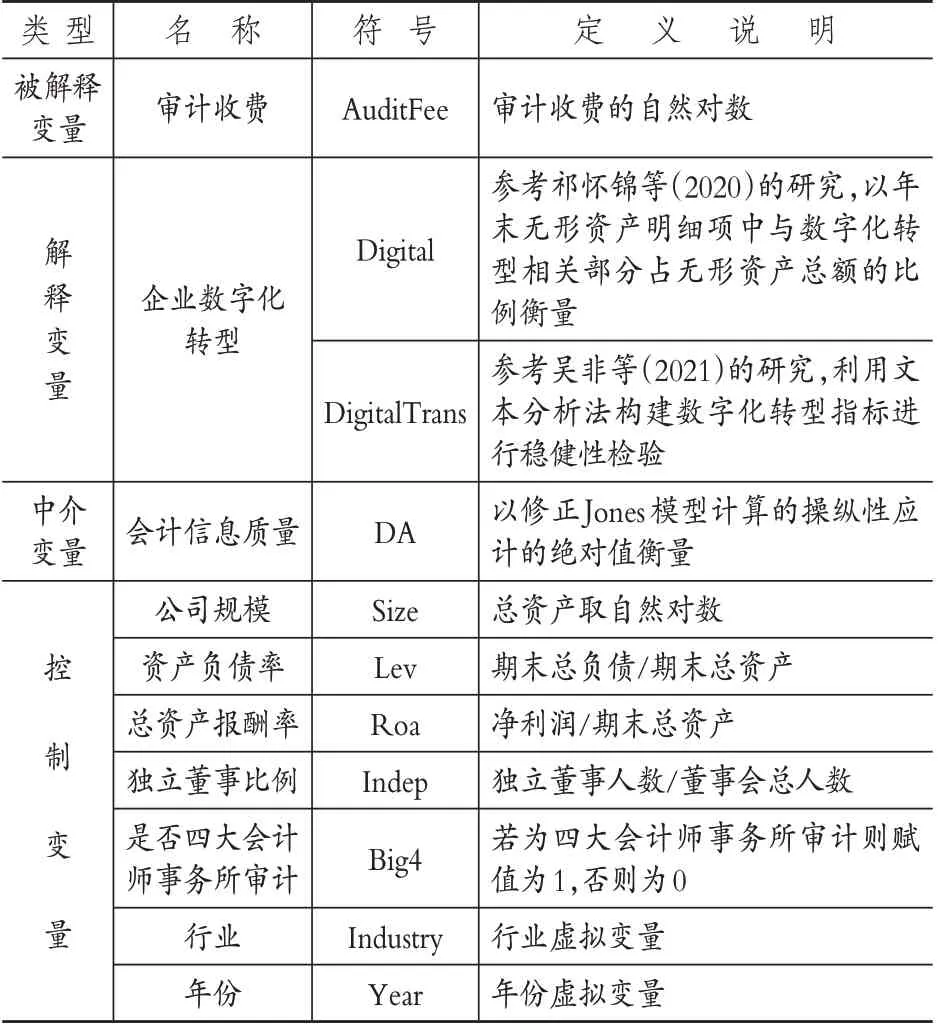

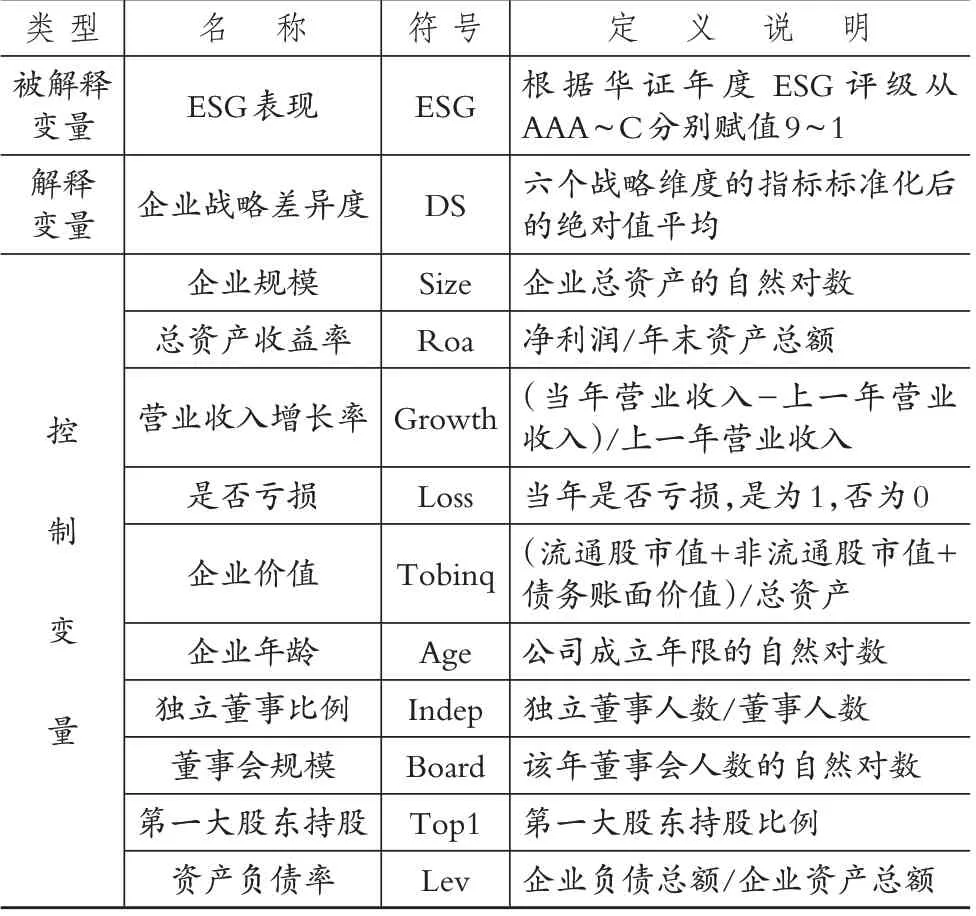

3.调节变量:营商环境(BEj)。学者们从不同角度构建了营商环境的指标体系,如张三保等(2020)从市场、政务、法律政策和人文四个方面衡量省级营商环境;李志军等(2021)用包含政务、法治和市场环境在内的7个一级指标来测度营商环境。此外,“十四五”规划纲要提出要深化“放管服”改革,持续优化市场化、法治化、国际化营商环境。故本文依据以往的研究及政策背景,将营商环境划分为市场化、便利化、法治化和国际化四个维度,具体见表1。最后,通过熵值法得到地级市营商环境各个维度的得分,BEj值越高,表明营商环境越好。

4.控制变量(Controls)。参考已有研究(段华友等,2023;吴非等,2021),选取以下控制变量:企业年龄(Age),用ln(1+公司成立年限)计算得到;企业规模(Size),用总资产的自然对数衡量;企业成长性(Growth),用“当期营业收入变动额/营业收入上期发生额”衡量;财务杠杆(Lev),用“总负债/总资产”衡量;盈利能力(ROA),用“净利润/总资产”衡量;两职合一(Dual),董事长与总经理是同一人则取值为1,否则为0;管理层持股比例(Mshare),用“管理层持股数/总股本”衡量。

(三)模型构建为检验企业数字化转型与创新持续性的倒U型关系及营商环境的调节作用,构建如下模型:

其中:下标i、t、u 和j 分别代表企业、年份、行业和营商环境维度;被解释变量Y为创新产出持续性(OIP)和创新投入持续性(IIP);Ind 和Year 分别为行业和年份固定效应;Controls为控制变量;ε为随机扰动项。

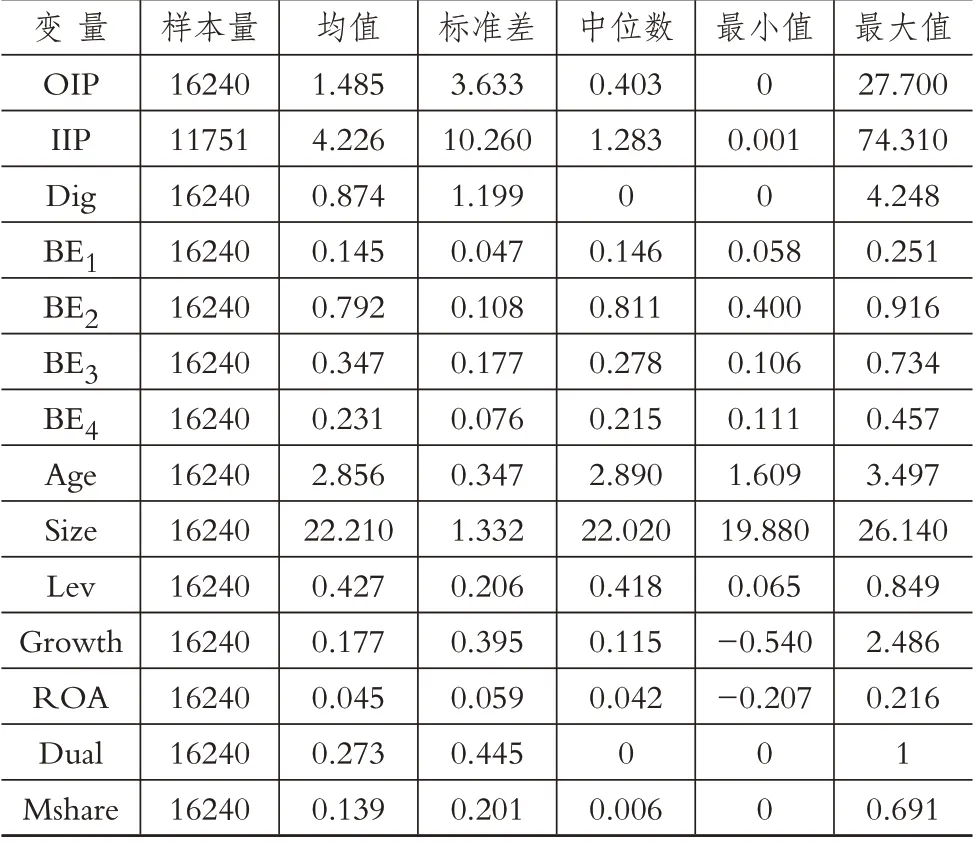

四、实证分析(一)描述性统计与相关性分析表2为变量描述性统计结果。OIP均值大于中位数,表明有一半以上企业的创新持续性低于市场平均值。Dig标准差较大,且均值大于中位数,表明企业个体间的数字化转型存在较大差异,部分企业存在转型困境。不同地区的营商环境存在差异,控制变量统计结果与已有研究无显著差异。Pearson 相关性分析(限于篇幅,结果未列出,留存备索)结果表明,OIP、IIP 与Dig、调节变量间均显著相关,变量选择合理。此外,主要变量的相关系数均小于0.7,VIF 检验最大值为2.770,均值为1.580,表明模型不存在严重的多重共线性。

表2 描述性统计

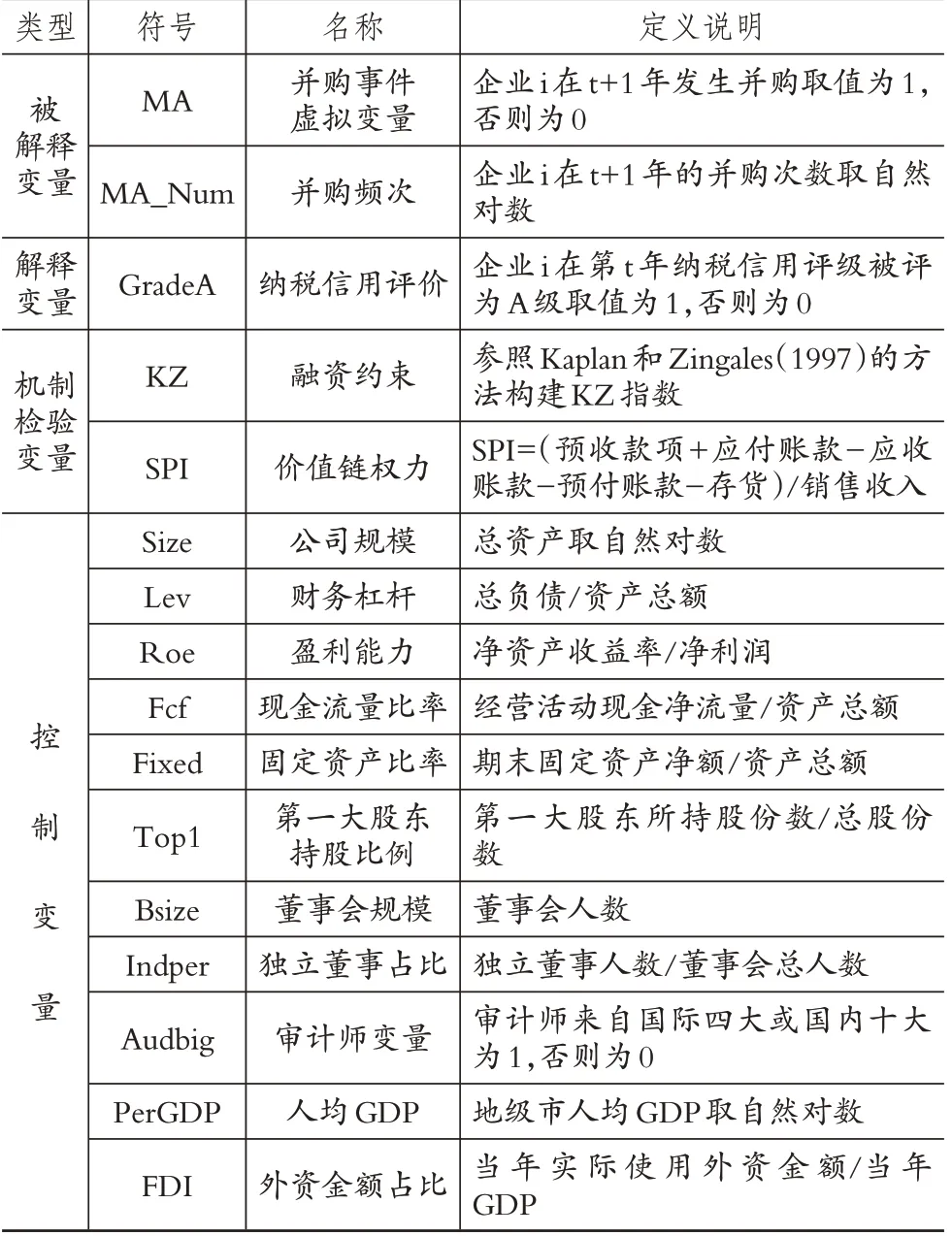

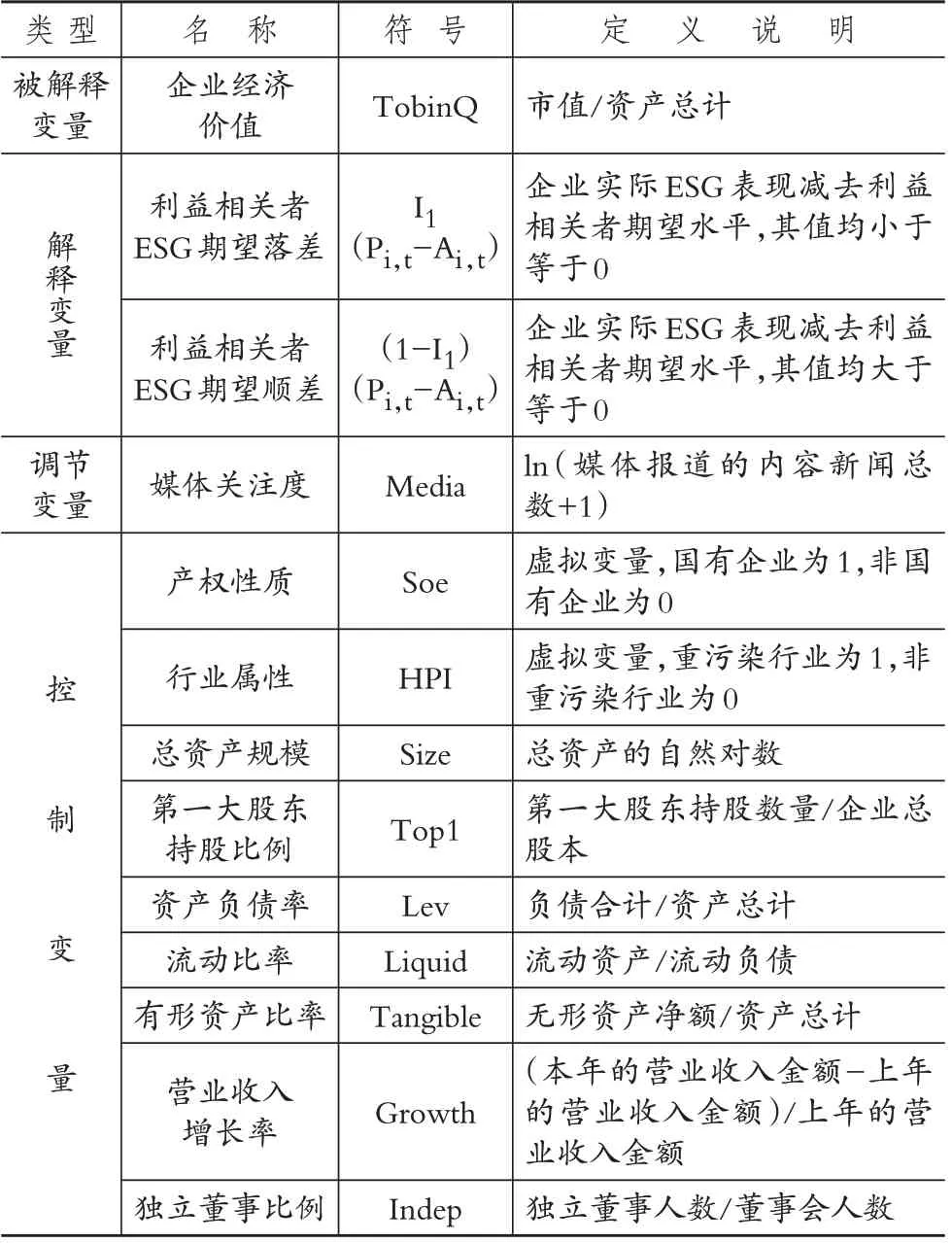

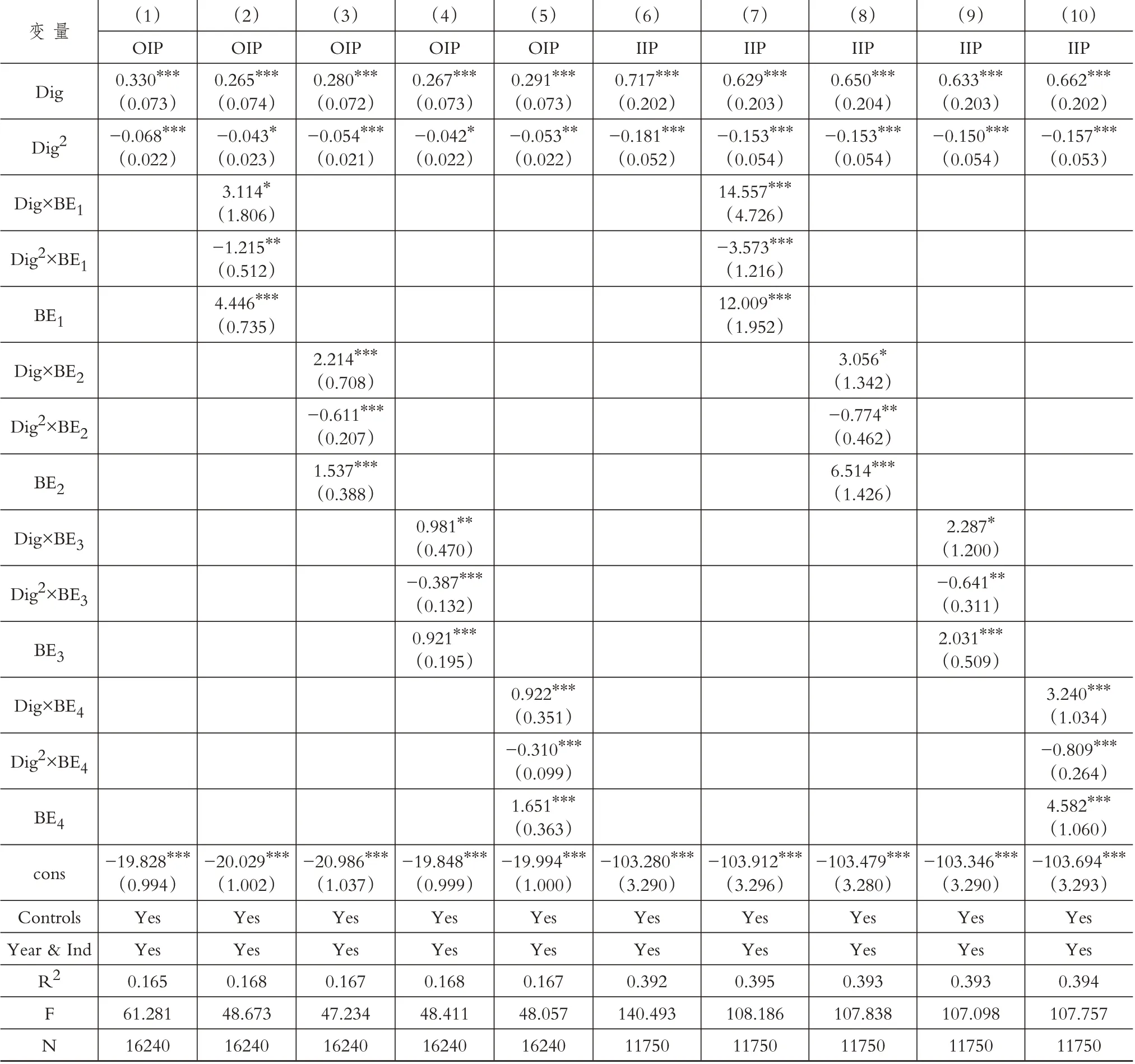

(二)企业数字化转型对创新持续性的影响根据豪斯曼检验结果,选择行业和年份的固定效应模型验证假设,并对交互项和平方项进行中心化处理,回归结果如表3所示。第一,由表3列(1)、列(6)可知,Dig的系数均正向显著,Dig2的系数均负向显著。第二,对式(3)求导检验倒U 型曲线两端点的斜率。列(1)中(α1+2α2Digmin)=0.330>0,(α1+2α2Digmax)=-0.248<0;列(6)中(α1+2α2Digmin)=0.717>0,(α1+2α2Digmax)=-0.821<0,均满足倒U 型曲线斜率要求。第三,利用(-α1/2α2)求拐点。列(1)、列(6)拐点分别为2.426、1.981,均在Dig取值范围内。以上三点证明,企业数字化转型与创新产出持续性(OIP)、创新投入持续性(IIP)之间均呈显著的倒U型关系,存在数字化悖论,H1成立。

表3 企业数字化转型、营商环境与创新持续性的关系回归

(三)营商环境的调节作用本文将式(4)简化为式(5),检验倒U 型曲线的调节效应。

第一,检验营商环境对倒U 型曲线形态的影响。若式(5)中μ4显著为负,则营商环境优化使倒U 型曲线变陡峭,反之则使曲线变平缓。表3的列(2)~(5)表示营商环境(BEj)对企业数字化转型(Dig)与创新产出持续性(OIP)倒U 型关系的调节作用,列(7)~(10)表示营商环境对企业数字化转型(Dig)与创新投入持续性(IIP)倒U型关系的调节作用,Dig2与BEj交互项系数均显著为负,表明市场化、便利化、法治化和国际化营商环境均显著调节二者间的倒U型关系,使曲线变陡峭。

第二,检验营商环境对倒U 型曲线拐点的影响。先求式(5)中Y对Dig的一阶导数Dig*,再对BEj求偏导,得出式(6)。若(μ1μ4-μ2μ3)<0,则式(6)为负,营商环境优化使倒U 型曲线拐点左移,反之右移。表3 显示(μ1μ4-μ2μ3)<0在四个维度中均成立,倒U型曲线拐点左移。

第三,检验营商环境对倒U 型曲线整体位置的影响。将高营商环境(BEjh)地区企业的创新持续性记为Yh,将低营商环境(BEjl)地区企业的创新持续性记为Yl,构建式(7)。由于BEjh-BEjl>0 恒成立,根据二次函数性质,若式(8)>0,则Yh>Yl成立,曲线整体上移。

以BE1的调节作用为例,BE1取值范围为[0.058,0.251],Dig 取值范围为[0,4.248]。首先,将表3 列(2)Dig×BE1的系数(3.114)、Dig2×BE1的系数(-1.215)和BE1的系数(4.446)代入式(8)得出二重临界值-1.021 和3.584,当Dig 取值为[0,3.584)时,式(8)>0,Yh>Yl成立。Dig≥3.584 的样本量为737 个,在样本内占比4.54%,结论稳健性较高,BE1优化使Dig与OIP的倒U型曲线整体上移。其次,将列(7)Dig×BE1的系数(14.557)、Dig2×BE1的系数(-3.573)和BE1的系数(12.009)代入式(8)得出二重临界值-0.703 和4.778,即在Dig 取值范围[0,4.248]内,式(8)>0恒成立,即Yh>Yl恒成立,此时BE1优化使Dig 与IIP 的倒U 型曲线整体上移。表3 列(3)~(5)和列(8)~(10)表示BE2、BE3和BE4对数字化悖论的影响,与上述结论相同,推导过程不再赘述。

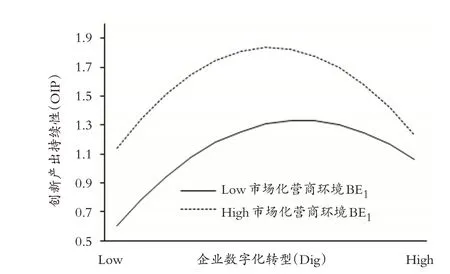

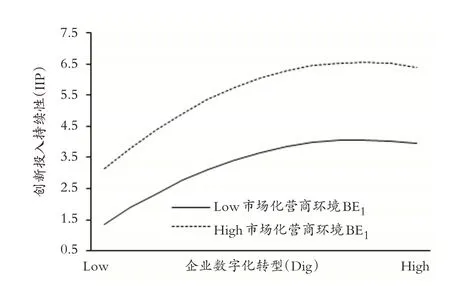

综上,H2a ~H2d 均得到验证。以市场化营商环境(BE1)对数字化悖论的影响为例的二维调节曲线图如图1、图2所示。

图1 BE1的调节效应(OIP)

图2 BE1的调节效应(IIP)

(四)稳健性检验本文通过两种方式验证结论的稳健性(限于篇幅,结果表格均未列示,留存备索):第一,替换解释变量测度方式。参考赵宸宇等(2021)对数字化特征词的分类,利用文本分析法统计智能制造、数字技术应用、现代信息系统和互联网商业模式四个维度的特征词词频数,将其加总取自然对数衡量企业数字化转型(DT)。结果表明,DT2和DT2×BEj的系数均负向显著,与上述结论一致。第二,延长时间窗口。将被解释变量OIP和IIP前置一期(F.OIP 和F.IIP)回归,缓解模型中双向因果关系可能存在的内生性问题。回归结果表明,Dig2和Dig2×BEj的系数均负向显著,本文的结论稳健。

五、进一步分析:异质性检验(一)基于资源基础的异质性营商环境对数字化悖论影响的资源效应,需要考虑企业内外部资源的整合过程。而知识整合能力能够帮助企业对内外部知识进行搜寻、甄选和重组(郑素丽等,2019),是资源利用效果的重要代理变量。因此,本文选取知识整合能力分析营商环境优化对数字化悖论的影响中资源效应的异质性,参考郑素丽等(2019)的做法,用企业技术人员数量衡量知识整合能力(KI),KI 值越大,表明知识整合能力越强。以KI的年度中位数为界,进行分组检验(限于篇幅,结果表格留存备索,下同)。

结果显示,在低知识整合能力组中,Dig2×BEj与OIP和IIP的系数均不显著,营商环境优化对数字化悖论的影响不显著。在高知识整合能力组中,Dig2×BEj与OIP 的系数均在1%的水平上显著为负,Dig2×BE2与IIP 的系数在10%的水平上显著为负,Dig2×BE1、Dig2×BE3和Dig2×BE4与IIP的系数均在1%的水平上显著为负,(μ1μ4-μ2μ3)<0 和式(8)>0 成立,曲线变陡峭,拐点左移,整体上移,营商环境优化对数字化悖论的影响更显著。结果表明:当知识整合能力较弱时,企业难以将外部知识资源整合并将其与内部资源相匹配实现数字化转型,营商环境优化对数字化悖论的影响不明显。相反,企业能够通过其较强的知识整合能力充分利用营商环境中可获得的资源,更好地满足市场需求,使曲线变陡峭,整体上移,拐点左移,增强营商环境对数字化悖论的影响。因此,企业应积极提高跨本地的知识资源搜寻和配置能力,强化营商环境的资源影响。

(二)基于动态能力效应的异质性当动态能力较强时,企业能更快速地适应外部环境变化,通过良好的营商环境应对数字化悖论的挑战,在数字化竞争中获得持续创新优势。因此,本文将创新能力(研发投入强度与技术人员比例的加总)、吸收能力(研发投入/营业收入)和适应能力(研发、资本和广告支出的变异系数的负值)加总求平均,得到动态能力DC,DC值越大,表明动态能力越强。以DC值的年度中位数为界,进行分组检验。

结果显示,高动态能力组营商环境的调节作用显著高于低动态能力组。在低动态能力组中,Dig2×BEj的系数均不显著;在高动态能力组中,Dig2×BEj的系数均显著为负。结果表明:当动态能力较弱时,企业缺乏对外部环境的敏锐感知,难以快速利用营商环境调整内部结构和流程以缓解数字化悖论的消极影响。相反,当动态能力较强时,企业能够及时优化资源配置,引入新技术和开拓新市场,更新业务流程并重塑商业模式,实现数字化战略与营商环境的动态适应,灵活应对外部环境变化引发的数字化变革。此时,营商环境的支持加速数字化转型的持续经济效益提升,显著影响数字化悖论。因此,动态能力能够提高企业数字化转型的成功率,是决定企业能否在数字化转型中充分利用营商环境保持创新持续性的核心能力。

六、结论与启示(一)结论本文基于2011 ~2021 年沪深A 股上市公司数据,实证检验了企业数字化转型对创新持续性的非线性影响,并构建营商环境评价指标体系,讨论营商环境调节效应对数字化悖论的影响,得出结论:企业数字化转型对创新持续性的影响呈现倒U 型曲线,存在数字化悖论现象,该结论经过稳健性检验后仍成立。市场化、便利化、法治化和国际化营商环境优化均能够显著调节企业数字化转型与创新持续性的倒U型关系。随着营商环境的优化,同等程度的数字化转型产生的创新持续性水平不断提升,曲线整体上移;提前达到曲线临界值,拐点逐渐向左偏移;加快拐点两端的变化速度,曲线变陡峭,显著影响数字化悖论。在知识整合能力较高和动态能力较强的企业中,营商环境优化能更显著地缓解数字化悖论的消极影响。

(二)启示基于以上研究结论,本文提出如下管理启示:

第一,企业应高度重视数字化转型的负面影响,关注营商环境优化对数字化悖论的影响。企业在数字化转型初期,应在自身组织资源的基础上培养数字化能力,并及时了解数字化转型需求和营商环境政策,制定合理的数字化转型策略。同时,通过良好的企业形象塑造,积极参与营商环境建设,为营商环境缓解数字化悖论的消极影响持续赋能。企业在深度开展数字化转型时,应利用营商环境中可获得的资源适当调整转型策略,与数字化创新生态系统建立合作关系,并在能达到最高水平创新持续性的拐点处完成转型,充分发挥数字化转型对创新持续性的促进作用。

第二,企业应通过提升资源配置能力、动态能力和信号传递的准确性及有效性,让营商环境对数字化悖论的积极影响发挥最大效应。首先,企业应充分利用、整合核心资源,托管非核心资源,培养知识整合能力,以避免数字化转型导致的核心资源的破坏和非核心资源的高额成本。其次,企业需建立灵活的内外部合作和响应机制,持续进行技术和产品创新,更新知识储备,建立与动态能力密切衔接、能迅速应对环境变化的数字化组织架构,从而提高吸收、创新和适应能力,以实现借助营商环境提升数字化转型的成功率。最后,企业要通过规范的公司治理、健全的数字化信息披露、良好的管理层形象和稳健的业务表现来传递数字化转型的积极信号,提高企业在融资市场的竞争力。

第三,政府应不断深化“放管服”改革,最大限度地为企业数字化转型提供优良的营商环境,助力企业突破数字化转型瓶颈。政府可尝试建设数字化营商环境,构建数字化服务生态圈和数字化服务平台;加大对数字化基础设施建设的投入,完善数字化转型的基础条件;推广“一站式”服务的数字化行政审批流程,简化企业登记、审批和注册流程,降低企业数字化转型的准入门槛;完善知识产权保护机制,以缓解企业数字化转型的风险,保护数字化转型的创新成果。

【 主要参考文献】

董瑶,张樨樨,易涛.数字化转型、合作伙伴动态性与企业双元创新[J].山西财经大学学报,2023(2):102 ~115.

段华友,杨兴柳,董峰.数字化转型、融资约束与企业创新[J].统计与决策,2023(5):164 ~168.

冯涛,张美莎.营商环境、金融发展与企业技术创新[J].科技进步与对策,2020(6):147 ~153.

何郁冰,周慧,丁佳敏.技术多元化如何影响企业的持续创新?[J].科学学研究,2017(12):1896 ~1909.

焦豪.数字平台生态观:数字经济时代的管理理论新视角[J].中国工业经济,2023(7):122 ~141.

李琦,刘力钢,邵剑兵.数字化转型、供应链集成与企业绩效——企业家精神的调节效应[J].经济管理,2021(10):5 ~23.

凌士显,凌鸿程,姬梦佳.数字技术集中度与企业创新:倒U型关系及转变[J].科技进步与对策,2024(2):79 ~89.

刘淑春,闫津臣,张思雪等.企业管理数字化变革能提升投入产出效率吗[J].管理世界,2021(5):170 ~190.

毛荐其,牛文祥,刘娜等.企业数字化转型对双元创新持续性的影响研究[J].科学决策,2023(4):1 ~14.

王冠男,吴非,曹铭.对外开放对企业数字化转型驱动效应研究[J].亚太经济,2022(1):102 ~110.

王鹏飞,刘海波,陈鹏.企业数字化、环境不确定性与全要素生产率[J].经济管理,2023(1):43 ~66.

王晓红,李娜,陈宇.冗余资源调节、数字化转型与企业高质量发展[J].山西财经大学学报,2022(8):72 ~84.

王鑫怡,卢强.营商环境与企业战略差异度:因时而变抑或静观其变[J].财会月刊,2023(18):146 ~152.

王玉燕,张静娟.营商环境优化如何助力制造业企业数字化转型[J].财会月刊,2023(18):138 ~145.

吴非,胡慧芷,林慧妍等.企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J].管理世界,2021(7):130 ~144.

肖静,曾萍,任鸽.数字化转型、吸收能力与制造企业双重绩效——地区数字化水平的调节作用[J].研究与发展管理,2023(2):129 ~143.

余菲菲,曹佳玉,杜红艳.数字化悖论:企业数字化对创新绩效的双刃剑效应[J].研究与发展管理,2022(2):1 ~12.

郑素丽,卞秀坤,诸葛凯等.基于知识整合的专利组合与企业创新绩效关系研究[J].情报杂志,2019(12):191 ~199.

Barney J.B..Resource-based theories of competitive advantage:A ten-year retrospective on the resource-based view[J].Journal of Management,2001(6):643 ~650.

Clausen T.,Pohjola M.,Sapprasert K.,et al..Innovation strategies as a source of persistent innovation[J].Industrial and Corporate Change,2012(3):553~585.

Gebauer H.,Fleisch E.,Lamprecht C.,et al..Growth paths for overcoming the digitalization paradox[J].Business Horizons,2020(3):313 ~323.

Hanelt A.,Bohnsack R.,Marz D.,et al..A systematic review of the literature on digital transformation:Insights and implications for strategy and organizational change[J].Journal of Management Studies,2021(5):1159 ~1197.

Hess T.,Matt C.,Benlian A.,et al..Options for formulating a digital transformation strategy[J].MIS Quarterly Executive,2016(2):123 ~139.

Karhade P.P.,Dong J.Q..Innovation outcomes of digitally enabled collaborative problemistic search capability[J].MIS Quarterly,2021(2):693 ~717.

Martins P.S.,Yang Y..The impact of exporting on firm productivity:A meta-analysis of the learning-by-exporting hypothesis[J].Review of World Economics,2009(3):431 ~445.

Vial G..Understanding digital transformation:A review and a research agenda[J].The Journal of Strategic Information Systems,2019(2):118 ~144.

Warner K.S.,Wäger M..Building dynamic capabilities for digital transformation:An ongoing process of strategic renewal[J].Long Range Planning,2019(3):326 ~349.