摘" 要:泛学习空间理念在中小学校园的产生是教育改革背景下多元化教学方式衍生的结果,同时也是对新的教育方式的试验。泛学习化的校园教学“共同体”构建,需从关注学生需求和场所特性出发,以“共同教育”为导向,以“泛学习”空间建设为目标。本研究选择上海华亭学校校园更新实践为研究对象,试图统筹考虑、系统布局、重新规划,提出立体空间重塑amp;公共空间焕活、平面空间重构amp;功能复合渗透、社会空间重创amp;公共资源共享、细部软环境重组amp;环境品质提升的“四板块”设计改造策略,构建发展与成长共同体、学习与交流共同体、社会共同体和服务共同体的“四目标”规划。力求在构建“泛学习”共同体视域下对其校园空间进行优化设计,实实在在地改善该校师生学习环境与氛围,为其他中小学校园空间的设计提供参考。

关键词:中小学校园;共同体视域;泛学习空间

基金项目:本文系2023年省社科基金一般项目“集体记忆视域下鄂西民族地区乡村聚落空间叙事性景观营造策略研究”(HBSKJJ20233412);2023年中南民族大学创新基金项目“共同视域下武汉永康里社区空间改造设计”(3212023sycxjj013)研究成果。

“教育要面向现代化,面向世界,面向未来。”经济社会转型、科技革命、新的全球化和教育发展的新阶段,都在积累着学校形态的变革,因而2017年由教育部学校规划建设发展中心发布《未来学校研究与实验计划》,以求在新的时代条件下,通过新的理念、思路与技术,面向未来,推动新型学校的建设与发展。

教育是面向未来的事业,学校则是教育的有机载体。随着中国教育改革的推进,校园空间正面临新的需求,以适应新的教育理念,泛学习空间将会成为未来教育的一种重要学习空间。但现今国内的设计者仍然关注于日常教学空间的设计,缺少对校园教育“共同体”及其泛学习空间的深化理解与研究,使得诸多设计理念与现实设计不匹配,因此,迫切需要构建更符合当下学习理念和教学需求的泛学习空间。在校园教育共同体建设不断深化发展的背景下,将共同学习理念引入中小学泛学习空间的设计中,将带来更多的思考。“共同教育”意味着从个体转变为共同体,在共同体中,学校成为师生共同学习成长的场所,通过师生之间、学生与学生之间的相互配合、帮助和依存,实现共同学习,从而实现共同发展。

一、“共同体”理念和泛学习空间设计

(一)“共同体”与教育共同体

1.共同体

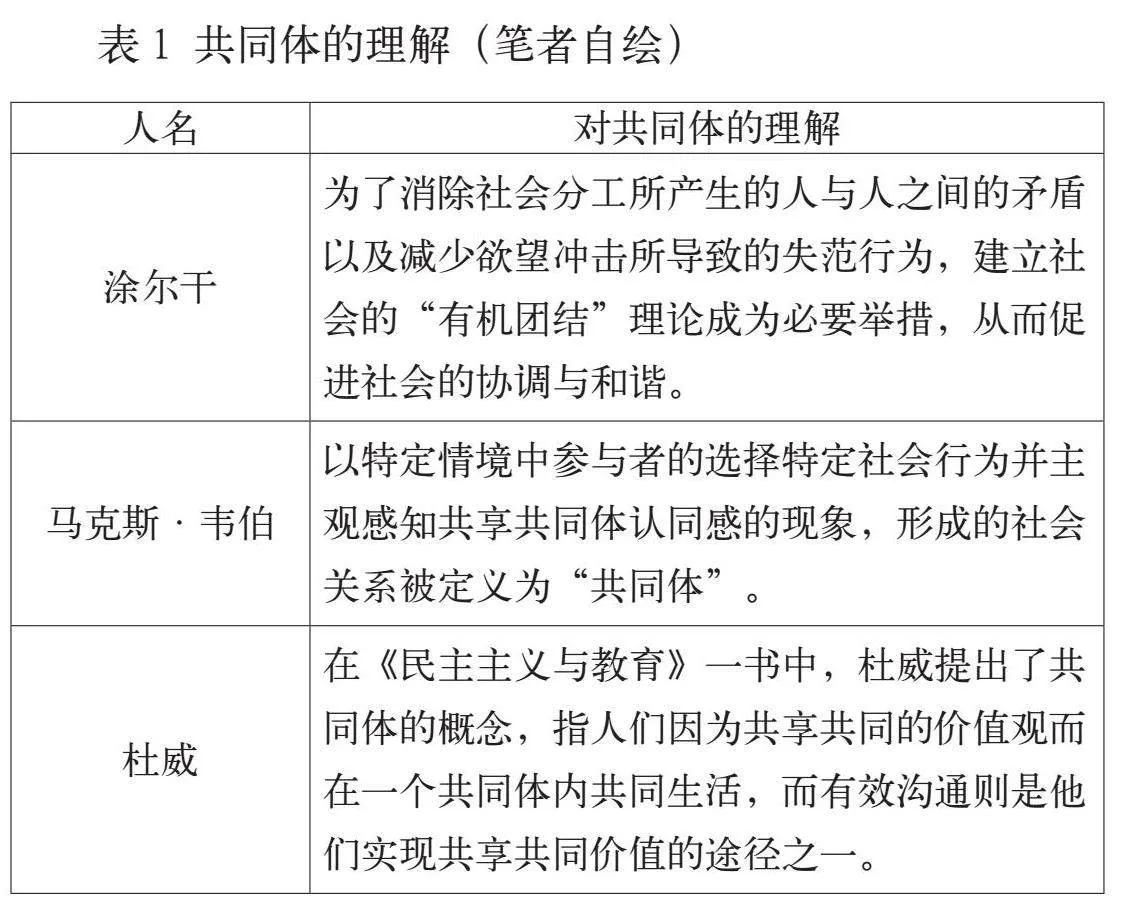

“共同体”的原意指个体之间转变为一个整体,其英文翻译为Community,由拉丁文的前缀“com”(表示共同、一起)和伊特鲁亚语的单词“Munis”(表示承担)所组成。斐迪南·藤尼斯最早提出共同体是一种情感联结的自然、整体和谐、生机勃勃的有机体,将共同体与社会概念进行了区分(见表1)。

迄今为止,关于“共同体”的概念普遍认为其具有三个主要意义:首先,强调了共同的发展目标;其次,强调了成员之间的互相依赖;最后,强调了特定的组织结构存在。因此,在界定“共同体”概念时,必须将其置于所属领域、具体情境和语言环境之下加以考量。共同体曾被定义为:一个基于共同目标和自主认同,能让其成员感受到强烈的归属感。

2.教育共同体

教育共同体旨在通过整合各类教育资源、创新教育模式和教育格局,建构平等、互惠、共生的教育体系,为教师、学生、教学设施及教育机构等人员提供互动协作与共享资源的平台。此外,有教才有学,老师和学生是一体的,不只是日常教学空间才是教学空间,每个都是不可或缺的,教育共同体还包括其他辅助型泛化空间,如跑道、科普墙和涂鸦墙等,这些空间也成为教育共同体不可或缺的一部分。而这种非日常教学空间是泛化的学习空间共同体,为自主学习和共同学习提供学习场所,打造不具有正常的学习空间即科普、解压、兴趣的空间,为共同学习缔造空间。

(二)泛学习空间设计

1.泛学习空间

“泛学习空间”这里的“泛”字,源自古汉语,意指漂浮、无处不在,象征着这种学习空间无时不在、无处不在,随时可供学生利用。它代表了一种学习方式的转变,旨在打破传统学习空间的限制,让学生能够在各种环境中自由探索和学习。早在20世纪中期,就有学者深入研究学习方式的多样性。他们发现以校内学习为代表的正式学习,虽然能够通过语言有效地传递和获取信息,但往往限制了学习者通过其他感官(如看、听、做)来获取信息。这种学习方式往往脱离实际生活情境,难以让学生真正理解和应用所学知识。相对而言,校外学习则是一种更为自由、灵活的泛学习。它鼓励学习者带着实用目的去观察和模仿,通过实践来掌握知识,并受到兴趣和情感的驱动。

2.正式学习与泛学习区别

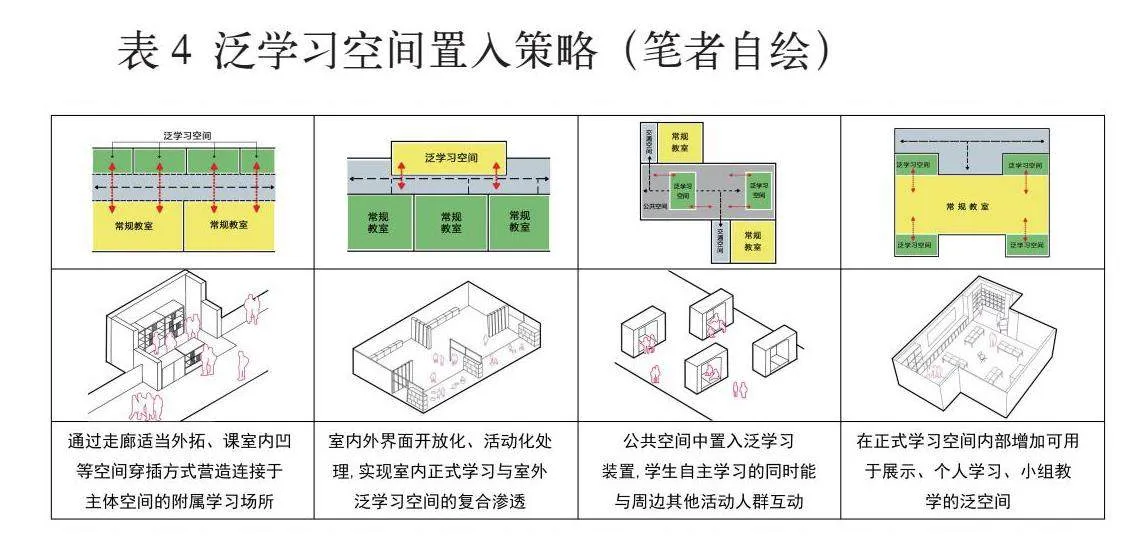

过去,学习场所一直具有相似的特点:地理位置固定、设计布局单一、功能简单,教室用于上课,实验室就是做实验的地方。而泛学习空间改变了这一点,走廊、街角、花园等任何可停留场地都可作为泛学习空间场所。目前,教育教学已经走向了正式学习和泛学习的混合模式。这两种学习方式的核心区别在于,正式学习是由学校设定教学目标和进度,而泛学习则由学习者自主决定学习目标和进程(见表2)。

(三)共同体视域下的泛学习空间

刘濯源在《教育4.0时代,教育技术的新变革》中指出,人类正迈向“信息智能文明”时代,“智本”将代替“知本”,“学力”将重于“学历”,教育目标从“传递知识”走向“发展心智”。学校的革新需契合时代发展,在教育4.0的时代背景下,未来学校并非是同一、确定、充满桎梏的概念,而是以人的生长为核心,关注师生在社会发展中的生命性,满足其内在需求的灵活开放的空间。

未来学校的办学体系将超越传统的学段、年级和班级划分,以开放的泛学习空间为特征。学习不再局限于教室内部,然而目前中小学校园设计常常忽视作为学生使用者的行为需求以及相应的空间要求,过于注重自上而下的管理者思维模式。而共同体下的泛学习空间能为学生与老师之间、学生与学生之间提供更多互动和交往的机会;可以更好地将单一的空间,例如阅览室、娱乐区、个人学习和泛学习进行串连,赋予泛学习空间多元化的含义,提高空间活跃度和关注度;加强学校与社会的紧密度,学校与社会资源共享共建、共生共荣促进了社会与学校的共同发展;不仅在设计上进行改变,在视觉、听觉等感官体验上也进行了更高的改变。

二、华亭学校现状与发展困境

(一)现状

上海市华亭学校创建于2000年8月,是一所面向现代化的九年一贯制公办学校,学校位于奉贤区南桥镇城区中心,与奉贤区人民政府、奉贤区图书馆、奉贤区档案馆、奉贤区融媒体中心相邻。学区东至望园路、西至环城东路、南至南奉公路、北至浦南运河,共有11个住宅小区划分在学区内,学校周边住宅人口较多。学校占地面积32760平方米,建筑面积14554.4平方米,学校建筑由一幢集教室、专用室、图书馆、电脑房、仪器室、实验室为一体的五层教学大楼;一幢由体育馆、舞蹈房、师生餐厅组成的综合大楼;一幢是由步枪、气手枪射击馆组成的射击大楼。学校目前小学20个自然班,中学24个自然班,全校在编教师148人,学生1710人。

(二)发展困境

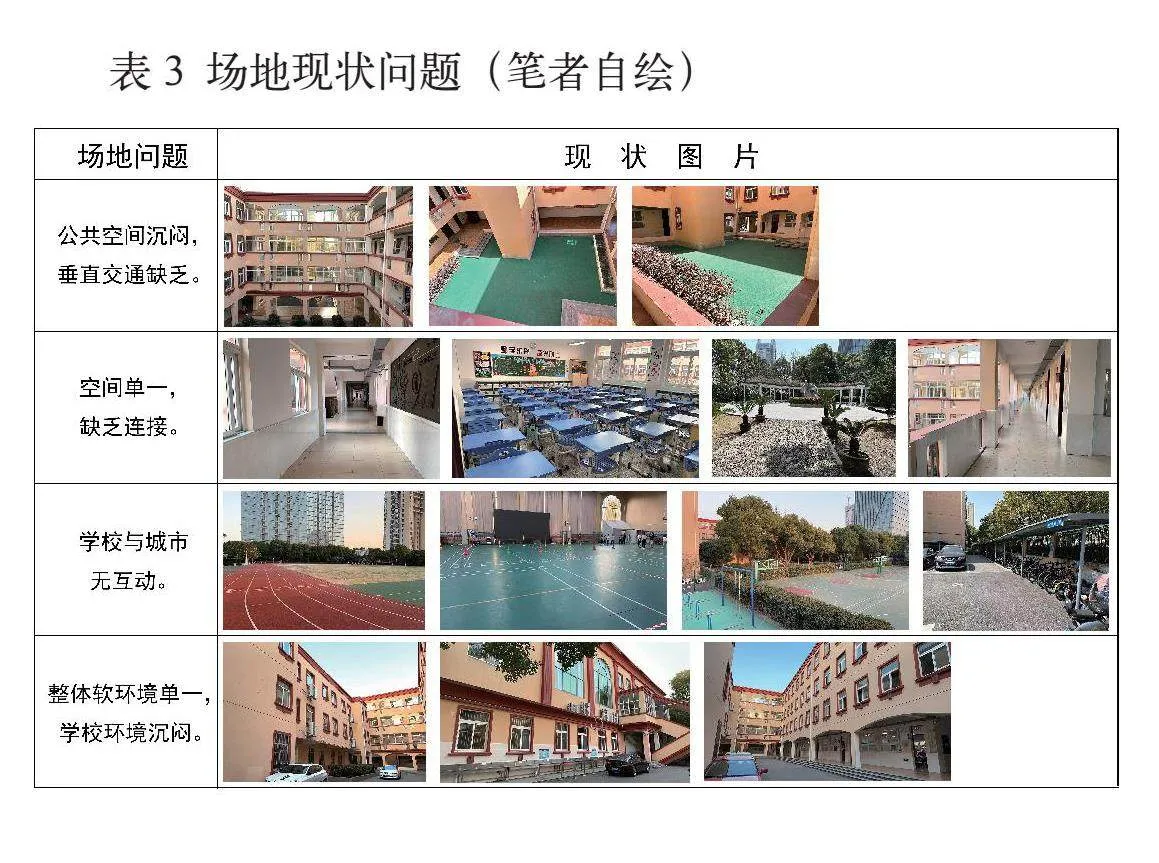

随着新课标的实施和素质教育的推进,“五育并举”的落实,国家对学校高质量教育发展的愿望日益渐增,如何让“德智体美劳”在学校课程中得到充分体现,这对学校来说是一个巨大的挑战。随着“二胎政策”“人才引进”的推行,学校的学生数量也在不断上升,虽然学校的硬软件每年在不断提高,但由于学校构造和历史遗留问题,还不足以满足学生对于高效学习的要求以及社会对于学校的需求,所以科学合理地对学校进行学习空间上的改造迫在眉睫。对于目前的社会环境,华亭学校的具体问题见表3。

1.内部公共空间沉闷乏味,垂直交通设施不足。学校采用围合式外廊串联教室的布局方式,使得校园内部各个空间按照传统的教学模式进行排列,学生在课间10分钟的活动范围受到严重限制,缺乏趣味性。

2.空间布局单一,各个空间缺乏必要的连接。学校原有的平面布局紧凑,空间相对封闭,这导致学生长时间处于单调的环境中,各个空间的布局也不尽合理,相对孤立和分裂,学生缺乏其他空间进行学习和交流。

3.学校与城市之间缺乏互动和联系。学校长期以来采用封闭式管理模式,仅面向学生和教师开放,导致大量公共资源得不到充分利用,学校与城市逐渐脱节。

4.学校的整体软环境单一,整体氛围沉闷。由于学校的教学重点过于集中在学生的学习上,忽视了学校环境的营造,导致学校的整体环境缺乏活力和吸引力,难以激发学生对学校的喜爱之情。

三、华亭学校设计与更新实践

(一)设计背景

“十四五”规划纲要提出了夯实社会治理基层基础、完善社区管理和服务机制以及积极引导社会力量参与基层治理的方向。上海市是典型的人多地少型城市,寸土寸金的大环境,形成了土地的集中化利用,上海华亭学校便是典型代表,其现有的布局中供学生游玩学习的公共空间面积极小,尚有的唯一一个公园也形同虚设。同时,新教育理念的兴起对校园建筑类型和功能模式提出了全新的需求,而泛学习空间的引入则对传统教学空间进行了积极的改革。泛学习空间舒适度的提升不仅有助于促进师生之间、学生之间以及多方面的教学互动,也为教育体系赋予了更广阔的发展空间。我国教育一直以来均以人为本,但是在实际发展过程中,受制于诸多现实因素的影响,这使得教育的设定与理念背道而驰。

(二)设计策略

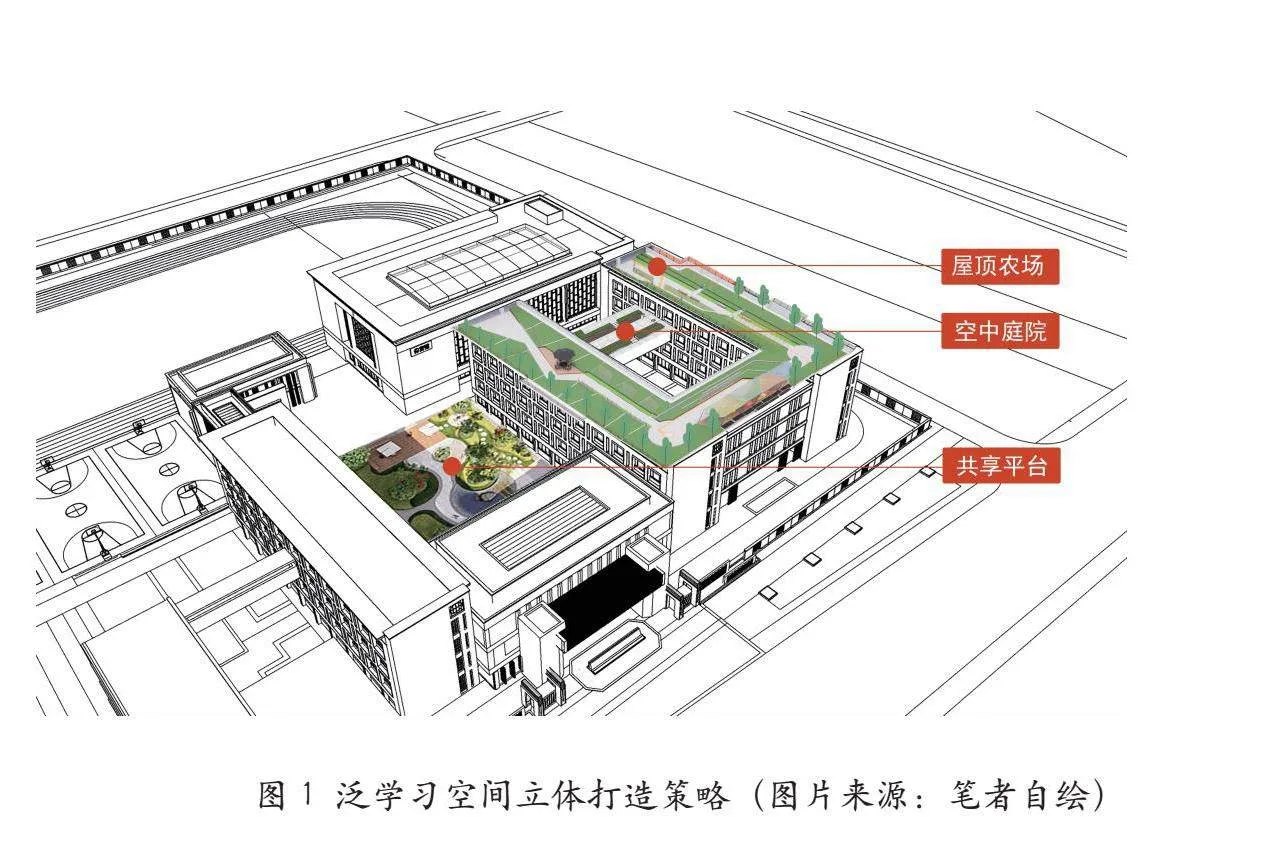

1.策略一:立体空间重塑amp;公共空间焕活

当前,华亭学校的建筑内部空间设计采用围合式外廊串联教室的布局,目的是与班级授课模式相适应,但这种校园缺乏满足学生十分钟课间休息需求的公共空间,整体学校竖向设计无联系,忽略了中小学生的心理特征与行为模式,且内部空间环境单一无趣。所以我们尽可能将垂直方向向上的空间利用起来。屋顶空间是中小学校园建筑空间中最接近大自然的空间,可以将屋顶设置为学生生态教学场地,将其打造成生态户外学习场所。在校园置入沉浸式的学习体验空间不仅降低了室内温度,还可以让学生们将枯燥无味的课程搬到大自然中,提升学生和学校之间发展和成长的共同体,创造机会将各个功能组团的共享平台有机联系起来,在其中置入多种泛学习空间,将屋顶形成“平台—庭院—屋顶”的多元化学习场所,在保证学生就近学习研讨便捷性的同时,为学生提供更多互动与交往的机会。学校的走廊、过道、楼顶天台不仅是建筑物之间的互联互通,更多是把这些空间活化为社交平台、时尚街区、阅读讨论、户外场所、观景平台等,让学生在课余时间,在充满设计感的空间中讨论,自由想象,快乐创造。泛学习空间的布局需秉持整体性原则,不能脱离教学空间的整体布局,应根据交通序列与空间位置联系各功能板块,推动校园空间有机整体化促进学生发展和成长共同体(如图1)。

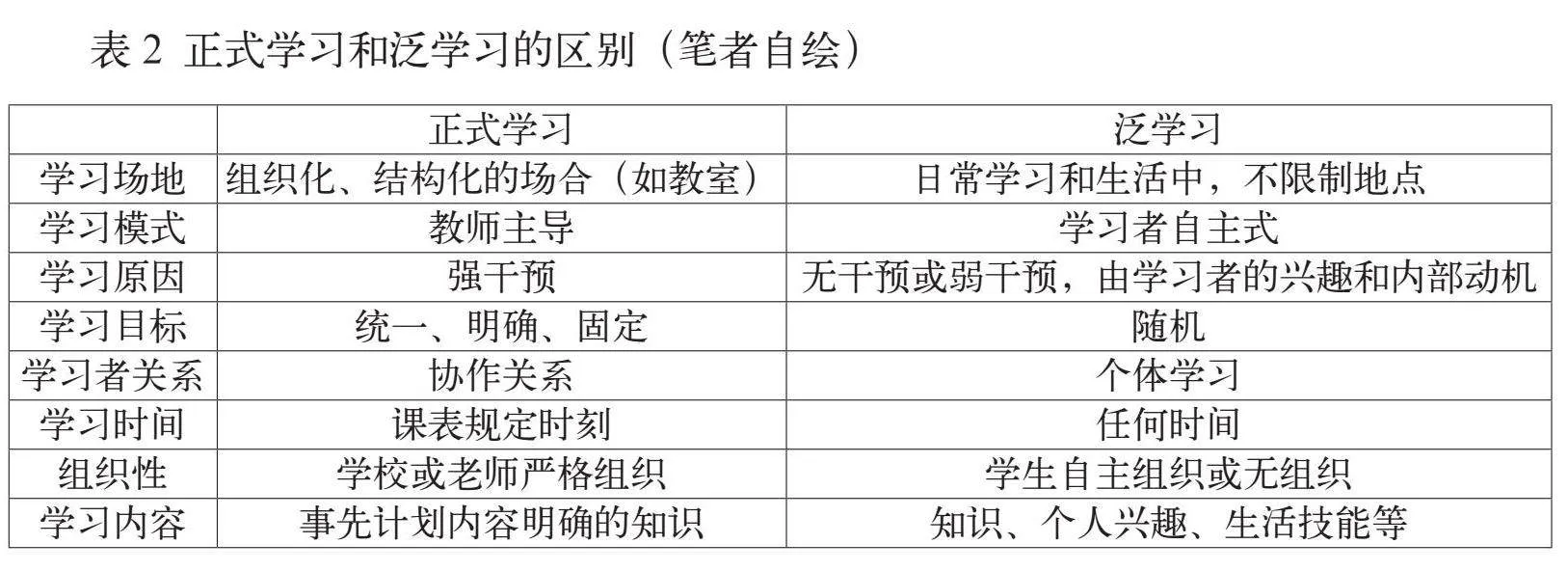

2.策略二:平面空间重构amp;功能复合渗透

在教学模式的改革背景下,华亭学校也增加了很多社团课程,与此对应也产生了多种不同尺度的学生互动交流与自主学习的泛学习行为需求。但是因老校区平面布局紧凑,学校里除了固定教室外,可用于学生课后十分钟休闲交流的位置仅有教学楼走廊和一楼教学楼围合中心的10平米天井,无泛学习空间,故需在原有的走廊置入构筑物围合泛学习空间,通过走廊的适当外拓、课室的内凹等空间穿插方式,构建连接主体空间的附属学习场所。在正式的教学环境中,我们在教室里设置了休闲阅读区、信息处理区和课后教学辅助区,这样做是为了让原有功能的教室内外界面变得更加开放和活动化,从而实现室内正式学习和室外泛学习的综合渗透。学校的教学楼旁边设有一个公园,公园内只配备了部分陈旧的健身设备,而在这个公共区域内,学生可以放置非正规的学习工具,使他们在独立学习的同时,也能与附近的其他活动参与者进行互动(见表4)。

因此,泛学习空间的作用不仅局限于提供休闲和交流的场所,它还可以集成学习资源、体验、阅读、个人学习和非正式教辅等功能,从而赋予泛学习空间更多的含义,提升空间的活跃度和丰富度,进一步促进学生之间的学习和交流共同体。

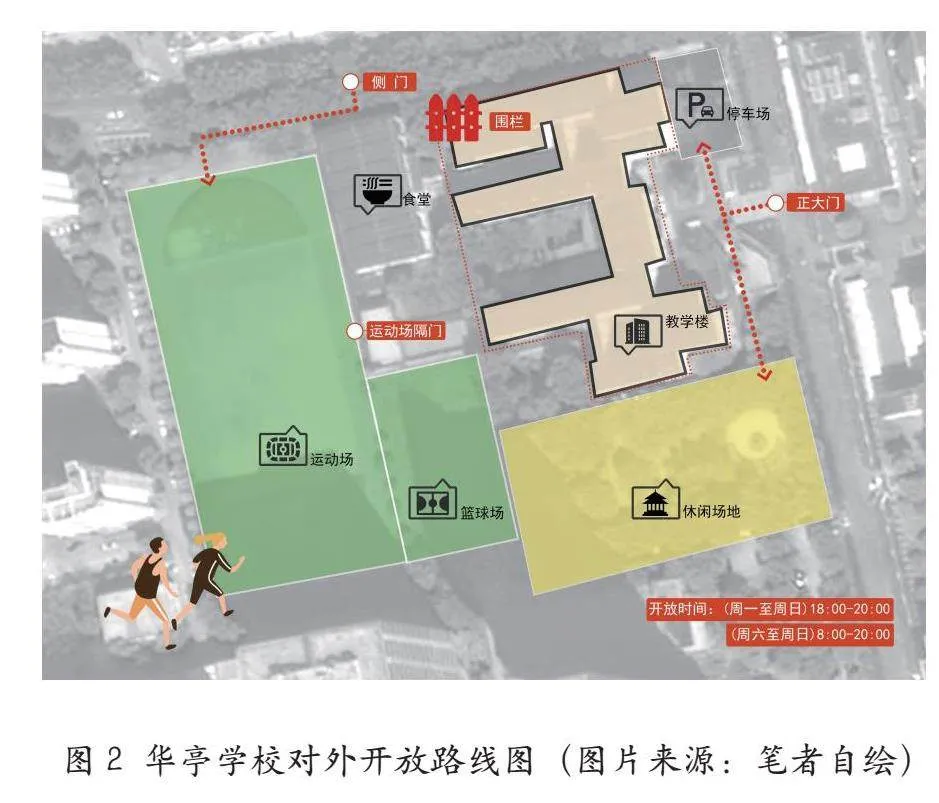

3.策略三:社会空间重创amp;公共资源共享

共享共建是新时期资源运用的主要方式,具有时代性、多样性和服务性等特征。实施区域资源的共享,能够有效促进社会文化教育体系的民众普及和服务化发展,进一步完善社会信息结构的实践成果。在奉贤区中心的华亭学校周边,虽然居民楼较多,但缺少用于活动的公共空间和停车位(如图2)。在周末,学校的图书馆、体育馆、操场和篮球场没有得到充分利用,导致资源浪费。为了解决这一问题,我们可以在平时的晚上和周末将学校的公共资源开放给社区使用,委托第三方物业公司来进行管理,晚上和周末开放学校北门,并设置合理的流线,将学校的教学区和公共资源区进行合理分隔。这样,我们就可以让学校的体育设施、图书资源和礼堂等开放出来,与城市产生互动,将学校与社会城市连接起来,让城市充满生机活力,人与城市更幸福和谐,共生共荣的同时也促进了社会共同体。

4.策略四:细部软环境重组amp;环境品质提升

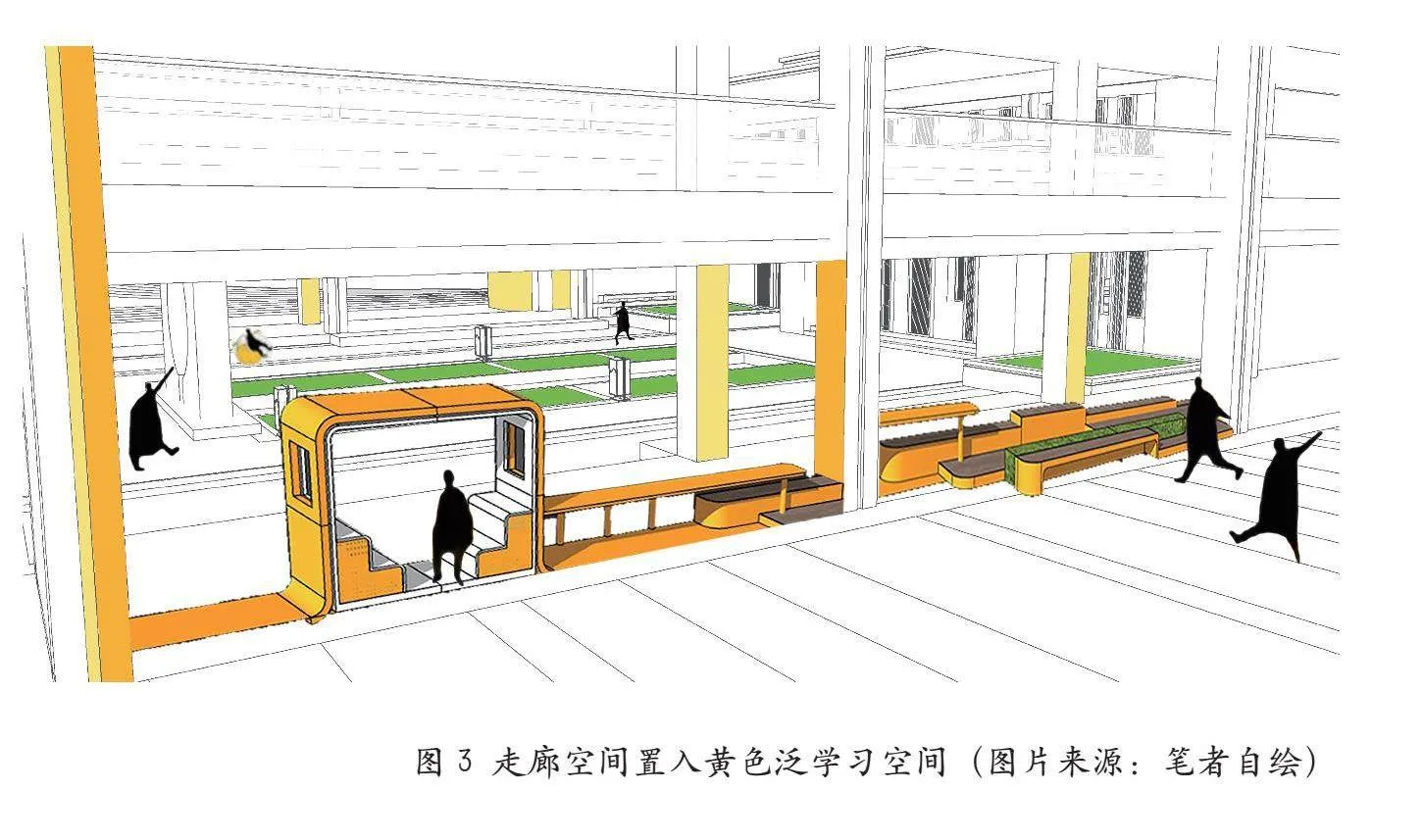

华亭学校的建筑主要以红褐色和浅米色为整体颜色,整个学校的环境显得沉闷,然而色彩对于创造一个轻松愉快的学习氛围具有关键性意义。在设计学习空间时,选择低饱和度色彩有助于打造宁静的环境,帮助学生更好地专注于学习内容;而高饱和度色彩的使用则可以增强空间的活力,激发学生的学习热情。巧妙地组合不同的色彩纯度,可以满足不同的空间氛围需求。以华亭学校为例,在走廊的设计中引入一些黄色构筑物元素,将为学生提供一个具有广泛学习功能的空间。黄色作为三原色之一,明亮的黄色有助于培养学生乐观积极的心态,提升他们的活力和积极性。而自习室或个人私密的学习空间,可以以绿色为主体。绿色是青色和黄色调和而成的非冷非暖色,这样的设计不仅在视觉上更加舒适,还可以为学生营造一个宁静和放松的学习氛围(如图3)。

除色彩之外,细节软环境中声音也非常重要。据研究显示,在舒适的声音环境下进行学习有助于达到最佳的学习状态。然而,如果长时间处于超过70分贝的高噪音环境中,学生可能会出现注意力分散和记忆力减退等问题。因此,在设计学习环境时,应充分考虑儿童的生理发展需求,提供物理上的舒适性,并采取有效的声音处理措施。例如,校园内部空间可以运用一些物理手段来处理声音,如利用植物来减少噪音;室内空间可以采用吸音材料来处理吊顶、墙壁和地面,以达到减少噪音的效果,进一步促进服务共同体。

四、结语

随着时代的演进,教育也正在发生翻天覆地的变革。中小学校园的旧模式和老旧建筑已经不再适应当前的发展趋势。在未来学校的探索与建设过程中,我们意识到传统的正式学习空间与学生日益增长的多元化学习需求之间存在许多矛盾。因此,设计师们迫切需要开展对新型学习空间的研究。基于共同体视域下,笔者提出了优化中小学校园泛学习空间的策略:构建以生为本的交流共同体、构建条件完备的学习共同体、构建具有明确愿景的成长共同体,以及构建制度完善的发展共同体。本文以上海华亭学校为研究样本,对多元化、便捷性、开放性、灵活性和复合型泛学习空间进行初步分析。同时,从立体空间、平面空间、社会空间和细部软环境等四个方面进行尝试性的设计方式提出。笔者致力于在共同体视角下促进学习交流共同体、发展成长共同体和社会共同体,激发师生、学生和社会各方面的热情。将学校与社会联系起来,比如配合周边社区、街镇的活动开展,各级别重要赛事活动的承办,市民体育健身指导、场地开放等。我们为中小学校园泛学习空间的设计提供了全新的思路,从而更好地迎接未来的挑战。

参考文献:

[1]刘濯源.教育4.0时代,教育技术的新变革[J].中国信息技术教育,2015(16):143-144.

[2]阮昊,詹远,陈文彬.高密度环境下中小学设计的三种策略研究杭州未来科技城海曙学校[J].时代建筑,2019(3):120-129.

[3]杨嵘峰.城市高密度下中小学校园非正式学习空间设计研究:以深圳星河小学设计为例[D].深圳:深圳大学,2020.

[4]罗瑞雨.面向未来教育的国内中小学非正式学习空间设计初探[J].华中建筑,2023(7):43-48.

[5]阮昊,郭艳兰.中小学建筑在多元化教学趋势下的复合型泛学习空间设计研究[J].装饰,2022(3):92-96.

[6]刘庆兰.共同体视域下小学语文教师集体备课现状调查及优化策略研究[D].曲阜:曲阜师范大学,2022.

[7]仲立新.未来的学习空间新范式[J].上海教育,2021(3):24-25.

作者简介:

贾萱,中南民族大学美术学院硕士研究生。研究方向:环境设计。

夏晋,中南民族大学美术学院教授。研究方向:人居环境设计及乡土建筑文化遗产保护。

熊苏俊,中南民族大学美术学院硕士研究生。研究方向:环境设计。