摘 要:本文通过系统回顾Web of Science数据库中新冠疫情爆发初期2020—2021年发布的相关外文文献,对文献进行了综合分析,以探索供应链弹性的研究方法如何应对疫情冲击。本文分析了主题与疫情及供应链弹性有关文献:(1)研究设计与主题;(2)研究方法论与研究范围;(3)采样与数据收集和数据分析。研究发现,新冠疫情期间相关文献数量显著增加,其中定量研究技术尤其受到关注。本文创新之处在于系统评估了新冠疫情爆发后供应链弹性领域的研究方法,并比较不同方法的优势,为未来的实证研究提供了坚实基础。此外,本文还指出未来研究可以进一步探索的方向,包括采用更多混合方法研究和跨学科方法,以增强供应链对未来全球性挑战的应对能力。

关键词:供应链弹性;新冠疫情;定性研究;定量研究;数据分析

中图分类号:F121.3;R181.8 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2025)02(b)--05

1 引言

近年来,全球供应链面临前所未有的挑战,不仅影响企业的日常运营效率,还威胁其长期市场地位。频繁的供应链中断导致许多企业遭受严重财务损失,包括市值显著下跌、营业和销售收入大幅缩水,以及资产收益率急剧下降。这些负面影响凸显了供应链弹性在确保企业财务稳定性和保持长期竞争力中的核心作用,使其成为企业生存和发展的关键能力。传统上,供应链弹性研究主要依赖案例分析和描述性研究,缺乏系统的实证支持。随着新冠疫情的爆发,供应链管理的复杂性急剧上升,特别是在高度全球化的行业,主要挑战包括运输延迟、原材料短缺和供应商地理位置分散,增加了运营过程中的不确定性和风险。

为应对这些挑战,学者们提出并测试了多种增强供应链弹性的策略和方法。企业需要超越对供应链恢复力的关注,扩展到整个供应链生态系统的适应性和进化性。

陈剑与刘运辉(2021)指出,数字智能技术正推动供应链从传统模式向生态系统转变,强调网络化、动态化和虚实结合的特点,使供应链更灵活地应对外部变化,通过创新的数字—服务—产品包响应市场需求,提升整体应对能力和竞争力。

Chowdhury和Quaddus(2017)利用动态能力理论,对供应链弹性进行了系统的概念化和量化,强调组织适应环境变化的能力对维持运营连续性的重要性。

此外,Bahrami 和 Shokouhyar(2021)的研究展示了大数据分析在增强供应链韧性方面的潜力,探讨了如何利用先进的数据分析技术改善企业的整体表现,突显了技术创新在提升供应链管理效率中的关键作用。

本文通过系统回顾新冠疫情爆发初期供应链弹性相关的学术文献,特别关注已验证的研究方法。综合分析了2020—2021年在Web of Science(WOS)发表的相关英文文献,旨在揭示在疫情这一全球性生态危机事件中,供应链弹性研究方法的演变及其实际应用的有效性。

具体来说,本文不仅评估了各种研究方法的有效性,还探讨了如何帮助企业在疫情等全球性危机中维持运营和竞争优势,从而为企业制定未来的供应链策略提供理论和实践上的指导。

2 研究方法

首先,检索WOS SSCI文献数据库,限定检索内容为“供应链弹性”,得到407篇SSCI文章。将时间段设定为2011—2021年,结果为393篇;限制为仅论文,删除综述文章,剩下343条结果。然后,锁定2020—2021年新冠疫情期间的文章,并按年份建立表格,归纳方法论内容。由于本文主题是讨论疫情后供应链弹性的文章,考虑到撰写和发表周期,只统计2021年与供应链弹性相关的文章。最后,仔细检索这些文献的方法论部分,进行详细分析。

3 研究结果与分析

本文通过文献计量分析,探讨供应链弹性研究的发现和洞见,精选了37篇供应链弹性相关文献,研究其在研究设计、主题、方法论、研究范围、采样和数据分析六个方面的内容。2021年,共筛选出37篇供应链弹性相关研究,其中三分之一(12篇)的标题直接提及疫情;相比之下,2020年仅有18篇相关文章,且唯一与新冠疫情相关的论文是一篇关于区块链的研究,不列入讨论范围。这可能是由于出版延迟,许多研究尚未被SSCI收录,或因新冠疫情爆发时间较短,难以收集到足够的实证数据。

因此,本文基于新冠疫情爆发后早期的文献,重新审视供应链弹性研究,观察到新冠疫情后研究方法的变化,并重新评估疫情前后的方法。本文旨在了解在大规模破坏事件背景下,研究者选择的研究设计和方法,以深入理解疫情对供应链弹性研究的影响。

3.1 研究设计

基于处理供应链中断的潜在策略,一些研究表明,应从能力角度分析供应链弹性的各个方面,包括灵活性、稳健性、敏捷性、抵抗性、缓冲性、适应性、可视化、组织性、学习性等维度合作、信息共享。进一步的研究提供了其他观点,表明冗余、战略库存、财务实力和供应链知识等资源应被视为除能力之外的重要维度。此外,研究表明,风险管理文化、风险管理政策、法规和预警系统等组成部分也是供应链弹性的重要方面。

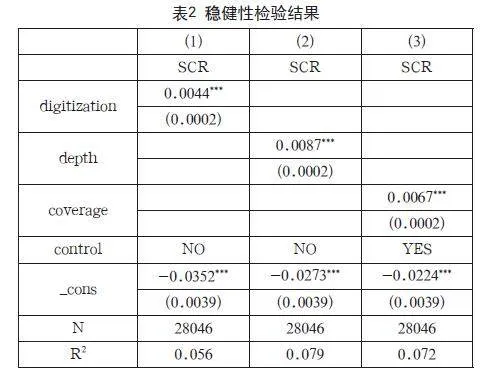

根据表1数据,大约65%的研究采用调查和问卷作为主要方法。这可能归因于该方法在数据收集和分析方面提供的灵活性和可控制性。大约 25% 的文章采用案例研究方法,这种方法适合轻松获取案例数据进行分析的研究。这种方法在所有检查的时间段内一致使用。此外,大约10%的文章结合了实证研究、案例分析和其他方法。具体来说,通过案例研究和实证研究探讨了供应链弹性在疫情后的重要性。

Wen和Liao(2021)在关于疫情爆发期间增强供应链弹性的研究中采用了序数k均值聚类算法和得失优势评分法等数学建模方法。同样,Hsu等(2021)采用相关的建模技术来开发有助于供应链弹性的集成质量功能部署方法。Bag、Gupta、Choi 和 Kumar(2021)在供应链弹性研究中应用了定量方法,将数学模型纳入其中。

3.2 研究主题

50%的研究集中在新冠疫情流行期间供应链的弹性,涉及人工智能(AI)技术、数据分析和信息处理等方面。大约15%的研究涉及信息技术对供应链弹性和绩效的影响。大约20%的研究探讨了大数据分析如何影响医疗保健、制造和海事部门等各个行业的供应链弹性。10%的文章讨论了知识管理实践和风险管理文化在增强供应链弹性方面的作用。其他杂项主题,包括供应链风险管理、供应链整合和供应链弹性等推动因素,总共占研究的5%左右。

3.3 研究方法论

据统计,供应链弹性研究中采用多种研究方法。有的文献采用了半结构化的定性访谈方法,案例研究方法也被广泛应用于多项研究。此外,调查和问卷被部分研究视为常用的研究工具。最后,部分研究主要采用了大数据分析方法。这些多样化的方法体现了供应链弹性研究在方法论上的丰富性和创新性。

表1显示,约65%的研究主要采用调查和问卷方法,可能是由于其在数据收集和分析中的灵活性和控制力;约25%的文章使用案例研究方法,因其易于获取案例数据,并在整个时间段内一致使用。此外,约10%的文章结合实证研究、案例分析等方法,具体探讨了新冠疫情后供应链弹性的重要性。

一些研究采用数学建模和定量方法来增强供应链弹性:Wen 和 Liao(2021)使用序数 k 均值聚类算法和得失优势评分法;Hsu等(2021)开发了有助于供应链弹性的集成质量功能部署方法;Bag等(2021)将数学模型融入研究中。

3.3.1 数据收集工具

表1数据显示,数据收集工具主要包括调查和问卷,70%的研究使用了这种方法。约20%的研究采用访谈和半结构化访谈。其他数据收集方法占剩余的10%。

3.3.2 分析方法

根据数据(表1),大约50%的研究采用结构方程模型和偏最小二乘结构方程模型等类似技术。大约30%的研究使用了主题分析和内容分析等定性分析方法。20%的研究利用其他分析方法,包括混合多标准模型、系统动力学建模和社交网络分析。

3.3.3 研究范围

研究主题主要集中在技术在增强供应链弹性方面的作用、疫情对供应链弹性的影响,以及管理实践和组织文化的影响。一些著作提出了理论框架或模型来理解和提高供应链弹性。

约50%的文章明确将研究重点放在单个国家,占比49%。这些单一国家研究的一部分在单个公司层面上采用了案例研究方法,据观察,23%的论文使用单个公司作为案例进行研究。与多公司研究相比,样本量的减少是由于需要深入了解,从而证明研究质量胜于数量。

研究中受到高度关注的国家包括中国、印度和澳大利亚。一些研究强调了南亚等特定地区的情况,因为它们有经常发生自然破坏的倾向。

该研究涵盖的行业主要围绕制造业,包括食品和时尚行业,电子商务、医疗保健和零售等其他行业也有代表。

案例研究的存在差异很大,从单一案例研究到影响 200多家不同公司的广泛调查。在这些研究中,大数据和人工智能的作用以及新冠疫情的影响仍然是一个反复出现的主题,这表明国际社会对理解和增强供应链面对全球破坏的弹性的兴趣。

3.3.4 采样和数据收集

2021年发表的相关文章中采用的数据收集技术范围广泛,从传统的调查方法到复杂的数据分析技术。最常见的数据收集方法是电子问卷和面对面访谈。电子问卷的使用最为突出,占实证研究(例如2015—2021年的研究)所使用方法的51%,并且在新冠疫情大流行期间大量使用。面对面访谈是29%案例研究的主要数据收集方法,特别是那些采用半结构化方法的案例研究。邮政调查问卷和从官方数据源或其他材料获取二次数据也包括数据收集方法,尽管频率较低。

各项研究的抽样技术各不相同,其中50%使用概率抽样,特别是在大流行后进行的研究中。只有一小部分(7%)报告涵盖了所研究的特定组织的所有成员。采用非概率抽样的比例更少(3%),这意味着有目的且方便的抽样方法相对不常见。

此外,这些研究中使用的有效样本范围很广,75%的样本超过100个,大约一半的有效样本范围在200~349个。大样本量是供应链弹性研究的一个特征,特别是在涉及供应链上各个公司以及使用方程模型分析的研究中。便捷的电子数据收集方法和多样化的通讯工具促进了这一趋势,使用大样本池来增强代表性也是如此。

然而,尽管样本量很大,但回应率相对较低,特别是在不提供奖励的情况下。大约60%的文章采用1000份以上的调查问卷,回收率仅为21%。与此同时,46%的发出超过2000份问卷的研究报告的回复率甚至更低,为15%。只有19%的文章报告回复率等于或大于30%。这种低响应率表明此类研究存在潜在局限性。

3.3.5 数据分析

统计结果显示,大多数研究具有统计特性,需要对收集到的数据进行检验。在疫情期间的文章中,常用的分析工具包括SmartPLS和偏最小二乘法(PLS)方法,约占22.9%;结构方程模型(SEM)明确提及的比例约为14.3%;案例研究法约占20%。描述性统计使用频率较低,通常只出现在评论文章中。其他工具则有条件地使用了模糊层次分析法、调查方法、访谈、主题分析、网络分析、社交网络分析(SNA)、系统动力学建模(SDM)和文献计量分析等各种方法。尽管多元统计方法没有被明确指出,但使用PLS方法(作为一种多元方法)的比例约为22.9%。

4 讨论

在新冠疫情流行期间,全球供应链的适应能力与绩效之间的密切关联受到广泛关注,促使研究者和实践者寻求提高供应链灵活性和弹性的方法来应对未来挑战。本研究探讨了整合创新研究方法增强供应链稳健性的途径,并评估了其实际应用前景。

大数据和人工智能等技术在增强供应链弹性方面发挥关键作用,能够处理海量数据,预测和管理风险。例如,Bahrami和Shokouhyar(2021)强调了大数据分析在提升供应链弹性和企业绩效中的作用;Surajit Bag等(2021)展示了大数据分析和创新领导力如何增强医疗保健供应链的响应能力。

结合定量和定性方法对复杂现象进行深入分析是关键。Wen和Liao(2021)使用序数k均值聚类和得失优势评分法选择最佳政策,允许决策者更深入地表达认知。Chih-Hung Hsu等(2021)通过整合质量功能部署,提出了降低时尚供应链风险的系统化框架,为构建可持续、有弹性的供应链提供实际指导。

供应链管理的复杂性需要跨学科研究方法。Sara Alonso-Muñoz等探讨了循环经济原则如何通过改变利益相关者关系增强供应链弹性,展示了循环经济模式在不确定环境中的潜力。Muhammad Umar和Mark Wilson强调了知识管理在食品供应链应对自然灾害中的关键作用。

供应链弹性研究应指导实际操作,通过实证验证方法效果,调整优化策略,提升供应链在未来挑战中的稳定性和可持续性。持续的创新和适应对于在动态全球环境中保持竞争力和效率至关重要。

5 结论与展望

本研究系统回顾了WOS收录的供应链弹性文献,提供了疫情后该领域研究方法的综述。2020—2021年,相关文献数量显著增长,广泛采用定量研究方法,特别是调查问卷和案例研究,反映了疫情对供应链管理研究的影响。研究者引入了大数据和人工智能等新方法,提高了研究效率和精准度,供应链弹性的直接影响成为研究热点。数据分析中,结构方程模型(SEM)和偏最小二乘法(PLS)的广泛使用,体现了研究方法的复杂性和先进性,预示了未来趋势。

本研究局限于WOS英文文献,可能忽视了其他语言或数据库的重要研究;低响应率限制了结果的代表性。未来应更多应用定性方法,深入探索供应链弹性的复杂性,继续探索新技术和策略,应对全球挑战。应超越语言和地域限制,包含非英语文献和发展中国家的研究,以获得全面视角。通过改进激励机制和数据收集技术,提高调查回应率。未来研究应采用混合方法,结合定量和定性分析,关注区块链、物联网等新兴技术,增强研究深度和解决复杂问题的能力,促进供应链管理在应对全球挑战方面取得实质性进展,提升弹性和运营效率。

参考文献

Sharma, A., Adhikary, A., amp; Borah, S. B. (2020). Covid-19 s impact on supply chain decisions: Strategic insights from NASDAQ 100 firms using Twitter data. Journal of business research, 117, 443-449.

Wang, Q., Zhou, H., amp; Zhao, X. (2023). The role of supply chain diversification in mitigating the negative effects of supply chain disruptions in COVID-19. International Journal of Operations amp; Production Management, (ahead-of-print).

Pettit, T. J., Croxton, K. L., amp; Fiksel, J. (2019). The evolution of resilience in supply chain management: a retrospective on ensuring supply chain resilience. Journal of business logistics, 40(1), 56-65.

刘晓晖.数字化转型、供应链弹性与流通企业经营绩效[Z].商业经济研究,2023(2):161-164.

Ali, I., amp; Gölgeci, I. (2019). Where is supply chain resilience research heading? A systematic and co-occurrence analysis. International Journal of Physical Distribution amp; Logistics Management, 49(8), 793-815.

Tukamuhabwa, B., Stevenson, M., amp; Busby, J. (2017). Supply chain resilience in a developing country context: a case study on the interconnectedness of threats, strategies and outcomes. Supply Chain Management: An International Journal, 22(6), 486-505.

陈剑,刘运辉.数智化使能运营管理变革: 从供应链到供应链生态系统[J].管理世界,2021,37(11):227-240.

孙淑晓,李浩民.大规模定制化供应链的探究及发展建议[J].现代管理科学,2018(8):97-99.

Al Naimi, M., amp; Faisal, M. N. (2020). Antecedents and consequences of supply chain resilience and reconfiguration: An empirical study in an emerging economy. Journal of Enterprise Information Management, 34(6), 1722-1745.

Bahrami, M., amp; Shokouhyar, S. (2021). The role of big data analytics capabilities in bolstering supply chain resilience and firm performance: a dynamic capability view. Information Technology amp; People, 35(5), 1621-1651.

Barman, S. (2022). Global supply chains face critical challenges. McKinsey amp; Company. Retrieved from https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/global-supply-chains-face-critical-challenges

Chowdhury, M. M. H., amp; Quaddus, M. (2017). Supply chain resilience: Conceptualization and scale development using dynamic capability theory. Int. J. Prod. Econ., 188, 185–204.

Cohen, M., Cui, S., Doetsch, S., Ernst, R., Huchzermeier, A., Kouvelis, P., amp; Tsay, A. A. (2022). Bespoke supply‐chain resilience: the gap between theory and practice. Journal of Operations Management, 68(5), 515-531. https://doi.org/10.1002/joom.1184

Ekanayake, E. M. A. C., Shen, G. Q. P., amp; Saka, A. B. (2021). Modeling Supply Chain Resilience in Industrialized Construction: A Hong Kong Case. Journal of Construction Engineering and Management, 147(11).

Ekanayake, J. M. A. C. (2020). Critical capabilities of improving supply chain resilience in industrialized construction in Hong Kong. Engineering, Construction and Architectural Management, 28(10), 3236-3260.

Hendricks, K. B., amp; Singhal, V. R. (2005). Association between supply chain glitches and operating performance. Management Science, 51(5), 695-711.

Hosseini, S., Morshedlou, N., Ivanov, D., Sarder, M. D., Barker, K., amp; Al Khaled, A. (2019). Resilient supplier selection and optimal order allocation under disruption risk. Int. J. Prod. Econ., vol. 213, 124–137.

Nandi, S. (2020). Do blockchain and circular economy practices improve post-Covid-19 supply chains? A resource-based and resource dependence perspective. Industrial Management amp; Data Systems, 121(2), 333-363.

Ponomarov, S. Y., amp; Holcomb, M. C. (2009). Understanding the concept of supply chain resilience. International Journal of Logistics Management, 20(1), 124-143.

Scholten, K., Scott, P. S., amp; Fynes, B. (2014). Mitigation processes - antecedents for building supply chain resilience. Supply Chain Management-An International Journal,19(2), 211-228.

Siagian, H., Tarigan, Z. J. H., amp; Jie, F. (2021). Supply chain integration enables resilience, flexibility, and innovation to improve business performance in COVID-19 era. Sustainability, 13(9), 1-19.

Vanany, I., Ali, M. H., Tan, K. H., Kumar, A., amp; Siswanto, N. (2021). A supply chain resilience capability framework and process for mitigating the COVID-19 pandemic disruption. IEEE Transactions on Engineering Management. Early Access received October 2021.

Wang, Y., Yan, F. X., Jia, F., amp; Chen, L. J. (2023). Building supply chain resilience through ambidexterity: An information processing perspective. International Journal of Logistics-Research and Applications, 26(2), 172-189.

Yu, H., Chong, W. K., amp; Li, D. (2020). A systematic literature review of the capabilities and performance metrics of supply chain resilience. International Journal of Production Research, 58(15), 4541-4566.

Zhang, Z. P., amp; Srivastava, P. R. (2021). An intelligent framework for analyzing supply chain resilience of firms in China: A hybrid multicriteria approach. International Journal of Logistics Management.

Wen, Z., amp; Liao, H. (2021). Capturing attitudinal characteristics of decision-makers in group decision making: application to select policy recommendations to enhance supply chain resilience under COVID-19 outbreak. Operations Management Research, 1-16.

Hsu, C. H., Chang, A. Y., Zhang, T. Y., Lin, W. D., amp; Liu, W. L. (2021). Deploying resilience enablers to mitigate risks in sustainable fashion supply chains. Sustainability, 13(5), 2943.

Bag, S., Gupta, S., Choi, T. M., amp; Kumar, A. (2021). Roles of innovation leadership on using big data analytics to establish resilient healthcare supply chains to combat the COVID-19 pandemic: A multimethodological study. IEEE Transactions on Engineering Management.

Gu, M., Yang, L., amp; Huo, B. (2021). The impact of information technology usage on supply chain resilience and performance: An ambidexterous view. International journal of production economics, 232, 107956.