DOI:10.3969/j.issn.1004-910X.2025.05.002 [中图分类号]F830;F270 [文献标识码]A

引言

2023年7月以来,习近平总书记在四川、黑龙江、浙江等地考察调研时,提出“要整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,加快形成新质生产力”。面对新一轮科技革命和产业变革,中国提出发展新质生产力,既顺应了全球科技创新的趋势,也为创新驱动、科技引领现代产业体系建设提供新动能[1]。高水平科技自立自强需要形成与之相适应的科技金融体系,这对金融服务实体经济高质量发展提出了更高要求。中央金融工作会议提出做好金融“五篇大文章”,将科技金融摆在首位,不仅突出了金融赋能科技创新的“含金量”,同时也指明了金融资源倾斜领域和发力方向。

科技金融是金融资本与科技创新的有机结合,旨在丰富金融产品、改进服务模式,畅通“以科技创新推动产业创新”过程中的融资堵点,为科技型企业提供全生命周期的多元化、接力式金融服务。长期以来,科技型企业因“规模小、资产轻、难估值”,存在融资难融资贵的问题,且传统金融难以降低金融摩擦引致的高昂成本,造成偏向型结构性金融错配,而科技金融从客观上弥补了短板[2]。在有效控制风险前提下,创业投资、股权投资基金等发挥了“投早、投小、投硬科技”的功能[3.4]。但如何平衡风险与收益之间的动态关系,推动“四链”深度融合,是亟待解决的重要课题。因此,本文基于沪深A股主板非金融类上市公司财务数据,实证检验地区科技金融水平对企业新质生产力发展的影响。

本文挖掘了新质生产力创新主体的微观驱动因素。区别于已有理论研究,本文基于微观视角,实证检验了企业层面的新质生产力水平与地区科技金融发展之间的关系;拓展了科技金融支持实体经济创新发展的示范场景。不同于评估“科技与金融”结合试点的政策效果,本文基于“投入-产出”视角,构建科技金融指标体系,较为准确地测度各地区科技金融发展水平及其作用效果;系统地研究两者之间的作用机理。细化金融要素供给与科技资源集聚两条路径,厘清“地区-行业-企业”不同情景下的赋能情况,精准“滴灌”企业新质生产力发展,并针对性地提出对策建议。

1文献综述与研究假设

1. 1 文献综述

关于新质生产力的相关研究,学者们集中探讨其理论基础、形成条件、结构承载与培育路径。从驱动因素看,新质生产力发展区别原有生产力的要素规模性投人,通过技术革命性、颠覆性突破等方式,实现生产质效的稳步提升[5]。从实践路径看,新质生产力不是简单的要素叠加,而是通过引入新技术、新工艺、新管理模式等创新手段,高效率、高质量地实现生产目标[6。其中,在影响新质生产力发展质效的诸多因素中,金融体系与制度建设发挥着不可低估的作用。

关于科技金融的相关研究,主要围绕测度方式及经济效果等方面展开。在指标构建方面,张玉喜和赵丽丽(2015)[2]以资源投入主体为切人点,基于政府、企业、金融市场与中介机构4个方面综合研判科技金融发展水平;王宏起和徐玉莲(2012)[7从创新产出效果角度,基于资金规模、投资绩效、结构特征和外部环境4个维度,拓展指标体系。在赋能宏观经济发展方面,Chowdhury和Maung(2012)[8以发达国家和新兴经济体为样本,检验了金融市场的高效运行对科技创新投入和宏观经济增长有显着促益作用;张芷若和谷国锋(2019)采用空间计量模型,证明了科技金融供给有助于城市重构自身的创新能力,并辐射带动周边区域释放创新潜能。在调动微观企业创新方面,张婕等(2021)[10]以长三角G60科创走廊企业为例,发现财政科技投入和金融机构科技信贷有助于提升企业的创新绩效。综上所述,已有文献从学理角度搭建了科技金融支持新质生产力发展的研究框架。而本文基于两者之间的理论联系,采用实证研究方法深入剖析内在机理,进一步丰富相关领域的研究内容。

1.2 研究假设

(1)科技金融发展与企业新质生产力

科技创新作为新质生产力的核心要素,在突破关键共性技术、助推产业转型升级等方面发挥战略支撑作用,需要引领撬动资本要素向培育发展新质生产力的主阵地集聚。

从宏观创新体系建设的资金供给看,科技金融能够全方位提升创新链条的协同效率。在凝聚合力方面,通过加深科研院所、企业、金融机构等主体的交流合作,一体推进新质生产力发展[2]在技术外溢方面,通过支持专利技术合作和跨企业、跨领域传播,加速技术扩散,缩小企业间生产效率的差距。从现实情况看,我国东部与西部地区的传统金融资源禀赋差异较大,而科技金融助力各类要素在不同地区间流通配置,促进区域经济均衡发展[1]。在塑造生态方面,通过简化服务流程、设计科创产品等,减少企业在融资过程中的搜寻、谈判及履约成本,营造良好的投融资氛围。

从微观创新主体企业的资金需求看,科技金融助推科创资金供给结构的持续优化。在改善资金错配方面,风险投资、私募股权、科技创新再贷款等融资方式日趋多元,以便适配不同发展阶段企业的差异化资金需求[12]。在风险防范与分担方面,通过科学配置公共风险与私人风险,有效增强风险承担能力。特别是在数字化转型背景下,企业数据资产安全可能诱发新型金融风险,这对传统监管模式提出了严峻挑战。实践中,金融机构以科技金融体系建设为抓手,综合运用大数据、人工智能等技术,合理评估科创企业的信用水平,缓解信息不对称问题,保护投资者的合法权益,并最大限度地分散创新风险[13]。因此,提出以下研究假设:

H1:科技金融能够有效助推企业新质生产力的发展。

(2)科技金融发展、研发投入与企业新质生产力

在探讨科技金融赋能新质生产力发展的路径机制时,需统筹协调现代金融与科技产业之间的耦合关系,发挥市场在资源配置中的决定性作用和政府的支持引导作用。

从拓宽资金供给渠道角度看,科技金融通过创新财政科技投入、提供专项信贷支持、汇聚投资机构耐心资本等多种方式,缓解企业融资难的问题,提升企业创新意愿。政府部门综合运用激励政策,如扩大研发费用加计扣除范围,降低企业研发投入的税收负担等,直接丰盈企业现金流[14]实践中,部分地区会倾向性地给予资金奖励,鼓励企业持续加大创新投入强度,形成正向循环;特别是在金融资源相对丰沛的地区,企业获取信贷资源和研发补贴较为便利,可用于购买先进设备、研发先进技术等,助力生产效率的大幅提升[10]。同时,在破解科技贷款风险收益不匹配、知识产权专利技术无形资产评级难度大等问题时,政府性融资担保能够发挥政府信用融资背书作用,稳慎提升科技创新和技术改造再贷款的精准性。此外,市场端也通过创新金融产品、改进服务模式等方式,为企业提供覆盖全生命周期的金融支持,从初创阶段的天使投资到风险投资,再到成长成熟阶段的专项再贷款等,引导各类长期耐心资本流向创新主体,有效地缓解了企业内源资金不足的问题,为其持续创新提供了资金保障。因此,提出以下研究假设:

H2:科技金融通过丰富金融资源供给,助力企业提高研发投人强度,有效助推企业新质生产力的发展。

(3)科技金融发展、低碳转型与企业新质生产力

绿色发展是高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力,企业是践行“双碳”目标的关键主体。基于外部性理论,企业在减污降碳过程中需将负外部性成本内部化,当其受到内源性资金约束时,需要依托金融机构发行的绿色债券、绿色信贷等金融工具获取外源性资金支持,科技金融服务企业低碳转型恰逢其时[]

绿色工艺创新性突破、资源环境要素市场化配置、绿色生产生活方式等是构建绿色低碳循环发展经济体系的关键环节。特别是以绿色低碳技术为代表的生产过程创新,如低碳、零碳、负碳技术等,具有高资本、高知识密集性的特征,对创新主体的资本实力和创新能力提出极高要求。科技金融通过整合多元化融资方式,缓解企业在技术迭代与产业化落地过程中的资金难题[15]。同时,科技资源深度赋能推动了金融机构的数智化转型,使其利用人工智能、大数据等技术,精准判断绿色环保、清洁能源产业项目的可行性[16]。金融机构在数字技术的加持下,广泛获取企业信息,充分掌握创新活动数据,助力绿色技术的转化运用。同时,帮助企业研判供应链上下游的动态变化,向市场传递其环境治理及可持续发展的积极信号,综合提升企业的绿色生产效能[17]。因此,提出以下研究假设:

H3:科技金融通过助力企业低碳转型,加快绿色技术专利成果转化运用,有效助推企业新质生产力的发展。

2 研究设计

2.1 模型设计

(1)基准回归

为验证地区科技金融发展情况(TechF)对企业新质生产力水平( (N p r o) 的影响,借鉴黄志刚和张霆(2022)[18]的研究,构建固定效应模型如下:

(1)

(1)

为有效控制行业差异和时间趋势的影响,引入行业、年份虚拟变量(Industry、Year),  表示控制变量,

表示控制变量,  表示随机误差项。

表示随机误差项。  为核心解释变量的待估参数,若该系数显着为正,则H1成立,表明良好的科技金融发展有助于提升区域内企业的新质生产力水平。

为核心解释变量的待估参数,若该系数显着为正,则H1成立,表明良好的科技金融发展有助于提升区域内企业的新质生产力水平。

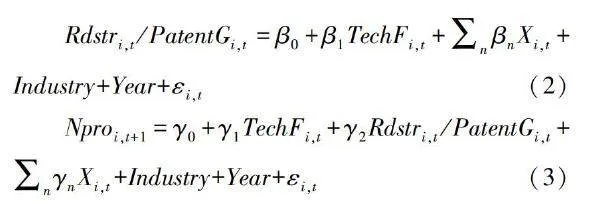

(2)中介效应模型

为挖掘两者间的作用机制,基于前述理论分析,采用中介效应模型进行检验:

式(2)为传导路径的第二阶段,分别引入企业研发投入强度( (R d s t r) 和绿色专利授权量( P a tentG)作为中介变量,预期  系数显着为正;式(3)为传导路径的第三阶段,若仅

系数显着为正;式(3)为传导路径的第三阶段,若仅  系数显着,证明中介变量起到完全作用;若

系数显着,证明中介变量起到完全作用;若  和

和  同时显着为正,则需通过Sobel检验,佐证中介变量起到部分作用。

同时显着为正,则需通过Sobel检验,佐证中介变量起到部分作用。

(3)调节效应模型

科技金融与企业新质生产力发展之间的作用关系,可能受到市场环境、政策扶持等企业外部因素的影响,并产生调节效果。基于此,构建模型如下:

(4)

(4)

式(4)中 I n t 为调节变量,分别为分析师跟踪 (A n a N U) 、投资者关注度( R e p R E) 和政府补助(Govsubsidy)。当交互项的待估参数  显着时,说明调节效应存在。

显着时,说明调节效应存在。

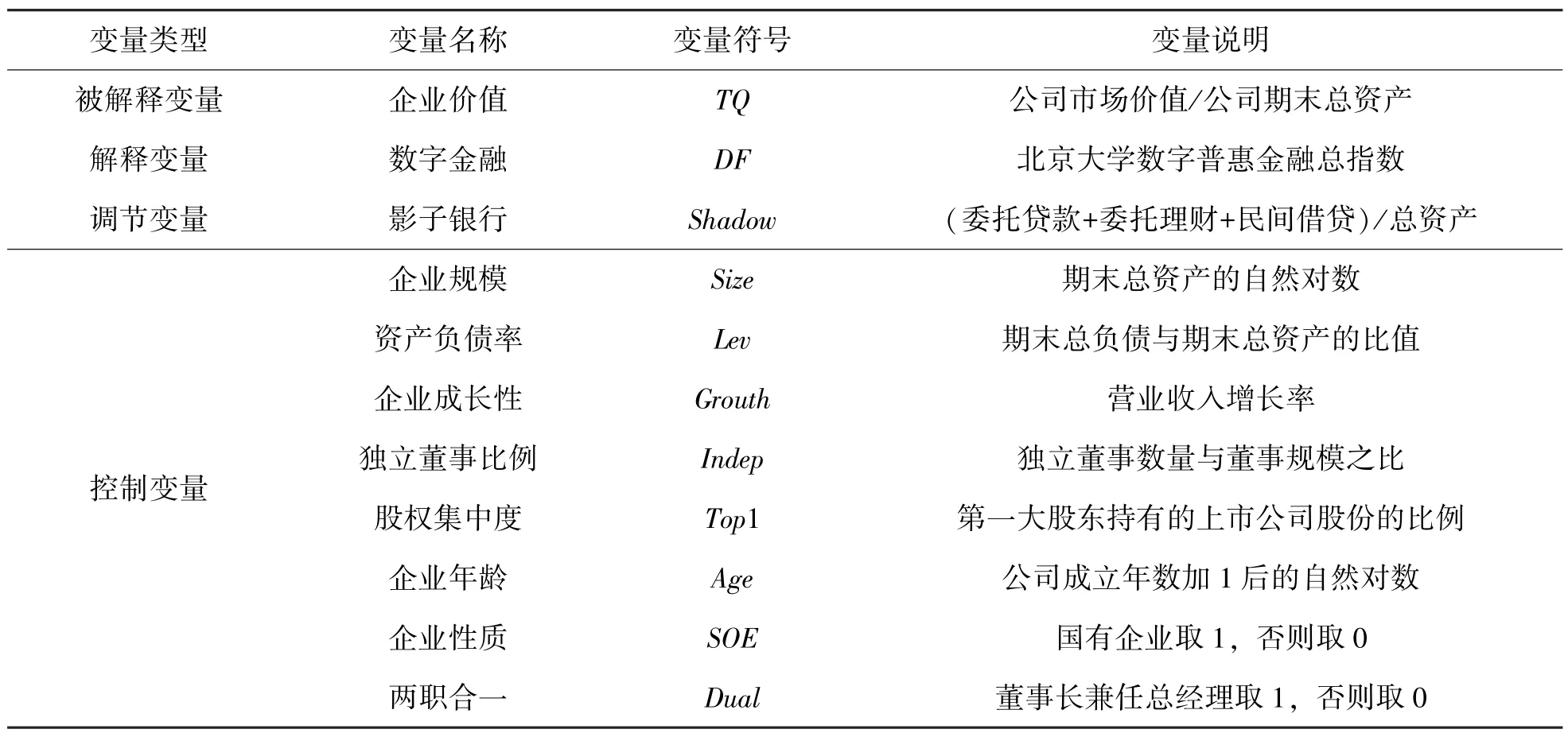

2.2 变量定义

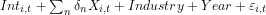

(1)被解释变量:企业新质生产力

本文采用熵权法测度企业层面的新质生产力水平 (N P r o) 。借鉴肖有智等(2024)[13]的研究,基于生产二要素理论和新质生产力的基本内涵,构建指标体系见表1。其中,人才集聚是构成创新动能的基础力量;劳动对象高端化转型升级是提高生产效率的关键路径;劳动资料的深度协同为生产力增量提质提供了全面支撑。

表1企业新质生产力测度

表1企业新质生产力测度(2)核心解释变量:科技金融发展水平

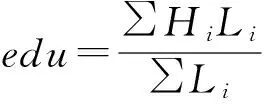

借鉴郭金录等(2023)[19]的研究方法,基于科技金融的“投入-产出”视角构建地区科技金融评价指标体系,并采用熵值法测算发展水平(TechF)。从投人端看,资金投入代表各地区对创新活动的资金支持力度,以财政科技拨款支出占比作为代理变量;环境投人包含人力资源与科研资源两类服务的综合应用场景[20]。从产出端看,地区专利申请和授权情况能够直接反映企业的实质性创新行为。

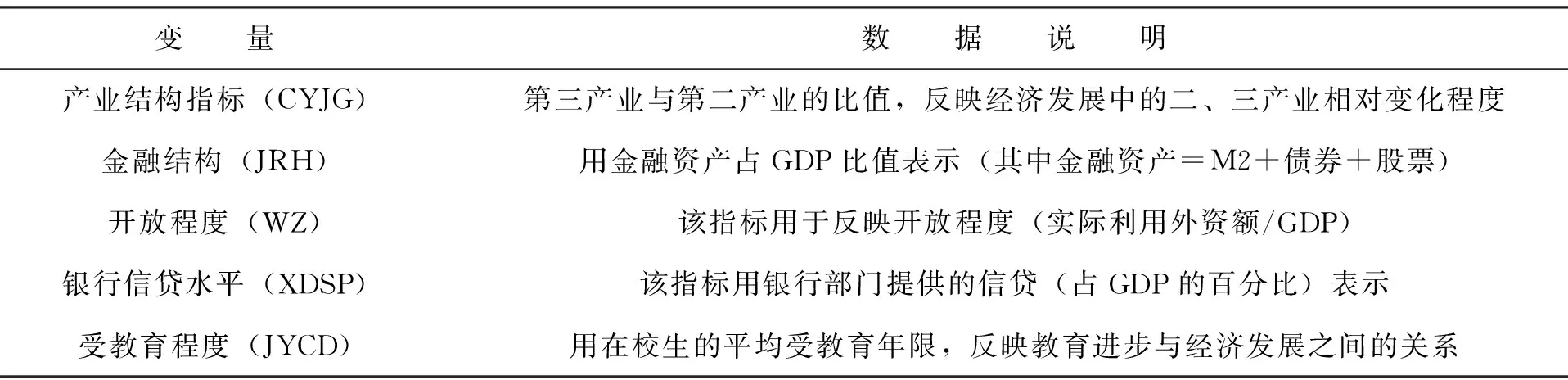

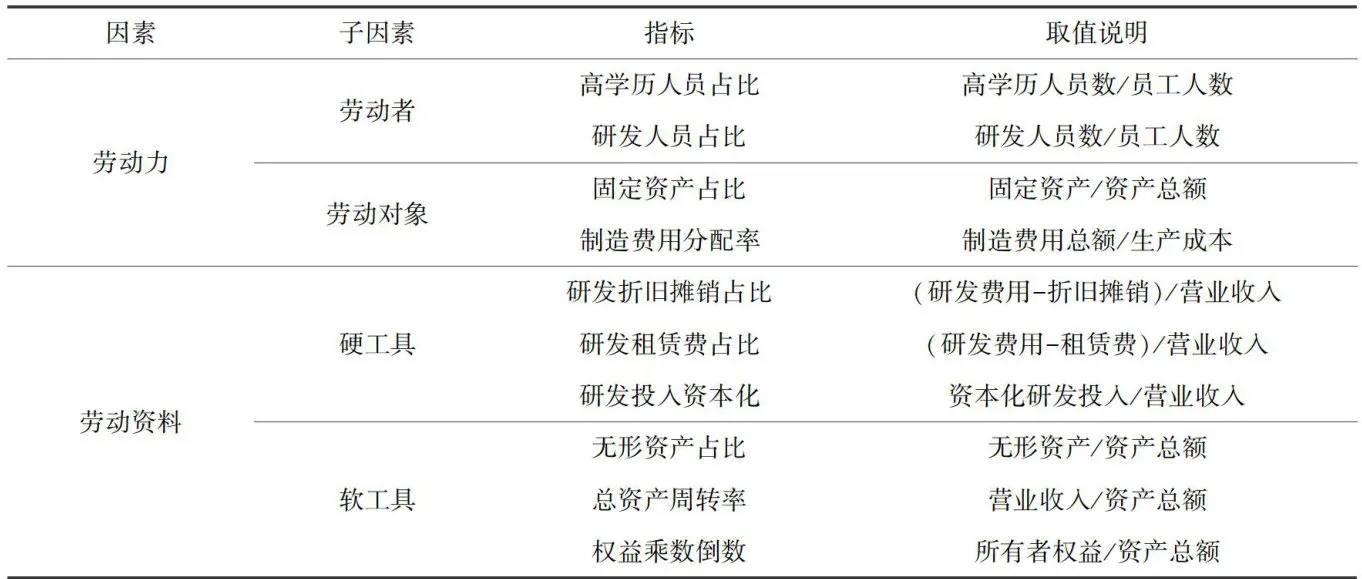

(3)控制变量

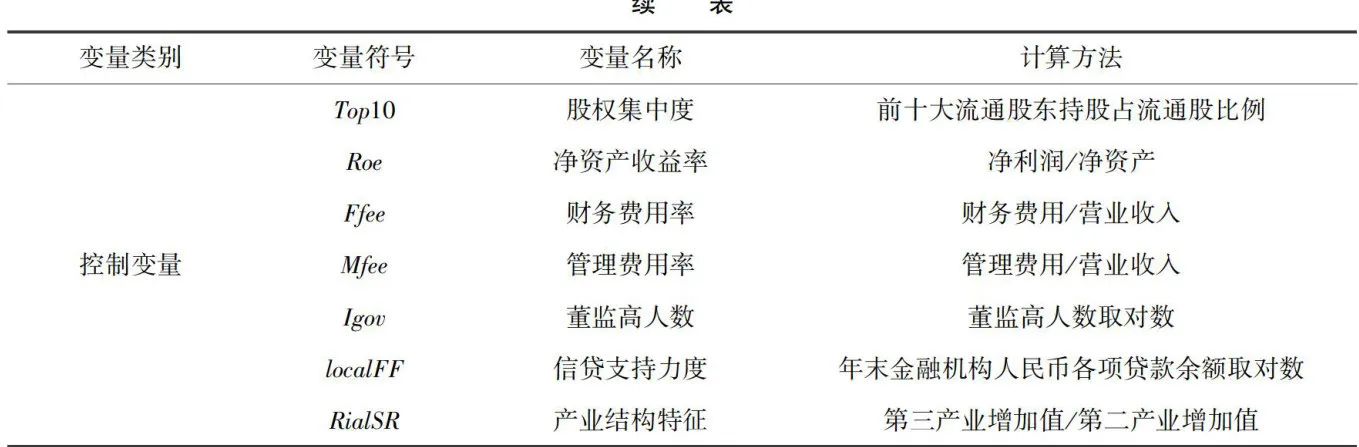

为避免遗漏重要解释变量,鉴于不同城市之间的经济发展水平和金融供给结构等存在显着差异,本文借鉴史丹和孙光林(2024)[21]的研究,选取企业和城市两个层面的控制变量,变量定义及测度方法见表2。

表2变量定义

表2变量定义 续表

续表2.3数据来源与样本选取

2011年12月,全国16个地区首批入选“促进科技和金融结合”政策试点范围,而后2016年6月,郑州、厦门、宁波等9个地区纳入第二批试点范围,传统金融供给模式增添科技含量,助推企业释放创新主体活力。鉴于上述原因,本文选取2011\~2023年沪深A股主板非金融类上市公司作为研究样本,在剔除ST、  及财务数据缺失样本,采用插补法补齐缺失值后,最终得到12694个观测值,并对所有连续变量在 1% 水平上进行了Winsorize缩尾处理,消除异常值影响。上市公司财务数据来自Wind数据库和CSMAR数据库,专利数据来源于国家知识产权局,城市层面的数据来自《中国城市统计年鉴》。

及财务数据缺失样本,采用插补法补齐缺失值后,最终得到12694个观测值,并对所有连续变量在 1% 水平上进行了Winsorize缩尾处理,消除异常值影响。上市公司财务数据来自Wind数据库和CSMAR数据库,专利数据来源于国家知识产权局,城市层面的数据来自《中国城市统计年鉴》。

3 实证结果与分析

3.1 描述性统计①

企业层面的新质生产力(Npro)均值为4.878,方差为2.830,表明不同企业间新质生产力水平存在明显差异;同时,采用企业全要素生产率(TFP)作为企业新质生产力的代理变量,均值为5.885,方差波动范围较大,与熵权法测度下的表征水平基本一致。科技金融发展水平(TechF)均值为3.002,呈现离散特征,说明不同区域的科技金融服务水平差异性较大,研究异质性特征具有经济意义。主要变量均通过相关性检验,方差膨胀因子VIF值均小于3,不存在严重的共线性问题。

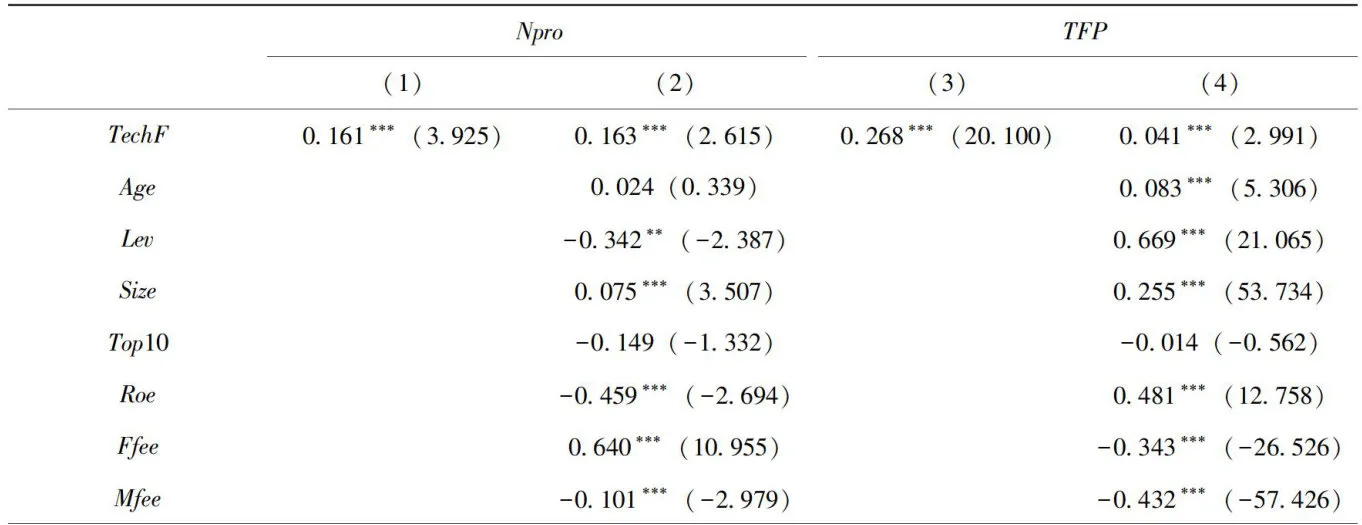

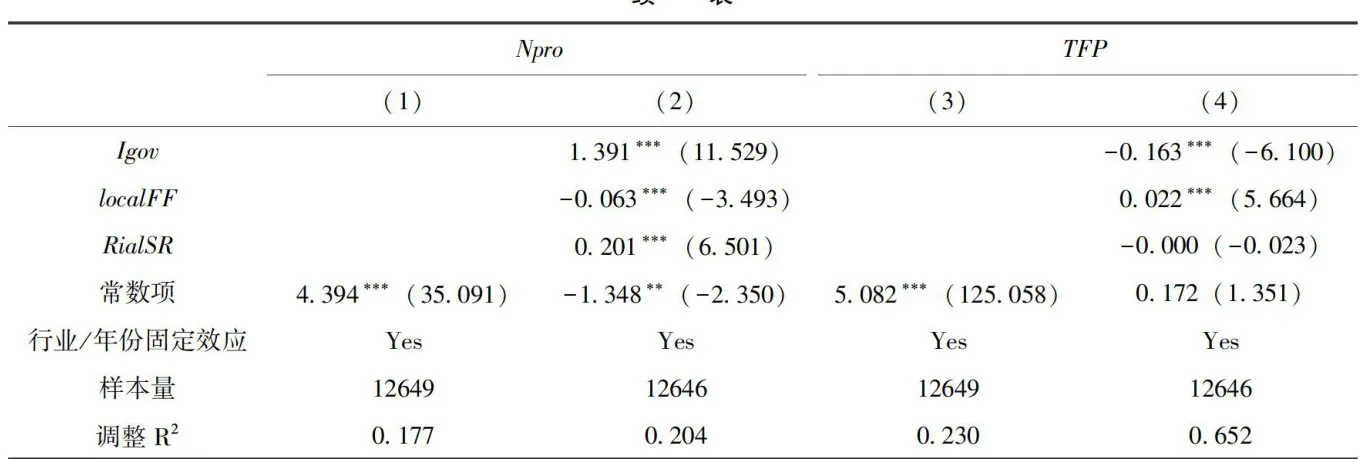

3.2 基准回归分析

表3汇报了基准回归结果,列(1)、(3)展示了科技金融发展水平对企业新质生产力和全要素生产率影响的单变量回归结果,核心解释变量TechF的回归系数均在 1% 水平上显着为正,结果初步支持了科技金融发展有助于提升企业的生产效率,佐证H1。在此基础上,列(2)、(4)加入控制变量,TechF系数均显着为正,说明在综合考虑企业特质因素与外部经营环境后,科技金融高水平发展对企业新质生产力具有促进作用。

表3基准回归

表3基准回归 续表注:括号内为t值,***、**、*分别表示在 1% , 5% 和10%水平上显着。下同。

续表注:括号内为t值,***、**、*分别表示在 1% , 5% 和10%水平上显着。下同。3.3稳健性检验②

(1)替换核心解释变量

本文采用北京大学数字金融研究中心编制的“中国数字普惠金融指数”作为替代变量[22],旨在依托数字产业化和产业数字化,提升各层级金融服务的可得性。结果表明地区数据要素与技术要素协同发力,为金融资源的精准配置提供了坚实保障,有效提升企业生产力水平,回归结果稳健。

(2)工具变量法

为规避遗漏变量和测度偏差带来的内生性问题,选取企业所在省(区、市)前三年地级市科技金融发展水平均值(ATechF)作为工具变量。两阶段回归结果的TechF系数显着为正,F检验值远大于临界值10,通过弱工具变量检验。即在充分考虑内生性后,地区科技金融发展正向促进企业的生产效率提升。

(3)双重差分法

由于各行业、各地区以及各企业之间仍存在着经营相关联性,如产业链上下游企业的生产资料和生产方式兼具协同共生、相互制约等多重关系,容易受到共同因素干扰。为避免有偏估计,本文采用“促进科技和金融结合”试点政策作为准自然实验,采用双重差分法(DID)进行稳健性检验。将两批次共41个试点城市设定为实验组,其他城市设为对照组。经平行趋势检验,交互项系数显着为正,说明试点地区在获取科技金融资源方面具有比较优势,驱动生产效率的大幅提升。

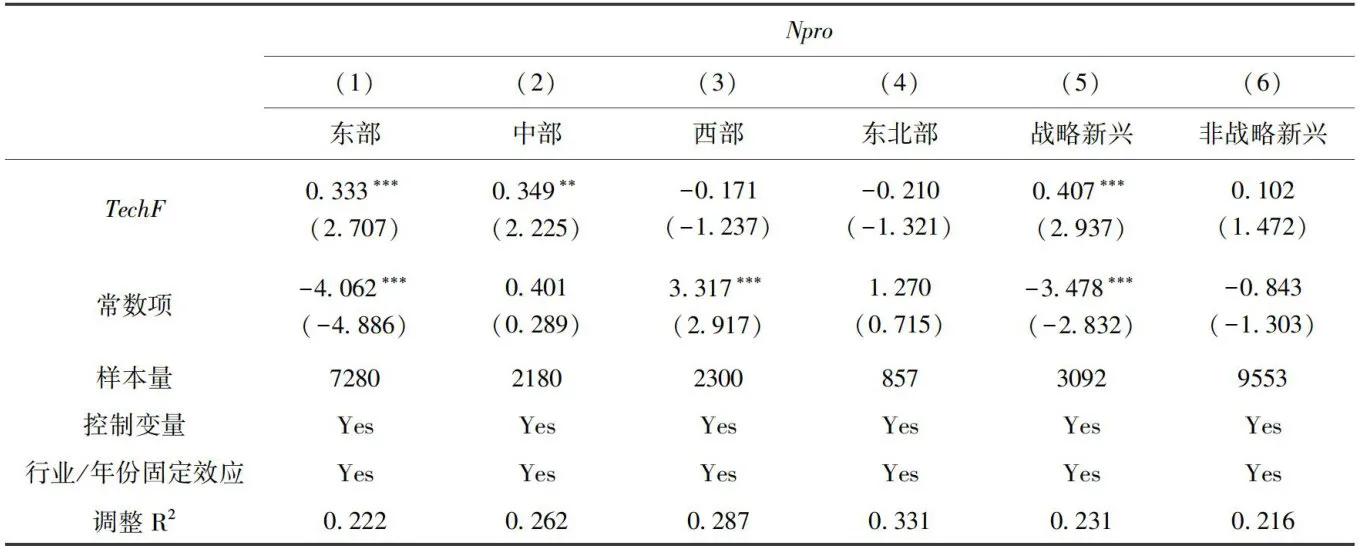

3.4 异质性分析

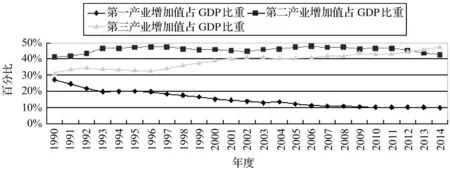

(1)地区异质性:经营地所属区域

不同区域在要素禀赋、产业基础、政策扶持等方面均存在差异。依据国家统计局经济地带划分标准,按企业经营所在地划分为东、中、西、东北部4个地区。表4列(1)\~(4)显示,东部和中部地区的TechF系数显着为正,西部和东北部地区的TechF系数不显着。可能的解释是,东部地区科技金融服务体系更加完善,有效打通了资金堵点。中部地区崛起吸收了劳动密集型产业转移过程中释放的红利,但由于基础条件相对薄弱,科技金融作用效果不及东部地区,但仍有较大提升空间。此外,西部地区的基础工业门类少,东北部地区金融机构集聚程度低且产品创新有限,是制约金融资源精准赋能的主要原因。

(2)行业异质性:是否隶属战略性新兴产业

按企业是否隶属于战略性新兴产业进行分类检验。表4列(5)、(6)显示,战略性新兴产业企业TechF系数为0.407,在 1% 水平上显着。细分产业赛道,所属企业处于关键核心技术落地及产业化发展阶段,需要大量资金投入,而科技金融加速技术、管理、数据等先进生产要素的深度融合,显着提升技术研发和科技成果转化效率。

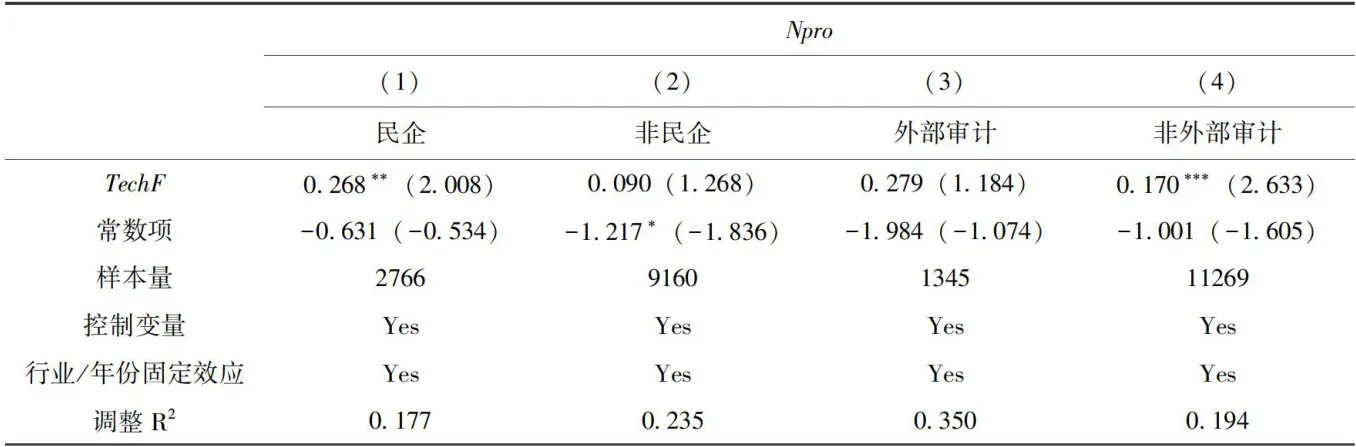

(3)企业异质性:股权性质与外部审计

按企业股权性质将样本划分为民营企业和非民营企业,结果见表5列(1)、(2)。民营企业的TechF系数为0.268,而非民营企业系数不显着。可能的解释是,国有企业转型主要依托资源禀赋的比较优势,科技金融对其创新发展的作用效果有限,但能够明显改善民营企业的融资难问题。

按企业外部审计情况将样本划分为四大会计师事务所提供审计服务及其他,结果见表5列(3)、(4),非四大审计企业的TechF系数显着为正。主要原因是,采用四大外审的企业通常内部控制规范合理,资金供给的边际效果不显着;而采用其他外部审计机构的企业,存在经营不确定性高、财务稳定性不强等问题,科技金融的支持效果明显。

表4异质性分析:地区和行业

表4异质性分析:地区和行业 表5异质性分析:股权性质与外部审计

表5异质性分析:股权性质与外部审计4进一步分析:中介效应和调节效应

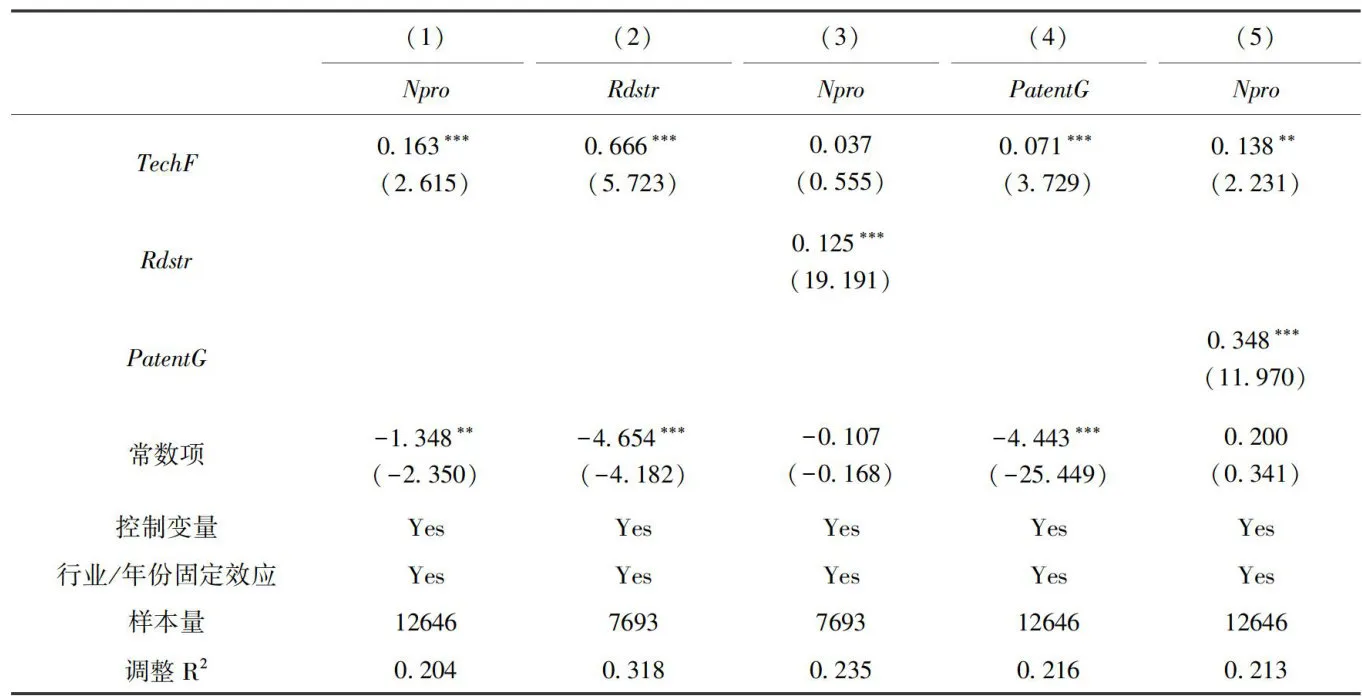

4.1 中介效应分析

(1)金融资源供给提高研发强度

借鉴任曙明和王梦娜(2024)[23]的研究,采用企业研发投入强度(Rdstr)作为中介变量。计算方法为企业年度研发投入总额与营业收入之比,用以衡量企业当年实际发生的研究与试验经费比重。表6列(1)为基准回归结果,列(2)、(3)分别表示中介效应的第二阶段和第三阶段结果。TechF和Rdstr的系数均显着为正,经Sobel检验Z统计量显着,证明了企业研发投入强度在加速金融资源赋能高效生产中起到了部分中介作用,H2成立。存在“金融资源供给加大-研发投入强度提高-企业新质生产力提升”的传导路径。

(2)科技资源供给释放绿色低碳转型动能

借鉴刘海英和郭文琪(2021)[15]的研究,采用绿色技术专利授权量(PatentG)作为中介变量。按照国际专利分类表(IPC)A-H8分类方式,结合世界知识产权组织(WIPO)发布的《国际专利分类绿色清单》绿色专利分类号(IPC编码),区分7类绿色专利清单并独立统计授权情况。表6列(4)、(5)显示,TechF和PatentG的回归系数均显着为正,经Sobel检验Z统计量显着。可能的解释是,科技金融叠加技术驱动,精准识别企业的创新活动表现,甄别其在绿色环保、减排降碳等领域的实质性创新行为,激发绿色创新活力,H3成立。存在“技术资源集聚加码-绿色低碳技术创新转型-企业绿色生产力提升”的传导路径。

表6中介效应分析

表6中介效应分析4.2 调节效应分析

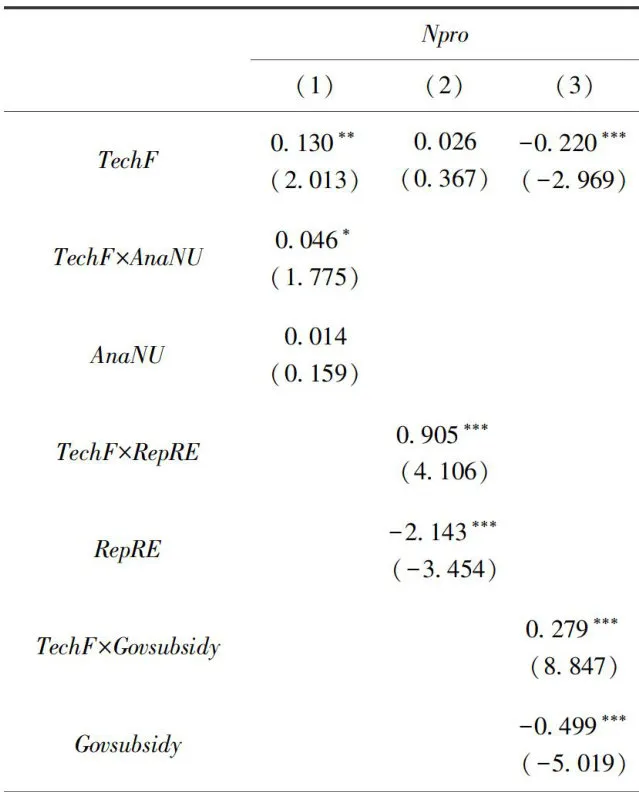

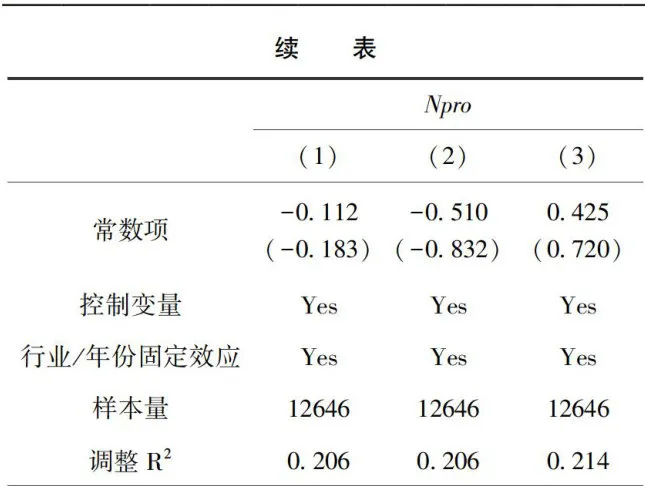

(1)分析师跟踪人数

机构分析师通过电话会议、实地调研等方式对目标企业的经营情况和财务状况进行考察,获取一手材料并形成较为客观的分析报告,及时捕捉企业创新行为的边际变化与增量信息。参考李哲和王文翰(2021)[24]的研究方法,采用分析师跟踪人数(AnaNU)作为调节变量。表7列(1)中T e c h F×A n a N U 的交互项系数显着为正,说明分析师跟踪作为促进因素,及时挖掘企业的实质性创新信息,增强了两者间的正向效应。

(2)投资者关注度

投资者在互联网搜索引擎上查阅公司信息关键词的频繁程度,直接反映了公众关注程度。企业为满足投资者需要,有意愿树立创新求变的公众形象,主动转型升级。参考王福胜等(2021)[25]的方法,采用上市公司百度搜索指数(RepRE)作为调节变量。表7列(2)中 T e c h F×R e p R E 的交互项系数显着为正,说明投资者关注作为催化因素,发挥了外部监督的“软约束”作用,倒逼企业提高信息披露质量,优化内部治理结构,增强两者间的正向作用。

(3)政府补贴

科技与金融的融合效果可能受到制度激励的影响。政府通过技术审查和项目监管,对符合要求的企业提供直接补贴,保障了创新活动的平稳推进;另外,产业政策调整释放有利信号,撬动社会资本参与到关键领域。参考郭玥(2018)[26]的研究,采用政府补助(Govsubsidy)作为调节变量,表7列(3)中TechF  Govsubsidy的交互项系数显着为正,说明政府补贴的激励作用显着,促进两者的正向关系,进一步提高生产效率。

Govsubsidy的交互项系数显着为正,说明政府补贴的激励作用显着,促进两者的正向关系,进一步提高生产效率。

表7调节效应分析

表7调节效应分析

5 结论与建议

本文检验了地区科技金融发展对企业新质生产力的影响效果。得到主要结论:(1)科技金融通过丰富金融资源供给、加快绿色低碳技术集聚两条路径,助推企业新质生产力发展和全要素生产率的提升;(2)对东部和中部地区、战略性新兴产业、民营企业、非四大外部审计服务企业的生产力发展,激励效果更加显着;(3)具有分析师跟踪多、投资者关注度高、政府扶持力度强等特征的企业,充分发挥了调节效用,强化两者之间的关系。

据研究结论,提出对策建议如下:

(1)加快科技与金融深度融合步伐,紧密围绕新质生产力发展,持续提升科技金融服务质效。在服务主体方面,金融机构需把握数字化转型契机,将人工智能、区块链等技术融入业务全流程,提升服务的精准性和有效性。在服务方式方面,创新搭建集技术研发、专利知识共享、技术转移转化一体化综合性科技金融服务平台,延展服务价值链条。在服务监管方面,需处理好风险防控与创新发展的关系,提升数智风控水平,加快形成风险管控长效机制,助力新质生产力发展行稳致远。

(2)持续深化具有科技属性的市场主体间协同作用,坚持有效市场与有为政府相结合,因地制宜打造科技创新投融资生态圈。从政府端看,应加快构建以政府基金为引导、社会资本为主体的市场化资本筹措机制和风险补偿分担机制,充分发挥财政科技投入的“杠杆撬动”作用,发展壮大长期资本、耐心资本。从市场端看,科技金融要充分结合各地经济发展实际,研发专属金融产品,鼓励支持企业因地制宜开展基础研究、应用研究,以金融资源梯度转移为抓手促进优势要素合理流动,助推各类先进生产要素向发展新质生产力方向顺畅流通。

(3)加强科技型企业全生命周期金融服务,构建与科技创新相适应的科技金融体制机制。持续完善多元化科技金融组织体系建设。探索设立专注服务科技创新和成果转化的科创专营组织,推动商业银行总部设立科技金融事业部、科技贷款中心等,分行设立科技金融中心支行等;加强商业银行与风险投资、担保机构等深度合作,共同服务科技型企业结构性融资需求。另外,建立健全区域科技金融服务效果评估机制,以评促改形成正向激励,将创新产品服务重点科技项目、重点产业链和产业集群等情况纳入评估体系,为新质生产力的高质量发展提供基础保障。

注释:

限于篇幅,主要变量的描述性统计未列示,留存备索。

限于篇幅,主要变量的描述性统计未列示,留存备索。 限于篇幅,替换核心解释变量、工具变量法和双重差分法等稳健性检验结果未列示,留存备索。

限于篇幅,替换核心解释变量、工具变量法和双重差分法等稳健性检验结果未列示,留存备索。

参考文献

[1]纪玉山,代栓平,杨秉瑜,等.发展新质生产力推动我国经济高质量发展[J].工业技术经济,2024,43(2):3\~28.

[2]张玉喜,赵丽丽.中国科技金融投入对科技创新的作用效果—基于静态和动态面板数据模型的实证研究[J].科学学研究,2015,33(2):177\~184,214.

[3]杏稼龙,吴福象.商业模式创新赋能企业关键核心技术突破:内在机制与经验证据[J].研究与发展管理,2023,35(6):112\~124.

[4]刘承良,刘向杰.城市创新创业活力与新兴产业核心技术:空间极化、规模门槛与中介效应[J].中国软科学,2024,(3):212\~224.

[5]洪银兴.新质生产力及其培育和发展[J].经济学动态,2024,(1):3\~11.

[6]郭冠清,谷雨涵.论新质生产力理论对马克思主义生产力理论的创新发展[J].上海经济研究,2024,(5):16\~24.

[7]王宏起,徐玉莲.科技创新与科技金融协同度模型及其应用研究[J].中国软科学,2012,(6):129\~138.

[8]ChowdhuryRH,MaungM.Financial MarketDevelopmentandtheEffectivenessofRamp;D Investment:EvidencefromDevelopedandEmergingCountries[J].Researchin International BusinessandFinance,2012,26(2):258\~272.

[9]张芷若,谷国锋.科技金融与科技创新耦合协调度的空间格局分析[J].经济地理,2019,39(4):50\~58.

[10]张婕,金宁,张云.科技金融投入、区域间经济联系与企业财务绩效——来自长三角G60科创走廊的实证分析[J].上海财经大学学报,2021,23(3):48\~63.

[11]刘元雏,华桂宏.金融科技能否通过缓解金融错配促进企业创新可持续性—来自战略性新兴产业上市公司的经验证据[J].中国科技论坛,2023,(4):122\~132.

[12]王成,刘渝琳.新质生产力促进就业结构转型了吗——基于超边际一般均衡视角的研究[J].经济评论,2024,(3):57\~74.

[13]肖有智,张晓兰,刘欣.新质生产力与企业内部薪酬差距—基于共享发展视角[J].经济评论,2024,(3):75\~91.

[14]周密,王雷,郭佳宏,新质生产力背景下数实融合的测算与时空比较——基于专利共分类方法的研究[J].数量经济技术经济研究,2024,41(7):5\~27.

[15]刘海英,郭文琪.环境税与研发补贴政策组合的绿色技术创新诱导效应[J].科技管理研究,2021,41(1):194\~202.

[16]张秀娥,王卫,于泳波.数智化转型对企业新质生产力的影响研究[J].科学学研究:1\~19.

[17]巩艳红,肖昱玲.科技金融政策对碳中和技术创新的影响[J].中国人口·资源与环境,2024,34(10):66\~79.

[18]黄志刚,张霆.科技金融有助于提高企业出口产品质量吗[J].国际贸易问题,2022,(10):19\~37.

[19]郭金录,金宁,张婕,等.科技金融与企业融资效率—来自长三角城市群高新技术企业的经验证据[J].中央财经大学学报,2023,(10):68\~80.

[20]张玉华,张涛.科技金融对生产性服务业与制造业协同集聚的影响研究[J].中国软科学,2018,(3):47\~55.

[21]史丹,孙光林.数据要素与新质生产力:基于企业全要素生产率视角[J].经济理论与经济管理,2024,44(4):12\~30.

[22]胡伟,张可萌,许志勇,等.数字普惠金融对中小企业技术创新的影响及传导路径研究[J].中国科技论坛,2024,(1):27\~37.

[23]任曙明,王梦娜.科技金融政策能提升科技企业研发投入吗?——来自试点政策的经验证据[J].科学学研究,2024,42(5):977\~990,1052.

[24]李哲,王文翰.“多言寡行”的环境责任表现能否影响银行信贷获取——基于“言”和“行”双维度的文本分析[J].金融研究,2021,(12):116\~132.

[25]王福胜,王也,刘仕煜.网络媒体报道对盈余管理的影响研究——基于投资者异常关注视角的考察[J].南开管理评论,2021,24(5):116\~129.

[26]郭玥.政府创新补助的信号传递机制与企业创新[J].中国工业经济,2018,(9):98\~116.

Mechanisms and Strategies for Empowering the Development of New Quality Productivity in Enterprises Through Science and Technology Finance

Zhang Zijing1,2Li Bowen3Liu Yisheng3 (1.Postdoctoral Research Station,Dalian University of Technology,Dalian 116O81,China;2.School of Economics,Dalian Administrative College,Dalian 116O13,China;3. School of International Business, Zhejiang Yuexiu University,Shaoxing 312O3O,China)

[Abstract]Basedon financial data from non-financialcompanies listedonthe main boardsof the ShanghaiandShenzhen stock exchanges from2O11to2O23,thispaper examinestheimpactofscienceandtechnologyfinanceonnewqualityproductivity. Thefindingsindicatethatoptimizedtech-fiancialservicessignificantlyenhanceproductivityandtotalfactorproductivity,withe sultsremainingrobust.Mediationanalysisreveals thattech finance boosts Ramp;Dinvestmentthrough improvedfunding andreduces costs viabeterresourcealocation,promotinglow-carbontransformation.Heterogeneitytestsshowthattheseefectsaremorepotentineasternandcentralregions,strategicemergingindustris,privatefirmsandnon-Big4auditedcompanies,especilwen accompaniedbyhighanalystcoverage,strong investoratentionand generousregionalsubsidies.Thisstudyprovidesmicro-level evidencesupportingtheroleofsienceandtechologyfianceinadvancingtechnologicalself-elianceandfosteringavituouscycle among technology,industry and finance.

[Key words]scienceand technology finance policy;new qualityproductivity;enterprisesRamp;Dinvestment;green low-carbontechnolog;mediatingefect;moderating efect;reducecostsandincreaseeficiency;analystcoverage;investorattntion; regional subsidies

[Jelclassification]G39;O16

(责任编辑:杨婧)