〔摘 要〕 2018 年《关于开展供应链创新与应用试点的通知》的出台标志着我国供应链数字化的落地与实施, 在高水平对外开放新格局下为企业持续绿色创新提供了新机遇。本文基于2007~2022 年A 股上市公司数据, 采用双向固定双重差分法和调节中介模型, 将供应链数字化对企业持续绿色创新的影响进行评估, 并分析了其影响机制。结果表明, 供应链数字化可以有效提升企业持续绿色创新水平, 经过系列检验后结果依然稳健; 异质性分析表明, 横向上, 供应链数字化有助于规模较大、国有、经营能力较强、股权结构存在关联的企业提高其持续绿色创新水平, 纵向上, 在制造业、高科技行业、非重污染行业和非劳动密集型行业中, 试点政策的效应更加显着; 机制分析发现, 融资约束发挥了部分中介作用, 企业规模在融资约束促进企业持续绿色创新的关系中起正向调节作用。本文结论有助于拓宽微观企业供应链数字化在持续绿色创新领域的研究, 为政府加快供应链智慧转型升级、助力企业持续绿色创新提供了经验证据。

〔关键词〕 供应链数字化 持续绿色创新 融资约束 DID 调节中介效应 企业规模

DOI:10.3969 / j.issn.1004-910X.2024.06.016

〔中图分类号〕F273. 1; F062. 1 〔文献标识码〕A

引 言

在新一轮科技革命和产业变革下, 绿色科技创新是实现新质生产力和经济高质量发展的核心支撑。党的二十大报告指出, 人与自然和谐共生的关键是实现绿色转型; 2023 年12 月召开的中央经济工作会议提出, 通过绿色转型与创新驱动可以实现减碳与经济增长双赢的可持续发展模式。目前, 我国的绿色创新具有规模大、速度快的双重优势, 但存在创新竞争力较小、与国际差距较大等问题。由于企业在短期内的创新仅能获得短暂的超额利润[1,2] , 而竞争优势主要源自长时间内的创新能力[3,4] , 因此要保持企业长期竞争力,必须实现持续绿色创新。内生增长理论认为技术创新是经济增长的决定因素。当市场饱和时, 供应链企业成为经济增长的制约因素。因此, 持续创新供给才能提高消费者的消费意愿, 进而推动经济的长期增长; 另外, 内生增长理论还认为技术创新内生于系统, 既受内部因素如研发专利投入的影响, 又受外部因素如政策的影响, 在此情景下, 供应链创新与应用试点政策的实施强化了技术创新的自我驱动性。因此, 借政策之力研究供应链数字化提升企业持续绿色创新水平, 成为当下理论与实务界的主线。数字技术的迅猛发展为我国经济高质量发展提供了不竭动力, 随着数字技术与实体经济的相互交融, 催生了新的发展业态, 其中供应链数字化便是其中之一。

从供应链数字化概念内涵来看, 广义上, 供应链数字化是在供应链管理中数字技术的使用[5] ;狭义上, 是指充分利用数字技术在供应链成员中起到的数据交互作用, 在满足用户需求的基础上,通过数智赋能商业对供应链的计划、执行和控制进行指导的数字化转型过程[6] 。供应链数字化通过推动传统供应链与新一代信息技术的深度融合,对加快我国企业持续绿色创新的实现发挥了积极作用。企业持续绿色创新是指企业在相当长的时间内保持创新经济效应的同时, 持续不断地推出并实施旨在节能降耗、减少污染、改善环境质量的绿色创新项目的过程[7] , 这个过程具有4 种特征, 分别为时间可持续、经济效益增长可持续、企业发展可持续以及绿色环保[8] 。在“双碳” 目标下, 企业成为应对气候变化和实现绿色发展的重要责任主体, 因此必须以绿色创新为基础, 以持续创新为目标。然而目前企业对现存技术路径存在严重依赖性, 制约了企业绿色创新的积极性;同时, 持续创新面临的众多不确定性以及高昂的投资成本, 使企业陷入融资困境。在技术与资金的双重阻力下, 探讨供应链数字化对企业持续绿色创新的影响具有重要的现实和理论意义。

在研究内容上, 本文创造性地分析供应链数字化对企业持续绿色创新的影响及其机理; 在研究指标上, 本文将供应链创新与应用试点政策作为准自然实验, 能有效应对国家政策指标无法量化的难题; 在研究视角上, 本文从横向和纵向两个层面揭示了试点政策对不同类型企业持续绿色创新的影响; 在研究机制上, 本文同时考虑了试点政策对企业持续绿色创新影响路径的内部性和外部性。

1 文献综述与理论假说

1. 1 供应链数字化对企业持续绿色创新的直接传导机制

根据组织能力理论, 战略组织活动同时需要外部环境资源和应对外部环境的能力, 供应链数字化撬动了企业共享模式的创新与流程的再造[12] ,实现有效配置企业绿色研发资源, 使企业创新模式由传统非环保向智能绿色转变, 而持续绿色创新离不开动态创新能力, 这就需要企业满足技术的渐进与跃迁, 保持绿色创新的动态可持续。以企业内部为视角, 供应链数字化促进了创新研发者之间、创新部门之间的交流, 加速了资源环境信息的及时反馈[9,13] ; 以企业外部为视角, 数字技术加强了供应商与政府、供应商与客户之间的交流,及时满足了客户对创新的需求。因此, 在企业内外, 有效的资源共享和高效的资源整合使企业在生产制造时降低资源消耗、减少污染排放, 在精准匹配市场需求时研发客户需要的可再生绿色产品[11] 。

综上所述, 本文提出假设H1: 在其他条件相同的情况下, 供应链数字化会提升企业持续绿色创新水平。

1. 2 供应链数字化对企业持续绿色创新的间接传导机制

信号传递理论认为, 企业进行数字化转型是涵盖技术更新和向外部传递积极信号的过程[16] ,有助于展现企业资源获取和学习能力, 吸引资本市场进行资金支持, 企业融资压力得到缓解。同时, 数字化转型为企业获取数字资源的边际成本降低以及创新的降本增效提供了重要契机[10] , 即在保持企业资金链稳定的同时挤出更多资金[17] ,再次运用到绿色创新, 实现创新的可持续。在金融机构领域, 金融机构在政府引导下积极加强了与供应链核心企业的合作, 通过信贷和债券等方式为供应链企业提供现金支持[18] , 降低了供应链企业的融资压力; 同时, 金融机构针对产业链的生产经营能力、还款能力及节奏规律, 解决了评估融资企业“还款能力” 和“还款意愿” 的痛点问题, 有效地帮助银行识别客户真实的资金需求并及时监测异常变动。

综上所述, 本文提出假设H2: 供应链数字化可以缓解企业的融资约束进而实现持续绿色创新。

1. 3 供应链数字化对企业持续绿色创新的带调节的中介传导机制

企业规模的调整效应在反映企业的研发支出和追加研发投入潜力的同时, 能够揭示不同规模企业之间资源配置和风险承受能力的显着差异[19] 。从资源分配来看, 大型企业在技术积累和人才储备方面具有明显的优势[20] 。企业规模越大, 其拥有的资源越丰富, 既可以通过“知识积累” 机制实现企业持续性创新, 又可以打破企业“资源壁垒”, 为企业的绿色创新提供不竭动力。根据竞争原理, 企业在市场竞争中不断追求创新和效率提升。由于大型企业规模庞大、经验丰富, 因此更容易实现技术上的领先[21] , 提升企业的竞争能力。同时, 大规模企业所产生的“规模效应” 能够降低企业创新成本, 利于缓解企业在持续绿色创新过程中的资金约束, 使企业实现持续研发。

基于企业规模存在的调节效应, 本文提出假设H3: 企业规模负向调节融资约束对企业持续绿色创新的影响。

2 研究设计

2. 1 样本选取与数据来源

本文以2007~2022 年我国所有A 股上市公司样本作为初始研究对象, 对选取样本进行如下筛选: (1) 剔除金融类企业; (2) 剔除ST、∗ ST 企业; (3) 剔除关键变量数据缺失的样本。最终保留包含3820 家企业的38375 个企业-年度样本观测值。本文对所有连续变量均进行了双向1%的缩尾处理。本文绿色专利数据来源于国家知识产权局, 其他变量均来源于CSMAR 数据库及CNRDS数据库。

2. 2 变量选取

(1) 被解释变量: 企业持续绿色创新水平(OIP)

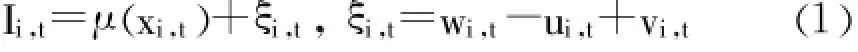

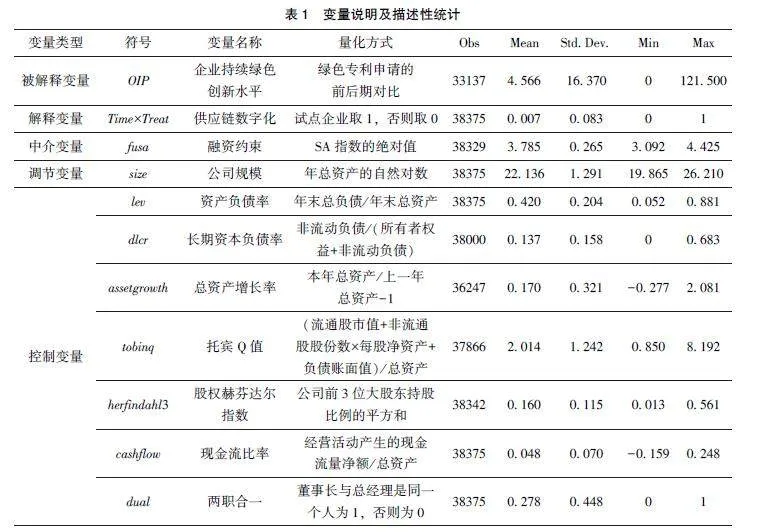

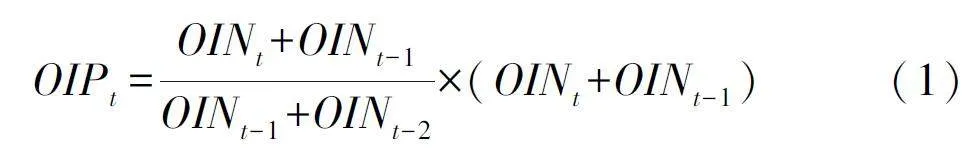

借鉴何郁冰等(2017)[22] 及相关文献的做法,采用绿色专利申请(OIN)的前后期对比来反映企业绿色创新的持续程度, 具体如式(1) 所示。

(2) 核心解释变量: 供应链数字化(Time ×Treat)

将 试点企业设为处理组, 非试点企业设为控制组。具体地, Time 为实施前后年份虚拟变量。即将2018 年及以后年份赋值1, 未实施年份赋值0。Treat 为试点企业虚拟变量, 将试点企业Treat赋值1 纳入处理组, 否则赋值0 纳入控制组。

(3) 中介变量: 融资约束(fusa)

本文选取融资约束作为中介变量。由于SA指数为负数, 因此将其取绝对值后表征融资约束,指数越大表示融资约束程度越大。

(4) 调节变量: 企业规模(size)

本文选取企业规模作为调节变量, 具体取年总资产的自然对数来衡量。

(5) 控制变量

控制变量选取以下可能影响企业持续绿色创新的因素: 资产负债率(lev)、长期资本负债率(dl⁃cr)、总资产增长率(assetgrowth)、托宾Q 值(to⁃binq)、股权赫芬达尔指数(herfindahl3)、现金流比率(cashflow)、两职合一(dual)。具体变量说明如表1 所示。

2. 3 模型设计与变量选择

2. 3. 1 双向固定双重差分模型

构建式(2) 基准模型, 检验供应链数字化对企业持续绿色创新水平的影响:

OIPit =α0 +α1Time ×Treatit +γControlsit +ηi +λt +εit (2)

其中: OIPit为被解释变量, 代表企业i 在第t年的持续绿色创新水平。Time×Treatit 为供应链数字化变量, 其模型系数α1 反映供应链数字化的政策效果, 若α1 为正, 说明供应链数字化提升了企业持续绿色创新水平, 反之则会降低企业持续绿色创新水平。Controlsit为企业层面的控制变量集;ηi 为个体固定效应; λt 为时间固定效应; εit 为随机扰动项。

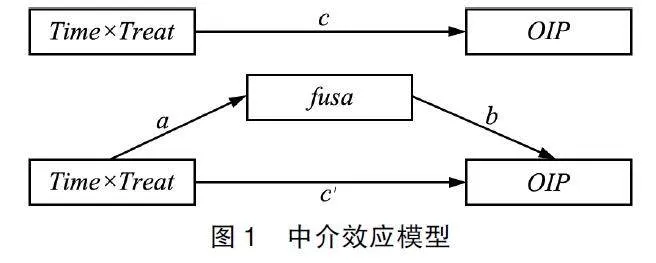

2. 3. 2 中介效应模型

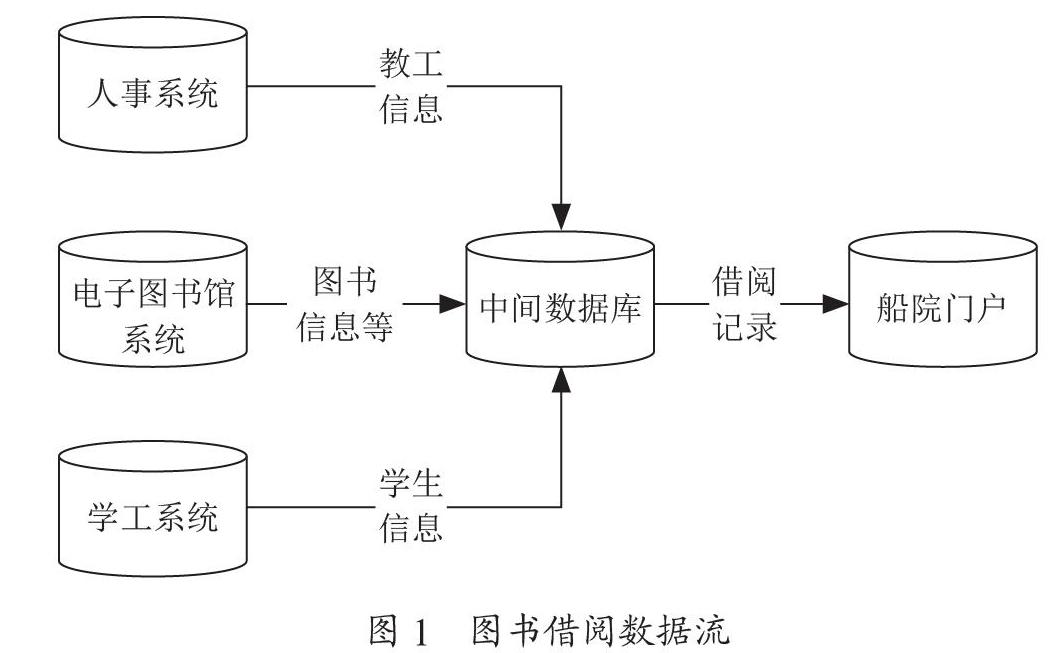

如图1 所示, c 表示解释变量供应链数字化(Time×Treat)对被解释变量企业持续绿色创新水平(OIP)的总效应, c′表示解释变量(Time×Treat)对被解释变量(OIP)产生的直接作用, a∗b 表示解释变量(Time×Treat)通过中介变量融资约束(fu⁃sa)对被解释变量(OIP)的中介效应, 其中c =a∗b+c′。因此可以通过判断直接效应c′是否显着来衡量中介效应, 若c′显着则融资约束为部分中介效应, 反之为完全中介效应。

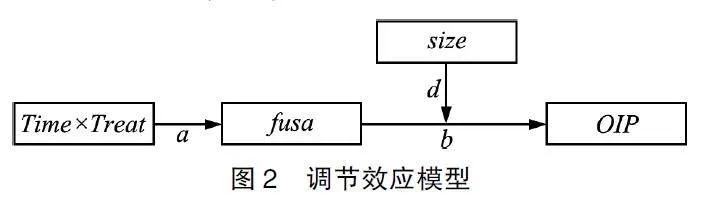

2. 3. 3 带调节的中介效应模型

为进一步厘清供应链数字化对企业持续绿色创新水平的影响路径, 采用带调节的中介效应模型进行进一步检验。该模型可检验调节变量在自变量对因变量的中介路径中的调节作用[23,24] 。基于前文的理论机制分析, 在中介作用的基础上,以企业规模(size)作为调节变量进行研究。由图2可知, d 表示调节变量(size)对中介变量(fusa)影响被解释变量(OIP)的调节效应。

综上, 本文构建如下检验模型:

fusait =β10+β11 Time×Treatit +β12 sizeit +γControlsit +ηi +λt +εit (3)

OIPit = β20 +β21 Time ×Treatit +β22 sizeit +β23 fusa +γControlsit +ηi +λt +εit (4)

OIPit =β30 +β31Time×Treatit +β32fusa+β33sizeit +β34fusa×sizeit +γControlsit +ηi +λt +εit (5)

i =1,2,…,3820(表个体:上市企业), t =2007,2008,…,2022(表时间: 年份), ηi 表示时间固定效应, λt 表示个体固定效应, εit表示随机扰动项。

3 实证分析

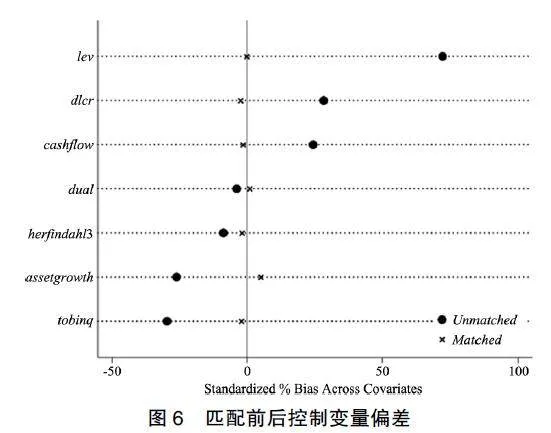

3. 1 平行趋势检验

在分别提前和滞后4 年供应链创新与应用试点政策的时间后, 对处理组和控制组变化差异进行观察。如图3 所示, 在实施政策前, 处理效应系数的置信区间穿过X 轴, 表明处理组与控制组的企业不存在显着差异; 在2018 年供应链创新与应用试点政策实施后, 置信区间逐渐偏离X 轴,平行趋势检验通过验证。

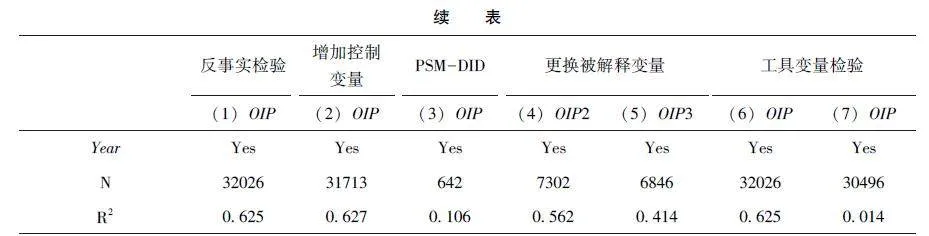

3. 2 双向固定双重差分回归

在表2 中, 所有模型均采用双向固定效应的双重差分回归方法, 并以列(5) 作为参考基准。列(1) 未加入任何控制变量, 供应链数字化的系数在1%水平上显着为正。在列(2) ~(5) 中依次加入控制变量, 结果保持稳定, 证实了供应链数字化对企业绿色创新水平的积极影响, 假说H1得以验证。

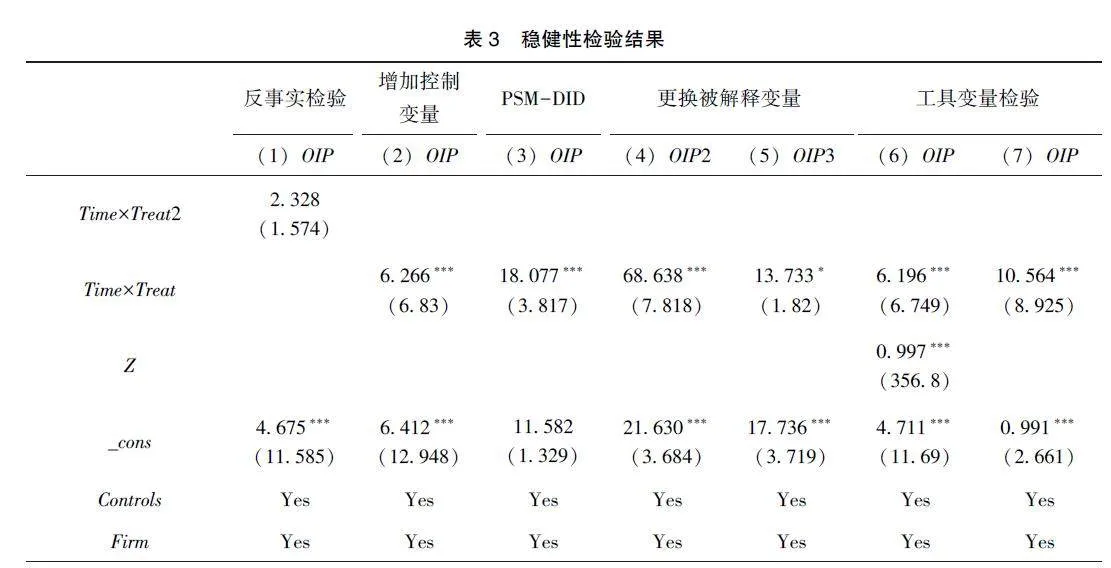

3. 3 稳健性检验

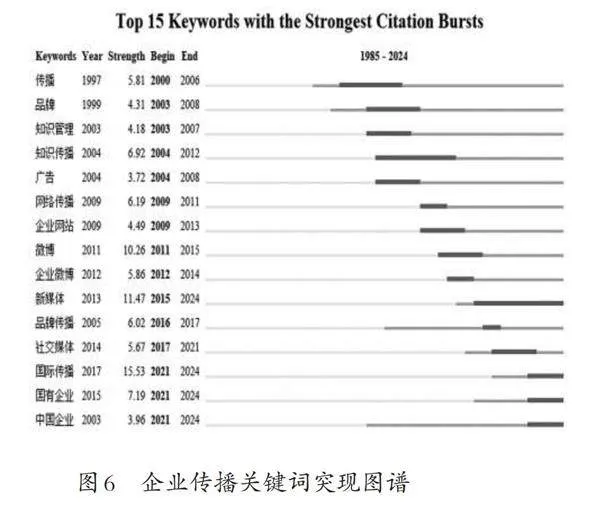

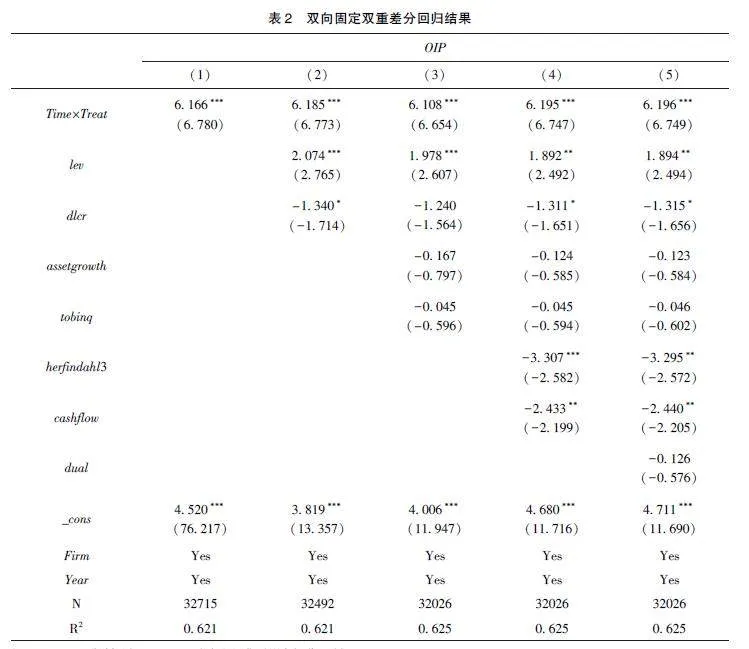

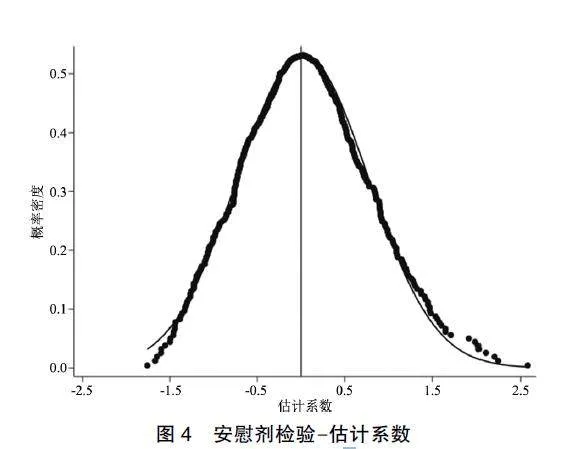

3. 3. 1 安慰剂检验一: 实验组随机化

按照表2 的列(5) 进行回归, 根据虚拟实验得到双向固定双重差分回归估计系数的概率来判断结果的可靠性。为进一步增强安慰剂检验的效力, 将原始数据中对交互项随机抽取500 次, 检验政策系数是否与双向固定双重差分回归结果存在显着差异, 最后绘出交互项Time×Treat 的估计系数分布(图4)和T 值图(图5), 随机抽样系数以0 为均值, 呈正态分布, 随机抽样结果的T 值都位于零值附近, 表明双向固定双重差分回归结果不是偶然得出, 因此结果稳健。

3. 3. 2 安慰剂检验二: 反事实检验

事实上, 除供应链创新与应用试点政策外,在2007~2022 年间的样本期间内可能存在其他的政策或不可观测的影响因素导致企业的持续绿色创新水平出现变化, 使得企业持续绿色创新水平与该政策无关, 通过改变供应链创新与应用试点政策时间的方法进行反事实实验, 即将试点政策提前10 年至2008 年, 且加入控制变量, 具体结果见表3 列(1)。结果显示, 将试点政策提前至2008年后, 估计系数并不显着, 这说明企业的持续绿色创新水平并非由其他政策或其他因素导致的。

3. 3. 3 增加控制变量

管理费用率(mfee)、总资产周转率(ato)也是影响企业持续绿色创新水平的影响因素, 故将其加入控制变量中。采用管理费用与营业收入的比值衡量管理费用率, 以营业收入与平均资产总额的比值衡量总资产周转率。结果如表3 列(2) 所示, 缓解遗漏变量问题后结果既然稳健。

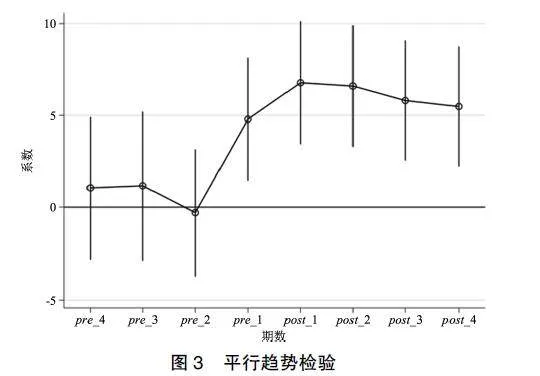

3. 3. 4 PSM-DID

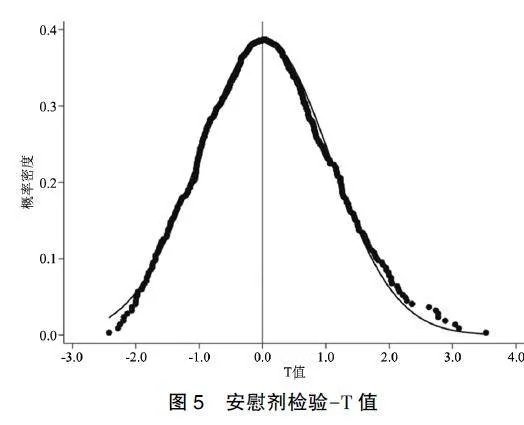

为解决样本中存在的自身系统性差异和选择偏差问题, 选择近邻匹配的PSM-DID 方法重新对处理组和控制组进行回归, 图6 展示出两组样本控制变量的差异明显减小, 且表3 列(3) 显示回归结果依然稳健。

3. 3. 5 更换被解释变量

将绿色专利申请分别更换为绿色发明专利总共申请数量、绿色实用新型专利总共申请数量, 得到企业绿色创新持续程度二(OIP2)和企业的绿色创新持续程度三(OIP3), 重新分别进行回归, 结果如表3 列(4) 和(5) 所示, 依然稳健。

3. 3. 6 工具变量检验

为解决模型可能存在的内生性问题, 将滞后1 期的自变量作为工具变量进行2SLS 回归。表3中的列(6) 和(7) 展示了研究结果, 工具变量与供应链数字化呈显着正相关, 而第二阶段供应链数字化仍然显着。Kleibergen-Paaprk LM 统计量在1%显着水平上拒绝了原假设, 检验值为2200000,大于10, 表明工具变量满足可识别性; Cragg-Don⁃ald Wald F 统计量为130000, 超过了Stock-Yogo 弱工具变量检验在10%显着水平上的临界值, 通过弱工具变量检验, 证明工具变量的有效性。

3. 4 企业异质性分析

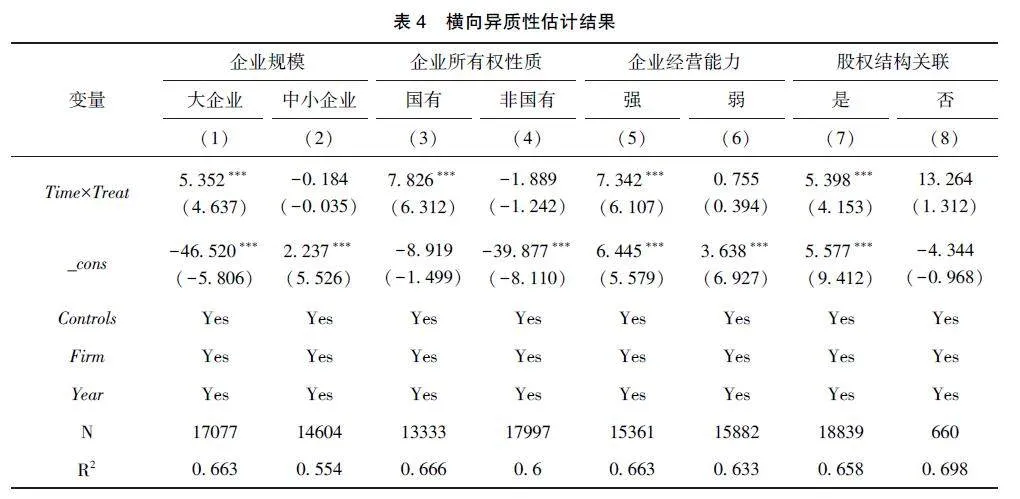

企业的生产行为受多种因素的综合影响, 本文旨在探究供应链数字化对不同类型企业持续绿色创新水平的影响。为此, 本文以企业规模、所有权性质、经营能力、前十大股东的关联性作为横向异质性, 以所处行业作为纵向异质性, 对企业进行异质性研究。3. 4. 1 横向异质性。

(1) 企业规模

以企业规模的中位数作为分界线, 将企业样本划分为大企业和中小企业, 检验供应链数字化对不同规模企业持续绿色创新水平的异质性影响。如表4 中列(1)、(2) 所示, 大型企业的供应链数字化在1%水平上显着为正, 而中小型企业的系数为负, 表明大型企业的供应链数字化影响更为显着。原因可能有: 大企业通常具备更强的政策适应能力, 能更充分地利用规模经济, 有效协调和整合供应链各个环节, 降低整体成本, 从而更容易实现绿色创新。

(2) 企业所有权性质

由于国有企业与非国有企业在组织结构、决策机制以及市场定位方面受到差异化影响, 导致试点政策对企业持续绿色创新水平的影响存在显着差异。将企业样本分为国有和非国有企业, 研究供应链数字化对两类企业持续绿色创新水平的差异化影响。表4 中列(3)、(4) 显示, 国有企业的政策效应系数在1%水平上显着为正, 而非国有企业的样本系数不显着。可能的原因是: 相较于非国有企业, 国有企业通常拥有雄厚的工业基础、完善的生产线布局和成熟的生产技术, 供应链数字化对于国有企业发挥资源集聚及整合优势更为有利, 进而提高其持续绿色创新水平。

(3) 企业经营能力

企业的资源基础论认为, 企业的可持续竞争优势来自于其独特、难以模仿的资源和能力。在这个框架下, 企业经营能力涵盖了管理水平、技术创新、市场开发等多个方面。经营能力较强的企业在供应链创新中能更好地整合、配置和管理资源, 提高创新效率和成功概率。本文根据企业账面市值比中位数将企业样本分为经营能力较强和经营能力较弱两组。如表4 列(5)、(6) 所示,当企业经营能力较强时, 供应链数字化的系数在1%水平上显着为正, 而当企业经营能力较弱时,系数并不显着。这表明经营能力较强的企业试点政策对其持续绿色创新水平的政策效应更为明显。

(4) 股权结构关联

股东关联可以通过减少信息不对称来促进企业内部的信息流通, 从而更有效地整合绿色创新资源, 推动绿色创新的实现。其次, 股权关联可以减少管理层与股东之间的利益冲突, 使企业更能专注于长期可持续的绿色创新目标。表4 列(7)、(8) 的回归结果显示, 当企业股权结构存在关联时, 政策系数显着为正, 而当企业股权结构不存在关联时, 政策系数为正但不显着。这意味着, 股权结构存在关联的企业试点政策对其持续绿色创新水平的政策效应更为明显。

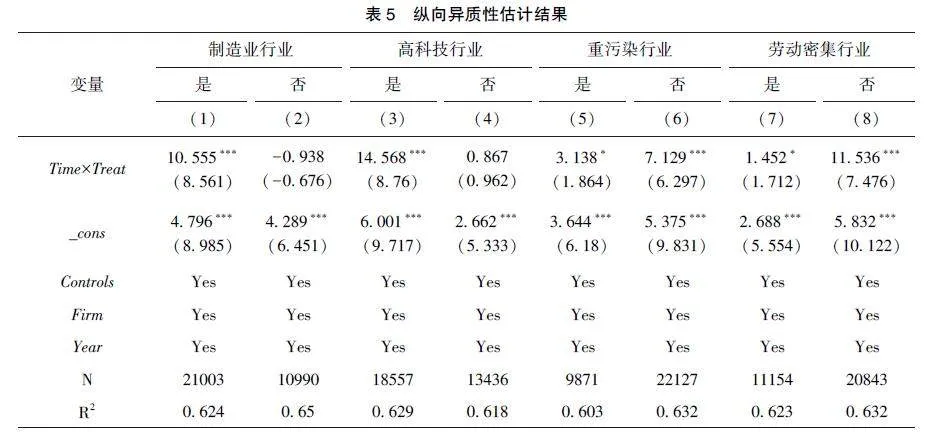

3. 4. 2 纵向异质性

纵向来看, 不同行业在资源配置和创新方面存在差异, 因此, 供应链数字化对企业的影响也可能存在行业之间的异质性。因此本文通过研究供应链数字化效应的行业异质性, 使政策制定者更有针对性地设计促进绿色创新的政策框架, 将经济效益最大化。

(1) 制造业行业

供应链结构不同会使企业受到供应链数字化的影响存在差异。制造业企业与非制造业企业存在供应链结构上的差异, 非制造业企业的供应链相对简单。表5 列(1)、(2) 显示, 制造业行业的企业其政策效应在1%水平上显着为正, 而非制造业企业政策效应不显着。究其原因, 从外部环境来看, 制造业是实体经济的主体, 同时也是创新驱动的主战场。本文试点政策的样本中制造业行业393 个, 占比62. 68%, 通过供应链创新试点的推动可以实现制造业的技术升级, 提高整个产业的附加值、刺激经济增长并提升国家竞争力。从内部因素来看, 制造业供应链通常较为庞大, 不同环节的企业更好地协同合作发挥协同效应, 相比之下, 非制造业产业链较为简单, 实现协同效应的难度较大, 因此制造业企业对持续绿色创新水平的政策效应更为明显。

(2) 高科技行业

按照证监会2012 年行业分类标准对我国上市公司分为高科技行业和非高科技行业, 对两组行业分别进行回归, 表5 中列(3)、(4) 结果显示,高科技行业的政策效应在1%水平上显着为正, 而非高科技行业的系数为正但不显着。原因可能是,高科技行业的本质是依赖于先进技术和创新, 政府可能在高科技行业领域给予更多的政策支持, 因此在供应链中更容易推动绿色创新。

(3) 重污染行业

根据中国证券监督管理委员会2012 年修订的《上市公司行业分类指引》和环保部发布的《上市公司环保核查行业分类管理名录》, 将本文研究样本中9871 个样本定义为重污染行业后进行分组回归, 结果见表5 列(5)、(6), 重污染行业的政策效应在10%水平上显着为正, 而非重污染行业的回归系数在1% 水平上显着为正。原因可能是, 非重污染行业在政府引导下进行供应链创新, 有助于打破路径依赖, 推动新技术的采纳进而找到环保的技术方案, 而重污染行业易受到路径依赖的限制, 难以快速调整生产方式。

(4) 劳动密集型行业

按照证监会行业分类标准, 根据生产要素的密集程度将行业分为劳动密集型和非劳动密集型。回归结果见表5 列(7)、(8), 劳动密集型行业的政策效应在10% 水平上为正, 相较劳动密集型,非劳动密集型行业的政策效应更为显着, 在1%水平上显着为正, 且系数大于劳动密集型行业。可能的原因是, 劳动密集型行业其劳动要素占比较高, 主要集聚大量的低技能劳动力, 对技术和设备的依赖程度较低, 更倾向对现有技术进行模仿改造。而非劳动密集型行业的绿色持续创新研发成本与技术风险虽然较高, 但企业在生产技术改进和持续研发创新的过程中受到政策试点的激励更大。因此, 供应链数字化的提质效应在非劳动密集型企业中更为突出。

4 影响路径实证分析

4. 1 融资约束的中介传导效应检验

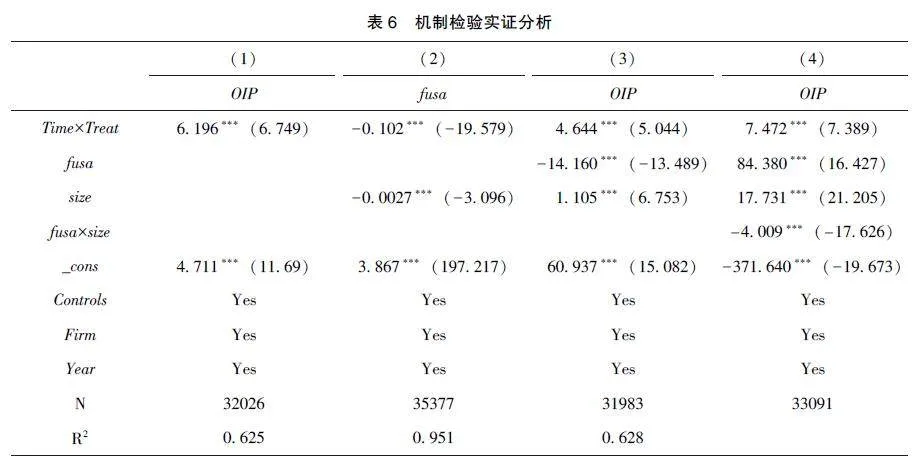

中介传导回归结果如表6 所示, 列(1) 表示供应链数字化对企业持续绿色创新水平的总效应在1%水平上显着, 即试点政策可以有效促进企业持续绿色创新。列(2) 可以看出, 试点政策的效应系数在1% 水平上显着为负, 即试点政策能有效缓解融资约束, 假设H2 成立。列(3)中, 政策效应的系数估计值为4. 644, 且在1%水平上显着为正, 表明中介变量融资约束起部分中介作用, 即供应链数字化既直接影响企业持续绿色创新, 又通过融资约束影响企业持续绿色创新。

4. 2 供应链数字化、融资约束与企业绿色持续创新: 外部影响

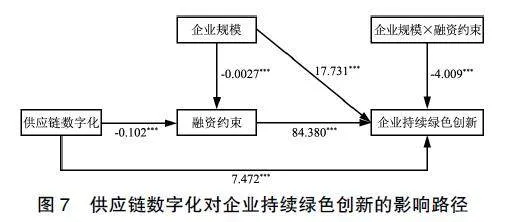

表6 列(4) 显示, 企业规模的估计系数在1%水平上显着为正, 即企业规模对企业持续绿色创新呈正面影响。在中介机制的后半段路径, 企业规模与融资约束交互项的系数在1% 水平上显着为负, 说明企业规模负向调节融资约束对企业持续绿色创新的影响, 假设H3 成立。由此可知,在企业规模的调节下, 其规模越大, 企业的融资约束越小, 进而促进企业进行持续绿色创新。具体影响路径如图7 所示。

5 结论与政策启示

本文利用2007~2022 年上市公司数据, 实证研究供应链数字化对企业持续绿色创新的影响及作用机制。结果表明: 供应链数字化能显着提高企业持续绿色创新水平, 在进行系列稳健性检验后结果依然成立。关于异质性检验, 从横向来看,供应链数字化有利于规模较大、国有、经营能力较强和股权结构存在关联的企业提高其持续绿色创新水平; 纵向来看, 在制造业、高科技行业、非重污染行业和非劳动密集型行业中, 效应更加显着。影响机制表明, 融资约束起部分中介作用, 企业规模在融资约束促进企业持续绿色创新中起正向调节作用。

基于本文的研究结论, 提出如下政策建议:

(1) 充分把握供应链数字化转型机遇。强化企业对供应链数字化转型的引导, 打破企业存在的“不能转、不想转、不会转、不敢转” 的共性问题, 以清晰的路径和低门槛助企纾困, 让企业的数字化转型从“选择题” 转为“必修课”。充分发挥优秀供应链试点企业的标杆作用, “以点带面” 实现更大范围的供应链数字化, 夯实数字化基础。

(2) 加强试点政策的针对性, 即在政策实施过程中做到适配企业内外部条件, 实现“因企施策” 和“因业制宜”, 避免采取过于激进的“一刀切” 方式; 同时, 企业在面对供应链创新与运用试点政策时, 应在深刻理解自身所在行业异质性特征的基础上, 及时总结、学习供应链数字化转型成功经验, 以便更好地形成供应链数字化发展势能, 把握绿色创新机遇。

(3) 应充分考虑向规模较大企业提供更多的数字化转型及融资优惠政策。在维持企业内部现有消费群体的情况下进行内生式扩展, 逐步实现利润积累; 在加强企业与外界创新主体合作的情况下, 进行外延式发展, 逐步扩大企业的创新资源。同时, 应避免盲目扩张而落入“规模陷阱”。

参考文献

[1] Tavassoli S, Karlsson C. Persistence of Various Types of Innova⁃tion Analysed and Explained [ J]. Research Policy, 2015, 44(10): 1887~1901.

[2] 马亮, 高峻, 仲伟俊, 等. 数字化转型助力后发企业技术赶超———企业家精神视角[J]. 管理科学, 2023, 36 (2): 53~74.

[3] Bas L C, Scellato G. Firm Innovation Persistence: A Fresh Lookat the Frameworks of Analysis [J]. Economics of Innovation and New Technology, 2014, 23 (5-6): 423~446.

[4] 胡世亮, 黄永春, 徐高彦. 政策生命周期视角下产业政策不确定性与企业创新质量关系研究[J]. 管理评论, 2023, 35(10): 118~134.

[5] Seyedghorban Z, Tahernejad H, Meriton R, et al. Supply Chain Digitalization: Past, Present and Future [ J]. Production Plan⁃ning & Control, 2020, 31 (2-3): 96~114.

[6] Büyüközkan G, Göçer F. Digital Supply Chain: Literature Re⁃view and a Proposed Framework for Future Research [ J]. Com⁃puters in Industry, 2018, 97: 157~177.

[7] 向刚, 洪洁, 徐建华, 企业绿色持续创新理论与应用初探[J]. 昆明理工大学学报(理工版), 2002, (3): 134~136.

[8] 洪洁, 李琳. 基于生态经济环境下的企业绿色持续创新联盟初探[J]. 经济问题探索, 2008, (7): 58~61.

[9] 宋德勇, 朱文博, 丁海. 企业数字化能否促进绿色技术创新?———基于重污染行业上市公司的考察[ J]. 财经研究,2022, 48 (4): 34~48.

[10] 申明浩, 谭伟杰. 数字化与企业绿色创新表现———基于增量与提质的双重效应识别[J]. 南方经济, 2022, (9): 118~138.

[11] 林永佳, 杨畅, 蔡幸. 企业数字化转型与绿色创新能力升级———基于网络效应的分析[J]. 现代财经( 天津财经大学学报), 2023, 43 (2): 3~19.

[12] 袁淳, 肖土盛, 耿春晓, 等. 数字化转型与企业分工: 专业化还是纵向一体化[J]. 中国工业经济, 2021, (9): 137~155.

[13] 吴非, 胡慧芷, 林慧妍, 等. 企业数字化转型与资本市场表现————来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界, 2021,(7): 130~144.

[14] 罗序斌, 黄亮. 中国制造业高质量转型升级水平测度与省际比较———基于“四化” 并进视角[ J]. 经济问题, 2020,(12): 43~52.

[15] 刘亦文, 高京淋. 数字经济发展对制造业企业投资效率提升的影响[J]. 金融经济学研究, 2024, 39 (2): 73~89.

[16] 章贵桥, 沈婷芝. 专利质量、带量采购中标与企业绩效[J].宏观质量研究, 2023, 11 (3): 1~17.

[17] 张泽南, 钱欣钰, 曹新伟. 企业数字化转型的绿色创新效应研究: 实质性创新还是策略性创新? [ J]. 产业经济研究,2023, (1): 86~100.

[18] 马九杰, 黄建. 涉农企业参股银行对企业主业业绩的影响研究[J]. 湖南大学学报( 社会科学版), 2021, 35 ( 1):35~44.

[19] 李平, 王春晖. 异质企业假定下政府研发资助效应的非线性检验[J]. 世界经济文汇, 2011, (2): 103~120.

[20] 王金明, 斯建华. 数字技术跨国垄断、“卡脖子” 困境与统一大市场构建[J]. 云南社会科学, 2023, (3): 99~111.

[21] 龙小宁, 张美扬. 标准的力量———来自中国标准必要专利的经验证据[ J]. 管理世界, 2023, 39 ( 10): 149 ~ 168,227, 169~173.

[22] 何郁冰, 周慧, 丁佳敏. 技术多元化如何影响企业的持续创新? [J]. 科学学研究, 2017, 35 (12): 1896~1909.

[23] 温忠麟, 张雷, 侯杰泰. 有中介的调节变量和有调节的中介变量[J]. 心理学报, 2006, (3): 448~452.

[24] 张莉, 林与川. 实验研究中的调节变量和中介变量[J]. 管理科学, 2011, 24 (1): 108~116.

(责任编辑: 杨 婧)

基金项目: 国家社会科学基金项目“一带一路 建设对中国天然气贸易格局及国内价格形成机制影响研究” (项目编号: 20BGL289); 新疆财经大学校级科研创新项目“双碳 目标下碳排放权交易政策对能源结构调整的影响研究” (项目编号: XJUFE2023B004)。