〔摘 要〕 在科技强国建设的背景下, 如何提升技术创新能力成为关键议题。本文采用2011~2022年中国A 股上市公司为研究样本, 实证分析战略激进度对企业技术创新的影响。结果发现, 企业战略激进度越高, 技术创新成果越丰富, 且主要通过数字化转型渠道机制实现。此外, 以饮酒文化为代表的关系文化、知识产权保护程度分别在战略激进度影响技术创新中产生负向、正向调节作用。拓展研究发现, 战略激进度对技术创新质量提升效果相对弱化。本文研究结论为管理者决策、激励技术创新与培育高价值专利提供新的思路, 有一定的借鉴意义。

〔关键词〕 战略激进度 技术创新 高价值专利 数字化转型 饮酒文化 关系文化

DOI:10.3969 / j.issn.1004-910X.2024.06.015

〔中图分类号〕F832. 5; F270. 7 〔文献标识码〕A

引 言

党的二十大报告明确强调: “深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略, 以开辟发展新领域和赛道, 不断塑造新的发展动能和竞争优势”, 这强调了创新作为驱动经济发展的关键引擎和持久动力的重要性。同时, 中共中央、国务院于2023 年印发了《质量强国建设纲要》, 旨在实现质量优先、效益优先的发展目标。在这一建设过程中, 高价值专利被视为核心资源, 推动着中国现代化的进程。因此, 加快技术创新与高价值专利的培育显得尤为关键。

尽管我国在科技领域取得了显着进展, 但与全球创新领导者相比, 仍存在差距。根据《2022 年全球创新指数报告》(Global Innovation Index, 简称GII),我国排名第11 位。同时, 我国专利对GDP的贡献率仅有11 6%, 存在专利“大而不强, 多而不优” 的问题。因此, 提高技术创新能力势在必行。基于这一背景, 企业作为创新的重要主体,扮演着引领技术创新的重要角色, 被广泛视为技术变革增长的主要源泉[1] , 它不仅在宏观层面构成一国经济增长的微观基础, 还是克服技术瓶颈的关键力量, 印证了党的二十大坚持“强化企业科技创新主体地位” 的合理性。因此, 深入研究提升技术创新能力及专利价值的方法引发了广泛关注, 为推动科技强国与质量强国的建设提供了必要的战略支持。

目前学术界对企业技术创新的驱动因素进行了广泛的探讨, 主要涵盖了两个关键层面。宏观层面的研究涵盖了诸如宏观产业政策、数字金融、政治关联、政府补贴、税收激励等因素; 在微观层面也进行了全面深入的研究, 企业家精神、高管职业经历、融资效率、股权结构等因素对企业的技术创新均会产生影响。这些研究为深刻洞察企业技术创新的根源提供了有力支持。

企业战略不仅塑造着未来发展方向, 也深刻影响技术创新[2] 。基于战略匹配理论, 企业能够根据环境的动态变化, 灵活地调整战略取向和策略选择, 以实现经营目标。依据这一理论, 战略类型可划分为激进型和保守型两种。激进型战略以积极主动为特征, 企业通过扩大市场份额、拓展产品线、进军新市场等策略, 积极追求经营目标的实现, 此类战略注重创新和市场竞争, 旨在寻求增长机会和差异化优势。Bentley 等(2013)[3]开展了衡量激进型战略的研究, 通过6 个维度对其进行评估, 有效解决了战略激进度难以量化的问题。在这一框架下, 学者深入研究了战略激进度的相关议题, 在投融资活动方面, 战略激进型企业面临的融资制约更加严重、债务期限结构更趋向于短期化和现金持有水平呈现更为充裕的特征。从会计信息特征角度看, 战略激进度的提升伴随着会计信息质量普遍下降、信用评级水平减弱、违规次数增加、分析师预测质量减弱与审计费用上升的趋势。从管理层的角度考察, 战略激进度的提升可能导致高管机会主义减持, 薪酬与业绩的敏感性减弱。综上所述, 这些研究拓展了对企业战略决策的理解, 而且在一定程度上为深入洞察企业技术创新与战略决策的关系提供了重要的理论支持。

本文扩展了战略激进度的研究范畴, 将其与企业技术能力表现纳入同一理论框架, 从而突破了现有研究对战略激进度经济后果关注主要集中在财务领域的局限, 更准确地评估了战略激进度在企业技术创新中所扮演的角色; 深入剖析了战略激进度对企业技术创新的渠道机制。同时, 本文重点关注了关系文化和知识产权保护程度这两个关键因素, 以探究外部环境在战略激进度与技术创新关系之间的调节作用, 为政策制定者创造创新友好型制度环境和政策支持提供建议, 为管理层采取措施积极克服关系文化对创新行为的潜在负面影响提供了指导; 同时, 本文对技术创新的衡量方法进行了扩展, 认识到某些企业可能通过增加专利数量来制造创新繁荣假象, 以满足外界对其创新能力的期望。因此, 本文选择专利价值作为技术创新的代理变量, 提供更为细致、全面、客观和可重复的评估指标, 以更准确地反映专利的实际应用价值。

1 机理分析与研究假设

1. 1 战略激进度与技术创新

战略激进型企业致力于提高或维系良好的技术创新能力。(1) 基于风险厌恶和损失规避理论,战略激进型企业面临较高的经营不确定性, 因此,其通常采取薪酬补偿措施来减轻员工的风险担忧,稳定人力资本, 并规避人才外流。同时, 这些企业构建更为完善的员工薪酬体系, 实施有针对性的薪酬激励措施, 以激发关键员工的投入和创造力[4] ; (2) 管理者的战略决策对于企业的生存与发展具有决定性的影响。根据委托代理理论, 企业或遭遇严重的代理问题。战略激进型企业通常通过股权激励, 将管理者和股东的利益有效绑定,刺激管理者积极寻求新的利润增长点, 专注于长期业绩构建, 更加关注市场环境和技术创新领域,由此提高内部的技术投入[5] 。此外, 战略激进型企业并不会因为创新项目的失败率高、资金需求量大、周期漫长、不确定性高而退缩, 相反, 它们采取一系列措施来应对, 包括实时监测市场环境动态演变和内部效率的优化, 以加强企业的动态能力, 并持续提高对失败的容忍度; 还通过履行企业社会责任[6] , 加强企业形象管理, 树立社会声誉, 积极寻找融资机会, 选择符合企业需求和优惠成本的商业信用融资方案, 为自身实施创新战略和推动技术创新提供了重要支撑。综上, 本文提出如下假设:

H1: 企业战略激进度越高, 技术创新成果越多。

1. 2 战略激进度、数字化转型与技术创新

随着信息技术的迅猛发展和广泛应用, 数字化转型已成为企业实现可持续发展和获取竞争优势的关键手段。战略激进度越高的企业, 越有动机进行数字化转型, 并且其转型程度也更高[7] 。这一趋势可以从以下两个方面来解释: (1) 基于竞争优势理论, 战略激进型企业常以追求竞争优势为目标, 具有长期机会主义倾向, 而数字化转型是一项长期可持续的投资项目, 可以帮助企业突破传统边界与行业壁垒。因此, 战略激进型企业倾向于通过数字化转型催生创新的途径和商业模式, 从而更好地捕捉市场中蕴含的巨大商机, 获取资源保障, 并增强抗风险的能力[8] , 从而更好地实现长期竞争优势; (2) 基于创新理论, 战略激进型企业由于独特的战略定位, 更加注重研发投入与创新, 而创新能力的培养需要对市场环境的即时关照、对一手信息资源的娴熟掌握, 以及对顾客需求的敏锐关注, 也就是需要增强企业动态能力。当以人工智能、区块链、云计算、大数据等尖端技术为基础的数字化转型全面展开时,战略激进型企业便获得了强有力的动态能力的助推机制。数字化转型促进了员工之间的知识分享和沟通, 催生了不同部门之间更紧密的协作, 进而增进了企业组织架构的灵活性, 使其能够更加灵敏地调整内外部资源以适应环境变化[9] ; 同时,数字化转型提供了低成本的交易机会, 为创新资源和合作机会的获取提供了广阔的平台[10] 。正是通过与外部技术专家、学术机构和创新生态系统的合作, 战略激进型企业得以在新兴技术领域进行探索, 更加准确地捕捉市场定位, 满足顾客的多样化需求, 从而夺取市场份额。因此, 为进一步开拓市场、推动产品研发, 战略激进型企业有动机通过数字化转型增强其创新优势。综上, 本文提出如下假设:

H2: 战略激进型企业可以通过数字化转型有效提升其技术创新能力。

1. 3 关系文化的调节作用

在当前的经济、政治和社会环境中, 文化等隐性规范对企业的决策偏好和策略选择产生深刻影响, 尤其是在我国市场机制与制度环境尚未完善的情况下, 历史悠久而深厚的文化显得愈发关键。儒家思想作为主流文化, 孕育了独具特色的关系文化并塑造了根深蒂固的“关系社会”, 对我国企业的行为和绩效产生显着影响。关系文化被定义为“双方之间非正式的、特殊的个人联系, 这种联系受到隐含的心理契约的约束, 并遵循关系的社会规范”[11] 。这种文化强调人际关系、信任和相互依赖的重要性, 以及以人为本的价值观。

在建立关系的过程中, 饮酒文化作为关系文化的典型代表, 具有一定的影响力。饮酒文化可能被视为一种求取暂时快感的“饮鸩止渴” 行为,因为企业往往希望通过饮酒等社交活动来获取实际利益。然而, 这也可能会在企业的技术创新能力方面引发潜在问题。对于企业内部而言, 饮酒文化推崇社交活动和娱乐, 或致员工更倾向于将时间和精力放在社交互动上, 而不是创新项目的开发和推进, 从而减少对技术创新的关注和投入,可能导致企业出现“社交凌驾创新” 的畸形局面。对于企业外部而言, 酒桌文化逐渐被视为一种较为普遍的惯例, 可能会导致企业在技术研发中寻找捷径, 忽视知识储备和研发的长期计划[12] , 此或对企业形象产生负面影响, 引发合作伙伴、客户和投资者对企业的技术创新能力产生疑虑, 削弱企业在技术创新领域的竞争力, 限制了企业在技术创新方面的资源和支持。综上, 本文提出如下假设:

H3: 在关系文化浓厚的区域, 战略激进度对企业技术创新表现的影响被减弱。

1. 4 知识产权的调节作用

知识产权保护是激发创新活力、增强创新原动力的有效手段与基本保障, 其在技术创新中的关键角色不可低估, 涉及法律、政策、制度以及措施等多个维度, 用以保护、运用和流通知识产权[13] 。然而, 由于各地区的经济发展水平与法治建设程度的差异, 知识产权保护程度存在着显着异质性, 这直接影响了企业的技术创新表现。在当前, 技术创新逐渐成为国家综合国力竞争的重要因素。在这种情况下, 知识产权保护制度对于促进技术创新和减少研发溢出损失起到了至关重要的作用。(1) 基于资源依赖理论, 知识产权保护程度高的区域往往具备更强的创新能力和投资意愿, 这使得企业可以更为便捷地获取知识、技术、资金和人才等关键资源; (2) 基于创新驱动理论, 知识产权保护程度高的区域能够为企业提供明确的创新激励机制, 通过确保创新成果的排他性和保护期限, 企业有动力开展高风险、高回报的创新活动, 可有效占领市场竞争制高点。相反, 当知识产权保护程度较低时, 诸多的风险和挑战直接制约了企业的技术创新表现, 削弱了创新的激励效果[14] , 企业难以有效保护自己的创新成果, 限制了自主研发和技术创新的动力。此外,低知识产权保护水平可能引发企业的网络安全问题并增加信息安全风险, 产生商业秘密和机密信息泄露风险, 损害企业的品牌声誉和市场地位,降低了投资者和创新者的信心, 对技术创新产生负面影响。综上, 本文提出如下假设:

H4: 在知识产权保护程度较高的区域, 战略激进度对企业技术创新表现的影响更显着。

2 研究设计

2. 1 数据来源与样本说明

本文选取了2011~2022 年中国A 股上市公司的样本进行分析, 对样本进行了以下处理: (1)剔除了金融行业上市公司; (2) 剔除了被监管机构标注为ST 的特殊公司; (3) 清除了变量存在缺失值的样本。

本文的数据来源于以下途径: 专利数据来自中国研究数据平台, 其他数据均来自于国泰安数据库与中国统计年鉴。在数据处理过程中, 对所有变量在1%的水平上进行了缩尾处理。在数据分析阶段, 采用的数据处理软件为Stata 17. 0。

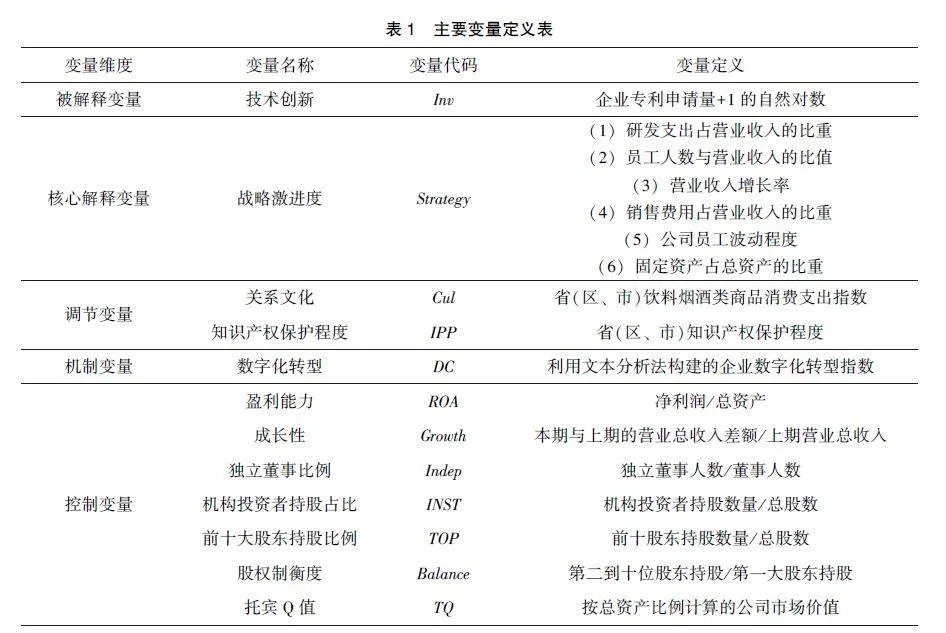

2. 2 变量定义

2. 2. 1 被解释变量

技术创新。专利申请量常被用作衡量企业技术创新水平, 本文在基准回归中选择专利申请量评估企业的技术创新水平。

2. 2. 2 解释变量

战略激进度。借鉴Bentley 等(2013)[3] 的研究, 从6 个维度构建指标衡量公司战略激进度:(1) 研发支出占营业收入的比重; (2) 员工人数与营业收入的比值; (3) 营业收入增长率; (4)销售费用占营业收入的比重; (5) 公司员工波动程度; (6) 固定资产占总资产的比重。公司员工波动程度变量采用的是过去5 年数据的标准差与均值的比值来计算, 其余变量均用过去5 年数据平均值来衡量。根据行业年度, 以上6 个构成变量被分组并按照升序排列。每个组被细分为5 个小组, 其中最小组变量被赋予1 的值, 最大组变量被赋予5 的值, 以此类推。固定资产占总资产的比重变量是反向指标, 通过对这6 个变量的赋值进行求和, 得到最终的战略评分, 该评分的取值范围为6~30, 评分越高表示公司的战略激进度越高, 更倾向于采取战略激进型的策略。

2. 2. 3 渠道变量

数字化转型。基于吴非等(2021)[15] 的研究,本文利用文本分析法构建企业的数字化转型指数,数字化转型被分为底层技术运用和技术实践运用两个主要类别。

2. 2. 4 调节变量

(1) 关系文化。由于缺乏省级酒水消费支出数据, 因此本文借鉴Shen 等(2024)[16] 的做法,选用饮料烟酒类商品消费支出指数近似衡量不同区域的关系文化强度。

(2) 知识产权保护程度。采用编程语言, 爬取全国知识产权发展状况报告的相关数据, 手工整理成描述各省(区、市)知识产权保护程度的面板数据。对于关系文化和知识产权保护程度的少数缺失值, 借鉴武祯妮和尹应凯(2022)[17] 的做法, 采用线性插值法进行补充。

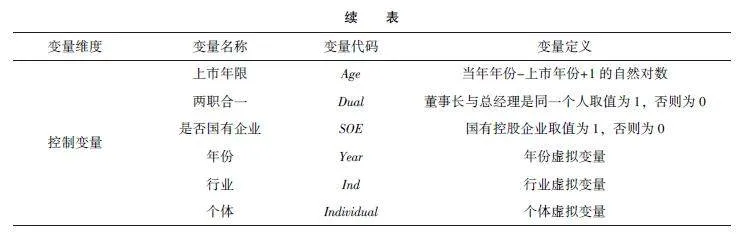

2. 2. 5 控制变量

为排除其他因素对本文数据以及模型回归结果的影响, 选取以下变量作为控制变量, 主要变量定义如表1 所示。

2. 3 模型构建

(1) 基准模型

Inv = α0 + α1Strategy +ΣControls +ΣYear +ΣInd+εi,t (1)

其中, α0 为模型截距项, α1 为战略激进度的回归系数, Controls 代表一系列控制变量, ε 代表随机误差项。此外, 还控制年份、行业固定效应。当α1 显着为正时, H1 得到验证。

(2) 渠道机制模型

DC = β0 + β1Strategy +ΣControls +ΣYear +ΣInd+εi,t (2)

Inv =γ0+γ1Strategy+γ2DC+ΣControls+ΣYear+ΣInd+εi,t (3)

在模型(1) 的基础上, 若α1 显着为正, 则说明战略激进度能促进企业技术创新能力表现。为检验二者之间的渠道机制, 构建战略激进度对数字化转型的回归模型(2), 若β1 显着为正,说明战略激进度能够推动数字化转型。进而构建模型(3), 若γ2 显着为正, 且系数γ1 的数值比α1 有所降低, 表明战略激进度能够推动企业数字化转型, 进而促进企业技术创新表现, 即H2 得到验证。

(3) 调节机制模型

Inv = ω0 + ω1Strategy + ω2Culture + ω3Culture ×Strategy+ΣControls+ΣYear+ΣInd+ε (4)

Inv = χ0 + χ1Strategy + χ2IPP + χ3IPP × Strategy +ΣControls+ΣYear+ΣInd+ε (5)

为验证假设H3 和H4, 分别检验关系文化以及知识产权保护程度的调节效应, 若关系文化与战略激进度的交互项系数ω3 显着为负, 则关系文化负向调节战略激进度与企业技术创新之间的关系, H3 得到验证。H4 同理。

3 实证分析

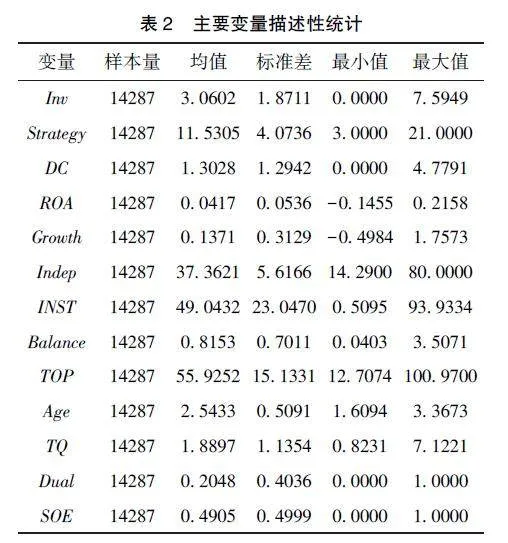

3. 1 描述性统计

本文所研究主要变量的描述性统计结果见表2。技术创新均值为3. 0602, 标准差为1. 8711,揭示了我国企业的技术创新能力存在显着的个体差异, 并且总体水平相对偏低。战略激进度的均值为11. 5305, 表明我国的绝大多数企业尚未采取激进的企业战略。

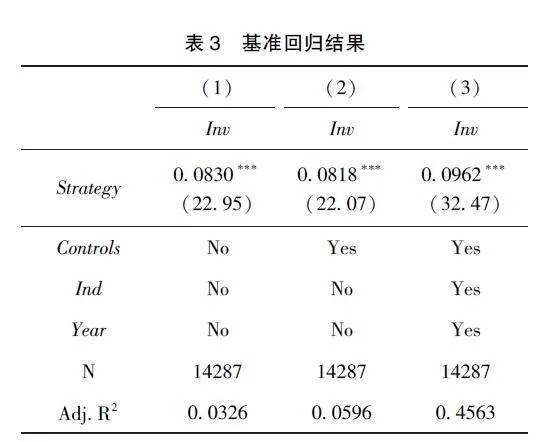

3. 2 基准回归分析

通过稳健标准误回归发现, 多重共线性检验VIF 值(1. 34)小于10, 表明变量间不存在严重的多重共线性关系。为了减轻异方差对研究结论的影响, 本文采用稳健标准误进行多元回归分析。表3 列(1) 未加入控制变量, ES 系数为0. 0830;列(2) 加入核心解释变量, ES 系数为0. 0818; 列(3) 固定行业和年份, 战略激进度对企业技术创新表现的回归系数达到0. 0962, 三者系数均在1%的水平上显着, 综上表明战略激进度确实能够促进企业的技术创新表现, 假设H1 得到验证。

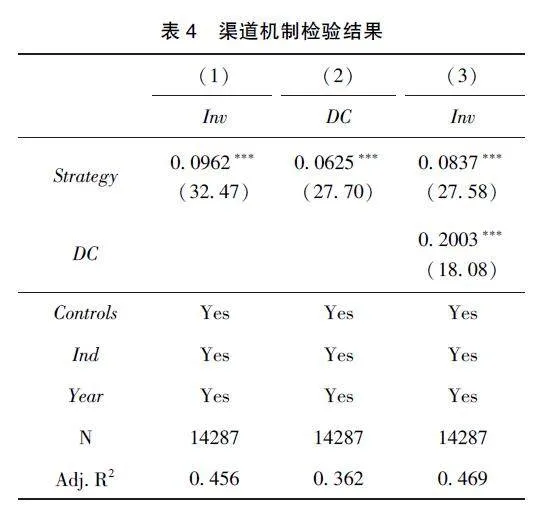

3. 3 渠道机制分析

本文渠道机制检验结果如表4 所示。列(1)显示, 战略激进度显着推动了技术创新, 为明晰二者的作用机制, 检验了数字化转型的渠道。列(2) 显示, 战略激进度对数字化转型的回归系数为0. 0625, 且在1%的水平上显着。列(3) 中战略激进度及数字化转型对技术创新的回归系数分别为0. 0837、0. 2003, 均在1%的水平上显着, 表明战略激进度能够通过数字化转型促进技术创新。假设H2 得到验证。

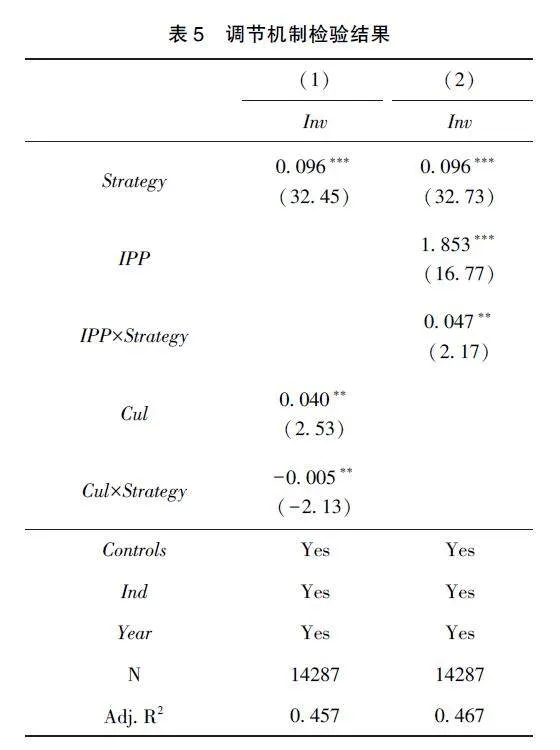

3. 4 调节机制分析

关系文化以及知识产权保护程度的调节效应结果如表5 所示, 列(1) 显示关系文化与战略激进度的交互项系数为-0. 005, 在5% 的水平上显着, 战略激进度对企业技术创新的影响在关系文化氛围浓厚的区域被减弱, 假设H3 得到验证。列(2) 表明知识产权保护程度与战略激进度的交互项系数为0. 047, 且在5%的水平上显着, 说明企业所在区域的知识产权保护程度越高, 战略激进度对企业技术创新的促进作用越强, 假设H4得到验证。

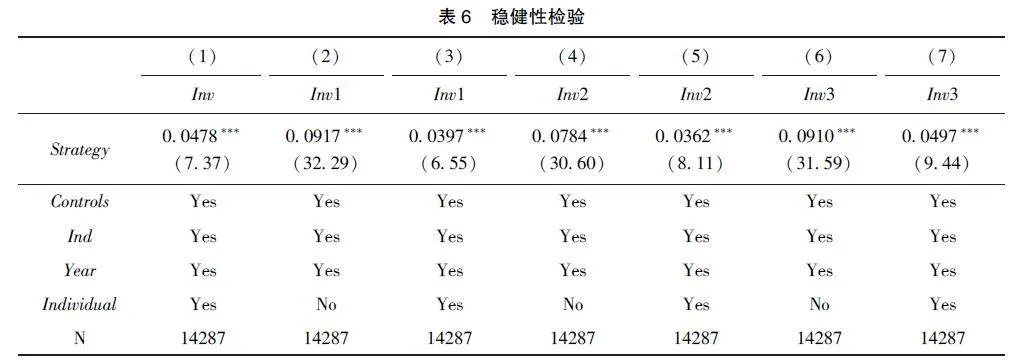

4 稳健性检验与内生性处理

4. 1 个体固定效应

鉴于企业存在一些时间不变的个体效应, 可能对实证研究结果产生影响, 因此, 本文在控制固定的行业和年份基础上, 进一步考虑个体差异,根据表6 列(1) 的结果得出, 经过个体控制后,结果仍然呈现出显着性。

4. 2 替换因变量

专利申请量仅代表了企业在技术创新成果领域的单一数量维度, 某些企业可能通过专利申请来拓展其知识产权组合, 以满足特定需求或实施战略目标。而衡量一个企业的创新能力还需要综合考量专利的质量、技术的实用性及其市场影响力等多方面因素。因此, 单纯依靠专利申请量来评估企业的技术创新能力存在一定的限制。相比之下, 专利授予过程更为严格, 更能准确反映企业的技术创新水平。为了增强研究结论的可靠性,在稳健性检验时选取专利授予量(Inv1)来衡量企业技术创新水平。同时, 发明专利具有更高的创新性和技术深度, 相对于实质性和外观专利, 能够为企业带来更显着的市场竞争优势, 其价值亦因之相较更高。因此, 分别选取企业发明专利申请量(Inv2)和发明专利授予量(Inv3)作为分析的指标。结果如表6 列(2) ~(7) 所示, 战略激进度的系数均在统计上为正且具有显着性。

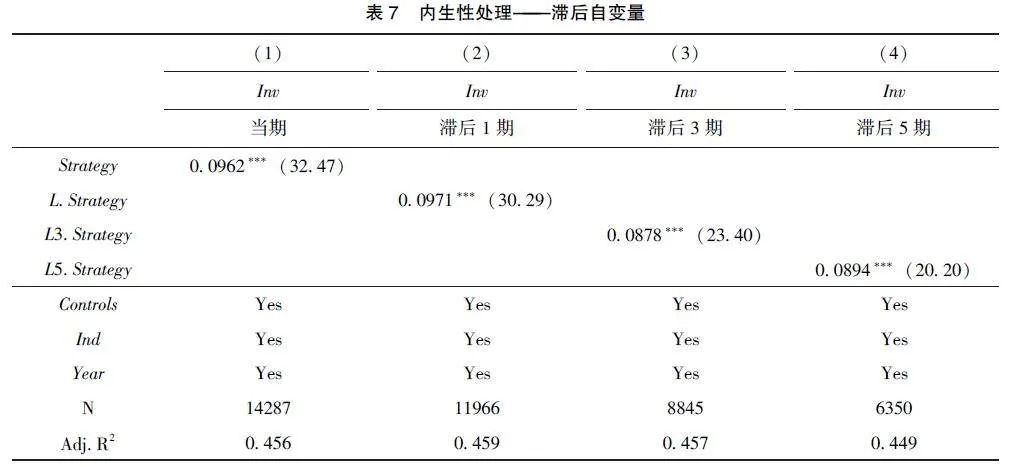

4. 3 滞后自变量

基准回归结果表明, 战略激进度能够推动企业技术创新, 但良好的技术创新能力可以使企业对自身的业绩具有高度自信, 也可能会促使企业加大创新投入, 采纳更为激进的战略规划, 从而实现占据更多市场的目的。为缓解其双向因果带来的内生性问题, 考虑到滞后期的企业战略激进度不易受当期技术创新表现的影响。因此, 本文将企业战略激进度分别滞后1 期、3 期、5 期作为核心解释变量。表7 汇报了滞后自变量的回归结果。列(2) ~(4) 企业战略激进度的回归系数分别为0. 0971、0. 0878 及0. 0894, 均在1%水平上显着,证明了战略激进度所带来的企业技术创新能力提升效应具有一定的时滞性, 也在一定程度上缓解了内生性问题。

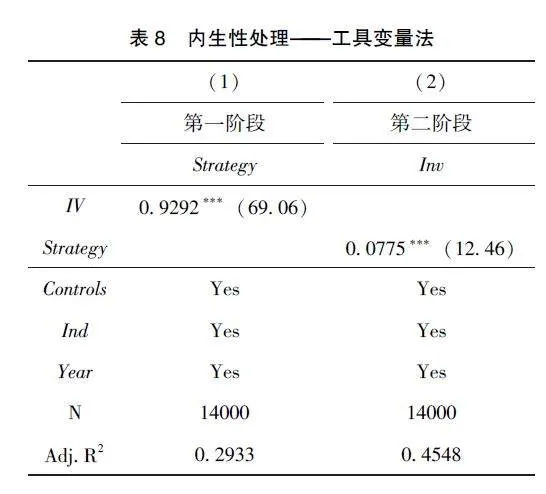

4. 4 工具变量法

企业战略激进度与技术创新可能存在双向因果的关系, 技术创新也可能反向促进战略激进度的提升。新技术、新市场的出现可能引发企业战略的重大变革。为解决模型中可能存在的内生性问题, 借鉴陶锋等(2023)[18] 的做法, 使用同一年度同一行业的战略激进度平均值构建工具变量。若同行业中战略激进度均值较高, 说明为争夺市场优势, 同行业内的企业倾向于采取更加激进的战略, 这符合工具变量相关性的要求。同时, 同一年度同一行业的战略激进度均值并不会直接影响特定企业的技术创新能力, 符合工具变量外生性的要求。

在第一阶段的回归分析中, IV 的回归系数为0. 9292, 在1%的显着水平上显着, 并与预期结果基本一致, 验证了同一年度同一行业的战略激进度的均值与特定企业当年的战略激进度决策之间具有显着正相关关系, 且通过了不可识别检验和弱工具变量检验, 验证了工具变量选择的合理性。在此基础上, 第二阶段回归结果显示战略激进度的回归系数为0. 0775, 且在1% 的水平上显着为正, 表明在考虑了内生性问题后, 基准回归结果仍然成立。

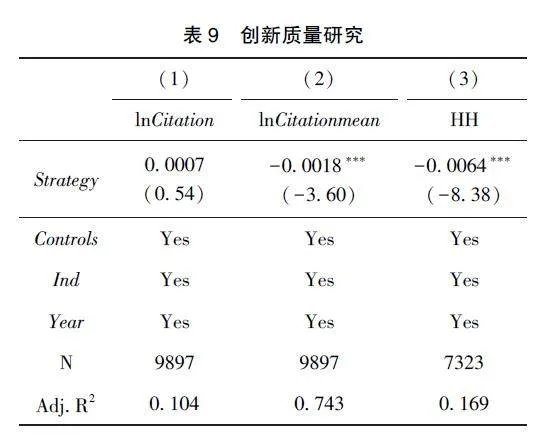

5 超越传统专利数量的创新质量研究

不论是专利申请量, 亦或是专利授予量, 这些数量指标在某种程度上都难以准确揭示专利的深层次价值。高价值专利蕴含着更丰富的技术内涵、创新程度和更广泛的应用前景, 对相关领域和行业的影响更为深远。因此, 在拓展研究里,选取授予专利被引用数量+1 后取对数来衡量技术创新的质量。表9 列(1) 结果显示战略激进度的系数为正, 但并不显着。

然而, 专利的被引用量在时间跨度上存在一定问题, 如果一个专利出现较晚, 其统计的时间段相对较短, 这可能会导致被引用次数受到较大的影响[19] 。学界已尝试采用一些方法进行调整和校正。(1) 借鉴鞠晓生等(2013)[20] 的做法, 本文采用固定效应法, 使用相对被引次数, 将专利当年被引次数除以同一技术领域同年授权所有专利的平均被引次数, 然后汇总至企业层面, 计算出企业技术创新能力; (2) 利用专利知识广度, 通过赫芬达尔-赫希曼指数(HH)计算企业的专利多领域涵盖程度, 以评估其创新质量。随后, 将该专利知识广度信息聚合至企业层面, 考虑企业、年份和专利3 个要素, 全面评估创新能力。列(2)、(3) 的结果显示战略激进度系数均为负且都在1%的水平上显着, 战略激进度对企业的专利相对被引次数、专利知识宽度产生抑制效应。因此可以推断, 战略激进度对企业技术创新质量的提升效果相对有限, 甚至可能导致企业误入“数量疯狂扩张、质量逐渐衰减” 的陷阱。

6 结论与建议

6. 1 研究结论

企业战略是获得竞争优势、实现技术领先和激发创新活力等目标的核心选择。本文基于我国A 股上市公司2011~2022 年的数据, 深度剖析了战略激进度对技术创新的影响机制与运作方式, 同时, 结合了非正式制度, 如文化因素(关系文化),以及正式制度, 如知识产权等, 深层次挖掘了战略激进度对技术创新的多元影响。

研究结论呈现如下: (1) 战略激进型企业显着提升了企业的技术创新水平, 此结论经多次稳健性检验仍能得以证实; (2) 战略激进度有力增强了企业的风险承担能力与失败容忍度, 为企业的长期竞争优势和可持续发展提供了坚实的支撑。此外, 数字化转型在战略激进度提升企业技术创新能力中发挥了关键机制作用。调节效应分析显示, 在关系文化氛围相对薄弱、知识产权保护程度较高的区域, 战略激进度对企业技术创新的增进效应得以显着彰显; (3) 拓展研究揭示, 战略激进度对技术创新质量的影响相对减弱, 甚至呈现负面效应, 特别是在涉及专利引用数量和专利知识广度等技术创新质量指标方面, 突显了战略激进度与技术创新之间复杂而富有深度的关系,为未来研究提供了有力的启示。

6. 2 研究建议

基于上述研究结论, 对于我国机构投资者、企业的战略规划与数字化转型策略的制定、以及政府相关政策的制定, 均具有现实意义。

(1) 针对投资者而言, 往往将激进的企业战略与会计信息质量欠佳等负面特征紧密关联, 实则不然。激进的战略可能催生积极成效, 如提高企业的技术创新水平等。因此, 机构投资者应扮演“长期投资者” 的角色, 聚焦企业的成长潜力与创新能力, 深入挖掘高质量企业的投资价值。同时, 积极参与资本市场的制度机制, 为符合政策与产业发展需求的企业提供稳定且可靠的资金支持, 从而在企业长期高质量发展与投资者回报之间形成良性循环, 实现以资本市场高质量发展服务实体经济的目的。

(2) 针对企业而言, 在当前经济高质量发展阶段, 融入数字经济的浪潮成为我国企业转型升级与技术变革的必然选择。因此, 管理者应将数字化转型作为优先事项, 合理规划转型路径, 并投入充足资源予以支持, 确保企业充分发挥现代技术和数字化工具的创新潜力。同时, 管理者应积极借助数字化转型等多元途径与外部利益相关者沟通, 向外界传递正面讯息, 吸引资金支持, 充分实现技术创新。同时, 专利是创新成果的载体,只有注重提升专利质量, 才能最大程度地释放专利的价值, 并将其有效地转化为市场竞争力。为实现这一目标, 企业应构建并贯彻一体化的专利战略, 明确专利申请和保护的战略长期目标, 培育具有战略性与前瞻性的高价值专利组合, 并将其纳入企业创新策略的整体布局之中。

(3) 针对政府而言, 《质量强国建设纲要》明确了加速专利品质提升和知识产权强国建设的重要性, 并将其确定为未来发展的主攻方向。因此,政府应采用严格的专利评审程序和科学制定的创新评价标准, 构建基于质量与价值导向的知识产权统计指标, 明确并完善高质量知识产权创新政策框架, 优化专利资助奖励政策, 革新考核评价机制, 建立协调的激励与监管治理机制, 确保财政刺激资金有针对性地支持具备真正创新内涵的企业。高度关注正式和非正式制度的构建与发展,并确保两者协同作用, 以实现全面的效果。知识产权保护制度构建了的规范性框架, 促进了技术创新发展。因此, 政府需要在多个领域全面强化知识产权保护措施, 包括但不限于审查授权、司法保护、行业自律等方面的有机协调。此外, 对知识产权侵权行为应实施严格的惩罚性赔偿, 进一步提升高价值专利的保护水平。值得注意的是,由于非正式制度对技术创新的影响呈现双向性。因此, 政府应积极倡导中华优秀传统文化, 推动优秀传统文化创造性转化和创新性发展, 推广积极的非正式制度, 促进协作与知识共享的环境,增强企业的技术创新能力, 规避可能造成负面影响的文化要素。

参考文献

[1] Czarnitzki D, Delanote J. Young Innovative Companies: The NewHigh-growth Firms? [J]. Industrial and Corporate Change, 2013,22 (5): 1315~1340.

[2] 袁蓉丽, 夏圣洁, 王化成. 战略激进度与公司创新[ J]. 经济理论与经济管理, 2020, 351 (3): 86~98.

[3] Bentley K A, Omer T C, Sharp N Y. Business Strategy, Finan⁃cial Reporting Irregularities, and Audit Effort [ J]. Contempora⁃ry Accounting Research, 2013, 30 (2): 780~817.

[4] 李志远, 全晶晶. 企业战略激进程度与关键员工激励机制设计[J]. 经济问题, 2022, (12): 90~97.

[5] 刘婷婷, 高凯, 何晓斐. 高管激励、约束机制与企业创新[J].工业技术经济, 2018, 37 (9): 21~29.

[6] 张多蕾, 许少山, 薛菲, 等. 战略激进度与企业社会责任履行———基于资源获取的视角[ J]. 中国软科学, 2022, 378(6): 111~123.

[7] 罗艳梅, 李秀媛, 张全爽. 战略激进度与制造企业数字化转型———来自中国制造业上市公司的经验证据[ J]. 管理现代化, 2022, 42 (4): 124~131.

[8] 王晓红, 赵美琳, 张少鹏, 等. 企业战略激进度、数字化转型与ESG 表现———企业生命周期的调节作用[ J]. 软科学,2024, 38 (3): 77~84.

[9] 徐向龙. 数字化转型与制造企业技术创新[ J]. 工业技术经济, 2022, 41 (6): 18~25.

[10] Ciriello R F, Richter A, Schwabe G. Digital Innovation [ J].Business & amp; Information Systems Engineering, 2018, 60(6): 563~569.

[ 11] Chen X P, Chen C C. On the Intricacies of the Chinese Guanxi: A Process Model of Guanxi Development [J]. Asia Pa⁃cific Journal of Management, 2004, 21: 305~324.

[12] 刘锦, 叶云龙, 李晓楠. 地区关系文化与企业创新———来自中国内地120 个城市的证据[ J]. 科技进步与对策,2018, 35 (7): 43~50.

[13] 田小平. 数字中国建设、知识产权保护与企业技术创新[J]. 经济体制改革, 2023, (3): 25~33.

[14] Ang J S, Cheng Y, Wu C. Does Enforcement of Intellectual Property Rights Matter in China? Evidence from Financing and Investment Choices in the High-tech Industry [J]. Review of E⁃conomics and Statistics, 2014, 96 (2): 332~348.

[15] 吴非, 胡慧芷, 林慧妍, 等. 企业数字化转型与资本市场表现———来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界, 2021, 37(7): 130~144, 10.

[16] Shen H, Xin J, Gao Y. Insights Into Guanxi and Firm Perfor⁃mance in China: An Integrated Lens of Culture and Guanxi [J].Applied Economics, 2024, 56 (28): 3401~3414.

[17] 武祯妮, 尹应凯. 大气污染防治行动打好了资源型城市的“蓝天保卫战” 吗? [J]. 产业经济研究, 2022, (1): 43~56.

[18] 陶锋, 朱盼, 邱楚芝, 等. 数字技术创新对企业市场价值的影响研究[ J]. 数量经济技术经济研究, 2023, 40 (5):68~91.

[19] 万小丽. 专利质量指标中“ 被引次数” 的深度剖析[ J].情报科学, 2014, 32 (1): 68~73.

[20] 鞠晓生, 卢荻, 虞义华. 融资约束、营运资本管理与企业创新可持续性[J]. 经济研究, 2013, 48 (1): 4~16.

(责任编辑: 张舒逸)

基金项目: 广东省哲学社会科学规划项目“贸易政策不确定性对企业技术创新投融资决策的影响机制研究” (项目编号: GD20CGL22);珠海市哲学社会科学规划课题“知识产权强市战略下珠海市高新技术企业高价值专利判别、测度与培育路径研究” (项目编号: 2023YBB030)。