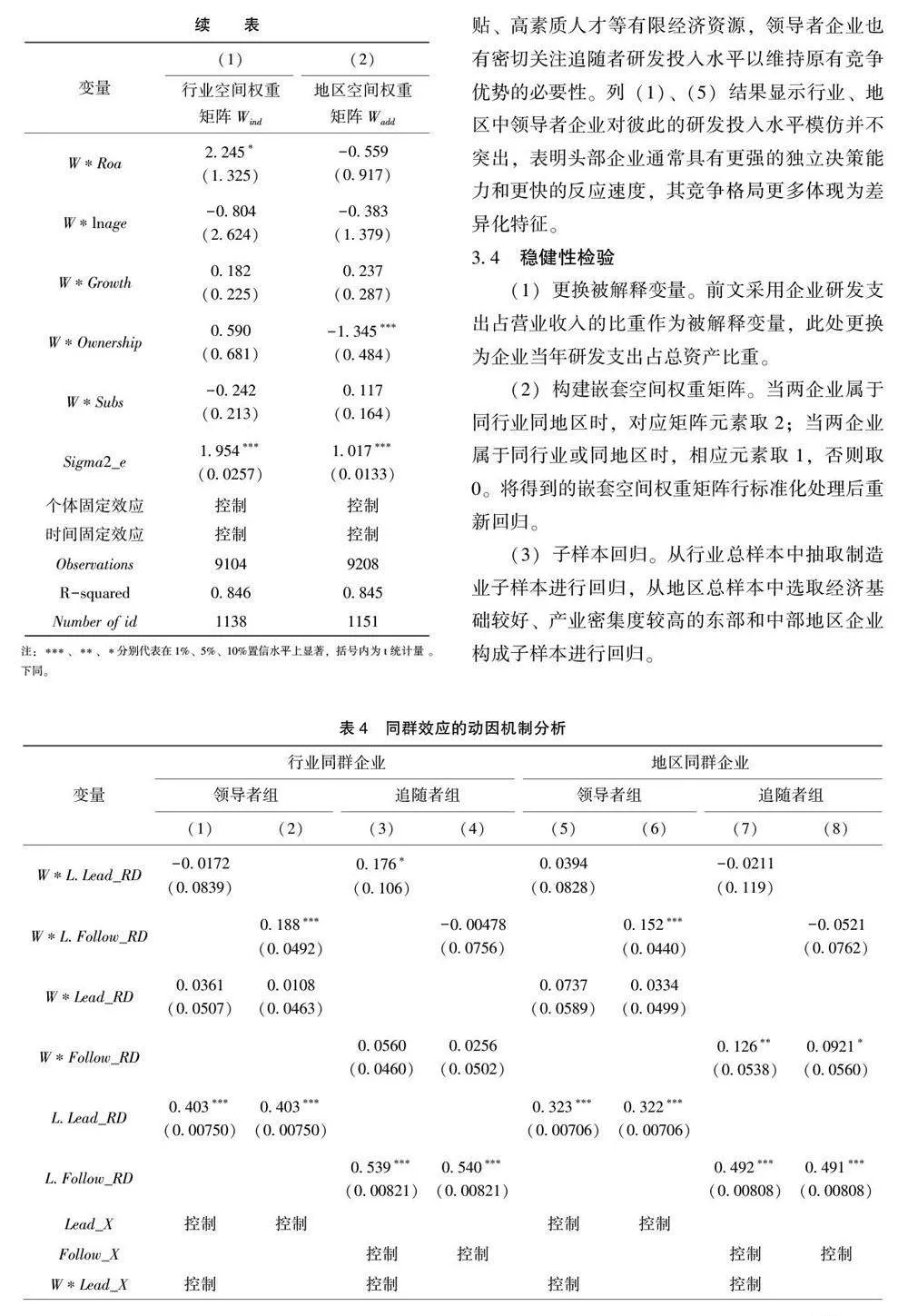

〔摘 要〕 本文选取2014~2022 年A 股上市公司数据, 运用动态空间杜宾模型研究企业创新决策中是否存在行业和地区同群效应。研究结果表明, 企业在决定自身研发投入强度时会参考、模仿行业和地区同群其他企业决策; 进一步分析发现, 领导者和追随者企业间出于学习、竞争等动机的借鉴互动行为是同群效应产生的重要机制。从外部环境来看, 经济政策不确定性、媒体关注度、政府创新偏好因素对企业创新决策同群效应具有调节作用。最后, 合理参考同群企业创新决策有助于提高企业创新成果产出水平, 同群效应可成为相关部门“以点带面” 推动行业和区域创新协同的重要依托。

〔关键词〕 创新决策 同群效应 经济政策不确定性 媒体关注度 政府创新偏好 创新成果产出 创新竞争 空间杜宾模型

DOI:10.3969 / j.issn.1004-910X.2024.10.015

〔中图分类号〕F272; F273. 7 〔文献标识码〕A

引 言

党的二十大报告提出“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位”。《2022 年全国科技经费投入统计公报》显示, 我国企业R&D 经费支出为23878 6 亿元, 较上年增长11 0%; 企业R&D经费支出占全社会77 6%, 较上年提高0 65 个百分点。关键核心技术存在短板、产品附加值偏低仍是我国经济进入高质量发展阶段亟需突破的瓶颈问题, 因此对企业创新研发内外部驱动因素的研究不可或缺。随着互联网技术、数字经济迅速发展, 各类创新要素流动和知识资源传播速度明显加快, 企业对信息的吸收和解读能力提升, 竞争对手间互动、模仿、博弈趋势日益显着。研发创新行为受企业创新能力和意愿驱动的同时, 也在一定范围内表现出传播性和群体相似性。理解群体互动行为对于理解企业战略决策逻辑, 推动企业提升基础研究和原始创新能力具有重要意义。

传统企业财务决策研究大多局限于单一企业内部, 将企业最优决策视为自身财务特征函数。实际决策中, 企业因处于同一行业、同一行政区划等存在诸多关联, 制定财务决策时会学习并回应其他相关企业决策, 这与“同群效应” 不谋而合[1] 。“同群效应” 始于社会心理学范畴, 指某一个体行为决策会受到特定群体内其他个体影响。企业在制定创新决策时也有跟随、参照同群企业的动机。若同群效应在企业创新决策行为中普遍存在, 则说明创新决策同群效应可促进企业间良性互动和竞争机制, 相关部门可以此为依据进行适当外部干预, 鼓励企业建立创新竞合关系, 实现行业和区域创新协同。

鉴于此, 本文将企业研发投入强度作为创新决策的代理变量, 运用动态空间杜宾模型研究企业创新决策中的同群效应及其动因机制, 从行业、地区两个维度较为全面地探讨了企业相互关联、彼此借鉴的决策逻辑。在此基础上, 本文进一步探究经济政策不确定性、媒体关注度和政府创新偏好的调节作用, 以及同群效应对企业创新产出水平的影响, 完善了对企业创新决策的全过程分析, 为我国企业现有创新体系发展提供有益参考。

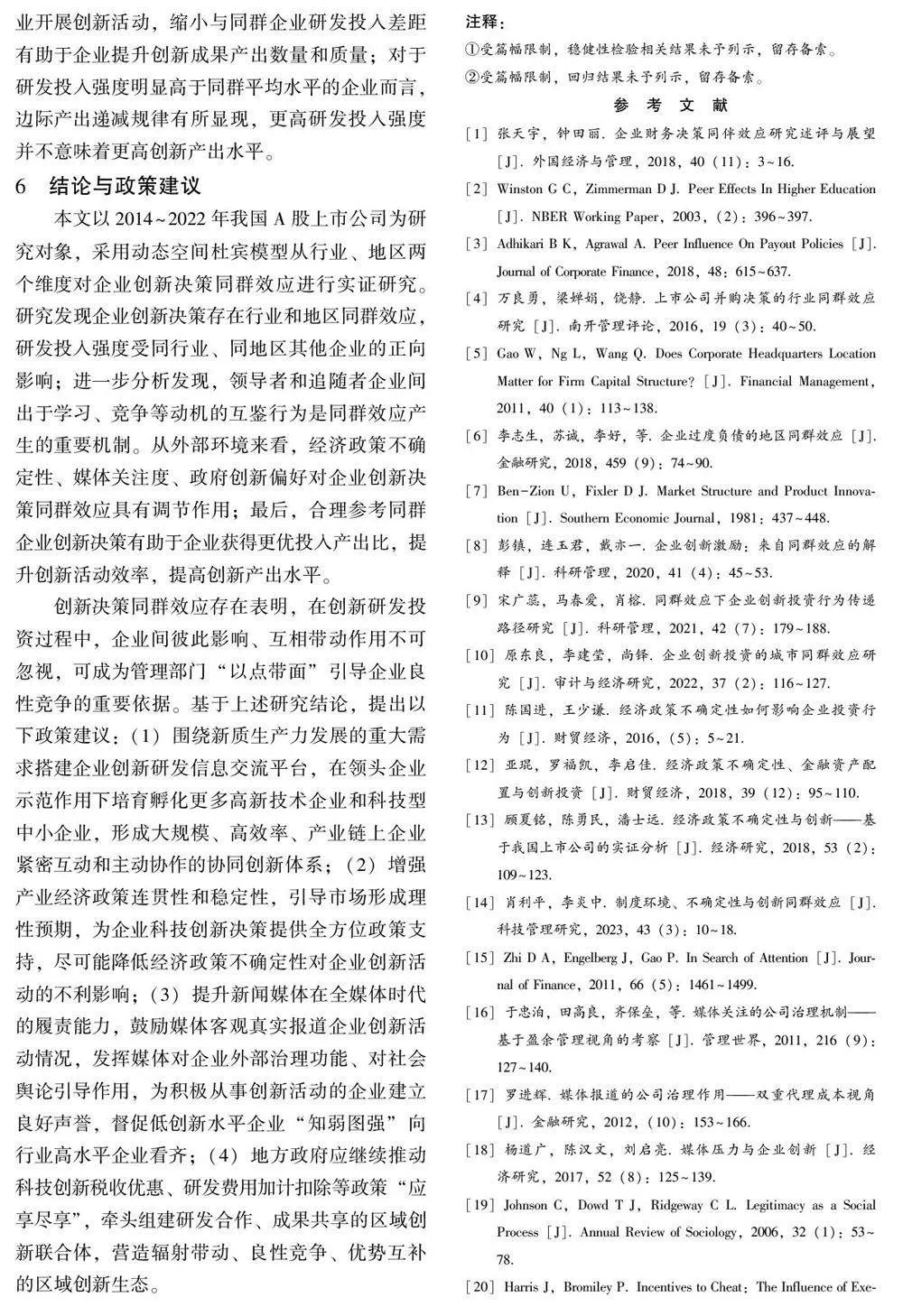

1 文献回顾与研究假设

1. 1 同群效应与企业创新决策

同群效应(Peer Effect)又称同伴效应、同侪效应, 指个体行为人会因某方面的共性组成同伴群体, 个体表现或产出会受到同伴群体的正面或负面影响[2] 。随着“同群效应” 概念引入企业财务决策框架, 许多研究证实企业决策受到同群其他企业影响, 同群效应广泛存在于企业投融资、经营、分配等日常财务活动中。在定义同群企业时, 多数研究将企业处于同一行业定义为“同群”[3,4] , 也有部分研究将企业处于同一地区定义为“同群”[5,6] 。

出于获取有效信息、巩固竞争壁垒等考虑, 企业创新决策中会对同群企业保持密切关注, 对创新动态做出判断并借鉴和跟随。Ben-Zion 和Fix⁃ler[7] 指出, 影响企业创新决策的3 个直接因素包括产品需求、创新成本及其他企业创新行为; 彭镇等[8] 指出, 追求经济效益并不能完全解释企业创新投入增长动机, 为降低决策不确定性、维持相对竞争地位, 企业受同群企业平均研发强度的正向激励作用。宋广蕊等[9] 发现, 同群效应能推动创新投资行为在同行业企业之间传递, 政府管理部门可利用同群效应进行温和外部干预, 推动企业将社会创新需求内化为自愿行为。除同行交流外, 企业创新决策也存在地区层面互动行为。如原东良等[10] 指出, 同地区企业间信息获取成本更低、技术交流渠道更多, 有强烈动机模仿同地区其他企业的决策行为。

综上所述, 创新活动具备较强知识溢出外部性特征, 开放式创新环境中的企业借鉴参考同群企业决策情况能有效降低企业创新活动试错成本,追随行业和区域技术更新进程, 在激烈市场竞争中得以立足。由此, 提出假设H1:H1: 企业创新决策存在行业同群效应和地区同群效应。

1. 2 经济政策不确定性与企业创新决策

企业创新活动不仅需要长期资金投入支持, 还高度依赖于经济政策营造的市场环境。以往研究多认为经济政策不确定性对企业创新决策有“双刃剑” 作用: 在高经济政策不确定性环境下, 企业面临更高经营风险和更严重融资约束[11] , 创新活动的信息不对称和委托代理问题更加突出[12] ,管理层倾向于降低创新研发投入, 增加对高流动性金融资产的配置; 同时, 创新活动具备高风险与高收益并存特性, 部分企业有能力借助不确定性环境带来的机会, 通过产品技术创新取得飞跃式进步[13] 。

经济政策不确定性加剧了市场环境震荡程度,导致企业预测市场行情和经济政策形势难度加大。除少部分拥有强风险偏好的高技术企业倾向于独立制定创新战略, 绝大部分企业需谨慎参考同群企业创新决策, 以控制信息搜寻成本和投资风险,回应利益者相关者的监督[14] 。我国经济发展进入新常态, 产业结构转型升级背景下经济政策不确定性已成为影响企业创新决策的重要因素, 并将进一步增强企业创新决策的同群效应。综合以上论述, 提出假设H2:

H2: 经济政策不确定性对企业创新决策同群效应有正向调节作用。

1. 3 媒体关注度与企业创新决策

新闻媒体已逐渐成为除行政管理、市场竞争之外的重要治理机制。媒体通过对信息搜集、解读和传播对投资者注意力资源进行分配[15] , 参与企业信息环境营造进而影响企业决策制定[16] 。“媒体积极论” 认为媒体对企业经营状况、战略规划的报道能缓解市场中的信息不对称, 声誉机制可减少管理层决策时的机会主义行为[17] ; “媒体消极论” 则认为媒体报道多迎合短期舆论风向, 企业管理层为规避投资者信心受损会出现盈余管理等短视行为[18] ,减少开展需要持续投入的创新活动。

根据制度合法性理论, 媒体是赋予企业合法性的重要外部组织之一[19] , 当企业因媒体报道获得更多公共资源时, 企业需向外界释放合法性信号, 将利益相关者关注转化为对企业发展前景的认可, 避免因资源配置决策偏离行业趋势而造成较大声誉损失[20] 。综上, 媒体关注压力下的企业更有可能关注同行企业创新行为, 对过于保守或激进的创新决策进行符合公众期望的调整。由此提出假设H3:

H3: 媒体关注度对企业创新决策的行业同群效应有正向调节作用。

1. 4 政府创新偏好与企业创新决策

政府创新偏好指政府为提升本地创新水平而提供公共产品的意愿, 政府在科学技术领域的财政支出强度反映这一意愿的真实性和强烈程度。李政和杨思莹[21] 指出, 在政府、市场双轨制资源配置模式下, 我国区域创新系统受到政府支持的深刻影响, 财政科技支出是政府营造区域创新环境、支持区域主体创新的基本手段。

以往研究中资源获取理论[22] 、信号传递理论[23] 、挤出效应理论[24] 等在政府创新偏好对单一企业创新的影响上给出多种解释。考虑到区域内部各主体之间的互相关联以及知识等要素溢出效应, 政府支持创新的期望产出主要在于区域整体创新活动水平及社会价值改进, 而非单个企业短期创新效率或经济收益[21] , 因此需要考虑区域内企业相互关联的影响。(1) 创新活动在投入上具有高风险性、在产出成果上具有准公共性, 纯粹市场机制下企业在制定创新决策时可能会出现“创新惰性”[25] , 而拥有强创新偏好的地方政府能营造浓厚的创新竞争氛围, 缩小区域内企业创新投入差异; (2) 政府与微观创新主体间存在较高程度信息不对称, 区域同群企业之间往往信息透明度更高。在政府创新偏好较强、创新竞争较为激烈的地区, 企业会更注重从同群企业创新决策中解读遗漏的政策信息, 进而调整自身策略。由此, 提出假设H4:H4: 政府创新偏好对企业创新决策的地区同群效应有正向调节作用。

1. 5 同群效应与企业创新成果

企业创新过程具有复杂性, 仅针对研发投入展开研究不能识别企业象征性创新、伪创新等虚增研发经费投入的行为, 无法准确评估创新激励的有效性。在研究企业创新决策时, 应进一步考虑其创新产出表现。如黎文靖和郑曼妮[26] 发现,选择性产业政策更多地激励了企业的“策略性创新”, 创新“数量” 增加但“质量” 并未显着提升; 宋广蕊等[27] 发现, 企业研发投入的行业同群效应能提高企业创新数量和质量, 对于研发经验偏少的企业效果尤甚。

绩效期望差异理论认为, 企业会基于当前实际绩效水平和期望绩效水平间差距制定决策。企业创新最终目的是依靠其创新成果开发新市场并提升自身竞争力, 在创新投入决策上进行模仿同构后, 企业获取遗漏信息、降低决策风险、提高经营活动合法性的初步目标已达成, 而企业间创新竞争最终是实际创新成果的较量。无论是原本创新能力较强还是较弱的企业, 都有提升其创新产出水平来获取更有利竞争地位的动机。据此, 提出假设H5:

H5: 参考同群企业创新决策有助于企业创新成果产出水平的提升。

2 样本选择与模型构建

2. 1 样本选择

本文以2014~2022 年A 股上市公司为研究对象, 行业分类标准为证监会大类行业。原始数据经过如下筛选: (1) 剔除2012 年以后上市的公司; (2) 剔除ST、∗ST 等经营状况异常公司; (3)剔除金融业、房地产业公司; (4) 剔除在样本期内行业代码和注册地发生改变的公司; (5) 剔除同一大类行业内样本少于5 家的公司、同一地区内样本少于10 家的公司; (6) 剔除经营数据缺失的公司, 将非平衡面板数据转化为平衡面板数据,最终行业和地区样本分别包含1138、1151 家上市公司。为避免极端值对研究的影响, 对上市公司数据进行上下1%的Winsor 缩尾处理。

2. 2 模型构建

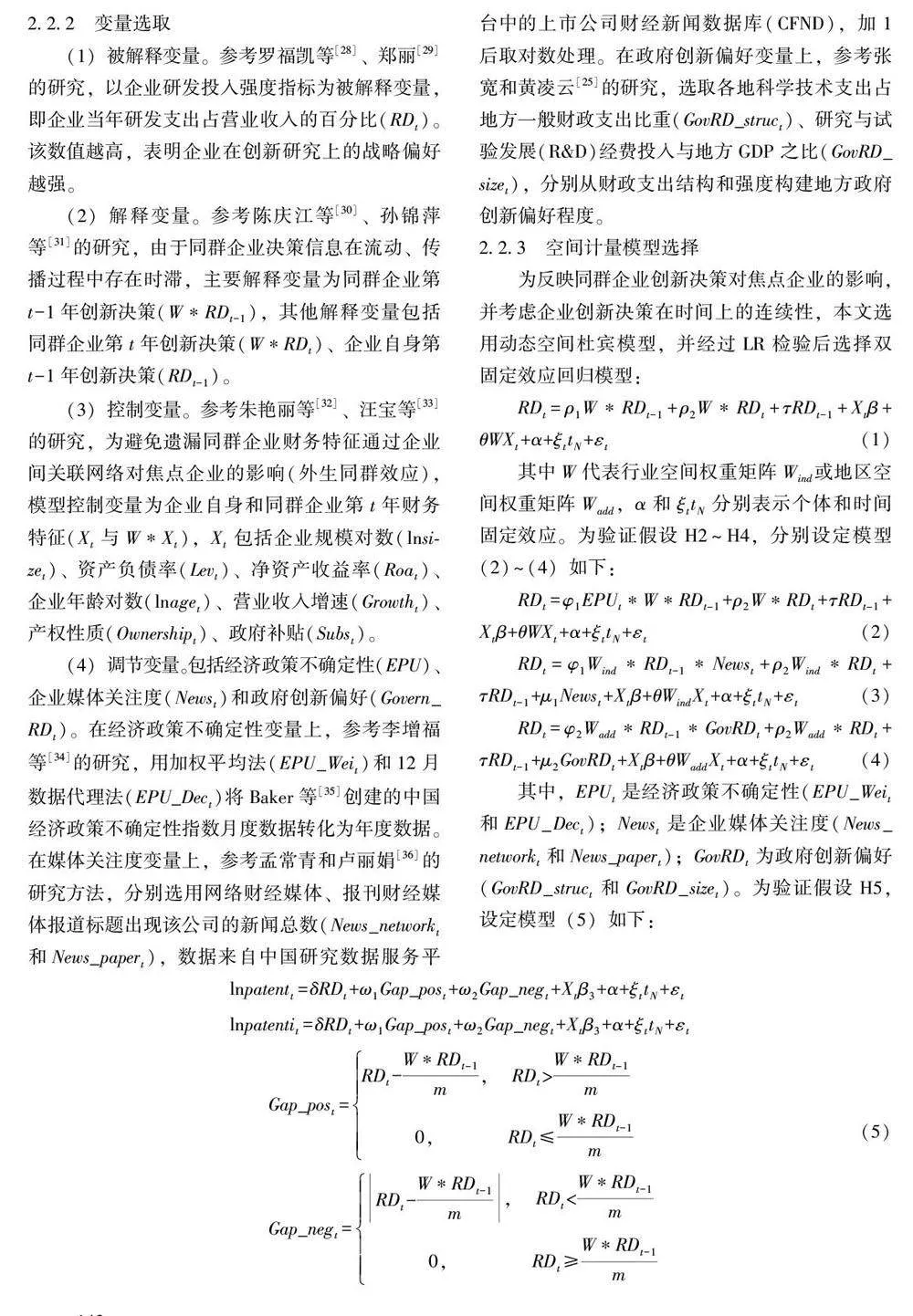

2. 2. 1 空间权重矩阵设定

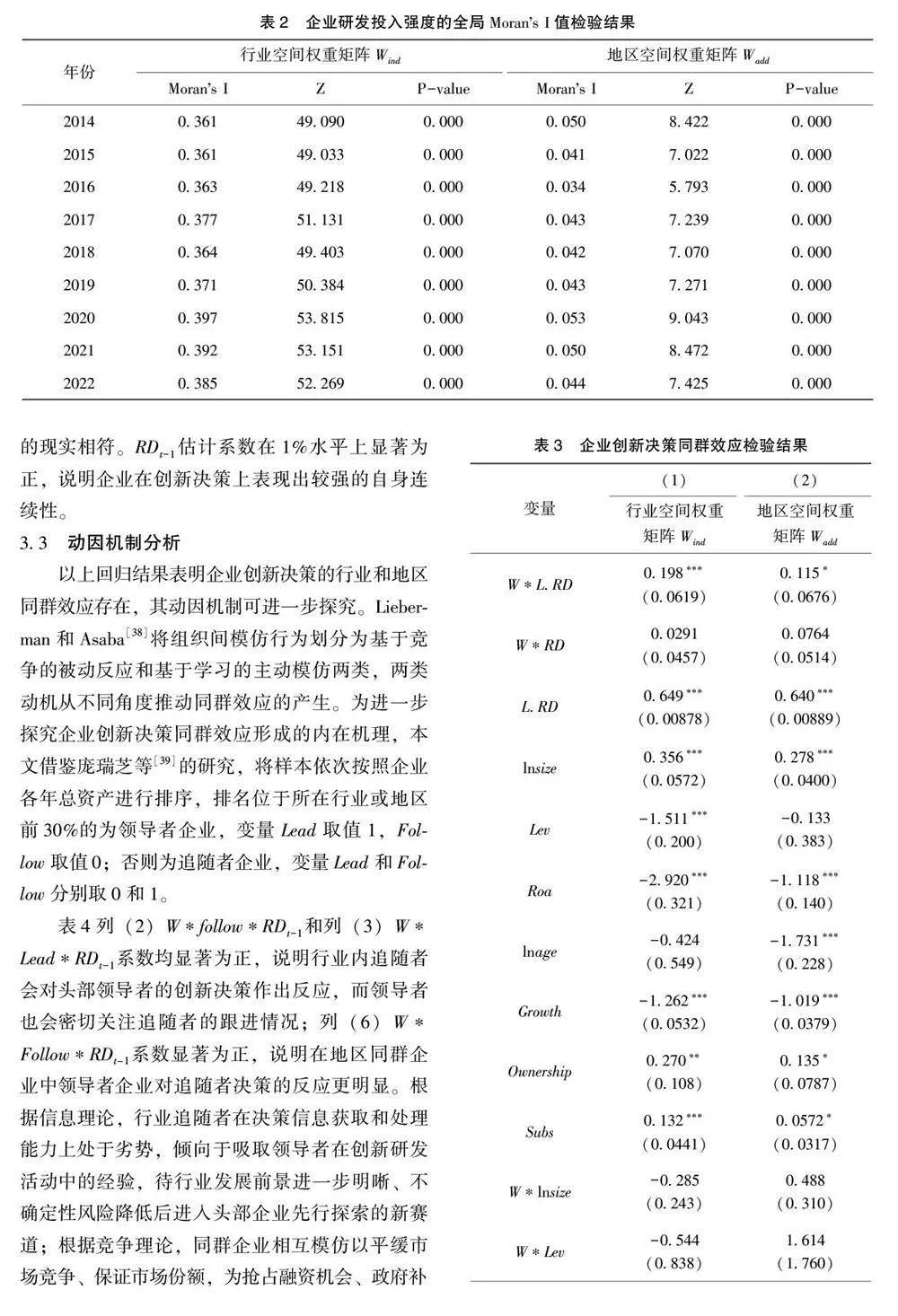

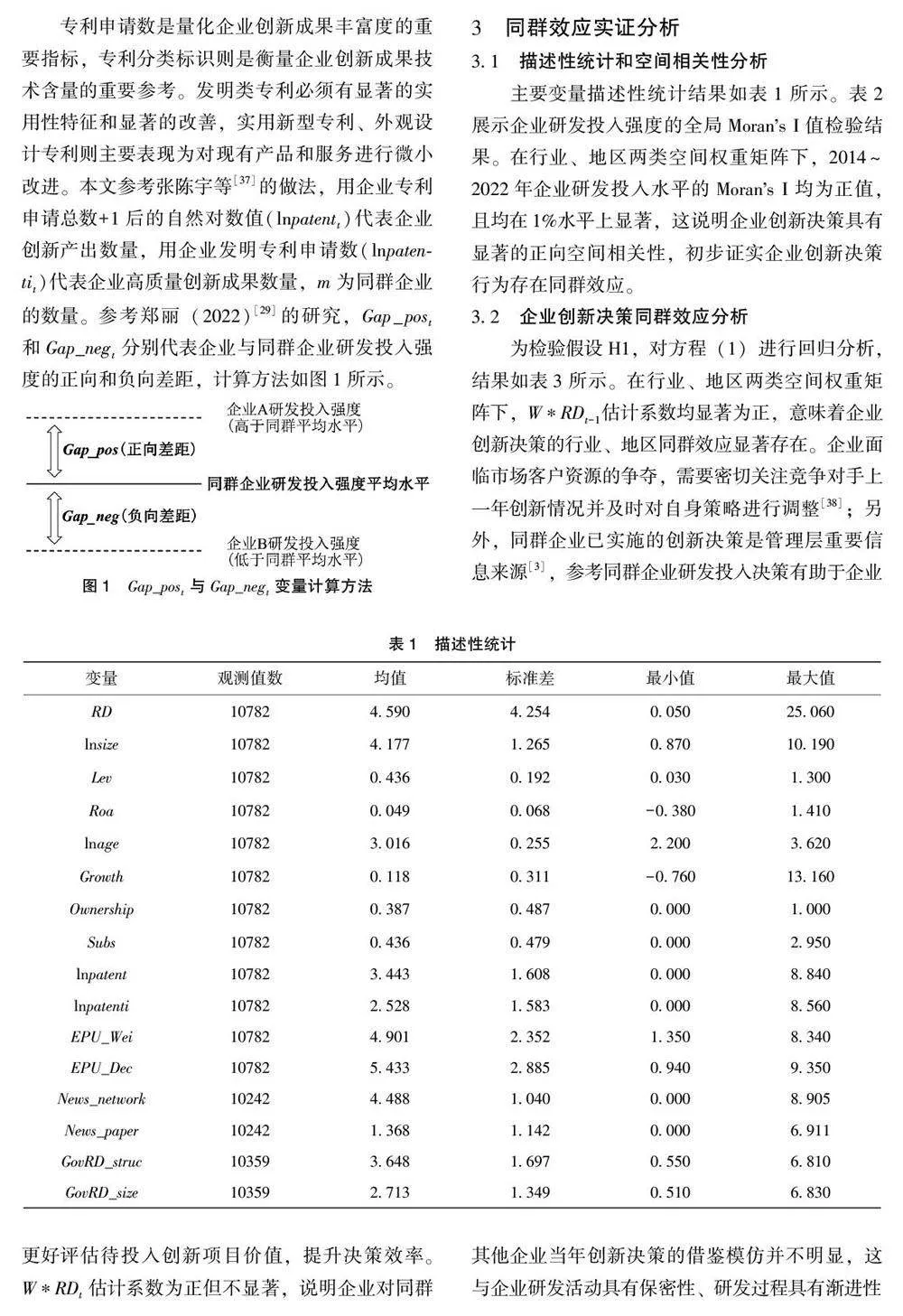

本文所设定空间权重矩阵为N∗N 维的0-1矩阵, 在行业空间权重矩阵中, 与企业i 同属于一个证监会大类行业的即为企业i 的行业同群企业, 赋值为1, 其余为0; 在地区空间权重矩阵中, 与企业i 注册地同属于一个省(区、市)的为企业i 的地区同群企业, 赋值为1, 其余为0。为确保“同群效应” 来自同群其他企业的影响而非企业自身, 将矩阵对角线元素赋值为0。