汪晓文 任 敬 陈南旭

(兰州大学经济学院,兰州 730000)

引 言党的二十大报告明确指出,“深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略,优化重大生产力布局,构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系”。为推动区域协调发展,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》 明确提出,“建立健全区域战略统筹、市场一体化发展”,“促进各类要素合理流动和高效集聚”。区域市场一体化成为高质量推进区域协调发展的应有之义。改革开放以来,地方政府竞争深刻地影响了中国的区域市场建设[1]。地方政府竞争是区域生产要素流动的重要推手,会有力提升区域市场一体化的发展效率[2]; 另外,地方政府竞争引发的行政区间经济和行政手段不统一、市场主体参与度参差不齐等现实问题[3]可能导致市场分割,制约区域市场一体化的发展。面对上述矛盾,地方政府竞争对区域市场一体化的影响效果及作用机制成为亟待研究的重要议题。

现有研究已考察了多种因素对区域市场一体化的影响,如高速公路连通性[4]、金融发展、对外开放和产业结构升级[5]等。上述研究深入揭示了区域市场一体化的形成与发展机制,但忽视了地方政府竞争的作用。地方政府竞争是指地方政府为追求本行政区的利益最大化,利用行政手段争夺经济资源以发展当地经济[6]。在争夺资源的过程中,地方政府竞争会作用于区域经济和区域市场发展,影响区域市场一体化进程[7]。因此,深入探讨地方政府竞争对区域市场一体化的影响机制对推进区域市场一体化具有借鉴意义。

与本文研究密切相关的文献主要有两类: 第一类文献探讨了地方政府竞争对区域经济宏观层面的影响。基于区域协调发展角度,Rota-Graziosi (2019)[8]认为地方政府竞争有利于区域经济协调发展。然而随着社会主义现代化建设持续进行,地方政府的竞争动力越来越强,愈演愈烈的地方政府竞争会加剧区域经济发展差距,进而阻碍区域经济协调发展[9]。罗富政和罗能生(2016)[10]通过古诺博弈模型解释这种负面效应产生的原因:恶性地方政府竞争具有负外部性效应,会强化非正式制度歧视,扩大地区间交易成本差异,不利于区域经济协调化。基于区域经济增长角度,张辽(2017)[11]认为地方政府竞争通过配套环境、政策优惠和制度优化促进区域经济增长。朱金鹤和庞婉玉(2021)[12]提出恶性政府竞争会滋生保护主义、重复建设、公共资源浪费和资源配置效率低下等问题,不利于区域经济增长。第二类文献探讨了地方政府竞争对要素流动微观层面的影响。赵全军(2021)[13]从人才要素出发,认为地方政府参与人才竞争的手段以“资助”、“经营”等政策工具和“主动比拼”、“争试点”、“学习改造” 等策略为主。这种模式在一定程度上加快了人才聚集的进程,为城市快速实现产业升级提供了人才优势。然而,该模式也放大了同质化竞争、市场失灵等问题。吉富星和鲍曙光(2020)[14]从土地要素出发,认为竞争刺激地方政府使用“以地生财”、“以地引资” 为代表的“政策洼地” 招商模式,加大了土地出让力度。随着竞争加剧,这种模式将刺激房价进一步攀升,造成土地资源不合理利用和生态环境恶化等问题。钟军委和万道侠(2018)[15]从资本要素出发,认为地方政府竞争通过税收和财政两种途径影响区域资本空间配置效率。具体而言,地方政府税收竞争与区域资本配置效率呈正相关,而财政支出竞争与区域资本配置效率呈负相关。

综上所述,现有研究未能将区域市场一体化作为整体分析,地方政府竞争对区域市场一体化的影响机制也有待阐明。为此,本文从区域市场一体化4 个层面出发,阐释地方政府竞争对区域市场一体化的影响机制,丰富相关研究; 在实证层面,借助2012~2021 年长三角城市群的相关数据对理论机制进行检验,从数字经济发展水平和制造业升级水平两个维度展开异质性分析①,并进一步探讨地方政府竞争对区域市场一体化的传导路径。

1 理论框架1.1 地方政府竞争与区域市场一体化为追求政绩,地方政府展开一系列竞争行为,这些行为深刻地影响了区域市场环境。具体而言,地方政府主要通过税收、招商引资和基础设施建设3 个途径影响区域市场的4 个层面: 要素市场、产业经济、基础设施和公共服务[16]。因此,本文充分考虑了区域市场一体化的4 个层面,辩证分析了地方政府竞争对区域市场一体化的影响。

从要素市场一体化层面来看,良性政府竞争②有利于打破区域行政壁垒,促进生产要素在区域间自由流动[17]。在此基础上,有利于推动区域发展自由贸易,形成自由化的市场竞争格局,促进区域要素市场一体化。然而,地方政府着眼于本行政区短期经济利益的提升会导致竞争加剧,使良性政府竞争逐渐演变为恶性政府竞争③,进而滋生地方保护主义。其中,贸易壁垒是地方保护主义的主要表现形式。在区域间形成贸易壁垒会抑制生产要素在区域内的自由流动,加剧要素市场分割化趋势,进而不利于区域要素市场一体化。

从产业经济一体化层面来看,在合作共赢理念的指导下,良性竞争的地方政府在制定产业发展方向和规划产业布局时,会充分考虑各自行政区的资源禀赋与产业优势,以避免陷入重复建设、地方保护主义的误区,从而推动区域产业经济的协同化、一体化发展[10]。然而,随着竞争加剧,地方政府重视短期经济的快速增长而忽视区域长远利益,地方政府竞争演变为恶性竞争。具体表现为: 盲目投资高利润且周期短的生产性建设项目,形成粗放式的经济增长模式,引发产业结构趋同、失衡及扭曲的问题,不利于区域产业市场一体化。

从基础设施一体化层面来看,良性竞争的地方政府在对基础设施项目进行审批和规划时,会立足于整个区域的发展,统筹规划,推动基础设施在区域内实现互联互通,进而促进区域基础设施一体化。然而,若过度追求本行政区的利益,地方政府会采用恶性竞争的手段。这必然导致地方政府的投资重心偏向区内基础设施项目,同时大幅缩减对跨区域基础设施的投资力度,进而抑制区域基础设施一体化。

从公共服务一体化层面来看,良性竞争的地方政府通过调整支出方向和优化财政收支结构的方式合理有效地制定财政政策,推动区域公共服务均等化,为区域内人才要素的自由流动提供必要的社会条件和制度保障[18]。然而,在本地区经济利益的驱动下,地方政府采取恶性竞争的手段,势必会削减对公共服务的发展和支持力度,将支出重心转移到生产性建设中,以获得短期内经济利益的快速增长。这一趋势会限制教育、医疗、文化等公共事业的发展,导致区域整体公共服务配套功能的缺失和财政支出结构的失衡,不利于区域公共服务一体化。综上,提出:

假设1: 地方政府竞争对区域市场一体化既有动力又有阻力,而最终的影响效果取决于地方政府竞争的强度。因而,地方政府竞争对区域市场一体化存在倒“U” 型关系。

1.2 异质性分析数字经济利用数据共享技术,将直接渗透到人才、资本等生产要素中,缓解区域间信息不对称,进一步打破要素流动壁垒,促进要素在区域间自由有序流动。同时,依托大数据等关键技术支撑,数字经济将进一步打破地理与空间的限制,推动生产要素与交通、教育、医疗、技术等资源跨区域流动、交互与共享,增进行政区间的经济交流[19],推动区域市场一体化。与低数字经济发展水平地区相比,高数字经济发展水平地区可以更有效地发挥数字经济的作用,缓解可能存在的恶性地方政府竞争对区域市场一体化的抑制作用。

地方政府通过外资、公共供给和税收3 个途径,在技术创新领域展开竞争,对制造业升级产生一定的本地效应和空间溢出效应。因此,制造业升级一定程度上得益于地方政府在技术创新领域争夺人才、技术等生产要素[20]。随着制造业升级进程的推进,高制造业升级水平地区对人才、技术的需求加大,地方政府在技术创新领域的竞争加剧。这在一定程度上提高了高制造业升级水平地区地方政府恶性竞争的可能性。综上,提出:

假设2: 地方政府竞争对区域市场一体化的影响在数字经济发展水平和制造业升级水平方面存在异质性。

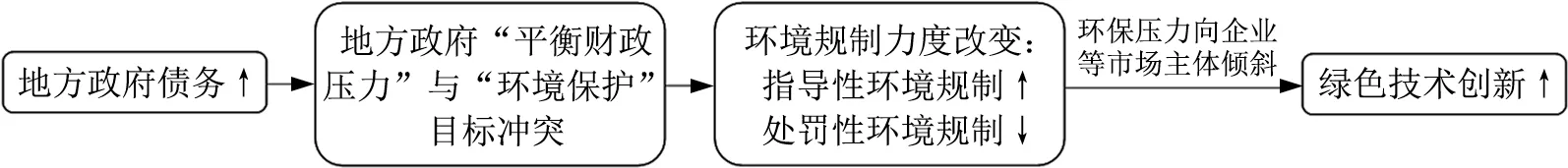

1.3 传导路径地方政府竞争对区域市场一体化的影响可能存在如下传导路径: (1) 金融资源流动性最强,能极大调动区域内其他生产要素资源,释放区域经济潜能。因此,金融资源是地方政府竞争的核心资源[21]。地方政府良性竞争有利于推动区域内金融部门发展,完善金融部门功能; 恶性竞争会导致地方政府追求短期金融事业发展效益而干扰正常金融市场运行秩序,对区域金融发展产生负面影响。而金融发展是区域市场一体化的重要影响因素。金融水平的提高会改善区域资源错配现象,优化区域协同发展,推动区域市场一体化进程[22]; (2) 地方政府围绕区域发展环境、区域优惠政策和政府制度设计3 个方面展开竞争,以争夺区域外生产要素,影响区域对外开放进程。良性的地方政府竞争有利于优化区域基础设施建设和区域发展环境,提高区域对外资的吸引力,促进区域对外开放; 恶性的地方政府竞争不利于区域健康和可持续发展,会扰乱区域发展秩序,阻碍区域对外开放进程。而对外开放与区域市场一体化呈正相关。生产要素在区域内外实现自由流动,有利于区域吸收有效生产要素,提高区域资源配置效率,进一步优化产业分工,实现区域协同发展[5],推动区域市场一体化。综上,提出:

假设3: 地方政府竞争可以通过改变区域金融发展和对外开放水平影响区域市场一体化。

2 研究设计2.1 样本选择和数据来源本文采用2012~2021 年长三角城市群的相关指标,数据主要来源于各市的统计年鉴。考虑到模型设定中部分变量指标存在数值量纲及标准差偏大等问题,借鉴黄丙志和寿亦如(2021)[23]的研究,对GC取自然对数,以缓解或消除回归偏差造成的干扰。

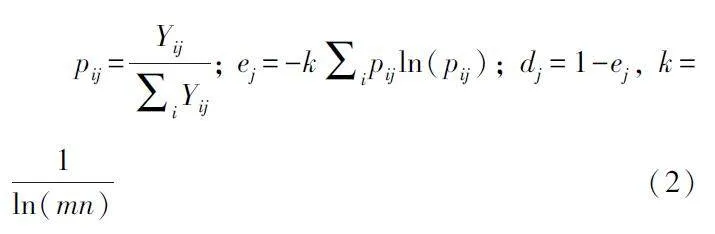

2.2 主要变量定义(1) 市场一体化(MI)。文献中测度市场一体化的方法主要包括生产法[24]、贸易流法[25]和相对价格法[26]④。其中,生产法利用地区的产业集聚和产业结构差异刻画市场一体化水平。产业集聚和产业结构差异受市场一体化、地区经济基础、历史文化和环境等多种因素的影响,不能准确反映一个地区的市场一体化水平。贸易流法利用贸易流变化刻画市场一体化水平,极易受到商品替代效应及地区经济发展水平等的影响,会对市场一体化产生错误估计。因此,生产法和贸易流法的估计结果与真实的市场一体化值存在较大的偏差[26]。而相对价格法从市场分割的视角对市场一体化进行定义,具有测度时兼顾数据个体与整体及直接反映市场整合程度的优势。因此,借鉴桂琦寒等(2006)[26]的研究,使用相对价格法测度市场一体化。

(2) 地方政府竞争强度(GC)。大多文献使用税收竞争指标或财政支出竞争指标衡量地方政府竞争强度。地方政府利用税收可以提高自身对资金的吸引力,促进资源的流动,推动本地区的发展。因而,地方政府竞争在很大程度上体现在对税收的竞争上。借鉴钟军委和万道侠(2018)[15]的研究,使用税收收入占GDP 的比重衡量地方政府竞争强度。

(3) 相关控制变量。区域市场一体化受多种因素的影响,如经济发展水平、基础设施建设和对外开放水平等。为了客观地估计地方政府竞争对区域市场一体化的影响,本文吸纳了现有关于市场一体化的研究。借鉴黄丙志和寿亦如(2021)[23]的研究,从经济发展水平、基础设施建设、人口密度和城镇化水平方面选择控制变量。使用城镇人口占总人口的比重度量城镇化率(UL),使用总道路面积与总人口的比率度量人均道路面积(PCA),使用总人口与总面积的比率度量人口密度(PD),使用GDP 与总人口的比率度量人均国内生产总值(PGDP)。

2.3 模型设定本文的研究目的在于分析地方政府竞争对区域市场一体化的影响,并进一步揭示其影响区域市场一体化的机制。结合前文理论分析,为了检验地方政府竞争对区域市场一体化是否存在倒“U”型关系,本文设计如下基准回归模型:

其中,MIit表示省(区、市)i在t年的市场一体化程度,GCit表示省(区、市)i在t年的政府竞争强度,ULit表示省(区、市)i在t年的城镇人口比重,PCAit表示省(区、市)i在t年的人均道路面积,PDit表示省(区、市)i在t年的人口密度,GDPit表示省(区、市)i在t年的国内生产总值。α1~α6分别为变量的待估参数,ε为随机扰动项。

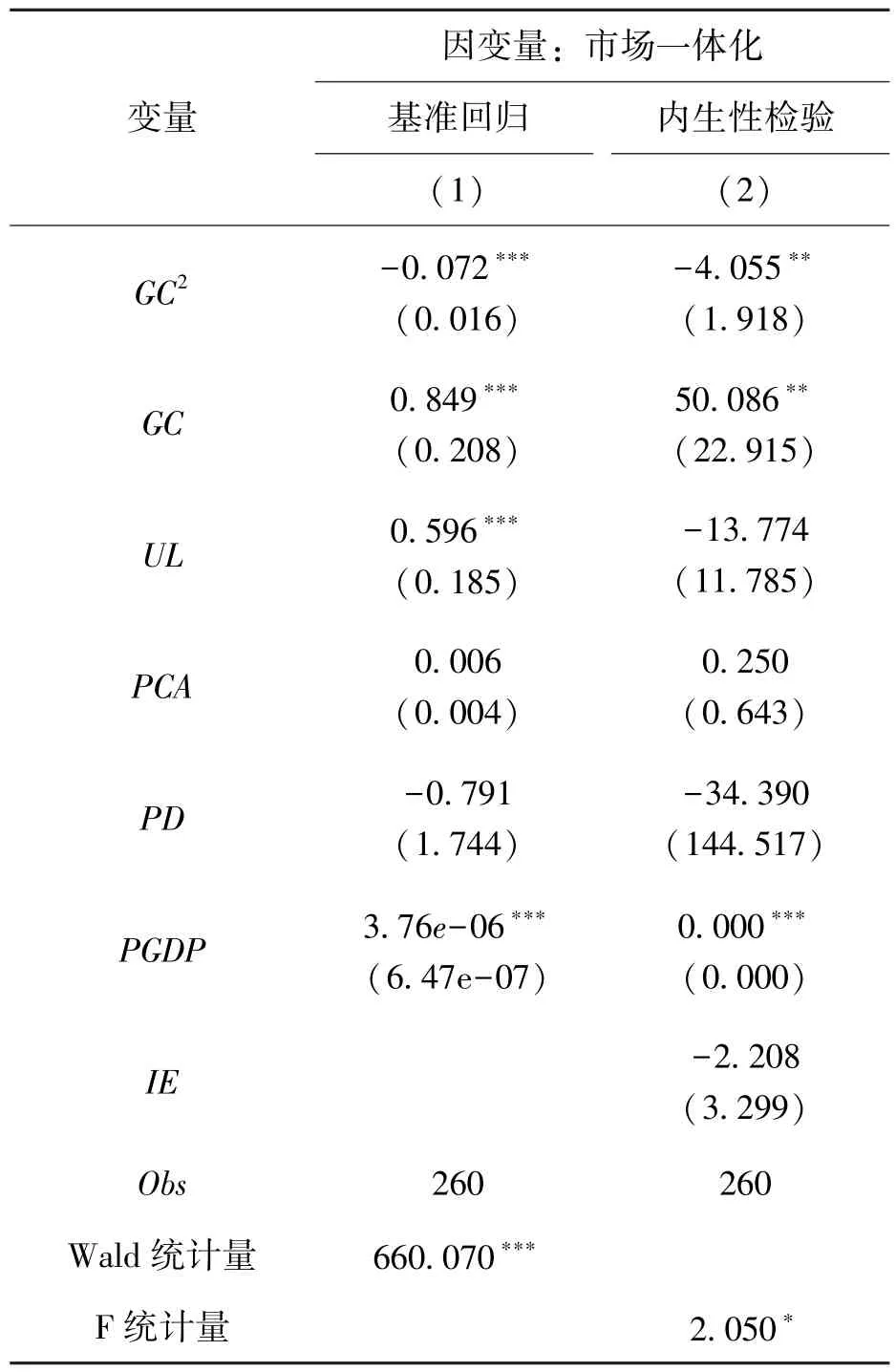

3 实证结果与分析3.1 基准回归结果分析本文采用面板固定效应模型对式(1) 进行估计,回归结果如表1 所示。可以看出,政府竞争强度平方项的系数显着为负。这说明,在控制经济发展水平、基础设施建设、人口密度和城镇化水平后,政府竞争强度对市场一体化存在显着的倒“U” 型关系。表1 列(1) 的估计结果初步说明,良性的地方政府竞争会促进区域市场一体化,而恶性的地方政府竞争会抑制区域市场一体化。

表1 基准回归、内生性检验结果

3.2 内生性检验内生性问题可能导致基准回归结果有偏。考虑到地方政府竞争与区域市场一体化之间可能存在双向因果关系,引发内生性问题。因此,本文选取工业废气排放量(IE)作为工具变量引入模型,验证基准回归的稳健性。该工具变量依次通过了不可识别检验、弱工具变量检验和排他性检验⑤,排他性检验结果见表1。在此基础上,进行内生性检验,相应p 值为0.528⑥。由内生性检验结果可知,前文所得基准回归估计结果具有一定可信度。

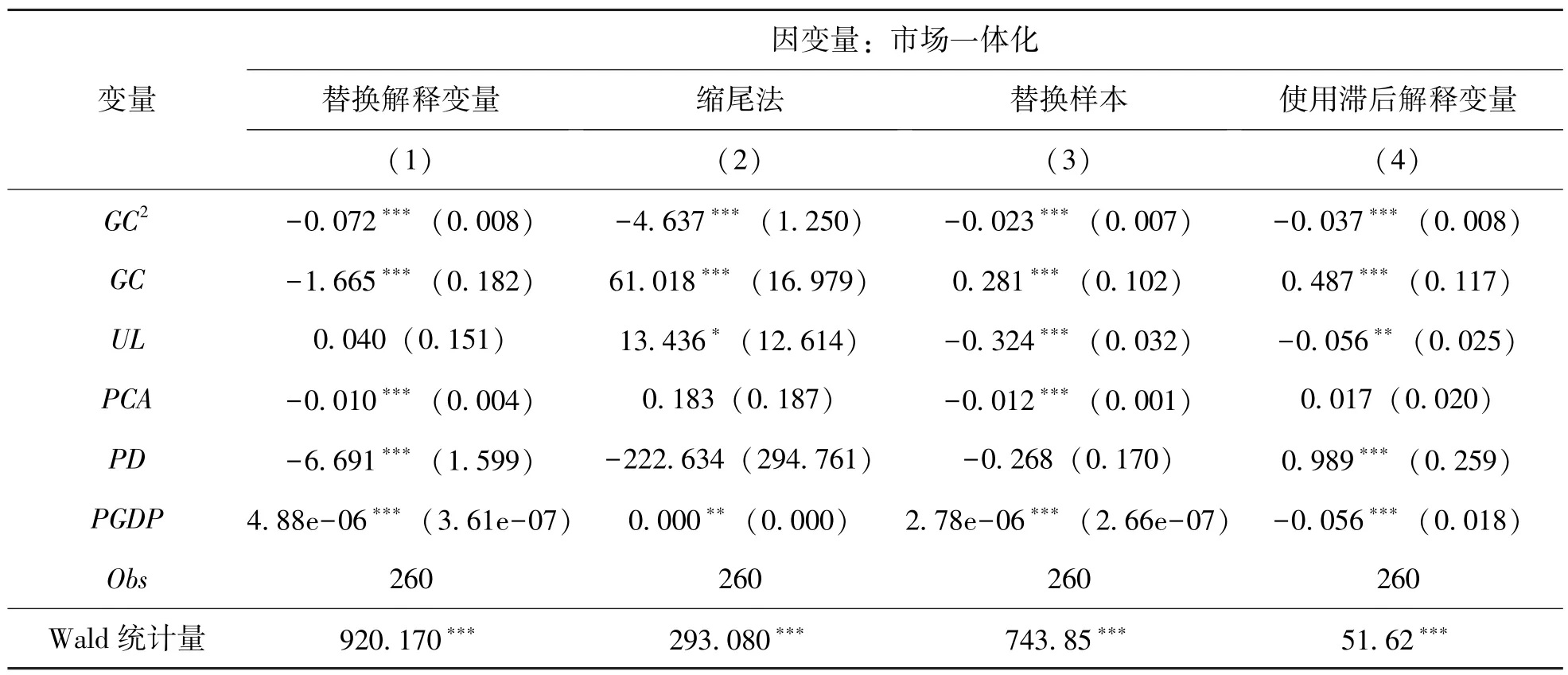

3.3 稳健性检验(1) 替换解释变量

考虑到政府竞争强度具有不同的测度指标,如实际利用FDI 额占地区GDP 的比重[29]、财政支出占GDP 的比重[30]、企业税负水平的倒数[31]。因此,借鉴张为杰等(2019)[31]的研究,本文使用企业税负水平的倒数作为衡量政府竞争强度的替代指标进行回归,结果见表2 列(1)。结果显示,使用企业税负水平的倒数作为衡量政府竞争强度的指标时,式(1) 地方政府竞争强度平方项的系数仍显着为负。这说明,使用企业税负水平的倒数表征政府竞争强度后,本文的核心结论依然稳健。

表2 稳健性检验结果

(2) 缩尾法

为避免极端值对回归结果的影响,本文对市场一体化变量值进行1%和99%分位的缩尾处理。缩尾处理后,重新进行回归,结果见表2 列(2)。结果显示,对市场一体化变量值进行缩尾处理后,式(1) 地方政府竞争强度平方项的系数仍显着为负,表明模型结果具有一定的稳健性。

(3) 替换样本

直辖市的行政地位与省相同,在经济基础、市场体系建设、政策执行环境等方面都优于一般的地级市[32]。因此,借鉴王林辉等(2022)[32]的研究,本文剔除直辖市样本,对样本进行重新回归,结果见表2 列(3)。结果显示,剔除直辖市样本后,式(1) 地方政府竞争强度平方项的系数仍显着为负,结果依然稳健。

(4) 使用滞后解释变量

政府政策从公布到实施,再到影响区域市场一体化,这一过程存在一定的时滞; 同时,为更准确地识别地方政府竞争与区域市场一体化的关系,避免可能存在循环论证问题,本文借鉴乔朋华等(2022)[33]的研究,使用滞后1 期的地方政府竞争强度作为核心解释变量,对式(1) 进行回归,结果见表2 列(4)。结果显示,使用滞后1 期的地方政府竞争强度作为核心解释变量后,式(1) 地方政府竞争强度平方项的系数仍显着为负,再次证明了模型结果具有一定的稳健性。

3.4 异质性分析(1) 数字经济发展水平异质性

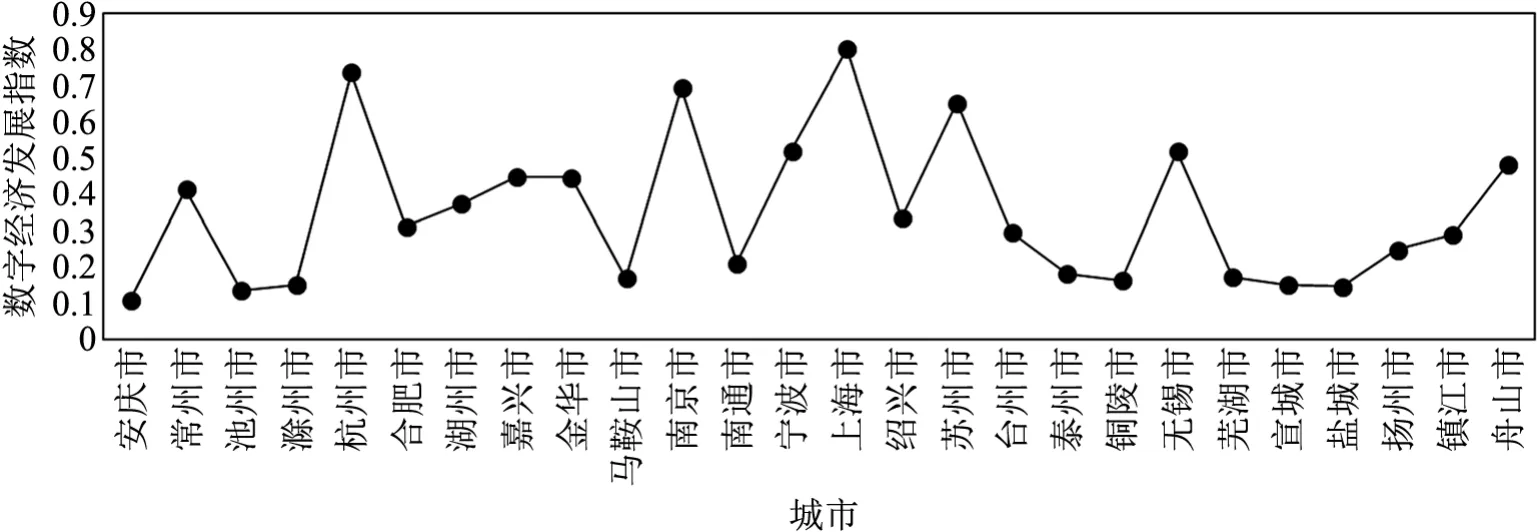

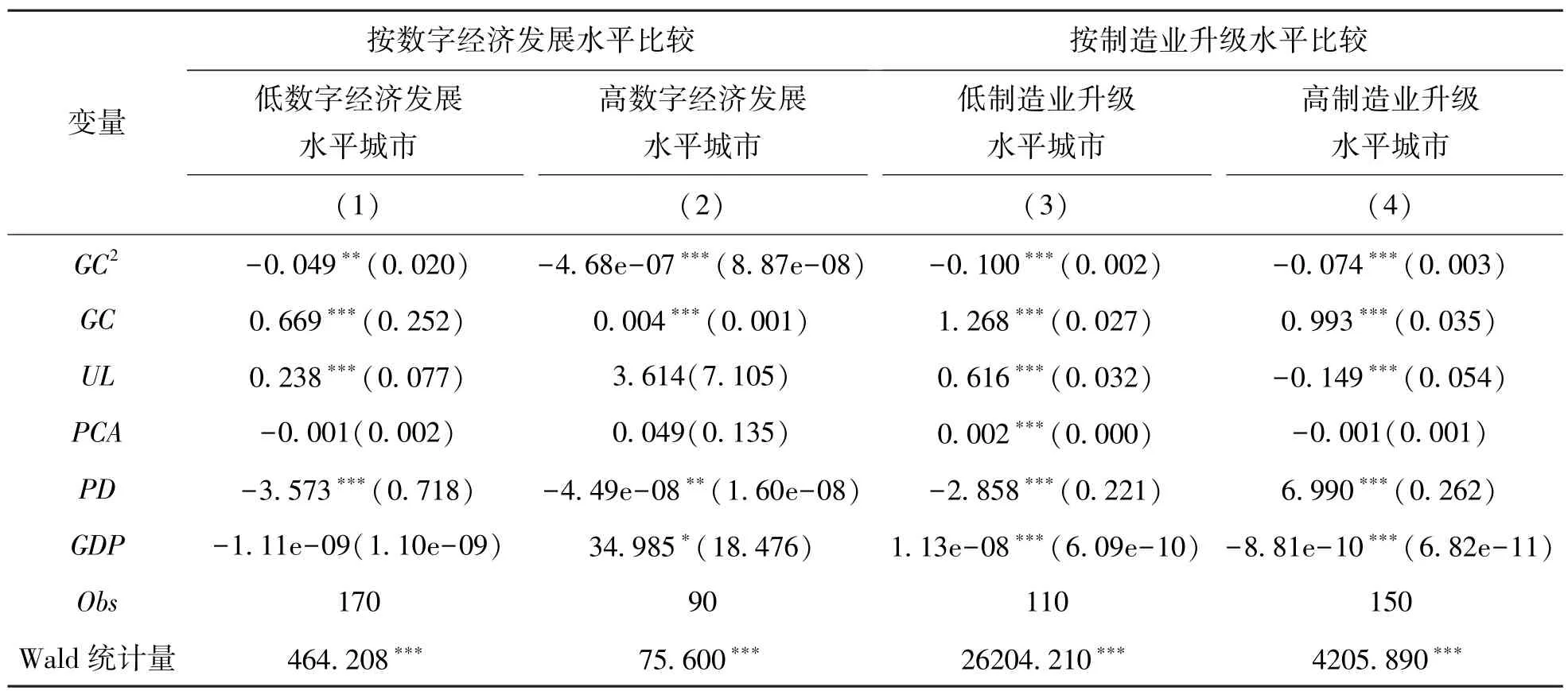

为验证地方政府竞争对区域市场一体化可能存在数字经济发展水平方面的异质性,借鉴黄群慧等(2019)[34]的研究,采用互联网普及率、移动电话普及率、相关从业人员情况和相关产出情况4 个方面的指标,使用熵值法对长三角26 市的数字经济发展水平进行测度,测度结果见图1。以数字经济发展指数是否大于0.4 为标准将样本划分为高数字经济发展水平与低数字经济发展水平地区。对式(1) 分样本回归,表3 列(1) 和列(2) 展示了回归结果。

图1 长三角城市群数字经济发展指数

表3 异质性分析结果

通过计算拐点可知,低数字经济发展水平地区的样本值大约有40%落在曲线下降的部分,地方政府竞争对区域市场一体化呈现抑制作用; 高数字经济发展水平地区的样本值大约有30%落在曲线下降的部分。高数字经济发展水平地区依托数字经济可以缓解恶性地方政府竞争对区域市场一体化的抑制作用。

(2) 制造业升级水平异质性

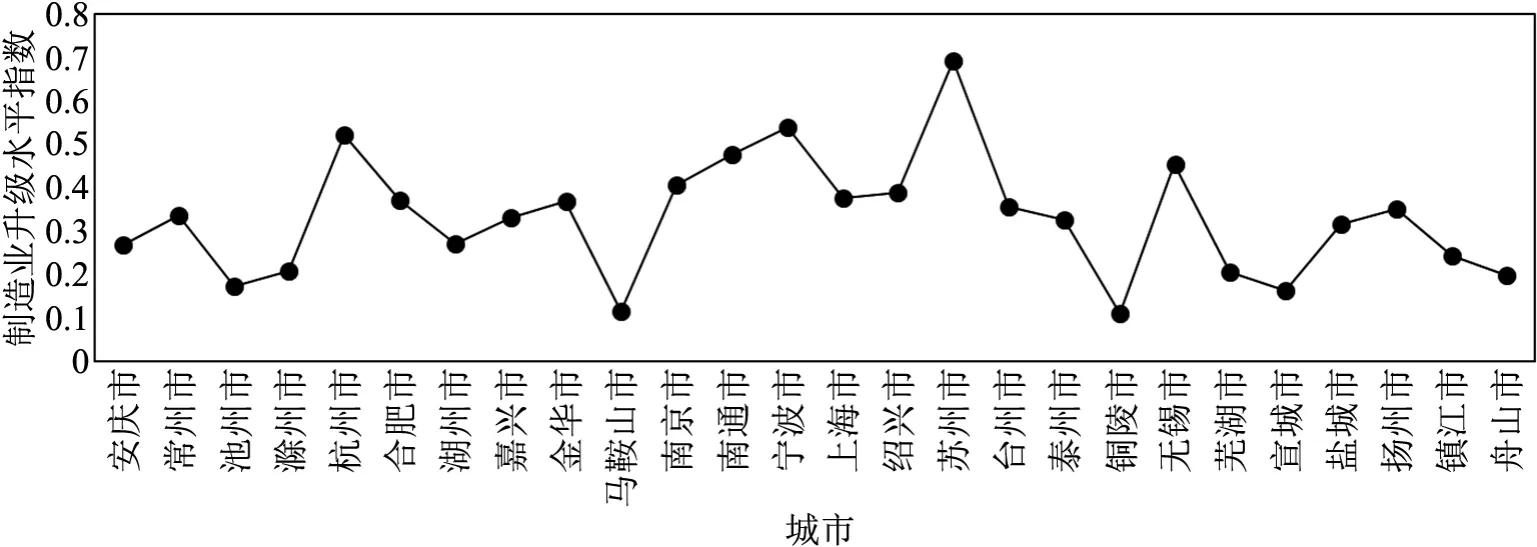

为验证地方政府竞争对区域市场一体化可能存在制造业升级水平方面的异质性,借鉴任碧云和贾贺敬(2019)[35]的研究,结合数据的可得性,从规模、效率、质量3 个维度出发,使用熵值法构造关于长三角26 市的制造业升级指数,指数结果见图2。以制造业升级指数是否大于0.3 为标准将样本划分为高制造业升级水平与低制造业升级水平地区。对式(1) 分样本回归,表3 列(3)和列(4) 展示了回归结果。

图2 长三角城市群制造业升级水平指数

通过计算拐点可知,低制造业升级水平地区的样本值大约有64.55%落在曲线下降的部分,地方政府竞争对区域市场一体化呈现抑制作用;高制造业升级水平地区的样本值大约有71.33%落在曲线下降的部分。随着制造业升级进程的推进,高制造业升级水平地区对人才、技术的需求加大,地方政府在技术创新领域的竞争加剧。这在一定程度上提高了高制造业升级水平地区地方政府恶性竞争的可能性。综上,假设2 得到验证。

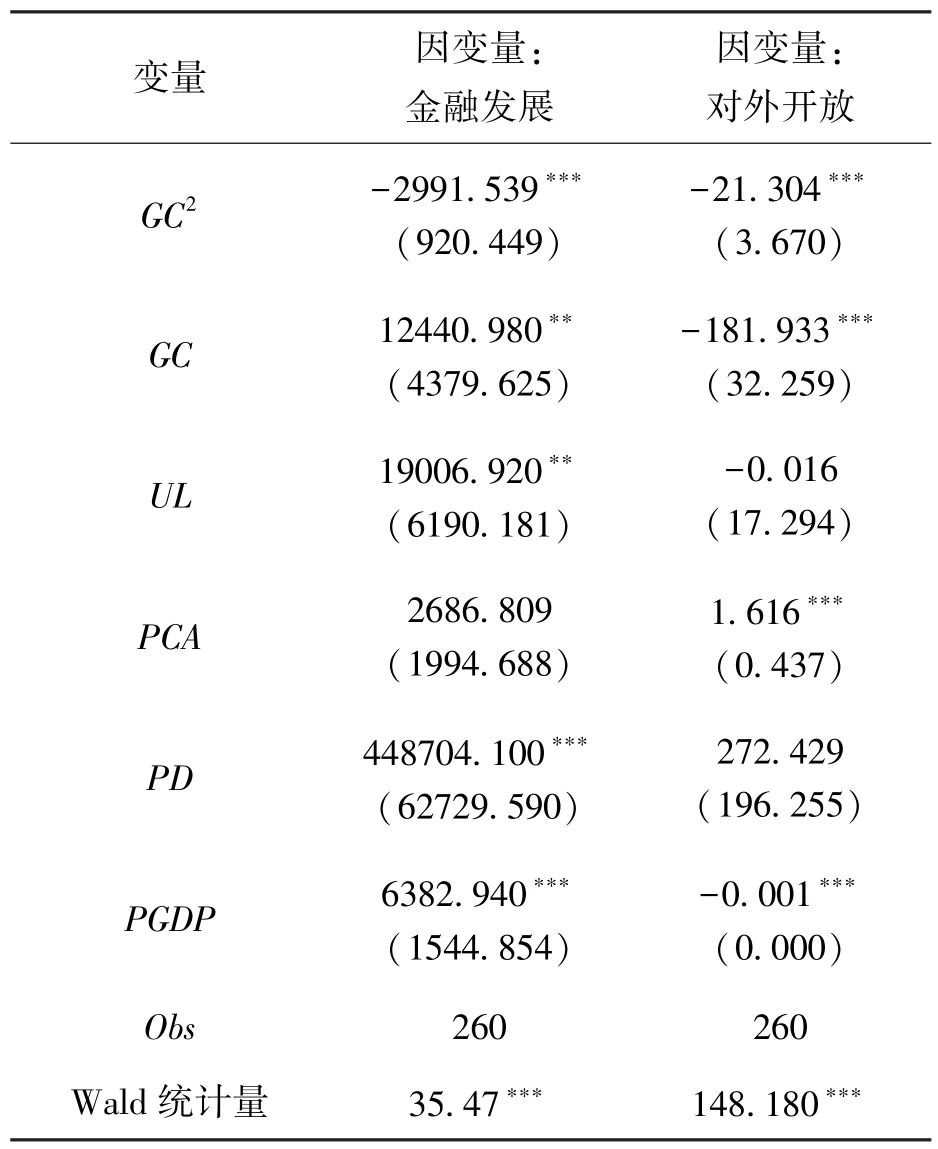

3.5 传导路径的验证为进一步分析地方政府竞争如何影响区域市场一体化,本文对地方政府竞争影响区域市场一体化的传导路径进行探讨。建立如下模型以验证地方政府竞争影响区域市场一体化的可能传导路径。

式中,Mit表示地方政府竞争影响区域市场一体化的可能传导路径: 金融发展和对外开放。参考易行健和周利(2018)[36]的研究,使用城市年末金融机构各项贷款余额衡量城市金融发展; 参考刘晓光等(2015)[37]的研究,使用实际使用外资与GDP 比值衡量对外开放。

表4 报告的是地方政府竞争对区域市场一体化影响的传导路径检验结果。由表4 可知,地方政府竞争对金融发展和对外开放存在显着的倒“U”型关系,良性的地方政府竞争会提高金融发展和对外开放水平,而恶性的地方政府竞争会降低金融发展和对外开放水平。上述结果表明,地方政府竞争通过改变金融发展和对外开放水平影响区域市场一体化,假设3 成立。

表4 传导路径检验结果

4 结论与政策建议健全区域市场一体化发展机制,实施区域协调发展战略是践行党的二十大精神和落实“十四五” 规划《纲要》 的重要要求。在推进区域市场一体化进程中,地方政府竞争有利于效率提升,但也可能导致区域市场分割。为厘清地方政府竞争对区域市场一体化的影响,本文将地方政府的博弈过程纳入理论分析框架,采用2012 ~2021 年长三角城市群的相关数据,实证考察了地方政府竞争如何影响区域市场一体化,得出结论如下: 地方政府竞争对区域市场一体化具有显着影响,且这种影响以倒“U” 型的形式呈现,即: 良性的地方政府竞争对区域市场一体化具有促进作用,恶性的地方政府竞争对区域市场一体化具有阻碍作用。地方政府竞争对区域市场一体化的影响在数字经济发展水平和制造业升级水平方面存在异质性。地方政府竞争可以通过改变区域金融发展和对外开放水平影响区域市场一体化。

当前,长三角城市群的区域市场一体化处于深水区。基于上述结论,紧扣党的二十大精神,针对长三角城市群地方政府竞争实际,本文给出如下启示:

改革地方官员的选拔和晋升标准,推动地方政府形成良性竞争。改变现行官员考核体系,缩短当期政绩考核所占比重并延长官员的政治考核期,同时建立政绩追溯制度,以改变官员的短视主义; 另外,除所属行政区经济发展水平外,将整个区域市场一体化程度作为官员的政绩考核标准之一。加快转变政府职能,建立有为政府,更好发挥政府在推动区域市场一体化中的统筹指导作用。

要合理把握政府竞争策略,因地制宜地开展区域市场一体化推进工作。统筹考虑数字经济发展水平和制造业升级水平,因地制宜完善好地方政府竞争策略适用于本地化的制度建设,如地方政府依托数字经济推动市场设施实现高标准连通,进一步打造统一的区域要素市场; 地方政府依托制造业升级促进人才、技术等生产要素的合理有序流动,进一步破除区域要素流动壁垒。杜绝地方政府竞争策略“一刀切” 模式,真正发挥合理的政府竞争策略对推动区域市场一体化的作用效果。

充分发挥地方政府竞争对金融发展和对外开放的作用。积极推动地方政府实现良性竞争,以不断提升区域金融发展和对外开放水平。在此基础上,继续深化金融要素市场化改革,提高金融市场资源配置效率,提升金融市场高质量发展水平。积极建设开放型经济体制,不断深化区域对外开放层次,提升区域对外开放水平。通过金融发展和对外开放助力区域市场一体化建设。

注释:

①《国民经济和社会发展第十四个五年(2021 ~2025 年)规划和2035 年远景目标纲要》 中提出,长三角城市群指长江三角洲城市群,包括上海市、南京市、无锡市、常州市、苏州市、南通市、盐城市、扬州市、镇江市、泰州市、杭州市、宁波市、嘉兴市、湖州市、绍兴市、金华市、舟山市、台州市、合肥市、芜湖市、马鞍山市、铜陵市、安庆市、滁州市、池州市和宣城市,共26 个城市。

②良性政府竞争: 指地方政府良性的竞争秩序。地方政府主要依靠制度和技术创新,通过建设地方软环境来吸引经济资源。

③恶性政府竞争: 指地方政府恶性的竞争秩序。地方政府的制度和技术创新程度有限,对经济资源的吸引力不足。为了维持经济增长,地方政府采取地方保护主义以创造当地企业的产品市场。

④相对价格法: 相对价格法的理论基础是 “冰山运输成本理论”[27],从市场分割的视角对市场一体化进行定义,认为如果两地间相对价格波动幅度越大,则说明两地间的市场壁垒越难以跨越。

⑤不可识别检验、弱工具变量检验和排他性检验: 不可识别检验的Kleibergen-Paap rK LM statistic 为4.380,弱工具变量检验的Kleibergen-Paap rk Wald F statistic 为11.491。排他性检验参考了孙圣民和陈强(2017)[28]的检验思路。

⑥Davidson-Mackinnon Test,利用Stata 外部命令“Dmexogxt” 进行。其原假设为模型不存在内生性,OLS 能够得到有效且一致的估计,检验结果接受了原假设。