【摘要】文化类综艺节目旨在传播经典文化,传递民族记忆,通过不断努力创新传播形式、内容,包括创新文化叙事模式,利用新媒体、互联网、数字技术重构文化传播平台,推崇匠人传播文化,激活经典文化现代内涵、价值与意义等策略,打造广受欢迎的电视节目,赋予传统文化以鲜活的生命力,增进民族文化记忆,增强民族文化自信,传承中华千年文明。

【关键词】文化;综艺节目;创新;传播

近年来,文化类电视综艺节目爆款频出,《中国诗词大会》《经典咏流传》《国家宝藏》《上新了·故宫》《见字如面》《典籍里的中国》等节目凭借中国古代典籍、文物遗迹等深厚的文化内容、独特的节目形式和精美的舞台盛宴,成功出圈。《国家宝藏》热播四年,在传播形式、传播内容上的创新有目共睹。舞台磅礴恢宏,内容精心编排,明星大腕云集,讲述国宝前世今生,“国宝守护人”抢眼抢戏,节目收视率居高不下,在豆瓣评分中创下高达9.5分的奇迹,铸就文物类综艺节目传播神话。在文化消费“娱乐至上”的时代背景下,综艺节目是文化记忆的去深度化表达,却成功为文化传播传承提供了值得借鉴的全新模式,为民族文化记忆呈现鲜活的“娱乐+文化”的形式,增强了民族文化自信,提升了民众文化自觉意识。由此可见,文化类综艺节目只有通过不断创新,才能够更好地承担起传播中华文化基因的责任和使命。

一、创新文化传播叙事方式

(一)利用多维空间进行宏大叙事

以文化为内核,综艺为外壳,通过大众喜闻乐见的形式,呈现时代风貌与气息。从最初的民间口头流传到说书,再到成熟小说的诞生,呈现了中华民族对故事的浓厚兴趣。《国家宝藏》中九大博物馆承载的历史文化记忆、文化价值,彰显了中华人文精神与大国气象。节目不仅以解说记录的方式进行文化传承,还通过创新的叙事加以呈现。通过真人演绎、讲述文物的前世今生故事,生动再现中华历史。节目摒弃刻板的解说,通过记忆与想象,跨越时间与空间进行文物故事叙事。注重利用记忆的空间性特征进行组织叙事,进而深度挖掘扎根于民族文化深层次的具有稳定性、熟识度的知觉图系,从叙事层面来讲,就是叙述的叙述,是多重叙事空间的艺术建构与组合;节目呈现的图像是对历史与记忆的模仿与再现,是空间性思维;节目呈现的故事内容(旁白与戏剧)是语言,对应的是时间性思维。利用多维空间进行宏大叙事是文化类节目在大众传播创新模式探索中的重大变革。

(二)寻求叙事者与文化符号的高度契合

具有较高公众认可度和独特身份的叙事者,对历史文化演绎有着得天独厚的优势。无论是《经典咏流传》《典籍里的中国》,还是《国家宝藏》,明星云集,每个明星都有着与诗词、文物契合的气质以及与诗词、文物的关联点。如撒贝宁扮演秦朝律令官“喜”并守护国宝——云梦睡虎地秦简;张国立作为主持人、“001号讲解员”,主持讲解庄重、谦逊内敛而兼具幽默,再加上在公众心中的“古装皇帝”经典形象,自带亲和力和历史感,使整个节目叙述层面抬高,在历史与现实之间自然而然表现了真实性与艺术性的完美结合。节目邀请九大国家级博物馆馆长作为顶级专业权威的讲解团队,显示节目在娱乐基础之上别具一格的专业底蕴。而且,叙事者把叙事内容从高深莫测、曲高和寡的科学专业方向降维至通俗平实、赋予浪漫气息和时代流行元素的故事演绎,接地气,应民声,充分挖掘了中国传统的显性文化与隐性文化,彰显中国文化记忆中的风俗、道德、精神等,溯源历史,达到使公众情感共鸣、心灵震撼的传播成效。

(三)传播内容呈现“陌生化”

文化类综艺节目在传播内容上打破传统认知,满足观众求新求奇的心理需求,唤醒观众的感官细胞和情感体悟,激活观众的审美情趣,产生情感上的共鸣,达到“陌生化”效果。经典诗词朗读、吟咏,文玩古籍是老百姓司空见惯的传统文化,综艺节目通过改革,采用竞技表演、名人吟唱、权威点评,通过多维空间与时间以及多视角叙事,讲述文物典籍故事,使节目产生“陌生化”效果,增强传播中的受众接受度,收视率自然位居高位。

(四)传播形式追求“游戏化”

文化类综艺节目以文艺娱乐的“游戏化”传播形式展开,在“官方”与“民间”的夹缝中走出生存之道。席勒、斯宾塞对艺术的起源界定是“游戏说”,席勒在其《美育书简》中写道:“只有游戏,才能使人达到完美并同时发展人的双重天性。……只有当人游戏的时候,他才是完整的人。”[1]也就是说,游戏是一种审美活动,是人的审美发生的直接动力。《中国诗词大会》以竞赛抢答的娱乐形式,《国家宝藏》以轻松活泼的图画内容演绎文物故事,《典籍里的中国》在真实的历史资料基础之上穿越古今,设置古人与今人相遇的情景,通过访谈、戏剧与影视化的形式,美而不失其真,符合现代大众消费知识的同时也追求娱乐和享受的特点,印证了“游戏说”。

当然,大众对传统文化的追捧不止在于使文化记忆以“陌生化”叙事、游戏等方式达到情感共鸣,更重要的是追求其当下的价值与意义。因此,无论文化类综艺节目怎样革新变化、异彩纷呈,如果缺失了创新的深层内涵——复兴文化价值,终将只是浮于表面的哗众取宠。这是一个民族的社会文化诉求,通过集体记忆的文化符号,连接一个民族的文化认同,同时,也使集体接受审美教育,提高审美素养,提升民族人文情怀、家国情怀,进而增强民族自信。《国家宝藏》引发的“文博热”,《典籍里的中国》触发的“典籍热”,背后的重要因素在于既讲述了文物典籍的前世,又展示了国宝典籍的今生,充分彰显大国重器与经典古籍之下的文化自信,每一件国宝每一个典籍都饱含着人文精神和民族情怀,揭示了中国文化基因的一脉相承,满足观众的深层人文诉求,从而为经典文化记忆的永久传承提供思路和方向。

二、重构文化传播媒介平台

(一)搭建多功能立体化舞台

通过媒介视听+互联网技术,对文化记忆的保存方式进行大刀阔斧的改革。新媒体推波助澜下,催生了眼球经济、注意力经济、流量经济,大众文化消费也进入体验、休闲时代。现代综艺节目如《中国诗词大会》《朗读者》《国家宝藏》《典籍里的中国》,吸纳流行元素,增加创新元素,承载着文化传播的使命,同时也把集体记忆的历史场景进行时空再现,精心完美的舞台给观众以如同在场的奇妙体验感。在融媒体时代,节目针对大众审美情趣的时代演变,呈现方式多样化,走向文化+娱乐+互联网的多重组合,冲击了以往的语言、文字保存方式,在当前已成为唤醒集体记忆的主流传播方式。

综艺节目《国家宝藏》《典籍里的中国》舞台宏大亮眼,应用声光电等多媒体技术,利用全息投影等最先进的信息技术,呈现绚丽多彩、变幻莫测的华美舞台背景和立体化场景;结合中国传统美工画艺,无论是泼墨风、民族风,借助电脑绘图及动画技术达到美轮美奂之功效,对观众吸引力极强,使节目的收视率和点击率不断提高,使文化的传播和弘扬得以成功实现。

(二)打造开放式网络信息平台

文化类综艺节目通过挖掘文化价值,借助网络信息平台可以迅速走红。多种媒体传播途径包括国家级央视平台、主流网络视频平台、自媒体等途径和短视频、音频等形式,如《国家宝藏》利用国内青年青睐的知名二次元弹幕视频平台哔哩哔哩网站以及豆瓣社交平台,以年轻人乐于接受的弹幕和社区在网络上进行开放式的交流互动、二次创造和传播,增强了节目黏性和参与度。利用国家级主流媒体平台的优势,通过线上线下双重传播模式,助推节目的传播范围和传播热度,使得节目成功占据“热搜榜”,继“故宫热”之后,再度引发“文博热”,成为全国老中青争相追捧的网红节目,全国各地博物馆也成为旅游热门打卡地。《典籍里的中国》也借助媒介把阳春白雪的古籍推向大众,引发年轻人争做当代读书人。

(三)活用数字化技术场景

VR(虚拟现实)、AR(增强现实)、MR(介导现实)、8K超高清视频技术、元宇宙数字生活空间等数字化技术为文化传播方式带来颠覆性的改革。数字技术赋能文化类综艺节目,使节目充满时代鲜活力,呈现为一个动态的沉浸式、交互式和多感知式的时空虚拟场景,完美呈现文化与科技的深度融合。活用数字化技术,使节目吸引更多年轻的粉丝,粉丝又通过社交平台、短视频、直播的方式把这类节目扩散开来,助推节目传播范围。因此,数字技术提升了文化传播的个性化、休闲化、互动化、移动化特性,同时也增强了文化的感染力和吸引力。

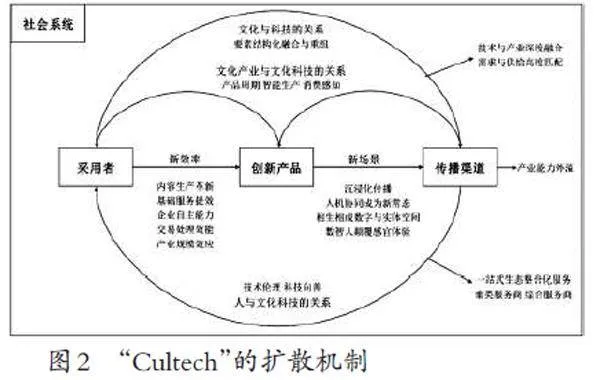

因此,文化节目传播要善于利用现代化技术手段和新媒介,积极大胆创新,为文化注入全新生命力,实现完美蜕变,走出沉默,防止文化上的历史性断裂,做会发声、会讲精彩故事的经典文化产品。在庞大的社会体系中,利用公众媒体的传播手段可以加快公众认可的速度。

三、推崇匠人传播文化

文化类综艺节目创新传播还表现在宣扬匠人精神,推崇工匠传承文化精神。文化遗产与匠人传承密不可分,技艺类文化更需要专业匠人的坚守与传递。柏拉图说,美是难的,匠人追求的艺术美也在龃龉前行,钻研、专注、磨砺、传承,一生只做一件事,并且要做好做精,传承文化的同时也拓展了人生价值。在我国古代“罢黜百家,独尊儒术”的文化体系中,由于“学而优则仕”,匠人并不具有重要的位置,百工的社会地位受到轻视,致使我国科技水平在之后的发展中大大落后于西方发达国家。但是,今人又从中国古老的文化中发现技术,并挖掘出匠人精神,发展创新文化产业,这是一种哲学思维的转变,更是民族创新意识的发展。

匠人传承是对当下工业机器、人工智能文明的浮躁社会节奏和生活的别样呈现,是针对快节奏生活慢下来的尝试和宣传。国家文物更需要一代代匠人的精心、苦心传播,《我在故宫修文物》《国家宝藏》等节目对在文物背后的匠人进行记录和展示,如对云纹铜禁“失蜡法”的研究,以及“失蜡法”对中国航天技术发动机涡轮叶片铸造的巨大贡献价值,都离不开匠人的潜心研究。匠人是文化传承核心智力之源,正是对匠人精神的宣扬,也推动了年轻一代对匠人的认可和赞同,对传统文化的传承无疑有着至关重要的作用。

四、激活经典文化现代内涵

文化类综艺节目激活、宣扬经典文化现代价值和意义,也是其创新传播的典型表现。传统文化的价值在于它是历史的见证和文化记忆的载体,是沟通历史、现在、未来的传播桥梁。要使一个民族的历史文化一脉相承,就需要挖掘传统文化的现代性意义,从而使文化不至于沉寂与断代。我们关心的是,“古代文化经典或文化传统,能否与现代性建构起一种张力关系,并能在一定程度上应对现代性给人类特别是中国人带来的巨大困扰?……在全球化的历史条件下,文化多元性的客观要求必然驱使我们这个民族反求诸己,也就是求诸构成我们民族文化精髓的经典这一内在动力”[2]。文化类综艺节目正是借助我们求诸的经典,以此挖掘文化记忆,构建民族身份与文化认同。

传统文化的现代性解读是综艺类节目制胜的法宝。文化传播中创意为王最终还是要回归于内容为王,把“阳春白雪”转化为雅俗共赏,高端文化自觉牵手大众文化,扩大受众范围,提高其接受能力,推动文化代代相传。文化创新传播的意义在于当今社会文化已作为软实力取代了武器批评,对经济比拼也大有益处,已经成为国家经济发展的有力助推器。如迪士尼、好莱坞、“韩流”等强势文化均是典型的成功案例。《国家宝藏》以其独特的、不可取代的权威,演绎“文物”故事,使文化活态化,更具现代性,使文物传播范围扩大。文物是国家的宝贵财产,是传统文化复兴、传播的优秀载体,在国家这一文化持有人身上大做文章,更具有权威性。再加上有国家顶层对文化传播的大力支持,为《国家宝藏》《典籍里的中国》的“走红”提供了经济上和智力上的支持,并且能够使中国文化元素实现最大化的整合与传播。

对文化的现代性解读,有效抵御了文化虚无主义以及对中国传统文化的价值扭曲,也有力抵御了一些民众认为“遗产有毒”从而产生传统文化即倒退、反现代的思维模式。中国传统文化与现代化并不矛盾,而是相辅相成、互利互补的关系。因此,为传统文化注入现代性的活力,把过去和现在紧密联系起来,把伟大传统延伸至现代化实践中,彰显文化传播成效。

五、结语

文化经典需要一代代的传承与传播,传承中华文化之美,彰显中华文化之重,不是坐享其“承”,拱手相“续”,而是要以独特的形式,让文化在传播过程中更有吸引力、更有驱动力,这样中国文化记忆才会被唤醒,才会成为时代的鲜活形象,才能够顺利代代相传。

我国已经将深入挖掘中华优秀传统文化价值内涵、激活文化记忆、传承文化基因上升到维护国家文化安全、建设文化强国的战略高度。《中国诗词大会》《经典咏流传》《朗读者》《见字如面》《典籍里的中国》等综艺节目通过大众传媒展现文本、图像、物品等,民族文化记忆得以被唤醒和传播。文化记忆需要在不同时代的记忆空间不断进行重组,综艺节目正是通过升级文化内容,以娱乐节目为外壳,历史文化为内核,流行元素为点缀,满足多层次审美维度的受众群体需求,寻找到紧扣时代脉搏的契合点,通过对文化记忆的唤醒与激活、诠释与重组,赋予文化以新的生命力,在传统文化与公众之间引起情感共鸣,进而加深民族文化记忆,传承中华数千年文明,弘扬中华文化精神。

[基金项目:2024年度河南省科技厅软科学项目“数字人文视域下河南文化创意产业发展路径研究”(项目编号:242400410434)]

参考文献:

[1]席勒.美育书简[M].徐恒醇,译.北京:中国文联出版公司,1984:90.

[2]何成洲.跨学科视野下的文化身份认同[M].北京:北京大学出版社,2011:372.

作者简介:李艳霞,河南财政金融学院文化与传播学院副教授(郑州 451464)。

编校:郑 艳