【摘要】《互联网群聚传播》立足于“人类信息生产方式颠覆式变革”的宏大视野,直指互联网传播的本质是传播主体极端多元化的群体聚集性传播,多元主体、因事聚集、随聚随散是其基本表征。一方面,物质生产和信息生产领域的产能过剩,带来消费者的主体性勃兴,为群聚传播提供了传播主体基础;另一方面,媒介技术带来的非线性时间和非组织化空间为群聚传播的群体聚集生产了时空条件。在群聚传播中,具身主体已转化成文本主体,各文本主体在情感和情绪的链接中开展日常化的感性交往,带来文本主体在社会关系、文化关系、人际关系的全面重塑。群聚传播是社会加速传播的后果,现代化进程中工具理性与价值理性的博弈和信息现代性的张力,集中体现在群聚传播之中。

【关键词】群聚传播;信息生产方式;文本主体;关系转向;信息现代性

事物的本质属性,是决定该事物之所以为该事物而不是其他事物的属性。[1]要深刻认识和把握事物,则必须揭示事物的本质属性。人类社会从工业现代化向信息现代化逐步迈进,信息传播成为信息社会发展的新时代引擎。那么,基于互联网技术的信息传播,其本质属性是什么?《互联网群聚传播》(隋岩著,2023年由科学出版社出版)一书对此给出了明确的答案:“互联网虽具有人际传播、组织传播、大众传播等多种属性,但其本质属性是传播主体极端多元化的群体聚集性传播。”这一观点跳脱出了学界长期以来“重媒介,轻主体”的研究取向,从信息传播主体出发,揭示互联网成为当代社会最大变量的根源并不是孤立的技术要素,而是“极端多元的网络主体因事自发聚集在互联网空间中,以去结构的方式展开传播活动,是原本非常态的社会集合行为在互联网传播中的常态化”①。这不仅是互联网建构性力量的生命力所在,同时,也是互联网给社会秩序带来破坏性困扰的根源。

一、从“群体”到“群聚”:互联网传播本质观的演进

在21世纪的前20年,谁也无法忽视互联网给人类社会带来的变革。学者们赋予了这个时代诸多称谓,如互联网时代、数字时代、社交媒体时代等,尝试从互联网这一媒介技术出发,整合这20年所发生的巨变。然而,“新技术的技术本质不能提前决定它的应用……要理解媒介技术的社会影响力,我们必须注意影响它们发明及应用的社会力量”[2]。换言之,作为媒介技术的互联网并不能孤立作用于人类社会,其所释放出的巨大变革性力量取决于“谁用它做了什么”。正如马克思、恩格斯在《德意志意识形态》中所宣扬的:“感性世界是感性的人的活动的产物……我们的出发点是从事实际活动的人。”[3]

实际上,《互联网群聚》一书的作者在2012年就发文指出“从作为传播工具的媒介角度去定义一个时代,就远不如从作为传播主体的人的活动的角度更能把握这个时代的本质”[4]。彼时,他以“互联网群体传播”为概念牵引,开展了一系列研究,而在2023年,这一概念被正式更名为“互联网群聚传播”。前者更关注传播实践中传播主体的变革及其引发的广泛社会后果;后者则明确指出极端多元的传播主体,是通过“聚”这一实在的传播实践参与网络社会的生产与再生产。一言以蔽之,互联网传播之所以为互联网传播,其异于互联网上人际传播、组织传播、大众传播的本质属性,就在于其极端多元的传播主体,通过互联网这一媒介技术,在开放的、无边界的虚拟空间中,开展随聚随散的群体聚集性传播实践。从“群体”到“群聚”,虽只有一字之差,“但却向互联网传播本质的揭示迈出了一大步”[5]。故该书对“群聚传播”内涵的阐释,也围绕着互为表里的传播主体和主体行动而展开。

(一)“群体”是互联网传播的核心主体

互联网群聚传播中的“群体”,既不是库利笔下的首属群体或次属群体,也并非网络社群中的群体,而是“原本分散但又能因事迅速聚集的离散性多元主体的暂时性群集”②。该书作者认为,这种速聚速散、因事聚集的离散性多元群体,是在产能过剩带来消费者主体性凸显与媒介技术快速发展的合力中被生产出来的。[6]

一方面,产能过剩带来社会个体的主体性提升是离散性多元群体得以生产的社会土壤。第一,物质生产领域的产能过剩导致消费者主体性的提升。正如鲍德里亚在《消费社会》开篇所提到的:“今天,在我们的周围,存在着一种由不断增长的物、服务和物质财富所构成的惊人的消费和丰盛现象。”[7]物的丰盛及其所带来的市场供需关系的转变,致使古典经济学中“生产刺激消费”的模式被“消费拉动生产”所取代,原本处于生产结构末端的民众则一跃成为经济社会的中坚力量,成为各大资本争相取悦的对象。这是继启蒙运动之后民众主体性的又一次觉醒和提升。第二,信息生产领域的产能过剩导致信息生产实践由受众中心走向用户驱动。当人们的需求偏好由物质消费转入信息消费时,消费的脱物化越发明显,这必然会刺激信息产业的发展。到处可见的广告、不断增多的电视频道、飞速发展的媒介平台等,都将大众置于一个信息过剩的海洋之中,信息爆炸已成常态。此时,“生产媒介产品的重要性已让位于推销媒介产品和争夺受众,受众有限的注意力成为互联网群体传播时代的稀缺资源”[8]。“最深刻的变化是从大众传播时代晚期的受众中心转向市场思维导向的用户驱动,整个产业环境和传播模式都以用户(消费者)的需求为主导。”③现如今,被动接收信息的“受众”已不复存在,取而代之的是主动搜索、定制个性化服务的“用户”。垂直化、圈层化、个性化、窄播等新名词,无一不折射出信息生产领域民众日益强化的主体地位。

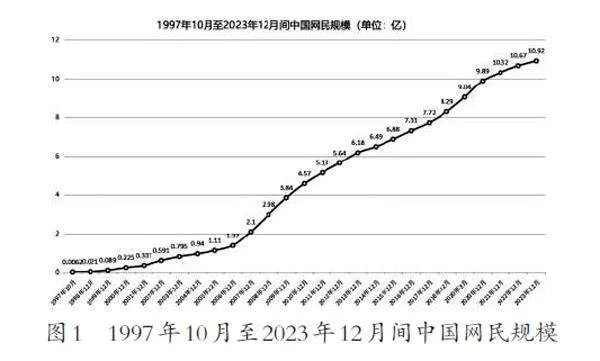

另一方面,媒介技术促使消费者在主体性的簇拥下,成为新的传播主体,并为传播主体的常态化聚集提供条件。第一,媒介技术驱动下社会信息生产方式的变革致使社会个体成为新的传播主体。在Web1.0的门户网站时代,受众的主体地位还未如此凸显。但进入Web2.0时代,受众已不满足媒介内容生产者为自己量身打造内容产品了,而是要自己成为内容的生产者与传播者。Web2.0时代,媒介技术的交互性、即时性、简便性等,都在不遗余力地将传统意义上的受众推向传播结构的中心位置,并与大众传播组织中的内容生产者分庭抗礼。因此,以往单向的线性传播模式变成了平等、互动的网状传播模式。此时,作为互联网用户的民众,被赋予了集信息生产、扩散、消费等角色于一体的复合身份,即传播主体,其在此种传播结构中的地位更是不言而喻。第二,媒介技术为传播主体的常态化聚集提供缘由和空间。群体聚集的发生需要缘由和空间这两个条件。“互联网将人类置于超时空、泛传播的媒介环境中,打通了普通个体信息社会化传播的渠道”,“社会加速发展及百年未有之大变局无疑提供了更多因事聚集的缘由,互联网则替代了以往因事聚集所需的物理空间。”在移动互联网时代,空间和位置已经失去其原真意义。“人类处在一个可以随时随地参与传播、建立关系、沟通情感的环境中。”④因而,群体聚集的两个条件被随时随地、时时刻刻地满足着,原本离散在网络空间中的新型传播主体,因“聚”而成为互联网传播中的“群体”。

(二)“聚集”是互联网传播的能量根源

互联网群聚传播中的“聚集”,并非网络人际传播中具有确定性身份的信源之间的聚集,也并非网络组织传播中具有明确管理主体的人群集合,更不是网络大众传播中制度化的群体聚集,而是“非制度化、非中心化、缺乏管理主体性、自发性、平等性、交互性,尤其是信源不确定性”⑤的集合行为。

互联网是由无数节点及节点之间的连接关系所构成的拓扑结构,因而呈现出独特的开放性、无边界性、连通性。尤其是智能手机的普及和移动互联网的发展,打破了大众传播时代受众只在特定时间和空间内使用媒介的传统模式,使互联网传播呈现出“永久在线、永久连接”[9]的新特征。从PC互联网到移动互联网,从“人随网走”到“网随人动”。只要保持网络连接,超时空、泛传播的媒介环境中的多元主体,就可以参与到网络聚集行动中来。小到个体事件的评论,大到社会议题的全民参与,都在开放、平等、互动的互联网中碰撞、交融、叠加、消散,民众以文本主体的形式聚集了起来。

此外,当代社会的媒介化程度越来越高,虚拟社会与现实社会之间的界限日益消融。虚拟社会不再是现实社会的简单延伸,而成为一种新型社会的存在形式,二者彼此渗透、深度融合。作为社会主体的“人”在两种社会存在中游离和切换,共构了两面一体的“人”的生存空间。当媒介赋予个体信息社会化传播的可能性时,群体聚集所需要的缘由,也就被源源不断地生产出来。因而,互联网群聚传播中的“聚集”也被描述成“社会生活中非常态的集合行为在互联网传播中的常态化”⑥。

“一切传播皆因聚而来,也可因下一次聚而阶段性结束上一次聚带来的传播。”“互联网传播的聚集,是暂时而又接连不断的聚集。因事聚散的更迭,成为互联网的本质特征。”⑦这种互联网中暂时而又接连不断的因事聚散也赋予了互联网传播巨大的传播能量。

在《互联网群聚传播》一书中,作者提出,在群聚传播的不同阶段,群体的聚集行为具有不同的表征。共同关注是群聚传播的第一阶段,表示群体对某一事件或话题展示出共同的兴趣,是网民群体在信息海洋中注意力的集体投射,此时的群体聚集行为主要呈现为“围观”。共同信念是群聚传播的第二阶段,表示群体对特定的事件和话题已经形成了一定的共识和意见,此时的群体聚集行为主要呈现为“站队”。共同行动是群聚传播的第三阶段,“行动”也是其聚集行为的最终形式,表示群体在共识的引领下开展集体性的网络行为。⑧不同阶段、不断深入的群体聚集行为,蕴含了如海浪般的巨大的传播能量:群体围观取代大众媒介的“地位赋予”功能,赋予个体信息以社会可见性;群体站队描述了一种话语的能量;群体行动则表征了一种实践的动能。网络社会中的政治生态、经济结构、文化模式等,都是在群体的聚集行为中被影响、改造、重塑。

二、文本·情感·关系:互联网群聚传播的三维结构

对传播主体的凸显,是群聚传播的出发点。这一思路将对互联网传播本质的思考,从技术本位转移到实践本位,考察传播主体通过互联网开展了何种传播实践,从而改造人类社会。《互联网群聚传播》一书围绕着传播主体展开了系统性研究,基本形成了以文本、情感、关系为核心的群聚传播研究理路。

(一)群聚传播中的文本主体

群聚传播的研究是从传播主体出发的,那么其必将面临“传播主体到底为何”这一问题。该书作者认为,在群聚传播中,具身主体无法显现自身,他们必须以文本化的方式被呈现,即文本主体。[10]文本主体不再是具有稳定身份的肉身,而是可以被裁切和复制的文本化身;不再存在于具身场域中,而是在临时聚合的文本场域中直接遭遇;文本主体与他者之间也并非主客二分的关系,而是多元主体间的共在。因此,文本主体在互联网中形成了一种独特的存在形式。当文本主体脱离了原初语境时,其鲜活的生命力便如同琥珀一般,被凝固于原初的那一瞬,而后便漂浮在互联网空间中。但漂浮不意味着消失,而是永恒存在于互联网之中,等待着在另一历史时刻被重新激活,并与其他文本主体形成新的互文和无限阐释。凝固一瞬又永恒在场,是文本主体在群聚传播中的主体性呈现。[11]文本主体之间全向性的互联、随机聚合与裂变,以及在算法机制的介入和多重否定的推进过程中,互联网群聚传播通过文本主体之间的互文叙事,爆发出了巨大的传播能量。就互联网群聚传播中文本主体之间的互文叙事机制而言,作者提出“事件相关体”“文本集合体”“具体文本”之间的动态组合构成了群聚传播中网络叙事的有机体。[12]具体而言,具体文本和文本集合体在主题建构和表达形式等方面形成彼此指涉的、互为参照的互文链;网络文本的叙事意义不仅经历着文本集合体内部的文本间相互交织的共生过程,也源自作者与读者的双向建构,离散的个体化叙事在群聚传播中被链接,从而产生互文。⑨正是文本主体间的过度阐释、无限衍义,才造就了群聚传播中叙事的无限张力。

(二)群聚传播中的情感链接

情感与情绪弥漫在互联网叙事的文本之中,“它们既向外连接着客观世界,也深受个体信仰、意志、立场的影响”⑩。这种私人化、主观化的情感与情绪,是信息本体的一部分。因而,信息的传播,不仅是事实的流动,还是个体情感、情绪的无意识扩张。在移动互联网普及之前,任何思想、观念、情感、情绪的社会化传播只能借由大众媒介之手。然而,这只是少数精英群体的权利。但互联网技术,尤其是社交媒体的勃兴,为普通个体情感、情绪的社会化传播提供了中介物,互联网中的群体聚集更是将普通人从大众传播的科层化结构中解救出来,与各类精英群体共享表达权与传播权。群体聚集成为个体情绪社会化传播的动力机制,甚至在这场群聚传播的狂欢中,个体情感和情绪会影响甚至演化为整个社会的普遍情绪。这使得群聚传播中文本主体之间的交往,出现了明显的“情感转向”。由于个体生存经历的共时性,隐匿在海量文本中的个体情感情绪具有较高程度的趋同。一旦有“事”发生,文本中趋同的个体情感会瞬间被点燃,并形成病毒式的情绪传染。这不仅会推动文本主体在网络空间中不断地生成、变化、叠加和撞击,同时,恰恰依靠情感、情绪,实现文本主体的聚集。民众的认知、认同、行动,也都在群聚传播的情感情绪链接中,被生成和再生产。但不得不重视的是,情感情绪中的非理性成分,同样会给社会带来极具破坏性的风险。更进一步,群聚传播的情感转向会带来整个社会感性意识的彰显。在情感情绪的助推下,群聚传播也化身为文本主体之间日常化的感性交往实践,感性选择成为文本主体间建构关系的重要机制。

(三)群聚传播中的关系实践

交互、即时、开放的社交媒介,将前互联网时期人类社会的时空秩序打破并重组,使得散落于世界各地的人们能够以文本的方式共在于同一空间。这为文本主体的大规模聚集提供了可能,同时也从根本上推动了新的主体关系实践。在群聚传播这一新型传播范式之下,大众的社会关系、群体的文化关系以及个体的人际关系等主体关系都得以重组,这表明“作为媒介关系实践的群聚传播是一种以传播主体为核心的关系型传播,而当前对于关系本位的强调,也是对多元传播主体能够超越时空、不断相遇的可能性的强调”11。关系实践中的主体,不仅是流动的、生成的、有机的、相遇的,更是情感的。更进一步来说,主体关系实践中的关系建构,是感性选择的。当情感体验成为交往的发生机制时,网络时空中的信息传播、人际交往和媒介文化的感性化趋势也越发明显。本书将“感性”界定为感觉、直觉、表象等直接感官层面的意识,与理性主义将感性认定为简单、被动、低级、浅薄不同,该书强调了感性的能动性、主体性和实践性特征,凸显了其社会建构功能。马克思强调,感性意识是一种具体、鲜活的实践经验,通过它,人们能够确证自己的生命存在,“实践是感性的人的活动”[13]。经由传播主体及传播模式的感性化、媒介逻辑与信息方式的感性化、传播主体价值诉求的感性化等机制,群聚传播实现了“脱嵌”逻辑下的网络时空重组,为“身体缺场式”交往提供了感性化的媒介场域;改变了主体关系建构中的经验范式,打破具身交往的时空结构,使时间、空间对交往造成的限制无限弱化,甚至消失;此时,由个人主体感受、体验所引发的心灵共鸣,逐渐成为满足交往需求、联结主体关系的精神纽带,并强化着由感性文化传统所激发的社会认同力量,形成具有感性色彩的“连接共同体”。12群聚传播中的主体关系实践,经由感性选择的作用机制,最终带来了新的社会分化和社会重组。

三、工具理性与价值理性的博弈:群聚传播的信息现代性悖论

“互联网群聚传播之所以能够产生,在于网络技术带来的时间非线性、碎片化与空间的流动性、非组织化。”13这是该书对于群聚传播何以可能给出的回答。

工业时代的社会加速始于机械生产,“线性矢量时间观”成为工业社会生产的主导原则。这种内生的加速逻辑,使社会主体在不可逆的时间流动中持续前行。然而,信息技术和互联网的迅猛发展,使得信息逐渐成为决定社会运行的新力量,它不仅打破了物质生产的束缚,还重新定义了社会的时间与空间观念。通过“抛开了物质的量的沉重,脱离了能量的质的密集”14,信息凭借其轻灵与流动性,迅速穿梭于全球互联网世界,推动人类社会进入一个新的信息时代。在这个崭新的时代,信息性原则逐渐取代了传统的时间性原则,成为社会加速的主要推动力。互联网所构建的新时间系统,以非线性、碎片化的形式对传统的线性传播模式进行了颠覆。个体在信息网络中的角色发生了深刻变化,通过互联网终端形成了个体化、无组织的“流动时空中持续运动的节点”15,进而形成了互联网群聚传播这一全新传播范式。这种新型的传播秩序在改变社会生活时空感受的同时,也彰显了信息现代性的独特特征,即一种基于拼贴时间和流动空间的社会结构。信息现代性以信息化为动力,以信息性为原则,形成了一个非线性、非制度化的传播体系,使互联网群聚传播逐渐成为现代社会的常态。在这种传播模式下,普通个体在参与社会交往中获得了前所未有的主体性与自主性。然而,信息的非线性传播与流动性特质,使社会关系变得更加扁平和脆弱,快速建立的传播关系在瞬间消散又再生,难以形成稳定的社会结构。

尽管互联网群聚传播极大地赋予了个体参与感与自主性,但它也带来了不容忽视的信息风险和社会困境。在信息现代性主导下,工具理性和价值理性的博弈愈加失衡。一方面,技术进步和信息化使得物质生产转向精神生产,现实交往逐渐被虚拟交往取代;另一方面,过度依赖工具理性则削弱了人类存在的价值,使人类文化和思想逐渐被信息逻辑所钳制。在这种背景下,传统的文化和价值体系被逐步侵蚀,社会主体逐渐陷入工具理性的铁笼之中,难以摆脱信息逻辑的束缚。这种信息现代化进程中的悖论,不仅为文化的再生产带来了危机,还挑战了现代社会的理性与秩序。互联网的出现,最初被寄予了极大的美好想象,人们希望它能打破传统的权力结构,实现信息的自由传播和平等参与。然而,随着技术的不断发展,互联网在民主和开放方面的表现却并未如预期般理想。信息现代性所带来的不仅是技术层面的革新,更是社会和文化层面的深刻变革。人类在信息化社会中的生存状态,逐渐从实体交往转变为虚拟存在,这种变化不仅改变了社会生活的时空秩序,还使得文化的再生产与价值体系的建立面临严峻挑战。信息现代性的悖论由此显现,它在赋予个体自由与参与感的同时,也在不断侵蚀和重构社会的基本秩序。

四、结语

本书创造性地提出了“互联网群聚传播”的概念,以人类信息生产方式颠覆式变革的宏大视野来审视互联网技术之于社会巨变的影响,突破了技术决定论的思维误区,将传播主体的媒介实践置于核心位置,直指群体聚集这一主体性本源。但要在未来发展中形成更加系统和精确的理论框架,并在实际操作中具备可行性,还需要更多的探索与实证研究。

注 释:

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩1112131415参见隋岩:《互联网群聚传播》,北京:科学出版社,2023年第1、1-2、251、270、252、253、252、2、2、75、5-6、266、43、47-60、293、287、293页。

参考文献:

[1]逻辑学大词典(修订本)[M].彭漪涟,马钦荣,主编.上海:上海辞书出版社,2010:284.

[2]大卫·克罗图,威廉·霍伊尼斯.媒介·社会:产业、形象与受众[M].邱凌,译.北京:北京大学出版社,2009:367.

[3]马克思,恩格斯.德意志意识形态[M].北京:人民出版社,1961:20.

[4]隋岩,曹飞.论群体传播时代的莅临[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2012(5):139.

[5]黄笑.从互联网本质到信息现代性:群聚传播的研究进路——《互联网群聚传播》评介[J].国际新闻界,2023(12):164.

[6]隋岩.群体传播时代:信息生产方式的变革与影响[J].中国社会科学,2018(11):115.

[7]鲍德里亚.消费社会[M].刘成富,全志纲,译.南京:南京大学出版社,2014:1.

[8]隋岩,陈一愚.论互联网群体传播时代媒介成为资源配置的重要环节[J].中国人民大学学报,2015(6):129.

[9]周葆华.永久在线、永久连接:移动互联网时代的生活方式及其影响因素[J].新闻大学,2020(3):84.

[10]隋岩,杨超.群聚传播中传播主体的文本化及文本间性[J].中国社会科学,2024(4):46-47.

[11]隋岩,杨超.群聚传播中传播主体的文本化及文本间性[J].中国社会科学,2024(4):51.

[12]隋岩,唐忠敏.网络叙事的生成机制及其群体传播的互文性[J].中国社会科学,2020(10):168.

[13]马克思恩格斯选集:第一卷[M].北京:人民出版社,1972:16.

作者简介:魏明,中国传媒大学媒体融合与传播国家重点实验室博士生(北京 100024)。

编校:董方晓