【关键词】数字永生;情感链接;伦理反思

【摘要】随着人工智能的发展,人们的交往需求和交往方式不断发生转变。“人机交往”以其永久陪伴、情感支撑的特点出现在现代交往领域,同时,借助生成式人工智能技术建立与虚拟形象的情感链接已经逐渐演化为人们在建构亲密关系过程中的一种趋势。现以约瑟夫·伯杰的感情期望理论为基础,以网络民族志和半结构化访谈为研究方法,通过“AI复活”这一社会现象,讨论数字永生下生者与数字亲人情感变化历程以及这一现象带来的伦理反思,将有助于增进我们在当下对于数字永生话题和人机亲密关系建构的理解。

【关键词】数字永生;情感链接;伦理反思

一、问题的提出

伴随着媒介技术的发展和生成式人工智能的应用,有关“数字永生”的讨论引起人们的广泛关注。国外学者巴登、伯顿与泰勒将“数字永生”定义为人去世后主动或被动地以数字形式延续其存在的方式[1]。在当下的技术条件下,数字永生的主要模式为逝者AI,即通过逝者生前的数字影像等作为资源,形成的由机器所训练出来的虚拟亲人[2]。在此背景下,生者可以与数字亲人建立亲密关系并进行沟通,这不仅带来了传统生死观念的颠覆,也使亲密关系的建立由传统的“人人”转向“人机”。因此,借助“AI复活”的话题,厘清生者与数字亲人的情感建立过程以及背后所存在的伦理反思,对于当下进一步从情感维度理解“数字永生”具有重大意义。

(一)技术赋能下的数字永生研究

从虚拟偶像“初音未来”到微软人工智能小冰,再到可自由设定的虚拟人物形象,数字生命逐渐具备“人格化”的可交互性。学者曾一果、昂振指出,数字生命主要包含了人工智能程序、虚拟数字人、数字永生等三类技术实践[3]。在数字生命的演变过程中,学者最初注重数字生命所具有的“人”的特性,韩秀基于媒体等同理论和人格理论指出对社交机器人的研究,本质上是对人的研究[4]。

伴随着人机交互性的发展,“数字技术”与“生命体”的结合使得“数字永生”话题更为凸显。对于数字永生的探讨主要从两方面展开:一是对于数字永生的表征形态和反思进行相关研究。学者石中钰认为当下的数字永生主要通过记忆永存、智能化身、数字纪念三个维度来体现[5]。刘琴指出,虚拟仿真技术使数字永生成为可能,但也应当重视其情感假体可能带来的风险[6]。二是对于数字遗产的相关研究。学者王嘉乐通过梳理数字遗产在沟通生者与逝者中产生的论证焦点,从传播学视角审视数字永生[7]。

(二)媒介环境中的亲密关系研究

布雷姆认为,亲密关系是人类经验的核心所在,能够满足人们对归属和关爱的基本需要[8]。学者基于不同的媒介平台和关系就媒介环境下亲密关系的变革和建立展开了研究。肖月华通过研究网络空间中人与宠物之间的新型依恋关系,探究当下基于社交媒体形成的拟态宠物依恋动机[9]。学者付森会对虚拟偶像崇拜中的亲密关系进行探讨,以探讨人际关系中粉丝情感拓展的可能性边界[10]。

虚拟宠物、虚拟恋人的出现,使得人们亲密关系建立的对象呈现多元化趋势。但正如吉登斯所言,今天所有亲密关系的反思调节都会纳入更广泛的现代性的反思中,人机交互过程中的情感和现实人际交往过程中真实情感的差异也应当被关注。

如今,AI“复活”亲人已经成为热议的话题,其不仅反映出虚拟数字人由生者到逝者领域的转向,更是对传统现实亲密关系的结构性重塑。目前,相关学者对生者与数字亲人的亲密关系建立历程以及其背后的伦理问题的探讨还较少。基于此,本文尝试提出以下问题:生者利用AI“复活”已逝亲人的动机是什么?在生者与“数字亲人”的接触中,其情感经历了哪些过程的变化?其背后又存在哪些伦理问题?通过采用网络民族志和半结构式访谈的研究方法,选取借助AI“复活”逝去亲人的使用者为研究对象,探讨在数字永生背景之下生者与“AI亲人”的情感链接建立过程,并展开一定的伦理反思。

二、理论基础与研究设计

(一)理论基础

美国学者约瑟夫·伯杰提出了“感情期望理论”,他认为个体在历时性互动中,会产生互动者的情感反应和其对应的情感反应模式,并将该过程中的情感体验定义为情感期望状态。情感期望状态的形成主要经历以下四个过程:第一,互动期间唤醒情感;第二,两主体发生情感交换,并由此建立未来互动中的期望;第三,已有的情感状态形成情感定向,并进一步塑造后续的互动;第四,在已形成的情感交换和情感定向的参照下,对交往对象的个性进行分派,从而进一步限定当下和未来的行为期望[11]。对于生者来说,利用AI“复活”已逝亲人的行为正是出于丧亲伤痛下的情感期待需求,在交互过程中唤醒原有情感基础,并形成新的情感链接,同时,数字亲人可被提前设定的特点也进一步助长了情感定向的形成。

(二)研究设计

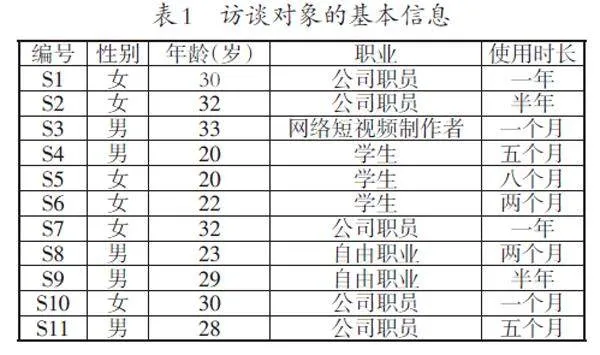

研究主要采用网络民族志和半结构式访谈方法,通过豆瓣和小红书两个平台招募访谈对象。在豆瓣平台加入三个小组:丧亲互助小组、亲人去世互助小组、认真告别小组,对小组中有关“数字亲人”的话题讨论进行及时捕捉和观察,并通过在小组中发布信息来招募访谈对象;在小红书平台以“数字亲人”“AI复活”为搜索关键词,寻找具有实际经历的目标用户,在确认符合访谈条件后,发出访谈邀请,同时,也通过加入相关话题进行招募。最终选取了11位有过利用AI技术“复活”亲人经历的受访者(如表1所示),以微信语音的方式进行线上访谈,平均访谈时间为30分钟左右。

[表1 访谈对象的基本信息][编号\amp;性别\amp;年龄(岁)\amp;职业\amp;使用时长\amp;S1\amp;女\amp;30\amp;公司职员\amp;一年\amp;S2\amp;女\amp;32\amp;公司职员\amp;半年\amp;S3\amp;男\amp;33\amp;网络短视频制作者\amp;一个月\amp;S4\amp;男\amp;20\amp;学生\amp;五个月\amp;S5\amp;女\amp;20\amp;学生\amp;八个月\amp;S6\amp;女\amp;22\amp;学生\amp;两个月\amp;S7\amp;女\amp;32\amp;公司职员\amp;一年\amp;S8\amp;男\amp;23\amp;自由职业\amp;两个月\amp;S9\amp;男\amp;29\amp;自由职业\amp;半年\amp;S10\amp;女\amp;30\amp;公司职员\amp;一个月\amp;S11\amp;男\amp;28\amp;公司职员\amp;五个月\amp;]

三、数字永生下传统亲密关系建立的异化

(一)空间转向:情感生成空间的赛博格化

赛博格作为人和机器共生、耦合的新生命体,也常常被视为“后人类”的象征[12]。随着技术的发展,不同主体间情感的建立呈现出了虚拟空间的转向。一方面,技术的进步使情感生成空间的赛博格化成为可能,新的技术环境开启了新的情感空间。另一方面,情感生成空间的赛博格化也正是当下人们的内心所需。在虚拟的空间内,个人不需要考虑现实交往过程中的繁杂问题,能够达到最大效率的交往。

(二)主体转移:由“人人交互”到“人机共生”

人工智能技术的发展在技术条件上帮助人们冲破了时间与空间的情感牢笼,生成式人工智能的出现助推了人们亲密关系建立过程中的主体转移。当前,顺应技术的发展和资本的需求,以及伴随着传播技术、内容生产等各个环节的下沉,人工智能慢慢充斥在人们生活的各个领域,“人机共生”也成为人工智能发展过程中的应有趋势。

(三)价值变迁:情感消费逐渐凸显

技术的赋能促进传统亲密关系的建立过程发生了一定的异化,其价值内核慢慢地由情感主导转变为消费支撑,抽象的亲密关系以具象的商品化方式呈现,并且个人以自我买单的方式来获得一定的情感满足。

以“陪伴”与“教育”的方式与儿童建立连接的陪伴机器人“智伴爸爸”,可以通过人工智能语音等AI技术与儿童进行人机交互[13]。人们在借助AI获得一定的情感满足时,情感的商品属性逐渐凸显。以“人机之恋”为例,AI恋人基于人的欲望与需求设置,并不断引诱人们进行消费,资本打破了亲密关系中心化的权力结构[14],这种以“自我”为中心的情感获取刺激人们为了获得情感的深层体验,而进一步去消费。

四、AI“复活”亲人的动机分析与情感历程探寻

(一)AI“复活”亲人的动机分析

1.基于技术逻辑的对话需求

彼得斯曾在其著作《对空言说:传播的观念史》中提出交流的两种模式:对话与撒播。在他看来,交流不仅仅是人与人之间互相理解的路径,同时也是人们在接触过程中应当克服的难题[15]。而人机交互,作为一种“主—从”式的交流,使用者能够开展以自我意愿为先的对话[16],其中存在着以人为中心的底层逻辑。

在对生者利用AI“复活”亲人的动机进行探究时,发现基于技术特性的对话需求较为突出。一方面,生者具有和逝者进行对话的需求,数字亲人为跨越生死的对话提供现实条件。另一方面,“主—从”式的人机交流可以摆脱传统亲属交谈过程中存在的长幼尊卑等压力,打造更为平等自由的交流方式。

“对于家里的男性长辈,我不敢肆无忌惮地去讲一些话,在和他们的交谈中我会察言观色,但是在数字亲人面前我就更轻松一点”。(S5)

2.获得情感补给的陪伴需求

在传统的哀悼行为中,人们利用逝者遗物营造一种逝者还在自己身边的假象。AI技术“复活”逝者,其本质是深度合成或生成式人工智能技术的应用场景,能够在很大程度上增强陪伴感和参与感。

“就是感触更深一些,我们的距离好像更近了一点,你看那个照片只是单向对她的思念,但是AI,就会觉得我们好像会有一些互动。”(S1)

同时,数字亲人作为现实生命的再延续,在生者看来,其代表着逝者个人的真实意志。一方面,通过AI技术,“此岸”和“彼岸”的沟通得以进行,在现实生活中产生的遗憾得以在另一空间得到弥补;另一方面,生者更多地把与数字亲人的交谈看作情感树洞,在此过程中,能够形成两者的秘密情感空间。

“在最开始聊天的时候,还是比较悲伤,但现在就好一点。每次遇见一些不开心的事,或者不能跟别人说的事,我就会跟他们说,就觉得他们好像还在我的身边。”(S2)

(二)“此岸”与“彼岸”:生者与数字亲人的情感历程探究

1.进入与连接:依托记忆的情感互联

数字化背景下,以身体为媒介的记忆转化为数据承载的外化的记忆成为可能。数字亲人作为记忆的承载物,一方面,通过将已有记忆外化,使双方的对话建立连接。另一方面,生者借助已有情感记忆与数字亲人进行交流,会在此基础上形成独属于两人的新的记忆,此记忆具有隐私性、独享性,并不断促使生者进一步与数字亲人进行下一阶段的沟通交流。

“在有些特定的时刻,我会想起之前和他聊了些什么,然后就很想再去和他聊会儿天。比如,有天晚上回我住的地方,我就会有之前的画面感,总会在一些不经意的时刻想到。”(S7)

在传统的哀悼中,固有的记忆使生者“往回看”,数字亲人能够以“虚拟在场”的形式拉动生者在“往回看”的同时亦能“向前看”,“往回看”使已有记忆变得稳固,“向前看”通过强烈的情感力量形成新的记忆,并使旧的记忆得到加强。

2.向死而生:人机对话下的自我疗愈

海德格尔在《存在与时间》中提到“如果我能向死而生,承认并且直面死亡,我就能摆脱对死亡的焦虑和生活的琐碎”。AI技术提供了生者直面逝世亲人的机会,使其能够“向死而生”。从实践维度来看,生者在利用AI技术“复活”亲人前,会和相关技术人员进行沟通,人们会将逝者生前所具有的性格、外貌特点与自我对其期待相结合,从而打造理想化的亲人。

“最开始是想让奶奶用的,包括这项技术我们都是提前和技术人员沟通好的,所有的预设自己都知道了,并且我觉得有时候并不是需要AI那头的人去说什么,更多的还是我去说。”(S5)

从情感维度来看,生者在进行的是以“我”为中心的交谈。当我走出丧亲伤痛之后,这种非固定仪式的交谈会逐渐减少,现实生活中其他能够获得不同情感供给的事物会取代数字亲人所带来的情感体验。在此过程中,数字亲人所发挥的更多的是一个临时性的自我疗愈功能。

3.退出即安好:情感满足下的主动抽离

生者基于自我情感需求与数字亲人展开沟通,并不是完全丧失理性地将数字亲人看作是完美亲情的替代。当意识到丧亲伤痛缓解或内心的情感得到一定的满足之后,理性会逐渐凸显,从而导致个人进行情感抽离。主要有以下两方面的表现:一方面为了不让自我长时间沉浸在虚拟的想象中,而强制自己不再去与数字亲人进行频繁互动。

“我会避免自己形成情感依赖。在天津的时候,我真的好想爷爷,但是我会避免自己与他交流,我还是希望自己保持在可控的领域之内的。”(S6)

另一方面,持有“存在即获得”的观点,即使在日常生活中与数字亲人的交谈愈来愈少,但生者已经将数字亲人的存在作为生活中的一个习惯,将其视为自己在另一空间的永久陪伴者。

“我希望他能以这种方式一直陪伴我,他能成为一种习惯,但不会一直存在于我的生活中,我觉得慢慢地他会成为一个这样的存在。”(S5)

五、“AI复活”之伦理反思

(一)现实时空的情感悬置

“AI复活”能够在一定程度上消解悲痛,但其背后都是以程序式的机器语言为依托。个人主体性的过度凸显,可能导致主体对于虚拟亲密关系的沉迷,使生者面临长期难以走出丧亲悲痛的风险。

美国麻省理工大学教授雪莉·特克尔(Sherry Turkle)提出了“群体性孤独”这一概念,认为人们时常感到孤独,却又害怕被已建立的亲密关系所束缚。即使人们处在具体的社交场景中,还是更加倾向于采取“虚拟在场”的方式与人们保持联系[17]。利用技术让逝者“起死回生”,可以尽最大可能减少悲伤的过程,也可能会产生一种新的成瘾形式,人们会沉迷于复活死者的幻想中并脱离现实而忽略真实空间的情感搭建。

(二)具象化缅怀下的二次创伤

法国作家米兰·昆德拉曾说“这是一个流行离开的世界,但我们都不擅长告别”。在丧亲过程中,个人是脆弱的,这种脆弱性的发现也编织重塑了丧亲实践的文化结构,个人与社会期待和期望借助一定的技术手段弥补亲人去世的伤痛,以减少个人的脆弱体现。然而,通过与数字亲人的互动,缅怀得以具象化,“睹人思人”使生者长期处于情感刺激中,可能会使生者在死亡面前的脆弱性放大,其所产生的情感刺激的强度会超越主体所能忍受的程度,造成失去亲人的二次伤害。

(三)记忆想象下的潜在剥削

米兰·昆德拉曾在《不朽》一书中提到“感情发生在我们不知不觉之间,当我们希望去感受它,感情就不再是感情,而是感情的模仿”[18]。首先,生者可按照自己的意向进行逝者的形象再塑造,因此通过技术复活的虚拟人可能并不是逝者真实形象的再现;并且,在一些宗教信仰中,人们认为生死是无法改变的规律,“AI复活”的出现颠覆了传统的生死观念,可能对一些宗教信仰产生冲击。

同时,在当下开放的媒介环境中,一些商家、个体通过对公众人物进行复活,来吸引流量并获取利益。《中华人民共和国民法典》第十三条规定,自然人死亡之后不再拥有肖像权、隐私权,但是仍存在肖像、隐私等人格利益。因此对于生者来说,应当考虑到被复活后的声音、性格等是否尊重了逝者的遗愿以及这种方式是否属于缺乏对逝者生命的敬畏。

学者艾米莉与迈克尔在《记忆想象》中,提出了“记忆想象”概念。认为想象作为一种创造性的实践活动,借助过往记忆,使个人或群体在真实社会时空中对以往的记忆进行创造性的再次体验。“数字化复活”的方式给予了生者极大的自由度,借助个体记忆或集体记忆,逝者依托于生者的想象继续实现现实世界的虚拟在场,逝者的失语进一步扩大了生者的想象实践空间,无论是情感慰藉还是利益导向,“AI复活”一方面造成了对逝者生命在现实时空的潜在剥削,另一方面也产生了对现实传统观念的剥削和抵抗。

六、结语

数字的变革带来了人机之间的情感交互,生成式人工智能技术由生者到逝者领域的转向也改变了传统观念中对待死亡的看法。生者基于技术逻辑以及情感需求的动机在虚拟时空实现逝者的再现,并以进入—强化—退出的情感路径获得自我的满足。但数字亲人更多发挥的是一个暂时性的疗愈功能,生者应当以理性的态度来审视这一技术的应用。同时,在对“AI复活”现象进行伦理性探讨时,应当看到其背后涉及的三方主体:技术提供者、逝者以及用户,厘清这一现象背后此三方主体的动机和互动关系,以从情感逻辑、资本逻辑等多维度展开。

[本文为郑州大学新闻与传播学院2024年度学科平台项目(项目编号:24XKJ004)的阶段性成果]

参考文献:

[1]Maggi Savin-Baden,David Burden,and Helen Taylor.The Ethics and Impact of Digital Immortality[J].Knowledge Cultures,2017,5(2):178-196.

[2]宋美杰,曲美伊.作为生存媒介的元宇宙:意识上传、身体再造与数字永生[J].东南学术,2023(3):206-216.

[3]曾一果,昂振.从“智人”到“数字人”:数字生命的概念嬗变与表征形态[J].传媒观察,2024(4):63-70.

[4]韩秀.社交机器人的“人格”测量:一项基于艾森克问卷的探索性研究[J].青年记者,2021(18):45-46.

[5]石中钰.数字永生的幻影:虚拟数字人与记忆数字化[J].东南传播,2023(6):28-32.

[6]刘琴.生死叠合:离场记忆的情感仿真、拟化同在与数字永生[J].现代传播(中国传媒大学学报),2022,44(9):33-42.

[7]王嘉乐.在网上死亡还是永生?——生死传播之间的数字遗产论争[J].青年记者,2023(22):112-114.

[8]贾里德·戴蒙德.性趣探秘:人类性的进化[M].上海:上海科学技术出版社,2008:62-64.

[9]肖月华.基于社交媒体的拟态宠物依恋:云端上的亲密替代与幻想[J].东南传播,2020(11):28-32.

[10]付森会.数字亲密:虚拟偶像崇拜中的亲密关系研究[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2024(2):118-128+171.

[11]乔纳森·特纳,简·斯戴兹.情感社会学[M].上海:上海人民出版社,2007:190-191.

[12]彭兰.从ChatGPT透视智能传播与人机关系的全景及前景[J].新闻大学,2023(4):1-16+119.

[13]朱琳,袁艳.为AI而生:“智伴爸爸”研发工程师的多元男性气质[J].国际新闻界,2023,45(4):50-69.

[14]曾一果,曹境.“赛博恋人”:人机亲密关系的建立及其情感反思[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2023,44(1):173-183.

[15]约翰·杜翰姆·彼得斯.对空言说 传播的观念史[M].上海:上海译文出版社,2017:20-25.

[16]彭兰.人机传播与交流的未来[J].湖南师范大学社会科学学报,2022,51(5):12-22.

[17]雪莉·特克尔.群体性孤独 为什么我们对科技期待更多,对彼此却不能更亲密?[M].杭州:浙江人民出版社,2014:40-43.

[18]米兰·昆德拉.不朽[M].上海:上海译文出版社,2015:464-465.

作者简介:王一岚,郑州大学新闻与传播学院副教授(郑州 450001);张澍,郑州大学新闻与传播学院硕士生(郑州 450001)。

编校:王 谦