钟晓红 毕神浩 王 凯 杨 颖

1(厦门大学经济学院,厦门 361000) 2(国网杭州市萧山区供电公司,杭州 311200)

引 言电力行业以煤电为主的能源结构决定了其高能耗、高排放的特点,与国际相比,我国每千瓦平均供电煤耗高于发达国家80克左右,线损率、耗水率分别高出2%~3%、40%左右,低效问题较为凸显。而减排大趋势下,我国作为 《巴黎协定》的缔约国,对于减排有无条件守约责任,电力行业作为碳排放的 “大户”,更是以 “碳约束”为统领,通过发展非化石能源、降低供电煤耗、线损等措施,努力寻求减排空间,并利用碳交易市场的构建,来确定刚性的排放总量。但是,据数据统计,电力行业被纳入全球碳排放交易市场的CO2排放量预计为35亿吨,占该行业排放总量的74%,无法根本改变电力行业畸高的排放量,可见,电力行业的减排仍然任重而道远。

减排约束下,电力资源需要进行规划,从供应链来看,高排放的源头在于供给侧电能结构的失衡性,煤电的主体地位未改变,统筹利用水、风、光等可再生电力能源,进行能源转型是关键。但需求侧用电结构、方式和效率的不合理性,在大规模需求驱动下,也会加剧电力资源利用的失衡性。为此,要实现电力资源优化利用,应以需求侧的合理、节能用电,链接供给侧,联动两侧进行电力资源综合利用优化。王艳红和罗洎(2013)基于低碳发展从供给侧进行电能结构调整与优化[1];鲁宗相等(2017)在波动电源和负荷不确定双重叠下,分析高比例可再生能源并网的灵活性和平衡机制,以此驱动供给侧的电能结构优化[2];郭尊等(2020)在碳交易机制下,通过电-气联合系统鲁棒调度模型来进行供给侧的低碳设计[3]。可见,目前研究多从供、需单一层面,进行电力资源利用优化,而为进一步深挖电力行业的 “减排潜力”,本文将从供需两侧出发,将节能作为一种资源纳入电力规划,与电源开发融为一体,来设计电力资源综合利用优化模型及方法。

1 电力资源综合利用优化的现实需求本文引入脱钩理论测定电力行业发展与污染排放的脱钩性,以CO2、SO2作为污染排放量指标,根据IPCC收录的各类燃料CO2排放系数,可得电力行业CO2排放总量[4]:

式(1)中,DCO2为CO2排放总量,mi为电力行业不可再生能源的消费标准量,δi为i类能源的碳排放系数。

运用物料衡算方法计算电力行业SO2的排放量[5]:

式(2)中,E、M、S分别为核算期第i台机组SO2排放量、煤炭消耗量、发电煤炭平均硫分,α为SO2释放系数,燃煤、燃油机组各取1.7、2.0,η为第i台机组的综合脱硫效率。结合 《工业企业节能减排主要指标解释》,标准煤含硫率为1.2%,同时,根据北极星电力网数据,大唐、中电投集团、中国国电、中国华能、中国华电等大电力公司的脱硫率均在97%以上,处于全国领先水平,为此,本文选取90%为电力行业的平均脱硫率。

同时,采用Tapio弹性脱钩指数即可得电力行业发展与高排放的脱钩状态[6]:

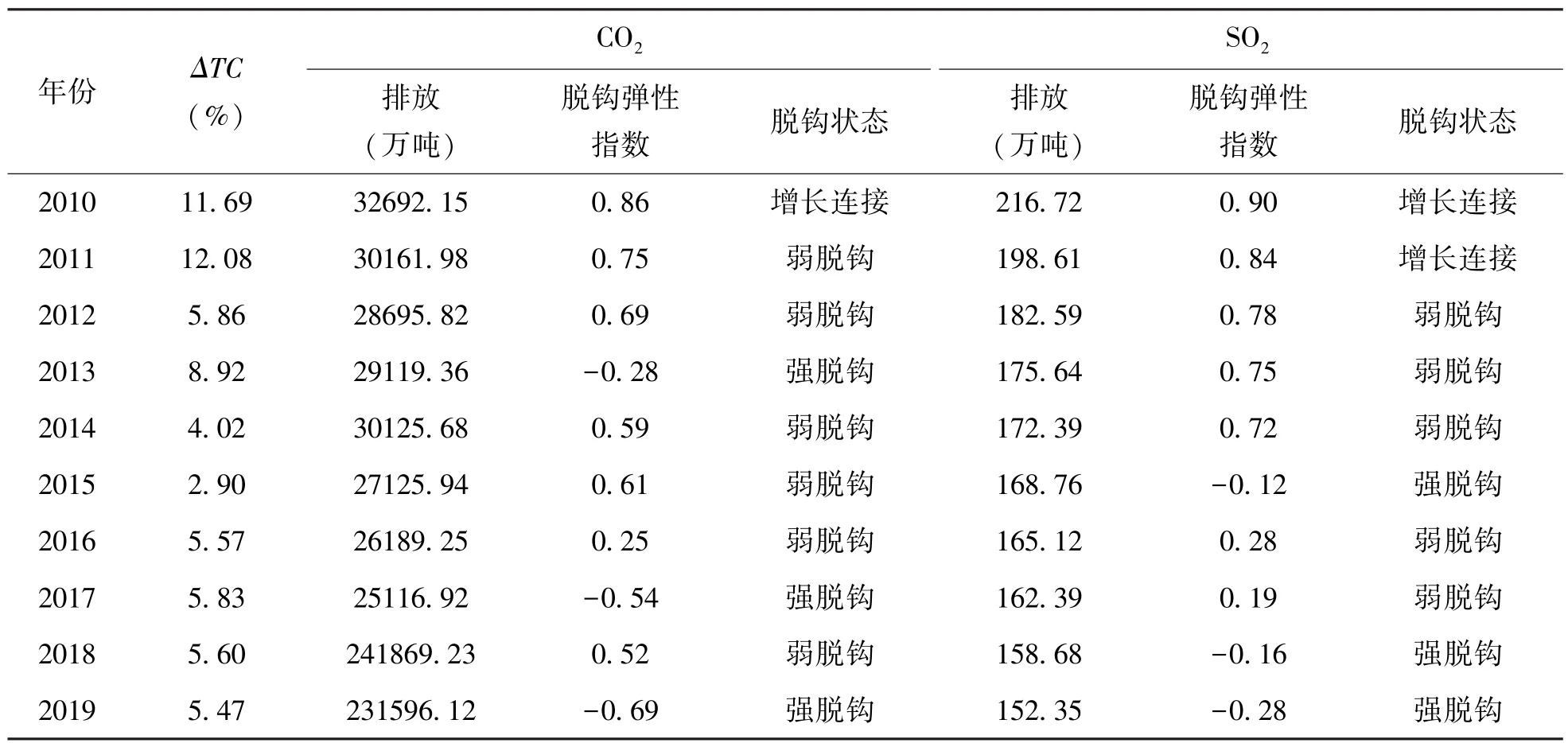

式(3)、(4) 中,ΔTC/TC为电力经济增长变化率,以2010~2019年我国电力消费总量进行测算,数据来源于国家统计局,缺失数据根据全国工业统计网、前瞻产业研究院、国家能源总局等整合得出;ΔCO2/CO2、ΔSO2/SO2为污染排放变化率,由式(1)、(2)计算得出,而后,根据式(3)、(4)计算得出脱钩弹性指数,并参照Tapio脱钩弹性指数分类,即可获得我国电力行业与污染排放的脱钩状态,见表1。

表1 2010~2019年我国电力行业发展与污染排放脱钩状态

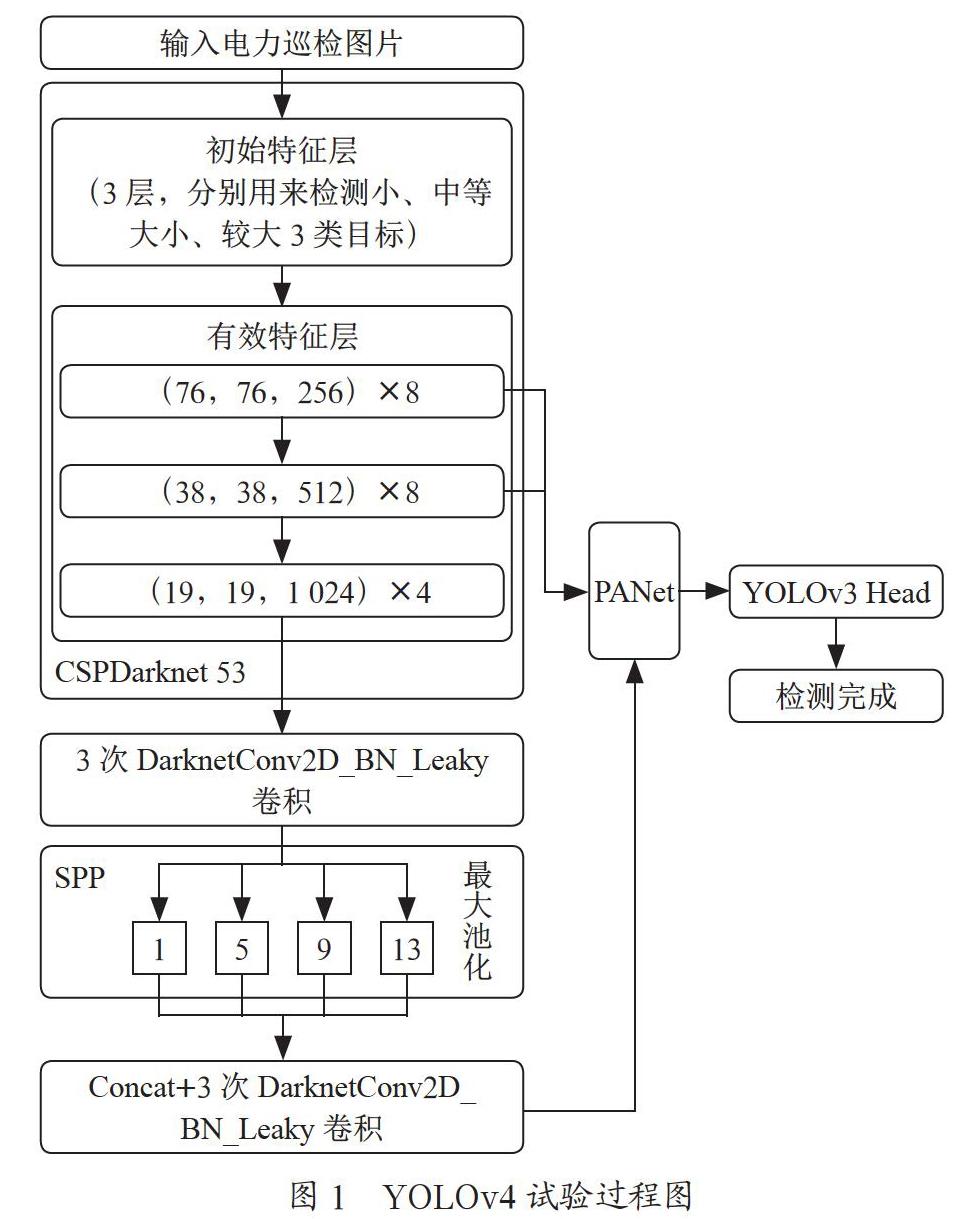

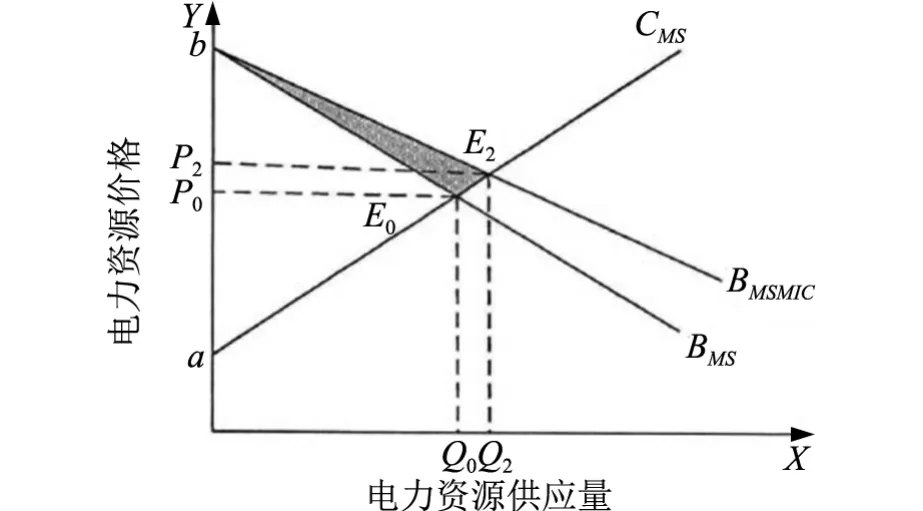

结合表1可知,我国电力行业排放脱钩性呈现动态变化性,尤其在2010年、2011年供给端以煤炭机组为主导,新型发电能源在技术、设备上尚不成熟,且需求端的用电结构、方法和效率也相对滞后,造成电力行业呈现高能耗、高排污特点。而近年来,随着节能减排加速推进,关停小火电厂,以风电、水电、核电等进行电能替换,调整电能结构,且基于削峰填谷、分时电价、节能设备及技术的节电措施,一定程度上控制了用电量的激增,为此,电力行业减排弹性呈现强脱钩性。但是从整体上,弱脱钩性为主,强脱钩势弱,电力行业仍未摆脱以火电为主体的电能结构,如图1所示,风电、水电、核电生产电力量仍处于低位徘徊,增速缓慢,电力行业仍然面临较大的减排压力。

图1 电力行业的能源结构状态

2 电力资源综合利用优化的理论支撑2.1 实施供需两端优化的经济学分析综合资源规划,是一种兼顾资源供给增加与需求减少来满足特征资源需求的决策过程,本质上与 “开源节流”无异。目前,节能减排下,火电生产受限、可再生能源发电成本、技术、安全性尚不成熟,供给端的单一 “开源”,无力填补日渐增长的需求缺口,适当的 “节流”成为必然,为此,电力资源综合利用优化应该以供需两端 “联动”的方法,来促成电力资源的供需均衡,具体理由如下:

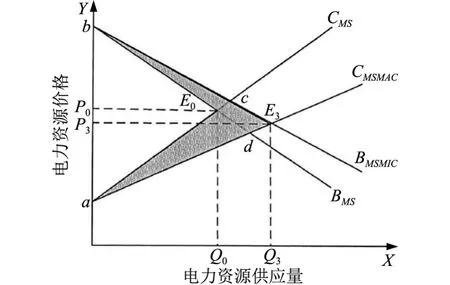

供给侧管理效益:依经济学理论,可绘制电力资源供需曲线,见图2,BMS、CMS为电力资源的边际社会收益、社会成本,两者相等时,市场达到均衡,P0为均衡价格、abE0三角部分为社会总剩余[7]。

结合图2,在进行供应侧管理后,电力资源的供给量增加,将由CMS向右移至CMSMAC,而曲线BMS不变,E1为新供需均衡点[8],bP0E0、bP1E1两三角形各为实施电力供应侧管理前后的消费剩余,且前者大于后者,也即供应侧管理后,消费剩余得以提升,对应的社会总效益aE0E1也将提升。

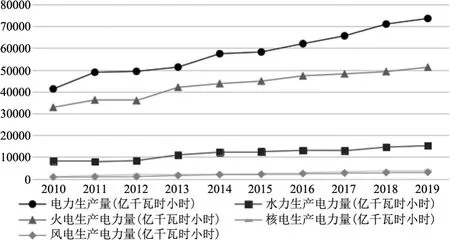

需求侧管理效益:通过需求侧管理进行节能,来实现电力资源优化利用,BMS电力资源的边际社会收益向右移至BMSMIC,而边际社会成本的曲线CMS不变,此时,市场供需新均衡点为E2,见图3。

图3 需求侧管理下电力资源供给曲线

结合图3,aP0E0、aP2E2的三角形面积为实施电力需求侧管理前后的生产者剩余,且后者大于前者,也即生产者剩余得以提升,对应的社会效益bE0E2也随之增加。

供需两侧管理效益:此时,电力资源的供需曲线BMS、CMS将同步向右移至BMSMIC、CMSMIC,达到市场均衡点E3,见图4。与图2、图3比较,仅进行供应侧或需求侧管理时,社会总剩余的增加分别为adE0、bcE0,而实施供需两侧管理后,社会总剩余的增加面积aE0bE3大于(adE0+bcE0),cE0dE3为社会总剩余的增加量[9]。

图4 供需两侧管理下的电力资源供给曲线

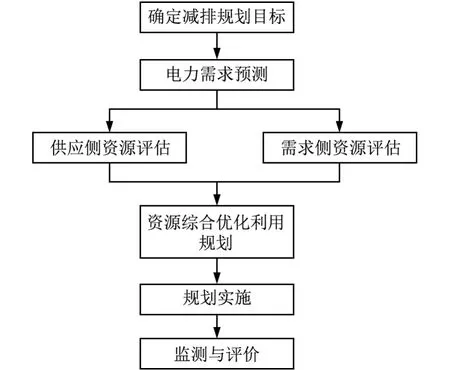

2.2 实施供需两侧优化利用的逻辑框架结合上述分析,本文将供需两侧视为一个整体,基于 “开源节流”的理念构建电力资源综合利用模型。其中,供应侧资源主要通过风电、水电、核电、太阳能电、天然气电等可再生能源的扩展应用,基于 “开源”方法来改变以火电为主的电力能源结构;需求侧资源则抽象为能效电厂,通过峰谷分时电价、可中断电价、智能节电设备、绿色照明等 “节流”方法,将节电作为电力资源优化利用的一种有效形式。根据电力综合资源规划PIRP的原理[10],电力资源综合优化利用的逻辑框架为:确定规划目标→预测电力需求→评估供需两侧的资源→综合资源优化利用规划→监测和评价规划实施效果,如图5所示。

3 电力资源综合利用模型的构建及求解方法3.1 模型的决策目标减排约束下,本文引入多目标决策方法,以全社会投入成本和碳排放量最小为目标函数,将电力资源综合利用优化转换为多目标优化问题,目标函数建构如下:

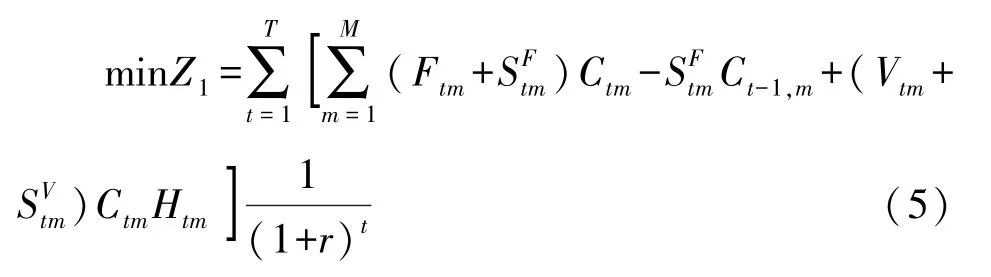

全社会成本最低的目标函数:基于供需两侧的电力资源综合利用优化模型,应该在满足用电需求的前提下,实现全社会总成本净现值的最低,减排约束下,该成本涉及投资、运行成本[11]:

图5 电力资源综合利用优化的逻辑框架

式(5)中,Z1为规划期总成本,t为规划年份,T为规划的时间段,m、M分别为机组类型的序号、数量,Ftm为第t年m类机组的单位容量成本的年值;为第t年m类机组的新增容量补贴或附加收费,Ctm为t年m类机组的装机容量,此处,需求端能效电厂的容量为削峰容量,供应侧风电、地热、可再生能源等发电机组的容量为负荷高峰时的出力;分别为第t年第m类机组单位发电量的运行成本、补贴或附加收费,Htm为第t年第m类机组的利用时间,r为折现率。

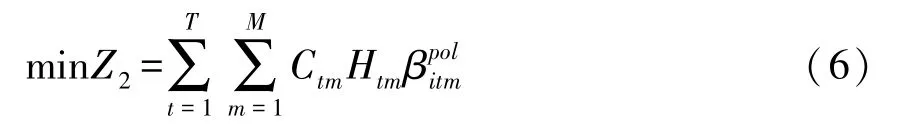

污染排放量最小的目标函数:因我国电力行业以煤电为主,污染排放量较高,为此,减排约束下,以污染排放量最小为目标约束:

电力资源综合利用模型应充分考虑用电需求、备用容量、常规及能效电厂的装机容量、污染排放等约束条件。

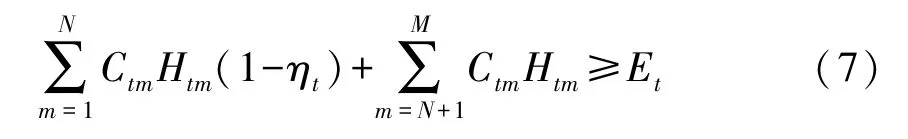

用电需求约束:供应侧常规、能效电厂的共同发电量在扣除每年损失后,应大于预测需求电量[12]:

式(7)中,N为常规机组类型的数量,ηt为第t年发电量与用电量之间的损失率,而能效电厂节电性的电力资源优化利用,处于需求侧,为此不考虑该损失率,Et为第t年需求量的预测值。

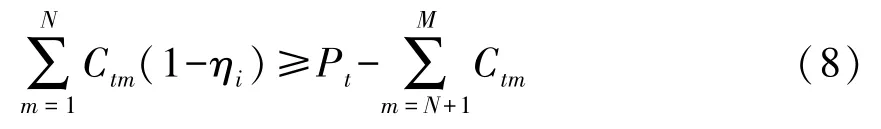

备用容量约束:整个电力系统需具备一定备用容量,应在剔除发用电间的损失后大于预测的电力负荷[13]:

式(8)中,Pt为第t年电力负荷的预测值。

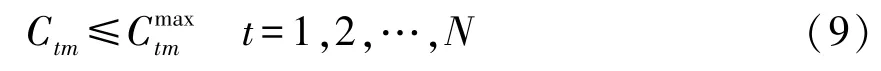

供给侧常规电厂的装机规模约束:因为电能资源有限,加之技术、资金、政策的限制,特定时期内电厂的装机容量不能超过用电需求的一定比例:

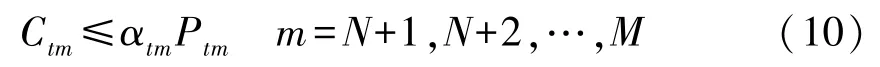

需求侧能效电厂的装机规模约束:能效电厂是通过一揽子节能行动方案,来优化用电结构、方式和效率,以实现减排目的,但因节电潜力的局限性,其装机容量不可大于该类用电设备电力负荷特定比值:

式(10)中,αtm为第t年m类能效电厂占该类用电设备电力负荷的比例系数,Ptm为第t年m类用电设备的电力负荷预测值。

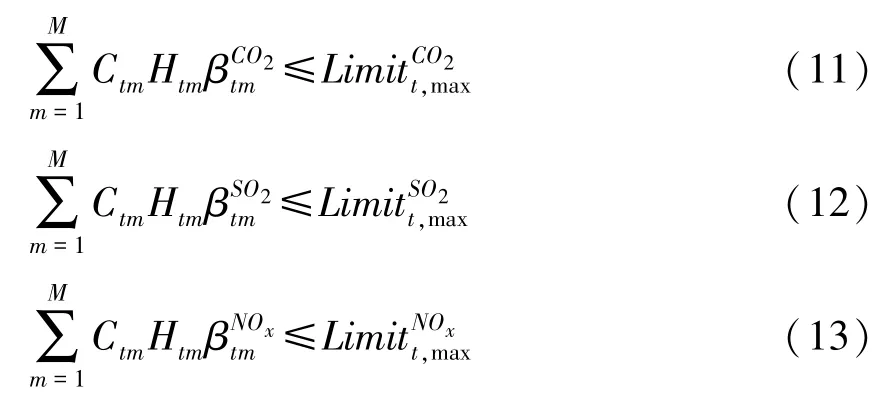

减排约束:为实现减排目的,供需两侧电力资源综合利用优化的规划期内,电力生产机组排放的CO2、SO2、NOx应控制在最大排放限值内:

上述模型的求解多通过单目标问题的转换进行寻优,求解过程简便,因不同目标函数物理本质及量纲各异,权重因子的取值非常困难,为此,本文采用惯性权重法剔除PSO速度最大值的需求,以改进的PSO算法对电力资源综合优化模型进行求解,具体步骤如下:

步骤1:输入原始数据,初始化模型,获取模型控制变量的数量及对应的取值范围;初始化算法参数:种群数量N、最大迭代次数Itermax、惯性因子ω的上下限,加速系数c1、c2。

步骤2:迭代测试设为0,在可行域内通过随机数发生器生成M个粒子,各自对应的位置为xi,同时,在特定范围内设定初始速度Vi,此处取值为0,并将各初始粒子的个体最优解和全局最优解,也即pbest、gbest设定为某一足够大值。

步骤3:将粒子代入适应度函数,计算每个粒子的适应度值F(xi),并将其与目前个体最优解phest进行比较,若F(xi)<phest,则选择最佳的pbest作为F(xi)适应度值。同时,将所有粒子的F(xi)中的最下值设定为Fmin,Fmin<gbest, 则本代群体最优解较上代小,则gbest=Fmin,相反,则Fmin维持不变[14]。

步骤4:更新各粒子飞行速度,同时,结合蒋娓娓[15]的研究中粒子在预定迭代次数停滞不前时,随机位置赋予公式更新粒子当前位置,并检测更新位置是否存在越限变量,若存在,则需将其限制为该变量约束的上下限值或下限值。

步骤5:终止条件判断——电力资源综合利用模型中的目标函数取得最小值或Iter达到预设最大迭代次数Itermax,若是,则输出计算结果,若不是,则以Iter=Iter+1,转至步骤3。

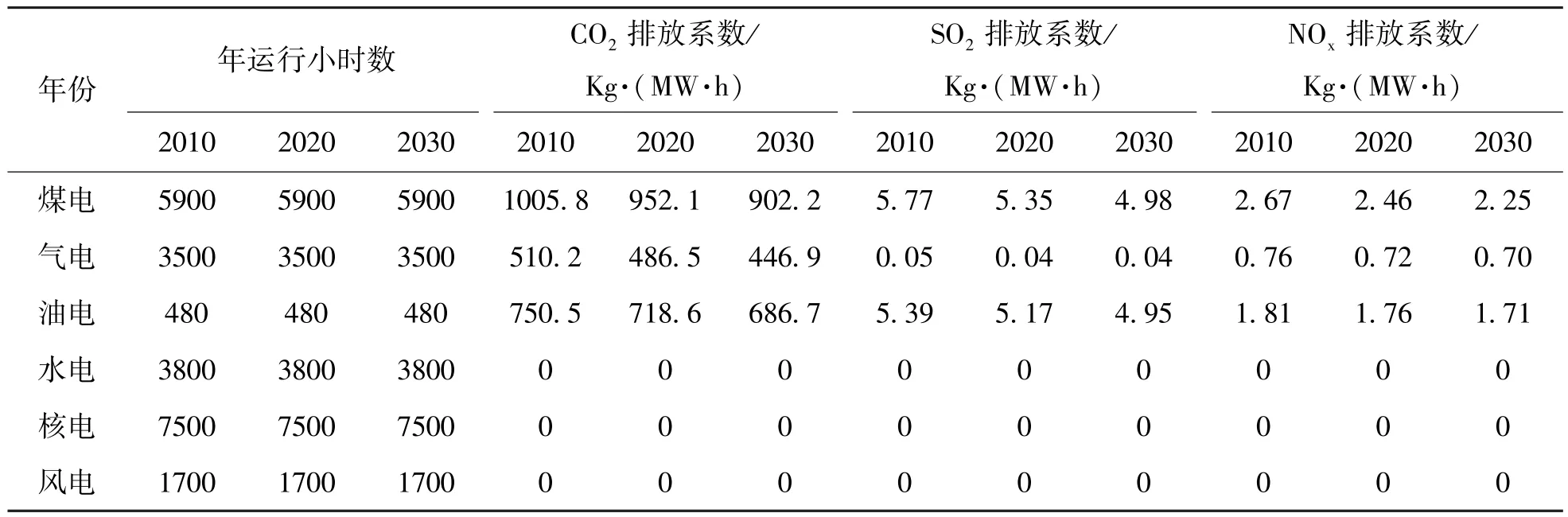

4 模型的减排约束效果分析4.1 模型参数设置为验证上述模型,本文以传统单一供应侧的利用模型为参照,减排规划期为2010~2030年,供应侧的电能结构为煤炭、可再生能源发电,需求侧的能效电厂实施峰谷分时电价、负荷管理、节能技术等节点措施,通过成本、效益筛选出3种方法节省的电能,分别设定为DSM1、DSM2、DSM3。结合模型的约束条件,设定电力系统备用容量为20%,需求侧资源占最大用电需求比值在8%以下,容量、电量补贴参数分别以直接削减固定成本、变动成本计算,环境类、运行小时数参数可根据电厂实际排放、运行情况而定,模型的部分参数设置如表2所示。

表2 电力资源综合利用优化模型的部分参数

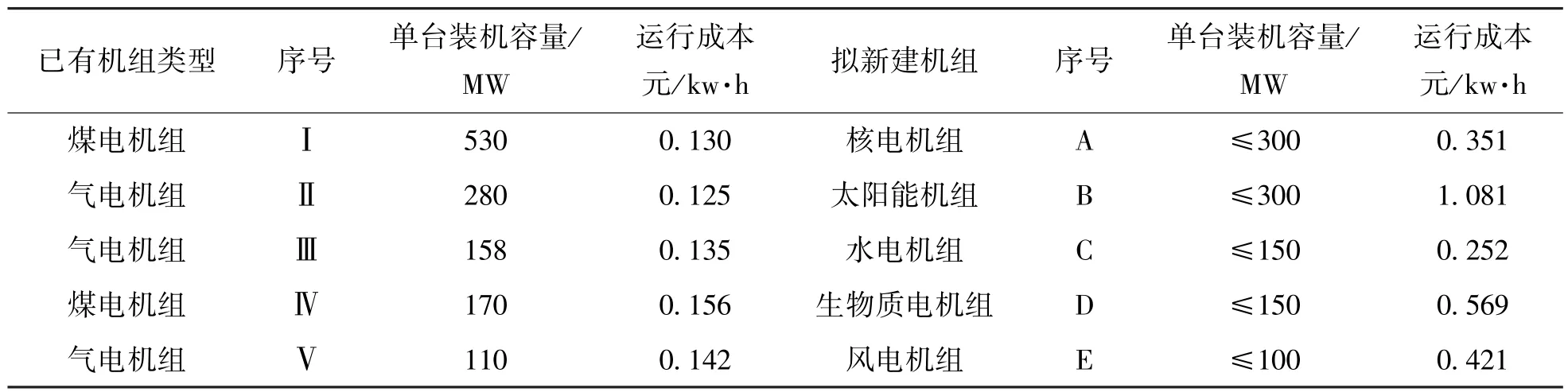

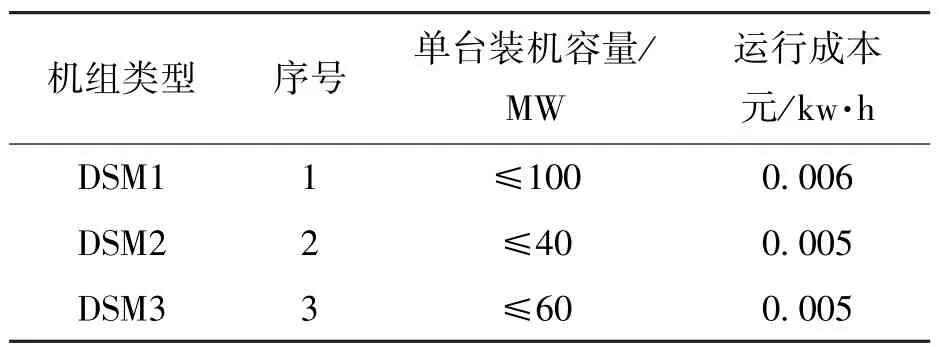

同时在减排约束下,研究模型中,供给侧基于 “效率优先”,新建风电、水电、核电等可再生能源小容量发电机组来调整电能结构,提升电力资源利用效率;而需求侧则以零排放的能效电厂,通过节电方式来优化电力资源利用,供需两侧机组参数如表3、表4所示。

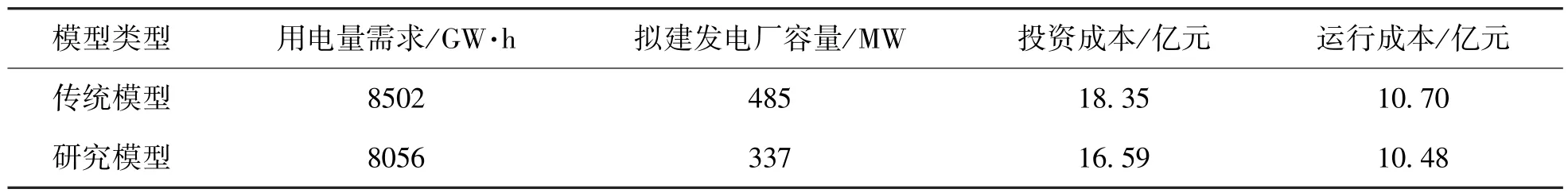

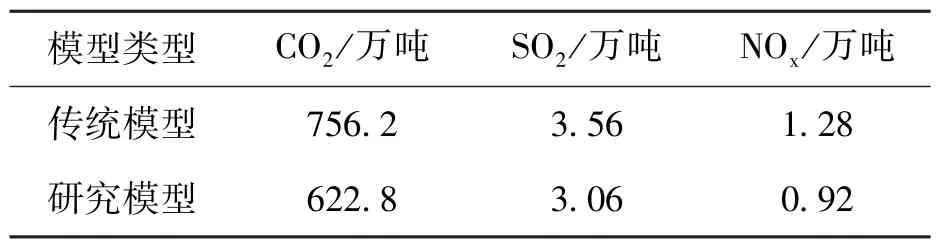

4.2 模型减排效果研究模型将采用上述常规电厂+能效电厂模式,而传统的电力资源优化利用仅涉及供给侧的常规电厂。在减排约束下,研究模型包含2个最优目标函数,多个约束条件及决策变量,为此,本文采用Matlab7.0软件利用上述改进PSO算法进行模型求解,两种模型所得结果如表5、表6所示。

由表6可知,研究模型的用电量需求下降52.5%、拟建发电厂容量下降30.5%、投资、运行成本分别下降9.59%、2.06%,CO2、SO2、NOx等污染物排放量分别下降了17.6%、14.0%、28.1%,可见设计的模型节能减排效用显着。这是因为该模型需求侧引入 “能效电厂”,通过削峰填谷、分时定价、节能技术、负荷管控等方式,实现了 “节流”,在此引导下,供给侧拟建的煤电、风电、气电等发电厂容量缩减,且电能 “开源”的同时,可降低煤耗,减少污染排放,减排约束效果明显。

表3 供给侧常规机组参数

表4 需求侧能效机组参数

5 结论及建议资源、环境的双重压力下,电力行业作为能耗、碳排放的最大来源,是减排约束的重点领域,但在大规模的用电需求下,一味的节能降耗显然无法适应,需要寻求两全的解决方法。本文从供需两端出发,以 “开源节流”为逻辑主线,建构的上述模型是多目标优化问题,关联内容较多,需要进行综合规划,具体的建议如下:

表5 不同模型的资源组合

表6 不同模型的污染排放

加速供给侧的电力结构调整。(1)秉承 “上大压小”的机制,关停 “小、弱、差”的火电企业,引入超临界、热电联产等低耗、高效率的火电机组,并以 《火电厂大气污染物排放标准》中严格的减排标准,统一CO2、SO2等电厂污染排放的检测、计算方法,以准确反映电力行业的排放水平,以采取有效的减排技术,整顿大电力企业的减排性;(2)要深挖风电、水电、核电、太阳能等清洁能源的减排潜力,从顶层设计出发,全面梳理、制定电力系能源规划,出台相关的财税补贴、优惠政策,设计行之有效的电力结构调整方案,并根据新电能发电出力预测将其纳入机组组合,以形成优化调度的发电量计划,规避火电年度发电量计划的刚性约束与波动电源对系统灵活性要求的矛盾问题。同时,可构建跨区域的电力交易和价格机制,驱动风电、光伏发电的跨区域消纳,让新发电能源在更大范围内得以均衡利用。

深挖需求侧的 “节流”潜能,从需求侧看,用电量需求存在区域、时域差异,造成了供需的失衡性,而基于能效电厂的需求侧管理,可基于“节流”方法来均衡资源配置,但是需要经济、技术、行政手段的综合引导。具体来说,可编制 “节流”方案,以 “两保、两促、一保限”为准则,保障关系民生、重点项目的用电,促进节能减排发展,对高能耗、污染进行限电;并采用错峰、避峰用电、限电、紧急拉闸等管理手段,以分时定价、负荷管控等行政手段,来均衡区域、时域性的电力资源配置,提升电力资源的配置效率;同时,还可引入高效照明、负荷控制、蓄能装置、电加热等节能技术和设备,直接控制用户的用电行为、优化电力的多元利用、提升利用效率,以最大限度挖掘需求侧的 “节流”潜能。