〔摘 要〕 随着数字经济快速发展, 平台经济逐渐成长为具有重要影响力的经济模式, 其特性为实体经济的增长赋予了新的动能。本文采用2012~2022 年间中国省级面板数据, 研究平台经济是否能够促进实体经济发展。实证结果表明, 平台经济能够显着地对实体经济发展产生正向影响。进一步的研究发现, 产业结构、数字普惠金融和财政分权度均能强化平台经济对实体经济发展的正向影响, 上述因素在推动平台经济与实体经济融合发展中发挥重要作用。本文的研究为理解当前我国平台经济与实体经济之间的关系提供了经验证据。

〔关键词〕 平台经济 实体经济 产业结构 数字普惠金融 财政分权度 融合发展

DOI:10.3969 / j.issn.1004-910X.2024.06.011

〔中图分类号〕F424; F49 〔文献标识码〕A

引 言

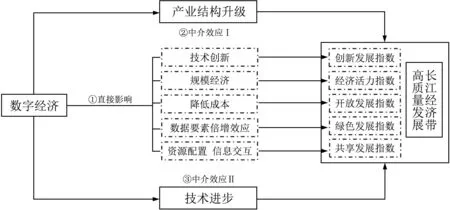

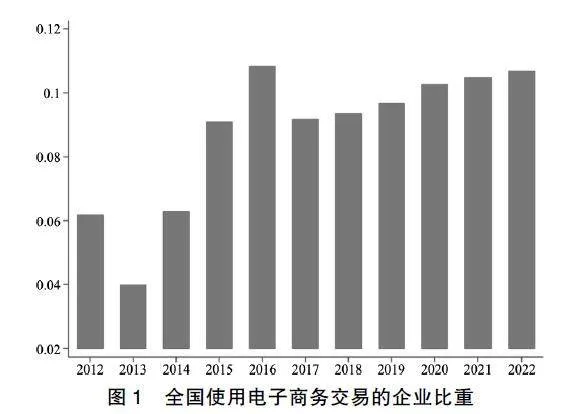

随着信息技术的迅猛发展和互联网的普及, 平台经济逐渐成为当今经济体系中备受瞩目的新型经济模式。通过搭建数字化平台, 平台经济促进了不同参与者之间的资源共享、信息传递以及交易互动, 为各行各业带来了前所未有的发展机遇。2016 年5 月李克强总理在全国推进“放管服” 改革电视电话会议上指出: “新经济、新动能的快速发展有力支撑了经济运行在合理区间和比较充分的就业”。党的十八大以来, 在党和政府的支持和推动下, 我国平台经济迎来了快速发展的时期, 不断地融合渗透到国民经济各领域。从图1 中可以发现, 2012 年以来, 全国使用电子商务交易的企业比重出现了较大增长。其中, 2016 年时全国使用电子商务交易的企业比重已经达到10. 8%, 之后虽然略有回落, 但是仍然保持上升趋势。

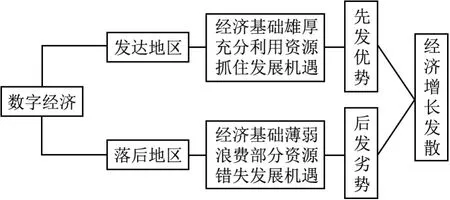

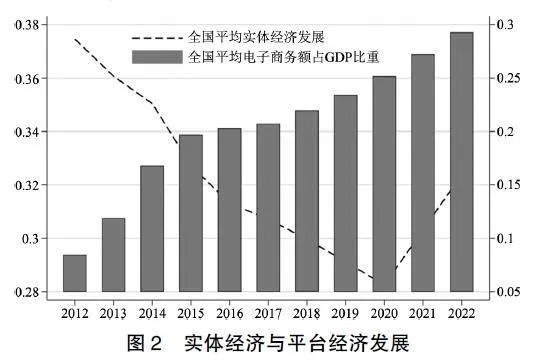

实体经济作为国民经济的基础, 包括了制造业、服务业等实体产业, 直接涉及到就业、资源配置和经济增长等诸多方面。随着社会的发展, 传统实体经济也面临着诸多挑战, 如生产效率提升、市场营销创新等。在这一背景下, 平台经济作为一种全新的商业模式, 其强大的信息聚合、交易撮合以及生态圈构建能力, 似乎具备了赋能实体经济发展的潜力。图2 中展示了我国实体经济与平台经济的发展变化趋势。长期来看, 我国GDP中的实体经济占比呈现出明显的下降趋势, 而平台经济发展则相反。但是, 如果将我国平台经济的发展区分为3 个阶段———2012~2014 年、2014~2016 年和2016 年之后, 可以观察到实体经济发展的不同变化。2012~2014 间, 我国平台经济出现了快速增长, 相对应的实体经济比重下降速度放缓。在平台经济发展较为平稳的2014~2016 年, 实体经济比重下降速度加快。2016 年之后, 平台经济再次迎来高速发展, 实体经济比重下降的速度不仅得到了缓和, 2021 年之后甚至呈现了上升趋势。与之相对应的, 2018~2022 年, 工业互联网直接产业增加值和渗透产业增加值均有着明显增长[1] 。上述分析表明, 尽管我国实体经济比重下降趋势明显, 但是平台经济的快速发展似乎抑制了这一下降趋势, 对实体经济产生了正向影响。

自Armstrong[2] 奠基了双边市场理论以来, 关于平台经济的研究逐渐成为了学界的热点。平台经济网络外部性的存在, 能够对消费者产生“正外部性”[3] 。具体来说, 关于平台经济对经济发展的影响, 学界主要集中于资源配置、信息传递、创新技术和产业结构等方面。孙永强等[4] 认为平台经济的发展从多方面促进了劳动力流动, 有利于缓解劳动力市场分割, 提高了资源配置的效率。谢富胜等[5] 、师博[6] 从理论上分析了平台经济便利了信息传递和交流, 使市场机制可以更好地发挥作用。姜琪等[7] 通过实证分析方法, 发现平台经济对区域创新能力的提升具有显着的积极影响。纪圆圆等[8] 、李豫新等[9] 均从产业结构的角度入手,证明了平台经济能够对产业结构产生正向显着的促进作用。

与上述文献关注的问题不同的是, 本文主要研究的是平台经济能否对实体经济的发展产生影响, 这种影响究竟是正面的还是负面的。数字技术能够对实体经济产生明显的正向促进作用[10,11] ,且这种促进作用是通过提高技术效率实现的[12] 。以互联网为载体、数据和数字技术为支撑的平台经济[13] , 应当能够对实体经济的发展产生正向影响。陆岷峰[14] 认为平台经济与实体经济具有融合发展优势, 余晖和钱贵明[15] 则认为平台发展有效提高了市场的统一性。但是, 国内学者尚未针对平台经济对实体经济的影响结合现实数据进行具体分析, 也没有考虑到其他经济因素在其中发挥的作用大小如何, 而这正是本文的研究目的。

相较于已有文献, 本文在当前实体经济下行、平台经济上行的背景下, 利用中国31 个省级行政区面板数据研究了平台经济对实体经济发展的影响; 通过将产业结构、数字普惠金融和财政分权度引入回归模型, 分析了上述变量对平台经济所发挥的实体经济促进作用的影响, 为进一步促进平台经济、实体经济融合发展提供了参考。

1 理论分析

制造业是实体经济的主体, 提高制造业的效率是拉动实体经济增长的重要因素[16] 。当前, 很多传统产业都面临资源配置、信息传递、创新技术和产业结构等方面的问题, 急需通过数字技术、数据要素赋能突破传统生产方式的瓶颈[17] 。平台经济模式作为数字技术应用于当前社会最重要的模式之一, 其在促进实体经济发展方面能够发挥显着的作用。

平台经济通过数字化平台的构建, 为实体经济提供了一个高效的资源配置机制。参与者可以通过平台将其资源纳入一个共享的生态系统中,实现了资源的最大化利用。这种优化配置机制使得实体经济中的各环节能够更为紧密地协同合作,从而提升了整个产业链的运行效率。从经济学的角度来看, 资源优化配置能够提高资源的边际效用[18] , 使得整个经济系统能够以更高效率运转;另外, 平台经济的数字化平台成为了各类信息的汇聚和传递中心。这种高效的信息传递机制使得企业能够更灵活地调整产品和服务, 提高市场反应速度。信息的快速传递和反馈使得市场参与者能够更为及时地获取到市场动态和用户需求的变化, 从而能够更准确地进行决策和调整策略。

同时, 平台经济为新技术、新模式的应用提供了良好的土壤。通过数字化平台, 创新型企业得以更为便捷地推出新产品、新服务, 从而推动了产业的技术升级和创新。平台经济能够促进需求方和供给方的瞬时匹配, 使服务业更加专业化、个性化和精准化, 推进服务创新[19] 。通过上文的分析, 本文发现平台经济能够在多个方面对实体经济产生正向影响, 因此提出假说:

假说: 平台经济能够对实体经济发展产生显着的正向影响。

在验证上文的假说基础上, 进一步分析如何优化平台经济对实体经济的促进作用具有较强现实意义。尽管陆岷峰[14] 尝试提出了平台经济与实体经济的融合路径, 但是并没有从数据上进行检验。本文从理论分析出发, 探索了产业结构、数字普惠金融和财政分权度三者在平台经济促进实体经济发展中发挥的作用。

平台经济的作用方向不论是资源配置还是信息传递, 最终影响的对象仍然是地区工业或制造业企业, 而地区的产业结构在促进工业发展中的作用不可忽视。实体经济的最优产业结构与金融体系相互匹配, 才能有效地发挥金融体系的基本功能, 促进实体经济的发展[20] 。同时, 近年来数字普惠金融的发展为传统产业带来新的机遇。数字普惠金融的发展推动了地区服务供给的增加, 对实体经济的增长产生了重要的促进作用[21] 。平台经济和数字普惠金融密切相关, 能够丰富消费供给、促进数字化消费, 拉动实体经济增长[22] 。财政分权度意味着地方政府调配资源的能力, 越高的财政分权度代表政府越能够结合自身发展现实合理配置资源, 从而提高实体经济发展的效率[23,24] 。平台经济在促进实体经济发展的过程中, 离不开地方政府的资源配置, 更高的财政分权度意味着更高的经济效率。

结合平台经济发展对实体经济的影响, 本文在进一步讨论中引入产业结构、数字普惠金融和财政分权度3 个调节变量, 分析它们在平台经济促进实体经济发展中发挥的作用。

2 数据、变量与模型

2. 1 数据来源

本文在基准回归部分所使用的区域经济数据主要来自于《中国统计年鉴》和各省(区、市)统计年鉴, 部分金融相关的数据采用了CEIC 数据库进行补充。而平台经济有关数据来自于中国数据服务平台(CNRDS 数据库)中的电子商务模块。其中, 由于平台经济相关数据在2011 年及之前缺失值较多, 本文最终选取中国31 个省(区、市)(考虑到数据的可获得性, 不包含港、澳、台地区)2012~2022 年共341 个样本的平衡面板数据进行分析。

2. 2 变量选择

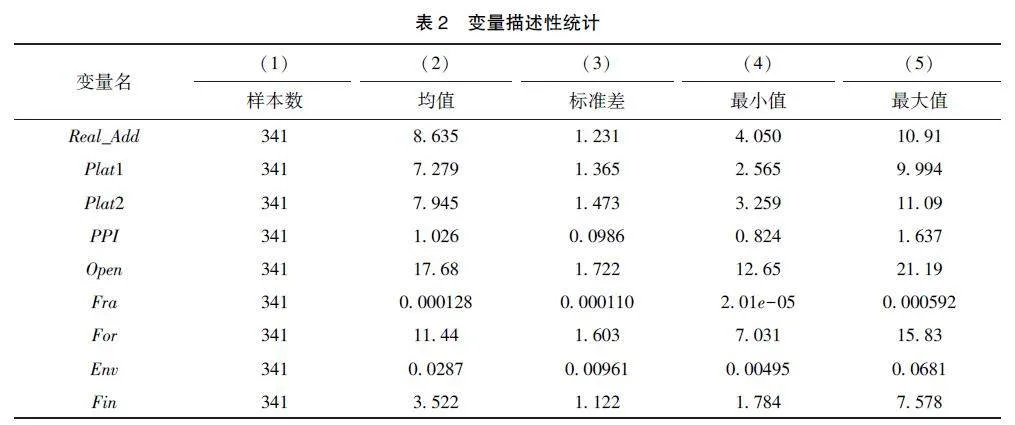

(1) 被解释变量

本文的研究对象是实体经济的发展状况, 而实体经济发展状况主要体现在工业上。本文参考黄群慧[25] 、李林汉和田卫民[26] 的做法, 将各区域工业增加值的对数作为衡量实体经济发展的重要指标。工业增加值是反映一个区域实体经济发展的核心指标, 代表了该区域实体相关行业创造价值的能力[11] 。实际上, 使用工业增加值作为实体经济的代替指标是在狭义上对实体经济的描述,而另一种方式是从广义上对实体经济进行描述,这一部分的回归结果将在下文的稳健性检验部分进行汇报。

(2) 核心解释变量

为了研究平台经济的发展对实体经济的影响,本文首先对平台经济的发展进行度量, 而学界尚未对此有统一的做法。纪园园等[8] 、颜长春和廖俊[27] 都针对评估平台经济的发展状况建立了指标体系, 但是这一做法引入了较多与平台经济相关性较弱的变量, 如平台基础设施类变量, 这一类变量事实上并不能准确反映平台经济的发展状况,更多的是反映数字技术相关的发展状况①。因此,本文分别借鉴孙永强等[4] 、李朋林和刘午浚[28] 的做法, 使用区域电子商务交易活动的企业数量和区域电子商务交易额代表当地平台经济的发展状况, 同时对其进行对数化处理。使用上述变量的原因是平台经济发展主要表现形式为电子商务发展,在平台经济的相关指标中电子商务发展仍然是核心指标。使用电子商务交易活动的企业数量能够从企业层面度量当地平台经济的发展状况, 而使用电子商务交易额则从规模上衡量了平台经济。

(3) 控制变量

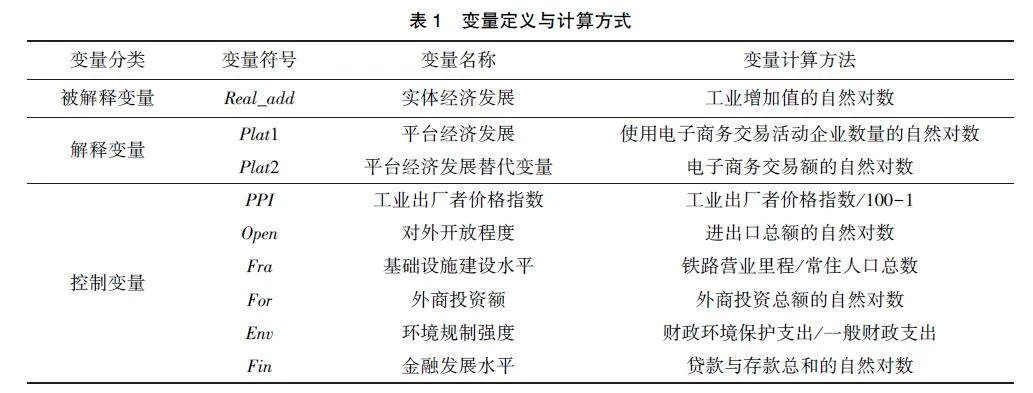

根据国内相关学者对实体经济发展的相关研究, 本文选取了6 个控制变量, 并对变量进行了共线性检验, 所有变量均能够通过共线性检验(VIF 均值为3. 30, 最大为6. 82<10)。其中, 本文在模型中加入了工业出厂者价格指数(PPI), PPI对实体企业的商品销售具有显着影响[29] ; 而对外开放程度则使用进出口总和表示; 基础设施建设水平使用的是单位人口铁路营业里程, 这一指标能够很好地反映当地基础设施的建设情况; 外商投资额使用了外商投资总额, 外商投资额对当地的实体经济发展具有直接的影响; 环境规制强度则使用财政环境保护支出占财政支出的比率进行表示, 环境规制强度反映了当地政府对待环境保护的态度, 对环境保护的态度将会影响实体行业的资源利用, 从而导致实体经济发展水平受到限制[11] ; 最后本文将区域贷款与存款总和作为金融发展水平的代理变量。上述变量除PPI、基础设施建设水平和环境规制强度外, 均采用自然对数进行处理, 具体变量定义与计算方式见表1。

同时, 本文对各变量进行了描述性统计, 结果如表2 所示。经过对数化处理后, 各变量的均值、标准差均位于正常范围之内, 且最大值和最小值之间的差距没有过大。这一结果保证了下文的回归模型能够准确地估计平台经济对实体经济发展的影响。

2. 3 回归模型

本文首先构建如下的双向固定效应面板模型:

Real_addit =β0 +β1 ×Platit +Xit +λi +Tt +εit (1)

其中, i 表示中国各省级行政区域, t 表示年份, β0 为截距项, εit 为随机扰动项。被解释变量Real_addit是各区域的实体经济发展水平, 核心解释变量Platit为该区域的平台经济发展水平(在上文的变量介绍中已经被区分为两个变量, 在此使用1 个变量符号进行代替), Xit 为引入的一系列区域层面控制变量, λi 代表省(区、市) 固定效应, Tt 代表年份固定效应。本文主要关注的是变量Platit的回归系数β1, 其经济含义是平台经济发展水平每提高1% 会使得该区域实体经济发展水平变化的百分比。

在下文的进一步讨论部分, 本文在上述模型的基础上, 考虑在模型中加入调节变量以及交互项, 研究其他因素对本文研究对象的调节效应,模型形式如下:

Real_addit =γ0 +γ1 ×Platit +γ2 ×Intit +γ3 ×Platit ×Intit +Xit +λi +Tt +εit (2)

其中, Intit代表在后文加入的调节变量, 其余变量的定义与上文相同。在此主要关注的是平台经济与调节变量的交互项系数γ3。当γ3 与γ1的符号一致时, 说明调节变量强化了平台经济对实体经济的影响, 反之, 则削弱了相关影响。

3 实证分析

3. 1 基准模型回归

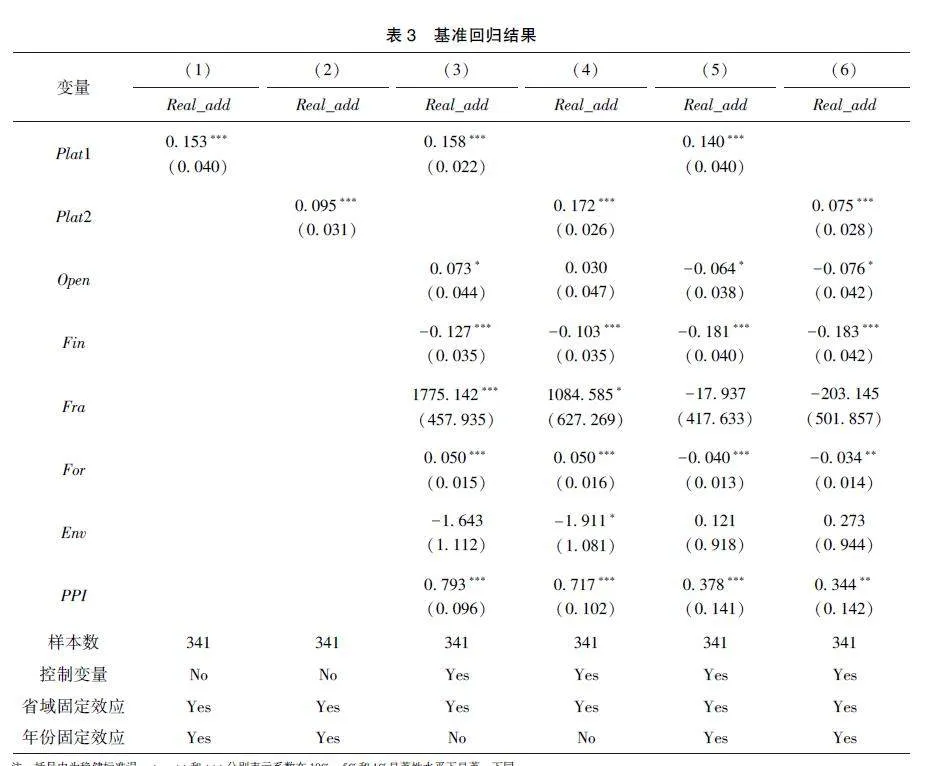

表3 中给出了上文中模型(1) 的OLS 回归结果, 其中表3 中的模型(1) 和模型(2) 表示没有加入区域控制变量的回归结果, 模型(3) 和模型(4) 表示加入控制变量但并未控制年份固定效应的回归结果, 而模型(5) 和模型(6) 为同时控制了年份与区域双重固定效应的回归结果。结果表明, 不论是否加入控制变量和控制时间效应, 平台经济的发展均在1% 的显着性水平下对当地实体经济发展水平产生正向影响, 且两种不同衡量平台经济变量得到的结果基本一致。上述结果证明了本文提出的假说, 即平台经济能够促进实体经济发展。

3. 2 稳健性检验

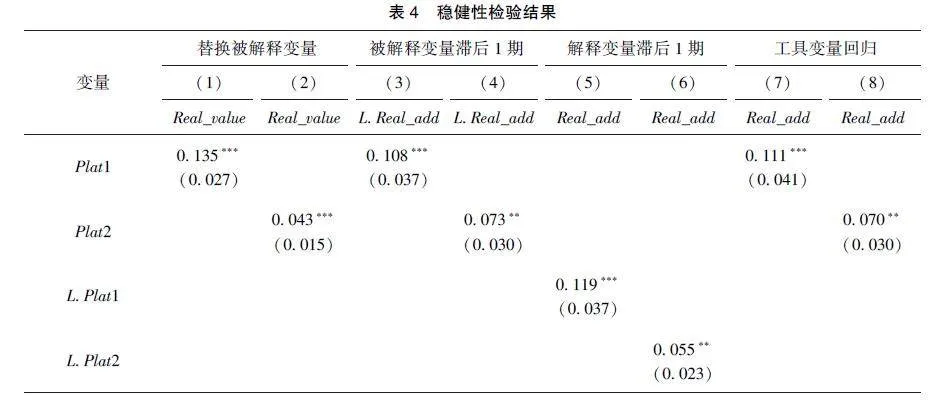

(1) 替换被解释变量

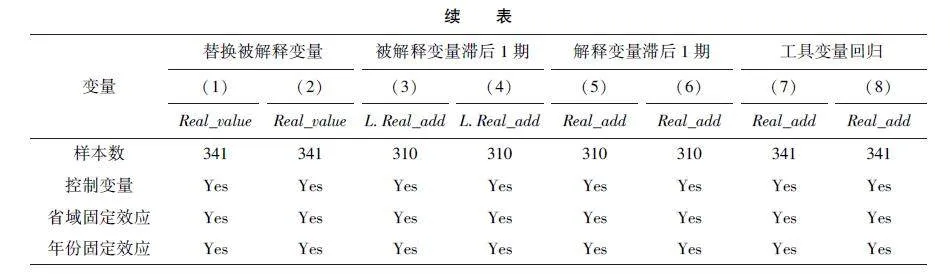

在表3 的基准回归中, 本文使用工业增加值的对数作为实体经济发展的代表变量, 但是这一做法衡量的是狭义的实体经济, 广义的实体经济包含了更多行业的产出。因此, 借鉴张林[30] 、巫强等[31] 的做法, 将地区生产总值中扣除金融业增加值的部分取自然对数作为实体经济发展的代表变量②。具体结果如表4 的列(1) 和列(2) 所示, Real_value 代表广义的实体经济发展水平。结果表明, 不论采用哪种平台经济的衡量变量, 均在1%的显着性水平下对实体经济产生了正向影响。这一结果增强了本文的稳健性。

(2) 对变量取滞后1 期

由于本文使用的是年份省级数据, 各经济变量反映的是1 年内的发展状况, 这就有可能会导致当期平台经济的发展不能促进当期实体经济增长; 另外, 控制变量与被解释变量之间的关系虽然不是本文关注的重点, 但是其可能存在的内生性会对估计结果产生一定的影响。同时, 平台经济虽然在通常情况下不会对前一期的实体经济产生影响, 但由于本文数据为省域-年份面板数据,仍需要考虑到平台经济的发展在1 年内的差异性,实体经济可能在平台经济发展的前一期受到影响。基于上述考虑, 本文将被解释变量的滞后1 期和解释变量的滞后1 期分别加入模型, 观察得到的回归结果是否保持一致, 如表4 中的列(3) ~(6)所示。回归结果显示, 在模型中调整被解释变量或解释变量为滞后1 期的形式并不会影响本文的估计结果, 其系数均在5%显着性水平下为正, 得到的结果仍然是稳健的。

(3) 工具变量回归

从本文的研究主题来看, 实体经济的发展与平台经济密切相关, 但是平台经济的发展同样无法脱离实体经济, 因此平台经济与实体经济之间可能会存在双向因果的问题。此外, 尽管本文控制了多个方面的控制变量, 仍然有可能遗漏重要变量对实体经济的影响, 造成遗漏变量的问题。本文采用了工具变量并使用两阶段最小二乘法(2SLS)的方法缓解这一问题。

本文选取了区域互联网宽带接入端口数这一变量。很明显, 区域互联网宽带接入端口数对实体经济发展并无直接的影响, 而互联网宽带接入端口数对平台经济的发展有着很强的促进作用。因此, 本文将区域互联网宽带接入端口数的自然对数与平台经济衡量变量的交互项作为工具变量, 使用2SLS 的估计方法, 估计平台经济发展对实体经济的影响, 结果如表4 中列(7) 和列(8) 所示。

估计结果表明, 在使用工具变量的基础上, 平台经济发展对实体经济有着显着的正向影响(1%显着性水平和5%显着性水平)。同时, 2SLS 的第一阶段回归结果显示工具变量对解释变量的系数显着为正, 且均能通过弱工具变量检验(Weak I⁃dentification Test)和方程不可识别检验(Underiden⁃tification Test)。

为了简洁, 以下模型汇报结果均只展示核心解释变量的结果, 完整结果留存备索。

4 调节效应分析

在上文的分析中, 已经证明了本文理论分析部分提出的假说。而平台经济对实体经济的促进作用会受到哪些经济因素的强化, 尚未得到回答,本文将从产业结构、数字普惠金融和财政自由度3 个方面进行探索。

4. 1 产业结构的调节效应分析

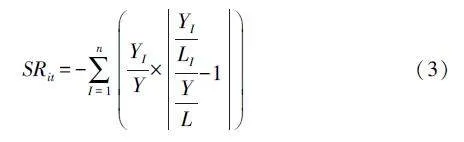

为了研究产业结构的调节效应, 应当首先对产业结构进行量化。产业结构是指生产要素在经济各部门和不同产业之间的配置, 以及经济各部门和不同产业产值的比重变化[33] 。单纯地使用各产业产值之间的比值并不能反映产业之间的比例均衡和关联协调程度, 因此本文参考韩永辉等[34]的做法, 对产业结构合理化进行计算, 得到产业结构合理化指标(SR), 具体计算方法如下所示:

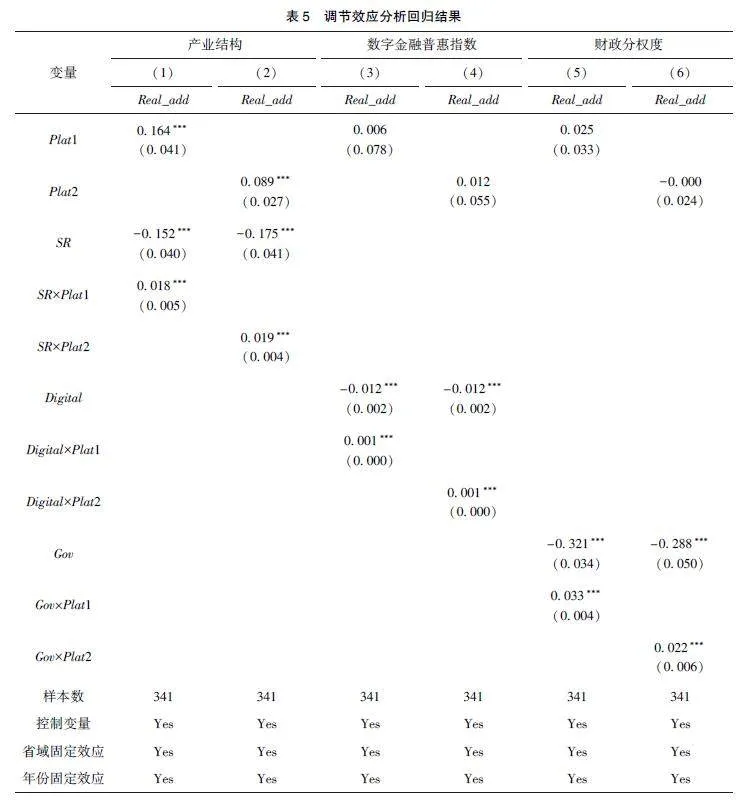

其中, Y 表示产出, L 表示劳动投入, I 是第I 个产业部门, n 是产业总数。SRit 代表产业结构合理化的程度, SRit 值越大, 产业结构越合理。利用上文的模型(1), 将产业结构调节效应的回归结果汇报在表5 的列(1) 和列(2)。

从表5 中的列(1) 和列(2) 中可以发现, 产业结构合理化程度与平台经济发展的交互项SR×Plat1 和SR ×Plat2 系数均在1% 显着性水平下为正, 与平台经济变量的系数(主效应)保持一致。这说明产业结构合理化的扩大会增强平台经济对实体经济发展的正向影响, 平台经济在更加合理的产业结构下会对实体经济产生更显着的影响。

4. 2 数字金融普惠指数的调节效应分析

根据郭峰等[35] 的研究, 普惠金融定义为能有效和全方位地为社会所有阶层和群体提供服务的金融体系, 数字普惠金融指数则反映了互联网科技企业提供金融服务的能力。平台经济本身作为数字经济的一部分, 其发展和扩大均离不开数字普惠金融。本文使用北京大学数字金融研究中心测度的中国31 个省(区、市)数字普惠金融指数作为调节变量, 仍在之前控制变量的基础上进行回归, 得到的结果如表5 中的列(3) 和列(4)所示。

表5 中的结果显示, 数字普惠金融指数与平台经济发展的交互项Digital×Plat1 和Digital×Plat2系数均显着为正(1% 显着性水平), 与平台经济变量的系数(主效应)相同。实证结果表明, 数字普惠金融指数的提升能够扩大平台经济对实体经济发展的正向影响。数字普惠金融的发展意味着个体所受到的金融服务效果的增强, 而平台经济的快速增长过程中融合了金融服务带来的便利性,进一步对实体经济产生了显着的影响。

4. 3 财政自由度的调节效应分析

本文参考学界已有对财政分权度的定义, 并加以修改, 计算了中国31 个省(区、市)的财政分权度。学界大多将财政支出与财政收入之比定义为财政分权度[8] , 这一指标能够衡量地方政府的财政状况。而本文将财政分权度定义为财政支出减去财政收入后再与财政收入的比值, 这一做法能够更加直观地展现地方政府财政状况的良好程度。很明显, 财政分权度越大表明地方政府的财政状况越好, 其配置资源的能力越强。

本文使用各省(区、市)的财政分权度作为调节变量, 仍然控制省域和年份固定效应, 得到的回归结果如表5 中的列(5) 和列(6) 所示。从结果中可以看出, 财政分权度与平台经济发展的交互项Gov ×Plat1 和Gov ×Plat2 系数均显着为正(1%显着性水平)。这一结果显示, 财政分权度的增加能够强化平台经济对实体经济发展的正向影响。较高的财政分权度意味着地方政府能够将更多的资源用以匹配平台经济的发展, 因此平台经济的优势得到更大的发挥, 从而导致实体经济受到平台经济的影响更大。

5 结论与建议

5. 1 结论

数字技术的快速发展推动了平台经济的快速增长, 平台经济作为当前我国经济发展的新引擎,其对实体经济的作用愈发明显。本文利用中国31个省级行政区域的面板数据, 考察了平台经济发展对实体经济的影响, 并探究了能够对这一影响产生促进作用的相关因素。(1) 本文通过双向固定效应模型发现, 平台经济的增长促进了实体经济发展; (2) 本文在调节效应分析部分, 对产业结构、数字普惠金融和财政自由度3 个经济因素可能产生的影响进行了调节效应分析。产业结构、数字普惠金融和财政自由度的增长均能强化平台经济对实体经济发展的正向影响, 上述因素在推动平台经济与实体经济融合发展中发挥重要作用。

5. 2 政策性建议

在2012 年以来我国平台经济规模总体增长迅速的背景下, 实体经济的下降趋势虽然得到了有效遏制, 但是仍然没有呈现复苏的态势。基于本文的研究, 针对性地提出下列建议。

(1) 优化区域产业结构, 促进平台经济与实体产业的深度融合。产业结构的优化调整可以通过促进信息技术与实体产业的深度融合, 推动数字化、网络化和智能化发展, 从而提升实体经济的生产效率与质量。通过引入先进的信息技术, 实现生产过程的智能化管理, 优化资源配置, 为实体经济提供新的发展动力。

(2) 加快区域数字普惠金融发展, 拓宽平台经济服务实体经济渠道。数字普惠金融强调通过科技手段拓展金融服务的广度和深度, 使得金融资源更加广泛地渗透到实体经济的各个层面。通过数字化技术的运用, 可以降低金融交易的成本,扩大服务的受众群体。这一方式能够使得实体经济中的各类主体更为便捷地获得基础金融服务,从而提升实体经济的运营效率与竞争力。

(3) 提升政府财政能力, 激发平台经济赋能实体经济增长。财政分权度的提升能够促使地方政府更加灵活地运用财政资源, 通过制定差异化的财政政策, 有针对性地支持和引导本地平台经济的发展。地方政府具有更多的权力来制定符合本地经济特色和产业优势的财政政策, 从而刺激本地实体经济的活力与创新能力。

注释:

①事实上, 本文也参照了纪园园等[8] 、颜长春和廖俊[27] 的做法构造了平台经济发展水平指数, 与本文结果一致, 备索。

②与上述学者稍有不同的是, 根据郑世林等[32] 的研究, 房地产业涉及的相关行业较多, 且大多数为实体行业, 所以本文并没有去除房地产业增加值。本文仍然使用了去除房地产业和金融业增加值后的地区生产总值对数作为被解释变量, 结果类似,备索。

参考文献

[1] 蓝庆新, 史方圆. 我国平台经济发展现状、问题和对策[J].人文杂志, 2023, (7): 47~57.

[2] Armstrong M. Competition in Two-sided Markets [J]. The RAND Journal of Economics, 2006, 37 (3): 668~691.

[3] 李允尧, 刘海运, 黄少坚. 平台经济理论研究动态[ J]. 经济学动态, 2013, (7): 123~129.

[4] 孙永强, 石尉艺, 刘雅欣. 平台经济能否打破劳动力市场分割? [J]. 上海经济研究, 2023, (10): 51~62.

[5] 谢富胜, 吴越, 王生升. 平台经济全球化的政治经济学分析[J]. 中国社会科学, 2019, (12): 62~81, 200.

[6] 师博. 数字经济下政治经济学理论创新研究[ J]. 政治经济学评论, 2022, 13 (2): 182~197.

[7] 姜琪, 李吉志, 姜常梅. 平台经济能够提升区域创新能力吗? [J]. 山东财经大学学报, 2023, 35 (2): 56~67.

[8] 纪园园, 张美星, 冯树辉. 平台经济对产业结构升级的影响研究———基于消费平台的视角[J]. 系统工程理论与实践, 2022,42 (6): 1579~1590.

[9] 李豫新, 李枝轩, 欧国刚. 数字经济背景下平台经济与产业结构优化升级[J]. 调研世界, 2023, (9): 3~14.

[10] Bakhshi H. How Can we Measure the Modern Digital Economy ?[J]. Significance, 2016, 13 (3): 6~7.

[11] 余东华, 王爱爱. 数字技术与实体经济融合推进实体经济发展———兼论对技术进步偏向性的影响[ J]. 上海经济研究, 2023, (10): 74~91.

[12] Akerman A, Gaarder I, Mogstad M. The Skill Complementarity of Broadband Internet [J]. The Quarterly Journal of Economics,2015, 130 (4): 1781~1824.

[13] 王喆, 余紫菱, 马莉莉. 自贸试验区设立与共同富裕实现:基于影响机制与空间效应的研究[ J]. 安徽师范大学学报(人文社会科学版), 2023, 51 (6): 136~148.

[14] 陆岷峰. 平台经济与实体经济: 融合优势、运行机理与赋能路径[J]. 新疆社会科学, 2024, (1): 56~70.

[15] 余晖, 钱贵明. 平台企业互联互通助推全国统一大市场建设: 理论逻辑与实践路径[J]. 北京工业大学学报( 社会科学版), 2024, 24 (1): 88~100.

[16] 周文, 叶蕾. 数字经济与中国式现代化: 理论逻辑和实践路径[J]. 消费经济, 2023, 39 (5): 3~11.

[17] 郑琼洁, 曹劲松. 数字经济与实体经济融合的基本逻辑及路径选择[J]. 江苏社会科学, 2023, (1): 95~102.

[18] 余文涛, 吴士炜. 互联网平台经济与行业生产效率变革———基于第三次经济普查数据的实证研究[J]. 财经科学, 2019,(8): 55~68.

[19] Pisano P, Pironti M, Rieple A. Identify Innovative Business Models: Can Innovative Business Models Enable Players to React to Ongoing or Unpredictable Trends? [ J]. Entrepreneurship Re⁃search Journal, 2015, 5 (3): 181~199.

[20] 林毅夫, 孙希芳, 姜烨. 经济发展中的最优金融结构理论初探[J]. 经济研究, 2009, 44 (8): 4~17.

[21] 喻平, 豆俊霞. 数字普惠金融、企业异质性与中小微企业创新[J]. 当代经济管理, 2020, 42 (12): 79~87.

[22] 王景河, 沈洋. 数字普惠金融、夜间经济与家庭消费[ J].经济纵横, 2023, (3): 87~98.

[23] Carrère C, Melo J D. Fiscal Spending and Economic Growth:Some Stylized Facts [J]. World Development, 2012, 40 (9):1750~1761.

[24] 赫国胜, 燕佳妮. 财政分权下金融支持实体经济发展效率及区域差异研究———基于省际面板数据的实证分析[ J]. 当代经济管理, 2020, 42 (3): 78~89.

[25] 黄群慧. 论新时期中国实体经济的发展[ J]. 中国工业经济, 2017, (9): 5~24.

[26] 李林汉, 田卫民. 金融创新、制度环境与实体经济增长———基于空间杜宾模型的实证分析[ J]. 金融发展研究, 2020,(12): 14~25.

[27] 颜长春, 廖俊. 中国平台经济发展水平评价指标体系构建与测度[J]. 统计与决策, 2023, 39 (11): 5~10.

[28] 李朋林, 刘午浚. 平台经济对产业结构合理化发展的影响研究———兼论绿色技术创新的中介效应[J]. 商业经济研究,2023, (20): 163~166.

[29] 王国刚. 金融脱实向虚的内在机理和供给侧结构性改革的深化[J]. 中国工业经济, 2018, (7): 5~23.

[30] 张林. 金融发展、科技创新与实体经济增长———基于空间计量的实证研究[J]. 金融经济学研究, 2016, 31 (1): 14~25.

[31] 巫强, 张金华, 郑江淮. 创新投入、创新产出与实体经济发展[J]. 财经问题研究, 2020, (2): 28~37.

[32] 郑世林, 韩高峰, 石光. 房地产限购对公司违约风险的影响[J]. 世界经济, 2016, 39 (10): 150~173.

[33] Kuznets S. Quantitative Aspects of the Economic Growth of Na⁃tions: Ⅱ. Industrial Distribution of National Product and Labor Force [J]. Economic Development and Cultural Change, 1957,5 (S4): 1~111.

[34] 韩永辉, 黄亮雄, 王贤彬. 产业政策推动地方产业结构升级了吗?———基于发展型地方政府的理论解释与实证检验[J].经济研究, 2017, 52 (8): 33~48.

[35] 郭峰, 王靖一, 王芳, 等. 测度中国数字普惠金融发展: 指数编制与空间特征[J]. 经济学(季刊), 2020, 19 (4): 1401~1418.

(责任编辑: 张舒逸)

基金项目: 中国社会科学院大学(研究生院)研究生科研创新支持计划项目成果“中国非金融企业的脱实向虚 现象及其治理研究”(项目编号: 2024-KY-078)。