〔摘 要〕 电力系统技术的发展关乎社会经济结构优化调整和国家安全的战略。目前我国电力行业正在快速发展, 但在关键领域依然存在技术短板, 亟需突破。为进一步识别、评价电力系统关键领域存在的“卡脖子” 技术问题, 本文基于电力系统的特征, 构建关键领域“卡脖子” 技术评价体系, 并采用相关二手数据进一步识别和分析具体的“卡脖子” 技术, 为该系统未来技术突破提供方向性指导。

〔关键词〕 电力系统 技术创新 技术突破 技术评价 关键领域 “卡脖子” 技术 专利 技术甄别

DOI:10.3969 / j.issn.1004-910X.2024.11.017

〔中图分类号〕F407. 6; F062. 4 〔文献标识码〕A

引 言

电力系统是国家基础设施的基石, 它的稳定性和效率对国家经济持续增长和社会平稳运行至关重要。在全球化和技术创新的浪潮中, 电力系统正迎来前所未有的发展机遇和挑战。特别是在“十四五” 规划期间, 中国正处于实现全面小康社会向全面建设社会主义现代化国家转型的关键时期, 能源电力行业的结构性改革也步入了重要阶段。这一时期, 电力系统不仅要满足日益增长的能源需求, 还要应对新能源的融合、智能化管理、环境保护等多重挑战, 以实现高质量发展和绿色转型。能源电力企业既是国民经济发展的关键角色, 更是落实“双碳目标” 的引领者与践行者。伴随着我国经济迈入新常态, 能源电力企业的转型任务变得更为艰巨, 对于高质量发展的要求也更为凸显, 其技术创新与核心技术突破迫在眉睫。特别是在新冠肺炎疫情与中美贸易冲突不断加剧的影响下, 国际经济环境日益复杂, 电力行业企业面临着诸多不确定性。其中一个重大挑战便是电力系统领域核心技术被“卡脖子” 的风险极大加剧, 这也限制了中国电力系统的高质量发展。

尽管近些年来我国电力行业正在高速发展, 但某些领域的核心技术仍存在受制于人的局面, 具有较高的安全风险。“卡脖子” 技术的识别与分析对于促进电力系统产业自主化、推动经济转型和高质量发展、提高国际竞争力都具有十分重要的意义。“卡脖子” 技术与一般核心技术有所不同,其具有战略性意义, 关系到整个产业链的安全以及国家科技安全与民生社会稳定[11] 。因此突破“卡脖子” 技术问题刻不容缓。如何识别电力系统的核心技术, 实现对自身技术短板的精准认知, 避免在相关领域受到外部制约, 确保产业链自主、安全、可控, 已成为我国电力行业现阶段实现高质量发展的重要任务。因此, 开展新型电力系统关键核心技术和“卡脖子” 技术评价, 建立相应的指标体系并进行精准量化识别十分必要。

根据现有研究的总结来看, 学者们大多运用定性和定量两种方法对核心技术或者“卡脖子” 技术进行识别分析。由于定量分析具备更强的可操作性, 因此定量分析法更受学者们的关注, 其中最为常用的方法是基于专利数据的指标评价法。专利水平能够在一定程度上代表一个国家或地区的技术研发及创新能力, 因此本文基于IncoPat 全球专利数据库, 以电力行业数据为研究样本, 从知识产权的视角分析电力行业的“卡脖子” 水平, 衡量电力行业的产业自主化。本文通过调研整理出电力行业各个领域的关键词表, 据此制定检索式,再依照卡脖子定量识别模型甄别卡脖子技术, 分析得出中国电力行业的“卡脖子” 技术清单, 并提出相应的对策建议。

1 文献回顾

学术界对电力系统各方面的评价贯穿了该领域发展的整个历程, 从早期的电力系统建设到现代的智能化、绿色化转型, 学术界始终对其进行着持续的关注和深入的分析。在电力系统运营人员的安全职业适应性评估方面, 李森和宋守信(2010)[30]采用一套综合的评价方法, 这有利于运营人员提升事故预防和应急响应能力, 并显着增强电力系统运行的安全性。邓英芝(2015)[29] 基于环境效率层面, 利用松弛变量的网络数据包络分析方法(SBM-NDEA)来评价中国电力系统, 对电力系统的环境效率层面进行了深入分析, 为政策制定提供了参考依据。冷亚军等(2019)[28] 基于改进熵权法和灰关联法的黑启动方案评估模型, 提出了评价电力系统的黑启动方案, 为电力系统在遇到大规模停电时的安全运行提供了技术支持。李广凯等(2019)[27] 使用了G2 法与灰色关联度分析方法(G2-GRA)来评价电力企业的创新竞争力, 为电力企业的科技创新和市场竞争力提供了定量分析。谭雪等(2021)[26] 通过模糊综合评价方法来评估电力系统的多维效益, 构建了一套综合效益评价指标体系, 为电力系统规划和决策提供了有效的模型工具和分析方法。邱丽君等(2023)[25]基于新型电力系统采用了规划政策研究、项目归纳分析、调研研讨、专家论证等方法研究特定领域科技绩效评估的适应性和完备性, 有助于提高科研项目的实施效果和科技创新的整体效益。Grimaldi和Cricell (2020)[17] 对过去20 年间文献中提出的关键技术指标进行了彻底的梳理, 并将它们按照专利的内在属性和外在属性进行了实证分类。然而从以往的文献来看, 学者们对电力系统中“卡脖子” 技术评价与甄选的研究相对较少。

所谓“卡脖子” 技术, 指的是那些对国家安全和发展至关重要, 但当前尚未被国内所掌握或难以通过正常渠道获得的核心技术。这些技术不仅具有显着的战略意义, 而且在技术供应链中占据着举足轻重的地位。它们往往具有垄断性, 技术复杂度高, 一旦遭遇国际市场的限制或禁运, 不仅会威胁到相关企业的运营和发展, 更可能对整个国家的经济安全和产业自主性带来深远的影响[12] 。技术的拥有方会通过“断供” 行为以在激烈的市场竞争环境中获取竞争优势[16] 。也有学者指出“卡脖子” 技术具有战略性、垄断性以及复杂性, 即“卡脖子” 技术属于关键核心技术的范畴, 在技术价值链上占有极高的位置, 同时在国际上技术来源少, 形成技术垄断的局面, 一旦被技术供给方制裁, 技术的需求方将难以在短期内取得技术上的突破, 这将会对企业存亡和国家经济安全产生直接威胁[2] 。江瑶等(2023)[6] 通过建立关键核心技术评价体系, 构建出技术数量与技术质量区位熵指数, 主要从前沿技术性、复杂创新性以及国家战略性这3 个方面展开评价进而筛选出“卡脖子” 技术。罗天雨(2012)[22] 同样利用核心专利判别方法, 聚焦于风力发电领域, 通过层次分析法构建指标体系, 识别出风力发电领域的核心技术。Kim 等(2011)[14] 的研究通过结合关联规则挖掘(ARM)和分析网络过程(ANP), 提出了一种通过分析技术之间的交叉影响来识别核心技术的方法。而Freeman (2004)[15] 侧重于技术管理和战略规划的应用, 从社会学的角度出发, 分析关键技术。杨武和王爽(2021)[19] 在其研究中, 从特征分析的视角出发, 探讨了如何识别核心技术的动态趋势。他们以光刻技术为例, 通过分析技术特征的演变, 揭示了核心技术的发展路径和趋势。黄鲁成等(2020)[21] 的研究则提出了一种基于网络物理因果影响分析(NPCIA)的核心技术识别模型, 并将其应用于实际研究中。他们的模型通过分析技术之间的因果关系, 识别了关键技术节点, 为技术发展和创新决策提供了支持。

总体来看, “卡脖子” 技术的研究主要聚焦于国内。学者们从多个维度, 包括技术差距、技术轨道、创新生态系统、高科技竞争态势以及国家战略等视角, 探讨“卡脖子” 技术的相关概念、形成机制、内涵与特性以及解决路径等方面。

在研究识别卡脖子问题的领域中, 学者们广泛采用定性分析和定量分析两种方法。定性分析注重利用专家知识和经验, 通过问卷调查、德尔菲法等方式来辨识特定领域中存在的“卡脖子”技术。陈劲等(2020)[3] 针对“金字塔” 模型, 构建了一个用于识别“卡脖子” 技术的分析框架。汤志伟等(2021)[2] 基于技术垄断、攻克难度、价值链位置3 个方面, 并运用问卷调查法进行调查,识别出35 项关键核心技术。但专家评价的方法在数据收集和分析时会面临部分指标难以获取和量化的问题, 使其可操作性受限, 并且可能存在主观偏差。戚筠等(2020)[20] 采用了世界网络理论来分析技术领域中的核心技术, 以石墨烯技术为例, 通过构建技术领域内专利的网络结构, 利用小世界网络的特性来识别关键技术节点。Song 等(2018)[23] 采用了专利分析的方法来识别有前景的技术, 通过回顾性特征分析和前瞻性需求分析, 特别关注了异常专利。Guo 等(2019)[24] 建立了次要任务驾驶的特征评价指标体系, 并通过分析其重要性, 探讨了这些指标对驾驶行为的影响。同时, 部分学者开始将机器学习、深度学习等新方法引入到“卡脖子” 技术的识别研究中, 为此领域的研究带来了新的视角和工具。

定量分析方法主要通过指标体系和模型构建等方法, 其中学者们广泛采用基于专利数据构建指标体系, 以便识别出存在“卡脖子” 问题的技术从而对技术信息进行深度分析。如董坤等(2021)[8]选取山东省区块链产业数据, 构建以专利数量和专利价值度为关键指标的技术优势指数评价体系, 成功识别出32 项“卡脖子” 技术。但此方法的识别结果不够全面。后续学者们如江瑶等(2023)[6] 开始尝试将识别过程分为两个阶段。首先建立关键核心技术评价体系, 接着为筛选出“卡脖子” 技术, 构建技术数量与技术质量区位熵指数。现阶段, 学者们对于“卡脖子” 技术的甄别方法愈加丰富。如曹琨等(2023)[13] 的研究中, 从技术竞争优势、技术价值优势、技术垄断地位以及自主创新能力4 个维度, 设计了“卡脖子” 技术识别指标体系, 并运用CRITIC-TOPSIS 方法进行赋权,以此构建一套系统的“卡脖子” 技术识别模型,最终识别出数控机床领域34 项“卡脖子” 技术。而专利作为科技创新成果的重要表现, 其对“卡脖子” 技术短板识别工作的重要性不言而喻, 因此通过专利视角对“卡脖子” 技术短板进行甄选具有很强的现实意义。

2 电力行业“卡脖子”关键核心技术评价与甄选

2. 1 数据来源与分析

本文利用IncoPat 专利数据库作为数据源, 针对全球范围内的电力技术领域进行专利数据的搜集工作。IncoPat 是一款集成了专利检索、分析、管理及应用的全面型专利信息平台, 被学者们广泛应用。它涵盖了全球100 多个国家和地区的专利数据, 为用户提供了一个广泛的专利信息资源库。本文从“电工材料” “电网” “自主可控” “储能技术” “工控” 等方面设计检索关键词。为了确保研究的针对性和有效性, 本文选择了发明申请类型的专利, 并限定申请时间为2019~2023。此外,参考沙锐等[25] 的研究方法, 将国际专利分类(IPC)号G、H 和C 部作为筛选的重点(占比94 79%)。并选择专利总数大于100 的国家或地区, 最终收集到了51724 项专利数据。

2. 2 全球电力行业技术布局态势

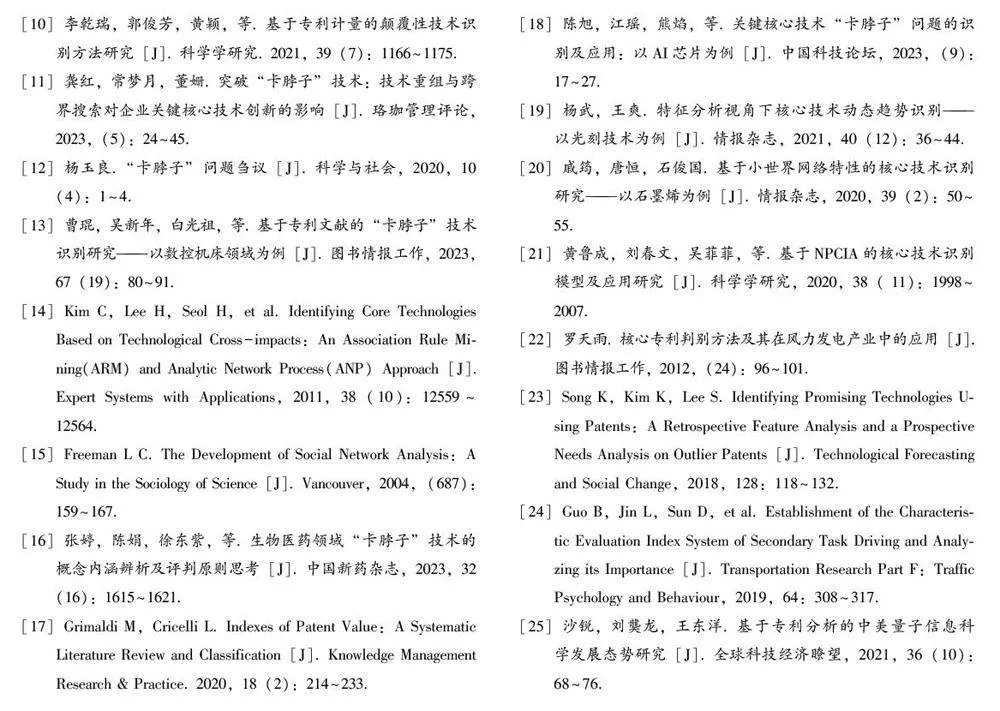

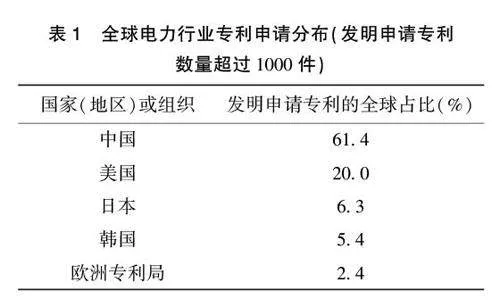

在对电力行业进行全球布局态势的分析时, 本文采用了多维度的视角, 深入探讨了技术流动的各个方面, 包括技术流出、流入以及它们之间的交互作用。全球范围内, 专利申请人主要来自61个不同的国家(地区)或组织。然而, 在这61 个国家(地区)或组织中, 只有5 个在发明申请专利数量上超过了1000 件, 分别是中国、美国、日本、韩国和欧洲专利局。具体占比情况如表1 所示。

表1 的结果显示, 在全球范围内, 中国在电力行业的发明申请专利数量占据了压倒性的领先地位, 其占比高达61 4%。这一比例不仅显示了中国在电力技术领域的研发实力, 也凸显了中国在全球电力技术创新中的中心地位。美国的发明申请专利数量占比为20 0%, 位列第二。尽管美国的占比远低于中国, 但其在全球电力技术发展中仍然扮演着重要角色。日本以6 3%的占比位居第三, 韩国的发明申请专利数量占比与日本相近。

相比之下, 剩余56 个国家或地区的发明申请专利数量则显得较为分散, 总和占比仅为4 5%。这一数据反映出全球电力技术专利申请的分布极不均衡, 少数国家或地区集中了大部分的专利申请, 而大部分国家或地区则在这一领域的影响力相对较小。从技术流入的角度来看, 全球电力行业的专利公开主要集中在美国、欧洲专利局、中国和日本等几个关键国家(地区)或组织, 其专利公开数量均超过了1000 件, 显示出它们在全球电力技术发展中的核心地位。这些国家(地区)或组织不仅拥有强大的研发实力, 而且在技术传播和推广方面也发挥着重要作用。然而, 除了这6 个主要国家(地区)或组织外, 其他国家和地区的专利公开数量则相对较少。

2. 3 电力系统关键核心技术评价

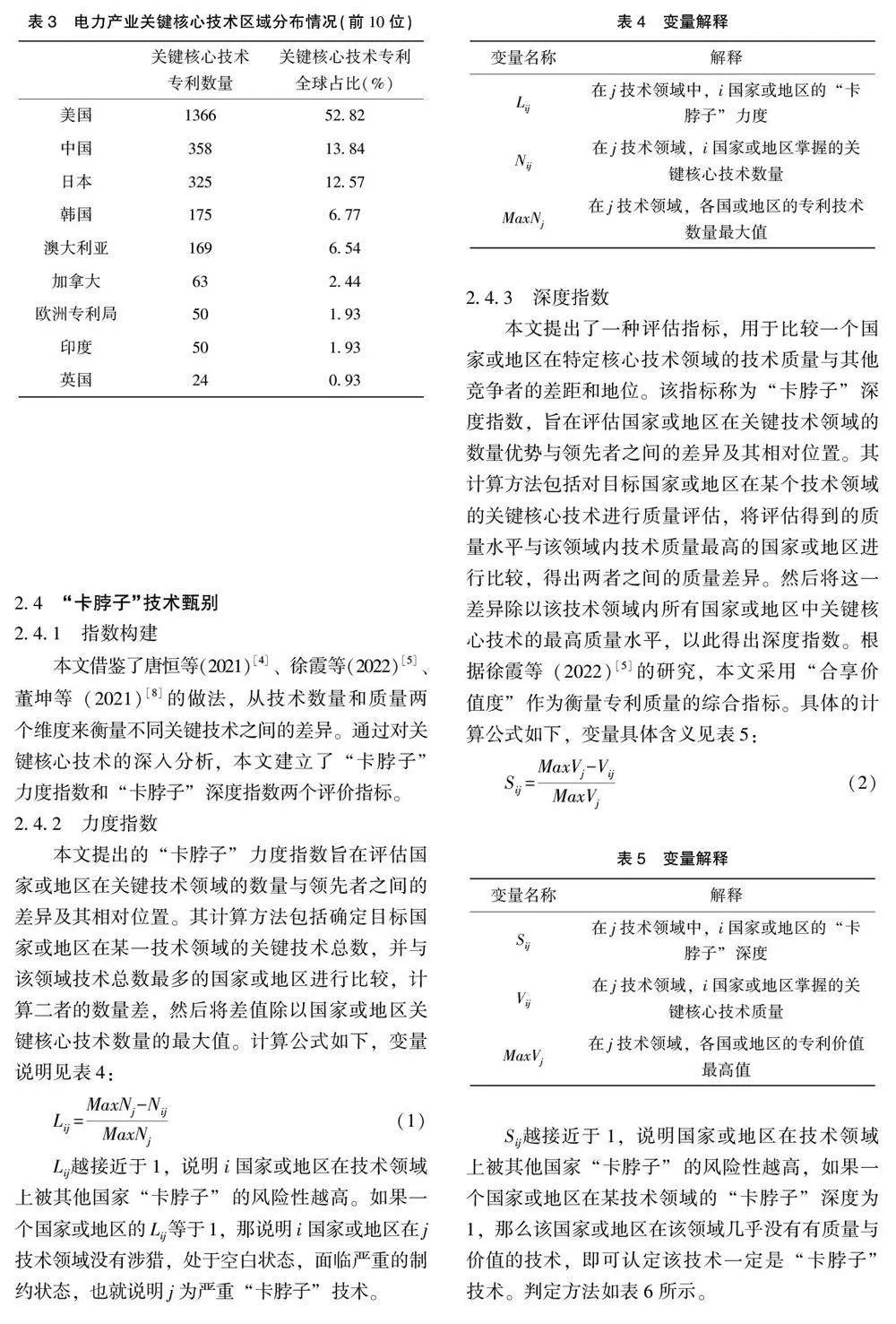

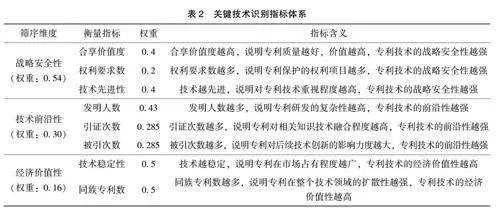

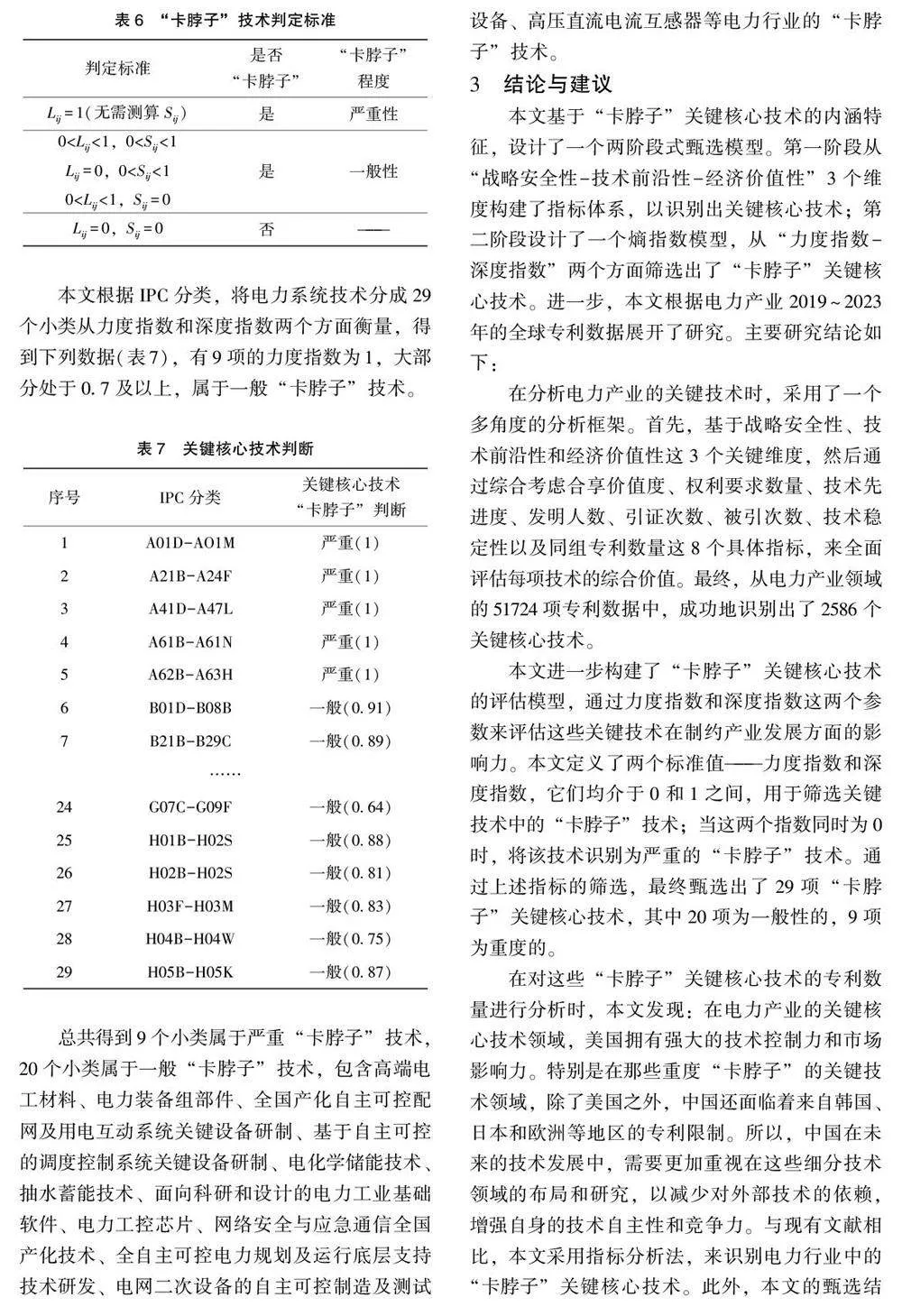

本文遵循综合性、战略性、前瞻性的原则,构建电力系统关键核心技术的评价指标。借鉴江瑶等(2023)[6] 、Park 和Yoon (2014)[7] 、董坤等(2021)[8] 、杨大飞等(2021)[9] 、李乾瑞等(2021)[10] 、陈旭等(2023)[18] 的做法, 本文通过应用指标评估方法, 识别具备战略安全性、技术先进性以及经济价值的关键核心技术。针对战略安全性, 选取合享价值度、权利要求数、技术先进性3 项指标, 反映出该专利处于整个技术体系的核心地位, 能够促进本国相关技术的全球引领性地位形成。为了衡量技术前沿性, 本文采用了发明人数、引证次数和被引次数3 个关键指标。这些指标能够显示电力行业专利技术创新技术的程度。评估这些指标有助于确保专利在该行业中的领先地位和影响力。在经济价值方面, 技术稳定性和同族专利数量体现了专利技术的可靠性和市场接受度, 显示出其良好的经济价值。核心技术识别的指标体系具体参见表2。

为了更为科学地对一级指标, 战略安全性、前沿技术性、经济价值性, 以及二级指标赋予权重,本文采用经典的层次分析法(AHP)。层次分析法能够有效地将定性和定量相结合, 是一种较多地运用于各类指标评价的决策分析方法。为此, 本文根据3 位相关领域专家针对各指标间的相对重要性进行的打分, 建立判断矩阵。随后, 根据采集的数据采用AHP 相关方法计算出各指标的权重(参见表2), 其中一级指标权重分配为, 战略安全性占比0 54、技术前沿性占比0 30、经济价值性占比0 16。从这一指标权重的分配也能看出, 电力系统相关技术的战略安全性极为关键, 这也与此领域在国民经济和地区安全中的地位密切相关。

进一步, 本文根据以上指标权重, 并结合In⁃coPat 专利数据库中各项指标的数据, 加总求和得到每项专利最后的总得分。根据总得分排序, 选取前5%为关键核心技术。最终本文筛选出2586项关键核心技术。在关键核心技术中各国家(地区)或组织所占比例如表3 所示。

在电力行业中, 美国拥有1366 条关键核心技术专利, 共占据了全球一半以上的关键核心技术,位居全球第一。紧随其后的是中国和日本, 但数量大幅度落后于美国, 关键核心技术专利数量分别为358 和325, 分别占到全球的13. 84%、12. 57%。而后, 韩国和澳大利亚的关键核心技术数量也均在100 以上。由此可初步判断, 中国在电力行业技术创新方面存在较大的进步空间。