崔和瑞 段春林 赵巧芝

(华北电力大学经济管理系,保定 071003)

引 言金融措施与技术创新并举,发挥整体效能是设计碳达峰碳中和制度安排与技术路线的重要逻辑[1]。绿色科技是绿色发展的基础支撑和动力之源,但技术进步降低碳排放的方式没有直接约束碳排放总量。要取得实质性的减排效果,还必须采用金融手段改变资源配置的激励机制。如何强化绿色金融与绿色科技有效结合是 “构建绿色金融体系”和 “构建市场导向的绿色技术创新体系”面临的关键问题。尽管相关部门出台了一系列关于绿色金融与绿色科技的政策文件,但对于如何有效融合的问题还处在摸索阶段,对于融合效果的研究也较为缺乏[2]。金融发展与科技创新具有高度耦合、协同共进的辩证关系。在利润的刺激下,投资家不断投资于新兴技术领域,金融资本与科技创新动态耦合,科技的蓬勃发展与金融资本的几何增长同时出现[3]。耦合协调度正是衡量两个及以上系统之间相互作用、协同发展程度的重要指标,蕴含着发展的 “量扩”和协调的 “质升”双重涵义,在经济活动研究中应用广泛[4];另外,金融发展与技术创新具有较强的空间溢出性[5,6],加强区域合作,发挥示范带动效应是提升绿色金融与绿色科技整体协调性的重要途径。随着新经济地理学的发展,在时空格局演化特征测度基础上对经济活动进行空间规划重构是新经济地理学的重要应用方向[7]。因此,基于耦合协调视角从时空格局演化角度考察绿色金融与绿色科技融合发展成效,从空间治理角度为更好地实现绿色金融与绿色科技有效结合提供了科学参考。

继Schumpeter开创金融创新与技术创新结合的研究基石后,金融与科技协同的经济增长范式得到普遍认同。促进金融与科技深度融合是坚持金融服务实体经济的本质要求。中国于2010年开展 “促进科技与金融融合”试点工作,对其政策效果的研究一直从未断绝[8,9]; 另外,越来越多学者将金融发展与科技创新的关系纳入新经济地理学框架展开讨论,通过厘清发展的时空态势为促进金融与科技结合的路径设计提供理论支撑。王仁祥和杨曼[10]用空间计量、非参数核密度估计等方法刻画了金融与科技耦合协调效率的动态演进趋势和区域异质性;张芷若和谷国锋[11]引入空间统计方法针对空间集聚性进行深入分析。Wang等[12]采用莫兰指数探讨了中国海洋金融与海洋科技耦合协调度的发展格局,为海洋经济可持续发展提供决策参考。相关文献在研究方法上虽各有侧重,但通常以探索性空间数据分析反映经济现象的分布特征,通过核密度估计刻画数据的整体分布形态以及演变过程。上述方法侧重于描述样本整体信息,而无法反映演变过程中内部个体的动态信息。近年来,为解决经济高质量发展中的突出矛盾,学者们开始聚焦于绿色金融与绿色科技的耦合协调关系,围绕机理分析、发展水平测度等方面展开讨论:邵传林和段博[13]从企业、产业和政策层面论述了绿色金融与绿色科技耦合协调关系的形成机理。Liu和Nie[14]测度了中国绿色金融与绿色科技的耦合协调发展水平。孙畅等[15]立足实践从金融部门的角度寻找制约耦合协调度提升的因素。

尽管现有文献对金融与科技协同关系的研究较为丰富,但直接指向绿色金融与绿色科技的研究却十分缺乏,尤其是定量分析其耦合协调关系时空演化特征的研究较为罕见。

1 绿色金融与绿色科技耦合协调机理分析资源环境约束催生出绿色金融与绿色科技,也促使其在业务、政策等方面出现越来越多的叠合关系。作为绿色低碳经济系统的重要组成部分,二者关系具有深度耦合、协同共进的特征。具体表现在:绿色金融通过资源配置效应和公司治理效应支持绿色科技创新;绿色科技通过需求拉动和品牌价值效应赋能绿色金融;在良性交互机制下形成协同放大效应撬动绿色低碳转型。

1.1 绿色金融支持绿色科技绿色技术创新具有外部性、投资回收期长等固有属性,因而融资约束对其影响更加深刻。绿色科技的发展离不开绿色金融的支持。绿色金融本质上是给予环境约束的融资配比,将企业的环境影响内化为融资成本,引导资金从污染企业流向绿色企业,缓解了绿色技术创新的融资约束。在资金的引领下其他生产要素由 “两高一剩”行业流向节能环保行业,形成资源配置的结构性调整;绿色金融还改变了企业创新决策的成本和收益。绿色金融的开展无疑会增加 “两高一剩”企业的融资成本,降低节能环保企业的融资成本。企业预期到这种变化时就会调整生产结构,加大绿色技术改造和转型升级,通过技术手段减少生产活动对环境的不利影响;此外,作为绿色金融重要组成部分的绿色证券要求上市企业定期披露污染物排放、环境保护等方面的信息,而环境信息披露在一定程度上能倒逼企业通过绿色技术创新减少生产经营活动对环境的不利影响[16]。

1.2 绿色科技赋能绿色金融中国正处于新旧动能转换关键期,绿色发展有望成为推动经济高质量发展的新动力,未来需要通过大规模的绿色技术创新降低绿色生产、绿色消费的成本和价格,使得绿色活动比非绿色活动更具经济优势[17]。发展方式的变革要求金融服务实体经济的方式也做出相应的调整,绿色金融正是在此背景下产生的,服务于企业绿色技术创新的新兴金融业态。在创新驱动发展战略引导下,节能环保产业、新能源产业、新材料产业、高端装备制造业等技术密集型战略新兴产业得到大力发展,为绿色金融创造了巨大的市场需求空间,绿色金融将成为金融业未来发展的新增长点;开展绿色金融业务是金融机构追求自身可持续发展和承担社会责任的有机统一。绿色科技发展不仅有利于金融机构规避气候环境风险,还有利于金融机构的经营发展。投资于绿色科技领域,谨慎评估投资可能造成的环境风险的做法给金融机构贴上 “绿色标签”,能够提高金融机构的品牌价值和社会影响,有助于自身的发展。

综上所述,绿色金融与绿色科技之间存在互为因果、协同共进的耦合协调关系。事实上,绿色金融与绿色科技的最终目的是在促进经济增长的同时带来环境效益的提升。绿色金融缓解了绿色技术创新的融资约束,稀释了技术研发风险,使得研发投入大、回收周期长但具有关键性突破性的创新项目成为可能,推动绿色科技提质增量。同时获得投资收益,树立企业形象,形成相互促进的系统反馈,撬动绿色低碳转型的车轮。

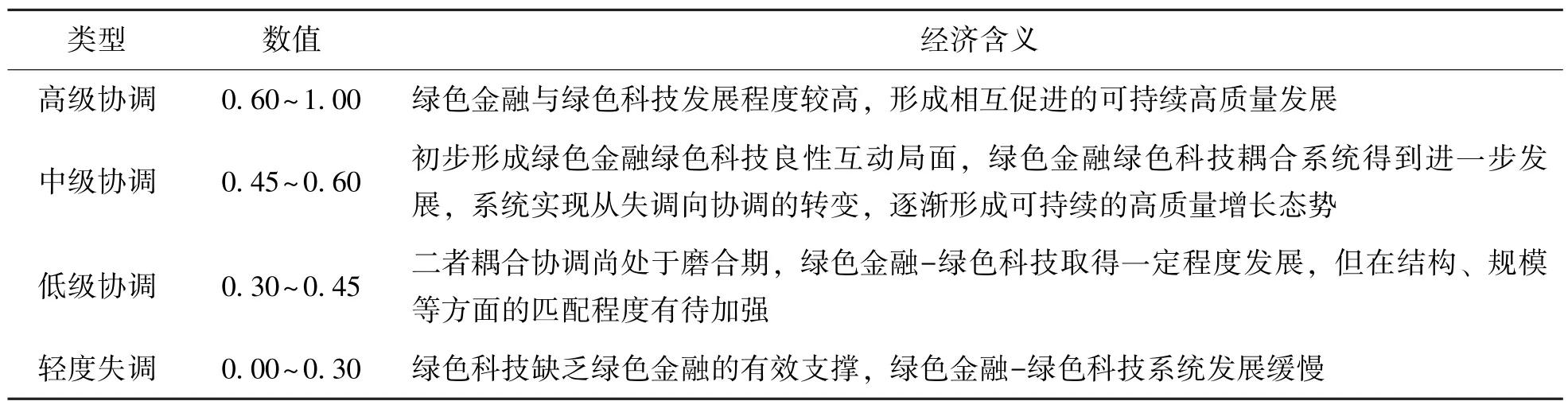

2 研究设计2.1 绿色金融-绿色科技耦合协调度模型本文用耦合协调度反映绿色金融与绿色科技协同发展成效,参考Yin和Xu[18]的研究进行指标测算。具体过程涉及3个指标:耦合度C值、协调指数T值和协调度D值。耦合度C忽略了动态性,即没有考虑到系统的发展,如果两系统发展程度均较低,仍能得到较大的C值,出现高协调性的伪评价结果。协调度D值引入了反映系统发展水平的协调指数,更能体现绿色金融与绿色科技整体的协同程度,因而采用D值衡量绿色金融与绿色科技交互耦合的协调程度。D值的取值范围是(0,1],越接近于1代表系统耦合协调性越好。耦合协调类型划分没有统一标准,本文参考徐维祥等[19]、肖黎明和张仙鹏[20]的研究,结合实际情况进行类型划分并做出经济意义解释,如表1所示。

表1 绿色金融-绿色科技耦合协调层次划分

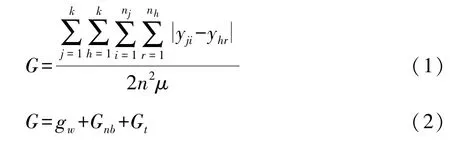

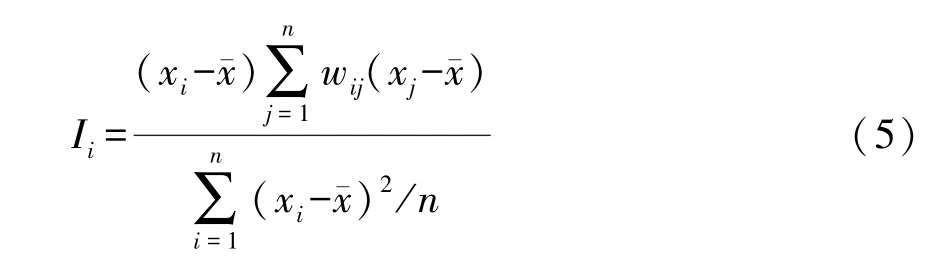

2.2 空间差异及来源测度本文采用Dagum提出的基尼系数及其分解方法测度绿色金融与绿色科技耦合协调度的空间差异及其来源。式 (1)呈现了基尼系数G的含义。式中,k为区域数量,本文将全国30个省(区、市)分为东-中-西-东北四大区域,yij(yhr)表示第j(h)区域内任意省(区、市)的耦合协调度,n代表省(区、市)数量,μ为四大区域30省(区、市)耦合协调度均值。式 (2)中,Gw为区域内差异贡献,刻画了区域内差异来源;Gnb为区域间差异贡献,代表了区域间差异来源;Gt为超变密度贡献,衡量地区间样本的交叉重叠效应,三者共同构成基尼系数G。由于有效地分离出样本交叉重叠问题对区域差异的影响,所以Dagum基尼系数能较为科学地识别空间差异的来源问题[21]。

莫兰指数是反映相关变量全局空间相关性的重要指标,莫兰指数测算如式 (3)所示。其中,xi(xj)为第i(j)省(区、 市)变量值,为变量均值,wij为空间权重。莫兰指数取值为[-1,1],越接近-1说明空间负相关性越强,越接近1表示空间正相关性越明显,莫兰指数取值为0表明空间随机分布,不存在空间相关性。

空间自相关的显着性检验公式为:

式中,Z(I)为空间自相关的显着性水平,E(I)为莫兰指数的期望,VAR(I)为方差。

全局莫兰指数以整体作为切入点,无法揭示整体内各区域的空间相关特征,因而需要引入局部莫兰指数对各省(区、市)耦合协调的空间相关特征进行分析,如式 (5)所示。其中,xi、xj、和wij的含义同式 (3)。Ii>0表示空间单元高-高集聚或低-低集聚;Ii<0表示空间单元低-高集聚或高-低集聚。

空间马尔可夫链在传统马尔可夫链的基础上引入了空间滞后概念,弥补了传统马尔可夫链对经济现象空间关联性的忽视[22]。传统马尔可夫链是将经济现象量化数据分为n种离散的状态类型,状态的变化过程满足 “无后效性”,即在给定当前信息的条件下,过去状态对未来是无影响的。历年n种类型的分布向量用Ft表示,相应地,可以用一个n×n阶状态转移概率矩阵M表示相关变量在不同年份不同状态下的变化情况。具体而言,状态转移概率矩阵中任意元素Pij表示某t时期属于i类的省(区、市)在t+1时期状态跃迁到j类型的概率,Pij的公式为:

在相关研究中,学者普遍发现由于地理邻接性而产生的空间溢出效应会对区域经济活动的演变起重要影响。考虑到区域经济活动的空间交互性,在传统马尔可夫状态转移概率矩阵中引入空间滞后概念作为条件同样划分为n中空间滞后类型,从而将传统n×n阶状态转移概率矩阵分解为n个n×n的转移条件概率矩阵(略,备索)。

矩阵中任意元素Pijz表示在空间滞后类型为z的条件下,某区域由初始状态类型i下一时刻跃迁到状态j的概率。空间滞后类型laga定义为某区域a邻接空间单元相关变量值的加权平均,具体公式为:

式中,Yb为区域b的观测值;k为观测省(区、市)的个数;Wab为空间权重矩阵,反映区域a与区域b的地理关系。本文以邻接原则构建空间权重矩阵,即地区相邻取值为1,否则为0。通过空间马尔可夫转移条件概率矩阵与传统马尔可夫状态转移矩阵对应元素的比较可以了解某地区相关变量状态跃迁与周围邻域之间的关系,进而探讨空间单元交互作用对经济活动演进趋势的影响。如p12>p121说明在考虑地理区位背景的条件下,某区域与处于状态1的地区相邻时,由状态1跃迁到状态2的概率变低。若地理区位背景对状态跃迁概率无影响则应出现p12=p121,由此反映出经济活动的空间溢出效应。此外,空间马尔可夫链还可识别是否存在 “俱乐部趋同”现象,如果相关变量状态在高低两种水平下锁定概率更大,且受到邻近地区的 “空间拖拽”,与低水平地区相邻的区域有较大概率向低水平跃迁,与高水平地区相邻的区域有更大概率向高水平跃迁,那么在经济活动演进过程中就会表现出整体趋异而局部趋同的 “俱乐部收敛”效应。

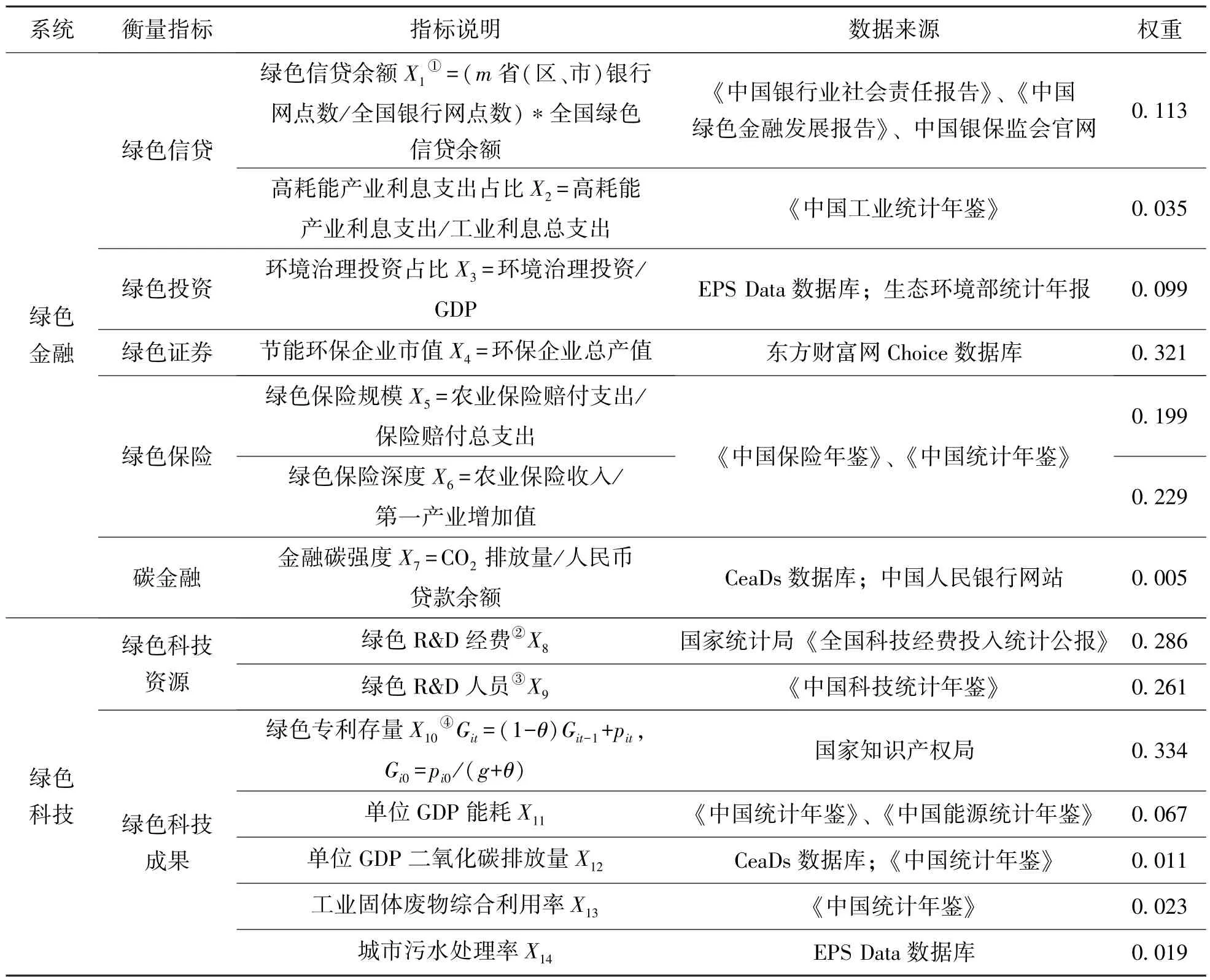

2.5 指标说明及数据来源本文根据马骏[23]对中国绿色金融体系发展现状的研究,从绿色信贷、绿色投资、绿色证券、绿色保险、碳金融5个方面构建绿色金融发展水平测度指标体系;根据Wang等[12]的研究,从绿色科技资源以及绿色科技成果两方面衡量绿色科技发展水平。本文收集整理了2010~2020年中国30省(区、市)(考虑到数据的可获得性,不包括西藏及港、澳、台地区)面板数据。由于新冠肺炎疫情冲击,部分地区经济情况可能出现较大波动,但绿色金融和绿色科技具有长期性、稳定性的特点,因此本文研究对象受疫情因素影响较小。为尽可能呈现数据蕴含的客观信息,避免主观因素的干扰,采用熵权法测算指标权重,得出绿色金融、绿色科技指数,进而构建绿色金融-绿色科技耦合协调度模型,具体指标如表2所示。

表2 指标体系及数据来源

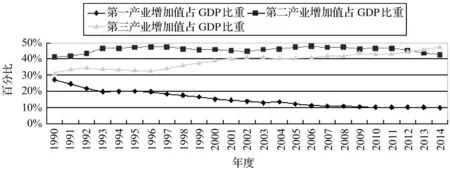

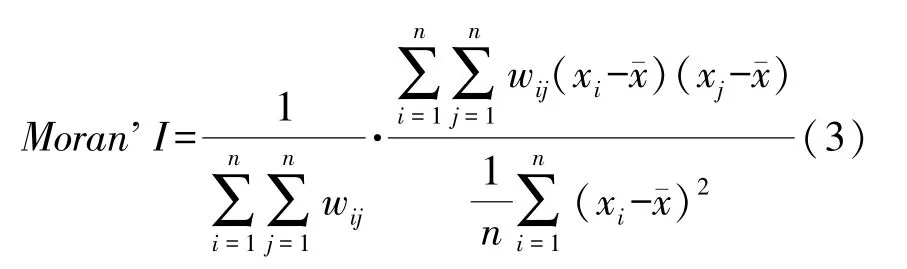

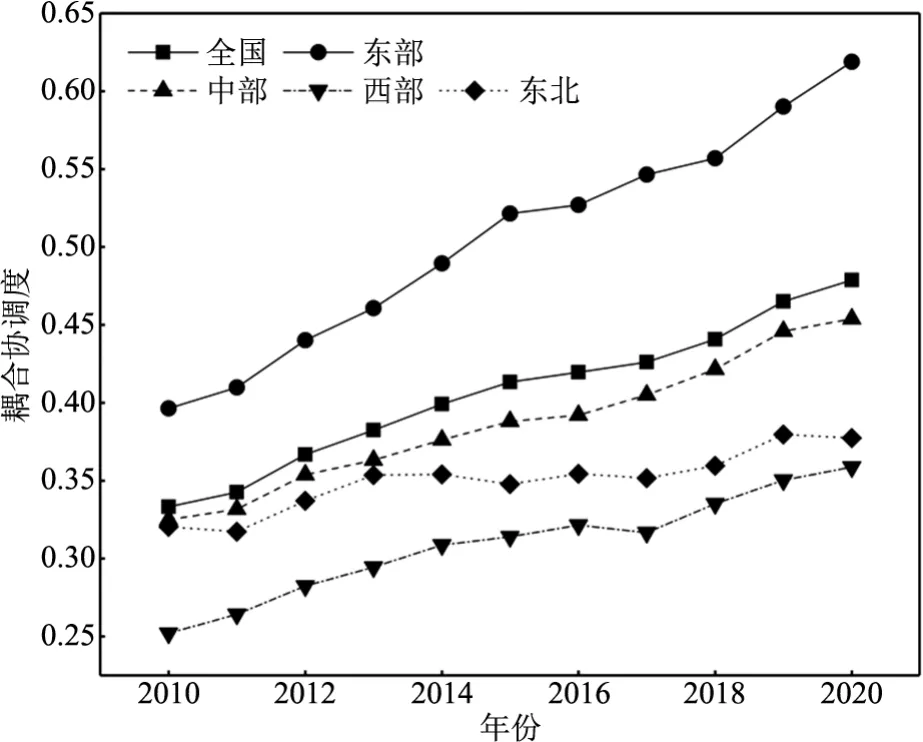

3 绿色金融与绿色科技耦合协调度空间分异特征3.1 空间分异格局本文采用熵权法测算绿色金融、绿色科技指数,然后计算二者耦合协调度,依据东-中-西-东北四大区域划分考察空间分异格局,绘制出耦合协调度动态变化曲线如图1所示。

图1 全国及四大区域耦合协调度动态趋势

(1)中国绿色金融与绿色科技耦合协调度的空间分布总体上呈现 “东高西低,东快西慢”的格局。四大区域中,东部地区耦合协调水平最高,从2010年的0.396发展到2020年的0.619,由初级协调过渡到中级迈向高级协调阶段,发展水平始终高于全国平均。同时,东部地区也是全国耦合协调度增速最快的板块,年均增长率达4.14%,表现出绿色金融、绿色科技相互促进的稳定增长态势;中部地区整体水平在四大板块中排在第二的位置,但与东部地区相比还有明显差距。年均增长率为3.09%,保持着稳定但相对缓慢的增长态势,2020年迈上中级协调阶段;研究期内东北地区维持在初级协调的水平,前期与中部地区发展水平相当,2013年以后被中部逐渐拉开差距,东北地区年均增长率仅为1.50%,2011(-1.00%)、2015(-1.76%)、2017(-0.78%)、2020(-0.79%)这4年出现负增长;西部地区耦合协调水平相对落后,2014年以前整体处于轻度失调状态,绿色金融-绿色科技耦合系统发展迟缓。2014年迈上初级协调门槛,绿色金融与绿色科技进入磨合期。2017年耦合协调度动态曲线陡然向上,逐渐追赶上东北地区。西部耦合协调度的年均增长率为3.27%,仅次于东部。

(2)从时间截面看,耦合协调发展水平呈现“点-线扩散”的特点。2010年,耦合协调度最高的省市: 北京(0.501)、江苏(0.499)、广东(0.474)达到中级协调水平,零星分布于东部沿海地区。14个省(区、市)属于初级协调,以长江为轴带自东向西扩散。此外还有12个省(区、市)处于轻度失调状态,在西北、西南地区连片分布。耦合协调类型呈底部多、顶部少的 “金字塔”结构。2020年,北京、山东、江苏、上海、浙江、广东6省市达到高级协调。8省(区、市)达到中级协调,主要沿长江流域分布。14个省(区、市)达到初级协调。青海、宁夏两省(区、市)仍处于轻度失调状态。耦合协调类型结构由 “金字塔”型转变为中间多、两头少的 “橄榄”型,绿色金融与绿色科技耦合协调发展态势整体向好。

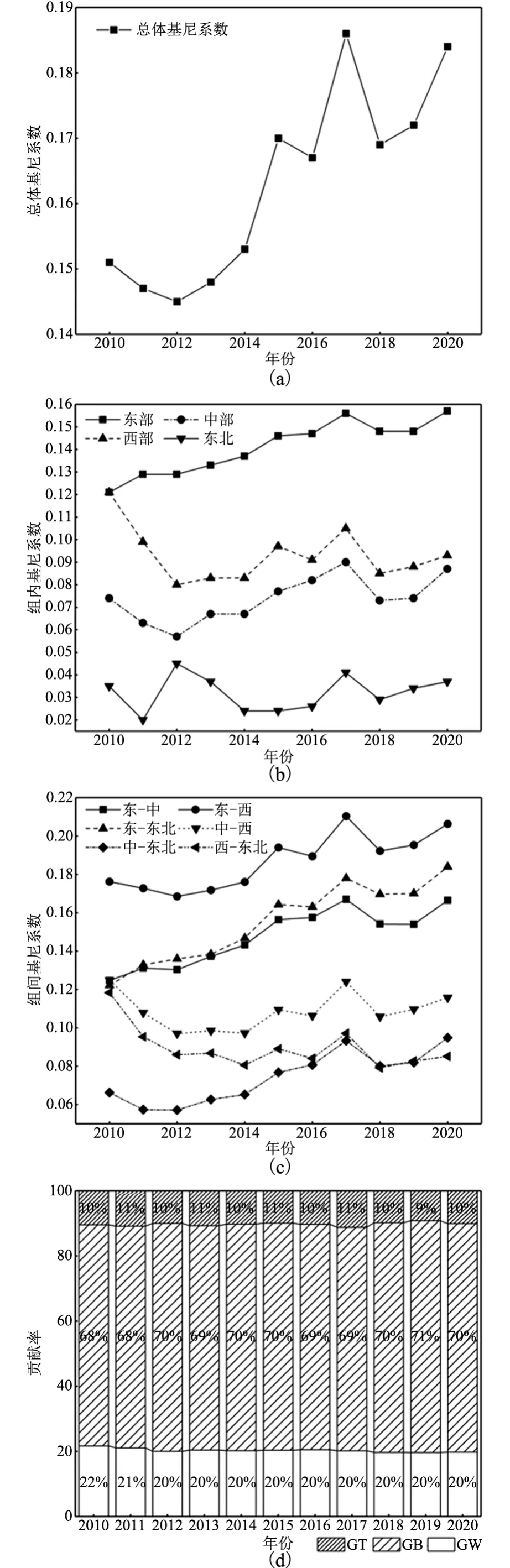

3.2 空间分异程度及来源考察空间分异格局发现,中国绿色金融与绿色科技耦合协调发展水平存在明显的空间非均衡性,本文运用Dagum基尼系数分解技术进一步揭示空间分异的程度及来源,结果如图2所示。

图2 空间分异程度及来源分解

(1)总体差异及区域内差异。图2(a)和(b)分别展示了研究期全国总体基尼系数和四大区域内部基尼系数的动态变化情况。总体基尼系数动态曲线大致呈 “J”形特征,历经了 “下降-快速上升-向下调整”的过程。2010~2012年基尼系数稍微减小,2012年达到最小值0.145。2012~2017年基尼系数加速增加,与2012年相比累计上涨了28.28%,该时期内绿色金融与绿色科技耦合协调度的空间差距加速扩大。2017年达到最大值0.186,经两年调整后,2020年总体基尼系数回到0.184。总的来说,目前中国绿色金融与绿色科技耦合协调度的空间分异程度适中但呈现差距加大不利趋势。四大区域内部差异均呈现波动性但总体稳定。东部地区基尼系数最大,并呈现缓慢上升趋势,从2010年的0.121到2020年的0.157,年均增长率为2.40%,高于全国平均水平,反映出东部省(区、市)绿色金融与绿色科技耦合协调发展的差距在不断扩大。观测期内,中部和东北地区基尼系数小幅波动,相对稳定,其中东北地区的基尼系数最小。西部地区基尼系数波动下降,年均增长率为-2.36%,区域内差距不断缩小。

(2)区域间差异。四大区域间差异的演化存在异质性,如图2(c)所示。东部地区与其他3个区域的差距呈扩大趋势,尤其东部与东北地区间差距扩大速度最快,年均增长率为3.79%。东部与中部、东部与西部区域差距年均增长率为2.66%和1.44%。此外,中部与东北区域间差异也呈扩大趋势,年均增长率为3.32%。区域间差距呈缩小趋势的是中部与西部地区、西部与东北地区。可以看到,西部虽耦合协调度最低,但正加速追赶东北和中部地区,使得区域间差距逐渐缩小。

(3)差异来源及贡献。图2(d)展示了区域内差异、区域间差异和超变密度对总体基尼系数的贡献率变化情况。可以看出,2010年以来,绿色金融与绿色科技耦合协调度的区域间差距一直居于主导地位,对总体差距的贡献率在68%~70%之间。其次是区域内差距,贡献率在20%左右。最小的是超变密度,对总体差距的贡献率大约仅占10%,耦合协调度交叉重叠效应对于空间总体差异影响较小。可以注意到,区域间差距对总体基尼系数的贡献率超过了组内差异与超变密度的总贡献率;三大贡献因子的走势相对稳定,说明在今后一段时期内总体差异仍将由区域间差距占主导,如何缩小区域间的发展不均衡性是绿色金融与绿色科技耦合协调发展空间治理的重要方向。

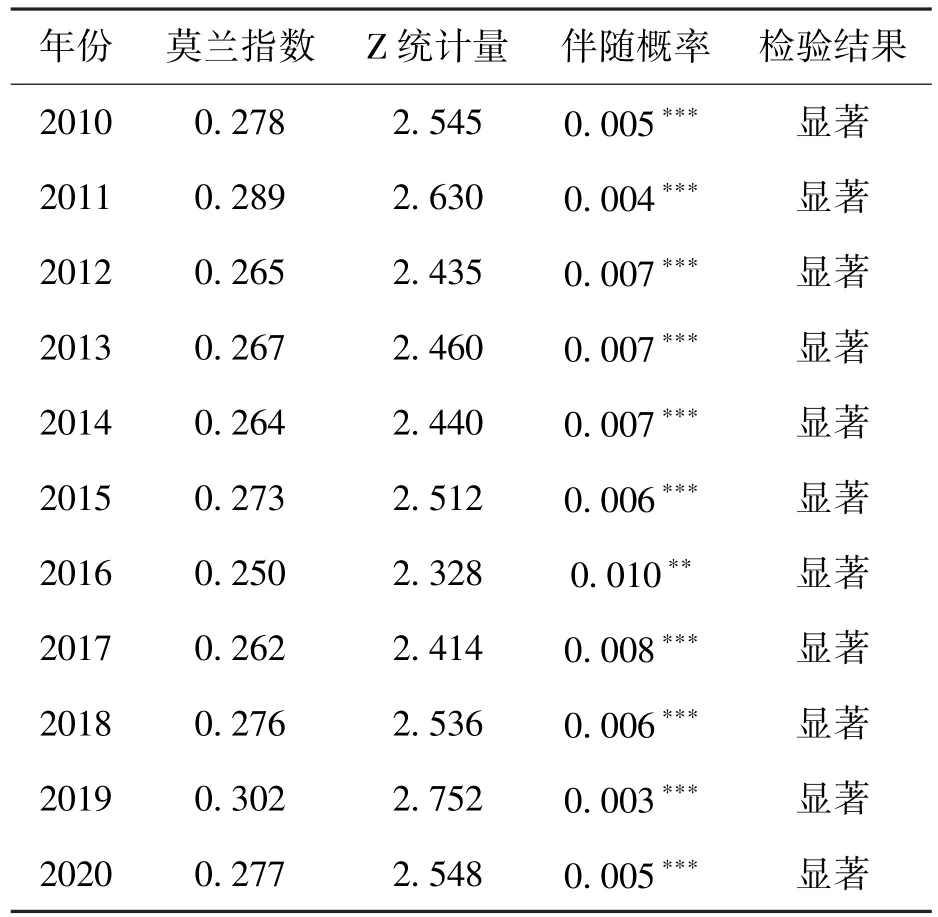

4 绿色金融与绿色科技耦合协调度空间相关特征4.1 全局空间自相关性空间分异格局分析表明,中国绿色金融与绿色科技耦合协调度存在集聚分布态势。因此,本文运用莫兰指数进一步考察这种空间集聚特征是否具有统计显着性,计算结果如表3所示。研究期内的莫兰指数均通过了显着性检验,说明耦合协调度具有显着的空间相关性。莫兰指数均为正值,说明具体表现为空间正相关特征,即耦合协调度高的省(区、市)相互集聚,耦合协调度低的省(区、市)相互集聚。从变化趋势来看,莫兰指数总体呈现波动上升态势。2010~2011年小幅增加;2011~2015年处于低位震荡,历年变化幅度小于0.01;2016年莫兰指数为0.50,达到最低点;2016~2019年上升态势明显,上升幅度显着增加,2019年莫兰指数达到最大值0.302,说明这段时期绿色金融与绿色科技耦合协调度的空间集聚态势进一步增强。

表3 绿色金融-绿色科技耦合协调度莫兰指数

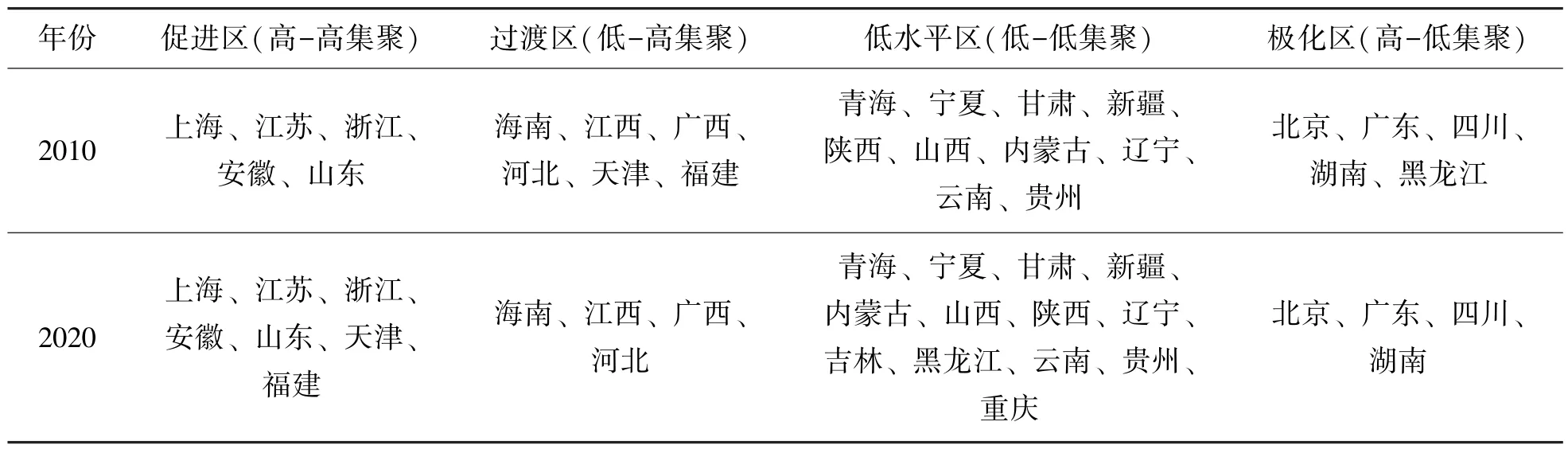

4.2 局部空间自相关性根据局部莫兰指数测算结果,中国区域绿色金融与绿色科技耦合协调度可分为4种空间相关模式:(1)高-高集聚:观测省(区、市)与周围省(区、市)耦合协调水平均较高,呈现明显空间正相关;(2)低-高集聚:观测省(区、市)耦合协调性较低,被高耦合协调性的省(区、市)所包围,呈现空间负相关性;(3)低-低集聚:观察省(区、市)和邻近省(区、市)耦合协调性均较低,呈现空间正相关;(4)高-低集聚:观察省(区、市)耦合协调度较高,而周围省(区、市)耦合协调度较低,呈现空间负相关。表4呈现了2010~2020年局部莫兰指数的区域分布状况。

表4 局部莫兰指数区域分布情况

由表可知:(1)绿色金融与绿色科技耦合协调度局部空间相关模式以低-低集聚为主导。东部省(区、市)形成高-高区,西北、西南和东北省(区、市)形成低-低集聚区; (2)研究期内空间正相关性逐渐增强,2010年属于低-高集聚的天津、福建两省市向高-高集聚转移;黑龙江转进低-低集聚。空间集聚性更加明显;(3)耦合协调空间异质性突出,表现在海南、江西、广西、河北等省(区、市)落入低-高集聚的过渡区,协调水平落后于周围省(区、市);北京、广东、四川位于高-低集聚的极化区,协调水平远高于周围省(区、市),呈现局部的空间负相关。4种空间相关模式中,低-低集聚的省(区、市)最多,中国绿色金融与绿色科技耦合协调度整体水平亟待提高,缩小区域差距,加强空间协同刻不容缓。

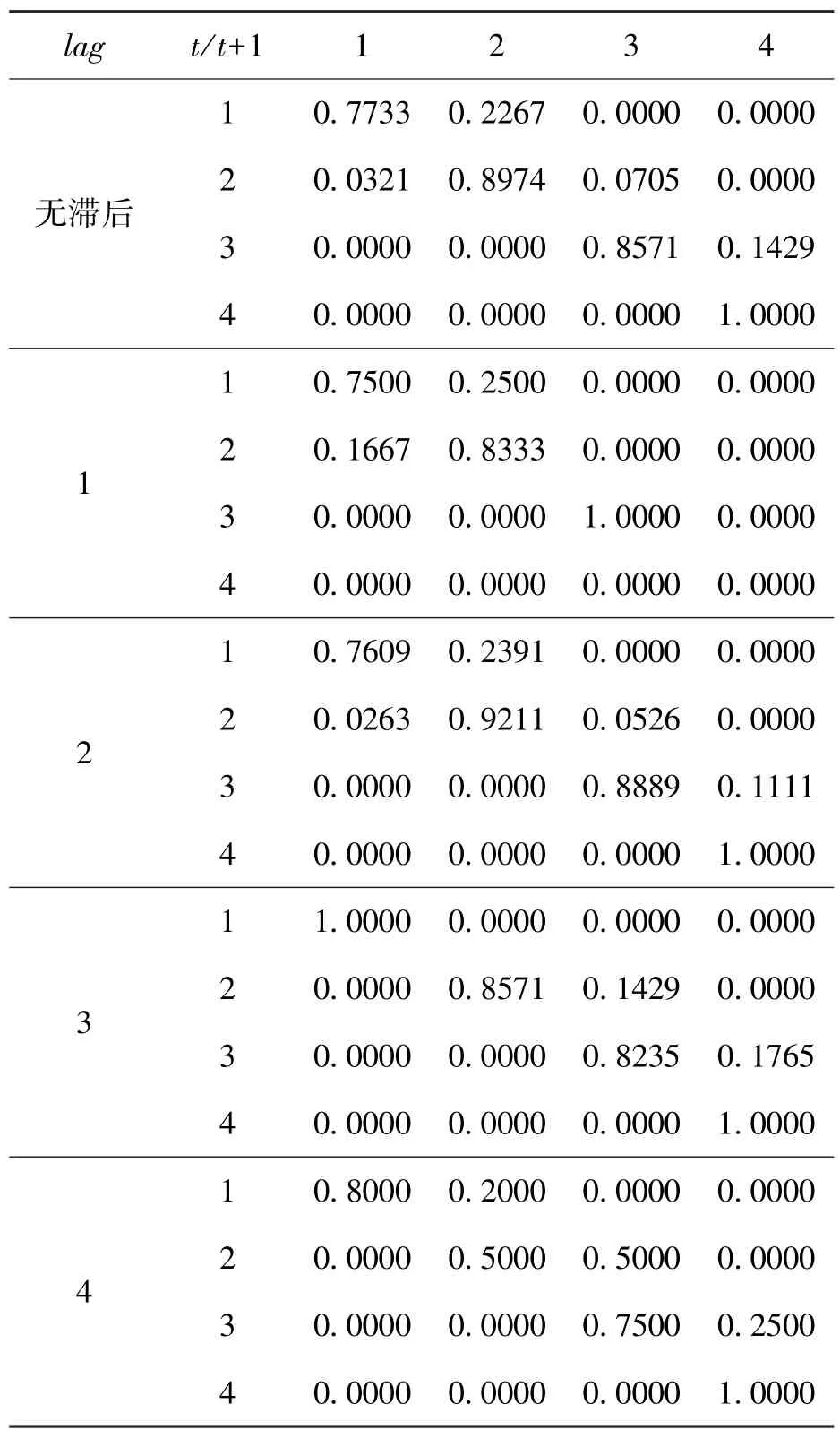

5 绿色金融与绿色科技耦合协调度状态跃迁特征空间相关特征分析表明绿色金融与绿色科技耦合协调度演进具有显着的空间关联性,地理背景因素对耦合协调度产生重要影响,因而本文引入空间马尔可夫链,探寻空间交互效应下个体耦合协调度的状态跃迁特征。前文所示的类型划分标准(表1)将耦合协调度分为4个相邻但不重叠的完备区间,即轻度失调(0~0.3)、低级协调(0.3~0.45)、中级协调(0.45~0.6)和高级协调(0.6~1)。 用k=1,2,3,4分别代表这 4种状态类型,k越大代表耦合协调等级越高。由此计算空间马尔可夫状态转移概率矩阵,如表5所示。

表5 绿色金融-绿色科技耦合协调状态转移概率矩阵

不考虑空间因素时,绿色金融-绿色科技耦合协调度的动态演进具有如下特征:(1)耦合协调性整体向高水平方向跃迁。轻度失调的省(区、市)有0.2267的概率跃迁到初级协调;初级协调的省(区、市)跃迁到中级协调的概率为0.0705,而向下跃迁的概率为0.0321,明显小于向上跃迁的概率;中级协调的省(区、市)有0.1429的概率可以跃迁到高级协调状态,而向下跃迁的概率几乎为零。反映出绿色金融-绿色科技耦合协调动态演进过程呈现整体向好的趋势;(2)状态跃迁只发生在相邻的耦合协调类型中,难以实现跨越式发展。从轻度失调状态跨越初级协调向中级协调状态跃迁的概率几乎为零。同理,初级协调的省(区、市)跨越中级协调向高级协调跃迁的概率也几乎为零。说明绿色金融与绿色科技耦合协调发展是个渐进的过程;(3)耦合协调演进过程中存在极高的 “状态锁定”效应。对角线元素始终大于非对角线上元素,对角线元素最小值为0.7733,说明下一年某省(区、市)绿色金融与绿色科技耦合协调度保持原来状态的可能性至少为77.33%。打破低协调轨道是提升总体绿色金融与绿色科技耦合协调发展水平的重要途径。

引入空间滞后概念的马尔可夫链透视了绿色金融与绿色科技耦合协调度的俱乐部趋同现象:(1)空间马尔可夫状态转移概率矩阵中对角线元素均大于非对角线元素且耦合协调状态在初、高级协调水平下 “锁定”概率更高,表明动态演进过程中存在4个趋同俱乐部,且耦合协调度更易向初、高级协调类型趋同;(2)空间因素会对状态跃迁产生影响。P211=0.1667>P21=0.0321,表明与轻度失调的省(区、市)相邻时,某处于初级协调的省(区、市)向下跃迁的概率明显提高;P233=0.1429>P23=0.0705,表示与中级协调的省(区、市)相邻时,某初级协调的省(区、市)向上跃迁的概率增加;P344=0.2500>P34=0.1429,表明与高级协调的省(区、市)相邻时,某中级协调的省(区、市)跃迁到高级协调状态的概率增加。耦合协调状态转移过程中存在空间溢出效应,协调度高的省(区、市)会带动周边省(区、市)的水平提升,使其耦合协调状态向上跃迁的概率增加,具有正向溢出效应;协调度低的省(区、市)会拖拽周边省(区、市),使其状态向下跃迁的概率增加,具有负向溢出效应。最终形成高、低协调度省(区、市)各自集聚,耦合协调度总体趋异而局部趋同的 “俱乐部收敛”现象。

6 结论与启示本文梳理了绿色金融与绿色科技交互耦合的作用机理,基于2010~2020年中国30省(区、市)面板数据,采用Dagum基尼系数分解、莫兰指数和空间马尔可夫链方法详细刻画了耦合协调度的时空演化特征,揭示了空间交互因素对绿色金融与绿色科技耦合协调发展的影响,为促进二者高效结合提供了基于空间治理的新思路。

(1)空间分异格局总体呈现 “东高西低,东快西慢”的特征,耦合协调发展水平具有 “点-线扩散”的特点:高协调省(区、市)零星分布于东部地区,次高省(区、市)以长江为轴带向西扩散,而低协调省(区、市)连片分布于西部地区;时间截面上,耦合协调类型由2010年底部多、顶部少的 “金字塔”型结构转变为2020年中间多、两头少的 “橄榄”型,整体耦合协调态势向好演进;总体基尼系数曲线呈 “J”型加速增长,基尼系数落在[0.145,0.186]区间内,空间差距持续扩大。总体差异的主要来源是:区域间差异>区域内差异>超变密度;(2)绿色金融与绿色科技耦合协调度集聚特征具有统计显着性,高-高集聚区位于东部,低-低集聚区主要是西部和东北省(区、市)。局部空间相关模式以低-低集聚占主导且集聚程度进一步增加;(3)从个体演进过程看,耦合协调发展的状态跃迁是个渐进的过程,存在极高的 “状态锁定”效应,任意省(区、市)下一年耦合协调度至少有77%的概率保持原来状态,其中初级协调类型的状态锁定概率高达90%,跨越式跃迁的概率几乎为零,打破低协调轨道是提升整体耦合协调度面临的一大挑战;空间马尔可夫链补充了传统马尔可夫分析的结论:绿色金融与绿色科技耦合协调发展的演进过程存在空间溢出效应,高协调省(区、市)会带动相邻省(区、市)耦合协调度向上级状态跃迁,低协调省(区、市)会对邻近省(区、市)产生 “拖拽”,使其状态向下跃迁的概率增加,从而出现总体趋异而局部趋同的俱乐部收敛现象。

绿色金融与绿色科技协同共进是推动绿色低碳转型的必然要求,虽然耦合协调发展整体趋势向好,但存在空间非均衡、整体水平低的问题,并识别出了俱乐部收敛的特征。针对当前态势,提出如下建议:(1)强化 “空间治理”思想促进耦合协调发展水平的整体提升。依托长江经济带、黄河流域生态保护与高质量发展战略完善耦合协调发展的空间溢出通道。发挥下游龙头省(区、市)的示范带动效应,完善绿色金融体系,加大绿色科技研发投入。发挥中、西部地区资源优势,积极发展绿色能源、绿色环保产业,激活绿色消费市场潜力。同时,构建跨区域联动机制,通过高协调省(区、市)与低协调省(区、市)搭伙,采用搭建人才交流平台,技术转移等措施,发挥知识、技术等要素的溢出效应;(2)打破低协调轨道和提升中心省(区、市)辐射带动能力是未来工作的重点方向。低协调省(区、市)应积极发挥区域学习效应,借鉴高协调省(区、市)的发展经验,并结合自身发展情况,探索促进绿色金融与绿色科技协同发展的政策措施。同时,应给予落后省(区、市)适当政策倾斜,设立绿色科技研发基地,大力吸引专业人才,逐步完善支持技术创新的绿色金融体系;另外,应充分发挥中心省(区、市)的辐射能力,完善临近省(区、市)间的区域政策及市场整合,带动本地及相关地区共同发展。