【摘要】随着新媒体技术不断嵌入乡村,数字乡村建设的媒介化趋向日渐显著。现根据新媒体在其间的传播实践,从实践机理、实践经验和实践规律三个维度阐明新媒体助力数字乡村建设的实践逻辑。相应地,为更好地释放新媒体传播效能,可从新媒体内容创作的“在地实践”、服务地方的协同机制构建、村民数字素养的培育提升、平台知识产权的保护管理上采取系列措施,激发新媒体传播活力,提升数字乡村建设绩效。

【关键词】新媒体;数字乡村建设;村民需求;在地实践

一、问题提出

党的二十大报告提出,全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村。习近平总书记强调,坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,举全党全社会之力推动乡村振兴。[1]在此之下,数字乡村建设成为助推乡村振兴的关键抓手。中央陆续推出《数字乡村发展行动计划(2022—2025年)》《数字乡村建设指南1.0》,提出新媒体应充分发挥数字化、信息化和智慧化驱动作用,增强数字乡村建设实效。

梳理文献发现,已有研究多侧重分析数字乡村建设中新媒体传播的外在特征、基本内容、评价标准,提出新媒体传播顶层设计有待完善等问题。笔者认为,在以下方面仍需深入研究:其一,如何理解新媒体传播的实践逻辑?其二,可从哪些维度对其加以考察?其三,新媒体实践逻辑对于优化策略有何影响作用?基于此,本文运用数字传播理论和空间生产理论,从实践机理、实践经验和实践规律三个维度阐明新媒体实践逻辑,提出优化策略,为数字乡村建设提供借鉴与参考。

二、新媒体助力数字乡村建设的实践逻辑

(一)新媒体助力数字乡村建设的实践机理

1.媒体顶层设计:新媒体传播实践的运行基础

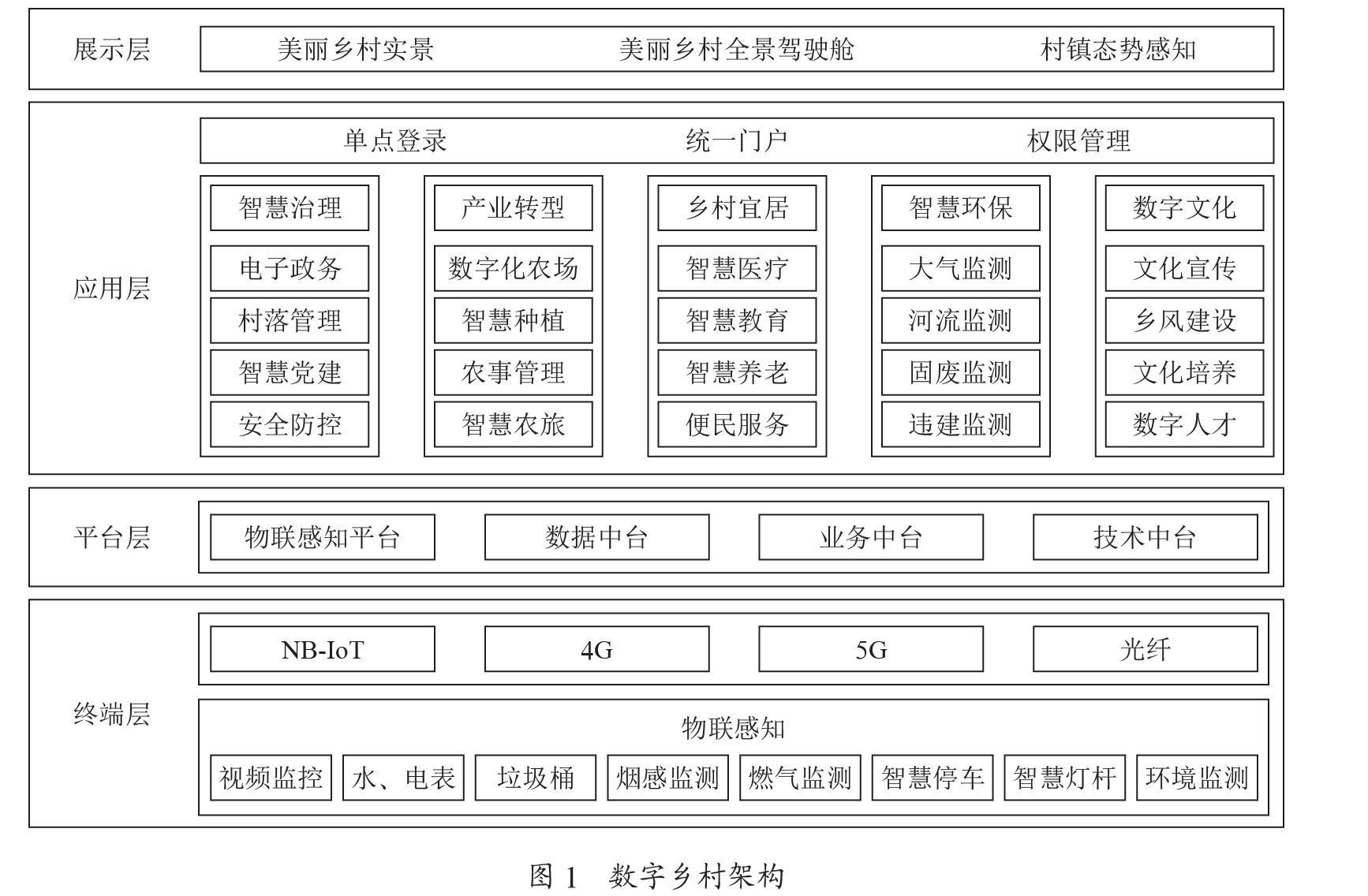

本质上,数字乡村建设既是农村数字化生产力发展及其推动农村生产关系变革的矛盾运动过程,也是农村生产生活方式数字化智慧化转型的发展过程。[2]上述双重过程以新媒体技术的创新应用为前提,形成“技术+传播”的媒介化运行模式。其中,顶层设计有机连接生产关系、生产要素和生产过程。

从空间生产视角看,新媒体顶层设计建构的数字乡村社会空间,不仅生产新型的媒介化生产关系,而且形塑数字化生产生活空间。从我国制定实施的数字乡村建设政策来看,空间化的顶层设计为新媒体传播提供了运营推广的保障机制。2019年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《数字乡村发展战略纲要》,2021年,中央网信办信息化发展局等部门公布《数字乡村建设指南1.0》,均对新媒体传播参与乡村数字治理等方面构建了制度措施,优化数字乡村媒体传播运行基础。

2.多元主体参与:新媒体传播实践的运行核心

数字乡村建设汇集多领域主体,共同参与解放生产力、变革生产关系的传播实践。从系统思维角度审视此点,数字乡村新媒体传播作为共建共享的系统,[3]由需求端、供给端和管理端构成。在需求端,具有个体生产与集体经营特征的农户,基于媒介使用支出与收益原则,倾向于低成本获取新媒体资源,提高新媒体增值水平。在供给端,新媒体运营方、平台管理方和技术供给方,通过数字化服务拓展新媒体运营领域。在管理端,政府机构、村“两委”运用新媒体资源,建构乡村特色产业链。发挥多主体核心效能,明确新媒体传播导向,优化产业结构。

3.数字智慧治理:新媒体传播实践的运行保障

从数字传播视角审视,技术层、传播层和社会层是探讨制度保障的主要维度,它们对应物质空间、精神空间和社会空间的媒介传播。技术层与传播层方面,技术设施与技术规制提供保障机制,建构技术特征的物质空间,将智能政务应用转化为大数据治理场域,促进新媒体传播的大数据供给,推动新媒体与治理机制深度融合。社会层面的保障机制在于乡村公共服务高质量发展,数字教育和数字医疗服务建设健全,增进乡村民生福祉。[4]其间,将上述公共事务发布于新媒体平台,获得村民信任支持,夯实数字乡村社会基础。

(二)新媒体助力数字乡村建设的实践经验

1.推进乡村网络文化建设

各地发挥新媒体传播优势,通过主流思想网上传播、县级融媒体中心建设和乡村特色文化宣传,提高乡村网络文化建设水平。

首先,主流思想网上传播以“新媒体+文化建设”为实践做法,建立以数字文旅为重点领域的网络宣传阵地。陕西省延安市安塞区建立乡土文化“云上展览”,推动乡村旅游与鼓乡云播共建,形成乡村网络文化传播新格局。其次,县级融媒体中心发挥媒介传播和文化建设功能,以传播群众性文化活动作为宣传任务,搭建文化传播平台。广西龙胜各族自治县融媒体中心建立侗族琵琶歌视频号,开展乡音乡情短视频传播,分享乡村文化振兴成果。最后,乡村特色文化宣传为村民提供市场信息,建立信息服务模式。贵州台江县“苗族长滩文化”,湖北潜江“花鼓戏文化”,借助新媒体增强产业布局,形成“新媒体传播+农旅开发”的文化振兴路径,有效释放新媒体文化宣传能量。

2.深化乡村数字治理

多地通过搭建新媒体治理平台、整合治理信息、提供精准治理服务,实现新媒体传播与乡村治理有机互嵌。

第一,构建新媒体治理平台,确保乡村数字治理有序推进。上海市重固镇依托新媒体技术建立网络化治理平台。村民可将问题反馈至该平台加以意见投诉。相关部门核实后集中办理,实现村民治理需求与平台治理绩效动态结合。

第二,以新媒体为抓手,维护村民合法权益,推进乡村依法治理。借助新媒体整合农村社区信息,构建依法治理综合体。浙江省建德市针对村情公布存在的问题,打造数字化治理平台,解决乡村治理法治建设难题。

第三,通过县级融媒体提供精准治理服务,建立乡村治理共同体。安徽省枞阳县融媒体中心打造“枞情民意”问政平台,形成“信息+问政”公共服务模式,提高村民问政办事效率,促进村民参与公共事务商议。

(三)新媒体助力数字乡村建设的实践规律

1.数字传播技术对于媒体顶层设计的优化增效

新媒体融入数字乡村建设的前提之一,是深化数字技术先导的顶层设计。通过技术设计层、应用开发层和应用消费层设计,以数字传播技术的还原现实、叠加现实为逻辑构成,提高数字乡村建设的系统性与协调性。

技术设计层,通过虚拟现实与混合现实的技术交叉,生产具有沉浸临场感的数据新闻作品。数字技术助推新媒体对乡村文化发展赋能。同样,在应用开发层,数字技术推进新媒体应用程序研发,满足村民多样化信息服务需求。在应用消费层,数字技术构建数字教育、数字文旅和数字休闲消费空间。以此为载体的新媒体传播,创新乡村经济、文化消费模式,增强自身影响力。

2.数字传播平台对于主体协同共建的赋权提质

数字乡村主体协同共建依托新媒体赋权,增强主体决策权和发言权,具体表现为,村民个体的人际关系网络扩展、乡村组织的社会治理共同体建设。

一方面,新媒体传播实现线上线下联动的人际交互,扩展村民人际交往空间。新媒体赋权依循村民社会关系网络展开,线上线下人际关系网络叠合交织,村民社会资本随之增强[5],推进乡村治理由熟人治理向熟人与“陌生人”共治转化,重建乡村治理格局。另一方面,新媒体赋权为乡村组织提供治理共同体建设路径。实践表明,“组织传播+数字治理”模式,有助于转变传统治理格局,明确数字乡村组织层级,增强乡村治理共同体凝聚力。新媒体技术正在成为乡村治理新引擎。

3.数字传播系统对于乡村治理转型的聚能发力

乡村治理转型受到数字传播系统的深刻影响,体现在乡村发展目标、发展任务和发展方式等方面。目标转型上,由解决温饱问题转向以农业农村现代化为目标的乡村振兴战略。按照这一目标部署,乡村治理需以新媒体为工具,以数字传播平台为依托,开展相应的调整转化。

发展任务和方式方面,根据乡村振兴战略总体要求,分别从乡村产业、乡村环境、乡村文化和乡村生活等方面建构数字乡村转型维度。乡村治理依托新媒体,通过上述维度渐次改变乡村发展方式,逐步实现转型目标。因此,新媒体为乡村治理转型注入了全新动能。

三、新媒体助力数字乡村建设的优化策略

(一)坚持村民需求导向,注重新媒体内容创作的“在地实践”

如何将新媒体传播与村民需求有机结合,是我们应探讨的现实问题。新媒体内容创作围绕此点深入挖掘尤为重要。具体可侧重于以下两点。第一,强调内容创作以“在地实践”为出发点,贴合乡村空间区划特色。新媒体创作可遵循乡村自然与人文空间区划特色,提取数字乡村空间单元,对接村民现实需求。注重“在地实践”与村民感性需求互嵌,新媒体创作可从关系认同和情感认同视角,突出内容创作的情感性特征,建构内涵丰富的创作格局。第二,推进内容创作以村民感性需求为落脚点,重视乡村传播网红效应。划分村民感性需求类型,如乡村习俗节庆的情感需求、传统工艺的人文需求等,据此打造特色鲜明的新媒体作品,实现内容创作的情感通达。同时,可借助“乡村网红”传播优势,采用微综艺形式,生产雅俗共赏的乡村题材文旅作品。

(二)打造乡村文化品牌,构建新媒体服务地方的协同机制

全媒体时代,新媒体平台应根据乡村文化特质,深度打造乡村文化品牌,构建新媒体服务乡村社会的创新模式。基于此,新媒体平台可实施以下传播措施。一方面,新媒体平台可开展乡村数字文化品牌建设工程。首先,应加大乡村文化传播基础设施建设,改造或升级5G网络基站,建构“广域连续覆盖”体验模式,提高新媒体传播的通信性能。其次,持续推进乡村社会媒介融合,完善全息化传播系统,开拓新媒体传播新路径。最后,完善文化品牌数据库建设。深化文化品牌传播数据处理机制,增强新媒体乡村传播功效。另一方面,新媒体平台应健全服务地方的协同共建机制。其一,多主体共建应依循价值由所有参与者共同创造理念,建立以“内容创作→价值导引→文化发展”为主线的新媒体传播价值共创机制,拓展“用户—媒介—乡村”信息互通路径。其二,促进多主体协同共建责权平衡。多主体协同之下的新媒体传播,应平衡主体间责权关系,健全文化资源分配机制,完善文化体系共建模式。

(三)增强村民数字素养,深化数字乡村共建共享实践创新

实践证明,新媒体成为乡村文化和经济发展新的增长点,需要村民数字素养作为重要依托。村“两委”和县级融媒体中心应加快实施村民数字素养培育工程,为数字乡村建设提供基本保障。

宏观层面,国家乡村振兴局及相关部门应科学整合新媒体数字资源,做好村民数字素养提升顶层设计,给予相关教育培训政策支持,多方筹集项目启动资金,贯彻税收扶持优惠政策,通过培育电商产业系统、扩容远程教育规模,促进村民使用新媒体参与乡村数字经济建设,切实提高村民经济收入水平。

微观层面,村民群体应提升数字经营理念,将自身打造为善于直播带货的“数字新农人”。村民可系统性学习电商营销知识,掌握微信公众号推广技术,具备职业化使用能力,操作智能化农业管理系统和村务数字管理平台,增强数字乡村共建素养,拓宽数字成果共享空间。

(四)优化平台产权制度,做实全过程跨领域知识产权保护

新媒体推动数字乡村建设需要建立健全知识产权保护制度,体现在直播版权保护机制、违法直播惩处机制,运用新媒体技术整合产权资源,形成全过程跨领域的知识产权保护机制。其一,建立全链条村民直播知识产权保护措施。维护村民数字权益,做好从直播创意至市场反馈全链条知识产权保护,建立融合信息筛查、编码归类、智能查鉴、监控预警、追责问责于一体的直播知识产权保护措施。完善村民直播带货、乡俗文化传播等领域知识产权保护机制。其二,厘清平台与村民的数据知识产权归属。新媒体平台应渐进式划定平台与村民两者间数据知识产权的归属。新媒体平台可建立多方协商机制,将数据知识产权权属问题转化为各方认同的规章制度,明确平台与村民知识产权归属及权益分配机制,建立知识产权权属细则,“专利池”运营标准化路径,数据知识产权及优先使用权分享方式,形成多层次创新驱动布局。[6]

[本文为湖北省教育厅哲学社会科学研究项目“新媒体助力数字乡村建设的实践路径研究”(23Y109);湖北省教育厅科研计划项目“新媒体参与下县域电商平台人际信任动态演化研究”(B2023176)的阶段性成果]

参考文献:

[1]习近平.坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重 举全党全社会之力推动乡村振兴[J].求是,2022(7).

[2]谢文帅,宋冬林,毕怡菲.中国数字乡村建设:内在机理、衔接机制与实践路径[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2022,43(2):93-103.

[3]沈费伟,王政武.以系统思维促进数字乡村高质量发展的路径探析[J].中州学刊,2023(4):78-86.

[4]武小龙.数字乡村治理何以可能:一个总体性的分析框架[J].电子政务,2022(6):37-48.

[5]李红艳.新媒体技术助力乡村治理[J].人民论坛,2021(1):69-71.

[6]李伟,董玉鹏.协同创新过程中知识产权归属原则:从契约走向章程[J].科学学研究,2014,32(07):1090-1095.

作者简介:李强,黄冈师范学院传媒与影视学院副教授,博士(黄冈 438000)。

编校:郑 艳