【中图分类号】F275 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2025)09-0061-6

在市场竞争愈发激烈和数字经济快速发展的背景下,并购活动是实现资源优化配置和转型升级、推动企业长期发展的重要手段。价值评估作为并购的重要环节,其合理性是并购成功的关键。随着并购复杂性的不断增加,投资价值评估在战略并购中的重要性日益凸显。中国资产评估协会发布的《企业并购投资价值评估指导意见》(简称《指导意见》)于2021年3月1日起正式施行。《指导意见》第四十二条第七项提出,资产评估专业人员执行企业并购投资价值评估业务,应当在资产评估报告中重点披露评估结论区间值和最大可能值。由此可见,在企业并购投资价值评估中,最大可能值是确定评估结论的重要参数。投资价值评估以提供并购交易定价参考为职能,既是评估结论的关键一环,也是交易价格谈判的重要基础。关于协同价值分配的内在逻辑现已基本达成共识,并购双方各自对协同价值的贡献程度是价值分配的基本标准(Damodaran,2014;田中禾,2010)。因此,最大可能值基于协同价值分配,为并购定价提供理论支持。

在企业并购投资价值评估中,学界对投资价值的概念、评估思路及协同价值创造等问题展开了充分研究。但最大可能值及协同价值分配在文献中鲜有提及,且缺乏统一标准和技术规范。因此,本文基于协同价值分配原则,研究如何确定投资价值结论区间的最大可能值。本文的主要贡献在于:一是提出了协同价值分配的定量分析思路,对投资价值评估中最大可能值的研究进行了补充,为相关评估业务提供了理论支撑;二是为并购双方提供了清晰的协同价值分割依据,助力谈判效率提升与整合效果优化,对优化并购决策、降低溢价风险、促进资源高效配置等具有重要参考价值。

一、企业并购投资价值评估结论确定焦点剖析

本文从评估结论区间值和最大可能值的内涵出发,梳理二者的关系并阐明重难点,同时,聚焦于协同价值分配,从资源整合角度解析协同价值创造过程,为协同价值分配做好理论铺垫。

(一)投资价值评估结论区间值

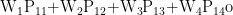

《指导意见》提出,经与委托人沟通,投资价值评估结论可以是区间值,以适应并购交易的高不确定性。目标企业价值实现与具有不确定性的并购整合效果紧密相关,故基于整合方案和预测数据,采用区间值比单一值更合适。国际上,美国发布的《专业评估执业统一准则》(USPAP))和英国发布的《RICS评估和估价标准》指出,当资产价值分析复杂、可变因素多时,可用区间值作为评估结论。在企业并购中,投资价值区间的上限为包含所有协同价值的目标企业投资价值(通过“加法\"或“减法\"量化的目标企业的最高投资价值),下限为无协同价值时的市场价值。

(二)最大可能值的内涵和意义

我国评估准则要求使用区间值评估结论需确定最大可能值。《指导意见》规定,以区间值形式表达评估结论的,应同时在区间内确定最大可能值,并说明确定依据。那么,最大可能值的含义是什么呢?最大可能值应当是被评估对象的最可能预估价值,在企业并购投资价值评估中,其内涵与评估目的相关,是指目标企业为并购方创造的价值(需剔除并购方自身协同价值)。从理性经济人角度来看,并购方愿意支付的价格应剔除自身创造的协同价值。实践中,合理估值影响着并购的成功率和整合效果。低估目标企业价值易导致并购磋商中断,高估目标企业价值则可能抑制并购协同效应。合理确定最大可能值能帮助并购方清晰认知投资价值,合理出价,降低溢价并节约并购成本,对促成交易和发挥协同效应起到重要的作用。

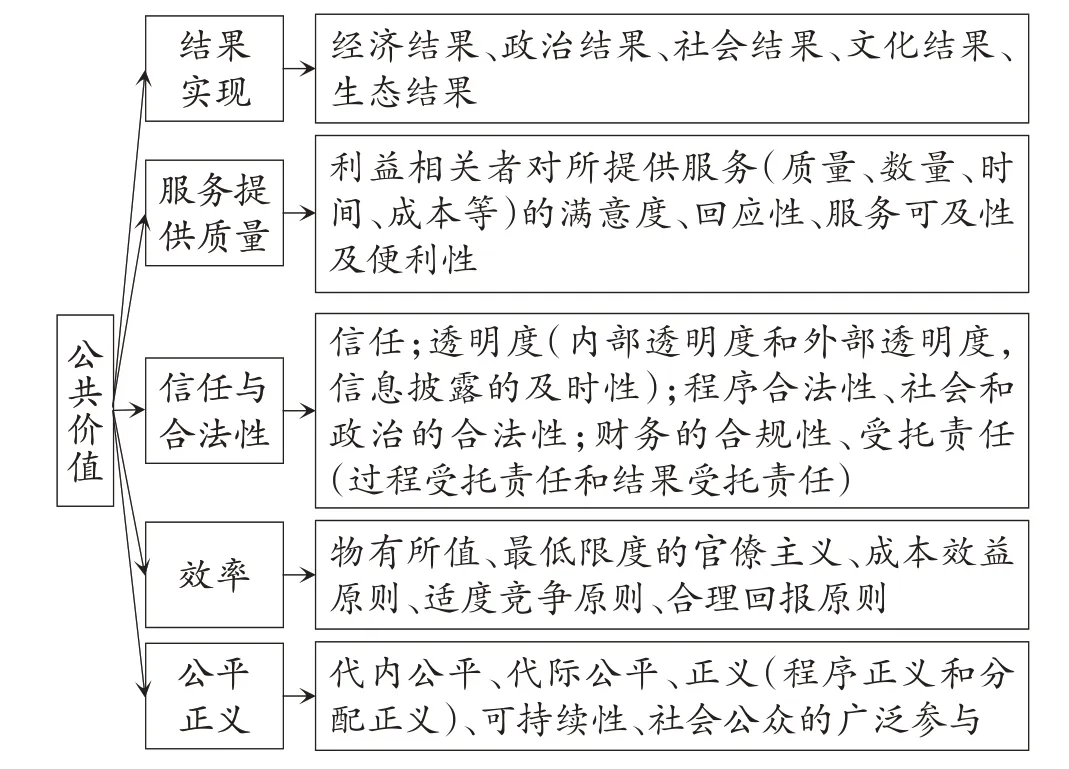

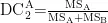

(三)确定最大可能值的基础:协同价值分配

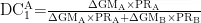

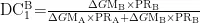

最大可能值的确定,归根结底还是协同价值的归属和分配问题。Mueller和Sirower(2003)提出若并购双方明确自身资源能力及协同贡献,就能制定出合理的交易价格。田中禾(2010)认为,并购各方按贡献比例指导并购行为可显著提升整合成功率。根据前述分析,最大可能值包含目标企业创造的协同价值,不包含并购方自身创造的协同价值。而投资价值的区间上限包含了双方共同创造的全部协同价值。由此可知最大可能值与区间值的关系(如图1所示):首先,投资价值区间上下限之差为协同价值,区间内按来源分割协同价值归属双方;其次,从正向思维看,最大可能值可由目标企业市场价值加上其自身创造的协同价值得到,从逆向思维看,也可通过目标公司投资价值的上限值减去归属于并购方的协同价值得到最大可能值。因此,最大可能值即位于投资价值区间的一个分割点,按来源归属分割协同价值。其确定本质是协同价值分配问题,需要将并购产生的协同价值合理分配给并购双方。

二、协同价值分配文献综述

(一)协同价值分配的内在逻辑

目前关于协同价值分配的逻辑已基本达成共识,并购双方的贡献程度是价值分配的标准。Damodaran(2014)认为应对协同价值进行分配,明确协同价值的归属,分配比例依并购方和被并方对合并公司的贡献度而定。彭银(2005)认为并购的协同价值由双方共享,可以通过分成率确定各自的份额。田中禾(2010)指出协同价值分配应基于并购双方对协同价值的贡献。可见,按照贡献划分协同价值的归属是协同价值分配的基本原则。

(二)协同价值分配的方法探索

关于协同价值分配方法的研究,具体到操作层面,目前较为常见的是层次分析法和专家打分法。彭银(2005)结合层次分析法与专家打分法计算协同效应综合分成率,用于分配并购协同价值。殷仲民和杨莎(2006)提出利用专家打分法测算协同价值分配系数,用以解决协同价值分配问题。田中禾(2010)将层次分析法应用于并购协同价值的分配模型构建,并通过模拟案例对其可行性进行验证。专家打分法依赖专家的主观判断,对专家资质和问卷设计的要求较高,但因易操作而被广泛采用。层次分析法在专家主观判断的基础上设定目标层并逐层分解,这使其更系统化,但层次结构设计能否做到科学合理存在难度,这也是其应用的关键所在。

在层次分析法和专家打分法之外,也有学者从股权比例、博弈谈判等其他视角对协同价值分配进行研究。基于股权比例视角,孙羽(2009)从逆向思维出发,基于有效市场同股同权原则,提出协同价值可按并购方与目标企业的股权比例分配。基于博弈谈判视角,毕立林和陈纪南(2005)围绕投资并购交易价格的形成过程,指出最终成交价是拟并购双方基于信息掌握、理性权衡达成的博弈均衡结果。邹静丽(2021)基于博弈论,对并购交易双方的博弈谈判作出情景假设,得出协同效应分配因子。胡晓明和周错(2022)从即时协同效应和实物期权协同效应的角度构建模型,结合模糊集计算主并方需支付的协同价值,即被并方贡献的协同价值。

(三)文献述评

通过国内外文献回顾可知,企业并购协同价值分配逻辑已达成共识,即按双方投入资源对协同价值的贡献率划分。有关并购协同价值的分配方法,常见的有专家打分法、层次分析法。也有学者从并购双方股权比例、博弈谈判的视角展开研究。然而,股权比例与双方对协同效应的贡献程度并不等同,博弈谈判作为事中环节是交易价格形成的关键,而协同价值的分配其实属于事前,旨在为谈判提供报价参考。综上所述,企业并购投资价值评估最大可能值方面的研究相对滞后,对于最大可能值的内涵定义、确定依据可能存在界定不清的问题,其测算路径尚处于初步探索阶段,是我国并购估值研究中尚需完善的领域。

三、协同价值分配框架构建

理论剖析表明,最大可能值是主并方从目标企业获得的市场价值及协同价值部分,是投资价值区间的分割点,确定最大可能值需合理分配协同价值。本文将构建基于资源贡献的分配框架和模型,系统分配协同价值。

(一)基于资源贡献视角的协同价值分配框架构建

资源编排是获取、组合、配置资源的动态过程(赵兴庐和周建波,2024),其涵盖三个连贯的关键节点,分别为资源建构、资源捆绑、资源撬动(曹裕等,2023)。资源建构聚焦于构建资源组合,资源捆绑由资源组合转向能力构建,资源撬动则通过联结各方主体释放资源价值。资源编排理论揭示了从资源组合到形成能力再到价值创造的机理。依据资源编排理论,资源是价值创造的基础,而并购重组企业通过资源拼凑与优化开展整合(崔永梅等,2021),有效的编排和管理才能实现资源的竞争优势价值,即协同价值由双方资源优势整合产生,并归属于并购双方。因而,量化贡献度是合理分配协同价值、确定最大可能值的关键。应当分析协同价值的创造机理、挖掘资源基础、明确协同价值来源,评价双方的资源贡献度。

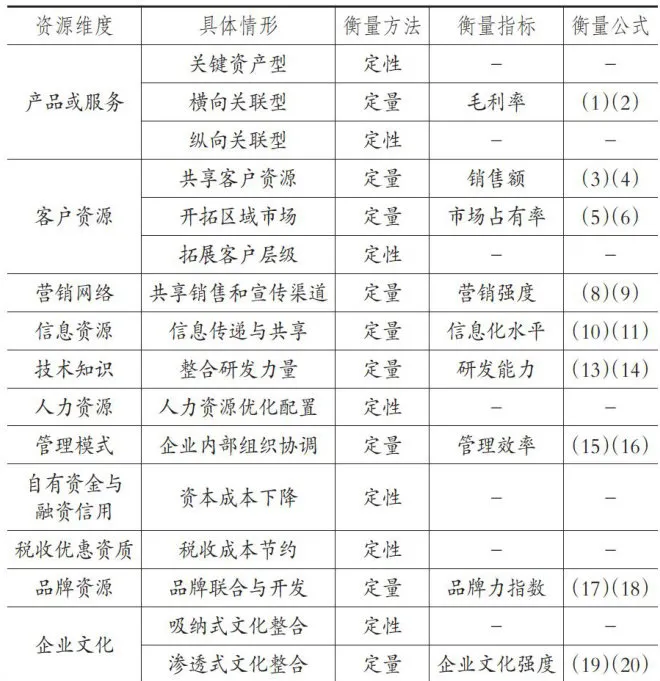

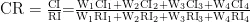

根据资源编排理论,资源是价值创造的重要源泉(胡海波等,2021),资源的整合与利用创造了协同价值。《指导意见》将协同效应分为经营协同效应、管理协同效应、财务协同效应和其他协同效应,基于此,本文将协同价值的产生分解至11个资源维度。鉴于企业并购可实现资源优势互补(King等,2008;马跃,2024),可根据双方企业的资源贡献差异分配协同价值。

本文从资源贡献角度构建协同价值分配框架,按照协同价值的分类梳理基础资源,对协同价值进行层层分解。如图2所示,目标层为协同价值,准则层为各类协同价值,方案层为基础资源指标,根据资源整合效益归入相应协同价值类型。

(二)基于资源贡献度的协同价值分配

不同资源对协同价值的贡献各异,需要根据贡献度为资源指标赋予权重。但是,并购案例之间差异较大,统一的定量方法难以确定权重。谢忠秋(2015)提出基于协方差矩阵变换改进层次分析法,即Cov-AHP法。Cov一AHP法可操作性强,能层次化影响因素,适合协同价值分配框架,故选择Cov-AHP法来确定指标权重。通过对基于资源贡献度的协同价值分配计算(见表1),实现对协同价值的系统分配,确定投资价值区间的最大可能值。

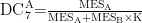

表1 基于资源贡献度的协同价值分配计算注:DC表示并购双方在各个资源维度的贡献度,WRC表示各类资源对协同价值的贡献权重。

表1 基于资源贡献度的协同价值分配计算注:DC表示并购双方在各个资源维度的贡献度,WRC表示各类资源对协同价值的贡献权重。四、基于协同价值分配的各资源贡献度衡量

明确协同价值分配框架后,针对资源贡献度衡量的难题,本文从经营、管理、财务和其他资源方面分析与梳理并购双方对于整合资源的贡献情况,衡量贡献度并探索分配量化路径。

(一)经营资源贡献度衡量

经营协同价值体现为通过生产要素协同实现经营资源共享,提升规模经济效益(谢伟峰,2020)。其主要来源于产品或服务、客户资源、营销网络、信息资源等。本文从这些维度及其整合情况出发,采用定量或定性方法评估并购双方贡献度。

1.产品或服务贡献度衡量。产品或服务作为并购资源整合的关键,整合方式多样且受双方产品关联和并购目的的影响。不同整合方式下贡献度评估的难度各异。

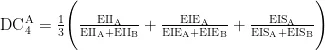

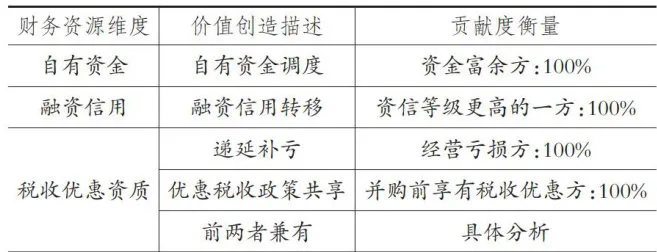

按并购双方的业务关联度,可分为两种情形:一是关键资产型。被并方的产品或服务被视为关键战略资源。若被并方在产品或服务整合中的贡献占主导,且整合形式多样、难以定量评估,则德尔菲法是可行的评估方法。二是关联互补型。横向关联通过扩充产品或服务种类、提升竞争地位、降低成本(赵息和高源,2017),纵向关联通过优化组织节点,整合供应链以提高竞争力(陈静和衣长军,2014),实现范围经济和一体化供应。横向关联下,可从毛利率入手衡量贡献度,通过预测其增长和营业收入占比,计算对毛利率提升的贡献比例。测算公式如下:

其中:A代表并购方,B代表被并方;  、

、  分别表示A、B的产品或服务贡献度;

分别表示A、B的产品或服务贡献度;  、

、  分别表示A、B的毛利率增加值;

分别表示A、B的毛利率增加值;  、

、  分别表示A和B营业收入占总营业收入的比重。

分别表示A和B营业收入占总营业收入的比重。

纵向关联中,被并方对缩短流转时间、加速存货周转、节约成本等贡献较大,但贡献比例难以量化,适合用德尔菲法进行评价。

2.客户资源贡献度衡量。客户资源是企业的核心资 产,直接影响交易和现金流。客户资源整合通常有三种 情形:

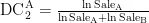

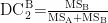

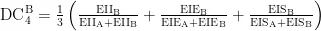

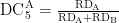

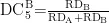

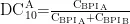

(1)共享客户资源。并购双方对客户量增长的贡献取决于自身的客户体量,体量更大的一方对客户资源整合的经营协同价值贡献更大。因此,客户体量可作为双方在客户资源维度贡献度的衡量标准。销售额反映客户体量,可用来衡量双方客户资源贡献度。对销售额进行对数化处理,测算公式如下:

其中,  、

、  分别表示A、B的客户资源贡献度,

分别表示A、B的客户资源贡献度,  分别为A、B的年销售额。

分别为A、B的年销售额。

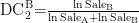

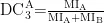

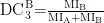

(2)开拓区域市场。通过并购区域市场优势企业,可利用其渠道和资源开拓新市场。因此,市场占有率是衡量客户资源的标准之一(张勤,2010),市场占有率高者对市场开拓的贡献更大。测算公式如下:

其中,  、

、  为A、B的市场占有率。

为A、B的市场占有率。

(3)拓宽客户层级。客户的消费层级越高,越能为企业带来利润。若并购双方客户群体的消费层级不同,则双方经过客户资源整合后可覆盖更多层级的用户群体。对于此类贡献,需通过分析双方的既有客户群体特征以及在新品开发中的参与度来预测其客户资源贡献度。

3.营销网络贡献度衡量。营销网络是企业在销售和推广过程中的关键资源。在并购中,共享营销网络能实现降本增效。营销强度高的企业在资源整合中的贡献更大,可通过营销投入产出比衡量营销强度,其可简化为销售费用与销售收入之比(李粮,2017),测算公式如下:

营销强度  1 销售费用率 _销售费用销售收入利润率销售收入为确保营销投入产出比能够准确反映企业的营销强度,本文采用近三年的均值进行衡量,据此评估双方在营销网络中的贡献比例。测算公式如下:

1 销售费用率 _销售费用销售收入利润率销售收入为确保营销投入产出比能够准确反映企业的营销强度,本文采用近三年的均值进行衡量,据此评估双方在营销网络中的贡献比例。测算公式如下:

其中,  、

、  分别表示A、B的营销网络贡献度,

分别表示A、B的营销网络贡献度,  分别表示A、B近三年的平均营销强度。

分别表示A、B近三年的平均营销强度。

4.信息资源贡献度衡量。并购后信息传递效率提升,有助于企业优化全链条流程。可从生产设备、人力资本和生产经营三方面衡量信息化水平。参考金颖颖(2023)的方法,首先根据表2的细分标准,分别评估双方的信息化水平(如生产设备信息化水平),然后通过算术平均综合三方面的相对水平,得到量化对比值衡量信息资源贡献度。测算公式如下:

其中,  !

!  分别表示A、B的信息资源贡献度,

分别表示A、B的信息资源贡献度,  、

、  分别表示A、B的生产设备信息化水平,

分别表示A、B的生产设备信息化水平, 、

、  分别表示A、B的人力资本信息化水平,

分别表示A、B的人力资本信息化水平,  、

、 分别表示A、B的生产经营信息化水平。

分别表示A、B的生产经营信息化水平。

表2企业信息化水平的细分量化指标

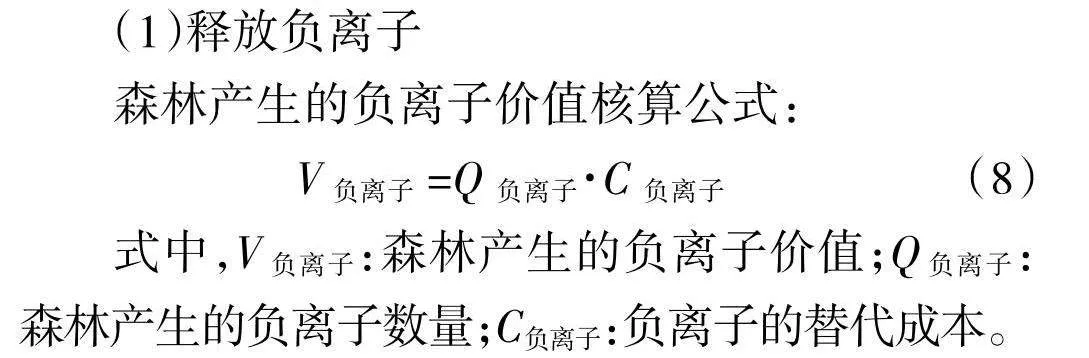

表2企业信息化水平的细分量化指标5.技术知识贡献度衡量。技术知识整合通过结合双方优势促进知识共享,增强创新研发能力,研发能力强的一方贡献更大。研发能力体现在研发投入和研发产出上(张永慧,2020),测算公式如下:

研发能力=研发产出率研发投人率

其中,研发投入率用研发支出与营业收入的比值衡量,研发产出率用专利授权率表示。

通过计算双方的研发能力,可反映其在技术知识维度的贡献占比。测算公式如下:

·64·财会月刊2025.09

其中,  、

、  分别表示A、B的技术知识贡献度,

分别表示A、B的技术知识贡献度,  、

、  分别表示A、B的研发能力。

分别表示A、B的研发能力。

(二)管理资源贡献度衡量

管理协同价值体现为通过优势企业管理资源迁移提升弱势企业的管理水平与效率。其主要源于并购双方管理资源的整合,包括人力资源和管理模式。

1.人力资源贡献度衡量。人力资源整合是实现管理协同价值的关键,有效的人力资源整合可降低管理成本(张云艳,2020)。首先要稳定员工队伍,留住关键员工;其次要优化岗位配置。整合主动权在并购方,但需被并方配合,其配合度影响其贡献度。因难以量化,人力资源贡献度宜采用定性分析,如专家打分法。

2.管理模式贡献度衡量。管理模式整合影响组织协调,是管理协同价值的另一来源,需根据环境调整组织结构和制度。经验丰富的一方贡献更大。以管理效率为基础评价贡献,涵盖战略规划到执行等维度。本文采用WMS管理效率量表,通过访谈填写16个0~1分的问题,通过算术平均得分反映管理效率。在管理模式整合中,并购双方的主动参与度是评价其贡献度的重要因素。并购后双方文化差异可能导致员工参与度下降(林晨,2024),因此测算公式需结合客观管理效率和主动参与度予以修正,如下所示:

其中:  、

、  分别表示A、B的管理模式贡献度;

分别表示A、B的管理模式贡献度;  、

、  分别表示A、B的管理效率得分;K代表B在并购整合中的主动参与度,基于其与主动离职率的反向关系,用\"1-预计主动离职率\"衡量。

分别表示A、B的管理效率得分;K代表B在并购整合中的主动参与度,基于其与主动离职率的反向关系,用\"1-预计主动离职率\"衡量。

(三)财务资源贡献度衡量

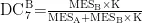

财务协同价值表现为资本成本降低和税收节约。通过溯源分析衡量财务协同价值,从自有资金与融资信用、税收优惠资质两方面确定贡献度,如表3所示。

表3 财务资源贡献度衡量

表3 财务资源贡献度衡量1.自有资金与融资信用贡献度衡量。自有资金与融资信用能降低资本成本,其通常集中于资金充足、信用等级高的并购方。在衡量并购财务资源贡献度时,应考虑这两个维度。资本成本降低源于自有资金扩充和融资信用转移,贡献度应属于资金提供者和资信支撑者。因此,资金或资信等级高的一方视为全部贡献方,其该维度贡献度为 100 % 。

2.税收优惠资质贡献度衡量。企业合并后通过整合税收优惠资质和纳税筹划可实现税收节约,税收优惠资质整合可分为三种情形: ① 仅靠递延补亏条款节税,亏损方贡献度为 100 % : ② 仅靠税收优惠政策节税,享受政策方贡献度为 100 % : ③ 若两者兼具,资质单方所有则贡献度全归该方,双方共有时按预计节税额度估算贡献比例。

(四)其他资源贡献度衡量

1.品牌资源贡献度衡量。品牌协同价值源于品牌资源的整合,如共享品牌建设管理经验、开展品牌联合活动,创造品牌价值叠加效应。该效应多出现于业务关联度高的横向并购。品牌影响力可采用品牌力指数来衡量(黄学平和梁毓琳,2021)。以Chnbrand发布的中国品牌力指数度量品牌影响力,依据品牌影响力与贡献度的关系,可衡量双方的品牌资源贡献度。测算公式如下:

其中,

分别表示A、B的品牌资源贡献度,

分别表示A、B的品牌资源贡献度,  、

、  分别代表A、B的中国品牌力指数。

分别代表A、B的中国品牌力指数。

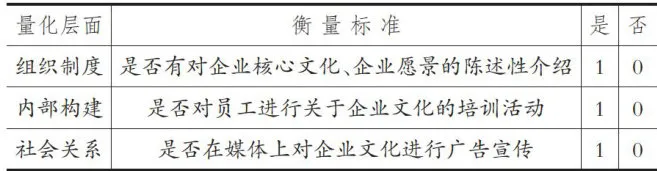

2.企业文化贡献度衡量。企业文化整合对形成文化协同价值至关重要,可分为吸纳式和渗透式两种模式。在吸纳式整合中,强势文化方贡献度为 100 % 。在渗透式整合中,双方文化融合形成共同认可的文化,其协同价值由双方共同贡献,可利用企业文化强度来衡量贡献度。参考王艳和阚铄(2014)的做法,使用量表(见表4)对企业文化进行评分,累加得出文化强度量化值。将此值代入式(19)和式(20),计算并购双方的企业文化贡献度。

其中,

分别表示A、B的企业文化贡献度,

分别表示A、B的企业文化贡献度,  、

、  分别表示A、B的企业文化强度。

分别表示A、B的企业文化强度。

表4 企业文化强度测量量表

表4 企业文化强度测量量表(五)资源贡献度衡量方法汇总

对上述各项资源贡献度衡量方法进行汇总,见表5。

表5 并购双方资源贡献度衡量方法汇总

表5 并购双方资源贡献度衡量方法汇总(六)各资源维度协同价值权重确定

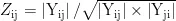

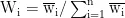

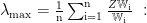

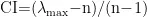

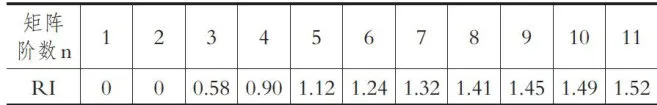

各资源维度所占权重可通过主观赋权类、客观赋权类或组合赋权类方法确定。鉴于企业并购的复杂性和异质性,各资源维度的重要性需具体分析,本文基于Cov-AHP法构建指标赋权模型。相较于传统AHP法,Cov-AHP法能在一定程度上减少专家因个人经验和专业限制产生的主观性,确保评价数据客观科学,并提供量化依据。

具体步骤为:第一步,根据各要素所反映的指标数据,构建协方差矩阵  第二步,用各列协方差

第二步,用各列协方差  除以协方差

除以协方差  ,将其变换为相对协方差矩阵,得到变换后的协方差矩阵Y,原对角线上的协方差

,将其变换为相对协方差矩阵,得到变换后的协方差矩阵Y,原对角线上的协方差  将变换为1。第三步,分别对求解的相对协方差矩阵Y中各元素取绝对值,并利用式(21)对其进行转换,得到判断矩阵乙。

将变换为1。第三步,分别对求解的相对协方差矩阵Y中各元素取绝对值,并利用式(21)对其进行转换,得到判断矩阵乙。

第四步,利用公式  求各层要素相对权重

求各层要素相对权重  ,其中

,其中  为各要素的几何平均数。同理,求矩阵乙的最大特征根

为各要素的几何平均数。同理,求矩阵乙的最大特征根  及其对应的特征向量以计算各资源维度的权重

及其对应的特征向量以计算各资源维度的权重  ,并进行一致性检验,其中

,并进行一致性检验,其中

第五步,利用各层要素相对权重  ,自上而下计算合成权重。以方案层第一个要素

,自上而下计算合成权重。以方案层第一个要素  为例,

为例,  对目标层A的合成权重应为

对目标层A的合成权重应为  以此类推,方案层第i项资源对目标层A的贡献权重

以此类推,方案层第i项资源对目标层A的贡献权重

lt; 0 . 1 性检验。CR的计算公式如下:

lt; 0 . 1 性检验。CR的计算公式如下:

其中,  ,为一致性指标,

,为一致性指标,  时完全一致,CI值越大越不一致。RI为随机一致性标准,如表6所示。

时完全一致,CI值越大越不一致。RI为随机一致性标准,如表6所示。

表6 随机一致性指标(RI)

表6 随机一致性指标(RI)五、结论

本文聚焦协同价值分配,围绕企业并购投资价值评估中最大可能值的确定问题展开研究。首先,剖析了当前企业并购投资价值评估的问题,提出以协同价值分配为解决路径。然后,基于资源贡献度设计了协同价值分配方案。主要结论如下:在企业并购投资价值评估中,最大可能值的内涵与评估目的相关,是被并方为并购方创造的价值,其确定建立在协同价值分配的基础上;协同价值分配需要考虑并购双方在各维度的资源贡献度,通过合理量化和赋权加以分配。

【主要参考文献】

毕立林,陈纪南.并购交易价格形成探析[J].商业研究,2005(18):19~21.

曹裕,李想,胡韩莉等.数字化如何推动制造企业绿色转型?一一资源编排理论视角下的探索性案例研究[J].管理世界 , 2 0 2 3 ( 3 ) : 9 6 ~ 1 1 2 + 1 2 6 + 1 1 3 .

陈静,衣长军.企业跨国并购中的供应链整合研究[J].宏观经济研究,2014(10):147~159.

崔永梅,李瑞,曾德麟.资源行动视角下并购重组企业协同价值创造机理研究——以中国五矿与中国中冶重组为例[J].管理评论,2021(10):237~248.

胡海波,费梅菊,胡京波等.资源编排视角下企业价值创造演化:李渡酒业2002—2019年纵向案例研究[J].江西财经大学学报,2021(2):24~39.

金颖颖.企业信息化、绿色技术创新与创业板企业价值链攀升[J].财会通讯,2023(17):53~56+75.

李粮.中国煤炭业上市公司竞争性战略选择的测度研究[J].经济问题,2017(2):91~94.

马跃.股权并购投资、高管财务金融背景与企业绩效[J].财会通讯,2024(4) : 4 0 ~ 4 4 + 5 8 ,

田中禾.企业并购的协同价值分配研究[J].华东经济管理,2010(3):157~160.

王艳,阚铄.企业文化与并购绩效[J].管理世界,2014(11):146~157+163.

谢忠秋.Cov-AHP:层次分析法的一种改进[J].数量经济技术经济研究,2015(8):137~148.

张勤.论知识产权之财产权的经济学基础[J].知识产权,2010(4):3~20.

赵息,高源.我国房地产业并购交易特征对并购绩效的影响[J].天津大学学报(社会科学版),2017(2):119~124.

赵兴庐,周建波.创业资源编排视角下的新创企业双元实现[J].管理学报,2024(8):1191~1198.

KingD.R.,SlotegraafR.J.,Kesner1..PerformanceImplicationsofFirmResourceInteractions in the Acquisition ofRamp;D-intensiveFirms[J].Organiza-tionScience,2008(2):327~340.

(责任编辑·校对:陈晶喻晨)