摘" 要:历史文化街区是文化遗产的重要组成部分,展现出城市独特的历史文化,延续着城市传统风貌格局。历史文化街区作为一个集历史文化、建筑景观、生活人文于一体的场所,无不渗透着美学价值。文章在分析重庆龙门浩美学背景的基础上,深入挖掘龙门浩所蕴含的诗词美学、传统美学、参与美学及生活美学思想,强调感知融合体验及“真、善、美”的设计思想对于城市发展建设的重要意义。

关键词:历史文化街区;美学思想;重庆龙门浩历史文化街区;感知融合

1986年,重庆被国务院批准为第二批中国历史文化名城。2014年,在“一带一路”等国家战略的推动下,龙门浩获得新生。2018年,龙门浩正式迎接游客,成为既具有独特的山城格局风貌,又集文化休闲与观光旅游为一体的文旅综合体。龙门浩具有300多年的历史文化,是重庆重要的文化遗产,也是重庆全面推进文旅产业发展的重要环节。历史文化街区是自然环境及人文环境的重要载体,龙门浩蕴含着深厚的美学思想,对于街区乃至城市的经济文化建设都有着重要意义。

一、街区美学背景

龙门浩位于重庆市南岸区,背靠涂山(今南山)(如图1),面揽长江,占地共计18万平方米,包含上浩、下浩两大区域,是主城区中最有特色的山水人文景观,开埠文化、抗战文化、巴渝文化在这里汇聚融合。龙门浩的保护更新以尊重和善待为前提,以历史保护为红线,秉持“原址原建、原面积、原高度、原风貌”的原则,尽可能保留历史文化建筑、珍贵的古树名木、独特的崖壁要素。2022年8月,南岸区龙门浩老街被确定为第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区①。龙门浩老街也被誉为重庆文化精华之所在、内陆城市的桥头堡、国际窗口及中西交融的典范。

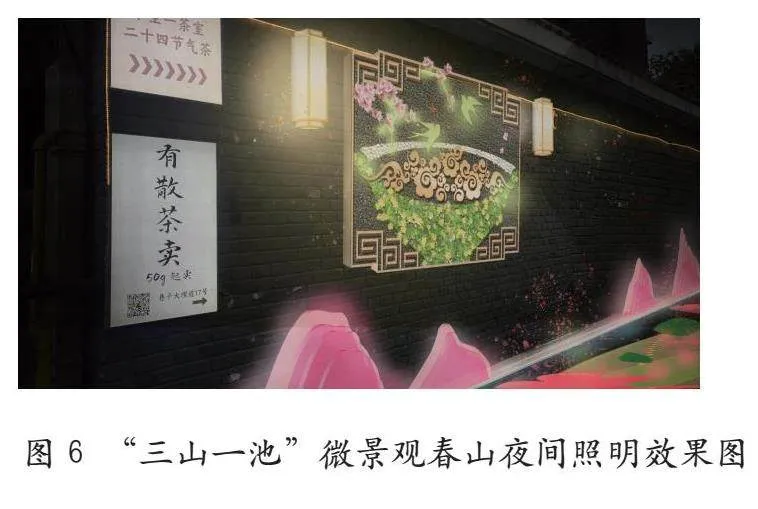

龙门浩街区的建筑巧妙地融合了砖石与木材,形成独特的折中风格。条石基底,青砖墙,垂带式踏道,歇山式小青瓦屋面,西式拱门圆窗与中式木质雕花栏杆的完美搭配,既有历史的厚重又不失艺术的美学价值。下浩部分建筑也保留传统吊脚楼元素,搭配小青瓦屋面,完美展现传统巴渝建筑的魅力。街区的街巷规划遵循传统的三纵三横传统空间标志,采用了城市针灸模式,对老街的整体风貌通过实施“减、整、留、加”四大策略[1],聚焦于阶梯、堡坎、平台、院墙、宅门、窗户、植物等细节,使各个年代的建筑在修缮后达到“修旧如旧”的效果。龙门浩的绿化设计另辟蹊径,化整为零。一是将建筑外立面和植被花草紧密结合,相互掩映。二是将街区盘根错节的古树与岩石融为一体,借原始弯曲自然的生长状态营造出生机盎然的美感(如图2)。三是在有溪流的地方因地制宜,营造水景小品。灯光照明在保障照明功能的基础上,结合地域文化特点,结合照明技术来展现城市魅力。夜幕降临,龙门浩夜景与东水门大桥、山城夜景交相辉映,如梦如幻,美不胜收。

二、街区美学思想

(一)“美在意象”:街区中的诗词美学

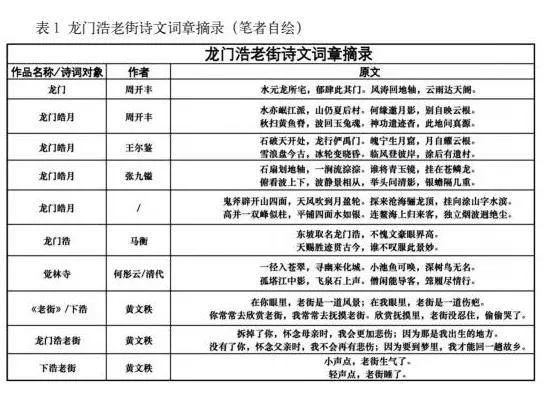

在审美体验中,我们将所审视的对象称之为“象”。“象”中蕴含着深意,即意象所在。在古典诗词中,诗人所描绘的“景”与“物”构成客观“象”,而诗人通过借景抒情、咏物言志所传达的情感与志向则构成主观“意”。当“象”与“意”完美融合,便形成“意象”。龙门浩中有许多意象存在(如表1),其一便是龙门浩的名称由来。北宋嘉祐元年,苏氏三父子乘船前往汴京赶考,当抵达恭州(现重庆)时,被长江南岸一巨大石梁所吸引,石梁被巧妙地劈开,形成了只容船只进出的豁口。苏氏父子被吸引,遂上岸,漫步游览,见长江边一村落被群山环抱、秀水环绕。于是,苏轼给这个村落题名“龙门浩”。后来,有贤者将其题写的“龙门浩”镌刻在渡口的高岸上,从此,“龙门浩”这个名字就流传了下来。且将石梁断裂处的上游称为“上浩”,下游称为“下浩”。因此有了上浩和下浩之分。

另一意象指的是“巴渝十二景”的“龙门皓月”。关于这一景致起源,历史上存在两种说法。一是长江中有一巨石断裂处形状如同门洞,当江水流入这个“龙门”时,形成了一个清澈幽亮的浩湾。二是江边一状如卧龙的石梁斜切江水形成了一个港湾,洪水退去时浩内风平浪静,而浩外则是波涛汹涌。当涂山上明月升起,皓月当空时,浩内水面上洒满了闪耀的金光,再加上繁星点点,整个浩湾如同星月交织的画卷,一动一静,相互映衬,形成了“龙门皓月”的美景。江上月影与空中月亮相互辉映,人们泛舟于龙门浩中,仿佛置身于广寒宫之中,这引来了无数文人墨客的争相题咏。清代王尔鉴曾赞美这一景致:“石破天开处,龙行俨禹门。魄宁生月窟,光自耀云根。雪浪盘今古,冰轮变晓昏。临风登彼岸,涂后有遗村。”这首诗堪称是“龙门皓月”的生动写照。这首诗堪称是“龙门皓月”的生动写照。而今“龙门”石刻已无存,皓月依然月月圆。

(二)“天人合一”:街区中的传统美学

古人将人与自然的关系视作一种“天人关系”,认为人与世间万物共同构成统一的整体,人类的一切活动与自然相互依存,无法脱离自然而独立存在。龙门浩修缮秉持“原址原建、原面积、原高度、原风貌”的理念,延续巴渝建筑风貌,对原有各个年代的建筑进行了精心修缮和保护。龙门浩修缮尊重历史,修旧如旧是“天人合一”理念的生动写照,街区依山而建,尊重自然地形及原始风貌,利用山地地形高差、采用“化整为零”的做法,在不破坏山体生态的前提下,优化交通流线,减少施工便道,最大限度保留历史建筑的原生环境。对于传统街巷的空间肌理,给予充分尊重,打造出层次丰富的建筑群落,使建筑与自然山体和谐共生。积极回收和再利用场地旧有材料,从各地老建筑拆迁地收集了大量旧砖、旧瓦和条石,作为施工备料,减少了资源消耗和环境污染,呈现出质朴自然的美感。龙门浩的整体建设遵循了“天人合一”的营建美学,因地制宜、因势利导,形成了与自然高度融合且独具一格的建筑艺术形式。

(三)“感知融合”:街区中的参与美学

传统美学中“静观”概念出现得较早,传统认知下的感官系统通常被分为远感受器(视觉和听觉)和近感受器(嗅觉、触觉和味觉)。康德认为静观模式下的审美判断只涉及视觉和听觉,摒弃了其他身体感官参与所产生的功利性及生理欲求。但是环境并非独立于人的外在对象或客体,任何审美都是一种基于身体参与的审美。阿诺德·伯林特所提倡的“参与美学”(Participatory aesthetics)强调身体在审美体验中的重要性,提倡“感知融合”的审美态度,认为摒弃身体在审美鉴赏活动中作用的美学是“静观美学”,传统意义上强行分裂感官的做法不适合环境的感知,身体的各个感官部位是相互包含,统一合作的整体,欣赏环境需要调动所有感知器官,只用看和听去感知环境是不充分的[2]。龙门浩作为山地建筑,游客在街区游览中必须身体力行,带动全身感官去感知每一处场所,只有身体图式的亲身把握才能真正体会到街区环境的真正魅力,龙门浩青砖黛瓦的历史建筑、山涧鸟鸣溪流、观景台、打卡点、民俗表演、美食小吃等都增强了游客的审美体验,体现出龙门浩对感知融合的观照。审美参与是一个动态而连续的过程,只有各种感官对环境的微妙感受与心灵的细腻体验交织、共振,才能形成完整而深刻的审美体验。

(四)“审美交融”:街区中的生活美学

迈克·费瑟斯通(M.Featherstong)在《消费文化与后现代主义》(1991)中指出艺术与生活之间的距离逐渐缩短,艺术与生活逐渐交融,这正是“日常生活审美化”将纯粹的审美态度引进日常生活的现实之中的表现。当今社会艺术不再是单一的诗歌、绘画、雕塑等经典的艺术门类,数媒交互等新兴的艺术形式或作品逐渐成为大众审美的重要组成部分,艺术活动逐渐由高雅的艺术展馆转为日常生活中的普通生活空间。“日常生活审美化”的顶级状态的表现就是任何物都可以成为艺术和设计的消费品,即日常生活的平凡之物皆能成为审美之物。龙门浩随处可见艺术与生活的融合。咖啡邮局、龙门书院等文化空间的开设,龙门剧秀等文娱活动的举办既丰富了人们的休闲娱乐生活,也将日常生活中的事物赋予艺术的氛围,吸引游客前来参观体验,给人们带来独特的审美体验。

三、街区审美新思路

(一)“真”:街区建设遵循原真性

“真”的出发点就是要掌握街区的客观规律,1964年《威尼斯宪章》首次正式提出“原真性”(authenticity)。历史文化街区作为文化遗产,其更新改造不但要保护历史文化建筑得以延续,也要尊重街区主体原住民的生活观,留住原住民就是留住了人文价值,留住了街区的活力。历史街区的空间整体资源是有限的,在打造文旅产业时会压缩原有居民的社会交往空间,街区作为物质空间得以保留,内在的活力与人文价值却逐步消失,居民的传统生活不再延续,千篇一律的街区风格随之浮现。街区更新并非意味着彻底推翻重建,而是注重街区的“活化”。“原真性”是遗产保护需要遵循的基本原则之一,旨在提醒我们文化遗产的保护不只要单一地保护历史文化建筑,还要尊重并留住其中蕴藏着的精神文化内涵。

(二)“善”:街区营造突出连续性

打造功能完备的街区空间是对“善”的关注。山地建筑制约了游客的可达性,对于游览观赏体验的连续性也是一个挑战。阿诺德·伯林特将“连续性”定义为:连续性不是分离事物的外在联系并吸收重组,而是有关各个部分的整体的联系[3]。视觉要素的连贯在这里就非常重要。可以在原有“修旧如旧”理念的基础上对街区内部空间进行合理性设计,既能够保留原有的街区风貌,也能提升游览观赏中的审美鉴赏力。当我们去欣赏所处的环境时,文化将会对审美知觉产生影响,人的情感、信念、认知随着身体的感知能力与周围环境融合在一起,这时,环境便是人与场所之间“连续性”的衍生物。“连续性”突出表现为审美范围的进一步扩展,强调艺术与生活的联系[4]。积极的审美参与能够使人全身心地感知环境,与环境中的一切物质蕴含的能量产生动态的交流,使人在游览观赏体验中获得丰富多元的审美经验。

(三)“美”:街区游览追求艺术性

美源于生活,又高于生活,其意义在于它的独特性和创造性。真正的美,是真善美高度的统一。“美”是设计的升华,是在保障功能性,即符合“真”与“善”的前提下,对艺术性、创意性的追求,以求达到功能与审美、技术与艺术的完美结合[5]。街区的文化景观、文创产品的打造可以深度挖掘其历史文化内涵,将其独特的文化内涵凝聚成视觉元素运用在产品的相关设计上,还可以采用多元化的技术手段将产品与文化内涵进行结合,满足消费者不同的审美需求,为消费者带来愉悦的使用体验。同时产品还要关注自然资源的有限性和环境的不可逆性,打造生态文明。美是无形的竞争力,有美的内涵,有底蕴的设计,才会历久弥新。

四、结语

历史遗存下的建筑不仅承载着城市的精神和文化,更展现出重庆独特的生命力。龙门浩历史文化街区作为文化遗产,蕴藏着深厚的历史人文价值及美学内涵。在新的时代背景下,应充分重视审美对于城市发展建设的重要性,让城市建设更加具有文化内涵,成为文化与艺术的载体。人们奔波于楼宇之间,却无暇驻足欣赏,当经济、科技快速发展时,审美渐渐落在后面,亟待重拾。

注释:

①2022年08月,中华人民共和国文化和旅游部公布了《关于公布第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单的通知》。

参考文献:

[1]《龙门浩老街的故事》编委会.龙门浩老街的故事[M].重庆:重庆出版集团,2018:23.

[2]Arnold Berleant.The Aesthetics of Environment[M].Philadelphia:Temple University Press,1992:28.

[3]伯林特.生活在景观中——走向一种环境美学[M].陈盼,译.长沙:湖南科学技术出版社,2006:114.

[4]张敏,王会方.论环境美学中的“连续性”问题——从杜威美学到参与美学[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2011(1):9-11.

[5]刘悦笛.生活美学与艺术经验——审美即生活,艺术即经验[M].南京:南京出版社,2007:56.

作者简介:梁菊,四川美术学院设计学硕士。研究方向:设计历史与理论。