彭磊?杨静

河西宝卷是一个巨大的文化宝库,现分析河西宝卷的文学元素、音乐元素、仪式习俗、精神元素,并探讨“剧本杀”的起源、发展、沉浸机制及游戏元素,提出河西宝卷元素在“剧本杀”中的运用策略。在丰富玩家游戏体验的同时,促进民间文学资源的创新性转化。

河西宝卷的文化元素

河西宝卷由唐代敦煌变文、俗讲及宋代说经演变而来,是流传于甘肃省河西地区的一种民间说唱文学。河西宝卷具有散韵结合、说唱相间的特点,主要以文字传抄及口头传播的形式流传于民间。河西宝卷从文本上看是民间文学,同时又具有仪式化的民俗内容。综合来看,河西宝卷的文化元素主要包括文学元素、音乐元素、仪式习俗、精神元素等。

文学元素

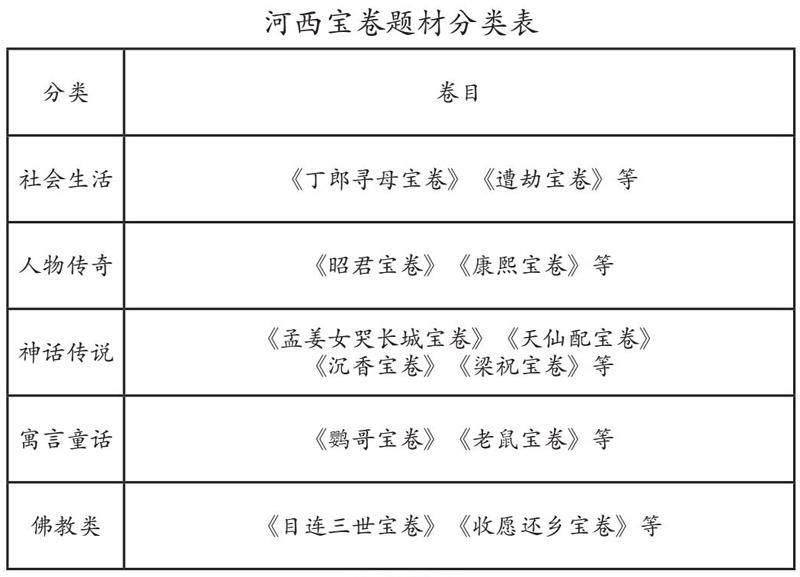

河西宝卷叙事的主体结构由散说与韵文构成,从属部分则是由开头、过渡和结尾三部分构成。从内容题材来看,河西宝卷主要分为社会生活类、人物传奇类、神话传说类、寓言童话类和佛教类等,各类型的具体卷目见下表。河西宝卷的人物原型有上百种,如人们熟知的孟姜女、七仙女、梁山伯、祝英台等,其人物形象鲜活且极具生命力。在此基础上创作的故事母题类型丰富,包括上京赶考、寻宝等,而不同的母题又涉及了不同类型的叙事模式,如《沉香宝卷》中的“遇难——获宝——脱困”和“授宝(借宝)——解难——却敌”两种叙事模式。而在叙事模式上,河西宝卷又与宋元话本小说存在诸多共性,如口语化的叙事语言、讲说人视角和人物视角相结合、对事件过程的全方位叙述等。

音乐元素

河西宝卷是散韵结合的说唱文学。其“唱”的部分以十字句最多,七字句、五字句次之,有多种不同的唱法。河西宝卷主要有两种“唱”的形式,曲牌和曲调。曲牌采用固定曲调演绎,有一定规则和限制;而曲调则无固定格式,由念卷人自由发挥。河西宝卷的曲牌吸收了民间小调,其运用的古曲牌多数已失传,少数如“浪淘沙”“莲花落”等仍在传唱;曲调则具有西北传统音乐的风格特征。河西宝卷是一种独特的说唱艺术形式,具有“改梵为秦,以秦声译”的特点,深受西北地区群众的喜爱。

仪式习俗

河西宝卷的表演形式被称为“宣卷”,也称“念卷”“唱卷”。“宣”字含有公开传播、宣扬的意味。在表演开始前,“念卷人”与“抄卷人”都会进行一系列的准备工作。只有经过这些步骤,念卷仪式才可以正式开始。仪式的整个过程肃穆庄重,听众需保持安静,全神贯注,不能喧哗或随意走动,直至活动结束。另外,听众中会有几位“接卷人”,他们会在适当的时机“接语应声”,与“念卷人”形成良好互动。

精神元素

“唱卷”活动之所以能够在甘肃省河西地区传唱不衰,与其精神内容的教化功能和文化娱乐功能密切相关。从精神内容来看,河西宝卷满足了群众的信仰和教化需求,同时弘扬了儒家传统文化,体现了对生命意义的追求。河西地区的自然生存条件较为严酷,使群众萌生出一种坚定信心、迎难而上的生活信仰。河西宝卷中的故事充满了对这种生活信仰的宣扬。此外,河西宝卷还具有一定的娱乐功能,体现了群众生活的快乐和平凡。宣卷的真正魅力,在于它如何用故事点亮群众的生活,帮助他们走出生活的困境。

“剧本杀”的发展和沉浸机制

起源及发展

“剧本杀”游戏最早被翻译为“谋杀之谜”,这是一项需要玩家共同协作、解开复杂线索和案件的游戏。游戏人数通常会控制在4—10人之间,这样既能保证游戏顺利地进行,又不会让玩家感到压力过大。在游戏中,一名玩家扮演对所有剧情全知的主持人,其他玩家则扮演剧本中的角色。玩家与“剧本杀”主持人之间会形成一种圆桌会议般的氛围,他们共同讨论并寻找线索,进而推进剧情,最终查找出“凶手”。“剧本杀”经过演化,发展出线上和线下两种模式。线上“剧本杀”剧情简单,案件线索比较单一。与之相比,线下“剧本杀”题材丰富、剧情复杂,增加了布景及道具,带给玩家的沉浸式体验更强。

从内容上看,“剧本杀”不再拘泥于“寻找凶手”的传统模式,而是发展出满足玩家各类体验需求的“欢乐本”“硬核本”“情感本”等。“欢乐本”增加了趣味性元素,是可以让玩家放松心情的剧本,其中包括搞笑、幽默、夸张等元素。“硬核本”主要为了考验玩家的推理能力和逻辑思维能力,剧情较为复杂,其中包括科幻、悬疑、推理等元素。“情感本”是传达情感元素的剧本,其中包括亲情、爱情、友情等元素。

沉浸机制及游戏元素

“剧本杀”是一种沉浸式游戏,具有沉浸和互动两大特点。“剧本杀”游戏能否成功取决于其沉浸机制是否奏效,能否带领观众走进角色、完成角色体验。从戏剧理论来看,“剧本杀”的沉浸机制主要包括戏剧环境营造、道具、主持人的剧情推进、悬念与线索的设计、剧本角色塑造以及剧本价值共鸣等。从游戏理论来看,“剧本杀”的沉浸机制主要包括多种游戏元素的融合以及玩家角色互动模式的构建。

尽管不同学者对游戏元素的提炼存在差异,但他们都认同竞争、任务和益智等元素在游戏中的重要性。在“剧本杀”游戏中,玩家通过推理和完成各种任务,如“寻找宝藏”“运送物资”“解救受害者”等,可以展现自己的才能和个性。这种游戏方式不仅满足了玩家的探索欲望,也让他们在完成任务的过程中获得成就感和自我实现的满足感。结合沉浸机制,“剧本杀”的游戏元素应包括故事背景设计、角色与任务、道具与线索、主持人剧情推进功能、环境营造以及情感共鸣等。

河西宝卷元素在“剧本杀”中的运用策略

将河西宝卷的元素巧妙融入“剧本杀”游戏中,不仅能丰富玩家的游戏体验,而且能有力地推动传统文化的传承与发展。面对“剧本杀”行业存在的创意匮乏问题,河西宝卷的文学、音乐、仪式习俗等元素可为剧本创作提供宝贵的灵感来源。通过将上述元素应用于“剧本杀”创作,可以增加游戏的沉浸感和文化底蕴,并利用精神元素引发玩家情感共鸣。

文学元素的运用

河西宝卷的题材、人物原型、叙事语言等都可以运用于“剧本杀”的创作中。首先是直接运用。目前,一些比较成熟的线下“推理本”的剧本就运用了《窦娥冤》的故事背景和原有的人物设定,并在玩家任务和推理线索中融入了《窦娥冤》中的部分情节。文学元素在剧本创作中仍有非常广阔的运用空间,如《遭劫宝卷》可以应用在以“寻找劫匪”为任务的“硬核本”创作中。其次是部分再造。例如,当前热度较高的“硬核本”《齐天》,其人物原型沿用了《西游记》中的角色,而故事情节则进行了重新编写。

在母题的运用方面,“寻宝”母题非常适合运用于“剧本杀”的寻宝探案类剧本。而叙事语言的运用主要指河西宝卷中韵文的运用,主要有以下两种途径。一是“剧本杀”主持人可以通过朗诵韵文的形式推进剧情,二是可以将韵文作为隐藏线索。“剧本杀”主持人与“念卷人”的角色非常相近,皆拥有全知视角;而河西宝卷中的角色故事线则呼应“剧本杀”中的玩家视角。这不仅便于“剧本杀”的改编,而且为“剧本杀”主持人的韵文创作提供了现成范式。例如,主持人在过渡时间可以朗诵《灵芝宝卷》中的“过罢清明是端阳,家家蒲艾插门旁。竞斗龙舟成习尚,雄黄美酒扑鼻香”,或《孟姜女哭长城宝卷》中的“一路北风餐露宿,一路苦风尘仆仆”。

音乐元素的运用

在“剧本杀”中运用河西宝卷的音乐元素具有深远意义。其悲伤婉转的特点和浓厚的地域色彩,能为游戏营造神秘、古老的氛围,增强玩家的沉浸感。特别是对于“硬核本”来说,这一元素能增强背景音乐的感染力。此外,在角色设计上,运用河西宝卷的音乐元素可以为“剧本杀”的角色、场景和游戏机制增添魅力。例如,可以设计一个会唱河西宝卷的“村民”角色,为玩家带来视听享受。河西宝卷的音乐元素还可以作为“剧本杀”游戏道具的一部分,增加游戏的互动性和神秘感。总体来看,河西宝卷音乐元素的运用不仅有助于提升“剧本杀”玩家的游戏体验,还有助于更好地保护和传承河西宝卷这一非物质文化遗产。

仪式习俗的运用

将河西宝卷的仪式习俗融入“剧本杀”游戏,能赋予游戏深厚的文化底蕴,显著提升玩家的沉浸感。在角色设定方面,可以将游戏主持人设定为“念卷人”,负责河西宝卷的宣读仪式,将“接卷人”设定为“内奸”,并与“念卷人”秘密互动,完成特定任务。在氛围营造方面,可以将环境布置成河西地区的古朴村庄或祠堂,使用河西宝卷的固定仪式营造古老、神秘的氛围。在道具方面,可以精心准备河西宝卷、香、烛台、酒等道具,以增强游戏的真实感。在任务设计方面,可以设置念卷任务,玩家需遵循特定规则和程序参与念卷仪式。这些游戏机制安排能使玩家更好地体验“剧本杀”的乐趣,也为玩家提供了深入了解河西宝卷这一非物质文化遗产的机会。

精神元素的运用

将河西宝卷中体现的朴素的善恶观以及河西地区民间文化中凝聚的自强不息、乐观进取的精神元素融入“剧本杀”的创作中,是一种对传统文化的现代解读和再创造。

河西宝卷精神元素的运用包括以下几个方面。首先,在剧本核心价值的设计上,以善恶观为主线,游戏的角色设定和剧情发展可以围绕善恶冲突这一主题展开。玩家在参与游戏的过程中,将深入探索角色的内心世界,体验善恶之间的挣扎与抉择。其次,在角色设计上,借鉴河西宝卷中的孟姜女、张四姐、沉香等角色原型,设计出内心纯真、崇尚正义的“剧本杀”角色。这些角色将以真挚的情感和坚韧的品质,引领玩家体会善良与邪恶的较量。再次,借鉴河西宝卷中乐观进取的精神元素,创造出对具有积极能量的角色故事线以感染玩家,让他们在游戏中保持乐观和积极。最后,在任务设计上,“剧本杀”可以围绕克服困难的主题展开,体现自强不息和乐观进取的精神。

综上所述,面对“剧本杀”行业存在的创意匮乏问题,本文提出了河西宝卷的文学元素、音乐元素、仪式习俗和精神元素在“剧本杀”中的运用策略,为“剧本杀”创作提供了经验和思路。“剧本杀”作为一种新兴的沉浸式体验游戏,其生命力取决于能否持续给玩家带来沉浸感和新鲜感。而剧本是创作的核心,河西宝卷不仅为剧本创作者提供了丰富的创作题材和文化元素,也能让玩家感受到非物质文化遗产的魅力。因此,将河西宝卷的元素巧妙融入“剧本杀”游戏,在为玩家带来全新游戏体验的同时,实现了民间文学资源的创新转化,推动了传统文化的传承与发展。

(作者单位:兰州文理学院)