遵义市博物馆(贵州酒文化博物馆)收藏的酒器藏品种类众多。其中,牛角酒器较有民族特色和欣赏价值,牛角酒器主要包括杯、壶两种类型。现选取六件牛角酒器进行赏析,并对其用途进行研究,以帮助人们对少数民族文化有进一步的认知,为今后的研究提供基础参考资料。

遵义市博物馆(贵州酒文化博物馆)藏有牛角酒器十余件,经专家鉴定,其中2件为一级文物,其余为一般文物。从年代来看,清朝时期3件,民国时期4件,其余均为现代品。从材质来看,多为水牛角材质,也有一件为犀牛角材质。从纹饰来看,多有明显的苗族、彝族风格,有三件比较特别,除常规的纹饰外,还刻有酒厂的酒瓶和广告语。

牛角酒器的历史

中国民间使用牛角作为饮酒器的历史悠久,早在商周时期,就有用牛角杯饮酒的记载。《诗经·豳风·七月》中描述:“九月肃霜,十月涤场。朋酒斯飨,曰杀羔羊。跻彼公堂,称彼兕觥,万寿无疆!”《诗经·国风·卷耳》中也提到:“陟彼高冈,我马玄黄。我姑酌彼兕觥,维以不永伤。”“兕”在古代是指犀牛一类的兽名,“觥”指古代用兽角做的酒器,而这里的“兕觥”则特指牛角酒杯。

贵州少数民族使用牛角酒器的时间悠久,这与贵州少数民族对牛的崇拜有一定关系。贵州地处云贵高原,山地较多,难以使用现代机械进行大规模生产。从古至今,耕牛都非常珍贵,从建筑构建、头饰服饰、民间舞蹈中均可发现对牛的重视和崇拜。清李宗昉的《黔记》中记载:“清江黑苗男子,以布束发顶,戴银圈大环耳坠,着宽裤,男女皆跣足……春日晴和,携酒食高冈,男歌女和,相悦者以牛角盛酒欢饮,奔而苟合,男子生子后乃曰有后人,方事耕作也。”《黔记》中还记载:“安顺兴义二府以十二月朔为大节,相传武侯南征时所遗铜鼓,若掘地得之击以为欢,富者常以重价争购,丧则屠牛招戚友,以牛角欢饮……”这也说明牛角酒器在贵州少数民族人们的生活中使用时间之久,使用场合之隆重。因此,牛角酒器的制作也异常精美。苗族、侗族制作牛角酒器时,先将牛角用水煮后,把牛角中空掏净,再将整个角面打磨光滑,在其上阴刻各种几何纹饰或者动物、花草等,并施朱漆,更讲究的酒器还会涂上银粉,镶嵌装饰。在贵州少数民族地区,每个村寨都有一两对工艺精美的牛角酒器,供村寨举行盛大活动时使用。

遵义市博物馆馆藏牛角酒器选介

清代苗族龙凤纹牛角杯

清代苗族龙凤纹牛角杯共有2件,材质为水牛角,为一级文物(图1所示)。杯内弯直径33.5厘米,外弯直径39.8厘米,口径长8.5厘米,口径宽4厘米,重732克。杯前端弯而尖,后端杯口不规则。两件牛角杯纹饰相同,杯体施朱漆,银饰雕花,一面从杯口至杯底依次雕绘云纹、鱼鳞纹、龙摇尾吐雾、线纹,另一面则雕绘几何纹、网纹、三叶草、飞凤、鱼身和线纹。杯脊上银雕“潘按江晋记长用乾隆二十四年季夏月”,另一杯脊上银雕“乙丑潘按江晋长用大清乾隆叁拾肆年季月谷旦”。1990年,于黔南布依族苗族自治州龙里县大兴乡潘氏宗族处征集。

此对酒杯在工艺上采用了彩绘、施漆、雕花、镶嵌等工艺技法,突出花纹的立体感。所绘纹饰栩栩如生,寓意吉祥美好的生活愿景,体现了贵州少数民族独特的审美艺术和高超的技艺水平。其出处为黔南龙里县大兴乡潘氏宗族世代传用的酒杯,有明确的年代记载,是一对具有历史学术价值和民俗价值的珍品。

民国彝族牛角酒壶

民国彝族牛角酒壶共有1件,材质为水牛角(图2所示)。牛角酒壶通长34厘米,最宽处12厘米,壶口径2厘米,壶底最大直径8.6厘米,重730克。壶身大部分为素面,近壶口三分之一处雕刻鱼鳞纹、柳叶纹、山纹和几何纹等,各种纹饰交叠汇聚。角尖和壶口有残缺,壶底部有明显的裂纹和缺口,壶身朱漆几乎全部脱落。1993年,征集于黔东南苗族侗族自治州雷山县西江苗寨。

此酒壶是彝族所用酒器。彝族人热情好客,他们迎接贵客的方式就是敬酒,而对酒杯材质的选用也很讲究,选用牛角表示了牛与主人密切依托关系的延续。牛角酒壶与酒杯相比,其底部是全封闭,壶口圆形不尖。壶体内部经过内镗外车,将用于酒壶嘴的牛角经过钻孔与壶体铆接,这需要工匠娴熟高超的制造技艺,方能使酒壶经久耐用。

清代素雕犀角杯

清代素雕犀角杯共有1件,材质为犀牛角(图3所示)。犀角杯通高6.2厘米,最宽处8.3厘米,口径长12厘米,足最长处3.5厘米,最宽处3.5厘米,重172.2克。杯为斗形,上阔下窄,口沿开敞较大,呈不规则椭圆状,平底。杯表面光滑如镜,通体素面,只有简洁的线条和弧度。口沿两处残缺。1986年,由贵州省博物馆调拨。

犀牛角是一种珍贵的药材,具有清热解毒、凉血止血等功效,在古代被广泛用于中医治疗。广西壮族自治区陆川县中医药研究所编的《陆川本草》中记载了水牛角可代用犀角,主治热病昏迷、发斑发疹、血热溺赤等病症。工匠将犀牛角制成酒杯,也是希望犀牛角的药性能溶于酒,饮酒之人能获得治病或养身的效果。此件酒器虽无任何纹饰点缀,但因其本身材质的珍贵(犀牛已属濒危保护动物),已无法再将其用作原材料,流传于世的犀角雕刻品亦较少。因此,这件犀角杯十分珍贵。

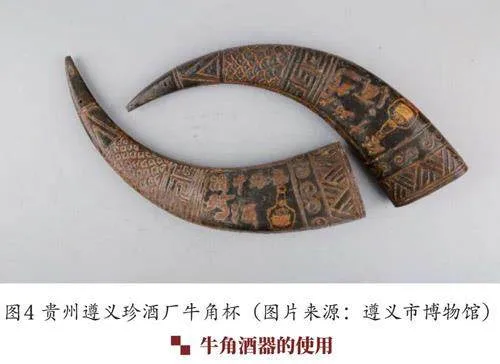

贵州遵义珍酒厂牛角杯

贵州遵义珍酒厂牛角杯共有2件,为现代品,材质为水牛角(图4所示)。牛角杯通长30厘米,最宽处7厘米,口径长7厘米,宽4厘米,重量分别为338.78克、341.67克。杯体底部施朱漆,雕刻纹饰施彩漆。两件牛角杯纹饰相同,由杯口至杯底以纹饰分为五段,两面均雕绘几何纹、卷云纹、回纹和鱼鳞纹。杯身两面的不同在第三段,一面绘制珍酒酒瓶,刻有“酒中珍品 珍酒”六字,字体似行楷,“珍酒”二字略大;另一面绘制斗牛图,两头牛角对角呈攻击状态用力顶向对方,身上绘有五瓣花和其他图案,远处还绘有栅栏,牛脚下有青草。杯外弯脊上雕刻“赠贵州珍酒厂厂长李永常 癸酉春”,内弯脊上雕刻“贵州遵义旅行社敬奉 遵义旅行社总经理李性刚”。纹饰和铭文均用阳刻。近杯底处有一小圆孔,用以穿线绳便于悬挂或携带。1993年,征集于贵州珍酒厂。

此两件牛角杯是1993年原遵义旅行社总经理李性刚赠予贵州珍酒厂厂长李永常的礼品。李性刚曾任中国国际旅行社凯里支社总经理,负责少数民族窗口业务工作多年,其员工中有善雕刻之人。1992年,李性刚从黔东南调到遵义创建遵义旅行社。1993年,珍酒厂和董酒厂联合举办庆典活动,李性刚受邀参加活动,他从黔东南购买了一些牛角杯,请员工进行雕刻,将其中两对分别赠予珍酒厂厂长李永常和董酒厂厂长陈锡初。这两件牛角杯做工精致,特别之处在于雕刻了珍酒的品牌语。珍酒原名“茅艺酒”。1975年,由贵州省科委和省轻工业厅选址遵义市北郊十字铺进行“易地茅台”试验工作,经过十年努力试制完成,曾任国务院副总理的方毅在品尝试制酒后,亲自书写了“祝贺贵州茅台酒易地生产试验鉴定成功——酒中珍品”的题词。随后“茅艺酒”更名为“珍酒”并正式生产。“酒中珍品”成为珍酒广为传播的口碑和广告语。

牛角酒器的使用

随着社会经济的发展,手工技艺在不断创新。同时,机器批量生产的酒器也越来越精致,牛角酒器被各种材质的酒器替代,而少数民族则将牛角酒器一直沿用至今,多用于节庆、迎宾、敬拜等场合。

民族节日

贵州有苗族、布依族、侗族、土家族、彝族、仡佬族、水族、回族、白族、瑶族、壮族、畲族、毛南族、满族、蒙古族、仫佬族、羌族等17个世居少数民族。与此同时,相应的民族节日种类繁多,有苗年、彝年、侗年、鼓藏节、芦笙节、姊妹节、火把节、斗牛节等,每年从正月到腊月,可谓“月月有节,过节必有酒”。

鼓藏节又称为“吃牯脏”,是苗族重要的节庆活动,相传是由苗族祖先姜央公敬拜其母亲蝴蝶妈妈而兴起的。苗族鼓藏节每隔13年举办一次,有的会持续3至4年之久。“鼓”在当地是祖先的象征,所以鼓藏节的仪式活动皆以“鼓”为核心进行。节日期间,整个村寨热闹非凡,村寨长老将村民们聚集在一起,围绕祖鼓摆放糯米、鱼肉和米酒,燃香祈福来年风调雨顺、大获丰收。村民们吹起芦笙,跳芦笙、踩鼓点、唱苗族古歌,分享美好生活的快乐。在鼓藏节仪式活动中,村民要用牛角杯向芦笙手敬酒。节日期间,也会吸引众多外来游客,热情好客的苗族同胞会在寨门口迎接客人,向客人敬牛角酒,将他们节日的快乐传递给客人。

苗族每12年要举办一次招龙节,具体举办的时间由寨民集中商议而定。招龙节当日,村寨长老带领全村老少身着节日服装,在每座山上逐一插挂白纸人、吹芦笙,到达主峰山顶便开始举行“招龙”仪式,祈求五谷丰登、平安幸福、吉祥如意。仪式结束后,苗族妇女早已备好米酒,手持牛角杯等待着向祭师敬酒,迎接龙的到来,一路回到村寨中,意味着把龙请到了苗寨。完成“招龙”“接龙”后,还有踩芦笙、斗牛、对歌喝酒等节日活动,有的村寨还会连续三天三夜举办活动。

苗族、仡佬族、侗族都有过“吃新节”的习俗,其举办时间大多在新稻成熟的农历七、八月中。节日期间,家家户户需要备好糯米、米酒、鱼肉等,举行庆贺丰收的活动。同时,在活动中,无论是主人还是客人,都会端起牛角杯畅饮,以庆祝丰收,分享喜悦。

婚嫁喜庆

贵州各少数民族的婚俗各异,传统的环节有相亲说媒、提亲下聘、婚礼喜宴、新娘回门等过程,每个环节都有酒的出现,人们去参加婚礼也会说“去吃酒”。

相亲说媒需要有一个“媒人”,受男方(大多数)委托到女方家中“说媒”牵线,促成双方相识。也有男女双方早已认识并都觉得合适,于是找“媒人”去女方家提亲,征得女方家人同意。下聘礼时,男方族人需要肩挑鸡、鸭、鱼肉到女方家,女方接礼后则回馈鞋子、绣品等亲手做的礼品。同时,女方还会拿出自家酿造的米酒招待男方族人,双方商定婚礼的具体时间。婚礼当天,新娘和伴娘们会穿好民族盛装在家等待新郎的接亲队伍,伴娘们将自家酿造的米酒装满牛酒杯并拦在门口,新郎和伴郎们必须把牛角杯中的酒喝光才能进门迎娶新娘。新娘在出娘家门时要喝出门酒,进入男方家要喝进门酒。男方接亲客在送别女方送亲客时,也要相互用牛角杯敬交杯酒,以此表达对对方的欢迎和感谢。婚礼第三天,新郎要将新娘送回娘家吃回门酒,返回新郎家后,要吃同心酒,这样婚礼才算圆满结束。

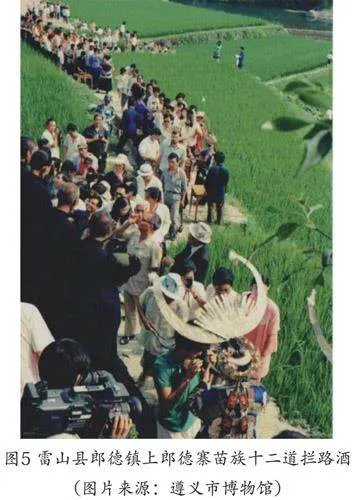

迎宾待客

少数民族同胞们热情好客,在他们看来,无酒便不成礼。为了表示其热情好客,苗族、布依族、侗族、水族都有以歌劝酒的习俗。在贵州的苗乡侗寨,还有一种风俗,当有贵客进入村寨时,要以拦路酒迎接。拦路酒少则三五道,多至十二道,最后一道设在寨门口,村民盛装出动以歌劝酒,这是迎接贵客非常高的礼仪,用到的便是牛角杯。喝“牛角酒”时,客人不能用手接牛角杯,否则主人便会趁机松开手。满满的一杯“牛角酒”要求客人一饮而尽后方可进寨,酒不饮完则无人接杯,也无处可放。因此,通常是客未到主人家而已半酣,着实有趣(图5所示)。

遵义市博物馆(贵州酒文化博物馆)收藏的牛角杯虽然数量较少,但都具有代表性,并且从制作工艺到创作寓意都各具特点,从不同角度反映了贵州少数民族的生产生活、民俗风情和饮酒文化,是研究贵州少数民族文化重要的实物资料。