在贵州,少数民族世代与大山相处,对大自然的依赖程度非常高,在思想意识和习俗中形成了尊重自然、与自然和谐相处等一系列生态理念,并形成了独特的生态文化,对维护当地生态环境、推动旅游发展以及生态文明建设具有积极意义。现从传统手工艺品、山地农耕、生活习俗和节日习俗、传统习惯法和乡规民约四方面展开论述,力求深刻全面地展现贵州苗族独特的山地生态文化,增进人们对贵州苗族生态文化的认知与理解,也希望能够为现代社会推进生态文明建设提供重要启示和有益借鉴。

贵州享有“多彩之州”美誉,以其多姿多彩的山地文明和丰富的民族文化闻名于世。在这片土地上,生活着18个世居民族,其中苗族占据了重要地位。苗族既是中华民族大家庭的重要一员,也是我国人口规模比较庞大的少数民族之一,拥有悠久的历史和丰富的文化。其中,生态文化是苗族文化的重要组成部分,反映了苗族人民对自然环境的尊重和保护以及与自然和谐相处的智慧,与习近平生态文明思想高度契合。故对贵州苗族的生态文化展开探讨,汲取其中蕴含的生态思想并将其应用于现代生态文明建设,既有助于传承和弘扬苗族生态文化,也有助于推动全社会绿色持续发展。

生态文化概述

生态文化是一种以生态文明为核心,强调人与自然和谐共生的文化形态,涵盖了人类对自然环境的认识、尊重、保护和利用,以及与之相关的价值观、道德观、生活方式和社会制度等方面。生态文化的起源可以追溯到古代人类对自然的敬畏和崇拜。不同民族、不同国家都有着对自然的独特理解和表达方式,并且形成了各不相同的生态文化。

近年来,随着工业革命的进步和现代科技的发展,人类对自然的干预和破坏日益加剧,生态环境问题也日益凸显。在这种背景下,生态文化受到了越来越多的关注和重视。人们开始重新审视人与自然的关系,认识到保护自然环境是人类生存和发展的基础,并且大力倡导弘扬生态文化、推进生态文明建设,以实现国家和民族持续发展。

贵州苗族的生态文化

苗族传统手工艺品中的生态意识

贵州苗族人民在长期生产生活中,创造了许多精美且实用的传统手工艺品,如苗族银饰、苗族刺绣、苗族蜡染、竹编等。这些传统手工艺品具有很高的艺术价值,不仅展现了苗族人民的智慧与才华,也反映了苗族人民具有敬畏、尊重、珍惜、爱护自然的生态意识,具体体现在以下几方面。

第一,材料选择方面。苗族人民大多生活在山区,他们的生活与自然环境息息相关。因此,他们在选择材料时,通常会选择木材、竹子等当地的自然资源或者可再生材料,这些材料不仅环保,而且可以就地取材,有利于减少运输成本和能源消耗。以苗族竹编为例,截至目前,苗族竹编工艺已有数千年的历史,其制作过程强调选用优质的竹材,因为竹子生长迅速,可再生性强,而且在生长过程中吸收二氧化碳,有助于减缓全球气候变化。苗族人民在选择竹材时,倾向于选择两年生的竹子,因为这种竹子的质地坚韧,纤维结构细腻,既便于加工,又能保证编制品的使用寿命。此外,两年生的竹子对生态环境的破坏较小,竹编作品废弃后还能自然分解,对环境无害。由此可见,苗族人民拥有与自然和谐共生的生态智慧,这种智慧和意识为可持续发展提供了重要借鉴。再如苗族人民的服饰。从材质方面来讲,苗族人民倾向于使用棉、麻等当地天然植物,棉质柔软舒适,麻则坚韧耐用,它们都是大自然赐予的宝贵资源,苗族人民选用天然材料制作服饰不仅反映了其对环境的亲近和保护,也体现了其顺应自然、与自然和谐共处的生活哲学与智慧。

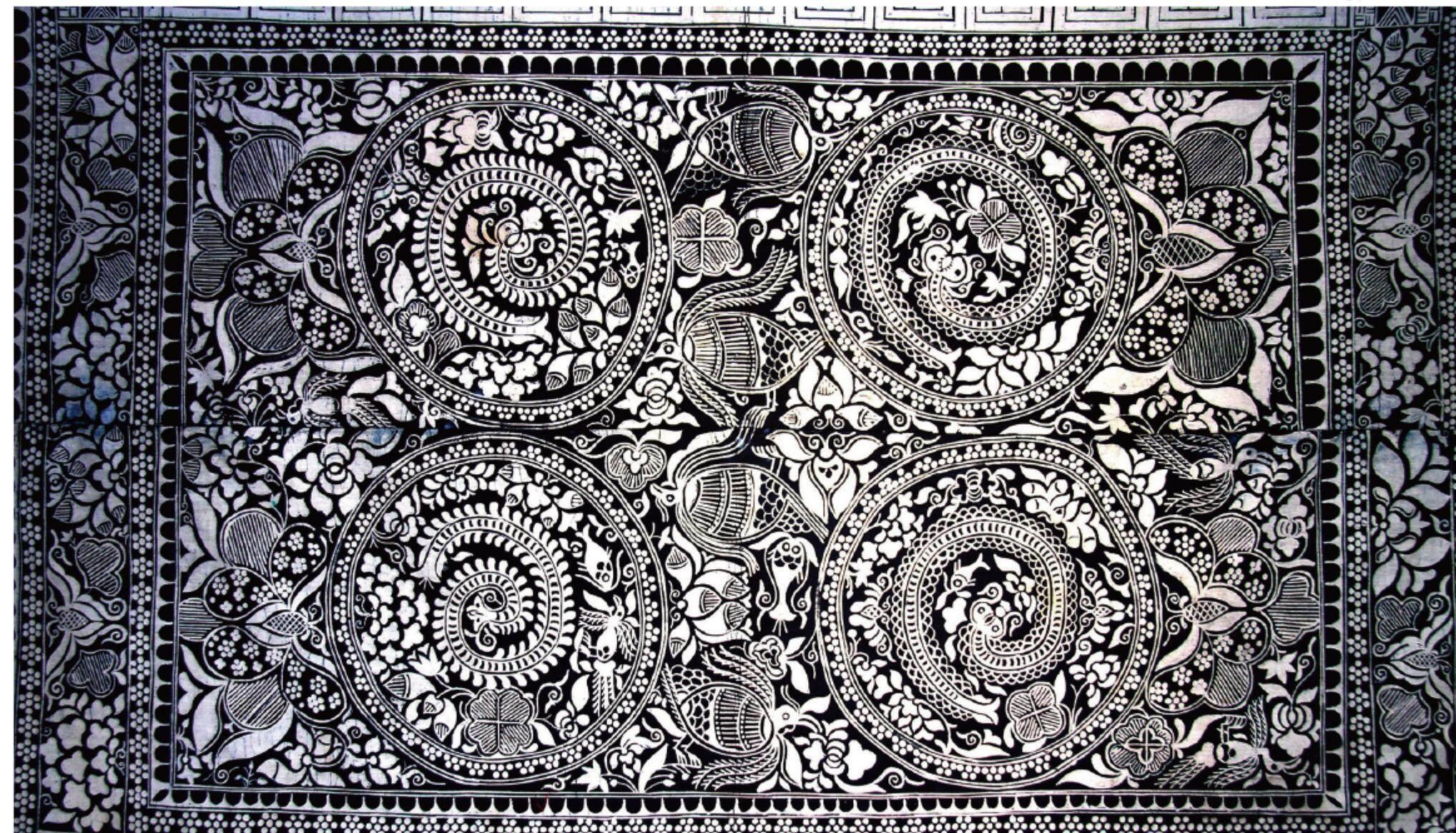

第二,制作工艺方面。苗族传统手工艺的制作工艺非常独特,通常需要经过多道工序才能完成。在制作过程中,苗族人民非常注重环保。以银饰制作为例,苗族工匠在制作银饰时,一般会经过熔炼、打薄、雕刻、抛光等一系列环节,每一步都需要精心打磨,一丝不苟。这种精细入微的工作态度展示了苗族人民对工艺的执着追求和对质量的严苛要求。在制作银饰时,苗族工匠倾向于雕刻出云纹、花鸟等具有吉祥寓意的图案,不仅使银饰制品具有艺术美感,并且通过雕刻图案传达人与自然和谐共生的理念。以苗族刺绣为例,刺绣是苗族传统手工艺的代表之一,苗族刺绣工艺精美,图案富有寓意,多以花、鸟、虫、鱼等自然景观为题材。在刺绣过程中,苗族妇女巧妙地运用各种针法,将自然景观绣制成精美的图案,既展现了大自然的美丽,更寓意着对大自然的依赖和敬仰。另外,苗族蜡染的制作工艺也充分体现了苗族人民的生态意识。在进行蜡染时,苗族人民通常使用蓝靛草(板蓝根)作为染色原材料,将蓝靛草叶子放在发酵池中2—3天后得到蓝色液体,大约耗费7天时间获得蓝靛泥,再将蓝靛泥发酵便可染布。

由此可见,贵州苗族的生态意识深深地根植于传统手工艺之中,银饰锻造、蜡染织锦、竹编篮篓等一系列手工艺制品,不仅是对苗族人民智慧与才华的充分反映,更是他们与自然和谐相处理念的具体体现。这种充满生态哲学的智慧时至今日依旧绽放夺目光彩,值得学习和借鉴。

山地农耕中的生态生产方式和生态智慧

自古以来,我国是一个典型的农业大国,铸造了丰富且深厚的农耕文化。在长期的生产实践中,我国各民族形成了各具特色的生态生产方式和生态智慧。其中,苗族结合当地地形地貌、气候条件,创造了特色山地农耕文化,并且在长期的农耕实践中形成了独特的生态生产方式和生态智慧,既体现了苗族人民对自然的尊重和敬畏,也为现代农业发展提供了宝贵的经验和启示。

第一,因地制宜打造梯田。贵州苗族聚集区地形复杂,以高山为主,生存环境异常艰苦,地瘠人稀。为应对“地瘠”的严峻挑战,苗族人探索出梯田的耕作方式。层层叠叠的梯田犹如一级级台阶,沿着山坡缓缓上升,有效地利用了有限的土地,实现了空间的最大化利用。其中,加榜梯田尤为引人注目,其规模宏大,一眼望去,仿佛是大地精心编织的巨型梯田之网,气势磅礴,让人叹为观止。每一个梯田都像大地的诗行,讲述着苗族人民与自然和谐共生的故事,而梯田的创造也体现了苗族人民“尊重自然、合理利用自然”的生态理念。另外,在梯田种植中,苗族人民采用轮歇型火耕,定期烧荒,既保持土壤肥力,又让植被得以休养生息,这是一种既科学又环保的农业生产模式。

第二,推行鱼稻共生模式。据《史记·货殖列传》记载,春秋战国时期“楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨”;《苗族史诗》中也有“开荒要留沟,留沟让水流,把水引到田里,好在田里养鱼”的描述。由此可见,早在数千年前,苗族早期社会就探索出了鱼稻共生这一生态环保的生产模式。鱼稻共生模式是指农民在水田里种植水稻的同时,在水稻田中放养适量的鱼。该模式的核心理念是“一地两用,一水两养”。在稻田中,既种植水稻,又饲养鲤鱼、鲫鱼等适合当地环境的鱼类,在鱼稻共生模式下,水稻可以为鱼类提供遮蔽以及适宜的生长环境,鱼类则通过吃掉稻田中的杂草、害虫,为稻田提供生物防治,减少了农药化肥的使用。同时,鱼排泄物富含氮磷等元素,可以作为有机肥为水稻生长提供充足的营养,形成一个互惠互利的食物链。与此同时,稻田生长系统的生物多样性增强了稻田的抗病虫能力,减少了水稻对化学药剂的需求。另外,鱼稻共生模式还能够产生显著的经济效益,即优质的稻米和鲜美的鱼类产品可以为当地苗族居民增加经济收益,对改善苗族人民生活水平、提高经济收入具有重要意义。由此可见,鱼稻共生模式既保护了生态环境,又促进了社区经济发展,体现了苗族人民因地制宜、可持续发展的理念。

生活习俗和节日习俗中的生态文化

贵州的苗族人民主要生活在崎岖的山区,他们的衣食住行都高度依赖大自然。因此,他们尊重自然、保护环境,将自然视为生命的源泉。他们在日常生活中,非常注重保护森林、水源和土地,避免过度开发和污染。因为他们相信,只有保护好大自然,才能保证人类的生存和发展。这种朴素的生态观念至今依旧影响着苗族人民的思想意识和行为习惯,并且在其生活习俗和节日习俗可见一斑。

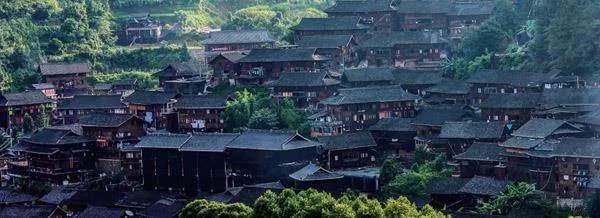

第一,生活习俗中的生态文化。首先,苗族人民的饮食文化充满生态智慧。苗族人民的饮食以五谷杂粮为主,尤其是稻米和玉米、荞麦、燕麦等,这些都是当地气候条件下最适合种植的作物。在蔬菜方面,苗族人民喜欢种植豆类、瓜类和青菜、萝卜等蔬菜。此外,苗族人民还喜欢食用各种野菜和野果,如蕨菜、竹笋、猕猴桃等,这些野菜和野果味道鲜美、营养丰富,体现了苗族人民取材于自然、适度利用自然环境的生态智慧。其次,苗族人民的居住文化蕴含深厚的生态文化。苗族人民的传统住房是吊脚楼,这种建筑形式不仅美观大方,而且具有良好的通风和采光效果。吊脚楼一般分为三层,第一层用于堆放杂物和饲养家畜,第二层用于居住,第三层用于储存粮食和杂物。苗族人民在建造吊脚楼时,充分考虑当地的地形和气候条件,采用独特的建筑技术和材料,使得吊脚楼不仅坚固耐用,而且能够通风防潮,适应山区湿热的气候,同时,吊脚楼的修筑减少了对土地的占用,有利于保护土地资源和森林资源。

第二,节日习俗中的生态文化。贵州苗族的节日庆典丰富多彩,其中许多节日都蕴含着生态保护意识,如“杀鱼节”“吃新节”“苗年”等。其中,“杀鱼节”是贵州苗族的经典传统节日,它不仅是一次欢庆,更承载了苗族人民对自然的敬畏与祈愿之情。贵州苗族集聚地地形崎岖,山高坡陡,土壤贫瘠,农业发展依赖于雨水的恩赐。每逢干旱时节,人们会选择在“杀鱼节”这天,举行庄重的仪式,祈求降雨。这一举动体现了苗族人民对自然和谐共生的理解,他们明白人类生活离不开大自然的支持。“杀鱼节”的神圣性在于其具有深远的教育意义和启迪价值,苗族民众通过举行如上仪式教导下一代尊重自然、敬畏自然,使其认识到只有与环境和谐共处,才能确保生活的延续,这既是一种源于生活实践的生态智慧,也是对可持续发展理念的有效践行。另外,一年一度的“杀鱼节”并非按照固定的日期举行,而是巧妙地与自然规律相结合。具体来讲,“杀鱼节”节日的起始时间并不固定,而是依据当地特有的化香叶生长情况来定。当化香叶长至五寸左右、叶片饱满且对树木影响较小时,苗族人才会采摘,这一行为既体现了苗族人保护树木、爱护树木的思想意识,也展示了其对自然的敬畏。苗族人将毒性较小的化香叶用于制作捕鱼药剂,既能有效诱捕鱼类,又不会破坏河中的生态环境。在诱捕鱼类的过程中,如果捕获的鱼不足半斤,苗族人民会将其放生,让其继续在自然环境中繁衍生息,这种捕鱼习俗反映了苗族人民尊重生命的人文关怀,也体现了苗族人民保护河流生态系统的意识。

传统习惯法和乡规民约中的生态文化

贵州苗族主要分布在山地一带,讲究靠山吃山,尊重并依赖这片山地赋予的一切,山林中的各类植物和药材成为当地苗族人生存、生活的重要资料。据史料记载,早在明清时期,贵州地区的苗族等少数民族就已开始植树造林,并且为有效实现森林的使用价值,贵州苗族对森林的养护与管理形成了“榔规”“榔约”等一系列传统习惯法,而后演变为具体清晰的乡规民约。

贵州苗族地区拥有丰富的草药资源,在使苗族人民强身健体、增加经济收益方面发挥着重要作用。为保护草药资源,实现其可持续利用,苗族的传统习惯法中,对草药的采挖制订了一系列约定俗成的规矩。首先,苗族人民在采挖药材时,严格按照适度原则进行采集,即对于需要根茎一起采的草本植物,规定每片生长地只能采3—5株,以确保草本植物持续繁殖和有效生长,避免因过度采挖而导致植物死亡。其次,对于丛生的木本植物和藤蔓植物,苗族人民采取“见三采一”“见五采二”的采挖方式。也就是说,每见到三株植物,他们只会采挖一株;每见到五株植物,他们只会采挖两株,这种采挖方式有利于保证植物的种群数量,维持生态平衡。正是有了以上严格的草药采挖规定,贵州苗族地区的许多野生药材才得以保留,这些药材不仅是治病救人的良药,还为我国的传统医学作出了巨大贡献。保护草药资源的习惯法也为现代社会提供了可持续利用自然资源的典范。另外,贵州苗族还有一个非常有趣的习俗,即只能在其看管范围内的山林中打柴,用木叶积肥,并且只能选取弯曲不成材的树木或杂木作为薪柴。这种做法不仅体现了苗族人民对自然资源的珍惜和保护,也展现了他们对生态环境的尊重。

综上所述,贵州苗族的民间信仰、山地农耕、生活习俗和节日习俗、传统习惯法和乡规民约都蕴含着独特的山地特色生态文化,对维护人与自然和谐共生、推进生态文明建设等具有重要意义。现代社会应借鉴苗族传统生态文化,加强生态文明建设,推动美丽中国建设,真正意义上实现人与自然和谐共生、协同发展。